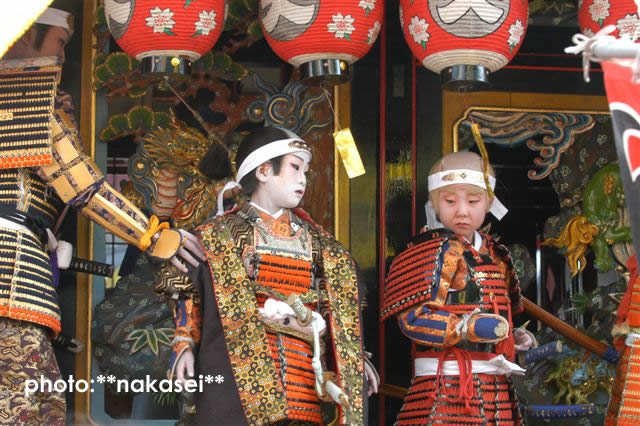

04/7/23撮影 会津田島祇園祭り 「福島」

800年余りの歴史を持つ国の重要無形文化財に指定されている伝統の祭りで、別名花嫁行列ともいわれる。

(京都の祇園祭り、博多の祇園山笠と並ぶ日本三大祇園のひとつ)

≪田島祇園祭の由来≫

今から約800年以上の昔、鎌倉時代の 文治年間(ぶんじねんかん)に、この地方を治めることになった長沼五郎宗政(ごろうむねまさ)が、旧地で信仰の厚かった 牛頭天王(ごずてんのう)・須佐之男(すさのお) 命(みこと) を奉 斎(さい)し、 天王社(てんのうしゃ)として祭ったことが始まりで、その後、今から400年前の慶長8年に、領主長沼盛実が京都八坂神社に準じた祭礼格礼を取り入れ、「祭の決まり」を定めて、現在の祇園祭に至ったとされています。

祇園信仰は疫病から守ってもらう祈りや、自分たちの元にこないように祓ってもらう信仰です。

伊達政宗が会津を支配した時代に、一時、祭は出来なくなりましたが、祭礼を定めた慶長8年に住民が当時の城代(じょうだい) 小倉作(おぐらさく)左(ざ)衛門(えもん)にお願いして、祭が再興されました。当時は、天王祭と呼んで6月15日に行われていたようです。

明治4年、天王社は田出宇賀神社に合祀となり、田出宇賀神社例祭が祇園祭と合併の祭日となりました。

更には熊野神社の例祭日が明治12年に同一日になるなど、様々な改変を重ねてきましたが、祇園祭の伝統は、牛頭天王奉鎮以来の社家である現宮司室井家により、脈々と今に伝わり、その礼式が保持されています。

このように、現在の祭礼の形態は幾多(いくた)の変遷(へんせん)を重ねてきていますが、慶長の復興願いの「しきたり」が基本となっているといわれています。

■会津田島祇園祭ホームページより■

お党屋お千度

七行器行列

屋台歌舞伎

※こちらの写真が大会で賞を受賞しました。(毎日新聞に掲載)

★お店に戻る★

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- ♪着画でお披露目よン♪

- そのまま着てもイイ感じ★大人女子に…

- (2025-11-15 22:00:04)

-

-

-

- 福袋ネタバレ♪

- 楽ブロ繋がらないけど大当たりー!😍…

- (2025-11-12 08:29:30)

-

-

-

- ルイ・ヴィトン(Louis Vuitton)

- 「キーポル・バンドリエール 50」M269…

- (2025-11-18 16:35:31)

-

© Rakuten Group, Inc.