2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2007年11月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

負担軽減策を継続 障害者自立支援法見直し 与党PT案

障害者に福祉サービス利用料の原則1割負担を求める障害者自立支援法の見直しについて、自民、公明両党の与党プロジェクトチームがまとめた中間報告の骨子案が27日、明らかになった。06年度から3年間限定で実施している負担軽減策を09年度以降も継続。現在年収600万円以下としている負担軽減の対象世帯の範囲も890万円以下に拡大する。 現行の負担軽減策では、低所得者を中心に自己負担の上限額を4分の1に下げるなどの措置により、実際の負担は5%以下に抑えている。だが、骨子案では、この措置が終わった後の取り扱いを不安視する声を踏まえ、「09年度以降も実質的に継続する」と明記した。 また、対象範囲についても、現行の年収600万円という収入条件では、比較的所得の高い家庭が対象にならない。このため、「子育てを支援するという観点」からも、特別児童扶養手当が支給される上限である年収890万円まで拡大することにした。 また、身体障害者に比べ、知的障害者や精神障害者の障害の程度が軽く認定されがちと批判がある判定基準についても、「早急に実態調査に着手する」とし、大幅な見直しを実施する方針だ。 2007年11月28日08時23分 asahi.com障害児のいる家庭での子育てには、さまざまな負担がかかっていると思います。保護者が安心して子育てができるよう、今まで家庭への負担が急激に増えていましたから、当然の措置ですよね!

2007.11.28

コメント(8)

-

車いす カラフルに!

100色以上 部品も選べる おしゃれでスマートな車いすが増えてきた。フレーム(骨組み)の色が多彩になり、部品のデザインも選択できる。「車いすで楽しく外出したいという利用者が多くなった」と車いすメーカーは説明している。 日進医療器(愛知)は「スタイリッシュモデル」と銘打ったシリーズを出している。PR文句は「『自分らしく』を演出」――。フレームは約30色あり、車輪は通常の細いスポーク(放射状の棒)だけでなく、幅のあるカーボン製も選べる。オーエックスエンジニアリング(千葉)でも、フレームの色は100色以上。「カタログをじっくり見ながら、時間をかけて注文する客が多い。服を買うときのように車いすを選んでいる」と同社。 おしゃれに外出したいという女性向けの車いすを今秋発売したのは、松永製作所(岐阜)。フレームの色は「マニキュア」をイメージして、ミルクホワイト、サクラピンク、プラムブラウンなど10色を用意した。車体の一部に花びらやリボン形の模様がつく。 こうした各社の車いすは、基本価格が15~25万円程度で、ホイールやフレームの仕様変更などは別料金になることが多い。 ヤマハ発動機(静岡)は、車輪に付ける丸いスポークカバー(9000~1万3000円)を「指をはさまないため」の商品として当初は発売したが、デザインを増やしてほしいという希望が多く、一昨年から20種類に増やした。ディズニーキャラクターのほか、オートバイや桜の絵などを描いた商品をそろえている。 福祉技術研究所代表の市川洌(きよし)さんは、「メーカーの製造技術が進歩して、座り心地のよさや動かしやすさなどの機能性とファッション性を兼ね備えた商品が増えている」と話している。2007年11月26日 読売新聞私の車椅子は、措置制度時代 障害福祉課を通して購入したものですが、オーダーメイドで、もちろん補助もありオプションは実費になります。もう10年も使用していますが、介護保険対象者では介護保険が優先され、レンタルという形になりますが、従来より購入の利用者には、メンテナンスとして役所を通し補修に力を入れているそうです。★ 私の車椅子 ★☆ フレームのカラーはオプションです ☆★ オプション ★☆ スポークカバー ☆☆ シートの滑り止め ☆☆ 背のポケット二色 ☆やはり、オーダーメイドですから自分のサイズで作ってありますので、自走しやすいですよ!まぁ、介護保険でレンタルでも良いものを見つけられると思いますが、ケアマネさんに面倒をかけちゃいますね!

2007.11.26

コメント(5)

-

特養待ち…目立つ有料老人ホームの一時的な利用

特別養護老人ホーム(特養)に入所を希望しながら、一時的に有料老人ホームに入り、特養の空きを待つ事例が県内で目立っている。県は、自宅で暮らす入所希望者の状況を把握しているが、有料老人ホームで暮らす希望者の状況はつかんでいない。これらの“陰の希望者”やその家族が経済的負担を我慢している例もある。 小諸市内の株式会社が運営する同市や長野市など6カ所の有料老人ホーム。定員は計89人。これまで特養へ移った人の数から推測して、全体の1、2割の入所者が特養に空きがあれば移る希望者とみている。HPのつづき・・・2007年11月22日 信濃毎日新聞確かに、>特別養護老人ホーム(特養)に入所を希望しながら、一時的に有料老人ホームに入り、特養の空きを待つ事例が県内で目立っています。>「特養に入るまでの2、3年をどう暮らすか。有料老人ホームへの入所はその一つの形だと思う」と話す。私もそう思います。しかし、それもお金の余裕のある方のみの考えでは?でも、全体の半数以上が該当者かも知れませんがね・・・私が入居出来る施設は、中々ありませんでした。年齢・介護度と難題続きで、もちろん高齢者でも200~300人の待機者がいるぐらいですから、そう簡単には受け入れ施設を見つける事は出来ませんでした。いっその事、アパートでも借りて一人暮らしも考えましたが、家族の反対や障害者更正施設の退所条件としても、片マヒの場合は一人暮らしは認められないぐらいでしたからね!そう考えてみれば、最近流行の高齢者住宅では、私も受け入れてもらい、施設長さんも私の生活パターンにも理解してもらい、快適な施設生活を送っています。ただ将来、たっぷりとお金がある訳ではないので、「金のある人がいい介護、医療を受けられる傾向になっている。これでいいのか」そう言った不安は、付きまといますね!

2007.11.23

コメント(3)

-

障害者自立支援法:自公が改正案 自己負担総額に上限

自民、公明両党がまとめた障害者自立支援法の抜本的見直しに関する原案の全容が20日、明らかになった。障害者のいる世帯を対象とした負担軽減策として、「障害福祉サービス」「障害にかかわる医療費」「補装具利用費」の自己負担の合計額について、09年度の法改正で上限額を設け、上限を超えた分はすべて公費負担を検討する。 一方で障害児がいても年収600万円以上の世帯には減免措置がない現行制度を見直し、緊急策として所得要件を緩和する。両党は、月内に最終案を決定する方針だ。 民主党は08年1月から原則1割負担を凍結する改正案を参院に提出しており、今後、与野党間で協議が本格化する。HPのつづき・・・2007年11月21日 2時30分 毎日新聞

2007.11.21

コメント(3)

-

消費税率引き上げを明記、政府税調答申最終案

政府税制調査会(首相の諮問機関)が20日の総会でとりまとめる2008年度税制改正答申の最終案が19日、明らかになった。 今後の社会保障制度を支える財源について、「消費税率を引き上げていくことによって賄う姿勢を明らかにすること(消費税の社会保障財源化)」が、必要だとの考えを明記した。政府税調が答申で、消費税率引き上げの必要性を指摘するのは3年ぶりだ。 最終案は、消費税の特徴について〈1〉経済動向や人口構成の変化に左右されにくい〈2〉国民が広く公平に分かち合う――などとして「税制における社会保障財源の中核を担うにふさわしい」と位置付けた。ただ、引き上げの時期や幅には触れなかった。 所得税制では、専業主婦のいる世帯などの課税を軽くする配偶者控除について、廃止または縮小の方向で「見直しを図るべきとする意見が多く見られた」と記した。女性の社会進出が進んでいる実情に合わないとの声や、廃止・縮小した財源を子育て支援に充てるべきだとの意見を挙げた。 さらに、16歳以上23歳未満の扶養家族を持つ人を対象にした特定扶養控除は「意義が薄れてきている」と明記し、廃止すべきだとの考えを示した。 相続税では、特例の拡充などで、死亡者数のうち課税される割合が4%程度にとどまっているとし、「放置することは適当でない」と指摘。資産を再分配する機能を強めるため、相続税の課税対象が増えるよう見直すことを求めた。2007年11月20日8時0分 読売新聞

2007.11.20

コメント(2)

-

介護報酬ヘルパーへの配分(1) 深刻な人手不足

景気回復などで雇用情勢が改善されるなか、介護業界では、人手不足が深刻化しています。「財源不足以前に、人手不足で介護保険サービスがなくなる」との声も聞かれるほどです。景気回復や団塊世代の大量退職で、企業の採用意欲が強まり、労働力不足が生じています。介護業界も人手の確保が課題です。特に、他業種への就職が容易な大都市圏では人手不足が深刻です。しかし、この騒動以前から、介護業界では人材確保が課題だった。東京都社会福祉協議会(東社協)が昨秋、都内の社会福祉施設1736カ所を対象に行った調査によると、「職員の確保が困難」とした施設が6割。特養では9割に上った。有効求人倍率は福祉分野で平成16年度の1・31倍から18年度の3・38倍に急上昇した。介護職の賃金をめぐっては、しばしば「介護報酬が上がらないと、賃金が上がらない」と言われています。介護報酬の見直しや介護職の処遇改善を求める提言は、業界団体などからも相次いでいます。 とはいえ、介護報酬を引き上げれば、本当に現場で働く人の賃金アップにつながるのか。事業所の収入になってしまう可能性はないのか? (msn 産経ニュース より)

2007.11.19

コメント(2)

-

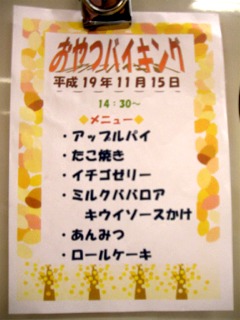

'07年11月 おやつバイキング!

昨日の特養のデイサービスでは、私は1年ぶりなのですが,“おやつバイキング”でした!お昼休みに体重を量ってもらったのですが、先々月より1.5Kg増えていましたが、“おやつバイキング”なので、「そんなの関係ねぇ~」ですよね!という事で、オッパッピーに過ごしました。★ ウェ~イ 「おやつだよ!」★★ ほらほら~ 私の盛りだよ!★前回は、入院していたか、パソコンのトラブルで日記をUPしてなかったようなので、前々回の日記を紹介しますね!2006.10.06 おやつバイキングの日記

2007.11.16

コメント(11)

-

首相、来年度の消費税率引き上げ見送り意向

福田首相は15日夕、消費税率の引き上げについて「今すぐ上げるという話にはならない。段階を追っていくことが大事だ」と述べ、2008年度税制改正での引き上げを見送る考えを明らかにした。 首相官邸で記者団の質問に答えた。原油高や株式相場の低迷などで景気の先行きが不透明さを増していることに配慮し、早期の消費税率引き上げを否定したものとみられる。 首相は「まずは無駄を省き、どこまでスリム化できるかをやらなければいけない。新しい経済成長戦略も考えている」と語り、歳出削減と経済成長による歳入増を優先する姿勢を強調した。その上で「増え続ける社会保障費を現状でカバーしていけるかよく考えた上で、次の段階に進む」と述べ、社会保障の給付と負担のあり方を議論した上で、消費税率引き上げを検討する意向を示した。 町村官房長官は、社会保障と消費税の在り方を議論するため、与野党の協議機関設置を求めていく考えを強調した。 2007年11月16日1時31分 読売新聞

2007.11.16

コメント(2)

-

【ゆうゆうLife】介護 訪問ヘルパーの今 薄まる処遇への期待

コムスン問題をきっかけに、低賃金や非正規雇用など、訪問ヘルパーの厳しい労働環境がクローズアップされました。八戸大学の篠崎良勝専任講師が平成13年と19年にヘルパーの意識調査を行ったところ、希望する平均時給が大幅に下がっていることが分かりました。 介護保険のスタートから7年。訪問ヘルパーの処遇への期待は薄れているのでしょうか。篠崎講師に、現状と対策を聞きました。HPのつづき・・・2007.11.14 08:16 msn 産経ニュース確かに介護スタッフの確保には、どこも難航しています!特に訪問介護ヘルパー事業所では、苦戦を強いられていますよね。やはり、お金の事もありますが、ヘルパーの社会的地位を確立し、理解を広めることが必要であると思いますね!

2007.11.14

コメント(1)

-

コーヒー 健康の「飲力」

今日は 新聞の休刊日ですので、最新の介護ニュースがない為、「コーヒーの健康パワー」について述べますね!「脂肪の燃焼促進」「がんの危険性軽減」 たばこを吸いながら、コーヒーをがぶ飲み。昔はそんな不健康なイメージもあったコーヒーだが、最近は、ダイエットやがんの予防に効果あり、という研究も発表されている。身近な飲料のコーヒーに、どんな健康パワーが隠されているのだろう。 東京都台東区の喫茶店「カフェ・バッハ」。店内には、約25種類のコーヒー豆がそろい、独特の香ばしい香りが漂う。 オーナーの田口護さん(69)が約40年前に開店。2000年に開かれた沖縄サミットでは、同店のブレンドコーヒーが各国首脳に振る舞われた。 コーヒーをおいしく入れるコツを教えてくれた田口さん自身、毎日、5~10杯、コーヒーを飲むという。「飲むと体がしゃきっとします。これまで大病を患ったことがないのも、コーヒーのお陰だと思いますね」HPのつづき・・・2007年11月11日 読売新聞私もコーヒーが好きで、7:30、10:00、12:30、15:00、18:30と計5杯は、施設の人に入れてもらい、部屋で飲んでいますよ。(他の入居者の手前上もあるので)>ただ、カロリーを気にして砂糖は入れない。一日に何杯も飲むという人は、砂糖の入れすぎに注意したい。私も砂糖は抜きですよ!施設で入れてもらっているから(ドリップだと手間がかかる)インスタントだけど、ドリップコーヒーと比べてインスタントだと、効果はどうなんでしょうね?

2007.11.12

コメント(4)

-

「自宅で最期」4人に1人を在宅で看取る体制を計画

国立長寿センター、5年後向け 住み慣れた自宅で最期を、という高齢者の願いをかなえようと、国立長寿医療センター(愛知県)は8日、在宅医療の推進計画をまとめた。 5年後の目標として、「4人に1人を在宅で看取(みと)ることができる体制」という数値を示した上で、在宅医療を質、量ともに拡充するための重要項目を明記している。計画策定に参加した日本医師会や日本看護協会などと詳細を詰め、来年度にも実施に移す。 計画では、まず、死亡場所の8割が病院という実態や、看取りを担う在宅療養支援診療所の約3割で1年間の実績がゼロという読売新聞調査の結果を踏まえ、人々が希望する看取りを実現するための受け皿は不足していると分析。昨年、全体の12%だった自宅での死亡が今後5年間で25%に増えても対応できる体制を、目標として設定した。 その上で、優先的に取り組むべき五つの重要項目として、〈1〉在宅医療を担う医療者の増加〈2〉訪問看護ステーションの強化〈3〉支援診療所の強化〈4〉急性期医療と在宅医療の円滑な連携の促進〈5〉在宅医療の周知――を列挙。具体的な方策として、医師、薬剤師らへの研修の体系的な実施や、支援診療所のネットワーク構築などを盛り込んだ。 在宅での看取りは、厚生労働省が医療費抑制や終末期の療養環境の改善などを目的に推進している。同センターは今年5月、医師、看護師など関連19団体に呼びかけて「在宅医療推進会議」を設立し、普及の方法を検討していた。2007年11月9日 読売新聞在宅介護の問題点は:「食事や排泄、入浴などの世話の負担」が57.5%、「家を留守に出来ない」が36.2%、「ストレスや精神的負担」が32.0%、「十分な睡眠がとれない」が25.2%、「介護に要する経済的負担」が23.6%、「仕事に出られない」が19.5%、「適切な介護の仕方がわからない」が17.1%などとなっています。介護者の続柄では、「配偶者(同居)」28.3%、「子(同居)」17.8%、「子の配偶者(同居)」29.5%、「父母(同居)」6.5%、「その他の配偶者(同居)」4.4%、「親族(別居)」6.3%、「親族以外(別居)」7.2%となっています。 (少々古いデータですが)今までの在宅介護では、介護される側の意見が浮彫にされていました。これからは、在宅介護がより進んでいくようですので、介護する側の意見や今後の高齢者の在宅介護支援をより強化する必要性大ですね!

2007.11.10

コメント(0)

-

(上)長時間の車いすは「虐待」

施設スタッフ 「座らせきり」体験 体を自由に動かせないお年寄りや、障害を持つ人たちが、長時間、車いすに座ったままでいることが、どれほどつらいことか。それをスタッフらに体験させ、改善への取り組みを進めている介護施設がある。「座らせきり」について考えることで、介護全体への意識も変わってきたという。感謝を励みに 「ありがとうございます」。東京都北区の老人保健施設「さくらの杜(もり)」で過ごす倉持チカさん(94)は食堂でいすに座り、自分で昼食をきれいに食べ終えると、付き添っていた作業療法士の秋元美穂さんらに声をかけた。場がふっと和んだ。その表情から、この間まで、車いすに座ることすら大変だったとは、とても想像できない。HPのつづき・・・2007年11月6日 読売新聞>日常のケアに忙しく追われる多くの介護現場では、よりよいケアをしたいと思いながらも、車いす上での座り方にまで常時目配りする余裕がないのも実態だ。車いす上の事だけとは限りませんが、多くの施設では「想像上や教科書通りでマニュアルを作成している」所はありませんか?利用者一人ひとりでもケアは違って来ますし、>「座り方を考えることで、スタッフ全員の意識が変わった。今まで以上に利用者の気持ちを理解しようと考えるきっかけになった。それが利用者の表情を変えたのかもしれない」これに何人のスタッフが気づき、実行しているスタッフが何人いるかでも、大きく施設の評価が現れて来ると思いますね!

2007.11.07

コメント(6)

-

小沢代表辞意―「政権交代」は偽りだったのか!

民主党の小沢代表が辞任の意向を表明した。福田首相との党首会談で持ちかけられた「大連立」提案をめぐって、「政治的混乱が生じたことにけじめをつける」のだという。 大連立のような話が唐突に飛び出したのも驚かされたが、この辞意表明も突然だ。安倍前首相の政権投げ出しに続いての、党首の無責任ぶりにあきれる。 私たちがまず知りたいのは、2日間の党首会談で何を話し合ったのか、どんなやりとりがあったのかだ。 ● 無責任な投げ出し● 大連立ありきの誤り● 政治が劣化しているHPのつづき・・・2007年11月05日(月曜日)付 asahi.com 社説

2007.11.05

コメント(2)

-

『消費税上げ必要』答申へ 政府税調 歳出減重要性も強調

政府税制調査会(首相の諮問機関)は二日、企画会合を開き、社会保障財源として消費税率の現行5%からの引き上げが不可避とする意見が大勢を占めた。香西泰会長は会合後の記者会見で「(社会保障の財源に)不可欠の手段だ」と述べ、十一月末にまとめる答申に消費税率引き上げの必要性を盛り込む方針を示した。 会合では司会役の吉川洋・東大大学院教授が「社会保障制度は負担と給付が見合っておらず、持続可能でない」と指摘。消費税率の引き上げと、社会保障の受益と負担の関係を明確化するため、消費税の社会保障目的税化を訴えた。目的税化については、同調する意見と「社会保障費の膨張を招く」と反対する意見に分かれた。 吉川教授は、消費税率が上がるほど低所得者の負担感が重くなる「逆進性」について、「一時点の所得でなく、生涯所得で考えれば逆進性はない」と主張したが、「(消費税率引き上げで)逆進性を高め、格差社会を助長する恐れがある」との意見も出された。HPのつづき・・・2007年11月3日 東京新聞 朝刊社会保障財源として消費税率の現行5%からの引き上げが不可避とする意見が大勢を占めた事に対しては、理解は出来ます。>「社会保障制度は負担と給付が見合っておらず、持続可能でない」と指摘。消費税率の引き上げと、社会保障の受益と負担の関係を明確化するため、消費税の社会保障目的税化を訴えた。問題は 一律に負担する消費税ですと、低所得者の高齢者や障害者には負担が大き過ぎる事です。せめて、生活必需品や食料品等は、税率を変えても良いのでは?また、贅沢品・高価品等にも、税率を変えても良いのでは?確かに 役所業務にしては、負担もコストもかかります。でも、社保庁の年金記録漏れ問題の新対策発表で、該当者不明の約5000万件の記録の照合・通知を2008年3月までに完了する、ようですから、その労力があれば出来ないはずはないと思いますね!

2007.11.03

コメント(0)

-

党首会談 政策実現へ「大連立」に踏み出せ(11月3日付・読売社説)

衆参ねじれの下で、行き詰まった政治状況の打開へ、積極的に推進すべきである。 自民党総裁である福田首相が民主党の小沢代表との党首会談で、連立政権協議を提起した。いわゆる大連立である。実現すれば、日本政治に画期的な局面を開く。 だが、小沢代表は、民主党役員会での拒否の決定を福田首相に電話で伝えた。役員会の大勢が、「先の参院選の民意に反し、国民の理解を得られない」としたからだという。 これは疑問だ。 会期末を目前にしながら、法案は一本も成立していない。国益や国民生活の安定のための重要政策の推進という、政治の責任がまったく果たされていない現状こそが、国民の利益に反することをしっかりと認識すべきである。 衆院解散・総選挙で、与党が勝利し、政権を維持しても、参院で野党が過半数を占める状況は変わらない。しかも、長ければ10年近く続くと見られる。 国際社会も日本の経済・社会も大きな転換期にあって、国内の不安定な政治情勢のために、それに対応した政策の推進ができないとなれば、日本の将来は極めて危うい。 こうした事態を避けるためには、重要な政策を推進するための安定したシステムを構築しなければならない。そうした判断に立って、福田首相が「大連立」を提起したのは、極めて適切な対応だ。 小沢代表も、政治の現状への強い危機感があるからこそ、党首会談に応じたはずだ。連立協議の拒否で通るのか、ぜひ、再考してもらいたい。 民主党内には、参院選の余勢を駆って、政府・与党を追い込み、衆院解散で政権交代を目指すという主張が根強い。だが、いたずらに“対立”に走った結果、今日の政治の不毛を生んでいるということを直視すべきだ。 大連立を選択肢から排除することは、責任政党の取る姿勢ではない。 各小選挙区で自民党と民主党が競合していることを理由に、大連立を困難視する声もある。だが、これはおかしい。大連立にあっては、大政党同士が、国益や国民生活の問題の解決にどう具体的に貢献し、成果を上げるかを競うことが大事だ。その結果を総選挙で問えばよい。 大連立への試金石となるのは、インド洋で海上阻止行動に当たる多国籍軍艦船に対する海上自衛隊艦船による給油活動の早期再開だ。 その一環として、自衛隊の国際平和活動のための恒久法の制定問題も、重要なかぎとなる。2007年11月3日1時51分 読売新聞

2007.11.03

コメント(0)

全15件 (15件中 1-15件目)

1