2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2009年01月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

離職者を介護の現場に

資格取得、住居を援助…過疎の町や都など 雇用状況が急速に悪化する中、離職者を、人手不足が深刻化する介護福祉の現場に呼び込もうとする取り組みが各地で始まった。 東京都は3月から、都民の離職者を対象に、短期間で取得できるホームヘルパー2級の受講料の全額補助や、受講中の住居の提供、生活費の貸し付けなどを行う。6か月間、介護施設に勤めれば生活費の貸付金は返還免除になる。また、この制度で資格を取得した人を正規採用した介護施設には、1人あたり60万円を助成する。いわゆる「派遣切り」などで雇用情勢が深刻化する一方で、介護分野は人手不足。このため、国も、介護人材の確保を雇用対策の柱の一つに据えている。HPのつづき・・・2009年1月30日 読売新聞雇用創出と介護サービス向上の一石二鳥につながるのでは?でも、いずれなくなるホームヘルパー2級ですが、現在では介護職の入り口ですからね・・・単に仕事をしてお金が貰えればいいという自分本位の意識であれば、勤まらないのではないかと思いますよ。本当にやりがいを求めて職業意識がしっかりしている人が、介護の仕事に就いてくれると期待します!今後に向けても・・・

2009.01.30

コメント(4)

-

介護と雇用 不況頼みでない人材確保策を(1月27日付・読売社説)

不況の中で多くの人が職を失い、新しい仕事を探している。一方で、介護業界は人手不足にあえいでいる。介護人材の確保を、雇用対策の柱の一つに据えるのは当然だろう。 厚生労働省が、他産業からの離職者を介護業界の担い手として養成するため、プロジェクトチームを省内に発足させた。 当面の対策として、介護福祉士やヘルパー1級の資格取得を公費で支援し、介護の未経験者を雇用した事業所に1人当たり50~100万円を助成する。ハローワークに福祉人材コーナーを設け、介護関連求人を積極的に紹介する。 今回の不況は、人材を介護業界に呼び戻せるという意味では、好機と見ることもできよう。09年度から介護報酬の3%アップが決まったものの、これだけでは十分な待遇改善は難しい。 保険料の上昇を抑えつつ介護報酬をさらに引き上げるには、確固とした税財源が要る。社会保障税の議論を怠ってはならない。HPのつづき・・・2009年1月27日01時29分 読売新聞今回での不況で、介護業界人員確保という好機かも知れませんが、以前のように人員確保だけに走っては、同じ事の繰り返しになってしまいますね!各々の事業所において、来年度の介護報酬引き上げに伴って、職員の待遇(給与など)を良くするのか、事業所の環境(人員確保とか)を良くするのか、両方出来れば良いのですが、今回の3%引き上げだけでは無理でしょうね・・・やはり、>保険料の上昇を抑えつつ介護報酬をさらに引き上げるには、確固とした税財源が要る。社会保障税の議論を怠ってはならない。ですね!

2009.01.27

コメント(5)

-

最近は・・・?

最近 日記を更新してなくて済みません!先週から、38度近い熱が出て!慌てて 抗生剤と解熱剤を飲んで、早めに就寝していたのですが、翌朝にはもう平熱なのです。もう治ったのかと思いきや、またその夕方から じわじわと熱が上がり、38度近くに!その繰り返しでした。日曜日には38.6度に・・・昨日が私のかかりつけ医の先生でしたので、血液検査をしたところ、あまり数値がかんばしくなく、明日も受診する事になりました!よって、そのまま帰宅出来るか、専門病院に行くか、入院となるかは分かりませんけど・・・とりあえず、ご迷惑をおかけ致しております。連絡出来たらしますね!Mr. X

2009.01.23

コメント(7)

-

知っ得!年金・健保・仕事 ◆ 労災保険未加入でケガをしたら?

【出題】 耕太郎さんは仕事中に脚立から落ちて骨折してしまいました。でも、会社はどうやら労災保険の加入手続をしていないようです。困った耕太郎さんは友人に相談しました。正しいことを言っているのは誰でしょうか。耕太郎さん 会社が労災に加入していないなら健康保険を使うしかないよな。杏さん 労災は強制加入保険だから、耕太郎さんは保護されるよ。峰子さん 民間保険と一緒で、事故が起きてから会社が労災に加入しても耕太郎さんは保護されないよ。【解説】 労働者の仕事中・通勤途上で起きた事故は労災保険で保護されます。原則、労働者を一人でも雇っている会社は、加入する・しないといった選択ができない強制加入の公的保険です。では、耕太郎さんのように会社が労災保険の加入手続をしていない場合は、どうなるのでしょうか。 労働者を一人でも雇用した会社は、所在地を管轄する労働基準監督署へ「保険関係成立届」を届け出る必要があります。労災保険料の負担を嫌い、加入手続の届け出を怠る会社が見受けられますが、法律上、労働者を雇ったその日から労災保険に加入したものと判断され、会社は適用事業所になります。 なお、ここでいう「労働者」は正社員に限りません。アルバイトやパートタイム労働者でも、会社に雇用され、給与をもらっていれば「労働者」に該当し、労災の適用を受けられます。 万一、手続きをしていない期間中に事故が起きてしまった場合でも、労働基準監督署へ請求し、労災と認定されれば、労働者は保険給付を受けられます。 この場合、会社には都道府県労働局から、未加入期間中に納付すべきだった労災保険料(最大2年間までさかのぼって徴収)と追徴金が請求されます。さらに、一定事由に該当すると、会社側は、国が労働者に給付した100%あるいは40%相当額を都道府県労働局から請求されます。労災に未加入の経営者は、常にこのリスクと隣り合わせにあります。知らないでは済まされません。2009.1.20 08:18 産経ニュース【解答】正解は杏さんです。仕事中や通勤でのケガには健康保険は使えませんので、耕太郎さんは間違いです。健康保険を使用した場合、原則として健康保険組合や全国健康保険協会などから後日、保険給付額の返還請求を受けるので注意しましょう。また、会社が加入手続を怠り、労災に加入していなくても、被災した労働者は保護されるので峰子さんも間違っています。この欄は社会保険の制度に詳しい専門家が執筆。http://www.psrn.jp/nenkin/で出題の補足説明をしています。監修は「社会保険博士」北村庄吾、今回の担当は社会保険労務士 佐藤正欣(まさよし)(静岡)です。

2009.01.20

コメント(3)

-

国会再開、定額給付金が焦点

19日午前、参院予算委員会で2兆円規模の定額給付金を含んだ2008年度第2次補正予算案の質疑が始まった。野党3党の提出した定額給付金部分を削除した修正案の質疑に入った。麻生首相は消費税引き上げについて「11年度まで景気を引き上げ、財政の健全化と行政改革を行い中福祉・中負担を目指す」と述べた。11年度からの税制引き上げを改めて確認した。 また金融危機について「景気対策はしっかりやらないと、日本経済は失速する」と語り「経済対策は切れ目ない対応をしていく」と話した。野党の反発で参院での審議入りが遅れており、政府・与党は2次補正と関連法案について23日の本会議で一括成立を目指す構えである。2009年01月19日 12:54更新 IBTimes「低福祉・低負担でもなく、高福祉・高負担でもなく、中福祉・中負担にしよう」というアイディアがある。「今の日本は弱者が虐げられている。希望のない社会だ。だから弱者に優しい社会にしよう。つまり、福祉を充実させよう。しかし、財源が問題だ。だから、低福祉・低負担でもなく、高福祉・高負担でもなく、中福祉・中負担にしよう。」大幅に福祉を充実させるには、消費税を20%程度にする必要がある。そういう形で、増税がのしかかる。「中福祉・中負担」とは、「消費税20%」のことだ。それを隠して、「中福祉・中負担」とだけ述べる。もっとはっきり「消費税20%で福祉を充実」と言えばいいのだが、そういう具体的なことは考えられず、単に「中福祉・中負担」というふうに、オブラートに包む形で、考えるだけだ。「消費税20%で福祉を充実」というのは、良いか悪いか? 長期的に言えば、良くも悪くもない。「低福祉・低負担」や、「中福祉・中負担」や、「高福祉・高負担」などは、どれを取っても、特に良し悪しはない。ただの配分の問題である。現実には、欧州では「高福祉・高負担」になって大多数が幸福となるし、米国では「低福祉・低負担」にするだろう。中期的に言えば、人生観ではなく経済的な影響が出る。「消費税を増税すると、一時的に消費が大幅に減少するので、景気が大幅に悪化する」自動車や電器などの有力な産業では大幅な売上げ減少、など・・・。結論「中福祉・中負担」というのは、ただの「足して二で割る」という文学的な発想にすぎない。そこでは「福祉」のことだけが考えられて、「負担」のことが考えられていない。「負担」の効果は? 長期的には、どうとも言えない。しかし、中期的には、「増税」によって、「経済の破壊」という効果をもたらす。すなわち、「スタグフレーション」(失業と物価上昇の併存)である。要するに、経済学の知恵もなく、文学的に考えてばかりいると、「幸福をもたらす」と夢見ながら、「地獄をもたらす」という結果になる。(nando ブログ より)

2009.01.19

コメント(3)

-

介護など雇用確保へ厚労省がチーム設置

厚生労働省は16日、省内に「医療・介護・サービス分野などの雇用拡大プロジェクトチーム」を設置し、医療や介護分野の人手不足解消に乗り出した。雇用情勢の改善も狙っており、当面は介護分野だけで2万6000人の雇用を確保し、他の分野でさらに積み増したいとしている。 介護分野での当面の施策として、来年度以降、ハローワークを通じた求職者向け職業訓練のメニューに介護福祉士、ホームヘルパー1級のコースを設置し、費用を国が全額負担する。2009年1月17日 読売新聞舛添厚生労働相は16日の閣議後の記者会見で、介護分野での雇用拡大を目指し、約2万6千人分の介護職の職業訓練費用を国が負担する方針を明らかにしました。製造業を中心とした「派遣切り」で職を失った人たちを、人手不足に悩む介護・医療分野での雇用に結びつける狙いだそうです。医療分野では看護師の復職支援も検討する。介護分野では、失業中の人が介護福祉士の資格を取るための2年間の養成コースや、ホームヘルパー1級のための6カ月コースなど、従来の3カ月のヘルパー2級コースより高度な技能を身につける訓練の仕組みを創設。約2万6千人の介護分野の職業訓練を国の予算でまかなう方針です。 確かに、製造業を中心とした「派遣切り」で職を失った人たちを・・・ってのは、国として労働雇用策として良いアイデイアだと思います。思い起こせば、人手不足になった理由として、世間が好景気になり、問題の一つが低賃金です。介護職の月給の平均は手当を含めて20・8万円。特別養護老人ホームは平均23・4万円、訪問介護は同18・5万円と職種で差はありますが、全産業平均(33万円)に比べて低くなっています。もちろん給与の面だけとは限りませんが、それを繰り返さない為にも、事業所としてより一層の職員とのコミュニケーションが大事になって来ますね・・・出来たら、それを基に改善して行ってあげて下さい!

2009.01.17

コメント(1)

-

線引き難しいヘルパーの仕事

ヘルパーをしていて、いろんなことを頼まれました。20-30年、磨いたことのないような、ベタベタの換気扇の掃除、通販のお金の振り込みや、病院で待たずに済むように診察券出しを頼まれたり。すべきことと、する必要のないことは区別できましたが、時間を工夫し、物置や押し入れの整理も利用者さんと一緒にしました。HPのつづき・・・2009.1.15 08:13 産経ニュース全くの訪問介護に素人の利用者(ほとんどの利用者)から見た実態なのですが、私が思うには、利用者としたらこれが当たり前の出来事なのです。現在では、「訪問ヘルパー」=「家政婦」としか思われていない場合も多く、ヘルパーもプライドを守るため、「医学的・一般生活外」の事は介護保険では認められないと、断るケースが多くなって来ました。利用者としたら、それは「ヘルパーのプライドを守る為」・「介護コスト抑制の為」の言い訳にしか聞こえません。考えてみれば 民間企業の営業で、休日に取引先の担当上司の引越しを手伝った経験もあるでしょう。問題なのが、その使った経費が公的予算というものなのかです。この用に需要がある限りは、介護保険と自費での組み合わせが必要となって来ますね!事業所内で対応出来ないのであれば、自費分の依頼は、社会福祉協議会を通して、事業所を斡旋したり、全く利用料に厳しい利用者には、ボランティアを紹介したりとか・・・現状での訪問介護にも無理があるかもね・・・?

2009.01.15

コメント(8)

-

知っ得!年金・健保・仕事 ■管理職といわれるには?

■管理職といわれるには? 【出題】 前田さんは最近、店長になりましたが、仕事内容は以前と変わらず、本部の指示に従って働いています。管理職手当はもらっていますが、残業代や休日出勤の割増賃金が出なくなり、給料が下がりました。前田さんは飲食業の店長をする友人たちに相談しました。正しいことを言っているのは誰でしょうか?上田店長 店長は管理職だから、どんなに働いても残業代は出ないよ。中田店長 店長だと、有給休暇もなくなるから大変だよ。下田店長 店長になる前と、立場も仕事内容も変わらないから、前田さんは管理職ではないと思うよ。HPのつづき・・・2009.1.13 08:33 産経ニュース皆さんは、日頃サービス残業について強い不満を持っていらっしゃると思いますよ!サービス残業とは、雇用主から正規の賃金(労働基準法が定める時間外労働手当)が払われない時間外労働の俗称であり、賃金不払残業とも言います。詳しくは説明出来ないので、サービス残業参照。特に入居施設でのヘルパーさんに多く見受けられますが、結局 引継ぎの時に「自分の仕事は終わらせたい」・「そのままだと引継ぎの人に迷惑をかけちゃう!」なぜ仕事が残っちゃうかと言うと、利用者をかまっていてくれたせいでもありますよね!もちろん、時間内に自分の仕事終わらせて、さっさと帰る人もいます。決して、その方を批判している訳ではありませんよ!それを良い事に、事業所がそれに甘えているのでしょう!ですから、4月の介護報酬引き上げには、絶対 思い切った就業改善が必要になって来ますよ!

2009.01.13

コメント(4)

-

(昨日の私のブログ日記)失業者のヘルパー資格受講料、新年度から全額補助

2009年1月7日20時49分 読売新聞で発表された記事で、派遣労働者らの解雇が広がっている事態を受け、東京都は7日、職を失った都民を対象に、ホームヘルパー2級取得の受講料を全額補助することを決めた。については、もともと定額給付金で国民にばらまくのであれば、この件に利用する方がよっぽど良いのでは?通常の神経の持主の人であれば(介護職に向いている・不向きは別にして)、補助してもらった資格だから、理由がない限りは就労してもらえると思いますしね?・・・ただ これによって、地域格差が生じないようにしなくてはなりませんね!またヘルパー資格・介護関係資格については、国の補助があっても良いのでは?・・・

2009.01.09

コメント(7)

-

失業者のヘルパー資格受講料、新年度から全額補助…東京都

派遣労働者らの解雇が広がっている事態を受け、東京都は7日、職を失った都民を対象に、ホームヘルパー2級取得の受講料を全額補助することを決めた。 この制度で資格を取得した人を正規採用した企業や介護施設にも、採用1人につき60万円の助成金を支給し、雇用増を目指す。2009年度から実施する。 ホームヘルパー2級の取得には、講座や介護現場の実習などが義務付けられており、受講料は1人あたり約10万円かかる。企業などへの助成金は、6か月の雇用が確認された後に支払われる。都は約1000人の養成を目指しているが、人手不足が深刻な介護分野の人材を確保する狙いもある。2009年1月7日20時49分 読売新聞

2009.01.08

コメント(1)

-

医療・介護 長期入院をどうする 療養病床再編(下)

◆ 救急病院へのしわ寄せ防げ 療養病床の再編は、救急医療に、思わぬひずみを生んでいます。“社会的入院”を排除したものの、自宅や施設に戻った高齢者が再び医療機関に送られると、病状安定後も受け入れ先が見つからず、ベッドが満床に。新たな急患を受け入れられないケースが増えているのです。事態の打開を図ろうと、大阪では、救急医療と療養病床の連携という試みが始まりました。HPのつづき・・・2009.1.7 08:17 産経ニュース初期救急医療機関とは、外来診療によって救急患者の医療を担当する医療機関であり、救急医療に携わることを表明する医療機関とする。(休日夜間急患センターや在宅当番医、救急搬送を必要としない医療機関が多い)二次救急医療機関とは、入院治療を必要とする重症救急患者の医療を担当する医療機関とする。(肺炎・脳梗塞など)三次救急医療機関とは、複数の診療科領域にわたる重篤な救急患者に対し、高度な医療を総合的に提供する医療機関(救命救急センター)とする。やはり、訳ありの高齢者・障害者では、何の問題もない健常の方々(特に役人)には、中々 理解してもらう事は難しいですね・・・その気持ちも大きくなれば、介護保険制度や後期高齢者医療制度も大きく変わって行くのかもね!・・・?

2009.01.07

コメント(3)

-

医療・介護 長期入院をどうする 療養病床再編(中)

◆ 病院が手がける高齢者住宅 療養病床の転換を促すため、厚生労働省は一昨年、医療法人による有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅(高専賃)の経営を解禁しました。医療ケアの充実した高齢者住宅は、寝たきりや看取(みと)りにも対応してもらえる「終(つい)の棲家(すみか)」として人気があり、急性期病院を退院した人の受け皿としても活用され始めています。HPのつづき・・・2009.1.6 07:55 産経ニュース「高齢者住宅」とは、1980年代後半になってはじめて登場した高齢者専用の住まいです。住宅は高齢者が安全に快適に生活できるようバリアフリー設計になっており、日常的な生活支援のための各種のサービスが付帯しているものをいいます。多くの場合、集合住宅で、単身や夫婦の高齢者のみの世帯が集まって生活する住宅です。私が入居している施設も「高齢者住宅」です。ここは、全く国の補助を受けていませんから、入居者としたら自由は保てます。詳しくは分かりませんが、法人によっては補助を受け、厳しい基準(職員・利用者も)を受ける形となります。中には、施設側は人員配置を怠ったり、通常より高い利用料は請求する悪徳事業所もありますから、施設選びには気をつけたいですね!私の施設ではまして、一般の介護保険施設よりか利用料も安めに設定されていますし、介護ヘルパーを利用した際の、変更や追加の速やかな対応もしてもらえます。でもやっぱり、今後の医療ケアの心配が心残りですか・・・それが解消出来る施設が出来ると、より安心ですね!

2009.01.06

コメント(3)

-

医療・介護 長期入院をどうする 療養病床再編(上)

◆「新型老健」進まぬ転換 骨折や脳梗塞(こうそく)などをきっかけに、寝たきりとなった高齢者などが長期入院する「療養病床」。厚生労働省は医療費削減のため、全国に約35万床の療養病床のうち、介護保険が適用される介護型療養病床約12万床を平成23年度末までに全廃し、介護施設などに転換する計画です。その主な受け皿として昨年5月、「介護療養型老人保健施設(新型老健)」がスタートしました。しかし、転換は半年間で、わずか10施設。何が転換を妨げているのでしょうか。HPのつづき・・・2009.1.5 08:12 産経ニュース「介護療養型老人保健施設(新型老健)」とは、厚生労働省が現在進める「転換老健」政策の一環として、2008年5月にスタートした新制度です。厚生労働省は現在、医療費の抑制を大義名分に、「療養病床の転換と削減」、そして「その受け皿となる施設への移行」を、急ピッチで推し進めています。療養病床については、介護保険施設(3)〔介護療養型医療施設〕。でご説明したように、2011年度末(2012年3月末)を期限とする「介護療養型医療施設(介護療養病床))の全廃、そして「医療保険型療養病床(医療療養病床)」の大幅削減が、現在進行形で進められています。介護療養型老人保健施設(新型老健)、その内容と問題点のHP

2009.01.05

コメント(2)

-

明けましておめでとうございます!

明けましておめでとうございます今年もよろしくお願い致します

2009.01.01

コメント(7)

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 9~10店舗目 ロイズガーデン2026カレ…

- (2025-11-14 14:35:53)

-

-

-

- 楽天市場

- 在庫処分48本サントリー ボス とろけ…

- (2025-11-14 15:10:03)

-

-

-

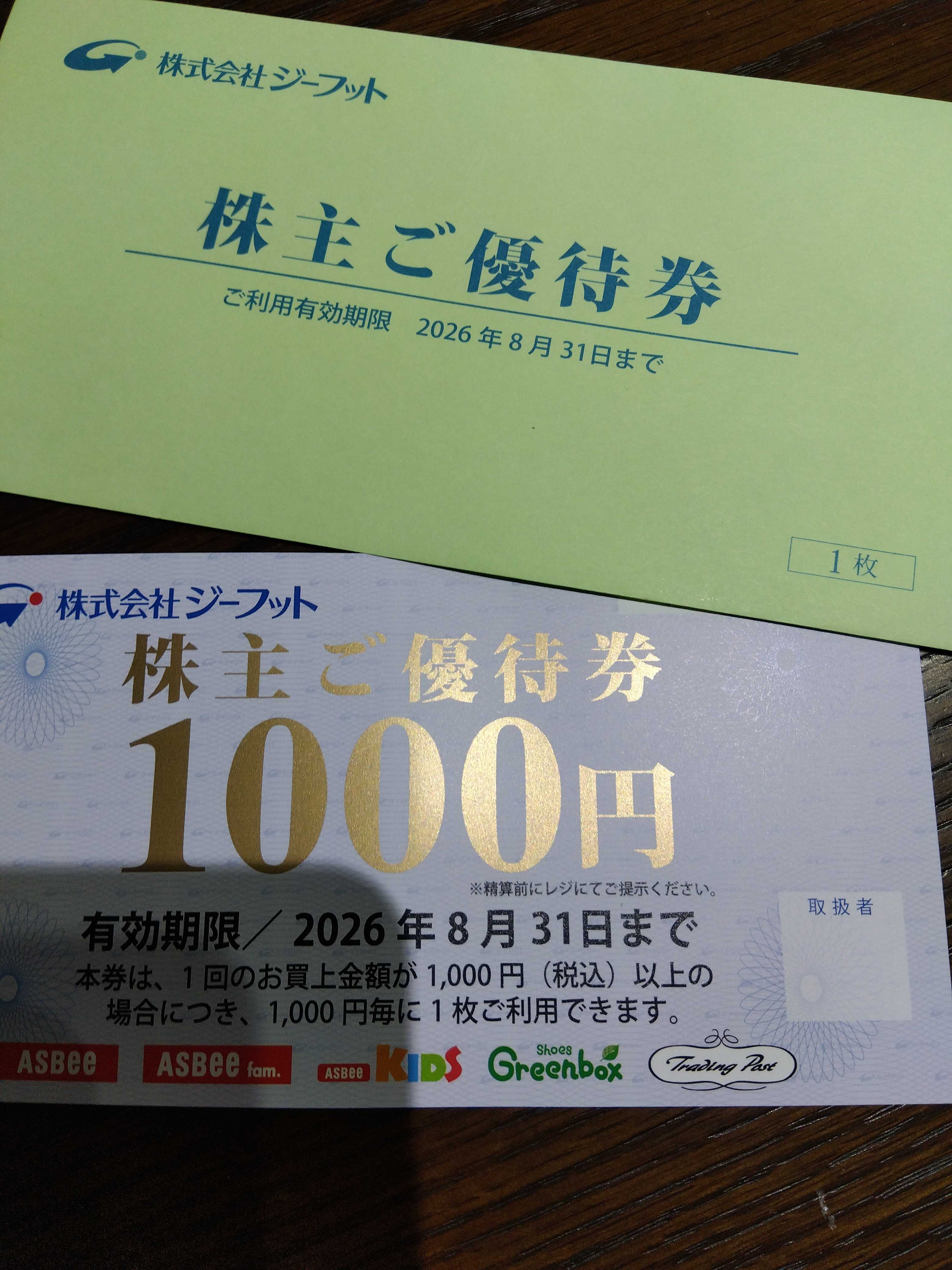

- 株主優待コレクション

- ジーフットから株主優待が届きました♪

- (2025-11-14 00:00:16)

-