2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2009年06月の記事

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

増えるデイサービスの延長 宿泊や早朝、土日もOK

◆ 送迎も対応/利用料の確認忘れずに 働きながら家族を介護する人たちにとって、午後4時に終わってしまうデイサービスは使い勝手が悪いものだ。しかし最近は、就業時間に合わせて、夜間や早朝まで要介護者を預かってくれるデイサービスが増えつつある。急な残業にも対応してくれる場合もあり、好評だ。 平成18年4月から、働く家族の帰宅時間に合わせて延長・宿泊サービスを実施している。デイが終わるのは通常のデイと同様に夕方4時ごろだが、家族の希望があれば、午後7時まで引き続き高齢者を預かっている。夕食は1食600円。家族の帰宅時間に合わせて送迎したり、そのまま泊まったりすることも可能だ。□ お得な「小規模多機能型居宅介護」◆ 何度通っても料金一律 費用を抑えたい場合は、1カ月間、何度通っても、何時間滞在しても、基本料金が一律の「小規模多機能型居宅介護」を利用するのも手だ。HPのつづき・・・2009.6.25 08:10 産経ニュース10時間以上、デイに滞在する場合は介護報酬が適用されないので、事業所によっては1時間につき数千円かかってしまう場合がある。宿泊が1万円以上という施設もあり、利用料には注意が必要だ。現在、デイやショートステイなど介護保険サービスを使っている人が、小規模多機能型居宅介護を利用したい場合、利用予定の小規模多機能型居宅介護に属するケアマネに変えなければならないことは覚えておきたい。

2009.06.25

コメント(8)

-

骨抜きの「骨太2009」了承 自民総務会

自民党は23日の総務会で、政府の経済財政改革の基本方針「骨太の方針2009」を了承した。公明党も同日、正式に了承した。23日夕に閣議決定される見通しだ。自民党で反発が強かった社会保障費の自然増を毎年2200億円抑制する政府方針は、笹川尭総務会長が「来年度当初予算案では抑制しない」とする与謝野財務相の発言を紹介し、事実上の撤回を確認した。 了承された骨太案は「安心安全を確保するために社会保障の必要な修復をする」とし、来年度予算編成の概算要求基準(シーリング)で社会保障費の自然増をそのまま認めている。歳出削減の根拠とされた「骨太06を踏まえ」の表現は残ったが、今年度予算でも社会保障費を含む歳出削減路線は崩壊。 来年度予算案でも与謝野氏は社会保障などの「特別枠」を設ける考えをすでに表明しており、事実上骨抜きになっていた。 2009年6月23日12時23分 asahi.com

2009.06.23

コメント(2)

-

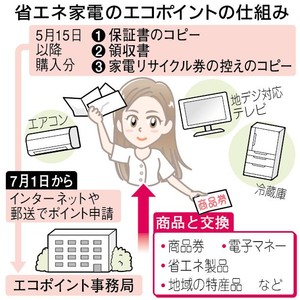

エコポイント、271件交換OK 商品券や電子マネーなど

政府は19日、省エネ家電の購入を促す「エコポイント」制度で、消費者が獲得したポイントと交換できる商品やサービスなど計271件を発表した。内訳はJR東海の電子マネー「TOICA(トイカ)」など公共交通機関のカードが20件、「全国共通おこめ券」など一般商品券が78件、地域型商品券が109件。郵便局の「ふるさと小包」など55件の地域産品や、環境配慮製品の提供業者9件も選ばれた。 交換商品は今月1~11日に公募。435件の応募があり、第三者委員会の審査を経て、商品券の場合は一定の供託金を積むなどの要件に合った事業者を選んだ。交換対象となる商品券の券面額や特産品などの具体的な商品内容を詰め、6月末までにエコポイント事務局のホームページで公表する。 事務局は7月以降も交換事業者を定期的に公募し、交換商品を追加する。商品券を提供する大手事業者には券面額100円につき10銭の環境寄付が義務付けられている。次回の商品追加時には消費者がエコポイントを利用して直接寄付できるようにする。 エコポイント制度に関する問い合わせは、電話(0570)064322。土曜、日曜、祝日を含む午前9時から午後5時まで。 【エコポイント制度】 環境に配慮した家電製品の普及や景気下支えを目的に、2009年度の補正予算に盛り込まれた。環境性能を5段階で表示する「統一省エネラベル」で原則四つ星以上のエアコン、冷蔵庫、地上デジタル対応テレビの購入者に、出力や容量などに応じてポイントが付与される。1ポイント当たり1円換算で、エアコンと冷蔵庫は価格の5%、地デジテレビは10%程度が目安。10年3月末までの時限措置となっている。2009年6月20日 09時49分 中日新聞

2009.06.20

コメント(2)

-

エコポイント、271品目と交換

二階俊博経済産業相は19日の閣議後の記者会見で、省エネ家電の購入支援策「エコポイント」制度で獲得したポイントと交換できる商品が271品目に上ることを明らかにした。具体的な交換商品は同日午後公表する。 地域が発行する商品券や航空会社などの旅行券、大手カード会社や大手百貨店の商品券などが交換対象になるとみられる。 エコポイントが付与されるのは、省エネ性能が高い冷蔵庫、エアコン、地上デジタル放送対応テレビで、今年5月15日から2010年3月31日までの購入分が対象。獲得したポイントの登録と商品交換の申請は7月1日からエコポイント事務局で受け付ける。 経産相は同制度による経済効果について「最初考えていた以上に大きく発展している。成功の部類だ」と述べた。 2009/06/19 12:08 【共同通信】交換商品等の基本的考え方エコポイントを利用して交換いただける商品等については、消費者の方々にとって魅力的なものとなるよう、現時点では、基本的に、[1] 省エネ・環境配慮に優れた商品[2] 全国で使える商品券・プリペイドカード (提供事業者が環境寄付を行うなど、環境配慮型(注)のもの)[3] 地域振興に資するもの を中心として、選定する考えです。(注)公共交通機関利用カードを含む。エコ・アクション・ポイント公式サイト・・・

2009.06.19

コメント(2)

-

年金、学生時代の未納に注意

受給額など影響 「定期便」で確認を 未納だったことがわかったら、加入すべきだった期間(20歳以降から現在まで)に占める未納期間の割合が、3分の1未満であることを確認する。3分の1以上だと、病気やけがで障害を負った場合に障害基礎年金が支給されない恐れや、死亡した場合に残された家族が遺族基礎年金を受給できない恐れがあるからだ。HPのつづき・・・2009年6月17日 読売新聞未納保険料は2年までさかのぼって追納できる。未納だった月から2年以上たっていなければ社会保険事務所に申し込んで追納するといいという。追納した月数は、納付済み期間として取り扱われる。2年以上たってしまった人は60歳になった時点で任意加入し、未納期間分を補てんすることはできる。

2009.06.17

コメント(7)

-

エコポイント登録や商品交換、7月から申請受け付け

政府は12日、省エネルギー性能に優れた家電製品を購入した消費者に価格の一定割合を還元するエコポイントの登録や商品との交換の申請を、7月1日から受け付けると発表した。 申請は、今月下旬に開設予定のホームページ(http://eco‐points.jp)を通じてインターネットで申請するか、家電販売店や郵便局に配布される書面を郵送する。領収書かレシート(原本)、保証書と家電リサイクル券のコピー(リサイクルする場合のみ)が必要となる。 ポイント登録と商品交換は同時申請でき、交換可能な商品や商品券は来週中に決定し、ホームページ上で公表される。 商品の購入でポイントがもらえるのは来年3月末までだが、同4月末までに登録すれば、2012年3月末まで商品に交換できる。 6月12日12時18分配信 読売新聞 交換できる商品は19日にも公表する。実際に商品が手元に届くのは8月になる見通し。申請書や商品リストは6月下旬以降、家電販売店や郵便局で手に入る。グリーン家電エコポイント事務局(電話0570・064・322)のホームページ(http://eco-points.jp)でも商品がわかる。

2009.06.13

コメント(5)

-

【入院 入所の裏ワザ】治療の終わり、患者と医師の違い

主治医から「治療が終わりました」と言われると、患者さんや家族は「でも、まだ元通りじゃないのに、どうすればいいんですか」と思うようです。 お年寄りが大腿(だいたい)や股(こ)関節の骨折で入院すると、骨折は治っても、元通り歩けるわけではありません。「退院ですよ」と言われても、家族にすれば「まだ、ひとりでトイレにも行けないのに?」となりがちです。「治療終了」という医者の言葉と、患者や家族の受け止め方に落差があります。 ただ、治療後のリハビリなどで驚くほど良くなる人もいます。だから、「治療は終わりです」と言われたら、「もう少し病院においてください」と言うより、「家に帰りたいから、回復期リハビリテーションのある病院を紹介してください」と言ってみてほしいのです。 回復期リハのある病院には「6割以上を在宅復帰させる」などの目標があります。だから「ずっと病院にいたい」という患者さんに、病院側は回復期リハを紹介できないのです。 入院条件もあり、だれでも入れるわけではありません。また、回復期リハに行ったからといって、必ず良くなるとは限りません。しかし、良くならなければ、そのときに考えればいいのです。「帰りたい」という人ほど、いい病院を紹介される気がしています。2009.6.12 08:14 産経ニュース回復期リハビリテーション リハビリテーション(以下リハ)医療は、急性期・回復期・維持期リハに分類されます。急性期リハとは、急性期病床における発症後数日以内のリハ計画の実施から1ヶ月を目処に行われるリハで、主として廃用症候群の防止を目的としています。急性期病床における脳神経外科疾患における片麻痺や失調症など運動障害に対するリハの重要性は言うまでもなく、引き続き行われる回復期リハと連携したリハ計画が必要です。回復期リハは、発症後3ヶ月以内から最長9ヶ月までのリハで、看護と理学療法(PT)・作業療法(OT)両面からのアプローチによりADL改善による在宅復帰を目的としています。回復期リハ病床のスタッフは、病床数30床に対し医師1名、看護師10名、PT2名・OT1名以上が必要であり、その他メディカルソーシャルワーカー(=MSW)、ケアマネージャーが加わるため、病床運営のためにはこれらスタッフ相互間の連携が大切になります。回復期リハは、一旦失われた脳機能を少しでも回復させることにより、家庭内できれば社会復帰を目指すことが目的です。

2009.06.12

コメント(2)

-

ストレス症状向け胃薬

武田薬品工業はストレス症状への効果をうたった一般用医薬品ブランド「ストレージ」を立ち上げた。第1弾として吐き気、胃痛、下痢の3症状に効く3種類の漢方胃薬を今月から発売。希望小売価格はいずれも12包入り税込み1659円。 今月施行の改正薬事法に合わせ、コンビニなどを意識した少量サイズの6包入りは同1029円。不眠症など他の薬も順次投入する。2009年6月9日11時56分 asahi.com漢方薬だし、購入もしやすくなりましたし、必要あるか・ないか、 安いか高いかは、各々の判断で・・・

2009.06.09

コメント(3)

-

特養介護職の医療行為を容認、厚労省方針

たん吸引など指針作り 厚生労働省は6日、特別養護老人ホーム(特養)の介護職員に医療行為の一部を認める方針を固めた。看護職員が少ないため、介護職員が無資格で医療行為を担っていることから、認められる行為に関する指針を作って安全確保を目指す。 年内に各地の特養でモデル事業を行い、早ければ来年度にも実施する考えだ。 10日に開かれる同省の検討会でこの方針を説明し、モデル事業の実施を提案する。モデル事業では、研修を受けた介護福祉士が、医師や看護職員の指示を受け口腔内のたんの吸引と、経管栄養の経過観察、片づけを行い、指針作りの参考にする方針だ。 特養は全国に約6000か所あり、約40万人が暮らしている。「生活の場」と位置付けられているため、看護職員の配置基準は入所者100人あたり3人と、病院などに比べて手薄だ。約75%の施設が基準より多い看護職員を配置しているが、夜間も常に看護師がいる施設は2%程度。同省の調査では、たんの吸引の約2割は看護職員が手薄な午後10時台~午前5時台に行われていることから、実際には介護職員が一部の医療を行っている実態がある。本来、医療関係者にしか認められないため、医師法違反に当たるとして、行政指導を受ける施設も多い。 高齢化で医療が必要な入所者が増えたこともあり、違法行為がこれまで以上に広がるおそれもある。特養関係者には、「違法行為を行わざるを得ない状況が、介護職員の負担を増やし、離職の一因になっている」との指摘もある。また、施設側の体制が整わないことを理由に、医療の必要性が高い高齢者の入居が断られる例も出ている。 医療関係者からは慎重論も出ているが、同省では、安全性を確保しながら、介護職員に一部の医療行為を認めることで、問題解消につなげたいとしている。2009年6月6日 読売新聞

2009.06.07

コメント(4)

-

【入院 入所の裏ワザ】(1)老人保健施設の薬代

病院でソーシャルワーカーをしながら、個別に転院や退院相談にも乗っています。感じるのは、患者さんが知っていたら、スムーズに行くことが結構あるということです。 ある日、事務所に高齢の女性が相談にやってきました。「夫の介護老人保健施設(老健)入所を断られた」と言います。 夫(78)は認知症で要介護。2人暮らしで、奥さんは介護に疲れていました。ケアマネジャーから「ご主人に老健に入ってもらい、奥さんは骨休めしたら」という話が出ました。 しかし、老健では「内服が多いから難しい」と断られたといいます。奥さんは「なぜアリセプト(アルツハイマー型認知症(痴呆)治療剤の一種)を飲んでいると入れないの?」と、腑に落ちない様子です。ご主人が認知症進行の予防薬、アリセプトを飲んでいたためと思われました。 老健では、入所者に一般的な医療サービスも提供します。このため、入所者にかかる治療代や薬代は原則として施設持ち。この患者さんの場合、アリセプト代は施設持ちになります。だから、高い薬を使う患者さんは敬遠されがちです。 そこで、奥さんに薬を持参するようアドバイスしました。かかりつけ医に1カ月分を処方してもらい、老健に持参するのです。これなら、老健に薬代はかかりません。「薬は持参します」。奥さんが言うと、即座に入所が決まったそうです。2009.6.5 07:53 産経ニュース[介護老人保健施設における包括医療について]介護老人保健施設入所中の医療は原則包括医療になる。例えば療養上必要な処方薬等は、原則として介護保険からの給付になる。介護老人保健施設は、「症状が安定期にある」ことが入所条件の一つとなっているので、他の病院等に受診することは「通常ではない状態」として扱われる。そういう趣旨の受診を行うときも一定のルールあり、当該利用者入所先の介護老人保健施設の医師が、受診先の医師に診療情報提供書を添えることが必須の事項となっている。また受診先の病院は、原則として処方箋を発行することができない。介護老人保健施設入所中の利用者がこのように入所先以外の医療機関に受診することを他科受診と呼んでいる。現行制度では、当該医療の自己負担分1割分(ないし3割)を、受診をした当該利用者が負担し、その他の受診に関わる費用の残りの分は施設が負担することになっている。これには例外もあり、厚生労働大臣が定める基準により、診療報酬が例外的に算定できる場合もある。

2009.06.05

コメント(3)

-

市販薬を3種に分類、リスクに応じ説明…薬事法改正

1日に改正薬事法が施行されたことで、一般用医薬品(市販薬)の販売方法は大きく様変わりし、副作用の危険度の高い市販薬について、適切に情報提供する態勢が整えられる。 同法では、市販薬を危険度の高い順に1類(安全上、特に注意を要する)、2類(まれに入院相当の健康被害が生じる可能性がある)、3類(身体の不調が起こる恐れがある)と分類。薬局・店舗は市販薬を分類ごとに分けて陳列し、1類は客が直接手に取れないようにカウンターの奥に並べる。 1類の販売の際は薬剤師が文書を使って積極的に副作用などの説明を行うことが義務化された。2、3類は薬剤師がいなくても、都道府県が実施する試験に合格した「登録販売者」(新設)がいれば販売できるようになるが、2類の場合も情報提供に努める義務がある。 一方、これまで法令で直接禁止されていなかったインターネットなどによる通信販売については「対面販売と比べて安全性が確保できない」として、厚生労働省の省令により1、2類の販売が禁止された。ただ、薬局のない離島の住民らには2年間に限って2類の販売も認める経過措置が盛り込まれた。 2009年6月1日 読売新聞

2009.06.01

コメント(8)

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

-

- ニュース

- クマは私のすぐ近くにいた! 生活圏に…

- (2025-11-14 11:10:46)

-

-

-

- 株主優待コレクション

- 丸大食品:ショッピングモールに:自…

- (2025-11-14 19:39:51)

-

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 情報漬けになるな!!

- (2025-11-14 08:02:13)

-