-

1

イタリアで感じた日本人と韓国人の違い

理不尽なことをされても抗議もできない日本人もどうかと思うが、韓国人の自己主張の強いふるまいには逆の意味で驚いたことがある。それはローマの空港に遅くついた夜のこと。翌朝からレイルパスを使う予定だったので、ホテルに入る前にテルミニ駅に寄って、夜のうちにパスの使用開始印を押してもらえるかどうか確認しに行った。夜10時をまわっていたと思う。空いている窓口は1つだけ。そこで、なにやら駅員に英語でまくし立てているアジア人の男女がいる。後ろに並んだが、駅員が全然英語を理解しないので、話が進まない。アジア人は英語のアクセントから判断するに韓国人だ。待つのも面倒なので、しゃしゃり出て、「どうしたんですか? イタリア語ができますから、通訳しましょうか?」と英語で話しかけた。韓国人カップルは、これ幸いと説明を始める。「インターシティで来たんだけど、電車が3時間も遅れたんです」「だから、100%返金してもらいたいの」――はあああ?ショージキ驚いたが、まさか私から「そんなことしてくれるわけないじゃないですか。ここはイタリアですよ。3時間遅れ? 別に珍しくもないんじゃ? それに遅れたといっても乗ってここまで来たんでしょう? 難癖つけてタダ乗りするつもりですか?」などとも言えず、「返金ですかぁ?」と確認するに留めた。すると、「100%よ!」と、念押しする女性。若くて美人だが、発想は完全にオバちゃんの領域に足を踏み入れている。仕方ないので、イタリア語で駅員に話す。どう答えるかな? と思ったが、イタリア人駅員のとった作戦(?)は、「たらいまわしの術」だった。「私は、そういうことをする立場にない。明日朝7時にあっちの総合窓口が開くから、そこで話してほしい」なるほど、そうきましたか。面倒なことはたらいまわしネ。返金なんてされないってこと、わかってるのに。顔色も変えず、ぬけぬけと言ってくれるワ。Mizumizuは今度は英語でカップルに話す。一晩たってしまえば返金などされないことぐらい、彼らもわかっているだろう。男性のほうは、「あ~、そう」と、がっかりしながらも納得したようだったが、女性のほうはなおもMizumizuに食い下がる。「どうして彼が返金しないの?」「そういう責任をもってないからだって言ってますよ」こういうときは男性のほうが物分りがいい。男性にうながされて女性も諦めて去っていった。また、ローマの空港から帰国するときも、大迷惑の韓国人ツアー客に遭遇した。彼らは集団で免税ショップを物色し、タバコやらお酒やらをじゃんじゃんカゴに入れてキャッシャーに殺到する。自分の前を歩いている人も押しのけるような勢いで、単純にいえば順番抜かしをしてキャッシャーに並ぶ。ところがいざ、払う段になると、わずかなドル札を出すだけなのだ。それも買った品物に対して、出している金額が全然足りない! 「別の通貨はないの? カードは?」とキャッシャーのお姉さんが聞くのだが、英語も全然通じない。足りないということはわかるらしく、「これとこれを省いたらいくらになる?」などと、今度はキャッシャーで品物をカゴから出している。キレた店員に「ダメ」出しをされても、なおも粘ろうとするが、いよいよ拒否されて、しぶしぶもう一度買い物をやり直しに戻る。それが1人や2人ではないのだ。みんながそのパターン。自分で計算せずに品物を持ってきて、キャッシャーで計算したあとに、全然足りないドル札をぴらぴら出す。そこから品物を引いていこうとしているのだ。要は、余ったドルを使い切って帰りたいということなのだろう。ついに奥から責任者とおぼしきイタリア人のおじさんが出てきて、韓国人観光客の集団に、タバコケースを見せながら、「これはXXドル。ここに値段がある、10ドルでは買えない!」などと大声でレクチャーを始めた。さらに1人ひとりに寄っていって「あなたのもっているのは何ドル?」などとヘルプしている。汗だくで真剣、かつ相当怒った声だ。しかも、彼らは英語を理解しないから大変だ。「彼らは値段がわかっていないのね」とキャッシャーのお姉さんに話しかけると、「わかってやっているんでしょ!」とこちらまで怒られた。藪へび、藪へび(苦笑)。う~ん、「あの」イタリア人をここまでイラつかせる韓国人団体ツアー客パワー、恐るべし。昔日本人の農協ツアーのおじさんが、世界中でご迷惑をかけたやに聞いているが、彼らはそのその再来、韓国版農協ツアーなのかもしれない。日本人と韓国人って違うよな~、でも全然イタリアでは違いが認知されていないけど… 2002年韓国で行われたワールドカップの韓国vsイタリア戦の審判が公正でなかったことは、イタリアの若者の間ではだいぶ尾を引いているらしい。あのあとイタリアで若者に、「ヘイ、韓国!」などと呼ばれて、思わず見るとアッカンベーをされたことがある。トホホ。キミらの国であったワールドカップの審判も、サッカー史に残るぐらい、ずいぶんとイタリアびいきだったって話を聞いたけどね。審判が公正でも不公正でも、自分たちが勝てばいいのよね。そんなところも韓国とイタリアはいい勝負かもしれない。それに公共の場での大声でのおしゃべりも。ああ、そういえば、いい歌手が多いことも共通してる。さて、ナポリの一日目も暮れてきて、いよいよバロックオペラだ。明日のバレエはチケットをカード決済で買っておいたのだが、オペラのほうは小劇場でやるようで、「キープしておくから直接来て」というメールを受け取っていた。パバロッティもお気に入りだったサンカルロ劇場へ向かう。サンカルロに行くためにはガレリアを抜けていく。La galleria a Napoli, qui vite che non si incontrano stanno passandoガレリアは、要するに十字路のアーケードだ。床のモザイクが見事。ここで「ババ」というナポリの有名なお菓子を買って食べてみた。ババとは、お酒と砂糖づけにしたブリオッシュで、言ってみればサバランだ。本場のババはお酒も甘さも強烈だった。最初にかじったときは、「うっ」と思ったが、今となっては懐かしい。日本ではあそこまで強烈なお酒づかいと甘さのババはない。ナポリに行くことがあったら、また食べたいな。このガレリアを抜けたところで、1つの哀しい出会いが待っていた。

2007.10.27

閲覧総数 4403

-

2

フォレストヴィラ(ハウステンボス)は、駐車場の遠さがネック

年末のカウントダウンをハウステンボスで迎えたMizumizu。カウントダウンのお祭り騒ぎはニューヨークでこりて、以来あまり賑やかなところには行かなかったのだが、ハウステンボスのイルミネーションのCMを見て興味を引かれ(笑)、31日はカウントダウン花火もあがるというので、全部一度で楽しめる31日を選んで行ってみた。結論から言うと、予想以上に楽しめたのだが、それでもハウステンボスでの年越しは1度でいいかなという印象。で、今日は宿泊したフォレストヴィラについて、今後行くかもしれない方への参考になりそうな実務情報をレポしようと思う。フォレストヴィラはハウステンボスの他の場内ホテルと違い、2階建てのテラスハウスになっていて、大人数で泊まるのに適したホテルになっている。定員は5名までで、今回Mizumizuご一行は5人で1棟を借りるカタチで宿泊。年末ということもあって宿泊費は高く、食事なしで5人で税・サービス料コミで9万円ポッキリ。ベッドが4台しかないので、エキストラベッドが1台入る。が…このエキストラベッドの「貧相ぶり」には衝撃を受けた。一応、一人アタマ素泊まり1万8000円といったら、いくらハイシーズンプライスとはいえ「高級ホテル」の値段だと言っていいのでは?エキストラベッドに寝る人間だって、同じく1万8000円を払っていることになる。なのにそのベッドときたら…! ハリガネのように細く、したがってギシギシうるさいスプリングに、へたれまくって凹の字に変形したマットレスがのっている。そこらのビジネスホテルのエキストラベッドでも、ここまで安っぽいお品は珍しいのではないだろうか。自分たちがゲストからいくら取ってるか、その感覚がないのだろうか。あるいは、ローシーズンはとても安いから、こんなものでいいと思ってるのだろうか。サービスを提供する側の感覚が理解できないが、一応それなりのホテルのつもりで来たMizumizuには、信じられないクオリティのベッドだった。今回はどうにもならないから、今後のゲストのためにもせめてマットレスぐらいは、新しいヘタレていないものを入れて欲しい旨、クレームしたのだが…まぁ、日本人によくある、「申し訳ございません。今後はこのようなことがないように…」「貴重なご意見をありがとうございました」というマニュアル通りの答えが返ってきただけなので、おそらく頭下げてやり過ごしたら、あとはほったらかしだろうな。他の普通のベッドとあまりに違う、あのザ・ヘタレ・エキストラベッドに、これまで誰も怒らなかったなんてありえないと思うのだ。エキストラベッドには驚かされたが、清掃は予想以上に行き届いていて、快適だった。内装は高級感を出したものではなく、ちょっとした別荘にお呼ばれした気分が味わえるもの。ざっくり言ってしまえば、住宅展示場にある一般家庭向け輸入住宅のモデルハウス風という感じ。窓から見える風景は、ホームページ通りで、冬だから緑は少なく花も咲いていないが、全体的にきちんと手入れしている。敷地が広いテーマパーク&ホテルだから、これは立派だと思った点。冷蔵庫も2つあり、グラスやカップも数種類ある。ハウステンボスでワインやチーズを買ってリビングでワイワイやると楽しいような設備だが、本格的な食事は部屋ではご遠慮くださいと言った感じ。これで長期滞在させたいらしいが、正直言って、それは無理というもの。ハコはいいし、風景もきれいだが、いくら別荘風といっても、ろくなキッチンもなく、周囲にお手軽に食べれるレストランもないようなところに長期で泊まれるワケがない。調理して部屋を汚されたくないけど、長期で泊まってお金「は」落として欲しいなんて、ちょっと虫のよすぎる話だ。ここは、自分たちに都合のいいようにオペレーションしているホテルで、午後3時のチェックイン・スタート時間からさほどズレない時間帯にチェックインしてハウステンボス「だけ」で1日遊び、場内のレストランや無料ゾーンの露店で「だけ」食事をするなら不自由がないようにできている。だが、ちょっとイレギュラーな行動をとると、とたんに非常な不便に突き当たることになる。その元凶は、駐車場があまりに遠いこと。ハウステンボスに行ったことのない方にはわかりにくいのだが、フォレストヴィラはハウステンボスの端にあり、駐車場はハウステンボスをはさんで反対側の端にある。宿泊する場合は、まずはハウステンボス入口近くにある駐車場に車を泊めて、入国ゲートのそばの場内ホテル宿泊者用カウンターという小屋(笑)で手続きをし、そこからバスで送迎してもらう。ハウステンボス内をまっすぐ突っ切っていけば、10分ぐらいで歩ける距離なのだが、ハウステンボス外の道は大きく迂回しており、とても徒歩では行けない距離になる。フォレストヴィラに宿泊する場合は、場内ホテル宿泊者用カウンター手続きをしたあと、バスに乗り、迂回路を揺られてフォレストヴィラのフロントで降り、そこで正式なチェックインをしてフォレストヴィラを回っている小さなバスで各自のコテージまで送迎をしてもらう…と、とてもややこしい。何も知らないでウッカリ広い駐車場にまずは車を泊めてしまうと、場内ホテル宿泊者用カウンターまで荷物をもって行くだけでかなり歩くハメになる。だから、ホテルに持ち込む荷物はあらかじめ全部まとめておいて、駐車する前にカウンターのある小屋の前で荷物とドライバー以外の人間をおろし、手続きをすませている間にドライバーが駐車をして小屋に来るような段取りにしておいたほうがいい。午後7時までは1時間に数回、場内ホテル宿泊者用カウンターとフォレストヴィラ・フロント間のバスが連絡しているのだが、午後7時以降はこの連絡バスがなくなってしまう。これがまたガンだ。予定よりチェックインが遅くなったり、車で場外に出ていて午後7時以降に戻ってくる場合などは、場内ホテル宿泊者用カウンターでバスを頼むことになるのだが、このバスがすぐ来ないのだ。下手をすると2~30分待たされることになる。荷物がなくハウステンボスのチケットをもっているなら徒歩で園内を突っ切っていけばいいのだが、荷物が重かったり、その夜の入園チケットをもっていない人は、ここで延々と待たなければならない。たとえば、フォレストヴィラに入りました。ひと段落して、さてガイドブックでも見るか…「あ、車の中に忘れた!」なんてこと、ありますよね? そういうときに上記のようなめんどくさーいことになるというわけ。午後7時以降は、駐車場に行って戻ってくるだけで、1時間半(笑)見ておいたほうがいい。このへんが高級ホテルにあるまじき不便さだと思う。ゲストの都合に合わせて、コール1本でバギーが部屋の前まで来てくれるのが高級ホテルだと思ってるMizumizuは…ハイ、心を入れ替えます。しかし、大勢のゲストをさばき、園内をきれいに保つだけでも大変だし、基本テーマパークで遊ぶためのホテルなので、こういう不便さは仕方ないかなとも思う。宿泊される方はくれぐれも車内に忘れ物をしないように(笑)。また、コンビニのような、ちょっとした店も宿泊者用カウンターのほうにしかないし、フォレストヴィラの冷蔵庫には何も入っていないから、好みのコールドドリンクなどもフォレストヴィラに入る前に買っておいたほうがいい。日常的なものを買い足すのが大変な場所だ。ただ、部屋にはインスタントコーヒーやティーバックの紅茶やお茶はかなりある。湯沸しポットも当然ながら、ある。急に天気が変わったときなどは、フロントに言えば傘を貸してくれる。そうそう、もう1つ。ハウステンボスに入園して駐車場に抜けようとすると、「再入場は1回限り」などと書かれていてとまどう。スタッフも周囲にいないから聞くこともできない。どうも実際には、フォレストヴィラ宿泊者は何度でも入園可能のようなのだが、「チェックアウトする日」に遊ぶ場合は何回再入場できるのだろう?。よくわからないので、不安な方は事前に聞いてくださいね。要はオペレーションする側に都合のいいようにルールが決められているということだ。12月30日にフォレストヴィラに宿泊するゲストは31日の入園チケットを買うのが義務になる、なんてルールもある。31日に入園するなら31日に泊まったほうがいいに決まっているが、31日の場内ホテルはだいぶ前から埋まってしまって予約が取れない。何か月も前に予約しようとしたのに31日はいっぱいだった…なんて場合は、むしろ12月に入って、キャンセルチャージがかかってくる直前に出るキャンセルを狙ったほうが確率が高いかもしれない。12月末のウルトラハイシーズンの手前勝手ルールは、人気があるので仕方ないだろう。人気が出れば値段は高騰するし、オペレーションする側があれこれルールを作ってくるのも資本主義社会のならいというもの。納得できないなら来なければいいだけの話だ。ただ、いつ泊まるにせよ、フォレストヴィラは駐車場が遠すぎて、気軽に車に戻れない。これがガンだということ。この不便さをあらかじめ理解して対処しておけば、楽しく快適な時間が過ごせると思う。蛇足だが年末は、園内がとても賑やかで音楽も深夜まで鳴り響いている。ハーバータウン側にあるフォレストヴィラに泊まったせいか、池側の寝室は静かだったが、ハーバータウン側の部屋は夜遅くまで音がかなり聞こえてきた。壁や窓は案外安普請だということか(笑)。夜の音に敏感な人はハーバータウンから離れたコテージを指定するといいかもしれない。

2015.01.02

閲覧総数 7463

-

3

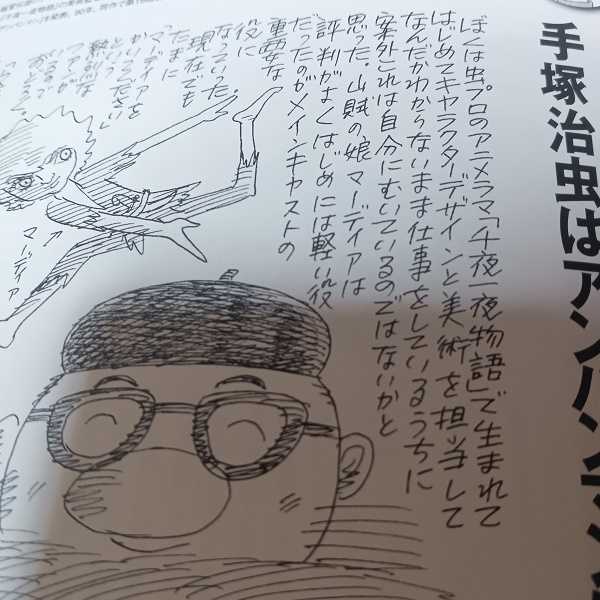

複数の目から見た、手塚治虫の筆禍「イガグリくん」事件

1954年に起こった手塚治虫の筆禍事件、通称「イガグリくん事件」は当初は漫画仲間以外にはあまり知られていなかった。そして、この「事件」があってわずか数か月後に福井英一氏は過労死してしまう。手塚治虫が『ぼくはマンガ家』で、この「事件」を振り返って反省の弁を述べなければ案外忘れられた話だったかもしれない。正直なところ、そのころのぼくは福井氏の筆勢を羨んでいたのだった。(手塚治虫著『ぼくはマンガ家』毎日ワンズより)この「事件」の現場にいた人間は少ない。まず、チーフアシスタントの福元一義氏。福元氏の『手塚先生、締め切り過ぎてます!』によると、少年画報社でカンヅメになっていた手塚あてに福井英一が電話をかけてきた。その電話を取ったのは福元チーフで、福井英一はその時、「手塚君に話がある。その間、仕事を中断することになるけどいいかな」と言った。どういう話か知らなかった福元だが、心情的に編集者よりというよりは漫画家よりだった彼は、漫画の話でもするのだろうと軽い気持ちでOKしてしまったのだという。午後11時ごろに福井英一は、馬場のぼると一緒にやってきた。「やあやあ」と手塚治虫が迎えるのだが、だんだんと様子が変わってきたという。福元チーフはその時、隣りの部屋にいたのだが、大きな声がやがてヒソヒソ話になったかと思うと、手塚がやってきて「これから池袋の飲み屋に行ってくる」。そのまま手塚得意の遁走をされたら困ると思った福元チーフは「道具はココに置いていってくださいね」。道具があれば戻ってきてくれるだろうと思ってのことだ。つまり、この時点では、福元チーフは福井英一が手塚に「怒鳴り込んできた」とは思っていないのだ。それより仲のよい三人組で、締め切りを放り出してどこかに行かれては困ると、そっちを心配している。夜通しそわそわしながら福元チーフが待っていると、手塚治虫が戻ってきたのは明け方になってから。手塚「いやあ、参った、参った」福元「飲みに行ったんじゃないんですか」手塚「違うんだ、抗議だよ。強引にねじ込まれちゃって」現場にいた福元チーフが見聞きしたエピソードはこうだが、うしおそうじが、のちに現場にいた馬場のぼるから話を聞いたところ、コトはもっと大げさになっている。手塚治虫が『漫画少年』に連載していた「漫画教室」の1954年2月号にわずか数コマ(Mizumizuが見たところでは2コマだけ)のイガグリ君らしき絵に、福井英一が烈火の如く怒り、手塚・福井の共通の友人だった馬場のぼるの家に来て、「俺は今から手塚を糾弾しに行く」とまくしたて、馬場を強引にタクシーに押し込めたのだという。「これは明らかに俺の『イガグリ』だぞ! つまり手塚はこのイガグリを悪書漫画の代表としてこきおろして天下にさらしたんだ! 俺は勘弁ならねえんだ」(うしおそうじ『手塚治虫とボク』より)馬場は頭に血がのぼった福井英一が手塚に暴力でもふるったら、確実にマスコミの餌食になるだろう。自分が身を張ってでも決斗を防がねばと悲愴な覚悟をしたそうだ。そして、福井は手塚に会うやいなや、胸ぐらをつかんで、「やい、この野郎! 君は俺の作品を侮辱した。中傷した。謝れ! 謝らないなら表へ出ろ」と叫んだというのだ。手塚治虫著『ぼくはマンガ家』では、次のように書かれている。ある日、ぼくが少年画報社で打ち合わせをしていると福井英一が荒れ模様で入ってきて、「やあ、手塚、いたな。君に文句があるんだ!」「な、なんだい」「君は、俺の作品を侮辱した。中傷した。謝れ! 謝らないなら表へ出ろ」「いったいなんのことだか、ちっともわからない。説明してくれ」「ふざけるな」記者(Mizumizu注:記者と手塚は書いているが、編集者の間違い?)が、ぼくに耳打ちして、「先生、相当荒れていますからね。池袋へでもつきあわれたほうがいいですよ」そこへ、馬場のぼる氏がふらりとやってきた。ぼくは救いの神が来たとばかり馬場氏も誘い、3人で池袋の飲み屋に行った。綿のような雪の降る日だった。福井英一ははじめから馬場のぼるを伴って手塚糾弾に来たのだが、手塚治虫は、あとからたまたま馬場のぼるが来たのだと勘違いしている。ともあれ、3人は飲み屋に行って、そこで馬場のぼるの仲立ちもあって手塚が福井に頭を下げている。そして翌月の「漫画教室」で、福井氏と馬場氏らしいシルエットの人物に、主人公の漫画の先生がやり込められているシーンを描き、彼へのせめてもの答えとしたのだ。(『ぼくはマンガ家』より)これが「イガグリくん事件」の顛末だが、実際に「漫画教室」1954年2月号を見た中川右介は、そこに書かれたセリフを引用して、くだんの漫画教室はなにも福井個人批判ではなく、「(手塚)自身を揶揄しているよう」だと述べている。こういった表現が福井、馬場、うしお、手塚といった人たちによって、ますますドギツくなっていった。(「漫画教室」より)と、自分の名前も入れている。そのあとに、確かにイガグリ君のような髪形の頭を一部描いたコマも2つあるが、他にも渦巻状の線だけとか、空とか雲とか煙とかだけが描いたコマもある。そして、そういう表現をそのまま真似するのは避けた方がよい、と言っているだけだ。実際に問題となった「漫画教室」を見ていない人たちは、手塚治虫がイガグリくん人気に嫉妬して福井英一だけを中傷したと勘違いしているが、それは事実ではない。手塚はこのイガグリを悪書漫画の代表としてこきおろして天下にさらしたんだ!なんて、どう考えても過剰反応だ。数か月後に酒を飲んで過労死してしまったという事実を鑑みるに、福井英一は、この頃ハードスケジュールに追いまくられ、すでにかなり精神的に不安定な状態だったのだろう。福井英一が亡くなったのは1954年6月。漫画家の死が新聞に大きく取り上げられる時代ではなく、宮城にいた小野寺章太郎少年(のちの石ノ森章太郎)は、手塚治虫からのハガキで福井英一の死を知る。「福井英一氏が亡くなられた。今、葬儀の帰途だ。狭心症だった。徹夜で仕事をしたんだ。終わって飲みに出て倒れた。出版社――が殺したようなものだ。悲しい、どうにもやりきれない気持ちだ。おちついたら、また、のちほど、くわしく知らせるから」と、ハガキにはあった。手塚先生の悲しみが、行間からにじみ出ているようなハガキでした。福井英一は手塚先生の親友でした。ぼくは顔を見たこともないし、ファンレターを出したこともなかったのですが、それでもとても悲しくなりました。(石森章太郎著『マンガ家入門』より)この文面から分かるのは、天才・石ノ森章太郎は、当時、手塚治虫が「筆勢を羨む」ほど人気絶頂だった『イガグリくん』には興味がなかったということだ。もちろん、手塚治虫と福井英一の「(のちに大げさに広まる)確執」など知らない。二人は親友だと思っているし(実際に親しい仲だった)、手塚治虫の悲しみを思って自分も悲しんでいる。そして、漫画家という職業は体を壊すほど厳しく、忙しいものなのかと、不安になったと『マンガ家入門』に書いている。マンガ家入門【電子書籍】[ 石ノ森章太郎 ]

2024.04.25

閲覧総数 3991

-

4

心強い職人の店「時計修理THREE TIME」(西荻窪)

時計というのは、お手ごろな価格の日本製クオーツが一番よく働く。しかし、スイス製のデザイン性の高い時計も捨てがたい魅力がある。というワケで、気がつくといろいろ買っていたりするのだが、Mizumizuが所有した時計で一番の困り者がロンジンの超薄型文字盤のクオーツ時計だった。写真一番左がそれ。まん丸いゴールドの文字盤は厚みがわずか4ミリ。時間を示すインデックスはシンプルな細いライン。クロコの濃紺の革バンドとの組み合わせはとてもエレガント。余計なものをそぎ落としたようなデザインが非常に気に入って買ったのだが、「薄いから電池はわりと早く切れます」と言われたとおり、すぐに止まってしまうのが難点だった。そのうえ、使ってるうちにどんどん電池切れの間隔が短くなる。薄型の特殊な時計ゆえか、電池代も高い(高かった)。ロンジンを扱っているショップに持っていったり、デパートの修理コーナーに行ったりしていたのだが、時間もかかり、預けてから別の日にまた出直さなければならない。そのうちに、電池を交換してからしばらくしまっておくと、使う前にもう止まってるというような異常な状態に。デパートの修理コーナーにいた職人さんに話を聞くと、中の部品を新しくすれば、長持ちする新しい電池が使えるようになると言われた。どうもよくわからない話で、内心、それってつまり、ムーブメント自体に最初から不具合があったってことじゃないの?と思ったのだが、こんなに電池切れが早いんじゃやってられない。数万かけて部品を入れ替えてもらった。で、最近はあまり腕時計をして出かけない。そもそも出かける時間もなく仕事に追われまくっている。たまにでかけても、携帯電話に時計がついているので、腕時計はなくてもいい。気がつくと、家中の腕時計が止まっていた!(笑)写真はそのうちのいくつか。左からロンジン、4℃(アクセサリーブランド)、クルマ屋さんからもらったノベルティグッズ、一番右が連れ合い所有のセイコー。これだけバラバラだと、時計を売ってるショップに持っていっても、「これはできますが、これはお預かりになります」などとメンドウくさい。修理を専門にやってくれるプロの店が近くにないかな~と思っていたら…あるじゃないの!家から徒歩10分の西荻窪の街角に。いつできたんだろう? 最近まで気づかなかった。で、写真一番右の時計は、連れ合いのなのだが、ブレスレット部分のパーツを細いピンで留めてつなげているのが、ピンがはずれやすくなってきたと、これまた困っていた。Mizumizuのいろいろなブランドの時計と、セイコーのブレスレットのピンの修理を一挙に頼んでみたら…「ハイ、すぐできます」と心強い返事がソッコーで返ってきた。しかも…聞いてたまげるほど安い!http://padonavi.padotown.net/detail/pages/1109/00000905000.html↑ここのお店紹介に載ってる料金ほぼそのままで、薄型ロンジンのような特殊なものも、「預かり」ではなくすぐその場でやってくれた。ピンの交換もその場でチョイチョイ。あっという間に直してくれて、古くなってサビの入ったピンを見せてくれ、「こんな感じになっていたので抜けやすくなっていたんだと思います。ピンを1つ1つ押してみて、緩そうなのだけ新しいのと交換しました」と作業の説明もバッチリ。でもって、これまた「そんな値段でいいんですか?」というぐらい安い。工房には3人スタッフがいて、1人はお年のベテラン。あとは30代ぐらいの若手の職人が2人。ルーペを額にくっつけて(作業中は目に移動)、いかにもデキそうな感じ(笑)。ロンジンの薄型時計の電池交換には過去、毎回毎回そーとーなお金を払っていた。あれは何だったんだ。電池交換のあまりの安さと速さに驚いて、「大丈夫なんだろうか、そんなに安くやって」と返って心配してしまったのだが、ここはやっぱり、どちらかというともっと手の込んだマニアックな時計、つまり機械式時計のオーバーホールを請けていきたいんだと思う。店の紹介を見ても、地方発送の準備などしている。オーバーホール以外にないよね、これは。ちょうど連れ合いはブライトリングの機械式時計など持っている。そして、オーバーホール代にビビってあまり使っていない(笑)。オーバーホールの腕前はまだ拝見していないが、頼んでみて後悔することはなさそうだという気がしている。ブライトリングを頼む前に、調子の悪くなってきたレビュートーメンのクリケットのオーバーホールを頼んでみようか、と連れ合いが言っている。店に行ったとき、ちょうど彼が腕にはめていたのだが、「こういうのもできますか? 実はこのごろ…」と、調子の悪いところを説明したら、「あ、それは…」となぜ調子が悪くなっているのか、予想されるムーブメントの機能劣化について軽く説明してくれ、こちらが言う前から、「クリケットなら修理できますから」とモデル名をあっさり言い当てていた。小さな店の中はまさしく時計職人の工房そのもので、余計なものは何もおいていない。「お休みはいつですか?」と聞いたら、「え、あのぉ~」と口ごもって、「決めてないんです。今のところ適当」なんて、正直に言うところが、ゆる~い街・西荻の店らしくて笑ってしまった。西荻は、吉祥寺の一駅隣りだが、ディープでマニアックな店がある反面、とってもゆるい。お昼開店の店に正午に行ってもまだ開いてなかったりと、適当なところは、イタリアそこのけ。この時計修理工房も商売っ気があまりないのが心配だが、ガツガツしなくても、いいモノ・いいサービスを売ればやっていける(儲かってるかどうかは…どうかなぁ。あんまり儲けたがってる人もいない気がする)、つまり目の肥えた地元民が多いのがこのあたりのいいところ。こういう職人の店こそ長く生き残ってほしいもの。どんな時計でもすぐ電池交換してくれるだけでMizumizuとしてはかなりハッピー。心強いパートナーを見つけた気分だ。

2009.01.06

閲覧総数 5276

-

5

ソンテウの乗り方

チェンマイでの庶民の足「ソンテウ(乗り合いタクシー)」。行く前は、簡単に拾えるのか不安だったのだが、行ってみたら街中では流しのソンテウが頻繁に走っていて、見つけるのに困ることはなかった。「ソンテウというのは一定の範囲を往復してるので、目的地が遠い場合は、終点まで行って乗り換えるといい」と難しいこと書いてるブログもあったのだが、これは相当のチェンマイ通のやること。短期滞在の旅行者は、ソンテウがどこで折り返してくるのかなんてわからないし、そこから目的地方面に向かうソンテウをどうやって見つけるのかもわからない。それよりは、多少割高でも貸切をオファーしたほうがいい。ただ、「たとえ近距離でも、方向に注意」――この事前情報は役に立った。貸切で値段交渉する場合は別だが、進行方向と逆方面には、距離的に近くても行ってくれない。特に方向・方角にヨワイ婦女子の皆さんは、注意しましょうね。貸切したのは3回だが、ガソリンクーポン付きの店回りが安くすんだのは例外としても、500バーツで半日(郊外のエレファント・パークまで往復)のときも、400バーツで数時間のときも、運転手はホクホクで、彼らにとって貸切が悪い仕事でないことは明らかだった。しかし、そんなに得な仕事なのかな?たとえば、エレファントパークまでは、ゆっくり走ったとはいえ、小1時間かかった。途中多少寄り道して往復したので、ざっくり見て走行時間2時間。走ってるよりは待ってる時間のが長い。市内近距離で1人20バーツとして、500バーツということは25人乗せなければならない。あとは時間。走行時間は2時間だが、待ち時間も入れれば半日つぶれる。人数だけ考えたら、半日で25人というのは、そんなに無理な数字でもなさそうだ。だが、市内を走り回って半日で25人乗せるというは、案外大変なのかもしれない。信号の多い市内だとストップ&ゴーの繰り返しになり、燃費も悪くなる。タイというのは、ガソリンが実はそれほど安くない。日本よりわずかに安い程度だ。物価に比べてガソリン代は非常に高いと感じた。それなら、待ち時間が長くても、確実に500バーツになる半日貸切のほうが有り難い仕事なのかもしれない。こちらにとっても、帰りの「足」を心配しなくていい半日貸切を、たった1500円程度でやってもらえるのなら、何も文句はない。女性だけでチェンマイに行った日本人が、物凄く乱暴な運転をされて不愉快な思いをした・・・ という体験を書いているのを読んだが、今回Mizumizuは男連れだったせいか、そういう「女性を甘く見た嫌がらせ」的なことは皆無だった。女性だけの旅行はどうしても、そうした不快な目に遭う確率は高い。弱い者、弱そうに見える者は軽んじられる。それが世界というものだ。吹っかけもほとんどなかった。一番高かったのが、40バーツ(120円)で行く市内を80バーツと言われたこと。これだって「吹っかけ」というほどのことですらない。トゥクトゥクの「吹っかけ」も、「着いてみたら倍の値段を言われた」と書いてる人がいたので少し警戒していたのだが、まったくなかった。ターペー門からワロロット市場(距離的には非常に近い)まで、ヒマそうなトゥクトゥクのおじさんが声をかけてきたので、「40バーツなら乗る」と言ったら、ややしぶしぶながらOKした。そうそう、1度チェディ・ホテルで、旧市内まで「60バーツ」と言ってきたトゥクトゥクの青年がいた。「40バーツ」と言ったのだが、「50バーツ」と頑固なので、断った。すぐに流しのソンテウをつかまえて、40バーツで行ったことは言うまでもない。ワロロット市場で客待ちしているソンテウに声かけられて、「チェディ・ホテルまで」と言ったら、「60バーツ」と言われたこともある。当然「40バーツ」と交渉したが、シブるので、断って、流しのソンテウを拾って、もちろん40バーツで行った。こんなふうに、せいぜい言ってくるとしても20バーツ増し(60円)。断って流しのソンテウを見つければ、ちゃんと40バーツで行く。むしろ、客待ちして「60バーツ」と言ってくるソンテウは使わないほうがいい。「外国人は60バーツで行く」ということになれば、それが相場になって、だんだん高くなる。この便利なソンテウ、だがしかし、何度も書いたように、乗り心地は最低。それに結構危険でもある。まずは、入り口。後ろから、この荷台(笑)にヨイショっと乗り込むのだが、天井が低いので、最初に乗ったときは、まず間違いなく頭をぶつける。気をつけましょう。座席はこんな・・・レトロというのか、単にボロボロというのか・・・ ちなみに、もうちょっとマシなソンテウも多いです。個体差あり。運転席と荷台客席の間には、仕切りがあるので、基本的に運転手と話はできない。そして、この客席も、とってもアブナイ。座席と壁の間に三角形の金具が出ている。ここ、1度は必ずお尻をぶつけて、「イタッ」となる。勢いよく座って腰骨ぶつけたら、相当痛いこと間違いなし。気をつけましょう。旅行者は、ソンテウに乗る前に、運転手に行き先を告げて、運賃を確認するといい。現地の人は黙って乗り込んで、降りたい場所でボタンを押して運転手に意思表示をするみたい。便利で安心なソンテウがすっかり気に入って、メーター・タクシーは結局、空港からダラ・デヴィに行くときに1度使っただけ。本当にタクシーは走っていない。

2009.08.30

閲覧総数 2538

-

6

「こうやって浅田真央は負けることになっている」

<きのうから続く>グランプリ・ファイナルを見てください。なりふりかまわず判定基準を変えて必死こいて日本女子を「さげ」ようとしてるのに、結局ヨーロッパの選手(何カ国あるんだか、まったく)は1人しか入ってこなかった。判定の厳しさにみんなビビってしまってミスばかりするからだ。日本からは3人も出てる。キム選手のコーチがオーサーが、「日本の選手の点は高すぎるわよッ!」と叫べは、プロトコルを分析できない日本人以外の素人なら真に受けて、「そうなんだ。日本の女子って不正に高い点をもらってるから強いんだ」などという事実とまったく違うイメージが世界に定着してしまうかもしれない。回転不足判定されるとたいていの場合、「回りきっての転倒」より低い点になるなんて、素人は誰も想像していない。そして、それが他国の選手には跳べない「トリプルアクセル」「4回転サルコウ」「セカンドのトリプルループ」にとっていかに大きな壁となって立ちふさがるか、日本のメディアでさえ、まるで示し合わせたように黙っている。ようやく「回転不足判定があり…」ということは、日本の新聞も書くようになった。だが、それがまったく理屈のとおらないひどすぎる減点になることはなぜか誰も追及しない。それどころか、「浅田真央は3回転+3回転を過去の試合ではいずれも失敗」なんて書いている。確かに自爆やフリーでのコケもあったが、「どうみたってきれいに決めたように見えた」NHK杯やグランプリ・ファイナルのショートの3+3Loの3Loを回転不足判定で「2回転の失敗」にされていた、ということまでは書いていない。そして、冴えたるものが今回の全日本のフリー。浅田選手は「ダブルアクセルを2度も失敗し、3フリップにダブルループをつけて失敗する選手」にされてしまったから、ルッツもフリップも跳べない武田選手の技術点とどっこいどっこい。ね? 国際スケート連盟の黒い意思がわかりましたか? つまり、武田選手と同レベルの女子選手なら、ヨーロッパにもいるのだ。彼女たちは、マトモなルールでは浅田選手には絶対に勝てない。だが、難しい、苦手なジャンプを回避してミスなくまとめて(きれいに決めれば加点がつくから、リスクをおかして失敗する可能性のあるジャンプに挑戦する意味はないということ)、ジャッジが浅田選手のトリプルアクセルと3ループを計3つダウングレードしてくれれば、あ~ら、不思議。みんな浅田選手と同じ点が出る!まさにミラクル・ルールのダウングレード判定。特にセカンドの3ループをダウングレードされるのが、浅田選手にとっては致命的ともいえる痛手になるのだ。なぜか?単純に基礎点の問題。トリプルアクセル+ダブルトゥループは基礎点が9.5点。これがダウングレードされると基礎点4.8点。ここからGOEで減点されるから4点前後にしかならない。つまり一挙に5.5点もの点がなくなる。トリプルフリップ+トリプルループは基礎点が10.5点。難度から言えば3A+2Tのが難しいが、単純に3回転+3回転は6回転、3回転半+2回転は5回転半なので、その分点が低い。フリー後半にとぶ3F+3Loは、基礎点が10%増しになるので、5.5点(3フリップ)+5点(3ループ)=10.5点x1.1=11.55点もある。3ループが認定されさえすれば、この点が入るし、たいていの場合加点になる。ところが、3ループが回転不足となると、基礎点が5.5(3フリップ)+1.5(2ループ)=7点x1.1=7.7点に下げられ、そこからGOE減点(2回転ジャンプの「失敗」だから)がくる。今回全日本でGOEジャッジの減点は控えめだったから、浅田選手のフリーのこの連続ジャンプは結局6.5点という点になったが、国際大会のGOEジャッジはもっと辛辣だから、点はさらに下がる。単独の3フリップだって後半に1つ跳べば5.5x1.1=6.05点。ふつう決めればこれに加点がつくから、結局連続ジャンプを入れた意味がないということになる。GOEジャッジの減点のつけ方によっては、単独より悪い点になる。ここでもやはり、11.55点の基礎点に対して約5.5点なくなるということになる。3A+2Tと後半の3F+3Loの2つの連続ジャンプをダウングレード判定されるだけで、一挙に11点以上(以上、というのは、決めればたいてい加点がつくからだ)なくなっているということだ。単独の3Aまでダウングレードされるともっと失う点は多くなる。「3回転ジャンプで回転不足判定されるより、2回転ジャンプをきれいにきめたほうがいい」というのも、たとえば3F+2Loの基礎点が7.7点でも、3Loが回転不足と判定されるとここから減点になるのに対し、もともと2Loにしておいてきれいに決めれば、ここから(たいていの場合)加点されるからだ。その判定が、「肉眼ではきれいにおりているように見えても、スロー再生で見るとちょっとだけ足りない」ジャンプにジャンジャン下されているのだ。誰が考えたってクレイジーでしょ? この採点。スローで見ないとわからないような3回転ジャンプの回転不足まで、「2回転ジャンプの失敗」などと強引なことを言っているんだから。すでに書いたように、もともとはこれは男子の4回転を規制したくて入れた理論だ。男子は、どんどん大技に挑戦する選手が増え、4回転を跳ばないと勝てないような状況になり、それとともにトップ選手が次々悲劇的な怪我で選手生命を絶たれるという事態に陥った。ところが、このダウングレード判定、2季前から、むしろ女子の3回転ジャンプを「さげ」るために利用されるようになり。今季からは、いよいよ「安藤・浅田選手には勝たせない」という黒い意思が、これ以上ないくらい明確になった。安藤選手、浅田選手(そしてジュニアの世界トップになったアメリカのフラット選手)は、セカンドに3ループをつけられる世界で稀有な存在なのだ。2季前に安藤選手が世界女王になったのは、女子では最高難度で、安藤選手しか跳ぶことのできない3ルッツ+3ループをショートでもフリーでも決めたからだ。だが、安藤選手にせよ、浅田選手にせよ、セカンドの3ループというのは、常にちょっとだけ回転不足になる。そこに目をつけた誰かが、手を回したということだ。このルール基準運営の変更が狡猾なのは、オリンピックのプレシーズンである今季にいきなりものすごく厳しくしてきたということだ。これが最初から、それでなくても数年前からであれば、セカンドを3トゥループにかえて強化するなど、対策は十分取れた。だが、もうオリンピックは次のシーズン。いまからセカンドを3トゥループに変えて完成させるのは、非常に難しい。浅田選手はもともと昨シーズン3F+3Tをやっているから、できるかもしれない。だが、それは、彼女にとっての大きな武器を放棄して、わざわざキム選手には質の面の評価で負けるとわかってる技に落とすことを意味する。浅田選手がなんとしても、3F+3Loでこのクレイジーなルールを正面突破したい(つまり3ループを完璧にクリーンにおりること)のは、3F+3Loのほうが3F+3Tより基礎点が高いため、認定さえされれば、キム選手に対して優位に立てるからだ。安藤選手は浅田選手以上に難しい3ルッツ+3ループを武器にしてきた。これで12点以上の点を稼いできたのが、アメリカ大会ではダウングレードにGOE減点で6.5点。基礎点が下がることに加えて、加点と減点の幅もあるから、一挙に6点以上の点を失うのだ。一方のキム選手は、セカンドの3Tが足りなかったのに、認定されて(これも「ジャッジは4分の1回転以下の不足だから認定した」と言われればそれまでなのだ)、加点をもらい3F+3Tで10.7点。さすがに、グランプリ・ファイナルほどの大盤振る舞いの加点ではないが、1回しかないショートでの連続ジャンプで4.2点もの差をつけられてしまうのは非常に痛い、致命的に近い。セカンドに3ループを跳ぶトップ選手が安藤選手と浅田選手。セカンドに3トゥループを跳ぶ、あるいは用意してるトップ選手が、キム選手、コストナー選手、ロシェット選手。で、国際スケート連盟の会長と副会長ってどこの国の人よ?ココミテ↓http://www.isu.org/vsite/vcontent/page/custom/0,8510,4844-161657-178872-20148-73966-custom-item,00.htmlセカンドに3回転が入るか入らないかは点数に大きく影響する。ジャンプの基礎点は単純に足し算されるから、連続ジャンプの2回目に3回転が入れば、3回転ジャンプの数が増えるからだ。ね? どうしてセカンドの3トゥループはときどき回転不足気味でも認定されているか、わかるよね。たとえば、こんなふうに↓氷におりてからエッジが回ってるセカンドのトゥループでも。http://jp.youtube.com/watch?v=c2GuzcjWn5c&feature=related(これをアップした人はキム選手のファーストジャンプのフリップのエッジがアウトに入っているということを言いたいらしい。確かにそうも見えるけど、まあ、村主選手の全日本のルッツのインに入って踏み切ってるのよりははるかに曖昧)。3Tに関しては、お互いさまなのだ。3Tまで3Loのように容赦なくダウングレードしては、「あげ」たい選手まで下がってしまうというワケ。気分が悪くなるほど、あからさまな話だ。<続く>

2009.01.02

閲覧総数 958

-

7

手塚治虫作画の秘密――普通の漫画家とは違う「手首づかい」

「11日ひきのねこ」で有名な馬場のぼるは、朝日ジャーナル1989年臨時増刊4月20号『手塚治虫の世界』で、手塚さんは、どんなところでも原稿を描いた。列車の中でも、蒲団の中でも……。あれは人間わざではないです。と手塚治虫の超人技を追悼している。言わずもながだが、馬場のぼるだってめちゃくちゃ巧い人だ。ねこたちの描き分けなど、手塚治虫に勝るとも劣らない。だから、今でも馬場のぼるのねこキャラは人気だ。その馬場氏をして「人間わざではない」と言わしめる手塚治虫の作画の技量よ。しかも、蒲団の中でも描ける、つまり「寝そべって延々と描ける」というのは、後にも先にも手塚治虫だけではないだろうか。寝ながら描けたらラクだと思うかもしれない。でも、やってみたらすぐ分かる。寝ながらでは、逆にすぐ疲れてしまうし、そもそもうまく描けるものじゃない。「寝ながら手塚」のイラストは、それを目撃した漫画家によってあちこちで描かれている。こちらは馬場のぼる(前掲書より)。ふたりが親しく交流できた、おそらくは初期のころのイメージだろうと思う。ニコニコ顔で楽しそうに描いている手塚治虫。それを「へーーっ」という顔で見ている馬場氏本人。どこか牧歌的なほのぼのとした雰囲気が漂うのは、時代もあるだろうけれど、馬場のぼるのイラストならでは。これはコージィ城倉の『チェイサー』より。これは、福元一義著『手塚先生、締め切り過ぎてます!』中の著者本人によるカット。若き日の手塚治虫に編集者として出逢い、その後一時漫画家として売れるも、最終的には手塚プロに入社し、チーフアシスタントとして長く手塚漫画を支えた人物なので、締め切りに追われながらシャカリキになって描いている手塚治虫の姿は、さすがに臨場感がある。ちなみに右下で待っているのが、「手塚番」と呼ばれる編集者たち。福元一義氏は、基本的に「描く」側の人間なので、『手塚先生、締め切り過ぎてます!』も、描き手としてのアプローチで手塚治虫の実像に迫っており、非常に読んでいて面白い。中でも「スピードの秘密」として書かれたエピソードは、手塚治虫の作画手法がいかにユニークなものだったかを明かしている。手塚治虫が生涯でもっとも多忙をきわめた昭和49年~51年のある日、アシスタントの福元一義に先生が話しかけてくる。「福元氏はペンだこの痛いことがあるかね?」「あります。とくに、締め切りに遅れて徹夜した時など、疼くように痛みました」「僕も、ここのところ疼くように痛くてかなわないんだ。ホラ、こんなに堅くなっている。触ってごらん」と右手を差し出すので、人差し指と中指のグリップ(握り)のあたりを触ってみましたが、それらしい部分がありません。そうすると先生は不思議そうな顔で、「君、どこを触ってるの? ここだよ、ここ」と手裏剣をかざすような仕草をしました。唖然としながら見つめると、なるほど小指から手首にかけての部分が少し赤紫色になっており、触ると堅くごわごわして、デニムのような肌触りでした。ふつうペンだこといったら、少々の個人差はあっても人差し指か中指のどちらかにできるものですが、先生の場合は違っていたのです。(福元一義著前掲書より抜粋)ここで面白いのは、手塚治虫は普通の人は、「ペンだこ」と言ったら、人差し指か中指にできるものだと思う――ということを知らなかったことだ。そして、この多作の漫画家のペンだこは、「小指から手首にかけての部分」にあったということ。この独特のペン使いを見抜いた漫画家がもう一人いる。『鉄腕アトム』の人気エピソード「地上最大のロボット」をリメイクした、天才・浦沢直樹だ。ごくごく最近だが、『手塚治虫 創作の秘密(1986年初放送のNHK特集)』で原稿を描く手塚治虫の映像を見て、浦沢直樹は、「小指が浮いてるね」「手首を中心にして描いているみたい」と指摘していた。こんな描き方は普通できない、というような話になり、その場に同席していた堀田あきおが、「浦沢さんならできるかも。僕はできない」と言っていた。福元一義は、さすがに元漫画家のチーフアシスタントだけあって、(手塚)先生は、手首を支点に、手先全体を使って大胆にサッと描かれるのに引き換え、私たちの場合はグリップを中心に小さなペン運びで描くので、その違いがペンだこのできる場所の違いになったのだと思います。(前掲書)と端的に説明している。『手塚治虫 創作の秘密』では、残念ながらペン入れ時の手塚治虫の手元はあまり鮮明には映っていない。だが、手塚治虫の筆致の大胆さと繊細なディテールと比べ合わせると、Mizumizuは氏の描き方が中国の伝統的な墨絵(日本で言う水墨画の本家)に似ていると思うことがある。中国の伝統的な墨絵(Chinese ink painting)の描き方は、日本の今の水墨画の描き方とは似ているようで異なる。さまざまな技法があり、一概には言えないのだが、以下の描き方は、手塚作画に非常に似ている気がする。https://www.youtube.com/watch?v=UAmZ3Hb0aQM中国人のChinese ink paintingのプロが、壁に張った紙に墨絵を描いて見せる動画もYou TUBEにはたくさんあがっているが、手塚治虫もよく講演などで、観客に見えるように大きな模造紙を床に垂直におろして、そこに即興でキャラクターの絵を描いて見せていた。こうした手塚ショーは観客の驚きを誘い、いつも場は大いに盛り上がったそうだが、みなもと太郎氏によれば、こういうことができる漫画家は1960年以降は、ほとんどいなくなったようだ。そのエピソードが載っているのが、以下の『謎のマンガ家 酒井七馬伝』だ。酒井七馬は手塚治虫を一躍有名にした『新宝島』の共作者であり、手塚本人はそうとは思っていなかったようだが、ある意味、手塚治虫の師匠と言ってもいい存在だ。【中古】 謎のマンガ家・酒井七馬伝 「新宝島」伝説の光と影 / 中野 晴行 / 筑摩書房 [単行本]【メール便送料無料】【あす楽対応】酒井七馬(1905年~1969年)が活動していた時代には、漫画家なら似顔絵ぐらい描けて当たり前で、よく漫画家がイベントに登壇し、大きな模造紙に即興で似顔絵を描いたりするショーは人気。実は若き日の手塚治虫も酒井七馬とこういうイベントに参加していたのだという。ところが、酒井七馬の晩年、たまたまこうしたイベントに参加したみなもと太郎は、酒井氏の司会で、呼ばれた漫画家が大きな模造紙に即興で漫画を描くように言われても、まるで原稿のひとコマを描くように、チマチマとした絵しか描けない姿を見て、酒井氏が当惑する様子を目撃している。「似顔絵を描いて」と酒井氏に促されても「描けませ~ん」と言われたそうで、当然、場は盛り上がらない。『謎のマンガ家 酒井七馬伝』の著者である中野氏は、みなもと太郎から聞いた、この「盛り上がらなかったイベント」の終焉が、酒井七馬が「自分の時代が本当に終わった」ことを実感した瞬間であろうと、大いなる寂寥を込めて書いている。酒井氏は、若い漫画家に筆で描く練習をするようにとアドバイスをしていたという話だが、そんなことをする漫画家は彼の晩年にはいなかったのだろう。ちなみに、漫画を描き始めたころの手塚治虫は墨を自分ですっていた。使っているペンはガラスペンだったという。ガラスペンの形は筆の穂先に似ていて、滑りは軽く描き具合は良好だが、1回分の浸けるイングの量が少ないので、しょっちゅう浸けていなければならず、時間のロスが大きいので、手塚治虫が東京に出て連載を持ってからはお役御免となったという(福元一義、前掲書より要約)。手塚治虫の登場で、ストーリー漫画は隆盛を極めていき、さらに発表する雑誌も月刊誌から週刊誌へとスピードが速まっていく。その経過の中で、「漫画家」という者に求められる技量が変わっていったということだ。実際、石ノ森章太郎は、自分を「漫画家」ではなく「萬画家」と称している。伝統的な呼称との決別は、自分の描く世界は「漫」ではなく「萬」だという自負もある。手塚以前・手塚後で変わったものはあまりに多いが、マンガ家に求められるものが変わるにつれ、消えていった描き手の素質もあったということだ。消えていく技量を高いレベルで維持していたのが手塚治虫本人だった、革新者でありながら実は伝統の継承者であったというのも、あまり指摘されることはないが、まぎれもない事実だろう。手塚先生、締め切り過ぎてます! (集英社新書) [ 福元一義 ]

2024.02.02

閲覧総数 1708

-

8

割れたリモージュ焼きも直す、六屋の腕前

<きのうから続く>テレビで紹介されていた職人。それはおあつらえむきに、陶磁器の割れやヒビの修理を専門にしている人だった。もともとは骨董商で、独学で陶磁器の修理を学んだという。最初は同業者からの依頼がほとんどだったのが、だんだんと一般の人からの注文も増えたのだとか。「六屋」という工房を文京区にかまえているらしい。「案外、愛着があるから直してまた使いたいという方が多いんですよ」職人の言葉は、Mizumizuの思いそのままだった。「金継ぎ・銀継ぎ」という手法を使うとかで、テレビで説明されていたのだが、「???」とにかく、非常に細かく、凝った作業をやるらしい。さっそく、行って相談することにした。もともと文京区千駄木が本籍地のMizumizu。六屋工房のある小石川のあたりは、なんとなく懐かしい場所だ。クルマが轟々と通る春日通りのビルの1階。道すがら窓ガラス越しに覗いても、古っぽいものが雑然と並んでいて、何をやっているのかよくわからないような店だ。入っていくと、目指す職人さんは、部屋をパーティションで区切り、わざわざ「隅っこ」のほうに応接セットと作業用の机を置いて、そこに座っていた。入り口に近い空間は・・・外から見たとおり、古っぽいものが雑然と並んでいて、ただ単に無駄なスペースになっている・・・ような気がした。しかも、無駄にしてる空間のが広い・・・変わり者の雰囲気ムンムン・・・(苦笑)。隅っこに置かれた応接セットに、うながされて座り、パキーンと見事に2つに割ってしまったリモージュのソーサーを見せた。「直せますかね?」「う~ん」唸りながらひっくり返して見ている。「模様はあまりないんですね。ほとんど白か」「そうですね。ですから、継ぐだけでいいんですけど」「どのくらいまで元通りになるか、わからないけど・・・」「まあそのへんは・・・もちろん新品みたいになるとは思ってませんから」「これだと、昔ながらのやり方ではなくて、化学的な接着剤を使ったほうがよさそうですね」は? 化学的な接着剤? もしかしてそこらのセメンダインの類ですかね? 金継ぎナンタラとかは、関係ないわけで?「実際にかかる時間は、もちろん、すぐなんだけど・・・少しイメージトレーニングしてからやりたいから」は? い、イメージトレーニング? 「しばらく預からせてもらっていいですかね?」「どうぞどうぞ、いつでも気分が乗ったときで(←これは大事だ)。できたらご連絡いただければ。別に急ぎませんから(←職人はせかせてはいけない)」そんな話のついでに、「どこからいらしたんですか?」と聞かれたので、杉並だと答えると、「ぼくも杉並にいたことあるんですよ」とのこと。ちょうどそのころMizumizuは家(新築・中古を含めて)or土地orマンションを探していて、馴染みのある文京区も当たっていたのだが、不動産は杉並よりやはり一段値段が高かった。そう言うと、驚いたように、「へええ? そうですか? 文京区のが高いんだ」などと言う。「・・・」文京区はいわゆる「山手線の内側」で、江戸時代から将軍のお膝元。武家屋敷跡地が高級住宅街になっている。それに比べれば杉並なんて、もともとは別荘地として不動産開発が始まった。不動産価格がどっちが高いか、普通の感覚でもわかりそうなものだし、ましてや両方に住んだことがあるというのに、気づいてないって・・・商いにはむいておへんな(←どこの言葉?)。職人になってよかった。ぬぼ~っとした風体もやっぱり、ホントに骨董を商ってたんどすか?間違いなく地味な職人作業が向いている人だ。だいたいの見積を聞いて、もちろん十分に良心的な言い値だったので、そのまま預けてきた。1週間もたたずに、「できましたので」の電話があり、取りに出向くと、「化学的接着剤」で「イメージトレーニング」して、仕上げたらしい修理は思った以上に見事にできていた。接着剤が漏れているわけでもなく、ぐるりの模様がズレてるわけでもない。遠目には割れ目さえわからない。「おお~!」と、感嘆符のあとに、さらに丁寧にお礼を言おうとしたのだが、なんだか照れたようにすぐ向こうを向いてしまって、「よろしいですか?」の言葉もない。最初の日はわりに饒舌だったのに、どうしちゃったんだろう。社交的なのか内気なのか、よくわからない人だったが、仕事にも値段にも満足して店を出た。それをちゃんと口で伝えられなかったのが残念だったのだが、向こうを向いてる人に、しつこく話し続けるのも変だしね。これが現在のソーサーの割れ目。かなり拡大して撮って、やっと手前から向こうに一直線に縦に走っている割れ目が写った。肉眼だと、よっぽど目を近づけてみて、「ヒビかな?」と思う程度。ヒビどころか、真っ二つだったのですよ。使っている間にコーヒーの液が入り込んで、割れ目が目立つようにならないかな・・・と懸念していたのだが、案外大丈夫。裏は多少カケが目立つ。なんだか、それこそ骨董品みたい(笑)。割れてしまったものは割れてしまったものだが、あえて自分の足で直しにいったことで愛着は深まった。別に売るわけではない、使い倒すつもりで買ったモノなので、それで十分だと思う。こちらはお揃いのデザートプレート。金彩がやはり、少し剥げてきている。これは割らないように気をつけよっと。

2010.01.05

閲覧総数 1081

-

9

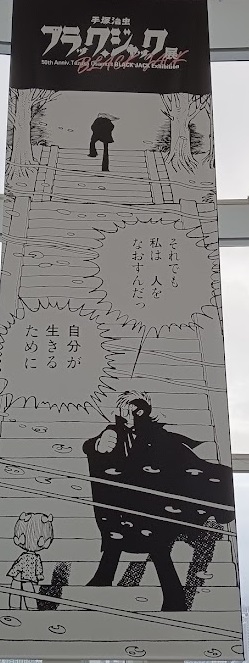

「あの時」、Dr. キリコは泣いていた?

不朽の名作、『ブラック・ジャック』(手塚治虫)。その中でも屈指の名台詞が、これだ。この写真は六本木で開催された『ブラック・ジャック展』で撮ったもの。展示スペースに入ると、まず目に入ってくる正面の窓に、これがどーんと飾られていた。2024年6月30日に放送されたスペシャルドラマ『ブラック・ジャック』でも、ラストにこのセリフの一部を持ってきていた。原作では、このラストシーンの直前に、Dr. キリコが哄笑するコマがある。それを受けて、ブラック・ジャックが「それでも私は人を治すんだ。自分が生きるために」と叫ぶのだ。最初にこのシーンを見たときは、まるっきり映画のワンシーンのようなドラマチックな構図とインパクトのあるセリフに「へへぇええ」とひれ伏したい気持ちになった。「自分が生きるために」――実に、うまい、うますぎる。ブラック・ジャックの叫びが聞こえないかのように去っていくキリコだが、最近になって、気づいたことがある。キリコの哄笑は、「ヒャーッハハハハ ワァハハハハァ」。生きものは死ぬときには死ぬ。お前のやったことは無駄になったな――表面上はそんな勝利宣言にも思えるが、よくよく目を凝らしてみると、この笑い方、実にわざとらしい。無理に笑っているようにも見える。そして、「ハァ」と笑い終わったあとは、キリコは無言になる。ラストシーンでは、キリコの笑い声はなく、吹きすさぶ風の中にブラック・ジャックの叫びだけがある。去っていくキリコの姿は、見ようによっては、うなだれているようにも見える。実は、キリコはこの時、泣いていたのではないか? 最近、Mizumizuはそんなふうに解釈している。キリコが登場する他の物語を読んでみると、キリコは実は「患者が助かるなら、それにこしたことはない」と思っている、まっとうな医師なのだ。ブラック・ジャックの「奇跡の腕」で、助かったはずの命。それが、突発的な交通事故で失われるという不条理。戦場での地獄を体験したキリコは、まともな神経では受け入れられないような悲劇や悲惨な死をいやというほど見てきたはずだ。例えば…なのだが、助かったと思ったとたんに、突発的な攻撃で死んでしまった兵士もいただろう。キリコは不合理に奪われる命を悼む悲しい気持ちを、下品とも思えるような笑いの中に隠して去っていったのではないか。こんなふうに読者が物語に参加できる、したくなる。それが、手塚治虫作品のもつ醍醐味だと思うのだ。ドラマ『ブラック・ジャック』を見逃した方は、TVerであと少しの間、見ることができるので、どうぞ・https://tver.jp/episodes/epthznpv1fブラック・ジャック ミッシング・ピーシズ [ 手塚 治虫 ]

2024.07.03

閲覧総数 1276

-

10

宝塚ホテルのショップに、『ベルサイユのばら』カレーがあった!

ベルサイユのばら カレー 3種セット 景品 セット 目録 パネル イベント 新年会 忘年会 結婚式 二次会 宴会 福引 抽選会 ゴルフコンペ ビンゴ大会 グルメ景品 景品ゲッチュ!宝塚と言えば、『ベルサイユのばら』。『ベルサイユのばら』カレーなるものができたという話はネットでゲットしていたのだが、あまり売っているところがない。が、宝塚ホテルにはありました。それも一番無難なバターチキンカレー。『ベルサイユのばら』に影響を受けた(多分、宝塚歌劇ではなく漫画のほうだろうと思っているが)と言っていた大学時代の友人がいたので、彼女へのお土産と自分用に1つずつ購入。手塚治虫記念館は年末は残念ながら営業していなかった(年始は元旦からやるよう)ので、宝塚ホテルのショップにあった唯一の手塚治虫土産、キャラクタークッキーも買いました。それに、宝塚劇場をかたどった付箋。『ベルサイユのばら』カレーはまだ食べていないのだが、以前、新大阪駅の改札の外にあるパントリーという店でアトムカレーが売っていて買ったことがある。もちろん、宝塚の手塚治虫記念館でも買える。で、レトルトカレーなんて全然期待してなかったのだが、このアトムカレーが案外イケたのだ。今回は残念ながら買えなかった。イケたと思っても二度目に食べると、「そうでもないな」と感じたりすることも多々あるので、もう一度ぜひ買って、最初の印象が二度目も通用するかどうか確かめたいのだ。次回は絶対買うぞ。手塚治虫キャラクタークッキーは食べました。一番好きなキャラクターはレオで、次はユニコなのだが、それぞれ1枚ずつしか入っておらず、ややガッカリ。1枚になるか2枚になるかは、ランダムに決まるから選べないと注意書きがショップにあった。まったく普通のクッキー。個人的には好きなタイプのクッキーだが、といって美味しすぎて食べすぎることもないのが逆にありがたいかも(笑)。最近やたらと増殖してる、変に凝ったご当地土産よりよっぽど良い。案外リピートするかも。

2025.01.02

閲覧総数 353

-

11

スケート関係者がジャッジの採点行動を説明しようとすればするほど、「絶対評価」のタテマエは崩れる

演技・構成点が、他の選手に比べて妥当かどうかという問題なら、たとえばコストナー選手への評価はどうだろう? 驚くぐらい伸びるスケート技術を披露し(滑る技術で言ったら、女子ではコストナーが世界一ではないだろうか)、独創的で、キム選手以上に成熟したエレガントな演技で観客を魅了した銅メダリストの演技・構成点は73.77点。世界中のファンや有名スケーターがこぞって絶賛した浅田選手は69.68点だ。浅田選手は失敗したリプニツカヤ選手の70.06点より0.38点低く、ほぼ同じ仕分けになった…もとい、ほぼ同じ点しか出なかったのだ。15歳の少女と、ですよ?それは「滑走順」のせいだとスケート関係者は言う。日本スケート連盟名誉レフリーの杉田秀男氏は、「正直にいって得点はもう少し伸びてもおかしくない。演技順が早かったことで、演技構成点が抑えられたのだろう」と当たり前のように書いているし、佐野稔氏は、次のように述べている。http://no-border.asia/archives/19414●低く抑えられた得点は、滑走順の影響かそれほど見事だったのに、フリーの得点だけを較べても、浅田はアデリナ・ソトニコワ(ロシア)とキム・ヨナ(韓国)に及びませんでした。正直なところ、演技構成点については、もっと高くて良かったのではないかと、私も感じています。それでも、浅田の得点が低くなった理由のひとつには、滑走順の影響があったように思います。彼女は第2グループの最終滑走でした。それまでに滑った11人の選手とは、明らかに演技のレベルが違っていました。ですが、採点する側の心理を考えたとき、すでに滑走を終えた11人との比較で、ひとりだけあまりに飛び抜けた点数はつけにくい…といった気持ちが、点数を抑える方向に働いたのではないでしょうか。<引用終わり>滑走順がどうのとういう説明は、現実にはそういうことはあるかもしれないし、そういうこともあるのだと現場のスケート関係者が思っているだけのこと。そのこと自体を間違っているとか正しいとか言うつもりはないが、絶対評価という原則から見れば、「滑走順で抑えられた」という説明には正当性はない。むしろ、そういうことはあってはならないハズだ。佐野氏の結論は、結局はこうなる。もし仮に、最終滑走グループのなかに入って、浅田があのフリーの演技をしていたら、違う得点になっていたのかもしれません。そうした「不確定な要素」が結果を左右することは、人間が採点する競技である以上、ある程度仕方のないことです。もちろん、はたして最終滑走グループだったときに、浅田があの演技をできていたのか。それは誰にも分からない話です。また、その滑走順にしても、SPでの浅田の失敗に拠るものです。案外浅田本人は、周りが感じているほど順位や得点に対して思うところはなく、自分が集大成と決めた舞台で、納得のいくスケーティングができた達成感のほうが大きいのかもしれません。確かに、金メダルが目の前にぶら下がった状態で、浅田選手にあの演技ができたかどうかは、わからない。だから「滑走順が違っていたらば、もっと点が出ていただろう」というのは、無意味な仮定法で、ただ、「演技・構成点がメダリストに比べてかなり低かった」という、得点を見て一般人が(当然)疑問に思うであろうことを後付で説明するために言っているにすぎない。「あの演技でフリー3位なの?」というのは、しごくもっともな疑問だと、Mizumizuも思う。絶対評価を謳うシステムなのに、自国選手に理不尽な点が出ても、このように「仕方がない」と言って済ませているのが日本のスケート関係者だ。あげくに、選手は採点に思うところはないなどと決めつけて、はい終わり。選手本人が言えるわけないでしょう!キム・ヨナ選手のセリフではないが、選手が採点に納得いかなかったら、どうしろと?佐野氏は回転不足判定には「運」「不運」があるという。NHK杯の織田選手への判定について。http://no-border.asia/archives/16451織田の4回転トゥループと、成功と判定された高橋の4回転トゥループを比較しても、回転そのものに大きな違いがあったようには思えません。ですけど、ふたりがジャンプしたリンク内の地点は、まったく別のところでした。もしかすると、判定に使用するカメラの位置からだと、織田のジャンプが回転不足に見えたとしても仕方ないような角度だったのかもしれません。あくまで私の推測ではありますが、こうなってくると「運」「不運」の範疇になってしまいます。ですが、それもまたスポーツを構成する要素の一部だと言うしかありません。あっちから見ると回転不足に見え、こっちから見ると回転が足りていたように見える…そんな不確かな条件で、一方向から見たカメラのみで判定するのは無理があるのではないだろうか? それならば少なくとも判定に使うカメラ数を増やすなど、判定の信頼性を高める努力をすべきなのに、そういった提言はスケート関係者からついぞ聞かれることはない。これが他のスポーツだったらどうだろう? 判定は覆らないとしても、あとからさまざまな角度から見て審判の判定を検証するということは普通になされている。そうやってより精度の高い判定を目指し、審判に対する信頼を高める努力をする、それが正しいあり方ではないのだろうか? 現行のルールで非常に大きな減点となる回転不足判定について、自国の選手が不利益をこうむっているのに、「運が悪かった。これもスポーツ」で片づけていいのだろうか?セルジオ越後のような人から見れば、まさにこれが「臭いものに蓋」になるのだろう。以下、「日本人はなぜフィギュアの採点を議論しないのか」というコラムからの抜粋http://news.livedoor.com/article/detail/8567677/ブラジル滞在中に感じたことの一つに、日本とのスポーツ番組のテイストの違いがある。例えば国内リーグの試合後に放送される討論番組では、1時間たっぷり、延々と激論が交わされる。番組時間が突然延長されることもザラ。きわどいオフサイド判定があろうものなら、そのシーンを何度も何度もリプレーしながら、ああでもないこうでもないと騒ぐ。批判的な時は、辛口なんていうレベルを超えているよ。とにかく本音なんだね。翻って日本は、ハイライト番組と応援番組が主で、コメントは本音よりも建前だ。采配ミスや判定ミスがあったことは、思っていても口に出さない。Jリーグや日本代表のニュースで、きわどいオフサイドシーンに触れられることがあるだろうか。臭いものに蓋、触らぬ神に祟りなし、という言葉がある国民性からか、どうもそういう話題は奥に押し込めてしまうよね。議論をして相手に意見を言うと、その相手のことを嫌いなのかと思われてしまう。これじゃあ議論にならないよね。もう一つ、日本のスポーツ報道は、そのスポーツそのものよりも周辺のドラマ性ばかりに注目する。延々とサイドストーリーが語られる箱根駅伝もそう。浅田真央の快演で感動を呼んだソチ五輪のフィギュアスケートにしても、プレー分析やライバルとの採点の付き方の比較といった、競技そのものについての言及はほとんどなく、とにかく感動ストーリーだけが拡散される。なぜもっと議論しないのか。

2014.02.27

閲覧総数 3995

-

12

五輪女王はソトニコワに間違いないこれだけの理由

ソチ五輪終了。フィギュアスケートの記事でまっさきに書きたかったのが、浅田真央選手のフリーの「圧巻」を通り越した演技だ。長くフィギュアスケートを見ているMizumizuだが、彼女のラフマニノフは間違いなく史上最高だった。そのラフマニノフのピアノ協奏曲第2番を使い、ゲルギエフからスミ・ジョー(スミ・ジョーは、だ~い好きなのだ)まで、驚嘆すべき芸術家のオンパレードだったソチ閉会式を存分に堪能したあと、浅田選手のフリープログラムについて個人的な感想を書こうしていたのだが、女子の結果に対して思いもかけない(Mizumizuにとって、だが)騒ぎが持ち上がり、なかなか沈静化しない。そこでまずは、これについて検証を試みようと思う。女子フリー終了後に巻き起こったロシアのソトニコワ選手の得点に対する批判。一般人からメディア、有名フィギュアスケーターまで、さまざまな意見が飛び交っている。日本の専門家は総じて冷静で、キム選手の敗因を、「3回転ループがなく、ソトニコワ選手がコンビネーションジャンプのセカンドに3回転を2つ付けたのに対し、キム選手は1つだった」からだと分析している。たとえば、こちらの田村氏のコラム。http://www.jsports.co.jp/skate/yamato/1314/post-134/勝敗を分けた理由の1つが、コンビネーションジャンプの後ろのジャンプの3回転にあるのではと考えています。ソトニコワ選手は、3ルッツ+3トウループ、2アクセル+3トウループを跳んできたのに対し、ユナ・キム選手は、3ルッツ+3トウループ、コストナー選手は、2アクセル+3トウループ、ともに1本ずつでした。また、ユナ・キム選手は3ループが入っておらず、上位の3人の中では、唯一3回転ジャンプが4種類になっていました。これが代表的な意見で、まさに勝因・敗因はこれに尽きると思う。ソトニコワ選手はジャンプの質も非常によかった。しっかり飛び上がってから回転し、きっちり回ってから下りる、流れのあるジャンプがほとんど。NHKのアナウンサーでさえ、「滞空時間が長いというか…」と感想を述べていた。その感想は、ジャンプの質が高いからこそだ。ジャンプの入り方や着氷したあとのポーズなども工夫されていた。トリプルフリップを下りたあとの、「加点をお出し!」ポーズには笑いますよ。あれ、彼女、五輪用に変えましたね。ユーロやロシアナショナルのときとは着氷後のポーズを変えてます。3回転+3回転の大きさはキム選手に負けているかもしれないが、それはプロトコルを見れば、たしかにキム選手のほうが加点が多くついている。単独ジャンプだけなら、ソトニコワ選手のほうが質が高く、出来栄え点がつくよう工夫されていた。それもきちんと正確にプロトコルに反映されている。キム選手の最後のダブルアクセルなど、まったく凡庸だ。あれで加点「2」をゾロゾロつけているのを見ると、演技審判はとてもキム選手に好意的だったと思うが。ソトニコワ選手の3連続の最後が乱れたことを、ことさら取り上げる人もいるが、それはきちんと減点されている。「0」をつけた演技審判はいない。最後の2ループは八木沼氏が自信をもって指摘したようにきちんと回っているから、当然アンダーローテーション(<)判定はなし。http://www.isuresults.com/results/owg2014/owg14_Ladies_FS_Scores.pdfなにか「疑惑」がありますか?1つジャンプの着氷にミスがあったから、たとえば演技・構成点をもっと下げるのが妥当だとでも言うのだろうか? それならば、これまで転倒しても優勝してきた選手はどうなるのだろう? さんざん「転倒王者」を作り出してきたのが現行の採点システムだ。それを急に五輪のときだけおかしいと騒ぐほうがどうかしている。ミスがあったのにソトニコワ選手が金メダルを獲ったことと、ジャッジの中にロシア・スケート連盟幹部の妻がいたとか、過去に問題を起こした人物がいたとかといった話と結び付けて、さも不正があったかのように報道している北米メディアがあったが、もはやこうなると、そのほうがロシアを貶めようとする陰謀だろう。Mizumizuは決して今の採点が公平だとは思っていないが、五輪のときだけトンチンカンな主観論や憶測で騒いでも後の祭りなのだ。ストイコがいみじくも言ったようだが、「ロシアは勝つための準備をがっちりしてきた」のだ。おそらくは数年かけて(これについては後日あらためて書くつもりでいる)。話を戻してさらに言えば、スピンのレベルもステップのレベルもソトニコワ選手のほうが高い。スピンもステップもソトニコワ選手は全部レベル4だ。キム選手はステップがレベル3、スピンもレイバックがレベル3。ジャンプは3ループを入れず、セカンドの3回転も1度だけ、スピンとステップでもレベルの取りこぼしがある選手と、与えられた課題に対してすべてレベル4で答え、ジャンプ構成も難度が高く、かつ1つ1つのジャンプの質も高い選手。五輪女王にふさわしいのは、どちらだろう?もちろん、ジャンプ構成はあくまで「技術点におけるジャンプの基礎点」の話。今回、採点批判をしている人たちが特に問題視しているのは、ソトニコワ選手に与えられた「演技・構成点(5コンポーネンツ)」が高すぎたのではないかということだ。この非難の根拠を大きく2つに分けて挙げれば以下のようになる。1) キム選手(銀メダル)とソトニコワ選手(金メダル)の演技・構成点に差がつかなかったのがおかしい。2) ソトニコワ選手の演技・構成点が急に上がったのはおかしい。なるほど。では、まずは(1)を考えてみよう。<以下、後日>

2014.02.25

閲覧総数 9314

-

13

キム・ヨナ選手の得点がダントツになるワケ

去年あたりから、フィギュア・スケートファンは思ったはずだ。「なぜキム・ヨナ選手の点って、こんなに高いの?」今シーズンの初戦、グランプリシリーズのアメリカ大会。女子シングルはキム・ヨナ選手の圧勝。2位を20点以上ぶっちぎるトータル193.45の高得点。キム・ヨナ選手の優勝という結果に疑問の余地はないものの、なんだってこんなに差がつくのかわからない、という一般ファンも多いだろう。昨シーズンから顕在化した、意味不明にも見える極端な点差。拙ブログでは昨年さんざん書いて、常連さんなら承知しているだろうが、新しく読む読者の方のためにもう一度書いておこうと思う。昨シーズンから「ジャンプの回転不足」と「フリップあるいはルッツにおける踏切エッジの間違い」の判定が厳密化された。これに苦しめられたのが、日本勢とアメリカ勢。不正エッジ問題は日本とアメリカの有力選手のほとんどが抱える問題だった。ただ1人、この不正エッジ問題を気にしなくていいトップ選手がいた――それがキム・ヨナなのだ。フリップなのにルッツの側のエッジで踏み切る(安藤選手、中野選手、マイズナー選手)、あるいはルッツなのにフリップの側のエッジで踏み切る(浅田選手)、これらのクセは従来から女子選手には多かったのだが、最後の最後にエッジがかわったとしても、肉眼ではほとんど見えない。ただそういうクセをもっている選手のことは審判はわかっていた。この不正エッジでの減点を厳密にすると昨シーズンが始まる前に通達されたのだ。安藤選手は昨シーズン前に、不正エッジを徹底的に矯正した。その結果フリップがルッツ気味になることはなくなったが、他のジャンプ(特にルッツ)の調子を崩した。中野選手はもともと「いつも」不正エッジになるわけではなかったのだが、シーズンインしてみると、減点されたりされなかったりで、気になったのか、ときおり3回転のフリップやルッツが2回転になる失敗が増えた。一番深刻だったのは、浅田選手。無理に矯正しなかったことで、安藤選手のように他のジャンプまで不調に陥ることはなかったが、そのかわりルッツは毎回必ず厳しく減点され、点数が稼げなくなった(詳しくは3/22のエントリーその他を参照)。キム・ヨナ選手はルッツをきっちり外側のエッジにのって踏み切りることができるため、決めればほとんど加点がつき、基礎点を大きく上回る点を稼ぐことができた。キム選手の場合、フリップは若干アヤシイ。きっちり内側のエッジにのって踏み切っていないことは明らかで、エッジが外側に入りかけたところで踏み切るようなジャンプだ。つまり、はっきり外側(不正側)にのっているともいえないが、といってフリップの条件である、内側のエッジで踏み切っているともいえないのだ。今回のアメリカ大会でスロー再生で連続ジャンプがでたが、この傾向は変わっていない。同じことは安藤選手にもいえる。矯正して外側にのることはなくなったが、キム選手と同じくフラットな踏み切りなのだ。だが、とりあえず、間違った側にのって踏み切っていなければ減点の対象にはならない。去年キム選手が他の選手より心理的に優位だったのは、不正エッジ問題を抱えていなかったからだ。今回のアメリカ大会では去年まで問題のあった選手は矯正してきたので、この部分の差はなくなったといえる。だが、そのためにさいた時間は多かったはずで、もともと不正エッジのなかったキム選手は、他の選手よりずっと余裕をもってジャンプの練習ができただろう。問題は浅田選手で、本当に矯正ができたかどうかは試合を――それもスロー再生で――見てみないと今の段階ではわからない。もう1つ、去年から厳密化され、ほとんど「見つけるのに血道をあげている」と言ってもいいのが、ジャンプの回転不足。大変に奇妙なことに、3回転ジャンプを45度以上回転不足で降りてきた場合、それは2回点ジャンプの失敗と見なすというのが今のルールなのだ。そして、その回転不足判定が去年から厳密化された。これが、極端な点差がでるようになった諸悪の根源だ。なぜ、こんなルールにしたかといえば、「大技を抑制する」という意味合いがあった。難しいジャンプに挑戦する選手が増えると、怪我の危険性も増え、選手生命を縮める。難しいジャンプを跳ばなくても勝てる――つまり、ジャンプ大会にしない――ようにすることが目的だった。ところが、トリプルアクセルや4回転のような、非常に難しいジャンプの基礎点があまり高くなかったため、GOEで加点されたルッツのほうがアクセルより点が高くなるなどという本末転倒なことが起こってしまった。この矛盾を見過ごせなくなったため、今シーズンからトリプルアクセルと4回転の基礎点が引きあげられた。これで男子は4回転を跳ばなければ世界一になる確率が低くなってしまい、事実上ジャンプ大会に逆戻りすることは間違いなくなってしまった。女子の場合は4回転をもつ選手はいない(安藤選手は試合でもう何年も決めていない)し、トリプルアクセルをもつ選手もほんの数人なので、基礎点があがったことでジャンプ大会になるということはない。ただ、女子選手に多い、「若干回転不足のジャンプ」に対する減点が苛烈なため、見た目の印象以上に極端な点差が出る試合が増えたのだ。回転不足かどうかは、着氷時のエッジの位置で見る。肉眼でも「あ、回転足りてないかな」とわかる場合もある。降りてから「グルッと回ってしまっている」ようなジャンプが回転不足なのだ。きちっと回って降りてくるとエッジが氷についてから回転するようなことはない。肉眼でほとんどわからない回転不足気味のジャンプは、昔から女子選手には非常に多い。だが、従来はとりあえず、転倒せずに降りてきて、お手つきしたりオーバーターンが入ったりツーフットになったりしなければ、「成功ジャンプ」と見なしてきた。それは非常に合理的な判断だ。多少回転が足りないとはいっても、3回転ジャンプは2回転以上回っている。ところが、回転が足りない3回転ジャンプは2回転ジャンプの失敗と見なしましょう(これがダウングレートとGOEでの減点でのダブルパンチだ)というのが、新採点システムであり、しかもスロー再生で、肉眼ではきれいに降りたように見えたジャンプの着氷まで何度もチェックして、厳密減点するようになったのが去年から。難しいジャンプはそれだけ、回転不足になりやすい。セカンドに跳ぶトリプルループは特にそうだ。やはり悲惨だったのが去年の浅田選手。セカンドにトリプルループをもつ彼女は、決めたように見えてもしばしば回転不足(ダウングレード)判定される。そうしたことが気になったのか、セカンドジャンプの精度そのものが落ち、ショートプログラムでしばしば失敗することになった。この回転不足判定の影響をほとんど受けなかったのが、またキム・ヨナ選手なのだ。彼女にはもともとセカンドに跳ぶトリプルループも、トリプルアクセルもない。トリプルトゥループは得意なので、セカンドに跳んでもほとんど回転不足にならずに降りてくることができる。だから、ダウングレード+GOE減点の餌食になることはなく、しかもなぜか、いつの間にやら飛距離にすぐれた彼女のジャンプが加点のお手本のようにされ、大盤振る舞いともいえる加点を得て、点数をのばした。問題はこの回転不足判定が、試合によって厳しい審判と厳しくない審判がいることだ。よく解説の元選手が、「もしかしたら、回転が足りてないかもしれない。ダウングレード判定にされるかも。ジャッジがどう判断するかわからない」と言っているのは、そのこと。実際に点が出ないとわからないのだ、たとえプロの目からでも。Mizumizuの見るところ、セカンドジャンプの回転不足判定は、トリプルループジャンプには厳しいが、トリプルトゥループには厳しくない。今回のアメリカ大会のフリーでキム選手の最初の連続ジャンプのトゥループは若干回転が足りていないように見えた。ところが減点されるどころか加点されていた。同じことは去年の浅田選手にも起きた。スローで見たら、若干セカンドのトゥループの回転が足りていないように見えたのに、減点されずに逆に加点されたのだ。今回のアメリカ大会、安藤選手のジャンプについては、解説の荒川静香も本人も「ジャンプはよかった」と言っていた。ところがプロトコルを見ると、かなり回転不足を取られている。ループは確かに回転が足りていない。さらに、ショートの単独トリプルフリップに関して――スローを見ても荒川静香は、「いいジャンプ」と言っていたし、Mizumizuも着氷のあとに流れもあっていいジャンプのように見えたのだが――プロトコルをみるとダウングレードこそないものの、GOEで減点されていた(加点したジャッジ、加点も減点もしなかったジャッジもいた)。「どうして?」とスローを何度も見たが、若干降りてから回っている――つまりほんの少し回転が足りないかな、と思わないでもなかった程度。それでマイナス2をつけたジャッジもいるのだ。これはいくらなんでも減点しすぎだろう。GOEはこのようにジャッジが勝手に加点・減点できるのだ。ショートで安藤選手とキム選手には10点近く差がついた。見たところ安藤選手はステップではコケたが、ジャンプはすべてきれいに決めた(ように見えた)。一方キム選手は明らかにわかるお手つきで演技の流れが止まってしまった。ところが、この2人のジャンプの点をみると、3つのジャンプの合計がキム選手20.36点、安藤選手15.5点と、ジャンプだけで5点もの差がついている。あとの要素の積み重ねもあるが、基本的にあの点差はジャンプの評価の差によるものが大半なのだ。解説ではそのあたりのことに全然気づかすに、「(安藤の)ジャンプの調子がよすぎて、返って…」などと的外れな話にななっていた。的はずれ、というのが実は的外れなのかもしれない。つまり、プロトコルを見なければ、安藤選手のショートのジャンプの点がそんなに低いなど、思いもよらないからだ。なぜそんなことになるのか? その答えが回転不足判定なのだ。お手つきは、回転不足で降りていなければダウングレード(基礎点がさがること)にはならないから、案外痛手にならないのだ。見た目は転倒と同じぐらいプログラムの流れを止めてしまう「お手つき」だが、実際は回転不足よりずっと減点が少ない。ジャンプの点をみるとキム選手3F+3T 10.73Lz 7.62A(お手つき) 2.062Aのお手つきはGOEのみの減点だが、なんと厚顔にも「減点していない」ジャッジが1人いる。お手つきをして流れが完全にとまったのに減点なしとは! 加点・減点は上下は1つずつ切るから、1人だけ不正な審判をした人間がいてもたいした影響はないといえばいえるが、問題なのは、GOEの加点・減点はマイナス3からプラス3までジャッジが主観でつけていいことだ。スピンやステップ、2回転ジャンプはジャッジのつけた加点・減点がそのまま反映されるわけではない(詳しくはウィキペディアの「フィギュアの採点方法」を参照)のだが、3A以外の3回転ジャンプについては上下を切り、コンピュータがランダムに選んだジャッジの点の平均値がそのまま反映される(わかりにくいでしょう?)ので、主観による加点あるいは減点がかなりの比重を占めることになる。基礎点が決まってるから、新採点システムは採点が客観的になった、なんてのは嘘なのだ。実際には主観による自由度がかなり高いし、ランダムに選ばれたGOEの加点・減点のどれが拾われるかで点もかわってくる、ルーレットのようなところもあるのだ。安藤選手のショートのジャンプの点は3Lz+3Lo (Loがダウングレードで2回転の基礎点になり、そこから減点されて)6.53F(GOEでマイナス2、マイナス1、ゼロ、プラス1と評価が分かれたものの、マイナスのジャッジが多くて基礎点の5.5から下がって)4.52A 4.5<続きは明日>

2008.10.29

閲覧総数 12386

-

14

パールスピンが日本に初上陸する日

今日、10.6の午後7時からTBS系で「日米対抗フィギュア2007」が放映される。対抗戦とはいっても、こうしたイベントはどちらが勝つか負けるかという勝負に力点はない。浅田真央、安藤美姫(現世界チャンピオン)、高橋大輔など日本の有力選手の今シーズンのプログラムのお披露目の意味が大きいと思う。日本選手の調子やプログラムはもちろん気になるが、この番組でもっとも注目すべきは――ほとんど宣伝されていないが――アメリカの2人の天才少女、キャロライン・ジャンと長洲未来がエントリーしていることだろう。現在隆盛を誇る日本女子フィギュア、そのライバルとしてよく名前が挙がるのは韓国のキム・ヨナだが、「フィギュア王国」アメリカには、次世代の天才が控えている。その筆頭がキャロライン・ジャンだ。浅田選手より3歳若いジャンは、体型はまだまだ子供だし、ジャンプのときに、脚を大きく振り上げて勢いをつけなければ跳べないという欠点もある。だが、彼女の最大の魅力、そして最強の武器は、「パールスピン」と呼ばれるジャンにしかできないスピンだ。それがどのようなものかはいずれ、誰もがテレビで目にするようになると思うので、詳しく書く必要もないと思う。要するにケタはずれの柔軟性を生かしたスピンで、背中が2つに折れているのではないかと思うような深いレイバックスピンから、そのままビールマンスピンに連続して移項する。ビールマンスピンの体勢で回転しているときも頭がお尻にくっつくのではないかと思われるほど身体を曲げてみせる。それが「真珠貝のように見えることから、パールスピンと呼ばれる」と説明されている。だが、ハッキリ言ってこの特異なスピン、「パール(真珠貝)」には全然見えない。以前アメリカのメディアは「オクトバス(タコ)スピン」と言っていたハズだ。そのうほうがぴったりするように思う。まさに中国雑技団のような恐るべき柔軟性。だが、「タコ」という語感が悪いということで、キャロライン・ジャンの側からクレームがついたらしい。「タコ」であろうと「真珠貝」であろうと、このスピンにみるジャンの柔軟性が、現在のフィギュア界一であることは疑いようがない。ジャンは開脚においても、その卓越した身体能力を見せる。スパイラルでは、持ち上げた脚と軸足はほぼ真っ直ぐになっている。これほど開脚できる選手はサーシャ・コーエン以来だろう。片足を上げたウエルバランスの姿勢から回転する動作では手の組み方にご注目。180度に近く頭上に片足をあげ、手を脚の前から外側に回し、背中でもう一方の手と組んでみせる。こんなポジションを取れる選手は見たことがない。加えて、肩の関節も柔らかく、したがって腕の動作にも表情がある。長洲未来は、そのジャンを全米ジュニア選手権で破った選手だ。名前が示すとおり日系(というより、アメリカで生まれた日本人というべきか? 確か二重国籍のはずだ)だが、日本語はかなりブロークン。ほとんど話せないといったほうが正確かもしれない。長洲選手の特長はシャープで切れのいいジャンプだ。だが、日本人選手にとっては、どちらかといえばジャンのほうが脅威だ。ジャンプだけなら、長洲選手より、安藤選手や浅田選手のほうが卓越したものをもっている。長洲にはトリプルアクセルも4回転もない。ジャンには、日本人選手が及ばない柔軟性という武器がある。浅田選手も身体はかなり柔らかい。だから、片手ビールマンなどの難しい技もできる。両手でやっとこビールマンの姿勢をとっているキム・ヨナとは違う。その浅田選手をジャンの柔軟性は明確に凌駕している。だがジャンのスピンは、あまりに身体が柔らかすぎて、美しいというより、むしろ異様に見える。何事も過ぎたるは及ばざるがごとし。長い脚は美しいし、カッコいい。だが長すぎる脚はどうだろう? ジャンの柔軟性は、「凄い」と素直に思う反面、「フィギュアもここまで来たか」という感慨(?)のようなものも抱かせる。ああした特異な技は目を惹くし、印象的ではあるが、フィギュアスケートの本来の魅力である「滑る技術」から人々の目を遠ざけてしまうようで、ちょっと違和感もある。あまりにアクロバティックな技の難度ばかりを追求していくと、ピークを迎える選手の年齢はどんどん低くなるし、それにともなって選手生命も短くなる。フィギュアはそれでなくても、あまりに選手生命が短い競技だ。なににせよ、ジャンの「パールスピン」は見た人を驚かせることは間違いない。メジャーな番組で放映されるという意味で、今夜がパールスピン日本初上陸の日だ。

2007.10.06

閲覧総数 490

-

15

『海のトリトン』――原作漫画とアニメは、まったくの別モノ(前編)

Mizumizuが手塚漫画にハマるきっかけになったのは、『海のトリトン』を読んでからなのだ。そして、この漫画に行きついたのは、アニメ『海のトリトン』のオープニングを飾った『Go! Go!トリトン』からだ。https://www.youtube.com/watch?v=LIetONBzm9kいきさつは、こうだ。このアニメは子供時代、テレビで放映されていた時に、数回見た記憶がある。少年向けアニメにありがちな、「次々現れる敵と戦う(そして、倒す)」というストーリーにすぐ飽きて見なくなったのだが、オープニングの曲とトリトンと白イルカの躍動感あふれる海洋でのアクションシーンは大、大、大好きだった。『Go! Go!トリトン』は不思議で、いったんはまったく聞かれなくなったのが、ずいぶん経ってから復活して、なぜか甲子園でよく演奏されるようになった印象があった。You Tubeで検索したら、『Go! Go!トリトン』はやはり人気で、アップされた動画にはたくさんのファンのコメントがついていた。歌詞も大人へのステップを踏み出す少年と神秘的な海のイメージを融合させた素晴らしいものだし(作詞は林春生)、曲もいい。調べてみたら作曲はジャズ畑の鈴木宏昌。子供向けのアニメソングに、なんともオトナな異色の才能をもってきたものだ。メロディラインはもちろんのこと、楽器の使い方もカッコイイ。成熟した男性歌手の歌もうまいし、そこに児童合唱がかぶさってくることにもテーマ性を感じる。このアニメソングを聞いて、デーモン小暮閣下は歌手を目指したとかいう噂も聞いた。『海のトリトン』の原作は手塚治虫。ところが、一部アニメファンの(元)少年たちの原作に対する評価が、えらく低い。「アニメと全然違って、つまんなかった」「面白くなくて、メルカリで売った」等。演出…といいながら、最終回の脚本は完全に自分のオリジナルだと話す富野由悠季に至っては、「原作漫画はつまらなかった」「手塚先生も失敗作だと思って、自分の自由にさせてくれたのだと思う」などと勝手なことを言っている。手塚漫画はたいていストーリー展開が複雑で、ドンパチアニメが好きな少年たちにあまり受けないのは、分かるのだ。しかし、手塚治虫自身が自作の『海のトリトン』を失敗作だと言った――という話は聞いたことがない。いろいろ調べてみると、「アニメのトリトンはぼくのトリトンではない」「ぼくは原作者という立場でしかない」という発言は見つかった。「ぼくのトリトンをあんなに改変しやがって」的な発言はまったくない。ちなみに実写映画『火の鳥』と『(宍戸錠版)ブラック・ジャック』については、「火の鳥をあんなにしちゃって。あの映画は失敗です」「(宍戸錠のメイクに対して)あんな人間いません!」と酷評したという話は残っている。だが、アニメ『海のトリトン』の出来に関しては、公けには否定も肯定もしていない感じだ。あえて触れないようにしているようでもある。それは、もしかしたら『海のトリトン』プロデューサーで、天下の悪人、西崎義展とのトラブル…というか、手塚の信頼につけこんで西崎が起こした著作権かすめ取り事件…のせいかもしれない。Mizumizuは手塚版トリトンを読んだことがなかったのだが、それほどおもしろくないと言うなら、どんなつまらない作品なんだろう…と思って図書館で借りてみた、というわけなのだ。で、読んでみたら…面白いじゃん! これ!なんとまあ、アニメとはまったく別作品と言っていい。これって、原作って言えるのか? というレベルのかけ離れ方だった。原作は実によく構成されている。先が気になって、どんどん読んでしまう。以下のように漫画版『海のトリトン』を奨めている人もいる。アニメと原作の違いを短い文章でうまく説明している。https://konomanga.jp/guide/66230-26月8日は、国際的な記念日である「世界海洋デー」。もとは1992年の本日に開かれた地球サミットにて提唱されたもので、2009年より正式に国連の記念日として制定された。その趣旨を要約すると「海の環境と安全を守ることは、人類の責任である」といったところだが、そんな記念日に読んでいただきたいマンガといえば……海を舞台にした作品は数あれど、やはり手塚治虫の代表作のひとつである『海のトリトン』をまずはオススメしておきたい。本作はテレビアニメ化された映像作品のほうで知っている人も多いとは思うが、原作とアニメでは登場人物や設定がかなり異なっていることはご存じだろうか?もちろん、手塚治虫のどメジャー作品だし「読んでて当然!」……と言いたいところではあるが、アニメの直撃世代の人に「原作にはオリハルコンってまったく出てこないんですよ」とか言うとたいがい驚かれたりするのもまた実情だったりする(※少なくとも観測範囲では)。そもそも当初は主人公がトリトンですらなく、アニメに登場しない矢崎和也という人間の少年を軸に物語が展開するのだが、ほかにもトリトンに海中での戦い方を指南する丹下全膳や、トリトンに心惹かれ、大きな役割を果たす少女・沖洋子、さらにトリトンをつけ狙うポセイドン族の刺客でありながら、その洋子に情愛の念を抱く怪人・ターリンなど、原作のみに登場する重要キャラクターは多数。そして何よりも重要なのは、トリトンと人間との出会いはアニメ以上にセンシティブな問題をはらみ、人間の身勝手さが強調されていることかもしれない。『海のトリトン』の原作においては、人間が海洋汚染などにもう少し敏感でいれば回避できたであろう悲劇もたびたび描かれている。そして海に生きる者からの視点もしばしば登場する本作は、「世界海洋デー」に読むにはピッタリだろう。<文・大黒秀一>大黒氏は、明らかに手塚のトリトンを面白いと思って書いている。Mizumizuも同感だ。Mizumizuなりに追記するとすれば、『海のトリトン』は『ジャングル大帝』と双璧をなす親子3代にわたる大河ロマンだ、ということだ。『ジャングル大帝』アフリカのジャングルを舞台にしたライオン、『海のトリトン』は海を舞台にした海洋族が主人公。そして、初代、つまり主人公の親は、人間界とはかかわりを持たない存在として、さっそうと登場するが、すぐ亡くなる。2代目、すなわち物語の主人公は人間と深いかかわりを持ち、成長していく。その中で様々な闘争に巻き込まれる。そしてちらっと出てくる3代目は、2代目が持ったような幸せで親密な関係を人間との間にもつことはなく、どちちらかと言うと人間の醜い面を目の当たりにして、おそらくは物語の終了後、人間社会とは離れた存在になっていく(であろう)――というような展開も共通している。アニメ版主人公のトリトンの顔は、髪の毛の色以外は…まぁ確かにギリシア風の衣装とか、手塚アイデアだろう(ただし、手塚作品では、トリトンは少年から成長し、大人になって子どもを作るのだ)。イルカのルカーも色と目つき以外は、原作に近い役割のキャラクターだ。アニメのオープニングで海洋爆発があるが、これは原作にあると言えば、ある。だが、アニメ版の最初、上から爆発の場面をとらえ、次にカメラを引いて、それが海洋上であることを示し、さらに、古代チックな石が吹き上がってきてタイトルの文字になる…というのは完全にアニメチームのアイデア。秀逸ではありませんか! それに続くルカーとトリトンそのアクロバティックな海のシーンも、アニメでしかできないダイナミズムと美しい色彩にあふれている。素晴らしいじゃありませんか!<長くなってきたので続きは次回>

2024.02.06

閲覧総数 3120

-

16

今や、お宝映像!? アニメ鉄腕アトム『ミドロが沼』の巻

トキワ荘の住人で、早い時期に漫画からアニメーション畑に転向した鈴木伸一(現・杉並アニメーションミュージアム名誉館)。その長いキャリアについてはWikiを読んでいただくとして、彼が藤子不二雄、石ノ森章太郎、赤塚不二夫らと設立したアニメーションスタジオ「スタジオ・ゼロ」が、一度だけ、当時一世を風靡していた日本初の連続テレビアニメ『鉄腕アトム』の作画を請け負ったことがある。第34話「ミドロが沼」の巻だ。今、You TUBEで手塚プロダクションにより、この「お宝」映像が限定公開されている。https://www.youtube.com/watch?v=Zgw-jfzSXM4どうしてお宝なのかというと、この「ミドロが沼」、藤子不二雄、石ノ森章太郎らが描いたアトムが見られるからだ。手塚治虫を追って漫画家となり、のちに押しも押されもしない大家となる面々は、手塚治虫の後を追いかけて、アニメ制作にも足を突っ込んでいた時代がある。その様子と「ミドロが沼」のエピソードについて当事者だった鈴木伸一が語ったサイトが以下。『アニメと漫画と楽しい仲間』の出版に際してのインタビューだ。https://www.mag2.com/p/news/583417/3(ミドロが沼)は、スタジオ・ゼロの実質的な初仕事として手塚治虫氏から受けたものだったが、トキワ荘の漫画家たちそれぞれの作画タッチがそのまま各パートに出てしまい、手塚氏がラッシュを観て頭を抱えたという有名な逸話の詳細が本書のなかで述べられている。「それぞれが漫画家ですからね、漫画家っていうのは癖があってこそ漫画家、癖が出てくるのが当たり前、それを考えもしないで受けて、手がないからみんなで分散してやったわけですから、当然そうなるというのは明確なんですけど……。手描きっていうのは本当によっぽど訓練しないと統一できない。だから作画監督制度というものを東映動画あたりがその後始めたわけです。ただ、当時のスタジオ・ゼロの面々は、だれもが僕より手塚先生の漫画に心酔して漫画家になった人たちだし、それを僕が直すのも失礼だし、それがそのままアニメーションになっちゃった。それがそのあと色々話題になったり面白がられたり。だから、漫画家とアニメーションというのは、本質的に違うものなんですね」実際に見てみたら、確かに時々アトムのプロポーションや顔が明らかに変で、それが普通のアトムと混ざって出てくるからおかしくて仕方がない。どのアトムが石ノ森アトムで、藤子不二雄アトムで…と指摘したサイトもあるので、興味のある方は検索を。こういう手作り感のあるアニメ、今ではありえないから、返って楽しめた。鈴木氏は手塚治虫との思い出についても触れている。「手塚先生は横山(隆一)先生のことを大変尊敬されておりましたし、ディズニーも大好きでした。そんなわけで、横山先生の弟子でありディズニーが好きという共通項をもった僕に、よく電話をかけてくれて、ちょいちょいいろんなところへ遊びに行きました。今考えるととても幸せなことです」こうした古い話から、現在のアニメーション技術の見張る進歩についても語っている。表現しようとしているものが変わってきていますか?「変わってきていますね。描線ひとつにしても今はもうぜんぜん綺麗で美しい。僕らの時代はまだまだそこまでいっていなかった。アニメーションがこれから拡がっていくという時代です。今アニメ界を代表するような宮崎駿さんなどもその時代にダーッと入ってきた時代。手探りでしたね」「ただ、そういった昔のものには、今のものとは違う力強さや存在感があった気もします。今僕らがやっている個人やグループ製作のアニメでは、僕のパートでダーマトグラフ(グリースペンシル)なんかで乱暴に描いたところがみんなの評判がいい。綺麗に描くのもいいけど、『かんじ』を、それが欲しいなと思っています」その「かんじ」とは、いったいどのようなものなのだろう。お話をうかがいながら、鈴木さんが横山隆一氏のおとぎプロにいたころのアニメ制作にヒントがあるような気がした。当時鈴木さんも他のスタッフも、絵コンテというものの存在を知らなかったとのこと。「今考えると、よくあんなやり方でアニメーションが作れたな、と思います。横山先生が一枚さらさらとお描きになった原画を、このシーンを何枚で、というのがない状態で動きをどんどん描いていくわけです。長さはできてみないとわからない。僕はそういうもんだと思っていました、知識がなかったから」もしかしたら、当時の自由なアニメ製作の楽しさや創造性が、今鈴木さんが参加されているグループでのアニメ作業に回帰してきているのかもしれない。「今やっている個人製作は自由で楽しいです、ぜんぶ一人で、グループのみんなそれぞれが自分の世界を作っている。頭の中の世界と、手の技術で」「手探りで試行錯誤の製作、できてみないとわからない楽しさ、そこへ行っちゃうと逆にちゃんとしたアニメーションの作り方のような元に戻れない。つまんないから。そういう手作りの世界へどっぷり浸かっちゃうことになっちゃう」技術が進歩すればするほど、ひとりの人間の力量でできる範囲は限られ、やがて作り手は大きなシステムの中の歯車になっていく。分業が細分化すればするほど、作画という作業のもつ原始的かつ根源的な楽しみが、作り手から奪われていくと言ってもいいかもしれない。鈴木氏の話しているのは、そういうことだ。こういう日本アニメの歴史の話のできる人も、こういう「昔の」アニメ制作の楽しさを知る人も、すでにほとんどいなくなっている。鈴木氏は90歳超え。よくぞ生きて、語ってくれました。鈴木伸一 アニメと漫画と楽しい仲間 [ 鈴木 伸一 ]

2024.02.22

閲覧総数 1287

-

17

根っこは同じ? TV局の韓流ドラマとキム・ヨナの一大プロモーション

<きのうから続く> これがうまく機能するかは未知数だが、少なくとも、橋本会長はソチに向けて選手強化をするためには、連盟と現場が緊密に連携しあう必要性を痛感しているのだろう。日本人同士がお互いに不信感を持ち合うのが一番いけない。「日本人は1人1人は蟻。だが団結すれば龍になる」と言ったのは中国人だが、現状のフィギュア界は優秀な人材、実績をもつ有力者が、互いに背を向け合っている。韓国はどこまでも一枚岩だった。国、スポンサー企業、コーチ陣、そしてメディアまでもが一体だったと言っていい。そこまでやるのがいいか悪いかはまた別問題だ。だがその違いが、バンクーバーオリンピックでの選手のパフォーマンスの違いにつながったのだ。責任転嫁もやめていただきたい。「点が出ないのはタラソワと浅田真央の相性が悪いせい」「モロゾフは自分勝手」などという子どもじみた批判を出入りのライターに書かせるなどもってのほか。この2人はロシアがフィギュア王国だった時代の大きな遺産を日本人選手に伝えてくれた功労者だ。たとえ言葉や考え方が違っても、敬意を持って率直に話し合えばかならず理解しあえるはずだ。メンツにこだわったり、言うべきことを遠慮して言わなかったりするから溝ができる。「オリンピックで結果を出す」という目的は同じなのだから協力できるはずだ。フィギュアではソチへ向けての連盟の責務ははっきりしている。「日本人選手に不利なルールを作らせないこと」だ。今回の改正より、2年後に策定される(であろう)「ソチ仕様ルール」のほうがより重要な意味をもつ。きれいごとに逃げるのではなく、この現実的な目的に向かって、関係者が一丸となって努力してほしい。タラソワは、「日本のスケート連盟はメディアに左右されている」と言ったが、日本のメディアのキム・ヨナ選手に対する報道や扱いなどは、首を傾げること多々だ。キム選手は確かに素晴らしい選手だが、自国の素晴らしい選手を差し置いて、なぜああもプロモーションまがいのことをし、ことさらキム選手が浅田選手より優れているかのような報道を繰り返すのか。人気があるから? だが、それを言ったらウィアー選手やランビエール選手だって人気がある。もしかしたら高橋選手以上かもしれない。たとえば、浅田選手に失礼な報道を繰り返すことでファンの顰蹙を買っているフジテレビの日枝会長は、2010年2月25日にキム・ヨナが在籍する高麗大学から名誉経営学博士号を授与されている(こちら)。高麗大学は25日、日本のフジ・メディア・ホールディングスの日枝久代表取締役会長に名誉経営学博士号を授与した。日枝会長はフジテレビ社長、フジサンケイグループ会長を歴任。マルチメディア、マルチチャンネル時代に日本の放送産業発展をリードし、韓日間の文化コンテンツ産業発展などに寄与した功労が評価された。バンクーバーオリンピックの女子シングルに合わせたかのようなタイミングだ。会長にこういう栄誉を与えられれば、同じ大学(苦笑)の学生でもある選手の採点に対して、たとえそれが常軌を逸した銀河点だったとしても、批判的な報道はしにくくなるだろう。もっとももともと日本人は、どんな競技でも審判に対しては異様に寛容だが。もちろん文化交流は大いに結構だ。しかし、フジテレビに限らず、このところの韓国ドラマの数の多さには、別に韓国に反感はなくてもウンザリさせられる。際立って視聴率がいい(人気がある)ならまだわかる。だが、大々的に宣伝していたゴールデンタイムのドラマ「アイリス」でさえ、初回こそ10.1%だったが、現在では7%にのせるかどうか。この時間帯のドラマとしてはコケたと言っていい。Mizumizuが好きで見ている「ゲゲゲの女房」は、日本人以外には受けない内容だろうが、初回は15.8%だったのがジワジワと人気が高まって、今は20%を超えている。グローバル化する前の「昭和」の物語。どこまでもドメスティックだけれど、普遍的なテーマをもったドラマを日本の視聴者は歓迎しているのだ。ところがテレビ局のほうは、せっせと朝から昼から晩から、韓国ドラマの宣伝に精を出し、流し続けている。その時間帯に日本人によるドラマを作れば、日本人プロデューサーも、日本人脚本家も、日本人演出家も、日本人俳優も仕事ができるのではないか? 韓国ドラマが増えるということは、それだけ日本人によるドラマの数が減るということになる。すると日本人に与えられるチャンスも減るということだ。それも、自国において! 韓国は日本の「文化侵略」をどこよりも警戒している国だ。そういう国のドラマを喜んで宣伝し、放送してあげる。たいして視聴率がよくないにもかかわらず。日本人ファンの多くは浅田選手や安藤選手や鈴木選手の動向をもっと知りたいと思っているにもかかわらず、さかんにキム・ヨナの動向を放映してあげる。ときには、浅田選手とキム選手が個人的に仲がいいという「演出」までしようとする(こちらの動画。「(安藤・浅田・キムの)3人は友達か?」という質問に対して、実際には最初の映像のように浅田選手は何も答えていなかった(安藤選手が控えめに答えた)のに、ZEROという番組では、「そうです、イエス」と浅田選手がその質問に力強く答えているかのようにビデオを改竄して放送した(実際に答えていた安藤選手の映像はカット)。ZEROは後日、正式に謝罪。「これを単なる誤りとすることはできないと私は思う」と、村尾信尚キャスター)。まるでプロモーションだ。こういう嘘や番組の偏向に関して視聴者から抗議されると、慌てて釈明したり、謝罪したりする。浅田選手に対する礼を欠いた番組例。イエーテボリワールドで優勝した浅田選手のインタビューで、転倒シーンを引き伸ばした写真パネルを用意。http://www.youtube.com/watch?v=wE3d5wB4NFw&feature=related抗議の声に対する「不機嫌な」言い訳例。ロスワールドでキム選手の表彰式はメダル授与から国旗掲揚まで延々と放送したにもかかわらず、翌年のトリノワールドの浅田選手の表彰式ではそれらをカットしたことに、多くの視聴者が憤った。 http://www.youtube.com/watch?v=nPKT0DznO7g上にあげた動画はほんの一例だ。こういうメディアの報道に、「日本スケート連盟は左右されている」(タラソワ)のだ。どういう目的があるか知らないが、過ぎたるは及ばざるが如し。ほどほどにしないと逆に日本人の嫌韓意識を不必要に高める結果になってしまうだろう。Mizumizuは韓国のビビンバや焼肉が大好きで韓国人経営のビビンバ専門店や焼肉屋によく行くし、これまでで一番腕がいいと思った整体師は韓国人だし、韓国人ソプラノ歌手スミ・ジョーの大ファンだし、ポン・ジュノは才能のある映画人だと思っている。だが、このところのテレビの韓流ドラマの雪崩放送は、あまりに異様だ。韓国からわざわざドラマを買ってくるなら、もっと上質なものを選りすぐったらどうか。そのほうが韓国のイメージアップにつながるのではないか。

2010.08.03

閲覧総数 220

-

18

フィギュアスケートは広告代理店の手に渡った――銀座「ジャック」の羽生結弦ポスターが語るもの

フィギュアスケートの世界選手権開幕を控えて、フジテレビが喧しい。少し前には、銀座のソニービルの壁面に羽生結弦選手の特大ポスターが飾られ、さっそくフジテレビが宣伝。ニュースの形態を取ってるが、実際は「宣伝」であって、その手法が「まんま電通」で笑ってしまう。まずはニュースの原稿。「フィギュアの貴公子」というキャッチフレーズを作る。かつて、キム・ヨナを「韓国の至宝」「フィギュアの女王」と名付けて売り出そうとしたのとまったく同じセンス。ポスターにも「世界王者の証を、見せる」という、挑発的かつ大胆なキャッチコピー。あえて入れた「、」のインパクトなど、間違いなく一流のコピーライターの手になるものだ。そして、「銀座ジャックです」というフレーズ。実際には、銀座の一角のソニービルの壁面にシロナガスクジラ大(笑)ポスターを1枚垂らしただけなのに、それで羽生結弦がこの東京で最も華やかな一等地を占領でもしたかのように大げさに喧伝する。これは典型的「電通」宣伝手法で、特にネット時代になってから多く見られるようになった。何か目を引く「イベント」を賑やかな街角で突如敢行し、道を歩いている人の注目を集める。その様子を――ニュースで流せるほどのネタではない場合は――You tubeにアップする。「●●をジャック」というフレーズとともに。●●は「お台場」であってもいいし、「銀座」であってもいいし、「原宿」であってもいい。そして足を止めてじっと見たり、ケータイで写真を撮ったりしている人々の映像も入れる。ネット時代だから、「何だ何だ」と皆が検索する。あるいはSNSで情報発信する。すると動画を見る人が増え、宣伝効果が生まれる。この手法はすでに確立していて、あちこちの企業が「商品」の宣伝に活用しているのだが、フィギュアスケート世界選手権、そしてそこに登場する羽生結弦が、今回の「宣伝すべき商品」ということになる。フジテレビの世界フィギュアサイトでも、羽生君、羽生君だ。電車一両を羽生君ポスターが「ジャック」している路線もあるという。http://www.fujitv.co.jp/sports/skate/world/special.htmlかつて、一時代を築いたデザイナー、イヴ・サンローランが引退を決めたとき、公私にわたるパートナーだったピエール・ベルジェが、「ファッションは商売人の手に落ちたのだ」と言ったが、その言葉を借りるなら、「フィギュアスケートは広告代理店の手に渡ったのだ」と思う。銀座を「ジャック」した羽生選手のポスターはその象徴のように思える。そのわりにはワールド前に羽生選手はほとんどメディアに登場しなかったではないか、という人がいるかもしれない。だが、それこそ「報道規制」を敷くことができたということで、メディアに大きな影響力を及ぼしうる人間が羽生選手の後ろにいるということなのだ。今回はスケート連盟もガッチリ羽生選手をガードしている。http://www.tokyo-sports.co.jp/sports/othersports/379192/小林部長は電話で羽生側と話したというが、4回転ジャンプの状態など詳細については「お答えできない」の一点張り。「羽生選手は連盟、ファン、メディアからの期待値がすごく高く、プレッシャーは計り知れない。ストレスを与えずストレスのない状態で気持ちを持てるよう守ってあげたい」と説明した。 連盟の羽生に対する“気遣い”は、これまでにないレベルに達している。練習の邪魔にならないように配慮してか、連盟関係者が羽生の元へ直接出向いて状態を確認することもしなかった。練習拠点についてもこれまで同様、国内か海外、どちらにいるかしか明かしていない。「国内のどこと限定してしまうと、リンクに行ってしまうファンもいるようですから」(連盟関係者)と極秘扱いになっている。 羽生は若くしてフィギュアスケート日本男子初の五輪金メダリストに。今や主要国際大会を総ナメにしているプリンスは日本の宝だけに、ソッポを向かれることは避けたいところだ。また、昨年11月の中国杯では演技前の練習で中国選手と衝突し大ケガを負いながらも強行出場した際には、連盟への苦情が殺到。羽生に何かあればすぐに連盟と結びつくだけに“超VIP待遇”も致し方ないようだ。「メディアから姿を消す」というのも、ファンに一種の飢餓感を与えるという意味で、巧みな戦術だし、メディアの攻勢(それも悪意に満ちた)にほぼ無防備だった浅田真央選手のことを思うと、そのあまりの差に驚いてしまう。バックに誰がつくか、あるいはついてくれるのか――これが大きくモノを言う。考えてみれば、それはビジネスの世界では当たり前のことなのだが。フィギュアスケートがビッグビジネスになり、選手の商業的な価値が高まるのは、総じて言えば選手自身にとってもベネフィットが多い。羽生選手の場合は、懸念されるのは多忙すぎるスケジュールの中でのコンディション調整。それから強いて言えばコーチとの関係だろうか。「チーム結弦」にアドバイザーが多すぎるのか、コーチのもとで基本的な訓練をする時間が減っているのが――これはかつての浅田真央選手にも言えたことなのだが――将来的にどうなのかという心配もある。だが、大きな試合の前に情報をシャットアウトし、選手をプレッシャーから守るという姿勢は大いに評価していいと思う。バンクーバー五輪のキム・ヨナ選手もこうした「雲隠れ」戦術を使い、試合ではそれが吉と出た。羽生選手のバックには、「伊藤みどりが五輪で力を発揮できなかったのは、すべてのプレッシャーが彼女1人に集まったため」と分析できている城田憲子氏もいる(中国入りした羽生選手の後ろでちょろちょろしている小柄なピンクの女性)。彼女が「手がけた」選手で最高の栄光を手にしたのは、荒川静香と、もちろん羽生結弦。一方で、太田由希奈や本田武史は、一時期彼女の大いなるバックアップを受けつつも、怪我で「(彼らの才能なら)得られるべき栄光の座」につけなかった選手だ。羽生結弦という図抜けた才能を、怪我で潰さずに次のさらなる栄光に導けるか。これはかなりの部分、城田憲子氏の手腕にかかっていると言えるかもしれない。羽生選手の場合、メディアとの関係は非常にうまく行っている。好意的な報道が多く、羽生人気に乗っかろうというムードだ。読売新聞まで、コレ↓羽生君の映った写真集を何度も何度もアップして、いろんなモノと絡めて宣伝している。http://pr-yomiuri.com/article/437/cms_id/284http://pr-yomiuri.com/article/458/cms_id/305かつて、佐藤有香が幕張で世界選手権を制したとき、スポーツ新聞の扱いがあまりに小さく(トップは高校野球)、タレントの薬丸裕英だったか、「高校生が完全試合をやったからといって、それはあくまで国内の話。彼女(佐藤選手)は世界と戦って勝ったのに、この扱い」と苦言を呈したが、そのころを知る人間からすると隔世の感がある。関係者皆の努力でここまで来た。選手にもビジネスチャンスが広がった。あとは商業主義の負の面、選手の酷使と、そこから起こる「使い捨て」をどうやって防ぎ、克服していくかだ。

2015.03.25

閲覧総数 11986

-

19

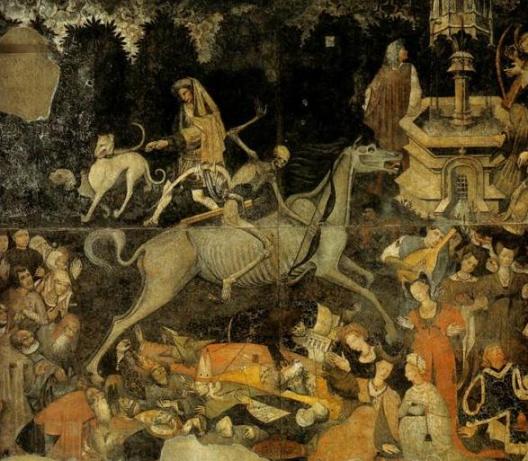

『死の勝利』、パレルモ州立美術館

見所の多いシチリアの州都パレルモだが、まず足を運んだのは、パレルモ州立美術館だった。美術館へ行く途中、多少スラム化したような路地を通った。貧しい身なりの痩せた子供たちが駆け抜けていく。一瞬緊張してバッグを身体に引き寄せる。ナポリもそうだが、南イタリアでは観光客の歩くエリアと犯罪の多発するスラムとが隣接している場合がある。個人旅行者がうっかり治安の悪い地域に足を踏み入れてしまうと、身ぐるみはがされることもある。ナポリやパレルモのような街では、危ない場所をホテルの人にあらかじめ聞いておくのがいい。暗い路地を抜けて、美術館に着いたときはちょっとホッとなった。パレルモ州立美術館で最も見たかった画、それは中世末期15世紀に描かれた、作者不詳の壁画『死の勝利』。ヨーロッパの中世末期には、戦乱や黒死病の広がりによる社会不安を背景として、『死の舞踏』『死の勝利』といった主題の画が多く描かれた。パレルモの『死の勝利』は、あばら骨がむき出しになった馬に骸骨が騎士のようにまたがり、人々を蹂躙していく。この画が名高いのは、もう1つ理由があって、16世紀北方ルネッサンスの巨人、ピーター・ブリューゲルがこのモチーフをみずからの作品に取り入れているからだ。こちらが16世紀半ばに描かれたピーター・ブリューゲルの『死の勝利』。プラド美術館(マドリッド)所蔵。画面中央に、やはり痩せ馬にまたがった骸骨が大きな鎌を振るっている。刃の部分が異様に大きい恐ろしげな道具だ。ブリューゲルはこの画に取り組む前に、イタリアに旅行をしている。ブリューゲルの暮らしたフランドル地方とはまったく違うイタリアの風土や風景に触れ、中世からルネサンスに至る絢爛たる芸術作品に触れたブリューゲルは、故郷に帰ってから、「イタリアで吸い込んだものをすべて吐き出した」と言われ、北イタリアの険しい山を彷彿させるような風景を描いたり、イタリアで見た優れた先達の作品モチーフや絵画手法を取り入れたりしている。痩せ馬にまたがった「死」が、パレルモの『死の勝利』に想を得たのは確かだが、この2つの死の象徴は、描き方がずいぶんと異なっている。パレルモの骸骨は、馬にまたがった騎士の肉体が朽ちたあとのようで、ポーズもかなり人間くさい。馬も現実の馬の躯体を留めており、やや解剖学的だ。現実に腐った馬の死骸を見て描いたのかもしれない。一方、ブリューゲルの描く骸骨は、より細い骨だけの姿になり、馬にまたがったまま両手で鎌を横に握りしめ、振り回している。こんなふうに馬上でこれほど大きな鎌を振り回すなど、生身の人間には不可能だ。馬も木馬のように硬いラインとなり、生気がない。ブリューゲルの描く「馬にまたがった死」は、より観念的で、しかも幻想的なのだ。これはちょうど現在の映画の特殊撮影の進歩に似てはいまいか。パレルモの「死の化身」は生身の人間の姿からそれほど離れていない。ブリューゲルの「死の化身」は、生身の人間からは完全に離れた、細く直線的な骨だけの姿になり、自分の体に対して大きすぎる鎌を簡単に振り回している。重さなど感じないかのように。骸骨に表情はないはずなのに、なにか殺戮を無機的に楽しんでいるようにすら見えるのだ。人間は死ぬと腐る。腐り果てると骨だけになる。骸骨だけならそれは、「死んだ人間の最終的な形」にすぎない。だが、筋肉を失ったただの無力な骨の連結物が、痩せ馬にまたがって現れ、巨大な鎌を馬上で振り回すとき、人間の末路の形は超絶的かつ絶対的な恐怖の存在、すなわち死の化身として再生し、人々の上に君臨するのだ。ブリューゲルの描いた壮大な『死の勝利』自体、今のパニックものの映画のセットのようだ。ブリューゲルは、『イカロスの墜落』『バベルの塔』などの名作で知られるが、『イカロスの墜落』では、海に堕ちるイカロスの悲劇を壮大な風景画の中にあえて非常に小さく描いて、日常を続ける周囲の人々の無関心を強調したり、『バベルの塔』では巨大な建築物が作る途中で崩れ始めているにもかかわらず、さらに上へ上へと作業を続ける人間の愚かな業にさりげなく着目したりと、非常に現代的な批判精神性をもった画家だった。ヨーロッパの北、フランドルからやってきた画家がヨーロッパの南、シチリアで見た先達の作品に強い印象を受け、帰国後にその影響がはっきり見て取れるモチーフを作品に取り入れた。こうやってある表現者の精神は時代と空間を超えて、同じ感性をもつ人に影響を与え、再び生命をもつことになる。ブリューゲルがパレルモの先達の作品にそっくりな痩せ馬にまたがった骸骨を、自身のスペクタクルな作品『死の勝利』の中央に描かなければ、パレルモの作者不詳の『死の勝利』も、これほど人々に注目されることはなかったかもしれない。

2009.01.28

閲覧総数 3814

-

20

『オルフェ』の鏡

『オルフェ』といえば、鏡。公開から60年近くたった今でも、人々の好奇心を刺激し続けているシーンがある。映画を見る前は、いったい何をやっているのか、非常に気になった。これがどういう場面なのか知りたくて映画を見たと言ってもいいかもしれない。あまりにミステリアスでエロティックなためか、このスチールをDVDのカバー写真に使っているものもある。これを見て感じざるをえないのは、やはり自己愛。物語上は重要とは言えないのに、視覚的には最高に鮮烈に訴えかけてくる場面だ。そしてその「原型」は、やはり『白書』にある(『白書』については3月26日のエントリー参照)。『白書』では、そこは公衆浴場。12ある浴室のうち1つだけに、鏡に特別な仕掛けが施されている。浴室に隣接した暗いボックスに入り、内扉をあけると向こうが透けて見渡せる。そこは浴室のほうからはただの鏡。ボックスに入れるのは特別に金を払った客だけ。浴室では若い労働者が服を脱ぐところから始め、裸になって「ある行為」を行い、自分からは見えない客の見世物となる。「ある時、自惚れたナルキッソスが鏡に口を寄せて押し当て、自分自身とのアバンチュールを最後まで推し進めたことがあった。ギリシアの神々のように姿の見えぬ私は、唇を彼の唇に重ね、彼の動作に倣った。彼が知ることは決してなかったが、この鏡は映していたのではなく、行動を起こしていたのである。鏡は生き物だった、そして彼を愛したのだ」(ジャン・コクトー『白書』山上昌子訳)文章は詩的な幻想美にあふれているが、やってることはとっても即物的(笑)。『オルフェ』は、もちろん『白書』のようなお下劣(再笑)な筋書きではない。だが上のカットはまさしく、『白書』のこのくだりから滑り出てきたようだ。言うまでもなく、ナルキッソスとは、ナルシストの語源。そして、この『オルフェ』から影響を受けたと思える場面が、『太陽がいっぱい』にもある。「口を寄せて押し当て」ているアラン・ドロンのほうがむしろ、『白書』のイメージに近いかもしれない。もちろんそれは視覚的イメージのことであって、映画でのこの場面に『白書』との物語上の類似点はない。そして、もう1つ、似て非なるカット。ここでは鏡のような水溜りの水面が、空に浮かぶ雲とオルフェを映している。誰とも絡まないで、これほど妖しい雰囲気を出せるジャン・マレーや、恐るべし。いや、この人の場合は、1人で自己陶酔しているときが最高に妖しい瞬間なのかもしれない。ますます恐るべし。『オルフェ』では、2人の男性が黄泉の世界を進んでいく場面も非常に美しいのだが、個人的に気に入っているのは、パリの街中でオルフェが死神を見かけるシーン。なぜか突然街から人影が消え、少女が1人縄跳びをしながら通り過ぎる。この視覚的イメージは、明らかにシュールレアリズムの画家キリコのイメージだ。上の写真の場面のあと、キリコの絵に描かれた回廊そっくりの場所で、オルフェが死神を追いかけるシーンが来る。ヴィスコンティの『ベニスに死す』でアッシェンバッハが美少年タージオを追い回すシーンともイメージがダブる。追いかけているのが「死」だという点でも。そして、もう1つ、『オルフェ』での鏡の重要な意味。それは、その向こうが「死の世界」だということだ。鏡を抜けると別の世界…… というのは『鏡の国のアリス』にすでにあるが、コクトー・ワールドではアリスの世界と違って別世界というのは明確に、黄泉の国を指す。「鏡を通り抜ける=死」というのは、ジャン・マレーが『オルフェ』以降、非常に意識して使っているタームでもある。たとえば、1975年に出版した自伝では、1963年にコクトーが亡くなったときの絶望感をこんなふうに書いている。「私の生は停止した。どうやってミリィ(注:コクトーはマレーと購入したここの館で亡くなり、その当時ミリィではエドゥアール・デルミットがコクトーの面倒を見ていた。パリのマレーにコクトーの死を連絡したのもデルミット)まで車を運転したのか、思い出せない」「彼(=コクトー)の演出で、ユリディースを探しに鏡の中に入ったことを思い出さすにはいられない。死神が私の手を取り、この鏡の背後に旅立ったジャンの魂を追い、本当に鏡を通過してあの世に渡らせてくれればどんなによいことか!」つまり、「後を追ってしまいたい」と思っているということだ。そのコクトーの演出による『オルフェ』の鏡通過の場面はこれ。↓さらにマレーは、1993年、つまり自身の死の5年前に執筆した、『私のジャン・コクトー』でも、コクトーの死の衝撃を次のように書いている。「1963年10月11日。ジャン・コクトーは鏡を通り抜けた」「私はおよそ考えられないものを眼の前にしていた。幸運も、あれほど謳歌された幸福も崩れ去っていた」(ジャン・マレー『私のジャン・コクトー』岩崎力訳 東京創元社)このように、マレーにとって死とは鏡を通過することだった。しかも、マレーが鏡を通り抜けた『オルフェ』で、コクトー監督+マレー主演の映画は最後になる。実はコクトーは少なくとももう1本、マレー主演でオリジナル脚本の映画を撮りたいと思っていた。それは『バッカス』といい、すでに1930年代の半ばには構想があった。コクトーはまだ本も書かないうちから、『バッカス』はカラーで撮りたいと言っていた。『バッカス』は『オルフェ』のあと、マレー主役を念頭に、まずは戯曲として完成するが、皮肉にもマレーが演じることはなかった。これ以降は、コクトーはマレーとドラノワのために、『クレーヴの奥方』を脚色したり、自分の過去の作品『山師トマ』でマレーにナレーションを依頼したり、『オルフェの遺言』でオイディプス役(撮影日はわずか1日)を依頼したりしてはいるが、詩人コクトーに詩神(ミューズ)マレーがぴったり寄り添い、「君は次はどんな役がやりたい?」と聞いては、オリジナルの戯曲を次々執筆したあの蜜月時代が戻ることはない。2人の演劇でのコラボレーションは『オルフェ』で終焉を迎えたのだ。さらに言えば、オルフェとは詩人。そして、その詩人とはコクトーでもある。コクトーが自身最後の映画に『オルフェの遺言』とタイトルをつけたことからもそれは明らかだ。つまりマレー=オルフェ=詩人=コクトーとなったことで、2人の世界は完結し、それ以上どこへも行きようがなくなったのかもしれない。実際2人は、とくに『オルフェ』以降、コクトーはマレーに、マレーはコクトーに一体化しようとしているような行動を取っていく。しかも、この『オルフェ』の撮影直前、コクトーの映画には欠かせない存在だった美術家クリスチャン・ベラールが突然亡くなっている。ベラールは『オルフェ』のためにさまざまな装置を考案してくれていた。コクトーがベラールをどれほど頼っていたかは、オルフェの台本執筆と前後してマレーにあてた手紙を読めば明らかだ。「なにしろ、『オルフェ』はぼくの仕事でいちばん難しいもので、ベベ(=ベラール)さえいてくれたら、まだ漠然としたままのものに具体的な形が与えられると思うのです」「ドシャルムのばかときたら、ぼくにはどうしてもベベが必要だということがわかりません。なんとか引き止めておかないと、アメリカにとられてしまいます」ベラールの死を受けて、コクトーは映画『オルフェ』の冒頭にベラールへの献辞を自筆で入れている。このあまりに「死」のイメージが色濃い『オルフェ』。マレーも『私のジャン・コクトー』でオルフェを演じていた役者が突然鏡の前で死んでしまった話を出している。しかも、今年になって奇妙すぎる符合が起こった。それはこの記事↓http://ncr2.net/2008016267.php2008年1月22日に急死したヒース・レジャー(1月のエントリー参照)の遺作となる『The Imaginarium of Doctor Parnassus』。最後まで撮ることなくヒースが亡くなったことで、テリー・ギリアム監督は、彼の代役にジョニー・デップを起用して撮影を続行させることを決心したというのだが……「ヒースが魔法の鏡を通り抜けるシーンがあるんだ。彼はそこで別の人物に変化することができる。そこでジョニーが登場するわけだ。奇妙で幻想的なタイムトラベル作品だから、ヒースが演じていた役の見た目が変わることに問題はない。心に焼き付く瞬間になるだろうね」つまり、鏡を通り抜けるところが、俳優ヒース・レジャーの映画での最後の姿になるということだ。ジャン・マレーが繰り返し言っていた「鏡の通過=死」にあまりにピッタリではないか。オルフェは当然ギリシア神話に由来するが、「パルナッソス博士(Doctor Parnassus)」のパルナッソスもギリシア神話では、太陽の神アポロンを祭った山とされている。言うまでもなく、ヒースの代表作は20年におよぶ男同士の秘められた関係を演じた『ブロークバック・マウンテン』。ジャン・マレーもジャン・コクトーの死から24年たって、生前コクトーから25年にわたって送られつづけた愛の書簡を公開して、2人の秘められた関係を明らかにし、世間に衝撃を与えた。コクトーはしだいにマレーとの関係を公けに口にしなくなるが、それは人気俳優として世界的な名声を確立したマレーにとっては、同性愛者である自分の存在がむしろ害になると考えたためでもある。マレーがフランス一の人気俳優になったころの『占領下日記』には、すでにその苦悩が綴られている。「ぼくにでっちあげられる醜悪な混乱、ぼくの真の生の代役を果たしている愚劣な風評。だから恐らくぼくはジャノのためには、役に立つどころか害をなしている」(『占領下日記』筑摩書房)晩年のコクトーは、マレーを愛し続けながら、「ぼくたちが一緒にいるだけで、犯罪行為と見なすような連中」(マレーへの手紙)からの攻撃がマレーに及ぶのをできるだけ避けようとした。『オルフェ』の映像美は、どこよりもハリウッドの映画界に強い影響を与えたと思う。特殊撮影による鏡通過(この技術はどんどん進歩した)、バイクに乗った死の国の使者(=悪者)、スーツを着た場違いな裁判官。ハリウッドの映画やプロモーションビデオには、『オルフェ』から借りた、あるは『オルフェ』から発展させたイメージが、延々と繰り返し使われている。そんなハリウッドでもっとも将来を嘱望されていた若手俳優の突然の死が、映画の中では「鏡通過」で暗示されるとなると、心穏やかではいられない。

2008.06.01

閲覧総数 3460

-

21

広まって欲しい、タロイモスイーツ

高田馬場に行くと、青柳の「更科」を買うのだが、同時に絶対寄ってしまう店がある連珍というタロイモスイーツ専門店だ。Mizumizuがタロイモスイーツに初めて出会ったのは、チェンマイ。日本では食べたことのない、重めの独特の食感、控えめな甘み付け。非常に気に入った。日本ではほとんど売られていないのだが、人形町と高田馬場には専門店がある。一番好きなのは、タロイモプリン。二層になっていてタピオカも入っている。こちらはタロイモのロールケーキ。タロイモを使っていないスイーツもある。手前の雪花もち。奥はタロイモボールで、タロイモそのものの風味が一番味わえる逸品なのだが、賞味期限が短く、しかもバラ売りしないで4つセット。すぐに硬くなって風味が落ちる、まさに生菓子なので、なかなか買えないでいる。こちらは「パンナコッタ」といって売ってるお菓子だが、全然パンナコッタではない(苦笑)。練乳を固めてココナッツを振りかけたスイーツ。タロイモは使われていないが、好みの味なので頻繁にリピートしている。ガランとしてるが、そのわりに整頓されていない店内(失礼!)でイートインもできる。「タロイモって何ですか?」と聞いてるお客も多いが、店員さんはあまりうまく答えていない。「台湾のお菓子…」とか(笑)。いや、それは表の看板に書いてあるって。タロイモを知らない方のために書くと、色は紫芋に似ているが、サトイモの仲間。そう聞いて食べると、多分納得できる風味だと思う。そこそこお客は来ているが、やや「そのうちなくなってしまうかも?」感のある店。お店に高級感がないのに、値段が高めなのも、もうひとつ流行らない理由か…タロイモスイーツの魅力、もっと日本人の間に浸透してくれたらな、と思う。

2025.01.12

閲覧総数 603

-

22

プロバンスの銘菓、カリソン

プロバンスの銘菓カリソン。こちらにも説明があるが、13世紀に国王の結婚を記念して作られたと言われている。アーモンドの粉を使ったお菓子で、フランスで有名なお菓子というのはたいていそうなのだが、もともとはイタリアから来たものだとされている。イタリアのパスタ・ディ・マンドルラ(マジパン)は、香料があまり強いとまったく受け付けないMizumizuだが、香料控えめなものは、かなり好き。それも、最初は、「なんじゃ、これ?」と思ったのが、食べなれるにつれジワジワと好きになってきた感がある。カリソンは食べたことがなかったのだが、Villa Galliciのフロントに置いてあったので、試食してみた。「うっ、まずっ」というのが、正直な第一印象。やはり香料が強すぎる。なので、カリソンは口に合わないのかな、と思いつつエクスアンプロバンスの旧市街に出かけたら、サン・ソヴィール大聖堂のすぐそばに、カリソン専門店があるのを見つけた。Roy René (ロワ・ルネ、つまりルネ王という意味)というメーカーらしい。ショーウィンドウのディスプレイは綺麗だが、微妙・・・ 日本人的感覚だと、お菓子のラベンダーカラーは、少し毒々しい色だとも言える。入ってみると、試食させてくれるという。食べてみたら、あ~ら、不思議。ここのカリソンはフレーバーが自然な感じで、ホテルで置いていたカリソンよりずっと口に合う。というか、むしろ、「美味しい」と思う。やっぱり、パスタ・ディ・マンドルラ(マジパン)と同じだ。香料が多すぎるとダメだが、控えめなものは好き。売り子のお姉さんはとても親切で、いろいろ説明してくれた。結局上の3種類を買ったのだが、左上の袋入りカリソンは1粒が小さいのがわかるだろうか? カリソンは小さいものを作るほうが手がかかるので、割高なのだという。大きいカリソンのほうが値段的にはお得だとか。下のカリソンは長方形の箱にきれいに並んでいるが、これは密閉された箱ではなく、空気が入り込んでしまっているので、一番長持ちしないそう。日持ちは2週間弱だと言われた。Mizumizuが自分用に買ったのは、左上の小さなカリソンを1つ1つ袋にくるんだものなのだが、これは、最初に食べたとき、「大きいカリソンはしつこい」と感じたためだ。1つ1つくるんであるから日持ちもするだろうし、あまり進まなくても傷まないで置いておけるだろうと考えたのだが・・・あ~ら、不思議。食べれば食べるほどやみつきになり、「一度に小さいの1つで十分」と最初考えていたハズが、それでは物足りなくなり、一挙に2つ、3つと食べるようになってしまった・・・アーモンドの粉を使ったお菓子には、やみつきになる「何か」があるのかも。だが・・・旅行先でラファイエットのような大型店に入ると、食料品売り場にほとんど必ずカリソンが置いてあって、しかも、エクスで買ったRoy René というメーカーのものもあると気づいた。味を知らないので、試食させてくれない大型店でいきなり買うことはなかっただろうけれど、Roy René のカリソンなら別にエクスにこだわる必要はない、ということだ(苦笑)。しかも、日本に帰ってきたあと、意外なことが書いてあるブログを発見(こちら)。なんとエクスのRoy René の本店には、そこでしか買えないチョコレートコーティングのカリソンがあるとか。はて・・・?あったかなあ? チョコレート色のカリソン・・・色つきのものは、1つ食べてみて気に入らなかった(例によってフレーバーが人工的すぎる)ので、よく見なかったのだが、知っていれば探したのに・・・惜しいことをした。カリソン屋のすぐ近くでMizumizu母がお友達へのお土産として大量購入した紙ナプキン。南仏風の絵柄が綺麗。しかし・・・この紙ナプキンも、ヴィルフランシュ・シュル・メールで見たら、もう少し安く売られていた。絵柄は同じものもあるが、違うものもあるという感じ。なんで明らかに大量生産の同じお土産物がこうも土地によって値段が違うのか・・・ 日本ではそういう価格差はあまりない気がするのだが(あるのだろうか? 実は?)。同じ店で見たマグネット。こうしたものは普通メイドインチャイナだろうと思うのだが、売られている地方によってずいぶん出来に、「いい」「悪い」がある。エクスのマグネットは「いい」ほうの部類。というか、マグネットとしては、かなりよく出来ている。特に小さなワインは熟練の技。「悪い」ほうの部類のマグネットは、ニースのようなモロ観光地で売られているもの。こういうものの質にも差があるというのは、意外のような、案外納得できるような・・・これはホンモノのカリソンではなく、Mizumizu母お買い上げのカリソンのマグネット。ネット上では神戸で、本格的にカリソンを作っているパティシエを見つけた(こちら)。

2010.05.23

閲覧総数 1198

-

23

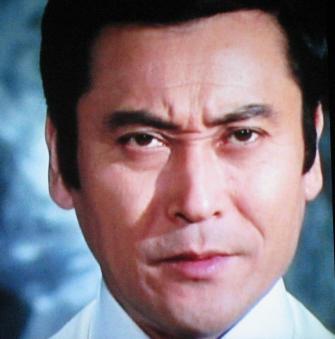

天知茂の『江戸川乱歩の美女シリーズ』-悪魔のような美女

ファントマにからめて「ぼったくり」番組呼ばわりしてしまった天知茂の『江戸川乱歩の美女シリーズ』。実際、あちこちの洋画をぼったくった作品であることは間違いないし、特に初期のころのお下劣さ、エグさ、人命軽視は呆れるばかりなのだが、明智小五郎を演じる天知茂という俳優のニヒルなキャラクター(と眉間のシワ)がすべてを救った長寿人気番組。なかでも最高傑作の呼び声が高いのは、江戸川乱歩の『黒蜥蜴』を脚色した『悪魔のような美女』。こちらが黒蜥蜴のアジト。もういきなり、『美女と野獣』のぼったくり。野獣の城にあって黒蜥蜴のアジトにないものは、気品。黒蜥蜴のアジトは、怪しげなキャバレーのよう。黒蜥蜴の趣味は、人間の剥製作り。↑は剥製にされた「美青年」。なんてたって役名も「美青年」。しかも演じているのは宅間伸らしい。その黒蜥蜴からリッチな宝石商に脅迫状が届く。狙いは20億のダイヤか!?「ダイハツ」で現場に急行する明智小五郎。『ファントマ』のファンドールがBMWのロードスターをカッコよく乗りこなしていたことを思うと、その落差にはただただ涙。宝石商の滞在先:電話は4126=よいふろ(海底温泉もある)http://www.sunhatoya.co.jp/20億のダイヤを所有しているというのに、信じられないぐらいの庶民派だ。さて、黒蜥蜴の正体を見抜いた明智だが……催眠スプレーを発射され、あっけなく逃げられてしまう。明智小五郎はいつも、コレで悪人を取り逃がしている。そして、ホテルからは、張り込んだ刑事の誰も気づかない見事な変装で逃走。黒蜥蜴はまた、見事な変装メイク、いや変装パックも披露。これで宝石商の娘になりすましている…… あまりに見事なためか、またもや誰も気づかない。事件を報道するテレビ。なんと! 「やじうまプラス」、いや「やじうまワイド」かな? とにかく吉沢アナはベテランだということを再確認。ファントマのごとく、海上へ逃亡する黒蜥蜴。しかし、乗ってる船には眼を疑う。ただの作業船では? おまけに相当くたびれて汚い。なのに、あたまに冠をのっけて、ひとりゴージャスに着飾る黒蜥蜴。数々のワンパタな展開を経て、いよいよ明智に追い詰められ……指輪に仕込んだ毒をあおる黒蜥蜴。実はこの場面はすべて、ジャン・マレー主演の『ルイ・ブラス』のぼったくり。あんまり堂々と同じなんて、初めて見たときは心から驚いた。明智小五郎はいまだかつて、悪人を生け捕りにしたことがない。毒を飲んだ黒蜥蜴に、愛の告白をされる明智小五郎。寅さんなみのワンパターンなエンディング。黒蜥蜴は接吻を要求。毒を飲んだ唇を避ける、案外小心者の明智。黒蜥蜴の死に顔はグレタ・ガルボ(『椿姫』)+ジャン・マレー÷2といったところか?出ずっぱりの特別出演小川真由美。-完-【◎メ在庫30台以上 】悪魔のような美女 江戸川乱歩黒蜥蜴 【日本映画】 KINGRECORD KIBF-3161

2008.05.15

閲覧総数 8904

-

24

『リプリー』――誰がディッキーの真実を知っていたか

センターポジションに置かれなくても、ダイアモンドのような輝きを放ち、観る者の目を釘付けにしてしまうジュード・ロウ。その魅力がもっとも冴え渡った作品はやはり、アンソニー・ミンゲラ脚本・監督の『リプリー』ではないかと思う。『リプリー』はルネ・クレマン監督の『太陽がいっぱい』のリメイクだと紹介されているが、違うと思う。もっと言えば、『太陽がいっぱい』も『リプリー』も、原作の『The Talented Mr. Ripley(才能あるリプリー氏)』を下敷きにしてはいても、それぞれ相当の脚色がなされている。まずは基本的な人物設定からして違う。『太陽がいっぱい』も『リプリー』も、主人公のトム・リプリーとディッキー・グリーンリーフの容姿は似ても似つかない。だが小説での2人の容貌は、「よく似ている」ことになっている。『The Talented Mr. Ripley』でトムがディッキーを殺して彼になりすまそうと考えるのは、2人の背格好が同じだったということも大きく影響しているのだ。『太陽がいっぱい』では、アラン・ドロンが主人公のトムを演じた。まさに水もしたたるいい男。『リプリー』のトムはマット・デイモン。初めてジュード・ロウ演じるディッキーとビーチで顔を合わすシーンなど、生っ白い肌に黄色いデカパンがア然とするほどダサい。『太陽がいっぱい』では主人公のトムが美貌の青年だったが、『リプリー』では美形はディッキーのほう。『リプリー』のトムは、そのディッキーに屈折した激しい恋情を抱く。『太陽がいっぱい』でもっとも魅力的なシーンの1つは、トムがマージを誘惑する場面だろう。アラン・ドロンの悪魔的な美貌を際立たせるカメラアングルといい、哀愁をおびた音楽の盛り上がりといい、監督のルネ・クレマンはここを最高の見せ場の1つとして描いているが、実はこれも『太陽がいっぱい』のオリジナル。小説はそんな筋書きにはなっていないのだ。一方、『リプリー』で青春の残酷さと美しさを担うのは、ロウ演じるディッキー。たとえば、コレ↓南イタリアの海が見える部屋で、サックスを吹くディッキー。窓の下の青い海を小船がゆっくり通り過ぎて行くのが見える。この絵画的な哀愁をおびたシーンは、ちょっかいを出した女の子が妊娠したうえに自殺をしてしまったあとに来る。このエピソードも小説にはない、『リプリー』のオリジナルなのだ。そして、マージとディッキーの関係。『リプリー』ではマージとディッキーはステディな関係であり、そこにトムが割り込んでくるカタチになっている。ところが小説は必ずしもそうではない。『The Talented Mr. Ripley』はトムの視線で語られるストーリーになっているのだが、トムの目を通して見たマージとディッキーは最初、それほど近しいものではない。トムとディッキーが急速に親しくなり、一緒に旅などして「やや特殊な関係」になってきたとたん、ディッキーがトムによそよそしい態度を取り始め、それまで大して関心のなかった(とトムには見えた)マージに接近していく。小説では、それをディッキーの裏切りと感じたトムが殺意を募らせるという筋書きになっている。『リプリー』では、トムがディッキーに抱く憧れと欲望がないまぜになった激しい感情は、これでもかというくらい露わに描かれているが、ディッキーには一見、そのケはないようにも見える。ところが小説ではそうではない。ディッキーは明らかに、「ボーダーラインをうろうろしている」セクシャリティの持ち主なのだ。彼はトムとの距離が縮まってくると急に警戒し始め、「自分はゲイじゃない」とトムにわざわざ宣言し(←まるで『ブロークバックマウンテン』のイニス)、ビーチでアクロバット芸を見せている「明らかにゲイの」軽業師に露骨な嫌悪感を示す。そして、マージという女性の性格づけ。小説でトムの目を通して描かれるマージは、相当嫌な女だ。トムのことも嫌っていて、ディッキーへの手紙に「彼は何の取り柄もない人」「ゲイではないかもしれないけど、ゲイ以下」「なんらかの性生活が送れるほどノーマルな人ではない」「彼と一緒にいるとき、あなたはなんだか恥ずかしそう」(河出文庫『リプリー』パトリシア・ハイスミス、佐宗鈴夫訳より)とクソミソに書いている。事実、小説のトムは、マージが手紙に書いたとおりの人間なのだが。だが、ミンゲラの作り上げたマージ像は、小説とは違って、非常に魅力的だ。神秘的ですらある。『リプリー』のマージは女性的な優しさと寛容さを併せ持ち、トムに対しても穏やかに、好意的に接する。ミンゲラ+ロウの最後のコラボレーションになった『こわれゆく世界の中で』のリヴにも共通したムードがある。北欧的な美貌といい、ミンゲラの理想の女性像なのかもしれない。『コールドマウンテン』のヒロインも同じ線上にいる女性だろう。『リプリー』のマージは、ディッキーがトムに「飽きて」、邪険にし始めると、「彼っていつもそうなの」とトムをなぐさめたりする。マージはこれまでディッキーにトムと同じように扱われた男友達の名前を挙げる。ディッキーが積極的に友達になろうとするのは、いつも…マージは女性特有の勘で、ディッキー自身ですら気づかずにいる、彼のある種の嗜好に気づいている。このとき、マージが挙げたディッキーの男友達の中に、『リプリー』の後半でトムと重要なかかわりをもってくるピーターの名があるのだ。『リプリー』ではディッキー亡き後、トムとピーターが「ほとんど一線を越えそうな」関係にまで発展するが、小説ではそんなエピソードはない。わずかに、トムがピーターに対して、ディッキーとの間に流れたような微妙な空気を感じて羞恥心を覚えるだけだ。ピーターとのかなり突っ込んだエピソードは、映画『リプリー』のオリジナルなのだ。『リプリー』の中で重要な意味をもつのは、浴室のシーン。そして、もちろん、ジュード・ロウの十八番のキラー目線。余談だが、トムがディッキーから、「別れよう」と言われるのは、ナポリにあるガレリアを出たところだ。ガレリアの階段を降りて、「サン・レモでさよならだ。それがぼくらの最後の旅」とディッキーがトムに告げる。Mizumizuは同じ場所で、道行く人に愛想を振りまいている捨て犬を見た(詳しくは、2007年10月28日のエピソードを参照)。『リプリー』を観たのはその後なので、捨てられつつあるトムの姿が、捨てられた犬のイメージに重なって、胸が痛んだ。小説でのディッキー殺しが、ある程度計画的に行われるのに対して、『リプリー』の殺人は突発的なアクシデントだ。サン・レモでボートを借り、海上に出たところで、トムとディッキーが言い合いになる。「マージと結婚する」と言うディッキーに対して、トムが並べ立てる台詞は、「一見」あまりに一方的で、思い込みの激しいストーカーのよう。「マージのことなんか、愛してないくせに」「きのうは別の女の子を口説いていただろ」「浴室でチェスをしたあの夜、君も特別なものを感じたはずだ」「ぼくは自分に正直なのに、君はそうじゃない」… あげくに、こんなことまで言い出す。そして、「君は一体何がやりたいんだ」とトムに言われると、ディッキーが激昂し、2人は取っ組み合いになる。このときにディッキーが見せた常軌を逸した暴力性が、結局はディッキーの命を奪う結果になるのだ。映画はこのあと、完全犯罪にすべく奔走するトムの姿を描き、サスペンス映画としての面白さを十分に堪能させてくれる。フレディ殺しにまつわるエピソードに関しては、『太陽がいっぱい』のリメイクと言ってもいいかもしれない。だが、結末は『太陽がいっぱい』とはまったく違っている。『リプリー』では、物語の終盤になって、意外なディッキーの過去がトムに明かされる。アメリカにいた大学時代、ディッキーは「女のことで」男友達とケンカになり、相手が障害者になるほどの大怪我を負わせていたのだ。それゆえに、ディッキーの父親は、息子が「また」同じような経緯から、友人のフレディを殺してしまい、自殺したと簡単に信じ込む。だが、マージだけは、ディッキーはトムに殺されたのだと確信していく。周囲はディッキーの過去をマージには伏せている。ゆえに、こう思う。「マージは本当のディッキーを知らない。だからトムが犯人だと誤解しているんだ」と。一方で観客は、真実を見抜いたのはマージだけだということを知っている。ここに、不思議なパラドックスが生まれる。ディッキーは一点の曇りもない、太陽のような男だった。少なくとも、この過去が明かされるまでは、そう見えた。過去に友人を半死の目に遭わせたなど、そぶりにも見せなかった。トムはディッキーに「自分は大学時代の知り合い」だと偽って接近する。そのトムに対しても、自分の引き起こした不祥事について知っているのか、どう思っているのかなど、探りを入れることさえしなかった。トムがディッキーの筆跡占いをして、「誰にも言えない秘密を抱えている」と言ったときも、まるでピンときていない様子で、「本人にもわからないなんて、たいそうな秘密だな」などとごくごく自然に答えている。だが、ディッキーには、大きな秘密があったのだ。アメリカにどうしても帰りたくないわけも。ヨーロッパにとどまることで、ディッキーは自分の過去から逃げていた。そして、トムとディッキーがボートの上で殺し合いになってしまうケンカを始めたのは? やはり、マージという女性をめぐってのことだった。トムのような男友達を、ディッキーは作っては捨てていた。妊娠して自殺したイタリア人の女性はファウストというディッキーの男友達の婚約者だった。だとしたら、アメリカで起こった事件も、同じような経緯で生じたのではなかったのか? 「本当の自分から逃げ、やりたいことをやらないまま、たいしてやりたくもないことには次々に手を出す」――こういう自分の本質に触れられると、ディッキーは理性を失うほど怒り狂うのではないか?だからもしかしたら、サン・レモの海の上でトムがディッキーに言った台詞は、すべてがトムの一方的な思い込みではなく、ディッキーの真実、あるいは真実の一部だったのかもしれない。ディッキーの心の奥深くに隠されたセクシャリティをうかがわせるのが、ディッキーの死後、トムに積極的に近づいてくるピーターの存在だ。もともとピーターはディッキーの男友達。映画ではつまびらかにされないが、マージの台詞から、トムと同じような立場だったことが暗示されている。トムとピーターは、ディッキーを通してつながるのだ。ディッキーという太陽が隠れたあと、2人は隠花植物のようにひっそりと愛を育もうとする。だが、ピーターは薄々、トムの心に「消せない誰か」がいることに気づいている。サスペンス映画としてのテンポの良さや、ハラハラする展開の面白さで観客を惹きつける一方で、ジュード・ロウというたぐいまれなダイアモンドをディッキー役に配することで、原作者のハイスミスが追究した「隠されたセクシャリティ」というテーマを別の手法で織り込んだ、なかなかに深い作品。のちにハリウッド映画界を代表することになる名優が、こぞって参加しているのも頷ける。

2009.05.05

閲覧総数 63194

-

25

小技の効いた大作『スターリングラード』

ジャン・ジャック・アノー 監督作品の中では、『薔薇の名前』よりも、『愛人/ラマン』よりも、『セブン・イヤーズ・イン・チベット』よりも、『スターリングラード(Enemy at the Gate)』が好きだ。この作品、舞台は第二次世界大戦下、史上もっとも悲惨な市街戦となったスターリングラード攻防戦なので、典型的な戦争映画と思いきや、大河なる歴史の流れよりもむしろ、個人の感情の動きにスポットを当てたヒューマンドラマで、愛国バンザイでも反戦マンセーでもない。いかにもフランスの知識層による演出らしい、アナーキーな思想が滲み出た物語になっている。とはいえ、戦争映画の大作らしく、大規模な空爆や、狂気の銃撃戦を含めた死者累々の地上戦など、カネかけた迫力ある戦闘シーンも当然大きな見どころになっている。スターリングラードの「赤の広場」の噴水の情景は、ぞっとするほどリアルだ。だが、『スターリングラード』で一番興味深かったのは、ヴァシリ・ザイツェフ(ジュード・ロウ)と宿敵ケーニッヒ少佐(エド・ハリス)、それにヴァシリの同志ダニロフ(ジョセフ・ファインズ)の3人の男たちの人間模様。ヴァシリとダニロフの友情を破綻させることになる、才色兼備のターニャ(レイチェル・ワイズ)の存在感も光った。ヴァシリは、ウラルの山育ちの羊飼い。幼いころから羊の番をする都合上、必要に迫られて狼を撃つことで銃の腕を磨いてきた。戦場でヴァシリに出会った文才のある青年将校ダニロフは、ヴァシリの卓越した射撃の腕に驚き、戦場のヒーローに仕立て上げて、国威発揚に利用しようと画策する。ヴァシリに将校を次々と射殺され、さらにはそれをネタにしたソ連の宣伝工作にも煮え湯を飲まされたドイツは、ヴァシリを暗殺すべく、超一流のスナイパーをスターリングラードに送り込んでくる。それがバイエルン貴族のケーニッヒ少佐。生まれも育ちも対照的なヴァシリとケーニッヒ少佐。映画での初登場シーンが、そのすべてを語っている。ヴァシリは、他の多くの兵士と一緒に、鉄道の狭い貨物車両に、モノのように積まれて戦場に運ばれてくる。外から鍵をかけられた、ぎゅうぎゅう詰めの列車内では、兵士たちは立ったまま、ほとんど身動きさえできない。そんな中で、青年ヴァシリは、まるでロマンチックな出来事を待ちでもするかのように、遠くを見つめている。列車が青年兵士たちを運ぶのは、地獄のような激戦地なのだが、その運命を誰もまだ知らない。車両に日が差してきて、青年ヴァシリの瞳を美しく輝かす。ケーニッヒ少佐の初登場シーンは、太陽がとっくに沈んだ夜。シャンパンをテーブルに置いた豪華な専用車両に1人で乗り、戦地へ向かう。貴族然とした物腰も、ヴァシリとはあまりに対照的だ。このとき、向こう側の線路に、負傷兵を詰め込んだ車両が入ってくる。傷を負った兵士たちは、隣りの豪奢な車両に1人でゆったりと腰掛けている、いかにも階級の高い将校の姿に、当然のように注目する。すると、ケーニッヒ少佐は、無造作に窓のカーテンを降ろして、彼らの視界を遮ってしまう。そこには、何の同情も共感もない。下々の人間には一切の関心がない、いかにも心冷たい貴族的な態度だ。ヴァシリは自分を暗殺すべくやってきたドイツ人将校の射撃の腕前が、自分をはるかに凌ぐものであることに、すぐに気がつく。「5歳ですでに狼を射殺した」などという、誇張されたエピソードで世紀のスナイパーに仕立てあげられたヴァシリだが、所詮は羊飼い。もともとは「工場で働きたいなぁ」というささやかな夢をもった、田舎の労働者階級の息子に過ぎなかったのだ。ヴァシリは、ちょうど羊を狙う狼のように向かってくる敵や静止している敵を撃つのには長けていたが、ケーニッヒ少佐の腕はそんなレベルをはるかに超えていた。建物から建物へ飛び移ったわずか一瞬を狙って、同志を一発で射殺されたヴァシリは、「あんな腕前は見たことがない」と全身を震わせて恐怖する。まともにやりあって勝てる相手ではない。ヴァシリは、自分を無敵のヒーローに祭り上げた同志ダニロフに、その苦悩をぶつける。最初のうちは、有名になったことを単純に喜び、有名にしてくれたダニロフに感謝していたヴァシリだったのだが…ダニロフに、無敵のスナイパーとしてではなく、ただの一兵卒として戦いたいと訴えるヴァシリ。だが、ヴァシリにはもはや、その道は許されない。この作品、大作なのだが、微妙な小技も効いている。ケーニッヒ少佐が捨てていったタバコを拾って、吸ってみるヴァシリ。少佐愛飲のタバコは、フィルター部が金の巻紙になっている、めったに見ないようなお高そうなモノ。ゆっくりと吸い止しを唇ではさむヴァシリ。このときのジュード・ロウのアップは、なぜか場違いに淫靡な雰囲気(カントク、狙ってますね)。自分とは縁のない上流階級の味は気に入らなかったようで、吸ったとたんに、「なんだ、こりゃ」と言わんばかりに、すばやく口からタバコをはずすヴァシリだった。やがて、ヴァシリとケーニッヒ少佐は、戦況などそっちのけで、互いを仕留めることしか眼中になくなっていく。国対国の壮絶なはずの争いが、いつしか男と男の決闘の陰に押しやられ、ウラルの羊飼いとバイエルンの貴族にとって重要なのは、自分の国がスターリングラードでの戦闘に勝つことではなく、自分自身が相手を倒すことになっている。銃を構えたジュード・ロウのアップは、もちろん麗しいのだが…そんな彼も、ケーニッヒ少佐演じるエド・ハリスの圧倒的な存在感の前では、しょせん青二才か? 自分の息子に対しては深い愛着を垣間見せる一方、敵国の貧しい少年は利用するだけ利用し、ためらいもなく冷酷に惨殺する偏った人間性も、ケーニッヒ少佐の特殊な育ちを強く意識させる。だが、ケーニッヒ少佐は、本来なら負けるはずのない相手に敗北し、時代とともに没落する貴族階級さながらの運命を辿ることになる。普通ではかなわない相手との闘いに命を懸けているヴァシリだが、戦場に咲く一輪の花のようなターニャとの間に、熱いロマンスが芽生える。ところが、ターニャには同志ダニロフも横恋慕。ヴァシリとは親友といっていいほど仲がよかったダニロフなのだが、ターニャがヴァシリに思いを寄せていると知ると、あっけなく友情は放り出して、ガクのないヴァシリを蔑み始める。ターニャに、「ヴァシリなんてさ~、射撃の腕がいいだけのバカな羊飼いじゃん。あんなヤツはさ、いずれはお役ごめんで死ぬことになっているの。ボクとキミはさ、インテリゲンチャよ。戦争終わっても役立つ人材だろ。ボクらは教育受けてるしさ、無学なヴァシリなんかとは、違った使命をもった人間なんだよ。だからボクらがくっつくほうが正しいの!」とまあ、そこまではさすがに言ってないが、それに近い選民思想をチラつかせ、ターニャを口説く。もちろん、こんなこと言うオトコは振られることになっている。ターニャは、ダニロフ無視のヴァシリ一筋。他の兵士たちと雑魚寝のヴァシリに、大胆にも夜這いをかけるのもターニャのほう。純朴なヴァシリも燃えます。衛生状態(ついでに周囲の眼も…)モノともしないラブシーンは、さすがフランス人監督。おフランス映画のかほりの漂うシーン。向こうで口あけて寝てる兵隊さんが、なんか妙にゆるくてグッド。ほんっとこの映画、小技効いてるなぁ…ターニャに振られたダニロフは、ヤキモチを炸裂させる。ヴァシリと自分を切り離すように、2人仲良く写った写真にハサミを入れるダニロフ(案外ロマンチックなことするお方ですこと。それじゃヴァシリに振られたみたいじゃん)。ダニロフは復讐を開始。ヴァシリに反共産主義的な言動が見られると、軍本部へ密告するのだ(インテリゲンチャは、案外やることがセコい)。ダニロフの告げ口にびっくりして眼をむいている、タイピスト役のオバさんの表情がイイ。だが、最後にはダニロフはそんな醜い自分の心根を嫌悪し、命を投げ出して、ヴァシリとの友情を償おうとする。「隣人をうらやむことのない平等な社会を築こうとしても、結局のところ、羨望は人間の性。人は自分にないものを欲しがる。そして、愛に恵まれるか否かという1点だけとっても、貧富の差はどうしようもなくある」――ダニロフがヴァシリにつぶやく今際の言葉は、共産主義批判に留まらず、人間の普遍的な真実を突いている。社会体制がどう変わろうと、人が平等たりえることは決してない。だが、ダニロフが望んでも得られなかった愛に恵まれたヴァシリは、ダニロフがこれを最後と思い決めて話す「真理」をほとんど聞き流しているようでもある。ヴァシリは難解な話は理解しない。ヴァシリが激しい反応を見せるのは、人の生き死にかかわるときだけだ。自殺に等しいダニロフの死は、図らずも、知識階級のもろさと労働者階級のたくましさをあらわにする。この映画、最後は、死んだと思っていたターニャを病院でヴァシリが見つけ出して寄り添う、優しくもロマンチックなカットで幕切れとなる。ダニロフは死んだが、愛し合う2人は生きている。ヴァシリとターニャの純な愛の美しさと同時に、愛そのもののもつエゴイズムも、そこはかとなく感じさせる大人の演出。大掛かりな戦場のシーンはハリウッド的だが、筋書きに漂う哲学はいかにもフランス的。主役のジュード・ロウも準主役のジョセフ・ファインズも全然ロシア人に見えない。『スターリングラード』の無国籍的な味わいは、Mizumizuにとっては欠点ではないが、伝説の狙撃手ヴァシリ・ザイツェフに思い入れのあるロシア人から見たら、違和感アリアリの映画かもしれない。

2009.05.14

閲覧総数 8040

-

26

やなせたかし(アンパンマン)は晩年、手塚治虫から受けた「恩義の深さに気づいて愕然」とした

現在、You TUBEの「手塚プロダクション公式チャンネル」で限定公開中の『千夜一夜物語』。大人向けアニメラマと銘打った(旧)虫プロダクションの野心作だが、このキャラクターデザインと美術担当にいきなり抜擢されたのが、アンパンマンの作者やなせたかしだ。レア本『ある日の手塚治虫』(1999年)にやなせたかしの寄稿文とイラストが載っていて、それによれば、1960年代の終わり、手塚治虫からやなせに突然電話がかかってきたという。虫プロで長編アニメを作ることになったので、やなせに手伝ってほしいという依頼だった。わけがわからないまま、やなせは「いいですよ」と返事をする。当時を振り返って、やなせは「同じ漫画家という職業でも、手塚治虫は神様に近い巨星、ぼくは拭けば飛ぶような塵埃ぐらいの存在」と、書いている。いくらやなせ氏が謙虚な人だといっても、それはチョット卑下しすぎだろう…と読んだ時には思ったのだが、1969年は、まだアンパンマンが大ヒットする前だった。多才なやなせは詩人として有名だったし、すでに『手のひらを太陽に』の作詞者として知られていたが、漫画では確かに大きなヒットはまだなかったようだ。やなせはアニメの経験などゼロだったから、手塚の申し出は冗談だと思ったらしい。だが、『千夜一夜物語』が始まると、本当に虫プロ通勤が始まる。手塚治虫と机を並べて描いてみて、やなせが「たまげてしまった」のは、そのスピードと速さ。あっという間に数十枚の絵コンテをしあげていくのだが、決してなぐりがきではない、そのまま原稿として使えるような絵なのでびっくりした。(『ある日の手塚治虫』より)完成したアニメ『千夜一夜物語』では、やなせたかしは「美術」とクレジットされているが、キャラクターデザインもやなせの手によるものだ。上はやなせ直筆のイラストとエッセイ。わけわからないまま始めた仕事だが、やってみると案外これは自分に向いているのではないかと思ったという。特に「マーディア」という女性キャラクターは人気で、後年になっても「マーディアを描いて」と頼むファンがいて、やなせを驚かせた。「キャラクター」の波及力に、やなせが気づいた瞬間だろう。『千夜一夜物語』がヒットすると、手塚治虫はやなせに「ぼくがお金を出すから、虫プロで短編映画をつくりませんか」と申し出てくれたという。会社としてお金を出すというのではなく(社内で反対があったようだ)、手塚がポケットマネーから資金を提供したのだ。そうして完成したのが、やなせたかし初演出アニメ作品『やさしいライオン』(1970年)。毎日映画コンクールで大藤賞その他を受賞し、その後もたびたび上映される息の長い作品になったという。こうしたアニメ畑でのキャラクターデザインの仕事がアンパンマンにつながっていったのだと、やなせは書く。『千夜一夜物語』から『やさしいライオン』を経て、やなせのキャラクターデザイン技術は、「シナリオを読めば30分ぐらいでラフスケッチができる」までに向上した。「基本は虫プロで学んだのである」。キャラクターデザインの達人、やなせたかしの飛躍のきっかけを作った手塚治虫。だが、「少しも恩着せがましいところはなく、『ばくがお金を出して作らせてあげたんだ』などとは一言も言わなかった」(前掲書より)やなせと手塚は気が合ったようだ。その後、「漫画家の絵本の会」で一緒に展覧会をしたり、旅行をしたこともあったという。「いつも楽しそうだった」「あんなに笑顔のいい人を他に知らない」「そばにいるだけでうれしかった」と、やなせ。そういえば、やなせの価値観と手塚のそれは非常に似通っている。時に残酷だという批判を受けるアンパンマンの自己犠牲精神は、戦争を通じて経験した飢餓からきたものだというし、「ミミズだって…生きているんだ。ともだちなんだ」という『手のひらを太陽に』の歌詞は、手塚の精神世界とも共通する。戦争は大きすぎる悲劇だが、あの戦争が手塚治虫ややなせたかしの世界を作ったとも言える。『第三の男』ではないが、平和とは程遠い15世紀のイタリアの絶えざる闘争の中でレオナルドやミケランジェロ、つまりはルネッサンスが生まれたように、日本という国を存亡の危機にまで追い詰めた第二次世界大戦があったから、今私たちが見るような手塚マンガが生まれ、次々と新しい人材がその地平線を広げていくことになったのだ。「ぼくは人生の晩年に近づいたが、最近になって自分の受けた恩義の深さに気づいて愕然としている。 漫画の神様であるだけではなく手塚治虫氏自身も神に近い人だったのだ。 どうやってその大恩に報いればいいのか、ぼくは罪深い忘恩の徒であった自分を責めるしかない」(前掲書より)手塚治虫を「神」と呼ぶとき、それは漫画の力量がまるで神様というだけでなく、次に続く人材を「創生」し続けたという意味も含むだろう。藤子不二雄、石ノ森章太郎、赤塚不二夫、水野英子、里中満智子はよく知られているが、さいとう・たかおだって、楳図かずおだって、手塚治虫がいなければ漫画家にはなっていなかったかもしれない。つげ義春さえ、漫画家になるにあたって「ホワイト」だとか「原稿料」だとかの実際を聞かせてくれたのは手塚治虫なのだ。そして、やなせたかし。今や、やなせのアンパンマンキャラクターは、世界でもっとも稼ぐキャラクターのトップ10に入っている。https://honichi.com/news/2023/11/16/media-mix-ranking/そのキャラクターデザインの出発点が大人向けアニメ+ドラマと銘打った(旧)虫プロの『千夜一夜物語』だったというのは、今ではほとんど忘れられているようだが、まぎれもない事実だ。やさしい ライオン (やなせたかしの名作えほん 2) [ やなせたかし ]

2024.05.07

閲覧総数 25178

-

27

『ユニコ 魔法の島へ』の悪役がアメリカ人に評価されるわけ

現在、1週間の期間限定で公開中のアニメ『ユニコ 魔法の島へ』。この作品、だいぶ前からYou TUBEで検索していたのだが、アメリカ人とイタリア人で、「昔、見た」とコメントしている人がわりあいいることに気づいた。イタリアではだいぶ「ぶった切り」だったらしく、それについて文句を言っている人もいた。アメリカではテレビで見たという人が多く、人が人形に変わってしまうのが、相当怖かったらしく、「トラウマになった」「母が生き人形にされないように、(彼女を)つかんでいた」といったコメントが目に付いた。大人から見れば、全然どうってことはない(むしろ、見ようによってはユーモラス)のだが、1980年代の子供たちは、恐怖のどん底に落とされたらしい。大人たちのコメントを見ると、アメリカ人の間では悪役のククルックのキャラクターと声優の演技に対する評価が高いようだ。日本人のコメントにも、もちろんククルックの声(常田富士男)の演技を評価するものはあるが、アメリカ人のほうが数は圧倒的。逆にユニコという存在のもつ「絶対孤独の悲劇性」に関しては、日本人のほうが感度が高い。「こんな残酷な設定を少女向け漫画にぶっこむのは…さすが手塚治虫だなあ。手加減なし…だな」と、まあこれはMizumizuの感想だが、同じようなことを書いている人も…数としては多くないが、そこそこいる。英語吹替のアニメ版も一部You TUBEで見られたので、視聴してみたのだが、いや、これが素晴らしく良い!平易できれいな英語。汚い言葉遣いがないので、日本人の子供への英語教材にぴったりではないだろうか?アメリカ人はそもそも悪役が好き…というか、悪役をうまく演じるかどうかに着目する傾向が強いが、https://www.youtube.com/watch?v=QoBqx-s2rq4上の動画のユニコVSククルックのシーンを見て、アメリカ版”Unico in the Island of Magic”の脚本のうまさに驚かされた。決して日本語版の直訳ではなく、かなりアレンジされている。しかも、それが実にはまっている。Mizumizuには日本語版の脚本より、英語版のそれのほうが感覚的にしっくりくるくらいだ。なんというか、日本語版のほうは明らかに子供向けだが、英語版はもっと「おとな」な感じなのだ。最後の最後、ククルックが小さくなり、自己消滅していくところでは、日本語では「憎しみが溶けてしまう、恨みがしぼんでしまう、私もしぼんでしまう…」という穏やかな声での詩的な表現のあと、「私の負けだよ」と、やさしく語り掛けるような声で終わる。やさしさが憎しみに勝った瞬間ということだ。実に分かりやすい。分かりやすいが、やや説教くさい。一方、アメリカ版は「憎しみだけが私を生かしていた。お前はそれを私から奪う…私には何も残らない。でも生まれて初めて、そう言いたくはないけど、気分がいいんだ」となっている。自己のアインティティを説明的に語ったあと、勝ち負けのことは言わずに、”I feel good”というセリフと共に消えていくククルック、彼は最期に幸福を感じているのだ。やさしさを知って憎しみが消えると、存在できなくなってしまうという悪役ククルックの悲劇。その矛盾は実に深い。憎しみだけを糧に生きることの虚しさを暗に教示しているのかもしれない。あるいは憎しみから解放されたときの幸福感を言っているのか? そこまで思わないとしても、少なくとも、観客に何らかの「思考」を促す強烈な結末だ。この最期の独白、その言葉と声の演技をアメリカ人は高く評価したのだろう。非常に納得できるし、日本版からさらに突っ込んだ解釈の素晴らしい脚本だと思う。ユニコ英語版、いいなあ~。英語の教材としても最適だし、大人が見ても面白い。ぜひ、日本でも英語版の公開、もしくはDVDの販売を求む!ユニコ魔法の島へ(HDリマスターDVD) [DVD]

2025.10.21

閲覧総数 161

-

28

Wikipediaの嘘――虫プロ制作『あしたのジョー』に社長だった手塚治虫が関知しなかった

今でも時々メディアでお見かけする漫画家ちばてつや。いつどんな話を聞いても、本当に人柄の良い方だなぁと感服する。ちば氏の語る、亡くなってしまった昭和漫画界の巨匠との思い出話は貴重なうえにとても面白いのだが、『あしたのジョー』の初代テレビアニメについて、Wikiには吉田豪氏の丸山正雄氏へのインタビューからの引用として、「虫プロダクションでの制作であったが、社長の手塚治虫は本作品をライバル視していたため、アニメ版の制作にも関知しなかった」とある。だが、これはちばてつや氏の証言によれば、ウソだ。『ある日の手塚治虫』でちば氏は、『あしたのジョー』を(旧)虫プロでアニメ化する企画が持ち上がった時に、「手塚先輩がわざわざ打合せで訪ねてきてくださった」と書いている。工事中で道路に穴があいていて車が通れなかったので、手塚治虫は車を待たせ、穴のあいた道路にわたした板の上を歩いてきたそうで、その時の情景をちば氏がカラーで描いている。その絵の下の、ちば氏直筆の文が以下。危ない板を渡ってくる姿を見てあせったちば氏が「こちらからスタジオに出向きます」と叫んでも、手塚氏は「いやいや、礼儀だから」と言って、ガンとして聞かなかった、とある。『あしたのジョー』が「今だに何度もあちこちで放映され、長い間ファンに愛されている」アニメ作品になったことを、ちば氏が嬉しく思っているのは確かだ。ちばてつやのところに手塚治虫が打合せに行ったことを、インタビュー時には丸山正雄氏が忘れてしまっていただけのことかもしれない。しかし、原作者本人は20年たっても憶えていて、手塚氏の律儀さに恐縮しているのに、「ライバル視していたから関知しなかった」などと、事実と違う話を言いふらすのはいったいどういう了見なのだろう?

2024.04.05

閲覧総数 6357

-

29

不思議なデジャヴュ、バリ島のバロン・ダンス

バリ島の記事が中途半端で終わっていたことに気づいた。そこでしばらくは書き落としたバリ島の思い出について。まずは、真実の神バロン(善)と悪魔の女王ランダ(悪)の終わらない戦いを表現しているというバリ伝統舞踊の「バロン・ダンス」。ガムランというバリ独特の楽器を使った音楽にのせて演じられる。こちらがガムラン楽団。全体的にあまりヤル気なし(苦笑)。観光客相手の出し物というのは、どうしてもこういうことになる。始まってすぐ、不思議なデジャヴュにとらわれた。獅子舞のようでもあり、歌舞伎のようでもある。音の響きや舞い方は「長崎くんち」にも似ているところがある。南蛮と長崎くんちの関係についてはよく言われるが、インドネシア方面の文化には、日本人はあまり関心を払っていない気がする。実はこのあたりの島々の文化は、今の日本人が思う以上に海伝いに日本に来ていたのかもしれないし、逆方面の交流もあったのかもしれない。バロン・ダンスと並んで名高いケチャック・ダンスでもそうだが、バリ島の伝統舞踊では「猿」が重要な役割りを果たす。猿はあるときは神のメッセンジャーであり、神の味方として悪とも戦う。日本の記紀神話でも、皇孫ニニギ(のミコト)が天から降りてくる前に、その道であらかじめ待っていて先導役を務めたのが猿田彦大神だ。「猿」の文字が入っている。また、記紀に見る海洋神話には、インドネシアに残る神話との共通性がすでに指摘されている。言葉にも似たものがある。沖縄料理のチャンプルーは、インドネシア語(およびマレー語)のチャンプル(混ぜる)と同じ意味で使われている。島づたいにインドネシアの文化が日本に来たとするなら、途中にフィリピンがあるはずだが、フィリピンにはこうした伝統文化の類似性は直接的には残っていない気がする。キリスト教化するうちに消えていってしまい、バリ島のような小さな島に、取り残されるようなカタチで残ったのかもしれない。「神々の島(つまりは日本と同じく多神教)」バリの伝統に、なにかしら日本人が根源的な親近感を抱くのも、もしかしたらそういう理由かもしれない。こうした化粧やしぐさ(見栄の切り方)も、歌舞伎を思わせる。現在のバロン・ダンスはもう、祭事の意味合いを失い、観光客のための出し物になってしまっているので、日本の歌舞伎の所作を後から取り入れた可能性もあるだろう。こうした女性の踊りは、タイの伝統舞踊とも似ている。バリの伝統舞踊に関しては、その起源が正確にはいつごろなのか、観光地化するにつれてどう変わっていったのか、あるいは変わらない部分はどこなのかといった民俗学的研究がまだまだ本格的になされていない(あるいはあったとしても日本で知られていない)のが残念だ。小さな島だから難しいのかもしれないが、これほど日本との古いつながりを色濃く感じさせる島も少ないのではないか。日本は今、世界でも重要な地位にある国だが、太平洋の地図を見てみれば、大陸からぽつんと離れた辺境の島国で、インドネシアのほうがむしろ地理的なスケールは大きい。この2つの国、そしてバリ島という、インドネシアの島々の中でも小さな島に、日本の伝統文化と根を同じにするものが残されたとしても何も不思議なことはない。バリ島を愛する日本人が多い謎が少しだけ解けた気がした。

2011.07.14

閲覧総数 883

-

30

ドバイのゴールドスークでの適正価格は?

ドバイといったら、やはりココは欠かせません。ゴールドスーク(金の市場)。金製品を売る店が、延々と続く一帯。値切って買うべし、というのは聞いていたので、ココで18金のペンダントヘッドを買うときに一生懸命粘り、2割5分か3割か、そのぐらい引いてもらった。ドバイのゴールドスークに来る前に、アブダビで現地の日本人の知人に出入りの店を紹介してもらったので、そこでも18金のブレスレットを買っていた。品揃えや雰囲気からいったら、ゼッタイにドバイのゴールドスークのほうがいい。ほとんど「日本人にはつけられないようなド派手な金製品」なのだが、つぶさに見ていけば、日本人好みの控えめなもの(苦笑)もある。アブダビで行った店は1軒だけだったし、連れて行ってもらった手前、買わないわけにはいかずちょっと困った(笑)。手ごろなものでよい商品が見つからなかったのだ。さてさて、日本に帰ってきて、知り合いの宝石店の店主に見てもらったところ、意外なことがわかった。どちらも確かに18金は間違いなかったが、アブダビの店は値引きNGだったので、定価で買った。ドバイのゴールドスークでは2割5分~3割値引いてもらった。それでも、アブダビで買ったモノのほうが、重さ当たりの単価はちょっとだけ安いことになるというのだ。ということは、やはりドバイのゴールドスークは3割以上値引きしてもらうのが、UAEにおける適正価格ということになるのかな。ちなみにUAEでは金製品は「重さ」で売る。デザインは関係ないようだった。「値引き交渉はちょっと…」としり込みしがちなジャパニーズの皆様、現地の人が買う店に比べると、ドバイのゴールドスークにある店では、どうやら明らかに3割以上はのっけているのは間違いなさそうなので、心置きなく値引きしてもらってください。

2008.01.23

閲覧総数 3112

-

31

水の宿(とらや)、涼やかな夏の感動

あのエルメスに、「強いて言えばわが社のライバルは、とらや」と言わしめた日本を代表する和菓子の老舗。とらやの凄いところは、日本人ならほとんど誰でも1つは、「とらやの●●は美味しい」と言わせるモノを出すところだと思う。羊羹が一番有名だが、羊羹は好きでなくても、最中が、その手の和菓子に興味がなくても、生菓子が、あるいはあの季節の和菓子が、という具合。伝統的な定番だけでなく、季節ごとのラインナップも実は豊富なのだ。この夏、店頭のディスプレイでその佇まいの美しさに惚れて買った「水の宿」。清々しい透明な水色につぶつぶ感のある白の取り合わせが、夏の涼を漂わせる。手ごろなサイズの紙包装のものがあったので、それを買うことに。和菓子は見た目に惹かれて買うと、味で期待を裏切られることもあるのだが、この「水の宿」は絶品だった。水色はクチナシ青色素で染めた寒天。白は道明寺粉。寒天の滑らかな舌触りと、関西風桜餅を思わせる道明寺粉のつぶ感のある食感の取り合わせがシンプルながら、至高。甘さも、さほど強くなく、といって控えめすぎず、日本茶とよく合う。夏なので、水出しにした煎茶と一緒に楽しんでいる。夏の思い出のひとこまになる、涼やかな感動。こうした和菓子は立派な「作品」。食べているときに、デザインや素材の組み合わせなど、試行錯誤している作り手の姿が浮かんでくる。

2017.08.08

閲覧総数 7267

-

32

バリ芸術そして観光地化の父? ヴァルター・シュピース

観光客の心をわしづかみにするケチャック・ダンス。その形式を現在見るように整えたのが、画家であり、音楽家であり、演出家でもあったヴァルター・シュピースだ。その生涯については、ウィキペディアなど読んでいただくとして・・・(画像は過去にBS-TBSで放映されたシュピースの紹介番組より)自身が画家でもあったシュピースの作品を見ると、素朴派に神秘主義が混ざったような独特な作風が目を惹く。こちらなどは、暗闇の中から精霊がやってきて、現地の人々を驚かせ、怯えさせている。これがシュピースが見た「神秘の島、バリ」の夜の風景だったのだろう。暗闇に浮かぶ精霊は女性のふくよかな肉体をもっているが、その姿は実に禍々しい。異様な迫力で観る者に迫ってくる。この精霊の姿には、俵屋宗達の「風神雷神図」の影響もあるように思える。ヨーロッパの教養人であり、かつ東洋に興味を抱いていたシュピースが日本の中世の名画を知っていたとしても不思議はない。(風神雷神図、一部)シュピースはバリの絵画や舞踏芸術の素晴らしさを西洋世界に紹介する役割を果たした。その意味で、「バリ芸術の父」と称えられている。だが、そのことがバリ島の観光地化に拍車をかける。ウブドに住んでいたシュピースだが、急速な観光地化を嫌い、ウブド近郊のイサという田舎に引っ越したという。こちらがイサのシュピースの家からの眺め・・・絶景。だが、ここは現在スイス人の個人所有になっており、見学はできない。バリ島の評判を高めることに大いに貢献したシュピースだが、1900年代前半にすでに愛する島の観光地化を嘆いたとするなら、今のバリ島を見たら何と言うだろう。絶句してしまうかもしれない。テレビでバリ島の観光業従事者が、「最近は日本人観光客の数が減った」と話しているのをたまたま聞いた。オーストラリア人に比べると、日本人は気前がいいそうだ。それでも最近、数が減ってきてしまったので、「もっと1人ひとりにお金を使ってもらえるようにしたい」と、かなりストレートなことを真面目に言っていて、ややガックリきてしまった。公共交通機関が発達しておらず、初心者はガイド(もしくはガイド役を務めるタクシードライバー)なしで移動するのが難しい島だから、どうしても彼ら馴染みの土産店に連れて行かれることになる。確かにいいものもあるが、売り込みが総じて激しく、かなり疲れてしまう。すべての店がそうではないが、工芸品を売る店などは、すぐに値引きをもちだして、「安くするから買って」という態度だ。ノルマでもあるのか、売り込みに必死な態度は気の毒にも思うが、心のどこかで、「それは違うでしょう」と声がする。日本人はもう安いものには飽きている。安いだけのものならどこにだってあるのだ。バリでなくては買えないもの、そして質のいいものを買いたい。だが、工芸品のレベルは、明らかにチェンマイのが高い。手作りなのだろうが、観光客相手の大量生産臭がして、作品から職人の心意気が伝わってこない。バリ絵画もパリのモンマルトルの観光客相手の絵売りのように商業化・パターン化してしまっている。それでも、シュピースが愛した神秘性は、緑したたる島の風土に、雨のあとにうっすらと流れてくる霧のような湿気に、民族衣装をまとって歩く現地の人々の後姿に、どことなく宿っているようにも思った。日本が変わってしまってもやはり日本であるように、観光地化されても、やはり神々の島・バリはバリなのだろう。

2011.07.18

閲覧総数 1209

-

33

見えてきた、女子シングルの強い選手、強くなれない選手