グレタ.ガルボ≪椿姫≫≪ニノチカ≫

グレタ.ガルボ作品

1.≪椿姫≫

2.≪ニノチカ≫

ーーーーーーーーーーーーーー

1.≪椿姫≫

新派の舞台は結構好きで、幼いころ

よく舞台を観に連れて行ってもらっていました。

その後、テレビで舞台中継などがあると必ず観ていたものです。

泉鏡花の≪婦系図≫も花柳章太郎や

先代水谷八重子といった女優で

見たことがあります。

今日ちょっとここに、触れるのは衣笠貞之助監督の大映作品。

≪湯島の白梅≫と題して

早瀬主悦(ちから)に鶴田浩二

お蔦に 山本富士子が扮した作品である。

早瀬の師、酒井俊蔵に 森 雅之。

なぜ、これに触れたかといいますと

今日の作品の≪椿姫≫とストーリーがよく似ていると言う事なのです。

身分の違う男女が知り合い、第三者の手によって引き裂かれると言うお話は

あまりに単純なストーリーですが、

ともに原典のすばらしさとその映像から伝わる哀切が

美しき古典であると言う事において

やはり取り上げるべきだと思ったからです。

お蔦と主税の間を裂くのは真砂町の主税の師、酒井であるのと

マルグリットとアルマンの間を裂くのが

アルマンの父親であると言う点を

除けば殆ど一緒であります.

≪婦系図≫は戦前に

長谷川一夫と山田五十鈴で映画化されていますが

監督は同じ衣笠貞之助です。

こちらは未見ですがいつか鑑賞したいと思っております。

衣笠は泉鏡花の世界を描くと

その舞台は新派の世界と相まって

不思議な魅力を味あわせてくれます。

鏡花モノの映画においては、

山本富士子はこれ以上の適役はないと

思うほどの絶品で

その他の鏡花モノの紹介をなでしこでもしているように

鏡花モノの富士子さんの作品は必見すべきでございます。

さて、その婦系図と比べて ≪椿姫≫を

ご覧になって頂きたいと今日取り上げました。

”別れろ,切れろは芸者の時に言う言葉、

今の私にはいっそ、死ねと言って。。。!”という

名セリフはないにしろ、

中世のフランスを舞台に

マルグリットと若き法学生アルマンとの恋の原典を

お楽しみください。

≪椿姫≫

ストーリー

花のパリの夜を彩る女たち、その中に

際立って艶麗な女性、マルグリット.ゴーチェがいました。

あまたの紳士が彼女の周りに群がり寄ったのでございます。

ある夜,

地方から上京してきたばかりの純情な法律学生アルマンが

友人の紹介で彼女を知りました。.

アルマンは椿姫と綽名されるマルグリットの美しさに

魂を奪われ、何ものも忘れて、恋い慕うのでした。

それまでの男たちとは違うこの純情な青年の、

激しい熱情に、

マルグリットも初めて乙女のような恋に目覚めていくのでした。

口うるさい社交界の噂をよそに、二人は恋ひとすじに燃え,

郊外の彼女の別荘で甘い逃避生活に酔いしれたのでございます。

当然、ふたりには収入のあてや道もなく、

マルグリットは,彼女の衣装や

宝石を売って生活費にあて、

彼には金の心配などさせませんでした.

そうした甘い蜜のような生活の中で

彼女の身体は次第に蝕まれていきました。

肺を冒されていったのでございます。

ある日、突然、アルマンの留守中に、彼の父親が

訪ねてきました。

初めは噂どおりの夜の女と思い込んで、荒い言葉遣いで

倅を誘惑するなと

意気込んで向かい合ったものの、

彼女が心から倅を愛しているのだと悟ると、

修行中の若い倅の為に、

なんとか身を引いてやってはくれまいかと、

切々とマルグリットに訴えるのでございました。

マルグリットは健気に頷きました。

愛する人の父親を送り出し、帰ってきたアルマンに

心無い愛想尽かしをするのでした。

若いアルマンには彼女の本心など読み取る事など

できるはずもなく、激怒したアルマンは

満座の中で

”売女!!”と罵り、床に打ち臥して泣き、

田舎へ帰ってゆくのでした。

愛するものの幸せの為に

辛い役割を果たしたマルグリットは

その日以来病が重くなり、

雪の降り積もる夜、引き返してきた

アルマンの腕の中で死んでいったのでした

1924年にルドルフ.バレンチノと

ロシアの名女優のアラ,ナジモアが

愛の原典とも言うべきこのデュマの作品を演じている。

わたしはこの作品は観ていないが、

後年作られたジョージ.キューカー監督で鑑賞しました。

1937年度作。

アルマン.............ロバート.テーラー

マルグリット...... グレタ.ガルボで

単純なストーリーだと、

また古臭いありふれたドラマだと

思うかもしれませんが

古典、愛の原典ということにおいて

記憶すべき作品であると申し上げておきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2.≪ニノチカ≫

なんだかガルボとデートリッヒ特集のように

なってしまいましたが、

今夜はガルボの≪ニノチカ≫を取上げました.

山田洋次監督が野村芳太郎監督の薫陶を受けたのと

ビリー.ワイルダーがエルンスト.ルビッチ監督の薫陶を受けた

経緯がちょっと似ている。

≪砂の器≫で山田洋次監督はシナリオ書きに参加しているし、

今日紹介するルビッチ監督の喜劇≪ニノチカ≫では

ワイルダーがシナリオ書きに参加している。

そして、その作風はふたりともどこか恩師の作風を継いでいる。

山田洋次は≪霧の旗≫に最もそれが顕れている。

笑わない女ガルボ。笑わない魅力が彼女の本領である。

作品的にはすごくいいし、

ワイルダーの脚本のさえも見えていいのだけれど、

彼女について言えば、

この作品で、

笑い顔を見せてしまって躓いたといわれている。

悲劇も喜劇も女優は出来なければならないのだけれど

ガルボに関してはそれは許されなかったようだ。

あくまで、笑わない

謎に満ちた女性で、

ありつづけなければならなかった。

この作品の二年後の≪奥様は顔がふたつ≫という作品を最後に

引退してしまった。

スタンバーグとルビッチの全盛時代は

デートリッヒとガルボの全盛時代なのである。

≪ニノチカ≫

出演 ヤクシューバ.ニノチカ......G.ガルボ

レオン.ダルグ伯爵............メルヴイン.ダグラス

ストーリー

三人のロシア政府商務省のすっとぼけた三人の役人が

国家所有の宝石を売る為に、

花のパリにやってきたが、

パリで羽目を外してなかなか商売をしないために

女性特使が使わされる。

ニノチカというその女性特使は、

共産党員の代名詞のようなコチコチの

鋼鉄のような女性。

物事に対しての情操もなければユーモアも解さない。

一方、アイラノフ.ブイラノフ、コバルスキーの三人は

持ってきた宝石が、かつて

ロシアの亡命大公妃で現在パリの社交界で

その名を知らない人はいないほど

有名な大公妃の所有物であったと聞かされていた。

その代理人と称するレオン.ダルク伯爵は大公妃の情人で

彼女の代理人として三人を丸め込み、

パリの裁判にかけると持ちかけ

半額の値段で買い取ろうとしていた。

偶然、エッフェル塔見物をしようとしていたニノチカと

交差点で知り合ったが、

彼女は言葉は抑揚なく、表情もなく、

しゃべるセリフはコチコチの堅物であった。

レオンはしかし、この女性に

何故か興味を持ち、追いまわす。

この映画はつまり、

ニノチカがどうしても笑わないというところが

喜劇なのである。

レオンの饒舌なギャグは

ワイルダールビッチの瀟洒なものであるが、

受けるニノチカのちぐはぐな返答が

我々を笑わせるという仕組みである。

まあそんなこんなで、

ニノチカはレオンの口説きに落ちるわけだが、

”ごらん!時計を見て!午前0時だ。

時計の針がキスしているだろ?

パリではこの時間はみんな愛を囁いているんだ!”

普通の女性ならこんな洒落たくどき文句に陥落するわけだが、

ニノチカは

”長針と短針が重なっているだけでしょう”と

表情も変えずに言う。

口説きの名人、プレイボーイのレオンもお手上げだが....

そこは。。。。??

そして今度は恋の虜になったニノチカが

パリかぶれになっていくのに反して、

レオンが

コチコチのロシア人のような商売根性を持つようになるという

ワイルダー、ルビッチのロシアへの皮肉たっぷりのドラマと

展開していくのである。

ガルボの声はトーンが低く私好みであります。

あの容貌からして美しいソフトな声を想像しがちだが、

この低い声が案外マッチしていて、

威厳のある雰囲気を醸し出して

彼女の魅力のひとつかもしれない。

≪モロッコ≫でのタキシードにシルクハットの

男装の麗人,デートリッヒの魅力にも舌を巻きましたが、

≪椿姫≫の華やかでありながらも薄幸の麗人にも

うっとりとしました。

このニノチカでの彼女の喜劇はわたしはなかなかよいと

思ったのですがアメリカでは??だったようです。

ともあれ、ルビッチとワイルダーの洒落た言葉遊びの作品に

いつか触れてみてくださいませ.。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- おすすめアイドル

- 乃木坂46「熱狂の捌け口」スタジオラ…

- (2025-10-25 17:37:46)

-

-

-

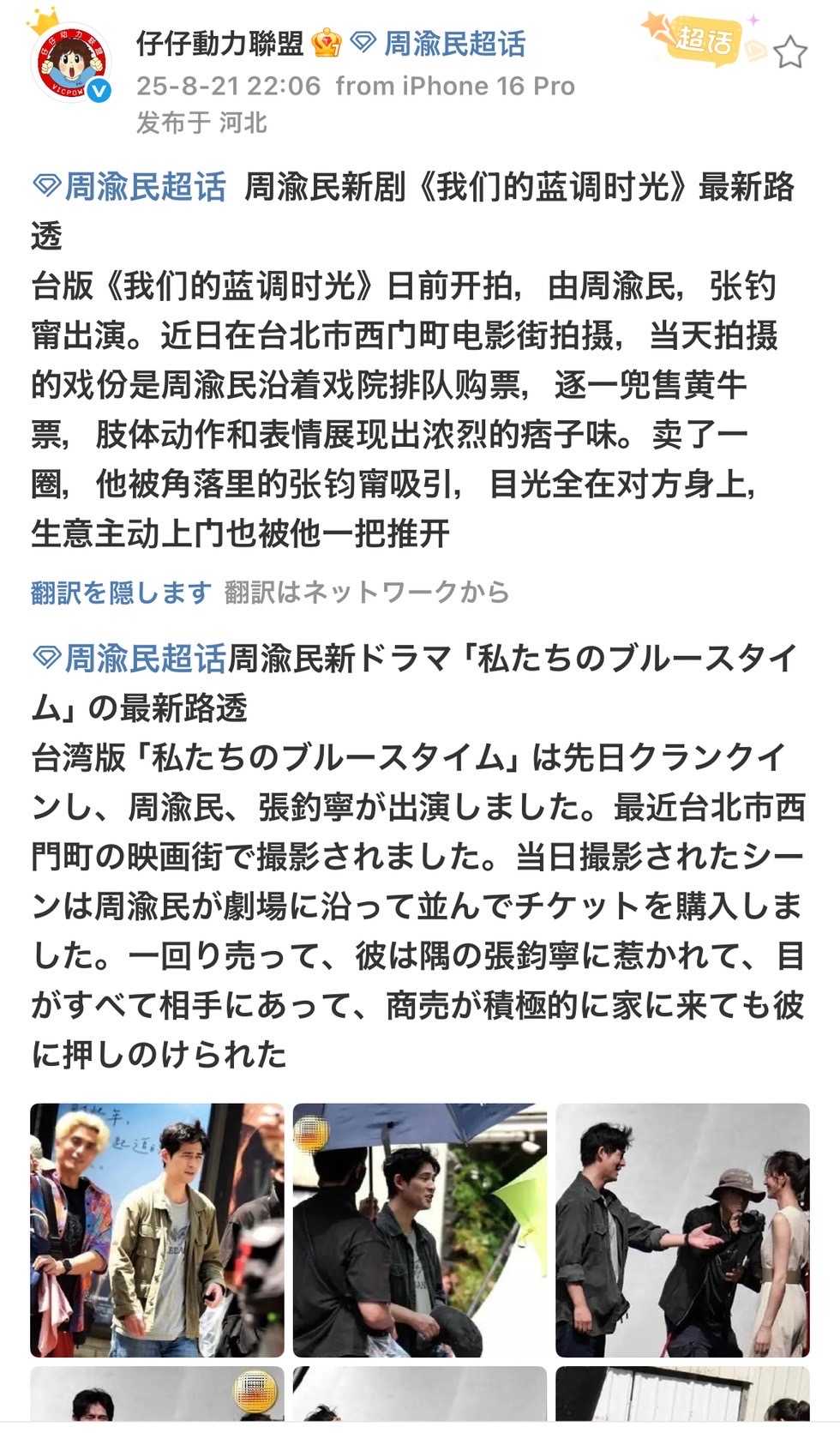

- 台湾ドラマ☆タレント

- 2025/08/21 『我們的藍調時光』撮影…

- (2025-08-26 19:17:32)

-

-

-

- 映画館で観た映画

- おいしい給食・炎の修学旅行★一食入魂

- (2025-11-19 00:12:57)

-

© Rakuten Group, Inc.