「無題」第12章~第16章

東宮御所に着いた一行は、寝込んでおられる東宮の元に集まった。重病ながらも意識ははっきりされているようで、気がつき起きようとするが、帝がお止めになる。東宮がひとつため息をつくと、少将に向かって、

「罰が当たったのだろうか。病気などひとつもしたことがなかったこの私がこのようになるなど。少将のことは、皇后から聞いた。今まで実の兄弟、それも同時に生まれたにもかかわらず、憎しんでいたとは・・・。天罰が下ったとしても逆らえまい。よく考えてみたら、昔から母上が少将をたいそうかわいがっていたこと、先の関白邸の者のあの態度、うなずける。むきになって少将の大事にしているものをからかい半分でよく取り上げたこともあるし。ふふふ・・・今思うと私は馬鹿なことばかりしていたなあ・・・。例の件も少将が決して私の前で見せない表情で想い人からの文を読んでいたから、嫉妬していたのかもしれない。私の立場では、好きな人を妃にすることもできないし、出会いもない。こうして寝込みながら考えていると、いつもお前のことを羨ましいと思っていたのかも・・・。」

そしてさらに一息ついて話し出す。

「もうそんなに長く生きられないと思うよ。日に日に弱ってきているのが自分でもわかってきた・・・。こうしてお前が弟だとわかった以上、これからのことはお前に任そうと思う。父上、この私を廃太子にしてください。そのほうが帝やいろいろな方の立場上、良いと思います。どこか静かなところで余生を過ごし、ひっそりとこの世を去りたいのです。」

「うむ、わかった。本当にそれでいいのであろうな。」

すると東宮は静かにうなずき、眠りについた。少将は東宮の心変わりやふくよかで煌びやかであった東宮と一変した身に相当重病であると感じた。

第13章 再会

午後からは殿上の間で大政官のみの審議が急遽行われることとなった。審議の前に右大臣自分の息子の左近少将を連れて少将の元にやってきた。左近少将は同僚で、三の姫のすぐ上の兄にあたる人で、親友というほどではなかったのだが、一緒に宿直もしたことがある。左近少将は先ほどの殿上の間での出来事をまったく知らない様子で、声をかけてくる。

「久しぶりだな右近殿。妹姫との一件は、驚いたよ。ところで、右大臣である父上からの伝言で、あの日のことは許すから今日帰りにうちに寄ってほしいと・・・。何か急な審議が入ったらしいので、あとから戻って話がしたいと・・・・。あれほど右近殿を嫌がっていたのになあ・・・。まあいい、これから帰るのだろ。同じ牛車に乗るといい。」

「ありがとう・・・・。でも・・・。」

「遠慮などするなよな。せっかくあの父上が一緒に酒でも飲もうといっているのだから。」

「ああわかった・・・。」

右大臣家につくと、左近少将が客間に案内した。案内されるまま、少将は座って長々と左近少将の話を聞いている。疲れがたまっているせいか、少しぼおっとしてくる。この客間から姫のいる対の屋までどれくらいあるのだろうか。右大臣邸は内大臣邸と同じように結構広い。東三条邸は庭がきれいなことで有名で、庭の手入れが行き渡っている。特に今の季節、庭に植えられたもみじが色づき、それを眺めながら、くだらない左近少将の話を聞きながら適当に返事をしていた。声高らかに笑う左近少将をうっとうしく思えるほど、疲れきっていた。次々と出てくる豪華な料理を眺めながら、ため息も出てくる。お腹はすいているはずなのに、なぜか食欲がわかない。いつになったら右大臣が帰ってくるのか。きっと今日の審議は東宮の廃太子と、少将の立太子の件でもめているのかも知れない。東宮の今後の処遇も、気になり、自然と少将は上の空になる。

一方、姫の対の屋では、本日のお妃教育の予定を終え、くつろいでいるところにいろいろな女房の話が姫の耳に入ってきた。

「客間に左近様のお客様がいらっしゃっているらしいわよ。まあ珍しいこと。」

「急にですって。同僚の方って聞いたけど?」

「どのような方かしら?左近様のお友達なのでしょ。」

「どの女房も誰か教えてくれなのよねえ・・・左近様の女房ってケチで嫌よねえ・・・誰かそっと見てきてくれないかしら?」

「ねえ聞いて!私後姿なら見たわよ!とても素敵な方でしたわ・・・・。すらっとして気品に満ちていて・・・本当に左近様のお客様?って感じかしら。でも束帯が武官束帯なのよねえ・・・。きっと近衛府の方か、衛門府の方かしら・・・。もう私ったら素敵過ぎてその場で気絶しそうだったわ。」

姫は女房達の言葉に気にもしなかったが、騒がしかったので、コホンと咳をすると女房達は静まった。すると桔梗が姫に申し上げた。

「姫様、このようなことを申し上げてもいいものかわからないのですけれど、姉の桜から文がありまして・・・。あの・・・今朝早くあの少将様が早馬で吉野からご帰宅に・・・。」

姫は顔色を変えながらも冷静に振舞おうとしたのか、「そう」といって物語などを読みはじめた。

(宇治の君は帰られたのね・・・お許しでも出たのかしら・・・でも私は・・・。)

と思うと一筋の涙が流れる。同じ敷地内に宇治の君がいるなど知る由もない。

日がかげりだした頃、やっと右大臣が帰ってきて客間に入る。そして左近少将を下がらせ、二人きりになられ話し始めた。

「遅くなってしまいました。申し訳ありません。結構審議が長引きまして・・・。」

「はあ・・・。」

「誰も反対したものなどはなかったのですが、東宮の処遇がなかなか決まらず、結局先の関白縁の嵯峨野の別荘に身を置かれることとなりました。そしてあなたの立太子の日程もひと月後と・・・。」

「兄上はいつごろ御所を出られる。」

「陰陽寮に占わせましたところ、明後日の朝が一番早いとのことで、帝も了解されました。」

「そう・・・。いつまで少将として出仕できるのだろうか・・・。できれば兄上について嵯峨野までお見送りしたいのだが・・・。」

「とりあえず、正式な立太子宣旨は半月後となりますので、それまでは少将としてのご身分でいいと思われます。」

「そうですか・・・。」

右大臣は少将に酒を勧めると、少し口をつけ、疲れと酔いからか、いつの間にか脇息にもたれかかって眠ってしまった。右大臣は少将の従者橘晃を呼び、内大臣宛に文を書いた。

『親王様は疲れからかこちらで眠ってしまわれたので、今晩はこちらでお預かりいたしますので、ご安心ください。』

「これを内大臣にお渡しするように・・・。お前も帰っていいよ。明日の朝早く迎えに来ればよい。決してお前が心配しているようなことはないから。」

「はい。かしこまりました。」

というと晃は右大臣家を出ようとすると、萩に声をかけられる。

「あなたは右近少将様の・・・・。」

驚いた様子で晃は振り返り、一礼をすると立ち去った。

(もしかして・・・客間のお客様は・・・・)

萩は急いで姫の対の屋に戻った。そして姫の耳元に屋敷内で晃に出会ったことを告げた。

「そう・・・ただの文のお使いかもしれないのだから、軽々しく言いふらさないように・・・。」

「でも姫様・・・。」

冷静そうに振舞う姫を見て、萩は立ち上がって姫に申し上げる。

「姫さま!これでよろしいのですか?もう少将様とお会いできないかもしれませんのよ!私この目で見てまいります。」

「萩!お父様に怒られてしまうわ!」

「姫様のためですもの!私が勝手にしたことですので姫様は怒られませんわ!」

というと萩はさっさと客間のほうに向かっていった。

客間では慌しく後片付けをしていた。中をそっとのぞくと、客人は脇息にもたれかかって眠っている。萩はほかの女房に紛れ込むと、上着を掛け直すふりをしてそっと顔をのぞいた。

(この顔は・・・やはり少将様。衣の匂いからして間違いないわ!)

「そこのあなた!客人を寝所まで運ぶのを手伝って!」

と、ほかの女房に声を掛けられ、一瞬ビクッとしたが、何とか女三人で寝所まで運び、束帯を脱がせて横にさせた。そして衣をかぶせると、寝所を後にし、姫の元へ急いだ。萩は姫に近づき、耳元で報告する。

「ほかの女房に知らせると何ですので・・・・。お客人なのですけれど・・・やはり少将様でしたわ。右大臣様のお客様として参られたようで、不思議ですこと・・・。どうされます?」

「そう・・・宇治の君・・・わ、私には関係ないこと・・・・。」

「姫様!ほんとによろしいですの?」

姫は我慢できなくなったのか、萩の胸元で泣き出した。

「会いたい!最後に一度でいいから宇治の君に抱きしめられたい!未だにあの日のぬくもりや感覚が忘れられないの。あの方は心から暖かい方なの・・・。華奢であられるのだけれど、そう思えないような包容力があって・・・・。やはりあの方じゃなきゃ・・・。」

「姫様・・・。わかりましたわ・・・みなが寝静まった頃に忍び込みましょう。」

「ありがとう萩・・・。」

夜が更けると、そっと対の屋を抜け出した姫と萩は、ゆっくりゆっくり客間に向かう。そして周りを伺いながら部屋の中に忍び込んだ。姫は一息ついて、寝所のほうにゆっくり進んでいった。

(これで宇治の君じゃなかったら・・・・)

寝所に入るとそっと几帳の影から覗き込んだ。宇治の君と思われる客人は相当熟睡しているのか、姫がすぐ近くにいるのに気づかない様子だった。

一方右大臣の寝所には女房がそっとやってくる。

「お休みでございますか?」

「うむ良い何だ?」

「あの・・・・三の姫様が客間に・・・・。」

「わかった。そのままにおくといい。そのほうがこちらには好都合だから。」

「でも・・・あの一件のことがありますので・・・。」

「私は知らないふりをしておくから、お前達もそっとして置くように・・・いいな。」

「はいかしこまりました。」

(思ったとおりの展開になったぞ・・・。萩が客間に入っていったのを見てきっと姫の耳にはいるだろうと思っておった・・・。これで親王が姫と契って頂けたら、こちらも本望だ。今日の審議で入内が白紙になったからな・・・。これで安心だ・・・。)

そう思うと右大臣は眠りについた。

客間では姫がそっと寝ている少将を覗き込み確認すると、横に座って少将を眺める。

「あの・・・姫様・・・・。」

「萩、外で誰かが来ないか見ていて頂戴。誰か来たら知らせてね。」

「はい・・・。」

萩が出て行くのを確認すると、姫は少将の右手をそっと手にとって姫の頬にあてた。

(ここには夢にまで見た宇治の君がいらっしゃる。なのに・・・。)

そう思うと一筋の涙が、少将の額に落ちる。

「うう・・・。」

姫ははっとして少将の手を放し後ろを向いた。少将は目を覚まし起き上がると、薄暗いことに気づきいう。

「今何時かな・・・つい寝入ってしまった。あの・・・女房殿、私の従者を呼んでいただけないでしょうか・・・。家の者が心配しているかもしれないので・・・。あの・・・」

(そうだったわ!私桔梗の衣を借りてきちゃったんだった!!!どうしよう。)

と姫は困った様子で、そっと少将のほうに顔を向ける。薄暗い上にまだ寝起きで意識が朦朧としているのか、姫であることなど気がついていない様子で、また横になられる。

「あ、あの・・・少将様・・・私・・・。」

少将はふっと気がつき急に起き上がる。

「その声は姫?!綾姫ですか?!」

綾姫は恥ずかしそうにうなずくと、少将は、小袖姿の自分に気づき、すぐに単をまとった。そのあわてように姫はクスクスと微笑んだ。つられて少将も微笑んだ。

「そこじゃ寒いでしょ。こちらに・・・・。」

と、少将は恥ずかしそうに姫を誘う。

「はい!」

そういうと姫は少将の胸元に飛び込んできた。少将は姫を抱きしめると長い沈黙が・・・。じっと見つめる姫に少将は頬を赤らめる。

「私の顔に何かついていますか?きっと長い間吉野にいて、村の者と交流していたから鄙びてしまったかな・・・。それとも・・・。」

「ふふふ・・・。夢にまで見た宇治の君がここにいらっしゃるのですもの・・・。次はもうないかもしれないので、今のうちに・・・。」

すると少将は急に真剣な顔つきになっていう。

「姫・・・明日から当分会えないかもしれません。明後日は兄・・・いえ東宮の静養に半月ほどお供しようと思いますので・・・。しかし、きっとあなたのことをお迎えに上がります。どのような形であっても、きっとあなたを私の妻に・・・・。それまで待っていただけますか?」

「はい!」

姫の返事を聞いて満面の笑みで微笑むと、姫にキスをした。姫は真っ赤になって、少将の胸にうずくまった。姫は少将の張り裂けそうな鼓動を聞いて、さらにうずくまる。

「ひ、姫。もう遅いし・・・その・・・。もう寝ないと・・・一緒に・・・どうかな。決して何も・・・その・・・」

少将は照れながら姫を離すと、小袖になって横になった。姫は少将のまじめでかわいらしい態度に微笑み袿を脱いで一緒に横になった。少将は姫の額にかかる前髪を手でかきあげ、その手を頬に当てると、再び姫にキスをした。姫は少将の小袖の胸元を、ぐっと握った。姫はこのまま少将を受け入れるつもりでいたが、今はそれ以上のことはないようなので、少将にうで枕をされながら姫は眠りについた。少将は姫の髪をなでながらじっと見つめている。

(きっと姫を妻にして幸せにするから・・・。今まで悲しませた分きっと・・・。)

そして自分も眠りについた。夜が明けそうな頃、萩が姫を起こしにくる。

「姫様、早くお部屋にお戻りにならないと・・・他の者に見つかってしまいますわ・・・。起きていらっしゃいますの?」

すると姫は目を覚まし、まだ眠っている少将の頬にキスをすると、袿を着てさらっと文を書き残してそっと部屋を出て行った。

『私達の春の訪れは遅いのだけれども、きっと来ますよ、暖かい春が。それまで私は厳しい冬でも耐え忍んで待っています。』

部屋に帰った姫は、何事もなかったように寝所で眠りについた。少将は、姫がいないことに気がつくと、枕元においてある姫からの文を朝日が差し込むところで、読み始める。とても短い文だけれど、少将にとっては大変大切な文となった。すると女房が、格子を上げにやってきたようで、大事な文を胸元にしまって、小袖のみの格好だったので、急いで単を羽織ると、脇息にもたれかかって、考え事をしていた。どんどん女房達は角だらいやら何やらを持ってきて朝の身の回りの世話をしてくれる。髪を結い直す者、朝餉を用意する者たちでばたばたしている。朝餉を済ますと、今度は代わる代わる束帯を着付けてくれる。なんと言う女房の多さか。圧倒されていると、右大臣が客間にやってきた。

「昨晩はたいそうお疲れの様子でしたね。よく眠れましたかな。」

「ついつい寝入ってしまいました・・・。お恥ずかしい限りで・・・。朝餉までご馳走になりありがとうございました。」

すると右大臣は扇を広げ、ニヤニヤしながら少将の耳元でこっそり話す。

「もううちの婿同然の方ですからね・・・これくらいは・・・。」

「へ?」

「いえいえなんでもありませんよ・・・(あの状況で何もないとしたら相当な馬鹿か生真面目なのか)」

ちょうどそこに内大臣家から迎えの網代が来たようで、車宿あたりが騒がしくなる。そして晃が客間の前の庭までやってきて右大臣に礼を言う。

「うちの主人が大変お世話になりました。内大臣様もたいそう心配されておりましたが、右大臣家のお泊りということで安心されており、文を預かってまいりました。」

というと、右大臣付の家来に文を渡し、右大臣が受け取った。

『そなたの思惑は見え透いておるわ!どうせ親王と三の姫を既成事実に持ち込もうというつもりだろ!まあ親王はまじめな方だからそのようなことはなさらないと思うがな。三の姫の入内が白紙になり、親王がうちの嫡男でなくなった以上、うちの四の姫もそのうち入内させてやるから覚えておけよ。今回は多めに見ていてやるが、親王の後見人は私であるから、勝手な真似はなさらぬように。最後に昨晩親王を泊めていただいたことだけはありがたく思うことにしよう』

(いつまでたっても嫌味なじじいめ。見ておれよ。やはりこの親王はまじめで人柄の良いかただ。やはり内大臣の息子ではなかったな・・・。)

右大臣のころころ変わる表情を見て、晃はだいたい書かれている内容がわかったようだが、そういうところに疎いのか、少将は気づいていない様子だった。そろそろ出仕の時間が近づいているので、少将は丁寧に感謝の挨拶をすると、内大臣の網代に乗り込み、参内した。

一方姫の対の屋では、萩がほかの女房達を遠ざけて、昨晩のことを聞きに来る。

「姫昨晩はさぞかし楽しい夜だったでしょうね・・・あのその・・・少将様とは・・・・?」

姫は真っ赤な顔をして言う。

「乳母子の萩だからこそ言うのよ。いい?何もなかったのよね・・・でもちゃんと私のことを求婚してくださったの・・・。お優しい言葉で・・・。そんな真面目で優しいところがすきなの・・・。」

「普通ああ言う状況でしたら・・・てっきり・・・。」

「まあ、あの方はそのような方ではないのよ。きっと私のことを想って正式に決まるまではと思っていらっしゃるのだわ。」

そんなことを知ってか知らずか、ニコニコしながら出仕前に右大臣は姫の元にやってくる。

「昨晩は・・・さぞかし楽しい夜であったろうな姫・・・。満月の美しい夜であったのできっとどなたかのところでゆっくりと・・・。」

すると姫はカアッとなって右大臣に言う。

「お父様!もしかして・・・・。」

「昨日は急な客人で言っていなかったのだが、お前の春の入内が白紙になった。理由は言えないが、とにかく白紙になったことだし、昨晩はもちろん・・・・・。」

すると萩が大臣の耳元で申し上げる。

「それが・・・何も・・・。」

右大臣はよっぽど驚かれたのか、腰を抜かしたまま動けなくなった。

「あの状況で何もなかったと!!!せっかくの機会を作ってやったのに!」

「お父様!あの方はそのようなお人ではありませんわ!でもちゃんと正式に求婚をいただきました・・・。」

「そうか!それがあればまだマシかもしれん。お、そうだ今日はそれどころではなかったのだ。今日は大事な宣旨が大極殿で殿上を許されるもの皆に発表される日であった・・・右大臣のこのわしが遅れるようであれば、また内大臣に先を越されてしまうわい!」

そういうとさっさと参内なさった。

(お父様があんなに嫌われていた少将様なのになんだか変ね・・・)

と不思議そうに思った姫だったが、昨晩こっそり眠る前、少将からいただいた扇を大切に胸元にしまいこみ、昨晩の思い出の品として、大事にすることにしたのです。

第14章 東宮と東宮女御

参内すると、慌しい様子でいろいろな役人が動き回っている。右近少将(まだ少将の身分なので)は右近衛府に立ち寄って上司である大将と面会する。

「今まで長い間私のわがままで仕事を疎かにいたしました。まことに申し訳なく・・・。」

「うむ、例の噂はこの私も度肝を抜かれたが、少将殿の潔い行動には感心いたしました。まああなただからこそあのような事になったのかもしれません。真面目な方ほど、急に予想もできない行動をすることもありえることで。あの頃の想い人はまだ宣旨が下っていなかったからこれで済んだのかもしれません・・・。そうそう噂なのだが東宮妃入内を白紙にされたらしい・・・・。これで何事もなく通えることができますな・・・。」

「え、白紙に?」

「ご存じなかったのか?それはそれは・・・・。」

すると左近少将が入ってくる。

「右近殿、こちらにいたのですか。主上がお呼びのようですよ。早く行かれないと・・・。」

少将は大将に頭を下げると急いで、内裏の主上の御前に急いだ。しつこく左近少将がついてくる。そして昨晩の事をしつこく聞いてくる。

「左近殿、申し訳ないのですが、あなたの妹姫とは何もなかったのです。これでよろしいでしょう!」

「おい!そんな言い方はないだろう!義理の兄弟になるかもしれないのに!」

少将はプイッとして左近少将を引き離す。

「あなたは今、許されてないのでしょう。ではここで。」

「あとでゆっくり教えろよ!右近!」

困り果てた様子で帝の御前に上がった。

「すっかり疲れは取れましたか?右大臣家で昨夜はお世話になったようで・・・。」

「主上までこの私をおからかいに・・・・。お戯れを・・・」

帝はくすっと笑っていたが、一変して険しい表情で少将にいう。

「東宮の件だが・・・護衛としてそなたがお供してくれないか・・・。廃太子と立太子の宣旨を下す予定の半月後まで東宮のそばでいてやって欲しいのだ。つらいだろうが、そのほうが常仁親王もゆっくり療養できるというもの・・・。」

「主上、今日私も申し上げようと思っていたのです。私もできる限りのことをして差し上げたいのです。」

「それは良かった。以前常康に対する東宮の悪い行いがあったので、きっとうらんでおると思ったのだが・・・・。あと、そなたの位の件だが、立太子までそのままにしておく。直系の親王でありながらこのような位の例はないのだがそなたに見合う位が埋まってしまっていてね・・・・。」

「いえ、少将のほうが兄いえ東宮の護衛としてお世話できるというもの・・・。感謝しております。ところで今日はなぜ大極殿辺りがいつになく騒がしいのでしょうか。」

すると内大臣が帝の代わりに言う。

「それはあなたの親王の宣旨を皆に報告するためだよ。内大臣家の嫡男が東宮に上がるわけにはいかん。まず正式に親王宣旨を下さないといけないのだ。あなたは出席しなくて良いので、その間東宮御所に行かれて東宮様の看病に当たられたらいかがか。」

「はい・・・。」

そういうと、少将は東宮御所の東宮の寝所に向かった。やはり日に日に弱っているようで、少将が部屋に入っても眠っている。

(明日の移動は東宮の負担にならないだろうか・・・。休み休みの移動のほうが良いかもな・・・。)

東宮のそばにいる薬師を呼び、容態を聞く。やはり思わしくないようで、どのような薬を処方してもよくならない。手のほどこしようがないという。やはりもう助からないのか。すると女官が声をかける。

「あの・・・少将様。東宮様がお目覚めに・・・。少将様を呼んでいらっしゃいますけど。」

「わかった。」

再び寝所に入ると、東宮は座っていて少将の顔を見ると、しっとりと微笑まれる。

「父上に聞いたよ。僕の代わりに東宮になってくれるのだってね・・・。明日も一緒に・・・。」

「護衛として半月ほどでございますが、ご一緒に・・・。」

「そうだよね。半月たつと、僕は廃太子宣旨を受けて、もう護衛など要らない身分となるのだし・・・・。君は立太子の宣旨を受けてここに入ることにね・・・。今日は調子がいいのだ。やはり廃太子願いを承諾していただけたからかな・・・・。今までの振る舞いはやはり東宮という堅苦しさからというか・・・・。元々君と違ってじっとしていることに耐えられない性質であった。」

「きっとすぐに廃太子の宣旨を下さらなかったのは、帝の気持ちだと思いますよ。何かの失態ですぐに廃太子になるのとは違いますし・・・。今まで病ということをふされていたことですし、東宮にとっての吉日に宣旨を下されるそうですので、きっと少しでも幸せに余生を過ごしていただきたいという親心なのでしょうね。」

「そうだな・・・僕としては今すぐにでも廃太子したいのだけれども。廃太子になる以上ここにいる女官の中でも元服前からいてくれる者だけ連れて行くことにしたよ。良いことに私には女御はいても、子がいなくて良かった・・・。女御も出家して私の元に最後までいてくれるといってくれた。女御が私のことをそこまで思ってくれていたなんて・・・。気づかなかった・・・。だから私は寂しくはないのだよ。」

すると几帳の後ろですすり泣く声が聞こえた。そういえば女御は内大臣家の長女で、正室の子ではなかったが、側室は旧宮家出身の方なのでこうして東宮が元服の添い臥し役より、入内されて妃にはなってないものの女御としてずっとそばにおられた。東宮よりは七つも年上、内大臣家で元服したときには入れ替わりで入内されたお方なので、面識もなかった。

「そこにおられるのは姉上でございますね。」

「少将様、今まで姉弟として育ってきましたが、あなたはずっと先の関白家でのお育ちで、面識はなかったのですが、出仕されるようになり、こちらによく宿直にいらっしゃったでしょ。」

「ええ、春宮坊の太夫も一時期兼ねておりましたし、帝から直々に警護を・・・。」

「ずっと弟としてお慕いしていましたのよ。今回の件も、本当はうちのお父様が実家のほうに帰ってくるようにといわれたのですけれど、東宮をお慕いしていましたし、このまま内大臣家でお世話になっていても・・・そこで私は東宮についていくことに決めましたの。出家して、東宮の看病をし、少しでも御長く御幸せにお過ごしできるように仏に拝もうと・・・。」

「それなら姉上に東宮のことをお任せして安心ですね。」

「ええ・・・。」

「このことで、女御と私は本当の夫婦になれたと思うよ。今までお飾りとしてしか思っていなかった私は恥ずかしいよ。いろいろ感謝しないとね。」

というと、女御に支えられながら薬湯を飲むと、横になった。

「明日、頼むよ・・・。嵯峨野の別荘は亡き先関白であるおじい様の縁の別荘だし、内大臣の北の方である叔母上が譲り受けたものだから。あそこの冬は雪、春は桜・・・とてもお庭がきれいだそうだね・・・。楽しみだよ。」

「はい、東宮の様子を見ながらゆっくりお連れします。」

「ありがとう感謝するよ。そばには女御の春姫がいるしね・・・。」

薬が効いてきたのか、東宮は再び眠りについた。

「この薬湯がないと痛みで眠れないのです・・・。痛くないようにお振る舞いなのですが、多分相当いたいのですわ・・・。ひとりになられると痛みでうなっておられるので・・・。年が越せるかどうか・・・・きっと私が少しでも長く・・・・。」

といって女御はホロホロと泣く。本当にこの女御は東宮を想われているのだと少将は感じた。

少将は宇治の姫君もそのような姫であるといいなと思った。最期まで看取ろうとお考えの女御を羨ましく思うのである。

第15章 東宮の御静養

朝早くに出立予定なので、夜が明けきらない時間に参内した少将は、出立準備走り回った。昨日に親王宣旨が下ったからか、いつものように軽々しく声を掛けてくる公達はいなくなった。昨日帝より、東宮の行列の指揮官を任じられ、昨日は打ち合わせのため、各役所を走り回っていたためか、内大臣邸に戻ったのは日が変わってからのことであった。家に帰ったら帰ったで、自分の準備をしなければならない。内大臣の北の方の別荘といっても、半月居なければならないので、相当な準備が要る。しかしながら、晃が機転を利かせて、前もって女房達に指示をしていたので、確認のみで済んだ。足りないものは随時内大臣家から届けてもらうことになっているので、最小限の荷物で済んだようである。ほとんどといってもいいほど、寝てないのだが、今日は特別な役割ということで、気を引き締めて動き回っているのだ。至る所で、少将は何かしら「右近少将の宮」と呼ばれるのに嫌気が差したが、そのようなことは言っていられないので、てきぱきと指示を飛ばした。そろそろ出立の刻となると、少将は東宮御所の庭まで網代を寄せると、東宮と女御を迎えにいった。

「東宮、そろそろ出立の刻ですが、御用意のほうは・・・。」

すると女御が代わりに言う。

「準備はできておりますわ。」

東宮は少将の肩を借り、ゆっくりと網代に乗り込もうとすると、ある女官が言う。

「まあ網代に東宮をお乗せするの?びろう毛の車とかの車じゃなくって?せめて唐車で・・・」

女御はその女官に、

「失礼ですよ!これは東宮の思し召しなのです、あなたは黙っていなさい!」

というと東宮が言う。

「春子姫、そう怒らなくても、あの女官が言うのも無理はないよ。この私には東宮用の車はもったいない。」

と、少し微笑みながら女御に言った。

少将は東宮と女御が乗り込んだのを確認すると、一同に合図をする。

「出立!」

内裏を出ると、少将は用意された騎馬に乗り込み、東宮の車の真横に付き、警護をしながら一同の指揮に当たった。

気分が悪いといわれると少将は列をとめ、少し休憩を取り、良くなられたと同時に動き出すという繰り返しで、ようやく嵯峨野の別荘についたのは夜になってからになった。少将は最小限の者以外と共に内裏に戻り、帝に到着の知らせを報告するとすぐに騎馬に乗って嵯峨野の別荘に帰ってきた。

「女御様、今戻りました。」

「ご苦労でしたね。右近少将様。あなたは昨日も遅くまで今日のことで走り回っていらっしゃったのだから、お疲れでしょう・・・先にお休みになって・・・。」

「御前失礼します。」

というと、少将のために用意された対の屋につくとふと輝いている月に見とれてしまう。この嵯峨野の別荘は別荘といっても結構広く、御邸と間違うくらい大きな庭と建物が建っている。そこの東の対の屋を少将は頂いた。東は春の間と言われており、梅や桜と言った春の草木が植えられているのだが、初冬の今は多分東宮の居る西の対の屋、秋の間といわれる庭の方がもみじなどの草木が美しい。前回来た時は、祭の事故の時。その時この対の屋は葉桜がとてもまぶしく、初夏の心地よい風が心と体を癒したものだった。今はなんと言うか寂しい庭であるが、月の美しさに心を奪われ、庭の寂しさなど気にしなかった。

『あなたと私の場所は違うのだけれども、きっと同じ月を見ていらっしゃるのでしょう。こんなにきれいな月をいつかあなたと見たいものです 右近少将常康』

東宮の静養についてきているにもかかわらず、ついこのような歌をススキにくくりつけ、晃を呼びつけ、宇治の姫君に渡すように頼んだ。すると一時がたつと返事の文が返ってくる。

『場所は違うとあなたは言うけれど、心の中では一緒のはずよ。だから同じ月を一緒に見ているのと同じことなのに・・・ 綾子』

と言うような歌が書かれた文をもみじにつけて送ってきた。このもみじは、先日の客間近くに植えてあるもみじである。と言うことは、先日のことは覚えていますか?忘れないでくださいねと言う意味もあるのだと、少将は感じ、ついつい顔を赤らめるのです。

東宮がここに来られてから、御所の重々しい空気に触れていないためか、以前のように日に日に弱っていかれることはない様で、痛みはあるものの、楽しそうに女御とお話になっている。体を起こす時間も以前と比べて長いようで、庭を眺めながら、女御や少将と共に、話す機会も増えているようである。食欲も出てきたようだが、確実に体を病が蝕んでいるのには違いなかった。時折顔をしかめて痛みに耐えられている様子が見受けられるが、以前に増して、女御とは仲睦まじく、楽しそうに静養されていた。少将はこのお二人にお子様がおられればもっと楽しく幸せに違いないと思うようになるが、無理に違いないと思ったのである。しかしこの時、女御は東宮の姫を懐妊されていた事など、お気づきにならず、廃太子の宣旨が下る前日まで、三人で楽しくお過ごしになったのです。

第16章 廃太子と立太子宣旨

太極殿ではついに常仁親王の廃太子と、常康親王の立太子の宣旨が下る日がやってきた。いつもの武官の束帯を着ているが、今日は立太子の儀礼なので、文官の束帯で出席する。殿上人が皆集まると、親王は上座に座り、帝の代理として宣旨を読み上げる関白左大臣が中央に立ち、宣旨を読み上げる。

『一の宮常仁親王を廃太子とし、院の称号を与えると同時に二の宮常康親王を東宮とする。師走吉日同大極殿にて立太子の儀礼を行う。以上』

と関白が読み上げ、親王に一礼をすると、一同は関白にお辞儀をし、次は親王にお辞儀をする。親王が退席するまでの間、一同は頭を下げたままで待っている。

帝の居る清涼殿に向かう途中、関白が話かける。このお方は皇后や内大臣北の方の兄上にあられる方で、親王の伯父上に当たる。元服前の昔からこの関白を父のように慕っていたので、以前からお互い親子のように仲良くお付き合いをされていた。

「今日はとても緊張した御様子で、こちらも緊張してしまいましたよ。一の宮も二の宮も私の甥子ですからね。立太子の儀礼までは鳥羽の私の別邸をお使いください。元々先の関白から譲り受けた邸ですので、遠慮なく。わが関白左大臣家は妹皇后の御実家であり、親王の御実家のようなものですから。」

「伯父上、お言葉に甘えさせていただくことにします。もう内大臣家とは一線を引かれた方が良いと父上も仰せでしたし、ちょうどどこかに移らないとと思っていました。しかし内大臣様は私の後見人であられ、蔑にできない。亡きおじい様の別邸に移るのであれば問題はないと思いますし・・・。」

「ところで、例の宇治の姫をどうなされるおつもりでしょうか・・・。もうあなたの立場ではそこらの公達のようにそう簡単には結婚できなくなるのです。これからはいろいろな姫君も入内されよう。」

「私もそれを考えていたのです。ちょうど伯父上には適齢な姫君がいらっしゃらない。ですので、この件に関しては伯父上に相談してもよろしいですか?真っ先に宇治の姫君を入内させたいとは思っているのですが・・・。」

「まあ姫の父君については少し気に障るところがありますが、かわいい甥子のためです。何とかいたしましょう。」

親王は少し不安そうな顔をしたが、関白の協力的な言葉に少し安心した。

清涼殿では、帝のほかに皇后も親王の来るのを心待ちにしていた。皇后は一度だけお見舞いと称して嵯峨野の別荘にいらしたきりの対面となる。関白と親王が帝の御前に参り、先程の宣旨について御報告申し上げる。そして、関白は立太子の儀礼まで鳥羽の別邸に親王を預かると報告すると、帝や皇后はたいそう喜ばれて了解された。関白は親王立太子のために、立派に教育された女房や雑司達、そして道具一式を皇后の実家として提供すると報告し、皇后も自分つきの女官を数人移動することを帝に提案した。帝も帝付の女官数人を東宮御所に配置すると仰せられ、何とか形は整った。内大臣は関白家に負けないように残りの衣装やら、お道具、足りない物一式を用意すると帝に申し上げた。

「あの・・・今までこの私に仕えてくれた晃は・・・。近江は女房としてつれて来ることは出来ますが・・・・。」

と親王が言うと内大臣は答える。

「近江は女房として今教育させているが、晃は連れてはいけません。新たに侍従やらが代わりに就くことになります。」

「わかっています。しかしずっと一緒に居たのです・・・。見合う位を与えてやって欲しいのです。元々晃の実家は先の近江守。今はその父上も病でなくなっており、母君、晃と近江のみとなっていますが・・・・。」

「すぐに位をやるわけにはいかないが、いずれ頃合を見て・・・。」

と帝が言った。とりあえず儀礼までは体調を整えよと仰せで、皇后と共に清涼殿から退出された。退出されたのを確認して、関白が親王に耳打ちして微笑む。

「そうそう、鳥羽に入られたらもう出歩くことなどできませんよ。いいのですか?宇治の・・・。」

親王は少し顔を赤らめる。

(そうだ、これからは護衛が付くし、参内以外は簡単に出られないのだ。それどころか御所に入ったらなおさら・・・。今日のうちに会っておかないと・・・。)

そう思うと同時に関白が言う。

「私が何かしら理由をつけて、宇治の・・・父殿に言っておきますよ。そうですねえ・・・」

さらにこっそり耳打ちする。

(宇治の姫君の邸近くで具合が悪くなったと言えばいいのです。晃と言うものにもそう伝えています。そうすれば誰も疑わずに・・・)

(なるほど・・・)

するとさっさと関白は殿上の間に行って右大臣にこのことを報告する。すると右大臣はいやににやけた様子で、さっさと用事を切り上げ、

(東宮になられる親王がうちに、うちの姫に参られる・・・・・。粗相の無い様にしないと・・・ムフフフフ)

などと考えながらまるで飛ぶように帰っていった。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

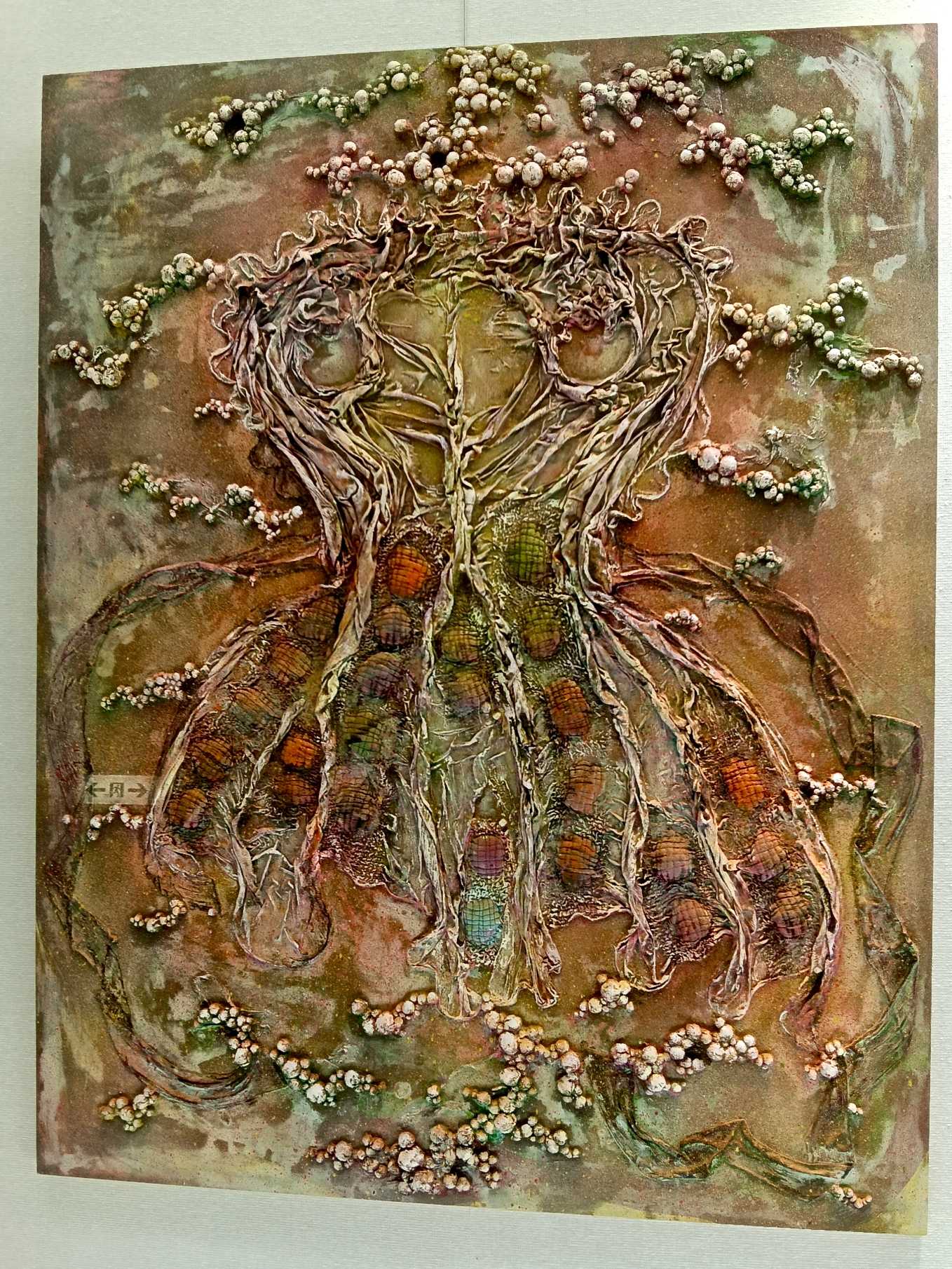

- 美術館・展覧会・ギャラリー

- 着古した服のシリーズ

- (2025-11-26 06:59:10)

-

-

-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ

- 今日もよろしくお願いします。

- (2023-08-09 06:50:06)

-

-

-

- アニメ・特撮・ゲーム

- [楽天市場]【福袋】【中身の見える…

- (2025-11-26 07:02:43)

-

© Rakuten Group, Inc.