[魔法学校の居眠りキャシー] カテゴリの記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

魔法学校の居眠りキャシー 9(最終話)

「申し訳ないね。もう少し結界修復の承認が早く下りていれば、ここまでのことにはならなかっただろうにね。ジェフから聞いたよ。君がポルパノフの計略を聞き出してくれたんだね。すでに奴は警備隊に捉えられて、取調中だ。どうやら結界修復の邪魔もしていたようでね。余罪は多い。それから、シャルロット・マイヤーという生徒を知っているかい?」「はい。」 その名前を聞いただけで、動揺してしまう自分が情けないとキャシーは唇を噛む。「彼女は魅了魔法が使えるらしいんだ。どうもジェフを狙ってたようだが、こいつにはすでに心に決めた人がいた様でね。ちっとも魅了が効かないので、占いの館のオーナーだというポルパノフを利用して君を消そうと企んでいたようなんだ。可愛い顔をして、恐ろしい人物だよ。」「あっ…」 キャシーの顔から笑顔が消えた。「ああ、すまない。自分が殺されそうだったなんて、恐ろしいよね。」「あ、いえ。そうではないのですが…」 眉尻がぐんと下がって、悲し気な顔になったキャシーの手を、ぎゅっと握りしめてじっと見つめるエメラルドの瞳があった。「あ~、そういうことか。ジェフ、いい加減に白状しなさい。これ以上彼女を悲しませてはいけない。さて、私はお邪魔虫のようだから、退散するとしよう。」 パットは席を立つとジェフにウィンクして見せた。そして、ドアを開けたところで思い出したように声を掛ける。「そうだった。キャサリンさん、君の治癒魔法の能力はなかなかのものだよ。学校からも進められているだろうけど、治癒魔法の能力を伸ばす教育システムに、是非とも参加してね。」 にっこりと微笑んで州長が部屋を出ると、ふうっと大きなため息をついてジェフが改めてキャシーに向き直った。「キャシー、お前も気づいている通り、俺には白オオカミの獣人の血が入っている。ハーフなんだ。だから、純血の獣人ほどではないけれど、やっぱり自分の番には敏感になるみたいだ。」「そう、そんなに夢中になれる人に出会えたなんて、良かったね。」 悲し気な笑顔のキャシーの猫耳は、これ以上下げられないほど下がっている。しっぽも隠れてしまっているようだ。視線を外してなんでもないようなふりをするが、どうしたってジェフにはバレているだろう。「キャシー、俺の番…。お前にも獣人の血が入っていたんだな。」「え…? 今、俺の番って…」「初めてあった時はモヤモヤするばかりだった。だけど、前に腕を掴んだ時、全身に電気が走ったんだ。この腕を、放したくないってな。」 ジェフは立ち上がって、そっとキャシーの頬に触れた。拗ねたような瞳が潤んでいく。「おまえは、俺の番になるのはイヤか?」 キャシーが首を横に振ると、勢いで涙がぽろりとこぼれた。「ジェフが討伐に行くのを見送る度に、心配で仕方がなかったの。どうか無事で帰ってきてほしい。怪我をしたら、どんなことでもして、助けてあげたいって、気が付いたらそんな事ばかり考えていた。だけど、ジェフは学校で一番の人気者よ。私みたいな地味な子で、本当にいいの?」 その言葉に、今度はジェフが眉を下げてほほ笑んだ。「おまえじゃなきゃ、ダメなんだよ。」 キャシーの手を取ると、そっと口づけを落とす。すると、キャシーの頬がバラ色に染まった。「私、決めたわ!新しい教育システムに入って、本気で勉強する。ジェフに相応しい自分になりたい!」「ああ、期待しているよ。」 それから数か月が経った。キャシーの獣化はすっかり影を潜め、学校の中で知っているのはジェフだけとなった。教育システムが性に合っていたのか、キャシーはめきめきと頭角を現し、ジェフ、キャシー、ソフィア、そしてメグは、学校でも優秀な生徒として目立つ存在に成っていた。「ソフィア・ハミルトンさん、マーガレット・アンダーソンさん、それから、キャサリン・クラークさん。来週から、隣の州の討伐に参加してもらうよ。他のクラスからも何人か行くんだが、チームリーダーはジェフリー・ウィンストン君だ。頼んだよ。」「「「はい!」」」 3人が揃って返事をすると、クラスからヒューと口笛が飛び出す。「うちのクラスからは3人も選ばれたのか。鼻が高いぜ!」「君は、もう少し、きちんと練習した方がいいんじゃないかな。」 調子のいいセリフは、以前キャシーに火炎魔法をかけてしまいそうになった生徒だ。トンプソンにバッサリと指摘されている。「では、今日はここまで」 担任が言い終わると同時に扉がバンっと開いて、ジェフが飛び込んで来た。「キャシー、帰ろうか。今日は、駅前のビルに出来たカフェテリアに行ってみよう。」「ホント!嬉しい! じゃあ、ソフィア、メグ、また明日ね」 キャシーの腰に手を回して、とろけるような甘い笑顔で誘うジェフを、これまでどれだけの生徒が驚き、悲鳴を上げて見てきたことか。 クールで女子には無関心な、それでいて成績もよく魔力も多く、そして美丈夫な彼を多くの女子が狙っていたのだ。「はぁ、クールな彼もかっこよかったけど、あのとろけるようなハニースマイル。私にも向けてほしいわぁ」 どんなに羨ましがられても、もう拗ねたりひねくれたりしない。キャシーは昔の自分の事を想うと、クスっと笑って、ジェフに手を引かれるまま教室を後にした。「キャシー…、僕が思っていた以上に成長したな。ジェフが相手じゃ勝ち目はないか。」 トンプソンの言葉は誰にも届かない。それでも、彼は満足だった。キャシーは目覚めたのだ。 そう、自分にもちゃんと価値があるって気づいたから。自分の価値は、自分で磨き上げなくちゃダメだって、分かったのだから。FIN

August 29, 2023

コメント(0)

-

魔法学校の居眠りキャシー 8

おだやかな風が、カーテンを揺らせてキャシーの枕元まで流れてくる。髪が頬にかかってくすぐったい。そんな風に思いながらふと目を開けると、見たこともない真っ白な壁の部屋に横たわっている自分に気が付いた。「あれ?ここはどこ?」 声を出そうとすると、信じられないほど掠れていた。身体を起こそうにも鉛の様に重くて動かない。ほのかに優雅なバラのような香りがしていて、キャシーは深呼吸した。そっと視線だけで周りを確かめる。本当にバラの花束が枕元の花瓶に生けられていた。そして、なぜか白い尻尾のようなものが自在に足の傍を動き回っている。 静かにドアが開いて、入ってきたのは母親だった。「おかあさん。」 かすれた声で呼びかけると、目を見開いて駆け寄る母の姿があった。「キャサリン! 気が付いたのね!ああ、良かった!体の具合はどう?どこも痛くない?ちゃんと見えている?母さんの声も聞こえているの?」 質問攻めに眉尻を下げて小さく笑った。「大丈夫。体がとても重くて動かないけど、痛みはないよ」「そう、それは良かったわ。あなたはね、もう2か月も意識を失っていたのよ。ああ、キャシー。良かったわ。」 目に一杯涙をためて喜ぶ母の手に、なんとか自分の手のひらを乗せて言う。「お母さん、心配かけてごめんなさい。」「いいのよ。こうやって、また話せるようになったんだもの。」 その頃、病院の少し手前の花屋の前で、青年が足を止めていた。「やぁ、今日もお見舞い? 今朝は、ピースって種類が良いのが入ってるよ。ほら、やさしい黄色にふちがピンクなんだ。」「じゃあ、それを花束にしてくれ。」「まいどあり。」 店員は、慣れた手つきできれいな花束を作りながら、ぽつりと言う。「お客さん、長い付き合いになっちゃったね。うちは有り難いけど、早く元気になってほしいよね。」「ああ。まだ、目が覚めなくてな。」「そっかぁ。彼女さん、治癒魔法ができるって話しだったよね。倒れるまで人のために働くなんて、ホントに立派な人だよ。そういえば、そろそろ結界の修復が終わるそうだよ。彼女さんが元気になってくれたら、ゆっくりできるね。」「そうだな。ありがとう。」 青年は花束を受け取ると、その明るい花色に彼女の笑顔を重ねて悲し気に微笑み、病院へと向かう。その後ろ姿に、店員は声を掛けた。「彼女さんが元気になったら、うちに寄ってよ!お祝いのお花をプレゼントさせてほしいんだ。」 青年は振り向いてそっと手をあげると、再び歩き出した。「キャシー、あなた、自分の姿に気が付いている?」「え?どういうこと?」 きょとんとする娘に、母は鏡を向けてやる。「ええ!なにこれ?猫耳カチューシャ?」「何を言っているの。ハッキリ言うわね。あなたには猫の獣人の血が混じっているの。私の母が猫の獣人だったのよ。」 ぽかんとした顔で母の姿を見ていたキャシーに、先ほどから目の端に見えていた白いしっぽがそうだそうだと頷くように振れている。「貴方は、先の魔獣乱入の戦いで怪我した人をたくさん治癒してあげたんだけど、最後にとても容体の悪かった男の子を治癒している最中に魔力を使い果たして倒れてしまったのよ。連絡をもらった時は、生きた心地がしなかったわ。魔力が無くなるってことは、命が亡くなるってことなのよ。だけど、あなたの中の獣人の力が、なんとか命をつなぎとめてくれていたの。」 そこでようやくジェフの事を思い出したキャシーは、すかさず母に尋ねた。「それで、その男の子は無事だったの?」 そんな娘の様子を見て、ふっと笑顔になった。自分の命の事よりも、彼を心配する娘は、恋をしているに違いない。「貴方の周りにあるお花、お見舞いの度に持って来てくれているわ。さぁ、お医者様にちゃんとみてもらいましょう。」 すぐにやってきた医者に確認してもらうと、念のため翌日に検査を行って、大丈夫なら退院できると告げられた。「本当に良かったわ。じゃあ、明日、退院の用意をしてくるわね。」そっと頭をなでると、母は安心して帰っていった。 一人病室に残ったキャシーは、再びうたた寝を始めた。小さなノックが聞こえて目を覚ますと、静かにジェフが入ってきた。まだ意識が戻っていないと思っているのか、そのまま手に持っていたバラの花束を空いている花瓶に生けると、ベッドサイドにそっと置いてベッドの横にスツールを引き寄せて座り込んだ。「うわっ!」「ふふふ。お花をありがとう。ジェフが元気そうで安心した。」「え…?う、うそ。」 みるみる目を見開いて、立ち上がると、壊れ物に触るようにそうとキャシーの手を握り締めた。「キャシー…?俺が分かるのか?」「うん、分かるよ。」「具合は悪くないか?」「うん、身体は重いけど、大丈夫。それよりジェフの体調はどうなの?」「見ての通りだ。」 こんなに弱ってしまってもまだ自分の体調を気にしてくれるキャシーに、眉を下げて泣き笑いの顔でその手に頬擦りした。 しばらくすると、静かなノックが聞こえ、パットが入ってきた。「ああ、もう再会できたんだな。キャサリンさんのお母さんから意識が戻ったと聞いたんで、伝えようと思ったんだが…。なんだ、お邪魔だったかな。ほっほっほ」「あの、あなたは?」 戸惑うキャシーに、ジェフが紹介した。「州長のパトリック・スミスさんだ。俺の父親の親友で、父親代わりでもあるんだ。」「ああ、だからジェフはあんなに一生懸命討伐に力を入れていたのね。」 パットは自分もスツールを引っ張り出して、座り込むと、今回の事態について頭を下げた。つづく

August 28, 2023

コメント(0)

-

魔法学校の居眠りキャシー 7

「どうしてこんなことになったんだ。キャシー…。」 ベッドに寝かせておくように言いつけて、教諭が薬を取りに行った隙に、ジェフはたまらずにキャシーを抱き締めた。本当に、どうして自分がこんなことをしているのか分からないが、キャシーを失う事だけは避けたいと心が叫んでいる。連絡を受けたメグとソフィアが急いでやって来ると、ジェフは慌てて体を離した。「それで、その不審者はどうなったんですの?」 当たり前の質問に、ジェフはハッとした。すでにシャーロットの姿が見えなくなっていたのだ。事情を聞いたソフィアは、すぐに学校側に連絡をいれ、シャーロットの行方を追ってもらうことになった。 しばらくすると、キャシーが意識を取り戻した。ジェフを見るなりしがみついて叫ぶ。「大変なの!ポルパノフって人が占いの館で獣人の血を持つ若者を集めて、軍隊を作ろうとしているらしいの。」「どういうことだ?」「私、治癒魔法についての話があるって、呼び出されたんだけど、会議室に行くと、すぐに変な薬をかがされて…。気が付いたら例の館で、なんだか暗示をかけるような変な映像と音楽が流れていて、気持ち悪くてとっさに飛び出したんだ。そうしたら、ナイフを持った男に捕まって、館のオーナーだって人のところに引っ張って行かれたの。それで、どういうつもりなのって、問いただしたら、冥土の土産に教えてやろうって。獣人の血を持つ者は自分の奴隷にするんだとか言い出して…。」「あ~、もう。それ、殺されるやつじゃない。」 メグが冷静な顔で言う。そばでソフィアもジェフも頷いていた。「だけど…。どうせなら、あいつらの悪だくみを聞きだしてやろうと思ったんだもん。」「お馬鹿ですわねぇ。そのせいでこんなにひどいことになったのでしょう?あなた、自分の顔がどうなっているか、ご存知ですの?まったく、女の子だというのに!」「うわっ、何、この顔!」 窓ガラスに映った自分の顔を見て、今更驚くキャシーだった。「もう、キャシーのバカ!あなたに何かあったら、私たち、どうしたらいいのよ!今回はジェフリーさんが助けてくれたから良かったけど、次はないからね!!」 普段落ち着いているメグが、声を荒げてキャシーの腕にしがみつく。さすがのキャシーも、危険な行為だったと反省するのだった。 キャシーの話す内容は、パットから聞いていた物と同じだった。そうか、やはりその男が黒幕だったのか。ジェフがそんなことを考えていると、警報が鳴り響いた。「また魔獣の侵入か!? キャシーを頼む!」 そう言い放って、ジェフは医務室を飛び出して行った。医務室の教諭が戻ってくると、ソフィアやメグもジェフを追った。「みんな、気を付けて!」「こら、まだ体を起こしてはダメよ。しっかり休みなさい。」 教諭はキャシーの傷の手当てをすると、治癒魔法で痛みを和らげてくれた。「今度の魔獣侵入は相当ひどいみたいなの。今日、明日はここでしっかり体を休めて、その後は、治癒魔法の鍛錬をしていきましょう。そうしているうちに顔の腫れも引くでしょう。」「分かりました。」 すでに幾人かの魔術師が、結界の補修に入っているという、しかし、どっと入ってきた魔獣は討伐しなければならない。腕に覚えのある人々が懸命に対応しているという。打ち身の痛みは残っているものの、2日目には体を起こして、念を集中させる訓練が始まった。 周りから、もっと本気で頑張れと言われ続けていたキャシーは、今になってみるみるうちに腕をあげていった。「キャサリン・クラークさん、あなたは本当に腕のいい治癒魔術師になるわ。」 微笑んでそう語る教諭の目の下には、うっすらとクマが見て取れた。「先生、もう、身体も随分楽になったし、私もけが人の対応をします!」 キャシーには分かっていたのだ。この戦いで怪我をしている者がとても多いことを。治癒魔法は大変貴重で、こういう時にはどうしても負担がかかってしまう。それでも教諭はなんでもないふりをして、粘り強くキャシーの鍛錬に付き合ってくれていたのだ。 キャシーが活動を始める頃には、けが人がどんどん増えていた。州内の結界魔術師が懸命に修復を試みているところに魔獣が襲い掛かる事件も起こり、その修復は一層遅くなっていた。 魔術学校は、そのまま今回の魔獣乱入事件の専門病院と化していた。何日にも及ぶ戦いは、人の心を蝕んでいく。疲れを感じて、ふっと椅子に腰かけるキャシーの腕をひっぱり、さっさと治癒魔法をかけろと高圧的に命令する輩まで出てきた。 どんなに治癒魔法を施しても、次々とけが人は運び込まれてくる。ふらふらになったキャシーを、医務室にいた教諭が労った。「クラークさん、少し休んだ方がいいわ。今日はもう自宅に帰りなさい。ゆっくり休んでまた助けにきてね。」「先生…。分かりました。」 廊下を歩いていると、重症患者を集めた教室の前に名簿が貼られていた。何人かの名前には、赤い二重線が引かれ、亡くなってしまったことが分かる。その重傷者の中に、ジェフの名前を見つけたキャシーは、慌ててジェフのベッドを探した。「ジェフ? どこ?」 教室の奥へと進んでいくと、一番奥に、酸素マスクをつけたジェフが横たわっているのが見えた。「うそっ…。」 気が付くと、ジェフの傍に駆け寄って、治癒魔法を施していた。「ジェフ!ジェフ! 目を開けて!」 懸命に魔法をかけるキャシーの後ろから、他の生徒が声を掛けた。「僕もさっき頑張ったけど、彼はもうだめかもしれないね。足とお腹に大きなひっかき傷がある。出血もひどかったんだ。やっと止血できたけど、僕も目の前がチカチカするから、今日は休ませてもらうよ。君も気を付けた方がいいよ。魔力って、すべて使い果たすと、命を落とすって言うからね。」「そこまで、そこまで頑張ってくれて、ありがとう。私もできる限りの事はしたいの。」 無理はするなよと言って、生徒は帰っていった。ただでさえ数の少ない治癒魔法の使い手だ。途中で帰る者を悪く言う人はいない。「だけど、助けたい!ジェフだけは、失いたくないの!」 もう、だれも失いたくない。キャシーの中でウィルとの辛い別れが蘇る。しかし、もう以前の自分ではない。訓練を受けて、少しは治癒の力も強くなったと言われている。ましてや、ジェフは、今やこの州の魔獣対策の重要人物だ。失うわけにはいかないのだ。 気を失いそうになって、ふうっと息継ぎをする。まだ駄目だ。もっとがんばらないと。自分はポルパノフの魔の手から救い出してもらったお礼も言ってない。再び意識を集中させて、立ち向かう。目の前がチカチカしてきた。周りの音が遠くなって、耳鳴りが外の世界を遮断する。それでもキャシーは必死でジェフに治癒魔法が掛け続けた。そして、そのままベッドに突っ伏して気を失ってしまった。つづく

August 27, 2023

コメント(0)

-

魔法学校の居眠りキャシー 6

次の日学校に向かうと、事務職員だという男から声を掛けられた。「キャサリン・クラークさんですね。治癒魔法の聞き取り調査をしているので、会議室Aに来てもらえますか?」「あ、そういえば、先生にそんなことを言われていたっけ」 友人たちと別れて、キャシーは事務職員に連れられて会議室Aに向かった。 その頃、ジェフは州長から面会を受けていた。州長パトリック・スミスは、この学校のオーナーでもある。「いつまでも魔獣の侵入が続いて申し訳ないね。君が水面下で動いてくれているおかげで騒ぎにはなっていないが。まったく、君には頭が上がらないよ。」「それはいいけど、結界はまだ修復できないのか?」 ソファに背中を預けて、ため息交じりに言う若者に、パットは眉尻を下げた。「この前の州議会でやっと承認が取れてね、隣の州から術者を借りられることになったんだ。それから、治癒魔法が使えるメンバーを集めて、特待生として訓練していこうと思っている。先の魔獣の大量侵入では、若者が何人も命を落としてしまったからね。」「そうだな。」 答えながら、ジェフは自分の手のひらを見ていた。幼馴染を亡くしたアイツは、まだまだ伸びしろがあるのに、自分の力に気が付いていないのだ。それにしても、あの感覚はなんだったのか? 腕を掴んだ瞬間に伝わってきたビリビリするような胸騒ぎ。すぐには手を離せなかった。「それから、君の耳に入れておかなければならないことがある。うちの密偵からの報告なんだが、他国から流れ込んできたある人物が、どうもおかしな動きをしているらしい。街中に占いの館なる物を建てて、若者を引き寄せているんだ。だが、その実態は、どうやら獣人の血を引く若者を見つけ出して、何かのサークルに登録させているらしい。」「パティ爺と同じような動きじゃないか。」 呆れた様に言われて、パットはゴホンと咳払いをした。「しかしな。どうもこの人物、エゴール・ポルパノフの言うんだが、軍人崩れで、私設の軍隊を作ろうとしているようなんだ。隣国でも似たような動きをしていて、獣人の血を継いでいる若者を奴隷の様に扱っているらしい。」「じゃあ、今度はこの州が狙われているってことか?」 眉をしかめたイケオジが、悔し気に頷く。「奴のやろうとしていることは、獣人の奴隷化だ。われわれの目指すことの正反対なんだよ。僕は、君のお父さんと約束している。あの時、多くの純血の獣人がバタバタと倒れる中で、君がまったく体調を崩さなかったのを見て、彼が懇願したんだ。もし、純血の獣人がいなくなったとしても、どうか獣人の血を消さないようにしてほしいと。今まで通り、獣人の血を持つ者も人間も支え合っていける世の中を保ってくれと。」「父さん…。」 ジェフは幼いながらも当時の事を覚えていた。父ジョニーは、魔獣対策本部の統括をしてたのだ。獣人や魔力を持つ人間を平等に扱い、協力して魔獣に立ち向かっていたのだ。その姿は凛々しく、社会でも尊敬される存在だった。そこで、政治家や富豪が自分の息子を魔獣対策団に入団させようと、画策していたが、すべてジョニーに寄って却下されていた。ところが、あの疫病の災難が治まったあと、ジョニーの後に統括についた人間は、なぜか魔力無しで、魔獣の侵入が発生すると、獣人の血を持つハーフを極力戦地に向かわせるように仕向けていた。それに気づいた魔力持ちの人間達が、獣人の血を守るため、ハーフの子どもをジェフの様に養子に出して、獣人の血を持つことを隠して守っているのだ。 話が終わって、会議室を出たパットは、ふと立ち止まってジェフと視線を合わせた。しかし、それは、何かがいたという気配の残滓に過ぎなかった。 パットと別れて教室に向かうジェフに、メグが泣きそうな顔で声を掛けて来た。「あ、あの。キャシーを、キャサリン・クラークさんを見かけませんでしたか?今朝、治癒魔法の事で説明があると言われて、会議室に向かったまま戻ってこないんです。職員室に行っても、そういう説明の予定はないって言われるし。」 会議室と言われて、先ほど感じた嫌な残滓が頭をかすめた。これは、まずいかもしれない。ジェフはすぐにパットに連絡を取って、街に飛び出して行った。 人目がなくなったところで獣化し、焦る気持ちを抑えて気配を探る。「どこだ? どこに行った?」 気が付くと、警備隊らしい者が街中を見回りしている。これは州長によるものだろう。あの会議室での残滓から、キャシーの気配は消えている。見つかるような場所にはいないだろう。ジェフは少しずつ場所を変えながら、その気配を探っていった。すると、不意にパットの口笛が聞こえた。これは、戻ってこいの合図だ。 州長の執務室を訪ねると、秘書官のデイビスが部屋に招いてくれた。「ジェフ、さっきおかしな情報が入った。どうやらあの学校の講堂裏の道具入れから、不釣り合いな人物が出てくるのを見かけた生徒がいたらしい。」「道具入れ?」 確かに講堂の裏手には、大きな式典などで使う道具が収められた道具入れがある。しかし、普段は厳重に鍵がかかっているはずだ。「とにかく行ってみるよ」「頼んだよ。」 どうか間に合ってくれ。 学校にそぐわない人物、道具入れ、あの異様な残滓、考えれば考えるほど、心配が募る。どうしてアイツが狙われるんだ。ジェフは唇をかみしめた。 胸の奥から押し寄せるような焦燥感、これは一体なんだ? 講堂の裏手の道具入れは、何事もなかったようにいつものままのように見えた。しかし、近づいたジェフは目を見開いた。明らかに南京錠はこじ開けられた跡がある。確かめようと手に取ると、ガラガラと音を立ててばらばらに崩れ落ちた。 すぐさま扉を開けて飛び込むと、そこには殴られて手足を拘束された満身創痍のキャシーが倒れていた。頭のてっぺんから何かが突き刺さったような衝撃が走る。「おい!大丈夫か!」 しかしその瞬間、背後に人の気配がして振り向くと、情報通りのならず者の男が拳銃を構えて立っていた。「ちっ、先に始末しておけばよかった。どうせ殺すならいたぶってからにしてやろうと思っていたのによ。」「誰に頼まれた?!」 ジェフが拳銃を蹴り飛ばし、掴みかかった瞬間、ドンっと鈍い音を立てて男が力を無くした。男の頭ががっくりと下がったその向こうに息を荒くしてやってきたシャーロットがいた。「大丈夫ですか?なんだか怪しい人がいたので、驚きました。この前から、不審者が出ているって聞いていたけど、本当にいたんですね。こ、怖かった。」「怖かった? お前は今、簡単に他人の命を奪ったんだぞ?」 困惑するジェフに、シャーロットはポロポロと涙をこぼした。「だって、だって、必死だったんだもの。憧れのキャシーさんが襲われているのかと思って…。」「…」 違和感を覚えながらも、ジェフはキャシーを抱き上げて医務室へと運んだ。つづく

August 26, 2023

コメント(0)

-

魔法学校の居眠りキャシー 5

「ご、ごめん、なさい。」 キャシーはいたたまれずに屋上を逃げ出した。 一気に階段を駆け下りて、人気のない校舎裏まで来ると、緊張の糸が切れた方に、ぽそっと裏庭にすわりこんでしまった。授業が始まった校舎の外は、意外なほど静かだ。キャシーは、木漏れ日を浴びながら、膝を抱えてじっと考え込んでいた。―なんだろう、この気持ち。ひどいことを言われたと思ったのに、なぜかほっとしてる自分がいる。― 気が付くと、すぐそばを小さなアリが、大きな何かの破片を運んでいるのが見えた。抱えて歩いたり、引っ張ってみたり、どうしたものかと獲物の周りをまわってみたり。「こんな小さな体で、がんばるね。はぁ、考えたら、本当にジェフの言う通りだ。できないことを理由に努力しないのは、言い訳にすぎないよね。」 キャシーは立ち上がると、すぐさま教室に戻っていった。 一方、ジェフは駆け出していくキャシーを見送った後、頭を抱えていた。―あんなことを言いたかったわけじゃないのに。怪我に気が付いて治癒魔法まで施してくれたのに。あいつを見ているとイライラする。なんなんだ。― 1学年上になるジェフだが、ウィルの事はすでに知っていた。攻撃魔法のセンスが良く、魔力も申し分ない。頼れる後輩だと思っていたのだ。その後輩の視線の先には、いつもか細い少女がいた。そして、その少女からは、治癒魔法のオーラが見てとれたのだ。まだなにも手を加えていない原石のようなオーラだ。肩に触れると、先ほどの傷はすでにきれいにふさがっていた。ジェフは再び立ち上がると、弱小魔獣が紛れ込んでいるというエリアまで戻って、魔獣討伐を再開した。「パティ爺に頼まれているしな。雑念を捨てるにはもってこいだ。」 ジェフは、弱小魔獣を倒しながら、ふと幼かった頃の事を思い出していた。 *** その頃、その地方では今までなかったような疫病が流行り出した。人間で、命を落としたものは少なかったが、獣人には免疫がなかったのか、どんなに強靭な体をしている者も、高熱を出し瞬く間に命を落として行った。 医療チームも懸命に原因究明を急いだが、結局は分からずじまいになった。純血の獣人が死に絶えてしまったからだ。 悲しみの鐘が鳴り響く中、まだ幼かったジェフは父の友人であったパトリック・スミスに連れられて、父の葬儀に参列していた。母は、生まれたばかりの双子の弟妹を連れ、茫然とした状態で墓石の前に座り込んでいた。 幼いジェフにはどんな話し合いが行われたのか分からなかったが、その日を境に、ジェフだけが、スミス家で暮らすことになったのだ。 スミス家では、母親代わりの侍女クララが、愛情深く育て、のびのびとした少年時代を過ごしてきた。ジェフは、今でもクララには頭が上がらない。当主のパトリックも、時間を作っては、ジェフをかわいがった。「ジェフ、お父さんの事、覚えているかい?」「うん、覚えてる。よく、お母さんに内緒で、いろんなところに連れて行ってくれたんだ。」「どんなところに行ってたんだい?」「う~ん、冒険、かな。すごい岩を登ったり、洞穴の探検に行ったり、森で狩りをしたこともあるよ。あ、これは、ホントに内緒だった…。」「ああ、大丈夫だ。僕は君のお父さんの親友だから、全部知ってるんだ。お母さんや弟、妹は知らないんだろ?」「うん、そうなんだ。」「ジェフ、僕はね。お父さんと約束したことがあるんだ。それを絶対に守りたいんだ。だから、君にも協力してほしい。」 銀髪に明るいエメラルドの瞳をした自分の父親とは、少し違うが、同じような包容力と知性を持った深い緑の瞳が、じっと自分を見つめていた。***「なんだか久しぶりに思い出したな。あの時のパティ爺の緑の瞳には、魔力が込められていたのかもしれない。」 その日紛れ込んでいた弱小魔獣を始末すると、ジェフは再び学校の屋上に戻ってきた。日が傾いて、そろそろ授業が終わってしまう時間だ。ジェフは戦いのままの姿で、屋上の物置の屋根の上でごろんと寝転がった。その時、人の気配を感じて飛び起きると、逃げ出そうとしている生徒の腕を掴んだ。 銀色の長い髪の間から獣の耳がつきだし、ふわふわのしっぽが風になびいている。掴まれている腕の痛みもさることながら、目の前にいる人物の事で、頭がいっぱいになって、言葉すら発することが出来ないキャシーがいた。 銀髪の間から覗くエメラルドの瞳が、一瞬何かに驚くように見開かれたが、すぐにきりりと睨みつける。「今見ていることは、絶対に誰にも言うなよ!もしうっかり口を滑らせたら、命はないと思え。」「い、痛い!離してよ!言わないから。」 掴まれた腕に一層力が籠められる。睨みつけるその瞳が、お前の言葉など信用できないと訴える。「怖くないのか?」「怖い?」 確かに驚いた。まさか、ジェフが白オオカミの獣人だったとは。しかし、怖いとは思わなかったのだ。獣らしい耳も、ふさふさのしっぽも、驚きはしたが、その姿はあまりにも自然だったのだ。「えっと、驚いたけど、別に怖いとか思わなかった。もしかして、その姿で魔獣の討伐に行ってるの?この前だって、怪我してたよね。たった一人で、危ないよ。」 不意に、掴まれていた腕が解放された。そして、「絶対に言うなよ」と言い捨てて、どこかに行ってしまった。つづく

August 25, 2023

コメント(0)

-

魔法学校の居眠りキャシー 4

「ウィルが見つかったって?!」 ドアを開けて飛び込んできたのは、先日治癒魔法を施した生徒だ。「ウィル!しっかりしろよ。こいつ、たぶん肋骨を骨折していると思うんだ。魔獣に襲われそうになっていた時、俺の前に飛び出して庇おうとしてくれたようなんだが、でかい尻尾で脇腹を払われて、どこかに飛ばされてしまったんだ。」「分かりました。じゃあ、脇腹を中心にやってみます。」 わき目もふらずに集中するキャシーを見て、思い出したようにトンプソンが言う。「あれ、君。あの時の…。そっか、君が治癒魔法を施してくれるのか。良かった。」「ごめんなさい。ホントは、私ではきっと力不足なんです。お願い!他に誰か治癒魔法が使える人を呼んできてもらえますか?」「ああ、分かった。君も来るんだ!こんな時にわがまま言わないでくれ。 ウィル、がんばれよ!」 トンプソンがシャルロットを無理やりひっぱりだして、部屋に二人きりになる。目の前のウィルは呼吸が浅く、顔色もぞっとするほど白い。キャシーは改めて治癒魔法に集中する。「ウィル、しっかりしなさいよ!こんなところでダメになるアンタじゃないでしょう?」 ここに来るまでにも、治癒魔法を使いまくっていたキャシーは、すでにふらふらの状態だ。目を閉じ、意識を集中させていると、不意に頬に触れるものがあって目を開けた。「キャシー…、俺はもう助からないだろう。無理をするな。だけど、これだけは聞いてくれ。」 震える手で、そっとキャシーの頬に触れると、悲し気な笑みを浮かべてつぶやいた。「キャシー、お前が好きだ。こんなことになるなら、もっと早く打ち明ければよかった…」「ウィル?」 キャシーがその手に自分の手を重ねようとしたとき、頬から優しい掌が滑り落ちた。「ウィル!しっかりして!ウィル!」 キャシーの声を聞きつけてソフィアとメグが駆け付けたときには、ウィルは息を引き取っていた。少しして、他の生徒を連れて来たトンプソンは、間に合わなかったことに気付いて頽れた。その隙にシャルロットが飛び込んで来た。「ひどい。なんてことしてくれたの?私の大切な人なのに…。私が傍に居てあげられなかったから、力尽きたんだわ。ひどい、ひどいわ、キャシーさん。あなたじゃなかったら、ウィルは助かったかもしれないのに!どうしてくれるのよ!返してよ!」 キャシーにしがみ付き、泣き叫ぶシャルロットを宥める気力は、誰にも残っていなかった。その日、どうやって家に帰ったのか、キャシーは思い出せなかった。 魔獣との戦いから数日が過ぎた。亡くなった生徒たちの葬儀も終わり、学校は、またいつもの賑わいを取り戻していた。キャシーは家ではなんでもないように振舞っていたが、家が近所で幼馴染ということもあり、両親は腫れ物に触るようにキャシーを見守っている。そのことが、余計にキャシーを疲れさせてしまっていた。教室に入ると、どうしようもない虚しさに襲われて、ぼんやりと時間を過ごしていた。「今日もキャシーは学校に来ておりますの?」「ええ、家に閉じこもるのも心配だけど、平気なふりをしていることに、本人が気づいていないみたいで、余計に心配で。」友人たちは、毎日学校に来るキャシーを気遣ってくれるが、どこか他人事のように感じて、戸惑う。自分にとってウィルは幼馴染だ。彼氏だったわけでもない。だけど、亡くなる間際にあんな告白をされてしまったら、無視すらできなかった。それにシャルロットの言葉が突き刺さる。 どこかだれもいない場所で少し頭を冷やしたい。 キャシーは休み時間に教室を抜け出すと、屋上で一人空を仰いだ。青い空も、ゆっくり流れる雲も、何も変わっていないのに、今までの自分はどこに行ってしまったんだろう。 後ろから足音が聞こえて来た。ウィルと似た足音に振り向くと、トンプソンが立っていた。「ここにいたんだね。ウィルの事、最後まで見守ってくれてありがとう。」「…だけど、助けられなかった。」 フェンスを握る手に力が籠る。その栗色の髪にそっと温かな手が乗せられた。「気にするな、と言っても無理だろうけど。仕方がなかったんだ。ウィルなら、きっとそう言うと思うんだ。俺だって、庇ってもらったのに、すぐに助け出せなかった。悔しいし情けないし、苦しいよ。だけど、いつものウィルなら、きっとそう言うと思うんだ。君は気づいていたかどうか知らないけど、あいつ、君にゾッコンでさ。必死で隠してたけど、気持ちだだ洩れだったんだ。だから…」 トンプソンはそっと空を見上げて小さくため息を落とした。「だから、最期を君に看取ってもらえて幸せだったんじゃないかな」「命を落としてからじゃ、幸せも何もないよ。私がちゃんと訓練していれば良かったのに、ウィルが死んじゃったのは、私のせいだ。」 華奢な肩が震えてる。トンプソンはその肩を抱きしめたい思いをぐっと堪えて、キャシーから離れた。「だけど、もし俺が同じ状況だったなら、やっぱり幸せだと思うよ。キャシーの治癒魔法。がんばって、伸ばしていくんだよ。」 そういうと、こぶしを握り締めてトンプソンは次の授業に戻っていった。 屋上のフェンスにもたれて、ぼんやりと時を過ごす。。泣き疲れて、涙も枯れてしまった。太陽が少しずつ傾いて、影を伸ばしていく。私の知らないところで、こんな時間がずっと続いていたのかと、音もなく静かにその姿を変えていく風景を、ただぼうっと眺めていた その時、ふわっと不自然な風が吹いて振り向いたキャシーは、屋上の物置の陰に白い大きなしっぽが消えていくのを目撃した。「今の、なに?」 そっと物置の裏側に顔をのぞかせると、そこにはあの、ジェフリー・ウィンストンが寝転がっていた。いや、倒れていたのだ。よく見ると、肩にひっかいたような大きな傷がある。キャシーは思わず治癒魔法を施した。時間はかかるものの、なんとか止血するところまで出来た頃、ジェフが意識を取り戻した。「何をしている!」 とっさにその手を払いのけて身を引くすばやい動きに、キャシーは驚いて動けない。「えっと、怪我をしているみたいだったから、治癒魔法を…」「余計なことをするな!だいたいなんだ、その弱々しい魔法は!ああ、思い出した。おまえ、ウィリアムの女か。」「違います。」「どうでもいいけど、自分の無能のせいで大切な人間を亡くしたって言うのに、猛省して鍛えなおす気はないのか?いつまた結界が破られるかも分からないんだぞ!」 言い放ってから、ジェフはぎょっとした。目の前のグリーンの瞳からぼろぼろと涙があふれだしたからだ。つづく

August 24, 2023

コメント(0)

-

魔法学校の居眠りキャシー 3

翌日、居残りして仕上げたレポートを提出しようと廊下を歩いていると、目の前を細い水の線が横切った。ウィルだ。「いい加減にして!」「ああ、ごめん。ちょっと手が滑ったんだ」 きっと睨みつけるキャシーを、楽し気に眺めるウィル。まったく、何を考えているのだろう。キャシーは、もう相手にする気も起きなくて、さっさと職員室に向かった。見送るウィルの視線がゆっくりと下がっていくことなど知る由もない。「なになに? 真面目なウィリアム君にも恋の予感かい?」「トンプソン!ただの幼馴染だよ。ちょっとからかっただけさ。」 ウィルは肩をあげて話すと、さっさと鞄を抱えて帰っていった。「ふ~ん、レポートを仕上げるまで、階段の踊り場で待ってたのに?」トンプソンのつぶやきは、誰の耳にも届かなかった。そしてその眉間には微かにしわが入る。「やっと戻ってきたぁ!キャシーお疲れ様。今日は一緒に新しいショップに行こうと思って待ってたのよ。」「それにしても、ウィリアム君はどんなご用でしたの?」 レポートを提出して下駄箱まで来ると、友人たちが待っていてくれた。「え?用?ううん、水鉄砲で悪戯してきただけよ。もう本当にイヤになっちゃう。」「キャシー、本当のところ彼とはどんな感じなのです?もうお付き合いしてらっしゃるのでしょ?」 プンスカ怒るキャシーの肩に顎を乗せて、ソフィアが妖艶に微笑んで聞いてくる。これには、普段おとなしいメグも目をきらめかせて同意する。「はぁ?付き合うって何を?」「な、何を、じゃなくて、ウィルとでしょう」「誰が?」 眉間に深いしわを寄せる3人だったが、メグが気を取り直してソフィアの肩を叩く。「これは、なんにも分かってないわね。」「はぁ、そうみたいですわね。」「ウィルも気の毒だわ。」「ええ?何?なんの話しよ?」「ほらほら、良いから今日は甘い物でもいただきましょう」 店の前には、かわいらしいディスプレイが並んでいる。3人は一瞬で言葉を無くし、頷き合うとすぐに店内に飛び込んでいった。 ある日、聞きなれない警報音が街中に響き渡った。弱っていた結界を破って、魔獣が侵入したという。新しい結界を張ろうと、準備をしている最中の事だった。侵入した魔獣は数が多く、校舎からも遠くの空に魔獣が飛び回っているのが見える。魔獣は人を襲う。悲鳴も聞こえていた。ついに魔法学校の生徒にも出動命令が出されることになった。 攻撃魔法が得意なウィルやソフィアたちも学生チームとして参加する。「ソフィア、メグ!気を付けてね!」 初めての出動に本人たちよりオロオロするキャシーだったが、ふと気が付くと、以前出会った淡い金髪の少女が、心配そうにウィルを見つめているのが目に入って、なぜが胸の奥がざわつくのを感じていた。そんな彼女たちをよそに、キャーと黄色い声が響き渡る。学校一の秀才ジェフリー・ウィンストンが出動するところだった。そんな声を気にする様子もなく、ジェフはさっさと出かけていく。「わ、きゃあきゃあ言うのもどうかと思うけど、無視なんて、どういう思考回路?」 しかし、呑気に見送った数日後には、たくさんの負傷生徒を前に、治癒魔法で大忙しとなってしまった。彼らの通う魔法学校は州が経営しているため、魔獣に対応する際は、臨時の救護施設となる。治癒魔法が出来る生徒も、そのまま実践することになるのだ。「どうしてもっとしっかり訓練しておかなかったのかしら、私のバカ!」 思う様に治癒が進まない未熟さに、ひとりでに愚痴がこぼれるキャシーだった。翌日には、親友のメグが腕にやけどを負って戻ってきた。もう愚痴をこぼしていることすら憚られる。噂では、学生の中にも命を落とした者がいるという。「ありがとう、キャシー。今朝、州長が慰問に来られたの。結界を張りなおせる術者を隣の州から借りられないか話し合っているって言ってたわ。きっとこの戦いももうすぐ終わるはずよ。」 決して顔色が良いわけでもないのに、メグはキャシーを励ますようにそう言った。 それから2日と経たないうちに、学生たちが学校に戻ってきた。侵入してきた魔獣を撃退できたのだ。軽い怪我を負ったものは、治癒魔法に頼らず、耐えていたらしく、ここにきて治癒班はより一層忙しくなっていた。「キャシー!ウィルが大変よ!直ぐに来て!」 ソフィアの顔色でことが深刻であることはすぐに分かった。担当していた怪我人の治癒をなんとか終えると、すぐさま教室を飛び出した。「保健室Bに運び込まれたの。みんな帰ってきているのに、ウィルの姿が見えないって、クラスの男の子が気付いて、探していたら高い木の枝に飛ばされていて…。」 ソフィアの話が違い世界で流れている話のような気がして、キャシーは茫然とした。部屋の前まで来ると、誰かの泣き叫ぶ声が聞こえている。慌ててドアを開けると、目の前に横たわっているのは、今にも命の炎が消えそうな幼馴染だ。「ウィル!」「君は治癒魔法が使えるのか?できるなら、すぐに取り掛かってくれ。とにかく人手が足りないんだ!おい、君!けが人に張り付くんじゃない!治癒魔法の邪魔になるだろ!」 付き添っていた先生が懇願するようにキャシーに言う。そして、号泣していたシャルロットを引きはがしにかかる。キャシーは覚悟を決めて意識を集中しようとするが、キャシーの前に出てウィルの手を握り締めるシャルロットが邪魔で、うまく魔法が掛けられない。 「シャルロットさん、お願いですから手を離してください。魔法が掛けられません。」「いやよ。傍に居たいの!」つづく

August 23, 2023

コメント(0)

-

魔法学校の居眠りキャシー 2

陶器のような白い肌に淡い金髪の巻き毛が優雅に胸元で揺れている。伏せていた瞳をあげると、思いつめたようなアメジストの瞳がキャシーを拗ねるように睨みつけた。この子、同じ学年だったような。キャシーの記憶は朧気だ。「わ、私は隣のクラスのシャルロット・マイヤーです。あなたは、う、ウィリアム・ベイカー君とつきあっているのですか?」 形のいい鼻の孔がひくひくしている。なにをそんなに思いつめているんだろう。キャシーはぽかんとして答えた。「ウィルは幼馴染だけど、彼氏とかじゃないよ。」「本当に?!」「そ、そんなに詰め寄られても、困るんだけど。どちらかっていうと、からかわれて困ってるんだけど。」 反り返りながら言うと、ふっと憑き物が落ちたように笑顔になって、金髪の少女は微笑んだ。「そうだったんですか。良かったぁ。私、ウィリアム君の事、ずっと気になってて…。すみません。誤解してたんですね。お邪魔しました。」 ふわっとほほ笑んだかと思うと、飛び跳ねるようにして帰っていった。あれが恋する女の子なのか、などと、羨ましいような気持ちで見送る。 一人とぼとぼと校門を通り過ぎると、ブワッと正面からつむじ風が突っ込んできた。「うわっ!」「あはは。油断しすぎ。」 門柱の陰からウィルが現われて笑っている。またからかうつもりかと、キャシーは身構えた。「不意打ちなんて卑怯じゃない!」「おまえがぼやぼやしてるからだろ。それで、大丈夫だったのかよ。」 キャシーはふくれっ面のまま通り過ぎる。どうにも素直に話す気にはなれないのだ。「おい!無視するなよ。そんなに勉強が分からないなら、教えてやろうか?」「いいよ。自分で頑張るから!ちょっと成績が上だからって、バカにしないでよ!昔は私の方が泣き虫な誰かさんを庇ってあげてたのに…」「あっそぅ。」 ウィルはさっさと先を歩き出した。その後ろ姿を見ながら、ふと先ほど出会った少女の事を思い出した。ウィルもいつか彼女が出来て、その子と登下校するようになるのかなぁ。確かにこの幼馴染は、背も高いし成績も優秀、さらっとした黒髪に知的な深い青の瞳。外見も悪くない。あの少女が隣に並んで歩いていると、とても絵になるだろう。幼馴染ではあるけれど、なんとなく、距離を感じてため息が漏れる。家が近所な二人は、微妙な距離を保ちながら、そのまま一言も話さないまま家路についた。ちらっとウィルを見ると、さっさと自宅に入っていく。―な、なんなのよ。挨拶も無し?ムカつくー!- 翌日は実技講習があった。演習場は強固な壁に囲まれた特別製だ。「あの的に向かって攻撃してみなさい。」 一人ずつ、順番にそれぞれが得意とする魔法を仕掛ける。念で燃やすもの、剣に魔力を乗せて叩き切るもの。もちろん、攻撃魔法に長けていない者は標的に届かない。ドドドっと爆音を立てて爆破したのはソフィアだ。つづくメグはその剣の動きすら見えない素早さで粉々に切り砕いた。 そして、キャシーの順番がやってくる。意識を掌に集中して、炎を出すぐらいならできるのだ。そのまま風魔法に乗せて標的に飛ばす。しかし、その魔法は標的に届かなかった。「あ~、くやしい。」「どけろよ、へたくそ」 そんな声がして振り返ると、すでに次の生徒が火炎を発動しようとしていた。驚いて動けなくなったキャシーを襲ったのは、炎ではなく激しい水噴射だ。あっという間に壁まで飛ばされてびしょぬれになってしまった。「自分の攻撃が終わったら、すぐにその場を離れなさい。今の火炎魔法は、目標がずれていたよ。意図的ではないにしても、他の生徒に向かって発動しないように!」 先生がすかさず注意するが、水噴射については指導がない。不思議に思ったキャシーの元に、メグが駆け寄った。「大丈夫だった?」「大丈夫じゃないよ。びしょぬれだもん。ひどいよぉ」「ぼやぼやしていたからだろ。だからあれほど気をつけろと言ってやってるのに。」 まったく迷惑な奴だと言わんばかりに吐き捨てると、ウィルはさっさとその場を離れる。さっきの水噴射は、水魔法が得意なウィルによるものだ。火炎魔法を避けるために発動されたのだと分かっても、キャシーは素直になれなかった。「キャシー、保健室に行って着替えてきたら?」 メグに促されて、キャシーはそそくさと教室を離れた。保健室でタオルを借りる。先生はいなかった。いつもの事なのでさっさと予備の服を取り出して着替えた。そして、教室に戻ろうとすると、怪我をした生徒が入ってきた。「あれ、先生いないの?」「そうみたい。怪我? 私で良ければ治すけど。」 やってきた生徒は、ほっとした様子で血のにじむ腕を差し出した。そう、キャシーには治癒の魔法を使う能力があるのだ。患部がぽぅと白い靄に包まれ、そのまま傷口がふさがれていく。「助かったよ。ありがとう。治癒魔法の使い手って少ないんだろ?貴重な魔法が使えて羨ましいよ。じゃあ」 気さくな挨拶を残して去っていく生徒を見送って、ぼんやり考える。そうか、自分の持っている魔法って、そんなに貴重なのか、と。でも、地味だ。ソフィアやメグのような活躍はできそうにもない。キャシーの心境は複雑だった。つづく

August 22, 2023

コメント(0)

-

魔法学校の居眠りキャシー

魔法学校の居眠りキャシーここは、広大な土地を持つモーリス王国のオールディントン州。その昔、人間と獣人が一緒に暮らしていた土地柄だ。両者は諍いもなく穏やかに共存していた。統治されていない土地も多かったこの国では、魔獣が発生することも多く、各州で結界を張って州民を守ってきたのだ。魔力を持つ人間が結界を張り、紛れ込んで来た魔獣は戦闘力の強い獣人が討伐していた。獣人は生涯、番とだけ寄り添い、浮気も再婚もしない。そんな獣人の世界に一人っ子を大切に育てることが流行り出した。識者たちは、獣人が人口を減らしていることに警鐘を鳴らしていたが、その最中に流行り病が流れ込み、なぜか抵抗力を持たなかった獣人が、バタバタと命を落としてしまった。それから約10年、生粋の獣人に出会うことはなく、魔力を持って生まれた人間たちが、懸命に魔獣の侵略を防ぐべく戦う日々が続いていた。「キャサリン・クラーク!放課後、職員室に来なさい!」 ぽかぽかと窓越しの日差しが背中を暖める。キャシーこと、キャサリン・クラークは、一面の花畑でお昼寝をしている夢を見ていた。「キャサリン・クラーク!聞いているのか?」「あ、はい!これはネモフィラのお花だと思います。」 クラスからわっと笑い声があふれた。隣の席のメグが、キャシーの袖を引っ張って、首を横に振っている。「えっと、あれ?違ってた?」「はぁ、後で職員室に来なさい。それと、ちゃんと起きて授業を受けなさい!」「はい、すみません。」 あきれ顔の教師は授業の続きに充る。ほっと小さくため息をついて、キャシーは姿勢を整えた。―だってね、この日差しが背中に当たると、身体が溶け出すみたいに眠くなるんだもんー ここは魔力を持った学生たちを集めた魔法学校。生粋の獣人がいなくなって、魔力を持って生まれた人間は、貴重な国力となっているのだ。放課後になって、生徒たちは談笑しながら帰っていく。今日は定期テストが終わって、結果が返ってくる日だったのだ。点数の悪かったのはキャシーだけで、それを注意されていたというのに、キャシーは夢の続きの話をして笑われていたというわけだ。「キャシー、居残りなんだって?いい加減、勉強するってことを覚えろよ。幼馴染として嘆かわしいよ。」「ご心配いただかなくて結構よ。次は頑張るもん!」「へぇ、前回もそんなこと言ってたと思うけど。攻撃魔法が全然なんだから、せめて治癒魔法ぐらいできるようになれよ。」「ううっ!いつか私の火炎魔法で丸焼きにしてやる!」 肩の上で柔らかにカールする栗色の髪を逆立てて、キャシーが威嚇してもウィルには通用しない。期待してるよと笑いながら帰っていく姿を、キッと睨みつけるしかなかった。「うふふ。仲良しねぇ。」「え?全然仲良しじゃないよ。メグだって見てたでしょ?」「はいはい。でも、今日は残念だったわ。ソフィアと3人で最近話題の占いの館に行こうって計画してたんだけど、キャシーが居残りじゃ、計画は延期ね。」 おっとりと微笑むのは、この魔法学校で友達になったマーガレット・アンダーソン。キャシーたちはメグと呼ぶ。普段はおとなしい少女だが、頭がよく、両親が剣術を教えている影響で、彼女の剣の腕は相当なものだ。明るい薄茶の髪に涼やかな青い瞳、だが、戦いに突入するとその瞳がアクアマリンに輝くとは、もう一人の友人ソフィアから聞いた話だ。「キャシー、残念ですわ。今日は占いの館に行くと決まっていましたのよ。ご一緒したかったのですが、次回、お誘いしますわね。メグ、行きますわよ。」「あら、今日は中止ではないの?」 メグがキャシーを気遣って言うと、ソフィアは淑女らしい笑顔で言う。「成績は本人の努力によるものですわ。精進するためには、本人の意思が重要ですもの。少しは後悔していただかないと、彼女も才能を開花できませんことよ。」「そうねぇ。じゃあ、今日はスィーツのお店に行きましょう。占いの館はこの次でどうかしら。」「そうですわねぇ。キャシー、この次はきっと、ご一緒いたしましょうね。では、ごきげんよう」 ソフィアはメグを連れてさっさと帰ってしまった。引き留めることもできないキャシーはただ手を振って見送るばかりだった。―あ~あ、行っちゃった。でも、ソフィアの言う通りね。― ソフィアもまた、この学校に入ってから友人になった一人だ。街の資産家の一人娘でありながら、攻撃魔法に優れ、この学年の中でも能力は高い方だ。家柄もあるからか、言葉遣いもさることながら、とても頭がよく、そして、発育も素晴らしい。同じ15歳とは思えないプロポーションなのだ。周りの男子が遠巻きに眺めているが、彼女自身は3次元には興味がないらしい。 職員室に向かう廊下を歩いていると、自分の姿が窓ガラスに移り、ため息が出る。背が低く体形も貧相なキャシーはいつも幼く見られている。こんなだからウィルにバカにされるんだ、といつの間にか眉間にしわが入ってくる。 職員室に入ると、担任がキャシーを待ち構えていた。叱られると分かっていて、面会するのは気が重い。しかし、担任は意外なことを言い出した。「キャサリン・クラークさん、テスト結果もさることながら、君はまだ自覚していないようだが、治癒魔法については大いなる伸びしろがある。今、この州で一番足りていない魔法は治癒魔法だという事を知っているだろうか?」「そうなんですか?」 てっきり叱られるのだと思っていたキャシーはぽかんとして答えた。「ほかにも何人か治癒魔法が出来そうな生徒もいる。州議会では、そんな若者の能力を伸ばそうと、専門の教育システムを作ろうという話が出ているんだ。君にもぜひ参加してもらいたいんだ。もう昼寝をしている場合ではないぞ。魔獣の侵入が増えている今、戦うことが多くなれば、けが人も出る。考えておいてくれ。ああ、それから、こちらはちょっとした土産だ。」 驚くキャシーの手に、どさっと問題集が乗せられた。今月中に終わらせて提出だと微笑む担任に、殺意を覚えるキャシーだった。 職員室を出て歩き出すと、階段の踊り場で女子生徒が一人立ち尽くしていた。「あの、クラークさんですか?」「ええ、そうですけど。」つづく

August 21, 2023

コメント(2)

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

-

- 気になったニュース

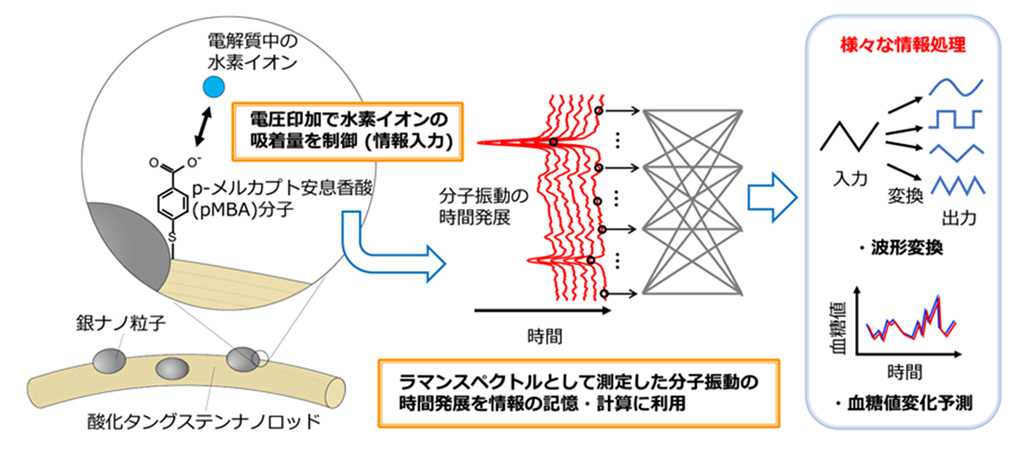

- 理科大など、数個の有機分子からなる…

- (2024-11-23 20:13:17)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 楽天お買い物マラソンでサイズと色選…

- (2024-11-23 20:30:09)

-