2005年01月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

西条柿と源氏

西条柿は愛宕(あたご)柿と並んで「完全型」の渋柿だという。しかし渋抜きをすれば、富有柿とは違った美味である。 西条柿は中国地方に分布するローカルな柿。生産量は山陰側に多く、とくに鳥取県東部、千代川(せんだいがわ)流域のものが品質が優れている。生産された西条柿の8割は、広島市場で受け入れられる。つまり、広島は、生産量では中国地方の最低だが、消費で一番ということになる。 西条柿のいわれは、東広島市ができたときその中心になった旧西条町に伝わる。現在の西条に柿畑は見当たらないが、市のHPに民話「西条柿の由来」が載っている。昔、昔・・といっても、740年前の鎌倉時代が舞台、意外と新しい。簡単に要約できないが、西条にある長福寺と鎌倉幕府第五代将軍藤原頼嗣が、柿を通じて結びつく話。(こういう話は各地にあるかな?) そういえば、近所に東子(あづまこ)という地名がある。吾妻子とも書き、源氏の子を指している。平家との戦いで敗れた源頼政の妻、菖蒲の前が子とともに逃れてきて、ここで種若丸が病死した。それを悼んで、 「吾妻子や千尋の瀧のあればこそ広き野原の末をみるらむ」 この滝は現在、吾妻子の滝といわれている。だが歴史的ロマンが失われ、少々どぶ臭いのは残念である。柿(たぶん西条柿)

2005年01月31日

コメント(0)

-

大学院生のクッキング

すでにお察しの方もあろうが、仙人は長い間大学教員をやっていた。その間に講義した学生数は、カウントしようもないが、卒業論文、修士論文、博士論文を指導した学部生や大学院生の数は、カウントの仕方にもよるが、100名を超えようか。 H大学では、学生の95%以上が親元を離れていた。だから、食事をどうしているかをとくに気にしていなくても、自然と日常の会話に表れてきた。指導した学生は女子学生の方が少なかったとはいえ、一般に女の子は食事の裏側を教えてくれなかった。 80年代には、まだ女の子の方が「家事」にマメだったという印象があるが、90年代になって男女の区別が無くなった。 80年代のエピソードとして、マメにお弁当を作ってくる女の子がいた。その子がある日突然、研究室の男の子(特定個人)にお弁当を用意してきた。お弁当を差し出された男の子の当惑ぶり。今でも思い出すと微笑んでしまう。まあ、結婚はしなかったけどね。 90年代で覚えているのは、お弁当を作ってきた男の子。学生たちとわたしは、よく一緒に大学食堂に出かけた。あるときその男の子がお弁当を持参して参加。女の子がお弁当を覗き込んで冷やかした。悪気はないのだけど、その女の子は「家事」について「正体」を見せなかった。 しかし、外食には外食の苦労がある。学生食堂、コンビニ、お弁当屋、焼肉屋などなどをまわっても、すぐにローテーションが2周目に入ってしまう。男子学生は、車に乗ってよく遠くまで出かけていた。なんでそんな遠くまで行くのと思った。 だから、「手料理」にはことのほか敏感だった。大量生産といおうか、大衆向けといおうか、そういった味付けに比べ、たとえ「失敗作」でも、「手料理」の味付けは新鮮だったようである。 関連して、男子大学院生がまとめたレシピを紹介しよう。あなたはどんな感想をもつ?

2005年01月30日

コメント(5)

-

‘スロー’ガーデニング、シクラメン

スローフードにあやかって、スローガーデニング。 事の次第はこうだ。うちのシクラメンは3シーズン目に入っている。第1シーズンは、業者の方が育て、友人から頂いた。 シクラメンの夏越しは業者の方でも苦労するらしい。うちのやり方は、花が終わったあと少し暖かくなってから、北側の庭で夏日がまったく当たらない位置に、鉢から出して植える。うちで一番涼しい場所である。 しばらくすると葉が枯れて無くなる。秋10月頃、涼しくなって葉が出てきたら、鉢に戻してやる。このとき遅効性肥料を補給。今度は南側の日だまりで、育成する(うちにはフレームはない)。11月くらいからは家の中に取り込む。だが、暖房が効いていないので生育はほんとうにスロー。 第3シーズンは、1月末になってやっと一番花が咲いたので、晴れ姿をアップ。去年よりひと月遅れてしまったが(もしかして窒素肥料過剰?)、葉っぱの枚数だけ花が出るというから、今後に期待~

2005年01月29日

コメント(8)

-

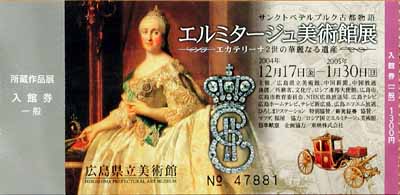

エルミタージュ美術館展@広島

エルミタージュ美術館展を観にいった。広島展は1月30日(日)まで。 平日、広島の展覧会でこれほど混んでいるのは、初めてだった。それほど注目を集めたということか。そう言えば、エルミタージュ美術館の分館を広島へ誘致する話があったが、たぶん資金難で最近は音沙汰ない。 18世紀ロシア、ロマノフ朝の女帝、エカテリーナ2世を中心に据えて、首都サンクトペテルブルクに集積された美術のエッセンスを紹介している。ひとの頭越しに背伸びするとか、精緻な作品のあちこちを見るとかで、すっかり疲れた。オバサングループが3時間かかったと話していたけど、行列に忠実に従ってノロノロ移動していたらそれくらいかかるかも。その執念に敬意! とにかく、王侯貴族の人物像とか、首都の風景とか、外交儀式とかを、油彩、エッチング、織物、大理石、陶磁器などを使って克明に表現する技術、忍耐、時間、資金には脱帽する。頭がクラクラした(あるいは強くない視力のせい?) エカテリーナ2世はドイツ貴族の娘だという。夫ピョートル3世を追放して女帝に。そして寵臣(男)が13人?もいたというから、そっちの手腕もたいしたもの。しかも最後の寵臣は40歳年下だった?と知り、呆然とする。ちなみに女帝は67歳で亡くなった。 その寵臣たちの肖像がずらっと並ぶ。つい、女帝の好みなんか考えてしまう。それに、200年以上前の寵臣たちの顔が分かることは驚異だ。日本では、大奥の側室たちがいかほどの美人であったかさっぱり分からない。それを描き残す絵師はいなかったのかなぁ~入館券広島県立美術館の裏は縮景園まだ春の萌しは感じられない

2005年01月28日

コメント(2)

-

バラ、‘庵’の庭の病気と害虫

仙人の愛するバラは、庵の庭に植えられている。 そこでの病気。☆黒点病 病気はこれ一つだけだが大いに悩まされている。カビの寄生が原因。カビのお相手は得意のはずだが、それは食品に生える方で、植物病原菌はさっぱり。胞子で伝染するから、今年は予防策として、病変した葉や剪定した枝を全部焼却するつもり。胞子の感染には葉が濡れていることが必要で、マンションのベランダで感染しにくいのは、雨が当たらないからだという。しかし、庭植では雨を避けることは不可能。近所迷惑を考えて、薬剤などを噴霧しにくいのが最大の悩みである。 害虫はその土地柄を反映するという。☆アブラムシ(アリマキ) 多い。緑色。ほかの植物も同じだけれど、黒くて大きい蟻がウロチョロしたら駆除開始。☆バラゾウムシ これにやられるのが一番腹が立つ。蕾が出てきたところで蕾の下がやられ、以後花が咲かない。☆チュウレンジバチの幼虫 緑色のいも虫。若葉がみるみる食われていく。保護色なので、小さい黒い糞を見つけるのも手。☆ハナムグリの仲間 花が完全に咲く前に潜りこみ、花びらと雄しべを食う。これも癪のたね。 以上がわが家の4大害虫。ほかに、☆ゴマダラカミキリ☆ハキリバチ 若葉を円く切り取っていく。気がついたときには犯人がいない。 うちには白バラ「オーナー」=写真がある。ウメのような甘い香りの微香種だが、虫には大人気で困りもの。バラ(オーナー)バラの観賞は3500年前の古代ギリシャまで遡る花言葉(白いバラの場合):私はあなたにふさわしい、尊敬

2005年01月27日

コメント(2)

-

八甲田山春スキー、やっぱり古い写真

山岳スキーはマイナーである。リフトやゴンドラで高所に行き、滑り降りるのとは異なり、自分の足で、荷物を背負って山頂に登らねばならない。それゆえ体力がいり、ときに冬山遭難の危険にさらされる。だが、天候に恵まれたとき、別世界の美しさに驚嘆する。 八甲田山には、山岳スキーの初心者にもその美しさを見せる寛大さがあった。昔のように今も、酸ヶ湯温泉には山岳スキーを案内するシステムがあるようだ。案内人が天気を判断し、ルートを示してくれるから遭難する心配はない。 なかでも春スキーは、日も長くなり、天候が安定し、雪崩の心配も減る。 わたしが酸ヶ湯に着いた日だったろうか、「明日は八甲田大岳から井戸岳との鞍部に出、毛無代を経て、温泉に戻る周回コースです。参加希望者は○時集合」の掲示。ここのメインコースだ。 スキーで山に登るには、スキー板の滑走面に「シール」を装着する。「ゲートル」のように長い代物で、スキーのテールに向かって倒れた毛が密に植えられている。この毛は、前に進むときには倒れ、後に戻りそうになると、毛羽立って摩擦を増す。 これで大岳の急傾斜を登るとき、強風もあり辛かった。ズルズルと後退した。 山頂で「シール」をはずしたあと、案内の方々は、標高差150mほどの急斜面を、チャッチャッと一直線に下りていって、上を見上げている。こちらは恥を忍んで、安全第一とばかり、「長い斜滑降」と「ターン」を繰り返して、ゆるゆると下りた。 毛無代を通過するころ、日射で雪温が上がって雪がベトベトに。スキーが10センチも沈んで、曲がれない。達人は「ジャンプターン」などなされるが、こちらは角に来ると止まり、ペタペタと曲がった。地獄谷より八甲田大岳へのルート樹氷がまだあった腰に巻いているのが「シール」

2005年01月26日

コメント(3)

-

酸ヶ湯温泉へ、クラシック写真

酸ヶ湯温泉は、青森県の八甲田山中にある1軒だけの温泉。昔、紅葉の季節と春スキーの季節(4月上旬)に訪れたが、どちらも紅葉か雪にすっぽりと覆われていた。 テレビに酸ヶ湯温泉が登場したとき、建物はおおむね変わっていなかったし、混浴の温泉も健在。お風呂の入口は男女別々だったが、入ってみると一緒になっていた。ビックリしたけれど、そのころはランプだったから、女性も老若が判らず、湯気と重なって幻想的な記憶が残る。 今では機械力が発達して、酸ヶ湯に1年中バスで行けるという。ここに紹介するのは、そうでない時代の「クラシック写真」。セピア色のモノクロ写真ではないが、それに近いカラー。 最初の写真では、馬そりが湯治客でいっぱいだから若い者は歩けと言われた。もっとも荷物だけは積んでくれた。 2枚目のの写真は、雪を集めて吹き飛ばす重機とのすれ違い。狭い雪壁の間で難航した。 上りのこの日は比較的穏やかな天候だったと思うが、緩やかな下りをスキーで滑った帰りは、強風が吹いていた。風自身は雪壁が防いでくれるが、粉雪が上から舞い下りてきて寒かった。おまけにスキー板のコーティングが雪温と合わず、雪が板にくっついて大難渋した。

2005年01月25日

コメント(5)

-

バラ、今年の冬

バラを始めて3年目に入った。どの植物でも同じと思うけれど、ほんの駆け出しだ。 この冬は12月下旬まで暖かかったが、そのあとはじゅうぶんに寒いと思う。しかし、バラはかならずしもそう考えていないらしい。待てど、全部の葉を落としてくれない。 休眠期に入ったら、寒肥を与え、剪定をして樹形を整え、黒点病を防ぐため石灰硫黄合剤を噴霧することと、テレビ「趣味の園芸」は言う。まだ暖冬だったころ、テレビの解説者も冬の手入れをどうするか考えているところと漏らしていたから、こちらも「まあ、様子を見ようや」ですんだ。 そうこうするうちに、太陽は次第に明るくなり、バラは芽を出してきた。困ったね・・おまけに、「プレイガール」は蕾までつけた=写真。 切り花にしても、わが家の室温ではまず咲かない。そろそろ決断をしなくては~1月、蕾をつけたプレイガールプレイガールの花

2005年01月24日

コメント(6)

-

五木寛之氏講演会

きのう東広島で五木寛之氏の講演会があった。主催は、東広島こころ塾および青少年育成東広島市民会議。たいへんな人気で希望者が1400人にもなったので、予定会場には入りきれない。そこで抽選になったのだそうだ。ものぐさ仙人は当選のおこぼれに与った。 五木氏は1932年生まれだがら、72歳。仙人より少々?年上だ。 まず見習わねばならないのは、グレーとはいえ髪がふさふさし、遠目だが表情が若く、体形も細めだったこと。平均年齢が高い会場だったけれど、それでも大部分が五木氏より若かったのでは?とすると、みなさん、爺さん、婆さんらしくしすぎるよ。 演題は「日本人の忘れ物」。90分に及ぶ長い話だから、的確に要旨をまとめることなんて難しい。ご本人が「あとでなにか一つ思い出してもらえれば幸い」と言っていたので、お言葉に甘えて一つ? とは言っても演題から離れすぎはよくない。「忘れ物」とは、わたしの言葉に置き換えれば、精神的な「無駄」のことらしい。日本人は戦争後、「無駄」と称して、精神を含めた合理化を推し進めてきた。そこに今日の日本の精神的な状況がある・・ 「光」と「影」、仏教で言う「慈」と「悲」、「プラス思考」と「マイナス思考」・・こういう対立する二面があるとき、戦後のわれわれは「影」を抹殺し、「悲しみ」で涙を流すことを制し、「マイナス思考」は無駄なことと捉え、明るい面だけで「理想郷」を築こうとした。だが、そんなことはあり得ない・・ ぜひ「影」、「悲」、「マイナス思考=憂鬱」などなど、と対面し、ちょっとの間落ち込んでもよい、それは正常だ。いつもいつも笑ってる方が異常。そして「薬」に頼ることはいけない・・ 話の一つが伝わったかどうか分からないけれど、宇宙はなぜ生命を誕生させるのだろう?それを説明できるか?自然科学は説明できると信じているが・・(これは五木氏の講演でない)会場の緞帳(撮影禁止だったので我慢してください)

2005年01月23日

コメント(4)

-

芭蕉最北の地、象潟>鳥海山

鳥海山(2230m)は、山頂こそ山形県に含まれるが、秋田・山形両県にまたがり、日本海を見下ろす独立峰である。登ったのは27年前のお盆あと。JRの寝台車で象潟駅下車。なんとここは秋田県だった。 象潟は、松尾芭蕉が訪れた最北の地で、最近はマウンテンバイクに力を入れているらしい。 そこで、「奥の細道」に載る芭蕉の句。 象潟や雨に西施がねぶの花 汐越や鶴はぎぬれて海涼し 西施は中国の四大美人、そこへねぶ(ネムノキ)の花が重なる。ぜひ美しい花の写真が欲しいところだが、去年は撮影のチャンスを逃してしまった。西施を思い描きながら、今年こそ頑張ろう。 さて、鳥の海口から鳥海山へ登山開始。鳥ノ海御浜神社にたどり着くと、そこは古・鳥海山の火口である。丸い鳥ノ海が、残り少なくなった雪とともに眼下にあった。 次いで新山の外輪山に取りかかる。すぐに外輪山から、火口原にあたる千蛇谷の方へ、細い道をトラバースだ。大きな雪渓があって、そこは涼しかったが、神社の赤い屋根が見える最後の登りは、太陽が横から照りつけ、苦行。 神社で休憩してからゴロゴロ岩の頂上へ行く。登頂の3年ほど前に新山は噴火し、溶岩を噴出したので、その部分がほのかに暖かった。日本海に映る落日に万歳! 翌日、正面の外輪山の壁をよじ登る。上に出たあと、しばらくはその縁を歩いた。あとは標高差1700mを下るのみ。途中、「心字」雪渓で雪と戯れた。 バスで酒田駅に出ると、なぜか列車で鶴岡まで行く。城下町の繁華街を探し出し、ビールを痛飲した。鳥ノ海付近から鳥海山を望む米どころ酒田平野から鳥海山。この日は40度にも達しそうな暑さで太陽がぎらぎら

2005年01月22日

コメント(4)

-

雲間草の甘言におちる

アルプスや東北の山々の雪渓や雪田が溶けたあと、高山植物が先を争って生長し、急いで花を咲かせる。わたしの花の好みは、その光景が原点の一つになっている。だから、丈が小さく、花が可愛い植物に引き込まれやすい。 2,3日前、ホームセンターに寄ると、目はパンジーを飛び越えて、「雲間草(クモマグサ)」へ。雲間に見える草だから高山植物の風情。名札の裏の解説を読めば、「・・ユキノシタ科ユキノシタ属 原産地 日本の本州中部や北海道の高山、欧州の高山・・」。ヤッパリ。 でも、夏を越すのがたいへんそう。解説には通風をよくせよとある。1株248円を投資して、試すことにする。でも、なお心配だったので、ネットを検索すると、市販の「クモマグサ」が日本原産というのは、赤い花色にかけて、「真っ赤な嘘」とある。高山植物出身ではあっても、ヨーロッパで育成されたから、ヨウシュクモマグサが妥当な名前らしい。 それにしても最近は、ユキノシタ属に惹かれている。本家ユキノシタといい、ダイモンジソウといい、ヨウシュクモマグサ(ロサケアとも言うらしい)といい・・それは何?偶然?

2005年01月21日

コメント(7)

-

美しき「天狗の庭」、妙高山の裏側

妙高山と黒姫山に挟まれた妙高高原を訪れたのは30年前の夏。 休暇村・妙高までは車で入れるが、そこから高谷池ヒュッテまでは、今でも自分の足で歩かねばならない。最初は緩やかな登りだが、黒沢を横切ったあと、急登に変わった。 ヒュッテで昼食を取った後、火打山までお散歩へ。高谷池や天狗の庭など、一帯の数々の池溏は、池溏好きのわたしを痛く感激させた。清潔感のあふれる水面(も)が、写真に残されている。天狗の庭の池溏(ちとう)。約2100メートルの高度にある。火打山が逆さに映る 翌日小屋を出て妙高山に向かう路に入った。8月の下旬だというのに残雪があり、ハクサンコザクラが可愛らしい。黒沢池付近に咲くハクサンコザクラの大群落 黒沢池を過ぎると、妙高外輪山への急な坂道となった。信越線側では外輪山が崩壊しているが、こちら側は立派に残っており、やがて最高点を越えると、火口原への急降下になる。息つくヒマもなく、今度は中央火口丘(妙高山)へ。頂上からは、燕温泉を目指して、ひたすらに下った。長野盆地をはさんで、根子岳から見る妙高山(右)と黒姫山(山頂が平らな黒い山)

2005年01月20日

コメント(5)

-

「辨天娘」の里、鳥取県若桜町

日本酒「辨天娘」は、若桜(わかさ)の里で醸される。ここの純米酒には、「純米大吟醸」「純米吟醸」「純米酒」があり、これをまとめて「三人娘」と愛称している。 ふつう「わかさ」というと、多くの人が天橋立のある「若狭湾」を連想する。だが、若桜のほうは、鳥取県の山の中にあり、国定公園「氷ノ山(ひょうのせん)」のすぐそば。 山陽道の姫路からは、国道29号が鳥取市まで通じている。昔の因幡街道であり、兵庫・鳥取県境の戸倉峠を越えると、若桜町。ここからは若桜街道といわれる。 中世には、若桜にも山城があった。矢部氏に始まるその城は、尼子、毛利、秀吉、徳川方と転々とした。17世紀、一国一城令で廃城、400年の歴史に終わりを告げた。現在では鬼ヵ城という恐そうな名がついている。 鬼ヵ城からは若桜を一望できる=写真。 「辨天娘」の名称は、城址の近くにある「若桜弁財天」に由来する。この神社は市杵島姫命を祀る。去年10月に「辨天娘」の社長さんと弁天さんに御参りした=写真。 そのころこの地にも熊さんが出没した。社長の奥さんが持たしてくれた、スイス土産の鈴を鳴らしながら歩いたけれど、人間の恐さを知らない「新世代の熊」には無意味だったようである。 「辨天娘」はいま醸造の真っ最中。その様子は「A Space of Macjiro」にあるレポートに詳しい。

2005年01月19日

コメント(3)

-

フキタンポポのその後

正月2日にフキタンポポを取り上げたところ、ご好評を頂いた。 それから半月、フキタンポポはどうなったろうか?=写真 枯れる花もでてきたが、ご覧のように満艦飾の状態。買うときは、高価な福寿草の代用品とか考えていたが、こうなると残念ながら福寿草の「品」がない。それはそれとして相変わらず鮮やかな黄色である。 写真を撮影する段になって、改めて思う、鉢の「品」の無さ。色褪せたプラ鉢なんかに植えなければよかった(反省)。それというのも、花が終わったらすぐ庭におろすつもりだったから~ フキタンポポの葉っぱはまだ出ない。どんな葉っぱか知らないのである。

2005年01月18日

コメント(5)

-

冬支度の苗場山

苗場山といえばスキー場の方が有名なのかもしれない。今日は2000mを超える苗場山を懐かしむ「おぼえがき」。 25年ほど前の10月下旬、苗場山の南麓にある秘湯、赤湯温泉を訪れた。周りに民家のない、国道17号のバス停から歩いた。今マップで見ると、直線3キロ程度だが、紅葉も終わった川沿いの道が寂しい。 赤湯温泉は樹木に埋もれたランプの宿だった。河畔に露天風呂が湯気を上げる。数年前に行った方の紀行文をネットで読んみると、ほとんど変わっていないようだ。嬉しい。ただ、露天風呂の数が増えて女性専用もあるという。わたしのときは、台風直後ということもあるが、1つだけだった。25年前の赤湯温泉。まわりが散乱しているのは、前日までの台風で濁流が谷いっぱいにあふれたから。この露天風呂に、暗やみに紛れて入った勇気ある若い女性がいた。(写真の人物は若き日の仙人ではありません) 翌日登った苗場山は、頂上が平らになっている面白い山。しかもただ平らなだけでなく、とても広い湿地になっていて、池溏といわれる小さな池が無数に散らばる。苗場山といわれるゆえんである。春から夏にかけてなら、湿地の花たちが咲き乱れていたはずだが、今は枯れ果て、水もが空の色を反射するのみ。 この日はつかのまの晴れ間で、翌日は季節風が吹いた。冷たい雪が激しく舞ったことだろう。

2005年01月17日

コメント(6)

-

暖冬といっても寒い

今年に入ってからはじゅうぶんに寒い。暖かくなってからの害虫を考えれば、喜ばしいことかもしれない。インド洋の大津波で日本のニュースに登場するようになったマラリアや、アメリカで問題になっているデング熱を媒介する蚊が、日本で育っては困るものね。 それに季節の境界が曖昧になれば、俳句の季語だって崩壊してしまう。 きのうわが家の庭を見て驚いた。バラの前に挿しておいた「ネームプレート=写真」が壊れている。子どものいたずら?だが、その場所で静かに崩れ落ちていた。 たどり着いた推論は~寒さのせい。ここのところ氷点下が続いている。雨や雪で素焼きにしみこんだ水が凍結、そして昼間暖かくなると融解、これを繰り返してついに崩壊。これって寒地の崖の岩が崩れていくのと同じ。 それにしても焼き物の焼きが甘かったのかな?100円ショップで、2枚組で買ってきたものだけど~

2005年01月16日

コメント(5)

-

シロバナタンポポがフリーズ-暖冬から厳冬へ

年末まではご存じの暖冬。そこからは一転して日本全国を寒波が襲った。 わたしが馴染みにしているシロタンポポの家族は、そんなわけで年末までは、一昨年よりずっとたくさんの花をつけていた。まあ、元気だということでわたしも注意を逸らしていた。 ところが、きのう、ふと自転車の上から見やると、まん丸い「ワタボウシ」が並んでいる。自転車から降りてよく観察すれば、どれもこれもタネ1つ飛ばさず、動きを停止している。それは巧妙なネットワークを見ているようでとても見事。 これって暖かい陽射しが注げば、いっせいに飛んでいくのかなぁ?

2005年01月15日

コメント(4)

-

南アルプス・北岳の思い出

きのうに続いて「思い出話」。 南アルプスは山梨県と長野県の県境にある。槍ヶ岳周辺の北アルプスに比べれば、南アルプスの高峰は、山体が大きく、ゆったりしていて好きである。 北岳(白根山とも言う)は、富士山に次ぐ日本第2位の高峰。甲府盆地から西を望むと、甲斐駒ヶ岳の尖った山容が目立ち、北岳は手前の鳳凰三山に隠れているかもしれない。ちゃんと見るには、バスで夜叉神峠口(1360m)まで行き、きつい坂を1時間半ほどかけて登り、夜叉神峠(1770m)に出る。そこからの景観にはきっと声を上げるだろう。 去年の10月半ば、北岳は1メートル高くなって3193メートルになった。これは急に「造山運動」が起こったわけでなく、今まで三角点の位置を標高としてきたのを、よく調べたらそれより80センチ高い場所があっただけのこと。 北岳の山頂に立ったのは34歳の夏。もう中年である。広河原から入り、途中から雨に降られた。山頂直下にある「肩ノ小屋」に泊まったが、翌日は大快晴。星も残る時間に起きて、ご来光を仰いだ。これは学生も含めた山好きでの山行だった。 「肩ノ小屋」の1泊2食料金が、現在7000円だという。当時いくらで泊まったか、興味あるところだが、記憶も記録もない。 北岳は高山植物でも有名な山である。キタダケを冠した植物があるくらいだ。だが、残念なことに自分の写真がない。地元の人たちが撮った写真をとくとご覧あれ!中白峰から望む北岳。左後ろに鎮座するのは甲斐駒ヶ岳である

2005年01月14日

コメント(2)

-

蚕を飼う?夢を見た!

2,3日前に蚕を飼う夢を見た。ただ、夢に画像がなかったから、夢に近い状態でそう思っただけなのかもしれない。 それにしても蚕を飼うなんて、今どき突飛な発想か? 振り返って、小学生のとき、蚕を飼ったことがある。○十年前、北茨城にも桑の木はあった。今で言えば、理科のお勉強の1つだったかもしれないが、実際にはそんなに難しい話ではない。小学生の流行だったのである。 蚕の卵がついた1片の紙(種紙?)を貰って、生まれ出たすごく小さな黒い毛虫を大事に育てた。何回か(何回だっけ?)脱皮を繰り返すと、だんだん蚕らしくなって、ふっくらとした。想えば、平気で触っていたね。繭を作る場所を探す蚕になんとか繭を作らせ、繭を煮て、絹糸採りに挑戦。そのころ長野県の岡谷にあった製糸工場で、女工さんがいとも簡単に数個の繭から糸口を見つけるのとは違って、大苦戦。ついに糸を巻き取ることができなかった。 ネットで「蚕」と「飼育」をキーワードにして検索してみた。そうしたら、山梨県甲府市に赴任したことのある女性新聞記者、宇野みれさんが書いた「お蚕さん飼育日記」を発見した。2000年夏で少し古いが、わたしの小学生時代に比べたら、驚異的に新しい。 「蚕飼育セット」なるものがあって、それを使っての日記だが、「人工飼料」の文字に目が釘付け。これってわたしの大学時代の友人が成功させたもので、蚕に桑が要らない!その友人はA社にいたが、今は定年で悠々自適の生活。 宇野さんは養蚕が盛んだった甲府に赴任し、のちに蚕を飼った。わたしは茨城県に引っ越す前、甲府に住んでいた。小学校の新入生だったころ、いっぱいある桑畑に潜りこんで、野苺のような、赤い甘い実を食べた。

2005年01月13日

コメント(6)

-

30代後半は味覚の曲がり角?

20代後半は女性の「お肌」の曲がり角、これは女性がヒシヒシと感じていることらしい。だが、20代前半は「記憶力」の曲がり角、これはわたしがいたく感じている。すでに、はるか昔の出来事なのだが~~ 鳥取県の酒造組合連合会のHPを覗いたら、「第24回 全国利き酒選手権大会 団体戦 V2達成」のニュースが載っていた。鳥取県は両親の生まれた場所だから、良かったなと思う。第2位は静岡県、第3位は岩手県。 この選手権には、個人の部と団体の部があって、それぞれ10位までと3位までの方の名前、年齢、職業、性別が、一覧表になっていた。それを見ての感想。 職業は、会社社長、会社員、公務員、主婦、無職、これには言うことない。 性別では、個人に女性3人、団体にはいなかった。ダンプカー運転手や瓦職人に女性を見かける時代だが、利き酒の方の増加はこれくらいで止まるのだろうか。 ところで、一番気になったのは年齢。その範囲は30~49歳だった。個人の部10人の平均年齢を計算すると、37.2歳。お酒の鑑定には経験が必要だろう。だが、いくら頑張っても、舌の感度が落ちてはどうしようもない。30代後半は味覚の曲がり角? 60歳を過ぎると、好みの味が相当変化することは聞いていたが、クワバラ、クワバラ・・

2005年01月12日

コメント(4)

-

ヒガンバナの今

野生のヒガンバナはこの辺で9月下旬に咲く。花茎をすぅ~と伸ばしてきてその頂端に花をつける。 それから3ヵ月以上が経った。この寒さの中、今はどうしているだろう?見に行くと、青々とした細い葉っぱが広がっていた=写真。田んぼの畦が彼らたちの舞台だから、ほかの草が黄色になっているのに、青い染みが点々と連なる。 不思議なことに、枯れた草は短く刈られているが、ヒガンバナは堂々と盛り上がっていた。たぶん、農家の人がヒガンバナを避けて刈ったのだろう。 この植物は春になると枯れる。仲間の園芸植物にリコリスがある。去年9月初旬、安売りをしていたので、桃花のリコリスの球根を買ってきて、植えた。だが、芽を出さない。安物買いの銭失い?(涙) 冬のヒガンバナヒガンバナの花(秋の撮影)

2005年01月11日

コメント(6)

-

広島大ジャズ研のホームライブ

国立広島大学のキャンパスがどこにあるか、ご存じない方があるかもしれない。医学部を除いて東広島市にある。 そこのジャズ研究会のライブが、きのう、顧問のO先生のお宅で開かれた。お宅には吹き抜けの大きいホールがあるので、そんなことが可能。 わたしは「音痴」だけど、招いていただいた。先日の「おぼえがき」に書いた「新音楽」を、NHK「お好みワイド広島」で紹介した若い、美形のディレクターもいた。 1年生は、どちらかというと聞く側だけど、みんなが好きなように組んで演奏をする。一人が楽器を換えて、別の演奏に参加するなんていう技も見せる。その柔軟さ~若いっていいね。だから、プロのジャズ演奏にないものがある。それは音痴でも「肌」で感ずる。 数年前になろうか、このお正月ライブで、出色のフルートを吹く女の子がいた。その子は広島市でのライブを経て、今は東京で活躍している。名前は太田朱美、理学部、鳥取県出身。 ライブ風景

2005年01月10日

コメント(4)

-

寒風の「鏡山城」にノアザミを添える

1997年の大河ドラマ、「毛利元就」に登場する「鏡山城」。たしか、今の山口県・大内側の元就が、島根県・尼子側の拠点を攻めた。主な役者さんは、中村橋之助、森田剛、富田靖子、松坂慶子。それからもう7年も経ってしまった。 戦国時代のその小さな山城は、きのう紹介した「サイエンスパーク」のすぐ裏にある。写真は南側にあたる「サイエンスパーク」から撮ったもの。 わたしが最初に見たとき、この城跡は松に覆われて、ただの小山にしか見えなかった。だが、松枯れが多発して、スケスケに。今は北からの季節風が吹きすさび、落葉樹の葉っぱをきれいに落してしまった。 この寒空に、寒椿を除けば、花はない。あれこれ自分の撮った写真を思い出すに、「ノアザミ」に至った。これは初夏の花。まあ、いいや~ 「夏草や 兵(つわもの)どもが 夢のあと」(松尾芭蕉、奥の細道、平泉で)

2005年01月09日

コメント(0)

-

寒椿と酒類総合研究所

ご近所に生垣として寒椿を植えている家がある。ここは山林を区画整理して数年たち、寒椿も姿を整えて、去年の台風にもかかわらず、それは見事な花をつけた。 同じくらいの時を経た寒椿が、「広島中央サイエンスパーク」にもある。変電所を囲う生垣でおしゃれである(写真)。 変電所と道路を隔てて池がある。もとは蛙がいっぱいいた溜め池だったが、整備されて周囲がランニングやウォーキングの適地になった。今の季節、池には水鳥(名前が分からない)が浮く。 池を見下ろすように、独立法人の酒類総合研究所が建つ(写真)。前身は東京王子駅前にあった国税庁醸造試験所。日本酒を初めとして、ビール、ワイン、蒸留酒などの研究を行っている。 秋には施設の一般公開がある。その時にはこのブログでも紹介をしたいと思う。

2005年01月08日

コメント(3)

-

秋から春へ花のバトンタッチ

冬は花が少ないので、花の「おぼえがき」を維持するのに首をひねる。別のHPで「花手帖」をアップしているが、事情は同じ。 今日は前に登場した「寒菊」と「ビオラ」に、もう一度お出まし願うことにした。 寒菊「春の光」は寒さにとても強く、氷点下になった今も透明な黄色い光を放ち続ける。いっぽうタネからのビオラも寒さに強く、霜で頭を垂れても、日が昇るればシャンとする。 庭の一角で、花の「バトンタッチ」がうまくいってほくそ笑む。ビオラの間の地面を這う常緑の植物は、ヒメツルニチニチソウ

2005年01月07日

コメント(4)

-

「パラパラ漫画」と「新音楽」

「パラパラ漫画」って、懐かしいね。小学生のころ、本の角に小さい絵を描いて、次のページにはチョット動かした絵を描く。10ページくらい描いたら、本の角をパラパラとやる。これぞ自作のアニメーション。ささいなようで、子どもごころが大きく躍った。 その心を継いだアニメーターがいらっしゃる。女性でまだお若いとか(1971/3/x生まれ、日は削除)。 その方がHPを開いている。名づけて「あしたのんきショウ」。その中の「フリップシアタ」を覗くと、たくさんの短いアニメーション(エンドレス)を楽しめる。 ところで、世の中には「音程に自由を -非12音 平均律音楽-」などというものを考えている人がいる。その一人を知っているのだが、その人ともう一人が売れない(笑)CD「とんでふ!?」を出した。その真ん中あたりに「フリップシアタ」を頭においた曲があるという。 これで「パラパラ漫画」と「新音楽」がやっとつながった。興味ある方はお調べあれ~

2005年01月06日

コメント(4)

-

暗黒の空に向かって飛行機は発つ

戦国時代の武将、「毛利元就」の舞台になった中国山地は、高低が小さい。それにもかかわらず、刻まれた谷に平地は少ない。 広島空港は森に囲まれた山の上にある。どの方面から向かうにしても、坂道を上る羽目になる。 昨日は娘たちを空港に送った。夕方の便で、正月最後のにぎわい。 さいたまから広島にきて育った娘たちが選ぶお土産は、甘党に「モミジまんじゅう」、親しい人には「広島風お好み焼き」。 少々時間があったので、出発ロビーの上にある「お好み焼き、○っちゃん」に寄る。ネギ焼きとか、野菜焼きとか、「スペシャル」の1050円のみ。○っちゃんはJR広島駅の上にもあり、人気のあるお店。旅行客がチョット寄るのに便利な構えだ。 日が落ちてすごく寒くなった。小雪の舞う暗黒の空へ飛行機は発った。

2005年01月05日

コメント(2)

-

家庭でできる日本酒の熟成術

お正月で飲み疲れたあとだが、さらに日本酒を飲む話。 お酒は、酵母がいなくなったあとでも変化を続ける。それは日本酒でも、ワインでも、ビールでも同じ。 かりに熱を加えて、搾り残した酵母やお酒に溶けている酵素を殺しても、変化を続ける。「食品化学」が言う「化学反応」がゆっくりと進行する。ふつう温度が高い方が反応が速い。 だが、この「変化」が悪いわけではない。魚や野菜のような生鮮食品とは違う。逆に味がよくなるので「熟成」という。 最近、日本酒を頂く「秘法」を知った。一升瓶の中で起させる熟成法のこと。その道のプロの様子から察すると、「純米吟醸酒」あたりが望ましいらしい。それに、ゆったりと一人で酒を楽しむ「粋人」にふさわしいようだ。 ○平さんの記述を引用させてもらおう。「あたしは、会に出すお酒は二週間くらい前に栓を開けて、紙の蓋をしておきます。そうすると、丁度当日頃、飲み頃の味になってきます。ただ、この期間はお酒によって、または保存温度によっていろいろですので、いろいろとお試しいただくと、御自分の好みに合うようにアレンジできます」 このことから、日本酒の熟成には空気中の「酸素」が必要らしい。そこがすごく面白いところだ。 次は○○人の発言。「私の場合、ローテーション入りしている選手(一升瓶のこと)が10本。先発、中継ぎ、ストッパーの選手起用はすべて燗督まかせ。先発起用の条件は、料理であったり、前回の実績、気分であったり色々。新入りはいきなり先発でテスト登板させ、次回の登板予定を考え十分に休ませます。新入りで毎日先発もあれば、いつまで経っても登板できない選手もいます。 開栓放置により、いわゆる『角』が取れてくるのが実感できます。『角』が取れると言うより『馴染んでバランスが良くなる』といった感じでしょうか。そして甘辛酸渋その他がまとまり、個性として主張するようになります。 純米ならではの楽しみですね。」 10本の一升瓶を並べておくとなると、金も場所も要るなァ~

2005年01月04日

コメント(0)

-

広島県の名刹、仏通寺と「寒桜」

山陽線本郷駅から山側に入ると、木立に埋もれる名刹、「仏通寺」がある。臨済宗仏通寺派大本山。 きのう、遅い「初詣」に出かけた。車のすれ違いが容易でない、清流沿いの細い道をたどるれば、太い杉並木に突き当たる。 御参りを済ませて、「おみくじ」。なぜか、おみくじが残り少ない。糊のきいた「招福御守入、開運おみくじ」をこじ開けると、わっ!、「大吉」・・大切にお持ち帰り~っ! それにしても、ふと目があった修行僧の顔がすがすがしい。最近の若者にこんな雰囲気はあったけ? 道すがら、サクラの花に目をとめる。狂い咲きでなく、まっとうに咲いていると思うけれど、年末年始には雪も降ったのにね。 仏通寺法堂 「寒桜」

2005年01月03日

コメント(8)

-

福寿草の代役、フキタンポポ

もともとは面白い名前に惹かれて買っちゃったもの。しかし、山野草の仲間に入れられ、室内ならお正月に花が間に合いそうなので、急いで室内へ。ポット苗のポットをはずすと、根がすごく短く切られていた。お正月用の「寄せ植え」にするつもりの苗が余ったのかも。 日本では野生しないとか。中国でもヨーロッパでも、花を咳や肺結核の薬にしたという。

2005年01月02日

コメント(8)

-

新年おめでとうございます(画像あり)

本年もよろしくお願いします。 山茶花

2005年01月01日

コメント(1)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- やっぱり果樹栽培!

- 今年2回目の柿の収穫+今日の空間線…

- (2025-10-18 22:17:17)

-

-

-

- 我が家のバラの開花

- 数日前草取りしたところに思ってもい…

- (2025-09-03 14:59:30)

-

-

-

- 花のある暮らし、宿根草

- 小径(その6)。アジュガが土止め。頭…

- (2025-11-14 13:57:42)

-