2006年12月の記事

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

テッポウユリさん、元気なんだね

今年の締めは、一昨日降った雪に埋もれかかったテッポウユリの芽とした。 前にも書いたけれど、今ごろテッポウユリが芽を出すのはやっぱりおかしいと思う。そこで心配なのはその耐寒性だが、意外にも強いらしい。雪の下で青々した姿。お隣のカーネーションも元気です。

2006年12月31日

コメント(4)

-

ナメクジレポート>12月分

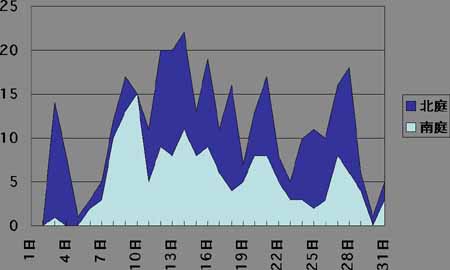

「逆さ植木鉢」をトラップに使った、ナメクジの捕獲数(12月1日~12月29日)を報告する。年末のナメクジ大掃除と言いたいところだが、いまだに大掃除が終わったとは思われない。 実は、11月にはこれ以上の収穫があった(でかいヤツばかりが数え切れないほど)。 報告するにあたって、グラフにした方がよいと思った。だが、久しくグラフなんか作ったことがない。「学会発表」でよく使った「クリケットグラフ」という、軽くて有能なソフトを探し出したものの、今のパソコンではクラッシュして動かない。経験はなかったけれど、古い古い「パワーポイント」を取り出して、なんとかグラフを作製。しかしブログに載せる手順の名案が浮かばなかったので、デジカメでパソコンの画面を写すという速攻を採用した。 グラフでは、捕獲数を南庭と北庭に分けてある(縦軸が捕獲数)。北庭は日当たりがなく、北西風があたって寒い。ただどれくらい温度が低いか分かっていない。1日と2日は、内訳を数えなかったから入力していないが、1日が18匹、2日が17匹。 これを見ると、ナメクジが寒さに弱いなんて考えられない。確かに5日からの寒波襲来では、合計も、北庭も、数が減っている。しかし、初雪だった18日からの寒波の影響ははっきりしない。 昨日までの累計は363匹。そして効果と言えることは、ナメクジがだんだん小粒になってきたことと、完全に無傷ではないものの、ビオラがきれいになってきたこと。 追加:

2006年12月30日

コメント(6)

-

ビオラと雪

朝起きてみると今年2度目の雪。と言ってもたかだか1,2センチほど。いったん快晴。 ビオラは寒さに強い。とくにこのビオラは強く、寒さで花びらが傷むことはない。でも「ピンクシェード」は、花びらの一部が縮んでしまっている。去年も同じ色のパンジーが、寒さで花が傷んだ。なぜだろう? 「ピンクシェード」は寒さに弱くて欠点ばかりかというと、たぶん暑さに強いと思う。「適温」がちょっと高温側にずれているということだろう。

2006年12月29日

コメント(4)

-

純米酒選びで右往左往

純米酒の認知が広まって、おおかたの蔵が純米酒を売り出すようになった。純米酒を勧める立場にとっては、まことに嬉しい状況である。 故上原浩氏が純米酒を推奨した理由の1つは、米以外のデンプンや廃糖蜜から製造されたアルコールを、日本酒に添加すること(いわゆるアル添)に疑念があったからだと思う。これだけ生活が豊かになっても、「米が高い」という理由から、米不足時代に編み出された米節約技術が継承されてきた。上原氏は、アル添日本酒がアルコール臭いとおっしゃったようだが、私には「日本酒の香味」が、添加アルコールで薄まるように感ぜられる。だからアルコールの添加量が増えれば増えるほど「水っぽく」なる。 ここでもう一度確認しなければいけないのは、純米酒の定義。日本酒造組合中央会のHPによれば、純米酒は「精米歩合70%以下の白米、米麹、水を原料としてつくられる清酒で、香味及び色沢が良好なものをいう」、そして、特別純米酒は「香味および色沢が特に良好な純米酒であり、かつ、そのことを使用原料や製造方法などの客観的な事項によって説明表示したもの」。 さて純米酒選びで「右往左往する」理由は、その値段の幅にある。720ミリリットルで、下は800円くらいから上は1300円くらいまで。1.5倍以上の値段の開きがある。つまりいかに得をしようかとガツガツして迷う。 だが納得出来る説明も知りたい。とは言え企業秘密の最たるものだから、部外者があれこれ想像するしかない。 原料に使う白米、米麹、水、そして酵母の中で、水と酵母のコストは小さいだろうし、会社間の差もほとんどないだろう。だから、問題の核心は米に絞られる。まず精米歩合。精米の結果、除かれる糠にはアルコールになるデンプンも含まれるから、香味のために精米歩合を下げれば、できあがりの清酒の量が減り、値段を押し上げることになる(精米歩合の低い純米酒は、特別純米酒に多い)。当然だが、値段の高い酒造好適米を用いれば、値段が上る。そして上の定義には書かれていないが、麹菌を生やした米麹をどれくらいの割合にするか。ときどきテレビに登場するように、麹作りには多くの人手を要するから、米麹の割合を下げた方が安くなるにちがいない。ある会社のHPでは、米麹を米の20%以上にすると強調していた。むろん味にも影響する。 できあがった原酒は、アルコールの度数(%)が高い。純米酒では「割り水」をして、アルコールの度数を下げるのがふつう。ただ注意したいのは、どこまで薄めるか。15~16%と14~15%の2通がある。これを見て、たかだか1%の差と言うなかれ。出来る製品の量は、薄い方が数%ほど多い。 しかしこんなことが分かっても、選ぶお酒が決まるわけでない。「知識」でお酒を決めるのはナンセンス。かと言って、利き酒で商品を選ぶシステムがないので、自費で可能な限り試していくしかない。 そこで蔵へのお願いは、ラベルをいろいろと換えてこちらを迷わすことは避けて欲しい。醸造年度により、あるいは発酵タンクにより酒の香味が異なるのはやむを得ないが、ワインのように醸造年度などの表示があればなお良い。

2006年12月27日

コメント(4)

-

これは「絵」になる!

雑草の代表格のセイタカアワダチソウは、頂点に綿毛を付けて、そのままの姿で枯れている。やがて朽ちて、折れて倒れる。 だが今年2度目のセイタカアワダチソウが、ときどき見られる。生育の期間が短かったためか、背の低いまま花を着けている。多くの草が枯れた中で、鮮やかな黄色が目立つ。 石組みと水のそばに1茎のセイタカアワダチソウ。「寒さ」を感じさせるアートになっていた。

2006年12月25日

コメント(5)

-

プリムラ仲間のマイクロマラコ・キューティー

プリムラ仲間でも日本桜草のような花が好きである。浦和に住んだことがあるので田島ヶ原の桜草や、高山植物のハクサンコザクラに影響を受けているのかもしれない。 マイクロマラコなる聞き慣れない花に出会ったとき、一目でプリムラ仲間であることは分かった。それも中国原産のプリムラ・マラコイデス。「マラコ」はマラコイデスの略だろうが、「マイクロ」は?もしmicroなら、「微、小さい」の意味。ネットで検索してみたけれど、そこら辺はよく分からなかった。 偶然にも写真には、ハナバチだかハナアブだかが写っている(右端)。近くにあった地植のスイートアリッサムにやってきた流れのようである。

2006年12月24日

コメント(2)

-

ドウダンツツジの果実の今

右寄りに上向きと横向きの殻がある種と思われるものは長さ3mmほど ドウダンツツジの果実というのは、snowrun29さんのブログで初めて知った。昨日は赤い冬芽のことを書いたが、それは「果実」を探しに行っての余録だった。 あった!あった!確かに「果実」がたくさんあった。しかし冬に突入してしまった今、茶色に枯れて、みんな口を開いていた。その殻を持ち帰ろうと、力を入れて引っ張る。すると、木が揺れて、サラサラと音がした。きっと残っていた種が落ちたのにちがいない。 思えば、殻は多くが上や横を向いていた。ドウダンツツジの花は下向きのはずだから、snowrun29さんが書いたトサミズキのように、種をとばすために首をもたげたのだろうか。調べてみる必要がある。

2006年12月23日

コメント(2)

-

ドウダンツツジは冬芽も赤い

ドウダンツツジのすばらしい紅葉を11月13日に取りあげてから40日ほど。とっくに葉が落ちてしまったのは当然だが、来春に備えて真っ赤な芽がいっぱいついていた。 剪定が行き届いた公園のドウダンツツジだから、切断された枝振りがまことに気まぐれで、どこを写真に撮ったらいいのかと迷う。 赤い芽の中には、もう花芽も準備されているのかな?そう、花は壷形で白だったね。

2006年12月22日

コメント(4)

-

ジュウガツザクラの年末

11月11日に、ジュウガツザクラと思われる桜のことを書いた。そのときこの桜は秋、春の2回咲くと書いたので、年末の今はどうなっているかと思って出かけた。 ところが、というか、こちらの期待に応えて、というか、ジュウガツザクラはチラホラと咲いていた。このまま春まで続けるの?それとも、これからの厳冬期にはお休みするの?・・・また来ないといけない。 それにしても枯れた花びらが散らないで、枝(萼)にこびりついているのは「常識」に反するね。

2006年12月21日

コメント(2)

-

金のなる木(花月)の輝き

人から貰ったものだが、もともとが貧乏人だから、育て方が分からない。でも多肉植物なら、ほったらかすのがよいと思った。気が向けば「金」がなるだろう。 それが結果として良く、葉の縁の赤が印象的になった。逆光の下、みどり色とうまくマッチしている。

2006年12月19日

コメント(2)

-

初雪とは!@東広島

天気予報の言う寒波襲来の「脅し」には乗らないぞと思っていた。しかし昨夜9時頃のテレビでは、三次市内で雪が舞い、道路にシャーベットができていた。これは少し危ないかな? でもね、今日が初雪になろうとは。冷たいところだけの淡雪は、折からの快晴であっという間に消滅。 ナメクジどもにも「予報」は届いただろうか。今日の「戦果」の調査はこれからです。

2006年12月18日

コメント(4)

-

ビオラからナメクジの研究は進化する!!

ナメクジの「おぼえがき」シリーズ、第3弾。 晩秋から初冬、ビオラやパンジーの花びらを食い荒らす犯人は、ナメクジやダンゴムシに落ち着くようだ。人から得た情報だけでなく、自分の目でもそれを確かめた。 うちのビオラに来るナメクジは、ほとんどがチャコウラナメクジだと思う。こいつは近年の外来種だそうだが、花だけでなく、農作物も食い荒らす憎いヤツ。他にも細身で、色黒のナメクジが1%以下いるが、名前はまだ調べていない。 ネットでそう書いている人がいたが、不思議なことに、ナメクジは鉢を登ってビオラの花を食べるより、庭植えを襲うことを好むようだ。ナメクジでも垂直の壁を登るのは、「疲れる」のだろうか。 そこで仙人が編み出した対策は、素焼きやプラスチック製の鉢やポットを幾重にも重ねてひっくり返し、彼らの「隠れ家」をあちこちに置く戦略。やってきたナメクジは昼間、洗濯洗剤の0.5%ほどの溶液で殺す。しかしこの方法の欠点は、「隠れ家」の見かけがよくないことと、全部のナメクジが引っ越してこないこと。後者の理由は、チャコウラナメクジが土に潜るせいかもしれない。 ナメクジを「隠れ家」へさらに誘惑する作戦を考えているうちに、気がついたことがある。雨天で生暖かい日に「逮捕数」が多いのはもちろんだが、そうでなくても気候が寒くなるにしたがってよく集まるようになった。いっぽう枯れた葉とか、枯れた多年草の株の上に鉢を置くと、あるいは鉢の中にダンゴムシ用の毒餌を仕掛けると、戦果が挙がるように見えた。だから、誘惑にはなにか鍵があるようである。 ネットを検索しているうちに、ナメクジの脳神経系は、その仕組みを解明するのにすぐれたモデルを提供していることを知った。東京大学薬学研究科・川原研究室や徳島文理大学香川薬学部・伊藤研究室のHPにそのことが載っているが、ナメクジを解剖して、一部の筋肉を付けたまま脳にあたる部分と神経を取り出すと、長い間生きていて、神経の電位を測る電極なんかも刺せるのだそうだ。それに哺乳類に比べて圧倒的に細胞数が少なく(ヒトの10万分の1)、結果の解析がやりやすい。侮るなかれ、臭覚も味覚もあり、しかもそれを記憶する能力もあるのだという。 たとえば、絶対的に嫌いなもの(ある化合物)といっしょに、生来は中立的な匂いを与えると、それも嫌いになり、数週間も記憶しているとか。この手でビオラの花びらも嫌いになれば都合がいいが、それにはナメクジの「早期教育」が必要になる。(これは人間も同じ?) しかし、最近はだいぶ慣れたものの、ナメクジを解剖する気なぞさらさらない。それにナメクジの忌避より誘惑を考えているので、ビオラの香りや味に劣らない「誘惑(誘引)物質」を目指したいと思う。だが、よく言われるビールをこの目的に提供することは、自称「飲み助」にはとても許せません!

2006年12月17日

コメント(2)

-

バコパは室内でぬくぬくと

バコパは、属名(Sutera)からステラとか、ズーテラとか呼ぶようだ。 前の冬は白花の安い苗を買ってきて、庭の各所と室内に分けて植え、耐寒性を調べてみた。しかし庭の方は場所によって差があったものの、2月の厳冬期にすべて凍死してしまった。 ということで今年は、迷わず地植の株から小苗を作り、室内に取り込んだ。サンルームでぬくぬくと咲いているが、これは人間さまの庇護があってのこと。

2006年12月15日

コメント(4)

-

スイートアリッサムが匂う

最初この花を教わったとき、アリッサムと聞いた。だが調べてみると、アリッサム属は鮮やかな黄色で夏咲く花らしい(まだ見たことはない)。流通名はアリッサム・モンタナム。 今ごろ安い値段で花屋に出回っているのは、どうやら同じアブラナ科のロブラリア属。色は白、藤色、赤など多様である。安いだけあって育てやすい。 品種はいろいろあるのだろう。うちの庭に勝手に生えているのは、白がほとんどで耐寒性がある。さらに写真の株は地上を這っている。そう言えばいつか、「クリーピング」タイプを買ってきたような気がする。場所を換えて復活したのかな? 香りはとても強い。専門的になるが、低級脂肪酸といわれる酪酸などの匂いにそっくり。チーズに含まれている匂いでもある。

2006年12月14日

コメント(4)

-

レンギョウさん、お前もか!

自転車で走っても「花枯れ」の季節。目につくのは、サザンカ、1,2輪咲き出したカンツバキ、そして野草ではシロバナタンポポぐらい。一時はいっぱい咲いていたホトケノザも鳴りを潜めた。 ところが!黄色い花? 近寄って確かめると、なんとレンギョウの花。その時はカメラを持っていなかったので、改めて写真を撮りに行った。写真では一輪だが、もっとたくさん咲いていた。しかし春の写真と比べると、若葉の芽がない。冬芽はお天気のだましに引っかからなかったの?

2006年12月13日

コメント(5)

-

キレハラベンダー>ちょっとおかしいのでは?

曇、少し雨も降った。今は陽も差してきた。 12月3日に、テッポウユリが芽を出してしまったことを書いたが、その後は変化もなく、そのままになっている。 いっぽうキレハラベンダー(デンタータ)の様子がおかしい。冬に向かってゆっくりと花穂を伸ばしてきて、ついに花を着けた。なにもかも「温暖化」と決めつける気はないけれど、頭が混乱する。 今年の「開花記録」を調べてみると、このキレハラベンダーは、5月上旬から6月いっぱい咲いていた。ということは今年2度目のご奉公。どうなってんの?

2006年12月12日

コメント(2)

-

室内のグリーン遊び

室内のグリーン(観葉植物)はいろいろ売られているが、室内照明や北空の明るさだけて耐えられる植物はどれくらいあるのだろう。 シノブをくれた人が、「苔玉」にでもしたらと言ったので、我流で作ってみたけれど、乾燥が激しくて維持が難しい。そこで100円ショップから平たい鉢を買ってきて押し込んだら、少しは落ち着いた。 タマリュウの性質はかなり知っているものの、シノブの性質はまったく知らない。しかし北向きの窓際に置いていても、きれいなグリーンを保っている。 写真の上が鉢の正面のつもりだったけれど、シノブの葉っぱが「北向き」になってしまったので、背中から撮影することに相成りました。

2006年12月11日

コメント(6)

-

氷砂糖を加えないリキュール(果実酒)への挑戦

去年の秋から、常識にはない砂糖無添加のリキュール(果実酒)を試みている。が、遅々として進んでいない。 ただ、試みた3種(四季成りイチゴ、オトコヨウゾメ?、ミヤマガマズミ)のうちでは、ミヤマガマズミが一番いいということになった。それは付近にミヤマガマズミが多いことと、赤いきれいな色がかなり安定だからである。写真の左が去年もの、右が今年の秋作ったもので2ヶ月ほど経っている。 さて、問題は味。去年のものは、沖縄の泡盛にあるような香りがあり、ひどくドライ(糖無添加だから当然か)。今年のものは、果実由来らしい甘味がある。これは予想外で、ミヤマガマズミの出来が年により違うのかもしれない。 しかしいずれにも舌を刺す辛味があり、これをなんとかしないといけない。考えたのは、アルコール度数を25から下げること。もっともただ割り水をすると、味の低下が避けられないだろうから、レモンの絞り汁なんか一案か(酸味が強すぎるか)。

2006年12月10日

コメント(6)

-

寒さに強いプレイガール(バラ)

このおぼえがきによく登場する赤いバラ、プレイガール。それというのも信じられないほど安い値段で新苗を買い、この土地にマッチしたのか、病気にもかからず手間がかからない。真夏には少し衰えるが、暑さ、寒さに強い。厚手の花びらが一重のバラで、花持ちがやや悪いのが欠点か。 しかしいくら寒さに強いといっても、10℃少々の気温ではつぼみが膨らまないので、切って室内に取り込んだ。ちょっと妖しげな花びらのくねりが、プレイガール命名の由来かもしれない。それにしても初めて室内で撮影して、このバラの色が再現できたことに驚いている。

2006年12月08日

コメント(2)

-

ビオラの敵、ナメクジのその後は?

写真の説明から始めよう。種を蒔いたのが9月の2,3日だから、95日ほど経った「ビビ・クリアオレンジ」と「ソルベYTT」だ。 不思議なことにここへはナメクジはこない。ウッドデッキの下は暗くて湿っているはずだから、そこに潜んでいても不思議ないのだが・・・ビオラの匂いを感知して、彼らは餌に向かうのではなかったのだろうか。 庭のあちらこちらに設けられている、ナメクジをだます、逆さ鉢の「隠れ家」のことは、11月18日のブログに書いた。その後、戦果は著しかったが、12月に入ってからの戦果だけを書くと、「隠れ家」と別に発見した場所を合わせて、 12月1日 17匹 12月2日 18匹 12月3日 14匹(予想最低気温ー1℃) 12月4日 8匹(予想最低気温0℃) 12月5日 1匹(予想最低気温ー4℃) 12月6日 3匹(予想最低気温ー1℃) 12月7日 5匹(予想最低気温2℃)・・今日は朝から雨 これを見ての最大の驚きは、ナメクジが寒さに強いこと。「寒くなれば安心」は大間違いだった。 とくに5日は全国的に寒波が襲い、霜が真っ白に降りた日だが、それにもかかわらずナメクジは移動していた。しかし、この日にビオラの食害があったかどうかは、それ以前の日と簡単に区別がつかないので、なんとも言えない。このナメクジは、比較的温度が高い時間を選んで動いたのか、それとも草陰を選んで移動したのか? 戦いは冬になっても終わらない!

2006年12月07日

コメント(2)

-

アイビーゼラニウムとやらを買ってきた

うすうすは感じていたけれど、99年あたりをピークに花の消費が減っているのだという。その減り方は2割くらい。 だから今園芸店で会う人は、流行に関係なく花好きな人ばかりかもしれない。女性が圧倒的に多い。 2,3年咲いていた「星咲き」ゼラニウムの元気がすっかり衰えたので(多年草でも寿命か)、アイビーゼラニウムを買ってきた。品種名?はパープルシュガー、450円。「アイビー」は葉っぱがアイビーに似ているかららしいが、それより厚手で、光沢を帯びた葉っぱに興味を持った。

2006年12月06日

コメント(4)

-

頬笑む初冬のバラ

今朝の予想最低気温はー4℃。自動車やアパートの屋根に白い霜が降りた。しかしそれも陽がさすと、さっと消える。ビオラが強い寒さで頭を垂れる。 この寒さでは外のバラはもう無理。2,3日前に頂いた切りバラが、室内の暖気でほんのりふくらんだ。

2006年12月05日

コメント(4)

-

都立H高校

自分が学んだ高校の校風は、自分の精神構造にすごい影響を及ぼした。それを語り出したらきりがない。 しかし、ふと振り返ると、卒業してから高校を訪れたことがない。いくら考えても、大学生のころ、高校の教室で開かれたクラス会に出席したことがあるような、ないような・・・ 最近、東京メトロ銀座線・溜池山王駅かいわいに行ったので、H高校の今を見てみることにした。 あれからの時間は、10年や20年じゃない。これを正確に書けば歳がばれるわけだから、曖昧にしておくものの、早い夕暮れの下、見覚えのある建物なんか全くない。そもそも溜池交差点はあったけれど、溜池山王なんていう駅はなかった。道路も歩道も広がった気がするけれど、どうだったっけ? 赤坂見附方面に歩いても、高校へのあの急坂はどこに?ホテルニュージャパンがあったが、あれは燃えちゃったな。当てずっぽうに記憶の道幅と同じ道に入ってみた。しばらくは記憶なし、だが、途中から突然、昔とまったく同じになる。遅刻しそうになってこの急坂を必死に登ったっけ。名づけて「ちこく坂」。登り詰めてみると、「新坂」の標識があった。こんな名前は初めて知った。 坂の右側、石垣の上がH高校で、左側に当時、ワシントンハイツだか、ジェファーソンハイツだかがあった。進駐軍の、たぶん将校クラスの邸宅が並び、芝生の庭が印象的だった。「隣の芝生」の原点だろうか。むろん今はない。 休日のH高校は門が閉ざされ、人の気配もない。写真がぼけているのは、手持ちでストロボなしだからで、目が潤んだせいではない。 高校の近くにある山王日枝神社にも行ってみた。ここは美術の時間に遊んだ場所だが、昔と今がまだら模様。そして神社から下りた位置に、「キャピトル東急ホテル」を見つける。ビートルズとかクリントンが泊まったホテルらしい。しかしこのあとすぐ、営業終了のニュースがテレビに流れる。建物が老朽化したからという。ということは、私自身も老朽化したということか。

2006年12月04日

コメント(2)

-

テッポウユリさん<これから冬ですよ!

これは鉄砲百合の話。ふと気がついたら、この季節になんと芽を出している! 当然だろうけれど、どこを覧ても、発芽時期の記載はない。いったいどこで間違えたの? 注文した球根は9月早々に届き、根が乾燥するのもよくないと思って、9月半ばには植えてしまった。これがいけなかったかな? 中国地方以西では、この10月、雨の少ない好天が続いたが、これがユリの根を狂わせた?それとも、園芸会社の球根育成法や保存法に鍵がある? 写真の真ん中には、来春に向かってワスレナグサが元気に育ち、バーベナの残り花が咲く。果たしてテッポウユリの運命やいかに?

2006年12月03日

コメント(2)

-

高所願望

人には「高所願望」というのが確かにある。空と天、あるいは天国が合体し、ときに政治的権威、ときに宗教的ユートピアを象徴したりする。 高所願望と裏腹なのが、「高所恐怖症」。だが、「症」が付いていることが示すように、急に個人的の、下世話の話になる。これが、高所恐怖症が「評価されない」理由なのかもしれない。本当は、樹上から地面に降り立ったヒトの自然の感情なのに・・ 写真は、あるホテルの最上階にある宴会室から見えた展望。高所願望をくすぐって、商売繁盛を狙う。高層マンションを含めて、高層ビルの最上階は最近の流れ。3、40年ほど前には、正面の東京タワーのように、タワーが展望の主流だった。 実は私は、「高所恐怖症」。一時は抑えられていたが、年を重ねるほどにまた「悪化」した。にもかかわらず、日本の山にはずいぶん登った。それも山頂を目指す「ピークマニア」。そこから展望された幾重にも重なる山並みと、高層ビルの最上階から展望されるビルの凸凹は、どこが同じで、どこが違うのだろう。 これは一昨日に書いたテーマと同質のもの。それはどちらが人間的で、どちらが非人間的かと言うことである。

2006年12月02日

コメント(2)

-

ウメモドキの列植

丸い赤い実が、点々と目立つ秋。ウメモドキもその1つ。 和風、洋風、いずれの庭園にも用いられる植物だが、写真の姿は、自然風の庭にある樹形からは連想しにくい。しかし「緑のデザイン図鑑」を読むと、「洋風の建物では単植または列植し、秋に赤く熟す実を強調する手法もある」と書いてある。 写真は公園での応用例か。でも赤さが全体に一様に強調されず、一部が集中的に強調されているのは可笑しかった。

2006年12月01日

コメント(2)

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

-

- 野菜を育てる

- 足にんじん太にんじん251104

- (2025-11-07 22:32:02)

-

-

-

- 蘭を咲かせましょう!

- Rlc.チュンイー ‘グッドライフ No.1’…

- (2025-11-14 15:50:05)

-

-

-

- いけばな ★彡

- ヒオウギの実で(2) ☆ 生徒様達…

- (2025-11-06 09:30:04)

-