2010年05月の記事

全37件 (37件中 1-37件目)

1

-

磯くわはら館

磯くわはら館旧芹ヶ野島津家金山鉱業事業所(登録文化財)磯くわはら館は、国登録の建築文化財である旧・芹ヶ野島津家金山鉱業事業所の建物を利用したレストランです。以前は、磯珈琲館という喫茶店でしたが、現在はレストランになり、結婚式なども行われているようです。 営業時間・料金等の詳細は、下記のページをご覧下さい。西洋料理 磯くわはら館のホームページ登録有形文化財 第46-0005号

2010.05.15

-

紡績百年の碑

紡績百年の碑磯地区に建てられた、わが国の最初の鹿児島紡績所が、日本の近代紡績業の発展に果たした役割は、大変大きいです。尚古集成館の庭に、日本紡績協会によって、昭和42年(1967年)にこの「紡績百年の碑」がたてられました。尚古集成館別館国指定重要文化財集成館機械工場

2010.05.15

-

薩摩ガラス工芸

薩摩ガラス工芸薩摩切子の工房です。薩摩切子

2010.05.14

-

磯工芸館

磯工芸館磯工芸館 旧島津家吉野植林所(登録文化財)明治42年(1909年)島津家の吉野植林所として建てられ、昭和61年(1986年)に移築されました。

2010.05.14

-

尚古集成館別館

尚古集成館別館鹿児島市建築文化賞

2010.05.14

-

明治天皇行幸所 集成館 の碑

明治天皇行幸所 集成館 の碑尚古集成館

2010.05.13

-

島津斉彬が興した集成館事業

尚古集成館 玄関尚古集成館 窓嘉永4年(1851年)、薩摩藩主に就任した島津斉彬は、磯地区を中心に富国強兵・殖産興業政策を推進するため集成館事業を興しました。この事業は、造船・製鉄・紡績・ガラス・印刷・電信・医療・福祉など、様々な分野に及んでいました。斉彬は、軍備の近代化のみならず、産業を興し、社会基盤を整備しながら、日本を強く豊かにしたいと考えていたのです。

2010.05.13

-

尚古集成館

尚古集成館集成館時代の鋳物場跡に建てられた、企画展を開催する建物です。― 日本初の工場群 ―国指定史跡 集成館跡 仙巌園入口から尚古集成館・駐車場にかけての一帯は、幕末、薩摩藩主島津斉彬が築いた工場群「集成館(しゅうせいかん)」の跡地で、国の史跡文化財に指定されています。機械工場(現尚古集成館本館・重要文化財)や反射炉跡、工場の動力用水路跡が現存し、さらに地中には多くの遺構・遺物が眠っています。 斉彬は、植民地化政策を進める西欧列強のアジア進出に強い危機感を抱いていました。日本が植民地にされないためには、日本を西欧諸国のような強く豊かな国に生まれ変わらせなければならいと考え、嘉永4年(1851年)薩摩藩主に就任すると、「集成館事業」という富国強兵殖産興業政策を推進しました。「集成館」はその中核となった工場群の総称で、鉄製砲を鋳造する反射炉、反射炉に鉄を供給する溶鉱炉、砲身を穿つ(うがつ)さん開台(さんかんだい)、蒸気機関の研究所、ガラス工場などがあり、最盛期には1,200名もの人が働いていました。 安政5年(1858年)斉彬が急死すると、集成館は大幅に縮小され、文久3年(1863年)の薩英戦争でイギリス艦隊の攻撃を受け焼失しました。しかし、斉彬の弟久光と久光の長男で家督を継承した忠義の手で繻子栄冠は復興されました。尚古集成館本館はこの時建てられた機会工場です。集成館事業により、薩摩藩は日本最高水準の技術力・工業力を持つにいたり、明治維新ではその威力が発揮されました。 明治4年(1871年)、集成館は官有となりました。明治10年、私学校徒がここを襲撃して西南戦争が勃発、政府軍がすぐに奪還し、再奪還を図る西郷軍と攻防戦を繰り広げたため、多くの工場が焼失し荒廃しました。戦後、民間に払い下げられましたが振るわず、大正4年(1915年)廃止されてしまいました。大正8年、機械工場は改装され、大正12年島津家の歴史資料館「尚古集成館」がオープンしました。(以上現地案内板より)

2010.05.13

-

しゃぶしゃぶ御膳

しゃぶしゃぶ御膳しゃぶしゃぶと、おそばと、ご飯と香の物とフルーツとさつまあげのセットしゃぶしゃぶ薩摩黒豚のしゃぶしゃぶです。そば自家製さつまあげ

2010.05.12

-

鶏飯御膳

鶏飯御膳仙巌園内 薩摩郷土料理 潮香亭 レストランにて鶏飯、さつまあげ、小鉢、フルーツのセットで、1,500円でした。鶏飯様々な具をのせて、さっぱり系のおいしい出汁をかけて食べます。自宅で作る時は、お好みで色々な具をのせるとおいしいです。さつまあげ自家製の揚げたてあつあつのさつまあげでした。とってもおいしかったです。きんぴらごぼう

2010.05.12

-

youtubeの蝶々夫人ビデオコンクール 応援お願いします。

こんばんはいつもご来訪ありがとうございます。今日は皆さんにお願いがあります。現在、You Tubeで、「蝶々夫人ビデオコンクール」が開催されています。そのコンクールに、中学校の声楽部の時の佳子先輩がエントリーしています。先輩は、イタリア人の素敵な方とご結婚され、Yoshiko Ottogalli さんといいます。是非一緒に応援してください。よろしくお願いします。このコンクールでは一般のヴィジターの投票も10%生かされます。5/28(金)まで、毎日同じPCからのクリック1票ずつ有効だそうです。その後、第一選考の後ミラノでのライブ録画で第2次一般投票と続きます。もしよろしかったら、是非みなさんも応援してください。よろしくお願いします。You Tubeにアカウントがある方は、コンクールはもちろん、you tubeのビデオのほうにもコメントを残すことができます。投票画面のガイドページ↑投票の方法がわかりやすく図解されています。コンクールページ↑このページから蝶々夫人コンクールをみることができます。応援投票クリックは、このページ↑からお願いします。You Tube内のYOSHIKO OTTOGALLI さんのビデオページ佳子先輩が蝶々夫人を伸びやかに哀愁たっぷりで歌っています。とっても素敵です是非是非、皆様の応援をよろしくお願いします。 蝶々夫人を歌うYoshiko Ottogalliさん念のため、私ではありません。佳子(よしこ)先輩です

2010.05.11

-

鶏飯 けいはん

鶏飯(けいはん)薩摩郷土料理 潮香亭レストランにて鶏飯の具この具を白いご飯の上にのせます。鶏飯のスープ白いご飯の上に具をのせて、その上にこのスープをかけます。はい!鶏飯の出来上がり鶏飯鶏飯は、「けいはん」又は「ケーファン」と呼ばれる食べ物です。主に鹿児島県奄美大島および沖縄県で作られる郷土料理です。具がたっぷりのったお茶漬けに似た食べ物です。煮出した鶏ガラスープと酒と薄口醤油などで作ったスープをご飯にかけて食べますが、それがとっても美味しいです初めて鶏飯を食べたのは今から20年前位に奄美大島へ旅行に行った時です。その後、沖縄旅行でも鶏飯を食べたのですが、その美味しさが忘れられず、自宅で作りましたが、なかなか上手に作ることができませんでした。やはりスープが難しいです。鶏飯大好きです

2010.05.11

-

潮香亭レストランからみた桜島

桜島薩摩郷土料理 潮香亭レストランから

2010.05.11

-

薩摩郷土料理 潮香亭レストラン

薩摩郷土料理 潮香亭レストラン仙巌園内にあるレストランです。入口に上の写真の鎧を飾っていました。エビスビールのラベル薩摩郷土料理 潮香亭レストラン内にて

2010.05.11

-

薩摩切子ザ・仙巌園ギャラリー

薩摩切子ザ・仙巌園ギャラリー潮香亭レストランの1階にあります。薩摩切子を中心に、鹿児島内のガラス職人が手掛けた物など、様々なガラス製品を販売しています。2007年店内を仙巌園ギャラリーとしてリニューアルしました。ギャラリー兼店舗にて、薩摩切子の美しさを直接手にとって楽しむことができます。切子のペンダントなどお手頃で可愛らしいアクセサリーも販売していました。

2010.05.11

-

谷亮子さんと宮里藍ちゃん

谷亮子さんが参院選出馬するそうですね。以前から思っていたのですが、谷亮子さんとゴルフの宮里藍ちゃんの声や話し方がすごくにていますね。

2010.05.10

-

秀成荘からみた桜島

仙巌園内 秀成荘からみた桜島 ぎっくり腰以来、定期的に整体に行っているのですが、担当の先生によって施術が全然違うんですね。 あまり力を入れていないように感じるけど、すごく体がほぐれて、後が楽になる先生。 すごく力を入れて押すけど、なんだかツボから外れていて、かえって体に力が入り、体がほぐれない先生。 身をつねるように揉むので、体が痛くなり、あまりほぐれない先生。 話ばかりして、施術に集中しない先生。 手先だけで、適当に施術し、手を抜く先生。 気ぜわしく、体をゆするように揉む先生。 整体の先生にもいろんなタイプがありますね。自分に合った先生が施術をしてくださる時はいいのですが、そうではない先生が施術をしてくれる時は・・・ 肩がこりやすく、首と肩と腕が痛いです。さらに腰、足にまで肩の疲れが影響しているようで、背中や足がかたく張っています。元々は体は柔らかかったのですが、年齢とともに、体もかたくなり、こりもひどくなってきました。何か肩こりがよくなる画期的な方法がないかな?

2010.05.10

-

茶室 「秀成荘」「徒然庵」

茶室「秀成荘(しゅうせいそう)」「徒然庵(つれづれあん)」 秀成荘(広間)と徒然庵(小間)は、昭和62年に建てられた茶室です。 嘉永4年(1851年)薩摩藩主となった島津斉彬は、仙巌園の隣接地に「集成館(しゅうせいかん)」という工場群を築き、軍備の強化・産業の育成を図りました。斉彬の跡を受け継いだ忠義は、明治25年(1892年)頃、集成館の機能の一部をこの地に移し、その工場群を「就成所(しゅうせいじょ)」と名付けました。ここでは鉱山機械の製造・修理、銃剣類、陶器の製作などがおこなわれました。また、仙巌園に電力を供給する水力発電所も併設され、仙巌園御殿間は電話が繋がっていました。 秀成荘の名は、この「就成所」にちなんで名付けたものです。

2010.05.10

-

濾過池

濾過池(ろかち)仙巌園にて濾過池 (以下 現地案内板より) この濾過池は、千尋巌方向から水道石管を伝って流れてくる水を濾過するために建てられたものです。明治40年(1907年)7月13日着工、9月13日竣工しました。設計者・施工者は不明です。明治40年10月には皇太子(後の大正天皇)が鹿児島を訪れ、仙巌園でも園遊会が催されています。仙巌園では、江戸時代から近くを流れる稲荷川上流(あべ木川・あべきがわ)から取水し、疎水溝を造って邸内に引水し、その水を水道石管などで御殿や池に導いていましたが、明治40年の皇太子の訪問を機に、島津家でもより上質な上水道の必要性を感じ、濾過地が造られたのではないかと考えられています。 この濾過池は、切石を巧みに使ってアーチを造るなど、しっかりとした造りになっており、近代の石造建築では貴重なものであるとして、平成13年(2001年)に登録文化財に指定されました。※上記のあべ木川のあべの漢字は、木へんに青と書きますが、機種依存文字の為に、表示されませんでした。あしからず。

2010.05.09

-

迫ン太郎

迫ン太郎(さこんたろう)仙巌園にて迫ン太郎 迫ン太郎とは、谷水の流れを利用した米つき機の一種で、精米機の無かった頃、もみや玄米を精米する時に利用していました。三十台島津忠重の頃には、小屋の中にこの迫ン太郎と交互に上下する杵や臼を並べ、ここで精米したお米を食べていたとされています。 迫とは小さな谷のことで、村中で一番の働き者であった太郎の名前と合わせて水が流れる限り絶え間なく働くこの装置を迫ン太郎と呼んだと伝えられています。(以上 現地案内板より)

2010.05.09

-

仏眼と神秘十字

私、両手に仏眼と神秘十字があります今日放送された、「オレたち!クイズMAN」の中で、島田秀平さんが「左手の親指に仏眼と呼ばれる仏様の目のようにみえる手相と頭脳線と感情線の間に十字の手相がある人は、パワースポットにどんどん行くべきです。パワーを吸収しやすい体質です。」というようなことをおっしゃっていました。私は、以前手相を見ていただいたときに、その占い師さんも驚いていたのですが、両手の親指にくっきりはっきりと大きな仏眼があります。その上、神秘十字も両手にあったのです。なんだか嬉しいそっか~、もっともっとパワースポットに行くべきなのかな~。久しぶりに高千穂神社にも行きたくなりました。元々小さい頃から神社が大好きで、毎朝近所の神社へ行くのが日課だったのですが、大人になっても神社に行ったり、山に登ったり、温泉に行ったり、恵比須像をみつけたりするのが益々好きになりました。これからもっともっとパワースポットにお出掛けしよう!っと!!そう考えただけで、なんとなくウキウキワクワクしてきた単純な私です。ま、御目出度い性格なのかも?

2010.05.09

-

ヤクタネゴヨウ

仙巌園のヤクタネゴヨウマツ科:属分布=九州(屋久島・種子島)葉は5本ずつつく産地の名から屋久島五葉といた。(以上現地案内板より)

2010.05.08

-

望嶽楼

望嶽楼(ぼうがくろう) 望嶽楼は、19代島津光久の時代に琉球王国から贈られたと伝えられる建物で、藩主が琉球使節と面接する際に使用されたといわれています。異国情緒に富むこの建物の最も特徴ある部分は床で、中国清朝初期に阿房宮(あぼうきゅう)の床瓦(とこがわら)を模造したと伝えられる?(せん)が二百七十三枚敷き詰めてあります。また望嶽楼の額は中国東晋時代の書道家王義之(おうぎし)の書を彫ったとされています。(以上現地案内板より)

2010.05.08

-

亀石

仙巌園の亀石国指定名勝 仙巌園 (以下現地案内板より) 仙巌園は、万治元年(1658年)、19代島津光久(しまづみつひさ)が別邸として築いたもので、その景観が中国(江西省)竜虎山(りゅうこざん)山麓の仙巌に似ていることから名付けられました。また寛文12年(1672年)、邸内に一亭を構えたところ、落成の日に鶴が舞い降りたので「喜鶴亭(きかくてい)」とも呼ばれるようになりました。 照葉樹林に覆われた磯山を背に、金江湾や桜島を庭の景観に取り入れた借景の偉大さは、二本一であるといわれています。また、自然の美しさを最大限に生かした日本庭園を基本としながらも、園内には、琉球王国から贈られた「望嶽楼(ぼくがくろう)」をはじめ、「江南竹林(こうなんちくりん)」「曲水の庭(きょくすいのにわ)」「千尋巌(せんじんがん)」など、中国・琉球文化の影響が至る所に見られることも特色のひとつです。特に曲水の庭は、作庭当時の姿をほぼそのまま今日に伝え、また我が国最大級のものです。

2010.05.08

-

安納芋の石焼き芋

仙巌園内にて安納芋の石焼き芋を販売していました。種子島産の安納芋を五木村の木炭を使って、竈焼にしているそうです。両棒屋さんの隣の売店です。

2010.05.08

-

松おみくじ

仙巌園にて 松おみくじちっちゃな西郷どんの様な人形がとってもキュートです。「御殿前の老松に願いを託して 運を開く!」「松おみくじでごわす。」「当たり付き 百円」と書いていました。当りの景品は何でしょうね?

2010.05.07

-

てんとうむしと孔雀と極楽鳥?

店頭に並ぶてんとう虫可愛いてんとう虫がいっぱい。これもひとつひとつ手作りのようです。仙巌園の売店にてこちらは、孔雀や極楽鳥のような鳥や様々な鳥がたくさん。色鮮やかですね。カラフルな色彩、キュートな姿、バラエティ豊かな表情、作者にあってみたくなりました。

2010.05.07

-

招き虎とあかべこのような虎

招き虎仙巌園で販売していた招き虎です。可愛いですね。阪神ファンの方にはたまらないかも?こちらも仙巌園で販売していた赤ベコのような虎です。これも手作りのようで、ひとつひとつ微妙に表情が違います。すごい大口開けて、笑い転げている虎さんもいますね。面白いですね。

2010.05.07

-

両棒餅 じゃんぼもち

両棒餅(じゃんぼもち)しょうゆ味3本と味噌味3本がセットで¥300-.です。手頃な値段が嬉しいですね。広い仙巌園を散策中にちょっと一息って時にもってこいです。20年前にまだ「磯庭園」と呼ばれていた頃食べた両棒餅とほとんど変わりがなく、とっても美味しかったです。両棒餅は、上新粉で作った楕円状の団子に竹串を二本刺して焼き、上から生姜風味の甘い砂糖醤油味またはみそ味のトロミがある甘だれがかかっています。みたらし団子を平たく伸ばしたような感じで、味は今宮さん(京都今宮神社)のあぶり餅に似ています。京都に行ったら、今宮さんのあぶり餅、鹿児島へ行ったら、仙巌園の両棒餅ですね。

2010.05.06

-

名物 両棒屋 (じゃんぼや)

仙巌園名物 両棒屋磯名物「両棒餅(じゃんぼもち)を頂くことができます。もちろん、お持ち帰りもできます。両棒(じゃんぼ)とは、鹿児島弁訛りで上級武士が刀を二本脇に差していた姿を表すそうです。その二本脇差しの姿を模した焼餅です。店内には、味噌と醤油の香ばしい、いい香りが漂っていました。

2010.05.06

-

連休も終わり

こんばんは。楽しかった連休も終わり、明日からまたお仕事です。ま、木、金、と2日出勤したら、また土日だから嬉しいです。来週の月曜日からは通常に戻り月~金、みっちり働かなくっちゃ。今年の連休はみなさんはいかが過ごされましたか?私は、近場でちょい旅を楽しみました。宇佐神宮に参拝し、エネルギー補充し、宇佐神宮近辺を散策しました。門司港では、日本丸の一般航海と出港を観る事ができました。5/4(火)の夜は、門司港レトロの花火と光と音楽のイベントを楽しみました。近場に抑えて、かなりゆっくりゆったりと過ごしました。のんびりできたのでよかったです。さて、明日から仕事がいっぱいまっています。またがんばらなくっちゃ。

2010.05.05

-

目白

仙巌園にてメジロ(目白)も、柿を啄ばみにやってきました。姿も表情も可愛いですね。

2010.05.05

-

ヤマガラ

仙巌園にて木の枝で熟してしまった柿をヤマガラ(山雀)が啄ばんでいました。甘い柿をたくさん食べたからでしょうか?お腹が丸々と太っていました。ヤマガラは、割とよくみかける鳥ですが、オレンジと黒と白のコントラストが鮮やかで、ころりんっとしていて愛らしいですね。

2010.05.04

-

仙巌園 柿

仙巌園にて柿

2010.05.03

-

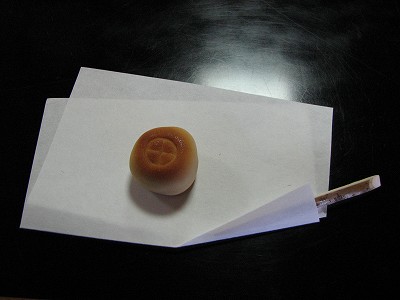

飛龍頭

飛龍頭飛龍頭は、竹徑亭だけで販売されているお菓子です。仙巌園のお菓子として、特別製造されています。飛龍頭は、ほのかな柚子の香りがする、優しくてとても美味しいお菓子です。ちなみに、飛龍頭12個入りが¥1,100-.です。とっても美味しかったです。

2010.05.02

-

竹徑亭の茶室

茶室抹茶茶席竹徑亭の天井

2010.05.01

-

立礼茶席 竹徑亭

竹徑亭 (ちくけいてい)仙巌園内の立礼茶席です。お抹茶やお菓子、ぜんざいなどをいただけます。

2010.05.01

全37件 (37件中 1-37件目)

1