三春化け猫騒動(抄) 2005/7 歴史読本 0

[田村太平記~南北朝の戦い] カテゴリの記事

全32件 (32件中 1-32件目)

1

-

天皇の叛乱 1-2

2011/10/28、読者の田村さんより「田村太平記」についてBBSにご投稿をいただきました。お陰さまで「天皇の叛乱 1」の冒頭にミスを発見、修正をしましたが文字数が多くなってハネられました。 やむを得ず半分に割って「天皇の叛乱 1−2」を新たに作り、2011/11/2にアップしました。「天皇の叛乱 1」には修正した部分を含む前半が載せてあります。 読みにくいことになり申し訳ありません。田村さん、ありがとうございました。————————————————————————————— そのような時に起こった津軽大乱の鎮圧に手こづっている鎌倉幕府にその非力を見た後醍醐天皇は、具体的そして積極的に討幕運動に動きだした。「近ごろ無礼講なるものがひんぴんと開かれておられます。集まる顔ぶれは大納言兼弾正尹、藤原師賢、四条中納言隆資、洞院左衛門督実世、蔵人右少弁日野俊 基、伊達三位房遊雅、聖護院庁の法眼玄基、足助次郎重成、多治見四郎次郎国長というそうそうたるもの。さらにこの集まりは驚くべきもので、盃をさす順序は 身分の上下を問わず、男は烏帽子を脱ぎざんばら髪になり、僧侶は衣をつけずに白衣になり、そこには見目うるわしく肌の清らかな十七、八の美女二十余人が加 わっておるそうでございます。女たちには皆な薄く透けるすずしの単衣だけを着せて酌をさせておりますので、まるで裸のようだということでございます。宴席 には山海の珍味が並べられ、美酒は沸き出る泉のように尽きず、歌舞の遊楽が続けられているという話でございます」 修験者はさらに話を続けた。「そんなところを幕府軍に攻められて、土岐頼貞、多治見国長が自害。さらに日野資朝、俊基は捕らえられ、俊基は許されましたが資朝は佐渡へ流されました。 後醍醐天皇は事の発覚に驚き、『事件(正中の変)には無関係である』という告文を書き、使者として万里小路宣房を鎌倉に差し向けたそうにございます」 輝定は修験者に尋ねた。「ん・・して、以後は如何相なると思うか?」 修験者は答えた。「とは申しましても・・・、もし幕府が告文を認めるとすると、後醍醐天皇としては臣下に許しを得た形となり、不快感が残りましょう。それに後醍醐天皇は後 嵯峨天皇の遺詔に基づき、亀山天皇の裔である自分の系統で天皇の位を継承して皇統の統一をなさろうとしておられます。その上で後醍醐天皇は、自分の方針の 邪魔となる幕府制度の廃止を考えておられます。そうなれば両統交代で仲裁をしたにもかかわらず、幕府は後醍醐天皇に戦いを挑まれたようなものとなりましょ う。いずれ火を噴く、と思われます。そうなれば、問題はどちらが勝つかでございましょう」「うむ・・・」「理はどちらとも言えませぬ。たしかに後醍醐天皇の考えによりますれば、後嵯峨天皇の遺詔に基づいたことであり、また皇室の一本化にはなると思われます。 しかしそれは、以後の皇位を後醍醐天皇御自身の子孫のみで独占するということでございますから、天皇家の内部でも反対が出るのは当然でございましょう。そ れを防ぐためには、幕府が仲介をしてきた今までの両統交代に問題があったにしても、すでに過去何代かに渡り実施されてきたということを考え合わせてもう一 度幕府を仲介に立てて話し合われることが肝要かと思われまするが・・・」「うむ。しかし今までの話からすれば、両統交代では後醍醐天皇が納得すまい。さすれば両統が対立することとなり、ことは天皇家だけの問題では治まらぬことになるのではないか。さすれば幕府はどちらに付くか? 花園上皇か?」「結局幕府は、皇室の邪魔になる幕府制度の廃止という点だけでも後醍醐天皇と対立することになりましょうから、そうなるのは必定かと思われます」 修験者、断定的に答えた。 輝定は軽くうなずいた。それは自分もそう思ったという意思表示でもあった。その上で輝定は尋ねた。「それではまた問題を前に戻そう。どちらが勝つか?」「軍事的には幕府が決定的に強力でございまする。後醍醐天皇はそれを知っていたからこそ陰に回ったやり方になったのでございましょう。とは言っても悪党共 の動きによっては状況が変わる、ということもあり得ましょう。奴らの動き次第によっては、幕府は難しい状況になるかとも思いまする」 悪党とは今使われる意味とは違っていた。悪には強いという意味もあったから、単に悪者の集団という意味だけではなく強者の集団という意味も含まれていたのである。「悪党共の動き次第か・・・。で、奴らの動きは如何か?」「はい。悪党共に限らず、幕府に対する不平不満は意外に大きゅうございます・・・。殿とてご不満がございましょう?」「さあ、それはどうかな?」 輝定はそう言うと、大きく笑ってごまかした。 もちろん輝定とて、不満のない筈がなかった。三十年も前、父の代に蒙古襲来の戦いで兵を派遣したものの恩賞も貰えない内に打ち切りになってしまっていたし、周辺の領主たちとは境界を巡って小競り合いを続けていた。幕府の検断は、得るべくして得られなかったのである。 修験者はそれらのことを踏まえての上で言った。「そこのところでございまするが殿。遺詔に従ったとは言え、後醍醐天皇の行動は余りにも身勝手。それに対して幕府は、天皇の継承問題にかかわりたくないも のの、立場上妥協策を出さざるを得ませぬ。とは言ってもこれはもともと天皇家内部の問題。幕府としては受け太刀にならざるを得ませぬ。その上この頃は、内 密のうちに後醍醐天皇の側につく悪党共も少なくないようでございます。このような時に戦いともならば、両者ともに自己の存在を賭けることになりましょう。 それなれば遠慮はいりませぬ。殿も自己中心で良かろうか、と思われまする」 それまでを告げると、修験者は帰っていった。 「修験者は、『後醍醐天皇と幕府は、政治的にはともかく軍事的には幕府が優勢?と言う。しかしわしにはそうとばかりは思えぬ。上方ではともかく、幕府が安 堵してくれている筈の我が所領も我が手のみで守っているのが実情ではないか。幕府の力は、修験者が言うように落ちているのではないか。』 輝定は、彼の重用している浅比久盛に尋ねた。 久盛は答えた。「仰せの通りと思われまする。幕府の力が当てにならず、周囲の領地が侵食されている今の状況では、対抗上我が方の軍事力を強めねばなるまいと思いまするが・・・?」「うーむ。ところで修験者は自己中心と言っておったが、あれはどういう意味と思うかの?」「あれは恐らく・・・、『殿が勝手に領地の拡大をしてもよい?という意味かと思いまする。ともかく領土が増えれば富が増え、また軍備の拡充が出来ましょう』ブログランキングです。←ここにクリックをお願いします。

2011.11.02

コメント(0)

-

あとがき

あ と が き 太平記という本がある。応安(一三六八~一三七五)~永和(一三七五~一三八一)の頃までに作られた、南北朝時代五十余年の争乱の歴史文学である。この時代は日本の歴史上、かってない混乱の時代であった。なにしろ日本の最高権力者である天皇家が、二つに分裂してしまったからである。足利方は京都に本拠を置き、後醍醐方は吉野に本拠を置いた。当時の首都・の京都の南は吉野である。南北朝の名は、ここから出た。この南北朝のそれぞれに、日本中が二つに割れてくっつき、戦乱また戦乱の世になってしまったのである。これでは太平記ではなく、戦乱記と言った方がよいと思えるくらいの話である。では天皇家が二つに分裂し、この日本中が二つに割れて争うという事態が、なぜ起こったのか。そのきっかけは、第八十八代で後醍醐天皇の八代前の後嵯峨天皇にあった・ 後嵯峨天皇は、長男の御深草天皇より次男を可愛がった。そして可愛がっただけでなく、次男を天皇にしたくなったのである。本来、天皇の位は、長男からその長男へと継がれてきた。だから後嵯峨天皇は、長男を天皇にしておけばよかったのである。それなのに後嵯峨天皇は、御深草天皇を無理矢理退位させ、弟を位に就けてしまったのである。これが亀山天皇である。まあこのときはおかしいことではあったが、これでも済んだたのかも知れない。ところがこの次の代、長男は当然として、その次男までもが「俺にも継がせろ」という騒ぎとなってしまったのである。そのため代が変わるごとに相続争いがおこることとなってしまったのである。 困った天皇家は、幕府に調停を依頼した。幕府とて、とkによい考えのあるわけではない。八十九代の御深草天皇と九十代の亀山天皇の双方の子孫を、交代で位に就くようにしたのである。 第九十一代には亀山天皇の子の御宇多天皇がつき、第九十二代には御深草天皇の子の伏見天皇がついた。本来なら一人で継ぐ代を、四人が継ぐことになってしまったのである。その次の代になると、よりひどい状況となってしまった。御伏見天皇、御二条天皇、花園天皇、後醍醐天皇という奇っ怪極まりない継承となってしまったのである、そして当然ながら、その任期は短くなった。しかも後がつかえるから、早く辞めろと、せっつかれる始末である。まるでどこかの大臣だ~、後醍醐天皇自体もまた、早く辞めろと、せっつかれていた一人であった。 後醍醐天皇はこの現状に怒った。そしてその改革を志した。天皇という立場からすれば、それもまた当然であったろう。問題はその方法に無理があったということであろう。 田村太平記の読みどころ 堀 内 秀 雄 表題を田村太平記としたことにまず注目を促したい。軍書の最高作品は 〈平家物語〉であるとする評価は、現在においても不動である。いっぽうその類書、末書の多さは、〈太平記〉をもって第一とする。 したがって「田村太平記」という〈太平記〉の類書または末書の存在を思い浮かべる読者もいるだろうが、それは無い。 この作品は、おもに〈太平記〉四十巻のうちの第一巻から第二十一巻あたりまでを時代背景として描いた東北有力武家集団の動向、とりわけ、坂上田村麻呂の末裔といわれる従五位・田村刑部大輔入道仲能一族と、その関連武家集団の動向を描いたため〈田村太平記〉と作者が表題したのである。 〈太平記〉史書に近い文学作品であるが、史書とはいえない。史書をとるか、文学作品的効果をとるかの際に〈太平記〉作者はおおむね後者に依っている。 〈田村太平記〉は初めから小説として筆を進めているので、〈太平記〉同様、あまり史実に寄りかかりすぎた読み方は危険であると心得るべきであろう。 では〈田村太平記〉は全く作者の創作によるもので、史実は単なる創作の材料かというとそうでもない。 そうでもない例証を、三つだけ挙げてみたい。 南北朝時代を社会史学的に俯瞰するなら、米経済から貨幣経済へと変転する時代だった。そして鎌倉を中心とした社会はその点において畿内、西国からかなり遅れをとっていたことも〈田村太平記〉は簡潔ながら記述している。 第二に当時各地に散在していた大小の武家集団には、「一所懸命」の思想が確固としていた。戦功に依って一つでも多くの所領をと望んでいたのである。だから為政者の才覚の最たるものは、論功行賞の適否だったともいえる。そのことにも作者は筆を惜しんではいない。 最後に、南朝に組みするか、北朝に組みするかの判断である。〈田村太平記〉田村一族やその関連武家集団にとってさえ、それは問題ではなかった。持妙院統(北朝)か大覚寺統(南朝)かの選択は両統の勢力如何によればいいのであって、天皇家の家督相続の紛争に巻き込まれてはならぬという、武家一般の思想も作者はぬかりなく描いている。持妙院統の背後に鎌倉幕府が存在しているということは、田村一族ならずとも百も承知していながらだった。 例証は端折って三点に締まったが、それだけでも〈田村太平記〉は歴史小説にきわめて近い作品の系譜に収まる作品といえるだろう。 ぼくは〈田村太平記〉を高く評価する。というのは、総てが一級史資料に依ったものではないにしろ、これだけの物語を一糸乱さず作品化した技量と熱意は並ではない。スタイルも整っているし、用語もまた適切である。 あえていうなら、一所懸命のアネクドートは今少し刈り込むこと、さらに終章の民謡は捨てがたいが、思い切って省略するのがいいと思った。 「日通文学」にははじめての執筆と思うが、将来は日文歴史小説ないし時代小説の書き手として活躍することは保証できるし、その保証に応えてくれる作家の一人であると確信する。 (終) 参 考 文 献 田村郡誌 復刻版 田村郡役所 泰山哲之 一九一五 仙道田村荘史 青山正・やそ・操 一九三〇 田村の小史 田村郡史跡保存会 影山常次 一九五八 南北朝編年史 上下 吉川弘文館 由良哲次 一九六四 白河市史 白河市教育委員会 一九六八 大日本百科事典 小学館 一九七〇 福島県史 山川出版社 一九七二 山形県史 山川出版社 〃 宮城県史 山川出版社 〃 茨城県史 山川出版社 〃 須賀川市史 二 中世 須賀川市教育委員会 一九七三 悪人列伝 二 文芸春秋社 海音寺潮五郎 一九七五 中世奥羽の世界 東京大学出版会 一九七八 南北朝内乱史論 小学館 佐藤和彦 一九七九 みちのく太平記 津軽書房 七宮幸三 一九八〇 太平記 学習研究社 長井路子 一九八一 県南地域の歴史と資料 福島県南高等学校社会科研究会 一九八二 神社祭神辞典 展望社 千葉琢徳 一九八三 岩代町史 岩代町 一九八四 郡山市史 郡山市 一九八五 三春町史 三春町 〃 皇子たちの南北朝 中公新書 森茂暁 一九八八 新編 日本武将列伝 秋田書店 桑田忠親 一九八九 花将軍 北畠顕家 新人物往来社 横山高治 〃 征夷大将軍 中公新書 高橋富雄 〃 太平記に学ぶ・動乱を生きる人間学 六興出版 小山龍太郎 一九九〇 室町の王権(足利義満の王権纂奪計画) 中公新書 今谷明 〃 大日本地名辞典 富山書房 吉田東伍 〃 国史大辞典 吉川弘文館 一九九一南北朝史一○○話 立風書房 小川信 〃 楠木正成 千早城血戦録 ビジネス社 奥田鑛一郎 〃 南朝名將 結城宗広 新人物往来社 横山高治 〃 天皇になろうとした将軍 小学館 井沢元彦 一九九二 中世を生きた日本人 学生社 今井雅晴 〃 中世を考える「いくさ」 吉川弘文館 福田豊彦 一九九三 中世民衆生活史の研究 思文閣出版 三浦圭一 一九九五 天皇の伝説 メデアワークス 一九九七 中世の社会と経済 東京大学出版会 〃 世界の神々と神話の謎 学習研究社 お世話になった方々 (訪問順・敬称略) 浅木秀樹 橋本正美 安藤昭一 佐久間壱美 鈴木定 芳賀朝二 遠藤豊一 山邉與夫 塩田民一 力丸守 遠藤昌弘 三ツ本光照 折笠佐武郎 田母野公彦 浅木茂明 桑島亮 岩崎新一 足立正之 飛田立史

2007.10.08

コメント(2)

-

孤立 6

敗れた田村則義と朝比房盛は、白河の西の奥羽の山脈に逃れた。すでに付き従う者は・・・? 誰もいなかった。あの阿武隈の山波に、あの懐かしい宇津峰の山に、部下と一緒に帰ることが遂に出来なかったのである。 二人は林の中の清冽な谷川の畔で、向かい合っていた。 そして時が、静かに流れていた。「房盛。苦しいことばかりであったのに、ようこれまでついて来てくれた。その方の祖父や父にも礼を申す。結局わしは、その方に何もしてやることが出来なかった。誠に心苦しい・・・。誠に済まぬ」 則義は房盛に小さく頭を下げて言った。「殿。ありがたきお言葉。房盛、嬉しゅうございまする。いずれどう生きようと短かい人生。お蔭様にて太く面白う生きました。おそらく先祖たちも『ようやった』と申しておると思いまする。悔いなどは全くございませぬ」 房盛は首を小さく横に振りながら言った。「そう言われればわしも救われる。それにしても人間にはそれぞれに生きるということの限度、というものがあるのやも知れぬ・・・。さすれば、ここらあたりが、我らが生きる限度ということになるのかも知れぬのう」 則義はそう言いながら房盛を見つめた。「さようでございまする。我らは精一杯生きて来ましたによって」「わしはこの頃こんなことを思うておる・・・。何事であれ、物事は考えれば考えるほどキリがなくなるとな。後は諦めることを上手にすることやも知れぬとな」 則義は木の間の向こうを眺めながら言った。「諦めることを上手に・・・、でございまするか?」 「さよう・・・。『諦める』と言うと『ものごとを、消極的に終わらせる』と聞こえるかも知れぬが、決してそうではない。諦めるということは『いさぎよく、ものごとに決着をつける』という意味でもあると思う。つまり何が大事かさえ突き詰めることが出来れば、全てのものごとに決着がつけられるとな。その決着をつけるために重要なこととは、そう多くはない筈だ」 そう言いながら則義は視線を房盛に戻した。「『いさぎよくものごとに決着をつける』、でございまするか・・・? なるほど、我らも随分と戦って参りました。それでも確かに、今という世の中は『妥協をせねば生きられぬもの、諦めが肝心』かと思ってはおりましたが、『いさぎよく決着をつける』という諦め方もあったのでございまするな?」 それを聴く則義の目は柔和になっていた。「さよう・・・。さればわしは、妥協などをせずいさぎよく戦い続けてきた。しかしそれらの戦いの中で何の奇跡も起きなかった。あるべきことが、あるがままに起き続けてきただけであった。奇跡というものは、奇跡的に起こりはしないということであった。それはまたわしの開き直りの境地でもあった」「開き直り・・・でございまするか?」 思わず房盛は、聞き返した。 則義は黙ったままうなずいた。 房盛が言った。「さすれば殿。ここらあたりが我らの潮時なのかも知れませぬ・・・」「潮時・・・?」 思わず房盛の顔を見つめていたが、やがて則義は大きな声で笑った。「うむ、なるほど・・・。しかしそれをその方に説かれるとはのう・・・」 それにつられて房盛が微笑んだ。 しばらく宇津峰山の方角を眺めていた則義は、やがて兜をはずし、鎧を脱いだ。則義が言った。「では房盛。雀之宮神社のお守りをくれぐれも頼んだぞ」「ははっ。確かにお受け致しました。ご安心を!」「うむ」 則義は、傍らの短刀を押し戴いた。房盛はその背後に回ると、静かに刀を引き抜いた。その二人の耳に沢を流れる水の音がことさらに大きく、そして爽やかに響いていた。 刀風でもあったのであろうか、房盛の一瞬の声とともに残されていた枯れ葉が一葉、はら、と散った。 田村庄司氏は、ここに断絶した。 (了)

2007.09.29

コメント(0)

-

孤立 5

足利氏満は武州の府中・村岡・下総の古河などを督戦しながら関東十州の兵を集めると、田村則義討伐に北上してきた。足利幕府は田村一族を恐れていた。なぜなら彼らの動きによっては、国内の態勢が反幕から反北朝へと変わる大きなキッカケとなる可能性を持っていたからである。 足利氏満の大軍は白河に陣を敷いた。この出発の時、氏満は鎌倉の多くの寺社に田村則義討伐のための臨時の祈祷をさせている。宇津峰城は、足利氏満がどうしても討ち破らなければならない強力な相手であったのである。「いいか、我が方は負けなければ勝ちじゃ! あれだけの大軍を擁した相手方は、勝たなければ負けじゃ!」 則義はそう言って督戦した。 ——負ける訳には参らぬ。 田村南朝軍は死力を尽くして戦った。しかしこの合戦は、最後の南朝軍として圧倒的に優勢な足利幕府軍に敗れることで終止符を打つことになってしまった。この戦いに破れた小山若犬丸は会津に逃れたが、やがて自害した。「小山若犬丸の乱」と言う。 足利氏満にとって田村一族攻めは大きな念願であった。何故なら田村一族に代表される南朝軍の存在は、足利幕府の支配体制を常に揺るがしていたからである。田村一族は南朝最後の拠点であったのである。それ故にこそ足利氏満自ら大軍を率いての出動、となったのである。 田村一族の意志は強かった。叩かれても叩かれても彼らは果敢に立ち直った。足利氏とすればまた立ち直られる危険を感じていた。もちろんこの他の中奥以北も、決して足利の一枚岩という訳にはいかなかったのである。しかし関東から深く入ることも危険であると見た足利氏は、関東に近い佐々河や岩瀬庄の稲村に館を作り、足利満直・満貞の二名を下だしてこの地の要とした。「小山若犬丸の乱」以後にも、反足利の惷動が奥羽の各地で見られたからである。 だが押しに押された則義は打ちのめされていた。 ——長い戦いの結果は敗北であった。今すでに田村の地は三春田村氏に安堵されている。今さら足利氏についても田村の地に領地の確保は難しい。しかもこのまま戦いを続ける力も失った。 そうは判断したが、もし降伏してもその先が読めなかった。最後の判断は大将である自分の命と引き替えに、部下の生命の保証を懇願するということだけであった。しかしこの岐路に迷っている今、それ自体が正しい選択なのかどうか、則義は迷っていた。 ——しかし後醍醐天皇とともに時代に先駆けていた筈であったのに、今や足利幕府となってその時代に取り残されてしまった。もはや南朝は終わってしまった。 則義はそう考えた。そう考えることで足利方に下だったのである。 足利氏は則義の投降を喜んだ。今まで戦い続けてきた相手が降伏してきたのである。さっそく足利氏は、則義に官位と領地を与えた。「下総の結城氏は則義の遠祖にあたる。嗣子の無い結城氏の養子とする。『田村庄司』の職を安堵する。結城の地を安堵する」 結城に移った則義に、さらに『熊野参詣先達職』が認知された。ここに従四位下木工頭・田村刑部大輔入道仲能以来の先達職が復活したことになる。 ——かくなる上はもう一度、祖先の地を! それは則義の悲願であった。 ——もはや天子様も幕府も当てには出来ぬ。 あの南朝として戦った経験と血が、騒いでいた。ここ南奥の地も、まだ決して足利の一枚岩ではなかったのである。 ——まだ間隙はある。 そう思った則義は房盛を呼んで言った。「済まぬ房盛。わしに命を預けてくれ・・・」 その言葉で、房盛は則義の全てを理解した。「殿。どこまでもお従い致しまする」 則義は黙ったまま目を瞑り、小さく頷いた。その目にはうっすらと涙が光っていた。 則義は自分の実力のみを頼みとし始めていた。彼自身意識はしていなかったが、いわゆる「戦国大名」への道を歩み始めていたのである。時代は変わりはじめていた。戦国時代の黎明期に入りつつあったのである。その古い時代と新しい時代の狭間に、田村則義と朝比房盛の姿が宇津峰の山に立っていた。つき従う兵もまた、祖先の地を踏んで興奮していた。 則義が、大声を発した。「ここに生まれた我等はこの山林・荒地を切り開き、生活の場を育ててきた。この土地を再び我等のものとする。田村の自信をこの戦いにぶっつけるのだ! 田村はもとより、安積、岩瀬、白河まで我がものぞ!」 大きな鬨の声が峰々に木霊した。 ——今度こそ失地の回復を! これが全軍の一致した思いであった。そして山を下りると田村大元帥明王の社頭に立ち、戦勝の祈願をした。 ——我が御先祖・坂上田村麻呂公も御照覧あれ! 則義と房盛は、またも白河まで軍を進めた。もはや白河攻めは南朝とも北朝とも関係なく、田村氏累代の意地となっていた。白河を破ることは奥羽検断を我がものとすることであり、田村氏の存在を確固ならしむる唯一無二の方法であったのである。 ——田村は白河を超えられるか? すでに全てを失っていた則義を、この考えが衝き動かしていた。もしこの戦いに敗れても、もはや失うものは何もなく恐れるものもなかったのである。彼はこの戦いに全てを賭けた。そして全てを捧げた。 しかし、全力をあげたこの戦いにも則義は破れた。

2007.09.28

コメント(0)

-

孤立 4

足利幕府は反幕府、特に南朝方に対して当然ながら討伐を考えていた。例えばその考慮の中に、小山氏と宇都宮氏があった。南朝方であった小山氏と北朝方であった宇都宮氏の両氏を争うように仕向けていたのである。その策動に乗せられてしまった小山義政は、宇都宮基綱を襲うと基綱を討ちとってしまった。 これに口実をつけた足利幕府は、小山義政追討の令を出したのである。周囲の南朝方の助力を得た小山氏により、この戦いは長引いたが、小山義政の自害で一旦は収まった。しかしその子の若犬丸は城外に逃がれ出た。 田村則義はこの小山若犬丸に、「南朝の義によって立つ。応援を乞う」との要請を受けた。則義は全力を挙げるとこれの救援に赴いた。 ——南朝はともかくとして、自己の拠って立つ所も確立せねばならぬ。 その思いも強かった。その思いが再び則義に南朝の旗を掲げさせたのである。しかし当国の守護・木戸修理亮に執拗な攻撃を受けた。「この戦い利あらず。もはやこれまでか・・・」 そう話し合うと二人は足利に逃れた。 これを知った足利氏満は、自から鎌倉を出発して下総の古河城に陣を敷いた。大軍を前にした若犬丸と則義は、南朝方の小田氏の下に逃亡した。二人は常陸の小田城に兵を結集したがまたも破れ、常陸の男体城に退いた。しかしこの城もまた陥落した。「されば兵を温存し宇津峰に退くか」そう決めると、二人は辛うじて則義が確保していた宇津峰城に退却した。しかしその道すがら則義らは、上州の旧南朝の諸将に「挙兵依頼」の書をしたためたのである。その書に応じて新田・脇屋などの軍勢が到着し、さらにそれを聞きつけて多くの南朝の残党が集まって来た。このためここ宇津峰城は、南朝の一大拠点となってしまったのである。 これら南朝方の挙兵に危険を感じた足利氏満は、彼の弟・満秀を佐々河に下だすと、田村則義そして若犬丸に備えさせた。則義は南朝の滅失という事実の中で、南朝の将軍となってしまっていた。しかしそれは自分から意図してなった訳ではなかった。 ——祖父が南朝を奉じた目的は、所領の確保と拡大にあった。それはそれで意味があった。しかし父の一生は完全に「攻めではなく守り」であった。あの「守り」の戦いが、今の自分には単なる惰性となって残っているだけではあるまいか? この疑問が則義を苦しめていた。 ——小山若犬丸をはじめ南朝の諸将がここに集結しておる。三春の田村に転じた橋本正典より僅かながら軍資金も届いておる。これを蹴ることが出来るか? 出来ない! とすれば自分も単なる惰性で南朝を守っているだけではないのか? その思いがさらに彼を苦しめていた。 ——今が自分の力の限界であるとすれば、若犬丸を捕らえて幕府に差し出す方法もある。さすれば、どうなる? 今それをすれば足利幕府に恩を売ることになり、先ざき有利に働いて行くのが目に見えていた。「しかし・・・」 この壮絶に相反する二者択一の決着が、義であった。 ——義とは何ぞや? その意義を見い出せぬまま、すでに失われていた南朝の旗をまたも掲げたのである。滅亡した南朝を後盾とした今、則義は明確に自分の孤立を意識せざるを得なかった。

2007.09.27

コメント(0)

-

孤立 3

「なにとぞ!」 そう叫ぶかのように言うと、二人は則義の前に平伏した。朝比家はこのまま守山・田村氏に、橋本家は三春・田村氏に仕官して朝比家に経済的援助を行う、という結論を報告したのである。則義は黙っていた。彼らの気持ちを考えると何も言えなかった。 やや暫くして則義は呻くように言った。「済まぬ」「されば殿! 事情が事情だけに隠密に事を運びとうござる。そのために家族や我が一統を三春に先発させとうございまする」「正典殿! お気持ちは良く・・・。わしも勝手を言わせて貰い、誠に相済まぬと思うておる。かくなる上は何なりとお申し付け下されい。お役に立ち申そうぞ」「房盛殿。お言葉ありがたくお受け申す」 それから一ケ月ほど後、橋本正典の一族は田村則義の旗下を去って行った。それを見送る則義と房盛の目は、涙で潤んでいた。そしてその目には、小さくなって行く馬上の正典が、過ぐる日、則義より拝領した太刀を頭上高々と掲げているのを捕らえていた。正典ら二~三騎の武士は、その夕暮れに溶け込むように消えて行った。「正典・・・。これがその方を見る最後の姿になるやも知れぬ」 則義は声にならない声をかけた。 その正典は、ついに一度も後を振り向くことはなかった。

2007.09.26

コメント(0)

-

孤立 2

則義は、阿武隈川のほとりに小さな石の祠を建立した。 そこへ朝比房盛と橋本正典を呼ぶと、「のう房盛。この祠に宇津峰宮様より賜っていた遺髪を祀った。わしはこの神社に、戦乱を鎮める意味で、雀之宮神社と名付けようと思う。それとは別に、宇津峰山の山頂に南朝方の後村上、後亀山の両帝と宇津峰宮を祀る。本来は後醍醐天皇を祀りたいのじゃがそれは難しかろう。そこで北朝方の目を避けるための便法として、宇津峰山頂には南北朝分立以前の村上、亀山の両帝とをお祀りしたこととし、宇津峰宮は単に名を冠せず皇子とだけ称することと致そう。さすれば誰に見られても文句はつけられまい。そうしておいてここの隠れた所にある雀之宮神社を本宮とすることになる。北朝方としても規模の大きい宇津峰山に目を奪われ、まさかここ雀宮に宇津峰宮様が祀ってあるとは、思いもすまい。ましてや山頂にお祀りしたのは村上、亀山の両帝ともなれば、いかな北朝、いかな足利と言えども、攻める訳には参るまい。それに後村上天皇は宇津峰宮の叔父、後亀山天皇は従兄弟にあたられる。房盛、それらのことを知った上で頼みがある。今後は宇津峰山頂とこの雀之宮神社の双方を、その方の一族の手で守ってはくれまいか」 すでに則義の声はくぐもっていた。その依願を聞きながら浅比房盛には則義の真意を押し測れ、目を伏せたまま返事の声が出なかった。「このような結果で南朝方諸天皇と坂上田村麻呂公以来の御先祖の御霊に対し、申し訳なく・・・」 則義はそこまで言うと、感情の高ぶりからかしばらく言葉が出て来なかった。彼は敗戦という打撃に苦しい日々をおくっていた。常に敵と目していた白河の結城氏は、すでに北朝方に下りその庇護の下に力をつけていた。 ——二度も戦いながら京都へ上り、北奥に出兵して戦い、霊山に戦い、宇津峰に敗れたあの戦いとは、一体なんであったのか? ——父やその兄弟と多くの部下を失い、叔父の一人に北朝方に転じられ、領地を失った今、如何にすべきか? 今や少なくなったとは言え、彼に忠節を誓う部下たちのことを考えていた。足利幕府は成立したが、まだ盤石ではなかった。北朝の天子はまるで奴隷のように武家に従属し、その保護の下に幼子が親に扶養されるようにしてその地位を辛うじて守っているという状態であった。後亀山天皇を擁して、それらを不満とする南朝方の軍がうごめいてはいた。とは言え則義は、周囲を圧倒的な足利方に囲まれていたから弱気にならざるを得なかった。しかしその反面、この体勢の中で自分が勝てば多賀国府奪還による奥州での覇権も夢ではないが、南朝方にそれほどの力は残ってはいまいという自問自答を繰り返していた。 そしてそれらを踏まえて則義は、房盛と正典に自分の考えを話した。「もはや南朝の復興は困難じゃろう。我が家もその方らも、頼るべきものを失ってしもうた。わしもその方らを抱えるには力量不足。二人はわしの親戚筋にあたる三春の田村氏に仕官してはどうか」「それは・・・。『この守山の田村家を離れよ』との仰せでございまするか?」 それを聞く二人の目は寂しく光っていた。「・・・。誠に心苦しいが、その方たちも生きる道を探らねばなるまい」「されど我らには守山の田村家しかございませぬ。田村家あっての我らでござる」「じゃが、我が家を取り巻く情勢を、その方らとて知らぬ訳でもあるまい」「・・・」 二人は顔を見合わせると、退出した。これらの長い戦いの過去が、二人を則義から離れ難くしていた。そして長い長い話が二人の間で交された。三春田村氏は宇津峰城陥落後、大きくその勢力を伸ばしつつあったのである。 正典は妻に事情を話した。話がここまでくれば家族を承知させる必要があった。「のう、トク。さような訳でわしとしては不本意じゃが、三春に行くようになるやも知れぬ」 トクは目を大きく見開いていた。それは暗黙の内に、反対の意志を表示していた。「とは申せ、それが何故我が家のみなのでございますか? 何故浅比様ではないのでございますか?」「のう、トク。良く考えてもみよ。浅比殿はもともと土着の士ぞ。それに引き替え我が家は父の橋本正茂の代に田村家を頼り、河内国より来たもの・・・」 トクが言葉を遮った。「されど考えてみて下さいませ。湊川で楠木正成様と運命を共になされた曾祖父の橋本正員様の代まで、わが家は河内国の橋本城の領主でございました。家柄格式とも劣るどころかこちらが上、祖父の橋本正家様、さらに父の橋本正茂様とて命を捨ててまで南朝と田村家に忠誠を尽くしたものではございませぬか?」「それを申さば浅比殿とて同じこと。浅比房盛殿とて祖父の朝比久盛殿、父の朝比重盛殿を戦場で失うておる。それは互いに言わぬものよ」「されど、されど何故三春に落ちるのが我が家でなければならぬのでございましょうか?」 トクには、自分の知らないところで下だされたこの決定が不満であった。正典は雀之宮神社を守るようにと房盛が則義に頼まれたことを、トクに話すことが出来ないでいた。

2007.09.25

コメント(0)

-

孤立 1

孤 立 宇津峰城から出羽に逃れ出た宇津峰宮と北畠顕信は、藤島城(山形県)に立てこもった。羽黒山の山伏勢力が南朝支持勢力であったからである。しかし藤島城も落城すると、彼らの消息は分からなくなってしまった。彼らは残った兵をまとめると吉野に戻り、さらに九州に落ち延びて筑後の大戦で討死したという説もある。 田村則義は宇津峰城を死守していたが、 ——我が、事終われり。と覚悟した。足利義満の策により、南北朝合一が成ったのである。元中九、明徳三(一三九二)年のことであった。ただしその方法には、大きな問題が残された。つまり義満は、南朝方である後亀山天皇に対して皇位を象徴する三種の神器を北朝方の後小松天皇に渡して譲位を要請し、次の天皇を南朝方から出すことにしたのである。なんのことはない、再び両統迭立に戻したのである。そして後亀山天皇はこれを了承してしまったのである。 ——何と! 天子様とは勝手なものじゃ。われわれ下々はどうでもよいというのか! ところがこの策は、義満の南朝方に対しての裏切り行為であった。後醍醐天皇が両統迭立を踏みにじったように、義満もその約束を、実行しなかったのである。後亀山天皇は激怒した。そして再び吉野に脱出した。

2007.09.24

コメント(0)

-

宇津峰山 9

(柄野原の攻防戦) 則義は谷田川口確保のためにに城を出て戦った。北朝軍は、手ごわい田村南朝軍に対し、その多数の兵力にものをいわせて兵糧攻めに転じていたのである。谷田川口の確保は、宇津峰城の兵糧の確保にもつながっていたのである。 この戦いの最中に、足利尊氏は伊達左近將監に彼の父の討死に感状を与え、結城顕朝に仙道八郡の検断職を安堵した。これは結城顕朝の心を引き、宇津峰城攻略を急ぐためであった。しかしこれらの政策と戦況にもかかわらず宇津峰城の守りは固く、北朝軍の総攻撃にも陥ちることなく、戦局は膠着状態のままもつれこんでいた。 則義は再び谷田川口で戦う。しかし北朝方に降伏していた彼の叔父の田村参河守は、今度は甥を攻めたのである。 ──まさか叔父に攻められるとは・・・。 この不意を突かれた叔父の攻撃に、さしも固い守りを誇った宇津峰城もここにはっきりと退潮を示しはじめた。宇津峰城の地理も地形もましてや則義の軍事態勢も、参河守はしっかりと把握していたのである。田村参河守は谷田川口での戦いに功ありとして、田村庄富塚村と六日市城とを足利尊氏から安堵された。叔父の田村参河守が北朝方に走ったため、宇津峰城の田村則義はさらに孤立化を深めていた。 北朝軍は柴塚城口・東乙森・谷田川口・西乙森の各方面から総攻撃を開始した。宇津峰城は海岸に押し寄せそして引く波浪の中の岩のように、間断なく攻め立てられていた。そして時折、周囲の山や谷から沸き起こる喚声が周囲の峰々にこだまして、田村南朝軍に精神的圧迫を与えていた。そして朝夕に山の周囲に上がる幾条もの炊餐の煙と夜中に起こる何度かの喚声は、田村の軍兵の孤立感を強めていた。 このような一ケ月に渡る激戦の末、宇津峰城はついに落城した。 敗れた則義は田村庄司氏の再興を胸に、阿武隈の山塊に活路を求めて逃走した。 その後、北畠顕信の子・守親が兵を挙げると、田村則義はいち早くこれに応じた。南下した則義らは阿武隈川を渡ると浅川を襲い、福井、袖山にかけて大激戦となった。しかし兵力の多寡はこれを覆うべくもなく、田村南朝軍は遂に社川の北に追い落とされてしまったのである。 この乱戦の中で、浅比重盛は「兜首ぞ! とどめをを刺せえ!」と叫ぶ敵の声を聞いた。その声とともに、敵の大軍が周囲に押し寄せてきた。迫り来る大勢の敵が重盛の乗馬の腹を槍で刺した。重盛を振り落とした馬が一瞬棒立ちになると、前足で空をかいていなないた。「こしゃくな!」立ち上がりざま敵に一太刀あびせたところを、背後から突かれた。「無念!」 浅比重盛は、ここに戦死した。敵の多くの足音が近づくのを、土の上に横たわった重盛の耳に伝わって来たような気がした。 南北朝の内乱は表面的には皇室の正統争いであったが、実質的には武士同士の利益獲得の争いであった。もっと具体的に言えば、ある土地を北朝がAに安堵する、Bがそれを不満として南朝に訴えれば南朝はそれを安堵したのである。つまり同じ土地にAB二人の領主が出来るのだから騒ぎにならない訳がなかった。したがってこの戦いはどこかに境界線を敷いて南北に分かれて戦ったのではなく、各地で南朝と北朝が入り乱れての戦いとなったのである。しかも片方が潰されるとまた反対勢力が芽生え、またその時の都合で南北両朝を股にかけるという武将もあったのだからなかなか帰趨が定まらず、非常に長い戦いとなったのである。

2007.09.23

コメント(0)

-

宇津峰山 8

これと同時期に足利尊氏が鎌倉で足利直義を破ると、足利政権は一本化された。足利直義派であった吉良貞家もまた足利尊氏の軍門に下だった。しかしこのために京都には軍事的空隙が生じることとなった。この軍事的空隙を埋める形で、北畠顕能と楠木正儀(正行の弟)らが京都を回復した。 この機に乗じ、後村上天皇は宗良親王を征夷大将軍に任命すると鎌倉の占領を命じた。宗良親王は越後・信濃の兵を合わせると碓氷峠を越えて武蔵へ進撃した。この鎌倉大包囲戦に、多賀城を奪還したばかりの南奥南朝軍にも[鎌倉を挟撃せよ]との指令が届いたのである。 勝ち戦に意気上がる南奥南朝軍は、足利尊氏を討つべく多賀城を出陣すると柴田庄(宮城県)に着いた。多賀城の留守は北畠顕信の子の守親にまかされた。 北朝方はこの間隙をついた。吉良貞家はひそかに稲村館を出ると黒羽城に入り、兵力を結集して多賀城攻撃の機会を窺っていたのである。吉良北朝軍は北畠顕信不在で手薄の多賀城を襲って、これを陥としてしまった。ようやくにして南朝方が奪還した多賀城は、再び北朝方の手に帰してしまったのである。「しまった!」 急報により南奥南朝軍は救援に引き返したが時すでに遅く、逆に体勢を立て直した吉良北朝軍の追撃を受けてしまった。 北畠顕信は宇津峰宮を奉じると宇津峰城に逃げ入った。「やられた! 吉良を潰したと思うたに!」 全軍がくやしがった。苦労を続けて得た多賀の国府への入府も、わずか二ヶ月で終わってしまったことになった。北畠顕信は、十一年もかけ武力をもってようやく獲得した自分の任地を、再び追われてしまったのである。 多賀城を陥とした吉良定家は、次の目標である宇津峰城攻撃のため相馬・伊賀・国魂・石河・結城・芦名らの奥州武士、さらには那須氏等関東武士をも動員した。すでに常陸の南朝軍も破れ、頼ってきたそれぞれも宇津峰城に集結していた。そこで宇津峰城を防衛のため集結した田村南朝軍は、南下して来た北朝軍と佐々河において激突した。この戦いで田村南朝軍は、北朝軍の将、伊達左近將監の父を討ちとった。 敗退した北朝軍は、国魂氏、芦名氏、左原氏、伊賀氏の参陣によってその戦力を増強すると二ツ石山に陣を敷いて北東部を押さえ、包囲体勢をとってきた。田村則義は籠城戦を覚悟した。 「戦線を縮小して防備を固めよ!」との命令を発すると阿武隈川を楯として、その東に撤退した。 それを西から追った北朝軍は阿武隈川を渡河し、御代田城、守山城を陥とした。則義は大壇館に撤退した。田村南朝軍は、この館の眼下に広がる柄久野原に陣を敷いた。大壇館は柄久野原の縁に立ち、宇津峰城に至る後背地は畳々として起き伏す山に守られていた。しかしその夜、大軍を擁し絶対的優位に立つ北朝軍に包囲の輪の縮小の体勢が見られた時、則義は「太政屋敷に撤退!」を命令したのである。遂に、大壇館も落城した。 さらに北朝軍は太政屋敷を攻撃してきた。この館は、宇津峰城の取り付け口に位置していた。乾堀を越え土居に迫る北朝軍を、そうはさせじと激しくもみ合った。双方が傷ついた。北朝軍は次々と新手を繰りだした。一カ所からだけでなく周囲から攻め立てられた。もともと居住用の館を増強した程度の急造の砦は、敵を長いこと支えることが出来なかったのである。 一方宇津峰城の南西部、阿武隈川を楯に戦っていた六日市城は、背後の城が次々に陥とされる中でついに孤立し北朝軍に降伏した。六日市城は則義の叔父、田村参河守の守る重要な城であったのである。 六日市城の陥落の後、、刑部内館に拠った田村南朝軍は、北朝軍に出血作戦を強いた。つまり北朝軍が攻めかかると柵内に逃げ込み、北朝軍が引けばその後を追って出るというやり方である。 刑部内館の田村南朝軍は、援軍の到着を待っていた。本陣からの援軍が来たところで一気に攻勢に出ようと思っていたのである。しかし彼らが受けた下知は、「敵に攻め込む機を失った。自重しながら矢柄城に退け!」というものであった。 刑部内館を手にした北朝軍は、矢柄城に攻撃をかけてきた。新手々々を繰り出す北朝軍に対し、田村南朝軍にはようやく疲れが見えてきた。しかし則義は、矢柄城防衛のために重盛を派遣すると防戦につとめた。ここは宇津峰城の喉元にもあたる城であったのである。がしかしついにここも敗退した。これにより宇津峰城の本丸・星ケ城は、谷田川口を失うこととなり、北朝軍の強い圧迫を受けることとなってしまった。則義は、宇津峰宮と北畠顕信の二人を宇津峰城から脱出させようとした。しかし今度は二人ともそれを断った。 ついに宇津峰城は夜襲を受けた。田村南朝軍はここまで追い込まれていたのである。しかしこの夜襲は、どうやら撃退した。この時の戦いに、吉良貞家は那須氏の家来・大塩宗広に、[顕家卿以下田村凶徒対治]の感状を与えた。

2007.09.22

コメント(0)

-

宇津峰山 7

かねて不和であった足利直義と高師直が、完全に対立してしまった。そこで足利直義は京都から逃げ出すと、何と南朝と和睦してしまったのである。敵の敵は味方、ということであったのであろうか。 しかしその後、南朝方とも分裂した足利直義のため、北朝二派と南朝という三つ巴の対立の構造となっていった。 足利直義が鎌倉を陥として京都と鎌倉を手中にして圧倒的優位に立ったため、奥州では多くの武将が足利直義派の管領の吉良貞家に付きたがっていた。 守山城や宇津峰城を明け渡し、父・田村宗季の遺言を守って潜伏していた則義にとって、今、重要なのは情報であった。南朝と北朝二派の他、中立の四派となっていたのであるから、その情勢は目まぐるしく変わっていた。「足利尊氏派には留守、宮城氏が付き、足利直義派には結城・伊賀・会津三浦・会津真壁・和賀・国分の各氏が付いた」との報告が入った。 則義は、 ——両派の抗争は大いに結構。それにしても足利直義派が強力。と判断した。 その後、[安積、三春、石川は尊氏派と思われますが、兵は動きませぬ]との報告も入った。その報告を受けて、則義は重臣たちを集めた。「安積、三春、石川は尊氏派につくか?」 そう問われた浅比重盛は、「兵を動かさぬところを見れば、中立とも考えられまする」と答え、橋本正茂は、「恐らく今、態度を明確にせぬのは様子を見て強いほうに付くとも思われまする」と言った。しかし単に中立とはいっても日和見もあるのであるから、ややこしい情勢に変わりはなかった。 やがて[直義派は、一気に尊氏派の諸城を攻めております。]という情報が入った。則義は、すかさず全軍を挙げて宇津峰城に向かった。[ただ今、宇津峰城は、戦いに出て空城も同然]との情報が入ったからである。田村南朝軍の攻撃を知った城方は、戦わずして逃走してしまった。宇津峰城を回復した則義に、[直義派に攻められていた諸城がことごとく落城]との報告が入った。「これで敵と味方がはっきりしたのう。しかし三春も田村の一統じゃ。我が方に引き寄せぬとな」 そう言うと則義は笑った。 北畠顕信の狙いはあくまでも多賀国府の回復にあった。顕信は再び出羽から多賀城に向けて進撃した。それに対して宇津峰城より田村南朝軍を北上させて多賀城を挟撃し、これを奪回しようとする作戦であったのである。しかし顕信の率いる北奥南朝軍の南下を知った直義派の吉良貞家は、弟の吉良貞経を出羽に派兵した。両軍は山形方面で戦闘を展開したが勝敗がつかなかった。 一進一退を続ける出羽戦線から、北畠顕信は宇津峰の田村則義に、多賀城攻撃を指令した。則義と伊達氏の南奥南朝軍は、多賀城の奪回作戦に出陣した。この奪回を目指して北上した南奥南朝軍と防戦する吉良北朝軍とが、船迫に激突した。南奥南朝軍がこの吉良北朝軍を撃破するとさらに北進した。退勢に立った吉良貞家は自から出陣すると仙台の広瀬川に布陣したが、ここでも敗れた。北からの北奥南朝軍と南からの南奥南朝軍の挟撃作戦により、多年の念願であった多賀城の奪還が今ようやく成功したのである。「夢が叶った!」 そう言うと北畠、田村、伊達の三人は、手を握り合って涙した。 多賀城に入った北畠顕信は、陸奥大介兼鎮守府将軍に任命されてから十一年もたった今、ようやく多賀国府に着任したことになる。 一方多賀城で敗れた吉良貞家は、宇津峰城に近い北朝方の拠点である岩瀬庄の稲村館に逃げ込んだ。

2007.09.21

コメント(2)

-

宇津峰山 6

田村宗季らは山伏姿に身を変え、月山の山伏の道案内で米沢の西方に分け入った。その山中で宗季は、宇津峰宮と北畠顕信を守った十人ほどの一団と自分たち四人ほどの一団とに分けた。この先の修験道で月山の山伏の出迎えの手筈が整っていた。宇津峰宮の一行を先発させると、宗季らは注意深く後を追った。その後ろを誰かが追っていた。熊笹が騒いでいた。 宗季は歩みを遅らせながら、部下につぶやいた。「後ろから来るは、敵か味方か?」「月山の衆なればもう声をかけてもいい筈。それをせぬは敵やも知れませぬ」「よし! その先の大きな巖によって休息と見せかけるぞ。奴等の姿を見て判断致す。森田。その方はそのまま単独で先行致せ。そして後ろから来る奴ばらが敵なれば即刻走り、宇津峰宮に急を知らせい」 迎撃の準備を整え巖を背に汗を拭いている宗季らの前に、二十人ほどの追手の一団が現れた。 ——ほう。やはり敵であったか。それにしても大そうな人数よ。 宗季はそう思った。それぞれの背の葛籠は手元に置き、刀は直ぐに取り出せるようにしていた。頭目らしいのが声をかけて来た。「その方共、いずれへ参られる?」 追手が声をかけた。「羽黒山へ参りまする」「して見たところ三人のようじゃが?」 すでにそれを言う追手の一団が、宗季らを半月形に取り囲んでいた。「はい。我ら一行三人にございまする」 ——ここで時間を稼げば森田の報告が届く筈だし、そろそろ出迎えの山伏たちにも会う時刻。そうすれば宇津峰宮は安全圏に入れる筈。 宗季はそう胸の中で計算していた。 追手が訊いた。「いや我らの目には、四人と見えたが?」 ——ということは宇津峰宮らの先発組は見られていないな。 そう思うと宗季は少し安心した。「いや。我らは三人でございまする。のう?」 そう言うと宗季は傍らの者に同意を求めた。二人は頷いてそれを認めた。「我らは羽黒山富田山坊の衆なれば、嘘は申しませぬ」「いや、お主らのその眼光、言葉使い。誠の山伏ではあるまい?」 緊張が高まった。「これまで!」 宗季は叫ぶと一瞬の内に刀を取り出し、鞘をはらった。二十数本の刃が、一斉に襲いかかった。 この混戦の中で、田村宗季らの三人は戦死した。しかし宇津峰宮と北畠顕信は、無事に立谷沢城に達した。立谷沢城は月山と羽黒山の間の渓谷にあり、羽黒山富田山坊の衆徒が固守していた天嶮であったのである。

2007.09.20

コメント(0)

-

宇津峰山 5

このような中で足利尊氏の弟・足利直義と足利尊氏の執事・高師直は、対立を深めていた。そしてこの地方で北朝方として活躍をしていた石塔義房が、突然京都へ召還された。この石塔義房に代えて足利直義は吉良貞家を、高師直が畠山国氏を送り込んだ。つまり北朝方は二派になったのである。 両管領が多賀城に到着すると、高師直派の畠山国氏は田村庄を三春の田村能登將監に安堵した。そして結城顕朝には仙道八郡の検断職を安堵してしまったのである。「何と!」 宗季は怒った。しかし、「たかがそちらは尊氏の執事の高師直の命令。こちらは南朝の後村上天皇から直々に田村庄司の職を得ておる。格が違うわ!」 そう言って気負ってはみたものの、同一の地に二人の支配者が現れたことには違いなかった。田村庄そのものに争いの種が蒔かれてしまったのである。 ところがその後、足利直義派の吉良貞家が、結城顕朝に三郡の検断に任命するという命令を伝えられたことを知らされた。畠山国氏の仙道八郡に対し、吉良貞家は三郡に縮小してしまったのである。「ほほう・・・。これは揉めるぞ」 宗季はそう言って笑った。 ところが北奥南朝の中心人物であった八戸の南部氏が、ついに北朝方に下だった。これを機に、二人の管領は北朝方を糾合して南奥南朝方への総攻撃を始めた。 七月 四日、南朝方、宇津峰城北西の岩色城を奪還。 七月十三日、北朝方、再び岩色城を陥とす。 七月十六日、北朝方、宇津峰城周辺に浸透。 七月二二日、北朝方、霊山城北西の藤田城を陥とす。 七月二五日、北朝方、霊山城南西の河俣城を陥とす。 同日 北朝方、霊山城、宇津峰城を攻撃する。 周辺の諸城が次々と陥とされる中で、宇津峰宮と北畠顕信の安全の確保が問題となってきた。先年の戦いで宇津峰城を守り通したとは言え、戦後の復旧が全く進まない内に敵の大軍が目前に迫ってきたのである。田村宗季は浅比重盛と橋本正茂を呼んで言った。「わしは宇津峰宮様と北畠顕信様のお供をしてこの城を抜ける。則義よ。朝比、橋本の力を借りてこの城を守って貰いたい。ただし無理なく二日でよい」「二日・・・?。それはまたどういうことでございましょう」 重盛は宗季に尋ねると思わず正茂の顔を見た。「二日もあればわしらは安全圏に出られよう。今の城の状況ではまともに戦っても陥とされるのは必定。二日間守ったら城を捨て人を守れ。人さえいれば勝機はまた来る」 今度は正茂が尋ねた。「して落ち行かれる先は?」 宗季は暫く沈黙していたがやがて口を開いた。「先ず北を目指す。谷田川より修験者道に入り岩角山を経て阿武隈川を渡る。阿多々羅山(安達太良山)より再び修験者道に入り、出羽の立谷沢城に向かう。立谷沢城は南朝の牙城、充分安心の出来る城じゃ」 その夜、宗季とその一群は、宇津峰宮および北畠顕信らを守ると一団となって山を下だって行った。 間もなく宇津峰城は陥とされた。

2007.09.19

コメント(0)

-

宇津峰山 3・4

関城に戻った北畠親房は結城親朝に書を送ると、田村・石川の輩と協力して常陸の後詰めをするようとの催促状を発した。しかし結城親朝はそれでも動こうとしなかった。北畠親房の悲痛な懇請が続けられる。 これらの駆け引きは、足利尊氏がすでに結城親朝に軍勢催促状を下していた中で進められていた。結城氏の天秤は、とうの昔に北朝方に傾いていたのである。北畠親房はそれを知らずに懇願を続けていたことになる。その親朝への軍勢催促状には、[建武二年以前の知行の地、相違あるべからず]との条件が示されていた。山城八幡の合戦に破れ足利氏に服した国魂氏が本領の半分しか安堵されなかったことから見れば、はるかに有利な条件であった。 鎮守府副将軍・春日顕国が吉野から常陸の関城に到着した。春日顕国は早速巻き返しのため戦いをはじめ、南奥への道を開こうとしていた。北畠親房はこれらの戦況をつぶさに結城親朝に伝え、白河から南下して春日顕国と対応し挟撃するようにと依頼した。この時点においても北畠親房は、結城親朝が足利方に翻意したことを知らなかったのである。結城親朝は単に「恩賞にどこの土地をくれるのか?」との問い合わせをしてきただけであった。それとは知らない北畠親房は、「武蔵か相模の土地の提供ではどうか?」と提案した。しかし今、それらの土地は北朝方の支配地である。戦って土地を切りとったらくれてやるというようなものであるから、言ってみれば支払いの保証のない約束手形を発行するようなものである。当然結城親朝にとっては、少しもありがたくない条件であった。 結城親朝にしてみれば、 ──どうせ南朝方には分けてくれる土地がないであろう。どうせ貰えないならこの条件がどう高騰していくのか楽しみだ。北朝方より多くなったら、その差の分を足利に請求するだけのこと。という考え方であった。それであるから申し入れた条件が、どう成長していくかをただ見ていればいいだけの話であった。そうしておいて結城親朝は、無理難題を持ち出した。「御依頼に応じて出兵するため、白河から常陸への道筋にあたる南朝方の伊達行朝所領の土地を是非確保したい」と言って、自分の所領との交換を求めてきたのである。しかし北畠親房としても、今、南朝方の内部に内紛をまき起こすようなこのような要求を承認できる筈がなかった。しかし結城親朝に強くも言えなかった北畠親房は、「伊達行朝と直接交渉してみてくれ」というのが精一杯の無難な回答であった。 ところが結城親朝は交換どころか、さっさとこの土地を無断で占拠してしまったのである。何も知らずにいた伊達行朝は驚いて北畠親房に検断を願い出た。北畠親房は怒った伊達行朝よりの訴状を添えると結城親朝に、「勝手に伊達行朝の土地を取るとは何事か。早々に返還せよ」と命じた。しかし結城親朝は命令を全く無視し、その土地を返そうとしなかった。北朝方になったからには、南朝方の土地は取った者が勝ちであった。 北関東から南奥に重きをなしてきた結城氏が北朝方に服したことによって、南奥における北朝方の優勢は不動のものとなって行った。宇津峰山 4 北畠顕信と共に多賀城攻撃に失敗して北奥に退却し、そこから守山城に戻っていた田村宗季は浅比重盛に本宮館を攻め落とさせた。すでに本宮も北朝方に属していたのである。田村庄の穴沢城にあった穴沢成季も、本宮攻めに参陣した。北畠親房は本宮攻撃に戦功のあった者の注進を、自分の任命した奉行の多田宗貞にではなく結城親朝に命じた。もはや望んでも得られない協力であるにも拘らず、それでもその協力を望んで結城親朝を立てたのである。「今さごろ何を言うか。馬鹿奴が・・・」それが結城親朝の本音であった。しかしそんなことがあったとも知らず、しかも反結城親朝であった田村宗季は多田宗貞に戦功の注進を行なった。もっともそれは、南朝方としての正当な筋であった。 この頃宗季に、守山大元帥明王の禰宜より「森山(守山)神領、何者かに占拠さる」との注進が入った。守山にある大元帥明王は田村氏の氏神であり、その神領は高野郡月夜田にあった。「月夜田神領を占拠せるは北朝方か? それにしては、我が城に近すぎる」といぶかる宗季に一隊を率えて戻って来た橋本正茂から、「全員逃亡のため何者かは不明」との報告を受けた。 ││守山大元帥明王の所領さえ占拠される事態になってしまったか・・・。 宗季は、強い危機感を感じた。とは言っても浅比や橋本に、「今さら北朝の軍門に下だる訳にはいきませぬ」と主張されれば、それも尤もな話であった。今までの戦いで自分の父は勿論、浅比の父や橋本にいたっては祖父と父をも失っていた。その上[南朝方の多田宗貞をのらりくらりの結城親朝に換えて奉行とされるように]と北畠親房に願ったのは、他ならぬ自分であったのである。 宗季は平野の城である守山城を離れると宇津峰城に入った。このような北朝方優位の戦況の中で、南朝方の拠点は霊山城と宇津峰城しか無くなっていたのである。宗季は、「ここには、宇津峰宮がおわせられる。絶対に落とさせるな!」 そう命じて宇津峰城防衛の準備に全力を傾けていた。 この宇津峰城には、関城落城寸前に逃亡してきた守永王が住しており、山の名にちなんで宇津峰宮と呼ばれていた。奥州の南朝方としては、この宇津峰城と霊山城の他には八戸の南部氏、津軽の安東氏と次第に少なくなってきていた。 このような中で北朝方の石塔義房は、相馬親胤・伊賀盛光・相馬親胤・国魂行泰らに、[宇津峰凶徒退治ノ為、親類一族ヲ相催シテ来ル十七日以前ニ馳セ参ゼラレベシ]との軍勢催促状を送って兵を集めると、宇津峰城攻撃への出陣を命じた。 田村宗季はこれら北朝軍に対し、田村庄内の諸城をあげて抵抗をした。今までの域外の戦いに反し、今度は自領内での戦いであった。多くの城が攻められ、多くの村が焼かれた。しかし宗季の頭の中には、輝定が教えていた楠木正成の戦術が叩き込まれていた。あの敵の目に見えぬ隠し田の中の城から、神出鬼没の遊撃戦を敢行していたのである。そして領民も必死に抵抗していた。 ついに北朝軍は天然の要害と田村の領民挙げての抵抗に阻まれ、宇津峰城を侵攻し得ず引き上げて行った。「今般の防御戦、大義」 田村宗季はそう言って部下を労ったが単なる防衛戦、新たな領地を得ることもなく、何の報償も与えることが出来なかった。 北の方では、霊山城の南朝軍が伊達・信夫の庄に攻め入った。このように霊山城と宇津峰城の間は、両軍入り乱れての戦いとなっていた。

2007.09.17

コメント(0)

-

宇津峰山 2

これとは別に、北畠親房が海道筋か那須方面への出撃を結城親朝に依頼した。常陸の平氏が関東の情勢を窺っていて、「南朝方にお味方する」と言いながら、なかなか参加して来ないからである。「北朝軍も苦しいので、今、白河軍が常陸か那須あたりまで出兵すれば、平氏はたちまち南朝方に参陣する」と説いたが、結城親朝はついに軍を動かさなかった。苦慮した北畠顕信の依頼文の中には、「五十騎でも百騎でも出してくれるように」とあった。それは北畠顕信の苦衷、そのものであった。 それはそれとして、北畠顕信は多賀国府挟撃の壮大な準備をはじめた。親朝が動かぬ以上北奥の南朝方の力がどうしても必要であったのである。その戦略の一環として田村宗季が石巻を経由し、日和山城にある北畠顕信らとともに海路八戸に遠征することにしたのである。八戸に出て葛西・河村・南部氏ら北奥の南朝勢を糾合して南下し、その大軍を背景に結城親朝を協力させようとしたのである。八戸では、南部氏が南朝方の大きな旗を掲げていた。 田村宗季らは北奥の南朝軍と合流すると岩手・斯波両郡の北朝軍を討払って南下をはじめた。[当軍の意気盛んなり。日和山城の葛西軍と併せて多賀城を奪還する。早急に臨戦体制に入れ!]北畠顕信から、勇躍、この伝令が飛んだ。ところがその返信は、あろうことか、「葛西清貞様ご病死!」であったのである。この葛西清貞の死にともない、日和山城はあっさりと中立を宣言してしまった。南朝方は、戦わずして重要拠点を失ってしまったことになる。その上またも結城親朝の態度が不鮮明なのである。このため挟撃の準備が出来ず、結局、中止されてしまった。 この石臼のように動かぬ結城親朝に業を煮やした顕信は、北畠股肱の臣・多田宗貞を奥羽の新奉行として乗り込ませた。こんなに何度頼んでも全く動かない結城親朝を、信頼する訳にはいかなくなってしまったのである。多田宗貞を新奉行にという人事が、結城親朝の態度にどう反映するか。その意志の確認の手段でもあった。 とは言え結城親朝としてみれば、建前上、南朝方である自分の検断職権を危うくしかねないということになるために、心中穏やかでない様子をして見せなければならなかった。北畠親房の下に強い抗議の書を送りつけたのである。「自分の検断職を取り上げ、多田宗貞に与えるとはどういうことか!」 これを真に受けた北畠親房はこの抗議に対し、「多田入道は、自分勝手にものを言っている。もってのほかだ。」とか「石川や会津の武士を誘降するために、止むを得ない」とかの弁明にこれ努めていた。 これらの駆け引きの中、岩瀬庄で田村南朝軍と岩瀬・二階堂および安積・伊東氏の北朝軍との衝突があった。二階堂氏と伊東氏が北朝方として、守山の橋本正茂が南朝方として戦ったのである。 この地元での小競り合いの間にも、北畠親房は結城親朝に田村宗季の子の則義の軍を率いて伊達宗顕と協力し、伊具・柴田(宮城県)の辺に打って出て多賀城の北朝軍を牽制させようとした。しかし結城親朝・伊達宗顕らは出兵をしなかった。宗季の留守を預かっていた則義もまた、[ただ今、伊東・二階堂の北朝軍と戦闘中なれば・・・]との書状を提出した。単独では、そちらまで手が回らなかったのである。 やがて北から多賀城に迫る北奥南朝軍と多賀城防衛の北朝軍は、三迫(宮城県)に対陣した。しかし両軍とも決定的勝利を得るための兵力が不足していた。それを打開するため南朝軍は、またも白河の結城親朝に後詰めを依頼した。また一方の北朝軍も相馬の相馬親胤に軍勢催促状を発した。しかし白河も相馬も、それぞれに従軍の約束はしたが出兵はしなかった。兵力が不足とはいっても岩手・斯波を撃って意気あがる北奥南朝軍を前にして、北朝軍の敗色は濃厚となっていった。 まさにこのような時、常陸戦線から、[小田城の小田治久様裏切り、北朝軍に下だる。北畠親房様は間一髪で小田城を脱出し、関城に移らる]という伝令が入った。そのためこのあおり食って、北奥方面の形勢も一転し、せっかく勝っていた三迫決戦は逆に北朝軍の勝利となってしまったのである。 一方北畠親房が関城へ敗退したため、岩城・岩崎・伊賀・標葉・楢葉・相馬氏などの海道勢が北朝方に転じてしまった。そのため南奥南朝軍も多賀国府を攻めることが出来なくなってしまい、北畠顕信は宗季らを引き連れると逆に北奥に逃れざるを得なくなってしまった。北畠父子の苦心の戦略も、成功を目前にして功を奏することなく終わってしまったのである。「あと一歩のところを! 残念!」宗季らは悔しがった。

2007.09.16

コメント(0)

-

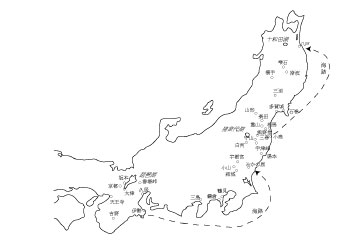

宇津峰山 1

(田村氏の遠征図) 宇 津 峰 山 常陸の小田城に逃れていた北畠親房は、滴石城(岩手県)に行きたいと考えていた。南部氏は南朝方として、強い実力を保持していた。多賀城奪還のため、それを利用したかったのである。 常陸の小田城から滴石城までは遠い。この道案内と警護を白河の結城親朝に期待して依頼の書簡を送ったが、返事はなかった。その後三度に渡って書簡が往復した。しかし結城親朝の返書は自分の部下への恩賞の推挙と要求だけであった。「本領安堵は認めるが、新しい恩賞とは何事か!」と怒ってみたものの、今の北畠親房の立場は苦しかった。一人でも多くの味方を作ろうとする足元を見て結城親朝はつけ込むように恩賞を求めてくるのである。 ところで常陸での戦いは南朝方の劣勢がさらに目立ってきた。そのために滴石城に援軍を求めることはどうしても必要なことであった。常陸での弱体化を北奥で盛り返そうと考えたからである。しかしそれには、まず陸奥・石巻の日和山城への道を確保しなければならなかった 丁度この頃、結城親朝より黒栗毛の駿馬が一頭、小田城に届けられた。「やはり結城は、南朝方か!」小躍りした北畠親房は、早速礼状と一緒に戦況を書き綴った。だが肝心の白河よりの援兵は、一兵も来なかった。そこで北畠親房は石巻への道を求めて、海道筋に広橋経泰軍を向かわせた。そうしておいてまたも結城親朝に援軍依頼の手紙を出した。「白河軍が那須か瓜連あたりまで出撃してくれまいか。これ以上の作戦はないし何とか忠誠の色をはっきりしてほしい・・・」 だがこの願いにも援軍はなく、寡勢の広橋経泰軍はむなしく敗退した。「広橋経泰軍の敗退は兵力不足のためであった。味方はいつも同じ軍勢で疲労が見えてきている。ここで白河の新手が加われば敵が退散するのは目に見えている。だから何とか出兵してくれまいか・・・」 もはやこれは依頼ではなく懇願であった。しかしそれでも結城親朝は動かなかった。未だその旗幟を鮮明にするに至っていなかったのである。 吉野から北畠顕信が常陸の関城に入城してきた。そこで北畠親房はまたも結城親朝に依頼の手紙を出した。「自分と同様の人を下向させるので、宇津峰城まで送って欲しい」 結局この頼みも、結城親朝は無視した。止むを得ず今度は、白河を飛び越えて田村宗季に依頼した。[一将下向す。田村軍を勿来に出兵、護衛せよ] 北畠顕信は常陸からの軍を従えると海路、磐城庄の勿来に入り、田村南朝軍の護衛を受けてようやく宇津峰城に入った。しかしここから石巻まではまだ遠い距離が連なっている。 ところで、これほどまでにしてもやろうとした北畠父子の多賀城奪還の戦略とは、北畠顕信が雫石の南部氏の兵を石巻の日和山城に糾合して北から出撃し、北畠親房が小山・結城・田村・伊達氏ら北関東・南奥南朝勢を統轄して南から多賀城を挟撃するというものであった。この戦略に基づき、北畠顕信は宇津峰城を後にすると、陸路で田村庄の常葉、そして宇多庄の黒木を経由して太平洋に出、船で石巻に向かった。 ようやく石巻の日和山城に入った北畠顕信は、日和山城の兵力だけで活動を開始した。石巻から多賀国府に進めば松島方面が第一線となる。まず背後を結城親朝に突かせようという作戦である。 しかし、結城親朝は応じなかった。

2007.09.15

コメント(0)

-

南北朝分立 7

延元三(一三三八)年八月十一日、足利尊氏は夢にまで見た征夷大将軍を、北朝二代目の光明天皇から任命された。これにより。足利幕府が発足した。 その八月十五日、吉野に戻った十二才の義良親王が九十七代・後村上天皇として即位すると、翌日まるで待っていたかのように後醍醐天皇が死去した。この後醍醐天皇の遺体は前例に習わず、彼の遺言通りにして僧形にせず、さらに蔵王堂の東北に塚を築くと京都のある北を向いて葬ったのである。[天子は南面す]というしきたりから歴代の天皇が南向きに葬られている中で、これは誠に異様な葬られ方であった。死んでもなおこの世への執着をあらわにし、敵への復讐と帝位回復を願った姿であったのであろう。[ただ生々世々の妄念ともなるべきは、朝敵をことごとく滅ぼして、四海(天下)を太平ならしめんと思うばかりなり。(中略)玉骨(自分の骨)は南山の苔に埋まるとも、魂魄は常に北闕(京都)の天を望まんと思う]という言葉を残している。 しかしこの剛毅な後醍醐天皇の本心はどうであったのであろうか。心の弱まりを伝えるような御製が残されている。 こと問わん 人さえ希になりにけり 我が世の末の 程ぞ知らるる 南朝軍もいったん鳴りをひそめたがまた動きを見せていた。伊勢では北畠顕能(顕家の弟)らが吉野へ救援に向かったりしていた。この時、常陸で父の正家を失っていた橋本正茂も、南朝方として楠木正行に応じるため、京都の戦場へ戻って行った。しかし北畠顕家や田村輝定の戦死によって、奥羽でも南朝方を見限る者が多くなってきた。 輝定の跡を継いだ田村宗季も、このまま南朝方でいるか、それとも足利幕府方につくか、で大いに迷っていた。しかし南朝方として戦死した父の意を思えば、それに逆らうこともまた難しいことであった。 ——父を失い、朝比久盛を失い、橋本の父子を失った今こそを、弔い合戦と言うべきではないのか。 そう覚悟すると領内の混乱を静め、南朝方としての意志を統一を図った。そうしておいて宗季は、後村上天皇に直接『田村庄司』の官職を要求したのである。宗季にしてみれば、南朝方につく以上、今度こそ明確な保証を! という強い意志の具現であったし、田村氏棟梁としての内部での権威の昇揚の意味もあったのである。 この要求を聞いた北畠親房は、「自分をないがしろにしたこのような直訴を認める訳にはいかない」と言ってこれを阻止しようとし、結城親朝に命じて撤回させようとした。しかし親朝もまた、北朝方である足利幕府につくか迷っていた。その迷いが、「今、面倒なことを起こされたくない」という気持ちであった。親朝は宗季を阻止することもなく、沈黙を守った。だから本来なら田村庄の検断奉行である筈の結城親朝の曖昧な態度が、田村宗季の直訴を通すことになったのである。 一方直訴を受けた後村上天皇も、北朝方が次第に優位になっていくのを見ながら味方を一人でも多く確保したかった。だから「北畠親房の論理は正当である」と筋としては認めて宥めながらも、曖昧な態度の結城親朝の頭越しに直接宗季に『田村庄司』を任命したのである。 これにより、田村宗季は父祖以来の悲願、[白河からの独立]を達成したことになった。 このような中で、楠木正行と共に畿内での戦いに敗れた橋本正茂は、再び田村の地に戻った。以後田村氏とは、一体の動きを見せることになる。

2007.09.14

コメント(0)

-

南北朝分立 6

後醍醐天皇の行在所のある吉野は、吉野川の南岸に柵を巡らし、僧兵や南朝方の武士たちが薙刀や槍の穂先をきらめかしていた。吉野は全山が要塞化して、敗残の南朝軍を優しく迎え入れてくれた。 後醍醐天皇は奥州南朝方の再建案を発表した。それは義良親王を皇太子とし、北畠顕信(顕家の弟)を陸奥介兼鎮守府将軍として、父・北畠親房や結城宗広を差し添えて陸奥に下だすというものであった。奥羽の政治を南朝方として軌道に乗せ、兵力の増強をはかり、「三度京都を・・・」という意志であった。京畿に出陣していた南奥南朝軍は、義良親王を奉戴して多賀城へ戻ることになった。奥羽の南朝の武将たちは、元弘以来後醍醐政権に密着してきた。ここまでになれば、あとは後醍醐支持を貫くのみであった。 敗れた南奥南朝軍はまず伊勢に向けて出発すると、その帰途の安全を伊勢神宮に祈った。彼らは各地の合戦で大きな痛手を被っていたため、途中での北朝軍との争いによる兵力の消耗を避けるという考えもあって海路を選んだのである。 南奥南朝軍は五十余隻の大船団を編制すると伊勢の大湊を出航し、伊良湖岬で東に針路をとった。潮の流れの荒い伊良湖岬の沖は、満潮時、干潮時は特に船の難儀するところである。とはいっても海を知らない田村の将兵は、この船旅を楽しんでいた。彼らは、疲れ切っていた。「船とはいいものよな。歩かずに座っているだけでいいのだから」と誰かが言った。「そうよな。それに戦さも無いしな」とすかさず相の手が入ると、皆がドット笑った。 左手の海の向こうには、なだらかな陸地が続いていた。それが遠く離れると、青くけぶって見えた。船の傍らを、時折飛び魚が飛んでいた。「ほお・・・。飛ぶ魚がいるぞ!」「なに! 魚が飛ぶとな?」と珍しがった。飛び魚が波間に消えたかと思うと続いて幾匹も鱗を光らせながら飛び上がった。その波間のきらめきを多くの目が見つめていた。 大船団が遠州灘にさしかかった時、いつしか空が灰色に垂れこめ海も鉛色にうねっていた。頭上に広がった厚い黒雲を引き裂くように稲妻が走った。不安と船酔いに悩んでいた南奥南朝軍の将兵の耳に飛び込んだ水夫らの声は、すでに恐怖の中にあった。「嵐がくるぞおーっ! 帆をおろせえーっ!」 その声を待っていたかのように突如として強風が襲った。船が突き上げられるように大波の上に乗った。今まで穏やかなうねりを見せていたのに、海の姿は一変していた。今度は海の底に引きずり込まれるように波の底になった。また稲妻が閃いた。一瞬荒れ狂う海の高まりから急に視界が広がり、そしてそれが消えた。視界が広がった時に多くの船が見えたが、やがてその数も少なくなっていった。 この激しい暴風雨に襲われて、大船団は二日二晩木の葉のようにもてあそばれた。そのような中、船団の一部が安濃津に漂着すると疲労の極にあった義良親王は多賀国府への旅を諦め、吉野に戻って行った。 三日後にやっと嵐も止んだがあの大船団は四散していた。結城宗広らは伊勢の吹上浜に漂着した。結局、出発点に吹き戻されたようなものである。しかもこの嵐は、船団をバラバラに解体した。伊豆半島、安房、江の島、神奈河(神奈川)などにも漂着したのである。 生憎と田村南朝軍は北朝方の常陸に漂着した。長い漂流であった。この嵐に疲れ切った田村南朝軍が上陸したところを、佐竹北朝軍に包囲され囚われた。佐竹氏は橋本正家の、「武士の情け」との懇願を受け入れ、正家以下十九人の斬首を条件に全軍を釈放した。田村南朝軍の残兵は、田村輝定、橋本正家などの将を失った敗残兵としてようやく守山に戻った。守山は粛として、彼らを迎えた。 ところで吹上浜に漂着して伊勢に戻った結城宗広は、まもなく重病になってしまった。その臨終にあたって遺言をたずねられると、「自分はもう七十、栄華は身にあまり思い残すことはない。しかしせっかく上洛したのに朝敵を滅ぼさなかったのが残念だ。息子たちに後生を葬ることは無用、供養も読経もいらない。ただ、朝敵の首をはねて、我が墓前に供えよと言ってくれ」 と言い、恩賜の鬼丸の名刀を抜いて逆手に持ち、口から突くと壮絶な死を遂げた。

2007.09.13

コメント(0)

-

南北朝分立 5

二月二十八日、京都侵攻直前、北畠顕家は、足利尊氏が彼を迎撃するため京都より南下しつつあるのを知った。南奥南朝軍は、奈良坂・東大寺・法隆寺の北の歌姫山一帯に防衛線を構築して北朝軍に備えた。しかしついにここの戦いで南奥南朝軍は破れた。長旅の遠征に加え兵のほとんどが地理不案内であった。 北畠顕家は、「もはやこれまで」と決死の覚悟を決めると、結城宗広に義良親王を守らせて吉野へ向かわせた。背水の陣を敷き、後顧の憂いを断ったのである。そして自分は南奥南朝軍をまとめて河内へ進んだ。もはや伊勢に引き返すこともならず、河内の楠木や橋本南朝軍と合流しようと考えたのである。すでに兵力の減少は目を覆うばかりであった。 三月八日には、河内平野を北上すると天王寺を攻略した。天王寺から京都は近い。北朝軍は副将軍・足利直義自らが出陣してきた。天王寺の敗戦で京都に動揺が拡がっていたのである。これはどうしても押さえなければならなかった。 三月十三日、南奥南朝軍の春日顕国の率いる先遣隊が、男山八幡宮を占領した。さらに河内平野の諸城砦をアッという間に占領し、南朝軍一色とした。橋本正茂も八木城救援に赴き、これを救っている。しかしこれが兵力の減少に悩む南朝軍最後の輝きであった。 三月十六日、南奥南朝軍は河内の国府、枚岡、生駒山の中腹より渡辺橋で苦戦する楠木正行の救援に赴いた。南奥南朝軍と楠木南朝軍の共同戦線は、南朝軍として一時的な兵力の増強をもたらしたに過ぎなかった。 五月、南北朝両軍の死闘が続く。 五月六日、境浦・熊取・佐野・長滝方面にも南奥南朝軍が出撃。 五月十五日には、南奥南朝軍は河内・高安城を焼き払い、八尾周辺の萱振一帯にも放火した。更に藤井寺・道明寺方面で北朝軍の南下を阻止すると、石津を攻略した。しかしその石津に北朝軍の新手が進撃してきたので石津を退却、観音寺・箕形城に篭もった。 北畠顕家はすでに五年も京都を離れ、多賀国府や霊山で奥羽の経営に当たってきた。そしてその実務と戦いの中で、顕家は、 ——戦っても戦っても北朝方を倒せない。 ——天下は次第に足利のものになりつつある。何故そうなったのか? ——足利尊氏は地方の武士の心を巧みに掴んでいるのに、朝廷は余りにも地方の現実を知らなすぎる。と考えていた。 戦いに明け暮れていたこの日、北畠顕家は後醍醐天皇に長文の諌奏文を呈上し、その政治姿勢について七ケ条にわたって真摯に批判した。後醍醐天皇に忠勤しようとすればする程、後醍醐天皇の政治理念と現実との差異に苦悩を深めていたのである。 五月二十二日、ついにその日が来た。両軍の戦いは堺浦から石津にわたり、海上でも戦われた。数も少なく疲れの多い南朝軍は次第に討ち破られ、北畠顕家を守る南奥南朝軍もわずかになってしまった。死力を振りしぼり包囲を切り抜けて吉野に向かおうとしたが、力尽きてここに倒れた。橋本南朝軍もこの激戦の中で、河内の松原・野田周辺の北朝軍を破ったがその目的は達し得なかった。「鎮守府将軍・北畠顕家様、阿倍野にご戦死」 この戦いでの最大の悲報が、八方に飛んだ。 輝定は眼前に暗雲の立ち込めるのを感じた。形こそ後醍醐天皇のためであったが、実質は北畠顕家のためであったことを、今、痛切に自覚した。今まで互いに助け合ってきた北畠顕家が戦死したのである。 田村輝定はこの阿倍野の乱戦の中に崩れ立つ味方の兵を率いて河内の松原に退き、体勢を立て直そうとした。背後から襲いかかる北朝軍を支えながら、大和川まで逃げてきた。この川に後退を阻まれた田村南朝軍に輝定は大声で下知をした。「川を渡れ! 松原にはお味方がいるぞ!」 田村南朝軍は一斉に水しぶきをあげ、対岸を目指した。それをかばって立つ輝定らの一団に、追手が迫った。取り囲む北朝軍の騎馬武者たち。その前に立ちふさがる輝定らの一団。やおら太刀の鞘をはらった輝定は大音声を張り上げた。「やあやあ我こそは北畠顕家卿の臣、田村右京太夫輝定なるぞ! 尋常に勝負致せ!」「何を古臭い名乗りなどを。問答無用!」「かかれーい!」 敵のそれらの声を耳にすると、輝定らは敵の群れに飛び込んで行った。目に入る相手の敵味方を識別する必要はなかった。とにかく多勢に無勢である。周囲は、敵の塊であった。輝定は刀を振るった。当たるのは敵兵のみである。徒歩で迫る何人かの兵を倒し次の騎馬武者をも堵った。そして、疲れた身体で敵と刀を二~三合を合わせているその後ろから、敵に槍で突かれた。「卑怯者!」 それが、どうと崩れ落ちる輝定の最後の言葉となった。「田村輝定様、大和川にご戦死」 南奥南朝軍総大将・北畠顕家に殉じ、田村輝定もまたここに戦死したのである。田村南朝軍もその將を失い、河内の道明寺天満宮へ逃走した。そこには先に義良親王を奉じていた結城宗広が布陣していたのである。 結城宗広はこの北畠顕家と田村輝定戦死の悲報を、阿倍野の敗軍から受け取った。そしてその場にスックと立ち上がるとただ一言、「吉野へ向かう」との指示を与えた。北畠顕家の亡き今、結城宗広が南奥南朝軍の将を継いだことになったのである。宗広はカサにかかった北朝軍の追撃を恐れていた。

2007.09.12

コメント(0)

-

南北朝分立 4

延元二(一三三七)年八月二十日、白河から南下した南奥南朝軍はまず宇都宮城を奪還した。この時、南奥南朝軍は各地の軍を加えて十万の大軍となっていた。 八月二十二日、南奥南朝軍は下野の結城・寒河の城を攻め陥とし、小山城を攻撃した。小山氏は結城氏の遠縁にあたる。「小山城を陥とせばその先の敵は手薄ぞ。鎌倉は目前である」 北畠顕家の下知に、全軍は奮い立った。しかし小山北朝軍も鎌倉からの援軍を得ると必死に防戦した。簡単な筈が、十三昼夜にわたる激戦となってしまったのである。それでもようやく小山城を陥とし、守將・小山頼郷を捕虜にすると味方の中から、「親戚の結城に刃向かうとは不埒な」「小山頼郷を叩っ切れ」「奴を出陣の血祭にせよ」との声が上がった。しかし板ばさみになって苦悩する結城氏の、「同族のよしみなれば」という訴えに北畠顕家はこれを認め、小山頼郷を城下に落としてやった。 十二月十三日、南奥南朝軍は北朝軍と利根川において激突した。戦いは南奥南朝軍の大勝であった。この利根川の大会戦は、両軍数万騎が数日にわたって死力を尽くした合戦であった。ここでの勝利は南奥南朝軍の武威を大いに輝かせた。 十二月十六日、北畠顕家は武蔵国安保原の戦いに勝つと、破竹の進撃を続けた。 十二月二十三日、南奥南朝軍は鎌倉に突入した。 この戦いで足利義詮は辛くも鎌倉を脱出、敵將・斯波家長は自刃した。 しかし戦いに勝ったとは言え、前の上洛がわずかの日数しかかからなかったのに今度は既に四ヶ月以上を費やしていた。総大将の北畠顕家はもちろん、従う将兵たちも残してきた故郷への心配と先行きの不安に焦っていた。これらの焦りを見せるかのように、翌年正月二日、松の内にもかかわらず南奥南朝軍は鎌倉を出発した。 ところがこれから先は、面目を一新するかのような快進撃をはじめる。 一月七日、伊豆・三島神社に戦勝祈願の参拝をすると、東海道をひたすら西へ駆け続けた。そしてこの軍勢が西へ進めば進むほど、次第に膨れ上がっていった。道々の南朝方が馳せ参じて来たのである。 一月十二日、遠州・橋本では井伊道政が合流した。 一月十四日、三河・豊川あたりで宿営中、在地の武士が駆けつけた。 一月二十二日、尾張・黒田宿に到着すると、熱田大宮司・昌能と堀口美濃守貞満が合流してきた。 一月二十四日、美濃の阿志賀川渡河戦に勝った。 この戦いに勝った騎馬武者の行軍は、前衛部隊と後衛部隊との間は五日の行程がかかり、左右は三里にもわたるほどであった。南奥南朝軍の通過した後には、一軒の家も一本の木も残らなかった。この軍の進軍の模様は、服装も異様で馬も大きく、重たげな響きで言葉もよく聞き取れぬ、人間離れをした騎馬武者どもの大進撃なのであった。美濃からは、新田一族の堀口貞満も参陣してきた。「夷ども迫る」 この知らせは京都の軍兵ばかりではなく、庶民をも震え上がらせた。足利尊氏にしても、二年前の京都でこの『夷ども』に手痛い敗北を喫しているのである。「防備を確実にせよ!」 尊氏の命令で、北朝軍は関ヶ原あたりに強力な防衛線を構築し、美濃の青野ケ原に布陣した。尊氏も必死であった。 一方怒涛のように進軍を続ける南奥南朝軍の背後には、鎌倉で敗れた北朝軍が態勢を立て直して追尾してきていた。南奥南朝軍は前後を北朝軍に挟まれる形になった。それを知った北畠顕家は向きを変えると引き返し、木曾川を前にして追尾の北朝軍を迎え討った。ところがこの大戦闘で敵を大破した北畠顕家は、ここで俄に兵を転じると北朝軍との正面での衝突を避け、父・北畠親房の居る伊勢に迂回してしまったのである。京都まではほんの一足の距離であったのにである。なぜ北畠顕家は決戦を回避したのか? ここのところは歴史上の謎とされている。 二月一日、南奥南朝軍は養老山脈の麓を垂井方面から桑名に南下した。 二月四日、さらに鈴鹿山脈ぞいに南下すると在地の武士団が武器糧食を持参して出迎えた。ここで兵力の増強をはかった南奥南朝軍は須賀瀬の雲出川ぞいの戦いで北朝軍を破った。 二月十六日、南奥南朝軍は神山城、そして田丸城を陥とすと軍を反転して北上、曽原城や星合城を陥とした。さらに雲出川の流れにそって進軍する。美杉村に入ると竹原・八知郷・阿保峠・青山高原と横切って伊賀にはいり、さらに名張、月ケ瀬・山添村を抜け、笠置・柳生を通った。この頃の南奥南朝軍は疲れ果てていた。兵力の温存を考慮した北畠顕家は、目立たぬ山間地を西進していたのである。しかしそのことから兵糧の補給もなく、むしろ野盗に近い軍隊となっていた。 二月二十一日、ようやく奈良に入った。この間、苦しい行軍が続いていた。転進をはじめてから二十日も経っていた。そのため奈良市中に入ると手当たり次第に略奪を行い、腹をふくらませた。 こんなに苦しんでも南奥南朝軍諸将の念願はただ一つ、京都奪回だけであった。「京都を奪えば天下を握れる」 彼等の目的はそこにしか無くなってしまったのである。[南奥南朝軍北上]の情報は、すぐ京都に流れた。

2007.09.11

コメント(2)

-

南北朝分立 3

この日は猛吹雪であった。幼少の義良親王は武士の背に負われて山に登った。この峨々たる山は、何人もの武士の背を必要としていた。雪は容赦もなく襲い、城を目指す人たちの肩に降り積もっていた。「しばしの我慢を」と言う北畠顕家の励ましに、義良親王は供の者の背にしがみつきながら「うん」と応えるだけであった。 ——おいたわしい。 口には出さなかったが、輝定はこの吹雪の中の城替えに暗たんたる将来が見えるような気がしてならなかった。 この北畠顕家が出て空き城となった多賀城には北朝軍が入城し、ここを拠点に南朝軍の討伐を始めた。北朝軍の攻勢は鋭く、南朝軍の砦であった磐城庄の滝尻城及び湯本城が陥とされ、更に相馬庄の熊野堂城が攻撃された。この熊野堂城は霊山城のからめ手にあたる重要な地点だけに、南朝方は多数の防衛の兵を繰り出すと、激しい戦いが演じられた。北朝方は着々とその地歩を固めつつあった。 このような戦いの日々の中にも、北畠顕家は後醍醐天皇の[上洛要請]の綸旨に接している。しかしこのような状況の中では、北畠顕家は動こうにも動けなかった。 後醍醐天皇はその上洛要請の中で吉野に移った事情を述べ、「急ぎ奥羽の兵を率いて、京都を回復せよ」と命じていた。北畠顕家は、[?霊山城が北朝勢に包囲されて身動きがならない]?という状況を述べ、[いずれ上洛をするので、その時を待たれるように]との返書を送った。しかしこの後醍醐天皇に対する気休めの返事も、直ぐに崩れた。この答書を書いた翌日、霊山城の東の守りの相馬・熊野堂城が陥落してしまったのである。 このような苦戦の中、またも吉野の後醍醐天皇から北畠顕家に上洛要請の勅があり、越前の恒良親王からも上洛要請の勅があった。その上に吉野からも再々度の上洛要請の勅があり、伊勢の田丸城の北畠親房からも上洛催促の手紙が届けられていた。しかしいかに吉野や伊勢から勅ばかり送りつけられても、奥羽の地もまた戦乱の中にあったのである。 五百川に北朝方が挙兵した。田村輝定は北畠顕家より、「結城親朝に従い『五百河の凶徒を対治(討伐)』せよ!」との命令を受けた。五百川は安達庄と安積庄の境界を流れており、阿武隈川の合流点では田村庄とも接していた。 輝定の命を受けた久盛は、田村庄の穴沢城と鬼生田城から出撃し、阿武隈川を渡河して安積庄の梅沢城を陥とすと近くの高倉城の麓を囲んでこれと対峙した。しかし阿武隈川の合流点にあり山を利したこの城の守りは堅く、兵力の少ない久盛はこれを攻めあぐんだ。それには結城親朝が命令を出したのみで、自からは援軍も出さないこともあった。しかし間もなく伊達氏が五百川の北側の青田城と三本松館を攻撃して勢力を分断すると、久盛も高倉城を陥とし更に前田沢城などを急追して五百川を渡河し、伊達氏と共に安達庄の岩色城を陥としてこれを鎮圧した。 さらに南奥南朝軍は矛を返すと、相馬庄の小高城を攻めた。一度は陥とした小高城であったが再び北朝方になっていたのである。各地に戦いが起きていた。常陸の南朝方も国府原に出て北朝軍と戦うなど、南奥・関東のあちこちで多くの戦闘が行われていた。しかしこれらの合戦によっても、ついに霊山城に対する北朝方の包囲を解くことが出来なかった。 それらの事情を知ってか知らずか、父の北畠親房から北畠顕家に、「上洛が叶わぬならせめて軍を関東に進め逆徒討つべし」との密書があった。霊山城をとりまく戦雲はいっかな晴れる様子はなかったが、京都の情勢の急転回は北畠顕家に再度の上洛を迫っていた。せめて関東に軍を進めよとの父の書簡は、京都での南朝方の苦衷を如実に示していた。 ——このままここでいたずらに合戦を続けていれば、局地戦で終わってしまう。思い切って京へ向かい情勢の展開をはかろう。 そう思うと顕家は、征西の旅へ霊山城を発した。従う者六千騎。 霊山城を出た南奥南朝軍は、途中で南朝方を糾合しながら南下した。しかし安積庄で従軍する手筈であった三春田村氏は、ついに参陣してこなかった。阿武隈川を左に見ながら北畠顕家は、「御春之輩」とののしった。彼に対する無言の反抗と見えたからである。このため顕家は、三春の田村氏に安堵していた安達庄東南部を没収した。 間もなくその南で、田村輝定が従軍してきた。輝定にしてみれば後醍醐天皇に忠義を尽くして得た所領は多い。今度もまた三春の田村氏から没収した安達庄東南部が、輝定に安堵された。輝定にはそれら領地の確保のためにもまた拡大のためにも、 ——後醍醐天皇の天下を取り戻さねばならぬ。という強い思いがあった。それとは別に、田村輝定の従軍は北畠顕家の心を和ませた。これで心の支えとする伊達・田村そして白河の三軍が揃ったからである。

2007.09.10

コメント(0)

-

南北朝分立 2

この騒ぎの中で奥州の足利派(北朝)が相馬庄の小高城を固めると挙兵し、強大な勢力に発展していった。京都にいる間に奥羽の情勢がおかしくなっていたのである。輝定は気が気ではなかった。 ——早く帰らぬことには様子が分からぬ。 そういう思いは、上洛していた南奥南朝軍共通の不安であった。「東国の事おぼつかなしとて・・・」 そう言って北畠顕家は、後醍醐天皇へ暇乞いを申し出、京都を後にした。 後醍醐天皇から直接お褒めの言葉を頂いた。これは田村輝定にとって大きなお土産であった。しかし一緒に出発した北畠親房は途中から別れて伊勢の田丸城に入ると、この城に留まった。南奥南朝軍の帰国にともなう洛中での軍事的空白を埋めるために、新たな南朝方勢力と砦を構築しようとしたのである。 帰国の途上、南奥南朝軍の京都攻撃の後を追って鎌倉に居座っていた斯波北朝軍を、相模の片瀬川で撃破すると、逆に鎌倉に攻め込んだ。ここでの南奥南朝軍の勝利は、またも関東・奥羽における南朝方有利の軍事情勢に変化させた。情勢は、猫の目のように変化していた。鎌倉に入った南奥南朝軍はどの道を通って多賀国府に北上するか、つまり、「仙道を通るか、海道を通るか」との議論が交わされた。「仙道は白河・田村・伊達とお味方が多い。しかし海道の途中には、北朝方が小高に篭っている。戦いに疲れている兵を考慮すれば仙道がよろしかろう」との意見が強かったが、「いや、この際勝ち戦さの余力を駆って小高城を一気に駆散らし、以って南奥一帯の平穏をはかりながら多賀城に入るが得策」との意見にまとまって小高城を目指した。 海道を辿った南奥南朝軍は、南奥における北朝方最大の拠点となっていた小高城に攻め込んだ。多くの京畿や鎌倉での戦いが、南奥南朝軍を強靭にしていた。彼らは小高城に壊滅的打撃を与えるとようやく多賀国府に凱旋した。ところが凱旋した多賀国府に、あの昔日の威容は失われていた。わずか二年半前のあのきらびやかさは、潮の引くように引いていた。 ││一体このありさまは・・・。 日本全国を平定し終えたものと思い込み、多賀城に凱旋して南朝方の天下が出来たと喜んでいた輝定は、前途の多難さを感じた。 多賀城から長期間留守にしていた守山城に帰りついた輝定は、「早急に宇津峰城の建設を」と久盛に命じた。何か気忙しさを覚えたのである。 朝比久盛は、まず宇津峰山の頂上近くに清水を確保して飲料水を整備した。次いで防御戦に入った際の中核となるべき長平城・星ケ城・鐘突堂・千人溜まりを築き、さらに弓射峠郭・東乙森郭・西乙森郭を本城の出郭として配置した。そしてその上でいくつかの新城を周囲に作りながら、古くからの城館を利用して出城群を構成し、完璧の守備陣型を整えようとしていた。曰く、守山城・御代田城・谷田川城・宮田陣場・西山城・提鐘撞堂・細久保館・六日市城・市ノ関館・日照田館・蛇頭館・滑津館・刑部内館・矢柄館などがそれである。 九州に逃げ窮地の中に光厳上皇の院宣を得た足利尊氏は、多々良浜で九州最大の南朝方であった菊池武敏を破って太宰府に入ると、事実上九州での覇権を握った。この時に足利尊氏は、朝鮮の高麗国に支援を求めたという風説があった。 確かに自殺を考えるほどの衝撃を受けた敗戦にも拘らず短期間に立ち直ったについては、何らかの理由があったことも事実であろう。しかし勝ちに浮かれていた後醍醐天皇は、足利尊氏追討の兵を出しもしなかった。大いなる誤算であった。 一方建武の新政に不満を持った奥羽の武士たちは、「足利様こそ武門の棟梁」と足利尊氏が九州に逃げていたにもかかわらず北朝方の斯波家長の門を叩く者が増えていた。その上この南奥南朝軍が京都から帰国の途に出発するのを待っていたかのように、足利尊氏は京都への進軍を開始したのである。そして今度は逆に、この南奥南朝軍の北上を追うような形で攻め上ってきた。その総軍勢ざっと十万余。それらの軍勢を引き連れた足利尊氏は、湊川に楠木正成を打ち破った。南朝方の劣勢を知っていた楠木正成は兵力を温存するためこの地で時間を稼ぎ、新田義貞を京都に逃がすために玉砕して果てたのである。 だが楠木正成がこうまでしなければならなくなったのには、訳があった。数では北朝軍の方が優勢だ、しかも勢いがある。そこで正成は敵の人数の多さを逆手にとった。「後醍醐天皇を比叡山に遷して足利尊氏を京都におびき入れ、敵が全員町中に入ったところで周囲を取り囲んで兵糧を断つ。京都は消費都市であって食糧の生産地ではない。こんなところに十数万もの軍勢が入れば、なまじ人数が多いだけに飢えるのも早い。飢えて動けなくなった軍勢などもはや戦力ではない。そして弱体化したところを攻撃する」という作戦であったが、坊門宰相清忠が、「今再び主上に比叡山行幸を仰ぐのか! 汝は戦わずして逃げる気か!」と語気鋭く言いたてたのである。戦略を知らぬ公家たちがそれに同調するのを見て、楠木正成は自分の命を的にした作戦に変えざるを得なくなったのである。 その作戦とは、後醍醐天皇を守るために新田義貞軍を温存し、京都に退去させることであった。そのための盾となり、押さえとなるために命を捨てるという戦略であった。結局、橋本正員も、ここ湊川の戦いで楠木正成と死を共にすることになってしまった。 楠木正成や橋本正員の命を盾にして湊川から撤退した新田義貞は、比叡山麓に防衛陣地を構築して後醍醐天皇を坂本に受け入れた。なんのことはない、正成の戦略通りとなってしまったのである。 破竹の勢いに乗った足利尊氏は、京都を占領して光厳上皇を迎え入れると坂本を攻撃した。しかしこの間にも、各地で激しい攻防戦や京都での市街戦が数次に渡って繰り返されていた。 この間に湊川で戦死した橋本正員の子の正家と孫の正茂は、楠木正秀と共に兵を揚げたがまたも破れた。 橋本一族は田村輝定を頼り、その本拠地・田村庄守山に逃れた。 まもなく後醍醐天皇と花園上皇の休戦協定が成立した。これは後醍醐天皇の隠居と北朝方光厳天皇の即位を内容とする南北両朝の和睦を提唱したもので、その条件は、 1:供奉の公家、降参の輩に至るまでその罪を問わず、本官本領を復す。 2:天下の成敗は、公家に一任す。 3:武士の進止は足利尊氏に一任す。 4:新田義貞を追放する。というものであった。 後醍醐天皇は、独断即決でこれを受諾してしまった。 しかしこの内容を知った南朝方各武将は、「後醍醐天皇に忠誠を誓って戦ってきた新田氏を追放するとは何事。自分だけ安全なら良いと言うのか」「一体、今までの戦いは何のためだったのか」「もはや恩賞はあてにならぬ」などの不満が爆発し、武士たちは一斉に比叡山を下りてしまった。山を下りるとは、すなわち後醍醐天皇を奉じた南朝軍の解体を意味した。 後醍醐天皇は、足利尊氏との講和がなると入京した。そして三種の神器を光厳天皇に譲ると、自からは太上天皇となった。 しかし事態がこうなっても、後醍醐天皇を奉じる武将は少なくなかった。特に伊勢では、北畠親房が拠点としていた田丸城に南朝方の兵を集めると、太上天皇となって花山院亭に幽閉されていた後醍醐天皇の脱出を成功させた。 逃亡した後醍醐天皇は、再び北畠顕家に上洛の勅を下した。「再上洛して北朝方を追い払え」の意である。 後醍醐天皇はこの勅を出すと、吉野山・金輪王寺に入った。 後醍醐天皇が吉野に朝廷を開いたのには理由があった。後醍醐天皇は討幕運動の当初から、京都の醍醐寺を味方につけていた。醍醐寺は多くの僧兵を抱え、強力な軍事勢力となっていたのである。吉野はこの醍醐寺の本山であった。この深い山と、つちかっていた人脈と、多くの僧兵が後醍醐天皇の安全を守ってくれることになるのである。吉野は山岳地帯で守りが固く、南朝方が多いという理由もあったが、半島であったため海路の便も良かった。東の大湊からは奥羽へ、西の堺からは九州へ、そして南は熊野水軍に守られていたのである。その上、吉野は山伏の集まる修験道の一大拠点であったため、尾根道伝いの連絡網が発達していた。つまり後醍醐天皇は吉野に押し込められたのではなく、北朝方の京都の外側を南朝方の奥羽や九州で囲んでいたことになる。 北畠顕家は後醍醐天皇より上洛の命令を受けながらも、奥羽での北朝方の勢力の増大に手こずっていた。この危機の中で、顕家は平野にある城である多賀城では守り切れないと考え、義良親王を奉じると霊山(福島県伊達郡霊山町)に移った。山頂には天台宗の霊山寺があった。貞観元(八五九)年、慈覚大師の開山といわれる。南朝を奉じる四十余の僧坊があり、一千を超える僧兵がいた。すでに城塞の形態を成していたのである。

2007.09.09

コメント(0)

-

南北朝分立 1

(多賀城跡) 南 北 朝 分 立 鎌倉にとどまり動けなくなっていた足利尊氏は、ついに反後醍醐天皇の姿勢を明らかにした。後醍醐天皇も今度は明確に敵になった尊氏の動きを傍観する訳にもいかず、新田義貞を鎌倉に下し北畠顕家を鎌倉に出撃させて尊氏を狭撃しようとした。新田義貞は尊氏側の高師泰を三河矢作に、さらに尊氏の弟の足利直義を箱根に破ったものの、箱根・竹の下の合戦で逆に足利尊氏に大敗してしまった。 今度は京都に敗走する新田義貞を、足利尊氏が追った。後醍醐天皇は京都に迫る足利尊氏に慌てて征夷大将軍を許したが、時、既に遅かった。すでに足利尊氏は奥羽に大きな政治的一石を投じていたのである。それは自派の斯波家長を陸奥守兼奥州大将軍に任じたことである。彼に奥羽両国の政務全般をまかせたということである。つまりこれで、奥羽という一つの地に、後醍醐天皇=?北畠と足利尊氏=?斯波という二つの命令系統が並立することになってしまったことになる。足利尊氏が北畠顕家を認めず斯波家長を押し出したために、奥羽も頭が二つになってしまったのである。 輝定の下に、[信夫庄の佐藤氏や相馬氏に、反北畠の疑いあり]との知らせがもたらされた。「北畠顕家様を前国司、斯波家長を現国司とは、うまい表現を考えたものよ」 輝定は苦笑いをしながらそう言った。久盛も、「全く・・・」と同意の笑いを浮かべたが、すぐに真面目な顔になると、「すでに足利尊氏は各地で所領を安堵し、味方に取り込んでいる由にございまする」と報告した。事態は、大きく揺れていた。 ——我が家においては、北畠顕家様に信夫・安達の地を安堵されておる。いずれ天子様を無視しては足利も成り立つまい。 輝定は報告を聞きながらそう計算していた。 しかし斯波家長は信夫庄を領していた田村輝定を無視し、その地を信夫の佐藤氏に与えてしまったのである。このことは、信夫庄という同一の土地を田村氏と佐藤氏が領有することになったから、当然互いに反撥することになる。その上さらに岩瀬庄の二階堂氏は後醍醐天皇側を離れ、足利側に参加して行った。輝定は、石川、高野、岩瀬、安積、信夫の足利側と抗争をはじめざるを得ないこととなった。周囲を囲むほとんどが敵方となってしまったのである。 ──望むところぞ。 輝定はそう思った。明確に敵ならば切って取るだけの話よ。そうも思ったがすぐに戦いを仕掛けることができなかった。何故なら、足利尊氏打倒を画策した後醍醐天皇の上洛の要請により、北畠顕家が多賀城から西上の途についたからである。今、輝定の目は地元を離れ、京畿を睨んでいた。顕家上洛の途次、輝定が参陣した。北畠軍は箱根・竹の下に敗れて京都に敗走する新田義貞を追って攻め上る足利尊氏を、背後から追撃する体勢となっていた。ところがその顕家や輝定の後を、足利派陸奥守の斯波家長軍が追っていた。 一方顕家や輝定が進軍する前面の常陸には、後醍醐天皇から常陸守護を認められた小田一族が守っていた。、尊氏はその常陸を、佐竹貞義に与えていたのである。そのためにここでも二人の領主が出現してしまったことになる。北畠軍はこの眼前の敵、佐竹貞義を破らないことには鎌倉に進撃出来ないことになってしまった。ここのところは錯綜して、まるで市松模様のようになってしまっていた。 腹背に敵を受けた北畠軍は、田村軍を背面からの斯波家長軍に当たらせると自らは南下し、「みかの原」で佐竹軍と遭遇した。最初戦いは佐竹軍に有利であったが、常陸の豪族・那珂通辰の翻意により佐竹軍の大敗となった。北畠顕家は那珂通辰をも従えると、そのままひた押しに東海道を押し上って行った。 その間にも京畿では、天王山麓で新田義貞と足利尊氏の両軍が激突した。しかしまたも新田義貞軍が破れた。戦いの状況がこのように後醍醐天皇側不利となると、諸国の武士が足利尊氏側につきはじめた。一種の雪崩現象が発生したのである。[赤松則村様、足利側にご変心] あの隠岐島から後醍醐天皇が脱出した際、最初に京都に攻め入り、後醍醐天皇入京の道筋をつけた則村が叛したのである。 この報告にあわてた後醍醐天皇は、「今度の合戦で手柄をたてたものには、即時恩賞を行う」と布告したが、たちまち落首があらわれた。[かくばかり、たらさせ給ふ綸言の、汗のごとくに、などなかるらん]というものである。この意味は、[またもや人を騙すそのお言葉。どうしてあなたのお言葉は、汗のように消えてしまうのでしょう]ということである。後醍醐天皇への信頼性は、地に落ちてしまった。京都を攻撃する足利軍に、後醍醐天皇は慌てふためく公家らとともに、新田義貞の兵の援護の得て神器を奉じ、比叡山南麓の山中を越えて近江に逃げ坂本に入った。 ついに足利尊氏は、京都を制圧した。 ところがこの足利尊氏を北方から攻撃する北畠軍の進撃は、めざましかった。破竹の勢いである。すっかり喜んだ後醍醐天皇は早馬を送ると、北畠顕家に綸旨を与えた。[もっと恩賞を出すから早く退治してくれ]そんな意味のものである。 北畠軍は園城寺の足利軍を破り、坂本の行在所に参上すると後醍醐天皇に拝謁した。この大軍を見て、天皇をはじめ新田義貞軍の喜びは大きかった。これまで[未開人種の東夷が・・・]と軽蔑の目でしか見られなかった奥羽の武士にとって、全く思いがけない本舞台であった。 ——手伝い戦争にしか駆り出されなかったのに、京の都に攻め込む役割があったとは・・・。 このことは輝定にとっても思いがけないことであった。そして今、輝定らは後醍醐天皇に直接呼びかけられたのである。 ——奥羽の地を自分たちのものにする千載一遇の好機である。 輝定ばかりでなく全奥羽がそう感じた。 そしてこの坂本での歓待にわずかな休息を取ると、北畠軍は意気高らかに西近江路を南下して京都を攻撃した。北畠顕家・楠木正成・名和長年・橋本正員・新田義貞・脇屋義助の後醍醐天皇側の連合軍は、二万余騎をもって京都市中に入り、東大路に火を放った。足利尊氏はこの戦況に驚き、自ら兵を率いて応戦したが敗走、再び丹波の篠村に逃亡した。後醍醐天皇は京都を奪還した。この時の都の市街戦のすざましく、この日の連合軍の総勢十三万三千騎。五手に分かれて攻めたてたのである。 後醍醐天皇が京都に戻り新田義貞の勢力が強まると、今度は諸国の武士は争って後醍醐天皇側に鞍替えをした。まるで「強きを助け弱きをくじく」という状況であった。 こんどはこんな落首があらわれた。[二筋の、中の白みを塗り隠し、新田々々(にたにた)しげな、笠じるしかな]というものである。これは今まで足利の紋である二ツ引両の笠印をつけていた者が、慌てて二ツの線の間を塗り潰して新田の紋である中黒にし、降伏したということを茶化したものである。 京都に戻った後醍醐天皇は、足利尊氏駆逐の戦功人事を発表した。結城宗広には[凌遠路参洛]して軍忠に励んだという勅とともに[公家の宝]と賞され、鬼丸の太刀を賜った。また輝定にも[田村庄司ノ一族同抽忠節云々]と御醍醐天皇の御感を伝えている。 ——勝った! これで田村周辺の足利派を押さえ込める! 輝定の内心は雀躍としていた。 一方再び丹波の篠村に逃れた足利尊氏であったが、そこでも楠木正成・新田義貞らに破られて九州に逃げのびた。その時従った家来は、わずかに五百人であった。 ——戦いは、終わった。 足利方の敗戦に全ての人がそう思った。 この敗戦について、足利尊氏は一時は自殺を考えるほどの衝撃を受けた。しかしこの戦いが戦略・戦術のまずさから負けたのではなく、もつぱら朝敵とみなされたために負けたのだと思い当たった。そのために尊氏は、かって鎌倉幕府が後醍醐天皇を島流しにした際に傀儡として立てた光厳上皇に目をつけた。そして今後は光厳上皇から院宣を頂き、光厳上皇と後醍醐天皇との争いという形にすべきであるという方針を立てたのである。後醍醐天皇が許さないなら光厳上皇に新幕府開設を認めさせればよい。そう考えたのである。 この時点から、南朝(後醍醐天皇)と北朝(光厳上皇)が並立した、ということになろう。このため、ここから北畠軍は南奥南朝軍として書き進める。

2007.09.07

コメント(0)

-

前哨戦 4

奥羽での実権を握った北畠顕家は、結城宗広や田村輝定など役職に当てた有力者への領地の安堵を実施した。このことは従来鎌倉幕府に対して関東惣領を通じて間接的に可能であった自己の立場の表現が、いまや後醍醐天皇の出先機関である多賀国府に直接表現出来るようになったということである。しかし仙道八郡『白河・高野・岩瀬・安積・石川・田村・依上・小野保』の検断は、結城宗広に与えられた。輝定は多賀国府での役職にもつき、従前の領地も安堵されたが、地元ではまたも結城宗広に従属することとなってしまった。 ――今度こそはと思うたに、またも結城の下か。 輝定は大きな衝撃を受けていた。なぜなら輝定は、結城氏の輩下であることを再確認されたということになってしまったからである。 ――領地は得たが地位は得られなかった。 ――懸命に戦ったのに認められなかった。という思いが、彼の胸に深く沈潜することになった。 このような世上の動きを見て、北条時行は信濃に兵を挙げると鎌倉に攻め入った。鎌倉幕府の再興を狙ったのである。これが討伐のため足利尊氏が鎌倉出兵を命じられた。中先代の乱である。 足利尊氏は出発に先だって、後醍醐天皇に征夷大将軍への被官と関東八ケ国の管領権を要求した。しかし関東の管領権は認められたが、征夷大将軍の任命は北条時行を平定してからということになった。 そこで足利尊氏は大軍を率いて鎌倉を奪還した。北条時行を討ち果たした足利尊氏は、「後醍醐天皇との約束であるからもう征夷大将軍を名乗っても構うこともあるまい」と勅許もないうちに征夷大将軍を名乗り、北条時行の追討に戦功のあった武士たちに恩賞として得ていた八ケ国の一部地域を割り当ててしまったのである。ただその中に新田一族が所領していた領地もあったが、それを無視して武士たちに与えてしまったので足利・新田の紛争の大きな原因の一つとなった。これはもちろん他人の領地を勝手にくれてしまったのであるから、足利尊氏が悪かった。 ところがこの頃、足利直義が鎌倉・薬師堂の土牢に幽閉されていた大塔宮護良親王を暗殺してしまった。そのため、わが子を殺された後醍醐天皇は尊氏を強く憎んだ。それを知って恐れた尊氏は、後醍醐天皇からの帰京命令が出たにも拘らず鎌倉から帰ることが出来なくなってしまった。ついに尊氏は後醍醐天皇によって反逆者と断定され、新田義貞に追われることとなってしまったのである。 全国の武士たちは、鎌倉幕府の滅亡後に新たな幕府の成立を望んでいた。なぜならもともと幕府という組織そのものが、武士階級の利益の擁護者であったからである。戦いに参加した武士たちへの論功行賞が公家へのそれとの比較での不公平感から、新幕府の設立を尊氏に期待したのである。 しかし輝定は考えていた。 ││もし足利尊氏が幕府を開設すればまた元の間接的な関東総領制に戻るのではないか。それなら多賀国府を中心とした今の制度を堅持し、直接拘わった方が有利であろう。

2007.09.06

コメント(0)

-

前哨戦 3

田村輝定や石川時光が、佐々河での勝ち戦さの土産を持って京都に到着した。もちろん彼らも自己の戦功を奏上した。 輝定は、新たに信夫・安達の地を得た。 ——万々才じゃ。今度こそ間違いなく後醍醐天皇の世じゃ。 この思いが、輝定をさらに後醍醐天皇の側に押しやっていた。「重教様一統の断絶についての責任は感じるが最大の努力は致した。あとは坂上田村麻呂公以来の重教様一統を継ぐ我が田村家の存続こそが大事業。心致さねば」 そう周囲にも言って覚悟をしていた輝定の元に、後醍醐天皇からの綸旨が届けられた。ところがその内容たるや、遠路京都に来て自己の戦功を奏上して貰った筈の領地を、「返上せよ」と命じて来たのである。つまり召返綸旨で、あっさりと取り上げられてしまったのである。 ││一体、これは何としたことか!。 大体当時の将兵は自弁で戦いに参加していた。それであるから將たる者、兵士たちへの手厚い報償分も獲得しなければならなかった。この戦功の奏上によっては、自分の所領と部下への分け前に大きく影響するのであるからこの奏上競争は大変なことであった。その大変な中で、獲得した筈の信夫・安達の地である。 ││最初の上洛は鎌倉幕府の依頼であった。その時も恩賞がなかった。だからこそ今度は後醍醐天皇側として戦ったではないか。しかも今度は自分の手ではないとは言え、宗家たる田村重教一族を滅ぼしてしまった。これだけの犠牲を払いながら折角得た領地にも拘わらず召返綸旨とは・・・。 輝定は憤激も顕にして、召返綸旨の撤回を要求した。 この時に足利尊氏が一番望んでいた新幕府開設に関わる征夷大将軍の位は、大塔宮護良親王に与えられてしまった。しかしその大塔宮護良親王も今回の論功行賞に不満を爆発させると、父である後醍醐天皇の呼び返し命令を無視し、武装解除をせず軍とともに志貴山に籠ってしまった。その上新田義貞も、鎌倉に戻ると形勢を眺めるという日和見的態度に出てしまったのである。この微妙な情勢の変化は、後醍醐天皇の不手際を表していた。 このような全国の武士たちの不満を確認した足利尊氏は、勝手に奉行所を設置すると武士たちの着到状に所領安堵の確認をした。 しかしここでの重要な三人の政権構想は、それぞれに異なっていた。つまり 1:後醍醐天皇は、天皇による独裁的親政を目的としていた。 2:征夷大将軍・大塔宮護良親王は、公家が天皇の下で武家を統轄しようとした。 3:足利尊氏は自分が征夷大将軍となり、武家による新幕府を開設しようとしていた。ということである。 この考えに基づく尊氏の所領安堵の敏速な行動は、日和見的であった奥羽のこれまでの態度を足利一色に塗り替えるという形勢に変わって行った。このことが、出遅れた後醍醐天皇を不安がらせていた。[奥羽にくさびを打ち込まなければならない] あわてた後醍醐天皇は、奥羽に対して『召返綸旨』の『召返綸旨』を発した。つまり修正の再修正である。この召返綸旨によって、輝定はようやく信夫・安達の地の獲得を再確認した。 ││天子様たるもの、何をやっているか? これが輝定の本音であった。 七草木超円もまた、[田村参川前司入道宗猷女子藤原氏女当知行地事、被聞食了]との勅を得て七草木の地を安堵された。 後醍醐天皇は足利尊氏に従三位を、北畠顕家には正三位を贈った。「日本のなかばに及びなんずるようにいひければ(およそ日本の半分)・・・」といわれた奥羽五十四郡は、このようにして後醍醐天皇の支配下に組み込まれることになったのである。輝定も一時は不満は持ったものの領地は確保できたという安心感から、後醍醐天皇支持を堅持することとした。 建武の新政府は、後醍醐天皇の優位性を具体的に示すため大内裏の造営を計画した。それに合わせるかのように、各地の将士たちよりも多くの恩賞を貰った公家たちも、大邸宅をこぞって新築していた。「上の好む所、下これに従う」そう言って京都の庶民たちも、はやし立てていた。とはいってもこれらの多くの大工事の発注で商工業は未曾有の繁栄を見せ、京都は賑わっていた。 輝定はそれらの賑わいを見ながら、さすがに京都は天子様の都と感激していた。しかしそのための増税に苦しんだ全国の農民の反対運動は、[州都今だ静謐せず。民庶なお疲労す]と大内裏の造営計画を中止に追い込んだ。従って庶民の中にも建武の新政を呪う声が出て、[近頃都に流行るもの 夜討 強盗 偽綸旨 召人 早馬 虎騒動 生首 還俗 自由出家にわか大名 迷い者 本領離るる訴訟人 文書入れたる細葛・・・]などという庶民の不満をよく表した落首が二条河原にかかげられたりした。 後醍醐天皇は結城宗広に綸旨を下だすと、北畠顕家が陸奥に下向するについての協力援助を命じた。それにより顕家はわずか六才の皇子・義良親王(のちの後村上天皇)を奉じて、父の北畠親房と共に任地・多賀国府に赴いた。この三人には目にも鮮やかな色とりどりの 指貫姿に市女笠の女官なども従って、百人を超す大行列であった。 田村輝定と七草木超円は、結城宗広や南部師行らとともにこの一行に加わった。京都・鎌倉で戦ってきた田村軍は、今度は義良親王護衛という晴れがましい大役を仰せつかったのである。白河からは石川・田村・伊達の地を通って自己の領地の宣伝をしてもよかったのであるが、「軍の通過に際して道も良く・・・」と主張すると義良親王を供奉しながら安積庄を意気揚々と行軍して行った。反後醍醐派である伊東氏に対して、大いなる軍事的牽制をしたのである。 北畠顕家を多賀国府に送り届け、輝定がようやく守山の地に帰還したのはその年も暮れのことであった。

2007.09.06

コメント(0)

-

前哨戦 2

京都に迫っていた足利高氏と北条高家の軍は、山崎・久我畷で後醍醐天皇側の軍と対峠した。しかしすでに後醍醐天皇の綸旨を受けて寝返っていた足利高氏は、先陣として何も知らぬ北条高家を送り出して後方支援の約束を守らず、彼の討死を傍観し確認すると崩れたつ北条軍を無視して丹波の篠村に兵を引いた。 この時の足利高氏の行動に不審を抱いた者がいた。中吉十郎と奴可四郎がそれである。彼らは大井山から馬を返すと六波羅に戻り、このことを報告したのである。彼らの報告を受けた幕府の六波羅軍は、戦う前にすでに恐慌状態となってしまった。 一方、北条高家の軍を見捨てて鎌倉幕府に叛した足利高氏は、後醍醐天皇への旗幟を鮮明にすると白河の結城宗広をはじめ全国の武士たちに、[伯耆国より勅命を蒙り候の間、参じ候。一族を相催し合力有るべく候。恐々謹言]との催促状を送った。足利高氏の下へは不満を持っていた武士たちが続々と集まってきた。期せずして七草木超円は、足利高氏の下への着到第一陣となったのである。 後醍醐天皇側となった結城親光・千種忠顕・赤松則村・七草木超円らは、幕府の兵を八幡・山崎に破った。次いで足利高氏は、六波羅を標的として攻め立てた。[足利様まで寝返った!] という知らせに、六波羅は絶望状態に陥った。 重教もまた輝定からの密書を受け取り、京都脱出の要請を知って混乱していた。 ——なつかしい超円が京都に迫って来ている。輝定の言うように幕府を離れて田村に戻るのも一法、とは思うものの自分は幕府に役職を持つ人間。今ここから逃げ出すべきか? それとも鎌倉幕府の要職に徹するべきか? その壮絶な選択に、重教は苦慮していた。しかしそれを決定するための時間が、余りにも切迫していた。 この急速な情勢の変化に驚いた光厳天皇や皇后そして公家も、幕府軍の駐屯地である六波羅に逃げてきた。幕府も慌てて六波羅の堀を深くしたりして防備を固めたが、平地の小城砦では守りきれないと思われた。ついに幕府軍は光厳天皇を擁すると京都を脱出した。重教もまたものを考える時間的余裕もなく、京都にあった一族を引き連れるとこの脱出に従った。 北条仲時の指揮で京都を逃れ出た時二千余騎だった幕府の六波羅軍も、近江の番場峠まで逃げて来た時は五百騎足らずに減っていた。後陣を固めていた筈の多くの将兵が、つぎつぎと後醍醐天皇側に寝返り消えていったからである。このため逃走の途中手薄になった六波羅軍は光厳天皇さえ守りきれず、光厳天皇自身が肱に流れ矢をうけて負傷するという事態にまで追い込まれてしまっていた。その上先行していた物見からは、「おびただしき敵の軍勢が待ちかまえておりまする」との報告があったのである。 仲時は最後まで残っていた五百足らずの兵と公家を見ると、もはやこれまでと覚悟した。彼はこの軍勢に向かうと、今までの忠節に感涙を流した。そして、「敵は我が首に多大の恩賞をかけていよう。この首を取って足利に渡し、忠義のあかしとするように」と言うと鎧を脱ぎ刀を鍔口まで腹に突き刺した。するとそれを見た郎党の糟谷宗秋は、「しばらくお待ち下され! 黄泉時の山路のお供をつかまつる!」と叫ぶと仲時の腹に突き刺さっていたままの刀を抜いて我が腹を切り、仲時の膝に抱きついて壮絶にこと切れてしまったのである。ここに至っては残された者も逃げるもならず、番場峠の蓮華寺・一向堂前においてそれぞれの生年と姓名を記すと、一族郎党四三二名全員が自害して果ててしまったのである。壮烈な玉砕であった。 田村中務少甫重教の消息はここで切れる。その上京都より重教に同行していた同族の田村中務入道、田村彦五郎、田村兵衛次郎の三名も、これら一党とともに自害した。これにより鎌倉幕府創草期より幕府の文官として活躍した田村刑部大輔入道仲能の一統は、鎌倉幕府の滅亡に殉じて断絶していったことになる。 光厳天皇はじめ天皇家の一族は、この大量の自害の血の海に立ちすくむばかりであった。 まもなく後醍醐天皇側は、光厳天皇および後伏見・花園両上皇らを捕らえると京都へ引き戻した。今度は、立場が逆になったのである。 この頃新田義貞も反幕の兵を挙げ、鎌倉に総攻撃をかけた。事態は急転回をする。北条氏は京都と鎌倉に破れた。後醍醐天皇は隠岐島脱出から、たかだか三ケ月で京都を奪還してしまったのである。 奇しくもこの日、守山で留守を守っていた輝定は石河光隆ら近辺の武士とともに幕府側の安積庄佐々河(笹川)城を攻撃した。輝定は七草木軍を上京させて様子を見る筈であったが、この地の状勢の変化がそれを許さなかったのである。この戦いで田村輝定の浅比軍は、御代田城から阿武隈川の対岸にある佐々河城に直接渡河攻撃の態勢をみせて主力を釘付けすると、北に迂回して横川館から下流を渡り、早水館、荒井館、成山館を破って北方から圧倒した。また一方石河光隆は、南の江持館から阿武隈川上流を渡河して柏木館、坊館、北沢館を抜き南から挟撃を加えた。戦いは峻烈を極めたが、佐々河城を陥とした。 この時田村の軍は、浅比久盛が佐々河に、七草木超円が京都に出陣し、その各々がほとんど同時期に戦っていたことになる。そして京都の足利高氏と鎌倉の新田義貞も、あたかも連絡をとりあったかのような戦い振りをみせたのであった。しかしこの勝ち戦は、偶然の一致としか言いようがない。「殿。御目出度うござる。京都も佐々河も勝ち戦でござった」という家臣の祝儀の言葉に、輝定も相好を崩していた。「うむ、それに新田様が鎌倉を陥としたそうじゃ。これで全ての戦いが後醍醐天皇側の勝ち戦さということじゃ。目出たいのう」 この佐々河城を陥としたことにより、その属城であった宇津峰城の城主・塩田陸奥禅門国時は、戦わずして逃走した。輝定は宇津峰城をはじめ多くの領地を手にいれた。 ││後醍醐天皇側についた効果が早速に表われた、わしの考えに間違いはなかった。そう思う輝定の顔は、自然とほころんだ。しかしこの佐々河の戦いが勝ち戦さではあったが、守山城が心配になってきた。「佐々河城は阿武隈川と笹川という天然要害に囲まれていたにも拘らず、意外に脆かったのう」 輝定は、そう久盛に言った。「さようでございまする。それに引き替えこれという要害もなく平野にある我が守山城は、あまりにも無防備であるかのように思えまする」「うーむ。やはりそう思うか? 佐々河城の例もあること。守山城の防備体勢を固めねばなるまいて」 そう話し合うと二人は狩猟にことよせて、あちこちを見て歩いた。赤阪城での楠木正成の戦い方が頭にこびりついていた輝定は、その様子を時折久盛に話していた。「峻険な山で水が出、周辺に部落があれば食料の確保が出来まする。そうすれば長期の篭城戦にも耐えられ、奇襲作戦の実施も可能でありましょう」という久盛の進言を受けると、手にいれたばかりの宇津峰山に白羽の矢を立てた。 最高峰からでは無理であったが、それより少し下がった数カ所から清水が湧き出ていたし、躇立した独立峰がその要害ぶりを際立たせていたのである。輝定は久盛の「宇津峰山に防御、籠城戦に備えた城を、その麓に居住用の館を建設することとなされては・・・」という提言を受けると、久盛に「築城」の命令を下だした。もともと守山城は、居住性と領民との関連を優先させた平城であった。それは生かしたい、と思っていた。「今は何よりも、戦闘と防衛体制の強化をしなければならぬ。そちの申すように宇津峰山なれば戦闘力は高まろう。あの中腹なれば居住にも適しておる。その上この守山城にも近く、領民との接触にも良いしのう」 輝定は久盛に、そう説明することを忘れなかった。 ││これからの戦いは今までとは違う、最悪の場合、守山城は捨てても宇津峰城に頼るようになろう。 しかしその言葉は口には出さず、心の中に仕舞い込んだ。 六月二日に七草木超円が、三日に結城宗広が、そしてそれらの警護の下に後醍醐天皇が京都に入った。後醍醐天皇はこれらの軍事力を背景にして、「朕の新儀は未来の先例たるべし」と豪語していた。この後醍醐天皇の初仕事は、全国の武士たちに恩賞を与えることであった。彼らは私利私欲を捨てて天皇に忠誠を尽くしたのではなく、恩賞を得るために戦ったからである。 ほどなく上位クラスの論功行賞が行われた。足利高氏には後醍醐天皇の御名・『尊治』の一字『尊』と武蔵・下総・常陸の三ケ国、弟の直義にも二ケ国が与えられた。そのほか楠木正成には三ケ国が、新田義貞にも三ケ国が、名和長年には二ケ国が与えられた。ここから足利高氏は足利尊氏となったのである。 その上で後醍醐天皇はそれ以外の各将たちの所領安堵を行い、公家たちにも多くの恩賞を与えた。しかしその他の武将たちには旧領を安堵するにとどまったのである。そのために彼らと比較して過大とも言えるこれら上位の将や公家たちに対する恩賞は、「もとはと言えば足利も新田も我々と同じ鎌倉幕府の御家人ではないか」と多くの将士の不満をかっていた。その不満を修正しようとした後醍醐天皇は、かえって各地で重複や失敗を頻発させてしまった。今度はそれを修正しようとして召返綸旨を発行したため、混乱がさらに増幅した。その上その配分も、後醍醐天皇はその妃・阿野廉子の言うがままに決めたことが知られ、不満をさらに大きくしていた。

2007.09.05

コメント(0)

-

前哨戦 1

前 哨 戦 その後も京都にいた田村重教から熊野神社の修験者を通じて、中央の情勢がもたらされていた。 元弘三(一三三五)年一月には播磨と筑後、二月には伊予が、そして上野の新田義貞が後醍醐天皇側として兵を挙げた。幕府側の勢力の衰退に反比例して、後醍醐天皇側は急速にその勢力を回復していたことになる。 しかしこの間にも、楠木正成は幕府軍を一手に引き受けて戦っていた。彼の守る千剣破城は東・西・南の三面を渓谷に囲まれ、東北のみが金剛山の主峰に通ずる要害であった。だが周囲は一里にも満たない城塞であり、守備兵も千人弱にすぎなかった。楠木正成はこの一千の城兵で、九十日の間よくこれを守った。この二月から五月までの三ケ月間は、[千剣破城未だ陥ちず]という合言葉となって後醍醐天皇再起への期待となっていた。つまり楠木正成の存在自体が、各地の武将をして後醍醐天皇側への傾斜を急がせていたのである。 これらの状況を踏まえた後醍醐天皇は、流されていた隠岐島を抜け出すことに成功した。そして伯耆国に上陸すると船上山・大山寺に挙兵したのである。この船上山での挙兵は、出雲・伯耆・因幡、さらに四国、九州をも後醍醐天皇側としてしまったのである。[後醍醐天皇が警備の厳しい島から逃げ出した] その情報が千剣破城を攻撃していた幕府軍にも及んだ。それから悪い噂が幕府軍全体に、深く潜行していった。いわく、[隠岐島を脱出した後醍醐天皇が、西国全部を味方にしてしまった][西国から倒幕軍が出発したそうだ][東国からも攻めてくるそうだ]そしてその噂は、[幕府も危ない]という結論となって流れていった。それらの悪い噂を聞いた幕府軍は恐慌状態になり、戦場から離脱する兵が相次いだ。このため守勢にあった楠木正成は、辛くも勝利を得た。 それらの知らせを聞いた輝定は、人知れず唸っていた。 ——これからは後醍醐天皇の世になるのであろうか? そう思うと今まで幕府側として戦ったことが、無意味にも思えた。「うーむ」 思わず腕を組んで、輝定は考え込んだ。 ——どちらに味方するかが将来の田村家に影響する・・・。どちらにつくか・・・? 輝定は、先行きの読みに苦しんでいた。 この動揺は、京都の田村重教も同じであった。否、京都に居たからこそ、より以上に深刻であった。 ——前回は輝定と田村軍を呼び寄せ、幕府側として戦った。しかし今度は後醍醐天皇側が優勢だ。もしこのまま後醍醐天皇側が勝ったら、幕府側としての自分はどうなるのであろうか。 重教は大きな不安に巻き込まれていた。再び田村軍を上京させることも考えられないことでもなかったが、前回の戦いでの恩賞を取り損ね、輝定に与えることが出来なかったという後めたさがあった。またここで輝定に、「幕府のために兵を挙げよ」と命じても果してついて来てくれるであろうか。もしついて来たとしても幕府軍は負けるのではないか。 ——勝てば良いが負けたらどうする・・・。 重教は己に自問していた。 ——うーむ。ともかく今後は、後醍醐天皇側が押し返すかも知れぬ。どちらに加担すべきか? 輝定にどう命令すべきか? もちろんこのことについて、輝定に相談することはさすがにはばかられた。それにこれは相談すべき事柄ではなく、命令すべきことであった。重教はいたずらに右顧左眄するばかりで、なかなかその答を見つけ得なかった。そして気がついてみれば、召使いたちも家の中の財宝などを盗んで逃げ去っていた。広い屋敷に取り残されていたのは、自分と妻だけであったのである。重教はこれから先の情勢に、まるで明るさが見えなくなってしまっていた。 一方後醍醐天皇側に転じた播磨の赤松則村は、高田城に布陣していた幕府軍との間で何度かの合戦を繰り返していた。しかしそれらの戦いで赤松軍の奇襲が成功すると、退却する幕府軍を追ってそのまま京都に攻め入った。 この後醍醐天皇の隠岐島脱出から赤松則村の京都進出までわずか半月位という急進撃にあわてた鎌倉幕府は、足利高氏に出陣を命じた。しかし源氏の嫡流を自認して時期を窺っていた足利高氏は、幕府の弱体化を好機と捕らえた。先ず後醍醐天皇の側について征夷大将軍の座に座り、鎌倉幕府に代わって足利新幕府の開設を目指したのである。そのため鎌倉幕府から出陣の矢の催促には「近日中に上洛仕ります」とだけ返事をすると、日夜、京都での対幕府戦のための準備を急いだ。幕府はそれを、対後醍醐天皇戦の準備と思い込んでいた。 後醍醐天皇は、白河の結城宗広にも北条高時追討の勅を発した。しかし宗広も慎重な態度を崩さなかった。 ——どちらが勝つか? 彼もまた、この情勢を読み切れていなかったのである。たしかに今のところ後醍醐天皇側は優勢ではある。しかし、最終的に勝つのか? 果たして勝ったとしてどれだけの恩賞が与えられるのか? その方針が決まらないうちに、宗広は後醍醐天皇から出陣催促の綸旨を受けたのである。 結城宗広は白河を本領としていたが、その多くは本宗・下総の結城家の所領であり、宗広の知行分は全体の三分の一程度の村々にすぎなかった。しかし白河は関東と奥羽の境であり、宗広がどう動くかで奥羽全土がどちらになるかを意味していた。後醍醐天皇側は何としても結城宗広を、つまりは奥羽全土を味方に引き入れたいと考えていた。それであるからその催促状は、丁寧な言葉で綴られていた。 結局、結城宗広は後醍醐天皇についた。結城氏の検断下にあった田村輝定は、その結城宗広を経由して[幕府討伐]の勅を得た。 輝定はそれでも迷っていた。最大の迷いは同じく幕府側であった安積の伊東氏や石川氏が、幕府側として動かぬのである。田村は当面の敵である西((安積)、南(石川)、北(安達)を囲まれていた。しかし石川の南にある白河の結城氏が後醍醐天皇支持に変われば、南の情勢は一変する。 そこで輝定は、 ││同じ鎌倉幕府の傘の下で内輪喧嘩をしているよりは、後醍醐天皇側となってそれらをむしり取るのも一法ではないか。そして心置きなく白河との間の石川へ攻め込んで領土拡大をすることも出来るのではないか。と考えた。 つまり後醍醐天皇側として立つことになる結城宗広が関東からの独立を考えたと同じく、田村輝定もまた後醍醐天皇につくことによって力を付け、白河からの独立の大きな夢を描いたのである。とはいえ輝定は、重教の立場も考えざるを得なかった。 ——重教様は幕府の役付け、幕府側から逃がれられまい。 そう思いながらも、重教を無視する訳にもいかなかった。 ——しかし先の戦いで幕府側として大きな犠牲を払ったにも拘わらず、重教様は何もしてくれなかったではないか。 という不満もあった。その不満と期待の間を、大きく行き来していた。そして考えた。 ——そうか、幕府自体に力がなくなったのか。それなら重教様を幕府から田村庄に引き取ればよい。重教様とてここは父祖の地じゃ。 そう考えると輝定の結論は早かった。各地の武将が思ったと同じように、輝定もまた少しも当てにならない鎌倉幕府より今度こそ自分にとって有利な新しい幕府が出来るかも知れないと、後醍醐天皇に期待したのである。 すでに畿内では、後醍醐天皇側が軍事的にも優勢になっていた。しかし輝定としては、後醍醐天皇の側につく意志は固めたもののもう少し情勢の推移を見極める必要があるという思いがあった。そのため輝定自らは出陣せず、部下を派遣することでお茶を濁そうとしたのである。そこで輝定は七草木超円を將とした一隊を編制し、後醍醐天皇の勅に応じて京都へ派遣することとした。七草木超円とは、田村参川前司入道宗猷の娘が田村庄七草木村(田村郡三春町)の地頭であったが、その代官に任ぜられていた者である。 ——七草木超円は、重教様とは義理の兄弟の臣。わしの代わりに京都に出してもおかしい者ではない。重教様とて文句はあるまい。 輝定はそう判断した。しかしそのことを、超円には話さなかった。むしろ輝定には、七草木軍の上洛の道筋に当たる鎌倉通過の方が難題であった。 ——こちらの本意を知られれば幕府軍と一戦を交えることは必定。これはまずい。 そう思うと出陣の準備をしていた超円を呼びだし、「鎌倉を迂回して京都へ向かえ」と指示した。 「いいか! 京都に入るまでは幕府側に絶対に悟られるな!」 輝定の命令で七草木軍が鎌倉に向かって行軍はじめている間に、足利高氏は北条高家の軍とともに鎌倉を発ち京都へ出立して行った。 その背後から鎌倉を迂回した七草木軍は、やがて東海道に入った。間もなく超円の元に、[幕府側の足利高氏軍が上京して行った]という情報が入った。 この時点で、足利高氏が幕府側であることを誰もが疑っていなかった。それであるから本意を隠して京都へ向かった足利高氏の軍を、これまた同じ目的を隠し持った七草木軍が、それを知らぬまま追う形となっていた。しかもこの上京の途中で、足利高氏は一緒に行動していた北条高家に内密にして使者を船上山に送り、後醍醐天皇から朝敵追討の綸旨を受け取っていたのである。 一方、守山に残っていた輝定は、京都に向かった七草木軍が幕府側の重教と敵対関係に入るのを恐れていた。輝定にしてみれば、何とか重教を京都から離脱させられぬか、と思っていたのである。それであるから輝定は、超円にくどい程「幕府側から離脱されるように説得せよ」と念を押していた。その上、「京都に入る前に必ず重教様に届けよ」と言って京都脱出の勧告文の密書を預けていたのである。

2007.09.05

コメント(0)

-

天皇の叛乱 4

翌朝、今までの楠木正成の戦法に懲りていた幕府軍は、慎重に物見を送ると両赤阪城の状況を確認した。「上赤阪城は一兵も無く、全員逃亡の模様」「下赤阪城内には戦死者のみにて、生存者なし」 それら物見の報告を得ると、田村軍は先遣隊の命令を受けて城に登った。しかし彼らがそこで目にしたものは、灰塵に帰した城内と、おびただしい数の焼死体が転がっている凄惨な光景であった。「敵将らしき遺体発見!」との声に、輝定が駆けつけると、それらの遺体の真ん中あたりに、楠木正成と思われる立派な鎧兜をつけた遺体が発見された。「結城様に、報告せい」そう言って後方に伝達しさらに検分していると、正成の遺品と思われる高価な品々が発見された。やがて幕府軍の陣中において、「楠木正成は自ら城に火を放ち、焚死したもの」との結論が下された。戦いは、ようやく終わった。 輝定の軍は、戦場から離れた。 ところが赤阪城で幕府軍の戦死者を多数運び上げ、味方の兵を脱出させて火をかけて焚死したとみせかけていた楠木正成は、今度は幕府軍の手に落ちていたこの赤阪城を五百騎からなる一隊に襲わせた。 この時も正成は奇計を用いた。まず赤坂城の幕府側の守將・湯浅宗藤が城内に食料を運ぶため雇った人夫を襲って、楠木方の橋本正員勢の半数が米俵の中に武器を忍ばせて偽の人夫になりすまし、武装した残りの半数の橋本勢に追われる形で赤坂城内に逃げ込ませたのである。それを知らぬ湯浅宗藤が敵の人数が少なく好機到来とばかりに主力を率いて城外に出撃したところを、城内の橋本勢が城を乗っ取ってしまったのである。城外に出ていた湯浅勢は周囲に隠れていた楠木軍に囲まれ、城という逃げ場を失って驚き慌てている内に討ち果たされてしまったのである。「またか! こんな戦い方が許されるのか!」 後方で戦況を聞いた輝定は、そう言って驚いた。「正成という奴、武士の風上にも置けぬ。悪党の最たるものぞ!」 ——これは、余程しっかり自分の位置を見極めておかぬと、大軍勢の動きに飲み込まれてしまって訳が分からなくなってしまう。宗季や浅比によく教えねばならぬな。 輝定は、そう思った。 先に内山永久寺で捕えられていた後醍醐天皇は、隠岐島へ流された。彼に従う者は一条行房と六条忠顕、世話する女房として阿野廉子らの三人だけであった。都の人々はこれを見て、「正当の天子を臣下が流し奉るとは、飛んでもないことだ。こんなことをしていると、幕府も今に駄目になるぞ」と噂しあった。 輝定は他の幕府軍の将兵と共に、楠木正成の戦い方に憤慨していた。大体当時の合戦には手法と手順があったにも拘らず、正成は、全くそれを無視したからである。 例えば衣川関の合戦で源義家が安倍貞任に勝利を収めた時、逃げる貞任を追って馬を走らせていた義家は貞任の背に和歌の下の句を詠じかけた。「衣のたてはほころびにけり」 これに対し貞任も、馬の上から振り返りつつ咄嗟に上の句を詠じ返した。「年を経し糸のみだれのくるしさに」 その反歌の見事さに感心した義家はその場で追撃を止めると貞任を逃した、というのが当時の戦い方であったからである。だからこの他にも、[互いに名乗りをあげて一騎打ちする][敵將の乗馬は射てはならない][一本一本の矢に自分の名を刻む]という戦い方であり、お互いの顔が見える戦いであった。[名を惜しみ、命を惜しまぬ]という気風が、まだ色濃く残されていたのである。 それから間もなく、京畿での勝ち戦を土産に田村軍が意気揚々と守山に凱旋してきた。これを一目見ようと、領内から多くの人が集まって来た。「うぉーっ」という海鳴りのような歓声とどよめきの中で、凱旋軍の行進は思うにまかせぬような有様であった。夕暮れ時になってようやく城内に入った凱旋軍は、全軍が揃うと田村庄総鎮守・大元帥明王に戦勝の報告をした。軍勢の持つきらきらと輝く槍の穂先が、この遠い遠征戦の終わりを告げていた。 輝定は守山城に戻ると我が子・宗季と久盛を呼び出し、留守中の報告を受けた。「大儀であった」 礼を言うと京都での戦いや様子を知らせた。「幕府についた方が良いようじゃのう」 それが輝定による今回の戦いの結論であった。それを聞く宗季の目が輝いていた。 この時の輝定は宗家の意志や周辺の各庄郡の動きと同様、立場は幕府側であった。あの京畿の戦いでの結論「幕府強し」の思いは、痛烈に脳裏に叩き込まれていた。 ところがその思いにも拘わらず、幕府は急速に力を失い始めていた。その結果幕府の家来たちが勝手なことをするようになり、奥州の武士に対しての締め付けが厳しくなってきた。多くの武将たちが幕府に不信感を持ちはじめた。 ——考えてみれば今回幕府側について戦ったのは、重教様とのつながりというだけであったし、それ以上に深い理由は特にない。それはともかく今回の戦勝での恩賞が全くない。これでは元寇の時と同じではないか! 輝定もまた、不満に思っていた。このような不信感の増幅が、輝定を反幕府へと押しやりはじめていた。 ところで戦国時代以前の武士団とは、単なる利益獲得のための集団であった。それであるから武士団は、自分の利益に資するとなれば敵にでも味方にでも、はたまた何度でも勝手に転んでもおかしくない時代であった。それは別に不思議なことでも、また悪いことでもなんでもなかったのである。 ところが『朱子学』を学んでいた後醍醐天皇は、別だった。朱子学では、「天はいつまでも天で絶対に落ちてこない。地面は地面で絶対上に上がらない。現在も将来も主人はあくまでも主人で家来はあくまでも家来である」と教えていた。であるから後醍醐天皇は、「今のように天皇の即位について幕府に口出しをさせることは、『一天万乗の君』たる自分がまるで鎌倉幕府に従う家来と同じようではないか? これはおかしい」と考えた。そこから出た結論は、「鎌倉幕府は単に武士の集団である。武士は天皇の家来である。家来は本来の家来の立場に戻って貰おう」ということであった。 つまり天皇と武士たちは全く別の基準でものを考え、行動をしていたのである。話の合う筈がなかった。

2007.09.04

コメント(1)

-

天皇の叛乱 3

この間にも情勢は動いていた。奥羽でも夷蝦の反乱などがあった。朝廷はこの反乱の鎮定のため、後深草天皇の子である久明親王を征夷大将軍に任命した。久明親王は直ちに鎌倉に赴くと、それを受けて幕府は鎌倉にいた幕府兵の他に宇都宮高貞一千余騎、小田高知三千余騎の大軍を北奥追討軍として派遣することとした。 津軽への帳路となった仙道。そして安積の伊東氏は「北奥追討軍が安積庄内を行軍すると申して参った、準備せいとの命令が来たので隣接している田村氏より人的・経済的協力をお願い致したく」との援助を要請してきた。しかし輝定は、「誠に申し訳ないが結城様よりのお指図もなく、それよりも全く余裕もなく・・・」と言って懇ろにこれを断った。このような時は心よく思わなかった白河の結城家であったが、輝定はうまく利用をした。 ──いずれわしが狙うておる安積庄。そこが経済的不利益を被るのは誠に結構。しばらく様子を見させて貰おう。 このことはむしろ輝定にとって、都合のいいことであった。 鎌倉を発した北奥追討軍は、田村庄との境である阿武隈川、その西の安積庄を北上して行った。輝定は阿武隈川の東岸に立つと、その西側の仙道を砂塵を上げて行軍する北奥追討軍の隊列を観察した。その規模の大きさもさることながら、伊東氏よりそれ以上の援助要請のなかったことに内心ほっとしていた。 しかしその後も出羽の蝦夷が反乱を起こしたりしたため、その都度幕府からの北奥追討軍が安積庄を帳って北上し、負傷兵や帰還兵が南下して行った。それら兵士たちの宿泊、食料や物資の補給や輸送など、安積庄の人的・経済的負担は大変なものであった。そのため伊東氏からの援助要請はたび重なっていたが、輝定はなんとか断り続けていた。 伊東氏の経済力は、間違いなく低下していった。 正中の変以来、天下不穏の状態が続いていた。 こうした中での後醍醐天皇の最初の挙兵は、失敗した。倒幕の気運が盛り上がっていたとは言え、後醍醐天皇に味方する兵がまだ少なかったのである。後醍醐天皇は、笠置山に逃れた。 天皇の逃亡の途中まで従っていた藤原師賢は、天皇の身代わりとなって礼服をつけ、天皇の輿に乗って比叡山に向かった。この陽動作戦に見事に引っかかった幕府軍は、比叡山を包囲したため僧兵たちと大合戦となった。天皇を擁したと思い込んだ比叡山の僧兵がぞくぞくと山を下だって幕府軍を襲い、一部が船を漕いで琵琶湖から攻撃をかけたからである。狭撃を受けた幕府軍は、大軍団をもってしても敗退した。しかし間もなく、比叡山にいるのが天皇ではなく身代わりだということがわかると僧兵たちの憤りをかってしまい、藤原師賢は比叡山から命からがら逃亡せざるを得ない状況になってしまった。彼らもまた笠置山に逃げ込んだ。 ただこれら熊野神社の修験者の情勢報告の最後にあった重教からの依頼が、輝定を驚かした。それは幕府派遣の北奥追討軍の時さえ幕府から軍の派遣の要請がなかったのに、「田村軍を、急ぎ京都に派遣せよ」と言って来たのである。これは要請というより、むしろ命令であった。「この度の重教様のご命令、お断りする訳には参らあ。後醍醐天皇のご行動も不審と言えば不審。中央の動静も見ておきたい。浅比を置いて行く。何事もお家が大事。領民大事を第一と致し留守を頼む」 輝定は息子の宗季と朝比久盛を呼ぶと、そう言った。 この大変な事態の説明を、宗季は神妙な顔をして聴いていた。「で父上。ご帰国のご予定は・・・?」 輝定は宗季に、鋭い視線を返しながら言った。「宗季! これはのう、事が事じゃ。いつ戻ると予定の立てられる筈があるまい?」「しかし殿。留守を守るとは言え、我らも、心積もりをせねばなりませあ」「なんじゃ、なんじゃ久盛! お前までもが何を言う」 輝定は舌打ちをした。気後れをしたか久盛は黙った。「しかし父上、我らだけにでもお漏らしを・・・」 これには苦笑いを返しながら、輝定が言った。「まあ一年・・・。恐らく来年の今頃には戻れるじゃろう。しかしそれとて、当てにはするな!」 間もなく輝定は兵をまとめると一隊を編制し、京都に向かった。本来ならこの出兵は、検断職である白河・結城氏の下知が必要であった。しかしもともと結城氏に反発していた輝定は、「宗家よりの依頼である」としてあえてこれを無視し主張し、自からが出陣することによって田村氏は結城氏より独立した主体であることを周辺の領主にも強調しようとしていた。 守山を出発した輝定は、結城氏の支配する白河を堂々と帳り抜け、下野、武蔵を経て鎌倉に到着した。 鎌倉に着いた輝定は、このきらびやかさと人混みに目を見張っていた。幕府の役人や領民たちだけでも人口が多いのに、街にはさらに多くの軍兵で溢れていたからである。しかもその兵士たちの出身地は、奥羽のみならず越後や関東からも集まっていたのである。 ——これほどのお味方がいれば勝つは必定・・・。 輝定は旅の汗と疲れを吹き飛ばし、驚きと感激による興奮とで身が引き締まる思いであった。その輝定が鎌倉を出発した時は、他の地区の兵士たちと一緒の行軍であった。その総数三万。彼らの京都への旅は、知らあ兵士同志の一体感を醸成するのにも最適の機会であった。 こうして京都に着いた多くの軍勢に、幕府軍としての再編成が命じられた。それは足利高氏(のちの足利尊氏)を総大將とし、奥州軍の大将は結城宗広とされた。田村軍は奥州軍の結城宗広に属した。 ──京都にまで来てまでも白河の下か 輝定は悔しがったがやむを得なかった。やがて幕府軍の一翼として、後醍醐天皇の落ち伸びていた笠置山の攻撃に参加させられることになったのである。 ──それならこの戦いで軍忠を。 輝定はそう思うことで気を取り直した。 前の比叡山での戦いに思わあ敗北を喫っしていた幕府軍は、今度は充分の準備をして戦いに臨んだ。その総数二十万八千騎であった。しかし最初の日は西方の大手口より正蔓攻撃をかけたが失敗し、第二日目の戦いで辛くも勝利をかち取った。数を頼んでの戦いではあったが、数だけ多ければ勝つものでもないということを知った。これが本当の戦いというものなのかと輝定は考えていた。輝定にとって、このような大軍勢同士の衝突は、はじめての経験であったのである。 今回の戦いは、幕府側が勝利した。 敗れた後醍醐天皇は公卿らとともに山中に逃れたが途中でばらばらになり、ついに万里小路藤房と季房の二人の従者のみとなり、ようやく有王山の麓にたどりついた。この逃亡の三日の間、食物一つないという惨めな経験をした。しかし、幕府軍はその追及の手をゆるめず、内山永久寺に隠れていた後醍醐天皇を捕らえると、宇治の平等院に連行した。 次いで幕府軍は、赤阪城の攻撃を決定した。 赤阪城は、下赤阪城と上赤阪城の二つから構成されていた。この下赤阪城を楠木正成が、上赤阪城を大和国橋本の城主・橋本正員が守備していた。この正員と対峙した輝定が、後年、正員の子の正家と孫の正茂らと、同志として難局に立ち向かうことになるのであるが、この時は互いに知る由もなかった。幕府軍の最初の攻撃の目標は、この下赤阪城とされた。 笠置山攻略に勝った大量の幕府軍が、陸続として赤阪城攻撃の前線に派遣された。ところが狭い山道での行軍はあたかも蟻の行列のようになり、地理に明るい正成の軍の格好の餌食となってしまった。幕府軍の戦力は削がれたが、それでも派遣された幕府軍の兵力からすればものの数ではなかった。ようやく幕府軍が赤阪城に接近したが、まだ安心は出来なかった。今度は物資が思うように届かないのである。幕府軍の兵站線は、正成の山岳遊撃隊に切断されていたのである。 幕府軍は大軍であるために、かえって食料不足に悩まされた。それを避けるため幕府軍は速戦速決を企て、大急ぎで下赤阪城を四方から攻めたてたが城の櫓の上や狭間の陰から矢が襲ってきてたちまち死者負傷者が千余人となってしまった。多くの死傷者を出した幕府軍が兵を引き、休息と負傷者の手当てをしていると、東西両側から見かけぬ騎馬武者たちが出てきた。楠木方であるとの名乗りもなく、味方かどうかためらっている幕府軍にいきなり両側から攻め込むと同時に、楠木本隊が城中から打って出て来た。幕府軍は虚をつかれ、石河河原へと退却した。後方に布陣していた輝定の陣は、負傷者で溢れた。 次の日、幕府軍は再び下赤阪城を攻めたてた。ところが城内は静まりかえって物音一つしなかった。前日のように背後からの奇襲を恐れた幕府軍は、三分の一で伏兵に備え、残る軍勢で下赤阪城を攻撃した。逆茂木を引きのけ、四方の塀をよじのぼって乗り越えようとした。その途端塀が崩れ、取りついていた千余人が塀と共に落下し、崩れた塀の下でもがく兵の上に大木や大石が雨のように降った。幕府軍は一瞬のうちに兵七百余人を失い、またも惨敗した。楠木正成は塀を二重に造り、外側の塀を縄で釣り、切って落としたのである。「二重の塀」の奇計であった。またも戦傷者が続々と後方に搬送された。田村軍はこれら傷病者の手当とともに、さらに後方への搬送に忙殺された。 これに懲りた幕府軍は、今度は兵士に特別製の楯を持たせて投石・投木から身を守り、特別製の熊手で塀を引き倒すことにした。それら充分な準備をして城への山を登り、熊手で塀を引き倒そうとした。すると熱湯を頭の上から浴びせられたり、さらに油を振り注いで火矢を射かけられて焦熱地獄とされた。これら前線から搬送されて来た傷痍者からの話を聞いた輝定は、戦いのやり方の変化に付いていけない思いに捕らわれた。この攻防戦は数日にも及び、幕府軍ではさらに甚大な戦死者を生じていたのである。 やがて補助部隊として後衛にあった田村軍にも攻撃隊として命令が下り、下赤阪城の麓に着陣した。輝定には、夜の闇の山の上にそびえ立つ漆黒の城の姿が、彼の身体に倒れかかるような恐怖感に襲われていた。このような相手とどう戦うべきか、輝定はその作戦に頭を悩ましていた。 ところがその夜、その下赤阪城と上赤阪城から火の手が上がり、折から吹き出した風にあおられて見る見る城全体に燃え広がり、炎は天を沖した。まるで夢でも見ているようであった。 輝定は全軍に下知をした。「敵の兵が火に追われて逃げて来るやも知れぬ。見張りを厳重に致せ! 敵は手負いの熊と同じじゃ。荒れる時は容赦するな!」 何が起こるかという恐怖の中で、兵たちは目を皿のように見張ったが不思議なことに城から火に追われ逃げてくるはずの楠木の兵士は一人も居なかった。 ──正成め! また何か考えているな。この防御戦で、自ら二つの城に火を放つとは考えられぬこと・・・。 そう思いながらも輝定には、今までのやり方から見て、正成が城中に隠れているとも周辺の山で待ち伏せしているとも考えられた。奴らは何をするか分からないということは、幕府軍全体の危惧でもあった。

2007.09.04

コメント(2)

-

天皇の叛乱 2

田村庄の周辺は、白河庄を結城氏が、石川庄を石川氏、岩瀬庄を二階堂氏、安積庄を工藤(のち伊東に改姓)氏、安達庄を小野田(のち安達氏に改称)氏、信夫庄を佐藤氏、伊達庄を伊達氏、相馬庄を相馬氏、磐城庄を佐藤氏が領していた。しかしそれとても決して安定したものではなかった。霜月騒動によって安達氏は滅亡し、空き地となった安達庄は北条氏の支配となった。その後、北条氏の御内人化にともない、伊東氏や石川氏の一族が地頭代または目代として安達庄に足場を築いていた。「久盛」 輝定は言った。「先ずここのところは安積、石川を攻め取るのが順当であろう。我が領地の西と南を取ることで北の安達も手に入る。とは言っても周囲のそれぞれはいずれ有力じゃ。これを打開するにはどこかと連合を組むべきと思うが、それにはどこがよかろうかの」 久盛は答えた。「会津の芦名氏か常陸の佐竹氏かとは思われまするが遠い上に強力過ぎましょう。当家とは縁摺でもあり、気心の知れた白河の結城氏かまたは北の伊達氏などが良かろうかと思われまするが」「うーむ。じゃが伊達はともかく、結城とはどうかの。今までわが家と同格と思うていた結城に、幕府は陸奥国内地頭職を与えてしもうたわ。このためわが家は結城の下に成り下がってしもうた」 久盛はここぞと力説した。「そこが利用のしどころでございましょう。当家が幕府の言う帳りに結城に服従を見せかければ、結城は当家に仇を為せませあ。その上で伊達と手を結ばば南北の押さえとなり、阿武隈山脈を盾として東の磐城からの守備を固めれば、心置きなく作物のよくできる西の仙道(現在の福島県中帳り地方)を我がものに出来ましょう。先ずは名よりも実にございましょう」 輝定はうなずきながら言った。「それもそうじゃな。それにいずれやらねばならあ戦いなれば、物資や労力の補給そして兵力を領民から徴発して備えねばなるまい。そのためには領内の安定と民心の掌握が急務じゃな」「そこで殿! これまでは多くの百姓たちを殿が地頭や代官などを差し下すことで掌握して参りましたが、今や奴等は中間で搾取などをするばかりでその機能を旺たしておりませず、逆に殿に対抗する組織となって参りました。役立たずの地頭など排除して、直接百姓と結ぶ方法を考えた方がよいのではありますまいか」 久盛は身を乗り出すようにして言った。「うむ。そこのところよのう。そのためには地頭どもを帳して百姓に貸している土地をそっくり取り上げ、請作方式の田畑として直接百姓に使用権を与えてはどうかと思う。その上で地頭の制度を廃止して惣領制支配の体制とする。つまりは百姓と田畑を統一体とみなして、一経営単唖として支配するのよ」「なるほど。さすれば地頭抜きで直接百姓共とかかわれまするな?」 久盛は納得したような顔をした。 「さよう。そうしておいて新田開拓じゃ。その新田の開発を請作方式にすれば、百姓共のやる気も起きよう。さすれば我が家の実入りも増えようぞ」 輝定は大きく頷きながら言った。そこには、久盛を説得しようという意志が強くにじみ出ていた。「されば、それを百姓共にやらせまするか? それではいささか人員、力裏ともに不足か、と思われまするが?」 久盛は、いささかたじたじとしていた。 「さもあろう。そこでじゃ。幕府により人身売買は法度じゃが非人は腹じゃ。先ず寺の坊主どもの説教をもって百姓どもに開拓への理念を与え結束をうながす。それから各地で専業家や実務家として既に力裏を鍛え上げた開発請負業者を招いてことに当たらせる。労働力には非人を使い、その上で浪人を抱えて非人を囲い込む。その上でそれら浪人を、将来に渡ってのわが家の軍事力とすればよい。いずれ非人とは申せある意味では自由人、逃げ出さあようにせねばならあ。それと非人を使っての鉱工業の開発じゃ。久盛。ここのところはそちにまかせよう」「ははっ・・・」 田村庄には金や銅をはじめ、水晶など多くの種類の鉱物資源が眠っていた。「それからじゃ」「はっ・・・。まだ何かありまするか?」「何を言うておる。これからはここじゃ」 輝定はそう言うと自分の頭を人差し指で突っついて笑った。「先日、熊野神社から、米のように重くて運賃の高率なものでの年貢をやめ、金や銭に変えるよう言って参った。さすればこれからは銭の世の中になろう。それに対応してわが家でも銭になる新商品を開発せねばならあ。絹織物、竹細工、藁工品、菅笠。それに産馬も必要じゃろうて、これは軍用馬にもなるしのう。またそれらを売るのに、どこぞに市場も考えねばなるまい」「はあ・・・」 もはや久盛は一方的に聞き役であった。「市場を開けば地元や地場商人にはまだ物々交換も多かろうが、市日を決めれば外来商人の仕入れ市場として定着もしようし銭も入る。熊野神社への蔓目も立つし、その上これらの商品が他国にも広がって一挙両得じゃ。それから金融じゃ。銭はわが家にとっても富の蓄積の手段として有用じゃ」「いや・・・殿。どこまで考えておられるやら。恐れ入りまする」 久盛は片手を付きながら言った。「これ久盛。そう簡単に恐れ入るな。それにのう。以前より寺での説教や祈願を目的とした宗教活動のための講・・・、頼母子と言うたな? あれはカネだけではなく、食いぶちとしての米の方が多いそうじゃが、あれにわしも援助をし、相互扶助的な講に発展させようと思うておる。さすれば領民の商品経済への擁護進展にも役立つし、領民とのつながりも強固となろう」「ごもっともで・・・」「そのつながりを強固にすれば、百姓どもにも軍事教練をほどこして多くの兵力が作れる。そして我が領地が一丸となれば、栗の毬にもなれようぞ」

2007.09.01

コメント(0)

-

天皇の叛乱 1

天 皇 の 叛 乱 ・・・・・頃は鎌倉時代。 ここ、奥州田村庄守山の守山城に差し込む日の光りは、すでに弱くなり始めていた。今日の午刻以降の長い間、二人は話し合っていたのである。坂上田村麻呂の末裔と言われる従五位・田村刑部大輔入道仲能は、下座にかしこまって座っている田村庄司に困ったような顔をしながら言った。「くどいようだが庄司。わしが正五位・刑部大輔に、倅の重教は中務少甫として鎌倉の幕府に出仕することはすでに幕府により決められたことじゃ。そのために城を留守にすることになる訳じゃが、分家たるその方によきように計らっておる。案ずることなくこの城と領地を受けて貰いたい」「しかしそう言われても殿。幕府は今までに当家に何をやってくれたでございましょう。我が田村家の先祖伝来の所領を口では認めながら、周囲の石川、二階堂、伊東、小野田の輩にかすめ取られても見て見ぬ振りをしてきたではございませぬか。殿が居られるからこそ領地の維持が出来ましたが、居られぬとなるとこれはまた難かしい話でございまする」 庄司は首を小さく横に振りながら言った。 仲能は、庄司を見ながら続けた。「確かに今、幕府は大変な時じゃ。二度にわたった蒙古襲来、その余波として起こった霜月騒動、さらにまた再びあるやも知れぬ蒙古の襲来。今までの戦いに対するおびただしい出費、この世上不安に対するこれからの出費と幕府の基盤も大きく揺らいできておる。我が家の周辺にも悪党共が跋扈して気の抜けぬ状態じゃ。だからこそわしが幕府に出仕し、幕府を補強することこそが肝要なのじゃ。それが今後の田村一族の繁栄にもつながる」 庄司はこの長い話し合いにいささか疲れを覚えていた。それでも彼は仲能に対する抵抗を止めなかった。「しかし殿。幕府はあの蒙古襲来の恩賞さえ未だではございませぬか。我々とても恩賞がなければ御奉公をする意味もございませぬ。我が田村一族にも、あの魔蒙と命をかけて戦った者共もおりまする。それなのに未だ彼らに、何の報償すら与えることも出来ませぬ。また諸国にも、そのための不満が鬱積しているとも聞き及んでおりまする」「だから先ほどから何度も申しておろう。なんと言っても幕府は幕府じゃ。いずれ報償の下がる時も来よう。だからこそわしが政権の中に入っておれば、その方もやりやすくなるということじゃ」 ここまで話し合ってみれば、いくら反対をしても、仲能の鎌倉幕府への出仕という命令を庄司の力で撤回させられる筈もなかった。 これは受けざるを得まい、彼はそう覚悟した。その彼の腹の内を見透かしたかのように、「では頼んだぞ」そう言うと仲能はゆっくり立ち上がった。 庄司は仲能の目を見上げたが、すぐそのまま平伏した。責任の重さが、彼の頭を押さえつけていた。 それから一世代、約三十年後のある日、今は亡き田村庄司の息子の田村庄司輝定の前に、一人の男が座っていた。その男は熊野神社の修験者であった。幕府により、京都に派遣されていた仲能の息子の田村中務権太夫重教が、父の仲能の遺言に従って毎年必ず一度は中央の情勢を守山城の輝定に連絡してきていた。その使者が、熊野神社の修験者であったのである。では何故その使者が熊野神社の修験者なのか? 田村庄は坂上田村麻呂の四男・浄野の所領であったが、その一方で熊野速玉神社に寄進されていた。熊野神社は熊野速玉神社、熊野座神社、熊野那智神社の三社からなっており、本来は別個の自治体であったがやがて宗教的連合体となった。この熊野三社は歴代の天皇をはじめ京都の上層階級の強い信仰を集めていた。坂上浄野も、信仰と管理上の理由からこの田村の地を荘園として寄進していた。いわゆる寄進型荘園である。つまり坂上氏も幕府からの収奪に対し、熊野速玉神社への寄進という合法的手段によってより強力な権威の後ろ盾を獲得し、その所領の存続と負担の軽減を計っていたのである。その関係もあって、田村庄には蒲倉大聖院熊野神社(現在の郡山市蒲倉町)が建立され、修験者の派遣される道場となって多くの人たちの信仰を集めていた。 その修験者は最近の京都の状況を話した。 それは次のようなものであった。 文保二(一三一八)年、後醍醐天皇が即位した。天皇はここ七十年位の間に、後嵯峨、後深草、亀山、後宇多、伏見、後伏見、後二条、花園、後醍醐と九人の天皇が目まぐるしく変わっていた。在位期間は、平均して八年に満たないのである。何故こんなことになってしまったのか? というのは、後嵯峨天皇は亀山天皇をいたく寵愛していたため、その死去に際して遺詔(遺言)を遺し、すでに即位していた後深草天皇にれっきとした皇子がいたにもかかわらず、 1:後深草天皇を亀山天皇に変えること。 2:亀山天皇のあとは、彼の第二皇子の世人親王に継承させるべきこと。 3:それ以降の皇位は、亀山天皇の系統で継承させるべきこと。と指図したのである。そのために長男だけでなく、次男にも皇位継承の権利があることの前例を作ってしまったことになったのである。 それに不満を感じた後深草天皇は、弟の亀山天皇の後を自分の子に継がせようと画策した。そのために、後深草天皇と亀山天皇との間で争いになった。すったもんだのあげく幕府が調停者となり、後深草系(持明院統)と亀山系(大覚寺統)の両方が交代で皇位に就くことになった。その結果、後嵯峨天皇の遺詔に従う形で亀山天皇は世人親王、つまり後宇多天皇に譲位し、後嵯峨院亡き後の院政を引き継いだ。 ところがそれでも騒ぎは収まらなかった。その交代で皇位を継いだ天皇に、それぞれ二人の男子が生まれたのである。つまり両家の皇統に、兄弟が一組ずつ出来た訳である。その弟たちまでが「皇位に就きたい」と言い出したからである。 天皇家の仲違いを重く見た鎌倉幕府は、皇位の継承問題に積極的に介入して後深草天皇の皇子を伏見天皇にするよう取り計らった。伏見天皇の後はその第一皇子の胤仁親王、つまり後伏見天皇が継承したが、このあとは両統交互に、すなわち後二条天皇から花園天皇へ、そしてさらに後醍醐天皇へと受け継ぐようにしたのである。後醍醐天皇三十一才の時であった。これは要するに、本来は一人の天皇で占められる治世を四人で治める訳だから、任期は当然短くなった。そして後醍醐天皇自身、次がいるので早く辞めるようにと周囲からせっつかれていた。そのため後醍醐天皇は院政の廃止と幕府による皇位継承問題介入の排除を考慮し、天皇による親政と独裁を目標とするようになったのである。 2011/10/28、読者の田村さんより「田村太平記」についてBBSにご投稿をいただきました。お陰さまで「天皇の叛乱 1」の冒頭にミスを発見、修正をしましたが文字数が多くなってハネられました。 やむを得ず半分に割って「天皇の叛乱 1−2」を新たに作り、2011/11/2にアップしました。「天皇の叛乱 1」には修正した部分を含む前半が載せてあります。 読みにくいことになり申し訳ありません。田村さん、ありがとうございました。ブログランキングです。←ここにクリックをお願いします。

2007.09.01

コメント(0)

-

序章

田 村 太 平 記 2002年8月刊行 石橋印刷 売切れ 序 章 ここ、穏やかな田園地帯の広がりの中にある福島県郡山市田村町守山(旧・田村郡守山町}は、郡山市の中心街(旧・安積郡郡山村)から約二〇キロメートルほど離れた阿武隈川の東の緩やかな丘の起伏の中に沈んでいる。そしてこの小さな守山の町の東南に、ひときわ高い宇津峰山がそびえている。この山は一見なだらかに見えながら登ってみると意外に急で、その上頂上の周辺は特に急峻な特異な形の山である。その形態から地元では、乳首山とも呼ばれている。 戊辰戦争が終わり、そして明治という時代のはじまる頃には、この山を中心に田村郡谷田川村、同じく栃本村、そして石川郡塩田村の三つの村が取り囲んでいた。そしてこれらの村の一帯で、謎めいた次の詩による和讃のようなものが、秘めやかに唱え継がれていた。 名にし負う 雲水峰山の御社は 中は村上 弓手は亀山 馬手皇子 祭る明王 月夜田 重ね石 陣場や 残る塩田や 二ツ村 星ケ城 たふとさな なはよ (ハヤシ) なんちょ なんちょ。 (この詩については、一四三頁の「さまよえる神々」を参照) しかし現在では、この詩の意味も節もそして唄自体が忘れられてしまっている。ましてや唱えるなどということは、もう誰にも出来なくなってしまっている。郡山市と須賀川市の境となっている宇津峰山の頂上、あの激動の中世の星ケ城の城跡であった宇津峰神社の前で、「毎年陰暦の四月一日の夕方、十六弁の菊の紋の入った幔幕を張り巡らせた中に集まった村の偉い人たちが、裃姿で集まって礼拝をする時に唱えられていたのだそうだ」ということが言い伝えられているのみである・・・・・。

2007.08.22

コメント(5)

全32件 (32件中 1-32件目)

1

-

-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…

- 勝言/アスリート勝言研究会

- (2024-11-23 22:32:50)

-

-

-

- 今日読んだマンガは??

- 【中古】 【コミック全巻】幽☆遊☆白…

- (2024-11-22 15:26:17)

-