PR

Calendar

Comments

きゅうりの状況 豊田年男さん

軽井沢発地ベリー園… hotchi-berryさん

素人果樹栽培と特選… 桃_太郎さん

オープンガーデン 蕗のとうさん

Keyword Search

Freepage List

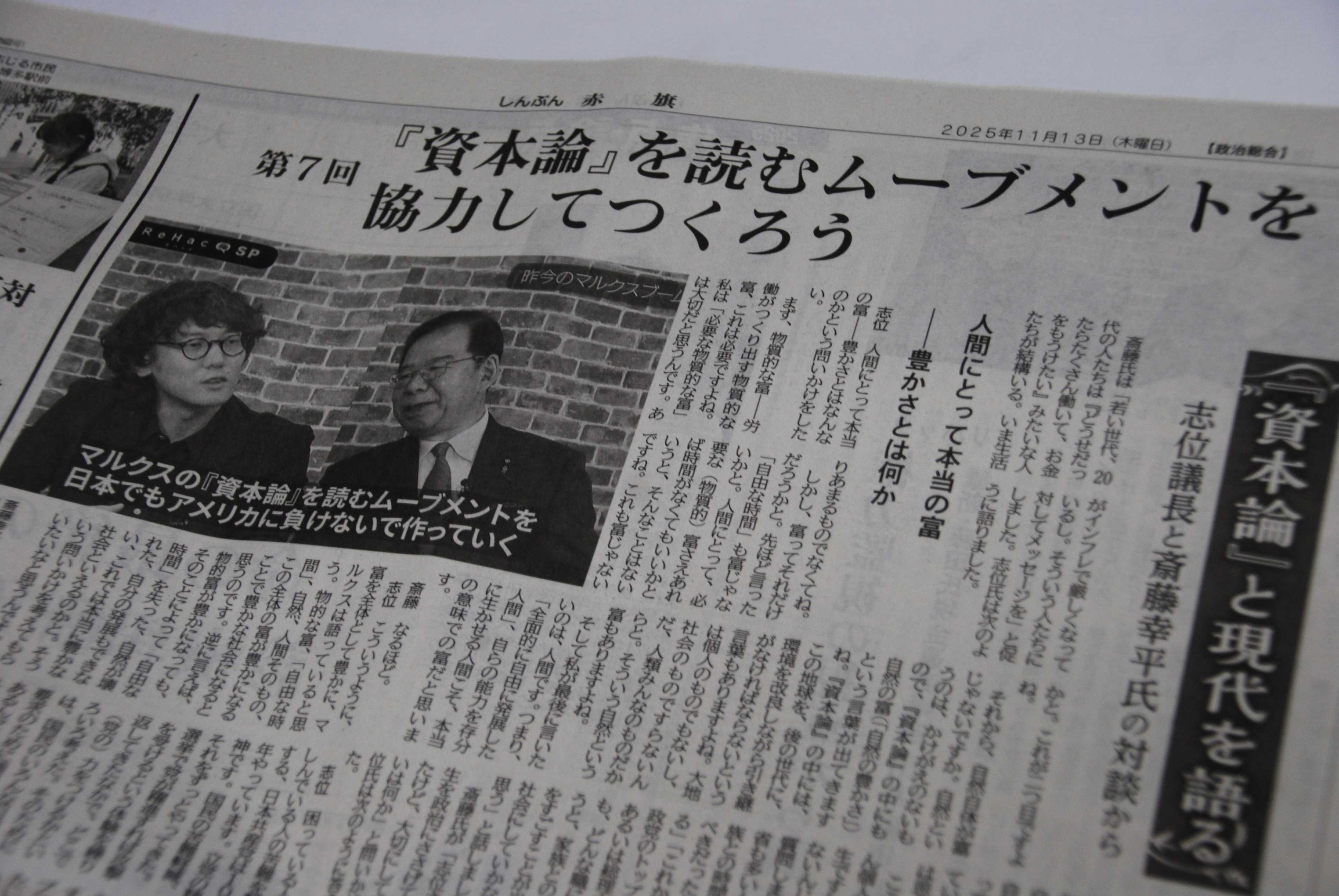

斎藤幸平・志位和夫対談が連載終了

『資本論』をめぐる斎藤幸平と志位和夫さん、お二人のユーチューブでの対談ですが、

それが「しんぶん赤旗」に連載されてきましたが、

本日・11月13日に終了しました。

この対談ですが、ユーチューブでは2時間余したが、すでに少し前に公開されてました。

しかし、それを動画でみるのと、それを活字によって読むのとでは、違うじゃないですか。

その対談の内容をつかむ上で、生きた対談の様子を伝える動画と、その中心点を活字にされたものをよむこと、この動画と活字との二つには、その内容をつかむ上で、この二つには感覚と理性とによる把握という、それぞれにはその特性があるじゃないですか。それぞれの関係者にたいし、その努力に感謝です。

私などが、日々のみかん園の草刈りの難行苦行の中にあって、この対談から受け止めることですが。

その一番のことは、マルクスの『資本論』は1867年刊行ですから、日本の歴史では幕末のころ、今から150年以上も前の作品ですが、それが今に生きる私たちにとっても、新鮮に受け止めれる中身をもっていること。それは、唯物弁証法の哲学と唯物論歴史観による、剰余価値の理論とその論証にあるわけですが。

そのことが、志位和夫さんと斎藤幸平さん、このお二人によるそれぞれの探究と、それが今回の対話によって、この対談で紹介されています。それを確認できると思うんですよ。

このお二人が、意気投合していることですが、

そのことの意味というのは、そのマルクスの『資本論』の成果の確認という意味で、やはり大きな意味をもっていると思うんですよ。それが一つです。

そして、このお二人が、今回、マルクスの『資本論』の内容について、意気投合したことの意味というのは、日本の歴史においてふりかえって見た場合に、やはり大きく重要なことだと思うんですよ。

というのは、私などは1970年頃に法政の学園で、はじめて『資本論』に接したんですが。

その頃には、宇野弘藏氏とか、向坂逸郎氏の理解の仕方とか、様々な人の解釈の仕方の違いがあるわけですが、それが「われこそは」と、その正しい解釈というものをめぐって、同じ民主主義者の間にあっても、「われこそがマルクスの正しい理解だ」として、それこそ犬猿の争う関係にあったんです。田舎から出てきた私などは、それに翻弄させられたんです。

しかし、今回の対談はちがっていました。

斎藤氏と志位さんは、細部ではその理解の仕方は違っていたとしても、大きく太い共通性を確認し合っているんですね。そして、共同してお互いに『資本論』を成果を日本社会の中に広げていこうということで、この対談で意気投合しているんです。

私などは、歴史的な和解のように感じるんですが。このことは歴史的に見てなんとも、なんとも貴重な合意だとおもうんです。この対談は、それを確認し合っているんですね。

このことというのは、私などは歴史的に見て、じつに素晴らしいことだと思うんです。

それは、2015年の戦争法反対の共同につづいて、今度はマルクスの哲学と剰余価値理論の探究において、日本社会のどこを変える必要があるのか、そのことをめぐって民主主義的に共同していこう、との新たなステージが確認されたということだと思うんです。

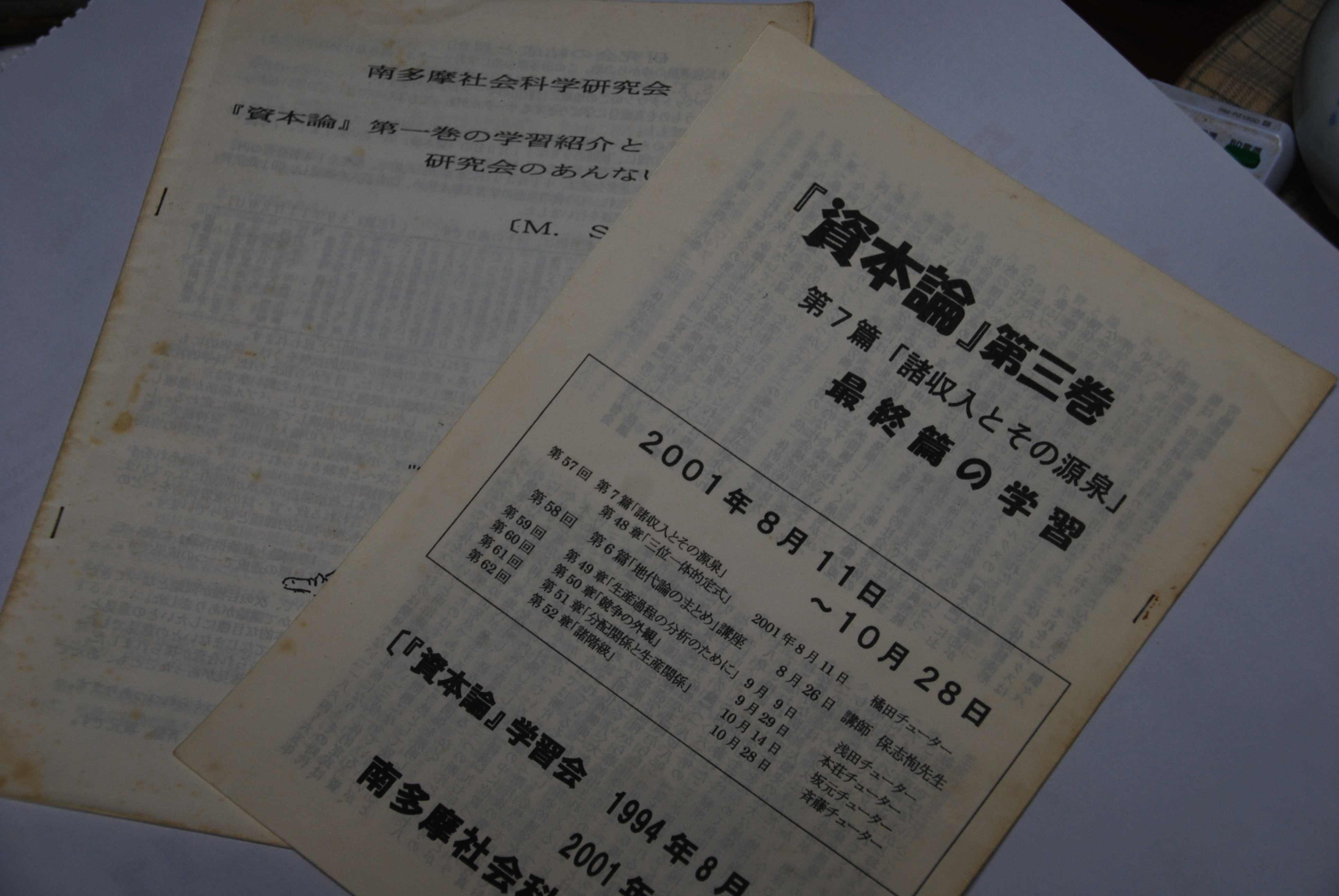

私などは、1989年に東京・多摩の地域で学習サークル「南多摩社会科学研究会」をつくって、2001年まで学習活動を続けたことがあるんです。

レーニンの『唯物論と経験批判論』も学習し、近隣の学者研究者の協力を得てカントを、プラトン・ホップスを学び、宇宙論を学び、そしてマルクスの『資本論』全三巻についても、理解のほどはともかくとして、おわりまで学習したことがあるんです。

だいたい、著名な有識者のお話を聞くくらいなら、誰しも時間があれば可能かと思うんですが、

デカルトの「われ思う、ゆえにわれあり」じゃないですが、カントの「啓蒙とはなにか」じゃありませんが、しがないお粗末な自分たち自身が、自分たちの力で学習してゆこうということですから、『知は力』の一つの挑戦だったんです。こレが『資本論』の、この難攻不落なエベレストに挑戦したわけでした。

ですから、

『言うことは易し、しかし実際に自分たちで行うは難し』

このことを、『資本論』を読むということにおいても、素人が数年間にわたり体験したんですね。

だから、自分で苦労して挑戦するという、その大変さは困難さというのは、わかるんです。

しかし、その大事さも、今を生きていく上でかけがえのない科学の探究なんだということも、感じていたんですね。それが終わりまで続けれたということで、そこに参加したそれぞれが、その時に途中で放棄せずに、議論して切磋琢磨した。そのことの大事さを、それぞれなりに感じたんですね。だから終わりまで行けたんですね。

今、それが、だれがイニシアチブをとったとしても、それは誰であっても良いんです。問題は、広く国民のひとりひとりに、『資本論』を学習しようと、呼びかけられたことです。

私なども大賛成なんですが、

あえてそれが成功するためには、私など思うには、その基礎には唯物弁証法の哲学の基礎の理解があることを、それを意識的に押し出す必要があると思っているんです。

マルクスも『資本論』の序論で繰り返し述べていることですが。

とにかく、私たちの日ごろの気ぜわしくも、ヘトヘトにさせられている日常生活の日々ですが、そうであればこそ、それをモグラたたきの状態に終始しているのではなく、あきらめや無為に時を過ごすのではなく、その小さな努力が現実の事態を変えていく道に通じるように、変革の契機を探り出したいものです。

お二人の対談の、晴れやかな会話の姿が印象的ですが。

その中に、そこにはそうしたヒントがあると感じた次第です。

-

斎藤幸平・志位和夫対談のユーチューブを… 2025年11月02日

-

よぅ、まってました! 志位さんと斎藤幸… 2025年10月31日

-

八王子市鹿島で、第三回赤本『資本論』の… 2025年10月25日