詩作論「詩的感性編」

1、【天と地、大河と海のこと】

中国古代文明発祥の地。黄河。長さ5464キロメートル。

青海省の崑崙山脈東部に発源して東流し、大湾曲してオルドスの三方をめぐり、中原地帯を流れて山東省で渤海に注ぐ。川海豚を養い、数億の人々の糧を供する母なる大河。古来より詩を育み文明を興し、その身のごとく人の世、常ならざるを示す。

と、私がちょっと難しく書いてみたのには深い訳があります。それは、黄河は(黄河にかぎらず)源からはじまり何処までが川であり何処からが渤海であるのか。類じて、空は私達の掌より成層圏に至るあいだ、何処からが「空」であるのか。詩を究明する上ではとても重要な提起であるからなのです。理系出身の私は、どうしても物理的な例えで提起してしまいます。

この命題解明に、最も早い解決の糸口があるとするならば、まず、川や海。また、大地と空の定義を知り、我が物としていなければならぬことは、火を見るより明らかなのです。多聞流詩作論「詩的感性編」も、ここから始めて見ようと考えています。

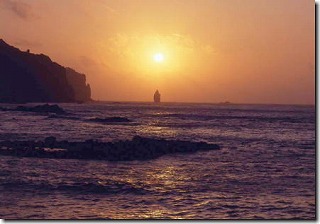

2、【1枚の写真のこと】

ここに絵があります。木炭で描かれたデッサンなのですが、白と黒の2次元の描写の中に美しい自然と踊る光りが描かれて、作者の自然に対する愛着と彼の(または彼女の)優しい視線までも感じることができます。

1枚の写真があります。採光に満ちてアングルが巧みにして、これも心を和ませてくれると共に、一見してあるレベル以上の芸術家が心の一瞬を納めたものだと感じることができるのです。

両者は同じ2次元の平たんに奥行きの深い空間を顕しつつも、作者の心や、読み取る側によっては信念や哲学までも感知させてくれます。

もしも暗く沈んだ心の人が撮影したり絵を書いたとしたら、それは不思議と作品の表情に表れ、見る方にも必ずや伝わっていくことでしょう。ここが、芸術が芸術たる所以であり、芸術は、だからこそ人の心に浸透して感動を呼ぶものです。共通する芸術の要素は限られた空間に何を、どれだけ表現できるか。そこにあると私は考えます。

3、【文章と17字の空間のこと】

17字といえばお馴染みの5・7・5つまり伝統の芸術「俳句」・「川柳」ですね。

「あけまして、おめでとうございます。」

と書いても句読点を入れると17字なのです。ここで小林一茶さんが描いた句を例に

して、味わってみましょう。私は俳人ではありませんので至らないところは目をつぶっていただきたいと思いますが。

やれ打つな 蝿が手を擦る 足を擦る

小林 一茶

蝿は邪魔臭い、不衛生な生き物。夏の汗がしたたれるセミの声がこだまする昼下がりに、のんびり団扇を仰ぐ一茶の前に飛び回っては休みしていたのでしょう。一茶は別にすることも無いので、蝿の動きを見ているうちに、観察者となり、そして、小さな命の尊厳にまでも思いを膨らませていったに違いありません。

そこに、お茶でも持ってきた人が「ありゃ!」と言って、奥からホウキでも持ち出して、一茶のためを思い、蝿を打ちやろうとしました。

「あっあぁー!!まって」

蝿も生きている。人のする仕草の如くに生きているよ。私の友を殺さないでください。お気持ちは嬉しいのですが、やっと心が通い始めたのです。生きていると言うことはすばらしいことなのです。今だけは、そっとしておいてあげましょ。

環境と生き様と慈悲深い作者の心の流れまでも読み取ることができます。これは僕が勝手に作った物語ですが一つの俳句で、こんなにも楽しむことができますね。音や汗や温度までもが、時代を大きく超越しながら響いてきます。

1枚の絵よりも写真よりも情報の少ない17字。JPEGでもGIFでもないテキストです。なんたる世界でしょう。この中に、こんなにも情報を凝縮しているからこそ語り継がれる芸術なのです。

文章は物事に対する洞察を淡々と説明する威力があります。蝿の生態と習性。熱さと動きの関連から人や社会に及ぼす影響の可能性等、これはとても重要な知識であり、必要で疎かにはできない情報です。また、物事を説明したり、ありのままを伝えることの繰り返しや積み重ね等を通じて感銘や共感を誘います。

天と地、黄河と渤海、俳句と文章。境界はどこにあるのか。私は、それぞれの要素や摘要を説明することができるのだと思います。対比して性格の違いを把握することも可能です。

4、【歴史に息づく生命の哲学のこと】

仏典を紐解くと「偈」という教理を説く詩が美しく描かれています。いわゆる雪山童子の物語に使われる「諸行無常、是生滅法、生滅滅已、寂滅為楽」(生滅を超越してしまえば、一切の迷い、悩みがなくなり真実を得られる。)などが有名です。とても説得に満ちた哲学が生きている上に美しいのです。

また、シルクロードに生きたアラブの詩人たちも「如何にして真実を説得を持って、しかも美しく語ることができるか」を目途していたと思われる作品を多く輩出しています。

中世に至ると哲学のみにこだわることのない、人の基本的な情念であり心の支えである「至純の愛」をトルバドゥール(宮廷詩人兼作曲家達)が詩として詠い。後に各地を旅する芸人(ジョングルール=吟遊詩人)の庶民文化に昇華され各地に広がりって、ルネッサンスの礎の一部を担っています。

詩における歴史を紐解くと幾つかの事実と特徴が目に止まります。それは、重要な哲学を伝えるための手段であり、しかも、美しく、無駄がなく、人々の心に染みる魅力を有しているのです。またあるときは、心の姿を言葉に変えて見せる手段であり、すばらしい文化として「語り次がれている」ことが特出すべき点です。

いうなれば、美しい言葉。心の発露。無駄のない言葉。だから語り次がれてきたと言っても過言ではないのです。真実や我が心の姿を詩にした哲学者は「それ」自体が説明であり結論である未曾有の宝物を人類に残したのです。

5、【芸術に生きる人類の夢のこと】

私、多聞は絵画や写真、文書や俳句について述べて来ました。そして、詩の歴史。しからば詩とは。となりますが、2次元の芸術も俳句も完成度の高い文章にもそれぞれに特徴があるように心に及ぼす感性の入り口が異なります。

人類は芸術と文化の子であると言えるほどたくさんの芸術が存在しています。しかし、それらの最終目的は、あるひとつの世界に向かっているような気がしています。それは人間が通る道の違いによって歩きかたが変わる、同じ山に登る複数の登山道に例えることができるのではないでしょうか。

感動があります。その奥底にはそこから導き出される心と精神の昇華であります。私達は詩という登山道を撰びゆく同志です。ですから詩を自分なりに定義しなければ高見を見ることが困難になることは明らかです。しかし、ここで最も注意しなければならない重要なことがあります。それは、道の右を歩く決まりを作ったり、歩きかた、登りか方のルールを作ってはいけないと言うことです。

決まりや、スタイルを固定することは「否定」を招き、それはやがて芸術ではなく「否定し合うことからはじまる」言葉のパズルになってしまうからです。頂上に登らなければ見えない景色がそこには広がっています。その感動を共有し、融合させてからの論議が一番有意義なものです。

しかし、反面、詩などの芸術は言語を通してのみ伝えることが可能な文化でもあります。例えば、美しい日本語が多様に存在しそれを苦悩の中で芸術に変換してきた先人の歴史を知りながら、記号などで「味」や「響き」をごまかしてしまうのは、詩人のあるべき姿ではありませんし、言葉を余白に頼ってしまうことも、慎むべき最低限の倫理であると感じます。

6、【空間に生きる詩のシネマのこと】

文。俳句。絵。写真。詩などは、集合体としてみた場合同じような性格を有しています。他の芸術もこの集合体を包含してはいるものの、一別すべき事柄があります。

それは、俳句は17字の空間。写真は印画紙1枚の空間。文も限られた枚数の空間。絵も1枚のキャンバスの空間。詩も語り継ぐことが可能な空間。

それぞれが、限られた空間の中に、「伝えたいこと」、「訴えたいこと」を「どのように」相手に感知していただけるかの勝負であるからです。

詩はその1行、一連、一遍の限られた空間に情報を美しく納める芸術です。説明をつけたり、あるいは同意を繰り返すことが可能であるならば小説で表現すべきものだと感じます。韻は決して同意でもなければ説明でもありません。

俳句が1枚の写真だとしてみましょう。作者の心や情景、季節感が3次元で大きく広がっていくことは既に述べさせていただきました。それでは詩は。決まりが全く無いのが詩の魅力でもあります。句の世界でも「自由句」が頭角をあらわし、人々に歓迎されています。しかし、詩は決まりが無い以上、情景や心情の連続、もしくは深みを表現しなければならないシネマであるべきものです。

一茶の情景写真。しかし、詩は何枚かの写真をリンクさせながら読者に見せることにより、より深い共感と納得。そこから得られる感動を引き出すことが可能な心の交流に他ならないと私は感じます。だから、語り継がれるべきものなのです。何度も読みたくなる作品。憶えたくなる作品は音楽にもにて、素晴らしいものです。

7、【境界のありかを探ること】

天と地、黄河と渤海の境目は、未だ私には決めることができません。しかし天を指せといわれるならば迷うことなく指すことができます。地を見よといわれるならば視線を落として見つめることも可能です。

重要なことはそれぞれを把握しようと心を巡らせ、探求した上で境界を探すことではないでしょうか。どのような登山道であろうと頂上に広がる景色の壮大は同じく広がることでしょう。また、わたしたちが何時の日にか探求しなければならない境界線は等しく地球の上に存在しています。

札幌は寒い毎日が続いています。今日は雪かきに汗を流していました。見上げると北極星。ああ、名古屋のそれより高くたかく輝いています。学生のころ、この星を見上げて泣いたことを思い出しました。今日は私の作品「北極星」でお別れです。 BGMつきで読んでね。 ばいばい!

© Rakuten Group, Inc.