2010年08月の記事

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

マクロレンズ

先日、カメラ店で試写した中古のニコン105ミリマクロレンズ、まだ、売れずに店頭にありました。思えば過去2回、このレンズが売られていくのを見送ったもんです。でも、今回は違います。ハハ、買っちゃいました(爆。ま、現行品の半額だし、ボディーはD100と既に相当古く、中古で十分です。馴染みの店長さん、ニコンのコンパクトデジカメクールピクスのポーチも下さいました。一応、これでもお得意様!(爆。 で、何撮るかって、野暮なこと聞いちゃいけません。マクロレンズを向ける先って、なーにも昆虫や花ばかりじゃありません。汚れたパソコンのキーボードでも、畳の目でも、そうだ銃の彫刻でも(私の銃はクローズアップするような彫刻は入ってません、笑)何でもいんです。普段、見慣れた風景もマクってみると変わって見えます。もっとも、クローズアップを追究するには、このレンズ1本だけじゃ無理。様々な接写用具やさらに特殊なレンズが必要です。でも、等倍(見た目と同じ大きさ)で撮れるってことはすごいことです。 さて、この手のマクロレンズのいいところは、通常の105ミリ中望遠レンズとして、独自のぼけ味を生かしたポートレート撮影も行えるところです。これで今普通に使っている28―200ミリと80―400ミリを合わせて、交換レンズが3本になりました。D100を買ってからここまで来るのに時間がかかったなあ。本体、もうボロボロです(爆。

2010.08.31

コメント(2)

-

涼を求めて

(写真)は、「ワゴン車のハッチを開けて日よけにし、ラジオを聞きながら一杯やってる」の図。跳ね上げ式のドアは、日よけにも雨よけにもなるので便利です。日陰になった場所にはアウトドア用の折りたたみ椅子があって、私はそこに座って写真を撮ってるんですが、太陽光線の加減で開口部と日陰に距離がありすぎ、何をしてるんだか分からない写真になってしまいました。8月ももう終わろうってのに、日中の暑さ、まだまだ収まりそうにありません。 で、今週末には福島県に登山に行く計画があってお誘いを受けてます。目的地は会津磐梯山と安達太良山。どちらも深田久弥の「日本百名山」、涼しそうです。あ、分かってると思いますが、2つ目の山、「あだちたろうさん」じゃありませんから(笑。標高は、ともに2000メートル以下で、私がいつも登ってる南アルプスや八ケ岳などの山に比べるとずっと低いですが、東北地方はこちらと違って緯度が高いので、3000メートル級の山に登るのと変わらない心構えが必要です。それほど山の天候は変わりやすく、人はあっけなく低体温症にかかってしまいます。 さて、毎年、この時期までには6月に1回、7月に1回登山に行ってましたが、今年はこのどちらも行けませんでした。今年初めての山がいきなり福島遠征だとさすがの私も緊張します。でも、今回の登山はホテル泊。温泉も良さそうだし、福島といえば喜多方ラーメンもあります。緊張より期待の方が大きいです。おっと、その前に、休めるのか(爆

2010.08.30

コメント(4)

-

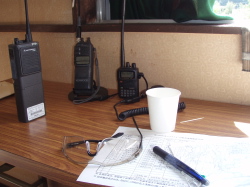

お祭りのスタッフ

8月の最後の土曜日は、市内で唯一、打ち上げ花火を売り物にしたお祭りが、私の住んでる地域で開かれます。今年で22回目と歴史は浅いですが、歩行者天国になった橋の上、堤防、田んぼの土手道などには車で乗り付けたり、焼き肉をしながらとさまざまなスタイルで花火を楽しむ人が訪れます。市内には神社のお祭りで、三国花火があるお祭りもあって、こちらの花火も見物人でにぎわいますが、会場は境内ですから見られる人は限られます。 で、このお祭りの後半半分以上、私は交通安全協会の役員という立場で祭りのスタッフをさせられてきました。花火を上げるので消防団も警戒に出ますから、前半のほぼ半分はそっちで参加。やれ退団となった途端に安協です(笑。安協は交通部という立場で、お祭りに来た人や車の会場への誘導、規制の周知などを行います。(写真)はその交通本部の私の机の前。無線機が3つ並んでますが、左は業務無線で普段は防災無線として値域の自主防災会に配備されてるもの。残りの二つは私の私物で、真ん中は144メガヘルツと430メガヘルツのデュアルバンド機で、20年近く前、私が一番最初に買ったもの。今は猟で使ってます。右はこの2バンドの加えて50メガヘルツにも出られる登山で使ってるハンディー機。交通部のスタッフとの交信は左のでしかしませんが、傍受用やその他の連絡用にこの3台を使って午前9時から花火が終わる午後9時までの12時間労働。それも来年、あと1年でいよいよ終わりです。

2010.08.29

コメント(2)

-

冷凍保存

猟をすると、ま、漁でもそうですが獲物が獲れます。もちろん、獲れない時もあって、私の場合、どっちかっていうと後者の方が多かったりします。獲れると、捌かなきゃいけません。肉の種類によっては熟成をさせ、保存できるように冷凍したり薫製にしたりします。保存には獣肉保存に便利なマイナス60度で凍らせることができるストッカーがありますが(当然、魚にも使える)、私は家庭用の3ドアの冷凍冷蔵庫を使ってます。冷蔵スペースの温度調節ができるため、血抜きをしたり乾燥させたり、熟成させたりするのに便利だからです。凍る直前まで庫内の温度を下げると、スライスする時も薄く切れます。その代わり、間違ってビールを入れると飲めませ(爆。最近では、冷蔵設備を備えた解体施設を個人で持つようになった猟友会員もいて、私たちも時々借ります。そんな設備、うちにもあったらなあと思うこともありますが、子育て真っ最中の私には無理(笑。 で、そんな家庭的な保存設備でも、冷凍庫の下の方から以前凍らせた何の肉だか分からないものが出てきたりましす。お盆にシカの背ロースでたたきを作った時見つけたんですが、下から出てきたら本当に舌(シカ)でした。うーん、「3年くらいたつか。パックに日付書いとけよ。皮剥いたよなあ」などと独り言を言いながら、とりあえず解凍して漬け込んでるのが(写真)。でも漬けるには漬けたけど、この後どうしましょ。スモーク好きな私としては煙をかけたいとこなんですが、こまごまとしたことで忙しい。うーん、うなってばかりいても汗が出るばかり(爆。

2010.08.27

コメント(4)

-

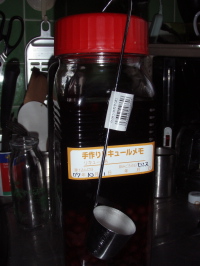

リキュール

(写真)は、ブログを通じて知り合った特釣最前線さんが以前送ってくださった、北海道で採れたヤマブドウで作ったリキュール。残り少なくなってくると、いつも飲んでる20度のいいちこを足しては飲み、足しては飲みしてます。もう何度足したかわからないんですが、これがまだいくらでも味が出るから不思議です。そして、よく酔いが回ります。焼酎に限りませんが、私は割って飲むのってあまり好きじゃないので、いいちこもストレートで飲んでます。6オンスのタンブラーにダブルで5、6杯飲んだのと、(写真)のレードルで2杯飲んだのと同じくらいの酔いです。やっぱりヤマブドウのエキスが利いてるんでしょうね。地元の猟友会の先輩からもらったスズメバチ酒も疲れた時などにこのレードル1杯くらい飲みますが(こっちは35度が入ってるらしい)、酒というよりも薬といった感じ(笑。酔ってるんだから痺れてるんだか分かりません。そういえば、死んだ祖父も、一升瓶に入れたマムシ酒を大事にしてました。もっともこれは、食ったものを吐かせてなかったのかとっても臭くって、ニンニクなど臭いものが嫌いだった当人、打ち身など湿布にしてたようです。よどんだ液体の中でもとぐろを巻くマムシに、子ども心に世の中にはなんて臭い生き物がいるもんだと思いました。でも、しっかり処理してあってあんなに臭くなかったら、飲みたかったですね(笑

2010.08.26

コメント(4)

-

事故ガラス

生産調整で、作物は作ってないのに定期的にトラクターを入れ、圃場をならしているところがあります。(写真)もそんな元田んぼ。車で通りかかると、道路から土手の脇に何か黒いものが見えたので、もしや、と思って行ってみます。すると、予想通りカラス(手前の黒いの)。あれだけ青々としていた草も、この暑さだとあっという間に干草状態ですが、その中で埋もれて死んでます。こういうの、まれーにあります。トラクターが圃場に入って表面を起すと、そこで虫なんかを拾おうとものすごい数のカラスが集まってきます。たぶん、そんな中の1羽がトラクターに接触するなどして死んだんでしょう。さすがに敏捷なカラスですからローターに巻き込まれるということはないでしょうが―。またまれーに、道路で轢かれてカラスもいます。アスファルトの上に木の実などを落として食べようとしたり、車のタイヤに潰させようとしてるカラスだと思いますが、工夫を凝らしたりうまく立ち回ったりしてるつもりでも事故に遭うんですね。生死に関わることでなくても、人間でも身の回りで、濡れてで粟がとんだ見当違いっていうようなこといくらでもあります。 さて、このカラス、外傷はありませんが、口から血を出してました。死因、近く見ても私には分かりません。けれど、このまま獣の餌になったり腐らせてしまうのはもったいないので、セコイといわれても、見つけた以上足をいただきます。だって、それが目的で見に行ったんですから。いただくものをいただいた後は、車載のスコップで土手に埋めてやります。獣に掘られなければ普通に土に帰れるでしょう。

2010.08.25

コメント(6)

-

シカ弾

(写真)は9粒(りゅう)って呼ばれる散弾。カートリッジの中が透けて見えると思いますが、正露丸くらいの玉が9個入ってます。6粒(りゅう)ってのもあって、数が少なくなってる分1個の大きさは増します。英語だとそれぞれ、OOOB(トリプルオービー)とかOOB(ダブルオービー)って言うようです。マルマルビーやゼロゼロビーじゃありません(笑。ついでですが、「銀河鉄道999」も英語で言えばトリプルナインだそうで、スリーナインじゃ39。サンキューの洒落にもなりません。 で、在庫処分ってことで義理で1箱(10発)買いましたが、通称シカ弾って呼ばれるこの手の散弾、私は使わないんですよね。スムーズボアで絞ってない銃身を持ってるので、自動銃にくっつければ幾らでも撃てるんですが、シカ撃ちの時はスラッグと呼ばれる1粒玉(大人の小指の先くらいある)か、それを半分だけライフリングを切った銃身を通すサボットスラッグというより精度の高い弾を使うからです。シカ弾を有効に使う猟の仕方もあって、上下二連を使ってる人なんかは、初矢にシカ弾を入れ、血を引いたらその後を追ってスラッグでとどめを刺すという方法です。自動銃には3発入りますから最初の2発をシカ弾っていうのもあるようです。 さて、どっちにしても使うなら単独猟。共猟をすることの多い私はやっぱり跳弾に気をつけなくちゃいけませんから―。犬が絡んでるような時もこれらの弾が混じったのを使ったら、仲間の犬が蜂の巣になっちゃいます。

2010.08.24

コメント(2)

-

川霧

今朝、川霧が出てました。霧って、大気の中の水蒸気が凝結して小さな水滴になって漂う現象ですから、日中の残暑は相変わらず厳しいし、寝苦しい夜は続きますが、お盆も過ぎて明け方の寒暖の差もはっきりしてきたってことでしょうね。この川、霧が出ると「釣れる」といわれてますが、きょうは仕事、竿出すわけにもいきません(笑。 で、気象庁に行ってる後輩がいて、最近は遠くに転勤になってしまったので地元で一緒に飲んだりとかいうことはありませんが、以前、霧の定義を教えてもらったことがあります。気象観測では視界が1キロ未満を霧と呼び、それ以上を靄(もや)というとか。これ以外にもさっきの明け方が何時から何時までとか、宵の口が何時ごろとか教えてもらいましたが、はっきり覚えてるのは霧と靄の違いだけ(笑。そういえば、最近、気象予報士がいろんな場面で天気予報以外の気象にまつわる話題を語ってますが、春に出るのは霞(かすみ)で秋のを霧とする―という呼び分けもあるとか。どっちにしてもきょうは仕事、竿出すわけにはいきません(爆。 さて、この下流にはダムがあってダムの直上直下はそれぞれ距離を定めて漁協が禁漁区に指定してます。上流側はたしか50メートルほどで、(写真)に写ってる範囲は全く問題ありません。しかし、いつかゴムボートに船外機をつけて、こんな川霧の出た日に漕ぎ出し、禁漁区ぎりぎりのところでルアーを引っ張ってみたいもんです。

2010.08.23

コメント(2)

-

空気銃直る2

(写真)は、修理から戻ってきたシャープ・エースハンターのスコープ調整で撃った紙的。調整とは名ばかりで、30メートルの委託射撃で3発売っておしまい(爆。1発目が8点、2発目が9点でおよそ500円玉の範囲なのでよしとします。9時の位置にもう1発入ってますが、これについては後述。どうしてわざわざスコープ調整に行って3発で終わりかというと、調整の必要がないと判断したからです。そう、メーカーで30メートルに照準してくれてあったからです。前回、銃床を壊して修理に出した時、10メートル照準で戻ってきましたが、これじゃ、キジバトも獲れません。そこで、ダメもとで頼んだのですが、シャープ様様です。ありがとうございました。 で、最初の2発はレバー曲がりの限界とされる10回ポンプ。9時の位置でほぼ10点の所に入ってるのは半分の5回。これでも30メートルに余裕で届くことが分かりました。ただ、穴の形、ちょっと横転弾に近いですよね。パワー不足ってことだと思います。逆に10回ポンプ、ちょっとオーバーパワーかもしれません。だから40メートルのカラスも30メートル照準で獲れちゃうんでしょうね。猟場では風もあるし、極力半矢は避けたいので、これからも10回でいきましょう。 さて、今回の修理。猟具も対象にしたハンター保険に入ってるので、実質の負担は1000円ほどです。先日、保険金も口座振込みされました。前回もそうでしたが、これってほとんど送料程度です。こちらもハンター保険様様です。

2010.08.21

コメント(2)

-

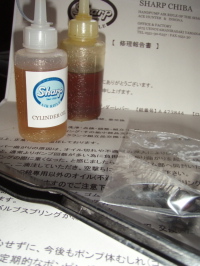

空気銃直る

10日に修理に出した空気銃、メーカーのお盆休みの前に送り届けることができたこともあり、仕事が再開した17日に修理、18日の昼に送り返してくれました。仕事振りの速さもさることながら、電話での応対、アフターサービスにびっくりです。アフターサービスというのは、無料のオーバーホールと機関部につける専用オイルのプレゼント。(写真)の手前が今回いただいたもので、奥は私が購入した時、銃砲店がくれたもの。まだ半分も余ってますが、大分惜しみながら使ってたのでうれしい補充です。これからはすこーし、大胆に使えます(笑。 で、そのメーカーというのはオイルに張ってあるシールからも分かると思いますが、日本の空気銃メーカーのシャープ・チバ。製造番号から製造年月日も調べてくれ、修理報告書もつけてくれました。それによると、ちょうど10年前の製品。店が在庫してたのを新銃で買ったんですが、もう、そんなになるんですねえ。 さて、ほんとはプリチャージというタイプを買いたかったんですが、予算や店との付き合いもあって今回修理したポンプ式を買いました。プリチャージを買うまでのつなぎってことで。でも、こんなに丁寧で親切な対応をしてもらっちゃうと、義理人情人間の私としては手放せなくなっちゃうじゃないですか。ポンプ式はプリチャージのように残圧を気にせず使え、ランニングコストもほとんど掛からないなどメリットはいっぱいありますが、プリチャージを買えばおそらく使わないですもんね。

2010.08.19

コメント(2)

-

シカの角その2

お盆が終わっても子どもたちはまだ夏休み。時間を持て余してる感があります。自分の時はどうだったっけ?何かしら忙しくしていた覚えがあるけど、だからといって特別記録や記憶に残るようなことをしたわけでもありません。一人で旅行するとかいうこともしませんでしたしね。今は一人旅、とってもしてみたいですね。電車かバイク。電車だとずっと飲んでられるけど、バイクはそうはいきません。何かを作ったということもないし、、、。やっぱ無為に過ごしてたんでしょう(笑。 で、夏休みを無為に過ごしていた親でも子どもがそうしてるのは目につくわけですよ。子どもたちが低学年のころは夏休みの工作なんか手伝ってましたが、もう、頼まれもしません(笑。でも工作の宿題はあるみたいで、次男、何を作るかまだ決めてないようです。「シカの角の切れ端があるからなんか作れば」「なんかって、何」「ペンダントとかさ。小さく切って、ドリルで穴開ければすぐできる」「あ、いいね」というわけで、(写真)は以前、ナイフのハンドル材に根元の方を使ったシカの角の切れ端を加工中の次男(小6)。加工といっても、ノコギリで切ってるだけですが、切り始めて木を切るのとは大分勝手が違うので戸惑ってます。なんといっても切りくずが粉状になるので切りにくいみたいです。どんなものができるか分かりませんが、ドリルで穴を開ける時は私がやってやりましょう。角の粉を吸い込んだり、目に入ったりしたらやっかいです。でも、切って穴開けてひも通しただけじゃ夏休みの工作になんないかも(笑

2010.08.18

コメント(2)

-

接着剤その後

お盆も終わり、あちこちの家の軒先には送り日を焚いた跡が残ってます。この燃えさし、都会へ出ている子どもたちが孫を連れて帰省し、慌しく戻っていった後の一抹の寂しさを象徴してるようです。私はそうやって帰省しては戻っていく人たちを迎える家に生まれたせいか、なおさらこの燃え殻に寂寞感を感じます。玄関のシカ角の飾りも、満月に映えてどこか物悲しく見えます―。なーんてね、月に見えるのは門灯。満月だってあと一週間も先だし(爆。 で、このシカの角、以前書いたテレビショッピングで買った接着剤でくっつけてありますが、あれから何度となく降った雨や猛暑に屈することなく、しっかりくっついてます。接着剤は角と角を固定する板、板と壁などをくっつけるのに使ってますが、相性がよかったようです。普通、角で飾りを作る場合、頭骨から切り離して台座につけることが多いようです。けれどその場合、台座もそれなりの木を選ばなければなりませんし、削ったりやすりをかけたり手間が必要です。そういう木工細工が億劫な私は、頭骨を残したまま、四角な板切れに角を張ります。頭骨を切り取る角度によって、板に張り付けた時、その板を垂直に立てても角が前を向くようにすることができます。私はこの、角が真上に向って広がるのではなく、前に向いているのが好きで(シカが頭を下げて怒ったりした時の形)、こういうふうにしてます。角を取り付ける角度で調整してもいいんでしょうが、なんせ、億劫なもので(笑。

2010.08.17

コメント(4)

-

氷漬けアマゴ

(写真)は、以前凍らせて保存してあったアマゴ、お盆に料理しようと思ったんですが、刺し身とか焼き肉とかいろいろ食べるものがあって、私の手慰み料理はシカのたたき以外には出番がありませんでした(爆。 で、突然氷河期がやってきて、渕ごと凍ってしまったようなかっこうですが、魚、水ごと凍らせるとかなり鮮度が保てます。最近はやってませんが、以前、鮎つりをしていたころに教えてもらった方法です。鮎は釣れる時には10匹とか20匹とか(うまい人はもっと多い)まとまって釣れます。こういうのを一般の家庭で1匹1匹カチンカチンに凍らせるのは大変です。そこで、ビニール袋などにまとめて入れた鮎に水も入れ、水ごと凍らせると大きな一つの氷の塊になって冷蔵庫の中でも落ち着きがいいし、不思議なこと魚だけ凍らせるより後で解凍して食べた時にうまいです。今では真空パックを使いますが、当時は簡単に通販で買うことはできませんでした。そんな時代にだれかが編み出した方法なんでしょうね。 さて、私は釣った魚は極力生かして持ち帰ります。(写真)のアマゴも、おかもちの中でウオーターポンプから送られる酸素を吸いながら元気に生きてました。鍋に水道の水を入れて、シカ肉などを保存してる専用の冷蔵庫へそのままいれました。水温が下がり、だんだん動かなくなっていき、知らない間に冷凍に―。このまま、解凍すれば、また、鍋の中で動きだしそうな気がします。

2010.08.16

コメント(4)

-

シカたたき

(写真)は、ガスレンジの上にダッヂオーブンのコンロに付いてた「金網」を乗っけて、シカのセロースをあぶってるの図。そう、あぶるだけです。表面にしっかり焼き跡をつけて、、、この後、シカのたたきを作ります。そのための一工程。しっかりあぶった背ロースはたれに漬けます。たれは、お好みですが、醤油にみりん、酢などを混ぜたもの。それに、この「金網」の上で長ネギを焼いたのなんかを一緒にいれれば最高です。あぶってる時に、胡椒ふったりしてもいいんですけど、和風たたきにするんなら、なーんにもしなくていいです。あぶる時間のタイミングは、金串なんかを刺して、串が熱くも冷たくもないくらいの状態がベスト。串は微妙な温度が分る唇なんかに当てて計るといいでしょう。 で、お盆で弟夫婦が来たので酒のつまみに作ったんですが(写真のほかにもう1本作った)、お客さんが食べる前にほとんどうちの子どもたちが食べちゃった(爆。ま、普段、食べ慣れてない肉って食べにくいってことはあるかもしれません。逆に、いいとこは「ハレ」の日に食べようとお預けをくってて、ここぞとばかりに食らいついたんでしょう。でも、私が作ったシカ料理を喜んで食べてくれる人がいるってことは幸せです。獲る技術、食べる段取りも、食べてくれる人がいないと生きませんものねえ。

2010.08.15

コメント(2)

-

サル

先日、私が住んでる辺りでは、比較的サルが多いので知られる地域を車で通りました。平たく言えば山間部(笑。いました、いました。写真を撮ろうとする間に2頭(もう1頭は中央のサルの右後ろの褐色の塊)になっちゃいましたが、全部で7、8頭いたでしょう。車を止めて、カメラを構えフロントガラス越しに撮影する間、中央のサルは(写真)奥からその場所にやってきて、ずっとこちらを睨みつけてました。周囲に散らばってたらしい仲間が全部(写真)右後方の茂みに姿を消すと、そいつもやっと引き上げていきました。群れのリーダーだったのかもしれませんね。しかしその落ち着いた行動、堂々とした態度、サルながらあっぱれ(笑。 で、最初に見つけた1頭は、リーダーらしきサルがいた場所で白い丸いものをかじってました。本当はその写真を撮りたかったんですが、車を止めるとかじるのをやめ、逃げちゃいました。かじってたものが何か確かめたかったんですが、(写真)後ろに見えるのは民家に隣接された小屋。そこへ行くにはその家の庭を通らなきゃなりません。「おい、何やってんだ人んちの庭で」「え、そのサルがあの、いっぱいいて…」「この辺じゃサルなんか珍しくない。おめえ見かけねえ顔だな、怪しいな」「いえ、あのほんとにサルが―。庭の果物とか野菜とか取られてません?」「だからサルなんか珍しくないんだって、おめえこそ何か取ろうと思って忍び込みやがったな。車のナンバー控えたぞ」ってなことにならないとも限らないので、やめました。でも、何食ってたんだろう。

2010.08.14

コメント(2)

-

空気銃壊す

(写真)は、夏場のカラスの有害駆除や猟期のハト撃ちで活躍してくれてるシャープという日本のメーカーのポンプ式空気銃。シャープのポンプ式には、ポンプレバーの付いてる場所によってアンダータイプとサイドタイプがありますが、私のはアンダーレバー。銃の先台と呼ばれる場所を引っ張り出して、ポンピングします。(写真)では垂直になってるのがそのレバー。その真ん中辺り、くの字になってません?や、やっちゃいました、レバー曲がり。ポンプ式の銃はポンプする回数を増やすことで威力と飛距離を増やすことができますが、過度のポンピングを繰り返すとこういう状況に―。この銃の場合3、4回から実用になりますが、私は常に10回ポンプの30メートル照準で撃ってました。4・5ミリと最も非力な弾を使ってることもあり、半矢を極力減らしたいという狙いもあってのことです。メーカーもトリセツで10回を超えない範囲ならOKとしていたので、大丈夫だと思ったんですが、長年の使用で金属疲労を起していたかもしれません。 で、困ったことこと。これを買った地元の銃砲店、廃業状態でとても修理の取り次ぎをしてもらえそうにありません。考えた末、インターネットでメーカー名を検索すると、ちゃんとホームページが開設されていてます。電話をすると「今はそういうお客さんが多いんですよね」ということで、個別の修理を引き受けてくれることになりました。プリチャージを買うまでのつなぎで買ったとはいえ、長年使ってると愛着が湧きます。よかったね、エース君、直りそうです。

2010.08.13

コメント(2)

-

リベンジ

雨が降ったので、先日アマゴをバラした川でリベンジ。左岸へ第一投、アタリなし。今度は水面にかかるカヤに注意しながら右岸寄りにニ投目。サミング(キャストした糸やスプールにひとさし指を当て、糸の出具合を調整すること)を駆使して三投目は流心へ―。ということで、たった三投で答えが出てしまいました。(写真)はその三投目で釣れたアマゴ、前回バラした尺級のとは違うようです。それでも20センチくらい。まあまあのでき。上流から魚が落ちてくるほどの雨ではなかったと思うんですが、もともと2匹いたんでしょうか?一般的に、狭い渕に複数の魚が居ついている場合、デカいやつから釣れます。流下してくる餌も、だから、デカいやつが先に食べてよりデカくなっていくってことです。釣られる時もおんなじ理屈で、釣られていきます(笑。渓流のルアーフィッシングは、流れ落ちる餌を追う魚の習性をうまく利用した釣りでもあります。だから、食いが渋い時でも釣ることができる面白い釣りでもあります。ルアーの着水と同時にフックすることもあれば、足元まで追って来て食うこともあります。澄んだ渓流の中では、その様子をありありと見ることができます。もちろん、見えない水中でのやり取りも楽しいです。でも夏の釣りは暑い。フィッシングベストは背中、総メッシュですが、チェストウエーダーを履いてることもあり、胸から下はムレムレです(笑。釣り具屋に行くと、こうしてムレムレになったウエーダーをうまーく広げて干すための専用ハンガーも売られてたりします。

2010.08.12

コメント(4)

-

ハナビラタケ

(写真)は、先日のシカの有害駆除「ホエホエ猟」で見つけたハナビラタケ。突然、山の中に白いアジサイの房が落ちてるかんじ。ちょうど猟に行く前に、キノコのポケット図鑑を見てて、たまたまホウキダケの隣に載ってました。「食可」となってましたが実物を見たのは今回が初めて。子どもの頃から夏のキノコはあまり食べたことはなく、こんなに身近にあると思いませんでした。図鑑の説明を読んだ時も「食えるというぐらいで、うまくはないだろう」ぐらいにしか思ってませんでした。それに、キノコってザックなんかに入れて持ち歩いてるとボロボロになってしまうので、面倒で採ってきませんでした。ところが、帰ってネットちょっと調べると、ガンに効くとか免疫力が高まるとかすごい人気のキノコです。なーんと、人口栽培もされてて、薬になって売られてるじゃありませんか。一部では幻のキノコとも言われてるとか。採ってきて産直市場で売れば弾代くらいにはなったかもしれません。も、もったいないことをしました。「満開」という状態だったので、今はもう雨に打たれて腐っちゃってるでしょうね。それより何より、もう一度その場所へ行こうと思っても、どこがどこだか分かりゃしません(笑。そういえば、去年は、猟でではないですが、アミガサダケを見つけて、その時も写真しか採ってきませんでした。やっぱり後で調べたら、乾燥させてフランス料理の高級食材に使われる―とあって、その時もしまった!と思ったもんでした。キノコに縁がないのか高級なものに縁がないのか、、、あ、両方ですね(爆。

2010.08.11

コメント(4)

-

夏山

先週末は隣の市でニホンジカの広域有害駆除。シカの有害は私の住んでる市では来年の3月まで許可が下りてるので、銃でもわなでも行うことができます。けれど、住所地でないところではこの許可証は効力がないので、1日だけ広域の有害を行う場合には別途手続きが必要です。これまで、夏場の広域有害は行われてきませんでしたが、増え続けるシカの食害を食い止めるために、郡の猟友会もいよいよ乗り出したというわけです。 で、その猟の仕方というのがなんとも原始的。地元の猟友会がかけたわなに、郡内の他の市町村から集まった猟友会員が勢子になって追い込むというものです。銃も犬も使いません。人が犬の代わりです、このクソ暑いのに。かけたわなの数150個、前々日からの仕込みというんですから、地元も大変です。もっとも、見通しの悪い青葉の時期に銃を使ってもし誤射などの事故が起きれば元も子もありません。(写真)のように10メートルくらいの感覚で山を登ります。ある人は爆竹を鳴らし、ある人は一斗缶をたたき―。そして、「ホエ」と「ハア」などと奇声を上げます。名付けて「吠え、吠え猟」(笑。 さて、猟果ですがおよそ10頭。数頭かかればいいとみていた郡猟の本部も「初の試みで大きな成果」と大喜びです。しかし私らの反応は「犬だって嫌がるぞ」「もう2度と出るか」と不評の嵐。私?今年まだ一度も夏山登ってないし、いい山歩きでした(爆。

2010.08.10

コメント(4)

-

4年もたつと・・・

狩猟免許の更新に必要な顔写真をカメラ店に撮りに行ったついでに、以前、注文してあったコンパクトデジカメのバッテリーももらってきました。あ、もちろん、お金払って。その外箱が(写真)。「産」の時が変換できませんが、「生産日期」―日本後で書けば「製造年月日」ってことでしょうね。見慣れない字句ですが、「産」の字からも察しがつくように中国製。だからどうというんじゃありませんが、今手元にあるケータイの卓上ホルダーもパソコンのカードリーダーも中国製。身の回りの中国製品増えました。 で、コンパクトデジカメ。買ったのはこのブログを始めた年だったのでもう4年前。猟果をブログにのっけようというスケベ心で、当時、珍しかった防水タイプの一番初期のモデルを買いました。でも、カメラを忘れた時に限って獲れたりして、あの頃はそんなネタばかりでしたっけ(笑。この間、ずっと附属の電池を使ってきましたが、最近ではもう、10分くらいで電池切れ。いよいよバッテリーを新しくしなければいけなくなりました。外箱の上に写真がありますが、それがそのバッテリー。ほんとは乾電池式がいいんですが、防水で、レンズが出たり入ったりしない乾電池式なんて作ってるとこありませんでした。 さて、4年もたつとこのモデル消滅してるかと思えば、より防水性能を高めてモデルチャンジしたのが店頭に。当然、このバッテリーは使えません。どおりで、電話で注文した時、店員がバッテリーの型番しつこく聞くと思いました。電池性能もさぞアップしてるんでしょうね。

2010.08.09

コメント(3)

-

等倍

先日も書きましたが、今年は狩猟免許の書き換えの年。3年に1度必ずやってきます。この更新を忘れると、射場以外では銃は撃てません。つまり、猟ができないってことです。さらに、こちらでは猟期中、閉鎖になる射場が多いので、これを怠るとシーズン中全然銃が撃てないということになります。一昨年、猟仲間にこの更新を忘れたために有害従事者の講習も改めて受けなければならなくなったベテランがいましたが、それはもうみじめなものでした。みんなが同情して、獲れた時は慰労に呼んでシカ肉で飲みましたが、現場に行ってないので話が盛り上がりません。自然、思い出話や過去の自慢話になり、毎回、座はシラケ通しでした。 で、更新には顔写真が必要なので行き着けのカメラ屋へ。行き着けと言っても全国チェーンの量販店ですから街のカメラ屋さんのようなわけにはいきません。でも、たまーに大きな買い物をしてるので、私は常連面(爆。その私の目に止まったのがニコンの105ミリクローズアップレンズの中古。この店はインターネットでも中古商品の紹介をしてますが、店舗にも現物がしっかり展示されるので手に取って確かめることができます。(写真)は、ショーケースから現物を出してもらって撮影したそのレンズのキャップ。現行品は8万円くらいですが、これは半分以下。自動手ぶれ補正がないのと、レンズの繰り出し速度が遅いくらいで、等倍撮影(写真)には現行品とそれほど差がありません。あ、等倍って、写真用語ですが、体長5ミリのハエも5ミリの大きさに写せることです。

2010.08.07

コメント(3)

-

バレたあ

先日の夕方、かねてから狙っていた川に行ってルアーを引いてみました(写真)。狙いはアマゴ。こんなに暑い真夏でも、朝と夕方は釣れます。もちろん、腕と経験は必要(笑。 で、朝の釣りはともかく、夕方はどんどん暗くなり足元も不案内になるので、私はいつも手短にすませます。ま、30~40分で掛からなければ、その日は諦めます。でも、これまでの経験から大体このくらいの間にアタリます。下流からポイントを攻めていくと、えん堤の下の長い瀬に出ました。道路からちらりちらりと見えていたところです。その瀬の中に一カ所深いよどみが見えます。深さを知りたいのでもうちょっと近づきたいんですが、渇水してるし、シャローに良型がでていると追い込んでしまいます。風もないし、ここは3・5グラムのスピナーで大遠投。サミングで着水を調整しながら少しずつ岸から流芯へ―。「お、根がかり」と思った3投目。グーンと強い引きがきてリールがきしみます。「いるじゃん、いるじゃん。ま、こんなもんさ」と嘯きながらリーリング。「えっ」。なんと、魚はグングン下流に走ります。「おい、おい、いいじゃん。デカいじゃん」尺モノの手応えに笑いがこぼれ、思わず独り言。背中にはネットもあるし、この程度なら1、2度空気を吸わせれば楽にランディングできるでしょう。足元まで引き付けるとバシッと水面で跳ね、銀輪を光らせました。「あれ、えらがかりだ」。と思った途端、着水と同時にフックが外れさよーならーっ(涙。太公望の自信が一気に崩れました(爆。

2010.08.06

コメント(2)

-

図鑑で見ると

鳥は撃つのも食べるのも好きですが、見るのも好きです。矛盾してると言う人もいるかもしれませんが、そういう人だって夏はビールに焼き鳥で暑気払いするでしょうし、卵かけご飯にうんちく傾けたりするんじゃないでしょうか。でも、「その方が矛盾してるじゃん」とは言いません。だって、私が好きなのは全部野生の鳥です(キジの中には放鳥したのもいますが)。撃つにしても慎重に接近して適格な射撃をしなければ、弾は当たりません。食べるのだって、せっかくカモを落としても川に流されてしまって回収できないことだっていくらでもあります。手間をかけて羽根をむしり精肉してやっと食えます。ここまでの過程で、どれほど私たちハンターが真剣に獲物を見てるかってことです。それは鳥に限りません。わな猟のベテランは足跡やその他の痕跡を実によく観察してます。猟をする前からバードウオッチングの真似事はしてましたが、猟をするようになって野生生物を獲る難しさを知るにつれ、なおさら、鳥ごとの色や形、行動を見るのが楽しくなりました。 で、前置きだけで予定の行数が終わりそうですが、先日、探し物があって書店に行ったらDVD付きの野鳥図鑑があって思わず買ってしまいました。去年の今ごろ、古書店でポケットサイズの野鳥の本を買ったばかりなのに(笑。相変わらず付録やおまけに弱いです(爆。その両方の図鑑に載ってたのが(写真)のトビの見分け方。それは尾羽の形。先端が扇形(飛び出してる)や燕尾形(へこんでる)じゃなくて台形(平ら)であることだそう。バサバサですが、これ、トビですよね。

2010.08.05

コメント(2)

-

スパイダルコ

(写真)のナイフはスパイダルコ。山でなくしてしまったものとばかり思ってたんですが、先日のカラスの有害で「あれ!」。猟に行く時のベストの背中のポケットに入ってました。ちょっと変わった開閉機構が採用されてて、丸い穴の所に親指を当てて刃の峰の方に回転させると、片手で開けることができます。閉める時はグリップの切り欠きのところに見えてるロックを押して解除すると刃を収納することができます。カラスの足を切るにはもったいないくらいですが、のこぎり刃もついててとてもよく切れます。こんな所にあったなんて、、、。 で、切れない刃物ほど危ないものはないと思ってる私は、長男が小学校低学年の時、工作をするのでナイフを持たせるように―という連絡があった時、貸してやったのがこれでした。たしか先生がびっくりしてたと長男から聞いた覚えがありますが、私が当時持ってた大小さまざまなナイフの中で、その時はこれが工作には一番向いてると思ったのでした。ほかに持ってたポケットナイフにはビクトリノックス2本とウェンガー1本がありましたが、学校にこれらの〇徳ナイフを持っていかせ、面白いからと子どもたちで取り合いになってけがをされたら困ります。それで、シングルブレードで手頃な刃渡りというとこれしかなかったんですよね。あ、腸抜きが付いたバードハンターもありましたが、これは刃を薄めに研いであったので、刃こぼれすると嫌なので止めました。その後、「こっちの方が良かったか」と聞いたら、「なんのこと?」(爆。

2010.08.04

コメント(2)

-

トイガン

(写真)は先日、子どもたちが買ってもらったトイガン。銃口に先端が黒いピンク色のチョークみたいなのがセットされてますが、これが弾。黒いところが吸盤で、ピンクのとこは発砲ウレタン。吸盤タイプのこういうおもちゃはダーツでもボウガンでもあんまり付きがよくないですが、これ、わりとよくくっつき楽しいです。多分。、吸盤が柔らかいからでしょう。 で、作動は、グリップの上にあるレバーを引いてコッキングする空気式。このタイプは単発ですが、一緒にもらってきたパンフレットを見ると、野球のキャッチャーがつけるようなプロテクターをして互いに撃ち合う対戦型のセットもあって、それは連発。「父さん、今度これ買って」。2人分で5000円くらいですから、ま、買ってやってもいいですが、在庫はないようでした(笑。この対戦型のは先端がマジックテープになってるそうで、これはまたきっとくっつき方が違うんでしょうね。あ、目を保護するためのグラスも同梱されてるんですよ。 さて、子どもたちは私の実銃にはあまり興味はないようですが、こうしたトイガンは大好きで、お祭りの屋台でも射的ばっかりやってるような子たちです。たしかに、射的は当てる楽しみと景品がもらえる楽しみと二つの楽しみがありますから大人でもハマる人はハマりますよね。

2010.08.03

コメント(2)

-

どうやってとる?

きょうから8月。カラスの一斉有害の最終日でした。午前5時には猟場に着いたんですが、いつになくジョギングの人が多く、そのせいかどうか、カラス、いませんでした。馴染みのハンターと世間話をしながら川向こうから追われて来るのを待ちますが、対岸でも全然銃声が聞こえません。「向こうもいねえんだなあ」。「アユ釣りが出てくるからなあ、そろそろ上がるか」などと言い合ってると、「おい、アレ」。すごいウの大群です。「おー」「わー」。 で、解散。家に帰って銃などを車から降ろしてると、(写真)の逆V字編隊のカワウの群れ。30分ほど前、私たちが見送った群れの一部でしょう。さっきは川の上を下流から上流へ向かってましたが、ほどなく山際を戻ってきました。私の家の真上を飛ぶことはこの時期しばしばあります。それは、多分、アユ釣りの人たちがいて、ウが思った場所に降りることができず、とんぼ返りをしてきたんだと思ってます。ちょうどうちの無線のアンテナの上を通るところを写真に収めることができました。ウの駆除許可は下りてないので、もちろん撃てませんし、この場所は当然発砲禁止区域ですが、折も折、銃はケースに入ってますし、腰の弾帯には3号弾がザックザク(笑。でもできるのは、首から提げたデジカメで写真を撮るくらい。

2010.08.01

コメント(2)

全26件 (26件中 1-26件目)

1