2023年07月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

Firework

撮影地:福岡県遠賀郡芦屋町遠賀川河口付近 あしや花火大会↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2023.07.31

コメント(0)

-

京都府京都市 『伏見稲荷大社②』

京都府京都市 『伏見稲荷大社①』の続き。稲荷山の参道に連なる、朱塗りの鳥居。稲荷神社では願い事が通る、もしくは通ったことから、その感謝の意味を込めて鳥居を奉納する風習が江戸時代以降から広がっている。現在、伏見稲荷大社には約1万基もの鳥居が参道に並んでいる。千本鳥居。伏見稲荷大社最大の見どころで、約1000本もの朱塗りの鳥居が密に並ぶ、圧巻のスポット。二股に分かれていて、右側通行となっている。一部期間は夜間にライトアップが行われており、より幻想的な光景が映し出される。奥社奉拝所(奥の院)。稲荷山の遥拝所。裏側の石垣には、沢山の小さな鳥居が奉納されていた。おもかる石。奥社奉拝所の右手にある。この石灯籠の前で願い事をして、灯籠の上にある空輪(丸い石の部分)を持ち上げ、その時に感じた重さが、軽ければ願い事が叶い、逆に重ければ叶い難いとされる。自分の願いを試そうと、沢山の参拝者で賑わっていた。参道は稲荷山の頂上まで朱塗りの鳥居が果てなく続く。ちなみに稲荷神社の鳥居は社殿と同じく"稲荷塗"と言われ、朱塗りが慣習となっているが、朱色は生命・大地・生産の力を稲荷大神の御霊の働きとして表現した色とされている。根上りの松。商売人や株に関係する人々からは値(根)が上がるのを待つ(松)といわれ、縁起の良い松として信仰されている他、人がひざまずいてお祈りをしている様子に見えることから"膝松さん"とも呼ばれ、木の肌を撫でると腰や膝の痛みが治るともいわれている。稲荷塚。参拝者が稲荷山に奉納した、神徳にちなんだ神名(○○大神という神名が一般的)を刻んだ石(お塚)が密集する場所。お塚だけでなく、祠や小さな鳥居も大量に奉納されており、ここは魔境か?!と思ってしまうような、どこか不気味な雰囲気に包まれている。ちなみに現在稲荷山に奉納されているお塚の数は、1万を超えているそう。熊鷹社。稲荷山の中腹、新池のほとりに位置する。御祭神は熊鷹大神。勝負の神様といわれ、向かいにある竹屋でろうそくを買い、社に奉納するとより良い御利益があるといわれている。新池。別名を谺ヶ池といい、行方が分からなくなった人の居場所を探す時、池に向かって手を打ち、こだまが返ってきた方向に手がかりが掴めるという言い伝えがある。神田。宇迦之御魂大神は穀物の神様としても知られ、ここでは祭典の神饌米として用いられる稲が育てられている。春から秋にかけて3度の神事がここで行われており、4月に水口播種祭、6月に田植祭、10月に抜穂祭が行われている。八嶋ヶ池。啼鳥菴。2017年(平成29年)に新設された休憩所。稲荷山を登って参拝したあとは、ここで一休み。中にはカフェ「稲荷茶寮」があり、お稲荷さんをモチーフにした稲荷パフェや、稲荷かき氷など、ここでしか楽しめないメニューが揃っている。テラス席もあり。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2023.07.27

コメント(0)

-

京都府京都市 『伏見稲荷大社①』

稲荷山を神体山とし、稲荷山麓に本殿を構える、全国に約30000社あるといわれる稲荷神社の総本宮。旧称は「稲荷神社」で、「お稲荷さん」の愛称で親しまれている。本殿、外拝殿、楼門など8棟の建造物が国の重要文化財に指定されている。主祭神は宇迦之御魂大神(ウカノミタマノオオカミ)で、佐田彦大神(サタヒコノオオカミ)、大宮能売大神(オオミヤノメノオオカミ)、田中大神(タナカノオオカミ)、四大神(シノオオカミ)を奉祀し、五柱の神を総称して"稲荷大神"と称えている。宇迦之御魂大神は稲荷神とも呼ばれ、五穀豊穣の神様として広く信仰されている。他にも商売繁昌、家内安全、交通安全、芸能上達の守護神としても信仰されている。起源については、山城国風土記の逸文に"秦中家忌寸(はたのなかつへのいみき)等が遠つ祖、伊侶具の秦公、稻粱(いね)を積みて富み裕(さきは)ひき。乃ち、餅を用ちて的と為ししかば、白き鳥と化成りて飛び翔りて山の峯に居り、伊禰奈利(いねなり)生ひき。遂に社の名と為しき。"とある。また、社記によると、711年(和銅4年)2月壬午の日に伊呂具秦ノ公が勅命を被り、三柱の神を伊奈利山の三ヶ峰に祀ったことに始まり、その年は五穀が大いに稔り、国が富んだと伝えられる。827年(天長4年)に従五位下の神階を授かり、908年(延喜8年)に藤原時平の寄進により社殿が造営される。927年(延長5年)の延喜式神名帳には明神大社、二十二社の上七社に列し、942年(天慶5年)には正一位の極位に昇り、大いに栄えた。1438年(永享10年)に社を山麓に遷座し、社殿は応仁の乱によって全て焼失したが、1499年(明応8年)に再興。1871年(明治4年)に社名を稲荷神社に、1946年(昭和21年)に現在の伏見稲荷大社に改称し、現在に至る。金閣寺、清水寺、嵐山などに並ぶ、京都市を代表する観光スポットの一つ。茨城県の笠間稲荷神社、愛知県の豊川稲荷(佐賀県の祐徳稲荷神社、岡山県の最上稲荷も候補に入るとされる)と共に日本三大稲荷の一つに数えられ、年間を通して沢山の参拝者が訪れており、特に初詣には、近畿地方の社寺で最多の参拝者が訪れる。境内には朱塗りの美しい鳥居が続く千本鳥居や、おもかる石、稲荷山巡りなどの見どころがあり、ここでしか食べれないスイーツを楽しめる茶処もある。また、一部期間は境内でライトアップが行われ、大変幻想的な景色となる。四季を通じて様々な祭礼・神事が行われているが、中でも4月に行われる5基の神輿が氏子区内を巡幸する稲荷祭と、7月に行われる境内が数千の提灯が灯り、外拝殿周辺に約400点もの行灯画が展示される本宮祭が有名。境内入り口の一の鳥居と表参道。稲荷駅を降りてすぐ目の前にあり、全国3万社の総本宮でありながら、非常にアクセスがいい。鳥居右手には、稲穂をくわえた狐の像があり、撮影スポットになっている。二の鳥居。神幸道(裏参道)。商店街となっていて、食事処や土産屋などが並ぶ。訪れた時は露店も出ていた。手水舎。楼門。国の重要文化財に指定されている。1589年(天正17年)に豊臣秀吉が再興したもので、両翼に廻廊が伸びている。1881年(明治14年)までは屋根が板葺だったが、檜皮葺に変更された。楼門前の狐の像。正面から見て左の像は鍵を、右の像は玉をそれぞれくわえている。東丸神社。御祭神は荷田東丸命(カダアズママロノミコト)。荷田東丸命(荷田春満)は伏見稲荷大社の社家に生まれた江戸中期の国学者で、幼少から歌道や書道に優れ、国史、律令、古文古歌にも精通していたことから、学問向上、受験合格の神様として崇敬されている。伏見稲荷大社の境内にあるが、摂末社でなく独立した神社となっている。荷田春満旧宅。国の史跡に指定されている。隣の東丸神社の御祭神、荷田東丸命こと荷田春満の旧宅。外拝殿。国の重要文化財に指定されている。入母屋造、檜皮葺の構造。1840年(天保11年)建立。元々は四間四方の造りだったが、稲荷祭の5基の神輿を並べるため、間口五間奥行三間に改修された。軒下に吊るされた12基の鉄灯籠は、黄道12宮(おひつじ座やてんびん座など)の透かし彫りが見られる。本殿。国の重要文化財に指定されている。御祭神である稲荷大神5柱を祀る。1468年(応仁2年)の兵火により焼失したが、1499年(明応8年)に再興。朱塗りで軒下には安土桃山時代の豪華な装飾が施されており、白狐の彫刻も見られる。本殿前の狐の像。左の像は稲穂をくわえていて、右の像は何もくわえていない。神楽殿。権殿。国の重要文化財に指定されている。1635年(寛永12年)建立。五間社流造で檜皮葺。権殿隣の鳥居。上末社(長者社、荷田社、五社相殿、両宮社)。玉山稲荷社。御祭神は玉山稲荷大神。社殿は東山天皇が宮中で奉祀されていた稲荷社のもので、1874年(明治7年)に当社に遷座された。四の鳥居。神馬舎。白狐社。国の重要文化財に指定されている。御祭神は命婦専女神(ミョウブトウメノカミ)。稲荷大神の眷属を祀る唯一の社。寛永年間建立。奥宮。国の重要文化財に指定されている。御祭神は稲荷大神。摂末社でなく、稲荷大神を祀っていることから、他の境内社とは別格とされている。天正年間建立。かつては西側に廻廊があったそうだが、今はなくなっている。稲荷山中腹の熊鷹社を目指し、更に上へと登っていく。京都府京都市 『伏見稲荷大社②』へ続く↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2023.07.26

コメント(0)

-

『 少女レイ 』

撮影地:島根県浜田市某所↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2023.07.17

コメント(0)

-

明日から1泊2日の島根旅行

今夏で初めての旅行は夏空の下、隠岐の国で歴史と神話を辿る旅に出かける。島根県への旅行は2回目で、1日目は津和野町の殿町通り、石見銀山遺跡へ行き、2日目は出雲大社と須佐神社、八重垣神社へ行く予定。出雲大社に行くのも2回目で、初めて行ったときは神社や神道の知識もほとんどなかったが、今になって行ってみると当時と違った見え方がするのではないかと思う。天気も良好で、宿泊地も美又温泉のいい旅館が取れた。楽しみで仕方ない。今日は早く寝らねば。例によって旅先の写真はTwitterに投稿します。Twitter→金田政宗Twitter↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2023.07.14

コメント(0)

-

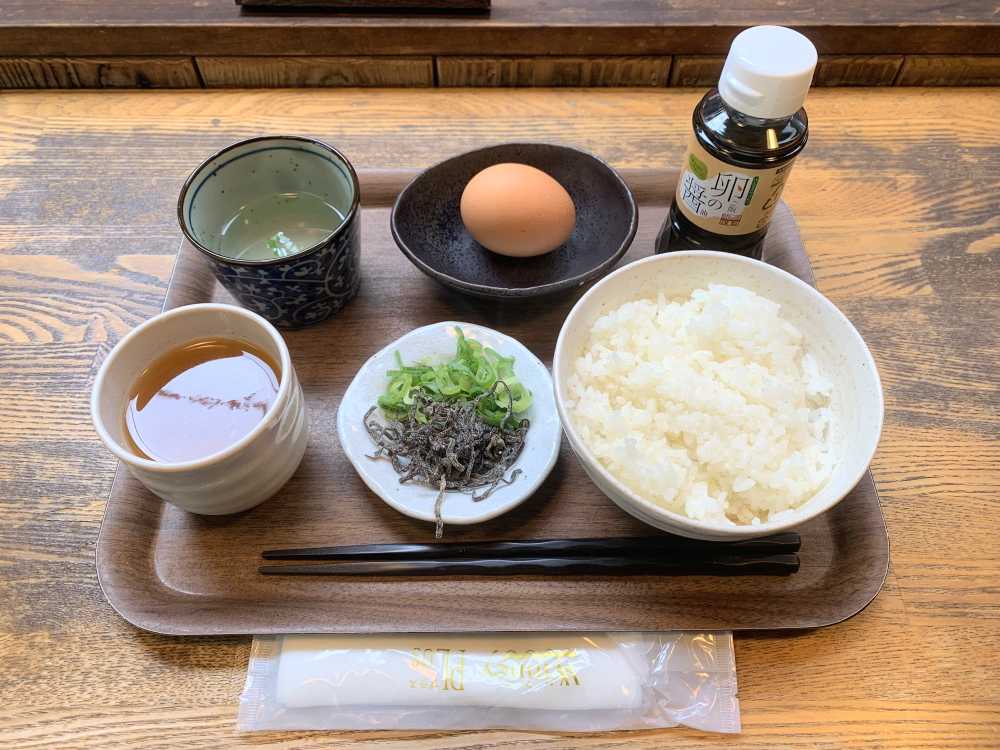

福岡県飯塚市 たまごん工房 たまごご飯カフェの卵かけご飯

○卵かけご飯自家製米のご飯、産みたて卵の"げんきタマゴん"、薬味のねぎと塩こんぶ、スープ塩こんぶとねぎ載せの醤油がけ。ごましおがけ。先に卵を溶いて。飯塚市にある畠中育雛場の直営店舗「たまごん工房」にある、卵ご飯専門のカフェ。自家製米のほかほかご飯に、産みたての絶品卵をかけた卵かけご飯をいただける。値段は390円と安く、しかもおかわりし放題。スタンダードな食べ方から薬味を載せてみたり、いろんな卵かけご飯を楽しめる。海苔や明太子など、追加料金で買えるトッピングもあり。隣接するたまごん工房。安心安全にこだわった新鮮な卵や、その卵を使ったたまごサンド、茶碗蒸し、ケーキなどの他に、有機肥料を使ったお米や野菜も販売されている。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2023.07.11

コメント(0)

-

風鈴まつり

撮影地:福岡県小郡市 『如意輪寺』↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2023.07.04

コメント(0)

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

-

- ちいさな旅~お散歩・日帰り・ちょっ…

- 北海道限定!とろける!道南食品「生…

- (2025-11-14 10:49:48)

-

-

-

- 海外旅行

- 新感覚ベトナム土産!エースコックの…

- (2025-11-14 10:49:22)

-

-

-

- 北海道の歩き方♪

- 礼文利尻稚内の山旅53 バスで稚内空…

- (2025-11-10 14:20:41)

-