全707件 (707件中 1-50件目)

-

スーパームーン2025

↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.11.06

コメント(0)

-

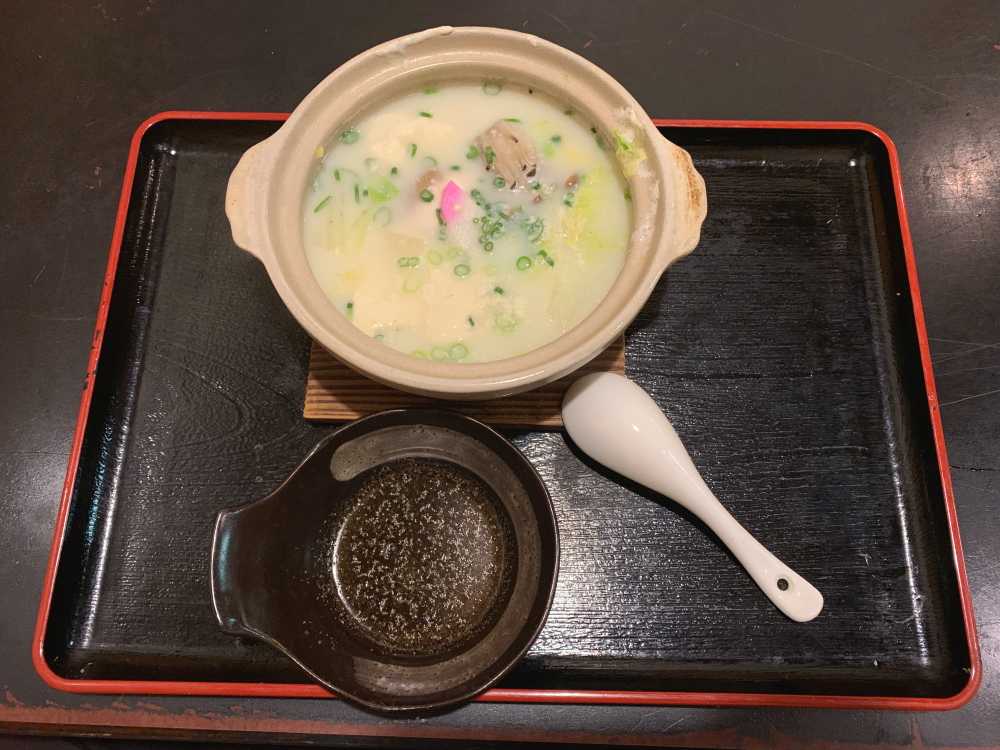

佐賀県嬉野市 和庵 武蔵 hanareの嬉野温泉湯豆腐と佐賀牛カレー

○嬉野温泉湯豆腐嬉野温泉の名物、温泉湯豆腐嬉野の温泉水で煮た、トロトロに溶けた湯豆腐。○佐賀牛カレー佐賀牛カレー、味噌汁嬉野温泉シーボルトの湯のすぐそばにある食事処・居酒屋。串焼き、刺身、揚げ物などの定番の居酒屋メニューに加えて、佐賀牛・有田鶏を用いた料理や名物の嬉野温泉湯豆腐がいただける。昼は御膳や定食のメニューもあり。今回いただいた嬉野温泉湯豆腐は嬉野温泉の名物料理。嬉野温泉特有のツルツルの泉質を持つ温泉水で豆腐を煮込んだもので、白菜、エビ、しめじ、ネギといった具も一緒に入っている。普通の湯豆腐と違い、豆腐がトロトロになるまで溶けていて、ふわふわな食感や甘みがあるのが特徴的。豆乳の様に真っ白な汁の中から一つ豆腐を匙ですくって口に含むと、甘みが広がると同時にあっという間に溶けていった。まずは豆腐本来の味を楽しみ、次に一緒に付いているつゆを入れて食べるようになっている。少しボリュームが足りなかったので、佐賀牛カレーも追加で頼んだ。じっくりと煮込んだ佐賀牛入りのカレーで、味わい深いものだった。嬉野温泉シーボルトの湯。2010年(平成22年)より営業している嬉野温泉の公衆浴場。大正ロマンを感じさせる洋館のような建物に、内装もまたレトロなものになっている。近くに無料の足湯もあり。天然温泉で、泉質は炭酸水素塩泉。美肌の湯とも称されるツルツルの湯で、泉温も丁度良い。夢中になってずっと浸かっていると、自分も湯豆腐のように溶けてしまいそうだ…↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.11.04

コメント(0)

-

佐賀県嬉野市 『嬉野の大チャノキ』

お茶の産地として知られる嬉野のシンボルとなっている茶の木の巨樹。「大茶樹」と記されることもある。国指定天然記念物に指定されている。樹高4m、枝張約12m、推定樹齢は約340年。円形に大きく枝を張った、全国的にも珍しいチャノキの巨樹。茶の巨樹の中でも代表的なもので、歴史的・学術的にも貴重な価値を持つという。この木は近隣の丘陵を開拓して茶園を開いて栽培に尽力し、嬉野茶の祖とも呼ばれる吉村新兵衛が植えたものの一つと考えられている。1926年(大正15年)に国指定天然記念物に指定された。周辺は整備がされており、駐車場も数台分ある。駐車場。綺麗に整備されている。うれしの茶発祥の碑。嬉野茶の歴史は古く、1440年(永享12年)に自生した山茶を摘み自家用茶を作ったことに始まる。その後中国から製茶の技術が伝わり、1640年代に吉村新兵衛がこの地に入り茶の栽培を開始、この地一帯に茶の生産が普及し嬉野茶が生まれた。この碑は地域の活性化と嬉野茶の更なる発展を祈念して設立されたもの。大チャノキ。周辺は柵で囲んであるものの、間近で見学できるようになっている。世にも珍しいチャノキの巨樹。樹高はそれほど高くないが、1本のチャノキでここまで広く枝を張っているものは極めて珍しいと言える。周辺には台風による損壊を防ぐために、防風林としてイヌマキの木が植えられている。広く枝を張るチャノキ。根の部分。根元から地面スレスレの角度で太い枝が伸びている。大きく広がった枝は下から何本もの柱で支えられている。チャノキの花。10月頃になると枝先に白色五弁の小さな花を咲かせる。チャノキの果実。花は既にほとんど散っている状態で、花が散った枝先には沢山の黄緑の果実が付いていた。周辺に広がる茶畑。近くにあるバス停の裏にも茶畑が広がっている。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.11.03

コメント(0)

-

300000HIT!!!

当ブログ『金田政宗の旅の記録』のトータルアクセス数が、300000を突破しました。地道に更新していき、記事の数は700件を突破。新たに兵庫県と三重県の記事も書き、旅の記録のページは着実にどんどん増えていっている。この先も旅への意欲がずっと続く限り、自分の旅の数々を、日本各地の様々な魅力をどんどん伝えていければと思います。これからも『金田政宗の旅の記録』をよろしくお願いします。九州もすっかり秋らしくなり、ほどよく乾いた涼しい秋風が心地良く、キンモクセイや野焼きの匂いが秋の訪れを感じさせる。紅葉の時季も間近。今年の秋旅も充実したものにしたい。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.11.02

コメント(0)

-

長崎県東彼杵郡東彼杵町 『大樽の滝、小樽の滝』

東彼杵町南部を流れる江ノ串川に懸かる滝。大樽の滝の落差は20m、小樽の滝の高さは10m。大樽の滝は2段の流れを持つ段瀑で、水量が豊富。小樽の滝は江ノ串川の枝沢に懸かっており、少ない水量で凸凹とした岩をさらさらと流れ落ちる。滝の周辺は河川公園 やすらぎの里として整備されており、公園、植物園、広場、グラウンドなどがある。春は川辺の桜が、初夏は水生植物園で菖蒲が綺麗に咲く。夏は川遊びの場となっている。河川公園 やすらぎの里。川辺は整備がされていて芝生も広がっている。家族連れでアウトドアを楽しんだり、10月中旬だったがまだ暑く、川遊びを楽しんでいる子供もいた。公園の遊具も新しいものとなっている。川を挟むようにして桜の木が連なっており、春になると桜の花が綺麗に咲き、さくらまつりも開かれているそう。川の上流、視界の開けた場所に大樽の滝がある。滝の全景。むき出しになった2段の巨岩を、多めの水量で水が流れ落ちる。一目見ると2段の滝だが、上流の方にはまだ数段の滝が続いているらしい。上段の滝。下段の滝。滝壺。水は濁っていて、水深は結構深いようだ。水生植物園。庭園のように綺麗に整備されていて、東屋がある。水仙や菖蒲が植えられており、梅の木も見られる。季節ごとに様々な種類の花を見れるようになっていて、特に初夏は沢山の菖蒲の花が綺麗に咲く。小樽の滝…があった場所。以前は駐車場から橋を渡り、そこから左へ歩いた丘を登った先にあったそうだが、現在は柵が設けられていて行けなくなっている。川へ下りてそこから岩を渡っていけば滝に行けるとの情報もあったが、軽装だったので諦めた。一目見ておきたかったものだが…↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.10.31

コメント(0)

-

長崎県東彼杵郡波佐見町 『鬼木の棚田』

虚空蔵山の山裾に広がる棚田。「鬼木棚田」と記されることもある。日本の棚田百選に選定されている。面積は22ha。虚空蔵山の山裾に約400枚の水田が作られており、茶畑もある。棚田は江戸時代中期から開拓されたと言われており、緩やかな山の斜面に石垣で畔を築き、下から何段も重ねる様にして棚田を形成している。1999年(平成11年)に日本の棚田百選に選定された。9月下旬には畦道に沢山の彼岸花が咲き、金色の稲穂と共に美しい秋景色を作り出す。冬は雪景色が美しい。毎年9月には鬼木棚田まつりが開催され、新米や農産物の販売や様々なイベントが行われている。中でも一番の見どころは案山子コンテストで、地元の人々が作った約100体以上のユニークな案山子たちが棚田の道沿いに展示される。棚田展望所。絶好の撮影スポットで、ここから山の斜面に広がる棚田全体を一望できる。鬼木棚田の碑。棚田展望所から見た棚田。緩やかな山の斜面にはまるで階段のように、果てしなく棚田が重なっている。訪れた時は10月中旬。ほとんどの田んぼで稲刈りが終わっていたが、数枚の刈られていない田んぼは一面に金色の輝きを見せていた。棚田展望所からの景色のパノラマ写真。展望所の近くにある小屋。中には案山子が飾られていて、無人販売もされていた。山の斜面で一番高い場所から見下ろした棚田。棚田には水田だけでなく、茶畑もある。実は日本で初めてお茶が伝来したのは長崎県で、日本一古いお茶の産地として知られる。波佐見町は山に囲まれた盆地となっていて、標高の高い場所は朝夕の寒暖差が激しく、茶の栽培に適している。波佐見町で育った茶は「波佐見茶」もしくは「彼杵茶」とも呼ばれ、広域では嬉野茶にも分類されている。山ノ上展望所。棚田の展望所で一番高い場所にある。山ノ上展望所の周辺に広がる茶畑。茶畑と棚田のツーショット。彼岸花。見頃になると畦道に沢山咲いているが、訪れた時はほとんど色褪せてしまっていた。僅かに咲いていた花は綺麗な赤を光らせていた。金色の実りを付けた稲穂。稲刈りが終わり、掛け干しされた稲穂。開田川。棚田のちょうど真ん中、東西を分けるようにしてを流れる川。水田から排出される水はこの川へと流れていき、夏季の稲作では重要な役割を担っている。中ノ川内川。棚田を流れるもう一つの川。棚田に展示されている案山子たち。鬼木棚田まつりが終わった後も、しばらくの間は案山子が棚田の道沿いに飾られている。どれもなかなかリアルに作られていて、人間と勘違いしそう。案山子は普通のものからユニークなもの、はたまた風刺じみたものまでいろいろあって面白い。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.10.30

コメント(0)

-

三重県四日市市 トンテキ屋ちゃん四日市店のトンテキセット

○トンテキセットトンテキ(200g)、キャベツ、ご飯、赤だしたっぷりソースのかかったトンテキ。たっぷり盛られたキャベツはトンテキのソースに浸して食べるとこれまた美味い。おかわり1杯無料。近鉄四日市駅の近くにある、トンテキ、ラーメン、中華料理店。三重県に複数の店舗を構えている。トンテキは四日市のソウルフードで、分厚い豚肩ロース肉をにんにくとラードで蒸し焼きにして、特製ソースを絡めて味付けしたスタミナ料理。ソテーした厚切りの豚肉、黒っぽい濃い味のソース、ニンニクが添えてある、千切りキャベツが付け合わせとなっているの4つの条件を満たしていると"四日市とんてき"に分類されるらしい。肉は切りきれておらず、かぶりついて食べるようになっている。その形状から「グローブ焼」と呼ばれることもあるんだとか。パンチの効いた味と旨みがやみつきになりそう。付け合わせの千切りキャベツをタレに浸して食べるとこれまた美味い。あっという間に箸が進んだ。とはいえ油っこさがすごく、胃もたれには注意だ。ライトアップで一際目立つ店の看板。メニューの看板には名物のトンテキをはじめラーメン、ホイコーロー、ギョウザなど重そうな品目がズラリ。まるでお客さんの腹に挑戦状を突き付けてるみたいだ…↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.10.29

コメント(0)

-

三重県鈴鹿市 『長太の大楠』

読みは「なごのおおくす」。鈴鹿市南長太町の田園に自生する、クスノキの巨樹。県の天然記念物、県指定文化財、景観重要樹木に指定されている。樹高26m、枝張り東西30m、南北35m、目通り直径2.9m、樹齢は不明(推定1000年?)。長太町の田園の中に1本だけ立つ、鈴鹿市のシンボルとも言えるクスノキの巨樹。周囲は田園となっているのでとても見通しが良く、近鉄名古屋線を走る電車からもその雄姿が眺められる。近年は樹勢の衰えが見られ、地元の方々によって枯れ枝の除去や周囲の土壌改良などの対策が進められている。2012年(平成24年)に三重県で初となる景観重要樹木に指定された。2020年(令和2年)に落雷の被害を受け、葉のほとんどが落葉し枝も一部が枯れてしまった為、現在も治療が進められている。かつて木が立っている場所に大木神社があり、クスノキそのものが神社として祀られていたと考えられている。現在も木のそばには式内社の碑が立っている。遠くから見た長太の大楠。広々とした田園の中、そのど真ん中に長太の大楠は立っている。周囲には景観を邪魔するものが何一つなく、一際大きな存在感を放っている。歩いて大楠の近くまで。長太の大楠の全体像。遠くからでも十分大きく感じられるが、近づくとそのスケールに圧倒される。長きにわたって風雨に晒されながらもずっと立ち続けている様子には力強さを感じられる。しかし2020年(令和2年)に落雷を受けた影響で葉がほとんど散ってしまい、小枝が全て裸の状態になっていた。落雷を受けていたとは知らず、本に載っていた写真とは随分違う姿だったので最初に見た時は驚いた。周辺は大楠以上に高い建造物がないため、ここに雷が落ちたらいつかは命中する運命だったんだろうが…避雷針を立てておかねばいつかまた危機に晒されそうだ。式内社大木神社の碑。嘉永年間に書かれた「勢国見聞集」にはこの地にある大楠を大木神社と言い、式内の社であるという記述があり、古くは大楠そのものを神社として祀っていたと考えられている。手前には石灯籠が一対立っており、根元には祠もなく、賽銭箱しか置かれていないことから大木信仰は今も続けられているようだ。近くに置かれていた太い枝。落雷の時に落ちたものだろうか?幹。しめ縄が巻かれている。根元の部分は空洞ができているのか、コンクリートで補強がされていた。根元周辺には新しい芽が沢山生えて葉を付けており、樹勢の回復を感じさせる。天に向かって高く伸び、大きく広がった枝。上部の枝は全体的に裸の状態だが、下部の枝には新しい葉が付いており、少しずつであるが樹勢も回復しているようだ。周囲の田んぼの稲は実りを付けていた。田んぼと長太の大楠。田んぼに水が張られた直後だと、大楠が水鏡に写り美しい光景を作り出す。特に夕方の景色は絶景。曇り空から太陽が姿を現し、後光を浴び光り輝く大楠。偶然写った光景であるものの、どこか神々しさを感じられた。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.10.28

コメント(0)

-

三重県鈴鹿市 お食事処 つばきのとりめし定食 梅

○とりめし定食 梅とりめし、小鉢、吸い物、漬物椿大神社名物のとりめし。椿大神社の椿会館の中にある食事処。椿大神社の名物、とりめしが食べられる。早速いただいたとりめしは醤油で味付けしたご飯に鶏肉、ニンジン、ゴボウを混ぜ合わせたもので、見た目は福岡県のかしわ飯に近いが、味はそちらと比べるとやや濃いめといったところ。とりめしは先代宮司の夫人が遠くから参拝してきた参拝者をおもてなしする為に作ったのが始まりなんだそうで、素朴ながらやさしい味がした。とりめし定食は梅、竹、松から選ぶようになっており、竹だとデザートが付き、松だと刺身も付く。メニューは他に茶そば、天ぷら、湯豆腐などがある。椿会館にある売店では「椿とりめし折」として弁当での販売もされている。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.10.26

コメント(0)

-

三重県鈴鹿市 『椿大神社②』

三重県鈴鹿市 『椿大神社①』の続き。椿岸神社。主祭神は天之鈿女命(アメノウズメノミコト)で、相殿に太玉命(フトダマノミコト)、天之児屋根命(アマノコヤネノミコト)を祀る。天之鈿女命は猿田彦大神(サルタヒコノオオカミ)の妻神であり、また芸道の祖神として知られ、芸能、縁結び、夫婦円満の御利益がある。社伝によると、紀元前3年(垂仁天皇27年)に猿田彦大神を祀る社を「上椿社」とし、こちらを「下椿社」と称して創建されたと伝えられる。朱塗りの鳥居と社殿が特徴的。扇塚。椿岸神社の境内にある。日本の芸能には欠かせない扇を供養する為に建立されたもので、芸能、儀式、舞に使われた古い扇をここに奉納する。御輿庫。招福の玉。椿岸神社の境内にある。夫婦円満、縁結び、招福導きの玉。この玉を3回撫でながら「祓へ給へ、清め給へ、六根清浄」と3度唱えてお祈りする。かなえ滝。椿岸神社の社殿右手にある小さな滝。参拝者の間でちょっとしたパワースポットになっているらしく、この滝をスマホの待ち受けにしていると願いが叶うと言われているんだとか。ちなみにこの滝の上流には金龍明神の滝があり、そこで流れ落ちている水は神水とされており、万病に効くと言われている。龍蛇神両地神社。御祭神は龍蛇神。大国主大神(オオクニヌシノオオカミ)の御使神を祀り、災難除け、水難除け、土地災難除けの守護神として仰がれている。かなえ滝より続く境内の清流。茶室 鈴松庵。松下電器産業(現パナソニック)の創業者である松下幸之助が、茶道の発展を祈念し庭園と共に寄進した茶室。1975年(昭和50年)に完成。鈴鹿市の「鈴」と松下幸之助の「松」を取り、「鈴松庵」と名付けられた。松下幸之助社。御祭神は松下幸之助命。先程も触れたが、松下電器産業の創業者である松下幸之助を祀る。松下氏は椿大神社と縁が深く、1966年(昭和41年)より何度も参拝を重ね、同年に開始された昭和の大造営においても巨額の資金を寄付している。1998年(平成10年)の帰霊十年目を迎えた時に、鈴松庵の近くに社殿を造営しここに椿大神社末社として建立された。言わずと知れた経営の神様で、国家繁栄や業績向上の御神徳があると言われている。二宮金次郎像。明治時代に椿小学校に寄贈されたが、経年劣化が進んだことで新たな金次郎像が造られるに伴い、古い像がここに奉安されている。行満堂神霊殿。猿田彦大神の神裔である行満大明神をはじめ鈴鹿七福神の一つである寿老神も祀る。また椿大神社に尽力した役員や崇敬者の御霊も祀り、慰霊顕彰が行われている。椿自彊館。2010年(平成22年)に完成した弓道場。名前の由来は易経に記されている"自彊不息"からきている。さざれ石。行満堂神霊殿前の池。レインボーグループより奉納された可愛らしいカエルの像が奉納されている。教育勅語記念碑。椿立雲龍神社。御祭神は立雲龍神。愛知県に鎮座する高座結御子神社の井戸のぞきに因む龍神を祀り、子育ての神、虫封じの神、腫れ物除去の神として崇められている。亀甲石。天然記念物に指定されている。五輪塔。1583年(天正11年)に発生した山本城攻めで焼き討ちにて亡くなられた御霊の供養塔。中央後列の五輪塔は山本城城主だった山本刑部大輔のもの。椿延命地蔵尊。平安時代後期に作られた三体の地蔵尊を祀る。首から上の病に霊験あらたかだと言われている。椿大神社の神仏習合が垣間見える。清瀬一郎弁護士顕彰碑。椿大神社が鎮座している鈴鹿市の山本町は入道ヶ岳区有地の境界を巡って長い裁判を争い、1945年(昭和20年)に清瀬一郎弁護士の尽力によって山本町が勝訴した。この石碑は清瀬一郎弁護士の大恩を伝える為に建てられたもので、毎年2回、完勝報恩祭が行われている。椿護国神社。日清戦争、日露戦争、太平洋戦争で殉じた英霊八十余柱を祀る。4月13日に慰霊大祭が行われている。縣主神社。御祭神は倭建命(ヤマトタケルノミコト)、建貝児王(タケカイコノミコ)。方災解除、病魔退散、国家安泰、社会安泰、家庭安泰の御神徳がある。延喜式鈴鹿郡十九座の一つで、かつては川崎村(現亀山市川崎町)に鎮座していたが、1908年(明治41年)に能褒野神社に配祀され、1998年(平成10年)に椿大神社の摂社として遷座した。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.10.25

コメント(0)

-

三重県鈴鹿市 『椿大神社①』

読みは「つばきおおかみやしろ」。鈴鹿山脈の麓に鎮座する、猿田彦大神を祀る神社の総本宮。主祭神は猿田彦大神(サルタヒコノオオカミ)。相殿に瓊々杵尊(ニニギノミコト)、栲幡千々姫命(タクハタチチヒメノミコト)を祀り、配祀に天之鈿女命(アメノウズメノミコト)、木花咲耶姫命(コノハナサクヤヒメノミコト)を祀り、前座に行満大明神を祀る。猿田彦大神は天孫降臨の際に道案内をした神として知られ、道の神、導きの神として広く信仰されており、交通安全、旅行安全、無病息災、厄除開運、商売繁昌などの御神徳がある。高山入道ヶ嶽、短山椿ヶ嶽を天然の社とした猿田彦大神が、安住地であった太古の磐座から現在椿大神社が鎮座する御船磐座に居を移したと言われている。紀元前3年(垂仁天皇27年)に倭姫命(ヤマトヒメノミコト)の御神託によって、高山短山の麓、御船磐座辺りに「道別大神の社」として社殿を造営して奉斎したのが始まりと言われ、日本最古の神社とも言われている(諸説あり)。仁徳天皇の御代に御霊夢により「椿」の字が付いて現在の社名となった。奈良時代に聖武天皇が参拝され、勅願と共に椿の大木に猿田彦大神の神面と獅子頭を彫らせて奉納された。これが後述する獅子神御祈祷神事の起源となっている。1871年(明治4年)に郷社、1927年(昭和2年)に県社に列した。1935年(昭和10年)に行われた内務省神社局の調査によって全国二千社余りの猿田彦大神を祀る神社の総本宮であることが判明。「地祇猿田彦大本宮」と尊称された。1987年(昭和62年)にアメリカ合衆国カリフォルニア州にアメリカ椿神社が創建され、海外での神道普及活動を開始した。現在では地元の方々より「椿さん」の愛称で親しまれ、「神様に呼ばれた人しか行けない」という俗説もあり、導きの神の御神徳を求めて全国からも参拝者が訪れている。毎月1日に月次祭と朝詣り、11日にみそぎ修法会が行われ、1月1日に歳旦祭、2月3日に節分祭、2月11日に獅子神御祈祷神事(丑・辰・未・戌年のみ)、2月21日に祈年祭と厄除大祭、4月に春季例大祭、5月に入道ヶ嶽奥宮大祭、6月に御田植祭、8月に八朔まいり(夏まつり)、9月に交通安全講大祭、10月に秋季例大祭、11月に七五三祭、12月に新嘗祭と師走大祓式が行われている。3年に一度、2月11日に行われる獅子神御祈祷神事は1300年以上の歴史を持つ伝統行事で、舞人が猿田彦大神の神面と天之鈿女命の化身と言われる獅子頭を装着し、厄除と諸願成就を祈念して七段の舞を演じるものとなっており、県指定無形民俗文化財に登録されている。一の鳥居。伊勢一之宮 椿大神社の碑。社号碑。椿大神社地祇猿田彦大本宮と刻まれている。庚龍神社。御祭神は金龍龍神、白龍龍神、黒龍龍神。樹齢400年と伝えられる樅の木に宿る3柱の龍神を祀る。木に宿った龍神が神域全体を守ったという伝承がある。獅子堂。聖武天皇が奉納された獅子頭に由来してこう名付けられた。車祓や交通安全祈祷が行われ、9月にはここで交通安全講大祭が行われている。獅子神御祈祷神事では、ここで祓い清めを行い平安を祈る。手水舎。石で作った可愛らしいカエルの置物が置かれている。二の鳥居。ここから拝殿まで一直線に参道が伸びている。三の鳥居、参道。杉の木が立ち並び、神聖で落ち着いた雰囲気で心が洗われる。杉の木は傷ついたり切られたりしないように保護や整備が徹底されている。四の鳥居。社殿。本殿は総檜で伊勢神宮と同じ神明造。猿田彦大神、瓊々杵尊、栲幡千々姫命、木花咲耶姫命、天之鈿女命、行満大明神の他に合祀された三十二神が祀られている。正面の外拝殿から内拝殿、本殿と続いている。内拝殿から先は外側から見えなくなっている。社務所、授与所。授与品は御札、交通安全守、厄除守、つばき御守、みちひらき守などのお守り、御朱印帳などがある。恵比須神、大黒天。参道の途中に安置されている。恵比寿神は航海安全・商売繁昌の神様で、大黒天は招福開運、五穀豊穣の神様。地球玉の猿田彦大神。国津神として地上を守護する猿田彦大神を表現した像。全国的に見ても猿田彦大神の像は珍しいものなんだそう。高山土公神陵。参道の途中に見られる前方後円墳で、猿田彦大神の御陵と伝えられる。大きさは周囲約300m、幅約50m、高さ約20m。御船磐座。御祭神は猿田彦大神、瓊々杵尊、栲幡千々姫命。室町時代の謡曲「鈿女」にも謡われている神代の神跡で、天孫こと瓊々杵尊御一行の御船がここに到着して繋がれ、この地から九州へ猿田彦大神が先導されたと伝わっている。椿会館。1階に食事処・売店がある。食事処では名物のとりめしがいただけるようになっていて、売店では椿草もち、椿こんにゃく、伊勢茶などのお土産が販売されている。研修、会議、宿泊など様々な目的にも利用できる施設で、神前結婚式や披露宴の受付もここで行われている。参集殿。研修を目的として建てられた施設で、こちらも1階に食事処と売店があり、参拝者の休憩所として利用されている。愛宕社。御祭神は愛宕大権現。本殿裏側にそびえる愛宕山に鎮座している。仁徳天皇の御代に御霊夢によって椿大神社の名になったという伝えから、参道入り口からは氏子より奉納された椿の木が植えられていて、椿のトンネルができている(トトロの森みたいな?)。天正年間の兵乱によって荒廃したが、1985年(昭和60年)に再興した。三重県鈴鹿市 『椿大神社②』へ続く↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.10.24

コメント(0)

-

京都府長岡京市 街の洋食屋 AKIRAの自家製ぽんずハンバーグ

○自家製ぽんずハンバーグ自家製ぽんずハンバーグ(150g)、かぼちゃのスープ、サラダ、ライス(パンに変更も可)自家製ぽんずハンバーグ。黒毛和牛の手作りハンバーグとなっていて、ソースはデミグラスソース、自家製ぽんず、てりやきソースの中から選べるようになっている。かぼちゃのスープ。ほんのりとしたかぼちゃの風味。コーンポタージュに近い感じ。フレンチドレッシングのかかった色鮮やかなサラダ。長岡京市の町中にある、レトロな雰囲気の洋食店。黒毛和牛を用いたハンバーグやステーキ、有頭のエビフライ、グリルチキンなど様々な洋食メニューが揃い、どこか懐かしい雰囲気の店内でゆっくりと食事が楽しめる。中でも一番人気はハンバーグ。こだわりの一品で、肉は筋や脂を取り除いた黒毛和牛のかたまり肉を用い、その肉は店で挽いている。頼まれてから1つ1つ丁寧に手作りしているんだそう。ソースは3種類から選べるようになっていて、今回は和風のぽんずでいただいた。表面は焦げ目が付くほどに焼き、中は肉汁がじゅわり。実に美味しかった。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.10.21

コメント(0)

-

京都府長岡京市 『長岡天満宮②』

京都府長岡京市 『長岡天満宮①』の続き。三の鳥居。錦景苑のすぐ近くに立っている。酒樽奉献舎。京都のみならず全国の様々な銘酒樽が奉納されており、下段には酒瓶も奉納されている。毎年4月には献酒祭が行われている。菅公御歌。"海ならず たたへる水の 底までも 清き心は 月ぞ照らさむ"と記されている。新古今和歌集収録。四の鳥居。拝殿前に立っている。手水舎。市指定有形文化財に指定されている。1913年(大正2年)に祝詞舎として建築されたもので、1941年(昭和16年)に移築されたもの。拝殿。太宰府天満宮の拝殿と似たような造りで、朱塗りであるが豪華な装飾は見られない。1941年(昭和16年)に造られたもの。拝殿から祝詞舎、本殿と続いており、本殿を囲むようにして透塀、築地塀が建てられている。本殿の正面左側には神饌所が建てられている。祝詞舎、透塀、築地塀、神饌所はいずれも市指定重要文化財に指定されている。本殿。府指定有形文化財に指定されている。三間社流造。1895年(明治28年)に建てられ、1941年(昭和16年)に平安神宮から移築されたもの。訪れた時は補修工事が行われていて、残念ながら見ることはできなかった。ちなみに、かつての旧本殿は京都市にある大歳神社へ移築されている。春日神社、八幡宮社。本殿は市指定有形文化財に指定されている。春日神社の御祭神は武甕槌命(タケミカツチノミコト)、経津主命(フツヌシノミコト)、天児屋根命(アメノコヤネノミコト)、比売神(ヒメノカミ)。八幡宮社の御祭神は応神天皇、比売大神(ヒメノオオカミ)、息長帯比売命(オキナガタラシヒメノミコト)。中小路宗城大人之像、中小路宗康大人之像。荒廃していた長岡天満宮を再建し、村社から府社にまで昇格させた中小路宗城と、宗城の息子で平安神宮より旧本殿、祝詞舎、透塀を拝領した中小路宗康の像。御神牛。牛は菅公と非常に関わりの深い動物であると知られている。いくつか列挙すると、菅公は丑年生まれであること、左遷される際に牛のおかげで刺客から逃れることができたこと、菅公の死後に牛車で遺体を運ぼうとしたところ途中で牛がひれ伏せて動かなくなってしまい、それが菅公の意思だと考えられその地に太宰府天満宮が創建されるといったものである。こうしたことから牛は菅公を象徴する動物として、各地の天満宮には牛の像が置かれている。紅梅殿。飛梅伝説などからもうかがえるように、菅公は梅をこよなく愛しており、邸宅も紅梅殿・白梅殿と名付けられた。当社において紅梅殿と呼ばれる建物は舞台となっており、祭事の際に神楽が奉納される。白梅殿。こちらは絵馬殿となっている。旧絵馬殿に残されていた、江戸時代に奉納された絵馬の一部が飾られている。社務所、授与所。市指定有形文化財に指定されている。授与品は受験・合格祈願の合格守りやストラップ型の御守り、合格鉛筆などがあり、他に学業御守、肌守、厄除守、交通安全守など様々な種類の御守りがある。新年と夏にはその時季しか授与されない特別な御朱印もある。筆塚。古くなった筆を供養する塚。5月になると筆塚祭が行われ、古い筆を御焚き上げする神事が行われる。長岡稲荷神社。御祭神は倉稲魂神(ウカノミタマノカミ)、猿田彦命(サルタヒコノミコト)、大宮女神(オオミヤノメノカミ)。五穀豊穣、商売繁栄の神として信仰されている。1900年(明治33年)に創建。松尾竜神、菅竜神、山神社。梅林。境内に隣接している梅林で、約300本の梅の木が植えられている。2月下旬から3月上旬に梅の花が見頃を迎え、3月には梅花祭が行われる。錦水亭。1881年(明治14年)創業の料亭。長岡天満宮に隣接する。八条ヶ池の池畔に数寄屋造りの座敷が6軒あり、四季折々の景観を楽しみながら料理が楽しめるようになっている。春はタケノコを用いた料理を、夏、秋、冬は旬の厳選された食材を用いた京料理が食べられる。料亭で作られている瓶詰のタケノコの佃煮は秘伝のタレで焚き上げたもので評判がよく、店頭だけでなくオンラインでの販売もされている。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.10.20

コメント(0)

-

京都府長岡京市 『長岡天満宮①』

菅原道真公のゆかりの地に鎮座する神社。御祭神は菅原道真公。言わずと知れた学問の神様。古くから学問、受験、文化芸術、厄除けの神様として信仰されている。長岡天満宮が鎮座する地はかつて菅原道真公が在原業平と共に詩歌管楽を楽しんだゆかりの地であり、菅公が太宰府へ左遷される途中にこの地に立ち寄り「我が魂長くこの地にとどまるべし」と名残を惜しんだ。それから九州に向かう際に同行したのが乙訓郡開田村(長岡京市の旧地名の一つ)の中小路宗則で、菅公は宗則と別れる際、自身の姿を模した小さな木像を彫った。菅公の死後、宗則へ贈られたその木像を御神体として祀ったのが長岡天満宮の創立だという。応仁の乱では兵火に巻き込まれ、社殿が焼失。1498年(明応7年)に再建されている。古来より皇室の崇敬が篤く、度々寄進造営を受け、1638年(寛永15年)には八条宮智仁親王により八条ヶ池が築造された。その後はしばらく荒廃していたが、明治時代に宮司の中小路宗城が復興。村社から郷社へ列し、さらに府社にまで社格が昇格する。1941年(昭和16年)に平安神宮の社殿が拝領移築され、現在に至る。境内には樹高2.5m、樹齢170年のキリシマツツジの回廊があり、4月中旬から下旬にかけて見頃を迎える。紅葉庭園「錦景苑」はモミジの庭園となっていて、秋は紅葉が美しく夜間はライトアップもされている。毎月1日に月首祭、25日に縁日祭が行われている。1月に歳旦祭、2月に節分祭、3月に梅花祭、4月に献菓祭、6月に御誕辰祭と大祓、7月に七夕祭、9月に名月祭、10月に例祭と氏子まつり、11月に七五三と新嘗祭、12月に大祓と除夜祭など、年間を通して様々な神事・行事が行われている。正面大鳥居。参道入り口にある、総御影石製の大鳥居。2002年(平成14年)の菅公御神忌1100年大萬燈祭を奉賛して1998年(平成10年)に奉納されたもの。土台は2018年(平成30年)の大阪府北部地震の後に補修され、紅梅・白梅が彫刻されている。長岡天満宮の碑。キリシマツツジ。市指定天然記念物に指定されている。樹高2.5m、樹齢170年。参道入り口、八条ヶ池のほとりにある回廊に約100株、全長70mにわたって植えられている。4月中旬から下旬にかけて見頃を迎え、深紅の花が境内を綺麗に彩る。八条ヶ池。1638年(寛永15年)には八条宮智仁親王により築造された池。外周は約1km。広大な池で、灌漑用のため池としても活用されている。池には中国浙江省の西湖に浮かぶ三譚印月の湖上の回廊をモデルとした、檜で造られた水上橋が設けられている。池畔には桜並木が連なっており、4月上旬には桜が見頃を迎え、ライトアップもされている。一の鳥居。中小路宗城宮司の境内整備事業竣工記念碑。1922年(大正11年)に建立された。菅公御歌。"海ならず たたへる水の 底までも 清き心は 月ぞ照らさむ"と記されている。新古今和歌集に収録された歌。長岡天満宮の奉納書初大会に長きにわたって審査委員長を務めた、森岡峻山先生没後10年を祈念して建立された碑。碑には菅公の生涯を通じての至誠の心を表した"以誠接萬事(誠を以て萬事に接す)"の文字が篆書で書かれている。塩田藪柑子、塩田里美夫婦句碑。俳句結社「蟻乃塔会」の主宰である塩田藪柑子氏の古希を記念して建立された句碑。吟道賀堂流長岡京吟詠会の結成20周年記念碑。詩文は主宰であった千阪賀秀氏の作詞によるもの。菅公御歌。"桜花 主をわすれぬ ものならば 吹きこむ風に ことづてはせよ"と記されている。後撰和歌集収録。二の鳥居。1692年(元禄5年)に霊元上皇が当社に寄進された鳥居の一つ。2018年(平成30年)に発生した台風20号によって倒壊し、補修は困難とされ再建はされなかった。解体された二の鳥居は、現在参道脇に安置されている。注連柱。かつて二の鳥居が建っていた場所。中小路宗則翁千年祭紀念碑。長岡天満宮を創立した中小路宗則の千年祭を記念して建てられた記念碑。すぐ近くには千百年祭紀年植樹がある。錦景苑。参道の途中にある、池泉式回遊庭園。中心にある弁天池には石橋が架けられており、池の周りには約100本のモミジの木が植えられ、四阿が設けてある。夏は青モミジ、秋は紅葉が美しく、紅葉の時季にはライトアップがされている。訪れた時は年末で、すっかり寒くなっていたがモミジの木はまだ赤色の葉を付けており、苔生した地面には散ったモミジの葉がかかり、風情ある景色を作り出していた。和泉殿社、白太夫社。和泉殿社の御祭神は菅原定義卿、白太夫社の御祭神は度会春彦命。菅原定義卿は道真公と同じく菅原氏の貴族・学者。度会春彦は道真公の父君である菅原是善が安産祈願をしたと伝えられる神主で、別名白太夫とも呼ばれ、豊受大神宮の禰宜でもあった。右側に見える石碑は長岡大明神社殿旧址の碑。笠松地蔵。境内から出土したと言われる笠松地蔵尊を祀る。京都府長岡京市 『長岡天満宮②』へ続く↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.10.19

コメント(0)

-

京都府向日市 『向日神社』

読みは「むこうじんじゃ」。向日山に鎮座する、1300年以上の歴史を持つ古社。本殿は国指定重要文化財に指定され、拝殿、北門、南門、瑞垣など多くの建造物が国登録有形文化財に登録されている。御祭神は向日神(ムカヒノカミ、御歳神)、火雷神(ホノイカヅチノカミ)、玉依姫命(タマヨリヒメノミコト)、神武天皇。向日神は大歳神(オオトシノカミ)の御子神である御歳神のことで五穀豊穣の神として信仰され、火雷神は祈雨と鎮火の神として信仰されている。創建は718年(養老2年)で、1300年以上の長い歴史を持つ。延喜式神名帳では山城国乙訓郡向神社と記載があり、同じ向日山に乙訓坐火雷神社が鎮座しており、向神社を上ノ社、火雷神社を下ノ社と呼んでいた。大歳神の御子神である御歳神が峰に来られて向日山と名付け、この地に長く鎮座され、御田作りを奨励したことが始まりと言われている。向日山に御歳神が長く鎮座したことで、やがて御歳神のことを向日神と呼ぶようになった。火雷神社は718年(養老2年)の社殿新築の際に玉依姫命と神武天皇を合祀している。1275年(建治元年)に向神社と火雷神社が併祭されることとなり、社名も向日神社に改称。向日一帯の総鎮守となった。1418年(応永25年)に本殿の造営が開始され、1422年(応永29年)に完成した。明治時代に入ると府社に列した。現在では「明神さん」の愛称で親しまれ、奈良時代より由緒ある古社として多くの参拝者が訪れ、春は桜、秋は紅葉の名所にもなっている。4月に桜祭り、5月1日に例祭、5月第二日曜日に還幸祭、7月に夏越の祓、10月に御火焚き祭が行われている。大鳥居。江戸時代末期の建立。大鳥居の扁額。正一位向日大明神と記されている。平安時代前期から中紀にかけての貴族で、日本の書道の基礎を築いたとも言われる小野道風の筆によるもの。向日神社の碑。さざれ石。神社ではたまに見かける、君が代にも詠われるさざれ石。この石は岐阜県揖斐郡春日村の山中にあったもの。大鳥居から拝殿まで伸びる、石畳の参道。長めの参道で緩やかな坂道となっていて、時々車も通る。桜並木となっていて、春になると桜の花が見事に咲き誇り、桜の時季は桜祭りも行われる。モミジ・カエデの木も連なっており、訪れた時は年末だったにも関わらず、季節外れとも言える紅葉景色が美しかった。手水舎。国登録有形文化財に登録されている。18世紀後期に再建されたもの。舞楽殿。1625年(寛永2年)に建立されたが、2002年(平成14年)に焼失。翌年の2003年(平成15年)に再建された。拝殿の手前に建てられており、奉納された提灯が沢山掛けられている。拝殿。国登録有形文化財に登録されている。入母屋造の瓦葺で、正面に千鳥破風と唐破風を持つ。1842年(天保13年)に再建されたもの。拝殿の彫刻。本殿。国指定重要文化財に指定されている。三間社流造の瓦葺。拝殿、幣殿と繋がった構造となっている。1418年(応永25年)より造営が始まり、1422年(応永29年)に完成した。室町時代の流造の代表的建築物とも言われ、東京都の明治神宮の本殿は向日神社の本殿をモデルとして建立されたとも伝えられている。祖霊社。国登録有形文化財に登録されている。拝殿とは江戸時代末期に建立された渡廊で繋がっている。1688年(元禄元年)に建立。社務所、参集殿。向日市天文館。舞楽殿のすぐ近くにある。プラネタリウムがあり、観覧料は大人200円、小・中学生は100円。展示室の見学は無料。一定期間中は天体観望会も行われている。勝山稲荷神社。国登録有形文化財に登録されている。御祭神は倉稲魂命(ウカノミタマノミコト)。社殿は1967年(昭和42年)に大阪から移築されたもの。元稲荷神社。本殿裏の古墳の上に社が建てられている。天満神社。国登録有形文化財に登録されている。御祭神は菅原神、大歳神(オオトシノカミ)、屋船神(ヤフネカミ)。1833年(天保4年)に建立。御霊神社。国登録有形文化財に登録されている。御祭神は伊邪那岐尊(イザナギノミコト)、伊邪那美尊(イザナミノミコト)。元々は向日市に存在した物集女村にあった社で、1877年(明治10年)に移築された。五社神社。国登録有形文化財に登録されている。御祭神は大己貴神(オオナムチノミコト)、武雷神(タケイカヅチノミコト)、別雷神(ワケイカヅチノミコト)、磐裂神(イワサクノカミ)、事代主神(コトシロヌシノカミ)。岡松、石神、三嶋鴨、賀茂、春日の五社を祀る。江戸時代末期の建立。大鳥居の沓石。向日神社御鎮座千三百年の記念事業で、大鳥居の改修工事を行った際に出土した根石の上にあった沓石。鶏冠木の苑。本殿のすぐ裏にある。かつて本殿があった場所で、後にヤマザクラとカエデの神苑となった。戦前までは土俵があったそう。春日神社。国登録有形文化財に登録されている。御祭神は武甕槌神(タケミカヅチノカミ)、齋主神(イワヒヌシノカミ)、天津兒屋根尊(アマツコヤネノミコト)、姫大神(ヒメオホカミ)。元々は森本村にあった社で、1878年(明治11年)に移築された。神変大菩薩、勝山身代不動明王、白雲龍王、白玉弁財天女。岩窟の中に役行者(神変大菩薩)の像が祀られている。向日大明神、秀九大明神。増井神社。火雷大神の荒魂を祀る。祠の裏側に火雷大神荒魂を祀る井戸があり、それが御神体となっている。祈雨の際には井戸から神水が汲まれて神事が行われ、また神水は無病息災の御神徳があるとされる。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.10.13

コメント(0)

-

大分県臼杵市 『臼杵石仏』

平安時代後期から鎌倉時代にかけて彫刻されたと言われる磨崖仏群。「臼杵磨崖仏」と記されることもある。国宝、国の特別史跡に指定されている。凝灰岩の岩壁に彫刻された磨崖仏群で、摩崖仏はホキ石仏第一群、ホキ石仏第二群、山王山石仏、古園石仏の4つの箇所に分かれている。いずれも巨大な凝灰岩を彫って高浮き彫りにしたもので、彫刻のみならず彩色もされている。規模や数量、彫刻の質の高さから日本を代表する石仏群とも言われ、700年以上前にできたものであるため経年劣化が見られるものもあるが、多くの磨崖仏が良い保存状態で残っている。磨崖仏造営に関する資料は何一つ残っていないため、誰がどのような目的で作ったのかは不明。磨崖仏の様式などから平安時代後期、一部は鎌倉時代に作られたものと言われている。山岳仏教の衰退によって存在が忘れ去られたことで長らく風雨に晒され、劣悪な環境から多くの磨崖仏が削られ、一部は頭部が剥落したものもあった。中でも古園石仏の大日如来像の仏頭は1993年(平成5年)に保存修復がされるまで下の台座に置かれたままだった。1913年(大正2年)に京都帝国大学によって発掘調査が行われ、1952年(昭和27年)に国の特別史跡に、1962年(昭和37年)に国の重要文化財に指定された。1980年(昭和55年)から14年間に及ぶ保存修復工事が行われ、1995年(平成7年)に摩崖仏として全国初、彫刻として九州初となる国宝に指定された。拝観料は大人(高校生以上)550円、小人(小・中学生)270円(団体割引有)。個人旅行の観光客向けの無料ガイドあり(要予約)。臼杵石仏事務所・石仏観光センター、駐車場。拝観料は事務所で払い、入場券を貰う。すぐ近くに臼杵せんべいで知られる後藤製菓があり、せんべい作り体験や工場見学ができるようになっている。国宝・特別史跡臼杵石仏の碑。ホキ石仏第二群第第二龕、九品の弥陀像。9体の阿弥陀如来像が刻まれている。中央の一尊だけは裳懸座(仏像の裾が垂れ下がった台座のこと)に座している。平安時代末期に作られたものと言われている。ホキ石仏第二群第一龕、阿弥陀三尊像。中尊にどっしりとした阿弥陀如来像が彫られていて、彫刻技術が見事で臼杵石仏の中では最も優れた石仏の一つとなっている。平安時代後期に作られたもの。石仏群は風雨に晒されないよう、保護が徹底されている。ホキ石仏第二群もかつては石仏の上に小さな屋根が設けられていただけで、更に地下水や表面温度の変化によって著しく風化が進んでいたという。1983年(昭和58年)に保存修理が行われており、以後も日本における代表的な石仏群を後世に残すために市が保存管理に努力している。ホキ石仏第一群第四龕、地蔵十王像。中尊に地蔵菩薩を配し、左右に5体ずつの十王像を配している。左脚を下ろして座する地蔵菩薩は古い様式で珍しいものだそうで、彩色もはっきりとしている。鎌倉時代に作られたもの。ホキ石仏第一群第三龕、如来三尊像。中尊に金剛界大日如来、左に阿弥陀如来、右に釈迦如来が並ぶ。いずれの仏像も台座に裾が大きく垂れ下がっているのが特徴的で、台座の前面には経文や願文を納めたと思われる丸・四角の穴がある。平安時代末期に作られたもの。ホキ石仏第一群第二龕、如来三尊像。ホキ石仏第一群の中心的存在である阿弥陀如来。三尊とも見事な彫刻技術で彫られていて、ホキ石仏第二群の阿弥陀三尊像と共に臼杵石仏で最も優れた石仏の一つとなっている。平安時代後期に作られたもの。ホキ石仏第一群第一龕、如来三尊像。中尊に釈迦如来を配し、脇侍菩薩立像を左右に配している。彫刻はやや簡素なものとなっている。平安時代末期に作られたもの。石造五輪塔。国指定重要文化財に指定されている。「中尾五輪塔」とも言われる。大小二基の五輪塔で、阿蘇溶結凝灰岩で造られている。大きな方は1170年(嘉応2年)、小さな方は1172年(承安2年)の銘が刻まれている。山王山石仏。中尊には大きな如来座像を据え、左右には如来座像を配している。珍しい形式なんだそう。他の石仏と比べると童顔に見え、どこか和やかな雰囲気。「隠れ地蔵」とも呼ばれている。平安時代後期に作られたもの。訪れた時は秋。石仏の目前にあるモミジの木は綺麗に紅葉していた。金剛力士立像。国宝に指定されている。古園石仏と同時期に、参道の山門の金剛力士像として彫られたものではないかと言われている。2017年(平成29年)に国宝に追加指定された。古園石仏。13躯の石仏で構成された臼杵石仏の中心的存在で、中尊に大日如来像を配していている。かつては風化が進んで荒廃した状態で、大日如来像の仏頭は1993年(平成5年)に保存修復がされるまでの間、長きにわたって台座の前に安置されていた。平安時代後期に作られたもの。訪れた時は保存修理が行われていて、一部の石仏に苔が生えないように紫外線照射がされていた。ちなみに臼杵駅前には大日如来像のレプリカがあり、こちらは保存修復がされる前から仏頭が繋がった状態であったことから、願を掛けると首が繋がる、会社でクビにならないという俗説が生まれた。満月寺。臼杵石仏を作らせたと言われる真名野長者の発願を受け、石仏を彫ったと伝えられる蓮城法師により創建された寺院。臼杵石仏の守護寺。12世紀に創建され、かつては広い境内を持つ天台宗の寺院だったものの、17世紀に一度廃寺となっている。現在の寺院は1951年(昭和26年)に復興されたもの。木原石仏。満月寺の境内にある、地中に埋まった仁王像。古くは像の鼻を削って飲むと疫病に効くという言われがあり、2体とも鼻の部分が削りきられてしまい無くなっている。真名野長者夫妻像、蓮城法師像。満月寺の境内にある。伝説によると真名野長者が臼杵石仏を作らせ蓮城法師が石仏を彫ったと言われているが、伝説と石仏が彫られた年代が異なる為、実際はどうであるのか定かではない。石仏梵鐘。平和を祈願し、1988年(昭和63年)に造られた。宝篋印塔(日吉塔)。国指定重要文化財に指定されている。日本最大の高さを誇る宝篋印塔で、日吉塔という名前は満月寺の守護社である日吉社から付けられたものだと考えられている。塔身は彫り抜かれていてその前面に扉をつけていた痕跡があり、台石の格狭間は二連の蓮が彫られた関東式のものとなっている。建立以来この位置を動いていないことが発掘調査によって判明している。13世紀後半に建立されたものだと考えられており、同時期の石造宝篋印塔は非常に貴重なものとなっている。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.10.05

コメント(0)

-

福岡県田川郡香春町 ドライブインかわらの立喰いうどんとたこ焼き

○うどん柔い麺が特徴的なかけうどん天かすとねぎはかけ放題。七味もある。○たこ焼き焼きたてほくほくのたこ焼き(10個)県道322号線、金辺川沿いにあるドライブイン。1967年(昭和42年)に創業した昔ながらのドライブインで、レトロな雰囲気が漂う。6時半から営業しており、仕事に行く人たちやトラックの運転手、ライダーや旅人なども朝早くから多く訪れている。うどん・そばは立ち食いとなっており、かけ、丸天、エビ天、ごぼう天があるがいずれもワンコインで食べられるお手頃価格。柔らかめの麺が特徴的で、出汁は昔から変わらない伝統の味なんだそう。非常にシンプルな感じだが、これが何故だかクセになる。サッと頼んでズズーッとあっという間に平らげてしまった。ちなみにうどん・そばはお持ち帰りもできるようになっている。たこ焼き店も併設していて、せっかくなのでそちらも買って食べてみた。たこ焼きはオーソドックスな作りだが、ソースが何だか普通と違う感じがした。それもそのはず、一般的なお好みソースでなく、ケチャップを用いた当店のオリジナルソースとなっている。ソースはなしにも変更でき、そのたこ焼きをうどんの出汁に浸けて食べるのが通なんだとか。たこやき屋。たこ焼きは5個単位で買うシステムとなっていて、作っている様子を間近に見れるようになっている。かつては数百個を一度に買う猛者もいたとか…?店内に掛けられている昔のドライブインの写真。昔は立ち食いうどん・そばが屋外にあったようだ。すぐ隣にある、とんこつらーめん猫猫。こってりとした豚骨ラーメンに唐揚げのセットが人気。レトロな外観のドライブイン。店内の雰囲気といい、看板といい、レトロ好きにはこうしたドライブインはたまらない。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.10.04

コメント(0)

-

福岡県宗像市 『地島②』

福岡県宗像市 『地島①』の続き。泊港。泊地区にある船着場で、ここにも渡船が発着する。地島ふれあい館。泊港のすぐ近くにあり、船の待合室となっている。地島診療所・なぎさの家が併設しており、島内ただ一つの病院としても機能している。泊地区の町並み。親水広場。海浜沿いにある小さな公園。太田種次郎石碑。地島出身で、朝鮮出漁の創業者である太田種次郎の記念碑。朝鮮出漁は明治時代以降に行われていた朝鮮近海への出漁で、福岡県では1891年(明治24年)に開始され、地島の漁師も関わっていた。朝鮮出漁がピークに達すると朝鮮半島南部に移住漁村の建設が進められ、ほとんどが失敗に終わったが、太田種次郎の経営した入佐村は数少ない成功例であったという。観音堂。竜神様の祠。海岸の岩の上に建てられた小さな祠。祠の中には何故か石が安置されている。泊漁港。釣りスポットで、釣り人が多く訪れていた。防波堤に描かれた絵。離島ではよく見かける。魚、海、ツバキの絵の他に、火を消したかまどの中で暖を取る「カマド猫」の絵も描かれている。殿様波止。黒田藩の黒田長政の命によって築かれたと言われる波止。殿様波止近くに並べられた無数の蛸壺。地島ではお馴染みの光景のようだ。厳島神社。御祭神は田心姫神(タゴリヒメノカミ)、湍津姫神(タギツヒメノカミ)、市杵島姫神(イチキシマヒメノカミ)。宗像三女神を祀る。沖ノ島から安芸国(現広島県西部)の宮島へ勧請がされる際、大風に遭って地島へ立ち寄り、仮屋を建てて大風が止むのを待った。その後、その仮屋に宗像三女神を勧請し祀ったのが始まりと言われている。こうした経緯から、ここでは宮島よりも先に厳島神社が建立されたと伝えられている。元日にのりぞめ、6月第2土曜日に夏祈祷、7月15日に地島山笠(祇園祭)、10月に宮座が行われている。7月の地島山笠(祇園祭)は泊地区と豊岡地区が当番制で行い、当日になると当社から山笠が出発し、集落へ移動する際に山笠を船に乗せて海を渡るようになっており、その光景は地島の風物詩となっている。島に自生するヤブツバキの木。地島には約6000本のヤブツバキが自生しており、それから取れる天然の椿油は地島の特産品となっている。椿油は生産量が少ないものの、品質の良い高級品で食用だけでなく整髪にも用いられる。10月中旬になると椿の実の収穫が始まり、それを島内の加工場で精製し販売しているそう。椿油は道の駅 むなかたで販売されている。島の猫たち。泊漁港の周辺で見かけられる。皆人に慣れているようで、たまに漁港の釣り人のおこぼれをもらおうと集まっているのも見られる。最終便の渡船に乗って本土へ戻った。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.10.03

コメント(0)

-

福岡県宗像市 『地島①』

読みは「じのしま」。玄界灘と響灘の境界に浮かぶ島(有人島)。面積は1.57㎢、周囲は9.3km、人口は122人。北西から南東にかけて細長く伸びた形状をしており、島の大半は山地で遠見山、祇園山、猿毛山の3つの山がある。泊地区と豊岡地区の2つの集落があり、それぞれの港に船が発着する。神湊港から渡船で行けるようになっている。1日6便。バスやタクシー、レンタサイクルはなく、移動は徒歩のみとなっている。観光スポットはいくつかの展望台、厳島神社、牧神社などがあり、つばきロードという自然遊歩道が2つある。港は釣りのスポットとなっていて、来訪者の多くは釣りに訪れている。ウニ、ワカメ、アワビなどの漁業が盛んで、島内には約6000本のヤブツバキが自生しており、椿油も生産されている。これら特産品は道の駅むなかたなどで買えるようになっている。島名の由来は厳島神社に祀る市杵島姫神(イチキシマヒメノカミ)の名が慈島(いちきしま、じのしま)に転じてそれが島の名前として呼ばれるようになり、やがて地島という表記に変わったという説がある。1615年(元和元年)に黒田藩が幕府より命を受け、遠見山に番所を設置。黒田藩の黒田長政が参勤交代の際にこの島に立ち寄ったという史実があり、島内には長政公の由来がある殿様波止や殿様井戸がある。1711年(正徳元年)に朝鮮通信使が相島からの航海の途中に、台風に遭遇したためこの島に滞在した記録が残っている。明治時代の初期まで地島村として村政が敷かれていたが、1889年(明治22年)に宗像郡の一部となる。その後の市町村合併によって1955年(昭和30年)に玄海町、2003年(平成15年)に宗像市となった。神湊港。ここから渡船「ニューじのしま」に乗り地島へ。地島には船着場が2つあり、泊港、白浜港のどちらかを選んで乗船券を購入する。釣りに行くなら泊港、西から東へ島歩きを楽しむなら白浜港がおすすめ。ちなみに神湊港からは地島だけでなく大島にも行けるようになっている。泊港を経由して白浜港へ。渡船に乗り約25分、地島に到着。豊岡漁港。船着場のすぐ近く、豊岡地区の漁港。牧神社。御祭神は猿田彦命(サルタヒコノミコト)。「牧大明神」とも呼ばれる。豊岡地区に鎮座する神社で、かつての島の氏神だった。9月15日に例祭が行われている。つばきロード(倉瀬遊歩道)。島に2つある、つばきロードと呼ばれる遊歩道の一つ。道沿いには自生のヤブツバキが群生している。ここから約1km歩いた先に倉瀬展望台があり、そこまで歩いていく。道の高低差はそこまでないが、道のりはやや長い。倉瀬展望台。つばきロードを歩いた先にある、島の西端に位置する展望台。展望台からは間近に大島が見え、倉瀬灯台、相島、志賀島などが見える。天気が良いと沖ノ島も見えるようだが、この日は見えなかった。倉瀬灯台。沖合に浮かぶ島に設置された自動式の灯台。夕刻を過ぎると自動で光を点灯し、電球交換も自動でできるようになっている。高台から見た豊岡地区の町並み。ちなみにこの地区は港の名前にも名残があるように、元々は白浜と呼ばれていた。町の人々がこの集落が豊かな岡になるようにと願い、後に豊岡と名付けられた。大師堂。遠見山の麓にある。この近くに沖ノ島展望台まで続く山道があるが、訪れた時は通行禁止になっていた。地島小学校。島内にある唯一の学校。孝女こやの碑。かつてこの島に住んでいた九朗右衛門という人物の娘であるこや(古也)が、大変親孝行な人物だったとのことで、それを後世に語る碑が地島小学校の近くに建てられている。訪れた時は6月。集落にはアジサイが咲いていた。つばきロード(遠見山遊歩道)。もう一つのつばきロード。こちらは途中から登山道となっており、島内で最も高い遠見山を登っていく必要がある。山道の途中に大敷展望台、遠見山山頂には沖ノ島展望台がある。少し道が荒れているので注意。大敷展望台。登山道の400段の階段を登ったところにある展望台。訪れた時は天気があまり良くなく、おまけに雑草が生い茂っていて視界が遮られていたが、天気が良いと北九州方面が見渡せるそう。沖ノ島展望台。地島で最も高い遠見山の山頂にある展望台。天気が良いと沖ノ島が見えるが、こちらも残念ながら見えず。福岡県宗像市 『地島②』へ続く↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.10.01

コメント(0)

-

福岡県宗像市 『大島②』

福岡県宗像市 『大島①』の続き。大島灯台から遊歩道を歩いて風車展望所まで。道のりはかなり長く、風車展望所まで片道1時間ほど。一部道が荒れていて、雑草が生い茂っているところもある。1人でひたすら歩き続け、本当に辿りつけるか不安だったが何とか風車展望所まで歩ききった。風車展望所。牧場の小高い丘の上にある風車と展望台。潮風に扇がれて風車が回るようになっているそうだが、訪れた時は回っていなかった。昼は展望台から眺める玄界灘と大空が綺麗だった。夜になると天体観測のスポットになってるんだとか。大島砲台跡。1935年(昭和10年)に大島の一部が下関要塞のうちの大島砲台となり、カノン砲が4門配備される。1945年(昭和20年)には砲兵部隊が緊急配備されていた。太平洋戦争終戦後にカノン砲は撤去されたが、コンクリート製の基礎が現在も遺構として残っている。砲台跡では2024年(令和6年)の響きあうアート宗像で展示された作品がいくつか見られた。観測所跡。玄界灘の敵艦の距離や速度を図るために使われていた建物で、ここにも響きあうアート宗像の作品があった。日本海海鮮・戦死者慰霊碑。1905年(明治38年)の日本海海戦において、島の沖合の玄界灘で大日本帝国海軍とロシア帝国海軍の艦隊が衝突。4830名のロシア兵と117名の日本兵が戦死した。戦死した英霊の安らかな永眠を祈り、2013年(平成25年)に大島砲台跡近くに慰霊碑が設置された。カナディアンキャンプ大島牧場で飼育されている馬たち。バス停の近く、柵から顔を出してこちらを興味深そうに見ていた。可愛い。カナディアンキャンプ大島牧場では乗馬体験ができるようになっており、馬に乗りながら大島の絶景を楽しめる(事前予約制)。沖津宮遥拝所。宗像大社の三宮の一つである沖津宮の遥拝所。「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の1つとして世界遺産に登録されている。島の北部、大島から約48km離れた沖ノ島・沖津宮へ拝む場所で、沖ノ島は一般人の上陸ができなくなっている為、ここが沖津宮へ最も近い参拝所となる。海沿い、石段を上ったところに社殿が建てられている。天候条件が良いとここからも沖ノ島が見れるようになっている。正三位神社。御祭神は綿積大神(ワタツミノオオカミ)。沖津宮遥拝所の左手に鎮座する。かつては沖津宮の末社だった。安倍宗任の墓。安倍宗任は平安時代の武将で、陸奥国(現福島県、宮城県、岩手県、青森県)の豪族。安倍元首相の先祖でもある。前九年の役にて宗任は敗れ、伊予国(現愛媛県)へと流され、更にその後大島へと流されこの地で亡くなった。近くには宗任が建立した安昌院があり、島内唯一の寺院となっている。港周辺に点在する旅館や民宿。大島交流館。中津宮、沖津宮遥拝所、沖ノ島を中心に、大島の歴史や文化を紹介・展示している。入場料は無料。厳島神社。御祭神は市杵島姫神(イチキシマヒメノカミ)。古くは市杵島神社、弁財天社とも呼ばれていた。夢の小夜島。室町時代の連歌師である宗祇がこの島に訪れ、和歌に詠んだ小島。手前には朱塗りの鳥居が立ち、小島を覆うように生える松の緑とのコントラストが美しい。干潮の時だけ近づけるようになっており、満潮の時には鳥居と小島が海に浮かび干潮の時とはまた違った光景を作り出す。海の道(干洲)。夢の小夜島の近く、干潮時のみ現れる海へと伸びる道。訪れた時はすっかり潮が引いており、奥の岩場まで行けるようになっていた。17時半の船に乗り、本土へ帰着。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.30

コメント(0)

-

福岡県宗像市 『大島①』

玄界灘と響灘の境界部に浮かぶ島(有人島)。「筑前大島」と呼ばれることもある。島内に鎮座する宗像大社 中津宮と沖津宮遥拝所は「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の1つとして世界遺産に登録されている。面積は7.45㎢、周囲は17km、人口は540人。横に長い島で起伏に富んだ地形をしている。神湊港から旅客船、フェリーで行けるようになっている。1日7便。神宿る島と言われる沖ノ島に最も近い島で、島の北部海沿いには沖津宮遥拝所があり、漁港近くの御嶽山麓には中津宮が鎮座している。施設や観光スポットが豊富で、島内にはホテル、旅館、民宿がいくつか点在しており、キャンプ場もある。漁港周辺には食事処やカフェもあり。観光スポットは風車展望所、大島灯台、御嶽山など。乗馬クラブ、バギーパークなどの体験スポットもある。釣りの名所でもあり、多くの釣り人が訪れている。レンタサイクル、レンタカー(要予約)あり。島内には観光路線バス「グランシマーレ」が運航している。徒歩専用のコースとして九州オルレ宗像・大島コースがあり、名所を巡りながら歩いて島をぐるりと一周することも可能となっている。日本神話において、天照大神(アマテラスオオカミ)が宗像三女神に御神勅を下し、湍津姫神(タギツヒメノカミ)がこの島を治め中津宮が鎮座したと言われている。1643年(寛永20年)に津和瀬の海岸に異国船が到来し、異国船警戒の為に遠見山山頂などに番所が設けられ、沖ノ島にも見張りが派遣されていた。1889年(明治22年)に宗像郡大島村として村政を開始。1905年(明治38年)の日本海海戦では沖合で大日本帝国海軍とロシア帝国海軍の激しい戦闘が起こり、大日本帝国海軍が勝利。犠牲になった多くのロシア兵の遺体が島へと流れ着いたという。1935年(昭和10年)に下関要塞のうちの大島砲台となり、カノン砲が4門配備された。太平洋戦争終戦後にそれらのカノン砲は撤去されたが、台座や観測台などの遺構が現在も残っている。2005年(平成17年)に宗像市へ編入合併した。2013年(平成25年)に先の日本海海戦の慰霊の為、大島砲台跡に日本海海鮮・戦死者慰霊碑が建立された。2017年(平成29年)に宗像大社 中津宮と沖津宮遥拝所が「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の1つとして世界遺産に登録された。神湊港から旅客船「しおかぜ」に乗り大島へ。所要時間は片道約25分。大島へ向かう途中で見える地島。こちらの島も神湊港から行けるようになっている。大島に到着。大島港渡船ターミナル。観光案内所と売店があり、2階は展望デッキとなっている。レンタサイクルが借りられるようになっているが数に限りがあり、1台もない場合は待ちが必要。付近には予約制のレンタカー大島もあり。宗像大社 中津宮。御祭神は湍津姫命(タギツヒメノカミ)。宗像大社の三宮の一つ。「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の1つとして世界遺産に登録されている。詳しくは宗像大社 中津宮を参照。御嶽山登山口。御嶽山の標高は224mで、島内の最高峰。ここから約800mの登山道を歩き、山頂の御嶽山展望台を目指す。登山道の序盤は急勾配が続き、途中に何箇所かベンチが設けられている。木々に包まれ木漏れ日差し込む登山道。山頂を目指してひたすら登っていく。歩き続けて20分、山頂に到着。御嶽山展望台。御嶽山の山頂にあるパノラマ展望台。登山だけでなく、車でも来れるようになっている。晴れた日は地島や相島、長崎県の壱岐島、福岡本土の福岡タワーやPayPayドーム福岡が見える。展望台からは天候の条件が良いと沖ノ島も見える。訪れた時は薄ぼんやりとではあるが沖ノ島が見えた。御嶽神社。国指定史跡に指定されている。御祭神は天照大神(アマテラスオオカミ)、湍津姫命の荒魂。五穀豊穣、家内安全、入試合格の祈願に訪れる人が多い。この地に湍津姫命が降臨したと言われている。宗像大社 中津宮とは古くから深い関わりを持っており、中津宮と繋がる形で境内が形成されている。社殿の裏側からは国家祭祀の遺跡が発見されている。大島灯台。島の北西に立つ灯台。1926年(大正15年)に初点灯し、1973年(昭和48年)に自動化されている。天気が良いとここからも沖ノ島が見える。大島灯台の手前左手に三浦洞窟までの道が伸びている。木々のトンネルをくぐって海岸に出て、そこから海沿いを歩いて三浦洞窟へ。三浦洞窟。海岸沿いに空いている高さ5m、奥行き6mの浅い洞窟。1643年(寛永20年)にヨハンというキリスト教の神父がこの島に流れ着き、この洞窟に隠れ住んでいたと言われている。キリスト教にまつわるものが見れると思いきや…洞窟内には何故か仏像や地蔵が安置されている。馬蹄岩。海岸沿いにある白色の巨岩。沖ノ島の沖津宮に祀られている田心姫神(タキリヒメノカミ)が馬に乗ってこの岩から沖ノ島へ飛び渡ったと言われ、岩の凹みはその時にできた馬の足跡と伝えられている。ハマヒサカキの群生。ハマヒサカキは海岸に生える常緑低木。県内では玄界灘から周防灘までの海岸に分布していて、大島では大島灯台の岬の斜面に群生している。岬から見た海岸の景色。福岡県宗像市 『大島②』へ続く↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.28

コメント(0)

-

福岡県宗像市 『宗像大社 中津宮』

宗像大社の三宮の一つで、宗像三女神のうちの1柱である湍津姫神を祀る神社。「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の1つとして世界遺産に登録されている。御祭神は湍津姫命(タギツヒメノカミ)。沖津宮の田心姫神(タキリヒメノカミ)、中津宮の湍津姫命、辺津宮の市杵島姫神(イチキシマヒメノカミ)の三柱の神を総称して宗像三女神と号し、三宮を総称して宗像大社という。古くから道の神様として崇敬されており、交通安全、航海安全の御利益がある。また、境内社の一つである織女神社は、縁結びの神様として篤く信仰されている。宗像三女神は天照大神(アマテラスオオカミ)と素盞鳴尊(スサノオノミコト)との誓約によって生まれた神。三女神が天照大神より御神勅を授かって玄界灘の島々へと降り立ち、統治し始めたことが宗像大社の始まりと言われている。御嶽山の山頂にある御嶽山祭祀遺跡を起源とし、海に面した高台に本殿が造営された。中津宮本殿造営の後、御嶽山祭祀遺跡の場所に御嶽神社が建立され、宗像大社 中津宮と御嶽神社を繋ぐ形で境内が形成された。現在では地元のみならず全国からも参拝者が訪れており、春と秋の大祭では島外からも参列者が集まり大きな賑わいを見せている。毎月1日と15日に月次祭が行われている(1月は15日のみ)。1月に歳旦祭、2月に節分祭、5月に節句祭、4月に昭和祭と春季大祭、6月に大祓式、8月に七夕祭、9月に沖津宮神璽奉遷祭、10月に秋季大祭、11月に明治祭、12月に大祓式・除夜祭など、年間を通して様々な神事・祭事が行われている。4月に行われる春季大祭は豊漁と五穀豊穣を祈念する祭りで、沖津宮遥拝所と御嶽神社でも行われる。7月の七夕祭は境内社の織女神社で行われる祭りで、鎌倉時代から行われている。10月の秋季大祭は豊漁と収穫を感謝する祭りで、島外からも多くの参列者が集まる。一の鳥居。正面鳥居の石鳥居。海に面して建っている。社号碑。近代社格制度において最高位である官幣大社に列している。二の鳥居。神池、太鼓橋。手水舎。石段。木々に囲まれていて、空気も綺麗。神門。木造の銅板葺。石造狛犬。神門から海まで続く参道。冬至の前後40日間の間には、朝日が社殿から鳥居までの一直線上に昇り、宮地嶽神社の光の道のような光景が作り出される。拝殿。切妻屋根の銅板葺。福岡藩主黒田氏の再建。本殿。県の重要文化財に指定されている。檜皮葺の流造。屋根の鰹木の部分が特殊な造りとなっていて、円形と四角形を3つ束ねたものが載っている。この鰹木は陰と陽を表し、3つ束ねているのは宗像三女神を表していると言われている。宗像氏貞の建立で、17世紀前半に再建されたもの。社殿の全体像。前戸神社、年所神社、御嶽神社。辺津宮と同じく、本殿を囲むようにして末社群が並んでいる。祓方神社、國玉神社、岡堺神社。三笠宮殿下御手植の招霊の木。授与所。社務所。授与所の横から天ノ真名井へと続く道が伸びている。天ノ真名井。岩の隙間から湧き出る霊泉で、飲用が可能となっている。すぐ真下を天の川が流れている為、高天原の井戸の名前を取り天ノ真名井と呼ばれるようになったそう。須賀神社、恵比須神社、天満宮、大歳神社、牽牛神社。一の鳥居の右手に鎮座している。牽牛神社の御祭神は伊邪那岐命(イザナギノミコト)。天の川を挟んで小高い丘の上に鎮座している。織女神社。御祭神は伊邪那美命(イザナミノミコト)。縁結びの神様として信仰されている。参道左手の小高い丘の上に鎮座しており、手前には天の川が流れている。天の川を挟んで対岸の方に牽牛神社が鎮座していることからもうかがえるように、中津宮は七夕伝説発祥の地とも言われており、8月7日の旧暦七夕の日にはここで七夕祭が行われている。期間中は七夕飾りがされる他、期間限定の御朱印も頒布される。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.20

コメント(0)

-

福岡県宗像市 『宗像大社 辺津宮②』

福岡県宗像市 『宗像大社 辺津宮①』の続き。高宮参道入り口。ここから森林を歩いて本殿裏にそびえる宗像山を登り、宗像大社で最も神聖とされる高宮祭場へ。途中、田心姫神(タゴリヒメノカミ)と湍津姫神(タギツヒメノカミ)の御分霊を祀る第二宮と第三宮があるので、まずはそちらへ参拝に行く。高宮参道。木々に包まれた自然あふれる参道で、とても空気が澄んでいて落ち着いた気持ちになれる。松尾神社、蛭子神社。本殿周りとは別の場所に鎮座する2社の末社。第二宮。御祭神は田心姫神。沖ノ島に鎮座する沖津宮の御分霊。宗像大社では総社である辺津宮を第一宮とし、沖ノ島の御分霊を祀る第二宮、大島の分霊を祀る第三宮まで参拝すれば、宗像三宮を参拝したと信仰されている。社殿は神明造で、伊勢神宮 皇大神宮(内宮)の別宮の旧社殿。沖ノ島は一般人の上陸ができなくなっている為、沖津宮への参拝はこの第二宮と大島にある沖津宮遥拝所だけとなっている。第三宮。御祭神は湍津姫神。大島に鎮座する中津宮の御分霊。こちらの社殿も伊勢神宮 皇大神宮(内宮)の別宮の旧社殿を移築したもの。第二宮、第三宮は毎月1日と15日に月次祭、1月に新年祭、4月に春季大祭、10月に秋季大祭が行われている。沖ノ島と異なり大島は上陸が可能となっており、中津宮への直接参拝も可能。高宮祭場。沖ノ島と共に宗像大社で最も神聖な場所の一つ。市杵島姫神(イチキシマヒメノカミ)の御降臨の地と呼ばれる神域。社殿が創建される前の神籬(ひもろぎ、神が宿るとされる場所や物のこと)の祭場で、自然崇拝を今に伝える貴重な古代祭場となっている。現在でもこの地で祭事が行われており、毎月1日15日に月次祭、4月に春季大祭、10月に秋季大祭、高宮神無備祭が行われている。高宮祭場の右手に見える小さな社殿(?)。高宮割符守という変わった御守りがある。木でできた御守りの右側に氏名、裏側に願い事を書いて真ん中から2つに割った後右半分を懸け所に奉納し、残った左半分はお守りとして1年間大切に持っておくというもの。神宝館。8万点以上にも及ぶ国宝指定された沖ノ島神宝や、宗像大社の重要文化財が多数展示、保存されている。1・2階に沖ノ島神宝、3階に宗像大社の祭事の資料や刀剣などが展示されている。拝観料は一般800円、高校生・大学生500円、小学生・中学生400円。神宝館に展示されている沖ノ島神宝の数々。金製指輪、神鏡、勾玉、管玉、鉄剣、鉄刀など。いずれも国宝に指定されている。三笠宮殿下応制歌歌碑。"沖ノ島 森のしげみの岩かげに 千歳ふりにし 神祭りのあと"と記されている。1975年(昭和50年)の宮中歌会始の儀にて、三笠宮殿下がお読みになられた御歌。歌碑は殿下の筆によるもので、同年の10月に百合子妃殿下と共に辺津宮を参拝された時に建立された。祖霊社。御祭神は祖先御魂。末社の一つで、かつては玄海町に鎮座していたが1891年(明治24年)にこの地に遷座した。祈願殿。交通安全、厄除け、七五三などの祈願が行われる場所。建物は平成の大造営にて新たに建てられたもの。こちらでも御札、御守りを授与しており、御朱印もここで授与される。清明殿。本殿と共に、結婚式が行われる場所の一つ。巫女の舞の披露にも使われることがある。むなかた茶愉。二の鳥居の手前にあるカフェ・ギャラリー。2023年(令和5年)4月にオープン。名物の姫餅や茶愉カレー、ブレンドコーヒーや紅茶などがいただける。参拝後の夕刻、みたらし姫餅と八女茶のセットをいただいた。宗像護国神社。2576柱の御英霊を祀る。日清戦争、日露戦争の記念碑を宗像郡遺族連合会が譲り受け、2321柱の英霊の平安を祈ったことが始まり。1982年(昭和57年)に本殿と祭器庫が造営され、新たに255名の戦没者が英霊として合祀され、御祭神の総数は2576柱となった。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.18

コメント(0)

-

福岡県宗像市 『宗像大社 辺津宮①』

全国に7000社以上ある宗像神社、厳島神社、及び宗像三女神を祀る神社の総本社。「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の1つとして世界遺産に登録されており、福岡県宗像大社沖津宮祭祀遺跡出土品・伝福岡県宗像大社沖津宮祭祀遺跡出土品が国宝、境内が国指定史跡、本殿、拝殿、石造狛犬一対、木造狛犬一対などが国指定重要文化財にそれぞれ指定されている。御祭神は市杵島姫神(イチキシマヒメノカミ)。沖津宮の田心姫神(タキリヒメノカミ)、中津宮の湍津姫神(タギツヒメノカミ)辺津宮の市杵島姫神の三柱の神を総称して宗像三女神と号し、三宮を総称して宗像大社という。三宮の総社として辺津宮は九州の本土に鎮座しており、市杵島姫神を祀っている。皇室、国家を守る神として、また古くから道の神様として信仰されており交通安全、航海安全の祈願に参拝する人も多い。伝承は日本神話から始まっており、日本最古の神社の一つとも言われている。高天原での天照大神(アマテラスオオカミ)と素盞鳴尊(スサノオノミコト)の誓約で天照大神が剣を噛み砕き、息を吹きかけて生まれたのが宗像三女神と言われている。天照大神より「歴代天皇をお助けすれば、歴代天皇が祀るでしょう」と御神勅を授かり、三女神が玄界灘の島々へと降り立ち、統治し始めたことが宗像大社の起源とされている。宗像は日本における最初の国際港だったと言われており、海外との貿易や外交を果たすことにより、天皇が祀るとされていた。国郡里制が施行されると宗像郡は神領として与えられ、当地の豪族であった宗形氏が神主として奉祀し、神郡の行政も司ることになった。宗形氏は後に宗像氏として武士となり、有力な国人領主となる。戦国時代に入ると戦火に巻き込まれて宗像大社は度々破壊され、同時に宗像氏も衰退。しかし朝廷や武士の信仰も篤く、何度も再建を果たしている。本殿は1578年(天正6年)に大宮司の宗像氏貞が再建し、拝殿は1590年(天正18年)に筑前領主だった小早川隆景によって再建されている。江戸時代に入ると、福岡藩の黒田氏からも崇敬された。明治時代に入ると廃仏毀釈によって鎮国寺が分離され、1871年(明治4年)に国幣中社に列し、翌年に官幣中社に昇格。1901年(明治34年)には最高位の官幣大社に昇格した。太平洋戦争終戦後は境内が荒廃したが、宗像市出身で宗像大社を崇敬していた出光興産の創業者、出光佐三の寄進によって整備が行われた。現在は太宰府天満宮、宮地嶽神社、筥崎宮などと共に福岡県を代表する神社として知られ全国から沢山の参拝者が訪れており、年間の参拝者数は100万人を超えている。毎月1日と15日に月次祭が行われている(1月は15日のみ)。1月に歳旦祭、2月に節分祭、4月に春季大祭、7月に大祓式・夏越祭、10月に流鏑馬神事、秋季大祭、献茶祭、11月に西日本菊花大会、12月に古式祭、鎮火祭、大祓式・除夜祭など、年間を通して様々な神事・祭事が行われている。中でも10月に行われる秋季大祭が有名で、祭事の初日に行われる「みあれ祭」では、辺津宮と中津宮の御座船2隻と地元の漁船約200隻が大漁旗やのぼりを掲げながら、大島港から神湊まで海上を進んでいく様が圧巻。宗像大社の秋の風物詩となっている。12月に行われる古式祭は特別な神饌を神前に祀る祭事となっており、800年以上の歴史を持っている。大鳥居。参道入り口の正面鳥居。麻生太郎元首相の曾祖父で、炭鉱経営者で麻生商店の社長も務めた麻生太吉の寄進。石灯籠。辺津宮の建造物の中では比較的に新しい。最近寄進されたものだろうか?二の鳥居。社号碑。心字池。中心に太鼓橋が架かり、池畔には藤棚も見られる。たまに魚が跳ねて水音を鳴らしている。太鼓橋。心字池の中心、参道の部分に架かる石造の反橋。勅使館。天皇陛下や皇族、その勅使が参拝に来た際に滞在する場所。祓舎。手水舎。柄杓が置かれておらず、直接水を受けて清めるようになっている。神門。大正時代に再建されたもの。扉に菊花紋が見られる。神門から拝殿までの間には握舎と呼ばれる木造の屋根が設けられている。銅製狛犬。神門の両脇に一対が置かれている。拝殿。国指定重要文化財に指定されている。切妻造妻入で杮葺。宗像宮と書かれた神額が掛かっている。1557年(弘治3年)に焼失し、その後1590年(天正18年)に筑前国の領主であった小早川隆景によって再建されたもの。本殿。国指定重要文化財に指定されている。五間社両流造で杮葺、朱塗りとなっている。ここに市杵島姫神を祀る。拝殿同様、1557年(弘治3年)に焼失し、1578年(天正6年)に第80代大宮司の宗像氏貞が再建した。授与所。前述の通り道の神様である為、様々な種類の交通安全の御守りやステッカーがあり、他にも神札や御朱印帳などの授与品がある。儀式殿。結婚式などの催事の時に使われる。以前は東京都の靖国神社にあった建造物だが、宗像大社に移築された。末社群。本殿を囲むようにして、22の社殿に121の末社が鎮座している。現在の社殿は江戸時代前期に整備されたもの。国郡里制が施行されて宗像は九州で唯一、神郡に定められ、神郡の領域は現在の宗像市、福津市を中心に遠賀郡、鞍手郡、粕屋郡の一部にまで広がり、それぞれの地域に祀られた神を集合奉祀したのが現在の末社群となっている。本殿を囲むようにして末社が並ぶその様は、各地域の神が宗像大社を総氏神として仰いだことを現在に伝えている。写真の末社は左から仮宮、大神神社、貴船神社、津加計志神社。正三位神社、和加神社、孔大寺神社、国連神社、浪折神社、宮田若宮神社。宇生神社、政所神社、百大神社、二柱神社。藤宮神社、稲庭上神社、妙見神社、千得下符神社、祇園神社。織幡神社、牧口神社、御鑰持神社。これら末社の他に、境外神社の王子神社、浜宮社がある。福岡県宗像市 『宗像大社 辺津宮②』へ続く↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.16

コメント(0)

-

福岡県宗像市 おふくろ食堂 はまゆうの玄海茶漬けセット

○玄海茶漬けセット玄海茶漬け、ご飯、海老天・かき揚げ、赤だし(+50円で貝汁に変更可)、漬物海老天・かき揚げ。サクッと揚がっていて美味い。玄海茶漬け。タレに漬けた鯛の切り身をご飯に乗っけて、だし茶をかけていただく。道の駅むなかたにある食事処。地元の食材を用いた様々な料理がいただける。丼もの、うどん、カレーなどのメイン料理に加えて、カウンターに並べられた小鉢、刺身、揚げ物などを取り、最後に料金を払う方式。今回いただいた玄界茶漬けセットははまゆうの名物料理のセットで、玄海茶漬けに赤だしと漬物が付いている。単品注文も可。新鮮な鯛の切り身をごまたっぷりのタレで漬けたものをご飯にのっけて、だし茶をかけていただく。鯛の切り身はプリップリでタレとの相性も良し。あっさりとした味わいの熱めのだし茶と共に食べるとなお美味しい。道の駅むなかた。物産直売所では宗像で採れた新鮮な野菜や、大島、地島で獲れた魚介やその加工品、手作りの弁当、お土産などが売られている。はまゆうの他にも、米粉パン工房「姫の穂」やスムージースタンド「FRATTO」があり、広場ではイベントもよく行われている。じゃらんの全国道の駅グランプリでは毎回上位にランクインしており、毎日沢山の観光客が訪れている。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.15

コメント(0)

-

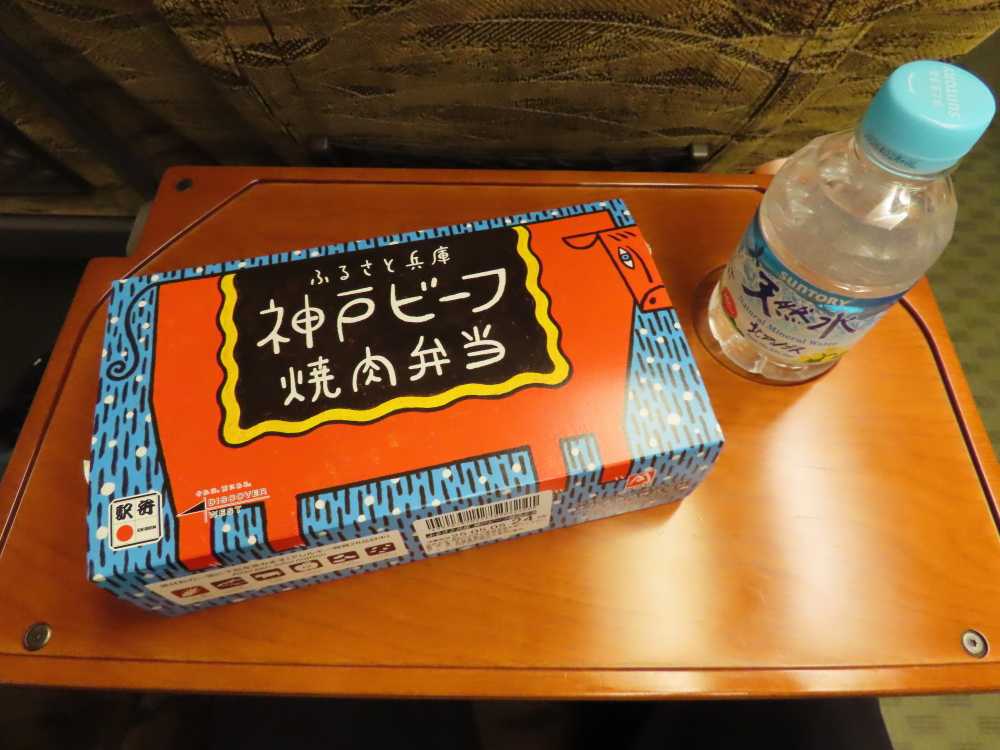

駅弁 まねき食品 ふるさと兵庫 神戸ビーフ焼肉弁当

○ふるさと兵庫 神戸ビーフ焼肉弁当だし飯に載った神戸ビーフ使用の牛焼肉、玉葱煮、パプリカ煮、ししとう素揚げだし飯に載った神戸ビーフ焼肉。糸状じゃない方の赤い塊はパプリカ煮。右側に入っていたのが肉の方に散らばったのかな?GWの2泊3日の兵庫旅行の帰り、新神戸駅で買った駅弁。兵庫県のブランド牛「神戸ビーフ」をタレで絡めて焼き上げ、それを味付けしたご飯の上に載せた贅沢な駅弁。米は国産米を使用。神戸ビーフ(神戸牛)は但馬牛と呼ばれる黒毛和牛の中でも、厳格な基準を満たしたものにだけ付けられるブランド。肉は味に深みがあって歯ごたえと舌触りが良かった。タレとうまく絡み合っていて、ご飯との相性も抜群だった。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.14

コメント(0)

-

兵庫県神戸市 『布引の滝』

新神戸駅の裏側の六甲山の麓、神戸市を流れる生田川中流に懸かる雄滝、雌滝、夫婦滝、鼓ヶ滝の4つの滝の総称。日本の滝百選、日本三大神滝の一つ。日本三大名瀑に数えられることもある。雄滝の落差は43m、滝壺の面積は430㎡、夫婦滝の落差は9m、鼓ヶ滝の落差は8m、雌滝の落差は19m。雄滝が4つの滝の中で最も上流に位置し、そのすぐ近くに夫婦滝があり、更に下流に鼓ヶ滝、雌滝と続いている。雄滝は2段の流れを持つ段瀑で、夫婦滝は2条の流れを持つ分岐瀑、鼓ヶ滝と雌滝は急傾斜の岩肌を水が滑るようにして流れ落ちる直瀑となっている。主に雄滝を指して布引の滝と呼ぶことが多く、名前の由来は白い布をかけたようにして水が流れ落ちる様子から。初夏は新緑が綺麗で、秋は紅葉の名所としても知られている。平安時代から和歌や物語に登場し、浄瑠璃、歌舞伎にも取り上げられたことのある由緒ある滝として知られている。滝までの道中には布引の滝が詠まれた和歌を記した歌碑が多数見られる。新神戸駅から徒歩で5分の場所にあり、日本の滝百選にも選ばれる名瀑の中でもトップクラスにアクセスが良いことで有名。新神戸駅。西日本旅客鉄道(JR西日本)、神戸市交通局の駅。三ノ宮駅から電車で約3分。山陽新幹線が停車する神戸市の主要駅だが、駅そのものはそこまで大きくなくコンパクトなものとなっている。この駅のすぐ裏にそびえる六甲山の麓に、布引の滝がある。この日は有馬温泉に行き、帰りの新幹線まで数時間空いたのでどこかに寄っていこうかと思った矢先に、駅のすぐ近くに滝があると知ったので早速行ってみることに。新神戸駅に入って、もしくは入り口の手前を右に行くと、布引の滝への案内がある。それに従って滝まで歩いていく。神戸布引ロープウェイ。神戸布引ハーブ園から山頂まで伸びるロープウェイ。ゴンドラは全面ガラス張りとなっていて、空中散歩を楽しみながら、神戸の街並みや夜景を中から一望できるようになっている。歌碑。滝の道中には至る所に歌碑が見られ、ほとんどの歌に布引の滝が詠まれている。1枚目の写真は藤原定家の歌で、平安時代に詠まれたもので"布引の 滝のしらいと なつくれば 絶えずぞ人の 山ぢたづぬる"と記されており、歌の冒頭に布水の滝が登場している。砂子橋。国の重要文化財に指定されている。1900年(明治33年)に完成したレンガ造り3連アーチ橋。水道橋で、雌滝や鼓ヶ滝で取水した水を対岸へ渡す役割を持っている。架橋から120年以上経った今も現役。途中の分岐地点。ここから左に行くと雌滝へ、右の階段を登って進んでいくと雄滝へ。雌滝観瀑台に到着。雌滝はここから眺めるようになっており、滝の近くまでは行けない。ベンチが設けられていて一息つきながら滝を見れるようになっている。雌滝。読みは「めんたき」。落差は19m。ほぼ垂直の岩肌を水が滑るようにして流れ落ちる。布引の滝の中では最も下流に位置する滝。手前を木々が遮っている為、全体像は見れない。秋になると周辺のモミジが美しく紅葉し、綺麗な秋景色を作り出す。雌滝取水堰堤。滝の手前に見える、アーチ状に石を積んで造った堰堤。ここで汲み上げられた水は砂子橋を通って奥平野浄水場に送られている。堰堤の右側には、ドーム状の屋根を持つ石造りの建物がある。堰堤の下の滝壺。更に遊歩道を歩いて雄滝へ。雌滝から雄滝までの道はちょっとしたハイキングコースとなっている。鼓ヶ滝。読みは「つつみがたき」。落差は8m。布引の滝の中で最も落差が低い滝。遊歩道の真上から見るようになっているが、長く枝を伸ばした木に遮られてほとんど見えない。雌滝から10分ほど歩き、雄滝に到着。雄滝観瀑台。観瀑台近くにある観音堂。雄滝。読みは「おんたき」。落差は43m、滝壺の面積は430㎡。布引の滝の中で最も上流に位置しており、布引の滝と言うと基本的にこの滝のことを指す。2段の滝で、白色の巨岩の真ん中に布が掛かるようにしてさらさらと水が流れ落ちている。落差はこの滝が最も高いが、静かに美しく水が流れていく様は雌滝よりもこっちの方が女性的と感じるのは自分だけだろうか?水が流れ落ちていく様子。滝の上部3分の1のところが上段の滝となっていて、そこから下段の滝は流れが屈折しながら、最後は水が広がるようにして滝壺へと流れていっている。広く大きな滝壺。夫婦滝。落差は9m。2条の流れを持つ滝。雄滝のすぐ下流にある。少し上った場所から見た雄滝。雄滝と夫婦滝のツーショット。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.13

コメント(0)

-

福岡県福岡市 『玄界島』

博多湾の入り口に位置する島(有人島)。面積は約1.16㎢、周囲は4km、人口は353人。博多湾の入り口に位置しており、円錐形の島で中央に遠見山がそびえている。ベイサイドプレイス博多ふ頭から渡船で行けるようになっている。1日7、8便。島の海岸沿いに道路が整備されており、歩いて島を1周できるようになっている。島内には車道もきっちりと整備されていて車も走っている。ただし公共交通機関はなく、レンタサイクルもなし。観光スポットは後述する百合若大臣にまつわるスポットや小鷹神社、大浜、遠見山などがあり、小さなカフェや予約制の海鮮料理店もある。漁業が盛んな島で、釣りの名所としても知られている。1274年(文永11年)の文永の役と1281年(弘安4年)の弘安の役、所謂元寇において付近を元軍が通過したことが記録に残っている。1645年(正保2年)には江戸幕府によって外国船を監視する遠見番所が設けられた。1961年(昭和36年)に福岡市へ編入した。2005年(平成17年)に福岡西方沖地震が発生し、家屋の大半が全半壊するなど多大な被害を受けた。それから復興が進められ、2008年(平成20年)に復興を遂げている。平安時代の豊後の国王、百合若にまつわる伝説が残る。新羅との戦いの途中、百合若は玄界島へと立ち寄るが、左大臣の座を狙っていた別府兄弟に置き去りにされてしまう。それから2年の時が経ち、百合若の愛鳥の緑丸が浜辺に辿り着き、百合若の妻である春日姫に手紙を宛てる。緑丸は春日姫から墨と硯を授かり玄界島へと向かうが、途中で力尽きてしまった。その後百合若は壱岐の漂流船に助けられ、無事本土へ帰還。そして裏切者の別府兄弟と再会し、兄弟を弓で射抜いてついに復讐を果たした。別府兄弟によって岩山に閉じ込められていた春日姫を救出し、人々の前に現れた百合若はそれから「百合若大臣」と呼ばれるようになったという。この百合若の物語の舞台となった場所が島内にいくつか見られ、伝説が由来となった地名も存在する。また百合若の愛鳥であった緑丸は小鷹神社に御祭神として祀られている。ベイサイドプレイス博多ふ頭。ここから渡船「みどり丸」に乗り玄界島へ。所要時間は片道35分。ベイサイドプレイス博多は港の複合施設で、湾岸市場、海鮮料理店「博多豊一」、ビュッフェレストラン「リタの農園」などがある。夏はビアガーデン、冬は牡蠣小屋など四季を通して様々なイベントも行われる。付近には波葉の湯、博多ポートタワーがあり、コインパーキングも完備。玄界島旅客待合所。渡船の乗降口のすぐそばにある。中はエアコンが効いていて、自販機もあり島歩きの休憩地点としても活用できる。にゃる's COFFEE。港のすぐ近くにある、小さなカフェ。こだわりのコーヒーや紅茶、クッキーやパンが販売されている。辺りには島の猫たちがいっぱい。住宅地。山の斜面に敷き詰められるようにして、新しい住宅が沢山建っている。一部急斜面になっているところには階段だけでなくエレベーターも設けられており、昔は麓から物資を輸送する小型のモノレールも配置されていた。一番上に見える建物は玄界小中学校。小鷹神社。御祭神は伊弉諾尊、伊弉冉尊、緑丸。百合若の愛鳥で春日姫から墨と硯を授かり、島に残された百合若の元へと向かうも、途中で力尽きてしまった緑丸を祀る。717年(養老元年)の創立と言われている。現在建てられている鳥居のすぐ隣には、福岡県西方沖地震で落ちた古い鳥居の笠木が置かれている。石段がかなり急。石段が急なので一度挑戦してみてはいかがですか?(玄界島ホームページより引用)。イタチぐら。小鷹神社の近くにある小さな砂浜。かつてはイタチが沢山いたんだとか。夏になると海水浴ができるらしい。島の周辺に整備された道路を歩き、いざ、島を一周。机島。島の西の方にある小さな島。大机島と小机島の2つからなる。島の形が机っぽいのでこの名が付いた。マゴメ。百合若が置き去りにされたと伝わる小さな浜。柱島。島の北西、900m沖に浮かぶ島。岩肌が柱を積み上げたような形(柱状節理)になっていることからこの名前が付いた。大小の海食洞が見られる。大浜。島の北にある浜。大きな岩が2つ見られる。監視塔跡。立神岩の上にあり、現在は完全に廃墟と化している。立神岩。島の北東の海沿いにある巨岩。立場崎。百合若が緑丸の帰りを待ったと言われている浜辺。旧玄界中学校。2009年(平成21年)に玄界小学校と玄界中学校が合併されたため、こちらは廃校となっている。玄界小中学校の運動会はこの運動場で行われているそう。勤王の志士墓碑。1866年(慶応2年)に玄界島で処刑された、福岡藩の志士である斎田要七、堀六郎の墓碑。両者共に正五位に叙されている。玄界島納骨堂のすぐ前にある。寄木浜。緑丸の亡骸が流れ着いたと言われている場所。現在は漁港となっている。アイランドポート。島内にある唯一のスーパーマーケット。日曜日以外に営業しており、水曜日は午前中のみの営業となっている。福岡県西方沖地震玄界島復興モニュメント。地震後に玄界島が復興し、新しくなった島を多くの方々に訪れてもらえるようにと、地震やこれからの島づくりの気持ちを風化させないようにと建立されたモニュメント。百合若伝説の鷹をイメージしたものとなっている。漁師料理 福玄丸。住宅地にある予約制の海鮮料理店。玄界島で獲れた新鮮な魚介をいただける。遠見山。玄界島で最も標高が高い山。標高は218m。百合若公園の横に登山口がある。ちなみに写真からは見切れてしまっているが、遠見山の隣に見える小さな山は大臣山といい、百合若が住んでいたと言われている。玄界小中学校。島内にある唯一の学校。元々は玄界小学校だったが、2009年(平成21年)に玄界島中学校と合併した。若宮神社。玄界小中学校の裏にある神社。醜い女性の神様を祀っておりその神様が美しいものを嫌うため、醜い外見をしたオコゼを捧げる習慣が今も残っているそう。森の中に鎮座していて、静かな雰囲気。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.12

コメント(0)

-

大分県竹田市 『音無井路円形分水』

昭和初期に竹田市南西部の地区を灌漑するために造られた分水装置(円筒分水)。正式名称は「音無井路十二号分水」。土木学会の近代土木遺産に認定されている。大野川水系の大谷川を水源とする分水装置で、大谷川から取水し円形分水までは音無井路という暗渠(地中に埋設された水路)となっており、その暗渠に12箇所の廃土用の窓が設けられている。このことから十二号分水と呼ばれている。水はサイフォンの原理を利用して内円筒の中心から0.7㎥/sの水を湧出させ、内円筒に設けられた20個の均等な四角形の小窓から分水がされ、3つに仕切られた外円筒に流れた水が3つの水路に渡る仕組みとなっている。分水の歴史は江戸時代からある。1693年(元禄6年)に岡藩によって井路開削計画が進められ着手されたものの、豪雨災害によって失敗し通水には至らず、更に責任者であった須賀勘助が引責により切腹することになってしまった。明治時代に入って再び通水の計画が進められ、1892年(明治25年)に現在の円形分水の位置まで通水がされる。大正時代末になると周囲の村も大谷川からの取水を始め、水の分配を巡り組合員の間で対立が発生。騒動が深刻化することとなる。この問題を解決するために、水を適切に分配できる円筒分水の建設が計画され、1934年(昭和9年)に音無井路円形分水が完成した。毎年4月10日には水神祭が行われている。新百木トンネルの入り口手前、その右手の方に音無井路円形分水がある。駐車場もあり。東屋。東屋から歩いてすぐの場所に円形分水がある。音無井路円形分水。水田が広がる一帯に、一基静かに円形分水は佇んでいる。柵などはないので間近で見学できるようになっている。元々は石造の円形分水だったそうだが、1984年(昭和59年)に改修され、現在は鉄筋コンクリート造りとなっている。音無井路と円形分水の取水口。大谷川から取水した水は岩に掘られた暗渠(音無井路)を通じて、円形分水へと続いていく。音無井路から流れた水は円形分水の手前で2つの水路へと流れていく。内円筒。王冠のような形をしていて、中心部から勢いよく水が湧き出ている。水は綺麗で、水が絶え間なく湧き出ていく様子はやはり見ていて気持ちいい。熊本県の山都町にある円形分水も良かったが、こちらもまた…円形分水、いいかも。内円筒外側に設けられた小窓。小窓は全部で20個あり、湧き出た水がここから溢れて外円筒の方へと流れていっている。外円筒。3つに仕切られており、仕切りの面積はそれぞれの水路に割り当てられた水量に比例している。割り振られている小窓の数も同様で、それぞれの水路に5個、7個、8個割り振られている。「水は農家の魂なり」と記された石碑。大谷頭首工管理道路開設記念碑。須賀勘助の頌徳碑。1693年(元禄6年)より須賀勘助の井路開削計画にて水路が造られたが、豪雨災害によって計画は頓挫し、勘助は責任を取り切腹。無念の死を遂げた彼であったが、分水の歴史の第一人者としてここに頌徳碑が建立されており、いつも円形分水を見守っている。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.11

コメント(0)

-

大分県竹田市 『矢原湧水』

竹田湧水群の一つ。名水百選に選定されている。湧水量は1日3600t。緒方川沿いに位置する、竹田湧水群の中で最も小さな湧水地。水の多くは川へ流れていっているが、ポンプアップして水道水としても使われている。付近に駐車スペースあり。矢原湧水入り口。河宇田水源から進んだ先にある、T字路を右に曲がってすぐの場所にある。名水 矢原湧水と書かれた標識が立っており、その近くに車を2台ほど停めるスペースがある。矢原湧水。民家の裏側に、湧水が溜まる小さな池がある。水は柄杓で直接汲む形となっている。すぐそばを緒方川が流れており、水はほとんどが川の方へと流れていっている。佇まいはまるで露天風呂のよう。湯気が立ち込めていたらすぐにでも浸かりたい気分だ。澄みわたる清らかな湧水。水中には水草がいっぱい。岩の隙間から湧き出る湧水。湧き出る水は静かに水面と水中の水草をゆらゆらとを揺らしている。矢原湧水の目の前を流れる緒方川。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.10

コメント(0)

-

大分県竹田市 『泉水湧水』

竹田湧水群の一つ。名水百選に選定されている。湧水量は1日4320t、水温は約15℃。岩の亀裂から湧き出る湧水で、浅い水深の小さな池を持ち、水は清らかで非常に透明度が高い。久住・阿蘇山の伏流水が長年の歳月をかけて湧出していると言われている。水は飲用可能で、軟水でのどごしも良く、味は九州一とも言われているんだとか。水量豊富でミネラルウォーターになっている他、農業用水にも使われている。昔は水源の近くに水車を設け、精米や製材をしていたそう。奥の方には諏訪様と呼ばれる水神を祀る祠がある。水源の近くに駐車場があり、そこに竹田湧水群の案内板が設置されている。県道8号沿いにある泉水湧水入口の看板。昔はこの看板のすぐ隣に木造鳥居があったようだが、今はなくなっていて土台だけが残っている。名水竹田湧水群の碑。泉水湧水。水源から湧出した水は小さな池を作っており、周辺はきっちりと整備がされている。澄みわたる清らかな湧水。水草を揺らしながら静かに流れていく様はとても心地良い。水汲み場。汲み口はなく、柄杓で直接水をすくって汲む方式となっている。ちょうど空きのペットボトルがあったので早速汲んで飲んでみたが、とても軟らかくて、のどごしが良いのがすぐに感じ取れるくらい美味しかった。水路へと流れていく湧水。岩の亀裂から湧き出る湧水。水面を盛り上がらせながら、勢いよく水が湧出していっている。諏訪様を祀る祠。水神だそうで、泉水湧水をいつも見守っている。訪れたときは気づかなかったが、泉水湧水のすぐ裏側に諏訪神社がある。祠はそちらの分霊だろうか?↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.09

コメント(0)

-

大分県竹田市 『長小野湧水』

竹田湧水群の一つ。名水百選に選定されている。塩井湧水と鳴滝の2つからなり、塩井湧水の湧水量は1日5760t、鳴滝の湧水量は1日960t。竹田湧水群の中では最も自然が残された状態となっている。塩井湧水は集落の少しはずれに位置する水源地で、湧水は主に農業用水として使われており、付近に広がる水田では湧水を用いた名水米が栽培されている。鳴滝は鳴滝神社の境内にある水源地で民家の間の細道を通った先にあり、白水の滝に近い形で岩の隙間から湧き出た岩清水が滝となって流れ落ちており、湧水は農業用水や水道水として利用されている。湧水で不治の病が治ったという伝えが残っており、滝の中段には祠が祀られている。塩井湧水には駐車場があり、水汲み場も設けられている。集落の田園のあぜ道を通っていく必要があるので車の運転には注意。塩井湧水。駐車場の前には水源地から流れた水が溜まってできた小さな池がある。ここから塩井水路を通じて湧水が流れていき、周辺の田畑を潤している。初夏にはホタルが見れるそう。塩井湧水に咲いていたアジサイの花。水汲み場。駐車場のすぐ近くにある。円形となっていて四方に汲み口がある。駐車場から更に30m進んだところに、塩井湧水の水源地がある。塩井湧水水源地。岩の隙間からこんこんと、絶え間なく水が湧いている。こちらにも水汲み用に柄杓が置いてある。水源地から駐車場近くの池へと続く小川。水面は水中の水草を揺らしながら静かに揺れていて、水は底の砂地が見えるほど綺麗に透き通っている。水際に生える緑もまた美しい。塩井水源から車で4分ほどの場所に鳴滝がある。こちらには駐車場がないので、道脇の邪魔にならないところに停める。鳴滝神社鳥居。1906年(明治39年)に造られたもの。しばらく歩くと鳴滝に到着。鳴滝。ほとんど人の手が入っていないありのままの自然を残した水源で、どこか神秘的な雰囲気。近づくとひんやりとして涼しい。一見すると滝そのものだが川に懸かってはおらず、実際には岩壁の亀裂から水が湧き出ており何条かの流れを作っている。滝の中段に祀られている祠。よく見ると滝の上段からも微かに水が流れ落ちている。滝の前にある賽銭箱。岩肌を伝って流れ落ちていく鳴滝の岩清水。柱状節理の立派な岩肌。鳴滝から流れた水はそのまま周辺の田園へと流れていっている。竹田の湧水で育ったお米は「名水たけた米」の銘柄で販売されており、美味しい名水米として評価が高い。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.08

コメント(0)

-

大分県竹田市 『河宇田湧水』

竹田湧水群の一つ。名水百選に選定されている。湧水量は1日8400t。竹田湧水群の中では最も湧水量が豊富で、道路沿いに位置しており最もアクセスが良い。湧水はミネラルウォーターやウイスキーの原水としても用いられている。竹田湧水群巡りの中心地とも言える場所で、広い駐車場やトイレを完備し複数の水汲み場も設けられており、連日多くの水汲み客が訪れている。付近には名水を用いた麺とスープが自慢のラーメン店「中華そば こっとん」や湧水で養殖したエノハを食べられる食事処「命水苑」があり、釣り堀もある。竹田湧水群は主に阿蘇山系の伏流水を水源としており、市内には50ヶ所以上にわたる水源地が点在している。1日の湧出量は60000~70000tと言われており、豊富な湧水量に加えて優れた水質を誇り、飲料水、生活用水、農業用水、淡水魚の養殖など幅広い分野で用いられている。湧水はミネラルウォーターとして販売されている他、湧水で育てられた米は名水米として親しまれている。すぐ近くには中島公園河川プールがあり、夏は多くの家族連れの観光客で賑わっている。県道8号線沿いに見える河宇田水源の看板。すぐそばに駐車場と水汲み場がある。水汲み場。駐車場のすぐそばに位置し、10本の汲み口があり汲みやすいように工夫がされている。かつての水汲み場。中華そば こっとん。名水を用いて作った麺とスープ、大分県産の食材を用いたこだわりの中華そばがいただける。併設するコットン水車では、地元の方々が育てた新鮮な野菜が販売されている。食事処 命水苑。名水で育てたエノハ(九州の一部地域におけるアマゴやヤマメの総称)を用いた料理がいただける食事処。メニューはエノハの塩焼きや甘露煮、ニジマスのあらいなどがあるが、頭からしっぽまで骨ごとサクッと食べられるエノハの唐揚げが人気。釣り堀。釣り竿代とエサ代は無料。釣った魚は100gにつき300円で買取する形となっており、持ち帰りの他に命水苑で調理して食べることも可能(調理台が別途必要)。エノハの養殖場。水はもちろん湧水を用いており、自然の水で育ったエノハは一層美味しいものとなっている。命水苑の裏側にある湧水池。周辺はコンクリートで舗装されている。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.09.07

コメント(0)

-

夏の終わり、夜空に花が咲く

撮影地:大分県大分市 大分川弁天大橋上流 おおいた「夢」花火↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.08.31

コメント(0)

-

夏の夜に響く硝子の音

撮影地:福岡県那珂川市 『現人神社』↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.08.22

コメント(0)

-

長野県松本市 『上高地④ 穂高神社奥宮、明神池』

長野県松本市 『上高地③ 岳沢湿原』の続き。「穂高神社奥宮」明神池の池畔に鎮座する、穂高神社の奥宮。御祭神は穂高見神(ホタカミノカミ)。穂高見神は海神として知られる綿津見神(ワタツミノカミ)の御子神で、安曇族の祖神として奉斎され、日本アルプスの総鎮守として明神池の池畔に鎮座する。信濃国の歴史書である信府統記において、江戸時代中期に松本藩からも篤く崇敬されていたことが記されており、古くから鎮座していることが明らかとなっている。また、穂高見命がこの地に祀られていることから、上高地はかつて「神垣内」とも表記されていた。本宮は安曇野市に鎮座しており、嶺宮が奥穂高岳の頂上に鎮座している。10月8日に例祭(御船祭り)が行われている。上條嘉門次の碑。上條嘉門次はかつて上高地で杣、山の見廻り、猟師をやっていた人物で、山の案内人として有名になった人物。上高地を訪れた牧師、登山家で日本山岳会設立のきっかけを作った、ウォルター・ウェストンの山案内をしたことで名が知られるようになった。彼が30歳の時に明神池の池畔に建てた小屋は嘉門次小屋と呼ばれ、現在は山小屋・食事処となっている。「明神池」穂高神社の神域にある池。古くは「鏡池」と呼ばれていた。ひょうたん型の池で一之池と二之池に分かれており、広大な東側の池が一之池、少し小さめの西側の池が二之池となっている。かつては三之池もあったが自然災害により消滅。明神岳からの湧水が溜まってできた池で、常に伏流水が湧き出ているので冬であっても全面凍結しない。早朝には靄が出て光が差し込み、大変幻想的な景色となるそう。明神池一帯は神域となっており、拝観料が必要。拝観料は大人500円、小学生200円。明神一之池。水深は浅く水面は静かに澄んでいて、広大な池の一面は空と明神岳を写している。夏に訪れた時は辺りの緑が綺麗で、秋になると紅葉が美しく、四季折々で様々な姿を見せるようだ。10月8日になるとここで穂高神社の例祭である御船祭りが行われており、神官による祝詞と巫女による舞が奉納された後、龍頭鷁首の船が池を一周する。嶺宮遥拝所。穂高神社の嶺宮は標高3190mの奥穂高岳頂上に鎮座しており、直接参拝はかなり難しい為、明神池一之池に遥拝所が設けられている。明神岳。標高は2931m。古くから信仰の山とされた穂高岳の尊称とも言われ、穂高見神の御神体でもある。明神一之池に飛来してきた神の使い…アオサギ。明神二之池。一之池と比べると少し小さく、池の中には岩や小島が点在していて、まるで日本庭園のようになっている。明神池から下った場所に広がる湿原地帯。明神池より流れる清らかな湧水が綺麗だった。穂高神社奥宮、明神池から河童橋近くまで帰還。バスの時間まで少し余裕があったので、この周辺でしばらく過ごすことにした。河童橋。上高地のシンボル。河童橋から見た梓川の清流。梓川へと流れ込む清水川。全長が300mと短く、湧水が川となって流れている。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.08.20

コメント(0)

-

長野県松本市 『上高地③ 岳沢湿原』

長野県松本市 『上高地② 田代池、大正池、梓川清流』の続き。河童橋の架かる場所から更に梓川上流の方へと歩く。目指すは穂高神社奥宮、明神池。河童橋より東のエリアは明神自然探勝道と呼ばれ、大正池~河童橋の自然探勝路とは異なり、平地だけでなく少し起伏のある道を歩いていく。道のりも長いので、トレッキングシューズ推奨。梓川左岸コースと右岸コースの2つがある。左岸コースは小梨平を通って平地の多い自然遊歩道を歩いた後、明神橋を渡って明神池へ行くルートで、右岸コースは岳沢湿原を通って起伏のある自然遊歩道を歩いた後に、明神池へたどり着くルートとなっている。今回は行きも帰りも両方、右岸コースを選択した。ニホンザル。上高地で最も多く見られる野生動物。明神自然探勝道に入ると、あちこちで見られるようになっている。みんな人に慣れていて、子ザルも連れていてとても可愛らしい。他にも野生動物はニホンカモシカ、ニホンリス、オコジョなどが生息していて、運が良いと見れるかもしれない。野生動物への餌やりは禁止となっているので、絶対にしないように。「岳沢湿原」岳沢の筋と善六沢の合流地点、上高地の原生林の中に広がる湿原。右岸コースを明神池目指して15分ほど歩くと、展望デッキに到着する。緑あふれる湿原を流れる清らかな湧水と枯れ木、正面に見える六百山が自然美を感じさせる美しい景色を作っている。手つかずの自然の中を流れる湧水は綺麗に澄みわたり、水面を揺らしながら静かに流れていく様子には心を洗われる。上高地に訪れたのは5年ぶり2回目。またしても好きな景色が1つ増えた。上流の橋が架かっている場所から見た岳沢湿原。湿原を流れる湧水が更に綺麗に写る場所。清らかな湧水は砂地の川底まで見えるほど澄んでいて、所々がエメラルドグリーンに輝き、木漏れ日が差し込むと宝石の様にきらきらと光りとても綺麗。波の立たない水面は自然の鏡となり、青色の空を映し出している。せせらぎと小鳥のさえずりの音も心地良く、気付けばずっと足を止めていたほど、とても落ち着く場所だった。岳沢湿原を抜けた後は、木漏れ日が差し込む森の中の自然遊歩道をひたすら歩いていく。穂高神社奥宮、明神池まで約30~40分。結構長い道のり。森の中を流れる小川。木の隙間から見下ろした、梓川の清流。穂高神社奥宮、明神池まであと少し。長野県松本市 『上高地④ 穂高神社奥宮、明神池』へ続く↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.08.19

コメント(0)

-

梓川清流

撮影地:長野県松本市 『上高地』↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.08.12

コメント(0)

-

クマタカの若鳥

撮影地:長野県松本市 『上高地』↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.08.11

コメント(0)

-

社と風鈴

撮影地:福岡県福岡市 『住吉神社』↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.08.07

コメント(0)

-

福岡県福岡市 博多一幸舎 総本店の泡系豚骨チャーシューメン

○泡系豚骨チャーシューメン泡系豚骨スープのチャーシューメン豚骨スープ。泡系という名の通りスープも泡立っていて、濃厚でパッと見こってりとした印象だが口当たりはトロっとした感じがある。たっぷりと載った大判のチャーシュー。福岡市博多区にあるラーメンチェーン「博多一幸舎」の総本店で、泡系ラーメン発祥の地。博多一幸舎は2004年(平成16年)に開業。豚骨が砕けるまで強火で炊いた熟したスープに、若いスープを継ぎ足しながら追い炊きし、スープの脂泡を浮かび上がらせる製法を編み出すことに成功。トロリとした口当たりに泡立ったスープが特徴的な、泡系ラーメンという新たな境地を開いた。店舗は総本店を置く福岡を筆頭に長崎、沖縄、岡山、大阪、京都に構えており、中国、フィリピン、アメリカ、ブラジルなど海外にも出店している。今回いただいた泡系豚骨チャーシューメン、麺は細麺で、チャーシューは大判で5枚も載っていた。スープは麺に上手く絡み合って味もしっかりとしていて、博多のド豚骨といった感じでこってりしたものかと思っていたが、トロっとした感じで驚いた。豚骨ラーメン発祥の地、福岡。令和の時代になっても豚骨ラーメンは更なる進化を遂げていた。店舗の外観。元祖泡系発祥の立て札も掛けられている。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.08.06

コメント(0)

-

宮崎県児湯郡西米良村 『布水の滝』

虹の滝から1km離れた場所に位置する、小川川の枝沢に懸かる滝。「布水滝」と記されることもある。落差は75m。垂直に切り立った崖からそのまま下に向かって水が流れ落ちる直瀑。水量は少なめ。時期によっては水が流れ落ちていないことがある。風で水がたなびいて布のように見えることからこの名前が付いた。車道からは滝の上部と下部しか見えないが、遊歩道を進んでいくと滝の下まで行けるようになっている。滝の近くに車を1台停められるスペースがある。虹の滝からは林道を進んでいく必要があり、更に道が狭くなっているので注意。虹の滝からT字路を右に曲がり、それから5分ほど走ると布水の滝と書かれた標識が見えてくる。左手に水が流れ落ちている箇所があり、その先に布水の滝がある。布水滝保存記念碑。この近くに駐車スペースがある。木々の隙間から見えた滝の下部。先ほど見た虹の滝とは一転、さらさらと静かに音を立てながら水が流れ落ちている。滝の全景は見えないが、垂直に切り立った崖を静かに流れ落ちる様子は同じ宮崎県の延岡市にある、行縢の滝を彷彿させる。遊歩道入り口。遊歩道となっているが…道は整備されておらず荒れている。ここを進むと滝の真下に行けるらしい。自分はここまで走るのに結構な神経を使ってしまい、結局この先に行かなかった。もったいない。記念碑が建っている場所から車道をしばらく進んでいくと、滝の上部が見える。木に遮られ全体像が見れないのは少々残念だが、非常に高い落差があるのは見て取れる。本やネット上で見た写真と比べてみると、水量はいつもより多いようだ。滝の落口、水が流れ落ちていく様子。車道から眺めた天包山、権現山。訪れたときはスギの木が伐採されていて、視界が開けて山々がよく見えた。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.08.05

コメント(0)

-

宮崎県児湯郡西米良村 『虹の滝』

民話街道(県道316号線)の最果てにある、西米良村を流れる小川川の上流に懸かる滝。落差は20m。二段の滝で水量は豊富。特に水量が多いと轟音を鳴らし、水しぶきを大量に飛ばしながら流れ落ちる。晴れた日の午前中に日光が差し込むと、虹が架かることからこの名前が付いた。滝は車道から眺められるようになっている。滝までの道のりとなっている民話街道は一部の道が狭くなっているので、大型の車で行く時は注意が必要。越野尾橋の横に民話街道の入り口があり、ここから虹の滝を目指してひたすら走る。前述の通り一部の道は狭く1本道となっているので、車の運転には注意したい。民話街道の道中にはおがわ作小屋村、小川民俗資料館、米良神社、蛇渕など見どころがいくつかある。おがわ作小屋村では西米良村の食材を用いた郷土料理が食べられるようになっていて、営業しているかどうかは民話街道入り口そばの看板に表示されている。民話街道を走り切った先のT字路のど真ん中、そこに虹の滝が待ち構えている。まさに民話街道の番人といった風貌だ。滝の全景。木々の隙間、二段になっている黒い岩盤に水が流れ落ちている。雨が降った直後だったので、水量豊富でドドドと轟音を鳴らし、水しぶきを飛ばしながら豪快に水が流れ落ちていた。車道のガードレール越しに眺めるのみで、これ以上は近づけない。滝の近くを流れ落ちていた小滝。上段の滝。上段・下段の中間の部分。滝壺があるようだが、残念ながら見えない。ここに滝水が叩きつけられ、大量の水しぶきを飛ばしている。いい具合に日光が当たると、虹が見える様になるみたいだ。下段の滝。岩壁。滝の下を流れる清流。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.08.03

コメント(0)

-

宮崎県児湯郡西米良村 『かりこぼうず大橋』

一ツ瀬川に架かる、日本一の木造車道橋。木造で単純桁橋と3つのキングポストトラス橋を組み合わせた構造となっている。橋長140m、支間長は14.3m、48.2m、48.2m、23.2m、幅員7.0m。車道は2車線となっており、大型車両も通れるようになっている。木造車道橋としては、日本一の長さを誇る。キングポストトラスとなっている3つの大きな三角形の形状が特徴的で、これは米良三山(市房山、石堂山、天包山)をイメージしたもの。橋の名前にもなっている「かりこぼうず」というのは、米良地方に古くから伝わっている守り神だそうで、西米良村のマスコットキャラクターとしても知られている。橋は宮崎県産スギ材の需要拡大を目的に、ふるさと林道緊急整備事業として架橋が開始。約6000本の樹齢50年以上のスギ丸太を、集成材にして加工して建設され、2000年(平成12年)から2002年(平成14年)にかけて造られた。橋のすぐ近くには川の駅「百菜屋」があり、西米良村の特産品やお土産の販売の他に食事処もある。また、国道219号線側から橋を渡り1km進んだ先には温泉施設「西米良温泉 カリコボーズの湯 ゆた~と」がある。日本一の木造車道橋 かりこぼうず大橋の看板。川の駅 百菜屋近くの展望台から見たかりこぼうず大橋。だいぶ近くで見れるようになっていて橋もかなり大きく、ここからじゃ写真1枚に収まりきれない。かりこぼうず大橋トラス下弦材の実物大見本。高さは183cm。キングポストトラスとなっている3つの大きな三角形。米良三山こと市房山、石堂山、天包山をイメージしたもので、まさしく西米良村を象徴するデザインとなっている。2、3枚目のトラスは同じ高さで24.1m、1枚目の最も小さなトラスは11.6m。山の高さからして、国道219号線側から見て奥から市房山、石堂山、天包山といったところだろうか。欄干に描かれているかりこぼうず。「カリコボーズ」と記されることもある。前述の通り米良地方に伝わる守り神で、西米良村のマスコットキャラクターともなっており村のホームページや観光名所の各地でしばしば目にする。どうやら着ぐるみまで作られているそう。なお、かりこぼうずという名前の由来は、山で猟をするときに動物を追い出したり射手のいるところに追い込む役目をする「狩子」からきているそう。車道。2車線で大型車両も通れる。完全な車道橋となっていて歩道はない。川の駅 百菜屋の近くに川の方へと下りる階段が伸びており、そこから橋の下に行けるようになっている。橋のすぐ下にはマイクロ水力発電装置が設けられていて、発電した電気は百菜屋の照明や時計などに使われている。下から見たかりこぼうず大橋。横からだとコンクリートの支柱や金属板が目立つので木造だと分かりにくいが、こうして見ると木材で支えられていることがはっきりと分かる。橋の下を流れる一ツ瀬川。宮崎県中部を流れる川で、西米良村の流域は透明度が非常に高く、エメラルドグリーンに輝いて見える。訪れた時は雨の影響で少し増水していた。また、川は渓流釣りの名所で、ヤマメやアユが釣れる。ここに来るまでの道中でも、雨でありながら川に入って釣りをする人が結構いた。開通記念碑。橋を渡った先にある東屋と橋の概要が記された看板。看板はかりこぼうず大橋と同じ宮崎県産のスギが用いられていて、造りも橋の一部と同じになっており、各部に橋の構造についての説明が書かれている。少し川を下った場所から見たかりこぼうず大橋。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.07.31

コメント(0)

-

宮崎県児湯郡西米良村 百菜屋のしいたけ南蛮定食

○しいたけ南蛮定食しいたけ南蛮(チキン南蛮付き)、小鉢、ご飯、味噌汁、あぶらみそ、漬物しいたけ南蛮。西米良産の大きなしいたけをチキン南蛮のように揚げてタルタルソースをかけたもの。とってもヘルシー。チキン南蛮も付いている。オクラににんじん、しいたけも入った味噌汁。これまた絶品ともいえる味わい。かりこぼうず大橋の近くにある食事処。正式名称は「川の駅 百菜屋」。名物のしいたけ南蛮や、ジビエを用いた料理、だご汁、うどん・そばがいただける。一部の席は囲炉裏となっている。お土産屋も併設しており、西米良村の特産品の販売もされている。今回いただいたのは宮崎県の隠れた名物で、店の看板メニューとなっているしいたけ南蛮。西米良村で採れたしいたけをチキン南蛮風に仕上げた逸品。しいたけは大きく、肉厚で歯ごたえがありとてもジューシー。タルタルソースとの相性が抜群。こんなに美味しいしいたけは初めて食べたかもしれない。一緒にあるチキン南蛮と食べ比べてみても、さほど違いを感じないほどの食感だった。野菜がたっぷり入った味噌汁がまた絶品で、都市部などでは絶対に味わえない、手作り感をしっかりと感じ取れる一品だった。宮崎県の山奥にある自然豊かな村で静かなひと時を過ごしながら、美味で贅沢なメニューをいただけた。百菜屋の看板。店の外観。瓦葺の木造建築。天井の木組みが立派だった。しいたけがあまりに美味しかったので、併設するお土産屋で西米良村の乾燥しいたけを買った。近くに架かるかりこぼうず大橋。日本一の木造車道橋。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.07.27

コメント(0)

-

1泊2日の宮崎旅行から帰ってきました

7月19日、20日は1泊2日で宮崎旅行に行ってました。1日目は宮崎中部の山奥にある自然豊かな村、西米良村へ。まずはかりこぼうず大橋という日本一の木造車道橋を見に行った。近くに百菜屋という食事処があり、昼食にそこでいただいたチキン南蛮ならぬ、しいたけ南蛮が絶品だった。あまりに美味しかったので、併設する土産屋で西米良村の乾燥しいたけを買った。それから民話街道をひたすら走り、最果てにある虹の滝と布水の滝を見た。細い1本道を走り切った先にあった滝は、どこか格別に映った。当初旅行を予定していたのはこの3ヶ所だったが、だいぶ時間が余ったので西都市を観光。市の隠れた名所を見て回った。この日は高鍋町に泊まり、夕食は高鍋の名物である餃子をいただいた。2日目は神社・パワースポット巡りへ。宮崎神宮で神武天皇とその父神・母神へ参拝。神宮は宮崎市の街中にあるが、自然に囲まれ静かな雰囲気だった。護国神社が隣にあり、御英霊にもご挨拶させていただいた。それから伊邪那岐命(イザナギノミコト)が黄泉の国から帰った後に禊をしたと伝えられる御池(みそぎ池)へ。近くに伊邪那岐命、伊邪那美命が祀られている江田神社があると知りそちらへ参拝した後、木々に囲まれた市民の森を歩いて御池へ。池自体は普通な感じで、蓮が浮かんでいて白く黄色みを帯びた花を咲かせていた。ここで伊邪那岐命が禊をし、天照大御神、月読神、須佐之男命が御生まれになったという伝えがあるんだとか。皇祖神の誕生の地、皇室の原点とも言える場所で、神聖な雰囲気を感じ取れた。それから都農町に上り、道の駅でお土産を買った後、最後に都農神社を参拝。都農神社には境内外末社があり、そこには滝もあるとのことなので参拝後に行ってみたが、思いの外滝が立派なものですっかり見入ってしまった。それら全て参拝が終わった頃はもう6時すぎで、それから3時間半ほど車を走らせ、0時すぎに帰りついた。宮崎県は2日とも雨時々曇りといった天気で、車を走らせている時は何度も豪雨に襲われたが、行く先ではどういう訳か次々に晴空となった。神話の国とも言われる宮崎県、高千穂には天照大御神の天岩戸にまつわる伝説もある。旅行中はまるで、天照大御神が旅の御加護をしてくれたかのような…↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.07.22

コメント(0)

-

熊本県上益城郡山都町 『池尻の唐傘松』

池尻集落の小高い丘の上に立つ、アカマツの巨樹。県指定天然記念物に指定されている。樹高約8m、幹囲約3.4m、枝張りは東西約24m、南北約20m、推定樹齢は350年以上。樹冠(木の上部、枝や葉が集まる部分)が傘を広げたように見事な広がりを見せており、それが名前の由来になっている。人の手は入っておらず、地質、日光、水環境などの好条件が重なり、自然にこの造形を作り上げたという。かつては50m程離れた位置にクロマツがあり、それと共に「夫婦松」と呼ばれていた。付近に駐車場があるが、そこまでの道がかなり狭いので注意。竜宮滝がある場所から案内板があるので、それに従って進んでいくと田畑の広がる集落へたどり着き、小高い丘の上に1本の大きな松が見える。これが唐傘松。丘の上に1本の松が立つその姿は、まるで天然の盆栽といったところ。駐車場までは行けそうになかったので、邪魔にならない場所に車を停めて近くまで。近くで見た唐傘松。地元住民の方々によって大切に管理されているといい、木の周辺には柵が設けられている。樹冠の部分。地面を雨で濡らすまいと、傘を広げる様にして大きく枝が広がっており、葉も沢山付けている。雄姿と共に、和傘のような優美さも感じられる。長く伸びた枝はなだらかな斜面に平行するように伸びており、絶妙なバランスを保っている。人が造形したものでなく、自然とこうした形になっているのは見事としか言いようがない。枝に沢山付いた松ぼっくり。幹。大きな枝張りを持つ唐傘松を長年にわたって支え続けており、上部は無数の太い枝が絡み合うようになっている。松のそばにある歌碑。唐傘松の周辺にもいくつかの松の木がある。兄弟の木なのだろうか?↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.07.16

コメント(0)

-

佐賀県唐津市 『高島』

唐津湾の中部に浮かぶ島(有人島)。面積は0.62㎢、周囲は3km、人口は約300人。真上から見るとクラゲの頭のような丸っこい形をしていて、面積の大半を山が占めている。周囲が3kmしかない小さな島で、歩いて島を1周できるようになっている。宝当桟橋から定期船で約10分で行けるようになっている。1日6便。参拝すれば宝くじが当たると言われる宝当神社があり、その御利益を求めて毎日沢山の観光客が訪れている。注目されるようになったきっかけは1990年代にある住民が宝当神社の名前にあやかって宝くじの当選を祈願したところ、見事高額当選し、それが全国的に広まったことからだと言われている。もちろん宝くじの売り場も島内にあり、信じられないほどの高額当選が出ている。売店では宝くじを入れておくと御利益があるとされる宝当袋をはじめとする、様々な開運グッズが販売されている。他にも島内には海鮮料理が食べられる食事処、カフェ、小さな海水浴場がある。宝当桟橋。唐津城すぐそばの東城内駐車場から城内橋を渡り、渡った先のすぐ左手にある。乗船券はその場で購入するようになっている。定期船「ドリームラインたかしま」に乗って高島へ。所要時間は約10分。高島に到着。宝当お休み処。港に面した高島の食事処。高島は漁業が盛んな島としても知られ、ここではイクラ丼、ウニ丼、イカ丼などの種類豊富な海鮮丼や、刺身、サザエのつぼ焼きなど、地元で獲れた新鮮な魚貝類を用いた料理がいただける。魚の壁画。漁港公園。島の南東に位置し、浜があって小さな海水浴場となっており、夏は海水浴が楽しめる。更衣室やシャワーも完備。高島小学校。島内ただ一つの学校。山の周りには遊歩道が整備されいる。青い海と空を見ながら、島の周りをぐるりと一周できるようになっている。福岡県西方沖地震の影響で一部落石があるので注意。黒瀬岩。島の北東にある黒い岩。不動明王が祀られている。赤瀬岩。黒瀬岩のすぐ近くにある。夫婦岩のようになっていて、しめ縄と思わしきものも掛けられている。島の中央にそびえる山。塩屋神社。御祭神は大山祇神(オオヤマツミノカミ)、須佐舘男尊(スサノオノミコト)、菅原道真。島の氏神様。かつて島を治めた野崎隠岐守綱吉が島民と共に、先祖である藤原鎌足、子の不比等、不比等の孫である魚名を祀り、産土神として大山祇神を祀る山王宮を建立したのが始まりと言われている。10月19日に秋季大祭(高島くんち)が行われている。高島小学校創立百周年記念碑。塩屋神社の境内にある。稲荷社。塩屋神社のすぐそばにある。この近くに登山道があり、山頂には展望台もあるそうだが、山道は整備されておらず荒れている。登山しようと思ったが結局断念した。宝当神社。御祭神は野崎隠岐守綱吉命。今から450年以上前に、高島で作られる塩を目当てに襲撃をかけてきた海賊を退治し、島を守った野崎隠岐守綱吉の功績を称え、野崎隠岐守綱吉を島の大権現様として祀ったのが始まり。当初は「寶當神社」と記した。旧暦8月23日、綱吉命の命日にあたる日に例祭が行われている。その縁起の良い社名から宝くじが当たる、または金運を招く神社として大いに注目を集め、1990年代にある住民がこの神社に参拝し宝くじを高額当選させたことをきっかけに、参拝者が後を絶たなくなったという。ちなみに裏参道の先、社殿下には祠が祀られており、その真下の地中深くに野崎隠岐守綱吉命の御遺体が安置されていると伝えられている。社殿の参拝に加えてこちらにも参拝し、更なる金運をいただいてみてはいかがだろうか?宝当乃館。宝当神社のすぐ近くにある売店。宝くじ売り場もあり、そこには信じられない数の当選報告が貼られている。様々な開運グッズが販売されており、宝くじを入れておくと御利益があるとされる宝当袋、勝負時に巻くと気持ちが一進するというかちまき、佐賀県産ご当地サイダーの当たりサイダーなどいろいろ。宝当海の駅。こちらでも開運グッズが販売されている。訪れた時は閉店していた。宝当大黒屋野崎酒店。宝当海の駅の隣にある。福を招くと言われる看板猫の福ちゃん、かねちゃんとそのファミリーがおり、運が良いと会えるかもしれない。幸運を呼ぶ福猫たち。福ちゃん、かねちゃんファミリー以外にもいっぱいいる。宝くじが当たりますようにとお祈りのポーズをとってくれる。可愛い。なお、福猫たちから御利益をいただいた人の中には、33億円もの高額当選を果たした人までいるんだとか。福猫に会えたら是非とも御利益をいただいておこう。沢山の福をいただき、最終便の船に乗り島を離れた。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.07.15

コメント(0)

-

佐賀県佐賀市 『伊勢神社』

日本で唯一、伊勢神宮から分霊の勧請がされ「九州のお伊勢さん」と呼ばれ親しまれている神社。御祭神は天照大神(アマテラスオオミカミ)。日本全国で唯一、伊勢皇大神宮の分霊が正式に勧請されており、子孫繁栄、商売繁昌、五穀豊穣の神として信仰されている。戦国時代に肥前国神埼(現神埼市)に杉野隼人という人物がおり、当時庶民の憧れだったお伊勢参りを53回も行ったことで伊勢神宮の神職たちに感激され、伊勢神宮の御分霊を特別に分けることが許される。1542年(天文11年)、神埼に伊勢神宮の御分霊が勧請され祀ったことが始まりと言われている。1565年(永禄8年)に鍋島町蛎久へ遷座され、1591年(天正19年)に佐賀藩藩祖となる鍋島直茂によって現在の地に遷された。鍋島直茂夫妻がこの伊勢神社に祈願し、それが成就し後に佐賀藩初代藩主となる鍋島勝茂を授かったという伝えが残っている。古くから「九州のお伊勢さん」と呼ばれ親しまれており、県内のみならず県外からも参拝者が訪れている。毎年2月11日に伊勢神社大祭があり、大神1名、指定小神4名、小神22名による玉替えの行事が盛大に行われている。他に4月に春季祭、6月に夏越大祓、7月に夏季祭、10月に例祭、11月に秋季祭、12月30日に年越し大祓が行われている。石造肥前鳥居。市指定重要文化財に指定されている。1607年(慶長12年)の造立銘がある。肥前鳥居とは佐賀県で見られる独特な形式の鳥居。笠木、島木、貫、柱が2、3本の石材を継いで形成しており、笠木と島木は一体化している。笠木と島木を支える部分は台輪が付けられており楔は使われていない。柱は下に行くほど太くなり地面に食い込んだようになっている。神門。社号碑。小さな神社であるが正式に伊勢神宮の分霊が勧請されており、大神宮の社号を賜っている。手水舎。拝殿前の狛犬。建国祭制定記念碑、紀元二千六百年改築の碑。拝殿。銅板葺の三間社流造。本殿。銅板葺で伊勢神宮内宮を模して造られた唯一の神明造となっている。石像肥前狛犬。市指定重要文化財に指定されている。1667年(寛文7年)の造立銘があり、市内で最も古い狛犬と言われている。非常にユニークな見た目が特徴的で、一般的な狛犬と違って丸っこく、浮彫だけで脚の部分も彫り抜かないなど簡素な造りとなっている。これを一目見て狛犬と思う人はまずいないだろう…英彦山神社。高住神社の御分霊を祀る(御祭神は不明)。伊勢屋町にいた大島氏が、夢枕で英彦山大権現からお告げを受け、伊勢神社境内に御神体とお社を奉納した。現在も大島家の家人に祭典が引き継がれており、1月、5月、9月に行われている。伊勢恵比須神社。石造の恵比寿様を御神体としている。伊勢屋町(現伊勢町、伊勢神社の鎮座する町)が商売で賑わい、氏子一同がこれを御神徳と仰ぎ、1748年(寛保3年)に石造恵比須様を御神体として崇敬したのが始まり。市の恵比寿様の中では最も古いと言われている。伊勢神社大祭が行われる2月11日に祭礼が行われている。本殿裏のクスノキの巨樹。推定樹齢は500年。石灯籠、石碑群。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.07.04

コメント(0)

-

佐賀県佐賀市 『佐賀城』

佐賀市の街中にある、佐賀藩鍋島氏の居城だった城(平城)。別名は「沈み城」または「亀甲城」。日本100名城に選定されており、鯱の門と続櫓は国の重要文化財に指定されている。かつて肥前国を治めた龍造寺氏の村中城を、鍋島氏が拡張・整備し、1611年(慶長16年)に完成した。周囲を堀と土手で囲み、本丸、二の丸、三の丸、西の丸の他、天守も建てられている。堀は幅が50m以上あり、石垣ではなく土塁で築かれている。土塁には松やクスノキが植えられ、城の内部が見えないように工夫されていた。敵の攻撃を受けた時は多布施川から大量の水を入れ込んで本丸以外を水没させ、敵の侵攻を防いでいたことから「沈み城」とも呼ばれた。本丸の北西に天守台があり、その上に四重五階の構造の天守閣が築かれていた。築城後は2度にわたる大火災によって建造物のほとんどを失い、その後復興がされてきたが、1874年(明治7年)に江藤新平らが起こした佐賀の乱によって鯱の門、続門、本丸御殿以外の全ての建造物を焼失した。近代に入って以降は城跡に県庁、測候所、学校などが次々に建設された。2004年(平成16年)に本丸御殿が復元され、それに伴い、移築されていた鍋島直正の居室だった御座間も元の位置に戻された。現在は城跡の一帯が佐賀城公園として整備されている。春は桜の名所で、夏になると南濠に蓮の花が咲く。復元された本丸御殿は佐賀城本丸歴史館となっており、佐賀城の歴史、鍋島氏、幕末期の佐賀について学べるようになっている。三の丸があった場所には佐賀県立美術館、佐賀県立博物館がある。鍋島直正銅像。佐賀藩10代藩主である鍋島直正の銅像。最初の銅像は直正公生誕100年を記念して1913年(大正2年)に建立されたものの、太平洋戦争での金属不足による供出令によって消滅。戦後は有志による銅像再建の県民運動が起こったが、再建には至らなかった。直正公生誕200年を迎える2015年(平成26年)に鍋島直正公銅像再建委員会によって募金運動が行われ、県内外から多くの支援が集まり、それから3年の年月をかけて今の銅像が再建された。鯱の門、続門。国の重要文化財に指定されている。現存する佐賀城の数少ない建造物の一つ。1835年(天保6年)に二の丸が大火災に見舞われた後、本丸御殿の再建に伴い、本丸の門として建設され1838年(天保9年)に完成。門の構造は二重二階の櫓門に一重二階の続門を組み合わせたもの。瓦葺きの入母屋造で、大棟には名前の通り鯱が置かれている。1874年(明治7年)に起きた佐賀の乱の時の弾痕が今も残っており、当時の戦闘の激しさを今に伝えている。24ポンドカノン砲。鍋島直正は1850年(嘉永3年)に築地に反射炉を築き、鉄製大砲の鋳造に成功。この大砲は旧鍋島邸に置かれていたものを原型とする複製品。アームストロング砲。イギリスのウィリアム・アームストロングが開発したライフル砲で、幕末には幕府や各藩が輸入していた。展示されているものは模型。モルチール砲。左が冠軍銘、右がオランダ製。モルチール砲とは大きな射角で打ち上げる砲身の短い大砲のこと。形や大きさはどちらもほぼ同じで、現存する実物と考えられており、貴重なものとなっている。佐賀城本丸歴史館。1838年(天保9年)に鍋島直正が再建した城の中枢であった本丸御殿を一部復元し、現在は歴史博物館として使用されている。主に佐賀城の歴史、鍋島氏、幕末期の佐賀の紹介や資料の展示がされており、鍋島直正と写真撮影できるスポットもある。入館料は無料。佐賀城本丸御殿跡。佐賀城本丸歴史館はかつての本丸御殿の約3分の1を忠実に復元しており、残る部分は敷石で平面表示している。白色の部分は建物の壁、黒色の部分は柱の位置を示している。御座間。市の重要文化財に指定されている。鍋島直正の居室だった建物で、1958年(昭和33年)に水ヶ江大木公園に移築されていたが、2004年(平成16年)に本丸御殿が復元されたことに伴い、元の位置へ移された。南西隅櫓台と記石。本丸御殿と共に復元されたもの。記石というのは櫓台の下にある石のことで、1738年(元文3年)に幕府から許可が下り、それから3年の年月をかけて工事が行われたことが記されている。南濠。石製樋管と赤石積水路。石製水路の本丸側の開口部で、本丸内部に向かって赤石の水路が延びている。本丸内に水を引き込むものだったと思われている。西側の石垣。西側土塁石垣と門。外面が石垣で、内側が土塁となっている。石垣間の幅はかつて2mほどで、小さな門があったとされる。発掘調査では門の跡は見つからなかったという。天守台。高さ9m、距離は南北31m、東西27m。1609年(慶長14年)に4層5階の天守閣が築かれたが、1726年(享保11年)に本丸、二の丸、三の丸と共に焼失。その後天守閣が再建されることはなかったが、2012年(平成24年)に発掘調査や文献調査が行われ、天守閣の特徴が概ね判明している。かつては佐賀測候所や協和館が設置されていたが、天守の建物と間違われることが多かったため解体され、現在は更地となっている。空濠。現在は芝生となっている。佐賀県立美術館・佐賀県立博物館。かつて三の丸があった場所に建てられている。東濠。さがレトロ館。1887年(明治20年)に警察部庁舎として建てられた洋館をリニューアルしたもの。館内にはカフェレストランや土産屋があるそうだが、訪れた時は休館中だった。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.07.03

コメント(0)

全707件 (707件中 1-50件目)

-

-

- やっぱりハワイが大好き!

- シャカサインで感じるハワイの風

- (2025-07-28 18:59:01)

-

-

-

- 国内旅行について

- アルジェリア館・カンボジア館

- (2025-11-13 06:00:09)

-

-

-

- ディズニーリゾート大好っき!

- [TDR・USJ] 高速バスに乗っ…

- (2025-11-11 19:21:52)

-