Leonardo(1452-1519)No.2(最後の晩餐他)

Homeへ ⇔ 【Leonardo da Vinci (1452-1519)】(No.1)へ

【Leonardo da Vinci (1452-1519)】(No.2)

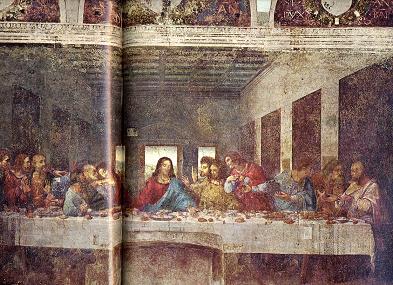

【 最後の晩餐の細部_キリスト 1495-1497年 】

1946年から54年にかけて行われた修復で、前に塗ってあってくすんだ絵具を、キリストの衣服から削り取ったところ、レオナルドが塗った色は、受難を象徴する炎の赤であることがわかった。また修復作業が進むにつれて、長い歳月のあいだにすっかり黒ずんでいた背景の中からは、明るい青い水の流れもあらわれた。

・・・修復の見通しがつきかかったちょうどそのとき、ムッソリーニはこの計画の指導者を遠方に追放してしまった。それかた10年間、仕事は一歩も進まず、やがて修道院は爆撃され、修復にたずさわった、たくさんの人たちの努力は水泡に帰してしまった。

1646年、ふたたび修復作業が始まった。成功のほどは、細部にも見てとれる。作品はひどく毀損されてはいるが、数世紀のあいだ雲にとざされていた原画の色彩と細部はよみがえり、衣服の輝きや長い食卓の上の静物を、目にすることができるようになった。この『最後の晩餐』を、6世紀から20世紀までのあいだに制作された同じテーマの作品【「初期キリスト時代の『最後の晩餐(550年ごろ)、「スリグエローラの祭壇正面にある『最後の晩餐』(13世紀後半)」、「ピエトロ・ロレンツエッテイ」派の『最後の晩餐』(1348年以前)、アンドレア・デル・カスターニョ作『最後の晩餐』(1450年ごろ)、テントレット作『最後の晩餐』1591-1594年、ニコラ・7プーサン作『聖餐式』1647年、スタンレー・スペンサー作『最後の晩餐』1920年、エミール・ノルデ作『最後の晩餐』1909年】と並べて、長い歴史的背景の中でながめてみると、宗教的ドラマとしても、また人間のドラマとしても、レオナルドの作品がずばぬけてすぐれていることがよくわかる。

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

【 最後の晩餐_ユダ 1495-1497年 】

第2次大戦が終わった時、『最後の晩餐』は、絵具と漆喰がいまにもはげ落ちてしまいそうなほど危険な状態にあった。

失敗すれば元も子もなくなるが、成功すればもうけものだというわけで、修復の名人、マウロ・ペルリオーリは、8年にもおよぶ繊細で知的な、しかも物理的な正確さを必要とする冒険にのりだした。まず、純粋に透明で、ワックスのまざっていないシラックを新しく開発し、それを用いて壁に絵具を定着させた。その結果、修復の専門家たちも驚くほど色彩は定着し、新たな力が加えられたように見えた。この、細部拡大図のユダを見ればわかるように左肩の上の小さな長方形は、シェラックを施す前がどんな状態であったかを示すために、手をつけずに残した部分である。

この作業ののち、ペルリオーリは、それまで何度も塗りなおされたためできた絵具の外被を、そっと取り除いてゆき、ついにレオナルドが人物を描くのに用いた卵黄テンペラの基礎材と、背景に使用した石灰の基礎材をさぐりだした。青い上着の袖は、最初は手の4分の3まで覆っていたが、次第に手首のところまで縮められた。よく見ると、青い絵具の跡が手の上に残っている。

1954年、ペルリオーリの修復作業は終わった。もうこれ以上人間の技術と科学の力でつけ加えられるものは何もなかった。崩壊寸前の状態だった「最後の晩餐」は、ようやく危機を脱し、レオナルドが描きあげた当時に最も近い状態に戻ったのである。

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

【 最後の晩餐_ユダのための習作 】 【 最後の晩餐_聖マタイもしくはバルトロマイの習作 】 【 最後の晩餐_兄の聖ヤコブのための習作 】

完成した『最後の晩餐』の人物像は、語りかけてくるようにいきいきとしているが、レオナルドが描いた一人一人の使徒の顔の習作を見ただけで、その見事なできあがりが予測できる。「ある使徒の習作(おそらく聖ペテロ)(1495-1498年)」は、メタルポイントをほどこした上にペン書きしたものであろう。他の絵は赤チョークでで描かれている。裏切りの罪におののくユダ(「ユダのための習作(1495-1497)」)。怒りの形相をしたもう1人の使徒は聖マタイとも聖パルトロマイともいわれている(「聖マタイもしくはバルトロマイの習作(1495-1497年)」)聖ヤコブは、レオナルドの素描の中で最も美しい人物だとされている(「兄の聖ヤコブのための習作(1495-1497年)」)。

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

【 最後の晩餐_ある使徒の習作(おそらく聖ペテロ) 】

メタルポイントをほどこした上にペン書きしたものであろう。他の絵は赤チョークで描かれている。

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

**

【 最後の晩餐のための習作 】 1つのまとまった構図をねる場合、レオナルドは多くの習作を描いたが、今日残っているのは2点だけである。このうち比較的興味のあるのがここに掲げたもので、レオナルドにしては性急に、かなりぞんざいに描いたものである。紙が小さかったため、食卓は2つに分けて描いている。下の4人のグループを上段の左側に置けば、おのずからレオナルドの意図が明らかになる。下の右端の使徒の肩と腕は、上段の左端と一致する。この習作の段階では、まだ彼の先輩たちが描いた最後の晩餐の描き方に似たところが残っている。たとえば、ユダはみんなと離れてひとりですわっている。

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

【 最後の晩餐(部分) 】 実物より大きな人物像の瞬間的ないろいろなポーズが織りなす『最後の晩餐』の荘厳なドラマに、見る人々は圧倒され、個々の顔をつぶさに見るとき、啓示を受ける。

キリストに次いで目につくのは聖ピリポである。自分は絶対に裏切者ではないというかのように両手を胸にあて、席から立ち上がろうとしており、他の使徒よりもいくぶん高い位置に顔が描かれている。その左は兄のヤコブである。ヤコブはキリストのことばに衝撃を受け、しばしぼうぜんと両手をひろげて下をみている。レオナルドの天才は、なにも人物の描写だけに発揮されているのではない。テーブルの上の、たとえば、ワイングラス、白鉛製の皿、小さなパンの塊などの静物は、一分の隙もない釣り合いで配置され、作品全体の緊迫感を盛り上げる要素になっている。他の芸術家にはまねのできないところである。

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

【 岩窟のマドンナ 】ルーヴル美術館(パリ)1483年ごろの作品

レオナルド31歳ごろの作で、15世紀芸術から学びとったものを完全に自己のものとし、さらに、15世紀芸術の域を超えた美しさを生みだしている・

※ ※ ※

この作品をいつ、どこで描いたのは議論のまとになっているが、1482年にフィレンツェを去る前に描いたのではなく、その年にミラノに着いた直後、翌年に制作したものであろう、という意見が多い。ルーヴル美術館所蔵のこの『岩窟のマドンナ』は、もとのままの大きさで、無傷のっま残っているレオナルドの作品としては、いちばん古いものである。この作品は、レオナルドが奔放な想像力と科学的自然主義を調和させるのに成功したことを示している。背景は空に向かって開いた水の流れる洞窟で、そこには聖母と幼児キリストとヨハネと天使が描かれている。神秘的なお告げの瞬間を示しているのだが、人物たちはこの上なく優美で、ゆったりとしており、植物のこまかい部分の描写もずばぬけており、自然のありのままの姿を感じさせる。

『岩窟のマドンナ』は、人間の精神のおよばない神秘の世界の暗示や象徴に満ちており、レオナルドの謎めいた面をよくあらわしている作品である。天使が、キリストにではなくヨハネに向かってしている身振りは、どういう意味をもつのだろうか?聖母の手とマントで護られている幼児はほんとうにヨハネなのか、それとも神の加護が必要な全人類をあらわしているのか?洞窟は生命の始まりを暗示する子宮のようなものとして意識的に描いたものか?地質学と生物学の研究者であるレオナルドが、水や岩や太陽など、宇宙をつくっている要素を大きな直観力によってこの作品に描きこんだというのは本当だろうか?レオナルドは、この作品にかぎらずいつも説明などつけなかった。彼は、見る人にことばではあらわせないものを感じてもらえると信じていたのである。

この作品の中心には、ほかの芸術には決して見られないような手の動きがある。手は保護し、崇拝し、祝福を与え、指さす。こうした手から目を転じて身体をみつめると、ここにレオナルドのいっさいの知識が集まっていることがわかる。岩窟の割れ目から見える風景には空気遠近法が用いられ、人物の構成は例のピラミッド型をとり、その頂点は聖母の頭にある。天使の顔にはレオナルドの理想とした美しさがあらわれており、ヴェロッキオの『キリストの洗礼』の中の天使のように、内面的な美しさがにじみでている。洞窟は薄明かりにつつまれ、しめった空気には、「スマート法」の薄い霧がかかっている。明暗法による人物の造形は、はっきりした輪郭の線を感じさせないほどみごとなできばえである。顔とからだは光を受けてやさしい感じをあたえ、岩窟の後方の影は黒にちかいほど濃い。しかし暗い絵ではない。ワニスをぬりかさね薄暗くはなっているが、輝いている。この作品を見ていえることは、レオナルドがすでに15世紀と決別していたということである。レオナルドは、初期ルネサンスの芸術をわがものとし、もっと先へ進んでいったのである。このあと何年かの歳月が流れ、レオナルドの偉大な才能を示す作品が生まれる。それはルネサンスの理想を象徴する最初の典型となった『最後の晩餐』である。

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

【 岩窟のマドンナ 】ナショナル・ギャラリー(ロンドン)1506年ごろの作品

この「岩窟のマドンナ」は、最初の「岩窟のマドンナ」から25年ほどたってからの創作で、レオナルドが盛期ルネサンスの最初の巨匠といわれた時期に描きあげられたものである。

※ ※ ※

1506年から1508年のあいだにレオナルドは2枚目の、つまりロンドンにある「岩窟のマドンナ」を制作している。同じ主題で前に描いたルーヴルの絵と並んで掲げている。

レオナルドが「マドンナ」像を2枚も制作した理由はまだ分かっていない。最初の作品はミラノの清浄受胎信者会という宗教団体と1483年に結んだ契約を果たすために描かれたものといわれている。何かの理由でこの作品は信者会からフランスの手にわたってしまい、信者会は2枚目を要求した。この制作には、初期ミラノの貧困時代にいっしょに仕事をしたミラノ人の芸術家アンブロジオ・ダ・プレディスが手を貸すことになった。しかし、どういうわけかレオナルドとダ・プレディスは契約を履行せず、論争と訴訟をくりかえし、信者会は25年ちかくたってから、やっとのことで作品を受け取った。

ルーヴルにある『岩窟のマドンナ』と、ずっとのちに描かれた2枚目の、現在ロンドンのナショナル・ギャラリーにある作品を比較してみると、レオナルドの1400年代様式と盛期ルネサンス様式の間に大きな違いがあることがわかる。大きさは大体同じであるが、ナショナル・ギャラリーの作品の人物像のほうが大きく見える。像が画面の前面に出てきており、重量感にとみ、理想主義的な傾向が強調されているからである。色彩は沈んでおり、像はちょっと見ると死人のように蒼ざめてみえる。第二次大戦後まもなくこの作品を洗ったときに何人かの批評家は、色彩があまりにも沈んでいるのを見て、ナショナル・ギャラリーが表面を台無しにしたといって非難したほどである。しかし、新たに出てきた色調のほうが、レオナルドの意図にはちかいものだったのである。レオナルドは理想とした立体的な丸みを出すために、装飾的でない、おさえた色をつかったのだ。この作品には、レオナルドの長い間の思索編み出された芸術に関する理論的な側面や、光と影の研究の成果、人物を「立体的」に見せる技法などがうかがえる。そのために最初の作品ほど目には訴えないが、見る者の心に、より強く働きかけるのである。

2枚目の構成が変わっているのは、信者会の好みにあわせたためと思われる。ミラノの信者達は、ルーヴルの方の、天使が指差している姿勢は謎めいているので削ってくれといったのかもしれない。またヨハネを幼児とするフイレンツェ人の考え方になじみがなかったので、細長い十字架でヨハネであることがわかるように要求したのかもしれない。また、光輪はレオナルドの初期の作品には見られない点を考えると、光輪をつけることもミラノの信者が要求したのかもしれない。レオンルドは、自分なりの目的があって、天使の顔やからだや衣服を新たに研究していた。この作品を見るとそうした部分は間違いなく彼の手になるものとわかる。しかし、レオナルドは自分にとって大切な部分を描き上げると、残りの大半は弟子たち、たぶん共同契約者のダ・プレディスにまかせたようである。

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

【 白貂を抱く婦人 】1483年ごろの作品

レオナルドが描いたチェチリア・ガルレラーニの肖像。彼女はスフォルツァの愛人で、抱いている白貂は、スフォルツァ公爵の紋章のひとつである。一部分塗りなおされているため、作者については問題も出ているが、白貂がからだをよじらせているポーズと、夫人の手のみごとな立体的表現をみれば、レオナルドが描いたものであることがはっきりわかる。

レオナルドは、長期にわたって注意を集中するのが不得手だったのと、スフォルツァがいろいろな注文を出すために、『馬』の制作をたびたび中断しなければならなかった。ある時期は宮廷おかかえの肖像画家として勤めたこともあったらしい。肖像画家としての最初の作品は、1484年に制作されたロドヴィコの愛人チェチリア・ガㇽレラーニ像であった。

そのときチェチリアはまだ17歳でだったが、すでにロドヴィコの愛人となり男の子を1人産み、ロドヴィコの宮廷で強い権力をもっていた。『白貂を抱く婦人』として知られる肖像画は、注意深く知性にあふれた顔、音楽家や遊蕩家によくある長くて官能的な指など、チェチリアが持っていたと伝えられる性質がはっきりと表現されている。背景は、レオナルドと共同で仕事をしていたアンブロジオ・ダ・プレデイスが塗りなおしたものと思われる。そのためか、レオナルド独特のぼかしの効果も明暗法もない黒い背景となっている。しかし、肩と胴を軸にして頭をねじっている構図や、白貂(てん)が蛇のように身をくねらせている姿勢などは、レオナルドでなくては創造できないものである。白貂の大きさ、婦人ののどもど近くの鋭い陰険な鼻づらは、妙な不安をかきたてる。レオナルドは、自分もふくめて宮廷の寵臣たちの不安定な身分を暗示するつもりだったのかもしれないし、冷たいまなざし、とがった顔などに女と白貂との共通の性格があることを見抜いていたのかもしれない。レオナルドが白貂を絵のなかに入れたのは、白貂は泥だらけの穴に逃げこむくらいなら、捕らえられるか殺されるかするほうを選ぶ性質をもっているといわれているし、スフォルツァが自分の象徴として、紋章にしているという2つの理由からである。

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

【 ある音楽家の肖像 】1485年ごろの作品

レオナルドは、ミラノに来てからまもなく『ある音楽家の肖像』を描いた。この音楽家の名前は不明で、作品の依頼を受けたという記録ものこっていない。しかも、青年の顔が『岩窟のマドンアン』の天使に酷似しているところをみると、レオナルドが美の理想として心に描いていたような人にふと出会って、急に描く気になったのかもしれない。顔の形や陰影のつけ方は、非常に微妙で巧緻である。レオナルドが興味をもったのは顔だけだったのであろう。あとの部分は仕上げていない。

レオナルドがミラノ時代の初期に描いた肖像画が、『ラ・ベル・フェロニエール』のほかに、もう一点のこっている。『ある音楽家の肖像』で、現在ミラノのアンブロジアナ美術館が所蔵している。この作品は、レオナルドの全作品のうちでいちばん価値の劣る作といえよう。文献の裏づけもないが、皮肉なことに、いちばんよく保存されている。肖像は顔だけ完成しており、その顔は、レオナルドが描いた天使たちに似ている。顔の影の部分は明るく輝いている。レオナルドの主要作品は、絵具の塗りすぎとワニスでくもっているのが普通だが、ワニスをかける前はこんなふうだったかもしれない。何年か前、この絵を洗ったとき、音楽家が手にしている紙に、数個の音符があらわれた。ある学者が、パズルや秘密の好きなレオナルドが何かを告げようとしたのではないかと、音符をよもうとしたがだめだった。

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

【 アルノ河風景 】1473年ごろの作品

アルノ河渓谷を描いたレオナルドのペン画は「1473年8月5日、雪の聖母マリアの日」と逆書きの日付がはいっており、風景を全面的にあつかったルネサンス期における最初の作品である。この素描を、最初は目を大きく開いてながめ次に半ば閉じてながめてみると、断続的な筆致が重量感をもってせまり、全体のふんいきがまるで海のようにおおきくもりあがってくるのがわかる。

※ ※ ※

『キリストの洗礼』の仕事のすぐあとでレオナルドは一枚の素描を描いた。有名なドイツのレオナルド学者ルードヴィヒ・ハイデンライヒは「芸術史における最初の真の風景」と呼んだが、ペン描きのこの絵は、高い場所からアルノ河の渓谷を見おろした眺めである。素早くこすりつけたような筆致には東洋的な香りがある。画面は波立つ水や葉のそよぎなどの動きに満ちている。この素描を見ると、レオナルドがすでに光の効果と大気の深さを知っていたことが分かる。これはレオナルドが日付を入れておこうと考えた数少ない作品のひとつで、「1473年8月5日、雪の聖母マリアの日」と書かれている。まだ若い彼は、自分がきりひらきつある画法によろこびを感じて、制作日時に疑問を残さないように書きこんだものと考えられる。

この風景の素描以後のレオナルドの作品については、いろいろ意見がわかれていて、議論はいつつきるともしれない。レオナルド学者のなかでも、かってのイギリスのロイヤル・コレクションの管理者で、古典的研究者”レオナルド・ダヴィンチーー芸術家としての発展について”の著者であるサー・ケネス・クラーク(Kenneth Clark 1903–1983)の判断がいちばんよいと思われている。

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

**

【馬とその前脚】の習作 、1488年ごろの作品

レオナルドがスフォルツァから最初に委嘱された仕事は『馬』の制作であった。レオナルドは、途中に中断はあるが、この作品にのべ16年もの歳月をかけて取り組んでいる。スフォルツァ家は、傭兵隊の将軍だった父親のフランチェスコが、ヴィスコンティ支配の崩壊後、権力を握るようになったもので、ミラノを支配するようになってからまだ2代しかたっていなかった。ロドヴィコは権力を確立するために、フランチェスコの騎馬像を建立したいと願った。つまり、偉人であり、スフォルツァ家の基礎を築いた男でもあるフランチェスコの像を建てれば、忘れっぽいミラノ人もスフォルツァ家を正当な支配者として尊敬するだろうと思ったのである。しかしロドヴィコは、レオナルドにほとんど金を支払わなかった。レオナルドの貯えは減っていき、しかたなくアンブロジオ・ダ・プレデイィスという

ミラノ人の芸術家と共同で馬の制作をすすめながら、金がはいれば二人で分けあうような有様だった。

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

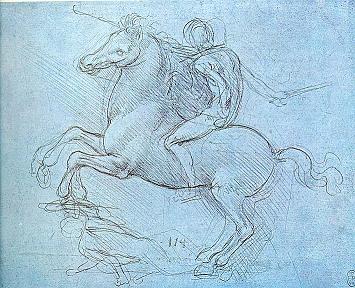

倒れた敵を踏みつける騎手、『馬』の習作 、1490年ごろの作品

レオナルドがロドヴィコ・スフォルツァの依頼で制作をはじめた『馬』は巨大な彫刻で、途中で何度か手をやすめてはいるが、16年ちかくもかかっている。レオナルドが作った8メートルちかくある粘土模型は全然残ってないが、『馬』のための習作がたくさん現存しており、英王室の所蔵になっているものが多い。この絵は銀尖筆で描かれている。銀尖筆というのは非常に正確を要するものなのだが、この立ち上がった馬の習作をみてもわかるように、レオナルドはこの材料を優美に鮮やかに使いこなしている。はねたり、とんだりしている馬に大きな魅力を感じていたレオナルドは、若いころから晩年まで、ずっと描きつづけてきた手記のいたるところに馬の図を描いており、何十頭という馬の素描のなかには、いたずらがきもあり、丹念に書きこんだものもある。しかし、彫刻の馬の制作に当たっては、重さと均衡の問題について考慮しなければならなかった。この素描では、馬の前脚は倒れた兵士にささえられる形になっているが、他の何枚かの素描では、木の株でささえられている。その後、レオナルドはうしろ足で立っている構図はやめて、伝統的な、歩いたり立ちどまったりしている姿勢にもどった。右の『 馬とその前脚 の習作』の素描では、馬の横と正面が丹念に研究されているのがよくわかる。

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

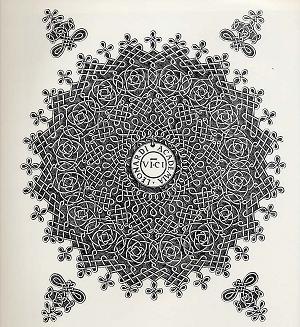

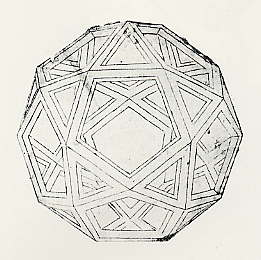

【 結び目模様素画 】からの版画、1499年ごろ

レオナルドは、複雑なものや寓意的なものに死ぬまで興味をもっていた。ここに掲げたスケッチはそうした特徴をよくあらわしている。上に掲げた、驚くほど複雑な飾り模様は、中央と四隅の基本要素を除けば、たった4本の線がつながっただけで構成されている。銘の意味ははっきりしないが、レオナルドが、この紋章の用いられたアカデミア(美術院)ようなものを主宰していたのかもしれない。しかし、彼の伝記にはそんな記録は何も残っていない。このデザインはレオナルド特有のものだが、弟子のだれかに描かせたのかもしれない。

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

【 雲から降ってきた道具類 】1498年ごろ

レオナルドは、人間が物質主義に毒されているのを非難し、糾弾して、多くの不思議な素描を残しているが、このスケッチはその中の1枚である。

いちばん上には、例の逆書きの文字で「こちら側はアダム、あちら側はイヴ」と記されている。批評家によっては、荒れ狂った空に2人の人間がさっと描いてあるという者もあり、そんなものは描いてないという者もある。どっちともとれるのだが、それは別として、空からは熊手や楽器、やっとこ、眼鏡など、さまざまなものが雨のように降っている。地面には「おお、人間のみじめさよ!なんと多くの〈物〉のために、人間は自分で自分をいやしい金の奴隷にしていることか」と書いてある。

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

【 攻城用の縄はしごと歯車 】1478年ごろ

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

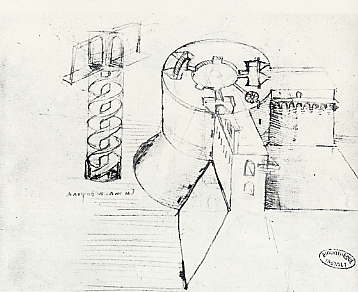

【 要塞用の城壁の細部 】1488年ごろ

上のスケッチの城壁は、低くて大変厚く、飛んでくる弾丸をそらすために、壁にはカーブや斜面がつけられている。この城壁をみても、彼が何を考えていたのか、はっきりわかる。城壁には、らせん階段をつけるように、わざわざ階段だけ別にスケッチしてあるが、よくみると、らせん階段は二重になっており、昇る兵士と降りる兵士とが衝突しなくてもすむように設計されている。

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

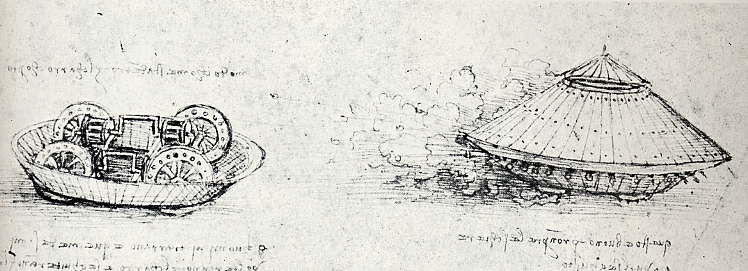

【 装甲戦車 】1485年ごろ

ルネサンス時代には、芸術家が兵器に精通しているのがふつうで、青銅の像を鋳造できる人なら、たやすく大砲もつくれたのである。そして築城は建築の1部門だったから、宮殿や礼拝堂の設計ができれんば、やぐらや陵堡の設計をすることも容易だった。ジオットやミケランジェロもフィレンツェ防衛計画を立案している。こうした風潮に加えてレオナルドは、ロベルト・ヴォルトゥリオが書いた”軍事について”という論文を研究していたのである。こういう尽きることのない知識欲がレオナルドの偉大さでもあり、悲劇でもあった。

レオナルドはほかの資料も研究し、さまざまなアイディアをうみだした。ローマ時代に、破城槌を操作する兵士を守るための、屋根と車のついた単純な構造の兵器があったが、レオナルドはこのアイディアをウミガメの形をした武装した車、つまり戦車に発展させた。大砲を装備したこの戦車は、8人の兵士が中にはいりクランクとギアを使って動かすことができた。こんな重い物を、ある区間、それもでこぼこの地形を、人力で動かせたかどうかは疑問である。レオナルドの他の発明品と同様に、この戦車の場合も構想を実現するよりも、構想すること自体がおもしろかったにちがいない。かれは「戦車」をスケッチしたあとで、動力の問題にはふれずに、ほかのアイディアへ移っている。

この戦車は、装甲され、もとごめ式の砲も装備されており、その着想は時代を数百年も先んじていた。だが、戦車を逆さにしたスケッチに描いてある手回しのクランクでは、あまりスピード出なかったろうし、威力もなかったろうと思われる。

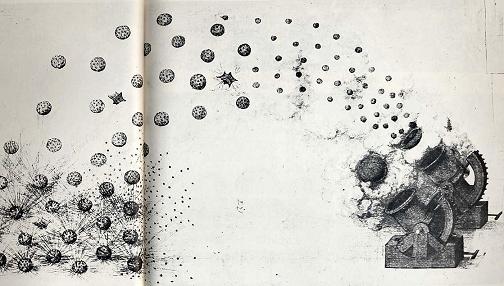

彼は古典文学から大鎌で武装した二輪戦車の構想を得て、それを活用し、刃を水平に回転させる装置をつけた。そして運転中の戦車の恐ろしいスケッチを描き、鎌のついた戦車は敵にとって脅威であるが、同時に使う側の人にも危険な場合が多い、などと平気で書いている。「普通の型とはちがう」彼の大砲の中には、36本の砲を12本づつ3段に積み重ねた複式の大砲があり、1段目を発射しているあいだに2段目は冷却され、3段目が充填されるという具合になっていた。この大砲はたいへん実用的で、後世の機関銃と複式ロケット発射筒の元祖といえる。レオナルドはまた、衝撃によって炸裂し、金属片をまきちらす爆弾も考案してスケッチしている。この爆弾も実際に使えそうである。この爆弾がもしつくられていたら、彼の名前はレオナルド爆弾などといって、普通名詞になっていたかもしれない。18世紀末に、このアイディアをイギリスの士官ヘンリー・シュラップネルという人が、たくみに利用している。

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

【 高性能白砲 】1490年ごろ

ひれをつけた円筒状の飛び道具と爆発しやすい白砲弾は、後世、そうした兵器をつくれるようになってわかったことだが、非常に実用的な発想だった。ルネサンスの兵器発明家の中で、レオナルドだけが、大砲がしだいに強力になり正確になってくること、そのため高い壁をめぐらした城がすぐ役に立たなくなることを知っていた。

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

【 スカラムッチア 素描 】

スカラマムーシュという名の道化役者で旅芸人の座長。レオナルドのノートにはこのように個性的な顔が数多く描かれている。モデルが描かれていることを意識しているものと、気がついていないのがある。レオナルドは好んで、こういうグロテスクな顔を描いたが戯画ではない。モデルにたいする皮肉な目は感じられず、美にたいすると同様に、醜さも絵の素材としての価値を認めていた。

ヴァサーリも記録しているが、レオナルドは、特徴のある顔を求めて街をふらつく習慣があった。美しい顔だけではなく、醜い顔も美しいものの変化として興味を持った。「美醜にかかわらず、好奇心をひくような顔を見ると、1日中ついて回り、その人物について完全なイメージをいだくと帰宅して、その日のスケッチブックをもとに、本人が傍らにいるかのようにみごとに描きあげた。彼は、どんなときでもスケッチブックを離さなかったが、そのことを”絵画論”のなかで次のように記している。「散歩に出かけるときも、スケッチブックを忘れず、人びとがしゃべったり、争ったり、笑ったりするときの姿勢と行動を注意深くながめ、すばやく描きとめておくべきだ。つねにいろんな面白い経験をするように心がける必要がある。」レオナルドは素描を捨てずに大切にしたから、今日も比較的多数の素描が伝えられている。」

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

【 ベツレヘムの星 】1479年作品

ベツレヘムの星といわれるオーニソガラムの花とリボンのような葉。

左はウマノアシガタの葉、右はヤブイチゲ、下はトウダイグサの種子と花。

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

【 水溜りを清める一角獣 】

つので水溜りを清めている一角獣を描いたこの素描には、レオナルドの初期の素描の様式的特徴がはっきりと示されている。数ヵ所にふくらみのある筆致で、背をまるめた一角獣の輪郭を描きあげている。動物の輪郭のまわりに描かれた線は、左から右へ下降している。これは、レオナルドのように左利きの画家にとっては、きわめて自然な線なのである。

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

【 戦士の肖像 (古代の戦士)】

この精巧な戦士の肖像は、レオナルドが徒弟時代に描いた作品である。モデルはだれだかはっきりしない。ヴェロッキオ作の青銅の騎馬像『コレオーニ』と似ている点から、それを手本にしたとも考えられる。

アンドレア・デル・ヴェロッキオ作『コレオーニ記念騎馬像』(1479-1488年)は傭兵隊長パルトロメオ・コレオーニに捧げられたものである。今日でもヴェネツィアに立っているこの騎馬像について、英詩人シェリーが「冷ややかな嘲笑を浮かべた指揮ぶり」とかいているように、乗り手は手綱にほんの軽く手をかけているだけで、荒々しい意思の力だけで馬を乗りこなしているように見える。馬の腰と前脚には、おさえた力がみなぎり、まるで筋肉がむきだしになったような力強い肉付けがいきいきと見るものにせまってくる。当時すでに芽ばえはじめた新しい解剖学に、ヴェロッキオがいかに関心を示していたかを雄弁に物語っている。

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

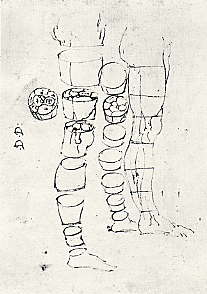

【 槍を持つ青年 】1513年ごろ

レオナルドは、宮廷芸術としては、野外劇や仮装会、寓意劇などの設計と制作を行った。この素描は、こうした行事用の衣裳を研究するために描いたものである。しかし、どんなときに、どんなふうに使われたものなのかはわかっていない。上はオートミール色の紙に黒いチョークや水彩インクなど、いろいろ使って描いてある。こうした素描の材料や衣装の様式から推察すると、レオナルドがこれを制作したのは、スフォルツァの没落よりずっとあとの1512年かそれ以後であろう。そのころレオナルドはフランスに仕えており、かっての保護者を征服したフランス人に提供するために、むかし「イル・モーロ」を喜ばせたデザインをふたたび描いたのかもしれない。

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

【 銀で鋳造したフリュート 】

この複雑な楽器は、馬の頭蓋を利用し、それに雄羊の角をつけたリュートである。レオナルドはこれを銀で鋳造して、メディチ家を去って新しい保護者、ミラノのロドヴィコ・スフォルツァのもとに行くとき、贈り物として持って行った。鼻の形をした先端部は左側で、鳥の頭に似せてつくってある。骨ばった銀窩は中央にあり、弦は口蓋に張りわたしてある。リュートはさかさにして演奏された。

1482年、30歳のレオナルドはミラノに行った。初期の伝記作家たちは、このミラノ行きの表向きの理由をロドヴィコ・スフォルツァの宮殿でリュートをひくためだとしている。レオナルドが携えていった楽器の絵が現存しているが、銀製で馬の頭蓋の形をしている。レオナルドはこういう奇抜なくふうが好きだった。ただたんにに奇抜なだけでなく、頭蓋の形をした空洞は、大きな音量と強い反響を生みだす効果があったのである。このほかにも彼が考案したたくさんの楽器の中には、引っぱると美しいリズムをかなでる車付きのドラムとか、1回に1つ澄んだ音を出す自動装置のハンマーとベルとか、オルガン奏者用のヴィオラなどがある。このヴィオラは、つい最近まで使われていたハーディー・ガーディーという手回しオルガンのようなものであった。しかし、音楽に対する関心も作曲まではおよばなかったようで、追走曲の一部を記した楽譜の断片があるだけである。

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

【 神聖比例論に描いた多面体の挿絵】

レオナルドは、フラ・ルーカ・パチオーリの著書”神聖比例論”の挿絵に、立体幾何学の意匠のうちで最も興味のある多面体を、いろいろな形で描いた。レオナルドにとって均衡というものは、「数字や尺度……ばかりでなく、音や重さ、位置、そして力のあるものすべてにとって」重要であるといっている。

レオナルドは、スフォルツァ家での最後の数年間の間、数学に強くひきつけられた。レオナルドの一番の親友は、芸術家たちの友人であり、数学の教授でもあったフラ・ルーカ・パチオーリという人であったといわれている。ふたりが交際しているあいだに、パチオーリは”神聖比例論”と題する教科書をあらわし、レオナルドはこの挿絵を書いている。挿絵は、幾何学を超越した、超自然的な意味をもつと考えられていた多面体を主としたものである。レオナルドは数学によって、彼のもっている全ての理論を立証したいと考えた。「数学でも、数学を基礎にしている科学でも、そのうちのどの1つをとっても、理論の実証に応用できないものはない。」と書いている。レオナルドは、一般法則には慎重で、単調な記述をするよりも、ある事実なり状況についたわずかでも証明を引き出すことを好んだし、ルネサンス時代の思想家が熱中したやたらと混みいった議論をけいべつしていた。レオナルドはこう書いている。「数学のこのうえない確実性に疑惑をもつ者は、混乱を起こすことに生き甲斐を見いだす連中で、そんな連中は、矛盾にみち、たえず騒ぎたててる詭弁的科学を論破し、沈黙させることはできない。」

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

【 人間の右脚の横断面図】

レオナルドが描いた人間の右足の横断図面。

この方法は、今でも解剖学の研究に広く使われており、のこっているものではレオナルドのものが最も古い。レオナルドは、脚の断面の各部に参照用のナンバーをふっているが、その部分を記したノートは発見されていない。

レオナルドは人体の作用も研究した。フィレンツェでいくらか解剖学を学んでいたし、実際の死体解剖に立ち会ったこともあったのかもしれない。レネサンス時代の芸術家たちは解剖学に関心をもっていたが、それは人体を描写するうえで必要だったからで、ボライウエロのような先駆者も死体解剖を行ってはいるが、たが皮をはいで筋肉構造を見るだけで満足しており、頭蓋、胸腔、下腹部などを切開した人はほとんどいなかった。レオナルドの関心も、はじめはボライウエロの域を出なかったのだが、しだいに本質的なものへとつき進んだ。レオナルドは、ものの働きをいちど知ると、なぜそうなるのかを研究しないではすまない性質の持ち主なのだ。

現代の解剖医たちが非常に感心している1枚の素描がある。それには頭蓋を半分に切開して、歯の根の並びかた、前額骨、顎骨の洞、鼻の空洞などが描かれている。絵を描く参考としてしか解剖学を考えていない人たちにはぜんぜん興味のないものだったろう。

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

【 祭儀用マスクのデザイン 】

このマスクは、レオナルドがミラノやのちにはフランスでたくさん作った衣装デザイン、舞台装置、宮廷内の飾りつけのなどの1つである。

このマスクは、レオナルドがノートのほかの場所に書いた、謎めいた題名と関連があるようだ。

「もし君が自由でいたいならば、私の顔が愛の牢獄であることをもらしてはならない。」

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

【 指差す若い女性のスケッチ 08】1513年作品

死が自分に忍び寄ってきていることを感じる年齢になって描いた素

【巨匠の世界「レオナルド」(1971.3.1)タイムライフ・ブック】

***

***

© Rakuten Group, Inc.