伯耆の真の里見忠義公伝説

「房総に帰りたい、古里にかえりたいと泣きの涙で明け暮れた悲運の将 ”里見忠義” だなんて馬鹿にすない!」 豪快に叫んでる関東武者、里見忠義公の声が、山守の郷の廟から聞こえてきました。

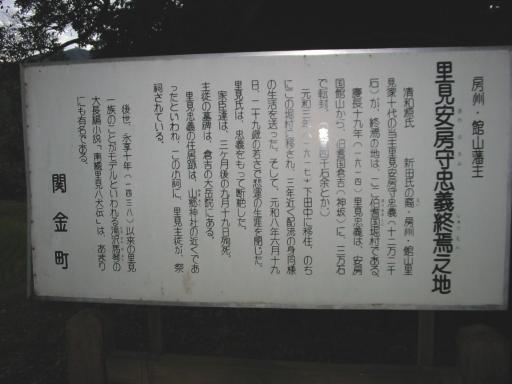

房州館山里見家12万2千石、当主里見忠義公は、幕府上層部の権力争いで、嫁の祖父になる大久保忠隣が疎外され、その連座の責任をうけて、安房国の領地を没収され、伯耆倉吉にきました。

今を去る400年前、慶長19年(1614)の事です。

表向きは3万国ですが、実質4千石だったようです。住居は、打吹山麓神坂でした。

幕府の勘気がとけ、房総に帰りたい一心で暮らし、北条の八幡宮、北野天満宮、等社寺に寄進祈願をして朗報を待ちました。

元和3年(1617)池田光政(9歳)が因伯32万石の領主に任命され、伯耆倉吉は、家老伊木長門守忠貞(6歳)の管掌となりました。そこで里見忠義は、池田家お預けの身となり、政事中心地の神坂から、下田中へ移住させられてしまいました。

それから、忠義は下田中から、関金山守に移住され、元和8年(1622)6月19日病により、齢29歳の若さで亡くなりました。

家臣8人が、主亡き後3か月後の9月19日に殉死し果てました。

200年たって滝沢馬琴が、里見家をモデルにしたと言われる、里見八犬伝の小説を著し当時、大ヒットしました。

とうとう房総の地にかえれず、泣きの涙で伯耆の地で、”たまゆらの人生を送った忠義公あわれ”と世にいわれ、小説里見八犬伝が里見忠義公本筋となり、猟奇伝的扱いさえうけています。

果たして、伯耆倉吉の里見忠義公は、どうだったんでしょうか。

そこで、時代背景、とりまきの人々を検証をしてみますと、あにはからんや、やはり関東武者としての、もう一人の、りりしき伯耆の里見忠義像が浮かびあがってきました。

1、優れた家臣団に恵まれた忠義と伊木長門守と伯耆人気質

里見忠義には、優れた家臣団がいて、最後は殉死の奉公までのお供は周知のことです。

因伯32万石、池田家時代となり、家老伊木長門守忠貞が倉吉を統治することになり、忠義公は、一転し、池田家預かりの身に変わります。

記録としては残っていませんが伊木長門守にも優秀な家臣団がいました。

家老をもりたて、後世に残る大事業を着任そうそうに完成させたのがその証拠です。

家老の伊木長門守は、倉吉着任時、御歳6歳です。

倉吉着任の前年、元和2年(1616)に父忠繁を亡くし、家督を相続したばかりで、藩主国替えにお供してきました。

藩主なら家老が手助けして、幼少でも務まりますが、家老が統治する実務地では、家老自らが第一線でなければなりません。それが初めての地を治めるに、幼少ながら相当の実績をあげています。

それは、池田勝入斉の菩提寺建立、洪水に荒らされた倉吉に、今でも地名として残る長門土手を作るなど、その手腕は、老練な家老のような実績の数々です。旧倉吉市誌に老家老伊木氏となっていますが、編者がそう判断され誤れたんでしょう。

幼少ではこんなことは不可能です。きっと記録にでてこない優秀な家臣団がいたことでしょう。倉吉では記録が無く、国替え先の岡山藩での伊木家老の家臣の記録を調査中です。

倉吉の地は、遠く奈良時代から、産鉄の地で、中国山地の花崗岩からの磁鉄鉱を主とした砂鉄を得て、農耕、刀剣等産物加工の技をもち、裕福で、旦那さん的統率者を中心に、集団での自治行動が習慣化しており、房総からのお殿さまを心から受け入れたのでしょう。

話はかわり、マッカーサーが日本を占領した時、天皇制を尊重して、日本をうまく統治しました。伊木家ではもっと早く、里見忠義公の扱いに、流人としての扱いでなく、前統治者としての扱いで、住民が慕う心を工事協力にもっていきました。下田中の天神川堤防工事、その名も”千人波止”です。

実際、倉吉は天神川、小鴨川、国府川が平野の中を流れ、中国山地の急峻な傾斜から流れ込むこれら河川の水流は、大雨では、想像を絶するほどで、大きな水害が度度あり、代々治水に悩まされてきました。小鴨川などは、はじめ西側の天神野の裾をながれていましたが、平野を洗い流した後、今では平野東側を流れています。

2、同類相哀れむ心情

池田家が、前任地姫路から、鳥取因伯の地に転封となりましたが、領主が亡くなり、「播磨の地は中国の要地なれば、領主幼少には叶うべからず。依って因幡、伯耆両国に転ぜらるや」 と述べたるごとく、幕府要人の政策的な駄目押しでの転封です。

鳥取藩主となった池田光政の内状も大変でした。姫路時代の42万石から、32万石に、10万石減らされて、家臣はそのまま引き連れてきたので、俸禄は6割に減俸。下級武士は城下に住むところがなく土着して、半農半士もあったようです。

幼少の藩主光政もようやく15歳で元服し、当時名乗っていた幸隆(ゆきたか)を3代将軍徳川家光の偏諱(へんき・かたいみな)を拝受し光政と名乗ったのが、元和9年(1623)です。里見忠義が山守で亡くなってから1年あとです。

里見家の扱いを、流人扱いにせよと命があっても、心情として、形は扱っても、対応は丁重でした。現に下田中の里見主従の住所は、勝宿祢神社の地です。かつて奈良時代に大御堂(跡地現パークスケア)を建てた産鉄民、勝部族子孫の産土神社です。そんな大事な地に罪人を受け入れるはずがありません。居住させたのは、住民も慕っていた証拠です。

鳥取池田家が始祖とする輝政でなく、その父池田の祖、信輝、(勝入斉)を伊木家は、倉吉の地に菩提寺、勝入寺をつくり祀りました。それは伊木家の祖が信長の臣であったのを勝入斉が乞うて家臣になったことでもありますが、そこで祖を敬うえという気骨をしめしたものでしょう。

秀吉の臣時代に、勝入斉は、天正12年(1584)小牧、長久手の、織田信雄・徳川家康との戦いで、長男之助とともに戦死しました。その後、秀吉・家康は和議をしました。

秀吉没後、関ケ原では、徳川に組し、徳川天下となり、旗下に入ったが、勝入斉の首を挙げた者も殿中にいる中、池田家では、過去を沈黙したい事象です。あえてその勝入斉の菩提寺をつくる勇気に、伯耆倉吉では拍手だったかも、そんな気心の地倉吉です。

このような伊木家の心根は、里見忠義を粗末に扱うようなことは断じてなかったでしょう。

3、雄誉霊厳(おうよれいがん)上人の訪問

雄誉霊厳上人が、倉吉の地に忠義を訪問してる事が重大なカギをのこしています。

雄誉上人と里見家との関係は、房総で、忠義の父義康は、寺領を寄進し、忠義も帰依し42石の朱印を与えた間柄です。なお上人は御水尾天皇に進講したり、徳川家からも篤く帰依をうけ、家康、秀忠、家光にも親しく法談を行い、後に知恩院32世となった有名な お方です。

この上人が、里見忠義が、房州を離れ伯耆に向かった年に、師法然の足跡を参拝する名目で旅にでています。

その足跡が、一路岡山の師の誕生寺まで行き、あとすぐ倉吉に来て忠義との面会をしています。その折、三朝の大雲寺、赤碕の專称寺の開山もしています。なにを倉吉で忠義にお話されたのでしょう。とても興味深々です。

又倉吉の隣、橋津には、雄誉上人の弟子春誉上人が、この来訪年の3年前、台方山西蓮寺を開山しています。今も西蓮寺には雄誉上人の書がかかげてあります。

三朝、赤碕の2か所のお寺の開山の余裕があれば、どこかで雄誉上人と弟子春誉上人との面会があったでしょう。あるいは忠義を交えての話だったのかも知れないと、明るい想像がわいてきます。

4、堀、山守は産鉄の郷

元和5年(1619)に下田中より山守に転居します。

関金には、奈良時代から、有名な大河原のタタラがあり、今西、松河原などいたるところにタタラ製鉄がなされていました。

里見忠義居住の山守の側、明高にも有名な鉄山がありました。これは、昔話にも出てくる鉄山です。

明高鉄山が、ほかの鉄山より違うのは、山タタラでなく、由良が浜から、牛や馬で運んできた浜砂鉄が原料でした。ここは、大山の火山灰が積もった地で、砂鉄は、顔だしません。「砂鉄7里に炭3里」の諺があるように、炭の材料原木が多くあり、かさばらない砂鉄をここに運んできたのです。

山の砂鉄での製鉄と海、川でとった砂鉄の製鉄溶鉱の方法は、微妙に違う技術があります。

房総は、この技法、川、海砂鉄の有名地です。大岳院から「賢」の戒名をもらった家臣団のだれかが、この技法に詳しいことは想像に事かきません。あるいは、忠義が詳しかったかも。馬に乗った忠義が日焼けして堀から明高まで飛ばしていく姿があったことでしょう。

5、病に勝っていたら歴史は変わったかも

元和8年(1622)里見忠義29歳で病気により死亡します。21歳から8年間の多感な時代の伯耆倉吉の生活でした。山守での「アワノカミサマ」との伝承は、伯耆の人のやさしさに融合した忠義を神格化したものかもしれません。

6、雄誉上人その後

元和8年(1622)里見忠義死亡の年、雄誉上人は、御水尾上皇へ説法し、翌年元和9年には、江戸城中で将軍秀忠・家光の為に説法をしています。

雄誉上人との伯耆倉吉での面会のお話は何だったのでしょうか。約束は?。生きていたら沙汰があり、お話の内容も記録に残ったことでしょうし、里見忠義の歴史上の人間像も又変わったでしょう。

© Rakuten Group, Inc.