縁切榎<板橋>

北鎌倉駅からすぐの東慶寺は幕府公認の縁切寺(駆け込み寺)として有名でした。

「出雲にて結び鎌倉にてほどき松ヶ丘 経も三行半覚え」

出雲大社で結婚し,鎌倉東慶寺で離婚・・・。でも最後の手段である駆け込み寺へ駆け込むのもお金がかかったり,二年も辛い仕事を我慢したりと,離婚も楽ではありませんでした。それで,手軽に離婚できる方法はないか,ということで・・・

「松ヶ丘今は榎ですますなり」

「生木裂く願は榎の皮をむき」

お手軽方法とは,榎(えのき)。この木に願をかけ,皮をむいて水や酒に浸し,エキスを愛想をつかした夫やカレに飲ませると,見事離縁できるというわけです。一種のおまじないですね。

「板橋へ三下り半の礼詣り」

地下鉄三田線の 板橋本町駅 で降りましょう。環七通りに一度出て,すぐ商店街に入り,東へ,すなわち石神井川方面へ進みます。ここは 旧中山道 にあった 板橋宿 の西の端,左手に三代目の「 縁切榎 」が現れます。

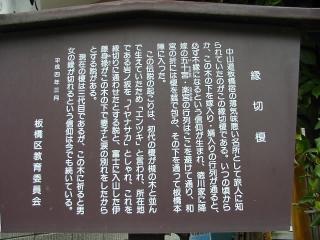

もともとは岩のある坂だったこの道,この反対側(南側)に榎と槻(つき)が一ヶ所に生えていたといいます。それで「エンツキ」,岩の坂を「イヤナサカ」ともじり,合わせて「縁の尽きるいやな坂」。そのためにお嫁に行く女性はこれを忌嫌って前を通るのを避けました。それもそのはず,この木の下を嫁入り,婿入りの行列が通ると,決まって不仲になるという言い伝えが広まったからなのですね。

徳川家に嫁ぐ五十宮(いそのみや),楽宮(さざのみや)はここを避けて通り,和宮は榎を菰(こも)で覆ってその下を通ったとされています(写真下,板橋区教育委員会の説明より)。

それなら中山道など通らないで東海道を使ったらよかったのにと思うのですが,東海道には「今切渡」(いまぎれのわたし)をはじめとして,縁起の悪い地名が数多くあったので,中山道を利用したわけですね。それに中山道には宿駅が東海道よりも多く,女性にだって歩きやすかったし,東海道には富士川やら天竜川などの難所もあるのですから,山の中の街道,やっぱり中山道がいい。ただ一箇所,「縁切榎」が気になる場所でした。ところが,これも解釈しだい。庶民の間では, 悪縁は切ってくれるが良縁は結んでくれるという前向きな解釈 。「縁切榎」からさらに東へ進むと石神井川,ここに架かる橋が「板橋」,板橋区の区名のもとになった橋です。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- 知っていますか?北朝鮮

- 漁に出たまま行方不明…北朝鮮に引き…

- (2024-05-30 19:08:00)

-

-

-

- アメリカ ミシガン州の生活

- 【写真なし】サンフランシスコ旅行 7…

- (2024-06-02 15:48:33)

-

-

-

- ぶらり、歴史の旅、歴史探訪(歴男、…

- 安源寺館跡、替佐城跡

- (2024-06-16 21:16:09)

-

© Rakuten Group, Inc.