2008年01月の記事

全33件 (33件中 1-33件目)

1

-

最近読んだ本211

成功のコンセプト三木谷浩司幻冬社楽天のトップによる人生哲学を述べた本。楽天が急成長していった経験を踏まえて、三木谷さんの考える成功の秘訣について書かれている。楽天のショッピングモールは今でこそ一般に認知されているが、最初は、ネット上に店をだすという考えがまったくないような状況だったから、一軒一軒店を回り、一から説明していくような営業から始めていったらしい。読んでいて思ったのが、意外に地道だなあということだった。あと、スピードが大事だと言ってはいるが、それは目標を定めて、常に改善を重ねながらコツコツと成長し続けることの言い換えだろう。成長を続けるということは、目標を定めてそれを達成することの繰り返しだから、単純に達成することを続けていれば、目標をクリアできるだけの実力も備わってくるわけで、その結果としてスピードもついてくる。もちろん、がつがつ前に進むだけが成長だとは思わないからそのバランスのとりかたは難しいが、自分としてはワクワクできるかどうかをひとつの軸として置いてはいる。それはともかく、この本を読んで今の状態だけで自分を決め付けずに、地道にコツコツとやっていこうという気持ちになった。励ましをもらった本だった。自分の中の引っかかり・スタートはゆっくりでいい。けれど改善を続けていけば、必ず世の中に認知される ようになる。そして認知されるにしたがって成長のスピードは加速していく。・改善は凡人が天才になる方法・激変する時代に対応するために必要なのは日々の準備だ。・適切な目標がなければ改善しても意味がない。・仕事を人生最大の遊びにできれば、誰でも有能なビジネスマンになれる。・小さな手漕ぎボートでも、僕は自分で作った船で新しい潮流に乗り出したかった。・面白い仕事はない。仕事を面白くする人間がいるのだ。・日本の会社だからと言って、サービス残業などというものがあってはいけない。 有給休暇も社員がきちんと取れるようにしなければならない。 収入についても、ストックオプションやインセンティブによって、業績が収入に 反映する仕組みを作っている。楽天を日本一給料の高い企業にするのが、 僕のひとつの夢でもある。・成功のコンセプト 1.常に改善、常に前進 2.Professionalismの徹底 3.仮説→実行→検証→仕組化 4.顧客満足の最大化 5.スピード!スピード!スピード!

2008.01.31

コメント(0)

-

最近読んだ本210

40歳、人生の転換期までにすべきこと川北義則PHP文庫40歳からの第二の人生で自分の能力を発揮できる人になるためのヒントが書かれた本。「いつも、楽しそうに、周りの人に夢を語り続けなければならない。 誰も初めは、本気にしてくれないだろう。でもほんとうに楽しそうに語ってさえ いれば、楽しそうだねといってくれる人が必ず現れる。」パラパラとページをめくっていたらこの言葉が出てきた。今の自分にとってとても力をもらえる言葉だった。この本は、充実した四十代をおくるために、二十代、三十代をどのように過ごしていくかについて書かれている。年上で自分らしい生き方をしている人たちが、二十代、三十代をどのように過ごし、どのように生きてきたのかということを知るのは、時々生き方に迷ったりする自分にとってはかなり勉強になるし、比較の対象ができることで自分を修正したりすることができるのでかなりありがたい。そんな長い期間のことを短い時間で伝えることができるのは、やはり本しかないだろう。そう考えると本ってすばらしいなあと思う。内容的にはこのブログで何度も取り上げているような前向きに生きよう的なことが書かれているが、大事なことを一つあげるとしたら、行動し続けるということか。40代に向けてがんばっていこうかなと思わせてくれる本だった。自分の中の引っかかり・好きな仕事を求めるより、仕事を好きになれ →おもしろいか、つまらないかはやってみなくてはわからない。 だから、始める前から「つまらない」などと思わないでやってみることだ。・世代別の努力目標 二十代は記憶力 →できるだけいろいろなものに触れて、記憶量を増やしておく。 あれもこれも経験のうちと思って、勉強の機会は逃さないようにする。 三十代は創造力 →「問題意識をもつこと」「行動し続けること」 ひらめきがでてくるのは大半は、問題意識を持つことと行動をしているとき。 四十代は判断力 →「選択」「決断」を多くすること。・谷底から這い上がれるタフさを身につけよ。・自分を好きになっておく。 →自分を好きになる絶対的な方法が一つある。それは「他人のために何かしてあげる」こと。・好感度アップ5つのポイント 1.過去に固執しない。 2.具体的な目的、問題意識を持っている。 3.ストレスに強い印象を与える。 4.周囲にすぐ溶け込める。 5.即戦力である。・自分の目標を達成したようなとき、満足感を得るはずである。 だが、それにいつまでも浸っているとレベルダウンする。だから、次の目標へ 意識を向けるくらいで、ちょうどいい。・「勝つ」より「負けないようにすること」・時代の流れに逆らわない。・分不相応な贅沢体験を一つは持て。

2008.01.30

コメント(0)

-

最近観た映画24

ドリームガールズ ■監督:ビル・コンドン ■出演者:ジェイミー・フォックス ビヨンセ・ノウルズ エディ・マーフィ ダニー・グローバー ジェニファー・ハドソン アニカ・ノニ・ローズ キース・ロビンソン シャロン・リール ■収録時間:130分■製作年:2006年シカゴに住むエフィー・ホワイト(ジェニファー・ハドソン)、ディーナ・ジョーンズ(ビヨンセ・ノウルズ)、ローレル・ロビンソン(アニカ・ノニ・ローズ)の3人は友人同士。仲の良い彼女たちはトリオを結成する。その名は”ドリーメッツ”。彼女たちの才能に将来を感じたマネージャーのカーティス・テイラー(ジェイミー・フォックス)は、強引な手法でドリーメッツをデビューさせるが・・・。ブロードウェイ・ミュージカルの傑作「ドリームガールズ」を映画化したゴージャスなエンターテインメント・ムービー。監督と脚本は、「シカゴ」脚本のビル・コンドン。人気女性ボーカルグループ”シュープリームス”の実話を基に、ショービジネスでの成功を夢見る3人の女性たちの人生の栄光と挫折を中心に、恋や友情を絡めて描く。この作品はすごくおもしろい。時間は結構長いが疲れを感じさせず最初から最後まで作品に入り込んでいた。なんといっても役者たちの迫力のパフォーマンスにぐぐっと吸い寄せられる。魂の叫びといえばいいのか、歌う歌から熱い思いがガンガンに伝わってくる。これはやばい。映像で見るのと、生で見るのとでは全然違うけれど、昔、帝国劇場で「ミーアンドマイガール」というミュージカルを結構前の席で見たときに、ミュージカルで初めて鳥肌がたった感覚を思い出した。ストーリーも夢を追って、人生のステージを駆け抜けた女性たちの姿がとても感動的で、とても満たされた気持ちになった。この作品はかなりおすすめ。

2008.01.29

コメント(2)

-

1月21日(月)から1月27日(日)に読んだ本

この世で一番の奇跡オグ・マンディーノ 著菅 靖彦 訳PHP文庫サービスの教科書田沢 浩岡部 一己洋泉社未来をかえるイチロー262のnextメッセージ「未来をかえるイチロー262のNextメッセージ」編集委員会ぴあスローキャリア高橋俊介PHP文庫「出会い運に強い人」10の習慣樺 旦純成美文庫

2008.01.28

コメント(0)

-

さあはじめようか・・

書道を始めることにした。もともと書道には興味があっていずれはやりたいなあと漠然と思っていたが、なんだかんだでやっていなかった。が、これも縁というか、今なら始めてもいいんじゃない?という神の導きなのか自分が今住んでいるところの管理人さんが偶然、書道の師範の方で、あいさつしたり、たまに話をしたりしていたら、「じゃあ実際に教室に来て、私の先生にお会いしてみませんか?」という話になった。「すみませんが、忙しいんですよ」と断ろうとも思ったが、漠然とだが自分にとって興味のある分野で、しかもこのタイミングでこの出会いというのはどう考えても見えない力が働いているとしか思えなかったので、「よろしくお願いします」と返事をして今日の午前中見学に行ってきた。先生は88歳で知っている人は知っているという方らしく、実際にお会いして、軽く話をしたが緊張しまくりだった。自分のように熱さを全開に出していく「動」とは対極の「静」というか、会った瞬間から次元が違う感じがして、気づいたら「これからよろしくおねがいします」と頭を下げていた。それから少し実際に書いてみたのだが、正座で足はしびれるし、まともに書なんて書いたことないから先生の書いたお手本のように全然書けないしさんざんだったが、教室の空気もいいし、2週に一度という時間帯も自分にとっては都合がいいし始めようと思う。今の自分のレベルやつぎ込んでいこうとしている時間からいったら上達までかなり時間がかかるだろうが、日本人として誇れる何かを持ちたいなあという気持ちがあったし、そのときの精神状態が書にでてくるとのことなので、精神的なトレーニングにもなるだろうし、生涯をとおして続けていきたい。やっていくことがまた一つ増えたので、落ち着いて、どの分野をどのレベルに到達することを求めているのかをしっかり把握して時間の割り振りをしていこう。書道においては、今は結果を求めていないから続けるということを意識しよう。(自分への言い聞かせです。)

2008.01.27

コメント(2)

-

最近読んだ本209

一日に24時間もあるじゃないか中谷彰宏PHP文庫時間の使い方について書かれた本。中谷さんはこの本で、「スピード」ということを意識しての時間管理術について書いている。おそらく前にも読んだ気がするが、それだけ時間管理ということが、自分の関心として強いのだろう。時間活用がうまくなったらもっとワクワクすることが増えるよということを見せて、こちら側の背中を押して一歩踏み出そうかなという気にさせてくれるし、あとは力の抜き方を教えてくれる。特に自分はそうだが、何かを始める時、気合いを入れて行こうとすることが多いので、そんな肩ひじ張らないで、とりあえず踏み出してみましょ的な感じで優しく言ってくれるのはありがたかった。人のモチベーションをあげる言い方というのはいろいろあるものだと感じる。剛も柔も知っている中谷さんは本当に凄い人だなと思う。どんなに多忙でも、「時間がない」と口癖のように言っている人よりも時間を生み出し、人生を楽しんでいる人間はたくさんいるだろうし、自分もそうありたいなと思う。今回もまた勉強になった本だった。自分の中の引っかかり・スピードを上げれば、質も上がる。 →スピードが速い人は、実は労働時間が長いだけです。 自分のスピードが人並みだったら労働時間を増やす。 労働時間が同じだったら、スピードを上げる。 結局、スピードを上げて労働時間を長くした人の勝ちなのです。・忙しい時に、人間は最も充実した人生を生きている。・5分遅れは、1時間遅れよりも罪が重い。 1時間遅れは事情があるが、5分遅れは気の緩み。・時間の使い方が上手な人とつきあおう。・やりたいことは、今すぐ始めればいい。 →日本人ほど奥手な国民はいません。 「好きなこと」「やりたいこと」を始めるスタートが遅すぎます。 ・・勝負は、いつスタートして何年頑張っているかで決まります。・「返事待ち」を、待たない。 →返事を待っている間にも時間はどんどん奪われます。 相手が返事をくれるまで、こちらは次の行動を起こせません。 返事待ちの連絡はこちらからしよう。・仕事にかぎらず、楽しい趣味の計画にしても、なぜこの日に重なるのだろうかと 思うぐらい重なって、まんべんなくはいかないというのが仕事の大原則です。 重なったからといって、時間の神様に対して文句を言ってはいけません。 重なったら、「いい仕事が来た」と思うことです。 それよりも、あいている時間に何をするかを考えるほうが、大切です。 いい仕事、いい企画が集中している時間は、神様が与えたものです。

2008.01.26

コメント(0)

-

最近読んだ本208

都の子江國香織集英社文庫江國香織の初めてのエッセイ集。「ミセス」という雑誌に3年間掲載したエッセイを一冊に集めた本。この本は著者が30歳前くらいにだした初めてのエッセイということで、後の作品で見られるような言葉の使い方(とくにひらがな)はそれほど多くはないが、独特のものの見方、感じ方はこの頃から健在だなあという気がする。あとがきで、「書く」というよりも、たとえば「少しずつ冷凍する」という方がしっくりする作業だったといっているように、この本は、彼女の経験やこれまでの記憶の集積ということで書かれているが、自分的には読んですんなりと共感できるという感じではなく、彼女の感性にまず触れて、それから彼女のように思える感覚というのは、昔はあったなあと自分を振り返っていくというか、誰もが持っていたような素直な感覚というのを思い出させてくれる。結局は江國さんの文章を通して自分を見ているのかもしれない。それはともかく、この本は江國さんの旅先の話や日常で感じたことだったり普通に読んでも楽しると思う。自分の中の引っかかり・いつも何の音沙汰もなしでいて、クリスマスカードだけだしてすませるようなのは どうも、と言う人もいるけれど、私はそうは思わない。音沙汰があろうとなかろうと、 その人の記憶の中に私はまだ住んでいて、少なくともこのカードを書いているあいだ、 その人は私をおもってくれたのだ。それはじゅうぶんに幸福なことである。 年賀状も基本的には同じだけれど、何というか規模が大きくなりすぎて、社会的行為に なったみたいで、私はどこか警戒してしまう。だってあれ、嫌いな人にもだしたりする でしょう? 仕事で一度会っただけの人からきたりもするでしょう?今のところ、クリスマスカードは そんなに広範囲のものじゃない。

2008.01.25

コメント(0)

-

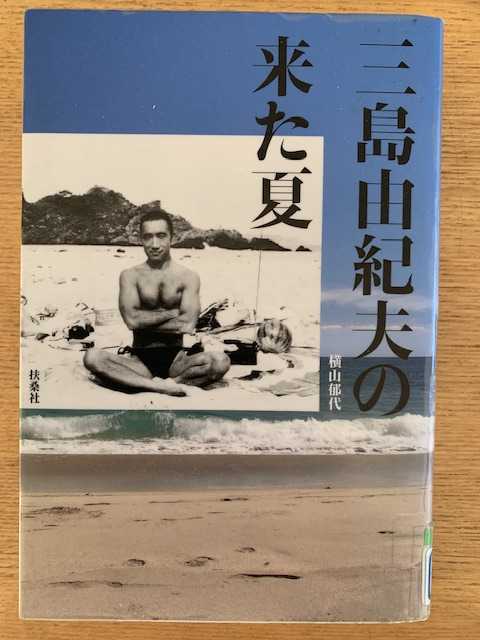

感銘を受けた本160

考える力 やり抜く力 私の方法中村修二三笠書房20世紀中には無理といわれていた高輝度青色発色ダイオード(LED)の開発に世界で初めて成功した著者の人生哲学について書かれた本。彼の文章を読んでいて、俗にいうエリートと呼ばれる人間や大企業に対して、かなり強い対抗心というものがビシビシと伝わってくる。かなり露骨に批判している。社内からはお金にならない研究ばかりをしていたことで「金食い虫」とよばれ、後から入社した人間に追い抜かれたり、いい製品をつくっても大企業の製品ではないということで足もとをみられたりと冷や飯を食ってきた期間が結構長かったことからも執念のようなものは人一倍強かったのかもしれない。とはいえ、最終的には今まで誰も成し遂げたことのないことを成し遂げ、自分の考え方は間違っていなかったということを自分の生き方で証明している。そんな彼が最も大事にしているのは、最後までやり遂げるということ。売り上げはともかく10年間でゼロから製品を3つ開発したことで(社内で他にはいなかったらしい)、社内のトップから「あいつはやるといったことは必ずやり遂げる」という信用を得たことで、当時はまったくお金にならない開発を続けさせてもらったとのこと。自分の勘を信じつつ、大小はともかく何かを成し遂げていく。そうすると必ず誰かが見ていたり、まわりに変化があったりするわけで、そこからまたさらに何かを成し遂げていくことで、より成功へと近づいていく。達成感というものを強くもっているから、まわりからどういわれようと、動じない強さも得られるし、とことんまで考え抜き最後までやり抜くことの大切さというものが心の奥底まで響く。その生き方の姿勢というのは勝ちたいと思っている人間が絶対に持つべきものだと思う。負けるなとエールをもらっているようで、とても元気をもらえる本だった。自分の中の引っかかり・自分を信じて突き進む勇気さえあれば、成功は現実のものとなる。 大きな成功は常に目と鼻の先に転がっているのだ。それをつかむもつかまないも、ひとえ にあなた自身の目的への執念と発想の転換にかかっている。考え抜く力、やり抜く力に かかっている。・自分の流儀はどうやってみつければいいのか、一つ大切なことは、自分の流儀というのは もともと自分の中にあるものでも、また、他人に教わってできるものでもないということだ。 といって、黙って手をこまねいて見つかるものでもない。 では、どうやって見つけたらいいのか。それは、あるものを、あるいはあることを徹底的に 最後までやり遂げるところから生まれてくるのである。・自分にはやれる、という「感じ」を大切にする。・「百の未完成品」より「一つの完成品」を経験することの大切さを知る。 →やりとげること、完成させることが大切なのは、それが小さなことでも、人の目にとまるからだ。

2008.01.24

コメント(0)

-

最近読んだ本207

1日5時間で仕事を片づける人の習慣術知的生産研究会PHP文庫仕事を要領よく片付けている人たちの習慣を紹介した本。1日の仕事を8時間で片付けても、10時間で片付けても同じ給料なら、いっそ短時間で片付けて残った時間は「自分磨き」に投資しよう。ということで、仕事能力の向上はもちろんだが、仕事をサッと片付けるための裏ワザということで、要領よく仕事をしている人たちが心がけていること、意識していることを紹介している。どこかで見たことや聞いたことがあるなあということがほとんどだったが、まだしっかりできていない自分にとっては何度でも触れる必要があるだろう。特に、印象に残ったこととしては、一日の行動パターンを記録するということかな。まず自分を知ることが大事だから、そのきっかけの一つとしていいと思った。まだ自分をよくわかっていないので、どのように動けば、精神的にも肉体的にも負担が軽く、かつベストのパフォーマンスを発揮できるのか試したい。業務を効率化するための習慣がいろいろと書かれていて、読んだことがない人でもわかりやすいのですんなり入ってくると思う。自分の中の引っかかり・行動記録をつけて自分の行動パターンを把握する。 →自分がいかに時間を浪費しているかということを知る。・退社前のたった5分が翌日の仕事の効率を変える。・予定通りにすすめたければスケジュールに二割の余裕をもたせる。・一度目を通したものは、即座に処理する習慣をつける。・一度経験した業務は自分なりにマニュアル化しておく。・大人の勉強の最大の敵は酒とテレビである。

2008.01.23

コメント(0)

-

最近観た映画23

イン・ザ・プール監督:三木聡 出演者:松尾スズキ オダギリジョー 市川実和子 田辺誠一 MAIKO 収録時間: 100分 製作年: 2004 製作国: 日本 直木賞作家、奥田英朗原作の笑える要素たっぷりの気分開放ムービー。伊良部総合病院を舞台に、精神科医・伊良部一郎と、彼のもとにやってくるおかしな患者が巻き起こす爆笑の数々。独特な世界観に引き込まれていく。その独特な世界観をシティボーイズライブの作・演出から、「ダウンタウンのごっつええ感じ」「笑う犬の生活」「トリビアの泉」など伝説的なテレビ番組に関わり、映画、テレビドラマの演出も手掛ける”笑いの鬼才”三木聡が映画化!! 中堅メーカーに勤務する営業マン・田口(オダギリジョー)は、ある日突然、継続性○起症(禁止ワードということで楽天からはじかれました)になってしまう。一方、ルポライターの岩村(市川実和子)は家のガスの元栓を閉めたかということから始まり、確認行為の慣習化による強迫神経症になる。そして田口と岩村は伊良部総合病院の精神科に通うはめになり・・・。原作を読んだことがないので、どこが作家の奥田さんの考えたことなのか、監督の三木さんが考えたことなのか分からないがこの作品は笑えた。設定もそうだし、ところどころにみられる小ネタがまたおもしろい。セリフ、間、ゼスチャー、姿勢、小道具などいろんな細かいところでウケを狙っている。医者の伊良部一郎の治療も「これは治療か?」と思われるようなことをしたり、言ったりしてわけが分からずかなり結果オーライなのだが、それも魅力なのだろうか、許せるし、可愛らしいなと思える。患者たちの役を演じる人間たちもそれぞれ個性がでているし面白かった。オダギリジョーのセリフやアクションも笑えたが、自分は特に先生の横にいつもいるセクシー看護婦(士)が男を挑発するように立っていたり、くつろいで雑誌を読んでいたりする姿や田辺誠一演じるエリート管理職のセリフ、行動が笑えた。なんか自然なようで不自然というのがつい笑ってしまう。まじめな顔で不思議なセリフを言ったり、行動をするのが、自分にははまった。でも、どうかな、やっぱり松尾スズキ演じる先生のセリフや行動が一番笑える。おかしい。見終わったあとに、楽しかったと爽快な気分になれた。笑えるし、自分の中で溜まっているストレスを代わりに吐き出してくれるというか、ある意味すっきりする作品だった。

2008.01.22

コメント(2)

-

1月14日(月)から1月20日(日)に読んだ本

成功のコンセプト三木谷浩司幻冬社Platonic sex飯島愛小学館文庫都の子江國香織集英社文庫男に大人なんていない!?キム・ミョンガン 著内田春菊 マンガ集英社be文庫一日に24時間もあるじゃないか中谷彰宏PHP文庫

2008.01.21

コメント(0)

-

忘れてはいけないこと、伝え続けないといけないこと

昨日深夜、正確には今日(20日)だが、福山雅治のオールナイトニッポン「魂のラジオ」を聞いていて、その中で、阪神・淡路大震災から13年ということで、そのことにまつわる話や震災経験者リスナーからのメールなどを紹介していた。1995年1月17日5時46分52秒約6400人もの死者やそれ以上の負傷者をだしたとても悲しいできごと彼のラジオで毎年この時期になるととりあげているらしく、その姿勢にとても感動した。天災は、人間の側ではコントロールできないが、震災があり、数多くの人が犠牲になったということを伝え続けていくことで、政府、被災地以外の人間へこれからに対する意識を少しでも変えていくということや被災された人たちには、自分たちはこのできごとを忘れてはいないと伝えることで少しだけれど励ましになるのではないか。震災を経験したリスナーのメールで悲惨な体験を聞いて、自分的にリスク対策を考えないといけないなと思ったとともに、すでに体験をして、心に傷を負ってしまった人たちに対しても何かをしないといけないなと思った。福山雅治は歌で励まし、勇気づけているが、自分としては何ができるのだろう。考えてしまった。あと、大震災のことを聞きながら、自分の出身地である沖縄のことも思い出された。1972年5月15日に沖縄返還があったのだが、それ以前の第二次世界大戦の被害地としての歴史。ただ、アメリカ軍にやられたというだけでなく、今日でも問題となっているのだが、戦争末期に追い詰められた沖縄の住民が自決をした事件に日本軍が関与していたともいわれている話(本当のところはわからないのでいい、悪いの意見はするつもりはない)があったり、知っておくべき、伝えていくべきことが自分にもあるのではないかというのを強く感じた。実際のところ今まで意識もしていなかったし、しっかり調べたこともなかったけれど、今回ラジオを聞いて、忘れてはいけないこと、伝え続けないといけないことというのが、自分にもあったんだって気づかされた。できないことを言ってもしょうがないので、とりあえず、沖縄県が戦争のことを忘れてはいけない日として定めた6月23日の慰霊の日には毎年、沖縄での戦争について触れる日を作ろうと思う。まずは自分の生まれ育ったところを知るところからだよな。それからまた何をすればいいか浮かんだら行動していこう。今の平和は過去の人たちが流した多くの血や命の上に成り立っているものであることを忘れてはいけない。自分への「気づき」をもらえたので、今日はラジオを聞けてよかったと思う。

2008.01.20

コメント(2)

-

自分のことやんなきゃ・・

年明けから人に相談されることが多くなった。自分よりも年が少し上の人も、下の人もいるが、みんな自分の行く先にいくらかの不安を持っている。話をして、自分の本当に望むことに気づいてもらって、じゃあそれをするためにどうすればいいんだろう?と一緒に考えて、最終的には自分で解決を見つけてもらう。その合間に自分の経験談や本などで自分に響いたことばを言ったりして、相手が元気になって表情が明るくなるのを見ると、とてもうれしくなる。自分が落ち込んだときに同じようにいろんな形で励まされて、気持ちが前向きになってうれしかったことを何らかの形でお返しすることができる機会があるというのは本当にありがたいことだ。こちらがもっているものを伝えたり、与えたりすることで、逆にこちら側の方も幸せな気持ちになれる。ちなみに、自分の話を真剣に聞いてくれる人というのは、このTONO CAFEを見てくれていたり、こちらの事情をよく知っていたりする。たとえば、本をたくさん読んでいるということだったり、東京生活を底辺から始めたことだったり、いろんなことにチャレンジすることだったり、TONOくんができるなら私もできる、みたいな何かしらの期待感をもっているのかもしれない。自分の成長やワクワクすることばかり考えてやってきたのに、何気に見る人は見ていて、励まされている人もいるというのを知るにつれて、自分の方が勇気づけられるし、これから胸を張れるような行動をしていこうとも思った。ただ、まだ自分はやり遂げたいことをやっていないからもっともっとがんばっていこう。

2008.01.19

コメント(0)

-

感銘を受けた本159

おはぎ三浦知良講談社日本サッカー界の立役者である「キング」こと三浦知良のエッセイ集。今の若い世代は彼のことをどう思っているのかは知らないが、全盛期の頃を知っている自分としては、今も現役を続けようとしているキング・カズこと三浦知良の生き様は何ともいえないくらいかっこいい。プロ野球の桑田真澄投手や工藤公康投手、今はもう現役を引退して政治家となったスキーの荻原健司議員(政治家としての評価はともかく)などベテランといわれる年齢になってもひたすら現役にこだわり、ひたすら戦っていた姿というのは今でも忘れないし、これからも記憶に残っていくだろう。中田英寿氏や荻原次晴氏のようにスパッと現役生活に見切りをつけて次のステージに行くことももちろん否定はしない。そういう生き方もありだとは思う。でも自分が見てきた中でも、何かを続けている人間というのは、とてもまぶしく映る。男、女関係なくどんなジャンルであっても。このエッセイはカズの徹底したプロぶりがことばの中からものすごく伝わってくる。結果をもとめてひたすら努力している姿、結果がでなかったとしても精神的なモチベーションを維持しようと奮い立たせている姿、これが本当のプロなんだなあというのを感じた。自分の生き様がそのまま人々に感銘を与えられる人間というのは、かなり限られているとは思うが、でもそんな人になりたいなあと強く思った。まわりがどうあろうと走り続けていく勇気をもらった本だった。自分の中の引っかかり・僕は、いつでも自分のスタイルを貫いてきた。それは1人でブラジルへ渡った15歳の 頃からずっと変わってない。可能性が高いとか低いとか、そういうことは関係なくて、 最後まで夢を追って戦い抜く。それがファンのみんなと自分のに対する責任なんだ。・残留争いのような苦境を乗り切るために、一番大切なのは精神力だ。いつも精いっぱい やっていれば、逆境にあってもあたふたしない。土壇場であわてるのは何かを怠けていた から。僕は常に自分を追い込んできたから、いつものペースでやれた。・10段の階段を一気に上ったら、10段落ちる可能性がある。一つずつ上がれば 落ちるときも一つだけ。また上ればいい。

2008.01.18

コメント(0)

-

最近読んだ本206

「10分刻み」ニッチタイム超勉強法中島孝志講談社10分刻みでの勉強法について書かれた本。まとまった時間のとれない人たちのために、10分の勉強をを基本として、それを積み重ねていくことで、成果をだしていこうと提案している本。10分の大事さを語っているのだが、自分として印象として残ったのは、10分を使う前の段取りがとても重要だということ。まず、たとえば、これは稼ぐためにつながる勉強だというような目的を見つけ、そのためにはこれを学ぶのが必要で、それを10分の時間に分割していっていつ頃までには終わらせるというような計画がないと、今自分がどのあたりにいて、少しでも進歩しているということがわからないしモチベーションもあがらず、飽きてくるだろう。そこは自分の頭で考えないといけないのだが、10分で刻むという発想、ノートの取り方、本の読み方などはああ、こういう考えもあるのかととても勉強になった。自分の日常の時間との兼ね合いでいろいろと戦略を練っていこうと思う。自分の中の引っかかり・勉強というのは遊びであり、ゲームであり、最高のエンタテイメントなのだ。 苦手なことを勉強するのではなく、やればやるほどワクワクするような勉強をする。・この世界は結果を出してナンボだから、当然、勉強も成果に直結しなければならない。 成果直結とは、いいかえれば「やればやるだけ得する勉強」のことである。 →1.「お金につながる勉強であること」 2.ニッチタイム(すきま時間)を最大活用 3.「10分刻み勉強法」を展開すること・「したい勉強」と「すべき勉強」の二つを持つ・書籍は読んだらすぐ処分・読書の醍醐味は、速く読むこと、遅く読むことでもない。中身から自分自身がどれだけ 刺激をうけられるか、吸収できるか、連想できるかにある。本の内容など、読み終わった ら一切、忘れてしまってもかまわないのだ。

2008.01.17

コメント(0)

-

よくわからないけれど・・

千秋の苺同盟というブログの1月16日の記事を見ていて、なんだかとても胸に響くものがあったので残しておこう。べつに意味はないです。あくまで自分的に響いただけなので。http://ameblo.jp/chiaki-777/

2008.01.16

コメント(2)

-

感銘を受けた本158

正しさを貫く飯田亮PHPセコム創業者の飯田亮が考える仕事と経営について書いた本。今でこそ当たり前だが、日本にセキュリティの会社がない時代に、新産業としてたちあげ、長期間に渡って、成功をおさめてきた著者の考え方や体験を語っている。実際に読んで、言葉に触れてみて思ったのが、素直でまっすぐをとことん極めているなあということだった。かといって、ただまっすぐなだけではなく、自分を客観的に見る目もしっかり持っていて、ビジネスとして利益を上げ、かつ人間的な成長とさまざまなことを常に意識してとことん前に進んでいる。自分が欲しいと思っている要素を全て持っていて、その考え方をもって経営を行い、今までやってきたというのを見て、自分の生き方のモデルの一人として、自分の中に強く残った。彼の言葉を少しでも自分の言葉として使えるようになりたいし近づきたい、そんな気にさせる一冊だった。自分の中の引っかかり・「セコムらしさ」の三点 1.正しさの追求。 2.これは正しいと判定されて、やると決めたことは、どのような困難があっても 徹底してやり抜く。 3.現状に甘えず、変化を恐れず、むしろ自ら変化を求めること。・正しいことはいつか受け入れられる。・問題に正面から立ち向かう。・私はよく「あと5分考え抜け」と言います。「これでいい」と思ったとき、 あと5分だけ余計に考える。考えに考え尽くしてこれでいいと思ってから、 さらに5分考える。・夢中になってやる、しかし夢中になっているときでも、狂になっている自分を 見ている目が必要です。・ストレスは正面から乗り越えよう。・リーダーに求められるのは、嘘はつかない、約束は守る、責任を追う、誠実である、 部下を大切にするといった人間として基本的なことなのです。・事業のマスターデザインは経営者の義務。・私は「小さくていいや」という考え方ではいけないと思います。よい仕事である ならば、なるべく知ってもらわないといけないし、なるべく利用してもらわないと いけない。買っていただくことが、お客さまの幸福につながるのですから。 社会のためになるような、みんなが喜ぶ仕事であれば、どんどん大きくしていくべき なのです。

2008.01.16

コメント(0)

-

最近見た映画22

間宮兄弟2006年 日本原作: 江國香織監督: 森田芳光出演者: 佐々木蔵之介、塚地武雅、常盤貴子、沢尻エリカ、北川景子、戸田菜穂、 岩崎ひろみ、佐藤隆太本編収録時間:119分90秒間宮兄弟は30代の仲の良い兄弟。今も一緒に住んでいる。兄・明信はビール会社の研究員、弟・徹信は小学校の校務員。兄弟は様々な日常の歓びを重ね、楽しく生きている。テレビでスコアを付けながら野球を見たり、紙飛行機を作って飛ばしたり、商店街にグリコじゃんけんで行って餃子を食べたり、布団の中で一日の反省会をしたり・・・。そんな兄弟に欠けているのは恋人。徹信は兄のために、同じ学校で働く葛原依子先生と、レンタルビデオ店員の直美を誘ってカレーパーティを企画する。ふたりの美女は間宮兄弟宅にやってくることになるのだが・・・。この作品はかなりおもしろかった。小説でかなりはまったので、映像となるとどうなるのかやや不安な気持ちで見たのだが、原作とのギャップもほとんどなく、すんなりと話に入っていけた。しかも出演している役者たちもそれぞれがいい味をだしていてはまり役といえるし、完成度としてはかなり高いんじゃないかと思う。見おわって満足したし、癒された。ストーリー自体は原作とほとんど同じなので、特に触れはしないが、大人として現実に働き、世の中の悪い面も知っているのに、染まることなく、子供のように無邪気に遊ぶことのできる二人を映像で再び見て、やっぱりとても素晴らしいなと思った。間宮兄弟のずれた感覚に笑えたりもするし、一度見ても損はしない作品だと思う。

2008.01.15

コメント(2)

-

熱く生きるか・・

昨日は、ライブに行ってきた。年末に初めて知り合って、今度うちら主宰でライブやるから来ない?みたいな感じで誘われ行くと約束したので行ってきた。ただ、ほとんど知らないジャンルだし、またほとんどの人を知らない中に飛び込んで行くのかとややしりごみしていた部分もあって腰は重かったが、知り合い呼べなかったら1人でも行くよと約束したから行くかと覚悟を決めて行くことにした。ごたごたがありつつも知り合いと一緒に行き、最初は2人隅っこの方でたたずんでいて、知り合いの番が終わったらすぐ帰ろうと思っていたが、いろんな人が声をかけてくれて少しずつ緊張もほぐれてきた。それからパフォーマンスが始まり、しばらく聞いていて、はやく知り合いの番がこないかなと歌を聞きながら待っていた。で、彼らの番が来たのだが、音楽で会場の空気が変わるという感覚を初めて味わった。会話をしていて空気を変える事のできる人がいるというのはなんとなく知っているが、パフォーマンスで場の空気ががらっと変わって一気にみんながヒートアップするという感覚は実感してみて鳥肌がたった。盛り上がっているのが自然な空気で、ただ静かにしているのが不自然という感じでみんなが一体化していた。「すごい・・」ただただ感動するばかりだった。こういう空気にさせるのが、そのグループの魅力だったりカリスマ性だったりするのだろうか・・歌う本人たちもとても気持ちよさそうに歌っていたし、まわりもとても気持ちよさそうだった。自分も含めて。どんなジャンルであれ、熱い思いというのはビシビシと伝わってくるし、その思いがこちら側をも巻き込む。感動しまくりだった。演奏が終わって自分の感動と感謝の気持ちを伝え、それから打ち上げにも連れて行ってもらいいろいろと話をして、それぞれのジャンルで熱いことをしてまたいい形で会おうと、とても気持ちのいい状態で家路につくことができた。呼んでくれてありがとう。心から感謝しているよ。先週一週間、まあ今日の夜も含めてか・・この一年を象徴しているのかと思えるような日々だった。仕事は抜きにして、一日を除いてほぼ毎日人と会い、それぞれ違う分野の人たちと熱く語らい、今年進むべき方向がはっきりと定まってきた。その週はすべてが大事な用事で別の日にずらすということのできないものばかりだったから今まで以上に時間の使い方というものを意識しないといけないと強く感じてしまった。一人でやることではなく、仲間とやろうとしていることがいくつかあって、それぞれ、その中で自分が求められている役割があり、そのために動かないといけないことがあり、それとは別に、自分個人としてやろうとしていることもあり、いずれは全てが融合できるものと信じているが、今の時点では、それらが別個独立の状態なので、それぞれに時間をつぎ込まないといけない状態でいる。自分の中に、熱く語らい仲間を巻き込んで踏み出す決断をしたことの責任の重さ・不安や望んでいることを達成し、うまくいっていることを考えたときのワクワク感が交互にやってくる。それらを払拭し、みんなが幸せな気持ちでいるためにも、やはり自分の言葉には責任を持たないといけないし、何かを成し遂げるためには、何かを犠牲にしないといけないとはっきり自覚すべきなのかもしれない。今までは、なんだかんだいってもそんながっちり予定で埋まっているというわけでもなかったから少しやりくりすれば自分の時間をつくれてなんとかなっていたが、相手が関わってくるとなるとそうもいかなくなる。これから無駄な付き合いは全て切らないといけないか。ワタミの社長の渡邉美樹さんのいう、「1日24時間をすべて意識した時間で埋め尽くす」という言葉が胸に響く。上京するときに、ひたすら走りつづける自分を望んでいて、状況はそのようになっているし、あとはいろんな誘惑に打ち勝つだけの強さが欲しい。そうやって走り続ければ結果は自ずとついてくるだろう。まず、これから年末まで酒を断とう。まずはそこからかな。よし、今年はいっちょやってやるか。年明けから遊びまくっている自分自身への決意表明ということでこれからしっかりやっていこう。

2008.01.14

コメント(4)

-

1月7日(月)から1月13日(日)に読んだ本

おはぎ三浦知良講談社40歳、人生の転換期までにすべきこと川北義則PHP文庫1日5時間で仕事を片づける人の習慣術知的生産研究会PHP文庫「恋愛運」を味方にする本中谷彰宏王様文庫恋愛美人 中谷彰宏読売新聞社

2008.01.14

コメント(0)

-

また明日・・

今日は年末に知り合った友人のライブに行って最高の気持ちをもらった上に打ち上げにまでよんでもらったので、また明日書きたいと思います。

2008.01.13

コメント(0)

-

最近読んだ本205

喫茶店で2時間もたない男とはつきあうな!齋藤孝 倉田真由美 集英社be文庫著者の二人が男の視点、女の視点から、いい恋愛とは?ということを分析している本。ダメ男ばかりという人は、その人もダメな子かというとそうでもなく、逆にいい子が多い。それは何を意味しているのかというと計算ずくで男を選んでいない、逆にダメ男体験のない人は、ある程度の計算があってつきあう相手を選んでいる女の子たちであり、彼女たちは自分が納得したイメージ以上に相手に期待しないし、それだけ冷静に相手を観察しているから、思い違いや思い込みで失敗することが少ない。計算ずくで男を選ばない女の子が、どうやって相手を選んでいるかというと、オスのフェロモンであるとか、嗅覚のようなもので選んでいるわけで、そうするとダメ男に引っかかりやすくなるわけである。それとダメ男に惹かれる理由として、いい男があまりにも少ない。そのうえ、いい男というのは、恋愛にあまり固執しない傾向もある。それでも1人の人と長くつきあって有意義で幸せな時間を過ごしたい。死ぬまでにどれだけいい恋愛をするか、人生の勝敗はそこにあって、そのための鍵が、じつは、「喫茶店」にある、ということを著者二人の対談という形式で説明している。ダメ男ばかりとつきあう女性を題材にした漫画「だめんず・うぉーかー」の著者の倉田真由美さんは自身の体験や取材などでいろんな恋愛を知っていて、その中から思ったこと、感じたことなどを話していて、一方、「言葉」「コミュニケーション」などをテーマにして様々な本を書いている齋藤孝さんは、男女間のコミュニケーションの分析という観点から話をしていて、この二人のコラボレーションは読んでいてとても楽しかった。この本を読んだからといって自分の考え方、スタンスは変わりはしないが、いろんな考え方の人がいるんだなあというのが見えて自分なりに「いい男」でいるようがんばっていこうと思った。自分の中の引っかかり・「ここが勝負どころ」という時期が人間にはある。男で言うと、いちばん精力的に活動 できるのは一般的に30歳過ぎから40代後半までで、その時期に自分を輝かせてくれる 女性を選ぶべき、というか、ほんとうにいい男はそういう選択をしたくなるものなのです。 女性でも同じです。周囲の意見や目を気にせず、自分との関係で、相手を見られるよう になればいいのです。・世間的な評価より、自分に合うか合わないかを第一にして相手を選ぶには、自分の物差し を持つことが必要になってきます。それをどこで判断するかといったら、話をしてみる しかないと思うのです。・性的な魅力と会話の魅力をともに兼ね備えた相手であれば、もちろんそれが最高だと思います。 でも、それが合致しない場合もある。というか、多いでしょう。そのとき、どちらを優先 させるかといったら、やはり会話です。性的魅力はある意味刹那的であるのに比べ、 会話の魅力のほうはずっともちますし味わいが何倍も何十倍も深い。 結論。会話こそが恋の王道。これは間違いないです。・あまりに条件が多すぎ、判断材料も増えすぎると、決断が難しくなる。優先順位をはっきり させないと、何がなんだかわからなくなってしまう。迷った時には、基本に戻る。 これが失敗しないやり方だ。 「好みのタイプの顔なので、大ていのことは許せる」という選択規準は、一見シンプルだが、 基本だろう。身体に関わる直感的な好みは案外根が深いものだし、遺伝子修正という指令 も関わっていそうで無視できない。遺伝子の遠い人の体臭ほどいいにおいと感じる、 という実験結果もある。 身体の柱と並んで二本柱となるのが、会話の相性だ。「話の合わなさ」は、熱い気持ちが 冷めていくうちに深刻な問題になってくる。人生のパートナーを選ぶ基本規準は、 なんといっても「会話が続く」ことにある。関わり合いのほとんどは話をすることなんだから。 これははずせない。

2008.01.12

コメント(2)

-

最近読んだ本204

10年後の自分が見えるヤツ1年後の自分も見えないヤツ落合信彦 著青春出版社「将来、自分はどんな人間になりたいのか」という問いを解決するためのヒントが書かれた本。5年後、10年後の自分をイメージしようとしたら、まず「いま、自分はどういう状況に置かれているのか」ということから把握しなければならない。この国の経済はどうで、政治はこうだと。「いまの会社はこうだから、10年後はともかく3年後にはこうなっていくだろう」というように。少なくとも、いま自分が荒野に立っているのか、泥沼の中にいるのかもわからないようでは、将来などみえてこない。・・どう生きるかは、まずは「どう、イメージするか」から始まる・・著者の言葉はかなり過激だ。様々な困難に立ち向かい、乗り越えてきた自信というものが、言葉からあふれ出ている。政治家等の具体名も挙げて批判していたりするが、自分が発した言葉に対して、しっかりと受けてたちましょうというような自分の言葉に責任をもっているなというのも感じる。そんな著者が日本の若者に向けて、世界を相手に戦える自分を作り上げていくためにはどう考え、どう行動していけばいいのかというのを語っている。自分にとっては極論すぎて受け入れがたい考え方もあったりしたが、著者の若者に対する期待というか、これからの日本を背負ってたつであろう人間たちに対しての愛のムチのような気がした。この本を読んで自分はまだまだ甘いと久しぶりに説教をされているような感じだった。勉強になった本。自分の中の引っかかり・自ら出て行かなきゃダメなんだ。そして、「あッ、世の中にはこういうやつもいるのか」 と、いろんな人と出会って対人力を磨いていくと、ミディアム・タームの中間目標を セット・アップすると共に、視野が広がり幅の広い選択ができる。・カネ儲けで、自分を芸術家に仕上げるためには、自分に投資しなければならない。 いいレストランやバーでいい酒を飲み、いい女性とつきあい、いい友達をつくると いうのは、すごいインフラストラクチャアをつくることだ。 つまり、インフラもないのに、カネをほしがっても、意味がないというか、カネに 弄ばれるだけだ。・オレが、若いヤツらに「英語を身につけろ」といっているのは、日本のような狭い ムラ社会に埋もれていくより、世界中の人とコミュニケーションをとって自分の 世界を広げていった方が「楽しい」と思うから、繰り返し言っているんだ。 人生の楽しさの一つって、言語はもちろん、歴史から宗教、信条、何から何まで 全然違う人と会って、同じ世界を共有できるところにあるわけだろう。・「極限からの努力」で差がつく

2008.01.11

コメント(0)

-

感銘を受けた本157

人間としての成功松下幸之助 著PHP文庫松下幸之助の人生哲学について書かれた本。誰もが成功者として疑わない松下幸之助も、常に自問し反省していた。自分は果たして1人の人間として成功してきたのか、いったい真の成功者とはどういう人を言うのかを自分なりに考えてみなければならないという思いを常に抱いていたらしい。本書は「これが人間らしい豊な生き方ではないか」「これこそ人間としての成功者」だろうと彼が思って通信教育用テキストとしてまとめたものを本にしたものとのこと。実際に読んでみて、日々の日常を送っていると忘れてしまいそうな、人として当たり前のことを説いているが、年末年始からいろんなことがあって気持ちのアップダウンが激しい今の状態で触れると持つべき軸というのを思い出させてくれてとても心が落ち着いた。この本でいう正しい生き方って何だろうかということを自分的に一言で言えば、おそらく「豊かな心をもって日々成長を」ということになるだろう。読めば読むほど著者の偉大さを感じることができる。とっておいて今度は絶頂といえるような気分になったときにでも読もうと思う。自分の中の引っかかり・私は成功というのは、この自分に与えられた天分を、そのまま完全に生かしきること ではないかと思います。それが人間として正しい生き方であり、自分も満足すると 同時に働きの成果も高まって、周囲の人々も喜ばすことになるのではないか。・あやまちと正しいことを通算して、正しいことのほうが多いというか、全体として プラスになるような働きなり生活をもたなければ、やはりこれは人間として決して のぞましい姿とはいえないでしょう。・人生は終生勉強であるという考えをどこかにもって日々精進しているならば、その人 の進歩向上はおそらくとどまることがないでしょう。これが真の大器晩成型というもの だと思います。・お互い人間が人間としての成功を勝ち得ていくためにいちばん大事なことは、それぞれ の本質、特質というものがありのままに把握され、その持ち味がそのまま発揮される ことだと思いますが、そのためにはどうしても「素直な心」というものがなければ ならないと思うからです。 ここでいう素直な心というものは、たんに人に逆らわず、従順であることではありません。 そうではなくして、何ものにもとらわれることのない、かたよらない心であり、また 物事の真実を見きわめて、これに従おうとする心のことです。

2008.01.10

コメント(0)

-

最近読んだ本203

仕事ができる人は「話し方」が9割唐沢明 著廣済堂出版コミュニケーション能力を高めるためのテクニックについて解説をした本。企業研修や大学などで話し方・営業・敬語などコミュニケーションの講座やセミナーを数多く行なっている著者が、一流のビジネスマンたちが実践している「会話術」や「リアクション術」に、「唐沢流テクニック」を付け加えて紹介し、どのような点で「できる人」「できない人」の差がついていくのかを検証している。読んでみて自分が特に印象に残っていることというと、言葉に感謝や感動などをしっかり乗せてそれを伝えることが大切ということ。自分でもなんとなく知っているし、どこかからもよく聞くことだが、意識していてもとても難しい。最近は少しはできるようになったかなと思っていても、実は相手に伝わっていなかったりとなかなか自分が思うように伝えるのは大変。あと自分個人としては、自分から発信というやや攻めの姿勢が強いので、相手の話をもっと聞くというような相手をもっと受けとめる能力を高めたいなあと思った。もっと相手のことがわかってあげられたらいいのになと思う場面に遭遇したりするしうまく受け止められるようになりたい。この本は基本というか間違いなく大事だなと思われるコミュニケーションスキルがわかりやすくかかれていて結構勉強になった。自分の中の引っかかり・「語尾に、『!』をつけるつもりで話そう!」 意識的にこのことに注意してみてください。相手に対して感嘆や賞賛、共感を示すことで、 「この人は、私のことに興味をもっていて、かつ認めてくれているんだ」と 相手に思わせることができます。これが、コミュニケーションにおいて、自分をより よく魅せるための最良の手段なのです。・人が動かないことで、大きなチャンスをものにすることができる。・頭で思っているだけでは相手には伝わらない。感謝・感動・感激を日ごろから表情に 出していくこと!・自分のキャッチコピーをつくれ!・忙しいときの交流と行動は、「+α」の効果あり!・仕事はいきなりやってくる →大切なのは、タイミングと、それを逃さないスピード。 できることを前提として取り組むこと。

2008.01.09

コメント(0)

-

最近見た映画21

サイドカーに犬2007年 日本原作: 長嶋有監督: 根岸吉太郎出演者: 竹内結子、古田新太、松本花奈、谷山毅、ミムラ、鈴木砂羽、トミーズ雅主題歌担当: YUI本編収録時間:94分40秒不動産会社に勤める薫(ミムラ)は、突然有給休暇をとって釣堀に出かける。そこでふと、20年前の出来事を思い出した。小4の夏休みの始まった日、父と喧嘩ばかりしていた母が家を出て行った。母が家を出て行った数日の後、ヨーコ(竹内結子)という若く美しい女性が家に来る。破天荒ながら子供と対等に向き合うヨーコに、小4の薫(松本花奈)は惹かれていき・・・。1980年代初頭の時代をバックに、小学4年の少女・薫が家を出て行った母親に代わって現われた父親の愛人との奇妙な共同生活の中で体験するひと夏の出来事を爽やかに描いた、芥川賞作家・長嶋有のデビュー作を映画化!とてもテンポのいい作品だと思った。ヨーコが登場してくるときの音楽からして気分を乗せてくれて、気がついたら最後までその流れに乗っていたと感じだった。子供たちも惹かれていく、ヨーコの世間の常識にとらわれないさばさばしたまっすぐな性格や、ときおり見せる愛人であることの寂しそうな表情など、強い面だけでなく弱い面もだしたりして、とても魅力的な女性を竹内結子がさわやかに演じていた。彼女の笑顔はとても印象に残る。ときおりちょっとした笑いも入っており、夫、妻、愛人との関係があるものの、全体をとおしてドロドロした感じがしない。笑いあり、涙あり、感動ありで意外に楽しめた作品だった。

2008.01.08

コメント(2)

-

12月31日(月)から1月6日(日)に読んだ本

喫茶店で2時間もたない男とはつきあうな!齋藤孝 倉田真由美 集英社be文庫恋愛寫眞市川拓司小学館正しさを貫く飯田亮PHP「10分刻み」ニッチタイム超勉強法中島孝志講談社考える力 やり抜く力 私の方法中村修二三笠書房

2008.01.07

コメント(0)

-

ラジオ三昧

今日は、午前中は知り合いと会って、午後から走って、掃除、洗濯と普通の休日を送っていた。掃除をするときに、音楽をかけたり、録音していたラジオを聞くのだが、今日は、土曜日に録音していた福山雅治のオールナイトニッポンと、16時からの福山雅治のSuzuki Talking FMと17時からのNissan 安倍礼二を続けて聞いていた。ほぼ毎週福山のラジオは録音していて何かをしながら聞いていて特にライブで聞くということはないのだが、今回は福山のラジオの後の番組の「Nissan 安部礼司」がおもしろいとおすすめされたので、じゃあライブで聞いてみるかとラジオを流しっぱなしにしていた。初めて聞くその番組の内容はというと、「この物語は、ごくごく普通であくまで平均的な36歳の安部礼司がトレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディである。日曜の黄昏時、若さと渋さの間で揺れるナイス30'sのアナタに贈る『鼻歌みたいな応援歌』を、ツボな選曲とともにお楽しみ下さい!」とのこと。聞いてみると結構おもしろかった。ちょっとしたトレンドの紹介、ドラマ、30代がよく知っているであろう音楽と興味をひく番組になっていて続きが聞きたいなと思った。ただ、初めて聞いてドラマの人間関係がよくわからなかったので、わかってくるともっと楽しめると思う。

2008.01.06

コメント(2)

-

最近読んだ本202

時間の波に乗る19の法則アラン・ラーキン 著奥 健夫 訳サンマーク出版時間を「柔軟に」コントロールするためのアドバイスが書かれた本。「時間管理」「人生設計」のコンサルタントを行っている著者が、仕事や生活がうまく機能するための「効果的な時間活用システム」について説明している。彼のセミナーで何千人もの経営者、専門家、企業家、主婦、学生などにコーチをして数多くの結果を出してきたとのこと。実際に読んでみるとなるほどなあと勉強になることが数多くあった。しかし、読めば読むほど最終的に決断し、行動をするのは自分であるということを強く感じた。あくまでこの本に書かれているのは、時間の使い方、決断の仕方、意志力の鍛え方などの自分が望んでいることを達成するための手段の一つで、万能な道具ではないということを忘れてはいけない。最終的には自分で考え、自分で決断し、自分で行動すると自覚したうえで、この本に書かれていることを実践すればきっと効果がでるだろう。自分にとって特に響いたのが、「今現在、私の最も有効な時間の使い方は何か?」「するべきでないことは何か?」を自分に問いかけることを習慣にするということで、結構流されやすい自分としては意識していこうと思った。時間の使い方に興味のある人はきっと学ぶことが多くあると思う。自分の中の引っかかり・流されるか、おぼれるか、決心するか・人生において大きな変化があったときは、必ず役割調整が必要になる。 大学を卒業するとき、結婚するとき、子供が生まれるとき、仕事や住居を替えるとき、 退職するとき、あなたは、過去の状況ではなく、現在の状況において時間の選択を していく必要がある。・人生ゴールは「紙の上で」宣言する。・あなたがどんなに忙しくても、計画する時間は常にとらなければならない。 時間がないと感じはじめたときこそ、注意深く計画を立てることが重要になる。 一日の初めか終わりに、十分だけ計画するための時間をとろう。そうすれば何倍もの 見返りがある。・それぞれの書類をただ一度だけで処理する。・少しの妥協はよしとする。・まずは「小さな意志」を鍛える。 →意志力を養おうとするときに多くの人がする間違いは、あまりにもハードにしすぎる ことである。重量挙げのプログラムを行っているときに、いきなり百キロオーバーの バーベルを持ち上げたりはしないだろう。また馬に乗る方法を知らずに、野生の荒馬 に乗ろうとはしないだろう。 十五キロ減量しようと思うなら、まずは一キロ減らすことから始めたらどうであろうか。 まず簡単な仕事から始めれば、それを達成できる。

2008.01.05

コメント(0)

-

感銘を受けた本156

人を動かすD.カーネギー 著山口博 訳創元社人を動かすための原則について書かれた本。まずシンプルに原則が書いてあって(たとえば聞き手にまわるとか名前を覚えるとか)、それにまつわるエピソードがずらずらと書かれている(著者だけでなく著者以外の人の実例も)。古くから読み継がれている名著で、ひとかどの人物は必ず読んでいるであろう本。いつも本屋の棚に並んでいて自分とよく目があっていたが、まだ自分には重たいし、時間かかりそうだからとパスしてきたが、ふと読みたくなったので買ってみた。読んでみてこの本は一生一緒にいるんだろうなというのを直感した。自分自身実践するだけでなく、デール・カーネギーの「人を動かす」では、これこれこういうことをいっていた、と誰かと話をするときの道具として使いたいと思った。この本を知っている人は世界中にたくさんいるし、これからも廃れることはないだろうから、徹底的にとりいれる価値はあると思う。ようやく一生かけてとことん向き合いたい本に出会ったという感じ。こんな気持ちになれることにとても幸せを感じる。「出会い」や「引き」というのはその人にベストな時に来るものなのかもしれないなあ。本当にうれしかった。自分の中のひっかかり・人を動かす唯一の方法は、その人の好むものを問題にし、それを手に入れる方法を 教えてやることだ。・自分とつきあって相手に楽しんでもらいたい人は、まず相手とつき合って自分が楽しむ 必要がある。

2008.01.04

コメント(0)

-

明治神宮にて

今年も明治神宮に行ってきた。そろそろ休みボケから抜け出して本格始動しないとなと思っていたから朝4時頃に起きて準備して5時過ぎには明治神宮に向かっていた。はやくついたものの開門が6時40分だったので、結局原宿で朝マックしつつ本を読んで時間をつぶす。1冊読み終わるまでいたから結局7時半まで居て、それから神宮に向かった。早朝で人もほとんどいない中、本殿に向かうまでの道を歩きながら、去年あったワクワクするできごとを思い返し、今年あったワクワクを思い返し、本殿について、これまでどうもありがとうございました。ことしもよろしくおねがいします。とあいさつ。去年も書いたけれど、基本的に神社で願いごとはせずこれまでの感謝と今後のあいさつを行うくらいか。というのもこれまで神頼みで何度も失敗していて、結局願い事は自分で引き寄せるものだと解釈している。一生懸命にものごとにあたっていると神様の方から近づいてくるものだと思うようになった。で、参拝するときに一年の感謝を行うということにしている。それはさておき毎年楽しみにしているおみくじのお言葉だが、今年は、昭憲皇太后御歌むらぎもの 心にとひて はぢざらばよの人言は いかにありとも→自分の良心にきいてみて、少しも恥ずるところがなければ、 世間の人は何と言おうと、動揺することはありません。 世間の批評は千差万別で、必ずしも一致しません。 自分の良心にきいてみて、正しいと信じたならば、他人の言葉に 迷わないようにいたしましょう。良心は神に通じます。 (自信を強く持つこと)・・なるほど自分を信じ、自分に自信を持てるように努めていきますか。去年以上にやりたいこと増やしたけど、時間の使い方さえしっかりやれば結果はだせるということを証明していきたい。まずは小さい結果をだして自信をつけよう。その後は、自分としては恒例になりつつある原宿探索だが、今年は青山、六本木、麻布、広尾とかなり広範囲を歩いた。とくに何かあったというわけではないが、周ってみてなぜか自分は広尾の空気が大好きだなあと思った。前から思っていたが、今年行ってみてさらにその思いは強くなった。いずれ住みたいなあ。さて今日夕方から2008年の目標に向けてスタートするか。

2008.01.03

コメント(2)

-

感銘を受けた本155

紀香魂藤原紀香 著幻冬舎女優・藤原紀香が夫・陣内智則との結婚のことや自分の生き方・考え方について書いた本。本屋でたまたまこの本が目に入ってきて、そういえば、藤原紀香の結婚は報道すごかったなあと思い出しつい手にとってみたのがもともとのきっかけだった。第一印象で選ぶような分野の本ではなく、立ち読みすることはあっても買うことはないと思っていたが、ぱらぱらと読んでいたら、マスコミなどでイメージしていた彼女とは違う本当の彼女の言葉がとても響いてきたのでつい買ってしまった。芯があって、自分の目標のためにしっかり努力をし続けて、かつ結果を出しているような人間しかだせないようなものすごいオーラのようなものを感じた。実際に読んでみて、結婚や彼のことで普通の人のように色々悩んだりする様が書かれているのも親近感が湧いたりもしたが、自分が特に響いたのは、海外の活動を精力的に行っていることだった。アフガニスタンの現状を伝えるために危険なアフガニスタンに飛び、命を落とすかもしれない状況の中自ら、現地の様々な人たちに触れ、そのときに感じたことなどを伝え、自分の置かれた立場として、このような状態というものをみなさんに知ってもらうことが私の役目として、平和のための活動を精力的に行っている。その姿勢に尊敬せずにはいられない。書かれている言葉からも嘘っぽいようなことは微塵も感じないし、素直にすごい女性だと感じた。かっこいい。感謝を忘れず、女性として、女優として、妻として、そしていつの日か母として、女磨きを忘れず、スーパーウーマンを目指して生きていくと言っているが、おそらくそれをしっかり実践していくと思う。彼女の生きる姿勢は自分も見習おうと思った。熱い本だった。自分の中の引っかかり・十二年の間、私はこの仕事に就いて、海外での経験にも恵まれた。 アフガンや東ティモール、カンボジアなどの開発途上国へ旅したり、国連でのスピーチや NYでの写真展を体験したり、カンヌ映画祭やアジア各国での映画のプロモーションなど で、海外の方々と交流していくにつれ、ふと客観的に日本という国を見ると、日本の古き よき文化についてあまり語れない自分がいた。恥ずかしいことだと思った。日本の持つ 素晴らしさをもっと知り、海外の人のにももっと話せるようにならないといけないので はないか。・「自分がそばにいることで、その人の人生が素晴らしく楽しいものになるのなら、 こんなに幸せなことはない」・人が持つオーラの中で一番力強く、光り輝いているのは「純粋(ピュア)」なこと だと私は思う。子供も動物も、眩しいほどのオーラを放っている。 ・・私自身も、自分の中で純粋さを忘れないことをテーマに生きている。・私も、運は絶対自分で呼び込むものだと思っている。 運を呼び込むその力は、自分の信念。そこからぐっと集中力を高めて即行動に移す。 それが周りの人の心を動かす。全てを巻き込んで、運を呼び込むのだ。

2008.01.02

コメント(2)

-

一年の計は元旦にあり

今年の年明けは、東京でできた友達に誘われて、その彼の同級生たちの輪に入れてもらった。話を聞くと高校を卒業してから毎年年末は集まっているらしく、今回は三軒茶屋の店を借り切って飲んで、踊ったりしていた。地元が同じで小、中学生からずっと一緒とのことなので、結束がとても固く、みんな何かあると集まるような仲間。結婚している人や彼女、彼氏がいようが、この日のイベントは最優先して集まっているらしい。2,30人はいたかなあ。そんな輪の中に入っていくのはさすがに緊張して、最初はみんなとやや距離があったが、お酒の飲み、踊って、腕相撲をやったり(何回もやって今は腕や手首が筋肉痛)、帰りには仲間にはいれたのがとてもうれしかった。みんないいヤツで、自分をあたたかく迎え入れてくれてこういう空気って好きだなあって心から思えた。とあるコミュニティーがあってその中に他の人がはいってきてらその人もそのコミュニティーの一員になれるというような、自分がつくりたいなあと思っている雰囲気を自分自身で感じることができて、東京にもあったんだってなんともいえないワクワク感でいっぱいになった。来年も行きたいと思ったし、自分でそんな輪を作って歴史を少しずつつくっていきたいなあとも思った。その辺はまあゆるやかにいこう。本当にいい年末年始を送ることができたなあ。年末に自分を誘ってくれたことに感謝。ありがとう。で、今年一年どういう方向でレベル上げていくか自分を引き締めるためにも挙げておくか。意外にこのブログに掲載すると実現するし。まず、すべての土台となる読書を月20冊以上。軸となる分野としては、IT、法律、販売の三本柱。やりたいこととして、マラソン、英語、書道、ボランティア団体(エイサーのチーム)つくり、肉体改造、音楽など時間を調整してできる範囲内でやっていきたい。あとは、ひとつひとつの出会いを大事にしていきたくさんの仲間をつくることと自分のパートナーを見つけることか。大きな枠でとらえるならばこんな感じかしら。さてこの一年どういう風になっていくかなあ。年末に振り返ったときに納得できるように頑張っていこう。このブログを訪問してくださる皆様へ昨年はどうもありがとうございました。今年もひたすら走っていきたいと思います。よろしくおねがいします。

2008.01.01

コメント(2)

全33件 (33件中 1-33件目)

1