2008年06月の記事

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

最近読んだ本243

なぜあのリーダーに人はついていくのか中谷彰宏ダイヤモンド社リーダーとは、どのようなものなのかについて書いた本。真のリーダーと呼ばれる人たちがもつ要素について、具体的な例をあげながら、説明しているのだが、今回は「気づき」というより「確認」という感覚の方が強かった気がする。中谷彰宏さんの本を毎年何十冊と読んできて、約10年が過ぎるが、同じ人の考え方をずーっと受け入れ続けようやく一回りしたという感じか。だけどいろんな考え方をもらうにつれて、「初めて」の感動がだんだん少なくなっていく。だからこそ、これからもっともっといろんな経験をして、いろんな人に出会って、いろんな言葉に触れていったりして、今まで気がつかなかったことに気づくことへの感動も拾っていかないといけないのかなと思ったりした。リーダーシップについて書かれた本だったけれど、自分的に年を重ねていけばいくほど、さらに吸収する量を増やしていかないといけないというまったくリーダーシップに関係ないことが、浮かんできた本だった。とはいえ、リーダーの考え方という視点においてはかなり実践的で役立つ本だと思う。自分の中のひっかかり・リーダーが部下に与えなければならないものは、「運気」です。 リーダーは、部下の運をよくして、元気にして、成功させて、ハッピーに させなければなりません。・リーダーは、どんなピンチの事態におちいったとしても、 「これはこれで、よかったんじゃない」と言わなければなりません。・リーダーシップは、「学ばなければならないもの」です。 ・・「学んで身につくもの」ではなく、「学ばなければ身につかないもの」です。・今日の収穫を確認し、達成感を与える。・「決めないリスク」より、「決めるリスク」をとる。・圧倒的に勉強しているのが、リーダー。 →部下が1勉強したら、リーダーは100勉強します。・部下が10人いた時、全員を一気に育てるのは大変です。 10人いたら、その中に1人はヤル気のある人間がいます。 その人をまず育てます。 今まで10人に注いでいたエネルギーを、この1人に徹底的に注ぐのです。 10年後、成長した人間が、次の10年後の成長をつくっていきます。 だから、大ぜいを育てる必要はありません。 たった1人を育てたら、その1人がまた大ぜいを育てていくのです。・運動量が多いと、たくさん気づくことができ、スピードもアップします。・相談しても仕方がないと思う人、相談しにくい人には、部下は相談しません。 ・・熱を伝えるということは、一方的にしゃべるのではありません。 相手のことを聞いて、共感というベースがあって、初めて伝える・伝わるルートが 生まれてくるのです。

2008.06.30

コメント(0)

-

6月23日(月)から6月29日(日)までに読んだ本

3000人のユダヤ人にyesと言わせた技術マーク富岡サンマーク出版仕事ができる人はなぜ筋トレをするのか山本ケイイチ幻冬舎新書「女の勘」はなぜ鋭いのか赤羽建美PHP新書これだけは知っておきたい「セールストーク」の基本と実践テクニック箱田忠昭フォレスト出版独身王子は早く死ぬ?牛窪恵プレジデント社バルタザール・グラシアンの“すごい”頭のいい生き方バルタザール・グラシアン 著佐藤 喬 訳1日5分頭がよくなる習慣佐藤伝中経出版

2008.06.29

コメント(0)

-

思い出巡り

ひとつの出来事が終わったと思えば、また新たな出来事がやってくる・・最近仕事の方で、よりハードルの高いところを担当することになり、これまで自分が出してきた数字だけでいうと明らかに力不足、と思われるところで上の人から言われたとき、「えっ!?自分が!?」という感じで、あまりに意外な展開に自分の中で消化しきれていなかった。そのうえ今度担当するグループの目標数字が高く、自分はもっと成長するだろうという期待値の高さを見込んでの選考だなあと思って、自分で自分にあらぬプレッシャーをかけてどんよりとしていた。で、今回の軽井沢での合宿で、いろんな人がきていていたのだが、その中で現場のリーダーよりさらに上の人たちと直接話しをする機会が数多くあり、こちら側の不安をくみとってかなり励まされた。しかし、他の人たちとの比較で自分はまだまだ足りていないという自信のなさ、評価されたことに対する自分への自信、よしやってやるぞという気持ち、こんなに励ましてもらって申し訳ない気持ち、新しい仕事に対する不安な気持ち。軽井沢にいるんだなあという浮かれた気持ち。いろんな感情がごちゃごちゃになっていて、自分がよく見えなくなっていたので、なんとかしなきゃと思って初心を思い出す意味で、上京したてのときに住んでいた4畳半の部屋がある街へ行ってきた。かつて住んでいたアパートに行くと、アパートに住んでいる猫もいたし、その部屋を引越す時に近くの公園に植えたガーベラもそこで生きていて、感動しまくりだった。ガーベラに関しては、部屋で育てていて、新しく引越しした部屋では育てるのが厳しかったので、泣く泣く近くの公園に植えたのだが、約10ヶ月たった今日も小さいながらも生きていたのを見て、「頑張って生きていたんだなあ」と心の底から湧きあがる熱い気持ちで、泣きそうになった。これから先のことを考えていくのも大事なことだが、根本の部分ある余計なことを考えず目の前のことを一生懸命がむしゃらにあたっていく、ということをすっかり見失っていた。約10ヶ月前に自分で植えたガーベラが、過去の自分と対話をさせてくれて、初心というのを心の奥底から引っ張り出してくれた。今大事なことは何?自分が望む自分、自分が好きな自分とは何だろう?だいぶすっきりしたし、やるべきことがだんだんと見えてきた。こちら側の気持ちにあったモノが引き寄せられることだしがっちりいこう。

2008.06.27

コメント(2)

-

すみません

仕事の合宿で軽井沢に行くので今日と明日はお休みします。すみません。初軽井沢なので浮かれています。

2008.06.25

コメント(0)

-

6月15日(月)から6月22日(日)までに読んだ本

ビジネス脳を磨く小阪裕司 日経プレミアシリーズ運をつかむ人 16の習慣マーク・マイヤーズ 著玉置 悟 訳知的生きかた文庫なぜあのリーダーに人はついていくのか中谷彰宏ダイヤモンド社トップ1%のプロフェッショナルが実践する「見た目」の流儀岡野宏ダイヤモンド社

2008.06.24

コメント(0)

-

慰霊の日

本日は、沖縄にとっての特別の日 6/23「慰霊の日」太平洋戦争において日本国内で一般住民が地上戦を体験したのは唯一の場所は沖縄県だけである。沖縄戦における20万人を越す戦死者のうち、約半数に近い、じつに9万4000人余りの戦死者が、兵隊以外の一般県民や子供だったとのこと。この沖縄戦で、沖縄防衛第三十二軍司令官牛島満中将と同参謀長の長勇中将が糸満の摩文仁で自決した日が昭和20年6月23日の未明とされており(この自決がいつあったのかについては、6月22日説と6月23日説があり、現在、沖縄県では6月23日説を採用している。)、この日を、日本軍の組織的戦闘が終結した節目としてとらえ、沖縄慰霊の日が制定。昨年から今年にかけ、教科書検定や裁判で集団自決に対する日本軍の強制の有無が議論されており、ガマと呼ばれる洞穴に逃げ込んでいた住民が、敗走してきた日本軍に追い出され、砲弾の下をさまよった。日本軍は住民が捕虜になることを許さず、「敵に投降するものはスパイとみなして射殺する」と警告していたとか、米軍に連れ去られて帰された少年と農民が日本兵に殺されるなどスパイとみなされる住民が相次いだ。米軍が上陸した慶良間列島などでは、追いつめられて肉親同士が殺し合う「集団死」が起きたとか実際に真実というのはわからないし、日本軍が悪い悪くないは断言することはできないが、実際に沖縄で罪のない数多くの人が犠牲になったのは間違いない。結局は戦争が一番悪いわけで、罪なき人の犠牲のもとに得られるものは、何もない。できるのは、これからこのようなことが起きないように戦争というものを伝え続けること。歴史は繰り返すともいうが、それは残された過去の書物のみの情報であって、これからもずっと繰り返していくのが絶対的な真理だとはいえないし、逆に過去の歴史を伝え続けることで、戦争は二度と起こさないといい方向に変われるものだと信じたい。戦争の記憶を正しく伝えること、二度と戦争を起こしてはならないと確認し続けること忘れないように、これからもできる範囲内で本や資料を読んだりして、コツコツと調べていきたいと思う。

2008.06.23

コメント(4)

-

最近読んだ本242

成功本能を解き放て落合信彦 著青春出版社感性に従った生き方のすすめを説いた本。専門書を何冊読もうが、本能が磨かれて鍛え上げられた感性にはかなわない。感性に素直な生き方をしている人間は、自信にあふれ、人をひきつけてやまない魅力が漂う。「ああしなさい、こうしなさい」「こうしたほうがいい、ああしたほうがいい」ということから動くのではなく、「自分はこういう人生を送りたい」と自分に素直に生きること。自分個人に訴えてきた言葉としては、「成長」と「感動」を意識して行動してきたが、自分がやりたいこと、わくわくしそうなこと、を選ぶということでは、著者のいう感性を鍛えるということと同じかもしれない。人によって使う言葉は違えど根本にある感覚は似ているのかもしれない。感覚的な意味で共感できた本。自分の中のひっかかり・情報収集のポイントは、情報価値の高い人間に会うこと。・いい女との出会いは男を磨くうえでは不可欠な条件だけに、おろそかにしてはいけない。 男というものは、いい意味でも悪い意味でも、女との出会い、別れによって成長し、 仕事では味わえない心のヒダを増やしていくのだから。・ビジネスで成功する基本条件は、自分を付加価値のある商品にすること。 そのためには無限の好奇心や明るさ、人間好きなことが必要で、これらはどんな テクニックにも勝る。相手にモノを売る秘訣はココにあるのだ。

2008.06.20

コメント(0)

-

最近読んだ本241

自分リストラ術中谷彰宏幻冬舎やりたいことを再発見するためにヒントについて書かれた本。自分リストラとは、新しい価値観を持つことです。つまり、変化するということは、新しい価値観を持つことです。ということを言っているが、一方で、前のことをきちんと終わらせてからでないと次には行けないとも言っている。なるほど。自分はこれまで前のことをきちんと終わらせてきたのだろうか。これまで関わってきた人に感謝を忘れていないだろうか。きちんと終わらせたこともあるし終わらせていないこともある気がする・・自分について考えさせられる。あと、自分発見ということでいくと、尊敬している人を見て、その人のどこに魅かれるのかふりかえってみると、思いもよらない自分の潜在能力を発見することができるということもいい「気づき」をもらえたなと思う。自分を再発見するためのきっかけになる本だった。自分の中のひっかかり・苦痛と快感が両方あれば、その道は正しい。 →楽しいだけの仕事には、あなたが成長できないという落とし穴があります。・できることよりやりたいこと。・尊敬する人の魅力を、あなたはすでに持っている。 →尊敬する人とあなた自身は同じ特技を持っています。 つまり、尊敬する人を持つ意味は、あなたの潜在能力を発見できるということです。 あなたの中に潜在能力がなければ、それをすごいとは感じません。 あなたの中に潜在能力があるから、誰かを見てすごいと感じるのです。・リストラとは、始めることではなく、前のことをきちんと終わらせることだ。・何をすればいいのかわからないのは、前のことをきちんと終わらせていない証拠だ。・結果が変わらないのは、やり方が変わっていないからだ。・今までやってきたことに決着がついたのに、次にやるべきことが見えてこない人がいます。 次のチャンスが生まれてこない、取っかかりが見つからない時、一番忘れているのは、 今までやってきたことに対する感謝です。 →余裕のない人は、次へ行こう、次へ行こうとするから、前の人への感謝を忘れています。

2008.06.19

コメント(0)

-

感銘を受けた本175

勝つと決めた者だけが勝つ浜口直太インフォレスト国際的な経営コンサルタントの著者が、成功のための考え方について述べた本。「絶対に勝つ」「戦う」「執念」という言葉が結構使われている感じがしたのだが、強い言葉で訴えかけられるとこちら側も熱くなる。熱い思いをもってひたすら前に進み続けている人もいる・・最近情熱的な思いをすっかり忘れていたので、読んでいて自分に恥ずかしくなった。でもこのような熱い本に共感できるようになってきたので、自分的に行動を始める準備が整ってきたのかも知れない。すごく読みやすい簡単な言葉でこちら側の気持ちを熱くしてくれる本だった。行動し続けなきゃと強く思う。自分の中のひっかかり・実力をつけ成果を出す。それがすべてを代弁してくれる。・成功者は偉業を成した人はみな打ちのめされ続けてきた。・どんなに追い込まれようとも最後の最後まであきらめず 淡々と堂々と前に進もう。絶対に乗り越えると決め力強く戦おう。 そんな勇気の人に人も運も必ずついてくる。だから何が起ころうとも 大確信で進もう。・勝ちたかったらまず「絶対に勝つ」と決めることだ。 勝つことのイメージを脳裏に焼き込むことだ。 そうすれば勝つための執念が働き奇跡的な努力ができる。 それは、勝つまでやり続ける執念の努力だ。・行動し続けているうちに気づいたら 苦難を乗り越えていることがある。・戦地のど真ん中にいる人々は仕事や勉強を頑張りたくても頑張れない。 夢を追いたくても追えない。 私たちはなんて恵まれているのだろう。決意し、頑張りさえすれば 自分の人生を変えていけるのだから。切り拓いていけるのだから。・やり続ければ道は必ず開ける。・世のため人のためという大義名分があるから達成するまで努力し続けられる。 使命感は人を強くし美しくする。魅力的にする。 まずは、世のため人のためという強い使命感を持とう。

2008.06.18

コメント(0)

-

6月9日(月)から6月15日(日)までに読んだ本

自分リストラ術中谷彰宏幻冬舎勝つと決めた者だけが勝つ浜口直太インフォレスト変な人が書いた驚くほどツイてる話斎藤一人知的生きかた文庫手帳フル活用術中島孝志知的生きかた文庫おとこのつうしんぼLiLy英知出版

2008.06.17

コメント(0)

-

自分の中のひっかかり集4

・あなたの夢は、いくつもある。ひとつの夢は、別のもうひとつ夢に必ず つながっている。・本当に好きなものだけを身の回りに置く。・願い事を整理し、イメージする。・必要なときに、気持ちをすばやく切り替えられること・大事なことを先送りにしない。 →先送りすることに慣れてしまうと、チャンスを逃したことにすら気づかなくなる。・「タイミングがいい人」というのは、言いかえれば、「用意がいい人」 →どこに足を運ぶか、というのが実は運を呼び込むポイントなのです。 「努力した人が報われる」では「タイミングのいい人の方が報われる」 →悠々として待ち構えている人のほうが、タイミングを逃さずに動ける。・何かをきちんと、根気よく続けられたという事実は、いつか必ずあなたの背中を 後押ししてくれる。・情報を集めるには、「港」をつくること・借り物ではない自分の言葉で話す。 →印象深い言葉は、その場限りではなく、長い時を経てもそのパワーを 保ち続けます。・ちょっとしたサプライズを生活にちりばめる。・「人」ではなく、「場」で判断する。・スランプ状態のとき一番いいのは、 自分のことをよくわかってくれている人に会うこと すぐに会える、そういう人がいない場合は、最後の元気を振りしぼって、 あなたの一番好きな場所に出かけましょう。そこはきっと、あなたと 同じようにその場所を「心地よい」と感じる、似た感性の人が集まっているはずです。 そういう場所に出かけていけば、あなたが気づかなくても、まわりの人のちょっと した視線がうしろからチラッと飛んできたりします。そうすると、そのちょっとした 視線で、癒されるのです。嘘みたいな、魔法みたいな話だけれど、これはほんとうの話・ミスしたとき自分にやさしくしよう。そうすれば、将来 ミスが避けられる。・他人に期待しない。・自分で考え、自分で決める。・よほど深刻な問題でない限り、自分の身の周りで発生する 問題は、自分の態度を変えるだけで解決する。・わざと犯したわけではないのだから、自分のミスはすべて許す。・他人に対する悪い感情はさらりと忘れる。・問題の原因は自分にあることを認める。・自分の考えをすべて受け入れる。・自分の人生に起こることすべてに責任をとる。・自分の望む人生を歩む・適切な行動を起こして、最後までやり遂げれば、望んでいた結果を 手に入れることができる。・友人を慎重に選ぶ →あなたをあるがままに受け入れてくれる人 正直で誠実で信頼できる人 あなたを励まし、必要なときに精神的に支えてくれる人 あなたの価値を認めてくれる人 あなたの最大の利益を念頭においてくれている人 あなたを尊敬してくれる人・長期的な目標を持ち、それを達成することで人間的に成長できる。・誰にも迷惑をかけない限り、自分らしく振舞えばいい。 →居心地が悪く感じるなら、自分らしく振舞っていない。・ありのままの自分を人に知ってもらうのがいちばんいい。・人間関係をつくるのを急ぐ必要はない。 →本当にそれが必要なのかどうか、検証してからでも遅くはない。今も自分の根本として置いておきたい言葉ばかりで、こういうところから、自分自身の土台となるような考え方をもらってきたんだなあとなんだかうれしくなった。1歩ずつ1歩ずつすすんでいくしかないが、しっかりやっていこう。

2008.06.16

コメント(0)

-

感銘を受けた本174

人生の師岬 龍一郎頸文社わが国の歴史の中に、目標とすべき、あるいは心のよりどころとなすべき「人生の師」を紹介した本。歴史を紐解けば、過去の日本人のなかには、その人の生き方、言動を眺望するだけで、思わず「襟」を正さざるを得ない人物がたくさん存在している。そうであるならば、われわれも「師」と尊敬する先哲先人を求め、その「師」のものの見方、考え方、生き方を自分なりの立場、状況でなぞって精進するかぎり、たとえその人になれなくとも、その人に一歩でも近づくことができれば、有意義な人生を過ごせるのではないか。ということから書かれた本であるとのことだが、西郷隆盛、福沢諭吉、勝海舟、をはじめとして、歴史上に名を残した人物が数多く取り上げられている。幕末の人間たちの言動は特に心に響いた。私心を極力おさえ、思考も考えも常に世のための人になるためにはどうすればいいかという事を考えひたすら自分を磨き、行動していく。今とは時代が違うから単純に比較することはできないが、ただ、言葉などに触れると、今の時代の人間とくらべると人間性ではるかに上をいっている思った。過去の書物、歴史をもっと知りたい、もっともっと人間性を磨いていきたいと感じた本だった。自分の中のひっかかり・コツコツと働き、知恵を使って正当な利益を生み出す意外に、人の生きる道はない・侍とは創るものだ。生まれるものではない・人間が文明を開発するということは国家や社会のためである。だが、そこには 「道」がなければならない。電信を設け、鉄道を敷くことは、たしかに耳目を 驚かせる。しかし、なぜ電信や鉄道がなくてはならないのか、といった必要の 根本を見極めておかねば、いたずらに開発のための開発に追い回されるようになる。・「独立自尊」の精神 →「自分で自分の身を支配し、他によりすがる心なきこと」。つまり近代人に なるためには、まず自分で考え、自分で行動し、他人に頼らない精神を持つこと が必要・学問の目的は世のため人のために尽くすことにある。

2008.06.13

コメント(0)

-

感銘を受けた本173

自分を鍛える!ジョン・トッド 著渡部昇一 訳三笠書房人生の生き方、学び方についてとてもわかりやすく伝えた本。この本は何度も読んでいる数少ない本で、自分の人生においては節目、節目で読んでいる。本自体は約200年前に書かれたものらしいが、今でも色あせることなく強く心に響く。ものの考え方から人間関係、自分の体の鍛え方など人生を生きていく上で必要なことをすべての分野において教えてくれる。奇をてらった言葉ではなく、まっすぐな言葉で語りかけてくるので、こちら側も素直な気持ちでいないと受け入れられないなあと思うが、何かしら大きなことがあったときはこの本に戻りたくなる。忘れてはいけない大事なことが詰まっている本なので、これからもきっと読むことになるだろうなと思う。ずっと手元においておきたい本。一度はぜひ触れて欲しい。自分の中のひっかかり・人間の偉大な業績というのは、ささやかな、しかし継続した努力の賜物なのである。・自分で考えたり行動したりすることを学ぶようにしなさい。・はじめのうちはどんなに面倒くさいものでもかまわない。どんなに面倒くさくても ただひたすら毎日、例外なく規則的に繰り返していれば、まちがいなく楽しいもの になる。すべて習慣とは、このようにして形成されていくものなのである。・勤勉という代償を払わずには何も得られないと胆に銘じ、すぐに努力し始めることだ。 大きな成果を期待せず、こつこつと努力を積み重ねていくことが、立派な仕事を 成し遂げるための何よりも確実な第一歩なのだ。・勉強する時間がないとか手段がないとか言うのは、実は結局、何かほかのことに 心を奪われているか、あるいは学問をやろうとの気概に欠けていることを暴露している にすぎない。・たとえ少しでも、「くりかえし」にまさる自己鍛錬法はない。

2008.06.12

コメント(0)

-

最近読んだ本240

新・メシの食える経済学邱永漢知恵の森文庫邱永漢の金銭についてのエッセイをまとめた本。「メシの食える経済学」の刊行から19年たって世の中の経済状況が変わり、それにともなってお金に対する考え方が若干変わってきたので、今の現状にあわせたお金についての考え方を述べている。まずは貯金の習慣をつけることから。その上で、定年後の計画や心を充実させていく。あくまでお金は手段である。かといって、お金をぞんざいに扱うのではなく愛情をもって接していく。基本的な考え方だなあと思ったが、色々な経験をしていくとだんだんと薄れていきそうなので、絶対に忘れてはいけないとても大事な考え方でもあるとも思った。生き方のベースになる考え方をもらった本だった。自分の中のひっかかり・会社のふところがそのまま自分のふところになっている中小企業の社長さんが、 一番恵まれている。自分のサラリーを少なくしておけば、その分税金は低くなる。 代わりに家族を一人残らず使用人にする。 会社がお金を儲けても、ボーナスや配当金は一切支払わないことにして、 儲けが出る前に必要経費としてお金を使ってしまうことである。 そういう立場にいる人が、今の日本の税法のもとでは一番の賢者であるということになる。・倒産する前にお金を貸すより、倒産して誰も相手にしてくれなくなったときに、 お金を渡してあげた方がいい。どうせ返してもらえないお金だから、 相手が路頭に迷っているときに渡した方がいいにきまっているのである。・どんな時代でもシロウトが参入できるスキマがある。・事業のパートナーは運の強い奴がいい。・心の満足にお金も労力も惜しまないのが充実した人生。

2008.06.11

コメント(0)

-

最近見た映画35

涙そうそう 出演: 妻夫木聡/長澤まさみ 監督: 土井裕泰 レーベル: TBS、アミューズ 販売元: アミューズソフト 発売日: 2007年03月23日 収録時間: 118分 2001年の沖縄。自分の飲食店を出したいという夢を持ち、ひたむきに生きる働き者の青年・新垣洋太郎(妻夫木聡)。今日も食材運びのバイトに精を出している。沖縄の青空のように明るく、おおらかな性格の洋太郎だが、この日はいつにも増して陽気で、仕事をしながら絶えず笑顔がこぼれている。というのも洋太郎が誰よりも大切にしている妹のカオル(長澤まさみ)が高校に合格し、オバァと暮らす島を離れ、本島にやって来るのだった。直接の血のつながりはないが洋太郎が8歳の頃、母・光江の再婚によって洋太郎の妹になったカオル。しかし義父は姿を消し、母も幼い兄妹を残して天国に旅立ってしまった。それ以来、洋太郎は、「カオルはひとりぼっち、どんなことがあっても守ってあげるのよ」との母の遺言を胸に生きてきたのだった・・。 妻夫木ファンでもなく、長澤ファンでもなくただ、気分的に故郷の沖縄になんとなく触れたくなったので、なんとなく見てみた。が、自分的にはダメたった。何がダメかっていうと一番は言葉。沖縄のなまり、方言などがかなり違和感があったので、自分的にはストーリーの中に入っていけなかった。県外の人からするとこんな話し方なんだろうなと思うかもしれないが沖縄の人間からすると違和感を感じると思う。役者の方も言葉を勉強したと思うが、県外の人が沖縄県民の役を演じているんだなとはっきりわかる(本当に沖縄の人も一部いるが)。あとは、どのシーンかはいえないが、沖縄では絶対にこういうことはないということを自然な感じで編集されていたのでそれもまた受け入れられなかった。関東の人が関西弁を言った場合、関西の人からすると、関西の人ではないのがわかるというがその気持ちがよくわかった気がする。結構叩いてしまったが、ストーリー的には流れもしっかりしているので、素直に見ると最後に泣けるんじゃないかなと思う。

2008.06.10

コメント(2)

-

6月2日(月)から6月8日(日)までに読んだ本

美女と野球リリー・フランキー河出書房新・メシの食える経済学邱永漢知恵の森文庫自分を鍛える!ジョン・トッド 著渡部昇一 訳三笠書房孫子・勝つために何をすべきか矢沢永一・渡部昇一PHP文庫人生の師岬 龍一郎頸文社

2008.06.09

コメント(2)

-

自分の中のひっかかり集3

・マニアで発想して、マスにつなげよう。・店を作るときに、真っ先に必要なのは、建物でも商品でも ありません。サービスマンです。・初めての店に入ったら、まず、お客様の表情を見よう・自分ができると思った以上の夢を見る(月を目指すアプローチ)・失敗の克服→ベスト、ワースト、ありそうな3つのシナリオを書き出す。・失敗はあなたの最強の教師、メンターになりうるが、対応をあやまると 成功の希望をつぶす暴君にもなる →十分な時間をかけて失敗の原因を分析し、将来同じ原因を作らないようにする。・秀でること・直感とわくわくに従って、人生を決める・信頼には、必ずそれに従った行動がある・急がず長い時間をかけて「あきらめない努力」を少しずつしていく・どんな人でも成功するための「武器」を必ず持っている・「次につなぐ感覚」を磨くことで、仕事の好循環が生まれる・「人の温もりが感じられるお店」にする →いつの時代にも通用する・自分の感覚が頼りになる場面はいくらでもある →情報に頼らない ・ゴールのイメージを持たないから無限に上に伸びる・「好き」を選ぶと最終的には理想に近づく・「目」だけでなく「耳」も使ったサービス →耳をすませる、聞いてわかることもある・サービスをエンターテイメントとして提供できれば成功する・「気づき」ができる人は間違いなく成功する →日常で観察力を鍛える・お客さんの値踏みをしない・数字(売り上げ)はあとからついてくるという感覚を大事にする →「やるべきことをやる」のが運を呼び込むシンプルにして 最高の原理・「安心」を提供する商売は、これからますます伸びる・人を本当に感動させるサービスは、根底に「素直」がある今回振り返って言葉って本当に素晴らしいものだと感じた。過去に読んだ本で、自分自身が感銘を受けた言葉というものは、時間がたって見返してもやっぱり感銘を受けた。誰かの受け売りではなく、いや受け売りであったとしても自らが経験した上で自分の言葉としてでてくる言葉は本当に心に響く。ここに挙げた言葉は結局は自分が欲している言葉なわけで、振り返ってみると自分の精神的な部分や今後の方向性などもなんとなく見える。たまに振り返ったりすると何かまた「気づき」があるのかも。続けてみようかしら。今回の自分の中のひっかかりは「感銘を受けた本7~9」から。

2008.06.08

コメント(0)

-

やってみますか・・

自分を知ること・・ハッキリ言って自分が一番自分をわかっていないのかもしれない・・自分が本当にエネルギーを注ぎこんでいきたいこと、どういう分野で人生を楽しんでいきたいのか・・迷うことばかりだ。かといって、悩んでいるだけでは現状は何も変わらないし、ただ時間だけが過ぎてしまう。生涯続けていくんじゃないかと思えるジャンルはいくつか見つけたつもりだけれど、ただ自分を掘り下げていくと自分が知らない自分がまだでてくるのかもしれないし、自分という人間をもっと知りたいなと思ってあれこれと考えを巡らせていると、去年の9月くらいに約3ヶ月ほどメールマガジンもやっていた頃を思い出した。いろんなことが重なっていたのに、それでもどうしても古文に触れたいとメールマガジンを始めたことを。お金をもらえるとか仕事の役にたつというわけではないのに、睡眠時間を削ってまでしばらく続いていたので、自分にとって何かのきっかけになることなのかもしれないし、こういう感性を大事にしていったほうがいいのかなと思った。どういう形にするかはまた考えるが、週に一度ほどかつてメールマガジンで書いていた百人一首をとりあげていって、こつこつと積み重ねていくことにしよう。続けていけば何かが変わるかな。

2008.06.07

コメント(0)

-

感銘を受けた本172

引き寄せの法則マイケル・J・ロオジエ 著石井裕之 訳講談社引き寄せの法則について書かれた本。この本では、自分がどんな波動を送っているのかを突き止め、それをそのまま保ちたいのか変えたいのか、意識して選べるようになる方法について書かれている。人生のある場面で、マイナスの経験ばかりが起こり続けてしまう・・そうなるのは、自分が現在、受け取っているものをどう認識するかによって、無意識的にマイナスの波動を送っているからです。自分の本当の望みを知ること。最後にはそこにいきつく気もする。たしかに自分が思っていることを引き寄せるというのは当たっているのかも。上京するときから困難に打ち勝っていく自分の姿を望んでいたかな。自分からきつそうだなと思われる道を選んでいて、それをクリアして一瞬の達成感を味わってさあ、次。というスタンスできたからそうなっているようだ。困難、困難ともとめていたかもしれない。自分を成長させたいという気持ちは変わらないが、ただ最近は絶対的な安心感も欲しいなと感じつつある。この自分の中の変化がこれからどう現れてくるのか楽しみにしていよう。この本のいうようなことをちゃんとこなしていくと自分の本当の望みを知ると共にそれを引き寄せることができるんじゃないかと思う。いい自分のイメージが湧きやすいように導いてくれた。自分の中のひっかかり・望まないものを予期してはいけないし、予期しないものを望んでもいけない。 欲しくないものを予期すると望まないものを引き寄せることになり、 予期しないものを望むのは貴重な精神力を浪費するだけだ。 一方、どうしても欲しいものをたえず予期していると、引き寄せる力があらがいがたい ものになる。こころは磁石であり、支配的心理と一致するものを何でも引き寄せる・人は生きた磁石だ。頭の中を占領している思考に即した人や状況や環境を、 人生に引き寄せる。 何であれ、意識のうえでこだわっていることを、たくさん経験することになる。・違う言葉、違う思考を選ぶだけで、波動をマイナスからプラスにリセットすることが できます。「それなら何が望みなの?」と自問するだけ!簡単なことです。

2008.06.06

コメント(0)

-

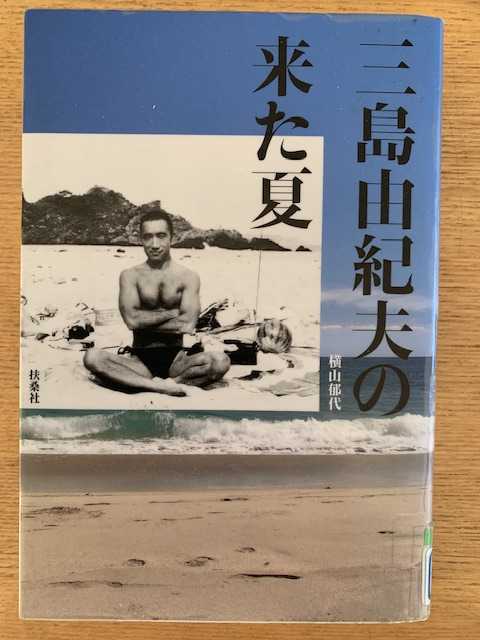

感銘を受けた本171

道は開けるD・カーネギー 著香山 晶 訳創元社「悩み」の実態とそれの克服法を述べた本。「人を動かす」とともにD・カーネギーの名著とよばれる本で、カーネギー自身が心理学、精神医学、哲学、宗教、伝記と数多くの専門書を 読みこなし、噛み砕き、整理しなおしたうえでわれわれに提供しているとのこと。実際に読んでみると言葉もとてもわかりやすく力強いし、実際にカーネギーの考え方に影響を受けて変わった人たちの具体例がかなり多いので説得力もある。いつの時代も変わらないであろう、大事な考え方が詰まっている。これもまた「人を動かす」と同様に一生をかけて何度も何度も読んで、言葉や考え方を自分の血肉としていくだろうなという気がする。ここに挙げられないくらい素晴らしい言葉がつまっているので、苦しくなったとき読んでみるとかなり救われる本だと思う。自分の中のひっかかり・忙しい状態でいること。悩みをかかえた人間は、絶望感に打ち負けないために、 身を粉にして活動しなければならない。・避けられない運命には調子を合わせよう。・行動は感情い従うように思われているが、実際には行動と感情は同時に働くのである。 意志の力でより直接的に支配されている行動を規制することによって、 意志に支配されにくい感情をも規制することができる。 だから、快活さを失ったとき、他人に頼らず自発的に快活さを取りもどす秘訣は、 いかにも楽しそうな様子で動き回ったり、しゃべったりしながら、すでに快活さを 取りもどしたように振舞うことである。・いわゆる禍いの多くは、それに悩む人の心の持ち方を、恐怖心から闘志に変えるだけで、 祝福されるべき力強い幸せに変換できる。・恩知らずを気に病むかわりに、むしろ恩知らずを予期しよう。キリストは一日に十人 のライ病患者をいやしたが、キリストに感謝したのはただ一人だけだったことを 思い起こそう。キリストが受けた以上の感謝を期待するのは無理ではあるまいか?

2008.06.05

コメント(0)

-

最近読んだ本239

お金の貯まる人はここが違う邱永漢知恵の森文庫お金を貯めることのできる人になるための生き方、考え方について述べた本。お金儲けのやり方は時代とともに考え方を考えていかないと通用しないが、お金を貯めるということはいつの時代になっても変わらない。収入より支出を抑えるのが基本的で、それである程度まで貯めたら、活用していくというようなことがかかれていたが、当然といえば当然か。コツコツを貯めていったとしても十年単位で考えていけばものすごいことになるだろうし、そうして貯めていったお金をどうするのか。やはり勉強をしていかないといけないのかなあ。知っている人と知らない人とでは定年後で大きな差になりそう・・これからしっかりがんばろう。この本はこれからお金を貯めようという精神的な部分を説いているので、その後の具体的な策などは別途勉強が必要になると思う。自分の中のひっかかり・ふだんから「手がかり」を自分で作る努力をしておかないと、 新しいチャンスをつかまえることはできないでしょう。・お金を貯めるにしてもふやすにしても、やっぱり積極的にやらないとうまく いかないものなんです。研究心が旺盛で、なおかつそれを実行する習性が ないといけない。年をとってくると、そういう意欲やエネルギーが、 いつのまにか衰えてきます。・これから何を考え、何をめざしているかによって、顔が変わってくるから、 注意しなければいけないよ。・懐にいまお金がいくらあるか、他人さまにすぐわかってしまうようなお金 の使い方をしてはいけません。・どん底状態にあるときは、下手に動かずにジッとこらえることです。 そうすれば、かならず流れが変わってくる。そのときに、何をすればいいか を考えるのです。ツキの流れが変わるには、時間が必要です。 ピンチから脱出するためには、何といっても「忍耐」が最大の条件なんです。

2008.06.04

コメント(0)

-

感銘を受けた本170

生き方の原則邱永漢知恵の森文庫邱永漢の考える幸せの生き方の基準について書かれた本。人間の幸せは、家庭に恵まれるとか、お金に困らないとか、世間から認められるとか、客観的な条件もあるが、基本的には主観的なもので、何を基準に生きるかを自分に言い聞かせ、それを守ることで心の満足を得ることができれば、最高の生き方といえる。著者が実践してきた生き方の原則を「作る」「使う」「変える」「守る」「捨てる」の分野に分けて述べている。何をすればいいのかわからなくなっていた頃に、知り合いから邱さんの本はいいよということで貸してくれた。生き方を変える、こだわりを捨てるなどいろいろ変化に関することばかり目に入ってきたのだが、でもなんとなく、著者に対して、安心して見ていられるんだけれど、でも何か予想もつかないようなことをしそうな人だなあという印象を受けた。相反する感情だけれど言葉に触れていたらそんな気がした。自分も目指したいところではある。この本はお金がどうというよりは生き方、考え方について書かれているので、対象としている読者層は広いのかなと思う。勉強になった本。自分の中のひっかかり・努力より、金の儲かる商売を探せ。・リピートのない商売は報いが少ない。・ご馳走になる回数より、ご馳走する回数。・ほんとうのともだちは、自分の年齢や社会的地位とともに変わっていく と考えるべきでしょう。・贈り物には、二流の時計より最高級のスリッパ・大ピンチに陥った人のために私が考えた6ヶ条。 1.失ったものに恋々としない。 2.家族で協力して当座の生活手段を得る。 3.裸になってしまった証拠を見せる。 4.自分の年齢、性格、能力を考えて将来を考える。 5.お金だけで物事を考えない。 6.病気上がりと同じと考え精神的な休養期間をとる。・拒否反応を示すようになったら老化のはじまり。

2008.06.03

コメント(2)

-

朝に動けるのは久しぶりだ・・

ようやく、朝から活動できた。それでもまだ理想からは遠いが少し兆しが見えたか。ここ最近朝もすっかり遅く、自分がいやだったが何とかなりそうな気がする。昨日は、早朝から自分が好きな街を散歩していて、夜は夜でランニングを数ヶ月ぶりに始めたり、過去にやってきたことを一つずつたどっている。体を動かすのはとても気持ちがいいことだということすらすっかり忘れていたようだ。ことばと向き合おうとしないのがまだ気がかりだが、月もあけたし、ちょっとずつがんばっていこう。

2008.06.02

コメント(0)

全23件 (23件中 1-23件目)

1