国立新美術館 赤坂離宮

国立新美術館に物申す国立新美術館に行ってきた。

この1月、六本木所在の東京ミッドタウンの傍に新しく出来た美術館である。建物の外観のカーブが何とも言えず上手く出来ている。内部も合格だ(写真)。その美術館で展覧会が開催されており、広島在住の伯母の絵が展示されているという。

某美術展で秀作に選ばれたので、見に行ってくれという話しである。六本木は通勤経路にあるので、二つ返事で引き受けた。

調べてみると、午後6時閉館という。え~、早すぎはしないか。今時、6時というとまだまだ宵の口である。会社からの帰りに立ち寄るのは不可能である。

しかし、無理して午後5時に退社、急いで六本木まで駆けつけ、午後5時35分に門前に到着した。入ろうとしたら、守衛さんが5時半で入場は終わりましたと入れてくれない。

わずか5分である。「広島からわざわざ来たのですが」と懇願したのだが、にべもない。「北海道から来られても、入場をお断りしています」とけんもほろろである。

確かに遅く到着したのが悪いかもしれないが、この対応はひどくはないか。ボストンの美術館で同じようなことがあったとき、守衛さんは二つ返事で受けてくれたことを思い出した。おいらは、嫌な感じで美術館を後にした。

国立新美術館は、独立行政法人国立美術館の五番目の美術館として、特定の美術品を所蔵せず、国内最大級の展示場(14,000平米)を生かして、美術団体の展覧会や自主企画展などを実施しようとしているらしい。

それはそれで良い。しかし、そういう目的があるならば、なおのこと夜間の実施を考えたらどうか。そうであれば、5時35分に無理して入れてくれ、などとは言わない。

選挙も今や午後8時までやっている。午後6時に閉館するなど無粋極まる。そうすれば、通勤の帰りにちょっと寄ってみようかとなると思うのだが。

林田英樹館長さん、何とかならないものですか。

赤坂離宮に行ってきた(前篇)

先週の火曜日(17年1月17日)、赤坂離宮に行ってきた。

港区元赤坂にある赤坂迎賓館(赤坂離宮)である。余談だが、日本の迎賓館は、このほかにも京都御苑内にある京都迎賓館がある。

さて、この赤坂離宮はこれまで非公開であったが(8月だけは事前申込みにより一般参観できたらしい)、昨年度から観光振興のためのユニークベニュー政策により有料で一般公開されることになった。

そういうことで、インターネットによる申込みが可能となったのである(ただし、ネット申込みできない方には正門前で当日整理券で入館可能)。

どうでもよいことだが、赤坂離宮は昨年12月からライトアップされているということである。

おいらは現役時代、新宿に通っていたのであるが、仕事の関係で赤坂や霞が関方面に行くことが多く、その際、車で行く場合などはこの赤坂離宮のそばをよく通ったものである。

遠目に観て「なんじゃこりゃ!」という華美な宮殿である。

まずは、背の高い門と塀。続いて広い庭の中にネオ・バロック様式の外観である。

この離宮、もともとは紀州藩の屋敷跡に東宮御所として明治42年に建設されたものである。設計は、ジョサイア・コンドル(鹿鳴館などを設計したお雇い外国人建築家)の弟子の宮廷建築家、片山東熊。

当時のおいらにとって、一度は中に入ってみたいと思っても外から眺めるしかない(そりゃそうだ)。

だが、松本清張の長編小説「聖獣配列」(新潮社、1986年)をそのころ読んで(赤坂離宮を舞台にしたミステリーだった)、一度は行ってみたいと思っていたのだ。おいらが36才のときである。

だから、昨年からの一般参観は渡りに船である。

日程決めなどに手間取っていたところ、某社がバスツアーで赤坂離宮正月参観を募集しているのを知ったのである。

おいらは、エイヤッで申し込んだところ参加人数が多い場合は抽選になる可能性があったのだが、運よく合格、愚妻ともども今回、参観したのである(この項続く)。

赤坂離宮に行ってきた(中篇その1)

当日は寒い日であったが、筋金入りの雨男(おいらのこと)であっても最近は日頃の行いが良いのか、雲一つない快晴で旅日和。

早朝7時半に横浜駅のバスターミナルに集合である。

集合場所が待合室になっており、受付で名前を云うと2号車だと云われる。どうやら当日はバス2台で東京に向かうようだ。1台のバスに42名が乗車するというので、総勢84名という計算になる。

このツアーほぼ毎日実施されているので、このツアー会社のドル箱になっているのかも。そんなことを考えているとバスへの乗車を促され、すぐに発車する。

座席は指定されており、おいらと愚妻は一番後ろの席に。ここは座席が高くなっており、バス全体が見下ろせるので悪くはない。

添乗員によると本日の行程は、最初に赤坂離宮の予定であったが、赤坂離宮の受付の関係によって赤坂離宮の訪問は午後3時からになるという。

そのため、浅草寺、築地場外市場、お台場(ニッコーホテルで昼食)を巡って赤坂離宮のコースに変更になるという。

浅草寺も築地場外市場もお台場も何回も行っているが、ツアーなのでこれは仕方がない。

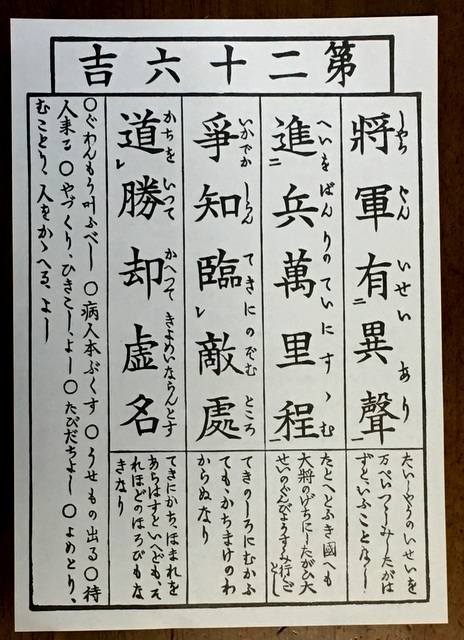

浅草寺の参拝は1月の訪問なので初詣でにもなるということから、おみくじを引いてみた。吉。

添乗員の話しによると、浅草寺のおみくじは約3割が凶だそうだ。先日も修学旅行の添乗で中学生の4人のグループの3人が凶のおみくじを引いており、また、それが珍しくないという。

人生、3割が凶だということになるが、あながち間違っているとは思わない。浅草寺はリアリズムの寺なのだ。

浅草寺本堂の天井にある日本画が眼を惹く。おいらは寺の天井を観るのが好きである。

天井には天女と炎を纏った龍が描かれている。天女のたおやかな飛翔図はなかなかいい。

名のある絵師の描いた絵に違いないと思ったら、川端龍子の「龍之図」と堂本印象の「天人之図」だと分かった。

さて、伝法院通りを歩くとその先にあるマックが朝の10時までコーヒー無料のサービスをしていた。

寒いので思わず中に入る。9時59分のことであった。中は満員で席を探すのが大変であったが、座ることができた。10時10分ごろにはお客さんが減ったので、驚く。皆、ゲンキンなものである。

浅草の真ん中に銭湯があったはずだと足を向けると「蛇骨湯」がまだ元気で営業をしていた。嬉しいのぅ。

途中、鈴廣かまぼこのオブジェに目が奪われる。

こういうポスター(浅草木馬館)もある。

骨董屋にも寄った後、バスの集合時間に間に合うようにと伝法院通りを戻り、有名な浅草メンチをほおばる。

浅草は何度来ても観るところが多い。

さあ、次は築地である(この項続く)。

赤坂離宮に行ってきた(中篇その2)

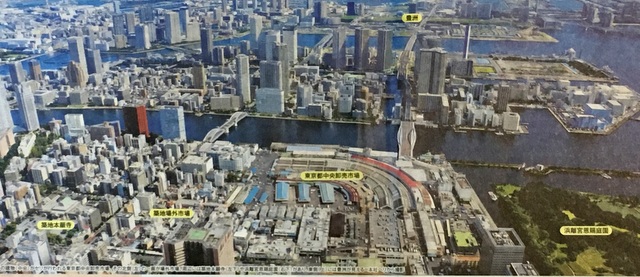

築地場外市場に到着した。ここは、いつ来ても人だかりである。

現在、築地の豊洲移転が問題になっているが、それは場内市場の話しであって、築地全体が移転する分けではない。

だから、食市場としての築地、つまり築地場外市場はそのまま存続するのである。

だけど、ここは地の利がいいよねぇ。北隣は築地本願寺。反対側は浜離宮である。

バスの中で築地のお店で食べることができる出汁巻き卵と烏賊のシュウマイの券をもらい、早速、いただくことにする。

続いて、「波除(なみよけ)神社」にお参りした。

この地は、明暦の大火後、埋め立て工事が行われたのである。だが、荒波の影響で工事は難航したという。ある晩、光を放つ御神体が海の中から見つかり、万治2年(1659年)、社殿を建て祀ったところ、波が収まり工事が順調に進んだという。

そういう故事来歴のある厄除け神社へのお参りの後、場外市場のお店をひやかす。

テリー伊藤のお兄さんのやっておられるお店(「丸武」)も卵焼きで人気である。人が沢山入っていたのぅ。

海鮮を中心とした美味しそうな店がひしめきあっているのだが、おいらたちツアー客は次のお台場で食事だから、ここではあまり食べらることができないのだ。残念だよねぇ。

バスは浜離宮を左手に観てお台場へ向かい、ニッコーホテル台場に到着する。

ここで昼食を1時間ゆっくりと愉しんだ。食事はバイキングで、和洋中バランスよくあり、食べ放題。

同じテーブルになった女性二人組(お母さんとお嬢さん)のお母さんが旅慣れておられ、一人でビールを注文しながら(もちろんおいらもビールを飲みながら)、バスツアーは平日に限るとおいらたちに話しかけて来られる。旅は道連れ、世は情け。

お腹いっぱいになって、さあいよいよ本日のツアーのメインである赤坂離宮訪問である(この項続く)。

赤坂離宮に行ってきた(後篇その1)

さあ、いよいよ赤坂離宮に到着である(写真下は入場券とパンフレット)。

学習院初等科を右に観ながら、バスは停車する。おいらたちは添乗員の後をついて赤坂離宮西門に向かう。

すると、大群を見つけた警備員がこちらにやって来て、予約番号を確認したいと云う。添乗員が慣れた手つきで番号を云うと予約が確認できたので、西門から赤坂離宮に入る。

門の右手に行列が並んでおり、手荷物検査が行われている。

このとき、なぜかおいらが添乗員のすぐ後ろになったため、添乗員からおいらにツアーの旗が渡され、おいらに旗を掲げて欲しいと頼まれたのである。添乗員はここで全員の名簿を提出し、チェックを受ける必要があるからだそうだ。

仕方がないので、おいらは旗を掲げながら、手荷物検査を受けることになった。

続いて、金属探知機だ。このときアイホンや小銭はトレーに載せるので、飛行機の搭乗口と全く変わらないシビアな検査である。

ここを無事通過して、おいらが42人を引率しながら赤坂離宮の本館の前まで行った。まったくおいらが添乗員みたいだが、こういう経験はなかなかできるものではない。

そうこうしているうちに添乗員があたふたと追いついてきて、お礼を云われる。さあ、ここからは自由行動となり、バスの待ち合わせ時間まではたっぷり1時間ある。おいらと愚妻は、いよいよあこがれの煉瓦石造の赤坂離宮に入館したのである。

さて、この赤坂離宮はもともとは皇太子嘉仁親王(後の大正天皇)の住居として創設されたものである。

しかし、煉瓦石造であったため高温多湿の日本の気候には全くダメで、天候によっては室内の湿度が著しく上がる。また、当時は暖房はあっても冷房がなかったため住む所ではない。

さらに、ネオ・バロック様式の外観があまりにも華美であったため、皇太子嘉仁親王は明治天皇から豪華すぎると文句を云われるのである。

これでは後の大正天皇もこの御所に住むわけにはいかないよねぇ。結局、この建物は離宮として扱われることになった不幸な建物なのである。

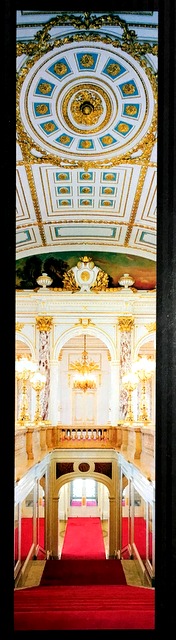

そういうことを思い出しながら中に入り廊下を進むと、直ぐに左手に二階へと続く階段を昇るルートである(この項続く)。

赤坂離宮に行ってきた(後篇その2)

赤坂離宮の中に入っての最初の印象は、やはり天井が高いということである。

これは、松本清張の「聖獣配列」(前掲。赤坂離宮を舞台にしたミステリー)を読んだときに、どれくらい天井が高いのだろうと思っていたので納得したということである。

ところが意外だったのは、廊下の風景が質素だということであった。

全く華美でない。というよりか、お金をかけていない。白壁は何の装飾もなく、不愛想の限りである。赤絨毯も薄っぺらであり、絨毯の上を歩いているという気持ちにならない。おいらはベルサイユ宮殿に行ったことはないが、恐らく廊下も金ぴかでふわふわに違いない。だから、拍子抜けである。

そうして、最初に通されたのが「彩鸞(さいらん)の間」(写真上)である。

一瞬、異次元の世界に入ったという錯覚に陥る。こういう装飾は日本にはない。

室内は、白を基調としており、ナポレオン時代の帝政フランスに流行ったアンピール様式である。白い天井と壁は、金箔が施された石膏の浮彫りによって装飾されている。大きなシャンデリアが3つ垂れ下がっている。

左右の大きな鏡の上と、ねずみ色の大理石で作られた暖炉の両脇に「鸞」の鳥をデザインした金色の浮き彫りがあるので「彩鸞の間」と呼ばれる。

ここは、わが国を表敬訪問のために訪れた賓客が案内される控えの間である。晩餐会の招待客が国・公賓に謁見したり、条約の調印式などにも使用される。

広さは約160平米で、4間あるうちの一番狭い部屋である。そのため大きな鏡を10枚貼っているが、それでも広いという感じはしない。

しかも、眼が慣れてくると地味だという印象に変わる。やはり、西洋のこれでもかという美の物量という圧倒さに対して、東洋の控えめというのだろうか、わびさびの文化が創る豪華さは西洋のそれに太刀打ちできないものなのだろうか。

だから、すごさは感じても豪華絢爛だとは思いにくいのである(この項続く)。

赤坂離宮に行ってきた(後篇その3)

続いて、「花鳥の間」に向かう。

ここは迫力があったねぇ。室内はアンリー2世様式(フランスのルネサンス様式)であり、腰壁は茶褐色のジオン材が板張りされており、重厚な雰囲気だ。

その理由は、この部屋が主に国・公賓主催の公式晩餐会が催される大部屋(広さは約330平米)だからでもある。最大約130名の席を設けることができるという。

首脳会議などの場所としても利用され、昭和61年(86年)にはここで第12回G7(主要国首脳会議)が開催された。

天井に描かれた36枚の絵や欄間に張られたゴブラン織風綴織(タペストリー)、そして壁面に飾られた濤川惣助作の30枚の楕円形の七宝花鳥図から花鳥の間という名がついたという。

西洋の宮殿建築でありながら、日本風の意匠が混じった装飾になっているのが嬉しい。

なお、迎賓館の中のシャンデリアは全てフランス製(明治41年アントワープから輸入)であり、この部屋のシャンデリアは迎賓館の中で最も重い。なにせ、一基が1.1トンもあるのだから。

この部屋でG7が開催されたと云われると納得するよなぁ。

それに、「彩鸞の間」に続いてこの部屋を観て、赤坂離宮が予約殺到だと云う理由がやはりよく分かるねぇ。とにかく自分の眼で観ないことには、お話しにならないからである。ま、これは骨董と同じだね。

ところで、残念なことは建物内部が撮影禁止だということである。上の写真は、昨日のものを含めて絵ハガキ(売店で求めた)を写真に撮ったものである(この項続く)。

赤坂離宮に行ってきた(後篇その4)

そうして、2階の大ホールに出た。

広い。中央に階段があって、階段を降りると遠目に正面玄関を観ることができる。

正面玄関から来訪した賓客がお見えになると、ここで天皇皇后両陛下がお迎えになられるという。

階段の床はイタリア産の大理石であり、その上に赤絨毯が敷き詰められている。階段の左右の大理石は、フランス産である。

ホールの中心にはコリント様式の8本の大円柱が建っており、これは無垢のイタリア産大理石。これはカネがかかっている。敷き詰められている赤絨毯も高価そうである。

大ホールの貫禄、充分。ここの写真が撮れないのは残念。

このホールから「朝日の間」に向かおうとすると、左右にはとてつもなくでかい油彩が飾られている。作者を聞くと小磯良平だという。左が「絵画」、右が「音楽」である。

小磯良平は偉いのである。おいらはてっきり横山大観の絵画が飾られているものだと思っていたが、軍国主義を思い出させるからであろうか、全くその気配はなかった。

続いて、「朝日の間」に入る。

天井に描かれた大きな楕円形の「朝日を背にして女神が香車(チャリオット)を走らせている姿」の絵に由来している。

室内は古典主義様式であり、壁には京都西陣の金華山織の美術織物が貼られている。広さは約200平米。

国・公賓用のサロンとして使われ、ここで表敬訪問や首脳会談などの行事が行われる(この項続く)。

赤坂離宮に行ってきた(後篇その5)

最後は、舞踏会場の「羽衣の間」(約330平米)。

天井に謡曲「羽衣」の景趣を描いた曲面画法による大壁画があるからこの名がついている(分かりにくいが写真の天井を参照)。

「朝日の間」同様、古典主義様式である。

舞踏会場のため、正面の中央2階には、オーケストラボックスがある。この部屋にも大きいシャンデリアが3灯ある。

「羽衣の間」は、雨天の際に歓迎行事を行うところであり、また、晩餐会の招待客に食前酒や食後酒が供されるところでもある。

ということで、迎賓館内の見学を終了して、庭園にでた。

庭園は全面、砂利敷きである。

中央には噴水池と花壇などが設けられている。建物外部は撮影が許可されているので、ここで記念写真。

なお、この庭にはフォード大統領(74年、ハナミズキ)、エリザベス女王(75年、ブラウンオーク)、ゴルバチョフ大統領(91年、フユボダイジュ)の記念植樹がある。

以上、おいらと愚妻は赤坂離宮を堪能したのである。一言で云えば、素晴らしい迎賓館ではあったが、思ったよりも質素であったというのが素直な感想であった。

しかし、豪華絢爛というよりも雅(みやび)さを求め、また、室内装色などに和洋折衷も取り入れた点には敬意を表したい。

赤坂離宮訪問の一日、やはり、新しい経験をするということは、おいらにとって心が躍るということであったと云いたい(この項終り)。

© Rakuten Group, Inc.