SIGMA DP1

シグマが最初のフォビオン搭載デジタル一眼レフ「SD9」を発売したとき、フォビオンの光を取り込む技術に興味を持ち、フォビオンが作る写真にはポジフィルムを思わせる色が再現されており、瞬間的に物欲指数が急上昇し使いたくなった。とはいえシグマSAマウントとカメラ本体のスペックの低さを知って、テストをしないで入手するのは危険かと判断した。無理矢理シグマへお願いをしてテスト機を出してもらい使ってみた。やはりフォビオンは想像通り素晴らしかった。しかし、ボディは想像通りヘタレだった。同時期に使っていたデジタル一眼レフカメラは、キヤノンのD60であり、ニコンのD1であり、スタジオタイプのデジタルであったため、少なくとも同等レベルになければ仕事で使うことは難しい。今と違ってそれほど趣味オンリー機を持てる状況でもなかった。

その後の後続機である「SD10」にも同様の判断を下さざるを得なかった。

一方でフォビオンの絵は、使い続けているベイヤー式映像素子に比べても抜きん出ている、という印象を持ち続けていた。

そんな「憧れフォビオン」という気持ちがブスブスと不完全燃焼していたさなかに、シグマがフォビオンを搭載させたコンパクト機を開発するという発表があった。正直なところ眉唾だと思っていた。しかしながらシグマの山木社長は牛歩のように遅い歩みではあったが確実に開発を続けてくれた。しかも最初に発表したアルファ機に寄せられたファンの意見を積極的に取り入れて、ベータ機ではがらりと外観を変更した。長期間に渡り開発して来たデザインを変更するということは、経営者としてかなりの英断だろうと推測できる。山木社長は「きちんと送り出したいので、ユーザの意見を取り入れる。開発に時間がかかるかもしれないが、必ず発売する」と。漢です。

じっくり構えていたら、あれよあれよと月日が経ち、発売は2008年3月となった。自分は広角レンズが苦手であるが、シグマが自信を持って作り上げた「DP1」を、発売日決定のニュースを聞くや否や、テストもしないで「予約注文」をした。

スペックなどは、シグマの スペシャルサイト

を参照して欲しい。

DP1発売後しばらくの間、ネットでは紛争が起きた。僕にして言わせれば、「何をくだらないことをグチグチと勝手を言いやがる」であった。

「全ての動作がもっさりしている」だの、「相変わらず高感度はノイズだらけだ」だの、「コンパクトなら単焦点レンズよりもズームがいい」だの、「JPEGの質が悪い」だの、「逆光フレアが赤くなる」だの、くだらない文句ばかり。

なぜ、「写真を撮る」ことに集中しないのか、「写真を撮る行為は写真機を選択するも表現の1部である」ことがなぜわからないのか。自分には文句を言う人々の気持ちは全くわからない。

「全ての動作がもっさりしている」の内、AFについては撮影距離を固定して素早くシャッターが切れるようにすることで解決させた。DP1に連射は求めずに、じっくり構えることにした。もちろんじっくり構えなければフォビオンの鮮鋭度を殺すことにもなるからだ。

「高感度ノイズ」については、ISO100以外で使うことを封印した。フィルムの場合を考えれば、可変ISO自体があり得ないのだ。また高感度をチョイスする場合は、白黒にすることにした。あえてザラツキ感を白黒フィルムの粒状感に見立てる方が面白いからだ。

「16ミリ単焦点レンズ」については、被写体へ寄ることにした。足で構図をかせぐことは、写真を撮る上で基本技術である。

「JPEGの質」とはなにか。DP1はRAW専用機である。

「フレアが赤くなる」については、そういうもんだと納得した。ある種のライカレンズは、グシュグシュっとした光のカーテンができる。キヤノンF0.95なんて、虹が発生する。その他レンズによっては黄色いフレアが出たり緑のフレアが出たりする。そういうものなのである。とはいえ原因がレンズに無いということがわかったので、ライカM8で有名なUV/IRフィルターを使ってみた。完全とは言えないまでも、赤いフレアを軽減させることができた。これでよいではないか。

UV/IRフィルターを装着したところ

そのまま太陽を撮影すると、このような赤いフレアが発生する。

UV/IRフィルター使用でここまで軽減できればよいのではないだろうか。

などなど。

確かに現代的カメラの基準から考えれば多少使いにくいこともあるだろうが、DP1は唯一無二のコンパクトデジタルカメラでAPS-C相当のフォビオンが搭載されているのである。これを何を使いたくて使うのだ。使い倒すのだ。文句なんか言う前にシャッターを切れ。

いかん。愚痴になる。

とにかくDP1でフォビオンを楽しむ、いや、写真を楽しむことができるカメラであることに間違いはない。ただし、フォビオンをそしてDP1を少し理解して使う必要があるだけだ。

そのDP1の楽しみ方のひとつに、薄い内臓IRブロッキングフィルターを通過する赤外線を生かした「赤外線写真」を撮ることができる。08年末ごろにやっと製造元のケンコーから日本向け可視光線カットフィルターが発売になるが、待っていられないので米国から「R72」という720nm以下の可視光線をカットし、以上の赤外線を通過させるフィルターをアメリカから個人輸入して使っている。

こうして僕は、「通常利用」の他に、「ピント固定ノーファインダースナップカメラ」として、「デジタル赤外線写真機」としてDP1を楽しんでいる。両方共にフォビオンが作り出してくれる唯一無二の写真が撮れるデジタルカメラとして楽しんでいる。

楽しみついでのDP1アイテムを紹介しておこう。

28ミリ相当の画角を楽しむために、そして感度設定をISO100で楽しむために、マンフロットの小型三脚を持ち歩くようにしていている。

小型三脚を使うことで、小人さん視点撮影をしたり、夜間を低感度撮影できる。

DP1に使うストラップは、エンゾーさんプロデュースの児島商店の 革ストラップ をチョイスした。布製と異なりしなやかさは薄いが、スタイリッシュで軽いDP1には非常に似合っていると思っている。

おっと、08年フォトキナにて嬉しい悲鳴な発表があった。シグマは42ミリ相当の単焦点レンズを搭載した「DP2」が開発中なのだ。その他DP1のパッケージングを意識したと思われるマイクロフォーサーズ陣営が、大きいサイズセンサーを搭載するデジタルコンパクト機界へ殴り込みをかけてくる。どれもかなり気になる存在になりそうだが、僕はしばらくはDP1を思う存分使いたいと考えている。

2008年10月

-

-

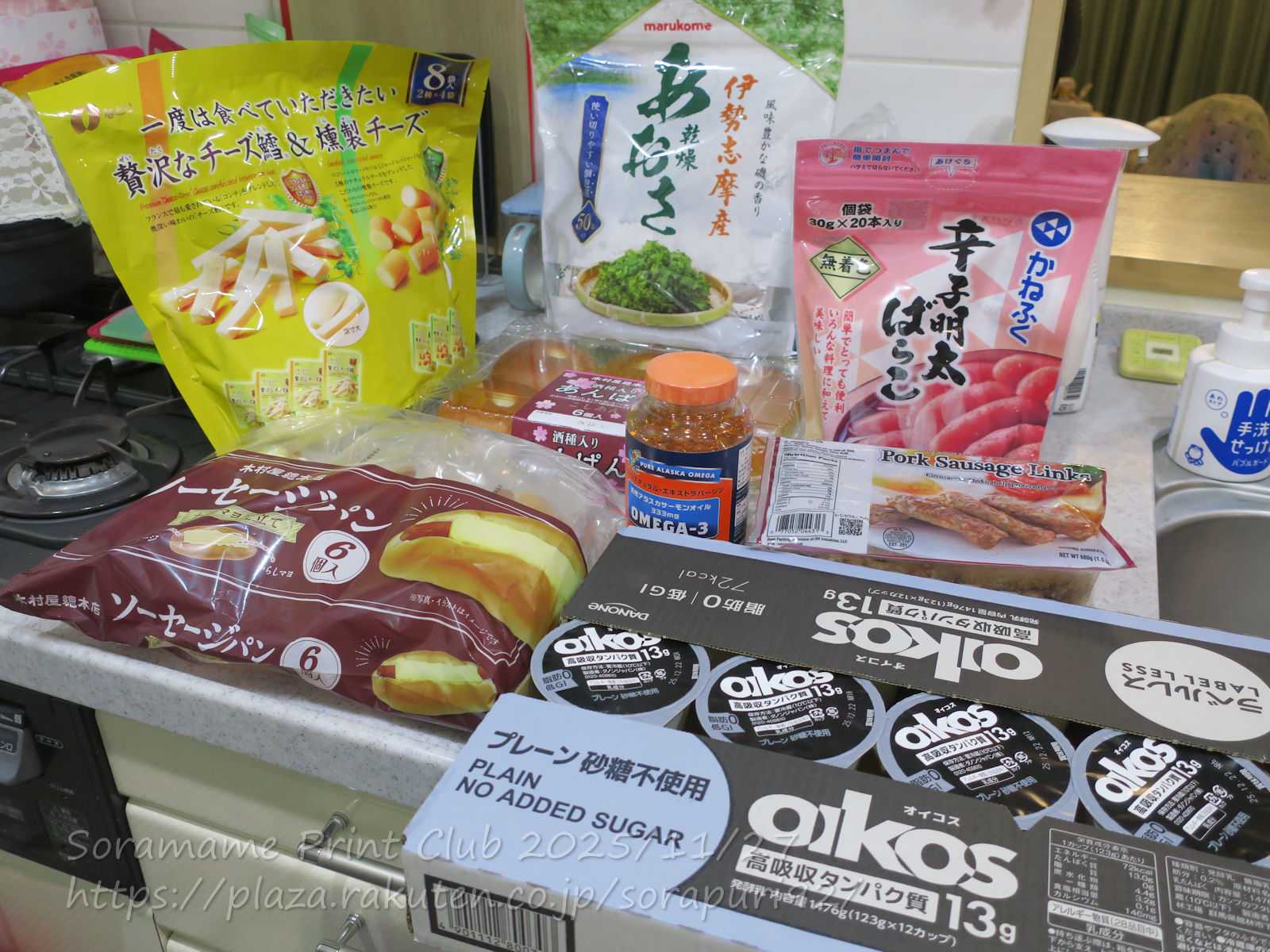

- コストコ行こうよ~♪

- COSTCOな夜~第259章

- (2025-11-27 21:09:24)

-

-

-

- 日常の生活を・・

- 練習の成果を噛みしめるランチ会。小…

- (2025-11-27 20:15:05)

-

-

-

- 私なりのインテリア/節約/収納術

- クリスマスの飾りつけ キャンドルス…

- (2025-11-26 07:39:45)

-