◆緑風・九州旅

新緑の九州周遊の旅に出かけました。

日田、別府、湯布院、九重、高千穂、

阿蘇、熊本、柳川、長崎と一通り、

自然と歴史を満喫した4日間でした。

その一部をどうぞご笑覧ください。

気圧ダイエット♪

今年は5/1から5/6までの6日間のGW連休。

満喫プランとして九州4日を選択しました。

まず羽田空港から福岡空港までの空の旅です。

思いのほかゆれました。

ここしばらく経験しなかった嫌なゆれです。

かなり後ろの座席ですから、

なおさらゆれがひどくなります。

これもしばらくのがまんで、着きました福岡空港。

九州の空の表玄関です。

降りたら、ポケモン柄のジャンボが!

香港のパンダジェットを思い出し、思わず撮影(^^)。

降りるときに耳がツ-ンとなるのは毎度の事。

その原因をしめすのが、このペットボトル。

バスの中で出したらこんな状態でした。

なかなかのダイエット美人です(^^)。

そういえば、耳で思い出したのですが、

今回のベテランス-パ-バスガイドさんからの

耳寄りな情報。

耳の片方に耳栓(テイッシュ丸めてもok)をすると、

車酔いや船酔いがしにくくなるという裏技。

トラベルミン常用の方は一度お試しを。

それでは出発進行~♪

日田天領水って♪

初日は福岡から日田を経由して別府まで。

初日から緑の歓迎。

日田は杉の名産地、

日田美林で知られています。

車窓からのスナップは悲惨でしたが、

それでも、杉のような林が写っています。

柿や葡萄も沢山芽吹いていました。

奇跡の水ってご存知でしょうか?

たとえば、フランスのルルドの水とか、

メキシコのトラコテの水 とか、

ドイツのノルデナウの水 です。

中に豊富に入っている原子状水素が、

活性酸素と結合して、無害な水になるという、

強い抗酸化作用をもたらし、

病気や老化をふせぐのだそうです。

で、それと同レベルの活性水素が入っているのが、

日田で深い井戸から採取される、

『日田天領水』なんだそうです。

名前だけは聞いたことがあります。

ものはためしと160¥で購入して飲んで見ました。

味は軟水タイプで、無味無臭。

飲み口は、私見ですが

鹿児島県の垂水温泉水の方がおいしいような。

でも、奇跡の水なら、味より薬効ですよね。

でも・・・この活性水素水。

なんとなく眉唾くさいです。

原子状水素が何故安定して存在できるの?

実際に病気の治癒や老化防止の効果って本当?

科学的に証明されているの?

実は証明されていないようです。

マイナスイオンやゲルマニウムなどの

作り話に似ているようですね~~(^^;;;。

実は活性酸素の方も眼の敵にされているほど

悪者だとは証明されていないようです。

つくり酒屋さんの立ち寄り、

なんとお酒のソフトをいただきました。

赤米と、ほんの少しの「もろみ」入り。

酔ったりするレベルではないそうです。

実際食べても、アルコ-ルの印象は全くなく、

おいしいのですが、ちょっと拍子抜け。

いろんなソフトがあるものです。

観光客向けの豆田町一区画を

試食しながら一周すると、

次は由布岳をかすめて別府温泉へ。

別府~血の池地獄♪

由布岳はすこしぱらついた雨の影響で、

上部がほとんどみえず、

出会いは明日に持ち越し。

山の裾野は野焼きで草原となっていて、

牛達がゆったり放牧されていました。

その山肌をひた走り、ようやく夕方

日本三大温泉地のひとつ、

別府温泉郷に来ました。

熱海(伊豆)、登別は経験ありで、

ようやく3大温泉制覇です。

その別府温泉の顔ともいえるのが

鉄輪(かんなわ)温泉。

別府八湯の代表格で、

湯煙があちらこちらから噴出している

この有名な風景に遂に出会えました。

ここの特徴が地獄を持っていることです。

その代表ともいえる「血の池地獄」に

ホテルに着く前に立ち寄りました。

一目でベンガラ(赤鉄鉱)の色ですね。

温泉水が噴出してから

含有する鉄イオンが酸化沈殿するようです。

私達鉱物マニアにはなじみの色ともいえます。

調べてみると、

----

血の池地獄は日本で一番古い天然の「地獄」で、

「豊後風土記」(奈良時代、713年編纂開始)に

「赤湯泉」と記さているようです。

その後「赤池」とか「赤湯」と呼ばれていましたが、

仏教思想が庶民の中に根付くにしたがい、

地獄の血の池と赤い池が重なり、

「血の池地獄」と呼ばれるようになりました。

明治後半になると、観光として訪れる人々も現れ、

入場料を払って見るようになったそうです。」

----

そしていまや、私達旅好き達が物見遊山でこうして

飛行機使ってまで見に来ると言うわけです。

確かに見事に赤い池です。

池の後ろに回ると、

湯煙がやや硫化水素臭を帯びていて、

頭痛がしそうになり、

写真を撮るや否や早々に退散しました。

(昔福島県の新野地温泉で野外源泉に入っていると

頭痛がしてきて、後で調べたら、

なんと硫化水素泉で有名なところでした。)

今妙に流行してますからね~(くわばら^^;;;)

別府生みの親~油屋熊八♪

ホテルで夕食まで時間があるので、

2人で近くを徘徊することにしました。

JR駅まで行くと、駅前には、

温泉らしい足湯ならぬ手湯があり、

その脇にはなにやら銅像が建っています。

どうやらここ別府の町おこしに

相当な功績があった人のようです。

サ-ビス精神を大切にした方だそうです。

ホテルに戻って、夕食をいただくために

ホ-ルに来たら、その油屋熊八さんの肖像や

功績などが色々大きく書かれていました。

よく読むと、なんと、

この亀の井ホテルの創業者が

その油屋さんだったのです。

つまりこのホテル、別府で一番古い、

由緒有るホテルだったのです。

なかなかユニ-クなアイデアマンで、

素敵な日本人のおひとりです。

なんか別府の町が好きになってしまいました。

駅前の銅像は調べたら、

昨年秋に出来あがったばかりでした。

油屋熊八さんの詳細 です。

さる山とだんご汁♪

ホテルの窓から見た高崎山です。

実はこの山=有名なサル山です。

確か、猿が海水で芋を自分で洗うようになり、

それが伝わって、皆洗うようになったというのは、

多分ここの話です。

夕食は選択できるので、

和食にしました。

味はまあまあですが、歩いたためか、

やや物足りないとの腹模様。

メタボを気にしつつ、

2人で一つ追加しました。

それがこのだんご汁という物体。

九州名物のようです。

「きしめん」か「ほうとう」に似てます。

早い話が極太平麺入りの味噌汁。

それに「ゆずごしょう」という

独特の調味料がついてきました。

すこし溶かしていれたら、

味がしまって風味がでて、とっても美味♪

こしょう=とうがらしなんですね。

水色の地獄♪

5/2朝一番の観光地が、ここ「海地獄」です。

写真を見ておわかりのように、

すこしも地獄っぽくありません。

むしろ天国、極楽のような世界です。

昨日の「血の池地獄」とは正反対ですね。

美し過ぎます。

湯音はほぼ熱湯。

なんと温泉卵製造中です。

この池からすこし離れた場所では、

なんと「ミニ血の池」がブクブク出ていました。

同じ敷地のすぐ近くなのに、全く違う色に驚きです。

私見ですが、

このあたりは酸性・緑礬泉です。

緑礬(りょくばん)は硫酸塩鉱物で、

化学組成は硫酸鉄(2価)の7水和物(FeSO4・7H2O)。

これが2価の鉄イオンによる青色を呈するため、

海地獄の水色が現れることに成ります。

だからこの青色は同じく2価の鉄イオンで

青色に染まる鉱物マニアの大好きな、

アクアマリンの青と同じなわけで、

なるほど海色→海地獄と対応していますね。

一方、熱湯中の鉄イオンが酸化沈殿すると、

赤鉄鉱ができて、周りの岩石に付着し、

その赤い色は血の池の色になるわけです。

同じ鉄が青にも赤にもなるんですから

自然って本当に面白いですね!

まわりには、綺麗なつつじが満開です。

最高の極楽観光です♪

外国人もちらほらいます。

さぞかしびっくりだと思いますよ。

湯布院~由布岳♪

バスは別府温泉を出て、由布岳へ向かいます。

昨日雨で見れなかったお姿をしばし拝見。

頂上まで、大きな木がありません。

すこし前まで活動していた火山だそうです。

大きな岩がごろごろしていますね。

由布岳の裾野をめぐると、

下に湯布院の集落が見えてきました。

これが女性の憧れ湯布院のようです。

湯布院~シャガ-ルと金鱗湖♪

湯布院は歩いて一回りが簡単に出来る、

そんな小さな町並みです。

まず、事前に予約しておいた民芸村に行きましたが、

期待はずれ。カボス原液を買ってお茶を濁しました。

次に金燐湖(きんりんこ)を目指しました。

日本一小さい湖は?とか、

日本一大きな池と日本一小さい湖は?

というクイズに出てくるので、

有名(^^;;;。

とにかく小さな湖で、

実はその昔は○○池と呼ばれていたそうです。

水面が山並の若葉を映して輝き、

まるで北欧の湖のような美しさですね。

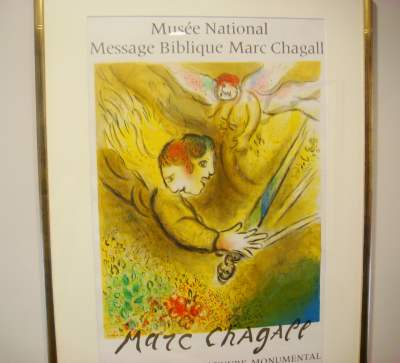

このほとりに立つ小さな

マルク・シャガ-ル美術館に立ち寄りました。

2階が作品展示で、

すばらしい作品が並んでいました。

何度見てもシャガ-ルが大好きです。

もう惚れ惚れ~~(^^)。

1階はコ-ヒ-ショップです。

外のテラスで金鱗湖を眺めながら

斜めに倒れたような洒落たグラスで

冷たいコ-ヒ-をいただきました。

そしてふたたび町並み拝見。

そして見つけました♪

黒糖コラ-ゲンソフトです。

まあまあの味でしたよ。

九重連山を越えて♪

やまなみハイウェイをひた走り、

九重連山へとやってきました。

そこで疑問点。

九重山という呼び名のほかに、

久住山とも言いますよね。

一体どちらが正しいんでしょうか?

ネット情報によれば、

----

その起源は、延暦年間(800年頃)にこの地に

九重山白水寺と久住山猪鹿寺の

2つの寺院が開かれたことにさかのぼる。

近代に入ると、山群の北麓に九重町(ここのえまち)、

南麓に久住町(くじゅうまち)が誕生したことから、

それぞれの表記が特定の地域に結びつくことになり、

地域全体を指す時に、

どちらの表記を用いるかという問題が大きくなった。

現在では、火山群や周辺地域全体を指す場合に

「九重山」や「九重連山」を用い、

その主峰である単独の山を指す場合に

「久住山」を用いるのが一般的である。

----

だそうです。

もっともめた場合、

阿蘇くじゅう国立公園のように、

ひらがなを使う場合もあるそうな。

なんだか苦渋の選択(--;;;。

とにかく標高1700M超で

九州最高峰だそうです。

安山岩質溶岩とのことで、

中央構造線のやや内帯側ですね。

九重連山が迫ってきました。

噴火口があり、山は生きています。

九重高原のドライブインにて休憩。

女性ライダ-でした。

後ろのカゴには可愛い子犬が2匹。

さらに野宿道具一式でしょうか。

たくましいですね。

いよいよ遠くに、阿蘇外輪山の

シルエットが見えてきました。

左より頭、胴体と、まるで仏様が

仰向けに寝ているお姿だと言われます。

でも阿蘇には直行しないで、

これから高千穂峡へぜいたく道草♪

天孫降臨・高千穂峡♪

山並ハイウェイ沿いには、

このような起伏の有る草原が多く、

とっても特徴的な風景で癒されます。

あちらこちらで牛が放牧されています。

斜面に見える階段のような模様がわかりますか?

これ、実は、牛達が上り下りしたことでできた

獣道の一種なんですね。

人間でいえば、スキ-ゲレンデでできる

こぶのようなものでしょう。

阿蘇から離れて、神話の里、

「高千穂峡」に着きました。

といっても絶景はここからかなり下ります。

見えてきました。五ヶ瀬川は沢のように細く、

よくこれで岩を侵食できるものだと

不思議になります。

それも、この柱状摂理が役立っているようです。

既にヒビ割れ目が入っているんですね。

ここは阿蘇の火山が大爆発し、

巨大な溶岩流や火砕流が襲ったところです。

火砕流となった溶岩の塊は、

粉砕して粉になってから

再度積重なって溶けて接合したようで、

溶結凝灰岩といわれます。

阿蘇溶岩の大半がそうです。

この石、旅の後半でふたたび見かけますが、

さてどこでしょう?

走って飛び越えられそうな、

深く狭く侵食した流れに沿い、

遊歩道を下っていくと、

右手に巨大な転石が一個目に入ってきました。

古代の神々がこの石で力を競ったのでしょうか。

実は、高千穂郷一帯で悪行をはたらいていた

熊襲や隼人の頭領『鬼八』が、

大和の神様=三毛入野命に向けて投げた大石が、

『鬼八の力石』です。約200トンだそうです。

さらに進むと、おお~っ!

皆様おなじみ、絶景ポイント!

真名井の滝が見えてきました。

いかにも高千穂峡ですね。

昼なお薄暗い谷間には、

神々が今も木陰や水底に住んでいそうな、

そんな異界の雰囲気が漂っていました。

今回のバスガイドさんはなかなかのベテラン。

何も見ないで、日本神話30分以上

現在の天皇につながるところまで

延々と話し続けていました。

かなり昔に一度、この地域を

阿蘇から日向に向かう時に通過しましたが、

高千穂峡は初めてです。きてよかった。

神隠しの少女♪ です。

阿蘇~草千里と米塚♪

阿蘇の草千里、とってもすがすがしい風景!

昔一度来たことがあったはずなのですが、

記憶の底に眠ったままです。

草原に浅い水溜り、馬に乗る人もいて、

近くには阿蘇中岳が今も活動しています。

その記憶の底を覗き込むと、

たしか、小高い綺麗な姿の

草だけ生えている山に歩いて登ったはず。

でもみあたらないな~。

草千里を後にして、バスで次第に下りてくるときに、

ふと目にとまったのが、この光景。

あっこれです。この山に上ったのでした。

バスガイドさんの説明では、米塚という山です。

調べてみると、こういう山。

----

米塚とは変わった名称です。

阿蘇神社の祭神である健磐龍命(たけいわたつのみこと)が、収穫した米を積み上げてできたという伝説があります。

これは、神話ですが、スコリアを積み上げてできたという形成史と妙に一致して面白い伝説です。

1回の噴火でできた小さな火山で、溶岩が空中で急冷されて固化してスコリアとなり、それが降り積もって綺麗な姿を形成しています。

注:スコリア(scoria)とは、火山噴出物の一種で、塊状で多孔質のもののうち暗色のものです。岩滓(がんさい)ともいいます。

-----

なんだか記憶も風化してましたね。

阿蘇カルデラ♪

なかなかの絶景!

バスに乗っているのではなくて、

まるで飛行機の窓から眺めているようです。

子供の頃、

阿蘇は世界一のカルデラと習った記憶ですが、

実は日本第一位でもありません。

日本一は屈斜路湖カルデラです。

第二位が阿蘇カルデラですね。

では世界一はどこかというと、

なんとその巨大噴火で、

人類が滅びかかったといわれている

トバ・カルデラです。

現在トバ湖になっており、

インドネシアのスマトラ島北部にあります。

長さ100km、幅は約30kmです。

上には上があるんですね。

でも、阿蘇も世界有数に間違いはありません。

特に水が無いだけに、迫力があります。

巨大といえば、

北米のイエロ-スト-ン国立公園も

火山地帯で知られていますが、

あそこの湖も巨大カルデラです。

実は、その下に現在も大きなマグマだまりがあって、

いつ噴火してもおかしくないのだとか。

もし噴火すると、人類の生存に影響するような

巨大なものになるかもといわれています。

硫化水素どころではありません(^^;;;。

阿蘇、熊本で有名なのが、

このカラシレンコンだそうです。

こちら茨城県の土浦市もレンコン生産日本一。

ドレドレと食べてみましたが、

あまりおいしくはなかったですね。

(阿蘇の皆さんすみません)

草千里で、相変わらず買ってしまったのが、

このマンゴ-バニラソフト。

ヤッパリマンゴ-はおいしいです。

高千穂では東国原知事の宣伝写真つきで、

完熟マンゴ-2ケが23000¥で

売っていました。

¥がもったいなくて買う気になりません。

貧乏人はマンゴ-ソフトで十分です。

(東国原知事さん、すみません)

熊本城~本丸御殿でお茶席♪

昨日から、別府、湯布院、九重山、阿蘇、熊本

というコ-スは、

実は中央構造線にほぼ沿ったコ-スなんですね。

(正確には中央構造線よりやや北らしいですが)

ここが地溝帯になっていて、由布岳、九重山、

阿蘇山などの火山が噴火したようです。

だから熊本県は県の北南でかなり地形が違うようです。

中国山地と四国山地の違いのようなものですね。

さて、阿蘇カルデラで一箇所だけ切れている

白川の流れに沿って5/3朝、阿蘇を脱出し、

ようやく熊本城にたどり着きました。

ここはつい3月ごろ本丸御殿が、

54億円の巨費を投入して完成したばかりです。

土曜日の旅サラダでラッシャ-板前さんが

紹介していました。

そのためか、人がごった返して大変。

将軍の間などゆっくり見る事も出来ませんでした。

ふと外を見ると、野点(お茶席)があるようで、

早速参加することに成りました。

思えば昨年GW連休の奈良でも東大寺でやりました。

(私は暑いので、乗り気ではなかったのですが・・)

20分ほど炎天下で辛抱して、

ようやく出てきたのは、

ガックリ、玉露のぬる~いお茶でした。

熊本城~優美な天守閣♪

熊本城はさすがに日本三大名城の一つです。

ちょっと三大名城を調べてみると、

名古屋城、姫路城、熊本城という場合と、

名古屋城、大阪城、熊本城という場合があるようで・・・

もうちょっと掘り下げてみると、

----

日本三名城は、城作りの名手と謳われた藤堂高虎・加藤清正によって普請されたもののうち、名古屋城・大阪城・熊本城の三城を指します。

姫路城はこの三城に勝る名城ですが、彼らではなく池田輝政の手によるものなので正確に言えば三名城ではありません。

----

ということなのだそうです。

という事は、どっちにしても

名古屋城だけまだ行っていないです(^^;;;。

個人的には、

焼失して戦後に再建した名古屋城よりも、

松本城を推薦したいですね。

松本城も名城であり、黒い色で烏城とよばれていますし。

昨年も見に行きましたし。(笑)

で、この石垣の石材はなんでしょう?

そうです。あの高千穂峡で見た、

「阿蘇溶結凝灰岩」ですね。

犬山城はチャ-ト、江戸城は伊豆の安山岩、

大阪城は御影石(花崗岩)、

いずれも地元調達で、興味深いです。

これが天守閣に上って右側を見下ろした本丸御殿です。

左側から市内一帯が眺望できます。

江戸時代の眺めはいかがだったでしょうか?

石垣の曲線美、これは武者返しといわれ、

上に行くと段々垂直になり、上れなくなるとのこと。

でも本当のところは、熊本城の地盤が、

あまり安定していない火山灰土だったため、

底面積を増やす苦肉の策のような気もしますね。

それにしても美しいお姿。

ノイシュバンシュタイン城も美しかったけれど、

この城も、生き物のように美しい。

そして桜が似合いそうです。

現代建築の無機質な超高層ビルには

決して感じない美しさですね。

柳川~川下り♪

熊本から長崎に行く途中で

水郷川下りとどじょう鍋で名高い

「柳川」に立ち寄りました。

ここは水郷柳川と言うだけあって、

土地の低い柳川の街には至る所に

灌漑用の堀があります。

特に旧柳川城の掘割は幅が大きいので、

そこをどんこ舟で約30分のんびり行くのが

柳川の観光「川下り」です。

炎天下をじっとがまんして、

靴を脱いで「どんこ舟」に乗り込みました。

日差しがきついのですが、日傘はダメ、

やむなくレンタル笠(↑写真)を100¥で所望。

川下りといっても堀割の周遊なので、

下り・のぼりは言葉遊びですね。

船頭さんの話すオヤジギャグの連発に笑い、

橋をくぐるときに歌う歌声が反響音で

妙にうまく聞こえるのも面白く、

あっという間に30分経ちました。

楽しく柳川の歴史も垣間見せていただき、

北原白秋のふるさとだとはじめて知りました。

甲子園で有名な高校も堀に面していました。

蛇ちゃんがうようよ泳いでいるかもという

いやな事前情報もあったのですが、

見かけませんでした。(内心よかった~)

どんこ舟を上がって歩いていると、

うなぎ、柳川の文字が。

こちらのうなぎは、

多分「せいろ蒸し」~おいしそう(^^)。

でも、柳川鍋は、どうやらここ

柳川市とは無関係のようです。

ちょいと調べてみると、

江戸時代に、江戸の日本橋で

柳川屋というお店が

夏に精がつくようにと、

どじょうとごぼうと卵で料理したのが

柳川鍋の始まりだとか。

でもまだ午後3時頃なので、じっとがまん。

そそくさと柳川を後にしました。

次は佐賀、諫早経由であこがれの長崎!

「がばいばあちゃん」と「かちがらす」♪

佐賀県に入ってきました。

ここ佐賀平野や筑豊平野は特に観光資源もなく、

飽きてしまうところなのですが、

ベテランバスガイドさんはさすがです。

その1:がばいばあちゃん。

がばいばあちゃん、もう佐賀県というより

全国的に人気ですね。

島田洋七さんは、これで大当たり。

今は漫才堯も廃業して執筆業に専念だそうです。

がばいばあちゃんがといいながら、

実は自作のようにも聞こえますけれどね^^。

で、住んでおられる家が

バスガイドさん情報によれば、

ここです。

何軒かのどれかは特定しないでおきますね。

あわててシャッタ-を押したので、

質の悪い写真ですみません。

(今晩TVで洋七さんがでていて、

家の中も映りました。大分大きな家のようで、

ひょっとすると別の家かも(^^;;;。)

その2:かちがらす

またまたバスガイドさんが、

「かちがらす」はおらんかの~?

と何度も言いながら窓の外を探しています。

どうやら、このあたりの天然記念物だそうで、

烏に似てるけれどちょっと小ぶりで白黒。

「かちがらす」は、かちかち鳴くから

名づけられたもので、正式名=「かささぎ」。

ということで、ちょいと調べて見ました。

-----

日本のカササギは佐賀県・福岡県の筑紫平野に局地的に生息している。カササギ生息地一帯の市町村は国の天然記念物に指定されている。このカササギは生息が局地的であることから、朝鮮半島からの外来種であると推定されている。 伝承によれば豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に、佐賀藩主鍋島直茂が朝鮮半島から日本に持ち帰り、繁殖したものだとされる。

-----

これまた面白い歴史があるんですね。

今回の旅行は歴史がひとつのキ-ワ-ドです。

実は以前聞いた話を今思い出しました。

韓国には、「からす」は少ないそうです。

かわりに、このカササギがいるそうです。

所変われば品変わるですね。

光のレストランから長崎の夜景♪

柳川より、佐賀、諫早を経て

とうとう長崎まで来ました。

諫早ではカステラの試食三昧。

おいしかったです。

1571年ポルトガル船が来て

坂の町長崎の世界史がはじまりました。

その後キリシタン禁制、出島からの

中国、オランダ貿易の町へ、

明治になり、外国人居留地での貿易発展、

富国強兵・軍国主義が進み、造船の町へ

第二次世界大戦による原爆投下、復興と、

休む間もなく日本を引っ張ってきた長崎。

そして今は九州観光の中心都市、

日本三大夜景の長崎としても有名。

どこか香港と通じる町でもあります。

今夜は素敵な夜景が見える稲佐山側に宿泊。

山の斜面に建物が建っており、

地震が怖いように思いますが、

長崎ってあまり地震が来ないらしいです。

夜景を見ながら夕食がいただけるという

稲佐山頂上の光のレストランへ

車で送り迎えがあるというので、

早速そのオプショナルツア-に参加しました。

ここがその展望レストラン。

なかなかかっこよいです。

美しい夕焼けが出迎えてくれました。

レストランは3階なので、

螺旋スロ-プを歩いて上ります。

窓には360度長崎の展望が見えます。

夕暮れ時で、ム-ド満点。

ちょっと高所恐怖な私は、

ゾクゾク感がありましたが、眺めは最高!

レストランではバイキング料理を

窓=外に向かって食べるのです。

足元が高所に浮かんだような苦手な状態(^^;;;。

でも沢山いただきました。

食事後、さらにエレベ-タで屋上に上り、

そこからふたたび夜景を楽しみました。

デジカメで試行錯誤の末、なんとか、これ一枚。

いかがでしょうか。

実際は、これよりやや暗いです。

ちょうど明日向かう大浦天主堂や

グラバ-園のある方向が

この右側あたりだと思います。

香港の100万ドルの夜景には

少々およびませんが、

それでもため息~(^^)。

来て良かった、見て良かった。

長崎~大浦天主堂♪

最終日5/4朝食をとってから出発。

最初が大浦天主堂。

昔一度来たのですが、

記憶は彼方に朽ちていました。

坂を登ると大浦天主堂です。

長崎っていう雰囲気がこみ上げてきました。

異国情緒が漂います。

正面に立つマリア像を反対側から撮影しました。

まるで仏教の観音像と同じですね。

国宝、大浦天主堂はカトリックの教会堂で、

日本最古の現存するキリスト教建築物。

正式名は「日本二十六聖殉教者天主堂」。

ん?

それはまたどうして?

そこで、ちょいと引用です。

-----

日本二十六聖人(にほんにじゅうろくせいじん)とは慶長元年12月19日(グレゴリオ暦1597年2月5日)、豊臣秀吉の命令によって長崎で処刑された26人のカトリック信徒。日本でキリスト教の信仰を理由に最高権力者の指令による処刑が行われたのはこれが初めてであった。26人は後にカトリック教会によって聖人の列に加えられたため、彼らは「日本二十六聖人」と呼ばれることになった。二十六人のうち、日本人は二十名、スペイン人が四名、メキシコ人、ポルトガル人がそれぞれ一名であり、すべて男性であった。この出来事を「二十六聖人の殉教」という。

----

ちょっと絶句です。

なんというひどいことを、そう思う反面、

静かに死んでいった人々の

想像を超えた強さと凄さ。

五体倒地もそうですが、

宗教の究極は理解不能です。

理解不能ですが、

生きるってどういう事なんだ、

私達の日常って何なんだ?

幸せってどこにあるんだ?

・・・・と迫られている心境になります。

ここ大浦天主堂以外にもイタリアなどに、

いくつか日本二十六聖人を祭った教会があります。

日本よりも海外で有名な史実なんですね。

日本人は野蛮だというPRになってしまったかも。

でも共産主義国家が行った虐殺は、

これよりはるかに大規模なものですね。

中国など、現在でも宗教弾圧を続けています。

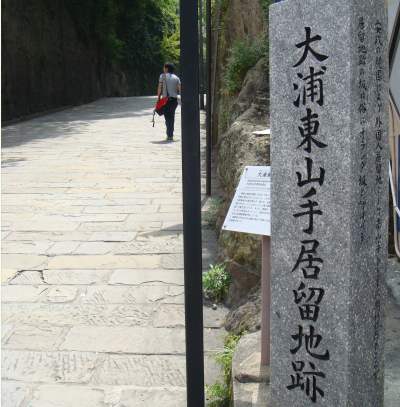

長崎~グラバ-園♪

グラバ-園はグラバ-亭を中心とした

明治時代に作られた洋風住宅群で、

近年長崎の南山手地区の小高い山の上に

移設されて公開されています。

詳細はこちらをどうぞ。↓↓↓

グラバ-園のガイドサイトです。 特に人物の説明をご覧ください。

私達は、大浦天主堂を見てから、

さらにその上にあるグラバ-園へ

エスカレ-タで上がっていきました。

朝から天気が良くて最高の日和です。

マダムバタフライの碑や、

西洋料理発祥の地など、

日本文化を変革させたエッセンスが

ここにはありました。

三菱重工業・長崎造船所も一望できます。

かつて戦艦武蔵がここで生まれたのですね。

グラバ-さんと三菱重工業さんも

親密な関係だったようですね。

あちらこちらで記念撮影しているうちに

あっという間に自由時間が過ぎてしまいました。

降りると右手がグラバ-亭です。

ここグラバ-亭を見て、

ようやく、以前ここに来た記憶が

ぼんやり戻ってきました。

あの日もよく晴れていました・・・・。

あ~る晴れた日に~と歌う

蝶々夫人が出てきそうです(^^)。

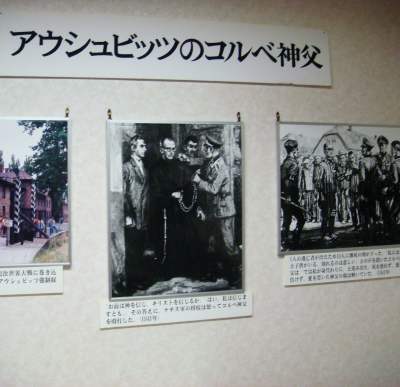

長崎~コルベ神父館♪

大浦天主堂に行く参道の脇に、

小さな、「コルベ神父館」がありました。

中に入って見ました。

「一粒の麦」を実践した聖人です。

コルベ神父とは、どういう人か、

以下に調査した結果を引用します。

-----

ポ-ランド出身のコルベ神父は、

昭和5年から11年に長崎に滞在し、布教活動を行った。その後故郷へ戻って不況していたが、1941年5月にナチスに捕らえられ、アウシュビッツの強制収容所に送られた。

1941年7月末、脱走者が出たことで、無作為に選ばれる10人が餓死刑に処せられることになった。囚人たちは番号で呼ばれていったが、フランツィシェク・ガヨウィニチェクというポーランド人軍曹が「私には妻子がいる」と叫びだした。この声を聞いたとき、そこにいたコルベ神父は「私が彼の身代わりになります、私はカトリック司祭で妻も子もいませんから」と申し出た。コルベ神父と9人の囚人が地下牢に押し込められた。

通常、餓死刑に処せられるとその牢内において受刑者たちは飢えと渇きによって錯乱状態で死ぬのが普通であったが、コルベ神父と9人は互いに励ましあいながら死んでいったといわれている。

聖書でいう「一粒の麦」そのものですね。

横顔の絵のラミネ-ションが売られていたので、

お守りに一つ買いました。

合掌。

長崎~オランダ坂♪

全国的に有名なのに実際行ってみるとガッカリする。

そんな“日本3大ガッカリ名所”といえば、

札幌の時計台

高知のはりまや橋

沖縄・首里城の守礼門

以上の3つとされています。

が、沖縄・首里城の守礼門は、かつては

交通量の多い道路に面していたようですが、

現在はそうではなくなったので、悪くないです。

(実際に見た感想)

で、3番目の候補として挙げられているのが、

長崎のオランダ坂、京都タワ-、

名古屋テレビ塔などだそうです。

京都タワ-や名古屋テレビ塔は、

名所というより展望台とか

機能を持った建築物だから外したいです。

ということで、ガッカリ感x知名度では、

長崎のオランダ坂を

3番目に上げてもらいたいです。

今回オランダ坂に急いで歩いて行って、

こりゃ何でもない坂だな~と

かなりガッカリしました。

まだ見ていないのは、はりまや橋か~

いずれ見に行きますよ~(笑)。

長崎~片足の鳥居♪

バスで移動しているときに見かけました。

原爆の爆風で、片足だけになってしまった

山王日吉神社の鳥居です。

片足鳥居とか一本柱鳥居というそうです。

原爆の爆風で、このような無残な姿になって

しまったそうです。それでもたくましく

片足で60年以上立ち続けているんです。

伝えようとする意思を感じますね。

長崎ちゃんぽんvs皿うどん♪

原爆史料館の近くにあるレストランで

ちゃんぽんと皿うどん両方出てきまして、

満腹になりました。

味は正直言うと、いまや長崎にこだわる必要は

ないような(^^;;;。

このちゃんぽんや皿うどん、

明治時代に異国文化混交の長崎で、

日中合作の料理として登場したのだそうです。

いまや庶民の味として長崎名物のひとつですね。

ちゃんぽんは野菜の具のあんかけに

ラ-メンのような太麺+ス-プですが、

長崎皿うどんは、材料は殆どちゃんぽんと同じで、

麺は、油揚げしたカリカリ細麺が現在の主流。

会社の昼食でもたまにこれがでて来るときがあり、

カリカリの揚げ麺が、どうも主食っぽくなくて、

いまいちのように思っていました。

これが長崎皿ウドンと知ったのは、つい最近です。

こちらは、長崎らしいザボンソフト^^。

サッパリ美味でした♪

長崎~原爆資料館♪

食事の後、自由時間が多少あり、

まず近くの原爆資料館に行きました。

約10年前の建物で、中に入ると異空間。

まるで未来型広島原爆ド-ムですね。

螺旋スロ-プを降りていくと、

被爆資料が私達に迫ってきます。

それにしても、

長崎に落とした理由は、

広島タイプの原爆以外にもうひとつ、

爆縮レンズのプルトニウム爆弾を作ったので、

是非それを実際に使って破壊規模を検証したかった。

そういうようにしか思えません。

戦争の早期終結の手段とか、

ロシアへのけん制とか言われますが、

いずれも真実とは思えません。

こういう非戦闘員の大量犠牲を伴う兵器は

最初から国際法に違反していますね。

爆心地の近くにあった浦上天主堂の一部です。

まるで原爆の生き証人のようです。

これまでに世界の核保有国が実施した、

核実験の場所と規模を示しています。

いかに地球が汚されたかが一目瞭然。

しかも簡単に除染出来ません。

地球の気温は地球内部に核物質の発生熱がないとすれば、

現在より10℃以上気温が下がるといわれます。

(正確な気温低下は失念しましたが)

だから地球にとっては、この程度の核爆発は、

実は全然取るに足らないことですが、

一方人類にとっては由々しいこと。

種としての自虐行為です。

沖縄、ひめゆりの塔で見かけたのと

同じような祈りの千羽鶴達。

そういえば、長崎前市長を選挙中に殺害した被告は

死刑判決でした。

それなのに、何万人も殺害した卑劣な原爆投下には

東京裁判はどういう判決を下したのでしょうか?

長崎~平和祈念像♪

長崎で平和祈念像を見ないわけには行かないと、

タクシ-で急いで平和公園へ向かいました。

以下、平和公園の概説引用です。

-----

平和公園は、二度とその悲しみを繰り返すことがないよう、平和を望む願いからつくられました。その中でも平和都市長崎のシンボルとしての「平和祈念像」はたいへん有名です。この祈念像は、長崎市が被爆10周年記念行事として、広く内外に募金を呼びかけ、約3000万円の建設費で4年をかけ、製作され、1955年8月8日に完成しました。

祈念像の製作者は、長崎県出身の彫刻家、北村西望(きたむらせいぼう)氏です。天を指す右手は原爆の恐ろしさを、水平に伸ばした左手は平和を、軽く閉じた目は戦争犠牲者の冥福を祈っています。

-----

自分も平和祈念像の前で、

同じポ-ズで写真を撮ってしまいました。

戦争犠牲者の方々へご冥福をお祈りいたします。

ここには、

平和祈念像、長崎の鐘、平和の泉のほかにも、

平和祈念シンボルゾ-ンという名前で、

各国より送られた像やシンボルがあります。

アメリカ、中国、ソビエト連邦などもあるんです。

世界中の政府要人、資産家達に

ここを訪れていただきたいです。

平和祈念像の正面方向に歩いていくと、

平和の泉があります、それは、

水を・・・と求めながらなくなった

犠牲者の願望の象徴でもありますね。

振り返ると、ちょうど噴水の間から

平和祈念像がじっとこちらを見ていました。

原爆投下中心地♪

平和公園の階段を降りて、

ユックリ原爆資料館の方向へ

戻ってくる道すがら、

原爆投下の中心地があるというので、

立ち寄りました。

この地に立って、往時を想像すると、

耳がキ-ンとなって、

立ちくらみがしました。

なんと、8月9日の投下候補地は、

第一が小倉、第二が長崎でした。

たまたま当日朝霧や雲で小倉の投下目標が

よく見えなかったのと、

そのうち対空砲火+迎撃戦闘機発進で、

断念したのだそうです。

長崎も実は雲が多かったのですが、

たまたま一瞬見えたのが、

浦上天主堂あたりだったとか。

威力は広島の1.5倍なのに、

被害が少なかったのは、

投下位置と周囲の山の地形だそうです。

ここに原子爆弾が落とされた、

この悲惨な実体験を日本人は、

世界へ向かって後世まで伝えていく

義務と責任があるんだと、

いまさらながらに思いました。

© Rakuten Group, Inc.