2010年06月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

偐万葉・ひろろ篇(その5)

偐万葉・ひろろ篇(その5) 本日は偐万葉シリーズ第65弾、偐万葉・ひろろ篇(その5)であります。和歌数は少ないのですが、「戯れ詩」というか「替え詩」というか、長い詩を一篇作ってしまいましたので、文字数の関係で、繰り上げ掲載と致します(笑)。 <参考>ひろろさんのブログ 入口 偐家持がひろろの郎女に贈りて詠める歌5首及び戯れ詩1篇 並びにひろろの郎女の返しける歌2首青き実の 花は真白き ベルの如 咲きて少しの 幸せぞよき (ほどほど家持) みちのくの 海人(あま)はいづちや 影絶えて 古き小舟(をぶね)の ゆらりとふたつ (北の旅人) いづかたや 鳴くほととぎす 声清み 田の面(も)に張れる 水も光れり 白き花 摘むこっちゃんに これあげリュウ 天使二人や お日様微笑(わら)ふ (家持幼稚園) ひろろの郎女の返しける歌ヨチヨチと 弟差し出す シロツメに 「ひとちゅ?ありがと♪」 とティアラ編む 葦の間を 行くや小舟の 水尾(みを)涼し 夏の毘沙門 風渡るらし ひろろの郎女の返しける歌さへずりと 子らの歓声 艪(ろ)のきしみ 閑けさのなか 遠く木霊(こだま)す (汗 m(_ _);m) 偐原中也 「留守番の夏」 中原中也 「湖上」 (「在らざる日の歌」所収) (「在りし日の歌」所収)グウグウ腹が鳴りましたら、 ポッカリ月が出ましたら、冷やし素麺(さうめん)くひませう。 舟を浮べて出掛けませう。つゆはたっぷりあるでせう、 波はヒタヒタ打つでせう、薬味も少しはあるでせう。 風も少しはあるでせう。 家を空けたらいかんでせう、 沖に出たらば暗いでせう、見もせぬテレビの話し声は 櫂から滴垂(したた)る水の音はちかしいものに聞こえませう、 昵懇しいものに聞こえませう、‐‐‐ページをめくる音の間を。 ‐‐‐あなたの言葉の杜切れ間を。 クーラーは聴き耳立てるでせう、月は聴き耳立てるでせう、少しは冷えても来るでせう、 すこしは降りても来るでせう、ひとり煙草を喫ふ時に われら接唇(くちづけ)する時に灰皿はそばにあるでせう。 月は頭上にあるでせう。 わたしはなほも、読むでせう、 あなたはなほも、語るでせう、よしないことや戯れ事は よしないことや拗言(すねごと)や、読まず飛ばしてゆくでせう。 洩らさず私は聴くでせう、‐‐‐ページ繰る手はやめないで。 ---けれど漕ぐ手はやめないで。 グウグウ腹が鳴りましたら、 ポッカリ月が出ましたら、冷やし素麺くひませう、 舟を浮べて出掛けませう、つゆはたっぷりあるでせう、 波はヒタヒタ打つでせう、薬味も少しはあるでせう。 風も少しはあるでせう。 <参考>過去の偐万葉・ひろろ篇入口 (その1) (その2) (その3) (その4)<注>掲載の絵画・写真は全てひろろさんのブログからの転載です。

2010.06.30

コメント(16)

-

紫陽花の絵の送付完了

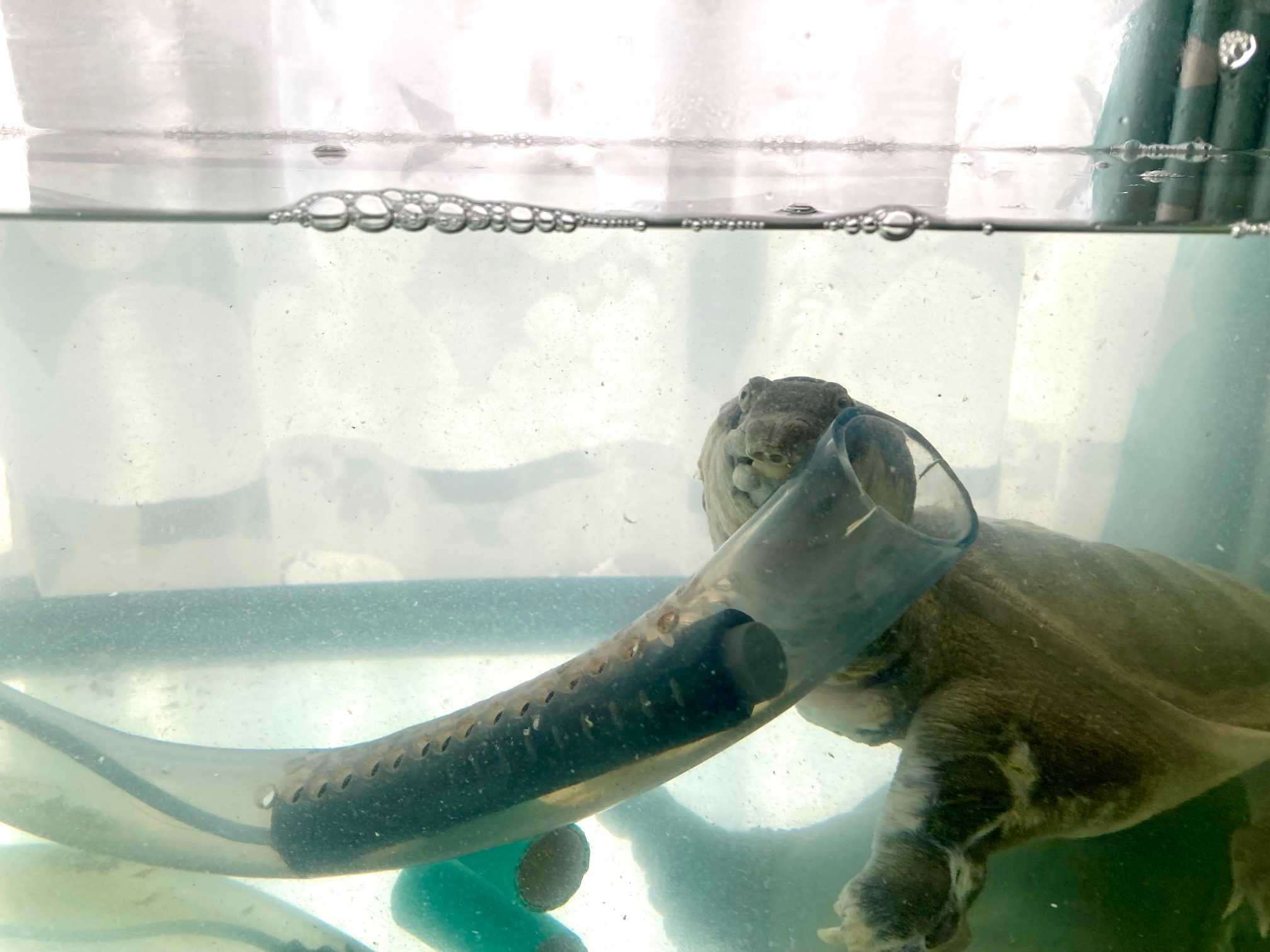

先般のクイズの正解者への賞品の件ですが、もうおひと方の正解者である、るるらさんへ本日宅配便で、ご希望の「紫陽花の絵」ご送付申し上げました。明日の午前中には到着すると思います。 絵は、結局もう1枚描くというのは実現せず、先の第59回絵画展の「紫陽花1」と「紫陽花2」を贈呈申し上げることとしました。 額はヤカモチが適当に選びましたが、木の花桜さんのケースと同様に、大きいサイズの「2」は壁掛けタイプの額入りとし、小さい方は写真立てタイプの額と致しました。 絵そのものは、既にご紹介済みですが、額に入った状態の写真もまた雰囲気が違うでしょうから、下記に掲載して置きます。 (紫陽花1) (紫陽花2) なお、私事ですが、6月8日の胃カメラ検査の結果を聞くべく、遅ればせながら、病院へ行って来ました。予想通り「異常なし」でありました。胃の内部も荒れているということもなく健康な状態とのことです。まあ、検査を受ける数日前から痛みは完全に消えていたのであり、その後も今日まで何ともないのですから、「異常なし」という結果には納得です。先月の腹痛は何であったのでしょうね。先に、不用意にも、腹痛のことをブログでチョロっと触れてしまって、皆さまにご心配戴く羽目となりましたので、結果をご報告申し上げて置くことと致します(笑)。

2010.06.28

コメント(20)

-

偐万葉・松風篇(その10)

偐万葉・松風篇(その10) 本日は、偐万葉シリーズ第64弾、松風篇(その10)であります。 松風さんへの和歌も今回の23首で279首となりました。素晴らしい絵に誘われて松風さんのブログをお訪ねするようになって、10カ月余。日々楽しませて戴いています。 <参考>松風さんのブログの入口 偐家持が松風朝臣麻呂に贈りて詠める歌24首あたたかき 朝の光の さしも来て いつしや神の 帰り来たれる ちぎれ雲 流れゆきける ポプラの上(へ) 鶴見の空は 五月(ごがつ)なりけり西域の 風は乾きて うち日さす 石の館の 影濃くなりぬ 桃色の 風と去り行く 幻や 不思議の国の 鶴見の少女教へ子の 持ち来たりける おむすびの ひるげの空に 遠き日の立ち 薔薇の花 衣(きぬ)に摺(す)りつけ 後影 夢にかも立つ 鶴見の少女(をとめ) 遊具描く はじめはよけど 良寛の ごとやなりたる 鶴見の画伯 (外野の家持)行く女(ひと)の 白き衣や ひなげしの 火焔(ほむら)立つなり 夏は来にけり 風清み 五月の鶴見 眺むれば そこしもあらむ 青き海底(うなそこ) (幻視家持)行くあても なきオヤジらの 初夏の午後 風に誘はれ 出では来たれど (広場の孤独) さみどりの 風こそ夏の しるしなり 鶴見をとめの 髪ぞなびける (初夏の家持)さみどりの 清きを映し 大池は 吾(われ)を迎えり 六月(ろくがつ)の朝 六月(ろくがつ)の 丘のさみどり こぼるらむ 鶴見大池 いつものごとく五月雨の 濡れ蛍来(こ)よ カンパニュラ 咲きて待つらむ 鶴見丘の辺(へ) 朝鴉 群れ騒げるは 鶴見野の 初雪ならし 丘に消(け)残る 花越しに 遠く少女(をとめ)ら 行き過ぎる 梅雨の晴れ間の 鶴見なりけり (眺め<長雨>家持) 高槻の ジャズのピアノの 音にもや ドイッチェス・ゲミュート あるものならし (アイン・プロージット)咲きてあり 梅雨の晴れ間の カスミソウ いのちの塔の 遠きにぞ見ゆ 雨の間の 湿れる風は 青みかも 蜜柑の色に 風車の煙るさみだれの 雨間(あめま)に人の 影絶えて 鶴見の緑 我にし笑みぬ (雨間鶴見麻呂) 橿(かし)の実の ひとり行く兒(こ)や うす紅(べに)の 衣(ころも)ぞ着せな 鶴見花野は我が旅の 信濃の朝の 空青く 消(け)のこる雪に 春来たるらし ペチュニアの 花はほつほつ 咲きにたり 梅雨の晴れ間の すがしこの朝 <過去の「偐万葉・松風篇」の入口> (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) <注>掲載の絵画は全て松風さんのブログからの転載です。

2010.06.25

コメント(8)

-

第59回智麻呂絵画展

第59回智麻呂絵画展 本日、銀輪散歩の傍ら智麻呂邸訪問。新作数点を仕入れて参りましたので、先日の分と合わせて絵画展開催に必要な作品点数が揃いました。かくて第59回の開催です。智麻呂ファンの皆さま、智麻呂絵画にて、どうぞ暫し、おくつろぎ下さいませ。 (枇杷) (紫陽花) 枇杷の絵は木の花桜さんへのプレゼントとなったものにて、本ブログでも。また、木の花桜さんのブログでも紹介されていますが、智麻呂絵画展では未登場なので、掲載させて戴きました。(バナナ) これはとても美味しそうなバナナです。(竹水羊羹) この水羊羹は偐山頭火氏の京都みやげ。(青春の思い出・同志社大学) 同志社大学は智麻呂ご夫妻の母校。お二人の青春の思い出の地であります。 (ゼフィラ・プリンス) (ツユクサ) ゼフィラ・プリンスといのは百合の仲間なんでしょうか?偐家持の知らない花。智麻呂氏がデイ・サービスで描いて来られた絵で、絵の下部の余白に智麻呂氏はこの名前を書きとめておられましたが・・。 偐家持には、ツユクサ(いや我々はこれはツキクサと言うんじゃが)の方が馴染みがあって、心和みまするなあ。百(もも)に千(ち)に 人は言ふとも 月(つき)草(くさ)の 移ろふ情(こころ) わが持ためやも (巻12-3059)(玉葱) この玉葱は凡鬼さんの家庭菜園「凡鬼農場」産にて、凡鬼さんがお持ちくださったものであるそうな。とても力強い素敵な絵でありますな。(鹿乃子餅) これは先日の偐家持の高岡銀輪万葉のお土産でありますな。絵の背景の白い山は立山連峰であるのでしょうな。立山(たちやま)に ふり置ける雪を 常夏(とこなつ)に 見れども飽かず 神(かむ)からならし (巻17-4001 大伴家持)(麦畑) 小万知さんは色んな花の写真を撮って智麻呂氏に送って来て下さっていますが、その中に麦畑の写真もあったらしく、その写真から絵にされたものであります。きっと、その日は雨であったのでしょう。梅雨は智麻呂氏の写生と散歩の天敵であります。麦の万葉歌はありますが、「麦はむ小馬」というもので、麦畑のそれではないので、「夏は来ぬ」(佐々木信綱・作詞)の替え歌で恰好つけて置きましょう(笑)。♪♪白雲の 浮かぶ青空 麦畑 黄金に稔り 風はもやさし 夏は来ぬ (偐木信綱)(紫陽花2) 紫陽花2の絵はクイズ正解者の一人である、るるらさんにお贈りすべく、描かれたものでありますが、厳しい恒郎女様に合格点を戴けず、もう少ししっかり描き込むか、もう一枚別の絵を描くかの選択を迫られている智麻呂氏であります。小生の目にはもうこれで十分という風に映るのですが・・(笑)。(アブチロン別名チロリアンランプ)<過去の智麻呂絵画展入口> 第50回 第51回 第52回 第53回 第54回 第55回 第56回 第57回 第58回 (注)第49回以前は第50回のページの末尾に入口を設けています。

2010.06.23

コメント(12)

-

同窓会幹事会

本日も朝から雨でしたが、回復に向かっているようにて、今は止んでいます。少し近隣を銀輪散歩してみますかな。 昨日は大学の同窓会の幹事会にて梅田まで出掛けて来ました。去年の3月までは同窓会長をやらされていましたが、現会長にバトンタッチして解放されましたので、今は気楽な立場です。それでも期の幹事という役回りは未だ残っているので、幹事会には出なくてはならない。まあ、期の異なる同窓の先輩、後輩と顔を合わせることの出来るよき機会でもあり、隠居家持・出家家持にはこういう程度の世間との関わりは丁度よいことなのかも知れませぬ(笑)。 幹事会の後は恒例の懇親会。場所もいつもの通り近くのビヤホール「アサヒスーパードライ梅田」である。(アサヒスーパードライ梅田。今日の歌姫は?) 会場は、ホールの脇に何室かある部屋のひとつにしているので、ホールの喧騒・歌声に邪魔されることなく会話ができる。 午後9時過ぎに解散。小生より少し後輩になる某社の監査役として未だ現役活躍中のY氏と地下鉄にて淀屋橋から難波まで一緒に帰る。Y氏は日本刀がご趣味にて、その蘊蓄などを承りながらの帰途でありました。 一昨日は雨間を利用しての軽い銀輪散歩でした。散歩の道すがら見かけて気に止まったものを写真に撮っていますれば、アップして置きましょう。(春日若宮神社)(タチアオイ) タチアオイはけん家持の好きな花の一つですな。これは花園中央公園に咲いているものです。下の花菖蒲も花園中央公園のものです。(花菖蒲) では、散歩に出掛けてまいる。

2010.06.23

コメント(10)

-

偐万葉・木の花桜篇(その6)

偐万葉・木の花桜篇(その6) 梅雨時は偐万葉が流行るらしい(笑)。さて、本日も偐万葉です。 第63弾。木の花桜篇(その6)であります。木の花桜さんへの歌も、今回で117首に達しました。返歌も44首となり、ご健闘戴いて居ります(笑)。 <参考>木の花桜さんのブログ 偐家持が木花桜姫に贈りて詠める歌21首 並びに木花桜姫の返しける歌8首人参の 色に咲きたる ダイコン草 カラスも喰はぬ カラスノエンドウ (桜庭草持) 小百合花 後(ゆり)にも咲かむ ソルボンヌ 春の嵐の いまだ知らなく(シュトルム・ウント・ドランク)ヤカモチの 駄作に芭蕉 苦虫を 噛めば蕪村も 笑ふほかなく (懲りぬ家持)少女(をとめ)らは いずれ菖蒲か 杜若 イリスの神の 笑みにもあらむ 晴れ過ぎて 汗流るらし 半袖の シャツにて暑き 夏日なりけり (偐持統天皇)晴れ過ぎて 夏日なるらし 白妙の 半袖シャツも 汗のかく山 (汗じと~っ天皇)春過ぎて イリスの神の 微笑みの カキツバタ咲く ときは来にけりときじくに 咲ける桜の あはれとも 見やらで人の 過ぎや行きける 木花桜姫の返しける歌 人とはぬ 野辺にたたずむ 桜花 あはれ今年の 春もいぬめり遍路みち ゆくひとのあり 眺むれば 雲の辺(ほとり)の 桜なりけり (遅れ家持) 木花桜姫の返しける歌 卯の花は 今ぞ咲きたり ホトトギス 来鳴きてぞあれ 我も待ちつつ 卯の花を 腐(くた)す五月雨 しくしくに 待てど来鳴かず 山ほととぎす (長雨家持)卯の花の 匂ふ垣根も 雨なれば ほとほと困る 山ほととぎす (忘れ傘家持) 木花桜姫の返しける歌 ホトトギス 声も聞かれぬ 卯の花の 待ちてこがるる 雨の夕暮れ石鎚の 道は祈りの 九十九(つづら)道 踏めば罪咎 消(け)ぬるにあらねど (遍路家持)横峰の さ霧の道の 木(こ)の暗(くれ)を 照らし咲けるは 射干(しゃが)にしあれり (遍路家持) 木花桜姫の返しける歌 み仏の 慈悲を慕ひて 横峰へ 参る遍路の 鈴の音(ね)きよし 秋に咲く 花にしあるを サフランの 初夏に咲くらん(錯乱) ひとな乱りそ (ときじくの家持) 我が庭の しずのおだまき くりかへし またも咲くらむ ときし至らば (偐静御前) 木花桜姫の返しける歌 くりかえし 咲く花ならば、かの君の 帰りくる日を 待ちて舞ふらむ (白拍子 静)紅百合の 咲かでわが身の 夏を知る 今年は堪えて 後(ゆり)にも咲かめ (ソルボンヌの郎女) たな曇る 茗荷の青き 森出でよ 赤き情熱 リクニス・レンガイ (カンナ家持) 伊勢路来て 椿油の 猿田彦 をち水月讀 変若(をち)えてし我 (変若家持) 木花桜姫の返しける歌2首 年々に をち水飲みて 常(とこ)の葉の 語部(かたりべ)となれ 家持の君 若人()と 見まがふ姿 をち水の 秘めたる力 知るよしもがな 奥山の 榊取り持ち 木綿(ゆふ)つけて 我は祈らな み民幸(さ)きかれ (大きく出た家持) 木花桜姫の返しける歌 ゆふ懸けて あをき榊の 一枝に 真(ま)幸(さき)くあれと 祈り参らす高砂の 百合に畏(かしこ)み ヤマボウシ 雨間に咲くや 控へ目にして (PTSD)虫にかも 宿や貸すらむ 高砂の 百合もむかしの 百合ならなくに (百合原興風) <参考>過去の偐万葉・木の花桜篇 (5) (1)~(4)の入口は(5)のページの末尾に表示しています。<注>掲載写真は全て木の花桜さんのブログからの転載です。

2010.06.21

コメント(12)

-

偐万葉・るるら篇(その5)

偐万葉・るるら篇(その5) 本日も雨にてあれば、昨日に続き偐万葉シリーズ第62弾、るるら篇(その5)であります。今回の17首にてるるらさんに贈った歌も113首と百人一首の歌数を越えました(笑)。 <参考>るるらさんのブログ入口 偐家持がるるらの郎女に贈りて詠める歌17首 並びにるるらの郎女の返しける歌13首なにしかも はららに散るや 桜花 ほろり落つるは なみだなりけり風祭(かざまつり) せなとは思へど 龍田道(たつたぢ)を 越えずありけり 春のヤカモチ (口先家持) るるらの郎女の返しける歌 届いたか 本家家持 後押して 口先家持 汚名返上 (弟子からの感謝状)デジカメの ことはさて置け 一眼(いちがん)の ゲゲゲの鬼太郎 ここにしあれり (ゲゲゲの家持) るるらの郎女の返しける歌 そう言って 下さる方が いる限り るるら街道 ひた走り行く 誘はれて 蝶も夢見の 花咲ける 五月(ごがつ)の風の そこし恋(こほ)しき るるらの郎女の返しける歌 五月風 吹き来る丘の 我が家見ゆ 蓮華畑の 蝶らとともに海鳴りの 声もするなり くれなゐの 珊瑚の花と つつじ花咲く るるらの郎女の返しける歌 浜消えて 波の来ぬ丘 珊瑚咲く 海の余韻を つつじに残し 我が屋戸の 薔薇は含(ふふ)めり 薄桃に 間なくし咲かむ 迅(と)くや見に来ね (薔薇郎女) るるらの郎女の返しける歌 花園の 鹿鳴館で 舞う淑女 悪女なのかも 聖女なのかも薄雪の 真白き花と 咲く薔薇の 相見し妹の 五月なりけり るるらの郎女の返しける歌 薄雪の 花の面影 残しつつ 少女の夢の 庭に花咲く 鳴き砂の 声に恋ふらし 竜の子は 奈多の林の 道駆け行きぬ るるらの郎女の返しける歌 浜踏みて 太古の調べ 鳴る日には 竜の子目覚め 立ち現れんほととぎす 鳴き行く山の 藤の花 咲きて青葉の 煙れるならむ るるらの郎女の返しける歌 山藤の 真白き花の 艶の下 我れ関せずと 春を生き抜く あじさゐの 色もほのかに うすももに 咲きてはんなり 京に雨降る るるらの郎女の返しける歌 雨音の チリンチリンと 巫女の舞い あじさい傘の 京に花咲くときじくに 降りにし雪か 我が庭の 真白き薔薇に 月は照りたり るるらの郎女の返しける歌 雪月花 月読からの 玉手箱 開けて季節の 垣根溶けゆく 今さらに などか更紗の 卯の花に 来鳴きとよもす 山ほととぎす (語呂家持)さらさらに いまだ咲かざる 卯の花は 更紗空木の 花にしあれり (語呂家持) るるらの郎女の返しける歌 待ち待ちて さらさそよ風 吹ける朝 目覚めし花の さやかなりけりドクダミの 真白き花の はびこりて 手出し無用と るるらの姉妹 (クスリ家持) るるらの郎女の返しける歌 鎌握り 裏に向かふも 花見れば 時には愛でよか 少し距離置き 遠山に 落つる夕日の 金色(こんじき)に 今日のひと日の ありがたきかな るるらの郎女の返しける歌 眩しさに 伏せた瞼に 残像の 熱く残りて 陽はまた沈むひとこそは 忘れもぞすれ 花なれば 咲くべくあるは 咲くにしあれり (花咲家持) るるらの郎女の返しける歌 手折らずに 胸撫で下ろす ひとときを 与えてくれた 四季のやさしく 白玉を 貫きとめよ 蜘蛛の糸 恋の朝露 継ぎて見が欲し <過去の偐万葉・るるら篇入口> (その1) (その2) (その3) (その4) <注>掲載の写真は全てるるらさんのブログからの転載です。

2010.06.20

コメント(6)

-

偐万葉・くまんパパ篇

偐万葉・くまんパパ篇 本日は、偐万葉シリーズ初登場のくまんパパさんのブログへの書き込み歌を偐万葉にまとめてみました。 くまんパパ氏は、栃木県ご在住の「短歌人」同人の歌人にて、偐家持のようなニセモノとは訳が違うのであるが、今年の4月から時々氏のブログに「遊び」に立ち寄らせて戴いています。 <参考>くまんパパ氏のブログ 偐家持が熊のパパ麻呂に贈りて詠める歌14首並びに替え歌1篇花散らし しくしく降るに いかにとか 吾妻の人の 来たるもうれし島山を い行き廻りて 帰り来(く)を 知りてか背子が 虫麻呂の歌 (くまんパパ氏のブログより転載)我が鳩は いづち行くらむ 山菅(やますげ)も 背向(そがひ)の民の 今し怒れる (くまんパパ氏のブログより転載)をのこ六十歳(むそぢ) 櫛も無用の 禿頭(とくとう)に おごれる者の 秋はや暮れて (無謝野鉄瓶) (元歌)その子二十(はたち) 櫛(くし)に流るる 黒髪の おごりの春の うつくしきかな (与謝野晶子)六十歳(むそぢ)とは なびかすほどの 髪もなき 老いにあらがふ 秋の水茄子 (土手かぼちゃ) (元歌)二十歳(はたち)とは ロングヘアーを なびかせて 畏(おそ)れを知らぬ 春のヴィーナス (俵万智「みだれ髪 チョコレート語訳」)たっぷりと 湯にや余れる 腹浮きて やはらメタボの 憂きにありける (腹小町) (元歌)たっぷりと 湯に浮く髪の やわらかき 乙女ごころは 誰にも見せぬ (俵万智「みだれ髪 チョコレート語訳」)やは肌の 熱き血潮に 溺れゐて 道も説かぬは をこにしあれり (無謝野鉄瓶) (元歌)やは肌の あつき血汐に ふれも見で さびしからずや 道を説く君 (与謝野晶子)寝てる子を 起こして寝ろと 言ふ鳩の 声聞く民の 怒る沖縄春の夜の 夢のなかぞら つきもなし 辺野古に戻る 橋もあらなく (自業自得) (くまんパパ氏のブログより転載)五月雨や 咲きて惑へる かきつばた 恋にあやめの あらなくあれど小沢吹く 風も色無く 鳩去りて 菅にスゲ替え 遍路を行くか (眠主党)帆のごとく 張るほどの過去の あらなくも 川にあらがひ をのこやは行く (夕暮家持) (元歌)帆のごとく 過去をぞ張りて ゆくほかなき 男の沼を 君は信ずるか (佐々木幸綱)またまたも さらす首替え さらさらに なにぞこの国 ここだ悲しき (それ程悲しんでもいない家持) (元歌)多麻川(たまがは)に 晒(さら)す手作(たづくり さらさらに 何(なに)ぞこの児の ここだ愛(かな)しき (万葉集巻14-3373)にはかに去る こととなりきや 今さらに 民主小鳩も 忘れたまふな (イエス・ウイ・菅・偐宇合) (元歌)庭に立つ 麻(あさ)手(で)刈り干し 布さらす 東女(あづまをみな)を 忘れたまふな (万葉集巻4-521 常陸娘子)(替え歌)「冬は来ぬ」 作詞・ゲゲゲの偐綱風花(かざはな)の 散れる垣根に 白菊の遅れてひとり 咲きてもあれる 冬は来ぬ初霜の 立てる畑に 黙々とをのこやひとり 麦(むぎ)苗(なへ)踏める 冬は来ぬ実の照るは 山(やま)橘(たちばな)か 我が窓に雪はや積り 怠り諌(いさ)む 冬は来ぬ槻群(つきむら)の 散りにし宿に 客もなく雁が音(ね)遠く 夕月冴えて 冬は来ぬ漆黒の 闇は凍りて 鳴く鳥の声もはた止み 雪降り続く 冬は来ぬ(元歌) 「夏は来ぬ」 作詞・佐々木信綱卯の花の 匂ふ垣根に 時鳥はやも来鳴きて 忍音もらす 夏は来ぬさみだれの そそぐ山田に 早乙女が裳裾濡らして 玉苗(たまなへ)植うる 夏は来ぬ橘(たちばな)の 香る軒端の 窓近く蛍飛び交ひ 怠り諌(いさ)むる 夏は来ぬ楝(あふち)散る 川べの宿の 門(かど)遠く水鶏(くひな)声して 夕月涼しき 夏は来ぬさつきやみ 蛍飛び交ひ 水鶏(くひな)鳴き卯の花咲きて 早苗植ゑわたす 夏は来ぬ(卯の花・写真提供偐家持写真館)

2010.06.19

コメント(6)

-

銀輪花遍路(その5)・府民の森ぬかた園地

昨日・今日と梅雨の晴れ間にて近隣銀輪散歩で汗を流して来ました。昨日は恩智川沿いを走り、今日は暗峠付近まで山坂を登り、府民の森のぬかた園地まで行って来ました。生駒山上に広がる府民の森は自転車による通行禁止なので、域内に入ると自転車を押して歩くこととしました。(これも禁止なのかも知れないのだが、自転車を停めて置く場所もないので、お許し戴くことといたしました。)もっとも斜度15度以上の九十九折りの急坂が延々と続く登りは殆ど押して歩いて登って来たのであり、自転車を漕いで登ったのは麓の枚岡公園までに過ぎません。1292歳の老家持にとってはこれでも上出来というものです(笑)。 途中で門真からやって来たという蝶採集の青年に出合い、しばらくお話しながら登りました。府民の森に入っても補虫網を持ったおじさんに出合いましたが、目の前で何やら小さな蝶を捕獲されたので、何と言う名の蝶かと尋ねたら、「アサマイチモンジ」だと仰っていました。 さて、少し前に戻って枚岡公園の椋ヶ根橋入口の少し坂下に勧成院という日蓮宗のお寺がある。この寺の境内に芭蕉の句碑があるというので、立ち寄ってみた。 (芭蕉の句碑) (來耜(らいし)の句碑) 句碑の句は「菊の香にくらがり登る節句かな」で、この峠道を寺から100m程登った処にも同じ句の碑がある。勧成院の句碑が元々の句碑で裏面には「寛政11年己未12月12日椋嶺下來耜建」とある。この句碑は元は暗峠越えのこの道の脇に建てられていたらしいのだが、いつしか埋没行方不明となっていたのが、大正2年8月17日の大雨で出現、勧成院の境内に移し建てられたとのこと。(これは、境内にお邪魔した時にお寺の奥様が寺の奥から持って来て小生に下さったペーパーに書かれている内容です。) 坂の上にあるもう一つの芭蕉句碑は以前(2009年1月29日)のブログにご紹介しています(参照「暗峠」)が、前記の句碑が行方不明となったため、明治22年3月に俳句結社六郷社の有志によって建立されたものだということです。 なお、來耜というのは豊浦村(現東大阪市豊浦町)の俳人中村四端の俳号である。この人の句碑も境内にあり、それは「流るれば細き音あり山清水」というもの。 ぬかた園地にはあじさい園がある。あじさい15000株が植えられているので満開時はなかなか見ごたえがある。今回やって来たのはそのアジサイが目当てであったが、山上の故か未だ殆ど咲いていない。残念。(ぬかた園地あじさい園案内板)(ぬかた園地あじさい園) こんな具合。10日位早く来過ぎたよう。それでも少し咲いている場所もありました。(あじさい園の紫陽花) あじさい園の最上部の道にヤマボウシが咲いていました。葉に白雪が積もったよう。(ヤマボウシ) 山を下る。急坂で急カーブが多いのでブレーキをかけて慎重に下る。(大阪平野が山峡に見える。芭蕉も家持も見たのであるか。)(テイカカズラ) アジサイの撮影が不満足であったので、山を駆け下ると花園中央公園に向かう。公園のアジサイを撮影するために。(花園中央公園の紫陽花)(こちらは満開ですな。山に登るまでもなかったのだ。)(赤いアジサイ)(ガクアジサイもいい。) 梅雨の花は紫陽花であるが、クチナシも梅雨に似合う花である。(梔子) 一回り小さいコクチナシも咲いている。八重と一重がある。(八重のコクチナシ)(一重のコクチナシ) これは昨日恩智川沿いの団地の庭に咲いていたもの。 さて、この花は何でしょう?帰宅途中の道端に咲いていました。ハナウドに似ていますが、ちょっと感じが違う。 本日は紫陽花は別として、白い花の銀輪遍路でありました(笑)。<参考>過去の府民の森の記事 「府民の森・紅葉散歩」 「府民の森・万葉散歩」

2010.06.17

コメント(4)

-

高岡銀輪万葉余録

今日(12日)は旅の3日目。午後5時24分高岡発サンダーバード40号で帰阪する予定でいましたが、友人のオガクニマン氏が福井発午後3時何分か発のサンダーバード26号(高岡発午後1時22分)で帰るというので、それに乗って福井でオ氏と合流することに変更する。 という訳で、ホテルでゆっくりし、9時半チェックアウト。自転車(トレンクル)で市内を軽く散歩することに。取り敢えず高岡大仏に向かう。(高岡大仏) 日本三大仏の一つとあるが、奈良・鎌倉は誰しも異存ない処なれど3番目については、いささか怪しくなる。我が東大阪市の石切にも大仏があって、ここも三大仏を標榜しているのである。 大仏を出た処でオ氏から電話があり、彼が福井から乗るサンダーバードについて、冒頭で記した26号に決めた旨の連絡が入る。小生も念のため駅に引き返し、高岡駅発時刻を確認する。駅に戻ってしまったので、古城公園(高岡城趾)は後回しにし、金屋町を再訪する。金屋町を一回りした後、古城公園に向かう。 土曜日とあって、市民ウォークの催しだろう、多勢の人々が列をなして歩いて居られるのに出くわしました。(古城公園の北西側のお堀)(相棒のトレンクル。かかる階段の道はトレンクルは担いで登るのです。)(上の写真の橋を渡るとこの細道を登って本丸広場に出られる。) 本丸広場に隣接して射水神社がある。高校生だろうか、10人余の男女が弓の練習をしていました。(弓矢は持たず恰好するだけのシャドウ・ボウ。エアーボウですかな?)(射水神社) 古城公園では毎年10月初旬に万葉集4516首を3昼夜にわたって色んな人が入れ替わり立ち替わり朗唱するという「万葉祭」が開催されている。小生も昔一度見物させていただきましたが、こんな雰囲気です。 →高岡万葉祭 一度お出掛け下さいませ(笑)。 駅前から出ている路面電車も万葉線という名前であり、高岡はまさに万葉の町なのである。(万葉線の電車) 駅前に戻り、コンビニから宅配便で自転車を送り、昼食を済ませ、サンダーバード26号に乗車。「5号車自由席14番AB席確保」の旨をオ氏にメール。オ氏より「了解」の返信。そして、いつの間にやら居眠り。目が覚めると小松を出た処。福井駅からオ氏が乗車。無事合流。京都まで色々語らいながら、旧交を温めました。 以上、2泊3日の高岡銀輪万葉の旅、これにて、めでたくお開きでございます(笑)。

2010.06.15

コメント(6)

-

高岡銀輪万葉・富山庄川小矢部自転車道(続)

(承前) 高岡銀輪万葉・富山庄川小矢部自転車道の続編であります。 前頁では庄川畔に到着した処までご紹介申し上げましたので、そこからの出発となります。時刻は11日午後1時43分であります。 (花の細道、夢の道) 庄川中学校の前に黄色い花が両サイドに咲き群れている道があったので走ってみる。何やら黒沢明監督の映画「夢」のシーンに紛れ込んだみたいな不思議な気分(笑)。この道のある土手は昔の庄川の堤防のようだ。 再び、庄川畔に戻り、自転車道に。(美しく整備された自転車道、右の松並木の向こうが庄川。)(自転車道)(庄川河川敷) 庄川河川敷でしばし休憩し、その風光に心遊ばせる。そして、また、水分と煙分の補給であります。(庄川の流れ)(雄神大橋から庄川上流を望む。) 雄神大橋を渡って右岸を走ってみようとするが、舗装されてないので、再び左岸の自転車道に戻る。河川敷の方にも綺麗に舗装された道があったが、雄神大橋を戻って来た時に、上流のダムから放流されるので川に居る人は直ちに川から上って下さい、という放送があり、サイレンが鳴り出したので、堤防の自転車道をキープすることとする。もっとも水位がその後上がったようにも見えなかったが。(再び自転車道へ)(浅茅の穂)(風に銀色の穂がなびく。)(卯の花)(気が付けばいつの間にか河川敷の道に。) 何処で間違ったか気が付くと河川敷を走っていました。堤防の自転車道に戻る。(左側が自転車道)(道の左側は田園風景)(道の右側は庄川の流れ) 渡る予定にしていた中田橋に到着。この橋を渡ると昔来たことのある葦附公園がある筈。(中田橋)(中田橋の上から庄川上流を望む。) (万葉歌碑・佐々木信綱揮毫)(天然記念物葦附繁殖地の碑)雄神川(をかみがは) 紅(くれなゐ)にほふ 少女(をとめ)らし 葦附(あしつき)採ると 瀬に立たすらし (巻17-4021 大伴家持) 葦附公園は2000年3月18日以来の再訪であるが、記憶と少し様子が違う。葦附とは清流の底石に付着して発生する緑褐色の川藻(あしつきのり)とされる。万葉集に「水松の類」との注があることから、カワモズクだという説もある。(葦附社鎮座之趾碑)(大門大橋)(大門大橋から庄川上流を望む。)(大門大橋から庄川下流を望む。JR北陸線の鉄橋が見える。) 大門大橋から右(東)に自転車道は富山市まで続くのであるが、本日のサイクリングはここまでとし、左(西)にコースアウトする。大門大橋の道は「前田通り」と呼ばれて居り、高岡駅の南側に出る道。 しばらく行くと左手に小さな森が見えて来た。前田利長の墓所である。(前田利長の墓)(墓前の池の睡蓮)(墓への参道) 参道を出た処から石畳の八丁道が瑞龍寺まで続いている。折角なので、この道を瑞龍寺まで走ることに。 (八丁道)(うっかり、影持が登場です。)(瑞龍寺山門) 閉門時間を過ぎていて今回は入れませんでしたが、回廊を廻るだけで何やら心落ち着くものを覚えるいい雰囲気の寺なのです。 以上でサイクリング終了。最後までお付き合い下さり、有難うございました。これよりホテルに帰りシャワーを浴びて偐家持はサッパリするでおじゃる。<参考>八丁道

2010.06.14

コメント(5)

-

高岡銀輪万葉・富山庄川小矢部自転車道

本日(11日)は、今回の旅の主目的である富山庄川小矢部自転車道サイクリングである。鉄道廃線跡がサイクリングロードになっているとのことである。JR石動駅を少し金沢方向に戻った処の踏み切りを渡ると自転車道入口である。しかし、何と工事中で通行止め(写真下)。幸先の悪いスタートである(笑)。<参考>富山庄川小矢部自転車道地図(富山庄川小矢部自転車道入口) 右が北陸本線。自転車道はこの先左にカーブしているのであるが・・。 さて、どうするか、と迷っていた時に、友人オガクニマン氏から電話があり、今は金沢だが明日は福井に立ち寄るので、可能なら帰途に福井から合流しようということになる。 一般道を迂回することとし、自転車道の再入口を探すべく、方向をおおまかに見当つけ走り始める。幸い直ぐに発見、無事自転車道に入る。(自転車道を少し入った処)(来た道を振り返ると) 日差しは暑いが風がヒンヤリして心地良い。麦畑が黄金色に輝いて美しい。麦秋ですな。(神明社)(麦畑)(稲の青田と麦畑のコントラストが美しい。空はひたすらに青い。)(灌漑用水の畔の柿の木陰で少し休憩) 風は心地良いが照りつける日差しの下を走っているとやはり汗をかく。早めの水分補給が大切。それに塩分ならぬ「煙分」補給もヤカモチには必要なのである(笑)。(小矢部川を渡る。)(ビヨウヤナギ)(タンポポ?) 銀輪万葉は銀輪花遍路にてもあれば、道の辺に花を見つければ、暫し停車、時には休憩なのである。(アフロヘアーのお遍路7人衆) 愉快なお遍路さんに見送られて行くと沢山の男たち。何事やあらむと近付けば、玉葱の収穫でありました。(玉葱の収穫)(日吉社・柴田屋古館跡) 神社の森が見えたので立ち寄ってみると、日吉社で、戦国時代の武将の館跡でありました。写真にも少し写っていますが、保育園の園児達が保母さんに連れられてのお散歩の最中でした。 自転車道を離れ、小矢部川まで走り岸辺の木陰で少し早いランチタイム。食事の出来る店はないのでお弁当持参の必要があるコースです。少し休んで再び自転車道へ。(自転車道案内標識)(ゼニアオイ 自転車道の傍らには色んな花が植えられている。) 廃線跡であることを示す駅の跡と思われる建物やホームの名残りらしきものに時々出合うのも愉快である。 上の写真の建物は駅舎の転用のようですな。ここには高瀬神社の大鳥居がありますから、さしずめこの駅の名は「高瀬神社前」って処でしょうか。 ということで、高瀬神社に立ち寄ってみる。高瀬神社は越中一宮。主祭神は大国主命。神社のパンフレットには景行天皇の時代に鎮座ましましたとあります。神社の前の朱塗りの橋の架かる川は大門川とありました。庄川の支流になるのでしょう。 庄川は万葉の雄神川がそれであるとされていますが、流路は時代により様々に変わって来たらしく、15世紀初頭以前は高瀬村を流れる川が庄川本流とされていたとのことであるから、高瀬神社の前の大門川はその名残かも知れません。現在の庄川も近年まで、中田川、射水川、大門川と夫々の地区で別の名で呼んでいたそうです。(大門川)(高瀬神社)(本殿)(なでうさぎ) 自分の身体の具合の悪い部位に相当する、兎の体の部位を撫でると、その部位がよくなるということです。 再び自転車道に戻って暫く行くと高瀬神社献穀田がありました。(献穀田)(旧井波駅舎)(上流)(下流)(庄川) ようやくにして庄川に到着。あとは川に沿ってひたすら走るだけ。10年前に来たことのある葦附公園に立ち寄ることの他に予定はない。成り行きで参ろう。ここで掲載字数制限にかかるのでページを改めます。庄川下りは続編(次ページ)でご覧下さい。

2010.06.14

コメント(2)

-

高岡銀輪万葉・たまくしげ二上山(続)

(承前) 勝興寺を出て門前の道を伏木駅へと下って行く途中に旧伏木測候所「伏木気象資料館」がある。ここに国守館があったと推定されており、前庭に万葉歌碑が建っている。もう開館時間が過ぎていて門は閉じていたが、門の脇から庭に入らせて戴く。法的には不法侵入である。 (国守館趾碑) (万葉歌碑)朝床に 聞けば遥(はる)けし 射水川(いみづかは) 朝漕(こ)ぎしつつ 唱(うた)ふ船人(ふなびと) (巻19-4150 大伴家持) 高岡万葉歴史館、越中国分寺跡などは、今回はパス。気多神社にはその境内に大伴神社(昭和60年4月創建)があるので、立ち寄らねばならぬ処であるが、日暮れまでには高岡市街に帰りたいということもあり、これもパス。伏木駅へと坂を下り、小矢部川沿いのサイクリングを楽しむことに。(伏木駅)<参考>高岡万葉歴史館 越中国分寺跡 気多神社<過去の関連記事>伏木駅前にて(2007.10.28.) 舞姫? (同上) 二上山遠望 (同上) 家持像 (同上) 小矢部川の堤防の道をゆっくり走る。川は蛇行を繰り返すので気をつけないと方角を勘違いする。もっとも川沿いに行けばいいのだから方角はどうでもよろしい。二上橋で左折し高岡駅前の今日のホテルへと向かう。 市街地に入ると「土蔵造りの町並み」(山町筋)に出た。写真のようないい雰囲気の建物が所々に遺っているのが嬉しい。(菅野家住宅) ホテル到着。1日目はかくて無事終了。明日11日が今回の旅の主目的である「富山庄川小矢部自転車道」サイクリングである。これはまたページをあらためて明日またご紹介申し上げますので、どうぞご覧になって下さい。(付録) 金屋町から二上橋へ行く途中に西大寺という寺を見掛けました。奈良の西大寺とは違って浄土真宗のお寺のようです。 <参考>高岡の西大寺にかんするお話(西大寺) 夕食後、ぶらり散歩に古城公園(高岡城趾)に行ってみたが、暗いので早々に帰って来ました。入口にキリシタン大名・高山右近の像がありましたが、前田藩第二代藩主利長が高岡城を築城した際に、その設計をしたのが高山右近であったということによるものでありました。 (高山右近像) (12日朝に再撮影)

2010.06.13

コメント(2)

-

高岡銀輪万葉・たまくしげ二上山

10日から2泊3日で富山県高岡に銀輪散歩に行ってまして、昨日帰って来ました。 今回の旅は、友人オガクニマン氏が10日からJR北陸旅で金沢方面へ行くとブログに書いて居られたのと、ネットで「富山庄川小矢部自転車線」というサイクリングロードの存在を知ったこと、天気予報を見るとお天気の好さそうなのは12日頃までで、以後は梅雨に入るようで雨が続くと見込まれたこと、などから思い立って出掛けることにしたものです。 オ氏は午後3時過ぎ京都発のサンダーバードで行くと言っておられましたが、それでは初日のサイクリングは無理なので、小生は一足早く京都9時10分発サンダーバード7号で高岡に向いました。 高岡着11時45分。高岡へは何回も来ているが、直近は2007年10月のことなので、2年半ぶりの訪問である。駅改札を出ると先ず出迎えてくれるのは大伴家持の像と「もののふの八十をとめらが汲みまがふ寺井の上のかたかごの花」の家持の歌である。(駅前の大伴家持像) 大伴家持は天平18年(746年)6月21日に越中守となり、天平勝宝3年(751年)7月17日少納言となって8月5日に京への旅に発っていますから、約5年間(29歳から34歳まで)この地に暮らしている。家持にとっては初めての地方赴任でもあり、越の国の風物に大いに刺激を受けたのでもあろう、多くの歌をこの地にのこしている。 駅前で昼食を済ませ、二上山を目指す。二上山は伏木の方からはこれまでに3回登っているが、反対の守山側からは登ったことがないので、今回はこれを行くことにする。 高岡鋳物発祥の地、金屋町の格子の家並みを通って、小矢部川を目指す。(金屋町) 石畳は自転車にはガタガタしてもひとつであるが、千本格子の家並とマッチしてなかなか風情のある景観を醸している。一角には鋳物資料館があり、ウラが緑地公園となっていて鋳物発祥の碑が建っている。 慶長14年(1609年)前田利長が高岡城築城の際に城下の産業発展のため砺波郡西部金屋に住んでいた鋳物師7人衆を呼び寄せたのが金屋町の始まりとか。この鋳物師達は河内国丹南郡狭山郷日置庄(現堺市美原区)に住んでいた鋳物師の流れを汲む鋳物師であった、ということで鋳物発祥の地、河内と繋がるのである。(金屋緑地公園)(高岡鋳物発祥地の碑) (キューポラ) (有礒八幡の鋳物関連碑)(有礒八幡宮) 金屋緑地公園を出ると小矢部川の支流、千保川。千保川沿いに行くと小矢部川に出る。(千保川)(小矢部川)(二上橋から見る二上山) 「射水川 い行き廻れる たまくしげ 二上山は 春花の 咲ける盛りに 秋の葉の 匂へるときに・・(大伴家持・巻17-3985)」と歌われている射水川はこの小矢部川のことである。小矢部川の岸辺に立って二上山を眺めると万葉の世界が彷彿として来るようでもある。 二上大橋・守山大橋を渡って二上山万葉ラインの坂道にとりかかる。登り切ると守山城(二上城)本丸跡で、頂上から越中平野が一望できる。(守山城跡から高岡市街を望む。)(守山城跡から小矢部川を望む。手前の橋が守山大橋。) 山頂で休憩しているとバスがやって来て沢山の方が降りて来られました。バスには「八幡中学3年4組同窓会」の表示。運転手さんに声を掛けると、岐阜県からとのこと。 城跡から二上山頂下の家持像までは概ね下りで一気に行ける。城跡までの登りの苦しさが嘘のような快適さ。2年半ぶりに家持殿との再会である。 (大伴家持像) 家持像の脇から山道を少し登ると二上山頂。日吉社の小さな祠がある。少し休憩して下山していると、先程、守山城跡でお目にかかったご夫婦連れにまたお会いする。 男性「この上は何かあるのですか?」 小生「小さな祠と山頂を示す標識だけです。」 男性「眺めはいいのかね?」 小生「いや、木で眺望は殆どききません。」 男性は少し躊躇って居られたが登って行かれました。小生が自転車で登って来ているので、地元の人間と思って居られたようだが、大阪からと聞いて驚いて居られました。そして、何とご夫妻は高岡の方でありました。初めて二上山に登って来たとのことですが、地元の人に大阪の人間が二上山頂の様子を教えているのだから面白い(笑)。(二上山頂、標高274米とある。) 家持像にお別れして、伏木の勝興寺へと万葉ラインを下る。この道は何度走っても爽快である。ホトトギスも鳴いている。(二上山万葉ラインから氷見市方面を望む。)(万葉歌碑) ちょっと写りが悪いが、中腹の二上山郷土資料館前の歌碑である。山頂の家持像台座裏の歌と同じ、二上山之賦の反歌である。多麻久之気 敷多我美也麻尓 鳴鳥能 許恵乃弧悲思吉 登岐波伎尓家里 玉くしげ 二上山(ふたかみやま)に 鳴く鳥の 声の恋しき ときは来にけり (巻17-3987 大伴家持) 二上山万葉ラインを下り切ると越中国庁跡の勝興寺である。現在工事中にてちょっと雰囲気を損っているが、そういうものはなるべく見ないようにすればよろしい(笑)。(勝興寺本堂) (国庁跡碑) (裏面の歌碑)安之比奇能 夜麻能許奴礼能 保与等理天 可射之都良久波 知等世保久等曽あしひきの 山の木末(こぬれ)の ほよ取りて かざしつらくは 千年(ちとせ)寿(ほ)ぐとぞ (巻18-4136 大伴家持) (つづく)

2010.06.13

コメント(6)

-

囲碁の日は銀輪(2)

今日は囲碁の日。毎月第一、第二水曜日が囲碁の日にて、梅田まで(雨の心配がなければ)自宅から自転車で出掛ける。片道約1時間半の行程であるが、大抵、寄り道したりするので、2時間から2時間半と余裕を見て家を出る。寄り道時間が左程でなく、早く着き過ぎた時は梅田スカイビル1階(21階に囲碁の部屋がある。)の喫茶店で時間を潰す。オフィスビルの喫茶店なので、折りたたみ自転車・トレンクルを持って店に入って来るヤカモチは目を引くらしく、いつの間にやら店の人達に顔を覚えられてしまったようです(笑)。 さて、本日の参加者はF氏、I氏、H氏、M氏、Ao氏と小生の6名。戦績はF氏に1勝1敗、M氏に1敗、Ao氏に1勝で、2勝2敗と可もなし不可もなしである。(梅田スカイビル21階からの眺め。淀川の向こうに六甲山が見える。)(梅田スカイビルの庭の七夕飾り) 梅田スカイビルに向かう前に、大阪城公園をしばし銀輪散歩。 松風さんが先日描かれた鶴見緑地公園の大池にもあるUFOが大阪城のお堀にもありました。これはソーラー式の水質浄化装置だということです。(UFO?)(拡大して見ると・・) その正体は、お堀端の看板で一目瞭然である。 おそらく、鶴見の大池のそれも、同じ趣旨で設置されているのでしょうな。 UFOにお別れしたら、今度は「銀河鉄道999」と思いきや、ロードトレインでありました。今日はご老人が多勢乗車されていました。(汽車が出るぞお~っ!)(ロードトレイン)

2010.06.09

コメント(2)

-

胃カメラ初体験

先月の中頃から始まった胃痛・腹痛がなかなか治らず、CT検査と胃カメラ検診を受けることとなった。ところが不思議なもので、それが決まった途端に腹痛が殆どしなくなったのである。さりながら、もう決まったことでもあり、念のためということもあるかと予定通りに受診することとしました。CT検査は去る4日に済ませ、本日は胃カメラでした。胃カメラは初体験。もっと抵抗感のあるものかと思っていたが、何なく胃カメラは入って行きました。口中の麻酔のお陰かも知れないが、少しの違和感も感じませんでした。 加えてベッドに横たわっての姿勢の所為か鎮静剤注射の所為か、小生はいつの間にか眠ってしまったようにて、受診中のことがよく思い出せないのである。「良性の小さなポリープがありますので切除して置きます。」そんなことを言われたような気もするのだが、それが小生が受診中に言われたことなのか、受診室の前で待っている間に一つ前の受診者がそう言われているのを聞いたものであるのか、はたまたそういう夢を見たのでもあるのか、がよく分らないのである(笑)。 今日は検査のみにて、担当医の先生からの説明は後日のこととなるので、ぼんやりした状態は後日まで持ち越しである。 胃の中を覗かれているというのに、呑気に眠ってしまったのは一生の不覚である。もっとしっかりその様子を観察して置きたかったのに、である(笑)。 鎮静剤の醒めやらぬ検査後のふらつき気味の体を持て余しつつ、病院のある石切から花園公園まで散策。公園をブラブラ散策するうちに(上記の次第になると見込まれたので、今日は自転車ではありませなんだ。)ようやくにして薬も切れてきたのか普通の状態に戻り、遅い昼食に。 友人オガクニマン氏が「何の花?」とご自宅の庭に咲く花をブログに掲載されていましたが、花園中央公園にも、その金枝梅(オトギリソウ)が今を盛りと咲き乱れていました。(ヒペリカム/オトギリソウ/キンシバイ) さて、この花は何でしょう?草丈1m位。茎が四角形という特徴的な形状で繊毛で包まれている。(花・微細なのが先端に群れている。)(茎の中程)(茎の下部)<追補> 上の草本はアレチノハナガサという名の帰化植物だそうです。小万知さんからご教示いただきました。有難うございました。(6月9日)

2010.06.08

コメント(11)

-

最も大いなるものは、愛である。

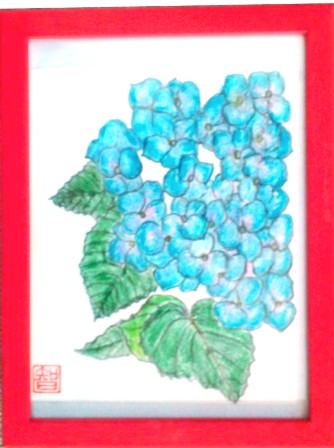

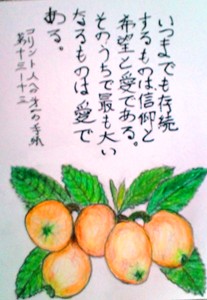

「最も大いなるものは、愛である。」 新約聖書、「コリント人への第一の手紙」の第13章末尾の言葉である。本日、智麻呂氏の絵を額とフォトスタンドに入れて、木の花桜さんに送らせて戴きました。先般のクイズの正解の賞品として、です。この絵に添えられた智麻呂氏選定の聖書の言葉が、上の文言を含む、コリント第一書・第13章の言葉でありました。 本日午後3時半頃に宅配便で送りましたので、明日には木の花桜さんのお手許に届くと存じます。発送前に写真に撮りましたので、皆さまには一足お先にお披露目といたします(笑)。 上の絵もアジサイですが、銀輪散歩でも美しいアジサイを目にしました。(アジサイ)(ガクアジサイ) 友人のオガクニマン氏のお嬢さんのご主人がそのメンバーの一人だというロックバンド、ロコ・フランク(loco frank)のニューアルバムがこの16日に発売されるらしい。ロックに興味のある方はお買い求め下さい。オ氏がそのブログで宣伝されているので、友人のよしみで小生も宣伝させて戴きます。音痴のヤカモチはロックはとんと分りませぬが、今売り出し中、注目されている実力派ロックバンドのようであります。<参考>ロコ・フランク CD STANDARD BRAND‐NEW OLD‐STYLE 4WAY The First Chapter TIME AFTER TIME/HAPPY オ氏のブログの関係ページ

2010.06.06

コメント(10)

-

第58回智麻呂絵画展

第58回智麻呂絵画展 本日は智麻呂絵画展であります。 皆さまの多数のご来場お待ち申し上げます。(クレマチス)(サクランボ1)(サクランボ2)赤き実の たわわなりけり 桜木に 来(き)鳴(な)け百鳥(ももどり) 間なくし来鳴け (偐家持)(ジャガイモ) ジャガイモの絵は智麻呂氏が週2回行っておられるデイサービスで描かれたものです。(するめ) このスルメはヤカモチが先日の大王崎銀輪旅で買って来たもののようです。大王埼灯台への狭い坂道の入口にあったみやげもの屋さんなどが懐かしく思い出されます。<参考 「伊勢志摩銀輪散歩(その2)」>(つつじ)物思(も)はず 道行くゆくも 青山を ふりさけ見れば つつじ花 香(にほえ)をとめ 櫻花 盛(さかえ)をとめ 汝(な)をぞも 吾(あ)に寄すとふ 吾(あ)をもぞ 汝(な)に寄すとふ 荒山も 人し寄すれば 寄そりとぞいふ 汝(な)が心ゆめ (巻13-3305) 反歌いかにして 恋ひ止(や)むものぞ 天地(あめつち)の 神を祈れど 吾(あ)は思ひ益す (巻13-3306)(パンジー)(ムラサキツユクサ)(枇杷) この枇杷は智麻呂邸のご近所のお屋敷の庭のもの。食べ頃に熟れて来ました。そう言えばTVで種なしのビワの実が登場していましたが、実の形が普通のものより細長くて、一粒が1000円とか1500円とか言ってました。(アジサイ) このアジサイの絵は先回のクイズ正解の賞品にと描いて下さったものでありますが、当選者の木の花桜さんのご要望がデスクの上に置けるもの、ということであったのに、A4版位の大きなものになっていましたので、その半分位の大きさで、別の絵を再度描いて戴くことと致しました。

2010.06.03

コメント(8)

-

囲碁と大阪城

本日は囲碁の日にて、天気も好いのでいつもの通り自転車で梅田スカイビルに行って来ました。 囲碁はAo氏、Ar氏、T氏、F氏、H氏に小生の6名出席。先月は欠席したので4月14日以来の久しぶりの碁。F氏に1勝、H氏とは1勝1敗で、本日の成績は2勝1敗。(梅田スカイビル、このビルの21階に碁の部屋がある。) 碁を始める前に同じ階にある小生の元勤務先会社の広報部の部屋を訪問し、昔の仕事仲間と顔を合わせて来ました。Ya部長、Yo君、T君、Sさんら皆変わりなく明るく元気そうなのが何よりでした。 さて、いつもの通り少し早めに家を出て、大阪城公園で遊んでから梅田に向いました。途中のコンビニでおむすびと野菜サラダとチキンナゲットを買って、大阪城天守閣の北側の木陰で昼食としました。 (大阪城天守閣・南面)(大阪城上田城友好城郭提携記念碑) 先年千曲川銀輪旅をした際に上田城に立ち寄りましたが、真田幸村が取り持つ縁で大阪城と上田城は友好提携しているのですな。現在ブログお休み中のブログ友・ビターcさんは上田城のお近くにお住まいだが、両城が友好提携関係にあるとお知りになったら喜ばれるかも知れません。(大阪城天守閣・西面)(大阪城天守閣・北面) 北面を眺めながら欅の大木の陰で食事をしていたら、どやどやと若者たちがやって来た。朝鮮語を話しているから、韓国の高校生の修学旅行のようなものなんだろう。(城の石垣と韓国の高校生たち) 何を話しているのかは分らないのだが、元気そうな若者を見ているのは気持ちのよいもので、好意的な目で眺めていたのだが、やがて彼らは小生の居る木陰の近くに集って来て、そのうちの一人が小石を拾ってお城めがけて投げ始めました。石垣に当てているようでしたが、段々エスカレートして来て、入れ替わり立ち替わり石を投げ、高く天守の白壁をめがけて投げ始めました。ヤカモチはここで怒りが爆発。「こらっ!止めんかい!」と近くまで行って怒鳴りつける。何を言われたのかキョトンとしていたが、小生の立腹した表情(これはわざとそういう表情をしたのだが)と怒気を含んだ大声とで、叱られているということは理解したようで、投げるのをピタッと止めました。一人が「ごめんなさい。」(という意味の言葉だと思うが、お辞儀していたから。)と素直に謝ったので、足早に立ち去って行く彼らを見送りながら悪い気はしなかったヤカモチでありました(笑)。 韓国の高校生達は秀吉の朝鮮侵略(壬辰倭乱・丁酉倭乱)を学んでいるだろうから、そんなこともあっての投石かと思わぬでもなかったが、幸い他愛のない遊びであったようです。 (木村重成表忠碑) (難波橋) 帰途、中之島公園を通ったら、中之島公会堂の近くに木村重成の碑がありました。 (参考 木村重成墓はこちら5月6日の日記に掲載。) 難波橋のライオンにご挨拶して、高麗橋に立ち寄る。暗峠(くらがりとうげ)越え奈良街道は高麗橋から始まり、玉造を経て、我が里・枚岡から暗峠を越えて生駒・奈良へと続く古道である。(高麗橋・こうらいばし) 江戸時代の高麗橋は幕府管理の12公儀橋の中でも格式高く、西詰めには幕府の御触書を掲示する制札場があったほか、諸方への距離をはかる起点にもなっていたとのこと。 さて、最後に今日の花。タチアオイです。朝、銀輪の道で見かけました。この花が咲くと夏というのがヤカモチの季節感です。(タチアオイの花)

2010.06.02

コメント(12)

全19件 (19件中 1-19件目)

1