2011年02月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

第73回智麻呂絵画展

第73回智麻呂絵画展 第73回智麻呂絵画展の開催であります。 どうぞごゆるりとご覧下さいませ。(Sちゃんからのバレンタインチョコ) 上は、智麻呂邸の前の道を通って登校する近所の小学生女児・Sちゃんが「いつも見守っていてくれて有難う。」という手紙を添えて、智麻呂さんに贈ってくれた手づくりのバレンタインチョコです。 毎朝、庭越しに前の道を行くSちゃんと智麻呂氏との間で「おはよう。行ってらっしゃ~い。」「行って来ま~す。」という交流がここ何年も続いているそうな。 智麻呂氏は、そのお礼にと、このチョコの絵と下のお雛様の絵とをSちゃんにお届けになりました。智麻呂氏と小学生のSちゃんとの交流、微笑ましくなります。 それにしても、智麻呂ファンの年齢層は実に幅が広いですな(笑)。(お雛様)(ナナちゃんからのバレンタインチョコ) こちらは、智麻呂氏のお孫さんのナナちゃんからのバレンタインチョコです。 最近は、自身でこのようにデコレーションするチョコが女の子に人気らしいですが、細かい飾り付けなので、智麻呂氏は絵にするのになかなかご苦労されたご様子であります。色を付ける前の下書きスケッチの試作が何枚もありました。梅の花 咲くやショコラの ほの甘き 香も懐かしき 若草の里 (緒子羅童女(ショコラのわらはめ))(三笠饅頭) 上は、けん家持の手土産の三笠饅頭です。けん家持の智麻呂邸訪問は大抵午後3時前後なので、こういう茶菓子がお土産になることが多いのですが、この「栗三笠」もいつの間にやら絵になっていました(笑)。(梅) 上の「梅」と下の「蝋梅A」は、デイサービスの職員の方が絵の題材にとご自宅から一枝摘んでお持ち下さったものだそうです。(蝋梅A) 下の「蝋梅B」の花は、散歩道に散っていたものを拾い集めて持ち帰り、描かれたものであります。 きっと、智麻呂氏と仲良しの雀がついばんで、智麻呂氏のために下に落としてくれたのでしょうな(笑)。(蝋梅B)(蝋梅C) 上の「蝋梅C」と下の「山茶花」は小万知花写真アルバムから絵にされたものであります。どちらも、とても良い出来映えです。(山茶花)<参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~<追記・注>写真4枚(「Sちゃんからのバレンタインチョコ」「お雛様」「ナナちゃんからのバレンタインチョコ」「三笠饅頭」)が横倒しの歪んだ画像になっていたので、2020年11月9日これらを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.

2011.02.26

コメント(16)

-

岬めぐりの君と川くだりの君

ちょっとご紹介が遅れましたが、友人、岬吾妻麻呂氏から写真が届きました。相変らず精力的に北に南に旅をして居られます。(1)富士山天(あま)の原 富士の柴山(しばやま) 木(こ)の暗(くれ)の 時移(ゆつ)りなば あはずかもあらむ (東歌 巻14-3355)(2)水郷・柳川さ丹(に)の橋 渡る人なく 柳川の 浅き春辺(はるべ)を 小舟(をぶね)の下る (偐家持)(3)沖縄・寒緋桜八重岳(やへだけ)は 霞ぞ立てる 野辺見れば 咲きて匂(にほ)へる 寒の緋桜 (偐家持)(4)流氷<参考>紅葉の便り(2009.10.1.) 吾妻麻呂のみちのく旅便り(2009.5.2.) 岬便りと雲と楊と菜の花と(2009.2.18.) もう一人の友人虫飼蝶麻呂君からは、武庫川の源流から海岸までの79kmを歩いているとかで、いよいよ最終コースに入った旨の写メールが届いていました。 最終コースは去年1月に彼と銀輪散歩した道でもある。<参考>武庫川銀輪逍遥 (2010.1.14.)(武庫川 宝塚付近)<追記・注>写真3枚(「富士山」「沖縄・寒緋桜」「流氷」)が横倒しの歪んだ画像になっていたので、2020年11月9日これらを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.

2011.02.25

コメント(2)

-

偐万葉・木の花桜篇(その11)

偐万葉・木の花桜篇(その11) しばらくブログ更新を怠っているうちに1週間が経ってしまっていました。寝込む程のものではありませなんだが、風邪でした。リビア情勢やニュージーランド南部地震などと、気にかかることも色々と起こっていますが、ブログ更新は偐万葉シリーズ第94弾、木の花桜篇(その11)から始めることと致しましょう。 <参考>過去の偐万葉・木の花桜篇はコチラからどうぞ。 木の花桜さんのブログはコチラからどうぞ。 偐家持が木花桜姫に贈りて詠める歌25首併せ俳句1句 並びに木花桜姫が作れる歌2首うぢがみを さきにまゐるが 義(ぎ)にありて 理にもかなへり 初かみ詣で (氏(うぢ)の神(かみ)麻呂(まろ))薄(うす)雪(ゆき)の さ夜の花かも 銀(ぎん)の月 おぼろに照りて わが屋前(には)に咲く (Xmas郎子(クリスマスローズ)) (注)「さやにぞ」を「おぼろに」に修正しました。銀の月が苦しいとの 木花桜姫の評。「銀の月はいと苦しかり」、もっともなれば、薄 き雲を透かし照る銀色の月といたしませう、という次第。 鍋焼きの うどんの湯気の ほのほのと 梅も含(ふふ)めり 春待つらむか (饂飩屋の家持)みくまのの としのむかへの おほはらひ ひとがたしろく ながれかゆける (熊野の八一)うきあしき いぶせきことも ひとがたに はらひむかへな あらたまのとし (熊野の八一) 金盞花 屋前(には)にぞ咲きぬ 言祝(ことほ)ぎの 神酒(みき)し供へて 春をし待たな (待春郎女)花の色は うつろひぬれど 冬枯の ヒメシャラあえか はじけたる実の (吉備小町)世にふれど また春夏の めぐりあり また咲く花ぞ ひめしゃらの花 (吉備大町)中山の 馬場の松が枝 結びすぎ 真っ先とらぬ たぬきすら見ず (有間抜けの皇子)オランダゆ 茶目して来たる 子のありて 強きをみなの 生まるる始め (吉備手強女(きびのたごはめ)) 木花桜姫の返しける歌口も手も 動きまはれり 髭さへも 生える媼(おうな)や げにも恐ろし雲の間に 咲くとふ花は うすべにに 頬染め駆け来(く) ハイジなるかも (ペーター) アネモネの うすきみどりの めぶきあり 妹が吉備野は 春立つらむか (小姉(をアネ)の裳音(モネ)) 木花桜姫の贈り来たりける歌たまはりし 風船葛 花咲くや 青きハートの 実こそなれかし (吉備の媼草(おうなぐさ)) 偐家持の返しける歌風船の かたちをかしみ 花咲けど 実をこそ見せよ ひといふ葛(かづら) (しゃくの種)うらうらに 照れる美空の ひばり歌ふ 月の砂漠を ふたり行かまし (大空雀持) 金輪際 思ひ出すまいと 言ふランボー 銀輪駆けて 行くはヤカモチ (銅なってんの?)銀輪の きみ山頭火 なるならば うしろ姿で しぐれて見せよ (しぐれ煮の家持) 唐寺(からてら)の チンゲン菜に まぎれてや 蕪(かぶら)連れ来た 聖護院大根 (隠口(こもりく)の蕪村)霞立つ 春日(はるひ)の霧(き)れて 初神(はつかみ)の 告(の)らすはすみれ野 歩けよとかや (吉備歩吉備(きびのほきび)) 消えのこる 雪のマリーに 金盞(きんせん)の 花のさけとや 南の庭は (雪見酒)歯の虫の おはしましける わが君に いかにかチョコの 贈らうべきや (高橋虫麻呂の妻)ワッフルを 食(く)へる虫なら チョコっとは チョコも食(く)へかし 吾が背の君よ (大伴虫持(おほとものむしもち)の妻)春の雪 誘へる風の 散らせるは 花と受けなな 薄氷(うすらひ)の池春の雪 ひと夜の白き 夢なるか 知らにと椿 濡れて咲きたる クロッカス 春の女神の 花笑みは 黄なる大地の 色にしあれり (偐家持)溌剌と 春を咲きたり クロッカス (筆蕪蕉) 白鷺の 飛び去り行きし 田の土に 春の香立ちぬ 祖父の面影 (通りゃんせ)(注)掲載の写真は木の花桜さんのブログからの転載です。

2011.02.24

コメント(12)

-

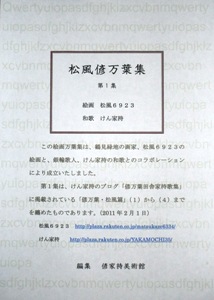

偐万葉・松風篇(その15)

偐万葉・松風篇(その15) 本日は松風偐万葉集の第3集の編集を完了。河内温泉大学図書館へ「寄贈」いたしましたので、近日中に公開されることと存じます。 さて、その元ネタの松風篇(その15)をアップします。偐万葉シリーズ第93弾となります。 <参考>過去の偐万葉・松風篇と松風偐万葉集はコチラから ご覧下さい。 松風さんのブログはコチラからどうぞ。 偐家持が松風朝臣麻呂に贈りて詠める歌22首併せ俳句2句松かさの はじけていづち 来たれるや けやき背にして 描けといふらし (松笠郎女)松傘を わすれたるかや 雨坊主 (傘蕪蕉) いかならむ 夢とうつつの はざまには 黄葉色(もみぢいろ)なり 鶴見野原はひとはみな ゆめとうつつの あはひにぞ こんじきなれる けしきもつらむ (げんやかもち)自転車の 人やいづくに 急ぐらむ 欅ゆるりと 空めざせるに (冬野槻麻呂) 朝(あさ)烏(がらす) 群れるを厭(いと)ひ 来たりしに 鶴見(つるみ)大池(おほいけ) 飛び交ふかまめ (烏の紋次郎)鶴見なる 冬野の朝も それぞれに 走り行く人 自転車の人 (眺(ながめ)野(の)絵(え)麻呂(まろ)) それぞれの 朝にしあれり 人はみな おのがたつきに 今立つならむ (我屋(われや)絵(え)麻呂(まろ))老いの坂 見えて泥縄 体操の 朝も三日は 晴れてはあれど (鶴見老(つるみのおゆ)) 傘堂と 呼ばれはせねど 年ふりて きのこのあづま屋 神さびにけり (笠鶴村(かさのつるむら))ママチャリは やまとをみなの しるしなれ 鶴見大路を 行くはたが兒ぞ 家のきかまく (遊略天皇) (注)575777の仏足石歌体の歌です。橿の実の ひとり行く兒や ママチャリの 足とめしまし われと語らへ (鶴橋虫麻呂) 春草の 時にはあらね 日も照れば しばし丘の背 やすみ行かれよ (鶴見丘麻呂)赤衣(あかころも) をとめの行けば 道の隈 白き標(しるべ)に 春立つらしも 古き榎(え)の 大木(おほき)ありたり 日のさせば 遠き槻群(つきむら) 春立つらしも冬よけれ 枯野静かに 日の照りて 色削ぎ落とし なれる景色の 鴨肉を 葱にしまける 吾(われ)をかも 知らにと役所 見ぬふりすなる (亀本鶴麻呂)去年(こぞ)の冬 落としし手袋 信貴山ゆ 風に吹かれて そこに散りけむ (鶴見夫人)槻の木の 風は清みか 如月の 空ゆ白雲 ほつ枝に流る 春立ちぬ をとめの軽(かろ)き 銀輪の 音にも今朝は それと知らるる (銀輪娘子)銀輪の 音も軽(かろ)みか 春立つ日 (蕪輪) 橿の実の ひとり行く兒や 藍(あゐ)衣(ごろも) 白き仔犬を 連れてやもがも (鶴見橋虫麻呂) 冬ごもり 春さり来れば ますらをも 花咲(ゑ)み見むと 恋ひ来(き)にけらし (偐梅持)我が背子が 描(ゑが)くと聞けば いくばくか 今日降る雪の うれしからまし (雪明皇后)(注)掲載の絵画は松風さんのブログからの転載です。

2011.02.17

コメント(6)

-

はだれのいまだ消えのこりたる

今日はうらうらの春日和。午後から銀輪散歩に。いつものコース、恩智川沿いの道を大和川までMTBで走って来ました。 石川と大和川が合流する地点の少し東(上流)に、大和川に架かる橋がある。国豊橋である。国道25号が通る橋である。(国豊橋) 橋の下の河川敷から南東を眺めると二上山が。アップにすると、山肌に雪が白く消え残っているのが見える。 我妹子が「家持の『はだれ』の歌はどんなだったかしら?」と尋ねたので、「わが園の 李(すもも)の花か 庭に降る はだれのいまだ 残りたるかも」だと教えたことなどを思い出しながら、二上山の「はだれ」を写真に撮る。 (注)はだれ=まだらに降った雪。まだら雪。御食向(みけむか)ふ 南淵山(みなぶちやま)の 巌(いはほ)には 落(ふ)りしはだれか 消えのこりたる (巻9-1709 柿本人麻呂歌集) 上の万葉集の歌が連想される眺めであるが、万葉歌の方は明日香の奥の南淵山を飛鳥川の岸辺近くから眺めてのものであるのに対して、こちらは河内の大和川の岸辺から眺める二上山のはだれである。(国豊橋の下から二上山<左奥>を望む。)春日(はるひ)照る 青二上(あをふたかみ)の 山に降りし はだれかいまだ 消えのこりたる (偐家持)(高橋虫麻呂歌碑) さて、以前にも本ブログでご紹介した高橋虫麻呂の歌碑(巻9-1742、1743)であるが、この歌に出て来る片足羽川は大和川、石川と説が分かれ、それによって「河内の大橋」の架かっていた場所の説も区々となるのであるが、一説には、上の国豊橋のある場所に架かっていたという。 本日、国豊橋の写真を冒頭に掲載したのは、このことを言いたかっただけのことなのでありました(笑)。 今の国豊橋は写真でもお分りのように、さ丹塗りでもなく、赤裳の娘子の渡る姿もなく、車がひっきりなしに走っているばかりなのであるが、川辺に下りて、二上山の方を眺むれば、虫麻呂が眺めた娘子の背後の景色はこのようなものであったかも知れないという気もして来るのであります。(大日禅寺) 大日禅寺は、虫麻呂の歌碑のある大和川右岸からJR線、近鉄線を渡って、東へ坂を登った処にある。以前にも立ち寄っているので、本ブログでも写真を掲載したかも知れませんが、今回もちょっと回り道しましたので、写真を掲載して置きます。 寺の前でたまたま行き遇った地元のご年配の男性がお話して下さったことですが、本能寺の変で信長が殺された際に、信長の影武者(何人かいた内の一人)で、事件の時に堺に居たのが、自身の身を守るため、この寺に隠れたということらしい。家康の話もされていたから、家康の影武者のことだったのかな?随分早口で色んなことをお話になったので、記憶が早くも混乱しています(笑)。(二宮神社) 寺の隣の二宮神社の境内で暫し休憩した後、帰途に。ノンストップ(赤信号によるストップは別として)で自宅まで高速で走ったら、最後の自宅への上り坂では少々足にきました(笑)が、何とか玄関先まで走り切りました。<追記・注>「春日照る青二上の・・」の偐家持の歌以下の文字のフォントがポイントの小さいものに変化してしまっていること(原因不明)が判明しましたので、本来のポイント14に復元修正しました(2020年11月8日)

2011.02.16

コメント(6)

-

春の雪

昨日は昼頃からみぞれ混じりの雨が雪に変り、夕方までひとしきり降りました。11日に続いての積雪となりましたが、夜には止み、今朝は屋根に少し消え残っている程度で、それも日が昇ると共に跡形もなく消えてしまいました。春の雪はかくしもあるか、ですが、大阪の雪はいつにてもこれが普通です。今日の若草メールで、友人の凡鬼さんが「春の雪」に因んだ春の季語を紹介されていました。抜粋すると「・・・牡丹雪も春の雪の代名詞です。春は水分が多く大きな雪の塊になりやすく、牡丹雪が降りやすいのだそうです。よく似た季語で『雪の果』ともいわれます。副季語として、名残雪、雪の別れ、別れ雪、忘れ雪、涅槃雪、などともいわれます。涅槃雪は2月15日の涅槃の日の前後に降る雪をいいます。」とのこと。 (注)副季語=本来の季語に派生して生まれた季語。 してみると、昨日の雪は涅槃雪でありましたか。それとも、お釈迦様が亡くなられたのは旧暦の2月15日だから、昨日のは「(新)涅槃雪」または「涅槃雪もどき」と言うべきなのか(笑)。(2階の書斎から見た午後4時半頃の風景) 紫の袖にちりけり春の雪 (一茶) 下町は雨になりけり春の雪 (子規) 南天に寸の重みや春の雪 (漱石) からたちの打ちすかしけり春の雪 (龍之介) 袖に来て遊び消ゆるや春の雪 (虚子) この道しかない春の雪ふる (山頭火)春の雪 間なくし降れば 銀輪の 身はすべをなみ 書斎の雪見 (棚から牡丹雪)春の雪 間なくし降れば なにしかも つばらつばらに 我妹し思はゆ (偐家持) 本日は恒郎女様よりお電話があり、午後1時半頃に智麻呂邸を訪問。新作3点を仕入れて参りました。ご近所の小学生のSちゃんが昨日智麻呂さんに手づくりのヴァレンタイン・チョコを持って来てくれたので、そのお礼の手紙の絵(チョコの絵とお雛様の絵)を描き上げた。ついては、Sちゃんに絵を渡す前に写真に撮って欲しいというのがお電話の内容でした。詳しくはまた智麻呂展でご紹介いたします。 夕刻は、大学の同窓会の幹事会の例会で梅田へ。幹事会の後はいつもの場所、「アサヒスーパードライ梅田」で懇親会。9時半解散で、帰宅は10時半。 ということで、何と言って話題もありませぬが、遅くなってのブログ・アップです。

2011.02.15

コメント(10)

-

第72回智麻呂絵画展

第72回智麻呂絵画展 本日はまたまた智麻呂絵画展であります。智麻呂氏の絵筆の進み具合も順調。偐家持美術館長も忙しい(笑)。 では、第72回絵画展どうぞお楽しみ下さいませ。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~(百合)白百合の 咲きて春立つ かすみ草 うすむらさきの 恋と言はなく (偐家持) この花は先日の若草読書会に小万知さんがお持ち下さったものだったかと記憶します。(苺)朝露に 濡れて苺の 赤々と どちとしあれる 若草の里 (偐家持) (注)どち=仲間、友だち この苺は下の干し柿と共に偐家持が読書会に持参のもの。ヤカモチはこの処、何となく果物担当のような役回りになって来ていますなぁ(笑)。 (蜜柑) この蜜柑もどなたかが読書会にお持ち下さったもの。下の干し柿も水仙Aもそうですが、今回の絵画展は読書会の持ち寄り品が多く絵になっていますな(笑)。花も果物も、みんな丁寧に描かれていて、素晴らしい絵になっています。 (枯露柿) (水仙A)(水仙B) 上の水仙Bと下の「クウ」は、小万知アルバムの写真から絵にされたものであります。水仙も智麻呂氏の好きな花の一つだそうな。もっとも、智麻呂氏の好きな花というのは数え出すとキリがないというものではありますが(笑)。 そう言えば、先日お聞きしたお話ですが、或る日、智麻呂氏は、道端で垣根越しにどなたかのお家の庭に咲く蝋梅の花を飽かず眺めて居られることがあったらしいです。通りがかった男の人が「どうかされましたか?」と心配そうに声を掛けられました。車椅子で花を見上げつつ身じろぎもせぬ姿は、その方には身体の具合が悪くなるなど何か異変が生じて立ち往生している風にも見えたのでしょう。「蝋梅」で人を「狼狽」させることになるとは智麻呂氏も思いもよらなかったことでしょうが、ちょっと面白く、そしてちょっと温かくなるお話でありました。(吾輩の名は「クウ」である。) クウ君は小万知さんちのワンちゃんですが、生き生きとした真っ黒の目と鼻の表情がいいですね。智麻呂氏は「花」の画家だけあって「鼻」を描くのも得意なようですな。 我が名は「クウ」なり。空の空、空の空なるかな、すべて空なり。これは旧約聖書「伝道之書」の冒頭の言葉として有名であるが、彼の名がこの「クウ」であるのか、「食う」の「クウ」であるのか、それとも仔犬の頃にワンと鳴けずに、クーと言っておったゆゑなのかは、小万知さんにきいてみないと分らぬことでありますな(笑)。 しかし、この澄んだ漆黒の目を見ていると、「食う、食う」や「クークー」よりも、「空の空」という伝道者の言葉が似合いであるように思えますな。(梅)梅の花 咲くや春べと 鶯の 来鳴く夕風 月照る庭は (偐家持) 大伴家持の雪月花の歌に対抗して、花鳥風月の歌にしてみましたが、四つも入れるとちょっと無理筋の歌になりますかな(笑)。<追記・注>写真3枚(「水仙A」「吾輩の名は『クウ』である。」「梅」)が横倒しの歪んだ画像になっていたので、2020年11月9日これを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.

2011.02.13

コメント(6)

-

松風偐万葉集

松風偐万葉集の第1集と第2集が完成しました。 鶴見緑地の画伯、松風氏と銀輪の偽歌人、偐家持とのコラボによる、絵画万葉集であります。偐万葉・松風篇を編集したものでありますので、内容的には重複しますが、表紙を付けて本の体裁にしております。 我が友人が運営管理する「河内温泉大学図書館」の偐家持美術館のコーナーに収録されて居り、どなたでも閲覧・ダウンロード自由であります。 松風絵画ファンの方どうぞご覧になって下さい。本日第1集が閲覧可能となりました。第2集も近日中に閲覧可能となる予定です。 <参考>河内温泉大学図書館はコチラからどうぞ。 松風偐万葉集第1集 松風偐万葉集第2集 (本日・12日から閲覧可能となったようです。2月12日追記) (松風偐万葉集第1集) (松風偐万葉集第2集) また、先日の若草読書会での歌会での和歌などを収めた「若草歌壇2011年初春篇」も編集が完了しましたので、近日中に同図書館にて公開される予定であります。 (本日12日より閲覧可能となりました。2月12日追記。) 若草歌壇2011年初春篇(若草歌壇2011年初春篇) 本日は、大阪では今年初めての積雪となりました。自宅近くの枚岡梅林もご覧のように雪景色となりました。 白梅は雪に紛れて咲いているのやら、いないのやら、「初霜の白菊」ではありませぬが、「初雪の降り惑はせる白梅の・・」になってしまっていました。(雪の枚岡梅林) こういう雪景色にあっては、紅梅が有利です。白梅の 雪のまぎれは 紅梅の 花道知辺(みちしるべ) ここだ咲きたる (偐家持) (注)この梅は「みちしるべ」という品種だそうです。<付録> 偐万葉・松風篇 その他の偐万葉 偐万葉シリーズ記事一覧 その1 その2

2011.02.11

コメント(12)

-

囲碁と梅と水仙

本日も梅田スカイビルでの囲碁例会に自転車(トレンクル)で行ってまいりました。途中から雨がパラパラ。雨具は背中のザックに入れてあったが、面倒なので、そのまま走っていたら、結構濡れました。 この処の昼食場所と決めている、アポロカフェに着いた頃は上着も髪も濡れ濡れ。紀面濡(きのつらぬれ)一歩手前の状態でありました。 昼食後、スカイビル1階の喫茶店で、元の勤務会社の有○、柏○両氏と同席で珈琲。ついでに、ちょっと早いバレンタインチョコを送って来てくれたSさんに、かなり早い(?)ホワイトデーということにして、喫茶店でショートケーキをいくつか買って、お礼にお届け。 碁の方の出席者は竹○、青○、福○、平○、村○の5氏と小生の6名。福○氏に1勝1敗。竹○氏に1敗、青○氏に1敗で、1勝3敗。注意力散漫になっていたようで、随所で見落とし、勘違い発生。これでは勝てません。今年に入っての成績はこれで6勝6敗。調子が出ませんなあ。(梅田スカイビルの22階ブリッジ) 帰途は、大阪城の梅林に立ち寄って梅の写真を撮って来ました。(大阪城・東側堀) 梅林は早咲きの梅がもう満開になっていて、園内に入ると馥郁とした香に包まれる。例年よりは少し早い満開ですかな。紅梅の方の写真はピントがうまく合っていなかったようで失敗。白梅だけ、どうぞ。(大阪城の梅)梅の花 今盛りなり 百鳥(ももどり)の 声の恋(こほ)しき 春来たるらし (田氏肥人(でんしのうまひと) 巻5-834) 天気予報ではこの後11日と14日に大阪でも雪マークが出ている。寒の戻り。梅の花に白雪という光景が見られるかも知れない。夜になって月が照れば、大伴家持の雪月花の歌のような景色となるのかも(笑)。雪の上に 照れる月夜(つくよ)に 梅の花 折りて贈らむ 愛(は)しき兒もがも (大伴家持 巻18-4134) 梅の足元には水仙も咲いていました。で1首。このレベルでは「本歌取り」ではなくて「盗作」ですかな。冬に逆戻りで「冬咲く」ということでご容赦を。雪の上に 照れる月夜に 水仙を 摘みて贈らむ 愛しき妹がも (偐家持)(水仙)<追記・注>本文の文章の一部の文字フォントが小さいものに変わってしまっている(原因不明)ことが判明したので、2020年11月8日これを復元修正しました。

2011.02.09

コメント(10)

-

大依羅神社銀輪散歩

本日は12時45分自宅を出発。大阪市住吉区庭井にある大依羅(おおよさみ)神社まで銀輪散歩して来ました。帰宅したら4時41分でしたから往復約4時間の銀輪散歩でありました。 一昨日(6日)の石川銀輪散歩の記事で柿本人麻呂の妻、依羅娘子の歌を掲載しましたので、その関連で思い立っての銀輪散歩であります。 昨年末の「煤逃げ銀輪散歩」と同じコースで、国道479号(内環状線)に出るまで、西へ、西へと走る。 八戸ノ里公園で、小休止。暑くなって来たので上着を脱ぎ腰に巻きつけることに。これで丁度よい。(八戸ノ里公園) 地下鉄千日前線の北巽駅付近で国道に出た。左折して国道を今度は一路南へ。大和川に出るまで走り、大和川の堤防の道を西に下れば、目的地に着く筈。 昨年末の横野神社址を訪ねた銀輪散歩で省略した巽神社が途中にあるので、立ち寄って行くことにする。横野神社が合祀されているのである。<参考>「煤逃げ銀輪散歩‐犬養万葉歌碑」(巽神社)(節分にも茅の輪をするのですな。) 巽神社についてはコチラをご参照下さい。 巽神社から少し南に行った処に楠の大木が一本あり。石碑が立っている。近寄ってみると「楠正長旧跡」とある。楠正成の孫に当たる人物らしい。(楠正長旧跡。右にひっくり返ってるのは小生のMTB。)(楠正長旧跡碑) 由来は下の説明板をご覧下さい。 その一角に歌碑があった。先の「煤逃げ銀輪散歩」でも紹介した続古今和歌集撰者の藤原光俊の歌の歌碑でした。霜枯(しもがれ)の 横野(よこの)ノ堤(つつみ) 風(かぜ)冴(さ)えて 入汐(いりしほ)遠(とほ)く 千鳥(ちどり)鳴(なく)なり(藤原光俊(ふじわらみつとし) 続古今集)(藤原光俊歌碑) <参考>藤原光俊(葉室光俊) 瓜破(大橋の手前で大和川の堤防の道に入り、西へ。近鉄南大阪線を越えて、大依羅神社へ。阪南高校の裏に神社があるのだが・・。(瓜破大橋)(近鉄南大阪線)(大依羅神社・・北側) 境内はさ程広くはないが、いい雰囲気の神社である。古代、この辺りを本拠にした依羅氏に所縁の神社なのであろう。 依羅氏は河内国丹比郡依羅郷などを本拠とした百済渡来系氏族であるが、人麻呂の妻の依羅娘子が石見国での現地妻とすると、依羅という名が少し引っ掛かる。石見から京に連れて上り、人麻呂が、依羅氏の養女にした上で自分の妻とした、という説などが生まれる由縁である。(東側から)(拝殿) 祭神は下記の通りです。<参考>大依羅神社(Wikipedia) 大依羅神社(西側門)(西側参道) 参道の左(北)側は阪南高校の校庭になっている。 (大依羅神社社標碑) (依網池址碑)(大和川自転車道) 帰途、堤防の道で二匹の中型犬をリールを付けずに散歩させている男性が前方からやって来た。するとその内の一匹が吠えながら迫って来た。自転車を辛うじてかわし、逃げる。追って来る。速度を上げ振り切る。犬は長い時間は走れないから、一気に逃げるに限る。以前にも同じ経験をしているが、或る程度の大きさ以上の犬は繋いで散歩させろよ(怒)。飼い主の男はこの間、吠えかかる犬に声を上げて注意した風がなかったのも、今思えば変である。自転車に乗っていたのが子供だったら・・、と思うと、少し腹が立って来た。(阪和貨物線跡) 廃線となった貨物線が大和川の堤防下を通っている。レール撤去工事が進行中であるが、まだ残っている区間もある。 こういう景色は小生の好みである。<追記・注>写真3枚(「大依羅神社社標碑」「依網池址碑」「阪和貨物線跡」)が横倒しの歪んだ画像になっていたので、2020年11月9日これを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.

2011.02.08

コメント(11)

-

偐万葉・マダムゴージャス篇(その1)

偐万葉・マダムゴージャス篇(その1) 本日は偐万葉シリーズ初登場マダム・ゴージャスさんです。昨年の12月から当ブログをご訪問下さるようになりました。 では、マダム・ゴージャスさんこと宝郎女様と偐家持とのコラボなる偐万葉・マダムゴージャス篇、どうぞお楽しみ下さいませ。 <参考>マダム・ゴージャスさんのブログはコチラからどうぞ。 偐家持が宝郎女に贈りて詠める歌15首併せ俳句1句 並びに宝郎女の詠める歌8首 宝郎女の贈り来たれる歌 い行相の 坂のふもとの 風祭 汝が髪に降れ 紅葉のかんざし 偐家持の返せし歌並びに俳句散りまがふ もみぢかざしに 訪ね来し 人ぞうれしき 行き逢ひの坂行き逢ひの もみぢ葉かざし 行く子かな (筆蕪蕉) 宝郎女の贈り来たれる歌 星流れ 天つ船かと 問ふ君に 寄り添ひしまま 消えなましものを 偐家持の返せる歌寄り添ひて たぐひてあれば 迎へ船 来じもよしとぞ 思ひ始(そ)めにき 宝郎女の作れる歌 ほの白く タオルは光る いつもより 奥行き深き 部屋の彼方に 偐家持の追和して詠める歌蛍火の ほのかに見えて 干しタオル なに面影と 思ふ日の暮れ星見草 清き月夜に 白木綿(しらゆふ)の 雪にぞあらし 群れて含(ふふ)めり 宝郎女の贈り来たれる歌 長ネギの 白妬ましき 一息に 薄皮を剥いで 垂直に置く 偐家持の返せる歌朝に日(け)に 埋もれてあるを いとはずて なれる白なり ひとなねたみそ (白葱娘子(しろねぎのをとめ)) 宝郎女の贈り来たれる歌 あかねさす シンビジウムは 自ずから 咲くことを決め 咲いて美し 偐家持の返せる歌おのづから さくときめたる 花なれば 屹(きつ)とゆるがず 我妹(わぎも)のごとや (真美自有無(シンビジウム))銀輪の 道に日暮れて 影持も 先へ先へと 家路恋ふらし人の行く 裏に道ある 花の山 時に裏道 行くもあのマリー (マリア証券)デトロイトの 書店の午後の 日のたけて 俵万智読む マダム・ゴージャス (アイスクリーム革命)タワラマチ ナニナニコマチ ウタコマチ ウタタネニスル サラダキネンビ (うたた寝の種麻呂) 宝郎女より贈り来たれる歌 いかにせむ 佐野橋思ひの ほか長く 降りくる雨に 避けるすべなく 偐家持の返せる歌是非もなし 降り来る雨や 佐野の橋 われ貫之も 面(つら)濡れとなり (紀面濡(きのつらぬれ)) をみならは 大地に生くる 木にあれば をのこは鳥か 飛べる間の夢 (ムンクの駄々麻呂) 宝郎女の贈り来たれる歌 ころころと 金の光のこぼれくる 冬の夜空に 住む玉(たま)兎(うさぎ) 偐家持の返せる歌金(きん)烏(からす) 去りてころころ 光ます 玉の兎の 夜更かしおめめ (玉兎郎女(ぎょくとのいらつめ)) 宝郎女の贈り来たれる歌 忘れじの 人にあらねば 野の菊を ゆるくまとめて 贈る花束 偐家持の返せる歌梓弓 引きみ緩べみ たはむれの 恋とこそ知る ゆるき花束 (ゆるキャラ家持)繭隠(ごも)る 黒き森あり しらじらと 明けゆく冬の 朝こそ死なめ (臨終家持) (注)掲載の写真はマダムゴージャスさんのブログからの転載です。

2011.02.07

コメント(8)

-

山茶花、椿、蝋梅、梅そして石川散歩

昨日5日は墓参。そのあと、少し山沿いの野道を辿り、枚岡梅林・枚岡神社・枚岡公園へ。そこで見つけた春を少しばかりご紹介。(山茶花) これは自宅の庭の山茶花。墓参に出掛けようとしたら、葉陰にそっと咲いていました。山茶花は春の花と言う訳には参りませぬが、その花姿が可愛らしくありましたので、それに免じて、嫌がるのをここに引っ張り出すことといたしました(笑)。わが屋前(には)に 咲ける山茶花 春立てば 咲けど葉陰に はにかむらしも (偐家持)春立てば 椿とも見む 山茶花の 八重にし咲くの 見らくしよしも (偐家持) 墓への坂道を登って行くと、甘い芳香が。見ると蝋梅が今を盛りと咲き匂っているのでありました。 椿と山茶花の違いについては、花びらがバラバラに散るかどうか、葉にギザギザがあるかどうか、という程度が小生の知識で、バラバラ・ギザギザがサザンカと覚えているのであるが、必ずしもその区分は明確ではない。しかし、蝋梅と梅とは、その違いは一目瞭然である。こちらは名前が似ているだけで、全く別の花である。(蝋梅) 蝋梅は枚岡神社の境内にもありました。甘き香に誘われて近付いてみると、こんな感じ。梅とは全く違う花であることが分かる。しかし、その香と遠目の佇まいは梅に似ていなくもない。だから蝋梅でいいのだ。(蝋梅をアップで。) 枚岡梅林の梅は未だチラホラで、満開までには今少し日数がかかりそう。(枚岡梅林)人みなは 春は桜と いふなれど まず咲く梅を 春とや言はむ (梅郎女)冬ごもり 春さりくれば 梅の花 見せばや妹に 今しぞ咲ける (偐家持) 朝鳥の 声のとよみて 白梅の 花は咲きたり 一輪二輪 (偐家持) 紅梅と白梅。いづれ劣らずあでやかに。くれなゐと 真白にぞ咲く 梅の花 春の競(きほ)ひの 見らくしよしも (偐家持)(枚岡公園の雑木林) 枚岡梅林・枚岡神社から枚岡公園へとハイキングコースがあり、この日も生駒山に向かう登山姿の人を見かけましたが、小生は公園から、Uターン。 枚岡公園の雑木林は未だ春眠のようです。 (先日と今日、大阪・交野市在住の知人M氏からメールあり、昨年暮の星田妙見宮の万葉歌碑が地域ネットで取り上げられたので、とご紹介のお知らせが届きました。興味のある方は「ええで交野」をクリックしてご覧下さい。) 本日(6日)はいつもの銀輪散歩コース。大和川を渡り、石川自転車道を富田林まで走って来ました。日曜日とあって、いつもより自転車族も多く目にしました。(石川) 柿本朝臣人麻呂の死(みまか)りし時、妻依羅娘子の作れる歌二首今日今日と わが待つ君は 石川の 貝に交(まじ)りて ありといはずやも (巻2-224)直(ただ)にあふは あひかつましじ 石川に 雲立ち渡れ 見つつ偲(しの)はむ (巻2-225) 万葉集に出て来る、上の歌の石川は、江ノ川、高津川、浜田川など島根県の川とする見解が多いが、少数ながら、この石川のことだという説もある。 それはさて置き、ここの自転車道はいつ走っても爽快である。遠くに二上山が見えるのも小生にはお気に入りなのである。(石川自転車道)(枯れたる葦の間に二上山が見える。)葦の間に 二上山の 青みこそ 銀輪万葉の 道とや言はむ (偐家持)石川の 葦辺を行けば 二上に 霞たなびく 春立つらしも (偐人麻呂)(石川の土手) 河川敷の自転車道から見上げると、土手を行く人が西日に照らされてシルエットになる。そして振り返って川中に目をやると、枯れた葦が端正な姿を見せる。(自転車道は、美しい枯れ葦の景色を楽しむ道でもある。) 富田林でUターン。日没と競争で帰路に。恩智川沿いの道から花園ラグビー場経由、自宅に。帰宅したら、元の勤務先の社員のSさんから、他の書類と一緒にバレンタインデーのチョコが「(チョコッと)早いですが」というメモを添えて、送られて来ていました。義理チョコでもやっぱり嬉しいものですな(笑)。有難うSさん。(近鉄特急) 恩智川沿いの道は近鉄大阪線と並行しているので、時にこのような景色も。

2011.02.06

コメント(8)

-

第71回智麻呂絵画展

第71回智麻呂絵画展 さて、お待ち兼ね本日は智麻呂絵画展であります。先月30日に仕入れた絵などの公開でありますが、なにやかやと館長が他のことに「かかづらふ」て居りましたので、今日になってしまいました。 まあ、春立つ日にてもあれば、お日柄もよろしきことにて、どうぞごゆるりと、ご覧遊ばされませ。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~(城崎の海岸) これは、昨年の暮にお嬢様ご夫妻と共に城崎旅行された際のホテルの前の海岸の眺めです。智麻呂氏の求めに応じてお嬢様の旦那さんが何枚も海岸の景色の写真を撮って下さったそうな。 絵はその写真と記憶の中の印象とを基にご自宅に帰って来られてから絵にされました。智麻呂絵画では珍しい風景画であります。城崎(きのさき)の 荒磯(ありそ)に寄する 白波に 浦の島子の 古(いにしへ)思(も)はゆ (偐家持)城崎の とどろ寄す波 白木綿(しらゆふ)の 花にもがもな 妹にし摘まな (偐家持) 浦島伝説の地は城崎の東方20km、丹後半島の網野であるが、高橋虫麻呂の歌(巻9-1740)を此処城崎の海辺で偲んでも、そう場違いではあるまい(笑)。(花びら餅) 正しくは菱はなびら餅と言うのであるが、新年のお菓子である。 正月の何日であったか、ヤカモチが智麻呂邸を訪ねる際に通りかかった和菓子舗で目にしたので、手土産にお持ちしたものである。餅に差し渡した棒状のものは牛蒡である。詳しくは上をクリックしてお読み下さい。 (聖護院大根と蕪) 上右の蕪は「凡鬼農園」からお届け戴いたもの。智麻呂さんが絵に描きたいと思った時には、既に恒郎女様が料理に。仕方がないので恒郎女様は蕪を求めて、畑に、いや違いました、青果店へ。なれど蕪がないので聖護院大根を買い求めて来られました。それが上左の絵であります。 しかし、智麻呂さんの蕪への思いは断ち難く、と、何と段ボール箱の隅から他の野菜の陰に紛れて残っていた1本の蕪が顔を覗かせたのでありました。かくて、上右の絵となった次第。 (節分の豆) 節分に先だって、画材にと偐山頭火氏が智麻呂さんに届けたのが上の節分豆セット。恒郎女様に「奥さん、これでは豆の数足らんやろう。」と偐山頭火がのたもうたらしいが、一言多い処が偐山頭火氏の愛すべき処でもあるのですな。恒郎女・偐山頭火のコンビも結構漫才をしている、と偐家持は見ているのである(笑)。(ギリシャの町) これは、昨年ご夫婦でギリシャ旅行をされた時の・・いや間違いました。槇麻呂さん持参の写真の中にあったギリシャの町を絵にされたものでありました。これまた、珍しい風景画であります。うみ青く さやにぞ白き ギリシャなる 町いちしろく われ恋ひめやも (大兎皇子) 「ぎ」はギリシャもあったのだ。ということでうさぎの歌を1首。 ギリシャの財政危機が与えた世界経済への影響のことは、和歌と絵画の世界では不問に付すことになって居る。ギリじゃ人情じゃ。(よもぎ餅) この餅も偐家持が手土産に持参したもののようです。若草や 餅で絵を釣る やかモチか (大伴草餅) いよいよ、けん家持もネタ切れのようです。俳句が殆ど「俳苦」になっていますな(笑)。(凧) 上と下は、智麻呂氏がデイサービスでものされた作品であります。 上は凧です。「好きな字を一字書きましょう。」というものであったらしいですが、智麻呂氏の選ばれた字は「愛」。いかにも智麻呂氏らしいですな。 「神は愛なり。」 「この中で最も大いなるものは愛である。」 下は鉛筆による腕時計のスケッチです。(腕時計)(和菓子) 上のお菓子についての情報は持ち合わせませぬ。 記述は全て、智麻呂氏や恒郎女様との会話の断片的な記憶を呼び起こしてのものでありますので、不正確・間違いがありましてもお赦し給わりたく存じまする(笑)。<追記・注>写真6枚(「城崎の海岸」「節分の豆(2枚)」「よもぎ餅」「凧」「和菓子」)が横倒しの歪んだ画像になっていたので、2020年11月9日これらを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.

2011.02.04

コメント(8)

-

囲碁と都会の里山の春

本日は囲碁の日。夕刻から年来の友人N氏との会食の約束があったので、銀輪で行くのは諦め、電車で梅田へ。 本日の出席者は青○氏、竹○氏、福○氏、荒○氏、平○氏と小生の6名。 成績は1勝2敗。青○氏、竹○氏に各1敗、福○氏に1勝。 会場の梅田スカイビルに少し早く着いたので、喫茶店で珈琲した後、スカイビルの敷地内の里山、「花野」を散歩。春を写真に撮ってみました。(菜の花) 花野にはもう菜の花が咲いていました。小さな都会の春です。小さい秋ならぬ小さい春を見つけてしまったヤカモチでありました(笑)。(ヤブツバキ) ヤブツバキも花を咲かせていました。 椿と来ればこの歌ですな。巨勢(こせ)山の つらつら椿 つらつらに 見つつ思(しの)はな 巨勢(こせ)の春野を (巻1-54 坂門人足(さかとのひとたり))川上(かはかみ)の つらつら椿 つらつらに 見れども飽かず 巨勢(こせ)の春野は (巻1-56 春日老(かすがのおゆ))(花野) 万葉歌に登場する花はないかと探していたら、ユズリハの木がありました。万葉では「ゆづるは」として登場するが、その名の由来は、この木は新しい葉が成長しきってから旧葉が落ちるという処から来ている。即ち「譲る(り)葉」である。 残念ながら新しい葉が未だ出ていなくて、新旧交代はもう少し先のようではありましたが・・。(ユズリハ)いにしへに 恋ふる鳥かも ゆづる葉の 御井(みゐ)の上より 鳴きわたり行く (巻2-111 弓削皇子)いにしへに 恋ふらむ鳥は ほととぎす けだしや鳴きし 吾が思(も)へるごと (巻2-112 額田王) 吉野に出掛けていた弓削皇子が都にいた額田王に贈った歌が上の歌。これに額田王が返したのが下の歌。 「ユズリハの木のある泉の上を鳴き渡ってゆく鳥がいましたが、あれは昔を恋う鳥でしょうか」と問いかける弓削皇子に、額田王は「私のように昔を恋しがって鳴く鳥はホトトギスでしょうね。」と返している。 ホトトギスは現世と常世、あの世とを自由に行き来する鳥と考えられていたのである。山坂を越えて飛んで行く鳥を「坂鳥」というが、鳥は自由に境界を越えて飛んで行く処から時間の境界も超えて行くと考えたのでしょうか。人は死ぬと鳥になるとも考えられていたようです。(花野から見上げる梅田スカイビル) 碁の後のN氏との会食はスカイビルから歩いて10分余の福島区の「てんぷら敬」というお店。若いご夫婦でやって居られる、アットホームなお店。天麩羅コースやお鍋など、ゆっくりくつろげるお店です。二人共初めて入ったお店でしたが心地良い時間を過ごさせて戴きました。

2011.02.02

コメント(16)

-

第9回和郎女作品展

第9回和郎女作品展 本日は、1月30日の若草読書会にお持ち戴いた和郎女さんの作品「兎」による、第9回和郎女作品展であります。 皆さまの卯年に幸多かれとの祈りも込めての開催であります。(瑞兎迎春) シンガポールご在住のブロ友、nanasuguさんのブログの写真に写っていた旧正月(春節)を迎えるための兎の飾り物に掲げられていた言葉が「瑞兎迎春」でありましたので、これを使わせていただきました。 では、先日の若草歌会のうさぎの歌から1首。 うめの花 さくやふふむや 暁(ぎやう)闇(あん)を ひらき卯の年 初春の朝 (偐家持)(桜と兎)うさぎ うさぎ 弥生の野原 見渡す限り・・間違った。さくら さくら 弥生の空は 見渡す限り・・でした。うさぎ 跳んだ跳んだ・・また、間違った。さくら 咲いた咲いた・・でした。 こういうのを「卯喝(ウカツ)」と言うそうな。(月と兎) 月の砂漠を はるばると 旅のウサギ が行きました。(?) うさぎ うさぎ なに見て はねる・・(海を渡る兎) 因幡の白ウサギですかね。 行き先は勿論スペイン。 何となれば、スペインは兎の国だから。 スペインの正式国名は エスタ・ド・エスパニョール(Esta do Espanol)。 エスパニョールはローマ時代の地名ヒスパニアHispaniaから来ていて、 ヒスパニアの語源は、カルタゴ人がこの地の海岸地方に植民地をつくり、 スパンSzpan「兎」の国と呼んだからとか。この国の山野には兎が多か ったのですな。無論異説もありますが、ここではそういう固いことは言 わないのである(笑)。(兎の熊手) 兎を付けても熊の手とはこれ如何に? 写真の角度が悪くて熊手には見えませぬが熊手なのです。 「何?そういう説明は蛇足じゃと?」 兎角ブログは書きにくい(猫目漱石)(兎のストラップ) このストラップ、もっと種類がありましたが、撮影が洩れましたので、3点だけご紹介です。 (兎の短冊) (兎、跳べ!) 万葉集にはうさぎの歌が1首だけ登場します。 等夜乃野尓 乎佐藝祢良波里 乎佐乎左毛 祢奈敝古由恵尓 波伴尓許呂波要等夜(とや)の野に 兎(をさぎ)狙はり をさをさも 寝なへ子ゆゑに 母に嘖(ころ)はえ(巻14-3529)<等夜の野にウサギを狙うのではないけれど、をさをさ(ろくに)寝ることもできないあの娘のことで、おっかさんに叱られちゃったよ。> をさをさも=「ろくに」「ろくすっぽ」 をさぎ=うさぎ。 等夜=所在未詳。下総国印旛郡の鳥矢郷との説あり。 等夜の野にをさぎ狙はり=「をさをさ」を起こすための序詞。 この歌は、宴席、歌垣など、下のような場面で歌われた戯れ歌でしょうな。(兎のお花見?お月見?) 以上、楽しく、可愛らしい兎の作品展、うさぎづくし展でありました。 本日もご来場有難うございました。<参考>過去の「和郎女作品展」はコチラからどうぞ。<追記・注>写真2枚(「兎の短冊」)が横倒しの歪んだ画像になっていたので、2020年11月9日これを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.

2011.02.01

コメント(4)

全15件 (15件中 1-15件目)

1