2011年07月の記事

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

ならまちの猫

銀輪散歩のついでに「ならまち」を散策。もう何度も歩き、このブログでもその風景をご紹介しているかと思いますが、今回は「猫」をご紹介いたします。にゃんということもないのであるが、にゃんとなく面白いのである。彼らによると「ならまち」ではなく「にゃらまち」であるのだそうな。 万葉集には犬は登場するが猫は登場しない。偐万葉には猫も登場するのである(笑)。(ならまちの猫A)(同上B) 何故かならまちの店先にはネコがいる。いつから、このようなネコたちが出現したのか存じませんが、気にして見て行くと猫、猫、猫なのである。(同上C)(同上D) みなさんはどのネコがお気に召しましたか?(同上E)(同上F)(同上G)(同上H) 上のネコたちはほんの一部だろうと思います。みなさんも「ならまち」を散策されたら、ネコたちを探してみて下さい。にゃ~んてね(笑)。 ネコだけでは「にゃらまち」なので、「ならまち」の元興寺などの写真も掲載して置きます。(元興寺極楽坊)<参考>元興寺(啼燈籠) 元興寺塔跡の傍らにある啼燈籠。<参考>奈良銀輪逍遥 (2010.4.9.) 奈良銀輪逍遥(続) (2010.4.11.)(元興寺塔跡の傍らにある万葉歌碑)故郷(ふるさと)の 明日香はあれど あをによし 平城(なら)の飛鳥(あすか)を みらくしよしも (坂上郎女 巻6-992)(古い明日香の里もよいけれど、今を盛りの奈良の明日香を見るのは素晴らしいこ とです。)(注)元興寺は明日香にあった法興寺(現、飛鳥寺)が平城遷都によって奈良に移 転して来たもの。よって、元興寺は「奈良の明日香」とも呼ばれた。 この歌碑の写真は2010年4月8日に撮ったものであるが、上の「奈良銀輪逍遥」の記事には何故かアップしていなかったようなので、遅ればせながら今回の訪問を奇貨としアップして置きます。 本日の写真掲載限度に達しましたので、記事もこれにて本日は終了です。では、みなさん「さいにゃら」。<追記・注>「ならまちの猫」ABCEGと「啼灯籠」の写真が横倒しになった歪んだ画像になってしまっていたので、2020年10月30日これらを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.

2011.07.31

コメント(10)

-

生駒市高山地区銀輪散歩

近鉄奈良線富雄駅から富雄川上流、高山地区へ銀輪散歩して参りました。富雄駅から高山地区へのこの道は2008年6月14日にも走っているが、今回は3年前の銀輪散歩で立ち寄らなかった高山竹林園に行ってみようというもの。ここには犬養万葉歌碑がある。<参考>2008年6月14日記事「お墓参りが思わぬ大遠征に・・」 近鉄富雄駅を午後1時過ぎにトレンクルで出発。富雄川沿いに上流(北)へと走る。途中の雑木林でウエストポーチに入れていたクワガタムシをクヌギの木に放してやる。家を出た時に道端に転がっていたクワガタムシを保護。ウエストポーチに入れて富雄までやって来たのである。途中、喫茶店に立ち寄った際に記念撮影した写真があるので、掲載して置きます。これはヒラタクワガタかコクワガタだろうと思う。(クワガタムシ)ヤカモチに 逢へばすべなみ クワガタも 生駒の山を 越えてぞ来たる (偐虫麻呂) 富雄駅から4~5km北上すると近鉄けいはんな線学研北生駒駅がある。駅前から坂道を上ると「四季の森公園」があり、そこにも犬養万葉歌碑があるので、ご挨拶して行くことにする。(近鉄けいはんな線・学研北生駒駅)(四季の森公園)(四季の森公園内・犬養万葉歌碑)君之當 見乍母將居 伊駒山 雲莫蒙 雨者雖零君があたり 見つつも居らむ 生駒山 雲なたなびき 雨は降るとも (巻12-3032)(あなたが住んでいる辺りを見続けていましょう。生駒山に雲よたなびくな。たとえ雨が降っても。) この歌碑は犬養孝先生揮毫、平成4年3月20日建立であるが、建立当時は細い若木であった碑の後の木が随分と大きく太くなっている。背後に見えるのが生駒山である。 再び富雄川沿いの道に出て北上。長弓寺、高山八幡宮の前を通るが、帰途に時間があれば立ち寄ることとし、先に進む。高山八幡から600m程北に行くと高山竹林園である。 高山地区は茶筅の産地にて国産の茶筅の実に9割がこの高山地区で生産されているそうな。竹林園には資料館があって、茶筅や茶杓の作品が展示されて居り、第一、第三日曜日にはその製作実演も行われているとのこと。(高山竹林園) 「室町時代中期、高山城主頼栄の二男の宗砌を始祖とし、以後「一子相伝」の技として今日まで脈々と受け継がれてきた茶筅づくりは、高山の地を全国一の茶筅産地にしました。現在、形状及び竹の種類により60余種の茶筅を製造し、その行程のほとんどは小刀等を用いた手作業で行っています。3年生の良質の竹を油ぬきし、天日干しを施した後、1年以上貯蔵したものを材料とし、各流儀、用途に沿って60~120本位の穂先を一つひとつ丹念に形づくっていく作業は、まさに『手づくりの伝統産業』といえるでしょう。(竹林園資料館のパンフレットより)」(高山竹林園資料館)(茶筅)(茶杓) ヤカモチは茶には関心がありませぬが、冷房の効いた資料館は炎天下を走って来て熱くなった身体を冷やすには恰好の休憩場所となりました。 汗が引いた処で資料館を出て、竹林の小道にある犬養万葉歌碑へ。(高山竹林園・犬養万葉歌碑)伊毛尓安波受 安良婆須敝奈美 伊波祢布牟 伊故麻乃山乎 故延弖曽安我久流妹に逢はず あらばすべなみ 石根(いはね)踏む 生駒の山を 越えてぞ吾が来る (遣新羅使人 巻15-3590)(妻に逢わずにいると、どうしようもなくて、ごつごつした岩を踏みしめて、生駒の山を越えてわたしは大和へと帰って来る。) この碑は、四季の森公園のそれよりも古く、平成2年11月3日建立である。この歌は遣新羅使人の歌として万葉集巻15に掲載されている145首の内の1首であるが、これと同趣のものに秦間満の歌がある。 夕されば ひぐらし来鳴く 生駒山 越えてぞ吾が来る 妹が目を欲(ほ)り (秦間満(はたのはしまろ) 巻15-3689) 遣新羅使として難波津から出港する前に、暇を見つけては、大和に居る妻や恋人のもとに帰り、別れを惜しんだ使人たちが多くいたのであろう。 巻15の頭書によると、天平8年6月の遣新羅使である。この時の大使は阿倍継麻呂、時の天皇は聖武天皇。家持19歳の頃のことである。前年に日本側が新羅からの使を追い返していたことが原因だと思われるが、この時の遣新羅使は外交使節としての礼遇を受けられず、帰途には大使の継麻呂が病死している。加えて、翌9年には天然痘が大流行したことなどから、彼らがこの疫病を新羅から持ち帰ったと思われてしまうなど、不運な使節であったのである。(円楽寺跡) 竹林園の一角に円楽寺跡がある。この寺はこの地の領主であった高山氏(旧鷹山氏)の菩提寺として隆盛を誇ったらしいが、今は、歴代領主の墓がのこるのみである。(円楽寺墓地) 竹林園を出て、来た道を引き返す。2008年には、更に北へと走り、生駒山系の山を越えて、大阪府交野市に出て、自宅まで帰ったのであるが、今回は奈良へと引き返す。(高山八幡宮)(同上) 高山八幡については上の2008年6月14日の記事に記載していますので、ここでは省略します。(長弓寺) 長弓寺は門前通過、中に入らなかったので、また、いずれかの機会に訪ねてみます。長弓寺は富雄川沿いの道から東に入った処にあるが、その脇道の坂を上って行くと登美ヶ丘の町に出る。東へ、南へと春日山を目指して走るが、やがて雨がポツリポツリ。秋篠寺の門前に来た頃にはかなりの雨。秋篠寺から西大寺駅までの間で雨がひと際激しくなったので、民家の軒先で暫し雨宿り。小止みになったので出発。西大寺駅前に来た頃にはすっかり止んで日差しも。で、そのまま奈良駅まで銀輪を走らせました。本日の銀輪散歩はこれにて終了。明日は、ならまち散策。「ならまち」の猫をご紹介します。

2011.07.30

コメント(0)

-

偐万葉・ひろろ篇(その8)

偐万葉・ひろろ篇(その8) 本日は偐万葉シリーズ第111弾、偐万葉・ひろろ篇(その8)であります。 <参考>過去の偐万葉・ひろろ篇はコチラからどうぞ。 ひろろさんのブログはコチラからどうぞ。 偐家持がひろろの郎女に贈りて詠める歌19首併せ俳句1句 並びにひろろの郎女の作れる歌1首併せ俳句3句人はみな 美しく見よ 美しく もの見し人は みな美しき隣り合ふ 心なりしか 悲しめる 人みな人に やさしくあれるまた逢へる 景色にあらむ 忘れ得ず ありてありける 景色にあれば海鳥に あるなるわれや ただ海を 眺め傾く までの日を見し (偐ひろろ) だうだんと 白き水仙 咲く庭の 空の青さよ タラの芽吹きぬ 書きなぐる 歌にしあれど そらんじて よしと見る人 あるぞうれしき桃色の リュックの少女(をとめ) 足早に 傘さし行きぬ 待つ人誰ぞ 初夏(はつなつ)の 雨にしあれば 行き交へる 人の影さへ 艶めき濡れぬ行く水の 音も清めり 七ツ森 ヒトリシズカの 花咲きたれば 磐梯の 山どんとあり 初夏(はつなつ)の 木間(こま)ゆ青葉の 風立ちわたる ひろろの郎女の返せる句 岩肌の 襟合わせ立ち 磐梯(やま)嗤う (ひろろ) 木々たちも 眠りの時か さながらに 深みかゆける 磐梯の秋 真澄鏡(まそかがみ) 水面(みなも)にうつす 影白く 船も午睡(ごすい)の 時にしあれり (奈伎野寝麻呂) ひろろの郎女の返せる句 はる霞 まどろみ揺れる 船のかげ (ひろろ) 桜桃忌 降れるや雨の 鬱々と 在りし日のこと 思ひもぞするいにしへは 歌留多なりけり 今ジグソー こっちゃんの「こ」が お気に召すらむ (偐家持平仮名教室) ひろろの郎女の返せる歌ほにゃほにゃと ひとりごちつつ ジグソーす 入園式の 春の日まぢか (ひろろ) たまかぎる ほのかに見えし どくだみの 花もしるべの 恋の道かな (梅雨家持) 崑崙の 山に劣らぬ 磐梯の 妹が里にし 崑崙花咲く (黄星白葉)コンロンカ 咲く軒先に 風鈴の カランコロンと 鳴りて夏至なり (偐ひろろ)崑崙花 咲きて会津の 夏至なるか ひろろの郎女の返せる句 カランコロ ふうりん鳴いて コンロンカ うすべにの 薔薇(さうび)の花よ 今し咲く 朝の窓辺に 立ちし兒もがも 小童(こわらは)の 目には見ゆらむ アンパンマン パズルの空を 天駆けるらし (注)掲載の写真・絵画は全てひろろさんのブログからの転載であります。

2011.07.27

コメント(8)

-

整形外科・ラーメン店・道頓堀そして「青い空」

本日は、右膝を痛めたようにて、朝から整形外科に通院、診察を受け、テーピングして貰って参りました。銀輪散歩も長距離や山道は当分オアズケになりそうです。 身体をひねったりして右膝に横向きの力が加わると痛みが走ります。自転車で普通に走っている時や真っ直ぐに歩いている段には、余り痛みはないので、日常生活に支障はありませんが、これ以上傷めると「ヤバイ」ので、当分は自重することとします。 それでも通院はMTBでと懲りないヤカモチにて、診療所を出た後も少しサイクリングして参りました(笑)。その道中で、と言っても自宅からそう遠くない処ですが、面白い店のディスプレイを発見しましたので、紹介して置きます。(ラーメン店・阿波家) 夕刻は、友人の利◎氏から「暑気払いせぬか」とのお誘いがあり、道頓堀で落ち合い会食。久し振りに夜の繁華街を歩きました。利◎氏は小生よりも11歳若い、と言っても1282歳という訳ではありません(笑)。或る会社を経営されている「社長」さんであるが、ちょっとしたことで知合いになり、何となく気が合うというか、友人付き合いが続いている。 折しも天神祭にて、電車の中などで、浴衣姿の若い女性を何人も見掛けましたが(それはそれでなかなかにいい眺めでありましたが・・)、道頓堀の川筋も提灯がズラリと並びなかなかいい風情でありました。(道頓堀。戎橋の上から。)(道頓堀川)(道頓堀通り) 出掛ける前に届いた郵便物の中に小万知さんからの手紙がありました。7月23日の毎日新聞夕刊に、このブログでもご紹介した(下記参照)友人柳生研太郎氏の絵本「青い空」の記事が出ているとして、その切り抜きを送って下さったものであります。 小生のブログの方が1カ月以上も早くこの絵本を取り上げていたことになりますなあ(笑)。(毎日新聞記事) インターネット検索すると上の記事が見つかりましたので、ご興味ある方は下をクリックしてお読みください。ついでに小生の記事も(笑)。<参考>7月23日毎日新聞夕刊「いま問う平和‘11夏」 関連記事「偐行乞の旅と青い空」(2011.6.11.)

2011.07.25

コメント(6)

-

第83回智麻呂絵画展

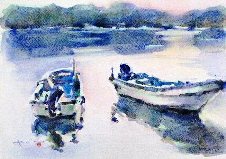

第83回智麻呂絵画展 本日智麻呂邸訪問。新作絵画を仕入れて参りましたので、第83回智麻呂絵画展の開催と致します。智麻呂絵画ファンの皆さまどうぞごゆるりとご覧下さいませ。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~(リチ女さんの酸漿) これは東京のリチ女さんからの酸漿。今年も届きました。酸漿と書くと何となく食べ物としてのホオズキのようです。眺めて愛でるホオズキは鬼灯の方が似合いかも。しかし鬼の提灯では可哀相なので、姫灯とでもいたしましょうか。プリンセス・ランプであります(笑)。(祝誕生日の花) これは智麻呂さんが通われているデイ・サービスの施設でお誕生日のお祝いにと下さったカーネーションの花。一輪の 赤き花なり 我が背子の 生(あ)れますこの日 言祝(ことほ)ぎ咲きぬ (偐花持)(シーサー) これは智麻呂さんご夫妻の上のお嬢様が沖縄旅行からお土産に買って来られたシーサー。何でも度々宿泊され、すっかり親しくなっている民宿の女将さんが手ずからお作りになったもので、土産物としても売って居られたので買い求められたらしい。二つ一組の処が金婚式をお迎えになったお二人に相応しかろうとのことであったようだが、恒郎女様は「私たちはもっとイケメンの夫婦である」からと必ずしもご満足ではないご様子(笑)。とは言え、二つ一組はやはりお気に召したらしく、ちょこんと並べて仲良く飾られてありました。 さて、どちらが「智麻呂様」で、どちらが「恒郎女様」であるかは、小生もコメント致し兼ねますな(笑)。(ゴーヤ) 凡鬼さんの「農園」のゴーヤかと思いきや、中のお嬢様がお持ちになったものだそうです。姉がシーサーならとゴーヤをお持ちになった訳でもないでしょうが、並べると面白いですな。こうなると下のお嬢様は三線でも引っ提げて来訪、島ンチューの歌と踊りでも披露しなくてはなりませんかな(笑)。 その節はヤカモチめにもどうぞお声掛け下さりませ。(I さんのロースハム) これは「ケーキの I さん」からのハムです。「ケーキの I さん」は時に「ハムの I さん」になられます。 I さんも当ブログで智麻呂絵画を楽しまれていらっしゃるようです。 いつも美味しいケーキに素敵なハム、有難うございます。 お陰でこのように絵画展の絵となり、家持館長も大変喜んで居ります。(ツユクサ) これはツユクサの花、四態。 ツユクサは摘むと直ぐに花が萎んでしまうので、大急ぎで花の部分だけを写生されたものでありますな。 画家のスケッチ帳などには、このような下書きスケッチがよくあります。これもそれに類する下書きスケッチなのかも知れませんが、これはこれで一つの作品としての味わいもありますので、当美術館としては完成品と認定いたしました。 恒郎女様にはこのような部分絵は単なる「落書き」と映るようでありますが、智麻呂・偐家持両名が「完成作品」とすることに、最近はもう異議を述べても無駄なことに気付かれたのか、何も仰いませんでした(笑)。(エノコログサ) エノコログサも智麻呂さんのお好みの題材ようです。ご近所に智麻呂さんと仲良しの3~4歳位のMちゃんという可愛い女の子がいます。彼女もエノコログサが好きなようです。 或る日、彼女はこの草を沢山摘んで手に持っていました。智麻呂さんが「欲しい」と言うと、「ハイ、上げる。」と手にしたものを差し出す。智麻呂さんが受け取ろうと手を伸ばすと、サッと引っ込めて「だ~めっ。」と言う。そんなことを繰り返しながら、暫く二人は遊んでいたそうな。 「猫じゃらし」ともいうこの草。猫をじゃらすのではなく、Mちゃんは智麻呂画伯をじゃらしていたのですな。で、この草はこの辺りでは「智じゃらし」或いは「画家じゃらし」という名になったそうな・・とか(笑)。(柿) これは柿の赤ちゃん。若い実が風でか、間引きという人為によるものか、地面に沢山落ちていたものを拾い集め、並べて写真撮影されたのは、小万知さん。その写真を貰った智麻呂さんが絵にされました。 カキの実もこのように小さく幼いものは人と同じく「ガキ」と言う・・かどうかはヤカモチの知ったことではないのである。智麻呂に 吾もの申す 色づける 柿こそよけれ 秋待ちて描け (偐家持)(元歌)石麻呂に 吾物申す 夏痩せに 良しといふものぞ 鰻とりめせ (大伴家持 万葉集巻16-3853)

2011.07.23

コメント(8)

-

台風一過

大型で強い台風6号。我が里には何ほどのこともなく通り過ぎたようであります。既に青空も覗き、日も射しています。地域によっては土砂崩れや河川の氾濫などの被害も出ているようで、心配なことではありますが。 今朝、今夏初めてのクマゼミの声を聞きました。ニイニゼミは先日(7月8日)の千光寺へ向かう生駒山系の山道で耳にしましたが、クマゼミは今朝が初めてとなります。この蝉が鳴くと、ああ夏だ、という気になります。 そして一輪白い花が咲きました。これは桔梗ですかね。先般、西宮で開催された万葉講座を受講した際に主催者側がお土産にと下さった苗木2本のうちの1本である。もう1本はかなり前に紫の花を咲かせたのであるが、これは写真に撮ることを怠っているうちに萎んでしまいました。こちらの白い花の方は、これが初花である。貰って帰って庭の片隅に植えたまま忘れていましたが、台風一過の朝に一輪初花を咲かせました。 この万葉講座を受講するための西宮までの銀輪散歩の様子を翌日の11日にアップしたのであるが、アップして間もなく東日本大震災が発生したのでありました。 <参考>蝶に誘われ西宮万葉講座へ 2011.3.11.台風の 過ぎにし朝に いちしるく 初花一輪 桔梗は咲きぬ (偐家持)(桔梗?)台風は 去りてクマゼミ 来たるらし しゃかしゃか朝の わが庭に鳴く (偐家持)<追記 >20日午後8時15分 2日間銀輪散歩をお休みしていましたので、午後から自宅近くをぐるり2時間ばかりMTBで走って来ました。という訳で追加記事です。(ランタナとアゲハチョウ) ランタナにアゲハチョウが遊んでいましたので、カメラを向けてみましたが、動き回る蝶の撮影はなかなか難しい。なんとか写真になったのを掲載して置きます。(同上) そして、こちらは動かない芙蓉の花、と思いきや、これが台風の名残りの風で結構動くのですな。まあ、蝶ほどではないので、この通り仕留めました(笑)。(芙蓉) 上の白い花だけではバランスが悪かろうと黄色の花や赤い花も添えてみました。蝶はオマケ。恩智川を北へ南へと走って、ちょっとした足ならしの銀輪散歩でありましたので、収穫は何といってなく、蝶と花だけ。どうやら蛇足の追記となったようでありますな(笑)。

2011.07.20

コメント(12)

-

偐万葉・若草篇(その4)

偐万葉・若草篇(その4) 大型で強い台風が近付いて来ています。各地に大きな被害の出ませんように。 台風接近の影響で昨日、今日と雨にて自宅謹慎のヤカモチでありますれば、偐万葉シリーズ第110弾、偐万葉・若草篇(その4)といたします。 <参考>過去の偐万葉・若草篇はコチラからどうぞ。 偐家持が小万知に贈りて詠める歌7首併せ俳句1句葦原の 瑞穂の国の 大和なり かくしぞあれや をのこをみなも (葦原業平)チョコの日も さみしくなりぬ 義理チョコの 影も途絶えし ヤカモチの里 (大板チョコ持)今はただ 心おきなく 泣かれよと 蜜柑の色の 夕日の言へる詠み人は あまたありけり 偐万葉 少しねぢれて 横向きなれど (偐家持編集長)星々の こぼれ咲くとふ ハナニラの 咲ける春野は 見れども飽かず (偐小万知)さくら花に 酔ふほどに元気 こまちかな (筆蕪蕉)春たけて 花咲きぬれば 舞姫に 席取られける ほとけなるかなみちのくの しのぶもぢずり ねぢれても 花と咲く日の 疾くやあらまし 凡鬼の作れる句並びにこれに付けたる偐家持の脇句15句身のあかし白木蓮にゆだねたり (凡鬼) 雲なき朝の空にし咲ける (偐家持)艶なるや木蓮の咲く夕間暮れ (凡鬼) 風もかそけき色にしあらむ (偐家持)弱き日も力に変へて福寿草 (凡鬼) ひともかくしぞみちのくの春 (偐家持)多産系一族の裔(すゑ)福寿草 (凡鬼) 冬耐へてこそ今し咲くなれ (偐家持)草原の竹の子めきて土筆かな (凡鬼) 春の光の雨にと降れば (偐家持)摘まれても摘まれても生ふ筆の花 (凡鬼) 大和の人もかくしぞあれり (偐家持)頬笑みを与へ続ける猫柳 (凡鬼) げに智麻呂の笑みにしあらむ (偐家持)呆けても笑み忘れざる猫柳 (凡鬼) これでいいのだバカボンのパパ (偐家持)春となり忘れられたる薺(なづな)かな (凡鬼) 人こそ知らね野の上に咲ける (偐家持) 畑にあれば雑草となる薺(なづな)かな (凡鬼) 人の都合の我は知らなく (偐家持) 紫陽花待たざりて濡れて歩けば四葩(よひら)咲く (凡鬼) 日暮れ間近き峠のこみち (偐家持) 花菖蒲少女にも自尊心あり花菖蒲 (凡鬼) お座なりに褒むことのなかれと (偐家持) 番鳥)可も不可もなき来し方や番鳥(つがひどり) (凡鬼) 五十年( いそとせ)かけてわれ知るらむか (偐家持) 阿修羅興福寺阿修羅に会うや夏衣 (凡鬼) 千年( ちとせ)あまれるクールビズなり (偐家持) 捩花目立たぬが己を持して捻り花 (凡鬼) ひねりて歌にするよしもがな (偐家持)

2011.07.19

コメント(6)

-

大阪市南部銀輪散歩(4.浅沢神社から霰松原へ)

(承前) 住吉大社の南東に末社の浅沢神社というのがある。この辺りは浅沢小野と呼ばれ、杜若の咲く低湿地であったのだろう。万葉集でも「浅沢小野の杜若」が歌に登場している。(浅沢神社) 神社の祠の脇には「浅沢の杜若」として次のように記された説明板が掲示されている。「その昔、ここから南にかけては清水の湧く大きな池があり浅沢と呼ばれ、奈良の猿沢、京都の大沢と並ぶ近畿の名勝であった。とくに住吉の浅沢池は、美しく咲き乱れる杜若で歌人たちに愛され、万葉集を始めとする多くの歌集にその名をとどめている。しかし、昭和に入って『忘水』と称された浅沢の清水も枯れ、杜若に代って明治神宮の花菖蒲が移植されていたが、平成9年地元の強い要請を受け、細江川改修の一環として、浅沢に新しい水脈を加え、各地の原種の杜若を集め、ここに住吉区の区民の花の由来となる『浅沢の杜若』を復活させることができた・・」 その万葉歌とは次の歌である。住吉(すみのえ)の 浅沢小野の かきつばた 衣(きぬ)にすりつけ 着む日知らずも (巻7-1361)(住吉の浅沢小野に咲く杜若、その美しい色を衣に摺り付け染めて着ることのできる日はいつのことやら)(浅沢神社)(同上)(同上)(★同上) 浅沢神社の直ぐ南を流れている小さな川が細江川。これを渡った処にもう一つの末社の大歳神社がある。(大歳神社)(同上) 浅沢神社と大歳神社の間の小川、細江川沿いに西に下り、紀州街道と交差する場所に架かっている御祓橋で左折、南に行くと霰松原公園がある。 公園の一角に霰松原の碑と万葉歌碑がある。その名の通り、この辺りは海岸に面していて美しい松原が広がっていたのであろう。今は学校帰りの小学生たちが道草をする小さな公園にて、楠の大木が風に葉をざわめかせているばかり、万葉の昔を偲ばせるものは、この歌碑の他は何とてないのである。(霰松原の公園)(★霰松原碑)(★霰松原万葉歌碑)霰(あられ)打つ 安良礼(あられ)松原 すみのえの 弟日娘(おとひをとめ)と 見れど飽かぬかも (長皇子(ながのみこ) 巻1-65)(霰が打つあられ松原は、住吉の弟日娘と一緒に眺めると、見飽きないものだ。) 歌の作者、長皇子は天武天皇の第四皇子(注)。弟日娘は遊行婦で、長皇子らの宴会に侍ったのであろう。この歌は慶雲3年(706年)秋、文武天皇が難波宮に行幸した際に志貴皇子らと共に長皇子もお供をした。その折の歌である。巻1-69の歌を長皇子にたてまつった清江娘子(すみのえのをとめ)は弟日娘と同一人物とする説がある。草枕 旅行く君と 知らませば 岸の埴生に にほはさましを (巻1-69)(草を枕に旅するお方と知っていましたら、岸の黄土で衣を染めて差し上げましたのに。) (注)続日本紀、元明天皇霊亀元年六月条「六月甲寅、一品長親王薨じぬ。天武 天皇の第四の皇子なり。」 今回はショートカットしたので南海本線粉浜駅前の犬養万葉歌碑はパスしましたが、2007年2月11日に仁徳天皇陵まで偐山頭火氏と銀輪散歩した時に撮影した写真がありますので、それを掲載し、もう一つの住吉の万葉歌もご紹介して置きます。(犬養万葉歌碑)住吉(すみのえ)の 粉浜(こはま)の 四時美(しじみ)開(あ)けも見ず 隠(こも)りてのみや 恋ひわたりなむ (巻6-997)(住吉の粉浜の蜆のように、殻を閉じて開けようともせず、ずっと心に秘めて恋い続けるのでしょうか。) さて、今日の銀輪散歩の目的地まで到達しましたので、後は帰るだけ。(紀州街道と細江川とが交差する御祓橋) この橋、ひらがな表記で「おはらいばし」とあるので、一瞬「おはらいばこ」を連想してしまいましたが、「お払い箱」の元々は「お祓い箱」で、伊勢神宮のお祓いの札を入れてある箱が毎年新しいのと取り替えられる処から、今に使う「お払い箱」の意味になったのであってみれば、正しい連想でもあると言うべきか(笑)。 では、阪堺電軌の電車などを楽しみつつ、ゆるり家路を辿りましょう。(阪堺電軌阪堺線・細井川駅)(★阪堺電軌・阪堺線)(阪堺電気軌道の電車、住吉大社前の通り) 花園ラグビー場まで帰って来たら、午後5時半近くになっていました。往復約7時間でペットボトル5本のお茶やスポーツドリンク・水などを飲みました。 最後まで銀輪散歩お付き合い下さり有難うございます。7月15日大阪市南部銀輪散歩これにて完結です。<追記・注(2020年9月7日)>上掲写真のうち、★印のものが、いつの間にか横倒しになっていましたので、正しい姿に修整しました。どうして、こういうことになるのか理解に苦しむが、是非に及ばず、であります。<関連記事>大阪市南部銀輪散歩 1.上本町から天王寺へ 2.四天王寺、松虫塚、安倍晴明神社 3.阿倍王子神社から住吉大社へ

2011.07.18

コメント(4)

-

大阪市南部銀輪散歩(3.阿倍王子神社から住吉大社へ)

(承前) 銀輪散歩の続きです。7月15日一日の銀輪散歩を4回もの記事に引っ張って申し訳ありませんが、懲りずにお付き合い下さいませ(笑)。 前回の記事は安倍晴明神社で終りましたが、神社の前の熊野街道を南へ50mばかり行くと阿倍王子神社がある。安倍晴明神社はこの阿倍王子神社の境外社なのである。(阿倍王子神社)<参考>阿倍王子神社‐Wikipedia 阿倍王子神社は元は阿倍野王子で熊野九十九王子の一つである。熊野詣の隆盛に伴って熊野古道沿いに設けられた古代の「道の駅」とも言うべき王子であるが、大阪市中央区天満橋付近にあった窪津王子を一番目とし、那智勝浦の多富気王子の101番目まである。阿倍野王子は5番目の王子であるが、現存する王子としては大阪府内唯一のものとのこと。<参考>九十九王子‐Wikipedia(本殿)(阿倍野筋側からの阿倍王子神社) 元々は熊野街道側からお参りするようになっていたのだろうと思うが今は阿倍野筋がメインの通りとなっているので、こちらが正面のようになっている。 阿倍野筋に出て200m余南へ進むと道路の東側に「北畠公園」という小さな公園がある。公園の一角に北畠顕家の墓があるのでご挨拶して行くことにする。もっとも、この墓は江戸時代享保年間に太平記の伝承などから此処に建立されたものであってみれば、顕家は「そこに私は居ません。眠ってなんかいません。」と言っているのかも知れませぬが。(北畠顕家墓) 北畠顕家は南朝方の公家・武将。後醍醐天皇の建武政権に反旗を翻した足利尊氏軍と再々に渡り戦うが、遂に「石津の戦い」で高師直に敗れ21歳の若さで戦死する。 北畠公園から西へ1km程の処にある阿倍野神社は北畠顕家とその父親である親房を祀っていて、境内には顕家の像もあるのだが、今回はパス。また、堺市の石津川に架かる太陽橋の南詰めには顕家の供養塔があるとのことなので、機会があれば立ち寄ってみましょう。<参考>北畠顕家‐Wikipedia 浜寺公園の万葉歌碑を訪ねて(2008.4.27.)(北畠顕家墓標) 北畠公園から南へ1km程南へ進み、播磨町交差点で右折し西へ。姫松交差点で阪堺電軌上町線の走る道路を左折、南へ。帝塚山3丁目駅の先で東に入ると万代池である。 小生、学生時代に少しの間、この付近にあった大きな洋館のお屋敷で下宿していたことがあったので、そこが現在どうなっているかと、自転車で回ってみたが、すっかり様変りしていて、その場所すらが特定できない。人間の記憶も怪しいものであるが、街の変り様はそれ以上である。松も昔のわれならなくに・・と退散である(笑)。 万代池に立ち寄って少し休憩。万代池は周囲1km弱の池。池を囲むようにして公園が整備されている。木陰のベンチでは将棋を指している男性たちの姿も。池の水面を渡って来る風が涼しい。 (万代池)<参考>万代池‐Wikipedia 万代池は聖徳太子が曼荼羅経を上げて池の魔物を鎮めたことから、「まんだら池」となり、転じて「まんだい池」になったとか。 万代池を出て、住吉大社へ。(住吉大社)<参考>住吉大社‐Wikipedia 万葉の頃は住吉大社は海に臨んでいたのであり、赤い反橋の架かる堀は古代の海の入江であったと考えられている。遣唐使船は住吉津から出航したのであるが、航海の安全を住吉大社に祈願して、遣唐使は出掛けて行ったのである。 民部少輔多治比真人土作(はにし)の歌一首住吉(すみのえ)に 斎(いつ)く祝(はふり)が 神言(かむごと)と 行くとも来(く)とも 船は早けむ (巻19-4243)(住吉の神官のお告げでは、行きも帰りも船は早いとのことです。)(住吉大社・反橋) 駐輪場にMTBを停め、反橋を渡って、参宮である。門を入ると先ず目に入るのが、第三と第四本宮。その後ろに第二本宮があり、一番奥が第一本宮である。(第三・第四本宮)(第二本宮)(第一本宮)(神輿) 境内のテントの中に神輿が鎮座ましました。 反橋のたもとで行き合った若い女性3人組の会話。「男の神様が三人で女の神様が一人みたい・・」というのが耳に入る。底筒男、中筒男、表筒男の住吉三神と神功皇后のことを言っているのだなと思いながら彼女達を見送り、再びMTBで出発。(反橋を南側から)(御神田) 神社南側の御神田は青々と稲が成長しています。この前を通って少し東へ行くと末社の浅沢神社があるが、それは次回ということとします。(つづく)<関連記事>大阪市南部銀輪散歩 1.上本町から天王寺へ 2.四天王寺、松虫塚、安倍晴明神社 4.浅沢神社から霰松原へ<追記・注>「北畠顕家墓標」の写真が横倒しになった歪んだ画像になってしまっていたので、2020年10月30日これらを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.

2011.07.17

コメント(0)

-

大阪市南部銀輪散歩(2.四天王寺、松虫塚、安倍晴明神社)

(承前) 愛染堂が四天王寺の別院、大江神社が四天王寺の鎮守社とあっては、四天王寺にもご挨拶して行かねばなるまいと、谷町筋を東に渡る。 少し東に入った処に古い民家が現役で存在している。大阪空襲でも焼けなかった強運の建物であったということですな。(古い民家) 大江神社は四天王寺の西北(乾)の鎮守であるので、乾門を覗いて行く。(四天王寺乾門)<参考>四天王寺 (四天王寺堂塔) 四天王寺は言わずと知れた聖徳太子建立の寺である。日本書紀推古元年の条に「是歳、始めて四天王寺を難波の荒陵に造る。」とあるが、上宮聖徳太子補闕記などでは、四天王寺は始めは玉造(今の大阪城付近)の東の岸に造られたとあり、現在地にはそこから移転して来たという移転説もあるが、その真否の程は分っていない。日本書紀推古天皇31年秋七月の条には、新羅からもたらされた仏像、金塔、舎利、幡などについて、仏像は「葛野の秦寺(広隆寺のこと)」に納め、その余のものは四天王寺に納めたとあるから、この頃には現在地に堂塔が完成していたのであろう。(正面、西大門から)(西大門) 四天王寺境内をMTBで走り抜け、門前で時計を見ると12時47分。もうランチタイムになっていました。JR天王寺駅手前の通りの店に入って昼食。 昼食後、阿倍野交差点を渡り、阿倍野筋を一路南へと走る。この通りは阪堺電軌上町線が路面を走っている。松虫駅の先から線路は阿倍野筋から外れて家並の中を通り、再び阿倍野筋の一つ西側の道路上を走る。 学生時代に短い間であったが、この先の帝塚山3丁目辺りで小生は下宿していたことがあるので、この線はその頃よく乗りました。 阿倍野筋と松虫通りが交差する松虫交差点から松虫通りを西へ100mほど行くと道路にはみ出すようにして松虫塚がある。 (松虫塚) 松虫塚にまつわる伝説は古来色々とあるそうだが、現地の説明板に記された4つの伝説を記して置きます。1.二人の親友が月の照るさわやかな夜に松虫(今の鈴虫)の音を愛でつ つ逍遥していた処、そのうちの一人が虫の音に聞き惚れて草むら深く 分け入って、そこで死んでしまったので、もう一人が泣く泣くその亡 骸をここに葬った。 これは謡曲「松虫」によるものであるが、作者の世阿弥は古今和歌集 の歌から構想を得たものと考えられている。 あきの野に 人松虫の こゑすなり 我かと行きて いざ訪(とぶら)はむ (古今和歌集202)2.後鳥羽上皇に仕えていた官女、松虫・鈴虫の姉妹が法然上人の念仏宗 に帰依、出家したが、その松虫がこの地に草庵を結び余生を送った。 経よみて そのあととふか 松虫の 塚のほとりに ちりりんの声 (藤原言因)3.才色兼備の琴の名手と言われた美女がこの地に住んでいたが、自身の 琴の音が松虫の自然の音に遠く及ばないのを嘆き、琴を捨てた。4.昔この地に住んでいた松虫の音をこよなく愛した次郎衛門という人が 次の辞世の歌をのこして死んだ。 尽きせじな めでたき心 しるならば こけの下にも ともや松虫(古今集歌碑)(阪堺電軌上町線松虫通りの踏切)すみよしの 人松虫の 踏切を なにはなるかな 質屋の走る (偐家持) 松虫通りを南に渡り、阿倍野筋の裏の旧熊野街道を行くと、程なく小さな神社に出会う。安倍晴明神社である。(安倍晴明神社)<参考>安倍晴明、安倍晴明神社 (本殿) (安倍晴明生誕地の碑) 平安時代に陰陽師として活躍した安倍晴明はこの地で生まれたとされている。京都堀川通りにある晴明神社は安倍晴明が住んでいた堀川邸であり、晴明はこの屋敷で寛弘2年(1005年)9月26日に亡くなっているから、あちらは没した場所が神社となっている。また、墓所は嵯峨野の天龍寺の近く、長慶天皇陵に隣接して在る。 (安倍晴明産湯の井戸跡) (安倍晴明像) 晴明は1000年後には甦ると言い残して死んだそうだが、上の銅像は晴明千年忌として2005年9月26日に建立・除幕式が行われたもの。生身ではないが、遺言通り、銅像で甦ったという次第。 本堂の横手の建物では占いをして貰っている女性の姿がありました。占いは神社には付き物にて珍しくもないが、この神社は特に占いがよく似合う神社ではある(笑)。(熊野街道) さて、この熊野街道を南に進むと阿倍王子神社である。更に銀輪散歩は続きますが、続きはページを改めることとします。(つづく)<関連記事>大阪市南部銀輪散歩 1.上本町から天王寺へ 3.阿倍王子神社から住吉大社へ 4.浅沢神社から霰松原へ <追記・注>「松虫塚」の写真3枚と「古今集歌碑」、「(安倍晴明神社)本殿」、「安倍晴明生誕地の碑」、「安倍晴明産湯の井戸跡」及び「安倍晴明像」の写真が横倒しになった歪んだ画像になってしまっていたので、2020年10月30日これらを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.

2011.07.16

コメント(4)

-

大阪市南部銀輪散歩(1.上本町から天王寺へ)

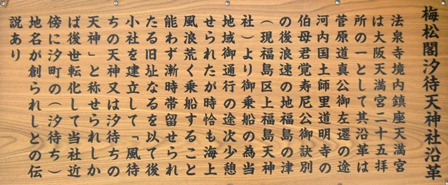

本日は午前10時45分にMTBで自宅を出発。久し振りに大阪市内銀輪散歩といたしました。最終目的地は住之江区安立2丁目にある霰松原万葉歌碑。上本町6丁目からJR天王寺駅前を通り、阿倍野筋を南下し、万代池から住吉大社を経て霰松原まで行き、引き返して来るという大阪市内南部方面の銀輪散歩である。 上本町から天王寺へと向かう途中、生国魂神社のある生玉町を通る。この一角はお寺が密集している。まさに寺町である。その中のひとつ法泉寺という寺の門前に下のような表示板が掲げられていたので覗いてみた。(汐待天神社沿革)<参考>梅松閣汐待天神社(境内に汐待天神社のある法泉寺) (汐待天神社) 法泉寺の向かい側の堂閣寺というお寺では門内に入ると、犬に吠えられました。余りにもうるさく吠えられたので早々に退散。 谷町筋に出て南へ。勝鬘院、大江神社に立ち寄る。<参考>勝鬘院 勝鬘院は聖徳太子が開いた施薬院がその始まりとされる。四天王寺の別院である。愛染明王を祀る本堂は愛染堂と呼ばれ、大阪人は「愛染さん」と呼ぶ。大阪人は「お稲荷さん」、「八幡さん」、「いくたまさん」、「天神さん」、「四天王寺さん」、「住吉さん」と寺も神社も神様もみな「〇〇さん」と呼ぶのである。(勝鬘院愛染堂)(本堂)(多宝塔) 本堂の裏にある多宝塔は、推古天皇元年(593年)に聖徳太子が創建。慶長2年(1593年)豊臣秀吉が再建。国宝建造物に指定されている。(愛染めの霊水の井戸) 説明板には「この井戸は常に清浄の霊水が湧き出で、この井水を飲めば愛染明王の御本誓により愛念を叶え、病癒え、運を開き給ふ。古歌に『ほらぬ井にたまらぬ水の汲みたてゝ影も形もなき人ぞ汲む』 かくの如き霊水なれば、この井水にて染め物なせば、色彩よく染まるをもって昔より、藍商者(あいだまや)の門に信仰が盛んであって、俳句に、『賑わしや愛染詣での紺屋づれ』 井戸屋形は豊公の建立であったが昭和20年3月14日の戦災で焼失した。」とある。 (魚藍観世音像) (日月梅跡碑) 魚藍観世音像は、我々が日常食している魚貝類の霊を供養するために建立されたとある。 愛染堂を出て西に行くと直ぐに大江神社である。 大江神社は、上之宮、小儀、土塔、河堀、堀越、久保の各社と共に天王寺七宮と称され、四天王寺の鎮守として聖徳太子によって祀られたのが始まりと云う。大江の社号はこの地が大江岸の続きであったことから慶応3年に改称されたものらしい。祭神は、豊受大神、素盞鳴尊、欽明天皇、大己貴命、少彦名命である。 今日、明日とこの神社の夏祭りのようにて、境内ではその準備の人達が作業をされていました。<参考>大江神社(大江神社)(夕陽岡の碑) この辺り一帯は夕陽丘町という地名。上町台地の西端一帯は昔は台地のそばまで海が迫っていて、夕日が美しかったので、いつしかこのように呼ばれるようになったらしい。大江神社の境内には「夕陽岡」の碑がある。 芭蕉句碑は写真がボケていて掲載できませんが、「奥の細道」の金沢から小松への「途中吟」としてある次の句の碑でありました。あかあかと日は難面(つれなく)も秋の風 (芭蕉)だらだらと汗にまみれて夏銀輪 (筆蕪蕉)(阪神タイガースファンがお参りする狛犬ならぬ狛虎) 大江神社の本殿と摂社の日吉稲荷神社との間に妙な空間がある。タイガース応援のファンがその勝利を祈願する場所のようである。狛犬も狛虎にしてしまう処がタイガースファンならではである。(大江神社、西側からの参道石段)(愛染坂) 天王寺七坂の一つ愛染坂は大江神社の南に沿ってある。 取り敢えずこんなところで、(その1)を終了とします。この後、四天王寺、松虫塚へと走りますが、続きは後日ということで。(つづく)<関連記事>大阪市南部銀輪散歩 2.四天王寺、松虫塚、安倍晴明神社 3.阿倍王子神社から住吉大社へ 4.浅沢神社から霰松原へ <追記・注>「汐待天神社」ほかタテ長写真6枚が横倒しになった歪んだ画像になってしまっていたので、2020年10月31日これらを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.

2011.07.15

コメント(2)

-

囲碁銀輪・七夕飾り

本日も囲碁例会にて梅田スカイビルまで銀輪散歩。今日はトレンクルではなくMTBで出掛けました。やはりこの方がスピードも出て走り易い。 スカイビルは七夕飾りで一杯。梅田スカイビルの七夕祭りは今年で5回目になるが、今年は震災復興支援にもなればと、それに因んだイベントも行われている(梅田七夕)。仙台の七夕祭り(8月6~8日)に合せ、梅田スカイビルの七夕祭りは8月8日まで行われているそうな。ご紹介のタイミングが遅過ぎましたが、本日はさしたる写真もありませんので、これを掲載して置きます。 梅田スカイビル七夕祭り(但し去年の映像です。)(梅田スカイビルの七夕飾り)(地下の滝見小路入口)(滝見小路のお稲荷さん)(滝見小路)(河内風鈴の展示) 小生の銀輪散歩コースにある河内風鈴工房の「河内風鈴」も何故か飾られていました。(関連記事:河内風鈴工房など近隣銀輪散歩<2009年7月29日>) さて、囲碁例会は、青〇氏、福〇氏、竹〇氏、平〇氏と小生の5名。成績の方は、青〇氏に一目差で辛勝。福〇氏には負け、平〇氏には勝ち、2勝1敗でありました。これで今年に入ってからの成績は17勝20敗。まだ借金が3もある。 帰路は大阪城公園で少し休憩。汗で濡れたTシャツを着替えましたが、帰宅した頃にはそれも汗でぐっしょりでした。(大阪城の石垣)(大手門への道を横から眺める。) <追記・注>「滝見小路のお稲荷さん」の写真が横倒しになった歪んだ画像になってしまっていたので、2020年10月31日これを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.

2011.07.13

コメント(6)

-

第82回智麻呂絵画展

第82回智麻呂絵画展 暑中お見舞い申し上げます。 毎日暑い日が続きます。どちら様もご自愛専一、お身体をおいとい下さいまして、お元気にお過ごし下さいますように。 本日は智麻呂絵画展であります。 智麻呂絵画展の第1回は2008年7月4日でありましたので、丸3年が経ったことになります。 この間、智麻呂絵画を応援いただきました皆さまには心からお礼申し上げます。智麻呂、偐家持相携えましてこの絵画展の一層の充実に精進いたしますれば、引き続きよろしくお願い申し上げます。 では、第82回展、ごゆるりとご散策下さいませ。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~(ガクアジサイ) アジサイは智麻呂さんがこの時期よく描かれる題材にて、これまでにも何度もこの絵画展に登場していますが、今回はガクアジサイです。 アジサイは雨に似合いの花である。下のクチナシもそうであるが、雨に濡れて咲いている風情こそがこの時期の花の真骨頂とあらば、雨を厭わず花を見に行かねばならないのである。あぢさゐの 雨間(あめま)に咲くを なつかしみ 恋ひて来にける 木(こ)の暗(くれ)の道 (偐家持)あぢさゐの 花咲きぬれば 朝に日(け)に 継ぎて行かまし 木隠(こがくれ)の道 (偐家持)あぢさゐの 咲きぬる山路(やまぢ) 人絶えて 川音(かはと)とどろに 雲立ち渡る (偐家持)(クチナシ)くちなしの 濡れて咲きたる 花よけれ 手折(たを)りかざさな 朝風の道 (偐家持)(花菖蒲) この花菖蒲は朝の散歩道で道の辺に引き抜き打ち捨てられ萎れかかっていたものだそうな。自宅に持ち帰り花瓶に挿してやると元気を取り戻したとのこと。その所為でしょうか花びらが何やら寝乱れたと言うか寝癖が付いたような風情でもあります(笑)。(花菖蒲・仙寿) これは、先の若草読書会・しあわせの村小旅行のブログ記事(6月28日記事)に掲載の写真を絵にされたものであります。写真では出せない絵ならではの風情があって、いい絵になりました。 この花菖蒲の品種は「仙寿」でありますので、金婚式をお迎えになった智麻呂画伯・恒郎女ご夫妻の益々のご長寿とご健康を祈念するに相応しい花でもありますな(笑)。(鳩たちの午後) 鳩のカップルが仲良く寄り添っている絵。これは、しあわせの村小旅行の後、智麻呂邸へ偐山頭火さんがご持参になった写真を絵にされたもの。 偐山頭火さんがこの写真を持って来られたのは「いつまでもこのように仲良く」ということであったのか「いつまでもイチャイチャするな」という冷やかしであったのかは、議論のある処にて未だ定説を見ないのである(笑)。 目を細めて嬉しそうにしている左の鳩が「智麻呂鳩」であることは誰しも異論のない処でありましょうな。いかにも仲のよいご夫妻にピッタリの写真、絵であります。五十年(いそとせ)を 添ひてたぐひて 来(こ)し道は なほし花咲く 道にしあらむ (偐智麻呂)振り向けば たぐひて君と 五十年(いそとせ)に 言祝(ことほ)ぐ今日(けふ)し いや嬉しかり (偐恒郎女))(阿修羅) さて、前回の伐刹羅に続き、阿修羅であります。眼がなかなか思うようにはならず、何度も消しては描き、消しては描きされたようで、少し恒郎女様の手も加わって眼が完成したという絵でありますが、ちょっと色っぽい阿修羅となりました。たしかに「愁ひ」を含んだ眼というのは表現が微妙過ぎて難しいでしょうな。(ネジバナ) このネジバナ(ネジリバナ、モジズリ)は、いつものデイサービスの職員で智麻呂絵画のファンでもあるTさんが、下の写真のように鉢植えにして智麻呂さんにプレゼントして下さったものです。 神戸しあわせの村で見たネジバナのことを話題にしていたら、以心伝心と言うべきか、とてもいいタイミングでネジバナを鉢に植えてお持ち下さったという次第。 この花で思い出すのは「みちのくのしのぶもぢずりたれゆゑに・・」という百人一首の歌であるが、みちのくと言えば、今日が大震災から丁度4カ月でありますな。今なお避難所暮らしの人など復旧・復興への道筋がよくは見えて来ないのは遺憾なことである。みちのくの しのぶもぢずり うらめしや ねぢれこっかい のうなしせいふ (ねぢれあたまろ)<追記・注>「鳩たちの午後」、「阿修羅」の絵とネジバナの実物写真が横倒しになった歪んだ画像になってしまっていたので、2020年10月31日これらを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.

2011.07.11

コメント(6)

-

同窓会総会

昨日(9日)は大学法学部の同窓会(青雲会)の総会があり、久々に旧友、先輩方との旧交を温めて参りました。今年は何年かぶりの大学構内での開催となり、阪急石橋まで出掛けました。 石橋駅を降りてタクシー乗り場の前を通り過ぎようとしていると9年先輩の徳〇氏とバッタリ。丁度タクシーに乗ろうとされている処で、同乗させていただく。会場は旧イ号館の大阪大学会館。今年阪大創立80周年を迎えるに当って、改装され大阪大学会館に衣替えしたことを受けて、ここで総会を開くこととしたもの。この建物は昭和3年(1928年)に旧制浪速高等学校の校舎として建造されたもので、我々の在学中は教養部イ号館として使用されていて、ここで、法学概論の講義を受けた記憶がある。平成16年(2004年)には国の登録有形文化財建造物にも指定されている建物で、今の学内で我々の記憶と繋がる数少ない建物の一つである。 <参考>大阪大学会館(大阪大学会館) 総会は100名程の出席。第二部では住友信託銀行の取締役会長兼社長で同窓生でもある常陰氏の「金融の変遷と信託の役割」と題する講演を頂き、第三部が立食形式による懇親パーティー。(開会前の総会場風景) 小生と同期の同窓生は佐〇、黒〇、広〇、出〇君の4名。 懇親会は乾杯の後、応援団の演舞や海外研修報告、震災被災地支援活動報告などもあり、若い在学生諸君から大いに元気をいただきました。 酔っていた訳でもないのに、写真が全てピントの甘いものになってしまいました。まあ、これでも雰囲気のご紹介にはなるでしょうから掲載して置きます(笑)。(懇親会風景)(応援団の演舞)(同上)(同上)(海外研修報告)(被災地支援活動報告)(同上) 学内での開催ということで例年よりも多くの在学生の参加もあって、懇親会はなかなかいい雰囲気でありました。(応援団からのエールで中締め)(阪大坂から望む石橋キャンパス) 懇親会終了後、帰途の阪大坂で、3年先輩の村〇氏、7年先輩の中〇、田〇、神〇、海〇、根〇の各氏らと一緒になり、石橋駅前の喫茶店でまた暫く歓談、楽しい時間を過ごしました。 余談です。阪急石橋駅から通用門に至る坂道は「阪大坂」と呼ぶらしいが、我々の若い頃の通学路の様子とは様変わりに広くなり美しく整備されている。そして、何故か両サイドにはアガパンサスとカンゾウが交互に植えられていて、今を盛りと薄紫色と黄色の花が咲き乱れていました。カンゾウは忘れ草、アガパンサスは、アガペ(神の愛)+アンサス(花)、神の愛の花。何とも妙な取り合わせである、などということが頭をよぎりましたが・・(笑)。アガペエの 花も咲きたり 若き日に 通ひし道ぞ 夏の日は照る (偐家持)若き日の 記憶たどれど 忘れ草 しみみに咲ける 老いの坂道 (偐家持)

2011.07.10

コメント(2)

-

千光寺

(承前) 昨日、千光寺山門前で終ってしまいました記事の続きです。 ネット検索すると千光寺という名の寺は北は北海道登別市から西は福岡県久留米市まで12ヶ寺もあるようですが、この千光寺は奈良県の平群にある寺にて、役小角(役行者)が660年頃にこの地に千手観音菩薩を安置して修行したのがその開基とされる寺である。この後に役行者は大峰山(山上)に入ったので、千光寺は「元山上」と呼ばれるようになったとのことであるが、山門に「元山上修験根本道場」とあるのが、それを示している。 <参考>千光寺ご案内(観音堂) 山門を入ると右手に千光寺が経営するユースホステルの建物がある。ユースホステルを経営しているお寺というのも珍しいのではないか。 正面の石段を登って行くと先ず観音堂がある。石段の両サイドには役行者の像がズラリ並んでいたが、これは写真に撮っていませんでした。(胃癪大師) 敷石の下には四国八十八ヶ所霊場の御砂が埋められてあるそうで、草鞋に履き替えてお参りすると、ご利益があるらしい。(納骨堂)(大師堂)(行者堂) 行者堂の中には役行者像、前鬼・後鬼像が安置されているそうですが、この日は固く扉が閉ざされていて、拝見叶いませんでした。(同上)(同上)(護摩木を焚く場所ですな。) 毎月18日、午前11時から月例護摩供祈願祭が行われているようだが、この場所で行われるのでしょうな。(弁天池) 弁天池。鳴川弁財天が祀られている。 この千光寺、真言宗別格本山とあるから、寺の格式はかなり高位にあるということであるのでしょうか。もっとも、大本山とか総本山とか別格本山とか宗派によって区々のようにて、小生にはその違いはよくは分りませぬ。(千光寺前の坂道) 千光寺境内を一通り回って山門前の広場で休憩していると、杖をついた可愛らしいおばあちゃんがやって来られました。ご挨拶すると満面の笑みにて、小生の前の縁台に腰掛けて、暫くお喋りをして行かれました。「おいくつですか?」とお聞きすると、「おばあちゃんです。」と仰るばかりで、年齢は仰いませんでした。やはり女性には年齢を聞いてはいけないのだ。 小生の自転車トレンクルに興味を持たれたようで、自転車についてのお話も楽しそうにされていました。「こう暑いと畑仕事も大変なんだけれど、なるべく歩くようにと出掛けて来るようにしている。」と、いくつになってもこういう気力が大切なんですな。上の写真はそのおばあちゃんが去って行かれる処を撮りました。 おばあちゃんもお帰りになったので、小生も帰途に。峠から下って来た道を再び登って行く。(千光寺前の川・檪原川)(山門の左のこの細い道を登って行くと鳴川峠への道となる。) この道の途中の高みから鳴川の里を見やるとなかなかいい風情である。(鳴川の民家) 竹藪を抜けると、「行場」という表示板があって、深い谷になっている。川沿いの山道を行く。昨日までの雨で川の水量は十分。川音もとどろに響く。この川は檪原川と言うらしいが、平群の方に流れて、竜田川に注いでいるのであろう。(鳴川峠への道)(同上)(同上)(鳴川峠を越え大阪府側へと下る道) 鳴川峠を越えて大阪府側に下ると、そこも渓谷になっていて、川が流れている。こちらは恩智川へと注いでいる。鳴川峠の辺りの何処かが分水嶺になっているのだろうが、それを見届けることは出来ませんでした。(水車小屋跡)(大阪府側の渓谷) 上の渓谷から少し下った辺りで漸く自転車で走れる道に出る。一気に走り下り、やがて民家のある舗装道路に出る。そこからは、下り坂ということもあり、自宅まではあっという間でありました。<参考>千光寺への道(2011.7.8.) 英坊2さんのブログ「芹谷山・千光寺(砺波市)」

2011.07.09

コメント(2)

-

千光寺への道

本日(8日)は枚岡梅林→府民の森→信貴・生駒縦走遊歩道→鳴川峠→千光寺へと行ってまいりました。ブログ友の英坊2さんが富山県の千光寺をご紹介されていたので、我が地元の千光寺もご紹介しようかと思い付いたものであります。 地元と言っても生駒山系の鳴川峠を越えて奈良県側に2km程下った処にありますので、大阪府側のヤカモチが「地元」と言うのは「言い過ぎ」ではありますが(笑)。 険しい山道もあるので、トレンクルで出掛けることに。往復13kmほどの行程でしたが、予想通りその多くが自転車で走れる道ではなく、殆どの行程が、自転車を肩に担いだり、押して歩いたりしながらということになりましたので、変則銀輪散歩となりました。(枚岡梅林からの登山口) 府民の森へは色んなコースがあるが、自宅から一番近い枚岡梅林の登山口から登ることにする。道は写真のような山道。随所に階段もあって、早くも自転車は押して行くしかない。(枚岡展望台から大阪平野を望む。) はあはあ言いながら、汗だくになって、九十九道を登って来ると、枚岡展望台である。ここからの眺望も素晴らしい。先客が2人居られた。若い女性と年配の男性。男性(A)の方のベンチに腰を下ろし、水分補給も兼ねて暫し休憩。軽く会話を交わす。そうこうしている内に別の男性(B)がやって来られた。Bさんは直ぐに出発し、Aさんも出発。少し遅れて小生も出発。(腰掛石又は猫石) 上の石は展望台の少し上の高みに在る。かつて山歩きをよくした頃には、この石の上に腰掛けて休憩したので、小生が勝手に「腰掛石」と呼んでいる。また、何となく猫がうずくまっているようにも見えるので、「猫石」とも呼んだりしている。勿論、名もない石であるので、「猫石」は何処か、とハイカーに尋ねても無駄である。猫とヤカモチ以外は知らないのである。(枚岡神社創祠の地への入口) 猫石のある高みと向かい合うようにして、枚岡神社創祠の地、神津嶽山頂がある。登り口に碑が立っていて、これを登って行くと小さな祠がある。元々はここに枚岡神社があったのであるが、孝徳天皇の時代に麓の現在地に遷されたのである。 今日はパスして裾の道を迂回して行く。程なく「らくらく登山道」に出る。そこに休憩所があって、数人の男性が寝転がって居られる。その中の一人は下の展望台でお会いしたAさんであった。らくらく登山道を行っても府民の森へと行けるが、急登ながらもう一つのハイキングコースを登って行くこととする。らくらく登山道なら自転車に乗って登って行けるのであるが、自転車での走行が禁止されているので、ショートカットの急登の方を選択した。途中で先程のBさんを追い抜く。(府民の森) 府民の森に到着。園地の中はこのように舗装された道なので、自転車で走るのに丁度よいのであるが、禁止とあっては押して行くしかない。内緒の話ですが、実は少しだけ、乗って走りました(笑)。(同上) 下で買ったお茶が無くなったので、「森のレストハウス」でスポーツドリンクを購入して飲む。Tシャツが汗でぐっしょりとなったので、新しいのに着替える。そして煙草を一服。(森のレストハウス)(森のレストハウスのデッキからの眺望) デッキからは大阪府(右側)と奈良県(左側)の平野が同時に眺めることが出来るのである。 休憩している間にペットボトル1本を飲み干してしまったので、もう1本買って出発する。(ホタルブクロ) 道の辺にホタルブクロが咲いていました。 レストハウスを出て、「ぼくらの広場」の鉄塔を横目に右に行くと生駒縦走コースの道に入る。鳥たちの声が盛んにする。ホトトギスやウグイスの声もするが、多くは何と云う鳥の声か分らない。道は鳴川峠に向かって下りに入る。昨日までの雨でぬかるんでいる処もあり、すべらぬよう注意が必要。 (ぼくらの広場の鉄塔) (縦走コースの道標) 鳴川峠に到着。ここでも一人の男性ハイカー(C)と出会う。休憩を兼ねて暫くお話をする。若江岩田にお住まいでよく山歩きをされているようだ。定年退職して13年になるが、90kgあった体重が山歩きで随分減量して、健康になったと仰っていた。見た感じでは70kgあるかないか位の身体つきでありましたから相当な減量と言うべきですな。千光寺まで行く、と言うと、道を説明下さいました。(鳴川峠) 愛車のトレンクルも撮って置きましょう(笑)。 鳴川峠で左(写真トンネルの奥)に下ると奈良県である。上は信貴・生駒スカイラインの自動車道が走っている。(分かれ道) 下って行くと三つ股に分かれた道となる。先程のCさんに教えられた通りに真ん中の道を行く。 暫く行くと道は細くなり、ブッシュで隠れてしまう状態になる。ブッシュを抜けて、二俣道を左に取ると千光寺への道となる。竹林を抜けて行く。片側は深い渓谷になっている。 (ブッシュの道となる) (竹林の道も) そして突然のようにして民家が現れる。この民家を巻くようにして細い道を下って行くと千光寺の山門前に出る。(千光寺への道)(千光寺山門)(同上) やっと山門に到着しましたが、もう夜も更けました。続きは後日ということにして、ここでひとまずお終いといたします。 まるで門前払いのような仕打ち、とは仰いますな(笑)。<追記・注>「腰掛石または猫石」及び「鳴川峠」の写真と「枚岡神社創祠の地への入口」ほかのタテ長写真6枚とが、横倒しになった歪んだ画像になってしまっていたので、2020年10月31日これらを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.

2011.07.08

コメント(4)

-

偐万葉・くまんパパ篇(その3)

偐万葉・くまんパパ篇(その3) 今日は七夕ですが、生憎の雨にて、天の川はおろか、月すら望むべくもない。勿論、銀輪散歩もお休み、ひたすら蟄居のヤカモチでありました。ブログ友の坂本熊麻呂こと、くまんパパさんのブログを覗くと、七夕に因む歌を次々に取り上げて居られました。だからという訳でもありませぬが、本日は偐万葉・くまんパパ篇(その3)といたします。 <参考>過去の偐万葉・くまんパパ篇はコチラからどうぞ。 くまんパパさんのブログはコチラからどうぞ。 偐家持が坂本(さかのもと)熊(くま)麻呂(まろ)に贈りて詠める歌14首 並びに熊麻呂の詠める歌2首とりどりの 色にも染めて 子らの夢 浮かべてみたし 風船葛 (偐家持先生)巻きつきて ぶらりのほほん 風まかせ われもかくなむ 風船葛 (ノー天気家持) 熊麻呂の返せる歌 川沿ひの しもた屋の窓 一面に 風鈴のごと 風船葛 わが屋戸(やど)に 尋(と)へる朝風 秋づけど はしき朝顔 なほしぞ咲ける 行きあひの 萩咲きぬれば 手折(たをり)りてや 月の出で来(く)を 妹とし待たな いかならむ 空のかよひぢ かたよりて みつね嘆くや 彼岸も暑し秋の野に 人まつ虫の 言ひけるは なれにはあらじ われにな寄りそ (詠み虫知らず) (元歌)秋の野に 人まつ虫の こゑすなり われかと行きて いざとぶらはむ (古今和歌集)さびしさは 咲かぬ白菊 水無瀬の地 都忘れと 名づくる花の (元歌)さびしさは み山の秋の 朝ぐもり 霧にしをるる 槇(まき)のした露 (後鳥羽上皇 新古今集492) (元歌)いかにして 契りおきけん 白菊を 都忘れと 名づくるもうし (順徳上皇)しょっぱければ 水さすものぞ たらちねの ははがつくれる 七草粥は (隣の爺麻呂)いかならむ 破戒の朝の しはぶきの 竹のはねたる 音の暗きは (来ぬ原玄冬) (元歌)女犯戒(にょぼんかい) 犯し果てけり こまごまと この暁(あけ)ちかく 雪つもる音 (北原白秋 歌集「雀の卵」)石走る 垂水(たるみ)の上の さ蕨で 鴨鍋もよし 春浅ければ(食皇子(しきのみこ)) 五合ばかり 米ありたれば それでよし 雪の国上(くがみ)に しかとや生きむ (羊羹禅師) 坂本熊麻呂の作れる歌 三人子( みたりご)の 心をいれて こしらへし 雪だるま融け ゆくをうらみぬ 偐家持が追和せる歌融けゆくも 心のうちの 雪だるま 融けずたのしき 三人姉妹(みたりご)の夢 枚方の 天の河原の 牽牛花 わたる楫なく いたづらに咲く (八日目の花) (元歌)ひさかたの 天の河原の わたしもり 君渡りなば 楫(かぢ)かくしてよ (古今和歌集174) (注)天野川=生駒山系に源を発し交野市、枚方市を経て淀川に 注ぐ川。七夕伝説を今にのこす。 牽牛花=朝顔の花霧立つは 憶良にしあれ 家持に 雲立つ七夕 今日は雨降る (元歌)牽牛(ひこぼし)の 嬬(つま)迎へ舟 漕(こ)ぎ出(づ)らし 天の河原に 霧の立てるは (万葉集巻8-1527) (元歌)織女(たなばた)し 船乗りすらし まそ鏡 清き月夜(つくよ)に 雲立ち渡る (同巻17-3900) (注)掲載の写真・イラストはくまんパパ氏のブログからの転載です。

2011.07.07

コメント(2)

-

囲碁例会と銀輪散歩

本日は囲碁例会の日にて、自転車で梅田スカイビルまで出掛けて来ました。いつもより少し早く家を出たので、大阪城公園、中之島公園などを銀輪散歩してから、梅田スカイビルに向かいました。(極楽湯) 上は中央大通りで信号待ちしている時に目に入ったもの。友人の偐山頭火氏は先刻ご承知の湯であるのだろうが、小生は今日初めて気が付いたもの。温泉や銭湯には何の関心もないヤカモチ。この道はもう何十回となく走っているのに、今頃気が付くとは。人は「見たい」ものしか目に入らぬもののようですな。多くは見ても目に入らず過ぎ去って行くのであるのでしょう。 大阪城公園の桜の青葉の下を走ると風が頗る心地よい。汗ばんだ身体にひんやりとした風が吹き抜ける。(大阪城公園・桜広場)(大阪城・石垣) 城の石垣もアップにして撮ると、何やら抽象画めいて面白い。(同上) 中之島公園では、男女10名程のグループが水晶橋の上に陣取って、それもお行儀よく一列に同じ方向を向いて並んで橋から眺める風景をスケッチして居られました。指導者と思しき男性が一人の女性の前に座り込んで、盛んに何やら手ほどきされて居りました。絵を覗き込むのはマナー違反でしょうから、さっさと通り過ぎることといたしました。 午前11時半。いつもの昼食場所「アポロ・カフェ」に到着。少し早いがランチタイムとする。食後の珈琲をしていると、客が二人入って来た。見ると昔の会社仲間。「やあ、やあ」とご挨拶。昼食を済ませて店を出るが未だ少し早いので、スカイビルの敷地にある里山「花野」を暫し散策。色んな木や花を楽しむ。そんな中でナナカマドが早くも実を付けていたので、撮影することとした。 (ナナカマド)(ナナカマドの実) 秋には赤く色づくことでしょうから、その様子をまた写真に撮ろうとの魂胆で、青いうちの実も撮影して置こうという次第。 ここでも、元会社仲間の佐〇君とバッタリ。暫く立ち話でありました。(同上) 今日はいつになく元会社仲間の人と顔を合せる日である。丁度お昼休みの時間帯の所為でしょう。エレベーターでも海〇君、山〇君と顔を合せました。 囲碁の部屋に入ると、囲碁サークルの方は未だ来て居られず、絵画サークルの方々が熱心に絵を描いて居られました。第一水曜日は午前中は絵画サークルが、午後は囲碁サークルが部屋を使うこととなっているのである。絵画サークルで中心的な存在である小○氏の絵を覗き込んだ。まあ、親しい間柄なら覗き込んでもマナー違反ではあるまい。風景画である。鴨川の景色のように見えたので、「鴨川ですか」と言うと、その通りであった。鴨川は川べりの自転車道を何度となく走っているので、直ぐにそれと分かる。小〇氏は「あなたも絵を描かないか」と絵画サークルへの参加をお誘い下さいましたが、小生には絵のセンスは無さそうなので、ご遠慮して置いた(笑)。 そしたら、小〇氏は「鴨川と分かってくれたので」と大阪市立美術館で来月開催される美術展「第25回記念日洋展」の招待券を下さった。同氏も作品を出展されているとのことなので、拝見させて戴くことと致しましょう。 さて、本論の囲碁であるが、本日の参加者は青〇氏、竹〇氏、福〇氏、平〇氏、村〇氏、荒〇宇治と小生の7名。小生の成績は青〇氏と村〇氏に敗れ、福〇氏に勝って1勝2敗。今年に入ってからの勝率がなかなか5割に届きません。今日また借金が一つ増えて、5割が遠のきました。無理筋を打ち過ぎて自ら形を悪くしているキライがあるようだが、大局が見えて居ないというか、ついつい「喧嘩」したくなる性分がよくないようである。 囲碁を終えて帰宅する頃には雨になっていて、雨具を着て雨の中を走る羽目に。外は雨で、内は汗で、いづれも濡れにぞ濡れし銀輪街道と相成りました。予報では夜から雨ということであったが、何となく予感がしてザックにカッパを入れて来たので助かりました。 遅いアップとなりましたが、下書きしている途中、ほぼ最終の段階で、タグを「囲碁」と入れて、何を間違ったか「カテゴリーを追加する」をクリックしてしまいました。カテゴリーも「囲碁」であったので、見間違ったのであるが、アッと思った時は、既に手遅れ、ページが変ってしまい、全ての下書が消えてしまいました。ということで、気を取り直して再度書く気力が戻るのに少し時間が掛かりました。それにしても、何で「カテゴリー追加」の欄がこんな処に設けてあるのだ、他のページに設けるべきではないのか。自分の迂闊さを棚に上げて、楽天さんのページ設定の所為にする八つ当たりヤカモチでありました。<追記・注>「ナナカマド」のタテ長写真2枚が横倒しになった歪んだ画像になってしまっていたので、2020年10月31日これらを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.

2011.07.06

コメント(6)

-

墓参と花逍遥

本日は墓参に。 その行き帰りに目にした花などを掲載して置きます。 先ずは蝋梅の実。 これは先月(6月4日)の墓参の際に撮影した実の1ヶ月後の姿でありますが、随分皺が寄って色も茶色っぽくなっています。木に生ったまま、「梅干し」ならぬ「蝋梅干し」になってしまいましたかな。(ロウバイの実)(同上) 先月も目にした、ちょっと変ったオキザリス、今回は写真に収めました。 色も形も変なオキザリスであります。 決してシソザリスではありません。(オキザリス) 葉の色が紫で、形が三角形。カワリダネザリス。 葉に比べて、花の方は小振りで白く平凡である。 花は、コブリザリスですかね。 墓は山裾の高みにある。墓地からは大阪平野が一望であるが、本日は可愛い紅色の若葉を前にしてみました。 この写真、何だか気に入っています(笑) 墓の前の道端に、何という名か知らぬが花穂が何本も立ち上がっている花がありました。クマバチでしょうか、盛んに花の間を飛び回っていました。 <追記(2011.7.4.)> 上の花はメハジキ(目弾)であり、万葉集の下記の歌に出て来る「つちはり(土針)」がこの花のことである、と小万知さんからご教授いただきましたので、追記して置きます。下の歌は、結婚について母が娘に諭した歌でありますな。「嫁しては夫に従え」などと言わぬ処が万葉らしくていいですな。この点では万葉と現代とは直結しています。わが屋前(やど)に 生(お)ふる土針(つちはり) 心ゆも 想はぬ人の 衣(きぬ)に摺(す)らゆな (巻7-1338)(わが家の庭に生えている土針よ。心に思ってもいない人の着物に摺り付けられ染められるようなことのないようにしなさい。) そして、ムラサキツユクサも。 (ムラサキツユクサ) ヒメジョオンも咲いていました。ハルジオンと間違いやすいが茎を折ってみたら中が白い芯で詰まっていたので、間違いなくヒメジョオンです。ハルジオンは茎が中空になっていますから。(ヒメジョオン) (ヒメジョオン) (オオバコの仲間) 右上の草も墓地ではよく見かける。 オオバコの仲間だが正確な名前は知らない。 帰途は山裾の野道を歩いて帰る。朝からもう汗びっしょりになりましたが、道の辺の花など眺めながらの散歩は気分のよいものである。ススキがもう花穂を付けていましたので、「家づと」に数本摘んで帰ることにしました。(アブチロン)(同上) アブチロン。別名の「チロリアンランプ」の方が花のイメージと結び付き易く、覚え易いが、この花は冬になっても咲いている花期の長い花でもある。(ヤブカンゾウ)わすれ草 わが下紐(したひも)に 着けたれど 醜(しこ)の醜草(しこぐさ) 言(こと)にしありけり (大伴家持 巻4-727)(恋しい人のことを忘れようと、忘れ草を下紐につけたけれど、このいまいましい草よ。言葉だけのことでありました。)忘れ草 垣もしみみに 植ゑたれど 醜(しこ)の醜草(しこぐさ) なほ恋ひにけり (巻12-3062)(忘れ草を垣根一杯にぎっしりと植えたけれど、この役立たずの馬鹿草よ。一層恋しくなってしまったことだった。)(注)忘れ草=ヤブカンゾウ(松の実)松の花 花数(はなかず)にしも わが背子が 思へらなくに もとな咲きつつ (平群女郎 巻17-3942)(わたしは松の花だわ。あなたは花の数とも思っていらっしゃらないのに、いたずらに咲き続けていますわ。)(ムクゲ)言(こと)に出でて 言(い)はばゆゆしみ 朝貌(あさがほ)の 秀(ほ)には咲き出ぬ 恋もするかも (巻10-2275)(口に出して言うとおそれ多いので、朝顔の花のような目立つ咲き方でない、ひそやかな恋をすることだ。)(注)あさがほ=ムクゲ<追記・注>タテ長写真(「メハジキ」「ヒメジョオン」「オオバコの仲間」「ヤブカンゾウ」「松の実」)6枚が横倒しになった歪んだ画像になってしまっていたので、2020年11月1日これらを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.

2011.07.03

コメント(12)

-

偐万葉、ビッグジョン篇(その6)

偐万葉・ビッグジョン篇(その6) 毎日蒸し暑い日が続きます。どうぞ皆様お身体お大切に、お元気にお過ごし下さいませ。 この処、ブログ更新をサボり気味のヤカモチでありますが、月もあらたまりましたので、本日は偐万葉シリーズ第109弾、ビッグジョン篇(その6)をお届けいたします。 <参考>過去の偐万葉・ビッグジョン篇はコチラからどうぞ。 ビッグジョンさんのブログはコチラからどうぞ。 偐家持が交野歩麻呂に贈りて詠める歌20首レタス見て 虫はキャベツを 見ざるかや 無視はすまじも 虫のならひは (偐虫麻呂)レタス見て 虫はキャベツを 無視すなる 無視はすまじも 虫のならひは (偐虫麻呂) いにしへの 人もかくしか 石畳 五月(ごがつ)の風と そぞろに行ける野菜愛で 花いつくしみ こちごちを 行方定めぬ 歩麻呂もよかり (氷室法師)わが里は 河内にあれど 愛(は)しけやし 大和蒲公英(やまとたんぽぽ) なほ盛りなり (河内鼓麻呂(かはちのこまろ)) しずやしず ふたりまでなり 花さへも みたりかしまし ましてやをみな (偐耶可真志)かしはもち われはやかもち かなめもち ふたつはもちに ならぬもちなり (大福餅) 知らずもや 染まりて赤き 豌豆は ツタンカーメンの 妻にしあらむ (出エジプト記) (注)ツタンカーメンの妻=アンケセナーメン桜子と 歩麻呂の庭の 梅雨空に 梅花空木(ばいかうつぎ)の 咲くも洒落なり (露野梅機知) 葱坊主 倒れたりけり 玉葱は 梅雨の晴れ間に 掘れと言ふらし (玉野葱麻呂)交互植ゑ 虫もつかねば 巻き舌の キャベツ言ひける たすけらレタス (きゃべ麻呂) 交野山(かうのさん) をちこちませる 石仏に しばしやわれも お遍路ならむ (遍路家持)式子恋ひ 焦がれ咲くとは 笑止とて かづらの定家 能(no)とや言へる (偐定家) ぐみの実の 熟れゆく見れば 思はるる 遊びし友ら いかにかあると咲きか散る 卯の花腐(くた)し 降る雨の またも恋ふらし ほととぎす鳴く 身はぼろろ 頭テカテカ 目はくらら 鼻はすすれど 名はわすれける (山上オクラ) 小百合花 後(ゆり)には行かめ 率川(いさがは)の ゆりの祭と 今年はなれり (後(ゆり)の家持) (注)小百合花=後の枕詞 神住まふ 奥山深く 生ふ榊 幸(さ)きけと今し 君が家(や)に咲く (栄木(さかきの)家持)青虫に 齧らレタスよ 最後まで 面倒見ろと キャベツは言へる (他力本願) これやこれ 行くすべもなき 投入堂 深き祈りの わざにしあらむ (投行者)(注)三佛寺の投入堂は役行者が術を使って投げ入れたものと言い伝えられて いる。 因りて役行者は以後、投行者と呼ばれける(笑)。 (注)掲載の写真は全てビッグジョンさんのブログからの転載です。

2011.07.01

コメント(6)

全20件 (20件中 1-20件目)

1