2011年09月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

銀輪花散歩・ハナミズキの実

本日も3時間ばかり銀輪散歩いたしましたが、何と言って収穫もなしです。それではブログの記事にも何にもなりませんので、唯一撮った写真、ハナミズキの実を掲載して置きます。 もうハナミズキの実が赤く色づいて・・秋ですなあ。それにしては今日は少し暑かったように思いますが・・。(ハナミズキの実) <参考>ハナミズキ・Wikipedia (同上) ハナミズキは別名アメリカヤマボウシと言います。 ヤマボウシの実は甘く(と言っても美味とは言えないが)食べられる、ということから、ハナミズキの実はどうなんだろうと、かつて赤い実を齧ってみたことがあります。 猛烈に苦い。彼岸花の茎の汁も苦く、これは有毒らしいが、それによく似た苦さ。有毒かどうかは知らぬが、有毒でなくてもかくも苦いものを食べる人はいないだろう。ということで、ハナミズキの実は食べてはいけません(笑)。 ハナミズキは「花見ず木」でも花は見るべきであります。その実については、ミクワズキ(実食わず木)という名ではありませぬが、これを食ってはいけないという訳であります。

2011.09.27

コメント(12)

-

銀輪花遍路・彼岸花

銀輪花遍路。 本日は、大和川の「彼岸」まで、彼岸花を求めての花散歩といたしました。 午後1時ちょと前にMTBで出発。往路は山沿いの道を南へと走り、大和川へ。大和川を渡って、石川べりの道に入り、玉手山丘陵のアップダウンを走っているうちに方向感覚が狂ってしまって、2回同じ道を走ったりもしながら、時に行き止まりの道に入り込んだり、と出鱈目・行き当たりばったりの銀輪散歩でありましたが、彼岸花の写真はしっかりと撮れました。(お城みたいな民家。広大な敷地である。) 山側の道を行くと必ずこの大きな家に出くわす。随分以前から工事が続けられているが、今日も未だ南側の塀の工事が行われていました。 この屋敷の西側の田圃の畔に彼岸花が咲いていました。(彼岸花) <参考>彼岸花・Wikipedia 石川べりの道から東に向かい、玉手山丘陵のあちこちを走っているうちに何やら方向が混乱して来る。迷い込んだ道の傍らにコスモスが咲いていました。今日の主役は彼岸花なれど、秋にコスモスの花は欠かせぬものにてあれば、これも写真に。(コスモス) <参考>コスモス・Wikipedia 秋されば 野辺に咲けかし おのがじし 濃きも薄きも コスモスの花 (偐家持)(同上) ぐるぐる廻って、結局、近鉄国分駅前に出て、再び大和川と石川が合流する、柏原市役所前に戻って来ました。大和川の土手には薄紫色の花穂をつけた草が群れ咲き、風にそよいでいました。(大和川と石川の合流点。手前が大和川、中央奥が石川)石川と 大和の川の あひし地を 咲きて見るらし むらさきの花 (偐智天皇) 帰途は恩智川沿いの道を走ることとする。こちらはアップダウンがなく山側の道より格段に走りよい。 道の辺にはアベリアが今を盛りと咲き匂っていました。(アベリアの花咲く道) <参考>アベリア・Wikipedia 降り置ける 雪と見るまで アベリアの 花咲きこぼる 恩智の川辺 (偐家持)(萩) <参考>ハギ・Wikipedia コスモスも紹介したからには、万葉の昔から秋の花の代表たる萩、この花を無視する訳にはまいりませぬ。出ぬ月を 恨み待ち侘び 萩の花 この夕風に 散らまくの惜し (偐家持)萩の花 散らずあり待て 夕月の さやけき見つつ たぐひてあらな (偐家持) (同上) とは言え、本日は彼岸花が主役の花遍路銀輪散歩と思いなして出掛けて参りましたのでありますから、以下は彼岸花オン・ステージであります。 彼岸花と言えば、万葉集のこの歌ですな。 1首のみある彼岸花の万葉歌。 まあ、「いちし」が彼岸花とされていますが、異説も多くあり、100%彼岸花とは言い切れません。しかし、ここでは彼岸花ということにして置くのが四方八方円満に収まると言うものであります(笑)。路(みち)のべの いちしの花の いちしろく 人皆知りぬ わが恋妻は (柿本人麻呂歌集 巻11-2480) いつもの通り、花園ラグビー場・花園中央公園を経て帰宅すれば、午後5時前。ざっと4時間の銀輪散歩でありました。<お知らせ> 松風偐万葉集第4集の河内温泉大学図書館への収蔵が完了いたしました。ご興味のある方はコチラからご覧下さいませ。<追記・注>縦長写真(「アベリアの花咲く道」)が横倒しになった歪んだ画像になってしまっていたので、2020年10月29日これを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.

2011.09.26

コメント(6)

-

俳句の話・若草読書会

本日は若草読書会の例会。急遽、日程を決めた関係で課題図書なし。凡鬼さんが「俳句の話」と題して、俳句の歴史、和歌・連歌から現代俳句にいたるまでの流れを簡潔平明にご説明下さいました。 俳句・俳諧の源流を遡ると、それは大伴旅人に行き着くとか。俳諧とは滑稽味、風刺、諧謔の和歌の一分野を指すものであったらしいから、きっと、大伴旅人の讃酒歌がその「走り」と言うことで、大伴旅人まで遡る、と言われるのでありましょうな(万葉集巻3-338~350)。験(しるし)なき 物を思(も)はずは 一坏(ひとつき)の 濁れる酒を 飲むべくあるらし (巻3-338)あな醜(みにく) 賢(さか)しらをすと 酒飲まぬ 人をよく見ば 猿にかも似む (巻3-344) 宗祇、宗鑑、宗因、芭蕉、蕪村、一茶、子規、虚子から碧梧桐、井泉水、山頭火、放哉などの自由律俳句、桑原武夫の「俳句第二芸術論」に至るまで内容の濃いお話をして戴きました。また、吟行や句会の様子なども体験を交えたお話、俳句について余りよくは知らぬヤカモチにはどれも興味深いお話でありました。 お話の後は、凡鬼さんが事前に智麻呂邸にお届け下さっていた冬瓜を恒郎女さんが煮物にして下さっていて、それとかその他参加者が持ち寄った酒やワインや食べ物を楽しみながらの歓談でありました。 余談ですが、冬瓜は料理される前に智麻呂氏が見事な絵にして下さっていますので、追って智麻呂絵画展で皆さまにもご覧いただけるかと存じます。 ところで、「冬瓜」はいつの季語になるのか、とお尋ねしたら、「夏の季語」とのこと。冬瓜なのに夏とはこれいかに、と思いましたが、考えてみれば、この手の季語は他にもありますな。 「麦秋」は夏だし、「竹の秋」は春で、「竹の春」は秋という具合。もっとも、凡鬼さんは「東に生っても西瓜というが如し」とか仰って居りましたが。 本日の参加者は智麻呂・恒郎女ご夫妻、凡鬼・景郎女ご夫妻、祥麻呂、槇麻呂、和麻呂、小万知の各氏と偐家持の9名でありました。 (エノコログサ)(ランタナの実) 上の写真は、智麻呂邸付近の道の辺にて撮影したものであります。 読書会とは無関係。読書会のメンバーの中で喫煙の悪癖から足を洗えていないのはヤカモチ唯一人にて、時に中座して、家の外に出てタバコ休憩することがあります。その際に撮影したものであります。そう言えばタバコの花、友人から写真を見せて貰ったことがありますが、なかなか可憐な花でありました。しかし、和歌にも俳句にもこの花は詠まれてはいないでしょうね。あなみにく さかしらをすと たばこせぬ 人をよく見ば 猫にかも似む (偐旅人) <追記・注>縦長写真(エノコログサの写真3枚)が横倒しになった歪んだ画像になってしまっていたので、2020年10月29日これらを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.

2011.09.25

コメント(6)

-

銀輪散歩・高津宮、長栄寺など

<承前> 昨日の続きです。難波神社の祭神が仁徳天皇ということで、その連想から、難波神社を出た銀輪家持は高津宮を目指すこととしました。仁徳天皇は難波に都を置くが、それが高津宮である。 難波( なには)に都(みやこ)つくる。是(これ)を高津宮(たかつのみや)と謂(まう)す。 (日本書紀・仁徳天皇元年春正月の条) もっとも、高津宮の跡地がどこであるかは諸説あって定まらない。大阪城及びその周辺の何処かであるのだろうが、高津神社(高津宮)は大阪城築城に際して現在地に移転して来たものであるから、仁徳さんの高津宮趾と言う訳ではない。しかし、高津神社も仁徳さんを祭神とし、高津宮と称しているのであるから、固いことことは言わないヤカモチ的には高津宮は此処でいいということになるのである(笑)。 ということで御堂筋を南下するが心斎橋・道頓堀辺りまで来ると人が一杯である。道頓堀手前の宗右衛門町通りで左(東)に入り、心斎橋筋の人混みを抜けて、相合橋で道頓堀を渡り、道頓堀通りに出る。これを左(東)に行くと突き当りが高津宮・高津神社である。 高津神社に到着すると、大勢の人だかり。「ASIAN PUJA 2011 in 高津の宮」という催しがあったよう。東日本大震災支援のチャリティ・ライブのようでした。PUJAとはヒンディ語で「祈り」という意味だそうな。(高津神社境内)<参考>高津宮(Wikipedia) 高津宮(高津神社)(踊り子)(高津神社鳥居) 鳥居を出て、坂道を上ると「熊野街道」である。谷町筋の一つ西の道であるが、この道筋はお寺が立ち並ぶ「寺町」である。千日前通りに出る少し手前に常国寺という寺があり、その門前に「梶井基次郎墓所」という碑が建っていた。 梶井基次郎と言えば「檸檬」という小説のタイトルが思い浮かぶが、小生はこの作家の作品は一作も読んでいない。それでもこれも何かのご縁と境内に入って、その墓を探してみた。だが、見つからない。お墓参りをされていたご婦人に尋ねてみるも、彼女も「知らない。」と仰る。結局見つけられないままに退出と相成りました。(常国寺)<参考>梶井基次郎 (梶井基次郎墓所碑) (熊野街道道標) 常国寺を出て千日前通りに出ると、熊野街道の道標があった。最近に建てられたものだが、「大坂天満八軒家から2.9km」とある。天満の窪津王子跡地近くにあった碑(下掲)の辺りから熊野街道が始まり、ここまで約3kmということであるが、小生は坐摩神社に立ち寄るために御堂筋を回って来たので随分遠回りして、ここで熊野街道と再会という訳である。(天満京町3丁目の碑) 熊野街道はここから南へ生国魂神社、四天王寺の前を経て阿倍王子神社、住吉大社へと続くが、本日の銀輪散歩はそんなには走れない。上町筋を南に入った処で左折、清風高校の校舎を左に見て東に走り、帰途につく。 猪飼野の辺りだろうか、「ムグンファ」という店の看板が目に入る。ムグンファとは漢字で書けば「無窮花」、ハングルで書けば下の写真の通り。ムクゲの花のことである。(韓国料理店ムグンファ) ひたすら東へと走る。やがて地下鉄千日前線が走っている国道479号線に出る。地下鉄小路駅の前に来る。この道は昨年暮に走った道。その時に立ち寄った喫茶店が駅前にある。ここで珈琲休憩とする。店のママさんに「足の具合はどうですか?」と声を掛けると怪訝な表情。足は何ともない、と仰る。どうやら小生の思い違いであったようで、痛められたのは腰であったよう。「骨折したのは足ではなく腰ですわ。」と笑って居られました。帰宅して昨年12月30日の記事を確認すると、確かに腰の話でありました。 <参考:煤逃げ銀輪散歩> 喫茶店を出て国道を北に走ると直ぐに近鉄線のガード下に着く。潜って右折、東に走ると東大阪市に入り、布施駅前に出る。近鉄奈良線に沿って東へ走っていると左手に神社の鳥居が目に入ったので立ち寄ってみた。(鴨高田神社)(同上・説明碑)(同上・本堂) 神社の裏手(北側)に出ると道を挟んで長栄寺がある。その名はかねてより承知していたが、訪れるのは今回が初めてである。 <参考>長栄寺 長栄寺(長栄寺)(同上・本堂)(不動明王) カラフルな不動明王が夕日を背に屹立して居られました。 傍らには萩が咲きこぼれていました。 柿なけど 萩は咲くなり 長栄寺 (偐岡子規) 季語が柿と萩と二つも入ってはいけないのが俳句の決まり。まあ、偐子規でありますから、固いことは言わないのである。そう言えば、先刻立ち寄った高津神社の参道脇に、写真には撮りませなんだが、河東碧梧桐揮毫の碑が建っていましたですな。碧梧桐なら自由律俳句ですから季語があってもなくても、二つでも三つでもOKなんでしょう。(長栄寺境内の萩) 長栄寺を後にして、東へ、東へ。夕日も早や傾き、影が長く伸びている。この時刻は影持登場でありますな(笑)。帰宅は午後5時半。約4時間の「のんびり銀輪散歩」でありました。(偐影持登場) 影持と 暮れゆく銀輪 彼岸花 (筆蕪蕉) <追記・注>「梶井基次郎墓所碑」、「熊野街道道標」、「鴨高田神社説明碑」及び「不動明王」の写真が横倒しになった歪んだ画像になってしまっていたので、2020年10月29日これらを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.

2011.09.24

コメント(4)

-

銀輪散歩・坐摩神社ほか

本日は大阪市内を銀輪散歩して参りました。 取り敢えず目指したのは坐摩神社行宮。先日(9月7日)の囲碁例会の帰り道に立ち寄った八軒家浜の近くに熊野九十九王子の1番目の窪津王子があったとのことで、何かその痕跡でもあるかと期待したのですが、下調べもせず、その日の思い付きの行動であったため、空振りに終りました(関連記事「囲碁例会・八軒家浜」 )。で、ネットで調べると、大阪府立労働会館の東側にある坐摩神社行宮がその跡地であるとのこと。という次第で坐摩神社行宮を訪ねてみようというもの。ついでに本町にある坐摩神社も訪ねてみようということに致しました。 午後1時半頃にMTBで自宅を出発。中央大通りを西へと走る。右翼の街宣車が何台も列をなして軍歌を高らかに響かせる中をひたすら西へと走り、大阪城公園から天満橋に出て、土佐堀通りを西に行くと労働会館「Lおおさか」である。その東側の道を入ると、小さな祠があった。(坐摩神社行宮)(同上) 現在は坐摩神社行宮(御旅所)と称されているが、神功皇后がこの地に坐摩神を奉祀したのが始まりとされ、坐摩神社は元はこの地にあったとされている。豊臣秀吉の大坂築城に際して、現在の久太郎町4丁目に移転させられたのである。 本殿には門戸・玄関・窓の守り神、豊磐間戸(とよいはまど)神・奇磐間戸(くしいはまど)神の二神が祀られている。拝殿には神功皇后が休息したという鎮座石が今も残る、とあったが、何処に鎮座ましますのか、見当たらない。この石に因んで、この辺りは石町(こくまち)という地名になっているそうな。 平安期に熊野詣でが盛んになり熊野古道沿いに熊野王子社が数多く設けられるが、その一番目の窪津王子(渡辺王子ともいう。)社が此処に設けられたと言われている。(同上・奥に駐輪しているのは我が愛車のMTBです。)(同上・本殿) 坐摩神社の「坐摩」は普通に読めば「ザマ」であり、坐摩神社も通称はそう読まれているのであるが、正式の名は「坐摩」を「イカスリ」と読み「いかすりじんじゃ」と言うそうな。 行宮(あんぐう)を後にし更に西へ。御堂筋に出て南へ向かう。(御堂筋に出て南へ。平野町付近) 休日の御堂筋は閑散としている。梅田周辺や心斎橋・難波周辺は人人人であるが、淀屋橋から本町にかけてのオフィス街は人影がまばらで銀輪散歩も快適である。 中央大通りで西に入り、一つ目の辻を南に入ると直ぐに坐摩神社である。 (坐摩神社)<参考>坐摩神社公式ホームページ 坐摩神社の祭神は生井神(いくゐのかみ)、福井神(さくゐのかみ)、綱長井神(つながゐのかみ)、波比岐神(はひきのかみ)、阿須波神(あすはのかみ)の五神で、この五神を坐摩神(いかすりのかみ)と総称するとのこと。 「いかすり」の語源については諸説あるそうだが、土地又は居住地を守り給う意味の「居所知(いかしり)」が転訛したものという説が有力説であるようだ。(坐摩神社本殿)(同上) 坐摩神社は伊藤忠商事、南御堂の裏にある。南御堂の南側で御堂筋に出て南へ150m程行くと難波神社がある。仁徳天皇を祀る神社である。 第18代反正天皇が河内の国、丹比(現大阪府松原市)に遷都した際に、父帝・仁徳を祭神として創建したと伝えられる。(難波神社)(同上・本殿)(同上)(境内の大木) この木は、大阪空襲で焼け焦げて枯れる木が多くあった中で、ことなきを得て生き延びた木である。市内でも最古の木だそうで、保護樹木となっている。この木に触れると元気が貰えるということで、参拝の人が触って居られました。 かつては、当神社境内に人形浄瑠璃(文楽)の小屋があったそうな。 さて、仁徳天皇と言えば高津宮ですな。と言うことで、この後、高津宮へと向かいますが、もう深夜になりましたので、続きは明日とし、本日はここでひとまずお開きとさせていただきます。(つづく) <追記・注>坐摩神社行宮の3枚目の写真と難波神社境内の大木の写真とが横倒しになった歪んだ画像になってしまっていたので、2020年10月29日これらを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.

2011.09.23

コメント(4)

-

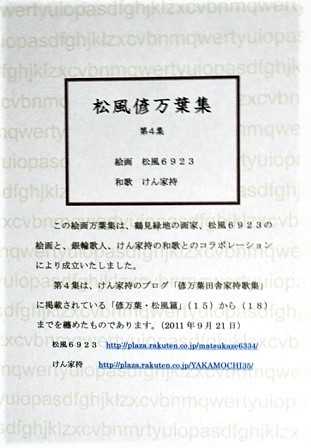

松風偐万葉集第4集

松風偐万葉集第4集が完成いたしました。 近日中に「河内温泉大学図書館」に収蔵され一般公開されることとなりますので、興味ある方はどうぞご覧になって下さい。 松風さんのブログは今年の6月半ばからコメント欄が閉鎖されましたので、偐家持の歌を贈ることも叶わなくなりました。よって、偐万葉・松風篇は(その18)を以って、また松風偐万葉集はこの第4集を以って完結といたします。(松風偐万葉集第4集の表紙)<参考>偐万葉・松風篇(1~18)はコチラからご覧戴けます。 松風さんのブログはコチラからご覧戴けます。 河内温泉大学図書館はコチラから入館できます。 関連記事:松風偐万葉集 2011.2.11. 松風偐万葉集 第1集 第2集 第3集 第4集 <追記・注>写真が横倒しになった歪んだ画像になってしまっていたので、2020年10月29日これを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.

2011.09.22

コメント(4)

-

第87回智麻呂絵画展

第87回智麻呂絵画展 智麻呂絵画ファンの皆さま、お待たせいたしました。昨日(17日)雨の間をぬって、智麻呂邸を訪問。新作を仕入れて参りましたので、今日は第87回智麻呂絵画展の開催であります。 どうぞごゆるりとご覧下さいませ。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~(トウモロコシ) トウモロコシは第63回展以来の登場です。今回も前作同様なかなか力強い絵になりました。 <参考:第63回展> 寄り集いおしくらのごと黒葡萄 (凡鬼) これは、昨年9月の「凡鬼俳句便り」にあった凡鬼さんの句の一つでありますが、黒葡萄ならぬこのトウモロコシもかなり「おしくらのごと」であります。 我々は子供の頃はこれを「なんば」と呼んでいたが、今はこの言葉を使う人は見掛けませぬ。で、ネット検索してみたら、実に多くの呼び名のあることが分りました。(下記) あぶりき、いぼきび、うらんだふいん、かしきび、きび、きみ、ぎょく、 ぐしんとーじん、こうらい、こうらいきび、こーりゃん、さつまきび、 さんかく、せーたかきび、たかきび、とうきび、とうきみ、とうたかきび、 とうとこ、とうなわ、とうまめ、とうみぎ、とうむぎ、とうもろこし、 とっきび、なきぎん、なんば、なんばと、なんばん、はちぼく、 ふくろきび、まごじょ、まめきび、まるきび、まんまん、もろこし、 やまととーんちん、嫁女黍(よめじょきび)(バッグ) このバッグも菓子舗「千鳥屋」のお菓子の詰め合わせが入れられていたバッグですが、第62回展に似たようなバッグが登場しています。今回のバッグのそれも、先日訪問の際のけん家持の手土産でありましたが、またしても絵になっていた次第。絵の細部については、例によって恒郎女様からは、クレームがついて居りましたが、さて、それはどの部分でしょう? しかし、智麻呂氏は、やはり柳に風にて、 「ネコヤナギなのだ。」 いや間違えました。 「これでいいのだ。」 でありました(笑)。 <参考:第62回展>(冬瓜) 上のトウガンも下のゼフィランサス(玉簾)も、当ブログの以前の記事(「台風の雨の間の墓参・花散歩」2011.9.3.)に掲載の写真から起こされた絵であります。 当然のことながら、どちらも写真では出せない温かな味わいを醸していて、なかなかにいい絵であります。(ゼフィランサス<玉簾・レインリリー>)(ベゴニア) ベゴニアは一番新しい絵だろうと思います。昨日(17日)、智麻呂邸では、この花の鉢植えがテーブルにあって、この絵さながらに咲いていました。 この「ベゴニア」という名が小生も恒郎女様もなかなか出て来ず、テーブルの上のこの花の鉢植えを間に挟んで、「あれ、あれ、・・」などともどかしがっていたのでありましたが、智麻呂邸をお暇してMTBで走り出した途端に突如「ベ・ゴ・ニ・ア」と浮かんで来たのでありました。おそらく恒郎女様もお台所で夕飯の支度に取りかかるなどされた途端に「べ・ゴ・ニ・ア」と呟いて居られたのではないかと想像しています(笑)。(花瓶) これは智麻呂邸のピアノの上に置いてある花瓶ですな。本日は花が生けられてはいませんでしたので、この絵の通りでありました。(葡萄のカップ) このカップはカップなのかグラスなのか、材質がガラスなのか陶磁なのかは不明でありますので、よくは分りません。智麻呂氏がデイサービスで描かれたものであります。施設では智麻呂氏のために、写生の題材を適宜このようにご用意して、智麻呂氏の前に置いて下さっているようであります。

2011.09.18

コメント(8)

-

囲碁例会・梅田の猫

昨日(14日)は9月第2回目の囲碁例会の日。 天気も好し。MTBで出掛けました。10時10分に自宅を出発。 アポロカフェ到着11時50分。通常よりも20分程余分に掛かっている。膝を意識して余り強く踏み込まないようにしている所為か、それとも最近はのんびり走るように心掛けている所為か(笑)。 アポロカフェで昼食と珈琲。昼食を済ませ店を出ましたが、未だ少し時間が早かったので、暫く梅田スカイビルの「花野」を散策。目に付いた花などを写真に撮ったりして時間を潰しました。(芙蓉) 花野の西側の入口近くに芙蓉が咲いていました。見上げるほどに背の高い芙蓉。ピンクの花を裏から撮ってみました。この日の光に透かして撮るというのは、ブログ友のカマトポチ氏の写真から学んだものでありますが、同氏のようには勿論上手くは撮れませぬ。 それでも、青空に芙蓉の花を置いてみると、なかなかの景色なのである。(同上) 少し奥に入った処に小さな木があって、マユミのような赤い実が目に止まりました。「ツリバナ」と名前の札が掛けてありました。よく見るとマユミとは全然違う実の形であるが、なかなか可愛い実である。どんな花が咲いていたのだろう?(ツリバナ) (ツリバナ) (木の全体像) 赤くなっているのは、上の写真の1個だけで、他の実は未だみんな青い。秋が深まれば全て赤く色づくのであろうか。また日が経ってから観察することにしよう。<参考>ツリバナ(ニラの花) これはニラですな。万葉集では「くくみら」で登場する。伎浪都久(きはつく)の 岡の茎韮(くくみら) われ摘めど 籠(こ)にものたなふ 背なと摘まさね (巻14-3444) あなたと越えたい天城越え、ではないけれど、一人で韮を摘んでいてもつまらない。どうせなら、「あなたと摘みたい」と歌っていますな(笑)。(同上) 韮の周囲に一面に生えている花、小さな穂を付けていましたが、何という花なのでしょう(下の写真)。(これは何と言う植物ですかな?)(イソギク) その隣に生えていたのは「イソギク」。これは、錦織公園近くの喫茶店「アキ」に鉢植えがあって、そこの女主人から教えて戴いた名前。不思議なもので、植物というのは名前を覚えると、よく目に付くようになる。きっと名前を知らない植物は目に入っても「脳」が認識しないと言うか、注目しないように出来ているのだろう。<参考>イソギク(サルスベリ?) 背丈が数十センチほどの小さな木に可愛いピンクの花、何だろうと写真に撮りましたが、写真で見るとサルスベリの花によく似ている。しかし、ちょっと季節が遅いし、葉がこんなだったかな?、ということで、一応「?」です(笑)。(シオカラトンボ) 下の薄紫色の雪のような花を見ていたら、シオカラトンボがやって来ました。(この花も名は知りません。)<追記:上の花はアゲラタム(別名、郭公薊)だそうです。> 梅田スカイビルの21階にある部屋に上りましたが、この日も小生が一番乗りでした。碁盤を並べたり準備をしていると、福◎氏がやって来られました。早速、福◎氏とお手合わせ。打っていると、竹◎氏、平◎氏が来場。 今日は上記3名と小生との4名のみ出席と、いつになく少ない参加者でありました。小生は福◎氏に2勝、続いて竹◎氏に2勝で、4戦全勝。久々の全勝です。これで、今年に入ってからの戦績が27勝24敗と、前回まで続いていた借金をやっと返すことが出来、白星先行になりました。 碁を終えての帰途、ビルの一角に組み込まれてしまった「梅田のクロネコ」を見掛けました(以前から何度も見掛けてはいるのですが・・)ので、ご紹介して置きます。 クロネコはヤマト(大和)だけかと思ったら、梅田もクロネコでありました。(梅田の猫) 自宅近く、隣村地区まで帰って来て、上り坂に掛かる手前の小さな公園で一休み。道路を挟んで公園のお向かいに住んで居られるという90歳の男性が、先客で公園の東屋に坐って居られたので、その方と暫くお話。90歳でもカクシャクとして居られ、とてもお元気。毎日1万歩歩いて居られるとのこと。いやはや大したもの。小生も長生きするのならかくありたいものでありますな(笑)。でなければ、コロリと早々に死にたきもの。その90歳氏曰く「死に方は自分では決められない。」、ごもっともですな。 <追記・注>縦長写真(4枚)が横倒しになった歪んだ画像になってしまっていたので、2020年10月29日これらを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.

2011.09.15

コメント(10)

-

偐万葉・ビッグジョン篇(その7)

偐万葉・ビッグジョン篇(その7) 久し振りに偐万葉です。シリーズ第113弾となる今回は偐万葉・ビッグジョン篇(その7)であります。なお、ビッグジョン氏は偐万葉では「歩麻呂」という名を小生が勝手に付けさせて戴いています。 <参考>過去の偐万葉・ビッグジョン篇はコチラからどうぞ。 ビッグジョンさんのブログはコチラからどうぞ。 偐家持が歩麻呂に贈りて詠める歌19首 併せ俳句1句替え歌1篇 並びに歩麻呂が返せる歌1首半夏生 梅雨未だ明けぬ 夕暮の 水際(みぎは)照らすと 白くや咲ける (生半夏)すっぴんに なるをためらふ 半夏生 厚化粧厭ふ われにしあれど (全夏生)半夏生 似て非なるわれ 生半可 (筆蕪蕉) 紫に 匂へる口の にくくあれど ひとつまみやんも われ食ひめやも (大山桃皇子(おほやまもものみこ)) (注)やんも:ヤマモモ(山桃)の別名。ヤンモ、ヤンメ。 (元歌)むらさきの にほへる妹を 憎くあらば 人妻ゆゑに 吾恋ひめやも (大海人皇子 巻1-21)茜さす 頬のはじらひ 目にも見ず 木のぼりするや 君がもも食ふ (酒屋王(さかやのおほきみ)) (元歌)茜さす 紫野行き 標野ゆき 野守は見ずや 君が袖振る (額田王 巻1-20)海の日は 帆麻呂行くらし 淡海(あふみ)の海(み) 雨間に風の ほどよく吹けば みほとけの ともにしませば またあふひ きみにさくらむ つつがなくあれ (送別家持)蓬莱の 深山(みやま)に生(お)へる かたばみと 知れば見が欲し 白きその花 ひとくくりに すまじカボチャも それぞれの 色も形も あるものなれば (増手人麻呂)ぬばたまの 夜わたる月も よかれども などて詠まれぬ 桧扇の花 歩麻呂の返せる歌ぬばたまの 闇に光を 当てるとて 謎に挑まん 家持の君 わが池の 隣は何を する人ぞ 見むとしすれば 見られけるかも (蛙牛麻呂)我が背子に 咲きて呼ぶらし な踏みそ 沼虎の尾の 白きその花 擂(す)る人も 擂(す)らぬ人をも ひとしなみ 見つつや咲かむ 胡麻の花はもはしきとは 思へど膝の あしければ ふみもかたかり 飛騨の山々わだつみの いろこのみやの をとめらの さんざめくらし リコリスさきぬ 我妹子は 帰り来たれり 朝顔の 花も咲きてや ことほぐならむ枚方の 氷室の里の 鼬(いたち)われ ゐてもたちても 君が家(や)恋(こほ)し (氷室鼬麻呂(ひむろのいたちまろ))絶えぬれば いまはた恋(こほ)し 鼬(いたち)道(みち) よしもあらねば 風の音(と)に聞く()葉も見ずて 擬宝珠なりと わがせしは 水擬宝珠の 花にやあらむ (偽宝珠) なべて世は なるがままよと 冬瓜の ごとに朝寝を 人もするべし (冬瓜禅師) 替え歌「雄滝越え」(替え歌「天城越え」) 歌 滝川さゆり 隠しきれない この思い いつしか面(おもて)に あらわれて 我慢をしている くらいなら 行ってきたらと 妻が言う かくれ道 北小松 九十九(つづら)折り 楊梅(ようばい)の滝 舞い上がり 揺れ落ちる 山の向こうに はるか・・・ 琵琶湖が見える 何もなくても それもいい ごうごうたぎつ 川の瀬を ひとりで行きます 雄滝(おだき)越え (注)1.ビッグジョン氏のブログに書き込んだ上の替え歌は未完成であり ましたので、今回偐万葉に収録するにあたり、文言の追加修正を 行いました。 2.掲載の写真は全てビッグジョン氏のブログからの転載であります。 <参考>その他の偐万葉シリーズのページはコチラからどうぞ

2011.09.14

コメント(4)

-

京都から唐崎へ(5)

<承前> 前回は三井寺総門前で終りました。総門を出て右に三尾神社の境内を横切って行くと、琵琶湖疏水に再会する。(三尾神社) (琵琶湖疏水) (三井寺拝観受付所 15:08) 琵琶湖疏水に沿って琵琶湖へ(東へ)と走り国道161号線に出るのが一番近いコースであったようだが、自転車を拝観受付所前に停めていたので、南へ3分程更に歩いて、そこまで戻り、長等神社楼門前の道を下り国道161号線に向かう。国道の手前の県道47号線で左折してしまったが、これは直進し国道まで出た方が良かったようだ。 (琵琶湖疏水。左:山側、右:琵琶湖側) 国道161号線に出て左折、北に向かう。途中道路右側に広い敷地の施設が見えて来る、自衛隊大津駐屯所である。(国道161号線、際川付近。自衛隊大津駐屯所前 15:47) 自衛隊駐屯所から1.5km位で「志賀の唐崎(辛崎)」である。唐崎バス停前で右脇道に入って行くと唐崎神社がある。(唐崎バス停付近) 唐崎バス停の前に象が居た。と言ってもタイ料理店の置物であるが。上の写真の右側の道を入って路地を右に入ると唐崎神社である。 道の入口横、タイ料理店の向かいに神馬仮屋地の碑がある。何かと説明板を見ると、日吉大社の山王祭の神馬が繋がれる場所、とある。江戸時代の山王祭では、この湖岸に日吉社の一の鳥居があり、ここで神は神輿から神馬に乗り換えて日吉社にお帰りになったということだそうな。(神馬仮屋地 16:02)(唐崎神社)<参考>唐崎神社‐Wikipedia(拝殿・本殿)(同上)(唐崎の松)(唐崎)(同上)(志賀の辛崎さきくあれど・・) 唐崎といえば、人麻呂の近江荒都歌に触れない訳にはいかない。短歌に比べて長歌は暗誦している歌は少ないが、この歌はその少ないものの一つであり、小生の好きな歌でもある。いかにも人麻呂という歌である。玉だすき 畝火の山の 橿原の 日知(ひじり)の御代ゆ 生(あ)れましし 神のことごと つがの木の いやつぎつぎに 天(あめ)の下 知らしめししを 天(そら)にみつ 大和を置きて あをによし 奈良山を越え いかさまに おもほしめせか 天(あま)ざかる 夷(ひな)にはあれど 石走(いはばし)る 淡海(あふみ)の国の ささなみの 大津の宮に 天(あめ)の下 知らしめしけむ 天皇(すめろぎ)の 神の尊(みこと)の 大宮は ここと聞けども 大殿は ここと言へども 春草の 茂く生ひたる かすみたつ 春日(はるひ)の霧(き)れる ももしきの 大宮処(どころ) 見れば悲しも (巻1-29) 壬申の乱によって近江朝廷側が敗れ、近江の都は荒廃した。後年、人麻呂が「近江の荒れたる都を過ぎし時」作れる歌である。その反歌が次の2首。ささなみの 志賀の辛崎(からさき) 幸(さき)くあれど 大宮人の 船待ちかねつ (巻1-30)楽浪(ささなみ)の 志賀の大わだ 淀むとも 昔の人に またもあはめやも (巻1-31)(注)ささなみ:志賀、大津、草津など琵琶湖西南岸一帯の古地名 さきく:無事で変らないこと わだ:入り江などの湾曲部(唐崎苑) 最近に出来たのであろうか、唐崎神社の北側に「唐崎苑」なる公園があり、そこに人麻呂の歌碑があった。歌は上の一番目の反歌である。(人麻呂万葉歌碑 16:30) 堅田まで走るつもりでいたが、三井寺で1時間過ごすなど寄り道が過ぎたようにて、唐崎で引き返すこととする。友人の近江鯨麻呂氏に電話してみようかとも思ったが、時刻が5時近くなっているので止めました。大津京駅まで引き返す。(JR湖西線、大津京駅 16:55) 大津京駅到着午後4時55分。 駅前の喫茶店で珈琲休憩しながら冷房で30分程体を冷やし、トレンクルをたたみ、大津京駅から京都・西大寺経由で電車で帰途に。 日帰り銀輪散歩6時間15分を5回にも分割、4日間にも渡って懲りずお付き合い下さった皆さま、有難うございます。感謝です(笑)。これにて京都・唐崎銀輪万葉完結であります。 <京都から唐崎へ (1) (2) (3) (4) >

2011.09.13

コメント(2)

-

京都から唐崎へ(4)

<承前> 前回は小関峠到着で終りましたので、峠の地蔵堂から始めることと致します。(小関峠地蔵堂 13:58) やっと峠の地蔵堂に到着です。天智天皇陵前の道をそのまま走り下り、国道1号線に入って追分から逢坂山を越えて行く「逢坂越え」を「大関越え」と呼ぶのに対して、こちらを「小関越え」と呼ぶらしいが、真偽のほどは知らない。 こちらのコースの大津側に小関町と云う地名があるから、小関越えがそこから来ているなら、小関に対してあちらを誰かが大関と呼んで面白がったのかも。 何れにしろ向こうが大関で、こちらが「関脇」と「小結」をくっつけての「小関」であるなら、「横綱越え」があってもいい。名神高速で越えるのをそう呼ぶのが似合いであるが、これは国道1号線と重なるように平行して名神高速も走っているから、「大関越え」と同じコースになる。ということで、音羽山トンネルで越える東海道新幹線によるものを「横綱越え」とすることに致しましょう。 JR在来線による新逢坂山トンネル越え(びわこ線)、長等山トンネル越え(湖西線)、京阪電車京津線による逢坂越えなどは、番付外ですな(笑)。(三井寺へのハイキング道 14:01) 地蔵堂からは一気の下り。ヒンヤリした空気が心地良い風となって汗ばんだ身体をやさしく撫でて行く。 下り始めて直ぐに左手にハイキング道がある。歩きならこちらがきっと近道なんだろうが、目の前の下り坂を振ってハイキング道を行く気には、いかな変人ヤカモチと雖も、ならないのである。 坂を下り切って最初の四ツ角を左折すると長等神社の楼門前に出る。(長等神社楼門 14:07) 長等( ながら)神社の社歴は、神社楼門脇の説明板によれば概略次のようなもの。 天智天皇が近江大津宮に遷都(667年)した際に都の鎮護として須佐之男命を志賀の長等山岩座谷の地に祀ったのがその始まりである。 貞観2年(860年)2月に三井寺開祖の円珍(智証大師)が三井寺の鎮護として日吉山王神を勧請したことから新日吉社、新宮社と称するようになった。 天喜2年(1054年)4月に現在地に遷宮。元の地は神出と称されるようになった(地図を見ると神社の南西に神出という地名がある。) 南北朝の戦乱で社殿・楼門などを焼失したが、足利尊氏によって皇国元年(1340年)に再建された。 現在の長等神社という社号は明治16年(1883年)に改称されたもの。 楼門は明治37年(1904年)に鎌倉様式を基本に復興されたものである。(拝殿)(本殿)<参考>長等神社(大津絵) 長等神社楼門脇に大津絵のお店がありました。 <参考>大津絵 長等神社の隣が三井寺観音堂の参拝口。折角なので拝観料500円を払って境内に入ることとする。(三井寺。奥の建物が拝観受付所。14:12) 自転車を受付前に停めて、百何十段かの石段を上る。結構足が疲れる。上り切ると観音堂である。境内からは大津市内が眼下に眺望でき、その先に琵琶湖が見える。(境内から大津市街を望む。) <参考>三井寺(園城寺)(観音堂・西国十四番札所) 観音堂脇に土産物店がある。飲食も出来るよう。何か冷たいものでも飲もうと店に入る。「昔なつかしい冷やし飴」とあったので、それを注文。「客は、我のほか誰とてもなかりき」であった。京都から小関越えで自転車でやって来たと話すと、店のおばさんが「それは、それは」と扇風機の向きを小生のテーブルの方に向けて下さる。暫く世間話。 彼女は京都に在住されていたが3年前にこちらに引越して来られたとのこと。京都の喧噪に比べてこちらの静けさが印象的であったよう。確かに静かである。風さえも心なしか涼しい。 どういう話の流れであったか忘れたが、最近に彼女は転倒して腰を打ち病院通いで、今も未だ腰が痛いとか仰っていました。何やら何処かで聞いた話と思ったら、かなり以前、大阪を銀輪散歩中に入った喫茶店でそこの女主人が足を骨折して未だ完治していないとか言って居られたことを思い出しました。 店を出て、境内を散策してみる。広大な境内にて、とても全部は回り切れない。(百体観音堂)(観月舞台)(観音堂脇の鐘楼) (鐘) (可愛いお地蔵さん) 三井寺とは俗称にて正式な呼称は長等山園城寺という。三井寺と呼ばれるようになったのは、天智、天武、持統天皇の産湯に用いた霊泉(井戸)があることから「御井の寺」と呼ばれていたが、後に智証大師がそれを三部灌頂という儀式の法水に用いるようになったためとか。(微妙寺)(金堂・総本堂)(三井の晩鐘) これが有名な三井の晩鐘ですな。もう一つ「弁慶の引き摺り鐘」というのが有名であるが、これは次回ということでパス。 山門派と寺門派の対立即ち比叡山と三井寺との確執や弁慶さんの話や謡曲「三井寺」のことなど、この鐘を見てしまうと話が長くなり過ぎます(笑)。(芭蕉句碑)三井寺の門たたかばやけふの月 (芭蕉) 奥の細道の旅を終えた芭蕉は暫し近江に滞在し旅の疲れを近江で癒します(行春を近江の人とおしみける)が、翌元禄4年8月15日義仲寺の無明庵で月見の句会が催されます。湖上に船を出して三井寺の塔頭を眺めつつ詠んだ句がこれとのこと。折しも今夜(12日)は満月(中秋の名月)ですな。されどこの日記は9日の事なれば、三井寺の門たたくまじ十三夜 (筆蕪蕉)(総門 15:03)三井寺を退出した処で字数限度。また明日です。<つづく>

2011.09.12

コメント(0)

-

京都から唐崎へ(3)

<承前> 前回は天智天皇陵入口で終りましたので、ここから始めます。(天智天皇陵)(同上) 天智天皇の歌と言えば小倉百人一首の一番目の歌を思い浮かべる方も多いことでしょう。秋の田の かりほの庵(いほ)の 苫(とま)をあらみ わが衣手(ころもで)は 露にぬれつつ (後撰集302) この歌は後撰集では天智天皇御製歌とされているが、万葉集の下記の作者不詳歌の異伝または改作歌にて、伝承のうちに天智天皇の歌とされてしまったというのが真相のようでありますな。秋田刈る 仮廬(かりほ)を作り わがをれば 衣手寒く 露ぞ置きにける (巻10-2174) では、天智天皇の歌として万葉集にある歌はと言えば、次の歌である。香具山は 畝火(うねび)ををしと 耳梨(みみなし)と 相争ひき 神代より かくなるらしいにしへも しかなれこそ うつせみも つまを 争ふらしき 反歌香具山と 耳梨山と あひし時 立ちて見に来(こ)し 印南国原(いなみくにはら)渡津海(わたつみ)の 豊旗雲に 入日さし 今夜(こよひ)の月夜(つくよ) 清明(あきらけ)くこそ (巻1-13,14,15) もう一つは鏡王女に贈った歌である。妹が家も つぎて見ましを 大和なる 大島の嶺(ね)に 家もあらましを (巻2-91) これに対する鏡王女の返歌がこれである。秋山の 樹(こ)の下隠(したがく)り ゆく水の 吾(われ)こそ益さめ 御念(みおもひ)よりは (巻2-92) 歌の出来は鏡王女が一枚上。いい歌である。これぞ大和撫子ではないか(笑)。この歌の歌碑は、奈良県桜井市忍坂にある彼女の墓へと行く道の辺に、樹の下隠り、ひっそりと在る。 天智天皇陵から御陵に沿っている細道をうねうねと行くと、琵琶湖疏水の道に上る石段の前に出る。(疏水の道への階段 13:08) トレンクルは肩に担いで上る。(上の石段は写真の奥左手にある。石段から疏水へ上って来た場所)(琵琶湖疏水の道)(同上)(琵琶湖疏水から南方面、音羽山を望む。) やがて疏水の遊歩道が終り、一般道に出る。そこからは上り坂。疏水はいつの間にやら眼下になっている。(一般道に出ると上り坂。左が疏水の流れている谷である。13:30) この道の突き当りで右に折れると、国道161号線西大津バイパスの下の道に出る。(ここで左に入る。13:34)(道標) 左に入って直ぐの処に道標があり、小関越・三井寺7kmとあった。この崖の上を国道161号線西大津バイパスが走っているのである。(寂光寺) 寂光寺という寺を右に見て少し行くと西大津BPの高架下に出る。 (国道161号線西大津バイパス高架下) 本に掲載のコースは上の標識の示す「西大津バイパス藤尾I.C.」の方向に高架下を行ってから小関峠へと行くようだが、一人の若者がMTBで「小関越え」とある方の坂道を上って行ったので、小生もその道を行くこととした。(小関越え近道 13:41) 道の左側が普門寺というお寺。道の入口右側には地蔵堂。何やら有難い山道である。(普門寺) 暫く行くと、ミンミンゼミの屍骸。そう言えば天智陵でアブラゼミの屍骸を撮ったことを思い出し、自転車を停めて撮影。下に掲載して置きます。 (ミンミンゼミ) (アブラゼミ) 蝉丸さんの逢坂越えを避けての、小関越えであるというに、蝉丸ならぬ、死にたる蝉に出会うとは。これやこの 生くる死ぬるも なにたがふ 知るも知らぬも 死ぬる身なれり (偐蝉丸) (小関峠への山道) もう限界と自転車を押して行こうとしていると、先程のMTBの若者が引き返して来た。一瞬行き止まりかと思ったが、彼に声を掛けるタイミングを失したままにすれ違い。小生はそのまま上り続ける。 やがて道幅の広い舗装道路に。小関峠である。やはり本の通りのコースの方が良かったかと後悔。しかし、歩くなら今来た道の方が近い。(小関峠の地蔵堂の少し手前の広い道に出る。13:56)(この先に峠の地蔵堂がある。)字数制限です。ページを改めます。 <つづく>

2011.09.12

コメント(2)

-

京都から唐崎へ(2)

<承前> 昨日の記事は白川北通りに入った処で終りましたので、そこからのスタートとなります。(白川北通り) この道が「なすありの径」と呼ばれる由縁は有済橋の畔にある「なすあり地蔵」にあるのかと思いきや、そうではありませなんだ。「なすあり」は、今は廃校となっている地元の小学校が有済小学校で、「有済」は中国の歴史書「書経」に「必有忍其乃有済(必ず忍ぶことあれば其れすなはち済すあり)」と出て居り、その「有済・なすあり」から、明治12年に当時の京都府知事がこの道を「なすありの径」と名付けたのだそうな。 そして地蔵さんはと云うと、昭和29年、花見小路通りの水道管工事の際に白川の川底から発見されたものとのこと。地蔵堂を建て祀られていましたが、白川北通りが整備されてコミュニティ道路として一新されたのを機に地元の有志の方々でこのお地蔵さんを「なすあり地蔵」と命名されたそうな。という次第にて、お地蔵さんよりも「道」の方が先でした。(なすあり地蔵) その「なすありの径」を行き、東大路通りを越えた処に知恩院古門がある。門を潜って500mほど行けば知恩院であるが、今回は立ち寄らない。(知恩院古門) この門前の橋の上から眺める白川の風情も悪くない。(白川。知恩院門前付近 11:31) 上の写真の左側の道を進むこと数分で平安神宮の大鳥居の前の道、仁王門通りに出る。これを右(東)に折れ、左に国立近代美術館、大鳥居、市立美術館を川越しに見ながら進む。(平安神宮鳥居前。11:38) 鳥居前から東に進むこと数分、道が緩やかな上り坂となって右にカーブし始める辺りで琵琶湖疏水記念館の建物と噴水が見えて来る。(琵琶湖疏水記念館 11:46) 琵琶湖疏水については、説明する程の知識もありませんので、下記をご参照下さい。 <参考>琵琶湖疏水(同上) 写真の奥が上流、琵琶湖から流れて来た水たちであります。(京都の水・疏水物語) 疏水記念館の入口横に上のような自動販売機がありました。丁度ペットボトルのお茶が無くなりかけていたので、ヤカモチも1本、疏水物語を買うことといたしました(笑)。1本100円。要するに京都の水道水ということですな。(インクライン) 琵琶湖側と京都側とを疏水で行き来する船は、ここでトロッコのようなものに乗っかり、レールで運ばれて、疏水の流れる水面の高さと京都側の水路・運河の水面の高さとの高低差の問題を解決していたのですな。それをインクラインと呼ぶのだが、上及び下の写真はそのインクラインのレールである。今は水路によって人や物資を運ぶこともなくなり、廃止されて、遺跡展示物となっている。(同上) 琵琶湖疏水記念館を後にし、いよいよ蹴上の坂道を上って行くのであるが、ここでも「寄り道ヤカモチ」、南禅寺の水道橋に挨拶をして行かねばなるまいと、交差点で左に入って行くのでありました。 300m位坂を上ると右に金地院、正面に南禅寺の山門である。(金地院) <参考>金地院(南禅寺) <参考>南禅寺(南禅寺三門)(琵琶湖疏水の水道橋) まあ、南禅寺と言えば、境内のこの水道橋(水路閣)が有名でありますな。これは、琵琶湖疏水の分流にて、橋の上は水が流れているのである。 普通、橋は上を人が通り、下を水が流れるのであるが、この橋は人と水が逆になっている。禅問答に使えそうですな。ハイ南禅寺ですから。(句碑) 三門の前に句碑がある。 この門を入れば 涼風おのづから (杉洞) 句碑の句に異議を唱えるつもりは毫もないが、本日の涼風はわずかにて夏の名残と云うべきか、暑気尚盛んにして、家持は「汗おのづから」なのでありました(笑)。 この門を入れど 涼風わづかにて (筆蕪蕉)(南禅寺から蹴上へ 12:11) 南禅寺から蹴上への道に戻って、ようやく山科経由小関越えの銀輪行に入ります。これが結構な坂道。勾配はさほどでもないがだらだらと長い。上り切る頃には少し息が荒くなっていました。(インクラインを横に見て蹴上から山科へ) 蹴上の坂(地下鉄東西線が走っている道で三条通りの続きの道である。)を上り切ると山科に向かって爽快な長い下り坂である。 下りに入る。途中、由来など知らぬが「日ノ岡宝塔」なるものを左に見て更に坂を下る。下り切ってJR線と交差する少し手前に天智天皇陵がある。(日ノ岡宝塔)(天智天皇陵入口 12:39) 天智天皇陵は数年前に訪ねて以来の久々の訪問。今回は木陰の一角をお借りして「お弁当タイム」である。 では、キリもいいようなので(2)はここまで。次回は天智天皇陵から始めることと致しますので、またお付き合い下さい(笑)。 <つづく>

2011.09.11

コメント(6)

-

京都から唐崎へ(1)

昨日(9日)は思い立ってというか、、「京都・奈良・滋賀自転車散歩」という本を見ていて、そこに紹介されているコースの一つ「京都から大津へ・琵琶湖疏水をたどって」というのを走ってみようと朝から出掛けることとしたのでありました。 京都駅が起点なので、トレンクルを輪行バッグに詰めてともかくも電車で京都まで行く。京都駅には10時30分に到着。烏丸口に回り、自転車を組立てる。と言っても折りたたみ自転車のトレンクルなので下記の通り造作ないことなのである。(バッグに収納された状態のトレンクル)(ファスナーを開けて、取り出します。)(組み立て完了。バッグは丸めて右のザックの中です。) 10時40分京都駅前出発。駅前の道は塩小路通りである。塩小路通りを右(東)に、鴨川を目指す。京都駅八条口から跨線橋を越えて来る道(高倉通り)、河原町通り、須原通りを越えて鴨川に架かる塩小路橋のたもとに到着。(塩小路橋 10:45)(鴨川。上流に見えているのが七条大橋) こちら右岸にも上の写真のように遊歩道があるが、これは七条大橋で行き止まりになるので、ここからは入らない。橋を渡って左岸に回り川端通りを少し北へ行った処の駐輪場の間から河原の道に下りることができるので、そこから左岸の道に入る。鴨川の流れを真近く見ながら上流へと走る。 七条大橋をくぐる。三十三間堂、国立博物館に立ち寄るならここで地上に上がるのだが、今は通過。次の橋が正原橋。その次が五条大橋。(五条大橋) 大谷祖廟、清水寺に立ち寄るならここで上るのだが、これも通過。 次が松原橋。清水坂に通じているのが松原通りなので、清水さんへはここで上る方がいいですな。しかしヤカモチはパス。 どこに向かっているのか?銀輪コースが「琵琶湖疏水をたどって」ということで、先ずは琵琶湖疏水記念館にご挨拶をして参ろうかと(笑)。(松原橋) 鴨川河川敷の遊歩道は何度となく走っている。上流に走ると下鴨神社、上鴨神社へと走ることが出来る。上鴨神社から先へは未だ走っていない。いづれは雲ヶ畑まで走ってみたいものと思っていますが、思うばかりのヤカモチにてなかなか実現しません。下流に走ると桂川を経て淀川自転車道に繋がり、河口の大阪北港ヨットハーバーや舞洲にも通じている。下流は走破済みである。 松原橋の次は団栗橋。建仁寺へお越しの方は地上にお上がり下さい。(団栗橋)(四条大橋) 琵琶湖疏水記念館へは三条大橋かその先の御池大橋で地上に上ればいいのだが、白川沿いの道を走って平安神宮の前に出てみようと、四条大橋で鴨川自転車道にお別れし地上の川端通りに上る。 上った処、四条大橋の脇に阿国像がある。向いにある南座を眺めているのでもあるか。(阿国像11:01)(南座) 四条通りの突き当りは八坂神社である。今回は立ち寄りませぬが門前まで出向き、ちょっとご挨拶。(八坂神社11:06) 八坂神社前から四条通りを西に戻り縄手通り(大和大路通り)を右(北)に入る。白川に架かる大和橋を渡って白川南通りを右(東)に入り、白川沿いの柳並木の道を行く。石畳の道ゆえ、自転車の走り心地はもひとつであるが、この柳の道は何故か小生は好きである。(大和橋)(白川南通り 11:09) 通りに吉井勇の歌碑があった。(吉井勇歌碑・かにかくに碑)かにかくに 祇園はこひし 寐るときも 枕のしたを 水のながるる この一角は重要伝統的建造物保存地区に指定されていて、その景観は古き京都の佇まいを今に伝えている。(巽橋)(白川と家並み、巽橋の上から。)(辰己大明神と祇園新橋のお茶屋街) 路地の風情もよし、簾も緑のカーテンも京町家によく似合う。 祇園新橋の通りをゆっくり往復して白川に架かる新橋に戻る。 新橋を渡り、白川と一時的に別れてちょっと行くと花見小路通りである。それを左(北)に入ると再び白川の流れに出会う。有済橋とある。渡って右折すると、白川北通りである。「なすありの径」とも言うようだ。(有済橋。なすありの径。11:23) 白川沿いの道でもたもたしているうちに、どうやら字数制限オーバー直前となったようです。是非もなし。ひとまず此処でページを改めます。まだ、スタート地点の琵琶湖疏水記念館にも到達していない。この先どうなりますことやら。懲りずにゆっくりお付き合い下さい。 <つづく>

2011.09.10

コメント(12)

-

白いキノコと白い花

ちょっと日付は前後しますが、5日と6日の銀輪散歩で見つけた白い茸と白い花を掲載することにします。 先ず、花園中央公園で見つけた白い茸ですが、名前は分りません。(雪ん子茸?) キノコというのは色も形も色々あるが、総じて何となくユーモラスな風情がある。「雨後のタケノコ」ではないが、台風の長雨の所為で、キノコも「雨後のキノコ」となったのであろうか、公園の芝生の上のをちこちにひょっこり顔を出していました。 上のキノコが一等美しく、白雪茸、雪ん子茸、なんぞと勝手な名を付けたりして居りました。(芝の上のポニョ) そして、上のキノコは、ちょっと古い喩えになりますが「崖の上のポニョ」ならぬ「芝の上のポニョ」であります。 下のキノコは一列縦隊。散歩にお出掛けであるのか、それともお引っ越しであるのか、キノコに聞いても答えてはくれませなんだ。 それはさて置き、このキノコ達は何という名?食べられるのか、それとも毒キノコなのか? (茸の散歩) 白いキノコの次は、白い花。 カラスウリと名前に「カラス」が付いているのに、花は真っ白であります。それに形が面白い。実の「瓜」の方は剽軽なイメージであるが、花は見ようによっては妖艶でもある。まあ、河童の頭に見えなくもありませんがね。(カラスウリの花)(同上)(同上) 恩智川の川辺にて白く咲く花は何かとカメラを向けたら、そこにベニシジミが止まっていました。眠り込んでいるのかカメラを近づけても逃げない。(ベニシジミのまどろみ) 花よ蝶よ、と云うけれど、花はとりどりに歌に詠まれているが、万葉集には蝶の歌は登場しない。花鳥風月と云う通り、「チョウ」は「鳥」であって「蝶」ではないのである。花札の「猪鹿蝶」とは違うのであります。 しかし、蝶が居なかった訳はないのでありまして、大伴旅人邸で催された梅花の宴で詠まれた歌32首(巻5-815~846)の序の中に「・・庭には新しき蝶舞ひ、空にはもとつ雁帰る。・・」と、蝶が登場している。(まだ寝ている) 万葉には蝶の歌はないが「シジミ」の歌ならある。と言っても「ベニシジミ」では勿論ない。住吉の粉浜の蜆の「シジミ」である。 住吉(すみのえ)の 粉浜(こはま)の四時美(しじみ) 開(あ)けも見ず 隠(こも)りてのみや 恋ひわたりなむ (巻6-997)(住吉の粉浜の蜆のように、殻を閉じて開けようともせず、ずっと心に秘めて恋い続けるのでしょうか。) ということで、偐家持はベニシジミの歌を詠んで、万葉の足らざるを補うことと致しましょう(笑)。べにしじみ 恩智の岸辺 起きもせず 眠りてのみや 恋忘れなむ (偐蝶麻呂) そう言えば、宝塚の蝶麻呂氏とはご無沙汰していますなあ。いかにかお過ごしにてあるらむ。 <追記・注>縦長写真(「茸の散歩」2枚と「ベニシジミのまどろみ」)が横倒しになった歪んだ画像になってしまっていたので、2020年10月29日これらを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.

2011.09.08

コメント(6)

-

囲碁例会・八軒家浜

本日は9月第1回目の囲碁例会の日。 銀輪散歩も兼ねてMTBで梅田へ。 天気も好し。日差しは未だ夏の名残りがあるものの、木陰や建物の陰を走ると風がひんやりして心地良く、いよいよ銀輪の秋も到来のようである。 相変わらず膝の調子がもひとつなので、大阪城公園はNHKへの坂道を回避し北に迂回し桃園の方へ回る道を行く。(大阪ビジネスパークの高層ビル群) 上のようなビル街が現代の大阪であるが、昔を偲ばせる古い建物も脇道に入るとあちらこちらにあるのも大阪らしくていい。(天満橋近くの民家) 今日は11時45分頃にアポロカフェに到着。昼食を済ませてから梅田スカイビル21階の部屋へ。小生が一番乗りでした。 本日の参加者は竹◎氏、福◎氏、村◎氏、平◎氏、荒◎氏と小生の6名。小生の次に会場にやって来たのは荒◎氏。先ず荒◎氏と1局お手合わせ。2目の差で小生の勝ち。次に村◎氏と打って数目差で負け、最後に福◎氏と打って、これは小生の勝ち。2勝1敗。これで、今年に入ってからの勝敗は23勝24敗となり、ようやく借金1まで漕ぎ着けました。5割まであと一息です(笑)。 午後4時半に、未だ熱戦を繰り広げている村◎氏と平◎氏を会場に残し、我々は帰途に。電車でお帰りになる他の方とはスカイビルの前で別れ、小生は再び銀輪散歩である。 熊野九十九王子の一番目の窪津王子は八軒家浜船着き場の付近にあったとかということなので、そちらに回ってみる。(八軒家浜船着き場) 現在は水上バスの乗り場になっているようであるが、窪津王子の手掛かりとなるものが何かないかと探すが見当りません。下調べもせずに来たので、見つからないのも当然ですな(笑)。 上は広重画のようであるが、江戸時代の八軒家浜の様子を描いたもの。説明板の文章の隣にこの絵が掲示されている。 江戸時代の大阪は水の都。京都から大阪への物資の輸送は水運によっていたのであり、鴨川・桂川から枚方経由、この大川(旧淀川)の八軒家浜が終着場であったのですな。 明治になって鉄道が開通すると、その役割は終焉し、今は観光用の水上バスの発着場として細々と存在している。 少し川下に下った処に「渡辺の津記念碑」というのがあった。熊野古道の出発点である八軒家浜・窪津王子はこの辺りにあったのでもあるか。(渡辺津記念碑) 渡辺の津。もう少し下流に行くと渡辺橋があるが、この「渡辺」は、大江山の酒呑童子退治で有名な源頼光の家来の渡辺綱(わたなべのつな、渡辺氏の始祖)に由来するものであると、何かで読んだか、誰かに聞いたかした記憶があるが、詳しいことは知らない、というか忘れたというか、今は書くべき何ものも思い浮かばない(笑)。 小生の友人の一人に摂津源氏の末裔の御仁、多田麻呂殿が居られるが、そんなことも思いながら、渡辺の津を後にいたしました。

2011.09.07

コメント(8)

-

第2回近江鯨麻呂絵画展

第2回近江鯨麻呂絵画展 小生には智麻呂氏以外にも絵を描く友人が何名か居る。近江鯨麻呂氏もその内の一人である。 勿論、この「鯨麻呂」という名はブログ用に小生が勝手に命名したものにて、同氏がこの名を使用されている訳ではない。 鯨は、「くじら」とは読まず、万葉風に「いさな」と読む。即ち、「あふみのいさなまろ」である。琵琶湖に鯨が居る訳もないのであるが、琵琶湖岸には、我が友人の「鯨麻呂」が居ませるのである(笑)。 先日(8月26日)の「健人会」でお会いした際に、最近作の絵を写真にして何点かメールで送って下さらぬかとお願いしていた処、小生の依頼を覚えていて下さったようにて、この程それが送信されて参りました。 そこで、鯨麻呂絵画展といたしまする。 智麻呂絵画とはまた一味違った絵をお楽しみ下されば幸甚に存じまする。 偐家持美術館 館長 偐家持 鯨麻呂氏の絵は以前にも当ブログでご紹介致して居りますので、ご興味ある方は下記をクリックしてご覧下さいませ。 2008年6月13日 絵画その2 2008年6月18日 近江鯨麻呂絵画展 では、鯨麻呂絵画展の開催であります。 なお、絵画に付した「題」は小生が勝手に付けたものにて、同氏の了解を得て居りません。従って、仮題であります。(アトリエにて)いさなまろ いづち行きけむ アトリエの 窓を横切り 雲立ち流る (偐家持) これは鯨麻呂氏のアトリエ風景でありますかな。どうやら絵を描くのにも飽きて、ボブを連れて散歩にでも出掛けられましたかな(笑)。(ボブ) そのボブがこれ。先月で4歳となったそうである、鯨麻呂氏の愛犬である。(海の記憶) 最初の絵「アトリエにて」と上の絵、そして下の靴の絵は、練習に描かれたものとのことであるが、それぞれになかなかいい味があって、立派な作品になっていると思うのであるが、鯨麻呂氏としては未だ不本意な出来であるそうな。海鳴りの 遠き音する ひとり夜の 何しかなしと 言ふにはあらねど (偐家持)(靴)新しき 靴履きたれば 吹く風も 来よといふらし はつ夏の頃 (偐家持)(芙蓉園別館) これは、先月26日の健人会の会場に使った滋賀県大津市坂本の芙蓉園別館の門前の風景である。 偶然にも鯨麻呂氏は、今年の春花の盛りの頃に、ここに写生に来られていたのでした。 庭の枝垂れ桜がなかなかの景色らしい。名は「芙蓉園」なるも春は「桜花苑」の如きなり、であります。そして秋は紅葉が見事。別に芙蓉園から宣伝を頼まれている訳ではありませぬが、四季折々に楽しめるのであります。春さくら 夏は芙蓉に 秋もみぢ 冬雪しぐれ さやけかりけり (偐道元)

2011.09.06

コメント(6)

-

第86回智麻呂絵画展

第86回智麻呂絵画展 本日は智麻呂絵画展であります。 もう2,3点作品が集まってからにしようかと、6作品入手後もそのままにして居りましたが、雨続きにて銀輪散歩もネタ不足という、けん家持の都合から、本日の開催となりました。 では、ごゆるりとご覧下さいませ。<参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~(ハイビスカス)ちゅらうみの 風も笑みてか 吾子(あこ)の声(こゑ) ハイビスカスの 花にし聞こゆ (偐家持) このハイビスカスの絵はお孫さんのナナちゃんが家族旅行の沖縄から送ってくれた絵葉書の中の一枚を絵にされたものです。第85回展の「ツノダシ」、第84回展の「沖縄・久米島の海岸」の絵と同様であります。 智麻呂さんには、ハイビスカスを描きながら、楽しそうなナナちゃんの笑い声が聞こえていたのではないでしょうか。 絵ハガキの写真の一部分を絵にされたようなので、それに近くなるよう写真の方もトリミングしてみました(下掲)。(絵ハガキの一部)(ガマ)おほなもち 白兎(はくと)も八十(やそ)の 神々も 風の彼方と 蒲の穂咲きぬ (偐家持) 因幡の白兎のお話に出て来る蒲の穂であるが、その後、皮を剥がれる兎もなく、海辺を行く神々の姿もなくあれば、蒲の穂は子供たちにとってはフランクフルトソーセージに見えることはあっても、白兎を連想する草ではなくなったようでありますな(笑)。 <追記 2011.9.6.> 上の蒲も下の蓮も錦織公園の池に生えているもので、小万知さんが撮 影された写真が絵の元ネタでありました。(ムクゲ)朝風の 笑みと咲けるは わが庭の 白きむくげの 花にしあれり (偐家持) ムクゲは、桔梗と並んで万葉の「朝顔」とされる花であるが、朝鮮語ではムグンファ(無窮花)、大韓民国の国花とされる花でもある。 大和撫子は、我が日本の女性たちを表象する言葉であり、今や「なでしこジャパン」は、国民的人気を博しているのであるが、先日の女子サッカー、アジア予選の日韓戦は、こちらが「なでしこジャパン」なら、あちらは「ムグンファ・コリア」だな、などと思いながらTV観戦して居りました(笑)。 期待通りに撫子がムクゲに勝ちましたね。 本日はオーストラリア戦。 「ワトル・オーストラリア」に勝ってくれることを願っています。 (注)ワトル=アカシアの仲間でオーストラリアの国花とされている花(鮭) この鮭の絵は智麻呂さんが通って居られるデイサービスで描かれた絵です。 新潟県村上市に三面川(みおもてがわ)という川がある。鮭が遡上して来る川で昔から鮭漁が盛んである。以前この地を銀輪散歩した時に知ったのであるが、この地方では鮭のことを「イヨボヤ」と言うそうな。「イヨ」とは魚のことである。魚(ウオ)を古くは「イオ」と言ったが、それが訛って「イヨ」になったと考えられている。「ボヤ」も魚のことでこの地方の方言らしい。従って「イヨボヤ」とは「魚の中の魚」ということである。 鮭は万葉集には登場しないが、平城京出土木簡などから鮭が献上されていたことが確認されており、万葉人も鮭を食していたようである。 因みに、万葉集に登場する魚は、鮎、鮒、鰻、鰹、鯛、鱸、氷魚(コノシロのこと)、鮪などである。(葡萄)ひとふさの 葡萄のありて 艶やかに 秋は立つらし 夕暮れの部屋 (偐家持)(蓮) この蓮は例によって小万知写真集の中の蓮の写真を絵にされたのでしょう。 暑い夏の日の絵の題材不足を補って、小万知さんの写真は智麻呂邸に於いては大活躍なのであります(笑)。

2011.09.05

コメント(8)

-

台風の雨の間の墓参・花散歩

台風12号がモタモタしている間にと、雨の間をぬって月例の墓参に行って参りました。途中で雨がパラパラしましたが、台風のコースが西寄りになった所為か雨も風も大したことはなく、帰途は野の道を花散歩でありました。 我が家の先祖代々墓の隣に白いゼフィランサスが群れ咲いていました。ゼフィロス(西風)とアンサス(花)でゼフィランサスらしいが、台風の風に吹かれて咲いているとあれば、タイフーンとアンサスでタイフーナンサスと改名すべきでもあるか。(ゼフィランサス) ゼフィランサスの中でも白い花のこれはタマスダレとかレインリリーとかの別名のある花である。雨の後に一斉に咲くところからレインリリーという名になったらしいが、雨の中で咲いているのもこの花のイメージに合っている気がしますな。(ゼフィランサス)わが死せる 時にありても 玉簾 野辺の送りの 手火(たび)と咲けかし (偐家持)(オクラ)オクラらは 今に咲くらむ 実生(な)るらむ それその母も 我(わ)を刈るらむぞ (池端憶良(いけのはたのオクラ)) 先月の墓参の二番煎じです(笑)。<参照 8月12日記事> オクラの花と実を写真に撮って、「オクラらは 今は咲くらむ 実なるらむ それその母も 吾を刈るらむぞ」という歌を付けたら面白いかと、オクラの植えられている場所に回ってみたのですが、花が刈り取られてしまっていて、仕方なく「オクラらは 今は咲いてまへん あきまへん・・」という歌にしたのでありました。 今度はどうかと覗いてみると、花は蕾で今回も「今は咲くらむ」とは行かず、「今に咲くらむ」と相成りました。(オクラの花の蕾) オクラは今回も駄目でしたが、隣には冬瓜が大きくなり出しているのを発見したのは、収穫でありました。一瞬、石が置いてあるのかと思いましたが、かぶさっている葉で、冬瓜だと気付きました。 何ともユーモラスな野菜である。冬瓜は眺めているだけで心が和む形と大きさである。(冬瓜)冬瓜の 孤独なりけり 山頭火 (偐霹靂火) 冬瓜を見て居ると何故か種田山頭火のことが頭に浮かぶ。 冬瓜というからには「冬」の季語ですかね。してみれば、この時期に冬瓜を俳句に詠むことはできませぬが、こういう問題は俳句の世界ではどう考えているのでしょうかね。まあ、山頭火さんは季語を必要としない自由律俳句ですから、気にはなさらないのでしょうが・・。(トウガン) こちらは、冬瓜の野放図さとは対照的な小さくて可愛い花。ルコウソウである。縷紅草と書く。ヒルガオ科サツマイモ属とあるが、植物分類というものは、いつも「へえ~っ?」ということが多い。<参考 ルコウソウ>(マルバルコウソウ)(ヒカゲチョウ) 上はジャノメチョウの仲間のヒカゲチョウ。この名は蝶に詳しい友人の蝶麻呂氏から教えて戴いて覚えたものであるが、子供の頃クワガタムシやカブトムシを捕まえるためにクヌギ林の中に入るとスズメバチなんかと共に必ず目にしたもので、小生は長い間ジャノメチョウと覚えていました。植物分類と同じく昆虫分類も奥が深い。 小生は未だに蛾と蝶の境目が何であるのかよく理解できていない。(イチジク) イチジクも色づいて来ました。銀輪散歩で野崎観音方面に行った際によく立ち寄るパン屋さんがJR野崎駅近くにあるのだが、そこで焼かれているパンでイチジクやその他のフルーツを練り込んだ固めのパンがある。小生はこのパンが好きで、何回か買い求めたことがある。 野崎観音もこの処ご無沙汰しているので、その内にまた銀輪を走らせ、ついでに、このパンを買い求めることにしましょうかな。(ハナズオウの実) 最後は枝豆。いや、ハナズオウの実です。ハナズオウも豆科植物にて、このように豆莢がたわわに垂れる。その様わろし、でありますが、こうして写真に撮ると枝豆に見えて来る。しかし、生り過ぎですな。これは墓参の道の辺ではなく、我が家の庭の片隅にあるハナズオウであります。こいつもノホウズに枝葉を繁らせるので、そろそろ刈らないといけない。花蘇芳 咲かなく今は 実生(な)るらむ それその葉さへ 見る様悪(わろ)し (偐周防)<追記・注>ゼフィランサスの写真(タテ長写真)が横倒しになった歪んだ画像になってしまっていたので、2020年10月29日これを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.

2011.09.03

コメント(4)

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-12 17:20:55)

-

-

-

- まち楽ブログ

- 多良峡森林公園の紅葉状況 おおがき…

- (2025-11-14 12:50:03)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- お買い物マラソンでパートナーと相談…

- (2025-11-13 20:30:13)

-