2011年12月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

年も極つらむ

明日のみに 年も極(は)つるか 来るつ年 ひとみな幸(さ)きく あれと祈らむ (偐家持) いよいよ今年も、今日、明日でおしまい。 新しい年となります。 今年最後のブログ記事といたします。 今年一年ご訪問下さった皆さま、コメントを頂戴いたしました皆さま、本当に有難うございました。心より感謝申し上げます。 今年は東日本大震災という未曽有の大災害に見舞われ、多くの方がお亡くなりになりました。そして、今なお復興の道筋が判然とせぬもどかしい状況の中で、被災地の皆さんが健気に頑張って居られます。 思いやるということのほか何ほどのことも出来ぬヤカモチでありますが、新しい年に於いても、被災地のことを常に心にとめてまいりたきものと存じます。 今年の漢字が「絆」であったように、不幸がはからずも人と人の結び付きを強く感じさせてくれるということでもありましたが、新しい年は「幸」で人と人が繋がって行くということでありたいものであります。 どうぞ、皆さまよい新年をお迎え下さいませ。 今日は、午前中に恒例の墓参をし、その足で山裾の野道を散策して参りました。それを記事(記事という程のこともないものではありますが)にまとめて、この一年の締めくくりといたします。(墓から望む2011年12月30日朝の大阪平野) 押し照るや 難波(なには)の海は 遠そけど 人の営み 絶えずもあらめ (偐家持)(センダン)センダンは万葉では楝<おうち>で登場します。(同上)来るつ年 豊(とよ)にぞあれと 楝(あふち)の実 空高々に 数多(さは)にぞなれる (偐家持)(水仙) 道の辺に水仙が咲いていました。顔を近づけてみると甘くやさしい香りに包まれました。幸(さ)きみ魂(たま) さきがけ咲ける 水仙の 花とや待たむ あらたまの年 (偐家持)(同上)

2011.12.30

コメント(10)

-

偐万葉・カコちゃん08篇(その6)

偐万葉・カコちゃん08篇(その6) 本年最後の偐万葉シリーズは、第126弾、カコちゃん08篇(その6)であります。 カコちゃん08篇は今年の3月8日以来のアップですから、東日本大震災後初めてのアップということになります。 <参考>過去の偐万葉・カコちゃん08篇はコチラからどうぞ。 カコちゃん08さんのブログはコチラからどうぞ。 偐家持がカコの郎女に贈りて詠める歌18首凪ぎて今 青き海には 木綿(ゆふ)の花 泣けと咲くらむ 帰らぬ人の白たへの 花は我妹の 祈りにて 悲しき人に 添ひてやもがも (注)上の2首は大震災直後の頃のものです。あらためて震災でお亡 くなりになられた多くの方々や被災地の方々のことに思いを致 すと共に、被災地の早い復興を切に願うものであります。やまぐみは 春花愛でて 秋されば 妹も召せやと 実をなすならしスイトピー 盛りと咲ける 花が下 散りてこぼるを 見る人もがな チューリップ 無心に咲きぬ 赤々と かくしぞ人も おのがじし咲け (咲麻呂)おのがじし 咲くにまかせよ チューリップ 色は問ふまじ 春こそ惜しめ (咲麻呂)ふらんすの 百合にしあれば 家持も 後(ゆり)も逢はむと 詠はざりしか (楚留凡奴百合麻呂) (元歌)さ百合花 後もあはむと 思へこそ 今のまさかも うるはしみすれ (大伴家持 巻18-4088) (注)後も=万葉の頃は「後」を「ゆり」と読んだらしく、音が 同じなので「さ百合花」は「後」の枕詞となってい る。智麻呂に 届けし越の 春今し 絵にて帰りぬ かたかごの花あぢさゐの 色つつましく 咲くごとに 継ぎて見まくの 欲しき花かも継ぎて見むと 言へるばかりの 来ぬ人を 雨にし濡れて などてや待たむ (偐笠女郎) (元歌)相思(あひおも)はぬ 人を思ふは 大寺の 餓鬼の後(しりへ)に 額づくがごと (笠女郎 巻4-608)舞岡は さみどり深く 里山の 雨もみどりの 色にし染みぬ田も山も みどり深みか 雨の間も 置かず日にけに 吾が恋益さる悠久の 時は流れて 今ここに 薄紅色(うすべにいろ)に はちす花咲く はちす葉の はぐれてひとり 大空ゆ 吹き来る風を 待ちてやあらむさやさやと 水面(みなも)の風に 波立ち来(く) 古(いにしへ)恋ひて 行くにあらねど さざ波の 光る水際(みぎは)に 塩辛(しほから)も 止まり動かぬ 午後にしあれり青みたる 道の奥にし わが求む まことぞありと 思ひ始(そ)めけり (偐カコ女) よき年を よしと迎へよ よきひとに よしと吉事(よごと)の よき年来(く)らむ (元歌)よき人の よしとよく見て よしと言ひし 吉野よく見よ よき人よく見つ (天武天皇 巻1-27)(注)掲載の絵画、写真は全てカコちゃん08さんのブログからの転載です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 偐万葉シリーズをご愛顧いただきました皆さま、ご協力いただきました皆さま、この1年お世話になりました。有難うございました。 上の「よき年をよしと迎へよ・・」の歌ではありませぬが、皆さまがよき新年をお迎えになられますよう、お祈り申し上げます。(偐家持)

2011.12.29

コメント(6)

-

偐万葉・ひろろ篇(その10)

偐万葉・ひろろ篇(その10) 年も押し詰まってまいりました。 本日は偐万葉・ひろろ篇であります。 <参考>過去の偐万葉・ひろろ篇はコチラからどうぞ。 ひろろさんのブログはコチラからどうぞ。 偐家持がひろろの郎女に贈りて詠める歌17首これをしも 恋とは言はね ミッキーは こつ女が目には 白馬の王子 (こつ姫) われはもや ミッキー得たり 雪の朝 夢にまで見し ミッキー得たり (藤原こつ女) (元歌)吾はもや 安見兒得たり 皆人の 得かてにすとふ 安見兒得たり (藤原鎌足 巻2-95)れんが焼く 工房の暖簾 揺れ少し あたたかなりき 雪の裏道襟立てて なづみつ行ける 人ひとり ありて景色ぞ 雪の裏道 白栲(しろたへ)の 衣(ころも)に顔も 白塗りの 素人芸も 芸術なるや (上野白人(うへののしろひと)) ナナカマド 紫式部 枝たはは 梅田も秋の 里山われは (梅田王(うめだのおほきみ)) (元歌)冬ごもり 春さり来れば・・・そこし恨めし 秋山吾(われ)は (額田王 巻1-16)ことりとも 音もせぬなり こつ女はや 絵本の中の 姫にあるらし (会津刀自(あひづのとじ)) ふり来たる 光さらさら 薄衣(うすぎぬ)に 包まれあらむ 恋ひ初(そ)めの実の (林檎麻呂)色づける 銀杏の先を 日に六回 汽車が通ると 友は言ふなり (トレンクル) 七回忌 静かなる朝 果実(このみ)らに 父のやさしき 笑みは見えてし大の字の 左払ひの 鮮やかに バサラなりけり 大文字草 いづれゆく 道にしあれば 水尾(みを)ほどの あとものこさず われはゆきたし <替え歌> 「横浜たそがれてのち」 (五木ひろろ) よこはま フォアグラ 牛蒡の香り パクパク ムシャムシャ ローストビーフ デザート 芋、柿 木苺ソース この皿は食って食ってしまった あの皿も食って食ってしまった もう食べられない 「横浜たそがれの前」 (五木ひろろ) 横浜 たそがれ みなとの小舟 浜風 海鳥 うしろのビル街 木枯らし 人波 銀杏の並木 この街は描いて描いてしまった この街は描いて描いてしまった もう帰ろかな 収穫の 籠に溢るる 柿林檎 なしもありたり ワインも添へな (静物画) 山の際(ま)に 雪は降りつつ しかすがに 川の面(も)青み 春立つらしも (注)しかすがに=相反する二つのものが同時に存在する様を言う ときに使う。 (元歌)山の際(ま)に 雪は降りつつ しかすがに この河楊(かはやぎ)は 萌えにけるかも (巻10-1848) 梅の花 咲き散り過ぎぬ しかすがに 白雪庭に 降り重(しき)りつつ (巻10-1834) うち霧らし 雪は降りつつ しかすがに 吾家(わぎへ)の園に 鶯鳴くも (大伴家持 巻8-1441)前髪は 女神にしあれ 猫なれば 後髪でも さち招くらむ (偐左右麻呂)金色の 色にし映えて 猫招く 来るつ年こそ ひと幸(さ)きくあれ (偐猫麻呂) <長歌> いさよへる 雲もどちなり 吹く風の ままにぞ駆けて あてもなく 東(ひがし)へ北へ また西へ そぞろに行ける 銀輪の 旅にしあれば いにしへを 今のうつつに しのひつつ 道の隈廻(くまみ)に 標(しめ)結(ゆ)はな おくれし妹の いつしかも 思ひたちては 隠口(こもりく)の はつせ小国(をぐに)に とひ来(く)らむ ときのしるべと なさむとぞ思(も)ふ(注)掲載の絵画、写真は全てひろろさんのブログからの転載です。

2011.12.28

コメント(8)

-

山の際にいさよふ雲は・・

(承前) 十二柱神社のある出雲地区を出て、旧道を西へ。白山神社の鳥居の前に出る。この神社は鳥居から社殿までの間を国道165号線が横切っているので、車の往来の途切れるのを待って道路を渡る。小さな神社であるが、雄略天皇の万葉歌碑が境内にある。(白山神社)(雄略天皇万葉歌碑) これは、言わずと知れた万葉集第1巻冒頭の歌である。 籠( こ)もよ み籠(こ)持ち ふくしもよ みぶくし持ち この丘に 菜摘ま す兒 家聞かな 名告(の)らさね そらみつ やまとの国は おしな べて 吾(われ)こそをれ しきなべて 吾(われ)こそませ 我こそは 告(の)らめ 家をも名をも (巻1-1) 雄略天皇御製の歌となっているが、勿論雄略天皇の歌ではなく、庶民がこのような歌を口ずさみながら春の野で労働したのでもあろう。民謡ですな。古代に於ける男の代表格が雄略天皇であり、この歌の主人公を雄略にすることで人々に伝誦されて行ったのでしょう。 同様の伝説又はこの歌を踏まえて作られたと見られる歌が万葉集巻13の3310~3313の歌であり、これも舞台は泊瀬(長谷)である。 男(長谷のすめろぎ)が女に妻問いし、「早く戸を開けよ。夜が明けてしまう。」と呼びかけるのに対し、女は「出て行きたいけれど奥には母が、外側には父が寝ていて、気付かれてしまうから出て行けない。」と嘆く。これなども歌垣での男女の掛け合いや宴の座興として人々の口に上った歌なのであろう。 まあ、何れにせよ「万葉の雄略さん」は春野で乙女に求婚したり、雪や雨をものともせず女の家に押しかけて断られるという、なかなかに愉快な人物ではある。 この歌のように、男女の相聞歌は、必ず男から歌を贈り、女が婉曲に又はキッパリと否定・拒否しつつ、少しの含みを持たせた歌で切り返す、という構造になっているようだ。 一度は断るというのが習慣・礼儀なら、断られても再度求婚するというのも亦男の礼儀というものであったのですな。一発回答でOKする女とか、断られても何度もしつこく付きまとうストーカー男などというものが未だ存在しなかった頃のお話です(笑)。 (万葉集發耀讃仰碑) (雄略天皇泊瀬朝倉宮伝承地) 雄略天皇が営んだ朝倉宮がこの白山神社のある桜井市上岩坂だとするのが保田與重郎氏の見解(上磐坂説)にて、上の讃仰碑と雄略万葉歌碑とが此処に建立されているのはこれに基づくのでありますな。 もう一方の説は、もう少し東側の同市黒崎天ノ森だとするもの(天ノ森説)。天ノ森の方は、山陰の狭隘地で宮趾としては不適であるとの批判があるようだが、昔訪ねた時、丘の高みに立てられていた木製の朝倉宮伝承地碑は、今はどうなっているのでしょう。 白山神社を出て、また国道を走る。朝倉小学校前の万葉歌碑を目指す。(朝倉付近) 上は、朝倉小学校を少し西へ行った国道165号線沿いから撮った景色であるが、まあ、こんな感じの場所に朝倉の宮があり、岡辺で雄略さんが乙女に「名告らさね」と言っていたと想像していただけばよろしい(笑)。 さて、小学校前の万葉歌碑はこれである。ちょっと写真のピントが甘かったようです。(朝倉小学校通用門前の柿本人麻呂万葉歌碑) 土形娘子( ひぢかたのをとめ)を泊瀬(はつせ)の山に火葬(やきはふ)りし時、柿本朝臣人麻呂の作れる歌1首隠口(こもりく)の 泊瀬(はつせ)の山の 山のまに いさよふ雲は 妹にかもあらむ (巻3-428) 万葉人は、人が死ぬと、千の風になるのではなく、山のまにいさよふ雲になると考えたようでありますな。上の写真でも山の際にいさよふ雲を写して置きましたが、人麻呂がこの雲を見て亡き妻のことを思ったと想像していただければ幸いであります。 近鉄大和朝倉駅を過ぎて少し西へ行った辺りで左折南へ進路を取る。大神神社とは逆方向になるのであるが、泊瀬川を写真に撮って置こうという行動であります。(泊瀬川<大和川>) 泊瀬川というのは、大和川の上流、初瀬の谷から三輪山を廻って流れる辺りの名称にて、国土交通省的には全て「大和川」ですな。(三輪山) 泊瀬川を南へ渡ったついでに南側から三輪山の全容を写真に収めようと、近鉄線を越えて撮影スポットを探していたら、こんな眺めの場所を見つけました。最近完成したバイパスが南側からの景観を少し損ねてしまっていますな。 それをカットすると下のような写真になりますが、肉眼では嫌でも目に入ってしまうのであります(笑)。(同上)三輪山を 今は見せなむ たなびける 雲も隠さず 冬日の照れば (偐家持)三輪山を しかも隠すか 雲だにも こころあらなむ 隠さふべしや (額田王 万葉集巻1-18) 再び進路を北に取り、大神神社を目指す。(大神神社鳥居) 大神神社は既にお正月を迎える準備が完了。鳥居の前には大きな松飾りが出来上がっていました。自転車を駐輪場に停めて、砂利石をサクサク踏みながら拝殿へと向かう。(大神神社拝殿) (巳の神杉) 三輪の神杉と言えば、日本書紀のヤマトトトヒモモソヒメの話を想起しますが、その記述は2009年2月28日の日記「山辺の道」に引用していますので、そちらをご参照下さい。(三輪山とその北に続く穴師山、弓月が嶽など竜王山へと続く山並) 国道沿いの大鳥居に出る手前の駐車場付近で振り返ると、三輪山とそれに続く山並みが一望できる。この山沿いに天理・奈良へと続く古代の道が「山辺の道」であるが、今は辿らない、桜井駅へと引き返す。 駅前でトレンクルをたたみ、バッグ(袋)にしまい込んで近鉄電車で家路です。 「道のまにいさよふ」(笑)銀輪散歩に、今回もお付き合い下さり、有難うございました。<関連記事>ふる雪はあはにな降りそ・・ 2011.12.25. 山も誓ひも深き谷川 2011.12.26. <追記・注>「万葉集發耀讃仰碑」などタテ長写真4枚が横倒しになった歪んだ画像になってしまっていたので、2020年10月31日これらを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.

2011.12.27

コメント(6)

-

山も誓ひも深き谷川

(承前) 但馬皇女と穂積皇子の恋は、彼女の歌「人言を繁み言痛み・・」の歌(昨日の日記参照。)の題詞に、「但馬皇女、高市皇子の宮に在(いま)しし時、竊(ひそか)に穂積皇子に接(あ)ひ、事既にあらはれて作りませる御歌1首」とあることから、彼女は高市皇子の妻であり、穂積皇子との恋は許されざる恋であり、スキャンダルであった、とする見解が一般的であるようだが、実の処はどうであったのでしょうな。お二人の恋にはお別れして、先へ進む。 やがて、国道165号線から右に分枝した脇道に「長谷寺近道」の表示があるのに気が付く。その道を取る。165号線は車の往来も結構あり、「交通事故多発道路」なんぞという道路標識も立っていたりするので、車と並走して走るのは余り気持ちが良くない。 脇道を行くと直ぐに小さな神社があった。長谷山口坐神社である。 長谷山口坐神社( はせやまぐちにいますじんじゃ)は、その由来書きによると、長谷寺鎮護の神社、六処山口社の一社にて、延喜式神名帳にもその名が見えるという古社のようである。祭神は大山祇神、天手力雄神で、相殿に豊受姫神を祭るという。(長谷山口坐神社) 神社の前から転げ落ちるようにして深き谷となり、大和川の源流、初瀬(泊瀬)川の流れとなる。谷に下って行き、川を渡ると長谷寺の参道に出る。土産物店が軒を並べているが、参拝客はまばらである。 直ぐに長谷寺の山門前に到着。寒牡丹だな、と思いつつも入山はせず、引き上げる。何度となく来ているので、ブログにも取り上げているかと思いきや、帰宅後調べてみるとその記事はありませなんだ。次には入山してしっかり「取材」いたします(笑)。(長谷寺御詠歌 花山法皇歌碑)幾たびも 参る心は はつせ寺 山もちかひも 深き谷川 この歌、小生、「山も誓ひも」を「山も祈りも」と最初に覚え間違いしたものであるか、時々取り違えて口にすることがあり、要注意なのであるが、山門脇の道に大きな歌碑が立っている。歌碑から少し上った処から山門を撮影して、今回のご挨拶とさせていただく。(長谷寺山門) 長谷寺は真言宗豊山派の総本山。西国三十三観音霊場第8番札所である。本尊の十一面観音は巨大であると共に通常は地蔵菩薩が持っている錫杖を持っているというのが特異な点として有名。 草創は天武天皇の勅願によって道明上人が三重塔を建立したのによるとのこと。奈良時代に入って徳道上人が伽藍を建て十一面観音菩薩像を安置したのが現在の長谷寺になった。 まあ、余りにも有名な寺にて小生が今更申し上げることでもありませんな。(山門脇の道から向かいの山を望む。) 向かいの山の景色もなかなかにいい。この山の向こう側を走って来たのであろうか、などと頭の中で地図を広げてみるがよくは分らない。(法起院) 参道を引き返すと来る時には気が付かなかった法起院という建物が目に入りました。西国三十三所番外札所・徳道上人霊廟とある。 徳道上人は長谷寺開基の僧であると共に西国観音霊場33所を定めた人でもあるらしい。ちょっとご挨拶をして行くことに。 このお堂に祀られているのは徳道上人であり、その像は徳道上人自身がお造りになったとか。上人のご詠歌として次の歌が掲示されていました。ごくらくは よそにはあらじ わがこころ おなじはちすの へだてやはある(徳道上人霊廟) 再び国道165号線に戻り、朝倉・桜井方面へと走る。旧道に入ると十二柱神社がある。ここも13年ぶりの再訪である。 この辺り一帯は出雲地区で、相撲の起源とされるノミノスクネとタイマノケハヤの相撲の、野見宿禰はこの地区に住んでいたとの伝承がこの地に残されている(明治16年まで当地出雲村大字太田小字塔の下に野見宿禰塚というのがあったそうな)。そんなことで、神社の脇には「野見宿禰顕彰碑」が建てられ、神社の狛犬の台座も力士姿の人形が支えているというユニークなものになっている。(十二柱神社)(鳥居と拝殿)(拝殿)(野見宿禰顕彰碑) 野見宿禰は日本最初の相撲で当麻厥速を蹴殺すという猛々しいイメージのある一方で、日本書紀垂仁天皇32年7月条では、皇后の日葉酢媛が亡くなった時に、天皇に進言して、それまでの風習、生きた人間を埋めるという殉葬を止めさせ、埴輪で代用させたという逸話が紹介されてもいる人物である。明治の初め頃まではこの出雲村では村をあげて土人形を作っていて、村の地場産業の様相を呈していたらしいが、野見宿禰のこの話とも関連がありそうなことでありますな。(十二柱神社の狛犬)(台座の力士人形)(同上) 猛々しいと言えば第25代武烈天皇。古事記にはそのような記述は一切見られないが、日本書紀では、妊婦の腹を裂いたり、生爪を剥がして芋堀をさせたり、人を木に登らせてその木を切り倒し殺す、などの暴虐残忍な天皇として描かれている。 まあ、そもそも武烈天皇は作られたもので実在しなかったとの説もあるのだが、この天皇が宮を営んだ列城宮はこの辺りにあったとして、武烈天皇泊瀬列城宮趾碑が当神社境内地に建てられている。 神社の本殿を写真に収めて、傍らの小さな祠に目をやると、武烈天皇社とある。 十二柱神社はその名が示すように国常立神など七神と天照大神など五神を祀っているのであるが、出雲村の村社で、大昔は神殿はなく三輪山東方1.7kmの峰の上にあった「ダンノダイラ」(古代の出雲集落地)の磐座を拝んでいたとのこと。 さて、更に西へと初瀬の谷を進む。右手北側は三輪山から続く山々、左手南側の山々の高みを近鉄電車が走って行く。 初瀬(万葉では泊瀬と書くのが一般的)の枕詞は「隠口(こもりく)の」であるが、地形的にはまさにこの言葉の通りである。もう一つ「長谷(ながたに)の」という枕詞で「長谷の泊瀬」とも言われたようで、これも地形はまさにその通りである。 「春日(はるひ)のカスガ」、「飛ぶ鳥のアスカ」と同じく、「長谷のハツセ」から、いつしか「ハツセ」を「長谷」と表記するようになったのでありますな。その長い谷ももう少しで出口である。 この後朝倉を過ぎ、山の辺の道を掠めて、出口にある三輪山をご神体とする大神神社に立ち寄り、桜井駅で銀輪散歩終了となるのですが、今回はここまで、続きは明日とさせていただきます。 <追記・注>「長谷寺御詠歌歌碑」などタテ長写真8枚が横倒しになった歪んだ画像になってしまっていたので、2020年10月11日これらを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.その際の操作の過程で生じたものか、本文の文字フォントが小さくなってしまっている文節がありましたので、これを修正しました。(2020年10月31日)

2011.12.26

コメント(4)

-

ふる雪はあはにな降りそ・・

本日は久々にトレンクルを持って、奈良県大宇陀の榛原まで出掛けて来ました。目的地は橡媛(とちひめ)吉隠陵である。 調べてみると、98年10月24日に此処を訪れている。それ以来だから、13年ぶりということになる。 橡媛というのは志貴皇子の妃であり、志貴皇子との間の子が白壁王で、光仁天皇となっているから、天皇の母ということになる。志貴皇子が春日宮天皇と追尊されたように、彼女も皇太后を追尊されている。光仁天皇の息子が桓武天皇であるから、桓武の祖母でもある。紀橡媛と言われるように紀氏出身の女性である。 近鉄大阪線榛原駅の西北西、国道165号線で1.5kmほど初瀬方向に戻った吉隠の山中(宇陀市角柄の国木山)に彼女の墓とされている吉隠陵がある。 今回、此処を再訪するのは橡媛が目当てではなく、天武天皇皇女の但馬皇女なのである。彼女は吉隠の猪養の岡に葬られたのであるが、その墓が何処であるのかが分っていない。橡媛陵のある国木山辺りが猪養の岡であると言われている。勿論異説があって、もっと北の方だとする説もある。しかし、橡媛のものであれ御陵があるので、雰囲気的には此処がその猪養の岡を偲ぶには恰好の場所なのである。という訳でやって来た次第。 で、何故、但馬皇女なのかというと、来年早々の若草読書会でする万葉のお話の題材に但馬皇女と穂積皇子の恋を取り上げようかと思っているので、その取材(笑)という訳であります。(橡媛陵への道) 国道165号線を榛原から登り切って初瀬方向に少し下った道路右脇に、写真下のような石仏がある。この手前に山側へと入る道(写真上)がある。これを行くと橡媛の吉隠陵である。 道は直ぐに山道となる。杉の林の中を行く。風に木々がざわめき、軋む音が頭上を走って行く。枝がぶつかり合って折れてもいるのか、時々パキッと乾いた音がする。やがて道であるのか何であるのか分らない様相になって来る。下の写真の如くである。 13年ぶりとあって記憶もアヤフヤ。辛き山道を登れど登れど辿り着かない。ひょっとすると何処かで道を迷ったかと不安に思いつつ、もう少し登ってみようとしたのが正解で、少し道も広くなり、漸くにして道標に出会う。 見覚えのある石階段が見えました。延々とある階段。自転車は階段の途中で停めて登ることとする。 (下の階段) (振り返ると・・) 時々、風花が舞う。足元の草には少し雪も消え残っている。 さて、但馬皇女であるが、彼女は天武天皇と氷上娘の間に生まれた皇女であるが、10歳前後の頃に母の氷上が亡くなってしまい、異母兄の高市皇子に引き取られ、面倒をみて貰っていたようだ。万葉集に残る彼女の歌から高市皇子の妻であったとする説もあるが、確かなことは分らない。 もし高市の妻であったのであれば、穂積皇子との恋は許されない恋ということになる。 (中ほどの階段) (上の階段) 彼女の歌というのは以下の通りであるが、その歌から万葉きっての情熱的な女性と見られている。秋の田の 穂向きの寄れる 片寄りに 君に寄りなな 言痛(こちた)かりとも (巻2-114)(秋の田の稲穂が一方に靡いているように、私もひたすらあの方に寄り添いたい。どんなに人々がうるさく噂しようとも。)おくれゐて 恋ひつつあらずは 追ひ及(し)かむ 道の隈廻(くまみ)に 標(しめ)結(ゆ)へ吾背(あがせ) (巻2-115)(後にのこって恋しく思い続けていないで、後を追って行って追いつきたいのです。道の曲がり角にしるしを付けて置いて下さい。あなた。)人言(ひとごと)を しげみ言痛(こちた)み おのが世に いまだ渡らぬ 朝川渡る (巻2-116)(人の噂がはげしく煩わしいので、これまでの人生で渡ったことのなかった朝の川を渡ることです。) 彼女は和銅元年(708年)6月に亡くなり、その年の冬に穂積皇子が悲しんで作った歌がこれ。ふる雪は あはにな降りそ 吉隠(よなばり)の 猪養(ゐかひ)の岡の 寒からまくに (巻2-203)(今降っている雪は、たくさんは降らないでほしい。<但馬皇女の眠る>吉隠の猪養の岡が寒いだろうから。)(注)穂積皇子は天武天皇と蘇我大?娘との間の子。但馬皇女にとっては異母兄となる。後に大伴坂上郎女を妻にしている。(橡媛(とちひめ)陵<春日宮天皇妃吉隠(よなばり)陵>) 下山して、再び国道165号線に戻り、初瀬方向へと坂を下る。国道に沿って処々旧道があるので、可能な限り旧道を走る。伊勢街道である。(角柄付近)(伊勢街道の石標) 「右いせ」と書かれたこの道標には「文化4年」の銘が刻してある。文化4年は西暦では1807年である。第11代将軍家斉の時代ですな。(吉隠の山・国道165号線吉隠バス停付近から) 上の穂積皇子の歌は、上の写真のような景色に雪を添えてみると似合うかも知れませんな。 この後、長谷寺前経由、大神神社、桜井駅まで銀輪散歩いたしますが、それは明日のこととして、本日はここまで。

2011.12.25

コメント(2)

-

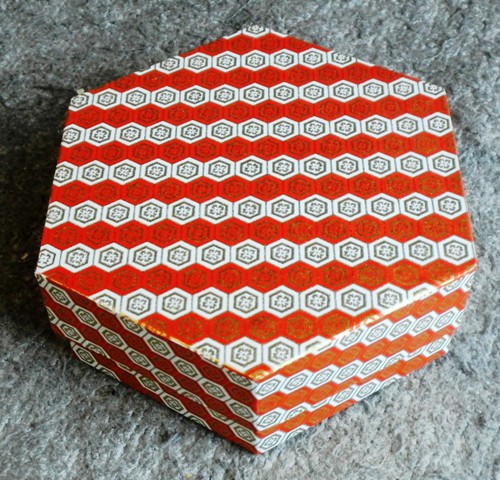

第10回和郎女作品展

第10回和郎女作品展 今年1月に開催して以来ご無沙汰して居りました和郎女作品展。久々の開催であります。 <参考>過去の和郎女作品展はコチラからどうぞ。 これらの作品は先の若草読書会(11月13日開催)にメンバーへのプレゼントとしてお持ち下さったものでありますが、小生、生憎と他用あり出席出来なかったので、その全てを撮影できませんでした。 ここに展示のものは、その何日か後に偐家持が智麻呂邸を訪れた際、智麻呂邸に残されていたもの5点を撮影したものであります。当日出席のメンバー各位がお持ち帰りになられたものも加えればもっと賑やかな展覧会になったのでありますが、その写真を取り寄せるまでの労は惜しみました(笑)。ご容赦を。 小物入れの作品は、牛乳パックを芯材料とし、表面に布を貼って仕上げるという形で、作成された作品でありますが、とてもしっかりした作りで、そのアートとしての美しさもさることながら、どれも皆、実用的にも優れた一品となっています。(作品 1 ) この作品は、小生同様に当日欠席であった偐山頭火氏が後日に持ち帰られたようで、確か同氏のブログで写真入りでご紹介されて居たように記憶します。ブログアップは2番煎じとなりましたので、作品番号は1番として置きました。(作品 2 )(作品 3 ) 「作品3」は、撮影後に小生が頂戴して帰ったものにて、只今はペン立てとして愛用させて戴いています。(作品 4 )(作品 5 ) 「作品5」は、これまでの和郎女作品展ではもうお馴染の、布の貼り絵であります。萩、コスモス、桔梗、ススキ、モミジと秋の風情をあしらった作品でありますが、展覧会開催が遅れて、冬至となってしまい、「時じくに咲く」でありますな。

2011.12.22

コメント(10)

-

偐万葉・ビッグジョン篇(その9)

偐万葉・ビッグジョン篇(その9) 本日は偐万葉・ビグジョン篇であります。 偐万葉シリーズ第124弾となります。 交野歩麻呂(かたののほまろ)とは、小生が勝手にお付けした、偐万葉シリーズ内でのビッグジョンさんの呼び名であります。 交野で菜園をやって居られることと山歩きなどをされることからの命名でありますが、ウインドサーフィンの趣味もお持ちなので、時々は「帆麻呂」でもあります(笑)。 <参考>過去の偐万葉・ビッグジョン篇はコチラからどうぞ。 ビッグジョンさんのブログはコチラからどうぞ。 偐家持が交野歩麻呂に贈りて詠める歌19首折々の 歌はつもれど 偐万葉(にせまにえふ) もみぢの山と いつしなるらむ (千葉の家持)交野(かたの)かと まがふ尾花を 風揺らし 言ふや梅田の 里山ぞこれ赤とんぼ 来たりとまりぬ 我が父の 七回忌なり 法要の庭 われもまた もどきにあれば ウメモドキ ツルウメモドキ 他人にあらず 草刈れば 神も笑むらし 木苺は わが里山に たははになれる 竹の秋は 春にしあれど 寒竹の 秋は筍 稚児にしあれり(偐竹持)たけのこを 蹴飛ばし済ます ことなるや ちっくと分からぬ 竹のことぜよ (竹本龍馬) 仏説摩訶 般若バンダナ 新調 感じ大好き 娘のくれる (遍路麻呂) (参考)般若心経=仏説摩訶般若波羅蜜多心経観自在菩薩行深般若波羅蜜多 時・・・ 生駒嶺が 龍にしあらば 黒添(くろんど)の もみたふ池は 頭(かしら)なるべし (注)もみたふ=紅葉する大和川 群れ行く鴨の 水尾(みを)光り 行基が橋を 人も群れ行く(遊歩連例会(ゆうほのむらじれいくわい)) 雪もなき 難波(なには)の町の スノーマン とけぬはとけぬ ままに忘れよと (忘年家持)忘年の 宴終えたる 寒空(さむぞら)に 月も今夜(こよひ)は 酔(ゑ)ひてぞあるか (皆既連月食(かいきのむらじつくはみ))むらさきの 芋(うも)なるものは スイーツの 八十(やそ)のレシピに あれこれあれる (ビッグポテト) (元歌)紫は 灰さすものぞ 海石榴市(つばいち)の 八十(やそ)のちまたに あへる兒や誰(たれ) (万葉集巻12-3101) たらちねの 母が蒸したる 紫の 芋(うも)にしまさる 芋(うも)のあらめや (スモールポテト) (元歌)たらちねの 母が召(よ)ぶ名を 申さめど 道行く人を たれと知りてか (万葉集巻12-3102)背子ゆくは 若狭つぬがゆ つちのとの 高きみ山ぞ はしきその山 (注)つぬが=敦賀 つちのとの高きみ山=己高山(こだかみやま) はしき=愛しき 鷹の爪 ワシの爪だと 鷲が言ひ たかが爪よと タカくくる鷹 (ワシの家の鷲)歩麻呂言ふ 交野が原の 隼人瓜 妻が煮たるを 食へば飽かぬかも (交野皇子) (元歌)霰打つ 安良礼(あられ)松原 すみのえの 弟日娘子(おとひをとめ)と 見れば飽かぬかも (長皇子 万葉集巻1-65) 放置せる 報知機つけて はれて今日 法治国家の 民とや言はむ (設置麻呂)法治とは 放置のことと 心得よ なすはほどほど したるふりせよ (官僚諸法度) (注)掲載の写真は全てビッグジョンさんのブログからの転載です。

2011.12.20

コメント(8)

-

第91回智麻呂絵画展

第91回智麻呂絵画展 本日(18日)は、凡鬼さんが智麻呂邸へ凡鬼菜園で収穫の野菜をお持ちになるとかで、恒郎女さんより、「ヤカモチさんも来ませんか?」との電話があり、お伺いして参りました。先日、ブロ友の真澄さんよりお送り戴いた「真澄カレンダー2012」(下掲)をお持ちしようと思っていた矢先でもあったので、丁度いい具合とご訪問して参りました。(真澄さんのカレンダー) お伺いすると、既に凡鬼さん景郎女さんご夫妻がお孫さんの優◎君を連れてやって来られていて、その後槇麻呂さんもやって来られて、ミニ読書会の雰囲気と相成りました。 もっとも、カタコトを喋る可愛い優◎君が、何かにつけて、場の中心であり、智麻呂さんとも意気投合で、仲良くされて、楽しい番外「読書会」となりました。 そんな次第で、槇麻呂氏もヤカモチも凡鬼さんの野菜のお裾分けも頂戴するという幸運に恵まれたのでありますが、同時に新作絵画も入手いたしましたので、早速に第91回智麻呂絵画展を開催することといたします。 今年最後の智麻呂絵画展となります。この1年、智麻呂絵画展をご愛顧、ご支援戴きました皆さま、本当に有難うございました。心より感謝申し上げます。では、ごゆっくりご覧下さいませ。そして皆さま、どうぞよきクリスマス、よき新年をお迎え下さいませ。皆さまのご多幸心よりお祈り申し上げます。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~(ペンタス)ペンタスの 五辧の花の うす桃に 咲きてをとめら さんざめき行く (偐家持)(銀杏A) 銀杏の絵は、凡鬼さんの俳句とともに、楽しんでいただきましょう(笑)。初冬のかそけき葉ずれ朝の声 (凡鬼)銀杏散る第二の生をいきるため (凡鬼)(銀杏B) 手許の凡鬼句集では、銀杏の句は1句発見したのみでありました。意外にも凡鬼さんは銀杏の句は殆ど詠んでいらっしゃらないのでした。 ということで、落ち葉の句を以下に掲げて置くこととします。雀羅張る門前落葉吹き溜まる (凡鬼) (注)雀羅(じゃくら)=雀を捕る網のこと。門前雀羅で、門の前に網を張って雀 が捕れるほどに、人の往来がない、という意味になる。杣径を歩めば落葉くつを埋め (凡鬼)怨霊を鎮めるように落葉掃く (凡鬼)白鳥の湖を舞ふ落葉かな (凡鬼) 次のハムの絵は、例年の如く五◎さんから送られて来たものを、例年の如く絵にされたものであります。五◎さんも智麻呂絵画をこよなく愛され、このブログで公開される絵を見るためにパソコンを買われたとか。有難く存じます。(ハム・ソーセージ) 次の下仁田葱の絵もこの絵画展には度々登場の絵でありますので、その事情は当絵画展ファンの皆さまには既にご承知のことでしょうが、初めて当絵画展をご訪問下さった方のためにご説明いたしますと、智麻呂さんの親友のK牧師(故人)が生前から智麻呂邸に毎年送って下さっていたもので、今はその奥様から送られて来ているというもの。下仁田の 葱の甘さよ 亡き友の 声と面影 湯気にぞ立ちぬ (偐智麻呂)(下仁田葱) 次のケーキ、クッキーは小万知さんの手作りにて、先般、智麻呂さんにお届け下さったものとか。 ほっこりとあたたかいクリスマスになりますな。共にハッピーであります。(メリー・クリスマス)(クリスマス・ツリー) これは、智麻呂さんがデイサービスに行かれている時に、そこでお作りになった、クリスマス・ツリーの貼り絵です。左手ひとつでこれを作成するのは相当に根気のいるものであったのではと推察いたしますが、丁寧に出来上がっています。 (凡鬼句) (ナナちゃんの絵その1) またまた、凡鬼さんの句です。これは3~4年前に智麻呂さんのことを詠んで句にされたものですが、先回の読書会に短冊(上掲左)に書いてお持ち下さったようにて、智麻呂さんのベッドの脇に飾られていました。病得て左手(ゆんで)で描く絵冬ぬくし (凡鬼) 上掲右と下の絵は智麻呂さんのお孫さんのナナちゃんの絵です。 以前に「イエス・キリスト」の絵で当絵画展にご参加戴きましたが、今回は偐家持館長の独断専行で、智麻呂邸の居間に飾られていたものを撮影しての勝手出展であります。ナナちゃんのご了解は勿論得て居りませぬが、お許しいただけるものと期待して居ります(笑)。(ナナちゃんの絵その2)<絵師 智麻呂からのご挨拶> この1年間色々とお世話になり有難うございました。皆さまに励まされ絵を描き続けることができました。これからも頑張って描き続けますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 よいクリスマスを、そしてよいお正月をお迎え下さい。皆さまに神のご加護と豊かなお恵み、お導きがありますように。 2011年12月 智麻呂

2011.12.18

コメント(10)

-

15万アクセス

ブロ友の英坊2さんの昨日のコメントで「間もなく15万アクセス」とご指摘があったので、気を付けていましたが、本日その15万アクセスを超えました。15万アクセスについても、踏まれた方は楽天ブロガーではありませなんだ。1500012011-12-16 14:11:38***.ed.jp 1500002011-12-16 14:05:41150.9.*.* 1499992011-12-16 13:55:54**.amazonaws.com 調べてみると今年の1月11日に10万アクセス突破でありましたから、ほぼ11か月で5万アクセスというペースになります。他愛も無い偐万葉ブログをご訪問下さっている皆様に感謝であります。 次は20万アクセスがキリ番になるのでしょうが、楽天ブログ管理ページの「アクセス記録」ページが来年1月12日を以って廃止されますから、どなたが何番目かは確認しようもなく、このような形でご紹介できるのも、多分今回が最後でしょう。

2011.12.16

コメント(8)

-

囲碁例会・鶴見緑地

今日は今年最後の囲碁例会の日。 ちょっと気分を変えて、大東市まで北へ走りました。大東市の平野屋という所に坐摩神社があるとのことなので、立ち寄ってみようという目論見でしたが、見つけられず、断念。府道8号線を西へ。鶴見緑地の南側を通るので、少し立ち寄ってみました。ブログ友の松風氏がいつも絵を描いて居られる公園であるが、公園の大池の前到着が11時頃であったから、或いはその時間公園の何処かで写生して居られたかも知れませぬ。(鶴見緑地・南側ブロックのメタセコイア並木) (府道8号線からの入口) (正面入口脇の並木道)(鶴見緑地・正面入口)(鶴見緑地・大池) 大池の前にはユリカモメの群れが行儀よく並んでいましたが、さて何を語らっているのでもありましょうか。 上の写真の柵上に並んでいるカモメを数えると何と31羽。まるで三十一文字の和歌を催促しているみたいでありますな(笑)。かまめらの 三十一文字(みそひともじ)に 並べるは 鶴見の池に 歌詠むらむか (偐家持) (注)かまめ=カモメ(ユリカモメたちの朝)(同上) 鶴見緑地を出て、また西へ。関目3丁目で左折、南へ走り、蒲生4丁目交差点で右折、西へ。JR京橋駅の北側を掠めて、桜之宮橋で大川を渡り、南森町交差点へ。ここからは、いつもの銀輪コースになり、昼食場所と決めている、アポロカフェ到着が11時50分。 鶴見緑地を出たのが11時8分であったから、緑地から梅田スカイビルまでは自転車で42分掛かるということですな。 昼食後のコーヒーをゆっくり楽しんだ後、スカイビルの花野を少し散策してから、21階の会場に上りました。 (梅田スカイビルと黄葉) もみぢ越しのスカイビルもなかなか風情があります(笑)。 花野はいつもの風景でしたが、今回はヒサカキが真っ黒な実をたわわに付けているのが目を引きました。(ヒサカキの実) (同上)(同上) <参考> ヒサカキ さて、本日の例会出席者は福◎、平◎、村◎、荒◎、青◎の5氏と小生の6名。小生は始めに福◎氏に敗れましたが、続く、村◎、青◎両氏には勝ち、2勝1敗で今年を終えることとなりました。 これで、今年1年の成績は40勝30敗となりました。 帰路は、いつものコース、大阪城公園から中央大通りを走りました。花園中央公園の辺りで日没。ちょっと公園に立ち寄って夕照の写真を撮って置くこととしました。朝日に照り映える鶴見緑地のメタセコイアを撮影したので、花園公園にもあるメタセコイアの夕照の写真も、という次第。 この公園の中でもこの一角の眺めが小生のお気に入りである。特に夕刻の眺めが気に入っています(笑)。(花園中央公園の夕照)(同上)

2011.12.14

コメント(8)

-

偐万葉・英坊篇(その4)

偐万葉・英坊篇(その4) 本日は偐万葉シリーズ第123弾、英坊篇(その4)をお届けすることとします。 <参考>過去の偐万葉英坊篇はコチラからどうぞ。 英坊2さんのブログはコチラからどうぞ。 偐家持が英麻呂に贈りて詠める歌19首並びに英麻呂が詠める歌5首 英麻呂が贈り来れる歌1首近ければ 馳(はせ)さんじたいの 心意気 念じの思い 宙(そら)にとばさん 偐家持が返せる歌3首馳走もや 夢と消(け)ぬれど 馳せなむと 君が御念(みおもひ) ありがたかりき君がゆく 道は因幡か はた出雲 楽しき積みて よき旅もがもアラカンは 悟り迷ひの 境かや 五百羅漢の まだ枯れもせず 岩鏡 咲ける出石の 野や行くに 我な忘れそ みやびを吾が背 (注)上の1首は先に景郎女に贈りて詠める歌の再掲なり。出雲はた 因幡と思(も)ひしに 但馬なる 出石(いづし)のそばに 君や惑へる (玄武洞の玄さん) 英麻呂が作れる歌1首餌(ゑさ)をやる 人の手先に 船の揺れ かもめ失速 海の面(も)に落つ 偐家持が追和せる歌2首冬日照る 海の青さよ 鳥舞へば 伊根の舟屋の 見らくしよしも伊根の浦 汐満ち来れば 夕風の 伊根の舟屋に 去(い)ねと言ふらし 英麻呂が作れる歌1首成相の 紅のもみじ葉 山を染め 橋立砂州の 青ときそわん 偐家持が追和して作れる戯れ歌1首なりはひは なるよになるわい なりあひの 寺のもみぢも おのづやもみつ (なるよになりひら) 家持と 池主(いけぬし)も見し 立山(たちやま)に 雪置く見らむ 君が羨(とも)しもいざ来ませ 国中(くぬち)ことごと メルヘンの 建物なりき 小矢部の町は (小矢部観光協会) 師も走る 月にはあれど 銀輪の 道は譲らじ 走りて止まむ (銀輪家持)散りのこる もみぢもあらむ 我妹子と たぐひてふたり 行きてはや見む (黄葉家持)もみぢふる 古城の庭の 像たちの 見上げる空に 高々の雲 英麻呂が贈り来れる歌1首聞く耳を 持たずにいても 語らずに 心を癒やす 優しいお顔 偐家持が返せる歌1首みほとけも イケメンがよし 日の本の 一は高岡 大仏ぞこれ 英麻呂が贈り来れる歌1首小雨なか もみじ落ち葉も ぬれ落葉 この欝憤を どこへ散らそう 偐家持が追和せる歌1首銀杏散り 年極(は)つらめど 白鳥(しらとり)は あり通ふらむ 布勢(ふせ)の水海(みづうみ (元歌)布勢の海の 沖つ白波 あり通ひ いや毎年(としのは)に 見つつ偲はむ (大伴家持 万葉集巻17-3992) 恋の歌 数多(さは)にしあれる 万葉に 鯉の一尾も なきぞ悲しき (広島カープ)福岡に 幸か不幸か 鯉ありて やれ荒巻の 恋をするなれ (朴念仁)万葉人 恋はすれども 鯉食はず それ荒巻は 鮭に限ると (鮭鯉戦争)福岡の 人は鯉食ひ 恋もする あらひ荒巻 鯉に如かずと (続鮭鯉戦争) (注)福岡=富山県の福岡町。鯉の養殖が盛ん。 <脚注>掲載の写真は全て英坊2さんのブログからの転載です。

2011.12.12

コメント(2)

-

忘年会

今日は大学同窓会の幹事会の忘年会でありました。 暗くなりかかってから、梅田へと出掛けましたので、言わば蝙蝠でありました。それにしても今日は寒い日となりましたですね。明日朝は更に冷え込むとか、どちら様も暖かくしてお休み下さいませ。 大阪駅に降り立つと巨大なスノーマンが鎮座していて、その前で写真を撮る人も見受けられました。で、小生「蝙蝠家持」も1枚撮って見ました。(スノーマン1) 梅田界隈だけのことなのか、もう少し広域なのかは世俗のことに疎くなってしまった蝙蝠には分り兼ねることでありますが、スノーマン・フェスティバルなるものが開催されているらしく、会場である大阪弥生会館への道すがらのお店の前にも小型のスノーマンが居ました。 そして、弥生会館の前にも鎮座いたして居りました(写真下)。(スノーマン2)(会場・三笠) 先日のTVドラマ「坂の上の雲」ではないですが、日露戦争の連合艦隊旗艦の戦艦三笠を思い浮かべました。万葉人家持なら三笠山を想起しなくてはいけませんな(笑)。ドラえもんなら三笠饅頭ですかな。 6時半開会。前半は幹事会審議事項の議事。続いて懇親会(忘年会)。会費は6千円でした。大学側からはN法学部長とN准教授がご出席、同窓会役員・各期幹事20名と事務局1名出席で、計23名の忘年懇親会でありました。 お開きは8時40分。その後、同期で事務局長をやっている黒◎君と喫茶店で雑談し、9時半に帰途に。帰宅は10時半でした。(JR大阪駅) 帰途、JR大阪駅に入ると、電光掲示の表示板の各列車が軒並み10~25分遅延という表示、環状線ホームも人が一杯。何事があったかと思えば、8時半頃に発生した地震の所為だという放送。揺れは全然感じなかったのに変だなあ、と思いつつ、帰宅したら、TVニュースで湖西線の何処やらの駅の地震計の2回に渡る誤作動の所為で、地震ではなかったそうな。 スノーマン曰く「スマンな。ノーなしで。」 地震が無くて幸いでした。 ということで、 小生曰く「ノープロブレムです。」(笑)

2011.12.09

コメント(8)

-

偐万葉・木の花桜篇(その15)

偐万葉・木の花桜篇(その15) 今日は朝から雨。銀輪散歩もお休みです。だからと言う訳でもありませぬが、久し振りに偐万葉といたします。シリーズ第122弾、偐万葉・木の花桜篇(その15)であります。 <参考>過去の偐万葉・木の花桜篇はコチラからどうぞ。 木の花桜さんのブログはコチラからどうぞ。 偐家持が木花桜姫に贈りて詠める歌18首並びに木花桜姫が詠める歌2首しめやかに 大弐三位(だいにのさんみ) 小紫 式部は未だ さ緑なれど (偐藤三位(にせたうのさんみ)) 有馬山 否(いな)の小沢の 嘯(うそぶ)けば 出で来(こ)よ人の 声もあやふや (少弐四位(せうにのしい)) (元歌)有馬山 ゐなの笹原 風吹けば いでそよ人を 忘れやはする (大弐三位 後拾遺集 小倉百人一首) (注)大弐三位=藤原賢子、紫式部の娘旭川 海人(あま)打つ網の 波の輪の 中にも秋の 空ぞありける わが猫は いづち行かめと 柵(さく)竹(たけ)の 垣のひまさへ 今しくやしも (飼人知らず) (元歌)吾背子を いづく行かめと さき竹の 背向(そがひ)に宿(ね)しく 今し悔しも (万葉集巻7-1412) 愛( かな)し妹を いづち行かめと 山菅(やますげ)の 背向に 宿しく 今し悔しも (同巻14-3577)みほとけの えにしなるかや ほしくやう さそひのふみの さぬきゆきたる (げんやかもち) (注)さぬきゆきたる=讃岐ゆ来たる 秋たけて 空青みたり 九度山の 柿の便りの 待たるこの頃 (木の花柿)鈴生りに いなばの里の 枝におふる 柿とし見れば 今買ひて来(こ)よ (柿原行平) (注)上1首は偐万葉掲載に当り一部修正しました。 (元歌) 立ち別れ いなばの山の 峰に生ふる まつとし聞かば 今帰り来む (在原行平 古今和歌集 小倉百人一首)もみぢ始(そ)む 吉備の秋野に 今日もかも 雨のしくしく 止まず降りけるニューヨーク ならぬ桃色 ビッグアップル なるヤマボウシ 実の見が欲し (山法師) 桜葉の もみつかたへに 薊(あざみ)また 真綿となれる 冬立つらしも (冬のソナタはドナタ)風待ちの 絮(わた)となりぬる 薊(あざみ)花 いざ旅立ちの ときにあるらし (旅は冬と共に立ちぬ)コスモスの 去りぬる庭に サフランの 花は咲きたり 冬支度せな お岩木の 山もや泣けと 津軽刀自 うしろ姿の しぐれて行くか (津軽山頭火)初冬(はつふゆ)の 空高々に 咲き群れて 山茶花何を 囁き交はす 木花桜姫の贈り来れる歌1首木漏れ日の 紅葉の色や み社(やしろ)の 秋のあはれを 飽かずながむる 偐家持の返せる歌1首奥山に 楚(しもと)踏み分け 行くまでも なき八幡(はちまん)の もみぢなりけりリラ少女(をとめ) 髪上げつらむや むらさきの 花咲き匂ふ 春をし待たむ (偐紫田舎源氏) 木花桜姫が贈り来れる歌1首もみぢ葉の 散りしく丘の 花むしろ 母とあゆみし 遠き日思ほゆ 偐家持が追和せる歌2首もみぢ葉の 散り敷く道を 踏む音は 愛(かな)しけ母が やさしさに似る童女(わらはめ)の 日々をた遠み 手繰(たぐ)れども 音なく落(ふ)れる もみぢにしあり (注)た遠み=はるかに遠いので。 「た~」は、動詞、形容詞にかぶせて意味を強める 接頭語。た走る、たやすき。 「~み」は、形容詞語幹に付けて、~なので、~の ゆゑに、の意となる。瀬を早み、山高み。 (注)掲載の写真は全て木の花桜さんのブログからの転載です。

2011.12.08

コメント(12)

-

囲碁例会・銀輪散歩・ドイツXmasマーケット

本日は、囲碁例会にて梅田スカイビルまでMTBで出掛けました。いつもは、中央大通りを走るのだが、今日は千日前通りへとつながる、少し南寄りの道を走ってみることとしました。 堺筋で北に入り、道頓堀川を渡って、宗右衛門町を通り抜け御堂筋に出て、これを北上し、途中で西側の四ツ橋筋に移り、更に北上、肥後橋で西に折れ、田蓑橋で堂島川を渡り、毎日新聞社の北側を通ってJR線ガード下を潜って梅田スカイビルへ、というコースでありました。(梅田スカイビル) 今日の例会出席者は村◎氏、福◎氏、平◎氏、青◎氏と小生の5名。小生は村◎、平◎、福◎の三氏と手合わせし3戦3勝、好調でありました。 囲碁の前にスカイビルの花野を散策、中庭で開催されているドイツ・Xmas・マーケットの見物もいたしましたので、その写真をご紹介して置きます。(ナナカマド) ナナカマド実も葉もかなり色づいていました。そして、木の名は分らないのですが、黄葉が美しい木がありましたので、写真に。また、ムラサキシキブも美しく色づいていましたので、ご覧下さい。 (ムラサキシキブ) ヒイラギの花も咲いていました。 そして、ミツマタの花の蕾。 ただし、ミツマタは「花野」にではなく、来る途中に立ち寄った坐摩神社の境内で目にしたものであります。(柊の花)(ミツマタ?)※小生の記憶にあるミツマタと感じが違うのだが、そのように 表示してあったのでミツマタということにして置きます。 中庭(ワンダースクエア)では、ドイツ・Xmas・マーケットが開催されていました。写真で雰囲気だけご紹介です。 最後の写真は囲碁を終えた後に撮ったもので、昼間とは異なり、イルミネーションも点灯され、人出も増えて、賑い始めていました。 しかし、ヤカモチは駐輪場へ。暗くなるので、急いで帰宅です。 さて、来る途中で立ち寄った坐摩神社や御堂筋のイチョウなどもご紹介して置きましょう。(道頓堀通り・堺筋側入口)(御堂筋の銀杏)(同上)(同上) 坐摩神社には、この秋に「上方落語寄席発祥地碑」が建てられたらしいから、それを見て置くことに。小生は、友人の偐山頭火氏ほどには落語には興味がないのでありますが・・(笑)。(坐摩神社) 坐摩神社については「銀輪散歩・坐摩神社ほか(2011.9.23.)」をご参照下さい。(狛犬も陶器製であるが、その理由は下記を読めば分ります。)(大江神社、大国主神社、天満宮などが並んで合祀されている。)(上方落語寄席発祥地の碑) 前に訪れた時には気付かなかったが、奥まった一角に陶器神社なるものがあった。陶器神社だけあって、燈籠も陶器製である。 祭神は、大陶祇神(おおすえつみのかみ)、迦具突智神(かぐつちのかみ)とある。カグツチと言えば、イザナギ・イザナミから生まれた神々の一つであるが、火の神である。イザナミはカグツチを産んだ時に陰部が焼け、これがもとで死んでしまう。それで怒ったイザナギに殺されてしまうという神である。(陶器神社)(左:陶器神社、右:稲荷神社) (陶器の燈籠・有田焼)(信楽焼の燈籠)(御霊神社)(御霊神社・拝殿) 御霊神社は淡路町4丁目、大阪ガスビルの南西、御堂筋から少し西に入った処にある。 何やら神事が行われるようで、縄を張りめぐらし結界が設けられていましたが、見物している余裕がなく、先へと。御霊神社を出て、四ツ橋筋に移りました。11時50分に、喫茶アポロ到着。そこで昼食と珈琲。そして、花野散策、この処、このパターンが続いていますな。 夜も更けました。文字数も制限字数になりそうです。本日はこれまで、どちら様もおやすみなさい。

2011.12.07

コメント(0)

-

銀輪もみぢ散歩

前回は墓参のあとのもみぢ散歩をご紹介いたしましたが、本日は銀輪もみぢ散歩であります。 小生がひそかに「もみぢ名所」としている近所の裏山の紅葉スポットである。いつもここは紅葉を独り占めできる場所なのであるが、説明は不要。写真でその美しさをご覧いただくのが一番でしょう。(もみぢ1)今日をかも 生かされてあり もみぢ葉の 散らずありけり 日に照るも見む (偐家持)さくさくと 落ち葉踏みつつ 行くごとに 心澄みゆく もみぢなりけり (偐家持) (もみぢ2) (もみぢ3)(もみぢ4) (もみぢ5) (もみぢ6)(もみぢ7) (もみぢ8) (もみぢ9)(もみぢ10) (もみぢ11) (もみぢ12)(もみぢ13) (もみぢ14) (もみぢ15)(もみぢ16)(もみぢ17)(もみぢ18) 上の「もみぢスポット」は細い山道を登って行かなくてはならない。下の写真(左・中)のような道なので、自転車は押して登るしかないのである。それだけに訪れる人もまずなくて、ゆっくり好きなだけ紅葉が楽しめます。 (注)もみぢは、「もみじ」と表記するのが今の仮名使いであるが、 敢えて旧仮名使いの「もみぢ」と表記しています。 愛車MTBも撮って置きました。マウンテン・バイクですから、こういう山道こそが似合いというものであろう。 足元に目をやると、そこにも落葉したもみぢが一面に。もみぢ葉を 踏めるかそけき 音のして ここだ騒げる 百鳥(ももどり)の声 (偐家持) 此処には、楠正行と楠正時の碑が建っている。 以前にもご紹介しておりますが。(2008年12月15日記事参照) もみぢと対峙するように、山茶花も咲いていました。 そして、ここだも騒ぐ鳥の声かも、でありました。楚(しもと)踏む み山の奥の 山茶花の 咲ける静寂(しじま)に もみぢ葉散れる (偐家持)(大阪平野を望む。) 場所は高みにあるので、木々の間から大阪平野が一望であるが、今日は霞がかって淡路島などは見えない。(檪も黄葉して、日に輝く。) (極楽寺付近の銀杏) (市立郷土博物館の銀杏) <追記・注>縦長写真が横倒しになった歪んだ画像になってしまっていたので、2020年10月26日これらを復元修正しました。

2011.12.05

コメント(10)

-

墓参・もみぢ散歩

本日は墓参。 墓参の後は山の辺、裾廻の道をもみぢ散歩。行く秋を暫し楽しむことといたしました。 では、出会ったもみぢなどをご紹介します。お付き合い下さいませ。思ひつつ 行けば薄日の 射しも来て 裾廻(すそみ)の道に もみぢ葉落(ふ)れる (偐家持)黄葉(もみぢば)の 照れる山道(やまぢ)を 尋(と)ひ行けど 直(ただ)には逢はじ 風の音(と)に聞く (偐家持) (柘榴)山芋の つるにしもある もみつ葉の 垂水(たるみ)となりて たぎちぞ流る (偐家持)柘榴また 黄金(くがね)の色に 葉は染むや 隠(こも)りてひとつ 実ものこりける (偐家持)(紅葉する山)(同上) 上の写真の左に見える公孫樹の木を、そば近くで撮ったのが、下の右側の写真です。 (公孫樹) 墓地は生駒山系の山裾の高みにあり、大阪平野が一望である。 遠く六甲山も淡路島も見える。(大阪の市街地一望。北西方向。六甲の山々が見える。)(同上。鶴見緑地方向)(同上。西方向。淡路島が見える。)(八幡神社の紅葉) これは、我が集落の八幡神社境内の紅葉です。 昔は、この神社の裏からも山に登る杣道があったのだが、今は楚に遮られて道らしきものも見えなくなっている。もみぢ葉の 匂ひ変らね 跡絶えて 杣道(そまみち)尋(と)へる 人もなくあり (偐家持)(同上) <追記・注>縦長写真が横倒しになった歪んだ画像になってしまっていたので、2020年10月27日これらを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.

2011.12.03

コメント(12)

-

長歌集

本日は何と言ってテーマもこれなくあれば、偐家持が作りたる長歌をここにまとめて置くことといたします。既に何処かのページに掲載されているものの再掲載でありますが、一堂に集めてみるというのも面白いかと。そう面白くもないか(笑)。 若草の里の賦春されば 花咲き匂ひ 朝風に 鳥もや来鳴く 夏されば 青葉さやぎて 夕風の 木陰に憩ひ 秋されば もみぢ葉燃ゆる 夕映えの 山ぞゆかしき 冬されば かぎろひ立ちて 山の端に 雲ぞたなびく 神さぶる 生駒高嶺の 帯にせる 恩智の川の 川の辺に 生ひて年経る 若草の 里ぞうるはし 思ふどち 恋ひて集ひし 語らひの とよのあかりを いや重ね 我妹我背子 絶えず通はめ 反歌若草の 里にぞ匂へ 咲く花の 色それぞれに 今盛りなり若草の 道にぞ咲きし 花影の 絵筆の君の 千代にやゐませ 竹田城址之賦春されば 桜花咲き 秋されば もみぢ葉匂ひ 夕べには 月の船ゆき 朝(あした)には 波立つ雲の 但馬なる 竹田の城に 播磨路ゆ 我が恋ひ来れば たたなづく 山は襞なし 廻(めぐ)りゆく 川は帯なし 吹く風は 草に戯れ 飛ぶ鳥は 木末(こぬれ)にさやぐ 円山の 清き流れに 出で立ちて 振り放け見れば 虎臥(とらふ)すや 雄々し城址 高々に 空にぞ立ちて 鳴く蝉の 声のしぐれの 九十九(つづら)折る 山道(やまぢ)をゆけば 八重垣の 石は幾重ぞ 天空(てんくう)に 浮かべる城か 面影を 今に残せる 石垣に 偲べと云ふや 撫子(なでしこ)の 花は咲きけり 夏草は 風にぞ遊ぶ 松が枝の 影に渡りて 白雲は 流れぞゆかむ 青き空 照る日が下(もと)に はるけくも 川面(かはも)は光り いや遠に 町はありけり いや遠に 道は靡けり もののふの 夢のいかにと 思へかも 竹田の城の 見れば悲しも 反歌我妹子を 思ひつゆけば 虎臥(とらふす)の 城に恋ふらむ 風の吹くらし円山の 光れる川面 渡りゆく 風とならまし 銀輪の夏 青雲会に寄す歌春されば 桜花咲き 秋されば もみぢ葉匂ふ 待兼の 丘にぞ共に 学びたる 友のえにしや 若き日の 思ひな忘れそ あづまなる 我が背我妹子 青雲の たなびく空の 絶ゆるなく 継ぎて見が欲し のちにもあはめ 反歌足柄の み坂に秋の 雲立てば 相見む時の 君と偲ばむ待兼の 丘の秋萩 今日咲きて 君待つらむぞ 青雲の庭 独鈷山( とっこさん)の賦信濃(しなぬ)なる 神のみ坂に 出で立ちて ふりさけ見れば 朝風に 霧は立つらし 夕風に 雲は燃ゆらし 九十九(つづら)谷 か寄りかく寄り 春花の 咲ける盛りも 秋の葉の 匂(にほ)へる時も いにしへゆ いや高々に 尊きと 人は見るらむ いや栄(さか)と 神は祝(ほ)ぐらむ 我が山の 独鈷(とっこ)の山は 神さびにけり 反歌秋深み 独鈷(とっこ)の山の 夕暮れは 恋ひや益される 雲燃えゆけば 無題風吹けば 風がまにまに 雨降れば 雨がまにまに 雲のごと 吹かれも行かむ 水のごと 流れも行かむ 何気なく 我もありたし 野の花と 咲きても散れる 身にしもあれば 鶴見緑地の賦光る羽(はね) 風車の丘と 人いへる 鶴見の丘は 春花の 咲ける盛りも 秋の葉の 匂へる時も 夏草の 繁き盛りも 冬雪の 降り来る日にも それぞれの 愛(は)しき色あり 出で立ちて ふりさけ見れば たたなづく 木々のほつ枝に 朝風は さやにぞ澄める 夕風は やはらに吹ける 木(こ)の暗(くれ)の つづらの道は なつかしく もとほり行けば 大池の 水面(みなも)に映す 島山の 影も清めり 行く人の 影も絶えざり こちごちに 花も咲くあり 百鳥(ももどり)も 数多(さは)にぞ鳴ける 神さぶる 生駒高嶺(たかね)も はるけしと 遠み青みて 見ゆるあり 絶えず通はむ 鶴見野の 継ぎて見まくの 欲しき丘なり 反歌ゴミ山の 昔は知らず 鶴見丘 今は木の花 咲くやよき山 木曽川の賦しなざかる 信濃の木曽の 鉢山を 母とやすらむ 神さぶる 木曽の御嶽(みたけ)の 王滝を 父とやすらむ 山峡(やまかひ)を めぐりへ廻り 美濃尾張 伊勢の平野(ひらの)を 潤しつ 揖斐と長良を 従へて とどろの波の 伊勢の海(み)に 注ぎたりける 木曽川は 春さり来れば 咲く花の 寝覚めの床に 散り流る 夏さり来れば 若鮎は さはにた走る 青葉陰(あをばかげ) 秋づきたれば はやばやに 山ゆもみぢの 降りも来て 冬さり来れば 雪深く 尋(と)ふ人絶えて 寝にやつく 川にぞあれり そらにみつ 大和の夜明け 見きとてか 暗き山路の 旅人の 道のしるべと 眺めやる 人も憩へり 古(いにしへ)ゆ 丹(に)の穂満つ田も 菜畑(なはたけ)も みなこの川の めぐみなり 見る人こぞり 褒めよこの川 反歌木曽川の 岸辺に立ちて 眺むれば 水面(みなも)の風は 木間(こま)ゆ光れり木曽川の 春浅ければ 木(こ)の下は 枯草踏める 音のほかなき ついでに「漢詩もどき」も掲載して置きます(笑)。 杜甫甫蝶之賦 (偐家持)翅破菊芋在 翅破れて菊芋在り野秋天空高 野は秋にして天空高し感時花求蜜 時に感じて花に蜜を求め恨季鳥驚心 季(とき)を恨みて鳥に心を驚かす夏日去一月 夏の日去りてひと月盡家書万金 家書万金も盡く鱗翅掻更短 鱗翅を掻けば更に短く欲不勝飛翔 飛翔に勝(た)へざらんと欲す 春望 (杜甫) 国破山河在 国破れて 山河あり 城春草木深 城春にして 草木深し 感時花濺涙 時に感じては 花にも涙をそそぎ 恨別鳥驚心 別れを恨んでは 鳥にも心を驚かす 烽火連三月 烽火 三月に連なり 家書抵万金 家書 万金に抵(あた)る 白頭掻更短 白頭 掻(か)けば更に短く 渾欲不勝簪 渾(すべ)て 簪(しん)に勝(た)えざらんと欲す

2011.12.02

コメント(2)

-

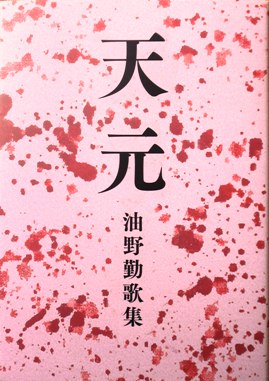

天元・煩悩・円空・青空

先程友人のオガクニマン氏より電話があり、会社の先輩の出◎氏が亡くなったとのこと。先月の何日かにお亡くなりになったとのこと。 知った人が亡くなってゆくというのは、寂しいものである。その人との関わりに於いてある自身の思い出・記億が、現在・過去というラベルの貼られた書棚があって、「現在」の書棚から「過去」の書棚へと移し替えられるような感じでしょうか。 或いは、思い出・記憶の総体としてある「自身」というものを想定した時に、その一部が「死ぬ」という感覚であるのかも。自身の部分死の感覚ですかな。 この処、山◎氏、佐◎氏と会社の先輩の訃報が続いている。これらの皆さんのご冥福をあらためてお祈り申し上げます。 大学同期の友人に油野勤という男がいる。今日、彼から3冊の本が郵送されて来た。先日の同期会には彼も出席していて、新しい歌集を出したので、後日に送ると言っていたその本などである。いづれも同氏の著作で、歌集、句集、詩集である。「天元 油野勤歌集」 平成23年9月1日発行 神谷書房「煩悩 油野勤第二句集」 2008年7月1日発行 そうぶん社出版「詩集 円空」 平成19年9月30日発行 こちらは、何年か前に頂戴した本。上の「煩悩」が第二句集とあるから、これは第一句集であるのでしょうな。書棚にあったので引っ張り出して来ました(笑)。「青空 油野勤句集」 1997年12月20日発行 そうぶん社出版 同氏は絵も描き、詩・短歌・俳句もものするという多才ぶりであるが、絵の方は未だ拝見したことがない。詩も短歌も俳句も天衣無縫。いかにも彼らしき詩であり、歌であり、句である。 笑った表情は子供のような人なつっこさのある氏であるが、これらの作品にはその表情と相通ずるものがあって、なかなかに楽しい。詩の中には中原中也詩集に潜り込ませても違和感のないようなものもありますな(笑)。 サザンクロスが 放物線を描くと 太平洋の水が 天へと登る (「詩集円空」所収の詩「街燈」の一節) さて、彼は何処へ、何を目指して登ってゆくのでもあるか。

2011.12.01

コメント(8)

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

-

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- 下落中の日経平均(11/14)

- (2025-11-14 13:40:34)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-12 17:20:55)

-

-

-

- 今日のこと★☆

- 11月14日のツキアップ

- (2025-11-14 08:50:52)

-