2012年03月の記事

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

偐万葉・英坊篇(その7)

偐万葉・英坊篇(その7) 英坊3氏のブログへのコメントに添えた歌・俳句が溜り過ぎました。全部は掲載できませんが、字数制限内で可能な限りを偐万葉に取り上げることとします。シリーズ第136弾です。 <参考>過去の偐万葉・英坊篇はコチラからどうぞ。 英坊3氏のブログはコチラからどうぞ。 偐家持が英麻呂に贈りて詠める歌21首併せ 英麻呂が詠める歌4首 英麻呂が贈り来れる歌1首見上げれば 山頂きに 競い立つ 電波分けるは アンテナの塔 (遅松) 偐家持が返せる歌アンテナは 電波分くるも 雪雲は 分きかね小塩 山に雪降る 英麻呂が贈り来れる歌1首猪頭天 ドラエモンまで 耳かじる 罰(ばち)の当たりは 鼬か鼠か 偐家持が返せる歌1首木の耳を 齧るは鼠 われならず 屁をひるのみの 鼬(いたち)なりけり (鼬小僧)すれちがふ 田尻の池の 岸の辺の 鴨のをとめや 名をし告(の)らさね (雄鴨郎子)たらちねの 母が呼ぶ名は 申すまじ 道ゆく鴨を 誰と知らねば (雌鴨郎女) (本歌)紫は 灰指(さ)すものぞ 海石榴市(つばいち)の 八十(やそ)のちまたに あへる兒や誰(たれ) (万葉集巻12-3101) たらちねの 母が召(よ)ぶ名を 申さめど 路行く人を たれと知りてか (同巻12-3102) 土の香は 春のしるしぞ ほこほこと 富山は土の 人形なりき土踏みて 春三月の 土人形 英麻呂が贈り来れる歌1首土人形 見る人がいて 息を蘇く 笑もでてくりや 前にも歩く 偐家持が返せる歌1首土人形 ほこほこ春を 告げ来れば とやまは桃の 節句なるかや朝何処に 行くともなけれ 雨なれば パソコン開きつ 書けるブロ友 (偐ブロ持) (本歌)朝床に 聞けば遙(はる)けし 射水川 朝こぎしつつ 唱ふ船人 (大伴家持 万葉集巻19-4150) 立山を ふりさけ見つつ 弁慶と われも渡らな 万葉大橋(偐義経) (本歌)立山(たちやま)に ふり置ける雪を 常(とこ)夏に 見れども飽かず 神(かむ)からならし (大伴家持 万葉集巻17-4001)立山(たちやま)に 降り置く雪か 白梅は 今し咲くらむ 高岡の里葱坊主 見れど御寺(みてら)も 彫刻も 知らず過ぎにし 井波国原 英麻呂が贈り来れる歌1首詠んだとて 実を知らずの 美辞麗句 歌はこころの 奏でのひびき 偐家持が返せる歌1首言の葉の 不思議なるかや はからずて 実(じつ)は知らずも 花は咲くなれ梅の花 含(ふふ)み咲けども 大雪の またも降るとふ 春惑ふらむ 葦附は 食ひたくなけど 櫛田なる み神訪ねな われもヤカモチ八重津浜 春告げぬらし 蛍烏賊 とる灯(ひ)の群れて あゆの風吹く蛍烏賊の 青き光の ほの見えて 八重津に春は 来たりけるかも八重津浜 蛍の烏賊の ほの青き ひかり恋(こほ)しき ときは来にけり 婚礼の 細工蒲鉾 今節会(せちえ) 越にしわざを 競(きほ)ひかつなぐ (偐蒲持)智麻呂の 土筆に誘はれ 英麻呂も 土筆探すや 絵筆持ちつつ (偐筆持)あしひきの 山の椿の 枝取りて かざしつ越の 春ことほがむ (偐椿持) 海王(わたつみ)の 言祝ぐ船ぞ 立山(たちやま)に 降り置く雪の 白き帆立てよ宇奈月の 黒部の鉄路 磨きけり 富山の雪の とけてもあらなむ (富山匡房) (本歌)高砂の をのへのさくら さきにけり と山の霞 たたずもあらなむ (大江匡房) (千曲川旅情の歌) (花見ず川旅情の歌) 小諸なる古城のほとり 高岡の古城のほとり 雲白く遊子悲しむ 風寒く有志は吊るす 緑なすはこべは萌えず 蕾なす花芽もかたく 若草も藉くによしなし 花筵敷くによしなし しろがねの衾の岡辺 城址の日の照る岡辺 日に溶けて淡雪流る 桜待ちて提灯揺るる (注)掲載の写真は英坊3氏のブログからの転載です。

2012.03.31

コメント(4)

-

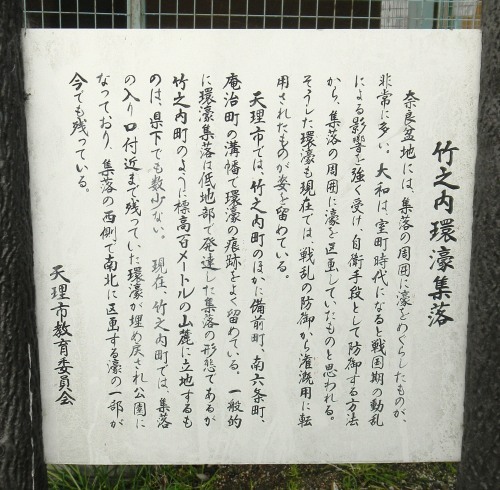

南・山の辺の道銀輪散歩・竹之内環濠集落から奈良興福寺へ

(承前) 夜都伎神社から南へ500mほど行くと竹之内環濠集落である。 環濠は殆どが埋められてしまい、集落西側にその一部を残すのみである。(竹之内環濠集落)(同上) 竹之内環濠集落から真っ直ぐ西に行くとJR万葉まほろば線の長柄駅である。雲行きも怪しいので、銀輪散歩もそろそろ切り上げることとし、長柄駅へと向かう。(JR長柄駅)(同上)(同上) トレンクルをたたんでバッグに収納し、電車に乗り、奈良駅へ。電車移動の間にまた本格的な雨に。 今回ラッキーであったのは、雨が降っている時は屋根の下に居ることが多く、殆ど濡れなかったことである。奈良駅に到着すると、雨はもう上りかかっていた。近鉄奈良駅の方へ走り、夕食とする。 食事を済ませた頃はもう暗くなっていて、雨が降る気配もなさそうなので、興福寺の五重塔のライトアップでも写真に撮ってみるかと、ちょっとだけ足を延ばすことにした。 南円堂の上の空には金星と木星が並んで輝いていました。土曜日なのに、金星と木星である。勿論、土星が見える訳もないのであるが・・(笑)。 以下、掲載字数に少し余裕があるので、今回の銀輪散歩の写真ではありませぬが、おまけの写真を掲載して置きます。 偐家持としては、奈良公園観光案内のつもりです(笑)。(開化天皇陵) 開化天皇陵は、なら町の中、三条通りをJR奈良駅から猿沢池方向に、つまり東に500ⅿほど行った処にあります。 第9代天皇であるが、所謂「欠史八代」の第2代から第9代までの天皇(綏靖・安寧・懿徳・孝昭・孝安・孝霊・孝元・開化)の一人にて実在については疑問の天皇である。まあ、実際の初代天皇と言われる第10代崇神天皇の実在を疑う人はなく、その崇神にも父親は必ずいた訳であるから、開化が天皇であったかどうかは別にして、崇神天皇の親父様の墓だと思えばいい(笑)。勿論、この古墳は誰の墓だか知れたものではないのであるが、偐万葉の偐家持が固いことを言っては平仄が合わないのである(笑)。(会津八一歌碑) (率川の川床の石仏) 歌碑は興福寺東金堂裏手にあります。石仏は猿沢池の南側の小川、率川の中にあります。 歌碑の歌は「はるきぬと いまかもろびと ゆきかへり ほとけのにはに はなさくらしも」というものである。奈良をこよなく愛した会津八一の歌碑は、小生の知る限りでは、奈良県内に16基あるが、そのうちの1基である。 興福寺南大門の額を埋めた塚が南円堂の傍にある。 <参考:額塚> ついでに、東大寺大仏殿と大仏様も「オマケ」して置きます(笑)。(大仏殿)(大仏) 以上で、山の辺の道銀輪散歩終了です。南・山の辺の道の方は少し散歩しただけですが、また機会があればご紹介申し上げます。 今回も雨の中お付き合い下さり、有難うございました。(完)<参考:過去の銀輪万葉奈良県篇はコチラからご覧戴けます。>

2012.03.30

コメント(6)

-

南・山の辺の道銀輪散歩・永久寺跡から夜都伎神社まで

(承前) 永久寺跡の手前に芭蕉の句碑がありました。(芭蕉句碑) うち山や とざましらずの 花ざかり 宗房(今、内山永久寺に参詣してみると、見事なまでに満開の桜でうめつくされてい る。土地の人々はこの桜の花盛りをよく知っているのであろうが、外様<よそ の土地の人々>は知るよしもないのである。) この句は松尾芭蕉(1644~1694)が江戸へ下る以前、まだ出生地の伊賀上野 に住んで、「宗房」と号していた頃の作品である。いつの頃にこの地を訪れて 作られたか、それは明らかではないが、寛文10年(1670)6月頃刊行の「大 和順礼」(岡本正辰編)に収められているところから、この年以前、すなわち 23,4歳頃までに詠んだものであろう。(以上、現地説明板より) 芭蕉の句碑を撮影していたら、反対側からカメラを持った男性が来られた。会釈すると、この先は急坂の上りの山道で、それを過ぎると転げ落ちるような石畳みの坂道を下ることとなるから、注意して行くように、と教えて下さいました。(永久寺跡) 永久寺は鳥羽天皇の授戒師を務めた亮恵上人の開基というから、前々日に訪問した鳥羽天皇陵とも繋がって来るということで、こういうことの「気付き」は何となく愉快なものである。(同上)<参考:内山永久寺>(萱御所跡碑) 名は永久寺なるも、今は後醍醐天皇が一時身を潜めたことに由来する「萱御所跡」の碑と池を残すのみにて、寺を偲ぶべきものは何もない。永久(とは)といふも 名のみうち山 梅の香を はこべる風の いたづらに吹く (偐家持)(永久寺跡の池)(永久寺跡付近の梅) またまた、梅。今日は梅と行く銀輪散歩となりました。こちらの梅林は「立ち入り禁止」の無粋な札。「どうぞご自由に」という先程の梅林の所有者のゆかしさが思われます。 柿の木畑の急坂を自転車を押しつつ上り切ると、先程の男性が仰っていた石畳の急な下り坂に入る。その入口に早咲きの桜が咲き始めていました。(桜と蜜柑) ここから、急坂を下る。注意しないと足を滑らしそうな斜度である。 下って集落を抜ける辺りで、無人の販売所があり、干し大根、干し椎茸、蜜柑、揚げおかきなどがビニール袋に入れて売られていました。八朔が5個で100円とあったので、買うことに。ついでに揚げおかきも。200円を料金箱に投入。立ち去ろうとしましたが、無料休憩コーナーというのがあり、お茶やインスタントコーヒーが飲めるように、お湯の入ったポットと紙コップが置かれたテーブル席があるのに気付き、暫し休ませて戴く。勿論ホットコーヒーも。こういうお接待は有難い。何やらお遍路気分ですかな。ここでもまた、雨が降り出し、小止みになるまで雨宿りでありました。客はわれのほか誰とてもなかりき、でした。(二上山遠望。左側の森が夜都伎神社。) 店を出て、夜都伎神社に向かう途中、正面に二上山が遠望されました。(夜都伎神社)(同上)<参考:夜都伎神社>(同上)(同上・本殿) 夜都伎神社の祭神は春日大社と同一でありました。 この後、竹之内環濠集落へと行きますが、本日はここまでです。 (つづく)

2012.03.29

コメント(8)

-

北・山の辺の道銀輪散歩・石上神宮から南・山の辺の道へ

(承前) 梅林に別れを告げて緩やかにカーブする道を上って行くと配水タンク場がある。そこから細い山道となり、再び竹林の中を行く。やはり、梅の次は竹である。ここでも松はなかった(笑)。(再び竹林の道)(同上) 竹林を抜けて、黄花菖蒲群生地という表示のある田中の道を下り、暫く進むと県道51号線に出る。山の辺の道は途中で左折、山側へと坂を上って行くのであるが、「自転車われは」で、県道を直進。石上神宮参道前に出る。(県道51号線と合流。左の建物は天理教の第38母屋)(石上神宮参道)(石上神宮) 鳥居の左に人麻呂の万葉歌碑があり、銀輪万葉ゆゑ、写真に収めて置くこととする。(柿本人麻呂歌碑)未通女等(をとめら)が 袖布留(ふる)山の 瑞垣(みづがき)の 久しき時ゆ 思ひき吾は (柿本人麻呂 万葉集巻4-501)(娘子が袖を振る、そのフルと同じ布留山の瑞垣のように、久しい以前から、あの人のことを思って来た、わたしは。) (注)「未通女等が袖」が布留(フル)を起こす序詞。フルは「布留」と 「振る」の掛詞。「未通女等が袖布留山の瑞垣の」が「久しき」を 起こす序詞となっている。 布留山の瑞垣は石上神宮の玉垣をさす。(石上神宮拝殿)<参考:石上神宮>(鶏)(鏡池) この鏡池にはワタカという、琵琶湖、淀川水系産のコイ科の珍しい淡水魚がいて、天然記念物に指定されているらしい。(これより、南・山の辺の道) 鏡池の前から山の辺の道は南コースとなり、三輪山の大神神社へと続いている。 南・山の辺の道に入って直ぐに、僧正遍昭の歌碑があった。(遍昭歌碑)里は荒れて 人はふりにし 宿なれや 庭もまがきも 秋の野らなる (僧正遍昭 古今集248) (注)時康親王(のちの光孝天皇)が布留の滝を見物した際に遍昭の母の家に立 ち寄ったので、遍昭が母に代って挨拶した歌とされる。すっかり荒れて住 んでいる人も年老いたせいか、庭も垣根もすっかり秋の野らのごとくなっ てしまって居ります、と謙遜している歌である。 実際には秋の花などを植え、手の込んだ作りの庭であったのだろう。(白梅) 国道25号線の下を潜ると道脇に白梅が咲いていました。梅を愛でつつ永久寺跡へと向かう。(永久寺跡への道) 本日はここまでとします。(つづく)

2012.03.28

コメント(4)

-

北・山の辺の道銀輪散歩・御霊神社から梅林まで

(承前) 竜王池から水路沿いに西に下り、御霊神社に向かう。(御霊神社)(同上) 御霊神社と八幡神社が合祀されている。御霊神社は崇道天皇こと早良親王を祀り、八幡神社は応神天皇を祀っている。(同上)(御霊神社から東方の竹林を望む。) 柳茶屋バス停前を直進。左の道を行くと紅葉の美しい正暦寺であるが、小生は弘仁寺へと向かう。道脇の五ヶ谷川も前日の雨でたぎち流れている。(五ヶ谷川) 右手に弘仁寺参道が見えて来る。 <参考:弘仁寺>(弘仁寺)(同上・本堂) 住職さんが本堂脇で何やら作業をされていたので、お声掛けすると、にこやかな笑顔が返って来た。「立派なお寺ですね。」と申し上げると、「維持が大変ですわ。」と笑って居られた。(同上)(和讃碑) (享保11年建立の灯篭) 弘仁寺を出て白川ダムへと向かう。ダム前の古墳公園に着いた頃から雨が降り出し、本降りとなる。ダム脇の東屋に自転車を急行、雨宿り。その間に昼食(お弁当)タイムとする。(白川ダム)(同上)<参考:白川ダム> 白川ダムから名阪国道の下を潜って行くと梅林があった。暫し観梅を楽しむことに。以下、説明は不要、梅の花尽しです。(梅林) 本日はここまで。梅(バイ)梅(バイ)で語呂もよし(笑)。 (つづく)

2012.03.27

コメント(4)

-

北・山の辺の道銀輪散歩・鷺池から竜王池まで

3月24日、少し雨の心配もありましたが、トレンクルで、北・山の辺の道を銀輪散歩して参りました。 コースは、奈良駅→鏡池→崇道天皇陵→円照寺→竜王池→御霊神社→弘仁寺→白川ダム→石上神宮→永久寺跡→夜都伎神社→竹之内環濠集落→JR長柄駅-<電車移動>-JR奈良駅→興福寺、です。 心配した通り、途中で雨に打たれ雨宿りをするなどもありましたが、それはそれで楽しい銀輪散歩となりました。ではまたお付き合い下さいませ。何回になるかは、字数制限との兼ね合いです(笑)。(鷺池) 奈良公園には下から猿沢池、荒池、鷺池とあるが、鷺池が一番風情がある。この池沿いの道を行くと東大寺大仏殿から飛火野の前を経て南へと延びている道に突き当る。これを右に折れると頭塔のある破石町から奈良教育大前へと通じる県道30号線である。本来の北・山の辺の道は春日大社、新薬師寺、白毫寺を経て山沿いを行くのであるが、今回はこれをショートカットし、崇道天皇陵から山の辺の道に入ることとし、暫くこの県道を走る。(崇道天皇陵) 崇道天皇という天皇はいない。崇道天皇とは桓武天皇の弟、早良親王のことである。桓武天皇は即位と同時に弟の早良親王を皇太子とした。大伴家持は早良親王のお世話をする春宮大夫に任(兼任)じられる。 そんな折に長岡京造営の責任者であった藤原種継が何者かに暗殺されるという事件があった。暗殺犯として十数名が逮捕されるが、その一人の大伴継人(大伴古麻呂の子)が、首謀者が家持であり、皇太子の早良親王も関与していると証言したことから、春宮大夫兼任のまま持節征東将軍として陸奥に赴任していて、事件の前月に死亡していた家持は、その墓を暴かれ、生前の官位剥奪、官籍除名。息子の永主も隠岐への流罪となる。 早良親王は廃太子、淡路へ流されることとなるが、無実を訴えつつ流される途中で憤死する。その後桓武天皇の周辺で皇后、母の死や息子の発病など凶事が続き、疫病の流行、洪水なども起こり、それらが早良親王の祟りであるとされた。これを鎮めるため、崇道天皇を追号したものである、 <参考:早良親王>(同上) 崇道天皇陵の前の池を廻って坂を上ると、一挙に「山の辺の道」らしき風景となる。梅の花と柿の古木と枯れた薄、その奥の竹林、それらが織りなす景色はまことに素晴らしい。(崇道天皇陵から円照寺へと向かう山の辺の道)(同上)(同上)(同上) 「梅」の道から「竹」の道に入り、「松」ならぬ杉林の道を下ると円照寺参道に出る。(同上)(円照寺)(同上)<参考:圓照寺>(同上) 円照寺参道から大師堂経由の細道を行くと大きな池の前に出る。竜王池である。竜神様を祀るのであるか、小さな祠が池の中にある。(大師堂)(馬酔木)(竜王池)(同上) 本日はここまでとします。(つづく)

2012.03.26

コメント(0)

-

京都南部銀輪散歩・桓武天皇母陵・同夫人陵へ

(承前)(大枝神社) 大枝神社を出て山陰道を西へ200ⅿで桓武天皇の母、高野新笠の御陵参道入口に着く。九十九折りの細い急坂を上って行くと丘の高みに御陵がある。 今回の銀輪散歩は先月小塩山上の淳和天皇陵を訪ねた際に、その母の藤原旅子(桓武天皇夫人)の御陵が近くにあることを知り、これを訪ねようと思ったのがきっかけで、桓武天皇母の御陵も近くにあるのでこれも訪ねよう、ならばご本人の桓武天皇陵も訪ねなくてはなるまい、京都駅出発なら途中に白河、鳥羽天皇の御陵もある、ということで、泥縄式に出来上がったコース設定でありました。(御陵参道入り口) (参道)(桓武天皇御母御陵)<参考:高野新笠> 高野新笠陵から山陰道を南へと戻る。大枝小学校の手前で左折して脇道の坂を上り切った処に三宮神社がある。 神社の参道脇に御陵への参道入口があり、宇波多陵敷地と刻された石碑が立っている。桓武天皇夫人藤原旅子の御陵である。(三宮神社)(桓武天皇夫人陵参道)<参考:藤原旅子陵>(桓武天皇夫人・贈皇太后旅子宇波多陵)(同上) 藤原旅子は藤原百川(宇合の八男)の娘で桓武天皇夫人となり、大伴親王(のちの淳和天皇)を産んでいる。 桓武天皇の皇后は藤原良継<宿奈麻呂>(宇合の次男)の娘の藤原乙牟婁で、安殿親王(平城天皇)、神野親王(嵯峨天皇)を産んでいる。 平城・嵯峨天皇と淳和天皇の関係や承和の変へのつながりなどは2月17日「小塩山登山」の記事に少し触れているので記載省略です。(三宮神社) 三宮神社から山陰道に戻り、国道9号線に出て、千代原口交差点の先の脇道を右折して東に1.5kmほど行くと桂離宮の裏手に出る。その一角に御霊神社があった。御霊神社というと、祭神には早良親王、藤原広嗣、菅原道真、井上皇后、他部親王などと共に橘逸勢の名も上るが、此処の御霊神社は祭神として橘逸勢のみが上っていたのも今回の銀輪散歩には符合したものであり面白く感じましたので、写真に収めることとしました。 淳和天皇の息子の恒貞親王が仁明天皇の皇太子となっていたが、仁明帝に男子(道康親王、のちの文徳天皇)が生まれたことから、皇太子の身を案じた取り巻きの橘逸勢や伴健岑らが仕組んだ謀反事件が承和の変である。つまり旅子夫人の孫にかかわる事件であり、その事件で処罰された橘逸勢が祭神となっている御霊神社との遭遇という偶然の面白さという訳であります。(御霊神社)<参考:承和の変>(桂離宮) 桂離宮の裏を掠めて桂川を渡り京都駅へと向かう。 まだ少し字数に余裕があるので、桂離宮と万葉集との関係を話すと、万葉集の平安古写本五部の中でも最古のものが桂本である。正親町天皇の曽孫八条宮智忠親王と後水尾天皇の養女富姫との婚儀に際し、富姫の実父の加賀藩主前田利常が娘の輿入れの引き出物として持たせたのがこの万葉集の古写本なのである。智忠親王は加賀藩の財力によって造られた桂の里の別荘・桂離宮を愛し、もっぱら此処に住んだので、桂宮と呼ばれ、万葉古写本も桂本と呼ばれるようになったそうな。上掲の御霊神社説明板の智仁親王はこの智忠親王の父親である。(桂橋。橋の向こうに見える林が桂離宮である。) 以上で京都南部銀輪散歩終了です。今回もお付き合い下さり有難うございました。

2012.03.25

コメント(0)

-

京都南部銀輪散歩・白河・桓武天皇陵から大枝神社まで

(承前) 22日の銀輪散歩の続編です。 安楽寿院の西に北向山不動院がある。鳥羽上皇の勅願により建立された寺で、王城鎮護のため不動明王像を北向きに設置したことから上皇よりこの名を賜ったとのこと。(北向山不動院)<参考:京都観光Navi北向山不動院>(不動院・本堂) 不動院を出て油小路通りを渡ると白河天皇陵がある。院政は白河上皇に始まるとされるが、長きに渡って「治天の君」として絶大な権力を持った「ものの怪」の君にしては、御陵はこじんまりである。 車の行き交う国道沿いにあるとて、山法師 静かなれるも 如何にせむ 車の音の 繁きこの頃 (白河夜更)と嘆いて居られるのやも。(白河天皇陵)<参考:白河天皇> 白河天皇陵から少し西を南に入ると城南宮である。此処も亦鳥羽離宮の一部である。偐山頭火氏と銀輪散歩で此処を訪れたのは2007年12月であるから、4年振りの再訪だ。観梅の人で賑っていた。(城南宮)<参考:城南宮>(城南宮の梅)(同上) 城南宮を出て南へ、赤池で左折し東に向かうと東高瀬川である。ここで、小休止。(東高瀬川・高瀬橋東詰めから北を望む。) 東高瀬川から東へ1.5km行き、突き当りを右折し南へ。JR奈良線の踏切りを渡って200mで桓武天皇柏原陵参道入口である。 桓武天皇陵は伏見桃山城運動公園の一角にある。丘の上には伏見桃山城天守閣がある。(桓武天皇陵) 桓武天皇陵はさすがに立派。威厳と風格がある。長い参道を登って来るという立地が醸し出す雰囲気か。南東には明治天皇・同皇后の桃山御陵もある。 桓武陵を出て坂道を下る。京阪丹波橋駅前の踏切りを渡り、伏見の町を西へ。途中小さな食堂で昼食。 油小路通りに出て北上、京セラ本社前で左折。京川橋で鴨川に入る遠回りとなったが、新久世橋で桂川を渡り、桓武天皇の母上、高野新笠の御陵を目指す。(桂川・新久世橋から下流を望む。)(新久世橋) 桂川を渡って西へ。新幹線高架を潜る手前に小さな神社があったので小休止。(綾戸国中神社)(同上) 更に西へ。JR桂川駅前、阪急洛西口駅前を通り、小畑川で右折し川沿いに北へ。洛西口駅前からの道は先月17日に友人と小塩山に登った際に歩いた道でもある。 <参考:小塩山登山 2012.2.17.>(小畑川) 国道9号線に出て左折し、沓掛IC手前で右折し小畑川を渡って旧道(山陰道)に出た処に大枝神社というのがあったので立ち寄る。(大枝神社)(同上説明板)(注)上の写真は全てクリックすると大きいサイズの写真でご覧になれます。

2012.03.24

コメント(2)

-

京都南部銀輪散歩・白河、鳥羽、近衛天皇陵など

本日は雨。 昨日(22日)は好天気にて京都市南部を銀輪散歩して参りました。 コースは以下の通りです。 JR京都駅前発→東寺→京都南大橋→地下鉄竹田駅前→鳥羽天皇陵・鳥羽離宮跡・安楽寿院・近衛天皇陵→北向山不動院→白河天皇陵→城南宮→東高瀬川(高瀬橋)→桓武天皇陵→丹波橋駅前→鴨川(京川橋)→鳥羽大橋(国道1号線を北上)→久世橋通りを左折→新久世橋→JR桂川駅前→阪急洛西口駅前→小畑川→国道9号線→沓掛IC手前右折→大枝神社→桓武天皇母(高野新笠)陵→三宮神社・桓武天皇夫人(藤原旅子)陵→国道9号線→千代原口右折→御霊神社→桂離宮前→桂川(桂橋)→七条通り→梅小路公園前→京都駅前 <注:上の赤字の部分は、本来は鴨川(京川橋)→桂川(久我橋手前) →久世 橋・新久世橋と走る心算でいたのに、桂川と鴨川を勘違いして遡上、途 中で気付きましたが、引き返すのも癪なので、鳥羽大橋まで走り、随分 遠回りの久世橋となりました。> 本日より何回かに分けて、途中の写真など掲載します。 お付き合い下さいませ(笑)。いざ、出発。 先ずは東寺にご挨拶。 と言っても門前を通過しただけのことなのでありますが。(東寺) 油小路に戻って南下、京都南大橋で鴨川を渡る。(鴨川・京都南大橋から)(金太郎さん) 近鉄・地下鉄竹田駅西側300m位の処にある光照寺という小さなお寺の脇で見掛けました。 金太郎さんの西側に北向不動明王と刻された道標があり、その路地を南に進むと左側に鳥羽天皇陵が見えて来る。(道標)(鳥羽天皇陵) 白河、堀河、鳥羽、崇徳、近衛、後白河、二条、六条、高倉、安徳という平安末期の天皇の時代は、今まさにNHK大河ドラマ「平清盛」の時代でありますが、その白河・鳥羽・近衛天皇の御陵がこの辺りに近接してある。それは、この地が白河・鳥羽両上皇がかの悪名高き院政を行った場所、鳥羽離宮がこの辺りにあったからであるのですな。(同上)<参考>鳥羽天皇(近衛天皇陵) 鳥羽上皇と藤原得子(美福門院)との間に生まれ、2歳にして天皇に即位したのが近衛天皇。 その遺骨を納めた新御塔は得子が建立したもの。 現在のこの塔は豊臣秀頼により再建されたものとのこと。(同上)<参考>近衛天皇(鳥羽離宮跡)(同上、白河法皇・鳥羽法皇院政之地碑) 安楽寿院は鳥羽離宮の東殿を寺に改めたもので、鳥羽上皇の開基。鳥羽上皇はこの寺の本御塔に葬られ、それが上の写真の鳥羽天皇安楽寿院陵という訳であります。(安楽寿院)(同上) 何やらNHK大河ドラマ協讃の銀輪散歩めいてまいりましたが、ドラマの影響もあってか、ウイークデイにもかかわらず、結構「見て歩き」の人が多く居ました。 この後、北向山不動院、白河天皇陵、城南宮と回りますが、本日はここまでとします。眠くなってまいりました(笑)。(つづく)

2012.03.23

コメント(4)

-

第97回智麻呂絵画展

第97回智麻呂絵画展 本日は第97回智麻呂絵画展であります。作品点数は6点と少ないのですが、力作揃いであります(笑)。どうぞごゆるりご覧下さいませ。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~(本命チョコ fromベルギー) 題名にある通り「本命チョコ」であります。もうホワイトデイも過ぎましたので、少し時期外れの感もありますが、バレンタインチョコです。今頃と思われるかも知れませぬが、本命チョコ(恒郎女さま談)とはそういったものにて、秘め置くべきものなのであります。されど、偐家持美術館はディスクロージャーに関しては率先垂範でありますので、何事も包み隠さず申し上げます(笑)。 このチョコはご近所の美人の若い奥様が智麻呂さんにプレゼント下さったものであります。前々回(第95回展)では若過ぎるお友達などからのチョコやクッキーをご紹介申し上げましたが、今回は大人のチョコであります。ベルギーの 本命チョコを 憎くあらば 人妻ゆゑに われ恋ひめやも (大甘皇子)(文鎮・銅細工・鮎) 上の鮎の文鎮は、智麻呂さんの従兄弟に当る方の作品で、智麻呂さんが未だ大学生であった頃にその方から戴いたものだそうです。最近2階の部屋を整理していて発見、智麻呂さんも懐かしく思われて、早速に絵にされました。「鮭ですか?」というヤカモチに、「鮎でしょう。」と恒郎女さん。鮭の歌もイクラの歌も万葉にはありませぬが、鮎の歌なら沢山、いや「イクラ」もありますな(笑)。春されば 我家(わぎへ)の里の 河門(かはと)には 年魚兒(あゆこ)さばしる 君待ちかてに (大伴旅人 万葉集巻5-859)春さりて 我家の二階 西の間に 年魚兒出で来か 君懐かしき (偐智麻呂)(咲き匂ひぬる梅の花) 先の日曜日は、智麻呂さんご夫妻は大阪城公園の梅林に観梅に出掛けられたそうです。 下のライオンは木下サーカスのホワイトライオンです。現在鶴見緑地で開催されている木下大サーカス。智麻呂さんご夫妻はお嬢様たちとこれに行って来られたそうです。虎、牛、犬などの絵はこの絵画展に登場済みですが、ライオンは初登場であります。(ライオン)(土佐文旦2012) 上の文旦と下の土筆の絵は「見たことがある」と思われる方がいらっしゃるかも知れませんが、再掲載ではありません。新作です。 昨年同様に、智麻呂さんのご友人にして智麻呂絵画のファンでもある寺◎氏がお持ち下さった春の香りと春野の景色です。 第75回展には昨年の土佐文旦と土筆の絵が出ていますので、比べてみて下さい。 <参考>第75回智麻呂絵画展(2011.3.25.) なお、上の梅の花枝も、寺◎氏が自宅庭の梅を一枝手折りてお持ち下さったものでありまして、大阪城公園の梅林で手折って来たものでは決してありません(笑)。(つくし2012)つくし野の 心づくしの 君がため 描かむや我も 心つくして (偐智麻呂)

2012.03.20

コメント(12)

-

偐万葉・ひろろ篇(その11)

偐万葉・ひろろ篇(その11) 本日は、午後からは晴れるらしいが、朝から風が強く、どんよりした空であります。さて、偐万葉シリーズ第135弾。ひろろ篇をお届けいたします。 <参考>過去の偐万葉・ひろろ篇はコチラからどうぞ。 ひろろさんのブログはコチラからどうぞ。 偐家持がひろろの郎女に贈りたる歌18首併せ ひろろの郎女が返せる歌1首山川を 隔(へ)なれど通ふ ブロ友の 結(ゆひ)とならなむ 偐(にせ)の万葉小春日の 丘にしあれば 落ち葉踏み 幼き姉弟(ふたり) 戯(ざ)れつつぞ行く (注)偐万葉掲載に当り第5句を一部修正しました。 大彦(おほひこ)と 建沼河(たけぬなかは)の 会ひし湖(うみ) 鵠(くぐひ)と鴨も そこし会ふらむ (注)大彦=大彦命(おほびこのみこと)(大比古命)。四道将軍の一人。北陸道に遣される。 建沼河=建沼河別命(たけぬなかはわけのみこと)(大彦命の息子)。四道将軍の一人。 東海道に遣される。大彦命と会津で出会ったので、その地を 会津(相津)という。(古事記・崇神記) 鵠=白鳥。ハクチョウやコウノトリのこと。白鳥(はくてふ)は 鴨とや会ひつ 冬の朝 吾妹はどちと 画材を買ひつ (会津家持) (注)「会ひつ」は「会津」と掛けている。また「会ひつ」と「買ひ つ」を対句にしてみました。実際はひろろさんは絵のモチーフ を探しにご友人と鴨も居る「白鳥の湖」にお出掛けになったに 過ぎないのでありましたが、偐家持の都合で絵具か絵筆か何か 画材を買って戴くことと致しました(笑)。大雪は 豊の年との しるしとぞ 言へど竜王 雪止めたまへ (源 雪朝)春もまた 行きつ戻りつ 来るなれば われも銀輪 急がず参らむ (銀輪家持)朝開(あさびら)き 猪苗代湖に 降りも来る 光は撥ねつ 春と告げけむ夕照の 山に向かひぬ もやひ船 今日のひと日も ことなくあれば 春待つと 光れる雪野 青き川 見つつ山都(やまと)を 妹行くらむか一ノ戸(いちのへ)の 川は雪野の 帯なりて いよよ青めり 日の射し来れば遠山の 裾廻(すそみ)の家の いや遠に 光る雪野を 青き川ゆく恋ひ来れば 雪は真綿に 青き川 山都一ノ戸 浅き春なり ひろろ郎女が返せる歌1首飯豊(いひで)より 縷縷(るる)やひとすぢ 一ノ戸(いちのへ)の 碧(あを)きわだにし 春は立ちたり (注)わだ=大水。水が豊かに澱んでいる場所(転じて「海」、綿 津見の「わた」か。)。川の曲がっている場所。 真草刈る おうなの一人 野の道に のこし行きける 日焼けせし笑顔 心なき 人も折るまじ 秋風に 揺れて群れ咲く 白菊の花 (偐菊持)折る人も なくやあるらむ 思ひ出の 中にし咲ける 白菊の花 (偐菊持) (注)上1首は偐万葉掲載に当り追加いたしました。 (本歌)心あてに をらばやをらむ 初霜の おきまどはせる 白菊の花 (凡河内躬恒 古今集277 小倉百人一首29) はや一年(いちねん) 森の向かうに 春は来ぬ 震災(なゐ)の痕(きずあと) まだ癒えなくに 春なれば 萌黄の色の あたらしき シャツなども着む 今日も晴れたりうそつきの にせのヤカモチ ほどほどに 蹴飛ばし直き 道を尋ねな (オレオレ家持) (本歌)うつせみは 数なき身なり 山川の さやけき見つつ 道を尋ねな (大伴家持 万葉集巻20-4468)<脚注>掲載の絵・写真はひろろさんのブログからの転載です。

2012.03.15

コメント(10)

-

囲碁例会・堀川戎神社と太融寺

本日は囲碁例会にて、いつもの通りMTBで梅田へ。 往路は堀川戎神社と太融寺を少し覗いて来ました。 梅田スカイビルの西側にあるアポロカフェでいつものように昼食をとり、食後のコーヒーを楽しんでいると、男1人に女3人の4人連れが店に入って来て、小生の隣の席に陣取った。 その中の一人の女性が、ナント小生がまだ現役であった頃の部下の女子社員の尾◎さんでありました。やあやあ、と久し振りの邂逅を喜び合いました。 今日はホワイトデイということで同期入社の4人で昼食に出て来たらしい。男子社員がバレンタインチョコのお返しにマシュマロを3人の女子社員にプレゼントしていました。 その3人の内の1人、尾◎さんの向かいに座った(それは小生の隣ということでもありましたが)女子社員は、このアポロカフェをやっている女性2人と高校の同級生で、この店にはよく来ているとのこと。 アポロカフェのお二人の女性は、小生の母校、八尾高校の出身であることは前に書いた<2012年2月1日記事>。この女子社員も小生の後輩であったという次第。おまけに、小生が若い頃に通っていた日本基督教団小阪教会にも通っていたことがあるという。面白い偶然というか、世間は狭いものでありますな。 さて、囲碁の方は出席者が平◎氏、竹◎氏、福◎氏と小生の4人だけ。最初に平◎氏に勝ち、次に福◎氏と3局続けて打ち1勝2敗。トータル2勝2敗で可もなし不可もなし。 では、往路の立ち寄り先の堀川戎神社と太融寺の写真でもご紹介して置きます。 先ず堀川戎神社です。この神社は欽明天皇の時代というから6世紀中後半創祀の古社である。(堀川戎神社)(同上・拝殿)(同上)<参考>堀川戎神社公式ホームページ さて、次は、前回の囲碁例会の際には立ち寄れなかった太融寺であります。太融寺は、源氏物語の光源氏のモデルとも言われる源融<みなもとのとほる>に所縁の寺であるとのこと。 源融は嵯峨天皇の皇子であるが、源の姓を賜り臣下となる。貞観14年(872年)左大臣になり、東六条に河原院という豪壮な邸宅を作っていたので、河原左大臣とも呼ばれた。宇治の平等院は元々はこの人の別荘であったのだ。みちのくの しのぶもぢずり たれゆゑに みだれそめにし われならなくに (河原左大臣 古今集724、小倉百人一首14)<参考>太融寺 源融(太融寺)(同上)(同上) 帰途は、花園中央公園に立ち寄ってみた。4月1日に若草読書会の仲間とここでお花見の予定であるが、今年は東京在住の祥麻呂さんの帰阪日程に合せた関係で、例年より早くなったから、花はちょっと期待薄かな。 読書会の皆さま。今日の「さくら広場」は下のような状態です。白梅が満開でありましたが、桜の蕾はまだまだ固い。あと2週間ありますから、チラホラ位は咲いて欲しいものでありますな。(花園中央公園・さくら広場)(左:梅、右:桜の木)

2012.03.14

コメント(6)

-

偐万葉・若草篇(その7)

偐万葉・若草篇(その7) 本日は、偐万葉・若草篇(その7)と致します。シリーズ第134弾です。 <参考>過去の偐万葉・若草篇はコチラからどうぞ。 偐家持が小万知に贈れる歌3首西風が ために薨(みまか)る 身にありて 風信子(ヒヤシンス)とは 鈍(をそ)の子なれり (偏西風子) (注)ヒヤシンスの和名漢字表記は「風信子」または「飛信子」であるが、ヒ ヤシンスという名はギリシャ神話に登場する美青年ヒュアキントスに由 来する。 ヒュアキントスに想いを寄せていたゼピュロス(西風の神)は、アポロ ンと楽しそうに円盤投げに興ずるヒュアキントスに立腹、嫉妬から吹か せた風によって、アポロンの投げた円盤が額に当ってヒュアキントスは 死んでしまう。その時に流れた彼の血から生まれたのがヒヤシンスだと されている。西風に殺されたようなものなのに「風を信ずる子」とはこ れ如何にというだけの歌であります。枚岡も 春となるらし 梅の花 今しうふふと 咲きてもあればまた春は めぐり来たりぬ 蕗の薹 摘みつ祈らな 東の空に (偐小万知) 小万知が返せる歌1首寒土(かんど)割り 届けよ春を ふきのとう 明日(あす)へとつなぐ 新たな歩み (蕗の薹:写真提供・小万知氏) 偐家持が偐山頭火に贈れる歌14首並びに 偐山頭火が偐家持に贈り来れる歌4首併せ俳句2句 偐山頭火が贈り来れる歌1首病みの床 言の葉力が 持ち上げる まだまだ散れぬ 銀輪の道 (輪行基) 偐家持が返せる歌1首病葉(わくらば)と すでにし似たる 枯れ葉なる われにしあれば こともなくあれ七草に 茶目も加へて 八草粥 のこり恵比須も くふと申さむ (小林十一茶) (七草粥・以下、写真提供は偐山頭火氏)こぞ既に 喘ぎ喘ぎの パソ麻呂に 背向(そがひ)の我か 今し悔しも (家愚痴(やかぐち)) (注)こぞ=去年 そがひ=背を向けていること 偐山頭火が贈り来れる歌1首パソ麻呂の 乱を鎮める 行乞僧 春の歌垣 新たな歩み (偐俄SE) 偐家持が返せる歌1首行乞(ぎやうこつ)の きみにし乞ふは 苦しきと 八瀬(やせ)の我慢の 大原女(おはらめ)の夫(つま) (叡山頭火)明日よりは 河内タケルか 草枕 吉備ゆく君の 道の幸(さ)きかれ春はまだ 浅きに過ぎて 湯の煙 恋(こほ)しと吉備路 君か行くらむ (誰田山湯火(たれださんたうか)) 偐山頭火が返せる俳句1句春もまた 湯煙求めて 日々温泉 (誰田山湯火改め日々団子) (吉備国分寺) 偐山頭火が贈り来れる歌1首その後は 青ヒアシンスも 瘡蓋(かさぶた)と 成りて後悔 するもまた行く (山部瘡蓋) 偐家持が返せる歌3首去年(こぞ)秋に 銀輪散歩 来し背子の こけての傷も 癒えて春立つ (道辺苔人)こりずまに また行く背子か 春立てば そぞろ病(やまひ)の 草の細道 (偐曽良)春の野に すみれ摘みにと 赤人も 銀輪駆けて また行くらむか (山上俺等(やまのうへのおいら)) (本歌)春の野に すみれ摘みにと 来しわれそ 野をなつかしみ 一夜(ひとよ)寝にける (山部赤人 万葉集巻8-1424)玄ボウの 頭いづこと 山頭火 頭塔(づたう)廻(めぐ)れば 三頭(さんたう)なるか (三頭歌) (注)頭塔=奈良市破石町にある土塔。僧玄ボウ(「ボウ」は日ヘンに方と書 くが、楽天ブログでは使えない字なのでカナ表記とした。)の首 が埋められたという言い伝えがある。 (左:頭塔、右:志貴皇子陵)山頭火は 先を急げど 折あしく チャリのチェーンは 切れにけるかも (田原皇子) (本歌)むささびは 木末(こぬれ)求むと あしひきの 山の猟師(さつを)に あひにけるかも (志貴皇子 万葉集巻2-267)チャリ走(ばし)る たるみチェーンの ブチ切れて 坂の上(のぼ)りに なりにけるかも (ついてない皇子) (本歌) 石走る 垂水の上の さ蕨の 萌え出づる春に なりにけるかも (志貴皇子 万葉集巻8-1418) 偐山頭火が返せる歌1首併せ俳句1句青垣を サドルにまたがる 山頭火 家持何処と 空切るペダル (元中野浩一、今修理)切れし連(チェーン) 何に使うぞ 道無しごとし (偐自転車屋) (志貴皇子歌碑)うたた寝は うらうら春の ならひなり 夢見ぞ道は あとで尋ねな (眠家持)うたせ湯も 数なくあれり 山谷(やまたに)の 険(けは)し厭(いと)はず お湯を尋ねな (讃湯家(さんたうか)) (本歌) うつせみは 数なき身なり 山川の さやけき見つつ 道を尋ねな (大伴家持 万葉集巻20-4468) (大伴家持歌碑)<参考>偐山頭火氏のブログはコチラからどうぞ。

2012.03.13

コメント(11)

-

近隣散歩・須波麻神社

東日本大震災から一年。 お亡くなりになった万余のみ魂に黙祷。水仙の 花は咲くとふ 海鳴りの 悲しきこの日 忘れまじとぞ (偐家持)悲しみは 絶えなくあれど 一年を 区切りと今日し それぞれの春 (偐家持) (第92回智麻呂絵画展より) さて、小生のブログの記事件数も昨日で1000件の節目を迎えたことは既に記しましたが、東日本大震災一周年のこの日のこの記事が、偶然にも1001件目ということで、また新たな歩みを始めることとなります。被災地復興への歩みも亦この日を機に新たな進展とスピードアップが図られますことを願って止みません。 そして、小生のブログもまた新しい一歩に相応しい記事をと思いましたが、追悼式ほか震災関連のTV番組などを見ているうちに午後3時も過ぎ、その後軽く銀輪散歩に出掛けたるも、既にして最初の一歩が出遅れ、これといった話題もなくあれば、昨日(10日)の銀輪近隣散歩を取り上げることと致します。 昨日の近隣散歩の立ち寄り先は、大東市の須波麻(すはま)神社でありました。 この神社の名を知ったのは先月27日の銀輪散歩で大東市平野屋にある坐摩神社を訪ねた際に、たまたま通りかかった古堤街道で、泉公園前にあった案内板に「大東市最古の神社」としてこの神社の名が記されていたことによります。帰宅して地図で調べてみると阪奈道路の下の小高い場所にそれはありました。 いづれ行ってみようと思って居りましたが、ブロ友・ビッグジョンさんの先日の記事で、ご紹介されていた道標の拓本に「古堤街道」という文字を目にし、この神社のことを思い出したという、まことに他愛も無い理由からの訪問でありました。 <参考>古堤(ふるづつみ)街道=「近隣散歩・大東市坐摩神社へ」2012.2.27. (須波麻神社・ヤカモチの愛車のMTBも写っています。) 鳥居の前、左の道標は、坂の下を南北に通っている東高野街道脇にあったものを、此処に移設したものとのこと。(鳥居の額)(由来書き・クリックして大きい画面にすると読みやすいかと思います。) 上の由来書きによると、この神社は出雲大社と同体で大国主命を祭神とし、延喜式・神名帳にその名が記載されている古社(即ち、式内社)であるということです。(拝殿)(拝殿前の灯篭) 写真一番奥の灯篭は大正時代の建立ですが、手前の二基には「延享二乙丑九月(きのとうしながつき)」の銘がありますので、1745年建立の古いものです。(延享二乙丑九月の銘)(春日造りの本殿)(拝殿から本殿への橋) 神社の前の坂を下って行くと道脇に、神社の名を刻んだ石碑が建っていました。(坂の下にある神社の石碑) 帰途は東高野街道、外環状線道路(国道170号線)、恩智川沿いの道などをジグザグに走りつつ、時には路地に入ったりしているうちに、石切神社の裏手に出た。神馬の厩舎と馬事苑のある場所である。 偶然に馬が外に出ていたので、写真を1枚。(石切神社の神馬) 馬は古来より神の乗り物として神聖視され神社に奉納されて来た。雨乞の祈りの場合は黒馬を奉納し、雨が止んで欲しい・晴れて欲しいという祈りの場合は白馬を奉納したとか。しかし、生きた馬を奉納するなどということは誰にでも出来ることではないし、神社側も余り多くの馬を奉納されても困るなど実際的な理由もあったのでしょう。木板に馬の絵を描いて奉納するということが考え出された。絵馬ですな。 埴輪も殉葬の代りとして考え出されたものであるから似ている。神像、仏像も神や仏という目に見えないものを形に表象したものであり、人間の「みなし」という脳の働き、認識作用に関係した産物であるのでしょうな。 貨幣というものを考え出せたのも同じ延長線上のものではないでしょうか。文字の発明も絵を書いたり物語を作ったり、またそれを見たり読んだりして楽しむというのも或いは皆同じシステム上のものかも知れません。 <参考>「石切神社」2008.6.30.

2012.03.11

コメント(4)

-

第96回智麻呂絵画展

第96回智麻呂絵画展 本日は智麻呂絵画展であります。智麻呂絵画ファンの皆さま、どうぞごゆるりとご覧になって下さいませ。 なお、当記事がブログ開始以来丁度1000件目となります。ご訪問下さった方々、コメントをお寄せ下さった方々に励まされ、ここまでやって来ることが出来ました。皆さまのお陰と心より感謝申し上げます。有難うございました。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ 先日、凡鬼さんから次回の若草読書会の案内状が届いた。今度の読書会は例年通りのお花見となる。昨年は東日本大震災直後ということで「予定通りするか否か」で少し迷ったりもしたものですが、あれからもう一年になるのですな。明日はその地震が発生した日です。 以下は、読書会の案内状に記されていた凡鬼さんの文章の一部です。「東日本大震災からもうすぐ1年がたちます。だが被災地の復興には程遠い情況です。その一つの要因に、瓦礫の撤去が進まないことにあります。放射能のある瓦礫は簡単には撤去できませんが、放射能を含まない瓦礫も撤去できない状態です。全国の自治体に瓦礫を引き受けて欲しいと呼びかけています。自治体が瓦礫引き受けを検討すると、住民の反対が殺到し断念を余儀なくされるということです。少し悲しくなりますが、放射能に対する住民の不安をどう解消するかが、大きな問題です。原発の安全神話を作り出してきた政策の後始末をする必要があります。また、政府の安全というお墨付きに対する不信感もあると思えます。」 麦は踏まれて強くなる。苦しく、悲しく、辛い1年を過ごされて来た被災者の皆さんに、こんな決まり文句を言うことに躊躇いを覚えますが、頑張って戴きたいものと思っています。 案内状には、また凡鬼さんの次のような句が添えられてありました。 磔刑の男の伝記目刺噛む (凡鬼) 踏まれても踏まれてもなほ春の草 (凡鬼) 早春の兆し和菓子の色にあり (凡鬼)(麦) この青々とした力強い絵は、智麻呂さんがデイサービスに行かれた時に描かれたものだそうです。上の凡鬼さんの2番目の句と同じ祈りが込められているようにも感じました。寄り添ひて ともにし生きむ 青麦の 強く空にし 立ちて向(むか)へる (偐家持)(椿) 鮮やかな赤が何やら嬉しくなる椿の絵です。 ご友人の寺◎さんが一枝手折ってお持ち下さったものかも知れません。わがもとに 憩へと言ひし 男ありて 椿は二輪 赤く咲きたり (偐家持)(丹波黒豆茶) では、ここでひと息入れて下さいませ。 黒豆茶などいかがでしょうか。 今回は、茶菓子を切らして居りますが、偐山頭火さんから頂戴した四国旅行土産のタルトが下にございますので、つまんで下さって結構でございます(笑)。 (マラソン銅メダル) このメダルは智麻呂さんのお孫さんで、この絵画展のご常連様には既にお馴染のナナちゃんが地元のマラソン大会で獲得された銅メダルであります。 なお、この後暫くして開催された駅伝でもアンカーを務め、チームは見事に銀メダルを獲得されたとのことですが、そのメダルは校長室に飾ってあって、智麻呂さんの絵にはならなかったようです。(残念・笑)<訂正>上の「銀メダル」は「金メダル」の誤りでした。詳細はご説明致しかねま すが、本日智麻呂邸訪問し、恒郎女様よりご指摘ありましたので、謹んで 訂正させて戴きます(笑)<2012.3.20.>。負けじとや 寒き風つき 駆け行ける 少女(をとめ)のたすき つなぐ友垣 (偐家持)(タルト) これは、上でご紹介したように、偐山頭火さんの四国旅行のお土産です。 先般の古事記撰上1300年銀輪散歩の帰途、偐山頭火さんと小生が智麻呂邸をお訪ねした際に、偐山頭火さんがお土産として渡されたものであります。 通常なら「食うか描くか」で智・恒紛争になる処でありましたが、幸いに小生が途中で買い求めたケーキがありましたので、それを皆で戴く形で平和裏に物事は進み、上のような絵となった次第(笑)。 (スイートピー) 上のスイートピーとアルストロメリアは、智麻呂・恒郎女ご夫妻の一の姫様からの贈り物です(笑)。 一の姫さんが「何がいい?」とお尋ねになると「花がいい」というのが智麻呂さんのご返答。それで沢山の花(まあ、百万本のバラの花には遠く及びませなんだが・・・)を花束にしてお持ち下さったとのこと。 豪華で多くの色々な花がぎっしりとあったので、さすがの「花の画伯」と目される智麻呂画伯もお手上げ。花束をバラして(バラの洒落ではない)、種類別にして、花瓶に挿し、おもむろに描かれたのが、これらの絵であります。まだ続編があるやも知れませぬが、それは今のヤカモチには分らぬことであります。百万本(ひゃくまんぼん)の 薔薇にも負けぬ 花笑みの 愛(は)しき子もがも いやときじくに (偐家持) (アルストロメリア)

2012.03.10

コメント(8)

-

兎我野に近づく勿れ

昨日(8日)は、難波津についての銀輪散歩記事でありましたが、本日はその道すがらの立ち寄り先などをネタにした銀輪余録であります。 1回の銀輪散歩で3回もの記事にしてしまうと運動不足になるというものにて、健康管理という側面からは望ましくありませんですな(笑)。 三津寺から高麗橋へ向かう途中、手前の本町橋で東横堀川を渡りました。阪神高速道路がこの川の上を添うように走っているので、川も橋も景観は台無しですが、これも現代都市の宿命であります。(東横堀川) 本町橋を渡って左に折れると小さな祠がありました。立ち寄ると生国魂神社行宮でありました。本殿脇には椿が人知れず咲いて居りました。(生国魂神社行宮本殿脇の椿)かりそめの 恋には咲かじ いくたまの かりの宮なる 椿花はも (偐家持)(同上拝殿)<参考>生国魂神社関連当ブログ記事「生国魂神社」 2010.7.5. 高麗橋、天満橋と廻った後は国道1号線に入り西へ。思い立って兎我野町を通り抜け太融寺に立ち寄ってみようとしたのだが、西天満の手前で右折してジグザグに路地を走ったのが失敗、兎我野町に入ったものの、太融寺の方向がよく分からなくなってしまい、12時前には昼食場所と決めている梅田スカイビル西側のアポロカフェに着きたいと、太融寺は諦め、大阪駅方向に走ることとしました。(冷雲寺<野崎町>) 兎我野町を走ったのは、この地名も万葉集に登場するからである。我妹子(わぎもこ)を 聞き都賀野辺(つがのへ)の しなひ合歓木(ねぶ) 我(あ)は忍び得ず 間なくし思へば (巻11-2752)(歌意)愛しいあの子のことを聞き継ぎたいと思う、その「ききつが」ではないけ れど、都賀野の野辺の、しなった合歓の木のように、私は恋心を抑えるこ とが出来ない。絶え間なく思っているので。 上の歌の都賀野がこの兎我野町であるというのである。 もっとも、とがの(都賀野・菟餓野・斗賀野)については、栃木県の上都賀郡、下都賀郡のことだとする説や神戸市灘区を流れる都賀川(大石川)流域だとする説、神戸市兵庫区夢野町付近とする説などもあって、難波津以上に何処とも特定はされていないのではあるが、歌の作者や作歌事情・背景が不明な場合は、同じ地名、似た地名が各地にある以上、何処と特定することは不可能でしょうな。 古事記、日本書紀にも「とがの」が登場する。 日本書紀神功皇后摂政元年二月条に出て来る話は、次のようなもの。仲哀天皇崩御の後、神功皇后が産んだ子(後の応神天皇)が皇位を継ぐことになることに反発した、仲哀妃・大中姫が産んだ香坂王(かごさかのみこ)、忍熊王(おしくまのみこ)兄弟が、三韓征伐を終えて皇后一行が大和へ帰って来るのを待ち伏せて、攻め滅ぼそうとするが、この時に祈狩(うけひがり)をしたのが菟餓野である。 (注)祈狩=狩で賭をして戦の勝否を占うこと。 この狩で兄の香坂王は大猪に喰い殺されてしまうのであるが、弟の忍熊王はそれを凶兆と畏れることもせず、戦を起こす。しかし、だまし討ちなどもあったのだが、敗れて、逢坂へと逃げる。ここで武内宿禰に追い詰められ、逃げ場を無くした忍熊王は瀬田川の渡しで身を投げ死んでしまう。この時に忍熊王が詠んだ歌が、 いざ吾君(あぎ) 五十狭茅宿禰(いさちのすくね) たまきはる 内の朝臣(あそ)が 頭槌(くぶつち)の 痛手負はずは 鳰鳥(にほどり)の 潜(かづき)せな (さあ、わが君、五十狭茅宿禰よ、武内宿禰の攻撃で手傷を負う よりは、鳰鳥<カイツブリ>のように 水に潜って死のう。) 古事記にも同様の話が記されているが、古事記では斗賀野と表記され、身投げの場所も琵琶湖となっているほか、歌も少し異なる。去来吾君(いざあぎ) 振熊(ふるくま)が 痛手負はずは 鳰鳥(にほどり)の 淡海(あふみ)の海に 潜(かづ)きせなわ 因みに、日本書紀では、瀬田の渡しでは忍熊王の死体が上がらず数日後に下流の宇治川で見つかることとなっている。 もうひとつは仁徳天皇三十八年七月条に菟餓野が出て来る。 35年6月に磐之媛皇后が亡くなり、38年正月に仁徳天皇は八田皇女を皇后とする。その年の7月に天皇・皇后が避暑のため高殿に居ると毎夜、菟餓野より鹿の鳴く声が聞こえた。その声をあはれとも思い心を寄せていたが、月末になって声がしなくなった。翌日、猪名県の佐伯部が鹿の肉を贈って来た。何処の鹿の肉かと問うと、菟餓野の鹿だという。これで佐伯部は天皇の不興を買い安芸の沼田に遠ざけられてしまう。 兎我野はどうやら古代は狩猟場であったようですが、香坂王が猪に殺されたり、鹿を仕留めた佐伯部が左遷されたりと、余り近づかない方が無難であったようです。 現代の兎我野町もラブホテルや風俗店が軒を並べる猥雑な場所がありますので、余り近づかない方が無難なようです(笑)。

2012.03.09

コメント(6)

-

難波津を漕ぎ出て見れば

昨日(7日)、囲碁例会に行く途中、心斎橋近くの三津寺、高麗橋、天満橋と回ってから、梅田スカイビルに向かいました。随分と遠回りしたことになりますが、これはブログ取材のためでありました(笑)。 難波津は万葉集にも登場する港であるが、その所在地は色々あって特定しない。三津寺町付近説、高麗橋付近説、天満付近説などと諸説がある。まあ、ヤカモチとしては何処であってもいいのであり、この3ヶ所を銀輪周遊してみることとしました。 とは言え、難波津は「三津」、「大伴の御津」などとも呼ばれたように、古くは大伴氏がこの地域を支配していたのでもあれば、偐家持ではあれ、「何処でもいい」なんぞとは不謹慎でありますかな(笑)。 先ず、三津寺町付近説に従って、三津寺へ。(三津寺・御堂筋からの眺め)(同上・山門)(同上・本堂)(同上・愛染明王堂) (三津寺の由来・右の写真をクリックして拡大画面でお読み下さい。) 応神天皇の墓所跡に、聖武天皇の勅命により、行基が創建したのが始まりで、本尊は十一面観音にて秘仏となっている、などと説明されています。 古代にあっては上町台地の直ぐ西側に海が広がっていたのであるから、三津という名が残るこの辺りに難波津があったというのは極めて素直で肯ける説である。 遣唐使、遣新羅使などは、住吉大社で航海の無事を祈り、住吉津を出発後難波津に立ち寄り、瀬戸内海を経て外洋へと船出して行ったのであるが、防人も亦この難波津から九州へと向かったのであった。 大伴家持は越中守を務めた後751年に帰京するが、754年(天平勝宝6年)4月5日に兵部少輔に任じられ、755年2月に防人閲兵のため難波に赴いている。この時に防人の歌を採集したのであろう。家持自身もこれに和する歌を作っている。(万葉集巻20-4331~6、同4360~2、同4398~4401)難波津(なにはと)を 漕ぎ出て見れば 神(かむ)さぶる 生駒高嶺に 雲そたなびく (大田部三成(おほたべのみなり) 万葉集巻20-4380)難波津(なにはつ)に み船下(お)ろ据ゑ 八十梶貫(やそかぬ)き 今は漕ぎぬと 妹に告げこそ (若舎人部広足(わかとねりべのひろたり) 万葉集巻20-4363)おしてるや 難波の津ゆり 船装(ふなよそ)ひ 我(あれ)は漕ぎぬと 妹に告ぎこそ (物部道足 万葉集巻20-4365) 次は高麗橋付近説に従い高麗橋へ。高麗橋は東横堀川に架かる橋。大阪証券取引所のある北浜の近くである。 遣新羅使人の歌が万葉集巻15に145首(3578~3722)掲載されている。遣新羅使は736年(天平8年)4月聖武天皇の勅命により、同6月に難波津を出港している。ここでは妻たちの歌を4首紹介して置きましょう。●霧が出たら私が泣いていると思って。君が行く 海辺の宿に 霧立たば 我が立ち嘆く 息と知りませ (巻15-3580)●恰好つけずに早く帰って来て。大船を 荒海(あるみ)に出だし います君 つつむことなく はや帰りませ (巻15-3582)●ずっと私の衣を身に着けてるのよ。別れなば うら悲しけむ 我(あ)が衣 下にを着ませ 直(ただ)に逢ふまでに (巻15-3584)●塩断ちして待ってます。栲衾(たくぶすま) 新羅へいます 君が目を 今日か明日かと 斎(いは)ひて待たむ (巻15-3587)(高麗橋)(同上) 最後は、天満付近説ですが、天満橋を、上流の人道橋付近から撮ってみました。 難波津を発つ者もあれば、帰着する者も居る。大伴家持の父、大伴旅人は天平2年12月に大納言となって帰京、難波津に着いた。出迎えたのは摂津職の長官であった高安王。歓待の宴で旅人は王に官人が着用する上衣(袍)を贈り、歌を披露している。わが衣 人にな着せそ 網引(あびき)する 難波をとこの 手には触るとも (大伴旅人 万葉集巻4-577) 長屋王の死によって藤原氏の力が圧倒的なものとなる中で、藤原房前に琴を贈るなどして、太宰府からの帰京と大納言昇進を果たしたような感が否めない大伴旅人であるが、この時はさぞ上機嫌であったのだろう。しかし彼は翌731年7月25日死去していることを思うと、人生のはかなさを感じざるを得ません。(天満橋)大伴の 御津はいづこと 銀輪を 駆けてをちこち 朦朧家持 (偐家持) 大伴家持の歌は朦朧体と言われるが、三説いづれとも決めぬ曖昧さこそ家持には相応しいのでありますな(笑)。

2012.03.08

コメント(4)

-

囲碁例会・花と梅田スカイビル

本日は囲碁例会。いつもの通り、MTBで梅田スカイビルへ。 途中、三津寺、高麗橋、天満橋と回って兎我野町を通り抜け、スカイビルへ。万葉歌に出てくる地を回りましたので、それは追ってページを改めてご紹介することとし、ここでは、スカイビルの花野から見た風景を並べてみることといたしました。 楽天写真館からの写真の転載は、縦長写真の場合はサイズの面で選択 に弾力性がなく、格段に不便となりました。ご覧の通り小さな写真となってしまいましたが、クリックして戴くと大きいサイズでご覧になれますので、面倒ですがよろしく(笑)。 写真左より 「梅とスカイビル」、 「椿とスカイビル」、 「ムラサキシキブとスカイビル」、 「ナナカマドとスカイビル」 です。 さすがに菜の花は背丈が低過ぎて、スカイビルとのツーショットは無理でありましたので、単独で掲載です。 いつもの通りアポロカフェで昼食後、花野を暫し散策。会場の21階に上ると、青◎氏が来て居られて、対局。初戦は中押しで小生の勝ち、2局目は2目差で惜敗。そうこうしているうちに、竹◎氏、福◎氏、村◎氏、荒◎氏がお見えになり、対局が始まる。3戦目は竹◎氏と対局。序盤でうっかりミスで左辺の9石が死んでしまい苦しい展開に。中盤からかなり盛り返しましたが及ばず1目差で惜敗。4戦目のお相手は福◎氏でありましたが、中盤から後半にかけて弱みをうまく突かれて一挙に形勢が悪くなり中押し負け。ということで今日は1勝3敗と振いませんでした。 「以後よく忍ぶキリスト教」で、1549年はキリスト教伝来でありますが、今日のヤカモチは「囲碁よく負けるニセヤカモチ」でありました(笑)。 今年に入ってからの戦績はこれで9勝6敗となりました。次回は頑張りましょう。 往路で立ち寄った、三津寺、高麗橋、天満橋は遣唐使や遣新羅使や防人たちが船出して行った「難波津」の所在地とする説が唱えられている場所であります。 ということで、次回は難波津に焦点を当てて、難波津を詠った万葉歌などを紹介しつつ、銀輪万葉風の記事といたす所存であります。 <参考>「難波津を漕ぎ出て見れば」 2012.3.8.

2012.03.07

コメント(0)

-

墓参・梅の花今か咲くらむ

本日は墓参。その後、山沿いを散策、枚岡梅林、枚岡公園から石切へ。 石切駅前で昼食後帰途へ。、墓参と昼食の時間も含めて3時間程の散策でありました。 今回墓参で気が付いたことですが、我が家の先祖代々墓の裏手にある墓の一つが水走(みずはい)氏所縁の人物の墓であったということです。 外環状線道路と中央大通りが交差する処が水走交差点であり、地名としても今もその名は残っているのであるが、古代から中世にかけて河内国で活躍した氏族が水走氏である。河内国一之宮・枚岡神社を管掌した平岡連は天児屋根命を祖神とし中臣氏と同流の氏族であるが、水走氏は平岡連の末裔と考えられている。平安時代の藤原氏の隆盛に伴い、この地域では枚岡神社の勢力が強くなり、同神社を背景に水走氏がこの地方を支配することとなる。南北朝時代には南朝方の楠正成・正行の側につき敗れ、力を失いつつも生きながらえ、戦国時代には畠山氏の下につくが、畠山氏の没落と共に水走氏も没落する。 我が集落の一角にも水走氏の墓があるが、我が家の墓のすぐ近くにもその関係者か末裔の墓があったとは。何度も何度も墓参に来ていて、何回となくその墓の前も行き来していたのに、今まで見落としていたようです。まあ、ご近所とは言え、墓石の銘なんぞは普通は覗き込みませんので、自然に目に入る場合は別として、見落としていても何の不思議もなく、小生が不注意であったという訳ではないでしょう(笑)。 ただ、水走氏と言っても、墓石の建立は大正8年3月建立とありますので、末裔の末裔と言った処の人物でしょうな。「水走春忠大人墓」とあるのが。ちょっと一般人とは「違う」雰囲気と言えば言えますかな。 枚岡梅林の南東にも「水走氏屋敷跡」という標識があったように記憶しますから、小生のご先祖もひょっとするとこの水走氏の支配下にあったのかも知れません、何処かから流れて来たのでなければ(笑)。 <参考>水走氏 (水走氏の墓) うらうらの春日和にて、歩いていると暑くなって少し汗ばむ位。上着を脱いで丁度良い位の陽気でありましたが、枚岡梅林の梅は未だ咲き始めたばかり、本格的な観梅はあと数日してからがいいでしょうな。(枚岡梅林の梅)(同上) 枚岡神社を通り抜け、枚岡公園へと坂道を登る。姥ヶ池を過ぎ、椋ヶ根橋を渡り、暗峠へと続く国道308号線を横断すると枚岡公園である。入口西隣の民家が解体され、広い空き地となっていて、以前はその民家の入口付近にあったお地蔵さんが枚岡公園の進入路脇に引越していました。民家が無くなったので、視界を遮るものはなく、お地蔵さんの背後は大阪平野が一望である。 <参考>姥ヶ池などは「墓参と桜散歩 2011.4.2.」参照。 梅の万葉歌「枚岡梅林 2010.2.22.」参照。 偐家持の梅の歌「梅の花あれやこれやのおらが春 2009.2.5.」参照。(枚岡公園南入口前のお地蔵さん) まあ、何と言って、テーマもない記事となりましたが、散歩とは元よりそのようなものでありますれば、ご容赦のほどを(笑)。 では、どちら様もご免下さいませ。 <追記:2022年1月13日>上掲写真「水走氏の墓」が横倒し・タテヨコ比率逆転になっていたのでこれを復元修正。

2012.03.03

コメント(8)

-

偐万葉・木の花桜篇(その16)

偐万葉・木の花桜篇(その16) 今日は雨ですね。雨の日は「偐万葉」という訳でもありませぬが、本日は偐万葉・木の花桜篇をお楽しみ下さいませ(笑)。 <参考>過去の偐万葉・木の花桜篇はコチラからどうぞ。 木の花桜さんのブログはコチラからどうぞ。 偐家持が木花桜媛に贈りて詠める歌19首 並びに木花桜媛が作れる歌3首折々の 歌もつもれば ゆかしとぞ もみぢ散り敷く 山道(やまぢ)ならめや吉事(よごと)来る 先ぶれなるや 花一華(はないちげ) いやときじくに 妹が家(や)に咲く (姉麻呂) (注) 花一華=ハナイチゲ。アネモネの和名。 ときじくに=時じくに。「季節外れに」と「いつも、永遠に」の二通り の意があるが、ここでは前者の意味である。 地蔵とも ながき付き合ひ またひとつ めでたく年を 共にし重ぬ (まだ十三や)初春の 妹が庭にし 十万(とよろづ)の いや重(し)け尋(と)ひ来(く) 跡のめでたき 木花桜媛が贈り来れる歌1首ゼイゼイと 絶えざる咳に 鳴く君の 声きくときぞ 風邪は悲しき 偐家持が返せる歌2首それやそれ 熱も痛みも なくあれど ゼイもゴホンも 仰山の咳 (偐蝉丸) (本歌) これやこの ゆくもかへるも わかれては しるもしらぬも 逢坂の関 (蝉丸 後撰集1090 小倉百人一首10)憂きやまひ せきとめかねて 鳴く蝉の 声聞く時も のどはぜいぜい (偐猿丸) (本歌) おく山に もみぢふみわけ なく鹿の こゑきくときぞ 秋はかなしき (猿丸大夫 古今集215 小倉百人一首5)吉備津比古 いつしか年も 杉の樹の 龍とし見えて 空昇るらし (吉備青龍) (注) 杉=「杉」と「過ぎ」を掛けている。 吉備津比売 赤き裳の行く 初春に まうで来し人 みな幸きくあれ (吉備赤龍)独活(うど)に花 似たれど八つ手 花言葉 よしとこの手で 妹行くらむか (手弱女(たをやめ))三十年(みそとせ)を 隔てし風邪の 舞ひ来たる 睦月の今は 寝てぞ過ぐさな (偐木花咲耶姫)橘の 寺の放髪(はなり)に あらざれど 寝乱れ髪と 咲き過ぎの花 (注) 放髪(はなり)=垂らして束ねていない髪、オカッパ。転じて、オカッパ頭の 少女。 (本歌) 橘の 寺の長屋に わが率宿(ゐね)し 童女放髪(うなゐはなり)は 髪あげつらむか (万葉集巻16-3822) 木花桜媛が贈り来れる歌1首来る筈の 春や遅しと ヒヤシンス こころも身もや 凍り立つらし 偐家持が返せる歌2首春風を われは信ずと 風信子(ヒヤシンス) 妹が屋前(には)にも 咲かむと言へり (春風信子) (注) 風信子=ヒヤシンスの漢字表記立つ春を 今し遅しと 待ちし花 妹が庭には さはにぞあれるクロッカス 咲くをし見れば 早春の 丘駆け行ける 少女(をとめ)にあらし雪まじり 雨は降りつつ 今朝一輪 にほへをとめの 花は咲きたり春のごと ゆきつもどりつ われ行かな 色即是空 梵我一如と 木花桜媛が贈り来れる歌1首春風に 我も遊ばむ 黄蝶さへ 舞ひて誘(いざな)ふ 菜の花の園 偐家持が返せる歌1首空までも 続く菜の花 春の野に われは遊ばむ 白き蝶なり水仙の 花にも黒子(ほくろ) ふたつあり 妹に笑みつつ やあと云ふらし 木花桜媛の作れる句4句と 偐家持が付けたる脇句4句併せ歌1首 春弥生 てんとう虫だぜ うふふふふ (木花桜媛) レディーバードよ オホオホホホホ (偐家持) 3月の 遅れ水仙 うふふふふ 暁覚えず ムニャムニャZZZ (ずずず) 春忘れ 肝冷やしんす うふふふふ すぐ咲くからと 春風信子(ヒヤシンス) 紫も 白もまだかよ うふふふふ 黄のクロッカス エヘヘのエヘヘ (参考)三月の 甘納豆の うふふふふ (坪内稔典句集「落花落日」 1984年) あははいひひ うふふふえへへ おほほほほ 春の笑みにし 脇句もつけむ(注)掲載の写真は全て木の花桜さんのブログからの転載です。

2012.03.02

コメント(6)

-

古事記撰上1300年銀輪散歩・売太神社へ

(承前)--写真をクリックすると大きいサイズでご覧になれます。-- 大安寺を出て南へ50mほど行った処に八幡神社がある。大安寺の守護神として建立された神社である。(八幡神社)(同上・拝殿)(同上・本殿) <参考>この神社の参道の写真は2008年4月28日の記事に掲載しています。 さて、八幡神社を後にし、国道24号線に出て南へ。売太神社のある稗田環濠集落を目指す。稗田環濠集落は、国道24号線の美濃庄町西交差点を右折、600m程西へ入った処にある。(古事記撰上1300年の旗) 環濠集落手前から売太神社にかけて道端には「古事記撰上1300年」と染め上げられた旗が並んでいました。この旗は写真に撮って置くべきという偐山頭火氏の言葉により、車から降りてパチリ1枚。(売太神社) <参考>売太(めた)神社 売太神社の祭神は、稗田阿礼(ひえだのあれ)。副祭神は、天鈿女命(あめのうづめのみこと)(芸能の始祖神)と 猿田彦命( さるたひこのみこと)(土地・方位の神、天鈿女命の夫)である。 サルタヒコはニニギが降臨する際に天の八衢にてこれを待ち受けていてニニギを高千穂へと導く神であるが、長い鼻を持つ大男で口と尻が光り、目が八咫鏡のようで、照り輝く姿はホオズキのようであったと描写されている。 ニニギを高千穂に案内した後、アメノウズメと共に伊勢に去り、松阪の海で漁をしている時に貝に手を挟まれて海に沈んでしまうという、よくは分らぬ神である。 稗田阿礼も、実在しなかったという説や女性説もあるなど、正体不明にて、藤原不比等だとする説(梅原猛)もある位の謎の人物であるが、ここでは古事記序文記載の通り、天武天皇に舎人として仕えていた、抜群の記憶力を持った人物として置きましょう。 <参考>稗田阿礼(同上・拝殿) 売太神社は稗田環濠集落の南入口にある。 環濠集落とは、文字通りその周囲に濠を廻らせた集落で、稲作伝来と共に大陸から我が国に伝わった集落形態であると考えられている。 中世、戦国時代にも防御のため周囲に濠を廻らせる集落が発達するが、この稗田環濠集落もそのような集落の一つであろう。周囲に満々とした水をたたえた環濠が今もほぼ完全な形で現存しているというのは珍しく、一見の価値があると思いますな。 <参考>環濠集落 稗田環濠集落(稗田環濠集落・北西側の濠)(同上) 写真の後方に見える山の向こう側が田原の里であるから、安萬侶さんと阿礼さんとは随分と隔たってしまっていますな。 中途半端な銀輪散歩となりましたが、これで「古事記撰上1300年協賛銀輪散歩」は終了であります。今回もお付き合い戴き有難うございました。 これより、偐山頭火氏と偐家持二人は、阪奈道路で生駒山を越え大阪に戻り、予定よりも早い帰阪となるので、智麻呂・恒郎女ご夫妻を訪ねることと致しました。 <参考>偐山頭火氏のブログはコチラからどうぞ。 <関連記事>古事記撰上1300年銀輪散歩 頭塔から田原の里へ 太安萬侶墓・光仁天皇陵から大安寺へ

2012.03.01

コメント(9)

全21件 (21件中 1-21件目)

1