2012年06月の記事

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

第102回智麻呂絵画展

第102回智麻呂絵画展 本日は智麻呂絵画ファンの皆さまお待ち兼ねの絵画展であります。ごゆるりとご覧下さいませ。なお、今回は茶菓子の用意はありませぬ故、ご所望のお方はセルフサービスにて、過去の回にてお探し下さい(笑)。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~(アネモネ) 先ずは真っ赤なアネモネの絵です。アネモネの絵は絵画展初登場です。小万知さんの花写真集からの絵です。 そして下の絵は当ブログの6月3日記事(「墓参・月見草・ドクダミ)に掲載のドクダミの写真を絵にされたものです。 どちらもなかなかいい絵で色の取り合わせも赤、白、紫、黄、緑となかなかいいかと、劈頭に並べて展示させて戴きました。(ドクダミ)◎ドクダミが登場する絵画展は第79回です。 恒郎女様のお話では、このドクダミの絵は随分時間を掛けて描かれたそうであります。(鮎) ◎お菓子の鮎も含めて鮎が登場する絵画展は第11,33,78回です。 上の鮎は地元の菓子舗「寿々屋」さんの鮎のお菓子の包装紙の絵を参考に描かれたとのこと。冒頭の3点は何れも写真などからの写生でありますが、梅雨の所為で散歩に出て絵を描くことはままならぬという、最近の智麻呂さんの状況が垣間見える絵柄と相なりました(笑)。 ところで、今回は茶菓子の絵がありませぬ。茶菓子ご所望のお方は上の鮎の注記にある、第33回と第78回は鮎のお菓子の絵でありますので、そちらにいらっしゃってお召し上がり下さい。いや、塩焼きの方がいい、というお方は第11回の方にお回り下さいませ。<追記>字数に少し余裕がありますので、鮎の歌を追記して置きましょう。大伴家持が大伴池主に贈った長・短歌のうちの1首です。鵜川(うかは)立ち 取らさむ鮎の 其(し)が鰭(はた)は 我にかき向け 思ひし思はば (大伴家持 万葉集巻19-4191) 歌の意味は、「鵜飼をして獲った鮎の、そのヒレは 私の方に向けなさい。私のことを思っているのなら。」というものである。 鰭・ヒレをハタと言ったようですな。まあ、ヒレも領巾と書き、ハタも旗・幡ですから、ヒラヒラする点では同じようなもの。領巾とは首に掛けて肩から垂らす細長い布で、これを振ることは魂を呼ぶ行為であったから、それに掛けて「其が鰭は我にかき向け」と言ったのでしょう。私に思いを寄せよ、とか、こちらに来い、というような意味で言っているのでしょうな。しかし、鮎はお前が食べよ、鰭は私に送ってくれ、と読んでもよく、一種の冗談口、戯れ歌である。 (鉄塔) 現在、智麻呂邸は改築中で、近くのマンションの一室に仮住まい中でありますが、そのマンションの一室からの眺めであります。 この塔は、かの有名な「若草スカイツリー」なのであります。この程度のボケでは「アホくさ」と突っ込まれるのが関の山、ひょっこりひょうたん島ですな。(赤カブ)◎赤カブが登場する絵画展は第95回です。 この赤カブは偐山頭火氏の奥飛騨旅行のお土産ですかな。まあ、何んであれ、偐山頭火さんがお持ちになったことだけは確かなようです。(金魚)◎金魚が登場する絵画展は第40、60、64回です。 この金魚は智麻呂邸の水槽に住まいせる金魚であります。背泳ぎが得意という珍魚でありますが、絵のモデルとなる時には正しい「金魚泳ぎ」をするという変魚でもあります。(牡丹) 牡丹も絵画展初お目見えであります。この絵も多分、小万知写真集から絵にされたものであろうと推察いたしますが、偐家持館長の取材不足かド忘れか、確かなことが分り兼ねます。(カラー)◎カラーの登場する絵画展は第9、33回です。 カラーについても同様に情報の持ち合わせがありませぬ。

2012.06.30

コメント(17)

-

高岡銀輪散歩(その7)

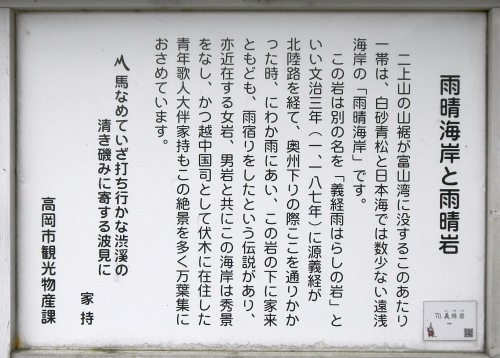

(承前) 雨晴海岸にやって来たのも久しぶり。自転車のタイヤに不安はあるが、何とか高岡駅前まで持ってくれれば、と走り始める。 先ずは義経岩に立ち寄る。義経にまつわる伝説は下の説明板をご参照下さい。偐家持としては、大伴家持が愛したこの海岸の眺めを堪能すれば、それでよしつねなのであります。馬並(な)めて いざ打ち行かな 渋谿(しぶたに)の 清き磯廻(いそみ)に 寄する波見に (大伴家持 万葉集巻17-3954)(義経雨晴岩) 義経岩の前にはホタルブクロの白い花が咲いていました。蛍が雨宿りするという花が義経らの雨宿りの岩の前に咲いているのも、何やら駄洒落っぽい。(ホタルブクロ)雨隠(あまごも)り 蛍もすなる 花なれば 添ひて咲くらし 義経岩に (偐家持) 義経岩の傍らには小さな祠がり、義経社とあった。(義経社)(同上) この後、伏木方面など万葉歌碑を廻る予定であったが、越中国分駅への国道415号線の坂を登っている最中にまたしても後輪の空気がプシュプシュと抜けてしまい、走行不能に。この先は 後(のち)にせよとか 雨晴(あまはらし) タイヤの割れて 徒歩歩(トホホ)なりけり (徒歩麻呂) 不安的中。自転車を押しながらの徒歩。まさにトホホのお手上げであります。越中国分駅までともかくも歩いて行く。 事前の調査では越中国分駅の近くの高みに万葉歌碑があるとのことであったので、それだけは見て行くこととする。 国分駅前の道路を渡り、ゆるやかに右に上って行く坂道を行く。道端で草刈りをして居られたご婦人に歌碑の在り処を尋ねると「山道ですよ」と言いつつ教えて下さった。教えていただかねば見落としてしまう山道への入口である。「家持山石雲寺・・」と刻された石碑のある処から細い坂道を草掻き分けながら上って行くと、ありました。(石雲寺跡万葉歌碑)・・海行かば 水漬(みづ)く屍(かばね) 山行かば 草生(む)す屍 大君の 辺(へ)にこそ死なめ 顧みは せじと言立(ことだ)て・・ (大伴家持 万葉集巻18-4094) この歌は、大仏造営のために大量の金を必要とする中で陸奥国にて金が発見され、それを喜んだ聖武天皇が「出金詔書」を発するのであるが、それを受けて大伴家持が作ったものである。金の産出を祝うと共に、天皇が詔書に於いて「大伴氏は古来よく忠誠を尽くしてくれた」として、大伴氏の言立てにも言及したことに感激して作った歌である。その長歌の一部が軍歌となってしまって、多くの人が記憶してくれたのは良いが・・と家持殿も複雑な心境でしょうな。まあ、GHQも大伴家持までは戦犯とは致しかねたようですが。(同上) 家持歌碑への往復でひと汗かいて、越中国分駅まで戻って来た。「大君の辺にこそ死なめ」ではないが、「この駅の辺にこそ終(を)へめ」であります。銀輪散歩はこれにて終了。高岡駅まで忍者ハットリ君電車で戻り、サンダーバードで帰阪することと致します。(越中国分駅) こんな無人駅でのお別れとなりましたが、どちら様もお気をつけてお帰り下さいませ。最後まで高岡銀輪散歩にお付き合い賜り有難うございました。次はタイヤ交換をして、かかる頓挫のなきよう相努めまする。<完><参考>銀輪万葉・北陸篇

2012.06.29

コメント(6)

-

高岡銀輪散歩(その6)

(承前) 荊波( うばら)神社の境内の榊が花を咲かせていました。(サカキの花) サカキというのは元来は神に捧げる木の総称であった。現在我々がサカキと呼んでいる木がその代表的な木で、いつしかそれをのみ指すようになったのであろう。小振りの白い花は神聖なこの木にまことに相応しい。 サカキの登場する歌は万葉集に1首だけある。長歌であるが厭わず掲載して置きます。ひさかたの 天の原ゆ 生(あ)れ来たる 神の命(みこと) 奥山の さかきの枝に 白香(しらか)つけ ゆふとりつけて 斎戸(いはひべ)を いはひほりすゑ 竹玉(たかだま)を 繁(しじ)に貫(ぬ)き垂(た)り 鹿猪(しし)じもの ひざ折り伏せ 手弱女(たわやめ)の おすひ取り懸け かくだにも 吾は祈(こ)ひなむ 君にあはじかも (大伴坂上郎女 万葉集巻3-379) この歌は題詞に「神を祭る歌」とあるが、「榊の枝に白髪、木綿の幣をつけ、神聖な甕を据えて、竹玉を沢山飾りつけ、鹿・猪のように膝折り伏して、女らしく打ち掛けをかずいて、このようにしてまで私はお祈りしましょう。」と言って、「あの人に逢わないでいることだ、逢いたいものだ。」と結んでいるので、神祭と言うより、あの人に逢わせて下さい、と祈っている「恋の歌」のような気もしますな。 荊波神社を後にし、高岡駅へと戻る。次は雨晴海岸から氷見方面への銀輪散歩、の心算であったが、高岡駅近くまで来た時に後輪がパンク。道行く人に自転車屋の所在を尋ねる。万葉線の走っている通りを真っ直ぐ行くとNTTの建物があり、その近くにあると教えて戴く。結構の距離を歩いて行ったのに、日曜日とて休業。駅方向に少し戻った処にある店なら日曜日も営業している筈と教えて戴いたので、テクテクとそちらに向かう。 店はやっていたが、単なるパンクではなくタイヤが割れている部分があることが判明。タイヤ交換をお願いするが、交換用のタイヤはこの店にはなく、別の方の本店だか支店だかにあり、そこに電話するが日曜日は定休日にて誰も電話に出ないから、交換は無理と言われる。仕方なくチューブの穴だけは塞いで貰ったが、タイヤの状況から、またいつ何ん時パンクするかも知れたものではない状態。 自転車の状態や修理のためかなりの時間をロスしたこともあって、急拠予定を変更して、輪行バッグに自転車を入れ、氷見線で雨晴海岸まで行き、そこから高岡駅まで引き返して来るという短縮行程に切り替える。時刻表を見ると次の氷見行きは11時33分。昼食時間も節約のため、駅ホームで駅弁を買って持って行くこととする。(氷見線ホーム)(氷見線電車) 雨晴海岸駅到着11時52分。自転車を組み立てて、海岸に出る。 先ず腹ごしらえ。海を眺めながら気持ちよくお弁当タイム。(雨晴海岸)(同上) 雨晴海岸。万葉歌の「渋渓の崎」はこの辺り。また、この付近から氷見市松田江の浜にかけての海が万葉の「長浜の浦」だという説もある。もしそうなら、珠洲を発った大伴家持は夕月の照る頃にこの海の沖合いを伏木の方へと船で航行したということになる。(同上) お弁当を食い終わって振り返ると浜辺にはハマナスの花が咲き、実も色づき始めていた。その横では月見草が風に揺れている。(浜茄子の花)(浜茄子の実)(同上)(マツヨイグサ)(雨晴海岸観光駐車場の万葉歌碑)磯の上の 都万麻(つまま)を見れば 根を延(は)へて 年深からし 神さびにけり (大伴家持 万葉集巻19-4159) (注)つまま=タブノキ 本日はここまでとします。<つづく>

2012.06.28

コメント(4)

-

高岡銀輪散歩(その5)

(承前) 英坊氏がご紹介されていた内川のことを思い出し、内川沿いを暫し銀輪散策です。内川は庄川河口と富山新港を結ぶ水路。色々工夫を凝らした橋が架かっているという。(放生津橋南詰にある越中公方こと足利幕府第10代将軍足利義材像) 越中公方については上の説明板にも記載されていますが、以下をご参照下さい。 <参考>越中公方 放生津橋の西側にあるのが東橋。英坊さんのブログで知ったので実地検分して行くことに(笑)。(東橋)(東橋上から眺める内川) 内川畔散策を終え帰途につく。県道11号線を南へ、坂東交差点で右折、庄川に架かる高新大橋を渡る。橋の上からは、玉くしげ二上山が一望である。(高新大橋上から庄川越に望む二上山) 高岡駅前のホテルに到着。チェックイン。部屋でシャワー。汗を流してサッパリした頃には日没。しばし、高岡の夕景に見惚れて居りました。(高岡夕照) ホテルで夕食を済ませた後、古城公園へと散策に出ましたが、人影もなく早々に引き返して参りました。高山右近さんと大仏さんには遅ればせながらご挨拶して置きました。(高岡大仏) ここまでは23日のこと、以下から24日のこととなります。朝8時半頃にホテルをチェックアウト。駅のコインロッカーに荷物を預けて、荊波神社へと向かう。この神社の境内にも大伴家持の歌碑があるので。荊波神社は高岡駅の南西3km余の処にある。(荊波神社)(拝殿)(本殿)(万葉歌碑)(同上)荊波(やぶなみ)の 里に宿借り 春雨に 隠(こも)り障(つつ)むと 妹に告げつや (大伴家持 万葉集巻18-4138) この歌は大伴家持が国守として部下を伴って墾田の検察にやって来た時の歌である。折しも急な雨に見舞われ多治比部北里という人物の屋敷にて雨宿りをすることとなった。それで部下たちに、「雨で帰れないと奥さん(恋人)には伝えたか」と冗談を言った歌である。「雨つつみ」というのは雨が支障となって出掛けられないこと。男が女の許に行けないことの口実に雨を使うのが常套手段ということでもあったので、ちょっとニヤリとする歌であったろう。 本日はここまでとします。<つづく>

2012.06.27

コメント(4)

-

高岡銀輪散歩(その4)

(承前) 奈呉ノ浦大橋を渡って、海べりを1km程行った辺りで右に入ると、放生津八幡宮である。(放生津八幡宮)(拝殿) この神社に立ち寄ったのは、下の歌碑を撮影するため。(家持万葉歌碑) この「あゆの風」の歌(4017)、前頁の奈呉ノ浦大橋欄干にあった「みなと風」の歌(4018)、「越の海の」の歌(4020)、そして下記の歌の4首は、万葉集左注に正月29日に作ったとあるので、偐家持としてはこれらをバースデイ・ソングと親しみを感じてもいる歌なのであります。天ざかる 鄙(ひな)とも著(しる)く ここだくも 繁き恋かも 和(な)ぐる日もなく (大伴家持 万葉集巻17-4019)(芭蕉句碑) 「奥の細道」に出て来る句でありますな。早稲の香や 分け入右は 有磯海 同じ「早稲の香」の句碑が、八幡宮から奈古中学校の方へ200mほど行った処にある荒尾神社の境内にもありました。(荒尾神社)(同上)(荒尾神社境内の芭蕉句碑) 芭蕉さん、曽良さんは右に海を見て西へ、偐家持は左に海を見て東へ。「越ノ潟」を目指します。潮の香や 漕ぎ行く先は 越ノ潟 翁と曽良との 去り行く見つつ (幻家持)(万葉線・越ノ潟駅) 万葉線の終着駅、越ノ潟。ホームには万葉歌が掲出されています。(駅にも万葉歌) ここから渡船が出ているが、間もなく完成・開通する新湊大橋によって、この渡船も今秋には廃されるとのこと。よき風情がまたひとつ無くなります。(渡船発着場)(渡船乗り場から) 渡船には乗らず引き返すことに。ついでにと帆船・海王丸の姿も撮って置くこととしたが、海王丸パークには寄らず、次の万葉歌碑をと内川沿いを西へと走る。(海王丸) 越ノ潟から2km余、内川のかぐら橋手前、南側にある大楽寺の鐘楼脇にも万葉歌碑があるので、見て行くことに。ここの歌碑も既出の「みなと風」の歌です。(大楽寺境内歌碑)みなと風 寒く吹くらし 奈呉(なご)の江に 妻よび交(かは)し 鶴(たづ)さはに鳴く (大伴家持 万葉集巻17-4018) そろそろ字数制限に引っ掛かりそう。本日はここまで。 つづきはまた明日です。(つづく)

2012.06.26

コメント(0)

-

高岡銀輪散歩(その3)

(承前) 少し後戻り。向陵高校の前からは立山連峰の山並が美しく見えました。立山については大伴家持、大伴池主に長・短歌があるが、文字数節約のため、家持の短歌だけを記して置く。家持の長歌はコメント欄に補注として記載して置きます。立山(たちやま)に ふり置ける雪を 常(とこ)夏に 見れども飽かず 神(かむ)からならし (大伴家持 万葉集巻17-4001)(立山連峰) 県道57号線を北に直進、国道8号線と交差する地点で右折、高新大橋の手前で庄川べりの道に入り河口方向へ。(高新大橋) 庄川に架かる国道8号線の橋、高岡と新湊を結ぶので高新大橋、分りやすい名である。しかし味わいには欠ける(笑)。(庄川) 庄川は万葉では「雄神川」である。雄神(をかみ)川 くれなゐひにほふ 娘子(をとめ)らし 葦附(あしつき)採ると 瀬に立たすらし (大伴家持 万葉集巻17-4021) 道路脇の桜並木の木の下の草原で寝転がって煙草と水分補給の休憩をしていたら、前の家の方と目が合い、会釈。笑顔が返って来ましたが、怪しまれたですかな?雄神川 むさもくるしき をのこらし 水分摂ると 草に伏すらし (庄川の民麻呂) そら、怪しいワイ(笑)。(新庄川橋と万葉線) 河口に最も近い橋が新庄川橋。並行して万葉線が走っている。新湊の方向から電車がやって来たので、鉄道ファンではないが、写真撮影。(万葉線)(新庄川橋)(庄川河口) 新庄川橋上からの庄川河口付近の眺めです。新庄川橋を渡り切って、左折、海岸べりに出るとまた橋というか高架道路というか、登り坂になっている。奈呉ノ浦大橋かと行くと、果たしてその通り。英坊さんが紹介されていた万葉歌碑が欄干に取り付けられてありました。(奈呉ノ浦) 奈呉ノ浦も万葉地名。舟はてて かし振り立てて いほりせむ 名子江の浜べ 過ぎかてぬかも (万葉集巻7-1190)奈呉の海人の 釣する船は 今こそは 船だな打ちて あへてこぎ出め (同巻17-3956)(奈呉ノ浦大橋欄干の万葉歌碑)越の海の 信濃の浜を 行き暮らし 長き春日も 忘れておもへや (大伴家持 万葉集巻17-4020)朝床に 聞けば遥(はる)けし 射水川 朝こぎしつつ 唱(うた)ふ船人 (大伴家持 万葉集マキ19-4150)みなと風 寒く吹くらし 奈呉(なご)の江に 妻よび交(かは)し 鶴(たづ)さはに鳴く (大伴家持 万葉集巻17-4018)東風(あゆのかぜ) いたく吹くらし 奈呉(なご)の海人(あま)の 釣する小舟(をぶね) こぎ隠る見ゆ (大伴家持 万葉集巻17-4017)<つづく>

2012.06.25

コメント(3)

-

高岡銀輪散歩(その2)

(承前) 八丁道を東へ。利長公墓所の手前に咲いていたのは夏椿。(夏椿) 銀輪万葉なのに何故前田利長なのか、という向きへの弁明。 前田家は菅原道真の子孫を名乗りました。道真が太宰府でもうけた子供が尾張の前田の庄に住み付いたのが前田家の始祖だという。 道真は「新撰万葉集」を編纂している。万葉集が今日まで残り得たのは道真の功績が大きいと言われる。前田家は万葉集を大切にした。現存万葉古写本の桂本、金沢本は前田家伝来のものである。 万葉歌碑を廻るに当り、利長公の墓に参るのも故なしとしない。(前田利長墓) このような白い睡蓮の花を未草と呼ぶ。未の刻(午後2時)に花を咲かせるからと命名されたらしいが、実際には朝から夕方まで花を咲かせるとのこと。 利長墓所と道を挟んで繁久寺という寺がある。利長墓所の御廟寺として造営された寺だそうな。 <参考>繁久寺ホームページ(繁久寺) さて、万葉歌碑廻り。ブロ友の英坊氏は石瀬あたりにご在住と聞き及んで居りますが、お断りもなくそのお膝元に闖入しての銀輪散歩である。(野村小学校校庭の万葉歌碑)石瀬野(いはせの)に 秋萩凌(しの)ぎ 馬並(な)めて 初鷹狩(はつとがり)だに せずや別れむ (大伴家持 万葉集巻19-4249) この歌は天平勝宝3年(751)7月17日少納言に任ぜられ京へと旅立つに当り、家持が久米広縄の留守宅に届けたお別れの歌2首のうちの1首。他の1首は次の通り。あらたまの 年の緒長く 相見てし その心引(びき) わすらえめやも (同 万葉集巻19-4248)(野村小学校校歌碑) この小学校の校歌。この鷹狩りや葦附採る乙女のことが歌詞に取り込まれているのは、何やら嬉しいことだ。(野村小校庭のタイサンボク) 今日は何故か白い花が目に入る。野村小から向陵高へ。(向陵高校中庭の歌碑) 向陵高校中庭の歌碑の隣には大伴家持の像もありました。(大伴家持像) 向陵高校から、野村郵便局へ。 この地区は石瀬にて、歌碑は全て同じ「石瀬野の秋萩」の歌でありました。(野村郵便局前歌碑) 本日はここまで、続きは明日です。(つづく)

2012.06.24

コメント(11)

-

高岡銀輪散歩(その1)

本日23日、明日24日と高岡銀輪散歩であります。 帰阪してからの日記アップにて、23日に遡っての記事アップとなりますが、23日から何回(日)かに分けて道中の景色などを掲載致しますので、お手すきであればお付き合い下さいませ。(高岡駅前) 高岡は一昨年の6月以来で、新駅舎になってからは初めての訪問。駅前広場は工事中でちょっと戸惑いました。地下通路の飲食店街は取り壊されるのか廃墟のようになっていて、ちょっと不気味な雰囲気。万葉線の前のビルの前庭にはドラえもんのキャラクターが勢揃い。これはブロ友の英坊3氏がご紹介されていましたが、今回の銀輪散歩は同氏のブログ記事と大いに重なる処ありであります。ドラえもんの作者、藤子・F・不二雄、藤子不二雄A両氏は高岡のご出身であるのですな。 駅前のホテルで自転車を受け取り、新駅舎の跨線橋通路「万葉ロード」を渡って南口へ。先ず、瑞龍寺へ向かう。瑞龍寺の中に入るのはブログを始めてからは初めてのことで、久し振りのことである。 <参考>瑞龍寺ホームページ 一昨年の記事・高岡銀輪万葉・(1)(2)(3)(4)(5) 2007年高岡散歩の記事・(1)(2)(3)(4)(5)(瑞龍寺・総門) 曹洞宗高岡山瑞龍寺は加賀二代藩主前田利長の菩提を弔うため、三代藩主利常が創建した寺である。(山門・国宝)(南<左>側回廊)(北<右>側回廊)(左回廊から仏殿を望む)(仏殿・国宝)(釈迦三尊像)(法堂・国宝)(石廟) 手前から、前田利長、前田利家、織田信長、信長室正覚院、織田信忠の分骨廟。法堂の裏手にある。(茶室) 石廟の近くに茶室がひっそりとある。(おびんずる様) 瑞龍寺は前田利長の菩提寺であるが、その墓は800m程東にある。この両者をつなぐ道が八丁道である。 瑞龍寺を出て直ぐの処に前田利長の像がある。八丁道を辿って利長公墓にご挨拶してから、高岡銀輪散歩を始めることと致しましょう。高岡市のキャラクター「家持くん」の弟分キャラクターが「利長くん」でもあってみれば、これが順序というものであろう。(前田利長公像)<つづく>

2012.06.23

コメント(7)

-

偐万葉・ふぁみキャンパー篇(その1)

偐万葉・ふぁみキャンパー篇(その1) 本日は雨。雨の日は偐万葉。で、シリーズ第146弾。今回は偐万葉初登場のふぁみり~キャンパーさんです。 先月英坊3氏が「新潟のブロ友さんの話ですが」と「伊久里の杜の万葉歌」のことに言及のコメントを下さいました。それで、同氏のブログにご訪問させて戴いたのでありますが、これが交流のきっかけに。 同氏は我が友、偐山頭火氏同様、温泉愛好家でもいらっしゃること、新潟県三条市にご在住であること、などから、偐万葉世界では「越後湯麻呂<えちごのゆまろ>」と呼ばせて戴くことと致します。 <参考>ふぁみり~キャンパー氏のブログはコチラからどうぞ。 偐家持が湯麻呂に贈りて詠める歌16首併せ俳句1句おいこらに あらずおいらこ 我が家(や)の湯 栃尾の湯にて くつろがれませ (俺麻呂) (注)おいらこ=新潟弁で「我が家の」の意。 湯上がりの 栃尾の油揚(あぶらげ) ねぎつきが よしとわれ思(も)ふ キムチはまたに (偐葱持)家持も 山頭火氏も 店頭か 暖簾の風に 吹かれてあらし (偐麺餅) (注)店頭か=家持は「家餅」というお菓子に、山頭火は「らーめん山 頭火」の屋号になっていることを言うとともに、「転倒か」 とも掛けている。自転車には転倒が付き物、偐家持も偐 山頭火も何度か転倒事故で怪我をしている。 あらし=あるらし。第4句の「風」を受けて「嵐」とも掛けている。さて道を間違ったか らーめん屋がある (心斎橋山頭火) (元句)さてどちらへ行かう 風が吹く (種田山頭火)卯の花の 咲かぬ空木(ウツギ)か 武蔵の塔 明後日(あさって)来(き)鳴(な)け エドホトトギス (夏は来(き)ぬ麻呂) 万葉の 道も極(は)つなる 伊夜彦は 継ぎて見まくの 欲しき山なり (注)伊夜彦=新潟県の弥彦山。万葉集では「伊夜彦」。塵泥(ちりひぢ)の 身と知りぬるを 捨て難く などて憂き世に われながらふる (偐塵持) 八木ヶ鼻 数寄(すき)を尽(つく)せる 湯と聞くも 烏にしあり おその風流士(みやびを) (偐行水)伊夜彦の 人もしかあれ 初夏(はつなつ)の 風はさやにし 変らず吹けば (偐山彦) 湯廻(ゆめぐ)りの 君にしあれば 麺さへも 湯麺(たんめん)なるや 千里飯店 (越の湯麻呂)越後なる 煎餅王国 来てみれば 越の家餅 煎られけるかもおかき守 店がたく火に 君はもや 煎餅(せんべ)焼きつつ ものや思(も)ふらむ (濡れおかき守) (本歌)みかき守 衛士(ゑじ)のたく火の 夜はもえ 昼は消えつつ ものをこそおもへ (大中臣能宣 詞花集228 小倉百人一首49) 越後には 雪の峰かや 崇徳われ テントならざり 白峰テング (買っ徳上等)白雪の 峰に急(せ)かされ 買い過ぎて 分けても末に 払はむと思ふ (買徳院) (本歌)瀬をはやみ 岩にせかるる 滝川の われてもすゑに あはむとぞおもふ (崇徳院 詞花集228 小倉百人一首77) 越の野の 雨にし咲ける 姫小百合 秘めし思ひの 濡れて悲しき白鷺と 咲くやま白き 花菖蒲 負けじ伊久里の 杜(もり)の藤にも (注)「花菖蒲」と「花勝負」を掛けて、「負けじ」に繋いでいる。 伊久里の杜=高安王の万葉歌 「妹が家に 伊久里の杜の 藤の花 今来む春も 常かくし見む (巻17-3952)」 の「伊久里」が新潟県三条市の井栗のことである という説があるので、それに掛けて、三条市の「し らさぎ森林公園」内の花菖蒲と対比してみたもの。 七十湯(ななそゆ)を 祝ひ咲く花 湯の花か さとりは得たり 百湯(ももゆ)待たなく(咲花湯麻呂) (注)湯麻呂殿が新潟県内にて利用したる温泉がうちには咲花70番 目のものなるとや。因りて、七十、咲花温泉、旅館・佐取館を詠 み込みて作れる祝歌これなり。 当初は「さとりは未だし百湯待たなむ」であったが、「さとりは得 たり百湯待たなく」に改めた。 (注)掲載写真は全てふぁみり~キャンパー氏のブログからの転載です。

2012.06.21

コメント(15)

-

ならまち散策余聞

昨日の「ならまち散策」は中将姫に焦点を当てて記事にまとめましたが、こぼれ落ちた余分の写真を以って記事にするので、その名も「余聞」であります。余計なお世話などと仰らずにお読み下されば幸いです。何しろ台風接近で雨も降れば、ストックを記事にするしかありませぬ。 写真の下には現地説明板の写真を掲示して置きましたので、クリックして拡大画面でお読み下さい。小生が下手な説明をするよりもいいでしょう(笑)。(徳融寺梵鐘)(保田與重郎歌碑) 保田與重郎氏の歌碑にはこの処よくお目に掛る。徳融寺の鐘楼の前にもありました。けふも亦 かくてむかしと なりならむ 己か山河よ しつみけるかも <参考>同氏の歌碑等は下記の記事に出ています。 百穴古墳群から近江神宮・弘文天皇陵へ 2012.1.27. 山の際にいさよふ雲は・・ 2011.12.27.(連歌師心前句碑)曳残す 花や秋咲く 石の竹 (心前) 心前は織豊時代の僧にして連歌師。「ときは今天が下知る五月哉」という明智光秀の有名な句は、天正10年(1852年)5月、本能寺の変の数日前に詠まれたものであるが、詠まれたのは愛宕山威徳院にて光秀が催した連歌の会(愛宕百韻)でのことである。会に連なったのは光秀を含んで9名であるが、心前もその内の一人で、彼はこの時14句を詠んでいる。 徳融寺の北隣にあるのが安養寺。この寺も中将姫が開祖と伝えられている。(安養寺) 安養寺から、東へ行く。御霊神社を過ぎて更に東へ行くと法徳寺と金躰寺が道を挟んで向かい合うようにしてある。何故、この寺を取り上げたかと言うと、偶々立ち寄り写真に撮ったから、というのであるから、「ふざけるな」と言われそうですな(笑)。(法徳寺)(金躰寺) 金躰寺の境内には萩が咲きこぼれていました。萩に誘われて・・ということなら、お叱りもありませぬかな。(金躰寺境内の萩) ということで、萩の歌を2首詠んでみることに致しましょう。あをによし 奈良のまちやに 埋もるとも 萩咲き秋は 近づくらしも (萩奈良麻呂) 萩と言えば、更に東に歩いて行けば、新薬師寺、白毫寺と「萩」の寺があるが、本日は率川神社のゆり姫らの行列を見なくてはならないので、廻っている余裕はありませぬ。 いざ、率川神社へ、であります。率川(いさがは)の ゆりの祭と 来しわれぞ 萩は咲くとも 後(ゆり)にし逢はむ (偐家持)<関連記事>率川神社三枝祭 2012.6.17. 中将姫伝説 2012.6.18. 銀輪万葉・奈良県篇

2012.06.19

コメント(6)

-

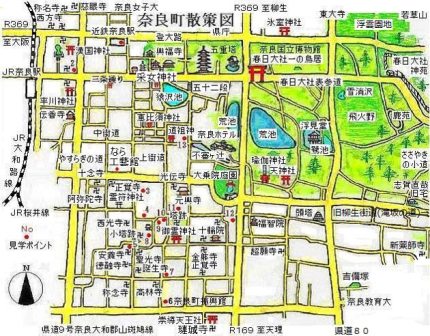

中将姫伝説

率川神社の三枝祭を見学にやって来たのだが、到着が神事開始の10時半直前とて、境内は人で一杯、中の様子が殆ど分からない、ということで30分足らずで退散。暫く「ならまち」を散策することと致しました。(ならまち案内図) 三枝祭では七媛女・ゆり姫の行列がある、ということで、小生の「ならまち散策」も中将姫をテーマとすることと致しました。 とは言え、中将姫のことやその伝説については、下記をご参照戴くこととし、記載は省略ですが、中将姫の父は藤原豊成で、豊成は藤原不比等の長男武智麻呂の息子である。即ち藤原仲麻呂の同母兄である。つまり、大伴家持とは同時代人ということになりますな。 <参考>中将姫Wikipedia 中将姫伝説(誕生寺)(同上) 上の説明板にもある通り、中将姫産湯の井戸があるように、ここが姫の生誕地と伝承される。 残念ながら、門は閉ざされていて入れない。 誕生寺から少し北に戻ると徳融寺がある。こちらの寺は中将姫が少女時代を過ごした地とされている。まあ、この辺り一帯に藤原豊成の屋敷があったということであるから、この辺りで生まれ育ったということでありますな。(徳融寺)(同上) 左側のお堂(観音堂)の裏に毘沙門堂があり、その前にある石塔が、藤原豊成、中将姫の墓であるとも伝えられている。(毘沙門堂)(藤原豊成公中将姫石塔) 中将姫と言えば當麻寺の曼荼羅を想起される方が多いかと思いますが、當麻寺の近くの共同墓地の中にも中将姫墓があったかと・・過去のブログ記事を探してみましたが、写真の掲載はしていませんでした。まあ、中将姫の墓もあちこちに伝承されているようですな。 <参考>当麻寺から五条市まで(その1) 2010.3.11.(同上)(同上) もう一つ高林寺も所縁の寺にて、豊成と中将姫の坐像があり、境内の円墳は豊成の墓とも伝承されているらしいですが、それを知ったのは帰宅してから。何の資料も持たず、思い付きで回りましたので、中途半端なことと「ならまち」にけりでありました(笑)。 再び率川神社に引き返して来ると、午後の部の行列安全祈願祭が始まろうとしていました。境内の人も余程に減っていました。 境内の万葉歌碑の隣にユズリハの木がありました。(ユズリハ) ユズリハと言えばこの歌がまず思い浮かびますね。いにしへに 恋ふる鳥かも ゆづる葉の 御井の上より 鳴きわたり行く (弓削皇子 万葉集巻2-111)いにしへに 恋ふらむ鳥は ほととぎす けだしや鳴きし 吾が思(も)へるごと (額田王 万葉集巻2-112) 続きは昨日の日記「率川神社三枝祭」をご覧下さい。ささゆりの 歩麻呂が後を 追ひ及(し)かむ いざ率川(いさがは)の 三枝(さいぐさ)祭 (偐家持)

2012.06.18

コメント(6)

-

率川神社三枝祭

昨日は雨で出掛けるのを中止しましたが、本日は曇り・晴れの天気。奈良市の率川神社の三枝祭を覗いて参りました。 昨日のブログでビッグジョンさんがこの祭を記事にされているのを見て、出掛けなかったことを悔しがりましたが、今日が本祭ですから、これでいいのだ(笑)。神社の由来、三枝祭の詳細などは下記の率川神社ホームページをご参照下さい。<参考>率川神社ホームページ(率川神社) 三枝祭の神事は、境内が既に人が一杯で、近くに寄っての写真撮影は不可能な状況。諦めて「ならまち」などを散策。これは別途に記事アップするとして、午後の部の「七媛女・ゆり姫・稚児行列安全祈願祭」から再び率川神社に戻り、暫し行列にもお付き合いすることと致します。(率川神社境内の万葉歌碑) この歌碑は以前にも掲載しているが、今回も撮影したので、再掲載です。 <参考:奈良銀輪散歩(その1) 2009.5.19.>葉根かづら 今する妹を うら若み いざ率川( いざかは)の 音の清( さや)けさ (万葉集巻7-1112) <はねかづらを今つけているおとめがうら若く初々しいので、いざいざ と誘う、その率川(いざかは)の瀬音のすがすがしいことよ。>(右から、春日社、阿波社、住吉社)(七媛女<ななおとめ>・ゆり姫・稚児行列安全祈願祭)(神官入場)(笹百合を乗せた山車:百合は作りものです。行列では沿道の人にこれ を配ったりもします。小生も一枝頂戴して持ち帰りました。) 三枝<さいぐさ>は、茎が三つに分かれている植物の意で、ミツマタ、ジンチョウゲ、ヤマユリ、フクジュソウ、ミツバセリなど諸説あるが、ここでは百合の花のことである。百合の古名は「佐韋(さい)」であったとも。(七媛女<ななおとめ>・ゆり姫・稚児行列)(同上)(三条通りを行く行列)(七媛女)(ゆり姫)(稚児)

2012.06.17

コメント(4)

-

偐万葉・ビッグジョン篇(その13)

偐万葉・ビッグジョン篇(その13) 昨日に続き本日も偐万葉です。ビッグジョン篇(その13)をお楽しみ下さいませ。 <参考>過去の偐万葉・ビッグジョン篇はコチラからどうぞ。 ビッグジョン氏のブログはコチラからどうぞ。 偐家持が交野歩麻呂に贈りて詠める歌15首併せ俳句1句 並びに歩麻呂が詠める歌1首しくしくに 降れる雨かも けいの花 咲けど今年は 君のあらなく (注)けい=シラン(紫蘭)のこと。万葉集巻17-3967・3968の歌 の序文で大伴池主は「蘭けいくさむらを隔てて・・」と家持 と自分を蘭とシランに譬えている。ここでは、大伴家持が 大伴池主の死後にシランが雨に濡れて咲いているのを 見て、池主を偲んでいるという設定で歌にしてみた。 (シラン) (カマキリ)カマキリも ヤットコヤットコ 繰り出した 今し生まれぬ 交野が原に (藤原鎌切)ウンランは 土手のマツバに 石垣の ツタバもいづれ 色ぞはかなき (偐雲蘭) (注)マツバ=マツバウンラン(松葉海蘭) ツタバ=ツタバウンラン(蔦葉海蘭) (ツタバウンラン) (カキネガラシ)垣根芥子(かきねがらし) 道の辺しみみ 生(お)ひたれど それと知る人 ほかにあらなく (芥子川詳之介)山祇(やまつみ)の 清き衣を まとひつつ 今しも咲ける 大山蓮華 (オオヤマレンゲ) (ウラシマソウ)鯛釣りの 浦島の兒も しかや言ふ 蛇草(へびくさ)ならじ 浦島草(うらしまさう)と石切の 亀の池にも 櫓(やぐら)亀 櫓(やぐら)葱(ねぎ)持ち 背子訪ね来(こ)よ (葱(ねぎ)速(はや)日(ひの)尊(みこと)) (注)櫓葱=ネギの変種。本来花になる尖端部分が花ではなく子株に なる。葱の先からまた葱が生ずることから二階葱、親子葱 などの別称もある。 葱速日尊=饒(にぎ)速(はや)日(ひの)尊(みこと)のパロディ。ニギハヤヒは物部氏の祖。大 阪府東大阪市の石切神社はニギハヤヒとその息子 のウマシマデを祀る。 歩麻呂が返せる歌1首櫓亀 待つ石切の オオヤシロ いざ訪ねやも ネギ背負いて我 (ネギツクリノミコト) (ヤグラネギ) (朝顔丸の船首像)わだつみの 声聞かましと 言ふならむ 旅順の海に 散りし魂(たま)はも朝顔も 首を取られて 沈みける (神戸千代女) (注)朝顔=朝顔丸のこと。日露戦争の旅順口閉塞作戦の第三次作 戦で軍に自沈船として徴収され旅順港外に沈没せしめら れた汽船。その船首像が取り外されて神戸の海事博物館 に陳列されている。 (元句)朝顔に つるべ取られて もらひ水 (加賀千代女) 又は、 朝顔や つるべ取られて もらひ水 (同上)うめもどき 葉陰に咲くや 人知れず 思ひ始(そ)めにし 恋ほととぎす (恋もどき麻呂) (ウメモドキ) (七段花)醒めやらぬ 夢の色にし 幻の やまあぢさゐの 花は咲きたり (偐夢持)七段花 咲きて午後より わが里も 雨になるとふ 梅雨に入るらし (偐雨持)ささゆりの さやにさやさや はつなつの 風に咲きしを ひとな忘れそ (偐姥百合) (ササユリ)野に薊(あざみ) 靫草(うつぼぐさ)咲き 茅(ちがや)の穂 光る夏来ぬ 蝶(てふ)は翔び行く (挑麻呂(てふまろ)) (ノアザミ) (ウツボグサ)紫の 舞へる花かも 憎からず ひとの庭にし 咲くとはいへど (大置き去りの皇子) (注)紫の舞へる花=三角葉オキザリスの別名が「紫の舞」。 (本歌)むらさきの にほへる妹を 憎くあらば 人づまゆゑに 吾恋ひめやも (大海人皇子 万葉集巻1-21) (紫の舞)さゆり花 後(ゆり)に行かめと 雨障(あまつつ)み するを悔やめど 後(ゆり)の祭か (梅雨家持) (注)後=万葉の頃は「後」を「ゆり」と訓んだ。音が同じということか ら「さ百合花」は「後」の枕詞となっている。 (率川神社の三枝祭<ゆり祭>)<注>掲載写真は全てビッグジョン氏のブログからの転載です。

2012.06.16

コメント(6)

-

偐万葉・英坊篇(その10)

偐万葉・英坊篇(その10) ブロ友・英坊3氏とのやりとりの歌が早くもかなり溜まってしまいました。よって本日は、偐万葉・第144弾、偐万葉・英坊篇(その10)をアップすることと致します。字の大きさをワンポイント小さくしましたが、それでも字数オーバーにて数首積み残し、次回繰越しであります。 <参考>過去の偐万葉・英坊篇はコチラからどうぞ。 英坊3氏のブログはコチラからどうぞ。 偐家持が英麻呂に贈りて詠める歌8首併せ俳句1句 並びに英麻呂が詠める歌8首併せ俳句1句 英麻呂が贈り来れる歌3首朝一(あさいち)に 開く扉で 目に入るは なんと予期せぬ 英坊の篇厚顔も 慣れてしまえば ひふさめて 型のやぶれも いたすこわさよまたもやの 予期せぬことの お披露目に うれしはずかし てれるこころよ 偐家持が返せる歌1首やぶるるも こはるるもよし きみがまま うたひてあらな われもしかある 英麻呂が追和して詠める歌3首ぐみの実の 訴える艶 口さそい 舌で転がし 噛むをためらう花菖蒲 色のあまたに 咲くなかで 一際尊き 白花紫花花蘇芳 木に生る豆と 見たがえて 手持ち湯と塩 はずかし隠し (注)上は、下記4首に追和せるものなり。 グミの実の 赤く熟れゆく 夕暮れは 幼きわれの 影も行くらし 春花の とき短くて 花蘇芳(はなずおう) 枝垂(しだ)る豆かも 夏むさくるし 花蘇芳 豆はしみみに 生(な)りたれど 醜(しこ)の醜豆(しこまめ) 塩茹でも得じ (偐豆持) 花菖蒲( はなせうぶ) 待ちて咲くなる 五月雨に 隠(こも)り障(つつ)むは おその風流士(みやびを) (偐郎女(にせのいらつめ)) 英坊3氏が贈り来れる句(数字変換可能俳句)庭に咲く(28239) 匂(20)い(1)臭(93)い(1)は(8) 白(46)い(1)花(87) (英麻呂) 偐家持が付けたる脇句ひ(1)と(10)よ(4)く(9)な(7)れ(0)ば(8) む(6)し(4)は(8)と(10)く(9)こ(5)よ(4) (偐家持)人避くなれば 虫は疾く来よ 英麻呂が贈り来れる歌1首漕ぐオール 天の航路に 駆け上る ビルの水脈 東横掘 偐家持が返せる歌1首横槍は 入れじ横掘 漕ぎ出でな 天つ海にし 波は立つともシモツケも 咲くや能登の海(み) 我が背子が 夏の風とし 行けるその道 いにしへの 人も行きしや 長浜へ 背子見し海は われも見が欲し (本歌)珠洲の海に 朝びらきして こぎ来れば 長浜の浦に 月照りにけり (大伴家持 万葉集巻17-4029) (注)長浜の浦=七尾南湾の福浦、三室付近説や富山県氷見市松田 江の長浜説など諸説あり何処とも定まらないが、大 伴家持は珠洲を発って長浜の浦経由伏木への船旅 をしている。 英麻呂が追和せる歌1首シモツケの 咲く花道に 涼風と 花のいろあい 夏を告ぐかな白山(しらやま)の ひめもいますや 神さぶる 洞(ほら)にしあれり 能登の平坂 (海部白人(うみべのしろひと)) (注)洞=富山県氷見市にある国史跡大崎洞窟住居跡。白山社の ご神体でもある。 英遠(あを)の浦 寄す波見つつ 行く背子を 名付け呼ぶらし 英坊なりと (海部青人(うみべのあをひと)) (本歌)英遠(あを)の浦に 寄する白波 いや増しに 立ち重(し)き寄せ来(く) 東風(あゆ)を疾(いた)みかも (大伴家持 万葉集巻18-4093) (注)英遠の浦=富山県氷見市阿尾付近の海ミステイク 見捨て置く(ミステオク)こと ならずとて またも来たるや 越の背子かな (大隅定家(オースミテイカ))英遠(あを)の浦 沖辺(おきへ)の小舟 影絶えて 音のみ高し 寄する白波 <注>掲載写真は全て英坊3氏のブログからの転載です。

2012.06.15

コメント(4)

-

囲碁例会・ムラサキシキブの花

本日は囲碁例会の日。雨は降りそうもないので、MTBで出掛けることとしました。車道を走ったり、歩道を走ったりしながら梅田スカイビルまで銀輪散歩でありました。 中央大通りの歩道を西に向かって(つまり大阪市内に向かって)走っていて、路面にこんな表示があることに気が付きました。震災などで交通機関がストップして徒歩で帰宅する人のための標識のようでありますが、今まで記載されている文字をよくは見ていなかったので、こういうものであるとは迂闊にも存じ上げませなんだ。(徒歩帰宅者支援ルート標識) ただ、下部の「R170号→大阪市内」の表示の意味がもひとつよく分からない。国道308号は東西に走る中央大通りのことで、矢印方向(即ち西方向)が大阪市内なのである。R170号は南北に走る国道(外環状道路)なのであるが、この先でこれと交差している、という意味なんだろうか?実際にはR170号は後にあるので、その心算の表示なんだろうか。まあ、これでは余り支援にはなっていないようです。却って混乱しますな。 <注>一夜明けて考えてみると、どうやら「この道は、国道308号線 で、170号線と大阪市内を結んでいますよ。そして矢印の方向 に行くと大阪市内です。」という意味のようです。 自宅を出たのが10時31分。アポロカフェ到着が11時51分。丁度1時間20分掛かったことになる。今回は何処にも立ち寄らずに走り続けたので、「ドアtoドア」で所要時間は1時間20分ということになる。昼食を済ませ、スカイビルの駐輪場にMTBを駐輪してから、買い求めたいものがあったので紀伊国屋書店まで徒歩で向かう。買い物を済ませて梅田スカイビルの方に引き返していると、前を歩いているのが囲碁仲間の平◎氏であることに気付く。同氏と雑談しながら会場へ。 本日の出席者は荒◎氏、青◎氏、竹◎氏、村◎氏と平◎氏、小生の6名。最初に荒◎氏と手合わせ。黒石を深追いし過ぎて返り討ちに遭うというお粗末な失敗。大敗でありました。次に平◎氏と打って勝利。最後は竹◎氏と。終盤でもつれ、左上の白の大石を返り討ちに仕留めて楽勝気分でいたが最後の最後でミス。今度は右下の黒石を殺され逆転。惜敗でありました。かくて本日は1勝2敗。今年の通算成績は21勝16敗となりました。(七夕飾り) 梅田スカイビルではもう七夕飾りが今年も。 第一戦負けた後、喫煙をするため1階に降りて、喫煙場所へ。ついでに「花野」を散策したら、ムラサキシキブの花が咲いていました。なかなか面白い花である。(ムラサキシキブの花)(同上)(同上・これはまだ蕾)めぐりあひて みしやそれとも しらぬまに 咲くやむらさき しきぶの花は (偐紫田舎式部) (本歌) めぐりあひて みしやそれとも わかぬまに 雲がくれにし 夜半の月かな (紫式部 新古今集1497 小倉百人一首57)スカイビル 梅田花野に 風吹けば いでそよ母の 名の花咲ける (大同小異) (本歌) ありま山 猪名の笹原 風ふけば いでそよ人を わすれやはする (大弐三位 後拾遺集709 小倉百人一首58) (注)大弐三位=藤原賢子。紫式部の娘。正三位大宰大弐高階成章 の妻となり、その後、後冷泉天皇の乳母となり三位を 賜る。越後の弁とも呼ばれる。 いでそよ=まったくそうですよ。「いで」は「いや」「もう」で感動 詞。「そよ」は「それよ」、「そうですよ」の意。<参考>ムラサキシキブの実は過去の日記にアップしています。 囲碁例会・銀輪散歩・ドイツXmasマーケット 2011.12.7. 囲碁例会と万葉歌碑除幕式 2011.11.3. 囲碁例会・アズキナシの実ほか 2011.10.12.

2012.06.13

コメント(14)

-

第101回智麻呂絵画展

第101回智麻呂絵画展 先月100回目を達成した智麻呂絵画展でありましたが、本日は101回目、新たなる智麻呂絵画展のスタートであります。 どうぞご入場、ごゆるりとご覧下さいませ。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ (玉葱) 玉葱も、智麻呂氏の手になると、このようにも軽やかで楽しい素敵な絵になるのでありますな。 これは淡路島の玉葱です。智麻呂邸ご近所のSちゃん・K君姉弟のことは、智麻呂氏のよきお友達、可愛いお友達であることなどはこの絵画展の常連の方は先刻ご承知のことと存じますが、そのK君が淡路島家族旅行のお土産とて、智麻呂邸にお持ち下さいました。淡路島 帰り土産の 玉葱を いく個描きぬる 絵師の智麻呂 (源 玉葱) (本歌) 淡路島 かよふ千鳥の なくこゑに いく夜ねざめぬ 須磨の関守 (源兼昌 金葉集288 小倉百人一首78) <参考> 玉葱が登場する智麻呂絵画展は下記の通りです。 第41回、第59回、第81回(紫陽花) この紫陽花の絵、なかなかの力作です。上の玉葱と共に、偐家持館長お薦めの作品であります(笑)。 梅雨に入ると、やはり紫陽花の花が目に付きますね。「卯の花くたし」という言葉がある所為か、卯の花に雨は何やら無惨な感じを伴い、アカシアの雨は、昔流行った歌の所為で何やら悲しいものが伴いますが、紫陽花とか菖蒲は雨こそが似合う花でありますな。 雨に似合ひたる花は、あやめ、あぢさゐ。長雨の庭にあぢさゐの少しばかり咲けるをつれづれに眺めやるはいとをかし。やみたるあとの花の上に玉露のふたつみつのこりたるはさらなり。偐少納言ならこんな風にでも言うのでしょうか。 もう5年前のことになるが、若草の友人と熊野旅行をした時に詠んだ歌なども思い出されました。この時も雨でしたが、雨上りの紫陽花の花の先を那智の山々に次々と雲が、霧が立ち昇っているのでありました。あぢさゐの 色なまめかし 花越しに 霧立ち昇る 那智の山々 (偐家持) (注)2007年6月17日記事に掲載の歌の再掲載です。 アジサイの語源などについては「2007.6.9.紫陽花」参照 <参考> アジサイの絵が登場する智麻呂絵画展は下記の通りです。 第1回、第4回、第7回、第34回、第36回、第37回、第40回 第58回、第59回、第81回、第82回、第100回(スミレ) このスミレは、当日記の2012年5月17日の記事に掲載のスミレの写真を参考に絵にされたものらしい。 <参考> スミレの登場する智麻呂絵画展は下記の通りです。 第1回、第2回、第26回、第52回、第58回、第70回、第74回 (パンジーを含む。)(薔薇) 智麻呂氏はやはり花の画家でありますな。花の絵がお得意なのは、花が大好きだからでしょう。花のある処には智麻呂氏は必ず出没する(笑)。 これは智麻呂氏の散歩コースにある家々の方には夙に認識されていて、智麻呂氏が来られると庭の花を摘んで智麻呂氏に「はい、どうぞ。」という方も結構いらっしゃるようなのである。小生は、こういう智麻呂氏は「蜂麻呂」と呼んだりもしているのであるが、ナニ蜂かは定かではない(笑)。 <参考> バラが登場する智麻呂絵画展は下記の通りです。 第3回、第34回(グミ) これは、デイサービスで描かれた「グミ」であります。 グミは智麻呂絵画展初登場であります。 デイサービスでの智麻呂ファンの方がお持ち下さった画材のグミの木を写生されたもの。当日記でも先日グミの写真をアップしましたが、偶然にも智麻呂氏も同じ頃に「グミの絵」を描いて居られたという訳で、何やらこの頃波調が合って来たようです。 それはさて置き、智麻呂氏の特技は「絵」だけではなく、歌もそうなのである。よく通る美しいその歌声は、デイサービスに通われている女性陣には大人気のよう。智麻呂氏の歌を聴きながら合掌しているおばあちゃんもいらっしゃるとか。こういう側面の智麻呂は「歌麻呂」と呼ぶべきでありますが、歌麻呂はもう先人が居られますので、「智麻呂観音菩薩」と呼んで置きましょうか(笑)。ぐみの実の 高きにありて 恨めしと 見つつ行きにし こともありけり (偐家持) 恒郎女様も仰って居りましたが、グミの実は子供にとっては結構なオヤツでありました。野山や道の辺でこれを見付けると必ず手を伸ばしたもの。恒郎女様はなさらなかったでしょうが、他人様の庭であれ、手の届く処にある限りは腕白どもの餌食になるというものであったのですな。 しかし、小さい子供にとっては、その木はとても高いもので、赤々と熟れたグミの実は、高嶺の花ならぬ高枝の実でありました。気の利く腕白兄ちゃんやその家のおばさんが一枝手折ってくれるのでなければ、ありつくことが出来なかったのであります(笑)。(ツツジ) 小生は昨日(6月10日)智麻呂氏をお訪ねしたのですが、このツツジはその直前に仕上がったばかりという絵でありました。 <参考> ツツジの登場する智麻呂絵画展は下記の通り。 第32回、第33回、第35回、第58回、第79回、第99回 下の可愛らしい動物のお饅頭は、前々回にお訪ねした折に、手土産と画材を兼ねてお持ちしたものでありましたが、狙い通りに「絵」となりました。今回は全員揃って絵となりましたが、それぞれご紹介申し上げますと、上段左から、蛙、豚、ネズミ、下段左から、パンダ、ひよこ、兎であります。(お饅頭)<参考>同様のお饅頭の絵は第78回にも登場しています。 今回は7点と出展作品は少なめでありましたが、智麻呂絵画お楽しみ戴けましたでしょうか。今回もご来場賜り有難うございました。 <追記:2022.9.2.>上掲の「紫陽花」と「スミレ」の絵が右90度転倒した形に表示が変わってしまっていることに気づきましたので、これを貼り替えました。また、「お饅頭」が表示されなくなっていましたので、新しく貼り付けました。

2012.06.11

コメント(10)

-

青雲会囲碁例会・川俣神社

本日は大学の同窓会・青雲会の囲碁サークルの例会の日。 昨年8月13日の囲碁大会(参照:第8回青雲会囲碁大会)以来の青雲会囲碁サークルへの参加である。例会の方は、とんとご無沙汰で一年以上のブランクがある。 昨日、大阪は梅雨入りしたが、今日の予報は「曇り」であったので、会場まで自転車(MTB)で出掛けることとしました。会場は裁判所の西隣にあるセキスイのビルの北隣のビルの2階であるから、梅田スカイビルよりは近い。途中、脇道に入ったりしながらの銀輪散歩も兼ねてという、いつもながらの道中であります。 いつも走る中央大通りであるが、中央環状線を越えた処で、今日は一つ北側の裏道を走ってみた。第二寝屋川に架かる川俣大橋の手前で神社が目に入ったので立ち寄ってみた。川俣神社とある。この辺の地名が「川俣」であるから、納得なのであるが、説明書きを見ると、結構古い神社のようだ。(川俣神社) (説明書き:画像をクリックして拡大画面でお読み下さい。) 水たまる 依網(よさみ)池に ぬなは繰り 延(は)へけく知らに 堰杙(ゐぐひ)築(つ)く 川俣江の 菱茎(ひしがら)の さしけく知らに 吾が心し いや愚(うこ)にして (日本書紀・応神天皇13年9月条)(歌意:よさみ池でジュンサイを手繰って、ずっと先まで気を配っていた のを知らずに、また、岸辺に護岸の杭を打つ川俣の江の菱茎 が、遠くまで伸びているのを知らずに、私は全く愚かでした。)(注)応神天皇が、息子のオホサザキ(後の仁徳天皇)が髪長媛を慕って いることを知り、彼に彼女を与えようとする。そのことを知って、オホ サザキが感激して詠った歌である。(神椿) 境内の神椿。もう実が沢山生っていました。(第二寝屋川)みそさざい いづく鳴き行く 寝屋川に ぬなはも菱も ありといはなくに (偐菱持) 第二寝屋川は、小生の銀輪散歩コースの恩智川から分岐して西流し近畿自動車道(中央環状道路)を潜る手前で北西向きに流れを変え、大阪城の北側で寝屋川と合流して大川(旧淀川)に注ぐ川である。 上の写真は川俣大橋の上から南方向を見た景色。高架は阪神高速13号東大阪線であり、その下が中央大通りである。 大阪城公園で時刻を見ると11時56分。公園内のレストランで昼食とする。(大阪証券取引所) 昼食後、公園内を暫く走ってから、北浜、中之島経由で裁判所前の合同庁舎の前庭に到着。此処の駐輪場にMTBを停め、歩いて会場へ。 会場に着くと既に山◎氏と神◎氏が来て居られて対局が始まっていました。しばし、観戦させて戴く。そこへ新◎氏がやって来られたので、対局願うこととする。 第一戦は、序盤結構手厚く打ったのが後半に活きて地となり、勝利。もう一番と新◎氏が仰るので第二戦も同氏と打つ。これも勝って連勝。同期の黒◎君も来ていたので、彼とは成績表には記載しない番外ということで2局打つ。続いて岡◎氏とお手合わせ。岡◎氏とは一昨年に対局していて負けているので、今回は雪辱戦である。打ちこんで来た相手石に寄りかかるようにして攻めつつ相手陣地になだれ込み、混戦の末振り替わりとなりましたが、小生の方が部のよい振り替わりで楽勝。雪辱を果たしました。 ということで、本日は3勝無敗。青雲会囲碁の例会成績はこれまで余り振るわず、戦績表を見ると6勝11敗でありましたから、これで9勝11敗。借金2まで戻しました。 他の参加者は玉◎氏、田◎氏、で総勢8名の出席とやや少なめでありました。午後4時10分、未だ打っている方も居られましたが、小生はお先に失礼して、帰途に。 帰途は花園中央公園の菖蒲園で一休み。花を愛でつつ、黄昏の紫煙一服でありました。(花菖蒲)(同上)

2012.06.09

コメント(6)

-

偐万葉・若草篇(その8)

偐万葉・若草篇(その8) 今日から近畿も梅雨入りしたとのこと。 銀輪にも雨障みの日が続きそうです。 さて、本日は偐万葉シリーズ第143弾、若草篇(その8)をお届け致します。 <参考>過去の偐万葉・若草篇はコチラからどうぞ。 偐家持が小万知に贈りて詠める歌5首 並びに小万知が詠める歌1首梅の花 咲きたるからは 南風 ミモザとわれも 恋ひつつ待たむ (ミモザ:写真提供 小万知氏)しろがねも くがねも玉も 何せむに まされる宝 二階西の間 (二階の奥ら) (本歌)銀(しろがね)も 金(くがね)も玉も 何せむに まされる宝 子にしかめやも (山上憶良 万葉集巻5-803)うすべにに 桜咲きゆく 生駒嶺の こずゑ目に見ゆ 泣けとごとくに (偐啄木) (本歌)やはらかに 柳青める 北上の 岸辺目に見ゆ 泣けとごとくに (石川啄木) 小万知氏が贈り来れる歌1首智麻呂の 百草(ももくさ)なりて 千草(ちぐさ)まで つがまほしけれ いろどり綾に 偐家持が返せる歌2首百草も 千草も何ぞ 万葉の 歌にし花は 咲きてつぐなれ百代(ももよ)にも つぎてあらまし 智麻呂が つむぎ咲くなる 八千種(やちぐさ)の花 偐家持が偐山頭火に贈りて詠める歌3首併せ俳句5句 並びに偐山頭火が詠める歌1首併せ俳句3句 偐山頭火が贈り来れる歌1首大原に 大雪降れり 板葺の ガタガタ屋根に 降らまくは後 (藤原大家夫人) (本歌) わが里に 大雪ふれり 大原の 古(ふ)りにし里に ふらまくは後(のち) (天武天皇 万葉集巻2-103) (注)板葺宮は皇極天皇であるが、天武天皇の浄御原宮も同じ場所に あったようだから、ここは語呂から言っても「板葺き」がいいようで すな。 偐家持が返せる歌1首わが宮の カミさん恐し 板葺の 朽ち果つ屋根も ままにし置けと (さっぶ~天皇) (本歌)わが岡の おかみ()に言ひて ふらしめし 雪の摧(くだ)けて そこにちりけむ (藤原夫人 万葉集巻2-104) 偐山頭火が贈り来る句並びに偐家持が付けたる脇句各2句 俯いて そっと差し出す 三杯目 (酒讃湯火) 四杯目からは 遠慮も忘れ (只野呑兵衛) 四杯目で 酔って上向く 海棠花 (偐海棠花) 五杯目からは 底なしとなり (偐酒持)ふる事(ごと)の ふみにゆかりの 多(おほ)に咲けば 花もゆかしく 奈良八重桜(ならのやへざくら) (多神社:写真提供 偐山頭火氏)色なけれ をのこ二人し 銀輪の 音かろやかに 磯城(しき)ゆ忍坂(おつさか) 偐山頭火が贈り来れる句1句 描いても 描いても 白いキャンバス <偐山頭火> 偐家持が戯れに追和せる句3句 考えへも 考へても つたない句 <偐霹靂火> さてどれにする 鉛筆の色 <偐霹靂火> うしろ姿で ゑがいているか <偐霹靂火> (元句)分け入っても 分け入っても 青い山 (種田山頭火) さてどちらへ行かう 風が吹く (種田山頭火) うしろ姿の しぐれて行くか (種田山頭火) <参考>偐山頭火氏のブログはコチラからどうぞ。 偐家持がりち女に贈りて詠める歌3首 並びにりち女が詠める歌2首初夏(はつなつ)の 風は青葉に たはむれて 来よとやわれを さし招くらし(銀輪家持) りち女が贈り来れる歌2首君描けば みな生き生きと 歌ひ出す 愛なる神の わざにし似るや君が筆は やさしき神の み手なるや ものみないのち 得てぞかがやく 偐家持が返せる歌2首谷中ゆも りち女くれにし 時々の ことも励みと わが二人来(こ)し (偐智麻呂)我妹子の 言の葉さやに 水無月の 風にしさやぐ 若草の里 (六本木ヒルズと竜:写真提供 りち女氏)

2012.06.08

コメント(4)

-

囲碁例会・そして会社設立パーティ

本日は囲碁例会の日。 天気も問題なし。 本来なら自転車で会場の梅田スカイビルまで行く処なのだが、午後6時過ぎから、大学の後輩の松◎氏が起業され、会社設立パーティと発進式を行うということで、それへの出席要請があり、それに応えて出席する必要あり、という訳で自転車は諦め、電車で出掛けることに。 例によって、先ず昼食。いつものアポロカフェへ。この店は以前にも書いたが小生の高校の後輩になる女性二人がやっている喫茶店なのである。小生の元の勤務先会社の女子社員がこの店の女性と高校の同級生であるのだが(その女子社員と面識を得た経緯はこの3月14日の記事参照)、今日もまたご一緒になりました。 それはさて置き、囲碁例会でありますが、出席者は竹◎氏、福◎氏、青◎氏、村◎氏、平◎氏と小生の6名。 戦績の方は、竹◎氏に負け、福◎氏と村◎氏に勝ち、2勝1敗。今年に入ってからの通算成績は20勝14敗となりました。(梅田スカイビル)(同上) 囲碁例会の後、堺筋本町に出て、会社発進会と懇親パーティの会場の大阪産業創造館へと向かう。少し早く着き過ぎたので、向かいの喫茶店で時間潰し。すると友人から電話があり、或る短歌についての意見を求められる。くそみそに評価して置きましたが・・まあ、半分は冗談みたいなものだから問題はないでしょう。 さて、発進会(式)の会場に入ると大勢の人。100名はゆうに超えていただろう(200名に達していたかも。)。東京や四国や遠方からもまた多種多様の業種の皆さんが勢ぞろい。松◎氏の人脈の広さですな。既に世捨て人となっているのは小生位なものですかな。 久し振りに現役時代のことも思い出させるパーティでありました。出席者の中には大学同窓などで、面識のある方が3名居られましたが他は全て初対面。楽しく過ごさせて戴きました。八千種(やちぐさ)の 花は移ろふ 常磐(ときは)なる 松の小枝(さえだ)を われは結ばな (大伴家持 万葉集巻20-4501) 花は数知れず沢山あるけれど、それらは色移ろう、はかないもの。そのようなものに思いは託さず、常盤に青々と変ることなく葉を繁らせている、松の枝を私は結ぶこととしよう。というような意味の歌であるが、今回の主役は松◎氏であるので、「松」に掛けた歌として思い付く中では、この歌が最も今日の日に相応しいだろう。松◎氏の縁で集った人々とのご縁を後々まで大切にしよう・・というような意味に解釈して、本日の同氏への「はなむけ」の歌とします。同氏の前途に幸いあらんことを祈る。(大阪産業創造館)

2012.06.06

コメント(8)

-

墓参・月見草、ドクダミ

本日は家でお留守番。NHK杯囲碁を観たり、ブログの整理をしたり、本を読んだり、居眠りしたり、と家でゴロゴロの一日でありました。ということで、何と言って書くこともないのであるが、昨日の墓参の折の写真があるので、これをアップすることと致します。毎月の墓参であるが、昨日は初めて夕方の墓参となってしまった。墓参は朝の内にするものと相場が決まっているようだが、夕方も悪くはないと思う。 それはさて置き、墓参の道の辺に咲いていた「野良花」であります。(ドクダミ) ドクダミの花はこの時期、庭の片隅、道端、土手など、至る処で見掛ける花にて、珍しくも何ともないのであるが、黄昏が迫る頃には、その白さが冴えて目を引く花となる。そして、湿った夕風が吹いているのでありました。(同上) とりわけ群生している様は、何やら模様のようにて、デザインとしても美しい。ただ、近づいて写真に撮ろうとすると、匂いの方がチョットでありますな。 この匂いとドクダミという音としても意味の上でもチョットと難ありということで、この花は「ドクダミ茶」にはなり得ても、「歌」に詠われる花とはなり得なかったということであるのでしょう。しかし、このような花をも歌にするのでなければ、偐万葉とは言えない、とて1首。たそがれの やまのへのみち ほあかりを ともしゆくなる どくだみのはな (偐家持)(同上) そしてマツヨイグサ。太宰治が「富嶽百景」で「富士には月見草がよく似合う」と書いたのはオオマツヨイグサであるが、これは背丈が低いからコマツヨイグサのようですな。 「生駒山にはコマツヨイグサがよく似合う。」 (大体治) 「いや、恩智川にこそよく似合う。」 (ダサい治) 「余り、茶化してはいかん。」 (ドクダミ茶) まだ、月も出でぬとあれば、「待てど暮らせど出ぬ月は」とて、ただ、いたづらに夕日を眺めているのでありました。(マツヨイグサ)(同上) こちらはヒルザキツキミソウ。最近はこの花もよく見掛けるようになりましたが、いつしかこの花にも「野良花」となるものが出て来たようにて、川べりにへばりついて誰のものとてなく咲いているのでありました。こちらは月には興味なしの風情。無邪気に明るく、その花姿は燦々と降り注ぐ日の光こそが似合いのようです。(ヒルザキツキミソウ) 墓参が終わる頃、夕日は静かに雲の間に沈もうとしているのでありました。遠雷の 音する道の 日は暮れて 宵待草の ひとつ咲くあり (偐家持)(大阪平野夕景)

2012.06.03

コメント(16)

-

花逍遥・ぐみ、ハナズオウ、花菖蒲

銀輪散歩にて見掛けた花などを掲載する記事は「花逍遥」、「花遍路」などのタイトルを付けているが、その時々の思い付きで付けたに過ぎず、両者の内容には何の違いもない。しかし、「花遍路」は花を見ようと意識して廻っているようなイメージがあるのに対して「花逍遥」は偶々花を見掛けたというようなイメージでしょうか。だとすれば、小生の場合は多くは花逍遥でありますかな。 まあ、遍路でも、逍遥でも、散歩でも、散策でも、遊覧でも、漫遊でも何でもいいという程度のものであります。ブロ友のビッグジョン氏のように花の名には詳しくありませんので、そう珍しい花と出会うこともなく、というのがヤカモチの花逍遥というものであります。(グミ)(同上) グミにも色々品種があるようですが、そういう区別はヤカモチの辞書にはなく、グミは全て「グミ」でありますな。 子供の頃にはグミの木はよく見掛けたものであるが、近頃は余り目にしない。この実の甘さと後味に少し残る渋みは子供時代のことを思い出させる郷愁の味と言うべきか。今、口にしたらそれはきっとそれ程美味しいものではないのであろう。もう長らく口にしていませぬが・・。(同上)(同上) このグミは通りかかった民家の庭に生っていたもので、手を伸ばせば何個かは容易に摘み取ることができたので、子供時代なら間違いなく失敬していたに違いないのだが、大人となったヤカモチは写真に撮ることはあっても・・であります(笑)。グミの実の 赤く熟れゆく 夕暮れは 幼きわれの 影も行くらし (偐家持)(花蘇芳の実) これはわが庭のハナズオウの実。わが庭にはグミの木はなくて、花蘇芳の実が暑苦しく生っています。枝豆にもならぬ豆であります。春花の とき短くて 花蘇芳 枝垂る豆かも 夏むさくるし (偐家持) 花蘇芳 豆はしみみに 生(な)りたれど 醜(しこ)の醜豆(しこまめ) 塩茹でも得じ (偐豆持)(花菖蒲) タイトルが「花逍遥」とあるに、グミの実とハナズオウの豆だけでは「実逍遥」となり、「羊頭狗肉」ならぬ「花頭豆実」でありますな。で、花園公園の花菖蒲を掲載して辻褄を合せて置くことと致します。<参考>アヤメ、花菖蒲などが掲載されている過去記事 2008.6.10. アヤメが見ごろ 2009.6. 4. 花園中央公園の花 2010.5.25. 銀輪花遍路(その4) 2011.6.28. しあわせの村小旅行(同上) 花菖蒲 待ちて咲くなる 五月雨に 隠(こも)り障(つつ)むは おその風流士(みやびを) (偐郎女(にせのいらつめ)) (注)五月雨に隠り障むは=「五月雨で出掛けることもならず家に 籠っているというのは」の意。 「雨障み(あまつつみ)」というのは、雨 が降っていることを口実にして恋人 の許に行かないこと、またはその口 実のこと。男の口実の常套手段であ ったよう。<参考>偐万葉田舎家持歌集のカテゴリー「花」の記事は下記からどうぞ。 カテゴリー「花」記事の一覧窓口

2012.06.01

コメント(12)

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

-

- ニュース

- クマは私のすぐ近くにいた! 生活圏に…

- (2025-11-14 11:10:46)

-

-

-

- ★つ・ぶ・や・き★

- BLドラマ「PUNKS△TRIANGLE<パンクス…

- (2025-11-14 20:00:06)

-

-

-

- ひとりごと

- 今日の気になるもの 11/14

- (2025-11-14 13:07:40)

-