2012年09月の記事

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

裏磐梯銀輪散歩<3>・五色沼逍遥(赤沼・深泥沼・弁天沼)

(承前) 毘沙門沼から更に上って行くと次に姿を現すのは赤沼。(赤沼) 赤沼の名の由来は、水辺に生える葦などの草木の根元が、沈着・沈殿した酸化鉄の所為で赤味がかって見えることによるというが、ちょっと無理がある命名ですかな。(同上)(みどろ沼) 深泥沼という名は京都の深泥ヶ池の名を想起させる。翡翠色の水面と葦の草の色、その根元の赤味がかった色とが美しく調和して、やさしい佇まい。もの静かな女性を思わせる沼でもある。(みどろ沼から竜沼、弁天沼への道<五色沼自然探勝路>)(同上) 探勝路の道は、沼から流れ出す水が小川となって道の脇を流れていたりもして、心地良い歩きが楽しめる。緑のトンネル。水の音。虫の声。さやかに風も吹いている。湿気が多い所為かひんやりした湿った空気が肌に触れて行き、時として鍾乳洞の洞窟の道を歩いているような錯覚さえ覚えるのである。(同上)(同上) 草木に立ち混じって目立つのは巨大な羊歯である。空気が常に湿っているから、このように見事なシダの群生が可能となるのであろう。 竜沼は木立の間から辛うじて見えるのみにて、撮影ポイントを求めて歩いているうちに全く見えなくなってしまいましたので、写真はありません。竜の沼にしあれば、森深く隠れていていいのである(弁解沼)。(羊歯の群生) 森が開けて、明るい沼に出る。弁天沼である。 赤沼、深泥沼、竜沼と森に包まれた小さな沼を見て来た目には、急に開けた明るい景色がひと際印象的で、何やらほっとする感じもあって、対岸の景色に向かって叫んでみたくなったりも(笑)しないではない、清澄な明るさなのである。(弁天沼) 対岸の森の姿を水面に映す様もなかなかによろしい。真澄鏡(「まそかがみ」又は「ますかがみ」)という言葉が自ずと浮かぶ。まそかがみ、まそかがみ、と呟いてみるが、歌は出て来ない・・(笑)。(同上)(同上)真澄鏡(まそかがみ) 手には取らえぬ 弁天の 水沼(みぬま)の葦の 風とならまし (偐家持)(同上) 弁天沼の次は瑠璃沼。ビューポイントのベンチで先客の若い女性二人連れが楽しそうに自動シャッターを設定して記念写真を撮っていましたが、小生は、水際に大きなヒキガエルを発見。彼女たちに負けずに蛙さんのポートレート撮影に精を出す(笑)。(ヒキガエル)(同上) 少し前に回って、しつこくもう1枚。 全然、動じない。さすがガマである。ガマンしている訳ではない。 汗の一つもかいてはいない。いと涼しげなる顔をしている。(同上)瑠璃沼の ルリダなるらむ ヒキガエル 微塵も揺るがず あるは羨(とも)しも (ケロ麻呂) 本日はここまで。続きは次回です。(つづく)

2012.09.30

コメント(0)

-

裏磐梯銀輪散歩<2>・五色沼逍遥(毘沙門沼)

(承前) 裏磐梯ロイヤルホテルのフロントで宅配便で送って置いた自転車・トレンクルを受け取り、代りに荷物を預け、銀輪散歩開始。ホテルは五色沼入口と国道459号線を挟んでほぼ向き合っているので、五色沼散策には丁度良い。それと、路線バスのバス停がこのホテルの玄関前ということもあって、ホテルを此処と決めたもの。五色沼自然探勝路は少し先の裏磐梯ビジターセンターの前から入ってゆくようだが、ホテルの前からも入る道があるので、それを行くことに。毘沙門沼の前に土産物店併設の食堂があったので、自転車を駐車場の片隅に駐輪し、先ず腹ごしらえとする。 昼食を済ませて、毘沙門沼に向かう。右手に石碑がある。表に回って見ると、水原秋桜子の句碑であった。(秋桜子句碑) 水漬きつつ新樹の楊ましろなり この句は、秋桜子の句集「蘆刈」所収の句。この句碑は昭和13年10月建立のものにて、秋桜子の句碑としては第1号の石碑であるとのこと。 雪解けの春のネコヤナギの白い芽吹き・・ちょっと今の季節には合わないが、それを言っても始まらない(笑)。秋桜(こすもす)の 花は咲けども 毘沙門の 木々のもみつは しましぞ待たな (偐家持)(毘沙門沼)(同上)(同上)(アキノキリンソウと野菊) 句碑は秋桜子でありましたが、咲いていたのは秋桜ではなく、アキノキリンソウと野菊でありました。 毘沙門沼から五色沼自然探勝路は始まっている。銀輪の散歩も時に徒歩(かち)ありき、であります。自転車乗り入れ禁止とあって、徒歩にて行くことに。(毘沙門沼の鯉) 毘沙門沼は五色沼の中では最大のものにて、ボート乗り場もあり、鯉も居る。幸せを呼ぶ鯉とかで、ハート型模様のある鯉に出会うと幸運があるとか、入口の売店に書いてありましたが、探勝路の水際に沢山泳いでいて、その中からこれを探すのはかなり大変。とても探す気にはならない。 この中には、ひろろさんの絵のモデルになった鯉もいるのでは、なんぞと思いながら行く。若いカップルが鯉を写真に撮っていたが、幸運は彼らに譲ることとし、小生は先へと・・であります(まあ、それでもブログの構成上、1枚だけは写真に撮りました)。(アケボノソウ) そして、アケボノソウの花。この花は「アケボノ草」よりも「アケボノ荘」という字が浮かんでしまい、下町の学生下宿なんかを連想してしまうヤカモチなのであるが、花の風情は、安アパートとは無縁の楚々とした美しさを漂わせているのでありますな(笑)。 しかし、ご覧のように蝶の姿は見えず、蟻たちが屯している処を見ると、やはり「アケボノ荘」でもあるのかも、であります。(毘沙門沼)(同上) 五色沼探勝路はウイークデイであるにも拘わらず結構人が歩いている。歩き易い手頃な距離で変化に富んだ景色が楽しめるということであるからだろう。エメラルドグリーンと言うのか、翡翠色と言うのか、瑠璃色と言うのか、水の色が何とも美しく、「見れども飽かず」であります。 まだ紅葉の季節ではないので、見上げると、さみどりのトンネルなのであるが、秋が深くなると、葉が「もみたひ」、紅葉と水面の色とが妙なるコントラストをなして、一層景色は映えることとなるのでしょうな。(同上) 毘沙門天とは四天王の一人、北方の守護神、多聞天のことであり、四天王の中でも最強とされる戦の神様。そのようないかめしい武人姿の神の名を持つ毘沙門沼であるが、沼の佇まい、水面の色はどこまでもやさしく、女性的な感じも受ける。その他の沼に比べれば、男性的で力強いイメージがあるということでもあるか。或いは冬の雪景色の中に置いてみると男性的な力強い姿を見せるのでもあるか。(ミズヒキ) 五色沼のとっかかりで、早や字数制限です。続きは次回とします。 (つづく)

2012.09.29

コメント(4)

-

裏磐梯銀輪散歩<1>・新潟から猪苗代まで

28日、29日と裏磐梯を銀輪散歩して来ました。(この記事は日付を遡って作成。実際の記入日は10月1日です。) 27日、空路新潟に入り、28日朝7時過ぎの高速バスで新潟から会津若松へ。会津若松からJRで猪苗代へ。猪苗代から乗合いバスで裏磐梯ロイヤルホテルへ。11時過ぎにホテル到着。宅配便で送って置いたトレンクルをフロントで受け取り、早速に銀輪散歩へ。 初日は五色沼、小野川湖など。2日目(29日)は桧原湖一周。3日目(30日)は台風17号の心配もあったので猪苗代湖銀輪散歩は取り止め早目に新潟まで帰って来ました。しかし、大阪の天候が荒れていて前便の大阪行き飛行機は途中で引き返して来て、新潟空港にて待機中。小生の予約していた最終便も天候調査中で飛ぶかどうかは分らないという。5時頃になって、待機中の前便が6時半に出発することになった、というので、それに便変更して貰って、無事伊丹に午後7時4~50分頃に帰って来ることが出来ました。 ということで、裏磐梯銀輪散歩のレポート、本日より何回かに分けて掲載することと致します。(富士山) 往きの飛行機の窓から遠く富士山が見えました。(猫と鴉) 朝のバス待ちの時間に、新潟駅前の小さな公園に立ち寄ると、猫とカラスが・・微妙な距離で。新潟駅前朝7時15分発のバスで会津若松へ。 会津藩は教育水準も高く、文武両面での藩士の士気も高く、幕末期に於いては「宝石のような藩」であった、というようなことを、司馬遼太郎氏が何かの本で書いて居られたかと思いますが、そのことがこの藩の悲劇ともなったと言うべきか、悲劇がその宝石の輝きを際立たせることともなった、と言うべきか。 しかし、今回はそういう記憶の散りばめられた会津若松はやり過ごして、猪苗代から磐梯山の裏手の「宝石のような」五色沼など、自然探勝の銀輪散歩なのである。これも、ブログ友の画家、ひろろさんがそのブログに於いて絵画や写真などでご紹介下さっている風光に誘われての、フラリ思い付きの旅なのであります。瑠璃色の 風も吹くらむ 磐梯の 湖沼の秋の 道をたづねな (偐家持) (会津若松駅にて) 電車には、会津の郷土玩具「赤べこ」をゆるキャラ風にした「あかべぇ」が表示されていました。会津ライナー2号で会津若松から猪苗代へ。(磐越西線、会津若松方向)(磐越西線、郡山方向。猪苗代駅)(猪苗代駅)(野口英世三体像) 野口英世は猪苗代町の出身。野口英世記念館も近くにあるようだが、今回は立ち寄らぬままとなりました。 桧原湖方面へのバス待ちの時間を、ガランとした駅前周辺をブラブラ。(野口英世三体像説明板。クリックして拡大画像でお読みください。)(マンホールの蓋)(磐梯山は雲の中。駅前の広場から。) 銀輪万葉とは言え、会津の万葉歌は1首あるのみ。会津嶺(あひづね)の 国をさ遠み 逢はなはば 偲(しの)ひにせもと 紐結ばさね (巻14-3426)(会津の山々に隔てられ遠くに離れているので逢えないなら、せめても 偲ぶよすがに衣の紐を結んで下さいな) この歌で連想するのは、人麻呂の次の歌。淡路の 野島の崎の 浜風に 妹が結びし 紐吹き返す (柿本人麻呂 万葉集巻3-251) 紐を結ぶという行為は、結びの呪力への信仰に基づくもので、親しい男女が無事の再会への祈りを込めて行ったもの。旅の安全を祈るものであるとともに、妻や恋人を偲ぶよすがでもあった。 眉が痒くなったり、蜘蛛が巣を張ると、恋しい人の訪れがあると考えたり、衣の紐を結ぶことによって再会を祈ったりと古代人は物事に色々な意味付けをしていたのである。現代の我々が何でもないと見過ごすものも切実な意味を持っていた、ということで言えば、とても色彩豊かな世界が広がっていたということでもあると言えるでしょうか。(裏磐梯ロイヤルホテル) 猪苗代駅前からバスで30分弱。国道459号線でひたすら坂道を上って、磐梯山の裏側、桧原湖と秋元湖の中間位、五色沼入口の近くにある裏磐梯ロイヤルホテルに11時過ぎに到着。これより五色沼探勝に出掛けますが、続きは次回です。(つづく)

2012.09.28

コメント(8)

-

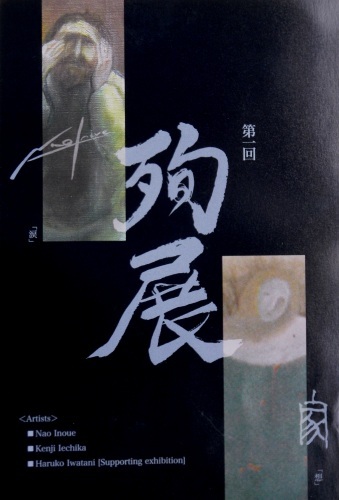

殉展そして近隣散歩

伏見散策レポートが7回連載となってしまい、掲載が遅れましたが、去る22日に若い頃からの友人(と言っても小生よりは少し年長でいらっしゃるのでありますれば、敬友とか畏友とか申し上げるべき)である、画家の家近健二氏の絵画展に行って参りましたので、それをご紹介して置きます。(殉展・案内ハガキ) 家近氏と(小生は存じ上げない方でありますが)井上直氏、岩谷はる子氏との3人展で、近鉄小阪駅南の日本キリスト教団小阪教会を会場に開催されていたものであります(会期9月17日~22日)。最終日に滑り込みで拝見させていただきました。聖書の世界をテーマにした絵画の井上作品は、礼拝堂の雰囲気とマッチして、清浄な雰囲気を醸していました。家近作品はどれも素晴らしいものでありましたが、小生が魅かれたのは、タイトルは忘れましたが(「街角にて」だったか。)アコーディオンを弾いている逞しい男の肖像でした。残念ながら、廊下に展示してあり、角度や明るさの関係で、うまく写真には撮れませんでしたが・・。岩谷氏の絵はやさしい風景画で心和むものがありました。 井上、岩谷両氏は存じ上げない方なので、作品の撮影は自粛しましたが、家近氏の作品は少しだけ写真に撮りました。室内なので、コンパクトカメラの自動撮影ではフラッシュが光ってしまい、その反射で絵がうまく撮れません。その辺はご容赦戴くとして・・。(聖書に題材を取ったものかと思いますが、タイトルは忘れました。)(「ピリピ」) この作品には、家近氏の筆跡で次の聖書の文言が書かれた紙が絵の前に置かれていました。「真夜中ごろ、パウロとシラスとは、神に祈り、さんびを歌いつづけたが、囚人たちは耳をすまして聞きいっていた。ところが突然、大地震が起って、獄の土台が揺れ動き、戸は全部たちまち開いて、みんなの者の鎖が解けてしまった。」(使徒行伝第16章25~26節) この絵は、地震の夜が明けて行く監獄の風景でしょうか。この建物の中では、監獄の長官がパウロとシラスの処にやって来て、二人に詫び、今まさにこれを釈放しようとしているのでもあるか。それとも、何やら飛び散っているものがありますから、地震の最中の絵ですかな。 次々と来場者があり、その応接に忙しい家近氏。ゆっくりのお話もままならず、立ち話程度でお暇致しました。(会場の小阪教会) 小阪教会を後にして、自宅方向へ走る。今日もMTBで銀輪散歩を兼ねてやって来ていたのでありました(笑)。 自宅から、教会まで30分程度で来れてしまう。東へと住宅街を走っていると、弥栄神社の祭礼の幟がをちこちに。弥栄神社に立ち寄って行くことにする。 キリスト教会からの帰りに神社というのも変なのであるが(笑)。(弥栄神社)(同上)(同上・拝殿)(同上・本殿) 弥栄神社については、下記をご参照下さい。 牛頭天皇とか祭神が須佐之男命であることなど、京都祇園の八坂神社と同じ系列の神社でありますな。 木村重成がこの神社の場所から大阪城炎上を遠望したというのは今回初めて知りました。 弥栄神社から少し北に行き右折、東に行くと司馬遼太郎記念館。今日は入場者に団扇を配ってでもいるのか、受付口付近で数個の団扇を手にした男性二人が立って居られましたが、男二人では、入り難いから女性に変えた方がいいのでは、等と思いつつ通り過ぎる。 近鉄若江岩田駅の少し西側にある石田神社に立ち寄る。 八幡神社のようです。(石田神社)(同上・由緒略記) 当神社の北70余mの水田に東西2基の塚があり両者を結ぶ形に船形の大磐石が埋まっていたらしい。大昔に航行していて沈没した石船だとか。かつて此処を開拓しようとした者があったが、暴風がたちまちに起こって彼はその場で気絶してしまったとか。このような伝承があったようだが、その効力も消失したのか、今は住宅地になってしまって、塚は存在しないようだ。住宅会社の前には「祟り神」も形無しであったということでありますかな(笑)。(同上・本殿)<参考>中之島の後、心斎橋ー油絵個展 2009.5.25. ガリラヤの風 2011.11.30.

2012.09.26

コメント(10)

-

伏見散策余録(伏見みなと広場から東大阪まで)

(承前) 三栖閘門のある伏見みなと広場から我が家のある東大阪市までトレンクルで銀輪散歩しながら帰ります。(豪川) 伏見みなと広場の芝生広場の先から眺める豪川の景色はなかなか良い。前方の橋が港大橋、その奥が京阪電車の線路、右側の森が伏見港公園。 広場から宇治川土手の道に上り、下流へと走る。宇治川は琵琶湖から瀬田川として流れ出し、京都府に入って宇治川と名を変え、嵯峨野・嵐山方面から流れて来る桂川、伊賀、加茂方面から流れて来る木津川と、石清水八幡宮のある八幡市で合流し、淀川となって大阪湾へと流れて行く。従って、川に沿って走れば自然に大阪府に入るという次第。それに自転車道が整備されているので、快適に走れるのである。(宇治川沿いの「自転車道」) まあ、宇治川の場合は、桂川や木津川や淀川と違って、自転車専用道という訳ではなく、河川管理のための道なのであろうが、上の写真のように舗装されたいい道なのである。(川辺のお堂) 気が付くとペットボトルのお茶が残り少なくなっている。土手の道では自販機もないからどうしようかと思いつつ走っていたら、上の写真のお堂の前に自販機を発見。土手から下りて、補給。木陰にベンチと灰皿もあるという申し分ない状況なので、ここで暫く休憩。(宇治川「自転車道」) 振り返れば、伏見は遠くなりにけりで、山も青く霞んでいる。 やがて、男山(石清水八幡宮がある)が見えて来る。三川合流点である。そこに架かる御幸橋を潜り、反対側から橋へと上る。そこで、ママチャリで銀輪散歩されている男性と一緒になる。並走しながらお話するが、彼の話している言葉が耳慣れぬ訛りがあってよく分らない。近くの淀にお住まいの方であることは分りましたが・・。(男山と御幸橋。手前が宇治川架橋部分。奥が木津川架橋部分) 折角なので、山上の本宮には参れぬが、石清水八幡宮にも一応の表敬をと麓の社殿(山上の上院に対して下院と呼ぶらしい。)にご挨拶をして行くこととする。徒然草ではないが、先達もなければ、帰りの道も未だ遠い。麓で済ますのが正解と言うものでありましょう(笑)。(石清水八幡宮。但し、麓の社殿。) 雪の日に大阪城公園から此処まで銀輪で偐山頭火氏とやって来て、小生のトレンクルが壊れてしまい、走行不能となったことなども思い出されるが、此処から先は何度も走っている道にて、心理的には安心感がある。(淀川自転車道) 淀川自転車道に入る。ここからは括弧が不要の正真正銘の自転車道である。愛車MTBと違って変速機の付いていないトレンクル。スピードはそれ程は出ない。ロードバイクかクロスバイクかは分らぬが、自転車族の自転車に追い抜かれて行く。(淀川夕照) 少し日も傾いたか。川面の光がそれを教えてくれる。 枚方市に入って、天野川河口を過ぎた処で、河川敷の道から、堤防上の道に移る。そこで、若者二人が自転車の車輪を取り外しパンクの修理をしていました。自転車はこれがあるのが難点ですな。 枚方大橋手前で自転車道からお別れして、一般道路へ。枚方パークの近くで京阪電車踏切を渡り、香里園駅前の坂を上り切った処で国道170号線(外環状道路)に入る。友人のオガクニマン氏のお膝元を通過したのであるが、時間が時間なので、彼には電話せず、ひたすら家路を辿る。 寝屋川市、四条畷市を経て大東市に入る。(JR野崎駅) 跨線橋でJR野崎駅を眼下に見つつ、JR線を渡る。ここまで帰って来ると自宅まではアト30分程度である。 東大阪市に入った頃は西の空が茜色に。自宅帰着の頃にはもうかなり暗くなりかかっていましたが、無事に帰還であります。 これにて、伏見散策プラス・アルファ全て完結。長らくのお付き合い有難うございました。 <関連記事> 伏見散策(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、同余録(1) <参考> 銀輪万葉・京都府、滋賀県篇 銀輪万葉・大阪府篇

2012.09.25

コメント(11)

-

伏見散策余録(龍馬とお龍、宇治川派流、三栖閘門)

(承前) 寺田屋を後にし、宇治川派流の水路に架かる京橋を渡り、対岸の小さな公園に入る。水路に面した一角に坂本龍馬とお龍の像が建てられていた。こんな処に像があったかしら、と副碑を見てみると、昨年9月に地元のライオンズクラブによって建立されたものでありました。(「龍馬とお龍、愛の旅路」像)(同副碑) 水路に沿った小径を下流(即ち、宇治川方向)へと自転車を肩に載せて徒歩で辿っていると、十石舟がやって来た。観光客が一人乗って居られました。(宇治川派流の水路、酒蔵と十石舟) 長建寺前で、小径から上の道に上り、今度は小生の方が自転車に乗る(笑)。再び、宇治川の土手の道に戻り、派流が宇治川に注ぐ水門を見てみることに。(宇治川派流の水門)(派流の宇治川への注ぎ口) 水門の前に車が停まっていて河川管理の方が休憩して居られた。話しかけると、もう少し下流の三栖閘門とその資料館のことを教えて下さったので立ち寄ってみることに。(近鉄京都線の鉄橋)(同上) 三栖閘門は、豪川が宇治川に流れ込む地点にある。閘門という水位調節施設。これによって宇治川と豪川の船の航行を可能となり、伏見は水運の要所として繁栄することとなるのだが、今は「伏見みなと広場」という公園になっていて、三栖閘門資料館が設置されている。(豪川の宇治川への注ぎ口)(同上) 先に紹介した万葉歌が思い出された。是川(うぢがは)の 水泡(みなわ)さかまき 行く水の 事(こと)反(かへ)らずぞ 思ひそめてし (巻11-2430) 方丈記の鴨長明さんも、「よどみに浮かぶうたかたは・・」と書きつつ、この歌なども思い出されたのでありましょうか(笑)。(伏見みなと広場鳥瞰図<三栖閘門資料館パンフレットより>) 上の鳥瞰図では、道路が宇治川の土手道で右側に宇治川が流れている。小生は上からやって来て、下に向かおうとしているのであります。(三栖閘門)(三栖閘門資料館) 資料館を見学して行く。資料館の前には白いテントが張られていて、その下が船着場になっている。テントの中には船待ち客のための椅子も置かれている。テント脇に自転車を停めると、船の関係の方が「今日は客が少ないから其処に停めてもいいが、本当は向こうに停めて戴くことになっている。」と仰っていました。 見学を終えてテントに帰って来ると、年配の男性が一人、船を待って居られました。丁度、灰皿も置いてあるので、その方とお喋りしながら一服つけることとする。どちらからかとお尋ねすると千葉からだと仰る。京都にはよく来るが伏見方面は初めてとのこと。平安神宮の庭園が特別公開なので、それを見たついでにこちらへ足を延ばしたとのこと。小生も「桓武天皇陵を回ってこちらまでやって来ました。」と申し上げる。心は「どちらも桓武天皇ですな。」というものであったが、それを面白がるような反応でもなかったので、口には出さず、話題を変えました(笑)。 係の男性が船が着いたことを告げ、数人の女性客が船着場から上って来られるのと入れ替わりに、千葉からの男性は船の方へと降りて行かれましたので、小生も出発することに。 これで伏見散策は切り上げ、宇治川土手の自転車道を下流へと走りますが、またしても字数制限一杯です。続きは次回です。 一体いつまで引っ張るつもりなんだ? ごもっとも、引っ張り過ぎですね。 次回で最終回といたします(笑)。

2012.09.24

コメント(0)

-

伏見散策(宇治川、長建寺、寺田屋)

(承前) 宇治川畔から始めます。 宇治川に因んだ万葉歌を以下に列挙して置きます。宇治川を 船渡せをと 呼ばへども 聞えずあらし 楫(かぢ)の音(と)もせず (巻7-1138)・・もののふの 八十氏川(やそうぢがは)に 玉藻なす 浮(うか)べ流せれ そを取ると・・ (巻1-50)宇治河は 淀瀬無からし 網代人(あじろびと) 舟呼ばふ声 をちこち聞(きこ)ゆ (巻7-1135) 宇治河に おふる菅(すが)藻(も)を 河早み 取らず来にけり つとにせましを (巻7-1136)千早人 宇治川波を 清みかも 旅ゆく人の 立ちかてにする (巻7-1139)是川(うぢがは)の 瀬瀬のしき波 しくしくに 妹は心に 乗りにけるかも (巻11-2427)ちはや人 宇治の渡りの はやき瀬に あはずありとも 後(のち)はわが妻 (巻11-2428)はしきやし あはぬ子ゆゑに いたづらに 是川(うぢがは)の瀬に 裳裾ぬらしつ (巻11-2429)是川(うぢがは)の 水泡(みなわ)さかまき 行く水の 事(こと)反(かへ)らずぞ 思ひそめてし (巻11-2430)もののふの 八十氏川(やそうぢがは)の 早き瀬に 立ち得ぬ恋も 吾(われ)はするかも (巻11-2714)・・ちはやぶる 宇治の渡(わたり) 瀧(たき)の屋の 阿後尼(あごね)の原を・・ (巻13-3236)緑丹(あをに)よし 奈良山過ぎて もののふの 宇治川渡り をとめ等に・・ (巻13-3237)・・ちはやぶる 宇治の渡(わたり)の たぎつ瀬を 見つつ渡りて・・ (巻13-3240) 宇治川のこの辺りには南側に広大な巨椋池が広がっていたのであるが、明治から昭和にかけての干拓事業で、池は消失、水田に生まれ変った。従って、万葉人が眺めた宇治川の景色は、当然ながら今とは随分異なるのではあるけれど、岸辺に立って茫洋と眺むれば、万葉歌の景色も彷彿として来るのでもある。(宇治川) もう少し万葉気分に浸っていたくもあるが、今回は「歴史ウォーク」の下見、次の目的地に行かねば。 宇治川派流に沿って行く。京阪電車の線路を渡る。程なく長建寺。この付近は遊覧用の十石舟乗り場、川端の柳、酒蔵など、いかにも伏見らしい風情である。(十石舟)(酒蔵)(長建寺) 伏見城廃城後、伏見の町は衰退して行く。13代伏見奉行の建部政宇(たけべまさのき)は伏見復興のため、元禄12年(1699年)に豪川から宇治川へと通す堀川(宇治川派流)を開拓する。この時、深草大亀谷の即成就院の塔頭、多門院を現在地に移築し、建部の建と長寿の長とで長建寺としたのがこの寺の起りだという。真言宗醍醐寺派の寺で、本尊は八臂弁財天である。(建部政宇奉納の灯篭) 境内に句碑「花人が落合ふ駅や中書島」。 元々この地には賤ヶ岳七本槍の、脇坂安治(わきさかやすじ)の下屋敷があった。 脇坂の名は中務少輔(なかつかさしょうゆう)脇坂淡路守安治。「中務」は中国風には「中書」なので、人々は彼を「中書(ちゅうじょう)はん」と呼んだ。それで、この辺り一帯を中書様の居られる土地という意味で中書島と呼んだそうな。 長建寺を出て川沿いに進み、寺田屋へ。(寺田屋) 寺田屋は、寺田屋騒動や坂本龍馬襲撃事件で有名だが、現建物の登記は明治38年であり、当時の建物が鳥羽伏見の戦で焼失した後に、その西隣に再建されたもの。現在の寺田屋は、昭和30年代に「第14代寺田屋伊助」を自称する人物(寺田家とは無関係)が営業を始めたものであるとのこと。 坂本龍馬「当時の建物とはちっくと違うぜよ。」 これで、ウォーク目的地全部をカバー。再度宇治川へと引き返しますが、これは次回とします。

2012.09.23

コメント(8)

-

伏見散策(御香宮神社、伏見奉行所、宇治川)

(承前) 御香宮神社の続きです。 書き忘れていたが、この神社の祭神は、神功皇后、仲哀天皇、応神天皇であります。 この神社に湧き出る水、「御香水」は伏見七名水の一つとされている。伏見の名水は伏見の酒造りを支えて来たのであってみれば、今の伏見があるのは、これら名水のお陰と言うものであろう。 本殿脇で竹樋から流れ出している水をペットボトルに汲んでいる若い女性が居られました。話し掛けると、コーヒーなどをこの水で入れると味が全然違う、と仰る。小生も柄杓に掬って一口呑んでみたが、どう違うのかは分らない(笑)。(御香水碑) この碑の前に古い井戸があるが、今は使われてはいないようだ。(伏見の戦の碑) 明治元年(1868年)の鳥羽伏見の戦いでは、官軍(薩摩藩)の屯所が此処に置かれた。神社の南方向200m位に伏見奉行所があり、幕府方(新撰組)はそこに陣を構えた。この至近の距離で砲弾が行き交ったのでもあるか。 幸いに神社は戦火を免れ、焼失することはなかったという。 話は変るが、神社の駐車場脇に、乃木希典の詩碑が建っていた。(乃木希典詩碑) 凱旋有感 王帥百万征強虜 王帥百万強虜を征す 野戦攻城屍作山 野戦攻城屍(しかばね)山を作す 愧我何顔看父老 愧(は)づ我何の顔(かんばせ)あって父老を看(み)ん 凱歌今日幾人還 凱歌今日幾人(いくにん)か還る 戦争には勝ったものの多くの将兵を死なせてしまった乃木希典の悲傷と苦悩と自責の念が滲み出ている詩である。 論理的人間と情緒的人間があるとすれば、乃木は間違いなく情緒的人間の方であろう。そして我々日本人は論理的人間よりも情緒的人間の方を、「人間らしい」と愛するもののようである。 さて、御香宮神社を後にし、大手筋通りを挟んで南側にあったという伏見奉行所跡に向かう。しかし、一つ手前で団地の中に入ってしまったので、目指す石碑が見つからない。再び広い道路に出て道脇に居た男性に碑の在り処を尋ねるがご存じではなかった。娘さんがこの近くに嫁いで来られていて、今日は遊びに来たのだとのこと。納得。暫し世間話をして出発。今度は簡単に見つかりました。(伏見奉行所跡碑) 伏見奉行所跡は、その後、陸軍工兵第16大隊敷地となり、二次大戦後は駐留軍の駐屯地となり、現在は桃陵市営住宅地となっている。奉行所跡碑と向き合うように、陸軍工兵第16大隊跡地の石碑もあった。 奉行所跡碑の前の道を真っ直ぐ南に進むと、程なく宇治川に出会う。伏見の戦いでは敗走する幕府方を追って官軍は宇治川方向へと進攻したのでもあるか。(宇治川。観月橋が見える上流側。) 道は宇治川の土手で行き止まり。土手に上ってみると、京阪観月橋駅前に架かる観月橋と近鉄京都線の鉄橋に挟まれた地点でありました。(宇治川。近鉄線鉄橋がある下流側。) 宇治川で、先ず思い浮かぶ万葉歌はこれ。もののふの 八十氏河(やそうぢがは)の 網代木(あじろぎ)に いさよふ波の 行方(ゆくへ)知らずも (柿本人麻呂 万葉集巻3-264)(訳)朝廷に仕える官人たちの多くの氏人たち、そのウジではないが、 宇治川の網代木によってさえぎられただよっている波はどこへ行 くのか、その行く先が分らないことだ。 (注)もののふの八十=宇治川にかかる序詞。「もののふ」は朝廷に仕え る文武官人をいう。その氏族は数が多いので、 宇治川のウヂと氏族のウヂを掛けて序詞として いる。 網代木=「網代」は「網の代り」の意。杭を川の中に打ち立て、杭の 間に竹で編んだ簀を置き、魚を捕る仕掛け。 いさよふ=停滞する、の意。 人麻呂が近江国を通って上京する際に、宇治川の畔で詠んだ歌であるが、無常観を詠んだ歌とする説と波の様子を詠んだだけとする説がある。人麻呂の近江荒都歌とも通じ、壬申の乱で散った多くの人たちのことも「もののふの八十」という言葉使いに込められていると見るべきでもあろうから、単に景観を描写したのではなく、無常観とまではいかなくても、無常の思いを感じつつ詠んだものであろう。 小倉百人一首では、この歌ですな。朝ぼらけ 宇治の川霧 たえだえに あらはれわたる 瀬々の網代木 (藤原定頼 千載集419 小倉百人一首64)(訳)夜明け方、宇治川のあたりいっぱいに立ち込めていた川霧が、や がてとぎれとぎれとなり、川瀬のあちこちにある網代木がずうっと一 面に見えて来たことである。 宇治川の万葉歌をもっとご紹介したいのですが、字数制限です。続きは次回とします。

2012.09.22

コメント(4)

-

伏見散策(乃木神社・大光明寺陵・御香宮神社)

(承前) 乃木神社の続きです。 乃木神社の境内には山口長府の乃木旧邸(希典生家)が復元展示されている。(乃木旧邸) 説明は下の写真でご覧下さい。クリックすると写真が拡大します。 小生には、乃木旧邸よりも萩の方が目に入りますな(笑)。(萩)人も無き 乃木のやしろに 秋萩は 咲きか散るらむ 風さやに吹く (偐家持) 木陰に吹く風は冷んやりして秋風を思わせるが、照る日が下はまだまだ暑い。汗だくの銀輪散歩、自販機の飲み物は欠かせない。乃木神社の社務所の横の自販機で新しい飲み物を仕入れる。 神社の前が桃山小学校である。その脇の急な坂道を下って行く。ここからは小生提案の変更コースとなるので、道順調べは小生の責任である。参加者を連れて道に迷ったのでは洒落にならない。 坂を下り左折、JR線ガード下を潜って、すぐの脇道を上って行くと大光明寺陵がある。北朝の天皇、光明天皇と崇光天皇のご陵である。(大光明寺陵) 光明天皇は北朝初代の光厳天皇の弟で北朝2代目天皇である。崇光天皇は光厳天皇の第一皇子で、北朝3代目の天皇である。(同上)(同上)(同上) 扁額には、光明・崇光天皇と並んで治仁王の名も見えるが、この方は崇光天皇の孫に当る方。崇光天皇の第一皇子の栄仁(よしひと)親王(伏見宮初代当主)が父親。父没後2代目伏見宮当主を継ぐが数カ月後に急死、弟の貞成(さだふさ)親王が3代目当主となる。(カラムシの花) ご陵の参道脇にカラムシが花を咲かせていました。みささぎに 秋の日降れど 道の辺に たれや見るらむ からむしの花 (偐家持) 大光明寺陵の前の道を西へ。最初の辻を右に入るとJR桃山駅の前に出る。そのまま直進すると広い通りに出る。これを左に取ると御香宮神社、京阪伏見桃山駅へと続く。 時刻はと見ると12時。取り敢えず昼食を済ませてしまおうと、御香宮神社をやり過ごし、坂道を下る。すると記憶にある店が目に入る。いつの時に入ったのかは判然とはしないのであるが、店に間違いはない。入ってみる。店内の様子も記憶にあるものと一致。 自転車を停める場所がないので、折りたたんで店に入る。店を出る時、レジの女性が「私も自転車で店に通っていますが、まだまだ暑いです。」などと言って笑って居られました。 腹ごしらえが済み元気に(?)。御香宮神社への坂道を一気に走り上る。(御香宮神社・表門) 創建の由緒は不明。当初は「御諸(みもろ)神社」と呼ばれていた。貞観4年(862年)社殿改築の折に境内より良い香りの水が湧き出し、これを飲むと病が治ったので、清和天皇から「御香宮」という名を賜ったと伝えられるが、実際は、筑前の香椎宮から神功皇后を勧請し、神功皇后御廟香椎宮を略して御香宮と称したということであるらしい。 伏見城築城の際に、秀吉が当社を城内に移設して、城の鬼門の守護神としたが、廃城に伴い、家康によって元の位置に戻され、本殿が造営されたとのこと。表門は伏見城の大手門を移設したもの。(御香宮神社・南鳥居)(旧鳥居の礎石)(本殿) 本日はここまで。御香宮境内をひと回りして、伏見奉行所跡を通って宇治川へと向かいますが、続きは次回とします。

2012.09.21

コメント(1)

-

伏見散策(明治天皇・皇后陵、乃木神社)

(承前) 玉砂利の道を延々と行く。坂を上り切ると宮内庁書陵部事務所の建物があり、その脇を奥に行くと明治天皇陵がある。正面からではなく横入りです。(明治天皇伏見桃山陵) 京都の地に埋葬されることになったのは天皇の遺言によるとのこと。 日本で最初に火葬された人は、続日本紀によると、僧道昭で、文武天皇4年(700年)のこととされるが、考古学の立場からはもっと古くから火葬はあったと言われている。6世紀後半頃から火葬はあったらしい。 天皇では、持統天皇が最初(702年)とされている。以後、天皇の埋葬は火葬が主流となるが、幕末、孝明天皇の時に土葬となり、以後、皇室では、これに倣っているので、明治天皇もその皇后も土葬である。 本年4月に宮内庁は、今上天皇、皇后両陛下のご意向により、これまでの土葬に代えて火葬に変更する方針で検討する、と発表しているので、今後は原則、火葬に付されることになるのではないかと。 明治天皇陵の前に数人の男性たち。トレンクルを停めて写真を撮っていたら、中のお一人がトレンクルに興味ありげ。声をお掛けすると、この自転車についての質問が色々とあって、暫し自転車談義となる。 この自転車の利点は山道など走行が不可能な処に出くわしても肩に担いで楽々クリアできることである、などとお話しましたが、それを実証するかのように、天皇陵正面の長い石段を担いで下りることとなる。(明治天皇陵正面の階段) 階段を下りて左に行くと、昭憲皇太后伏見桃山東陵がある。小生の知る範囲では、多摩御陵地は別として、天皇と皇后が隣り合って埋葬されているのは、聖武天皇と光明皇后位でしょうか。もっとも、天武天皇、持統天皇は合葬されていますが。(昭憲皇太后伏見桃山東陵) バリアフリーとまでは言わぬが、陵の階段はこの程度にして戴きたいですな。(同上) 皇后、皇太后(前天皇の皇后)、太皇太后(前々天皇の皇后)の位の序列は、大宝律令では 1.太皇太后、2.皇太后、3.皇后であったが、明治43年の皇族身位令により、 1.皇后、2.太皇太后、3.皇太后と定められ、追号は生前の身位のうち最高のものを付けることとされた。これに依れば昭憲皇后と追号されるべきであった。 然るに、孝明天皇の正妻で明治天皇の実母、英照皇太后の追号が「皇太后」であったことから、誤ってそれに倣って皇太后を追号してしまったものとか。追号は宮内大臣から天皇に上奏され、その裁可を得て決定される。その内容が間違っていても天皇の勅栽により決定されたものは覆せないとして今もそのままとなっている。(「綸言汗の如し。」である。)(同上) 明治天皇陵正面階段下まで引き返し、そこから下の参道道路に出て、右へ、最初の信号で左に入ると乃木神社である。(乃木神社)(拝殿)(本殿) (乃木希典像) (神社の由来) 乃木神社は全国に6社あるそうな。東京赤坂の乃木神社は乃木が自刃した乃木邸屋敷跡地に建っている。 軍神と呼ばれる乃木希典であるが、司馬遼太郎の「坂の上の雲」では軍人(戦術家)としては、無能であったと評価されている。 乃木希典と言えば「殉死」。天皇の死に殉じた行為は世人を驚かせ、軍神へと繋がったのではないですかね。(乃木希典歌碑)うつし世を 神去りましし 大君の 御あと慕ひて 我は逝くなり 乃木希典辞世の歌はこれだが、この歌碑は見当たらず、あったのは上の歌碑。国のため 力のかぎり つくさなん 身の行末は 神のまにまに さて、殉死について。主君などの死を追って臣下などが死ぬこと、これを死を以って殉ずると言うが、死を以って殉ずることを殉死という。「殉ずる」というのは、何かに尽くすため自分の命を捨てることである。 古代には、古墳の墳丘周辺で副葬品のない埋葬施設が見つかることから殉葬が行われていたと見られる。 日本書紀では、垂仁天皇の皇后の日葉酢媛の陵墓に、殉死者を埋める代りに、人馬をかたどった埴輪を立てることを、野見宿禰が提案した、という記事がある。(埴輪の起源説話)乃木神社途中ですが字数制限一杯。続きは次回です。

2012.09.20

コメント(2)

-

伏見散策(桓武天皇陵・伏見桃山城)

本日19日は、伏見を自転車散歩して来ました。そして、気の向くまま、宇治川・淀川沿いに下流へと走り、東大阪の自宅まで、走り切ってしまうという、成り行きとは言え、結構な距離の銀輪散歩となりました。 来月25日に大学の先輩が関係されているNPO法人主催の歴史ウォークの案内役を引き受けさせられたので、その下見を兼ねての銀輪散歩である。 ウォークのコースは、近鉄・京阪丹波橋駅前集合~桓武天皇陵~明治天皇桃山陵~昭憲皇太后桃山東陵~乃木神社~大光明寺陵~御香宮神社~伏見奉行所跡~宇治川畔~長建寺~寺田屋~京阪中書島駅解散、というものである。当初案では、大光明寺陵、伏見奉行所跡、宇治川畔は入っていなかったのを、小生の提案で付け加えて戴いたもの。そんなことで、変更後のコースは小生の責任もあるかと、念のため下見をして置こうというもの。 ご覧戴いてお分りのように万葉とは何の関係もない。まあ、最初の桓武天皇陵が辛うじて関係なくもないと言うものである。そんな訳でご依頼のあった時はお断りしたかったのであるが、ガイド役が見つからず困っているとの先輩のお話。無下にお断りも出来ず、にわか勉強でやらせて戴くこととしたものです。そんな次第で、少しは万葉に関連付けようと、宇治川畔を加えました。宇治川を歌った人麻呂の歌など、万葉集には何首か宇治川を歌った歌があるからです。 では、丹波橋駅から出発ですが、今日から何回かに分けて立ち寄り先をご紹介申し上げることと致しますので、お付き合い賜れば幸甚に存じます。 軽量折りたたみ自転車のトレンクルを持って、近鉄西大寺経由丹波橋駅へと向かう。西大寺発9:50京都行き特急に乗車、丹波橋10:13着。駅前で自転車を組み立て、桃山丘陵への緩やかな坂道を上って、先ず、桓武天皇陵を目指します。(桓武天皇柏原陵) 桓武天皇は京都に都を置いた最初の天皇である。天智天皇の皇子であり万葉に優れた歌をのこしている志貴皇子の孫に当る。 781年父親の光仁天皇(白壁王)から譲位され、山部親王が即位、桓武天皇が実現する。しかし、即位直後に氷上川継の乱が起こるなど、即位に反対する勢力も多かったものと思われる。藤原百川など藤原氏が強引に山部親王を天皇位に付けたものであったからである。 そういう事情もあってか、寺社勢力など旧勢力の強い、平城京を嫌い、長岡京への遷都を行う。新京完成直後、新京造営の責任者であった藤原種継が何者かに射殺されてしまう。 捕えた被疑者が、事件の首謀者が大伴家持(前年に死亡している。)で、同母弟の早良皇太子も関与していると証言したことから、家持は墓を暴かれ官籍剥奪、息子の永主は隠岐へ流罪、早良は廃太子、淡路へ流罪となる。早良は無実を訴えつつ、流される途中で憤死してしまう。 これで、長岡京にも嫌気がさし、792年平安京遷都となるのであるが、平安京最初の天皇は、以後早良皇太子の怨霊に悩まされ、決して「平安」ではない生涯ではなかったかと・・。 桓武天皇陵も南北朝や戦国の動乱の中で所在が分らなくなり、秀吉が伏見城を築城したこともあって、いよいよ所在究明が難しくなってしまう(伏見城二の丸跡の地にあったとする説など)。現在宮内庁が桓武天皇陵としているものは、明治になって定めたもので、確かな根拠があってのことではない。その意味では、死後も「平安」ではない状況にあると言うべきか。 桓武天皇陵は今年の3月にも訪問しているので、半年振りの再訪ということになる。 <参考> 京都南部銀輪散歩・白河・桓武天皇陵から大枝神社まで 2012.3.24. 桓武天皇陵を後にし、明治天皇陵・同皇后陵へと向かう。来月のウオークのコースには入っていないが、途中なので、少し回り道をして伏見桃山城天守閣にも立ち寄ってみることにする。(伏見桃山城天守閣) 伏見桃山城というのは、秀吉の伏見城とは関係なく、1964年開園の「伏見桃山城キャッスルランド」という遊園地の施設として建設された天守閣であり、文化的な価値はない。建っている場所も伏見城の花畑地であり、実際の伏見城の本丸跡地は現在明治天皇陵のある辺りだが、本丸跡地やその周辺地域は、宮内庁書陵部の管理下にあり、一般の者は立ち入りが禁止されている。 この天守閣は偐万葉、偐家持とは似合いの存在と、写真に撮ろうと近寄って行くと、白人女性の二人連れと遭遇、「城の中に入りたいがオープンしていないのか」と質問を受ける。 遊園地閉園に伴い天守閣は京都市に無償譲渡され、現在は京都市の管理下にあるが、耐震基準を満たしていないということで、建物内への立ち入りは禁止となっている。 そういうややこしいことは説明のしようもないから、「not opened.」で済ます。すると、今度は「買い物をしたいが、ダウンタウンへはどう行けばよいか」と聞かれる。地図を広げて説明するが、小生の説明が不十分であったのか、大手門に回った処でまた別の人に道を尋ねているらしい二人が遠目に見えました。小生の説明通りに進めば大手門の前には出ないのであるが・・(笑)。(大手門) 坂を下って左折、石田三成を連想させる治部池という池の前の道を進むと明治天皇伏見桃山陵の参道に出る。参道脇には伏見城に使われていたという石が並んでいたりもする。(伏見城の石垣に使われていた石) 早くも文字数制限に掛かりそうです。明治天皇陵は次回とします。平安京を開いた天皇と平安京を閉じた天皇がこの桃山丘陵に並んで眠って居られるというのも、何やら面白いですな。平安を 開きしみかどと 並び居て 何と言ふらむ 明治のみかど (偐家持)

2012.09.19

コメント(2)

-

大伴家持の母

大伴家持には3人の母がいたことになる。 産みの母親、丹比郎女。養母、大伴郎女。大伴郎女亡き後、家持を養育し、義理の母ともなる坂上郎女。この3人である。 中でも、坂上郎女は家持の歌作りのお師匠さんとも言える存在であり、少年家持に大きな影響を与えたと推測される。 坂上郎女は大伴安麻呂と石川内命婦との間の娘。 石川内命婦は先妻の巨勢郎女(巨勢比等の娘)が亡くなった後に、安麻呂の後妻となったものと思われる。 安麻呂と先妻の巨勢郎女との間には、長男・旅人(田人か)、次男・田主、三男・宿奈麻呂が生まれている。従って、坂上郎女は旅人の異母妹になる。 旅人と丹比郎女との間に生れたのが家持であるから、坂上郎女は家持の叔母に当ることになる。 坂上郎女は最初、穂積皇子の妻となり、穂積皇子の死後、一時は(養老年間<717年~723年>)藤原麻呂の妻となった可能性もあるが、正室ではなかったろう。その後(養老末年頃)、異母兄の大伴宿奈麻呂(旅人の同母弟)の妻となり、坂上大嬢、二嬢の二人の娘を産んでいる。宿奈麻呂も早くに亡くなる(神亀4年<727年>頃)ので、坂上郎女は夫運には恵まれなかったと言う他ない。 坂上大嬢は家持の妻となるので、家持にとっては、義母でもある。 家持の実母の丹比郎女は大伴家には入らず、家持は大伴家に引き取られ、旅人の正妻の大伴郎女が育てることとなるが、家持11歳の時に亡くなり、以後は坂上郎女が母親代りとなって家持の面倒を見たものと思われる。 実母の丹比郎女は、家持が64歳の時に母の喪に服していることから、この時まで存命であったものと見られる。(家持の年齢は養老2年<718年>生誕説に基づく数え年で表示している。) 坂上郎女の歌や歌碑は当ブログにも何度か登場しているが、下記に歌碑の写真を再掲載して置きます。(元興寺塔跡の傍らにある歌碑 2011.7.31.)故郷(ふるさと)の 明日香はあれど あをによし 平城(なら)の飛鳥(あすか)を みらくしよしも (万葉集巻6-992)(奈良高畑の道の辺にある歌碑 2009.5.19.)猟高( かりたか)の 高円山を 高みかも 出で来る月の 遅く照るらむ (巻6-981)(佐保川畔にある歌碑 2009.5.3.)うちのぼる 佐保の川原の 青柳は 今は春へと なりにけるかも (万葉集巻8-1433)(奈良市一条通りにある歌碑 2009.4.20.) 吾背子が 見らむ佐保道の 青柳を 手折りてだにも 見しめてもがも (万葉集巻8-1432)(佐保川畔にある歌碑)月立ちて ただ三日月の 眉根(まよね)掻き 日(け)長く恋ひし 君に逢へるかも (万葉集巻6-993) <参考>田原本から桜井・忍坂へ銀輪散歩(その2) 2012.4.30. さて、もう1首。 下の歌は天平7年(735年)の作であるから、家持は18歳。 夫の宿奈麻呂は既に亡くなっている。また、一時は夫婦関係にあった藤原麻呂が天然痘で死亡するのは、天平9年7月であるから、未だ存命であったことになる。 この頃には、母である、大伴家の大刀自・石川内命婦に代って、実質的に大伴家の家内を取り仕切っていたのかも知れない。 七年乙亥、大伴坂上郎女、尼裡願(りぐわに)の死去(みまか)りしを悲嘆(なげ)きて 作れる歌1首並びに短歌たくづのの 新羅の国ゆ 人言(ひとごと)を よしと聞こして 問ひ放(さ)くる 親族(うから)兄弟(はらから) 無き国に 渡り来まして 大君の しきます国に うち日さす 京(みやこ)しみみに 里家は 多(さは)にあれども いかさまに 思ひけめかも つれもなき 佐保の山辺に 泣く兒なす 慕ひ来まして しきたへの 宅(いへ)をも造り あらたまの 年の緒長く 住まひつつ いまししものを 生ける者 死ぬとふことに 免(まぬ)れぬ ものにしあれば たのめりし 人のことごと 草まくら 旅なるほどに 佐保河を 朝川渡り 春日野を 背向(そがひ)に見つつ あしひきの 山辺を指して 晩(ゆふ)やみと 隠(かく)りましぬれ 言はむすべ せむすべ知らに たもとほり ただひとりして 白たへの 衣手干(ほ)さず 嘆きつつ わが泣く涙 有間山 雲ゐたなびき 雨にふりきや (万葉集巻3-460) 反歌留(とど)め得ぬ 命(いのち)にしあれば しきたへの 家ゆは出でて 雲隠(くもがく)りにき (同巻3-461) 右は、新羅國の尼、名を裡願といへり。遠く王徳(おほきみのみうつくしび)に感(かま)けて 聖朝(みかど)に帰化(まゐ)きぬ。時に大納言大将軍大伴卿の家に寄住(す)み、既に 数紀(あまたのとし)を経たり。ここに天平七年乙亥を以(もち)て、忽に運病(いたづき)に沈み、 既(はやく)に泉界(よみのさかひ)に趣く。ここに大家(おほとじ)石川命婦、餌薬(にやく)の事に依りて有 間の温泉(ゆ)に往きて、この喪(も)に会はず。ただ郎女独り留りて屍柩(ひつぎ)を 葬ること既に訖(をは)りぬ。よりてこの歌を作りて温泉に贈入(おく)れりき。

2012.09.17

コメント(6)

-

市役所の展望ルームからの眺め

わが町、東大阪市の市庁舎は地下鉄中央線の荒本駅前にある。 囲碁例会などで自宅から梅田や中之島方面にMTBで走る時は概ね中央大通りを走るので、必ずと言って、この市庁舎の前を通る。 もう数え切れない位に、この前を通っているのだが、市庁舎の中に入ったことがない。今日は、大阪市内の本町近辺に所用があってMTBで出掛けたついでに、ちょっと休憩、を兼ねてこの市庁舎に立ち寄ってみた。最上階の22階が展望ルームになっていて、一般の者も見学できるそうなので、そこに上ってみるのが目的。 東側と西側が眺望のきく大きな窓になっているので、遠くまで見通せる。東側は生駒山の山並が見渡せ、西側は大阪市内が一望できる。(東側の眺め。) けん家持の自宅は後方の生駒山の山麓、写真の右側奥の山裾のやや高みにある。そこから、写真中央の高速道路の下の国道308号線(中央大通り)を走り、下の写真の右奥の方の高層ビル街へと走っていることになります。(西側の眺め) 上の写真の奥左側にひと際高いビルの影が見えますが、これは現在工事中の「阿倍野ハルカス」です。横浜のランドマークタワービルを抜いて日本一のノッポビルになった超高層ビルです。こうして眺めるとその高さが抜きん出ていることがよく分ります。 ハルカスをアップで撮影したのが下の写真。遥かに霞むハルカスということで、語呂も合っていますから、これ位遠くから眺めるのが正しいハルカスの眺め方であるのです(笑)。見はるかす あべのハルカス 高々に 日の本一の 高きビルこれ (偐高持)(阿倍野ハルカス遠望) <参考>あべのハルカス これらの写真に写っている範囲は、小生の「近隣散歩」の範囲ということになります。これに、北側、南側の写真も加えれば、「近隣散歩」の「近隣」を全てカバーすることになるのですが、北と南の写真は撮り忘れていました。

2012.09.13

コメント(13)

-

囲碁例会・梅田に咲く彼岸花

本日は囲碁例会の日。MTB(マウンテンバイク)で梅田へ。梅田スカイビルの近くの大淀南公園でMTBを停めて、休憩していたら、スカイビルの方から目立つ色の高速バスがやって来ました。 そう言えば、スカイビルのタワー・イースト1階には、いつの頃よりか、高速バスの待合所が設けられているのですが、このバスはその高速バス運行会社のバスであります。(なにわ筋・大淀南公園前の交差点) 少し休憩(つまり煙草休憩でありますが)してから、いつもの昼食場所「アポロ・カフェ」へ。(アポロカフェの写真は2010年10月13日の記事に掲載しています。<参考「またまた囲碁の日でありました。」>) 昼食後、スカイビルの「里山」庭園を散策。早くも彼岸花が咲き出していました。今年初めての彼岸花ですが、梅田でそれを目にするというのも面白きかな、であります(笑)。(新梅田シティの里山に咲く彼岸花)(同上)(里山の稲田には案山子も・・。) (注)上3枚の写真は画面をクリックすると拡大画面でご覧戴けます。 梅田にある稲田、何やら駄洒落のような語呂になりますが、梅田は元々は「埋め田」であったのだから、これでいいのだ。 しかし、都会の真ん中で、このような風景を目にすることが出来るというのは、いいことです。 MTBを押しながら中庭を横切って、駐輪場の方へと移動している時に、営業の高◎君と一時は小生の部下でもあった佐◎君と出会った。小生、随分日焼けし、長髪になっている所為もあってか、高◎君は小生とは気付かずすれ違い、小生の方から声を掛けて、それでも一瞬は誰だか分らなかったようであったのが、愉快でありました。 さて、囲碁例会、本日は、青◎氏、平◎氏、竹◎氏、福◎氏と小生の5名だけと低調な参加者数でありました。最初に平◎氏と2局打ち、1勝1敗。次に竹◎氏と打って、終盤に下辺の模様をうまく消されたのと、左隅に入り込まれたことなどで、逆転負け。本日の成績は1勝2敗。もひとつでした。 帰途、大阪駅前を通って、駅ビル正面の横断歩道を渡って、大阪駅ビルを写真に撮ろうと、MTBを道脇に停めようとしたら、大阪府警の「自転車監視員」とかいうタスキ表示の警察官の方が、路上駐輪をしようとしていると思ったのか声を掛けて来られました。それで暫く立ち話をしていたら、写真を撮るのを忘れて、先へと走ってしまいました。 ということで、横断歩道を渡る前に横から撮った写真がありますので、それを掲載して置きます。左側がJR大阪駅、右側奥が阪神百貨店、左側の白っぽい建物が阪急百貨店。(大阪駅前)

2012.09.12

コメント(6)

-

第106回智麻呂絵画展

第106回智麻呂絵画展 本日は智麻呂絵画展であります。 どうぞ皆さまごゆるりとご覧下さいませ。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~(Sちゃん、K君からの梨)<参考>ナシの絵は、第20、43、68回展にもあります。 先ず最初の絵はナシです。智麻呂氏の可愛いお友達である、ご近所の姉弟、SちゃんとK君が智麻呂さんに食べて下さいと持って来てくれたナシです。この絵を見た瞬間のヤカモチ館長の感想は、青い大きいナシがお姉さんのSちゃんで、茶色の小さい方のナシがK君かな、というものでありました(笑)。そんな風に見えませんか?(エノコログサ)<参考>エノコログサの絵は第18、42、60、83回展にもあります。 ナシも食べてしまいました。描くものがない。画材に困った時のエノコログサでしょうか。これなら散歩の道端にいくらでもある(笑)。(オリヅルラン) これは智麻呂邸のフェンスに吊り下げて飾られているオリヅルランです。(ショートケーキ)<参考>ショートケーキの絵は第74、77回展にもあります。 これはいつぞやの智麻呂邸訪問の手土産にヤカモチ館長がお持ちしたコーヒーブレイクのためのショートケーキです。ご一緒に食べるためのものにプラスして余分にお持ちすると、このように絵になることがあります(笑)。(栗)<参考>栗の絵が登場するのは以下の展覧会です。 第17、21、44,45、66、88回展 上の栗と下の桃は、当ブログ掲載の写真を絵にされたものであります。どちらかの絵には、写真の画像を意図的に改変して描かれている個所があります。何処であるか分りますか?<参考>処暑なれど 2012.8.23.(桃)<参考>桃の絵は第32、40、62回展にもあります。(桃2) 桃2の絵は、その上の木に生っている桃の写真を印刷して欲しいと依頼されていたのに、ヤカモチ館長がサボっていて、お届けするのが遅れたものですから、待ち切れずに、現物の桃を恒郎女さんに所望されたものか、写真をお届けした時に出来上がっていた絵であります。(バッタ) 前回のコガネムシに続いて、今度はバッタが迷い込んで来ました。しばし、透明の瓶の中に入って戴いて、逃げられないようにして、描き上げました・・とのことです。勿論、絵が完成したら、お役ご免、いづこともなく立ち去って行きました。(ムクゲ)<参考>ムクゲの絵は以下の展覧会に登場しています。 第12、35、43、45、64、66、86、104回展 ムクゲの花も、この時期の智麻呂絵画展の定番の花ですな。これまでにも、沢山描かれていますが、今日の絵はそんな中でも特にいい出来栄えかと。無窮花(ムグンファ)の 花にしあれば 千代八千代 背子が屋前(には)にし 継ぎてぞ咲かめ (偐家持) ムクゲは韓国の国花。無窮花と呼ばれますから、縁起のいい花であるのでしょう。智麻呂画伯も、いつまでもお元気に、絵を描き続けて戴きたきものであります。(醤油) この醤油は偐山頭火氏が備前方面へ「放浪」か「旅」かは存じませぬが、行かれた折のお土産とか。同氏のブログ記事によると「卵かけご飯」にいたく関心を示されていましたから、それ用の醤油ででもあるのですかな。 小生は納豆が駄目。旅の宿で朝食に納豆を掻き回す「御仁」とご一緒することがあるが、そのような折には、小生も負けじと、生卵を割って醤油を少し落とし、箸で掻き回して、対抗するのを常として居りますな。向こうが納豆をご飯に載せて食べ始めると、小生も卵をご飯にかけて食い始める、という次第。 <参考>偐山頭火氏ブログ「河内温泉大学」白めしに 納豆は駄目 わが朝は 掻き回しける 卵ぞかけよ (卵屋朝飯) (本歌) 白露に 風のふきしく 秋の野は つらぬきとめぬ 玉ぞちりける (文屋朝康 後撰集308 小倉百人一首37)(鎌倉の和菓子「桃佳人」) これは、東京(鎌倉ですかな。大阪人には横浜も鎌倉も埼玉も千葉もみな「東京」とひと括りにしてしまうので、そういう意味での「東京」です。)の五◎さんから送られて来た、鎌倉の和菓子です。「桃佳人」とありますが、ここは偐万葉世界でありますので、万葉「桃歌人」の歌を掲載して置きます。桃佳人は「実」の方ですが、桃歌人は「花」の方に関心があるよう・・と言うより、花の下の「乙女」の方に関心があるのでありますな。この辺は偐家持とは「大いに違う」処なのであります(笑)。春の苑 くれなゐにほふ 桃の花 した照る道に 出で立つをとめ (大伴家持 万葉集巻19-4139)桃の実の 木末(こぬれ)に一つ 夏は逝き 川面渡れる 風の音(と)聞かな (桃家持)

2012.09.11

コメント(12)

-

偐万葉・英坊篇(その13)

偐万葉・英坊篇(その13) 偐万葉シリーズ第155弾、偐万葉・英坊篇(その13)をお届け致します。 <参考> 過去の偐万葉・英坊篇はコチラからどうぞ。 英坊3氏のブログはコチラからどうぞ。徳川の 裔(すゑ)にしあれば 高々の 鯱(しゃち)と行くなり 英坊われは (偐英麻呂) 英麻呂が贈り来れる句併せ偐家持が付けたる脇句 後悔を 先にたてたが 悔やみあり (英麻呂) さても公開 似たる後悔 (偐家持) (英麻呂と鯱鉾) (升形濠)升形の 濠の龍女は いづかたに ますや絶えせぬ 水脈(みを)にしあれば (偐龍郎子)影無しの 井戸の六兵衛 その母は 酒の飲み過ぎ 形無しなるや (高岡酒造) (影無しの井戸)われもかけと きたるこがねの むしありて あきのとばくち さよふけにける (偐智麻呂) 英麻呂が贈り来れる歌1首汗を拭き 手足拭いても 擦り切れぬ さすが高値の 河内のタオル 偐家持が答へて詠める歌1首北前の 船が育てし 河内の木綿 今は似たるか 日本獺(かはうそ) (絶滅種) 英麻呂が贈り来れる句並びに偐家持が付けたる脇句 木曾殿と 背中合わせで 武者ぶるい (英麻呂) 脇でヤカモチ 貧乏ゆすり (偐家持)雪降れば 道たづたづし アヒル待ち 行かせ電車で 冬の越路は (大口女) (本歌) 夕やみは 路たづたづし 月待ちて 行かせ吾背子 その間にも見む (大宅女 万葉集巻4-709) (万葉線のラッセル車) 英麻呂が贈り来れる歌2首 夏草の歌二上の 山辺に生える 夏の草 手を潜らせば 秋の虫声 韮の花の歌青紫蘇と にらと競いし 我が小庭 紫蘇の縮葉 韮の白花 偐家持が追和せる歌2首虫鳴きて 秋にし向かふ 二上は わが見が欲しき 山にしあれり君が家(や)の 紫蘇にまじりて 咲く韮(みら)の 白き花もが 越に恋ふわれ鯉に代へ 鰤を揚げむと 氷見の人 五月の客を 鯖読むらむか (虎奴狸麻呂(とらぬたぬきまろ))石瀬野(いはせの)の そこはかとなき 秋の風 待ちてやあらむ 越の風流士(みやびを) (英麻呂画・柿) 英麻呂が贈り来れる歌1首水軍の 裔なる人の 漁の民 鋼の腕で 蛸と格闘 偐家持が返せる歌1首たこめしに 剛のかひなの かひもなく たけき歯と顎 なくて降参 (噛麻呂)万葉の 赤きトラムも 今日よりは 青きドラ色 なりて走るや (大伴のび太)ドラえもん 生(あ)れます日まで 百年(ももとせ)を かけて走らめ 青きドラ号 (藤子藤麻呂) 英麻呂が返せる歌1首ドラえもん 笑い漫画の 天外で 誕生日をば 先の100年 (万葉線・ドラえもん電車) 英麻呂が贈り来れる歌1首兄妹か 夫婦の仲か 睦まじく 目と耳澄ます カメラ押す手に 偐家持が返せる歌1首さてわれら にゃんと呼ぶかは 知らねども 気が合ひつねに たぐひてあれる (にゃん麻呂)奥山に もみぢ踏み分け 出る熊の 影に怯ゆる 秋はかなしき (熊丸太夫) (本歌)奥山に 紅葉踏みわけ 鳴く鹿の 声きく時ぞ 秋は悲しき (猿丸太夫 古今集215 小倉百人一首5)名水を 訪ねて熊と 鉢合わせ (鯉ヶ渕)あやまてば 凌霄(のうぜ)咲くなり 長福寺 (偐岡定規) (注) あやまてば=富山弁では、骨折、捻挫、脱臼、打撲などの 怪我のことを「あやまち」と言う。 凌霄=凌霄花(ノウゼンカズラ)のこと。「霄」は「空」 「雲」の意。ノウゼンカズラは夏空に高々と咲 くことから「凌霄花」と名付けられたが、「凌霄」 の字音「ノウゼ」が「ノウゼン」に訛った。 (元句) 柿食へば 鐘が鳴るなり 法隆寺 (正岡子規) 鐘つけば 銀杏ちるなり 建長寺 (夏目漱石) (ノウゼンカズラ)<注>掲載の写真は全て英坊3氏のブログからの転載です。<追記>今回で集計してみましたら、偐万葉掲載の歌・俳句の数は、偐家持作 が3144首、155句、お客人作が247首68句で、総合計3391首、223 句となっています。偐万葉掲載以外の偐家持作歌も加えれば、万葉集の 4516首を超えているかも(笑)。

2012.09.10

コメント(8)

-

青雲会囲碁例会・小城藩蔵屋敷跡碑

本日は大学の同窓会、青雲会の囲碁サークルの例会の日。いつもの通りMTB(マウンテンバイク)で自宅から青雲会交流センターまでサイクリング。青雲会交流センターは北区、裁判所の西側、積水化学、積水化成品工業、積水樹脂など積水グループの企業の本社がある堂島関電ビルの北側の大阪法曹ビルの2階の一室のことである。所有者が同窓のN弁護士なのだが、同氏のご好意で、同窓会がこれを使わせて戴いているのである。 裁判所の庭にMTBを駐輪させて戴き、近くの店で昼食、それでも未だ時間が早いので、喫茶店ナカオカで珈琲しながら時間を潰してから会場へ。 本日は盛会にて出席者は16名。小生は最初に下◎氏と対局。これは左上隅の白の大石を殺し、中押し勝ち。しかし、続く藤◎氏、玉◎氏には負け、1勝2敗。ここで、宮◎氏から挑戦を受け2局打ち1勝1敗。ということで、本日の成績は2勝3敗と負け越しになりました。(青雲会交流センターのある大阪法曹ビル) 向かいの堂島関電ビルの敷地の一角に「小城藩蔵屋敷跡」の碑がありました。小城藩は佐賀藩の支藩で、幕末には佐賀藩と行動を共にする。佐賀藩(鍋島藩)蔵屋敷跡は現在の裁判所のある場所で、その一角に「佐賀藩蔵屋敷跡」の碑が建っている(<参考>佐賀藩蔵屋敷跡碑の写真は「グループ企業OB会に出席」2011.11.21.参照)。(小城藩蔵屋敷跡碑) 佐賀藩は幕末の雄藩、薩長土肥の一角、明治政府の所謂「藩閥政治」の一翼を担うこととなる藩であるが、薩摩、長州、土佐に比べるとやや影が薄い気がしますな。佐賀藩出身者で目立つ人物と言えば、やはり江藤新平ですかな。江藤新平は初代司法卿で三権分立の導入に熱心であった人物であるから、佐賀藩蔵屋敷跡に裁判所(大阪高等裁判所・大阪地方裁判所)が建っているというのも何やら納得感があります(笑)。<関連記事>青雲会・第9回囲碁大会 2012.8.11. 青雲会囲碁例会・川俣神社 2012.6.9. 第8回青雲会囲碁大会 2011.8.13. 青雲会囲碁大会で優勝 2010.8.14. 囲碁5戦全敗 2010.3.15. 囲碁連勝ストップする。 2009.12.12.

2012.09.08

コメント(4)

-

偐万葉・童子森の母篇(その7)

偐万葉・童子森の母篇(その7) 童子森の母さんが、永らくお休みだったブログを昨日から再開されました。本日は、それを祝ぎ、記念して、偐万葉・童子森の母篇と致しました(笑)。 なお、これまでは童子桜郎女とお呼びして居りましたが、今回から同氏の俳号「森華」を採って「森華郎女」とお呼びすることと致します。 <参考> 過去の童子森の母篇はコチラからどうぞ。 童子森の母氏のブログはコチラからどうぞ。 偐家持が森華郎女に贈りて詠める歌13首併せ俳句8句 並びに森華郎女が作れる歌2首併せ俳句6句さにもあれ 猫はマウスが 好きなのね 申(まう)す母御前(ははごぜ) 猫が大好き (猫好郎女(ねこすきのいらつめ)) (猫はマウスがお好き) 森華郎女が作れる発句2句並びに偐家持が付けたる脇句2句 よりそって べに色もみじ ゆきぶとん (森華) かくしあれこそ 津軽の楽し (筆蕪蕉) よりそって べに色もみじ ゆきぶとん (森華) かくしぞありて わが二人来(こ)し (筆蕪蕉) (雪布団)俳諧の 深き森にし 一輪の 華は津軽に 今日か咲くらむ 森華郎女が返せる歌1首冬の朝 深き森にて 凜と咲く 華にたとえて 気どって見せる屋根雪の 落つる音すなり さ夜更けて 降り続くらし 雪の音すなり明けぬれば 林檎畑も 真白にぞ はやも津軽は 雪降り積もる (注)上の歌は偐万葉掲載に当り一部修正しました。 (林檎畑)岩木山 まぐはし山と 師走前 母も走るや 雨厭はずて (注)まぐはし=目細(まぐは)し。目立って美しい、の意。 (岩木山麓) (マグロ猫)猫の手も 借りたきものと 思へども 二匹ともども 手隠し眠る (猫郎女)落(ふ)る道に 凍てしもみぢを 踏み行ける 津軽の人の 息の白さよ 森華郎女が返せる歌1首はらはらと 裏と表を 見せて散り 熱きおもいを 凍てしもみぢ葉 (なごりのもみぢ)月の船 渡る津軽の 空寒く 櫂のしづくも つららとなれる 森華郎女が作れる発句2句並びに偐家持が付けたる脇句2句 狛犬を ささへて守る 力士かな (森華) 狛尾( こまを)ささへて 我も来にけり (偐森華) 踏ん張って 狛犬ささへる よん力士 (森華) 野見の宿禰の 裔(すゑ)にしあるか (偐家持)よき人の よき日生まれて よしと言ふ よき日に吉事(よごと) こぞりぞ祝へ (我が家のクリスマス) (本歌) 淑(よ)き人の よしとよく見て よしと言ひし 芳野よく見よ よき人よく見つ (天武天皇 巻1-27)苦は払へ 若さぞいさを 立つきみに 元服裳着(げんぷくもぎ)の すがしこの朝苦をひねり 若返るらし 吾妹子は 今年も前に 進むと言へる (若家持) (成人の日) 森華郎女が作れる句併せ偐家持が付けたる脇句 菜の花が 恋しい津軽 吹雪の夜 (森華) じょんから春を 撥(ばち)の音(と)に聞け (偐家持)北国の 遅き春にも 兆しあり 望月待ちて 妹帰り来る 森華郎女が作れる句及び偐家持が付けたる脇句 水滴の 底に見えるは 黒き土 (森華) 春さんざめく 少女(をとめ)を待たむ (偐家持) (仲良し二人組)何願ふ こともなくあり わが春を 変らず梅は 咲くにしあれり 数字変換可能俳句 こひくれば(51908) やよひなにはに(8417282) はなさくや(87398) (恋ひ来れば 弥生難波に 花咲くや) 森華郎女が作れる俳句並びに偐家持が付けたる脇句 オイランの香り漂う白露かな (森華) さやけき風の 津軽に吹けば (偐家持) (花魁草)<注>掲載の写真は全て童子森の母氏のブログからの転載です。

2012.09.07

コメント(9)

-

囲碁例会・姫島神社万葉歌碑

本日は囲碁例会の日。少し早めに家を出て、淀川を渡り、阪神電車姫島駅の近くにある姫島神社に立ち寄ることにしました。自宅を9時5分頃に出発しましたので、姫島神社到着が10時45分、ということで、1時間40分掛かったことになる。その前に、囲碁例会の事を書いてしまいます。 本日の出席者は青◎氏、竹◎氏、村◎氏、荒◎氏、平◎氏と小生の6名。最初に青◎氏と2局続けて打ち、連勝。次に平◎氏と打ち、中押し勝ち、3戦3勝でした。 さて、姫島への銀輪散歩。国道2号線で淀川を渡り、野里交差点で左折、姫島通りを姫島駅へと走る。(淀川小橋)(淀川大橋)(淀川大橋から淀川上流を望む。)(姫島駅) 姫島駅を撮影していたら、駅から出て来られたご婦人と鉢合わせ。通行の邪魔になるので、自転車を脇に寄せると、「有難う」と仰って、小生を見て、「わ~よく焼けてますね。こんなに日焼けした人を見るのは久し振りです。」と笑って居られました。小生も笑うほかない。 姫島駅から300mほど西の姫島交差点を右折、200mほどで姫島神社である。姫島交差点の遍満寺という寺の前に「大和田街道」の碑があった。(大和田街道の碑) この道は大和田街道と言うらしい。(姫島神社) 神社の由来は下の由緒書をご参照下さい。(写真をクリックして拡大画面でお読み下さい。)(拝殿) 姫島神社の祭神、阿迦留比売(赤留比売)の話は、今年2月8日の記事の比賣許曾神社の祭神「下照比売」のと同じですな。 <参考>囲碁例会・比賣許曾神社 2012.2.8.(同上)(本殿)(万葉歌碑)妹が名は 千代に流れむ 姫島の 小松が末(うれ)に 苔生(む)すまでに (河辺宮人(かはべのみやひと) 万葉集巻2-228) (注)姫島については、淀川河口にあった島とのことであるが、 此処西淀川区姫島説のほか、浪速区敷津西説、東淀川 区南江口説、同北江口説などがある。 歌碑の歌は、上の通りであるが、万葉集には、和銅4年に河辺宮人(経歴不明)が姫島の松原で、娘子の屍を見て悲しみ嘆いて作った歌と題詞にあり、この歌の次に、もう1首掲載されている。難波潟 潮干(しほひ)なありそね 沈みにし 妹が姿を 見まく苦しも (同上 万葉集巻2-229) 隣の姫島公園で暫く休憩の後、梅田へと取って返す。(淀川大橋から下流を望む。) シンフォニーホールの木陰で休憩。(シンフォニーホール)(同上) 11時半にアポロカフェ到着。昼食後、スカイビルの囲碁会場へ。 囲碁終了後の帰り道は、花園中央公園に立ち寄りました。萩の花が咲き始めていました。(花園公園の萩)

2012.09.05

コメント(6)

-

偐万葉・ビッグジョン篇(その14)

偐万葉・ビッグジョン編(その14) 本日は、偐万葉シリーズ第153弾、偐万葉・ビッグジョン篇(その14)であります。 <参考>過去の偐万葉・ビッグジョン篇はコチラからどうぞ。 ビッグジョンさんのブログはコチラからどうぞ。 偐家持が歩麻呂に贈りて詠める歌18首併せ替へ歌1編 並びに歩麻呂が返せる歌3首無惨やな 交野河童(かたのかっぱ)の 屍(しかばね)は 烏天狗の 仕業(しわざ)にあれり (河童巻麻呂) 河童巻 ならねば圃麻呂(ほまろ) 怒りまく 鉄火のごとも 道理なりけり (鉄火巻麻呂)物忘れ あれやこれなる われなれば 勿忘草(わすれなぐさ)ぞ 醜草(しこぐさ)なるや (醜(しこ)の醜男(しこを)) (本歌)忘れ草 垣もしみみに 植ゑたれど 醜(しこ)の醜草(しこぐさ) なほ恋ひにけり (万葉集巻12-3062) 偐家持が作れる替え歌1編 ほととぎす 姿は無けど 房藤(ふさふじ)の 卯の花咲きて 穂麻呂は愛(め)づや 夏は来ぬ (夏は来ぬ綱) (元歌「夏は来ぬ」) 卯の花の 匂ふ垣根に 時鳥(ほととぎす) はやも来鳴きて 忍音(しのびね)もらす 夏は来ぬ (佐々木信綱)見渡せば をちこちネコの やたらあり トルコはネコの 里にあるらし (高市黒猫) つくよみの みやげなるかや アクアヴィテ 召して我が背子 ながくもがもな (酒呑命(さけのみのみこと))会津なるひろろの刀自(とじ)の召せと言ひし 梅酒ゼリーか歩麻呂もすなる 竹を煮る 竹にし似たる 竹似草 ともにぞ茎の 中身なき身は (偐洞持)水軍の 裔(すゑ)なる人と かくしこそ 加島の浦に 水遊びせな (偐帆麻呂) よき人も 伯方(はかた)の島の たこめしに かむやかむやで あご疲れつつ (持つ帆の歩麻呂) (本歌) こぬ人を 松帆の浦の 夕なぎに やくやもしほの 身もこがれつつ (藤原定家 新勅撰集851 小倉百人一首97) 高松ゆ 夏来にければ 爺麻呂と なるや歩麻呂も 顔ゆるみつつ (偐爺麻呂)この道は 千体千手の みほとけも よみしたまふや 花々咲ける (偐蓮華王) 歩麻呂が追和せる歌1首ありがたや みほとけたちに 導かれ 若狭の山に 花を見るらむ (ご詠歌77番)うすの木の うすあかき実の ひとつ生り 七七頭ヶ岳(ななづがたけ)は 秋となるらし 穂躑躅(ほつつじ)の 白き穂の立つ 秋来ぬと み山に吹ける 風のさやけさつくばねを 置きて狐の 童女(わらはめ)は いづちや行ける 木隠(こがくれ)の道 はつ秋の 七七頭(ななづ)ヶ岳の 玉箒(たまばはき) 手には執らずて われは来にける (本歌)初春の 初子(はつね)の今日の 玉箒(たまばはき) 手に執るからに ゆらく玉の緒 (大伴家持 万葉集巻20-4493)山風も いたくな吹きそ 松風草 つばらにぞ見む 妹にし似れば 山路行けば 妹し恋ふらし 夏えびね われ引きとむと むらさきに咲くおはぐろの 京のをみなか 葉黒草 咲きて恋へるは みほとけの道 歩麻呂が返せる歌2首(僕楽吟)たのしみは 山歩きいて 昨日まで 知らざる花の 咲ける見る時たのしみは 常は見なれぬ 花を見て 名前調べて ブログ書くとき<注>掲載の写真は全てビッグジョンさんのブログからの転載です。

2012.09.03

コメント(10)

-

墓参・花逍遥‐屁屎葛、仙人草、韮

本日は墓参。MTBで出掛けましたので、墓参を済ませた後その足で、付近を銀輪散歩致しました。生駒山 野辺行く道は こきだくも しじに荒れたるか 久もあらなくに 何処かで聞いたような歌だと思われたことでしょうが、元歌は、笠金村が志貴皇子の葬送を傷んで詠んだ長歌の反歌2首のうちの1首です。三笠山 野辺行く道は こきだくも 繁(しじ)に荒れたるか 久(ひさ)にあらなくに (笠金村 万葉集巻2-232) 万葉の歌は地名を入れ替えることによって、容易に他の土地でも使える歌になる処が面白い。 何故、この歌を冒頭に持って来たかと言うと、墓から少し坂道を上った処から野の道となるのであるが、写真(下)のように夏草が生い茂って、いかにもこの歌の風情であったからです。(野辺行く道はこきだくも・・) この道に差し掛かった処の道端の草叢にヘクソカズラが絡まって花を沢山咲かせていました。ヘクソカズラは先日(8月24日)取り上げたばかりゆえ、「またか」と仰るお方も居られることでしょうから、その万葉歌や説明は省略します。気になる方はそちらの記事をご参照下さい。写真だけ掲載して置きます。(ヘクソカズラ)<参考>へクソカズラ(同上)(同上) 同じ蔓草でも、こちらはセンニンソウ(仙人草)。 一瞬、テイカカズラ(定家葛)かと思い、それなら「つた(都多)」とか、「いはつな(石綱)」として万葉にも登場するので、ブログの記事ネタになると喜んだのでしたが、近寄って見るとセンニンソウ。よく考えるとテイカカズラは初夏の花でありました。(センニンソウ)<参考>センニンソウ(同上)(同上)(同上) ならば、万葉に出て来る花は、と探していると、道の辺にニラの花がありました。伎波都久(きはつく)の 岡の茎韮(くくみら) われ摘めど 籠(こ)にものたなふ 背なと摘まさね (東歌 万葉集巻14-3444) (訳)伎波都久の岡の韮をわたしは積んでいるが、なかなか籠に一杯 にはならず、もの足らない。どうせなら、あのお方と一緒に摘み たいわ。 (注)伎波都久の岡=伎波都久は所在不明。常陸国真壁郡という説 もある。 籠にものたなふ=「籠に満たなふ」という訓みもある。(ニラ)<参考>ニラ(同上)(同上)(同上)(アカメガシワ<2011.7.3.記事に掲載の写真を再掲載しました。>) 万葉植物ついでに、以前の墓参で掲載したアカメガシワが、下記の有名な万葉歌の「久木」のことだと、最近知りましたので、写真を再掲載して置きます。ぬばたまの 夜のふけぬれば 久木(ひさき)生(お)ふる 清き河原に 千鳥しば鳴く (山部赤人 万葉集巻6-925)

2012.09.02

コメント(4)

-

草相撲・遊びをせんとや生まれけむ

遊びをせんとや生まれけむ 戯れせんとや生まれけん遊ぶ子供の声きけば 我が身さへこそ動がるれ 先般(8月20日)、オヒシバ、メヒシバの写真を掲載して、草相撲のことを書きましたが、本日はそれを実際に作ってみましたので、写真掲載して置きます。 <関連記事>「昔の仕事仲間との会食」2012.8.20. 草相撲というのは、神社などに奉納するための素人相撲、或いは遊びで行う素人相撲のことであるが、此処で言う、草相撲は文字通りに「草」で行うところの、相撲に見立てた「遊び」のことである。 新潟のブロ友さんの「ふぁみり~キャンパー」氏によると、オオバコでは行ったが、オヒシバではしなかった、とのことでありますから、どうやら「草相撲」はオオバコで行うのが一般的と言うか、全国的で、オヒシバで行うのは地域限定的なものであったのかも知れませんですな。勿論、大阪人のヤカモチもオオバコでも行いましたが、オヒシバの方がオオバコよりも沢山生えていて見付け易かった所為か、オヒシバで行う方が多かったように思います。 穂の部分を二つ折りして茎を回して結ぶと、上のようになります。丁度、チョンマゲのようになるあたりが「草相撲」らしいと言うべきか。 一方のチョンマゲの結び目をゆるめて、他方のオヒシバの茎を其処に差し込みます。ゆるめた結び目を閉じて、互いに茎を持って軽く引っ張ると、双方のチョンマゲが絡み合って、下のようになります。 これを相互に茎を持って強く引っ張り合います。 どちらか一方のチョンマゲが切れてしまうまで引っ張り合います。千切れた方が負け。これがこのオヒシバによる草相撲であります。まあ、子供時代にオヒシバで草相撲をした方には要らぬ説明でありますが、この遊びを知らない方も居られるようなので、詳しく説明してみました。 次はメヒシバによる遊びです。 これは小生は知りませんでした。吾妹子からの受け売りですが、メヒシバによる女の子の遊びもあったのでありますな。 メヒシバの穂を下方に折り曲げて茎の適当な処で束ねて括ります。穂のうちの1本を切り取って、それで縛ります。 これで傘だそうです。 括り付けた部分を上下に動かすと、茎の部分と穂の部分がスライドし、穂の湾曲が大きくなったり、すっかり下に下がって殆ど直線に近い状態になったりしますが、それが恰も傘を閉じたり開いたりするのに似ている、という訳です。 「あらあら、雨が降って来たわ。」と結び目を上に上げると、下のようになって、傘が開いた状態と「考える」訳でありますな(笑)。 まあ、かなりな想像力を必要とする「遊び」であります(笑)が、女の子の「ママごと遊び」の小道具でもあったようです。 このオヒシバ、メヒシバの「遊び」に限って言うなら、両者の「遊び」の勝負、女の子の勝ち。ホモ・ルーデンスとしては、どうやら女の子の方がより高等なようであります。想像力の働かせ方がより高次であり、展開力がある、と思われます(笑)。勿論、ママゴトと草相撲に限っての比較に過ぎませぬが。(傘が開いた状態)(傘が閉じた状態) オヒシバは男の子の遊びに、メヒシバは女の子の遊びに使われる、その名の通りの使われ方で、理に叶っています。もっとも、遊びが先で、男の子が遊ぶシバでオヒシバ、女の子が遊ぶシバでメヒシバと名が付いた可能性も考えられますかな。 まあ、普通には、穂の繊細な佇まいからメヒシバ、これに比べて穂も立派で茎も太い処からオヒシバとなった、と考えるのが順当な処でしょうな。 しかし、現代日本の植物学者が名付けるなら、オとメが逆になっていてもおかしくはない、などという考えが浮かぶというのも、まこと悲しむべきことであります(笑)。

2012.09.01

コメント(6)

全22件 (22件中 1-22件目)

1