2013年04月の記事

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

第118回智麻呂絵画展

第118回智麻呂絵画展 本日30日、智麻呂邸を訪問。新作絵画を仕入れて参りましたので、智麻呂絵画展を開催致します。 皆さまのご来場お待ち申し上げます。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ 先ずは、花の絵から。 ミズバショウです。(ミズバショウ) ♪夏が来れば思い出す・・ミズバショウとなると、この歌が口をついて出ますが、尾瀬に出掛けなくてもミズバショウは、あちこちにありますな。松尾芭蕉の句碑があちこちにあるが如し、であります。 このミズバショウは小万知さんがお持ち下さったものかと思います。 本日、智麻呂邸では友人の偐山頭火氏も来られていて、彼は先日、奥琵琶湖の海津大崎の桜を見に出掛けた小旅行の土産と共に、絵の題材にと旅にて撮影の桜並木や湿原に群生するミズバショウの写真などを持参されていましたが、絵にするには「細か過ぎる」とて、智麻呂氏に却下されて居りましたですな(笑)。(ツルニチニチソウ) 花弁の形が少しツルニチニチソウらしくないので、或いは違う花かも知れませんが、花音痴のヤカモチが思い付く名前は他にありませんので、こうして置きます。ツルニチニチソウにニルニチニチソウであります(笑)。(ナガミヒナゲシ) これはナガミヒナゲシ。外来植物であるが、繁殖力が強く、最近は道端にてもよく見掛ける花。花の色は 朱にありけりな したたかに 道にはびこる ナガミヒナゲシ (偐小町) (本歌) 花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに (小野小町 古今集113 小倉百人一首9)(アヤメ) そしてこちらは、源三位頼政の故事を持ち出すまでもなく、古来より日本にある花、あやめ。智麻呂氏が特にお好きな花である。五月雨に 沼の石垣 水こえて いづれかあやめ 引きぞわづらふ (源頼政 源平盛衰記巻16) 五月雨に 沢辺の真菰 水越えて いづれあやめと 引きぞわづらふ (源頼政 太平記巻21) 万葉では、あやめは登場しない。アヤメ科のカキツバタが登場する。 「あやめ草」というのも登場するが、これはアヤメではなくショウブ(サトイモ科)のこととされている。また、「花かつみ」というのも登場するが、これは野生の花菖蒲、ノハナショウブとされている。(注) (注)万葉の花については異説も多く、なかなか一定しない。 「かきつばた」については、ノハナショウブ、アオノクマタケラン、 「あやめ草」については、カキツバタ、セキショウ、 「花かつみ」については、マコモ、アシ、カタバミ、デンジソウ、 アヤメ、ノハナショウブ、などの異説がある。杜若(かきつはた) 衣(きぬ)に摺りつけ 大夫(ますらを)の 着襲(きそ)ひ狩する 月は来(き)にけり (大伴家持 万葉集巻17-3921)(杜若を衣に摺り染めにして、大夫たちが着飾り、狩をする日がやって 来たことだ。)霍公鳥(ほととぎす) 待てど来鳴かず 菖蒲草(あやめぐさ) 玉に貫(ぬ)く日を いまだ遠みか (大伴家持 万葉集巻8-1490)(ホトトギスを待っているのに来て鳴かない。あやめ草を玉にして緒に 通す日が未だ遠いからだろうか。)をみなへし 佐紀沢に生ふる 花かつみ かつても知らぬ 恋もするかも (中臣女郎 万葉集巻4-675)(女郎花咲き・・の「さき」ではないが佐紀の沢に生える花かつ(・・)み、かつ(・・)て まったく経験しなかった恋をすることよ。)(アケビの花) このアケビの花は当ブログ2012年4月22日の日記に掲載の写真を絵にされたものであります。 <参考>「花逍遥・アケビの花ほか」 さて、花の次は「鳥」であります。(ノゴマ) ノゴマという鳥の名は存じませんでしたが、図鑑か絵ハガキか何かでこの鳥がお気に召したようにて、智麻呂さん、何やら楽しそうにこの絵を描いて居られました。智麻呂絵画としては「鳥」は珍しい題材であります。 ノゴマは花園公園にも飛来しているようですが、小鳥についての知識もなく、視力も劣るヤカモチには、それと知るすべもなかりき、であります。 花鳥と来れば「風月」でありますが、そこはそれ、偐万葉世界の絵画展。「花鳥風月」ならぬ「花鳥魚菓子」でありまして、次は魚となります。「ギョッ!」(カレイの干物) それも、生きた魚ではなく「干物」の魚なのであります。生きた魚は動き回るので、写生は難儀しますが、干物は観念してジッとしているので、智麻呂さんは、心置きなく写生することが出来るのであります。 ところが、どっこい、世間はそう甘くはない。これは本来、画材ではなく食材。干物にてはあれ、そのままでは傷んではよくないと、恒郎女様は焼いてしまわれました。 翌日、目覚めた智麻呂さん、前日の絵を仕上げようとされたら、下のように色も変り、サイズも随分と縮んでしまっていた、という次第(笑)。 かくて、また、一から描き始めて仕上げたのが下の絵であります。上の「焼く前のカレイ」の絵は幸いにもあらかた仕上がっていましたので、記憶に従い、少し手を加えるだけで、完成、事なきを得ました(笑)。明日ありと 思ふ心の 干し鰈 朝に郎女 焼かぬものかはでありますな。(カレイの干物2) 偐万葉的風流の「花鳥魚菓子」の締め括りの「菓子」は、鮎のお菓子であります。ヤカモチがいつぞやにか、手土産にお持ちしたものですが、智麻呂氏の手になると、何故か毎度、鮎が寸足らずの「ずんぐり型」になるのでありますな。メダカですか? いつぞやは、烏賊にも見えた絵になった、鮎菓子でありますが、お菓子となると、智麻呂さんの目にはこのように「ゆるキャラ風」に見えるのでしょうな。 今度、鯛焼きを持って行ってみようかな。どんな絵になるか想像するのも楽しいことであります(笑)。(鮎のお菓子) これにて、第118回絵画展、お開きであります。本日もご覧下さり有難うございました。

2013.04.30

コメント(6)

-

牡丹の花の咲きてありけり

やはらかき 風吹きゆける 夕暮れに 牡丹の花の 咲きてありけり この歌は偐家持が2008年4月30日の日記を書くに当って作った歌である。花園中央公園の夕暮れに咲いていた牡丹の写真に添えたものである。 作った本人もこの歌のことは忘れていたのであるが(作った歌はもう6000首を超えているだろうから、記憶している方がおかしいのである。多くの歌は作った後(しり)から忘れてゆく・・というのが偐家持のあり様なのである。)、ブロ友の真澄さんのブログで本日お目にかかる羽目になった。 それも、素敵な牡丹の絵を添えて下さっている。 最初は真澄さんがお作りになった歌かと思ったのでしたが、小生の歌を当日記から引用戴いたものであることに間もなく気付きました(笑)。 この豪華過ぎる花は万葉歌には似合わない気がする。 勿論、万葉には登場しない。 だからと言う訳でもないが、その豪華さゆゑに、そして堂々としたその花姿ゆゑに、ヤカモチとしては余り好みではない花なのではある。 しかし、そういう花も夕暮れのかそけき風の中に置くときには、何やら可憐な様もほの見えて、珍しく牡丹の花を歌に詠んだのであったのだろうと思う。 そんな感じを表現していなくもない真澄さんの絵であると見るのは我田引水でありますかな(笑)。ともかくも、その牡丹の絵、茲にご紹介申し上げます。 先日の無患子(むくろじ)の木に続くコラボでありますな(笑)。 (牡丹:真澄氏画)<参考>真澄氏のブログ、2013年4月27日の記事参照 偐万葉田舎家持歌集、2008年4月30日の記事参照

2013.04.27

コメント(8)

-

株主総会

本日は元勤務先会社の株主総会にて、梅田まで出掛けて参りました。昨年、一昨年と欠席しているので、久し振りの出席である。 囲碁サークルの例会で月に2回は梅田まで出掛けるが「銀輪散歩」を兼ねて自転車で出掛けることが多いので、JR大阪駅に降り立つことはまれである。そんなこともあって、大阪駅の変貌や北側の再開発の進捗状況なども、たまに電車利用で梅田に出た際に、それと知るといった具合で、その度に、その変貌振りにいささか驚くと共に若干まごついたりもするのであるが、今日もそのような具合でありました。 大阪駅北ヤード再開発のグランフロント大阪は明日26日からオープンになるとのことで、話題を集めているが、大阪駅北出口の方へ、久々に回ると、グランフロント大阪への大階段も完成し、景色や通路が新しくなっていました。 景色が一変してしまうと、かつての風景が思い出せなくなり、方向感覚も微妙に狂う。時に道が分からなくなってしまうこともある。まあ、今日はそれ程ではなく、新しい風景が記憶する風景の中に誤りなく上書きされたようでありましたが(笑)。たれにかも 知る人にきかむ 梅北の ビルもむかしの ビルならなくば (藤原旧風) (本歌) たれをかも しる人にせむ 高砂の 松もむかしの 友ならなくに (藤原興風 古今集909 小倉百人一首34)(梅田スカイビル<左奥>とグランフロント大阪<右手前>)(グランフロント大阪)<参考>グランフロント大阪・施設案内 グランフロント大阪オーナーズタワー・Wikipedia 株主総会は500名余の出席株主にて、株主側から4名の質問や発言があったが、約1時間で平穏に終了。 会場で顔を合わせた草麻呂氏、河◎氏、寺◎さんらと、総会終了後、梅田スカイビル1Fの喫茶店へ。出張で来阪中の澤◎君とも偶然に顔を合せたこともあって、途中から彼もやって来て、しばし歓談。澤◎君はオフィスに戻り、草、河、寺3氏と小生は地下の食堂街で昼食。 昼食後、寺◎さんは帰り、草麻呂氏、河◎氏と小生の3人は、囲碁の部屋に行き、河◎氏が何やらの用を済ませる間を利用して草麻呂氏と囲碁を2局打つ。午後2時過ぎにスカイビルを出て、大阪駅前で、買い物をするという草麻呂、河◎両氏と別れて帰途につく。 友人の画家、家◎氏の個展が上本町でやっていて、その案内も頂戴していたので、帰途に立ち寄る心算でいたが、環状線に乗っているうちに何やらとても眠くなって来たので、個展はまたの機会にと、そのまま帰宅してしまいました。 銀輪だと元気になってあちこちと廻るのに、徒歩&電車だと眠くなって、不精な性格が勝ってしまうようである(笑)。銀輪の 家持われは 根が不精 ペダル踏まねば 眠くなるらし (偐家持)

2013.04.25

コメント(4)

-

藤の花咲きぬる道も・・

本日は、大学同期の楽老君、道◎君、守◎君と会食。 横浜在住の藤◎君こと楽老君から、「所用で来阪するので、大阪駅周辺で会わないか」との誘いが道◎、守◎、小生の3人にメールが入り、集合したもの。午後3時大阪グランヴィアホテルのロビーで待ち合わせ。 小生が一番乗り。ホテルの喫茶店で時間を潰していると程なく楽老君がやって来た。次いで道◎君到着。両名共、大阪駅が新しくなって様子が変っていたので、少し迷ったよう。守◎君は4時になるということなので、店を決めてから場所を連絡するということで、ともかくもホテルのロビーを出る。 楽老君、この後大津市の石山まで行かねばならないとのこと。然らば、大阪駅から余り離れた処へ行くのも面倒、ビル内の何処か適当な店にするのがよかろう、ということで、駅ビルの16F「うまいもの街」へ上ることとする。 何となく3人の意見が一致して、その一角にあった「八かく庵」という店にする。昼食には遅く、夕食には早過ぎるという中途半端な時間帯であったので、店内はガラガラ。 楽老君、勤務する会社の役員を退任して東京に引き上げて以来の来阪であるから、3~4年ぶりの再会になるのだろうか。ともかくも元気な再会を祝し乾杯。下戸の小生も乾杯だけはビールで。後は、彼らは焼酎で、小生はウーロン茶(笑)。 午後4時過ぎには守◎君も到着。道◎君、守◎君は在阪組同期会の常連なので、彼らとは小生は少なくとも年に2回は顔を合せている。従って、彼らとは、「やあ」であるが、楽老君位の久々になると「やあ、やあ」となるのでありますな(笑)。(八かく庵) 何と言ってまとまった話はないのであるが、学生時代の友人との時間というのは、楽しく心地良いものである。散会は午後7時20分頃。4時間余の時間が知らぬ間に過ぎていました。咲く花の 何としなけれ 思ふどち 集ひてあれば うれしくもあるか (偐家持)思ふどち 久にしあれば なつかしみ 会へるこの日の 昏れずもあらなむ (偐家持)藤の花 咲きぬる道も 行くどちも 天つみ神の 守りてもがも (偐家持) 最後の歌は、藤◎君、道◎君、守◎君の名を1字ずつ折り込んでみました。親しき「どち」(友人・仲間)とは言え、名を全て折り込むことは、差障りもあることなので、各1字ずつと致しました(笑)。<参考>楽老君のブログ「ゴルフ浪漫街道」はコチラからどうぞ。

2013.04.23

コメント(6)

-

幻想のムクロジ

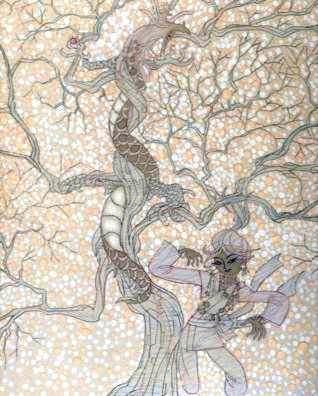

昨日4月19日の真澄さんのブログ記事を拝見すると、小生が先日ブログアップしたムクロジの木の写真を、素晴らしい絵に仕上げて居られましたので、ご紹介申し上げます。 小生作のムクドリの戯れ歌も掲載いただいて居りますが、絵の方は、ムクドリではなく、巨木に龍が絡み付いているという幻想的なものでありました。 枝を四方に広げつつ身をねじるようにして上空へと伸び上がろうとするムクロジの巨木は、真澄さんの感性では龍の姿にも見えたのでありましょう。 幻想的で存在感のある絵となった、小生撮影の木の写真。それは単に真澄さんの心のうちに既に存在した風景が絵画作品となって現出する上でのキッカケを与えたものに過ぎないのでしょうが、小生にとっては、何やらとても愉快で嬉しい気分になる出来事でありました(笑)。 <参考> 当ブログの記事「ムクロジ(無患子)・銀輪花散歩」 2013.4.13. 真澄さんのブログ記事「無患子」 2013.4.19.(「無患子」真澄氏画)無患子(むくろじ)は 龍ともならし 黄金(くがね)の実 さはにぞつけて 大空めざす (偐家持)幾代経(ふ)や 神(かむ)からならし 無患子(むくろじ)の 実の照る下の 愛(は)しき兒(こ)やたれ (偐家持) 真澄さんの絵にコラボしてみました。 言わばこれは、偐万葉・真澄篇の特別編でありますな(笑)。 (「流されたボールのある風景」真澄氏画)荒子川(あらこがは) 波立つ見ゆる 桜花 春日(はるひ)撥ねつつ 今かも散れる (偐家持) <参考>偐万葉・真澄篇はコチラからご覧下さい。

2013.04.20

コメント(13)

-

偐万葉・英坊篇(その20)

偐万葉・英坊篇(その20) 本日は、偐万葉シリーズ第174弾。 偐万葉・英坊篇(その20)であります。 <参考>過去の偐万葉・英坊篇はコチラからどうぞ。 英坊3氏のブログはコチラからどうぞ。 偐家持が英麻呂に贈りて詠める歌15首 並びに英麻呂が詠める歌8首 英麻呂が贈り来れる句に偐家持が付けたる脇句1句 歌の詠み 世の移ろひの あて鏡 (英麻呂) あだに映しつ むだにし詠まん (偐家持) 英麻呂が贈り来れる句に偐家持が付けたる脇句1句 花びらに 雪ぐも見ゆる ユスラウメ (英麻呂) 恋も知らざる 色にし咲ける (偐家持) 英麻呂が贈り来れる歌1首腕もたち 正義を武器に 立つ姿 学び取るんだ 政界の輩 (英麻呂) 偐家持が返せる歌1首銀(しろがね)も 金(くがね)も玉も 何せむに まされる力 鉄にしかめやも (山上鉄良) (本歌)銀(しろがね)も 金(くがね)も玉も 何せむに まされる宝 子に如(し)かめやも (山上憶良 万葉集巻5-803)山川の さやけき見つつ 万葉の 古(いにしへ)尋(と)はな 高岡の里 (高岡万葉歴史館)しなざかる 越に毎年(まいとし) 咲き咲きて かたぶくまでの みきとなるかも (本歌)しなざかる 越に五年(いつとせ) 住み住みて 立ち別れまく 惜しき初夜(よひ)かも (大伴家持 万葉集巻19-4250) (桜の木) 英麻呂氏が贈り来れる歌1首パンドラの 花の茶店は スタンバイ 稼ぎと売るは パンとどら焼き 偐家持が返せる歌1首パンドラの 丘にはもの売る 店はなし しか言ふ君に 髭なきがごと (本歌) 勝間田(かつまた)の 池は吾(われ)知る 蓮(はちす)なし しか言ふ君が 髭なきごとし (万葉集巻16-3835) 英麻呂が贈り来れる歌1首牛丼屋 氷見牛ならば いいのにと つぶやき行くは 氷見うどん店 (偐英麻呂) 偐家持が返せる歌1首氷見牛は ヒミコの牛に あらざれば 煮ても焼いても よしの屋言へる (氷見ふとん店) 英麻呂が贈り来れる句に偐家持が付けたる脇句1句 梅去りて 桜來しあと 藤は待つ (井栗の藤麻呂) 梅子桜子 藤子にあらず (偐家持) 英麻呂が贈り来れる歌2首土凍り 足たび欲しく ねだるにも そのすべ知らず そこらうろつく (光の君)夜桜の 花見の宴は 居酒屋で 場取のシートの なきぞ悲しき (英爺翁) 偐家持が返せる歌2首草枕 たびするわれを などてやも うろつくなどと 君言ふなるや (偐光)夏の夜の 夢にしなけれ 花むしろ 敷くも敷かぬぬも さけが問題 (偐沙翁)背子が名に かけし英麻呂 ひと呼ばば 偐万葉(にせまにえふ)の われもうれしも (本歌)妹が名に 懸けたる桜 はな咲かば 常にや恋ひむ いや年のはに (大伴家持 万葉集巻16-3787) (英麻呂と家持くん)偐なれど われも家持 とき待ちて とはむとぞ思(も)ふ 高志(こし)の館(やかた)を願はぬに 橋の下(もと)にて はよ死ぬらむ その気さらでも さなるこの頃 (偐西行) (注)さらでも=さあらでも。そうでなくても。 さなる=さにある。そのようにある。そうなる。そうである。 (本歌)願はくは 花の下(もと)にて 春死なむ その如月の 望月の頃 (西行) 英麻呂が贈り来れる歌並びに偐家持が返せる歌各1首無患子を 誤り含み 泡を吹く 式部・納言の 慌ての様よ (英麻呂)咳止めに ムクロジの実 口にせば 咳は止まれど 泡は吹くなり (阿波家持) 英麻呂が贈り来れる歌1首八重桜 ソメイヨシノに 餅団子 蜜柑苺で 春を漫喫 偐家持が返せる歌1首アブチロン アルストロメリア ランニゲラ 桜のほかの 花も咲くなり庭遠み 人にさかるる 滝石の われてもすゑに あはむとぞおもふ (英徳院) (本歌)瀬をはやみ 岩にせかるる 滝川の われてもすゑに あはむとぞおもふ (崇徳院 詞花集228 小倉百人一首77) (滝石) 英麻呂が贈り来れる歌並びに偐家持が返せる歌各1首下手な句を 堂々と詠む 厚顔を 恥じて入るにも 穴なし哀れ (英麻呂)あはれとも いふべき人は あなかしこ はぢさきだちて 歌詠まぬ人 (偐家持)清盛と 義朝ならむ ひとつ枝(え)に 赤白咲きぬ 吾家(わぎへ)の椿 (椿)<注>掲載の写真は全て英坊3氏のブログからの転載です。

2013.04.19

コメント(2)

-

平戸便り

先日友人の岬麻呂氏から旅便りが届き、それに追いかけて数枚の写真が送られて来ました。岬の灯台廻りがご趣味という方であるが、岬を廻り尽くされたのか最近は灯台の写真は余りお目に掛からない(笑)。Eメールで送って下さればいいのに、写真に仕上げてわざわざ郵便で送って下さるのが常である。 今回は、長崎は平戸の旅便りでありました。 岬麻呂氏のご了解は得て居りませぬが、久々に、彼の写真をご紹介申し上げます。まあ、著作権の問題もありますので、サイズは縮小して写真掲載することと致しました(縮小したからと言って著作権侵害の違法性が阻却される訳ではないが、そこは気持ちの問題です<笑>)。 岬麻呂氏から戴いた、平戸の景色の皆さまへのヤカモチからの「お裾分け」であります(笑)。(平戸港・平戸城天守閣からの眺望) 写真右手奥の赤い屋根のビルが平戸海上ホテル。その手前にある白壁の建物が平戸オランダ商館。1609年に設置され、順次建物の増築を行うが、1639年に築造した倉庫に西暦年号が刻まれていたことから、怪しからぬと、幕府によって、全建物を破壊するよう命じられたそうな。1941年にオランダ商館は長崎出島に移転し、平戸には建物は存在しなくなるが、2011年9月に370年ぶりに1640年頃の建物の状態が復元されたのが、現在の建物だとのこと。 <参考>平戸オランダ商館ホームページ(平戸城)<参考:平戸城・Wikipedia> そして、その平戸城がこれ。天守などは模擬天守にて往時の様を復元したものではないようであるが、松浦氏の居城であった城。松浦氏と言えば松浦党、松浦水軍。源融を祖とする氏族などという説もあるから、万葉集に登場する松浦佐用姫とは関係ないのですかな。小生などは松浦と言うと松浦作用姫と大伴狭手彦の伝説が先ず思い浮かぶ。 <関連記事>松浦作用姫 2007.7.7. 「松浦佐用姫」の稽古開始 2009.1.28.海原(うなはら)の 沖行く船を 帰れとか 領巾(ひれ)振らしけむ 松浦佐用比売(まつらさよひめ) (大伴旅人 万葉集巻5-874)行く船を 振り留(とど)みかね 如何(いか)ばかり 恋(こほ)しくありけむ 松浦佐用比売(つうらさよひめ) (同 万葉集巻5-875) まあ、この歌は平戸ではなく、佐賀県唐津市、虹の松原の南にある鏡山(ひれふる山)での歌でありますから、ここで、引用するのはちと筋違いでありますかな。 因みに、大伴狭手彦は大伴家持から見ると曾曾祖父(昨子)の弟ということになる。つまり、ひいじいちゃんの叔父さんでありますな。(平戸ザビエル記念教会)<参考:聖フランシスコ・ザビエル記念教会>(光明寺、瑞雲寺と教会の尖塔) (幸橋・通称「オランダ橋」) (平戸瀬戸) 友人からの写真に便乗しての平戸散歩でありました。こういうブログ記事の書き方は、他人の何やらで相撲を取る、と言うのでしょうな。 <追記注:2021.6.11.>上掲の平戸港と平戸瀬戸の写真がいつの間にか横倒しになっていることに気づきましたので、これを修正しました。

2013.04.17

コメント(7)

-

第117回智麻呂絵画展

第117回智麻呂絵画展 本日は智麻呂絵画展であります。智麻呂絵画ファンの皆さま、どうぞごゆるりとご鑑賞下さいませ。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ 先ず、桜の絵からどうぞ。(八重桜) 徒然草の吉田兼好さんには受けがよろしくない八重桜ですが、ソメイヨシノの散りぬる後は八重桜です。 大阪造幣局の桜の通り抜けの一般公開も始まりましたが、造幣局の桜は八重桜が多かったように記憶しています。もう随分の昔に行ったきりなので、記憶も曖昧ですが。 里桜とか牡丹桜とか、ぼってりとした花の様は小生も好みではなく、桜は山桜など一重がいいと思うのではありますが、昨年、奈良の多神社で見た「奈良八重桜」は小振りな花でなかなかに趣のある見事な咲きっぷりでありました。これなら八重桜もいいのでは、と思ったことなども思い出します。<参考>田原本から桜井・忍坂へ銀輪散歩(その1) 2012.4.29.いにしへの 奈良の都の 八重桜 けふ九重に にほひぬるかな (伊勢大輔 詞花集27 小倉百人一首61)(桜・ソメイヨシノ) こちらはソメイヨシノ。大阪ではもう散ってしまった桜ですが、智麻呂さんが呼び戻して下さいました。 藤原朝臣広嗣、桜の花を娘子(をとめ)に贈れる歌1首この花の 一瓣(ひとよ)のうちに 百種(ももくさ)の 言(こと)ぞ隠(こも)れる おほろかにすな (万葉集巻8-1456) 娘子の和(こた)ふる歌1首この花の 一瓣(ひとよ)のうちは 百種(ももくさ)の 言(こと)持ちかねて 折らえけらずや (同巻8-1457)(和菓子・お花見セット) 花より団子であります。いや、酒でありますかな。 残念ながら、偐家持美術館では、お酒のお持込みは禁止させて戴いて居ります(笑)。 さて、春の花は桜だけではありませぬ。(ランの花) 上のランは、智麻呂さんが通って居られるデイサービスの方々から画材にと頂戴したものらしいです。上の桜もそうです。 そして、下のアブチロンは、凡鬼さんがお持ち下さったもの。皆さんが智麻呂さんの絵を愛し、応援して下さっているのは誠に有難い限りであります。(アブチロン)(アルストロメリア) 上のアルストロメリアと下のニゲラは小万知さんがお持ち下さったものかと思います。 アブチロン、アルストロメリア、ニゲラ・・万葉調の歌にするのは至難のワザにて、偐家持もアキラメチロン、オテアゲストロメリアで、ニゲルずら。(ニゲラ)紫の ニゲラの花の 憎くあらば ひとつ位は 歌詠まめやも (枚岡王) ご存じ、大海人皇子が額田王に返した歌「紫のにほへる妹を憎くあらば人妻ゆゑにわれ恋ひめやも」をもじりましたが、枚岡王は?という方も多いでしょうね。近鉄奈良線の額田駅の一つ手前が枚岡駅で、額田には一歩及ばず、という意味を込めてみましたが、それで?と言われると「・・・・」の他ありませぬ(笑)。「逃げる」だけです。(ニゲラ2)(アメリカフウの実とメタセコイアの実) これは、花園中央公園で智麻呂・恒郎女ご夫妻と偐家持3人でお花見をした際に拾ったものです。大きいのがアメリカフウ(別名、モミジバフウ)の実。小さい方がメタセコイアの実です。こうして絵になるとなかなかに面白い。(タケノコ) このタケノコは、智麻呂さんのご友人の寺◎さんが、掘り出して画材にとお持ち下さったもの。地下を這う竹の根(地下茎)が付いた状態で切り出して下さったもので、とても珍しいものですが、画材としても面白かろうという、寺◎さんのお心のこもった素晴らしい贈り物であります。 では、デザートに果物でも召し上がられませ。本日もご覧下さり有難うございました。(蜜柑と苺)

2013.04.16

コメント(11)

-

ムクロジ(無患子)・銀輪花散歩

本日銀輪散歩で見付けたのは「むくろじ」。 大きなムクロジの木の下には沢山の実が落ちていました。ドングリのような実で、中には1個、真っ黒な種子が入っている。 とても固いので、羽根つきの羽根の球や数珠に使われたらしい。また、この種を炒って食べることも可能とのこと。 黒い種を包んでいる実の皮にはサポニンが含まれていて、水に浸してこすり合わせると溶け出したサポニンによってよく泡立つことから、石鹸として利用されたとか。平安貴族の屋敷にはこの木がよく植えられていたらしい。 紫式部さんも、清少納言さんも、ムクロジの実で手を洗ったり、洗濯をしたりしたのかも(まあ、ご両人とも貴族。洗濯は使用人・奴婢にやらせていたから自分ではしなかったですかね)。 最初、「ムクロジ」という名の書かれた札を見て、「ああ、楊枝にする木だ。」と思ったのですが、それは「クロモジ」であることに、間もなく気付きました。それで、ネットで調べてみると、上のようなことが分かったという次第。 学名はSapindus mukurossi。サピンダス(sapindus)は、ラテン語の sapo indicus(インドの石鹸)が語源とのことです。 <参考>無患子(むくろじ) 樹木図鑑(ムクロジ)(ムクロジ・無患子)(ムクロジの実・種) 上の実をこすり合わせると泡立って来るそうだが、未だ実験していません。上のムクロジの実を「剥く」と下の黒い種が1個出て来ます。 ムクロジやムクの木の「むく」は、「無垢」から来ているのか「剥く」から来ているのか。それとも「向く」からか(笑)。椋の木の実をムクドリは好んで食べるので「ムクドリ」となった、というが本当かどうかは知らない。ムクロジの実にはムクドリは見向きもしない(笑)。無垢の木の 実は剥くなかれ 椋鳥は 風の向くまま 来たりて食める (偐椋十) 木の向くまま、いえ、気の向くまま、「ムク」を連ねただけの駄洒落歌であります(笑)。 <参考>花(1)2007~2011 花(2)2012~

2013.04.13

コメント(8)

-

若草歌壇・2013年春花見篇、公開

偐山頭火氏が運営管理して居られる河内温泉大学図書館にて、先日の若草読書会のお花見会の歌会の歌集が公開されましたので、お知らせ申し上げます。下記をクリックするとご覧いただけます。 若草歌壇・2013年春花見篇 また、河内温泉大学図書館は下記から入館できます。 河内温泉大学図書館(花園中央公園の桜) このような桜の花の下で宴を催す予定でありましたが、前日の「春の嵐」で、たこ焼パーティーとなったことは、4月7日の日記に記載の通りであります。 (参考:桜花散りぬる風のなごりにはたこ焼きしつつ 2013.4.7.)

2013.04.12

コメント(2)

-

銀輪散歩・囲碁例会

昨日(9日)は銀輪散歩で恩智川沿いを北に走り、大東市に入った処で、古堤街道に出たので、これを山の方向に走ってみた。大阪桐蔭高校、大阪産業大学の南側を東西に走っている古道である。古堤街道は下記<参考>の記事で説明していますので、それをご参照下さい。 <参考> 近隣散歩・大東市坐摩神社へ 2012.2.27. 古堤街道を生駒山に向かって走る。やがて坂道にさしかかる。阪奈道路と交差する辺りから勾配が急になり、苦しくなる。途中、押して行く場面もあったが、思い直してまた乗って頑張る。喘ぎ喘ぎ漕いで行くうちに高みへと至り、眺望が開ける。二度目に阪奈道路と交差する地点で、その先の道が分からないので、引き返すこととする。 少し下った処で、ママチャリを停めて休憩して居られた男性と立ち話。地元のお方のよう。演歌を歌うのが趣味で、何とか仰る方がこの方のために2曲を作曲して下さったというから、プロ並みの実力をお持ちのよう。近く何処やらでのプロの歌手のコンサートで、その合間に歌うことになっているとか。 歌の方はお聞かせ戴けませんでしたが、この方は絵もご趣味で、似顔絵などもお描きになるよう。携帯電話のピクチャに保存されている自作の似顔絵を見せて戴きましたが、氷川きよし、水谷豊、マリリン・モンローなどなど女優やタレントなどの似顔絵がとても上手に描いて居られて感心致しました。 長話の後、おいとまを告げると「また是非お会いしましょう、ここで。」と仰る。何やらこの御仁に気に入られてしまったみたいですが、再会のためには「辛き坂道」を喘ぎ喘ぎして上って来なければならないのであるから、これは相当に難儀なことではある(笑)。 一気に坂道を下る。「人生下り坂、最高」と火野正平を真似てもみる。加納緑地まで戻り、そこで小休止。生駒山遠望である。先程はこの山の中腹に居たのが嘘のよう。八重桜 今盛りなり とひ行けば 山道(やまぢ)も人も おもしろかりき (偐家持)(加納緑地から望む生駒山) 今日(10日)は、囲碁例会。MTBで梅田へ。銀輪散歩を兼ねてのいつものパターンです。今日は、中央大通りの一つ北の道を走る。緑橋商店街に出くわす。ここを通るのは初めて。(緑橋商店街)(同上) 商店街が尽きた処で右折。北へ走ると、白山神社というのがあった。立ち寄ってみる。(白山神社・大阪市城東区中浜2丁目)(同上) 下の説明書きによると、大坂冬の陣で、徳川方の本多出雲守忠朝がここに陣屋を置いたそうな。彼は酒に酔って不覚を取り、敵方の攻撃の前に敗退するという失敗を犯しているが、ここがその不覚を取った場所であるか。 本殿脇の摂社の稲荷神社は木村重成の母、大蔵局の屋敷にあったものを此処に遷したのだそうな。(同上・由緒書き)(天然記念物の銀杏) 境内の銀杏の巨木は大阪府の天然記念物に指定されている。(同上説明板) 天満橋を渡った処で昼食。 梅田スカイビル到着。自転車置き場はこんな感じです。(梅田スカイビルの駐輪場) 本日の囲碁例会出席者は、青◎氏、竹◎氏、荒◎氏、福◎氏、平◎氏と小生の6名。小生の成績は竹◎氏に1勝、青◎氏に2勝で、3戦全勝。今年に入って初めての3連勝。まずまず、です。 吉田兼好さんの「囲碁論」を参考までに記して置きましょう。 「囲碁・雙六 好みてあかし暮す人は、四重・五逆にもまさ れる惡事とぞ思ふ」とある聖の申ししこと、耳に止まりて、 いみじく覚え侍る。(徒然草第111段) とありますので、囲碁には否定的でありますな。 しかし、兼好さん、囲碁もなさったようで、 たとへば碁を打つ人、一手もいたづらにせず、人に先だち て、小を捨て大につくが如し。それにとりて、三つの石をす てて、十の石につくことは易し。十を捨てて、十一につくこ とは、かたし。一つなりとも勝らむかたへこそつくべきを、 十までなりぬれば、惜しく覚えて、多くまさらぬ石には換へ にくし。これをも捨てず、かれをも取らむと思ふこゝろに、か れをも得ず、これをも失ふべき道なり。(同、第188段) と、なかなかにお詳しいのであります。 本日のヤカモチは、上の兼好さんのお言葉を心にとめて打つように致しました(笑)。 まあ、碁は「あれも、これも」では、駄目。「あれか、これか」なのでありますな。そう言えばキルケゴールも「あれか、これか」でありましたが、こちらの方は囲碁とは無関係でありますな(笑)。

2013.04.10

コメント(9)

-

偐万葉・ふぁみキャンパー篇(その5)

偐万葉・ふぁみキャンパー篇(その5) 本日は偐万葉シリーズ第173弾、偐万葉・ふぁみキャンパー篇であります。 ふぁみり~キャンパーさんとのブログ交流も来月には丸一年を迎えることとなります。同氏は温泉大好きな御仁でもありますので、偐万葉では越後湯麻呂(えちごのゆまろ)とお呼びすることと致して居ります(笑)。 <参考>過去の偐万葉・ふぁみキャンパー篇はコチラからどうぞ。 ふぁみり~キャンパーさんのブログはコチラからどうぞ。 偐家持が湯麻呂に贈りて詠める歌20首鱒の寿司は 今井高田屋 青山を 喰ひての後に もの申すべし (偐鱒麻呂)新潟は まだ雪なれば 三条の 丘辺に梅の 咲かまくはのち (偐武天皇) (本歌)わが里に 大雪ふれり 大原の 古りにし里に ふらまくは後 (天武天皇 万葉集巻2-103)見渡せば 梅も桜も 雪の下 ただしらじらと 白きゆきはら雪割草 あるじお湯割り あっしには かかわりのねえ ことにござんす (光の紋次郎)背脂も 燕の味の ラーメンも あっしは知らぬ ことにござんす (木の葉の紋次郎) (光君) (雪割草の湯)せめてもの 旅の土産と 越の歌 詠めば道の辺 人ぞ恋ひしき村松の 古き家並みを 行く我に 笑みもて声を かけし人去り村松の 雪よそひたる 笹の葉に 雲間さす日の そこのみ照れり行くあても なけれ五泉の 駅頭に 待つ我照らし 灯のともりゆく新潟の 駅に降り立ち 行く人に まじれど我は 旅人の顔 (村松公園)雪割りの 花は越後に 春告げて 今しみ山に 咲き始(そ)むならむ大崎の 山道(やまぢ)に咲ける 雪割りの 花かも妹に 恋ひつつあらむもののふの 八十(やそ)の少女(をとめ)と 雪割の み山に咲きて 春は来ぬらし (本歌)もののふの 八十(やそ)をとめらが くみ亂(まが)ふ 寺井の上の かたかごの花 (大伴家持 万葉集巻19-4143) (雪割草)王様の 耳はいかにも あらばあれ パンの耳こそ われは愛でなむ (驢馬麻呂)敷島の 大和の国は ガリバーも うまし国とぞ 来たりて踏める (スウィ麻呂) (ベーカリー・リリぱっと)越後なる 田上の梅の 見が欲しと 思へど居りぬ 道はた遠み田上なる 梅の盛りを 見せむとは まさしに背子は 風流士(みやびを)ならむ山川を 隔(へ)なればなほし 田上道(たがみぢ)の 見まくの欲しき 梅の花かも (田上の梅林)大空も 堀のみなもも 石垣も 城の桜は 見らくしよしも秋の葉の 匂へる時に いざ行かな 秋葉の山の もみぢ照る見む (本歌)この雪の 消遺(けのこ)る時に いざゆかな 山たちばなの 実の照るも見む (大伴家持 万葉集巻19-4226) (磐越西線・東新津駅)<注>掲載の写真は全てふぁみり~キャンパーさんのブログからの転載です。

2013.04.08

コメント(8)

-

桜花散りぬる風のなごりにはたこ焼きしつつ

本日は若草読書会のお花見の日でありました。 しかし、昨日の「春の嵐」にて、花は散り果て、地面も濡れ放題。花園中央公園桜広場は断念し、智麻呂邸若草ホール(偐山頭火氏命名)に場所を変更しての宴会となりました。 参加者は、智麻呂・恒郎女ご夫妻、凡鬼・景郎女ご夫妻、小万知さん、祥麻呂氏、和麻呂氏、和郎女さん(所用にて途中退席)、偐山頭火氏と小生偐家持の10名。 午前11時集合。今回はお花見にて、課題図書も講話もなし。食事をしながらの雑談・歓談、ワイワイ、ガヤガヤ。恒郎女さんからの歌唱指導による合唱などもあって、楽しい時間を共に致しました。そして、小腹の空いた処で「たこ焼きパーティー」もありました。 (写真提供:景郎女氏「野の花文庫の子供たちと作った桜の花」) また、お花見会恒例の歌会も予定通りに実施。オランダ旅行で欠席の謙麻呂氏からオランダよりメールで歌が送信されて来るなどのサプライズもあり、同じくポルトガル旅行の千葉の邦麻呂氏からも俳句のメール送信があるなどもあって大いに盛り上がりました。 これらの歌・俳句は、追って河内温泉大学図書館にて公開予定でありますが、本日は、その一部をここにご紹介申し上げます。ぼんぼりを 慌て吊るすや 早桜(はやざくら) (恒郎女)だんじりが 駆け抜ける城 銀輪に 春は盛(さかり)と 花散らしつつ (偐山頭火)運河沿い カンカン弾む あめづくり 旧いビルさえ 傾き見てる (謙麻呂)散りまがふ 花の音(と)聞かな 桜里 春の霞の たなびきゆける (小万知)真間(まま)川の 手児奈(てこな)が像の 花隠(ごも)り 隠(こも)りて悲し 古(いにしへ)のこと (祥麻呂)たんぽぽの ぽぽに温め られている 風の冷たき 公園の鳩 (景郎女)せせらぎの 音を高めて 夕桜 (凡鬼)春されば 逢はむといひし 花園の 桜も夢か 雨のうらめし (和麻呂)花を見ず 逝きにし人の 夢に生く (千葉邦麻呂)ファドの歌 流るるなへに ロカ岬 はろばろ背子は 旅立つならし (偐家持) 本日は写真も無いので、「たこ焼き」絡み、ということで、大阪的な写真を掲載して置くこととします。(大阪・新世界)

2013.04.07

コメント(11)

-

墓参・菜の花の雨

本日は墓参。雨が降る前にと思っていたのですが、出掛ける頃にはパラパラ、しとしと、と雨が降り始めて、雨の中の墓参となりました。(菜の花) 墓地は生駒山西麓の高みにあるのだが、その墓地の中にクスノキの大木がある。先月の墓参は3月2日であったが、その時には咲いていなかった菜の花が、そのクスノキの根方に咲いているのでありました。 菜の花には雨が似合う。吾子(あこ)眠る 坂の上(へ)の墓 手向(たむ)けばや 雨に濡れつつ 菜の花咲ける (偐家持)(同上) 菜の花越しに眺める大阪平野も雨に煙っている。 夜には嵐になるらしい。(一本の草にも) 墓への坂道の途中に寺がある。門前に毎回なにがしかの言葉が掲示されているのであるが、今日は上のような言葉。藤原鉄乗師の言葉でありました。この方の歌に次のようなのがある。葉は落ちて はたかとなれる へうたんの かほに雨ふる 秋のあさかな (藤原鉄乗) 歌の意味は別として、語調を真似て、今朝の墓参を歌にすれば、花ちらす 雨の降りそむ 坂の上(へ)の 墓にしまゐる 春のあさかな (偐家持)でありますかな。思ほえば 逝きにし人も わが生くる かぎりは胸に 生きてぞあれる (偐家持) でありますれば、時にわれわれは先に逝きたる人を思い出してあげなくてはならないのでありますな。 墓というものはそのためにある。 小生の墓参はそのようなものとしてあるのだけれど、思い出さなければならない人が増えて行くというのは寂しいことでもあります。

2013.04.06

コメント(8)

-

偐万葉・若草篇(その10)

偐万葉・若草篇(その10) 明後日は若草読書会のお花見デイでありますので、それに合わせて本日は偐万葉・若草篇と致します。シリーズ第172弾であります。 <参考> 過去の偐万葉・若草篇はコチラからどうぞ。 偐家持が小万知に贈りて詠める歌8首英遠(あを)の浦 見らくしよしも かくしこそ いにしへびとも 継ぎて通へり人はいさ 事情は知らず ブログには 花ぞ昔の ままにし咲ける (昨日貫之)比良の風 平にご容赦 伊吹風 いぶせき風と かもめ言ふめえ~ (後(ゆり)家持)千の絵と なりてあなたに やさしさの はる日届けむ 今日もあしたも (偐智麻呂)福島の 春はいかにか あるならむ 今日といふ日の 来るごと思(も)はゆ水芭蕉 咲くをし見れば ほととぎす 鳴き来る夏の 近づくらしも (ミズバショウ<写真提供:小万知氏>)花園の 花は盛りを 過ぎぬとも どちとしあれば うれしからまし土曜日に 降るとふ雨も こころあらば 花な散らしそ いたくな降りそ 偐家持が偐山頭火に贈りて詠める歌6首併せ俳句6句 並びに偐山頭火が返せる歌2首併せ俳句5句山頭火 うらやむほどに 秋晴れて しぐれも欲しと 言ふにあるらし (晴麻呂) 偐山頭火氏が贈り来れる句並びに偐家持が付けたる脇句 宿り木で 何を食ったか 偐家持 <偐山頭火> 玉子とじなる 氷見牛うどん <偐家持>古池の 鴨を見つつや 行く秋を よしとし来れば もみぢ葉降れるラグビーの 球はいかにか 跳ねるとも トライせざれば ゴールもならじ (花園家持) 偐山頭火が返せる歌1首ノーサイドと 思っていたら かかる声 ゴールどちらと 迷いつ走る (元高校生ラガー) 偐山頭火氏が送り来れる芭蕉の句に付けたる脇句1句 蓬莱に きかはや伊勢の 初たより (芭蕉) くもなくあれや かぐのみぞこれ (偐田道間守)もののうそ ばれては逃げの 一手なり かまふななりふり 雪駄の唐笠 (偐宗持) (本歌) もののふの 矢橋の船は 速けれど 急がば回れ 瀬田の長橋 (連歌師宗長) 偐山頭火氏が贈り来れる句2句に偐家持が付けたる脇句2句 焼き直し 出来ることなら 焼き増しに (偐山頭火) 芋にしあれば 焼かず煮るべし (偐芋煮会) 痩せアラブ むち打つほども 前に出ず (偐騎手) むちうち症の 騎手にてあれば (アラブる馬) 偐山頭火氏の贈り来れる歌1首痩せアラブ むち打つほども 前に出ず ならば出(で)むちと かざす人参 (無知違い) 偐家持が返せる歌1首馬うつは 痛罵に似たり 褒めてこそ 人もや馬も 育つにあらずや (馬肩持(うまのかたもち)) 偐山頭火が贈り来れる発句2句に偐家持が付けたる脇句2句 千作が 二千作への 第一歩 (偐山頭火) 懲りずも描かな 技は凝らすも (偐智麻呂) (画:智麻呂、写真提供:偐山頭火氏) おいちゃんの 笑顔見たくて 若草へ (車寅次郎) 春はひねもす 共にしあらむ (偐智麻呂)枝垂れ梅 記事にしたれば どちがそれも 枝垂れて梅の 咲き四天王寺 (聖梅太子) <参考>偐山頭火氏のブログはコチラからどうぞ。 偐家持が和麻呂に贈りて詠める歌1首わが背子の 手練(てだ)れの琴に 散りまがふ 花にぞ照れる 月も見が欲し (注)偐万葉掲載に当り一部文言の修正を行いました。 <参考> 和麻呂氏のブログはコチラからどうぞ。 偐家持が謙麻呂に贈りて詠める歌1首我が背子は オランダならね ドイツなる 歌姫恋ひて 海渡るらし 偐家持が千葉邦麻呂に贈りて詠める歌1首ファドの歌 流るるなへに ロカ岬 はろばろ背子は 旅立つならし 偐家持が若草のどちに贈りて詠める歌2首たこ焼に 生姜と蝦の 花散らし かけて偲はめ 散りぬる桜桜花 散りぬる風の 恨めしと 雨は止むとも 腹は立ちける (紀のつらあて) (本歌) さくら花 ちりぬるかぜの なごりには 水なき空に 浪ぞたちける (紀貫之 古今集89)

2013.04.05

コメント(8)

-

囲碁例会・桜散歩

本日は囲碁例会の日。 出席者は竹◎氏、青◎氏、平◎氏、村◎氏と小生の5名。 成績の方は、竹◎氏に中押し勝ち、平◎氏に中押し負けで1勝1敗。可もなし不可もなし。 生駒山麓の自宅から会場の梅田スカイビルまで、いつもの通り、銀輪花散歩を兼ねてMTB(マウンテンバイク)で出掛けました。かなり散り始めていますが、まだまだ花は盛りにて、花見を楽しみながらの風流な道中となりました。先ず、大阪城公園の桜からどうぞ。(大阪城の桜) 何だか気持ちまでもがスッキリしそうな美しい眺めです。(同上)(同上)(同上)(同上) 桜だけでなく桃も花盛り。ピンク、白、赤の三色の桃。背後にソメイヨシノ。花桃の濃い赤がアクセントになって、桜との競演です。(大阪城桃園のハナモモ)春の苑 紅にほふ 桃の花 下照る道に 出で立つ少女 (大伴家持 万葉集巻19-4139)(同上) 桜は何やら大人の艶っぽい風情があるのに対して桃の花はあどけない少女の雰囲気であります。従って、「夜桜」はあっても「夜桃」はない(笑)。(同上) 大川端、中之島公園も桜、桜、でありましたが、写真は撮らず。 いつもの昼食場所であったアポロカフェは先月15日を以って閉店となったので、その近くの別の喫茶店で今日は昼食。昼食後は例によって梅田スカイビルの「里山」散策であります。里山にも桜がありました。(梅田スカイビルの桜) 里山は他の花も楽しまなくてはなりません。ユキヤナギ、ヤブツバキ、菜の花、その他名の知らぬ花が色々と咲いていて、目を楽しませてくれる。(山吹) そして、ヤマブキの花も。 山吹は万葉の花でもあれば、万葉歌などもいくつかご紹介して置きましょう。蝦(かはづ)鳴く 甘奈備川(かんなびがは)に 影見えて 今か咲くらむ 山吹の花 (厚見王 万葉集巻8-1435)花咲きて 実は成らずとも 長き日(け)に 思ほゆるかも 山吹の花 (万葉集巻10-1860)山吹の 花の盛りに かくの如(ごと) 君を見まくは 千年(ちとせ)にもがも (大伴家持 万葉集巻20-4304)(同上) 目立たぬ花ながら、ウグイスカグラもここぞと咲いて・・。おのがじし よしとし思(も)へば 見る人も なけれ咲くべし ウグイスカグラ (偐家持)(ウグイスカグラ)(同上) 根方にはシャガの花。(シャガ) ドウダンツツジは満天星というその名の通りに咲いて・・。(ドウダンツツジ) 囲碁を終えての帰途は花園中央公園に立ち寄りましたが、アメリカフウ(モミジバフウ)の実がいっぱい落ちていました。(アメリカフウの実) この公園に立ち寄ったのは7日のここでのお花見予定があるので、桜の花の具合が気に掛かって、というものでありまして、アメリカフウの実を見に来た訳では勿論ありませぬ。(花園中央公園の桜) あずま屋に停めてある自転車は小生のMTBであります。 桜は只今満開。あと4日、何とか散り残ってくれそうかと。 まあ、小生は本日満開のお花見を堪能いたしましたので、7日は兼好流に散り残れる花の様を愉しんでみるのもよし、と思ってはいるのでありますが。(同上)(同上)(同上)

2013.04.03

コメント(10)

-

言葉遊び・人名篇(だったら特集)

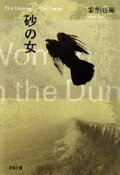

言葉遊び・人名篇(だったら特集) 久々に言葉遊びと参ります。 本日は作家の名前がこんな風に違っていたら、作品名もこんな風に変っていたのではないか、という「駄洒落遊び」。やってみると、上手く収まるものもあるが、なかなか上手くゆかないものが多い。短すぎるタイトルも長過ぎるタイトルも言い換えが難しい。 皆さんで、もっと面白い「作品名」を考えて、コメントに書いて戴くと有難いですな(笑)。夏目漱石が「夏目葬式」であったら吾輩は犬死にである(吾輩は猫である)、坊んさん(坊っちゃん)、北枕(草枕)、葬殮から(それから)、香典(行人)、友人葬(虞美人草)、戦死郎(三四郎)、弔問(門)、供養塔(倫敦塔)、冥暗(明暗)太宰治が「ダサい治」であったら止れメジロ(走れメロス)、社用(斜陽)、人間ドック(人間失格)、晩酌(晩年)、手軽(津軽)、不覚借金(富嶽百景)、バッテラの箱(パンドラの匣)、咳き込み医者へ(駆け込み訴へ)江戸川乱歩が「江戸川乱暴」であったら偐山頭火(二銭銅貨)、N坂の殺虫剤事件(D坂の殺人事件)、野次馬の参考書(屋根裏の散歩者)、パラノイア妄想談(パノラマ島奇談)、押し売りの足袋売る男(押絵と旅する男)、玄人が怪我(黒蜥蜴)、世間評(人間豹)、会席二十品目(怪人二十面相)宮沢賢治が「宮沢変治」であったら日銀が手伝うのよ(銀河鉄道の夜)、風邪で寝三郎(風の又三郎)、十文は高い料理店(注文の多い料理店)安部公房が「壁工房」であったら壁の女(砂の女)、壁男(箱男)、他人の壁(他人の顔)、塗り過ぎた壁(燃えつきた地図)、壁の耳(石の眼)、壊されし壁の欠片に(終わりし道の標に)、赤い壁(赤い繭) 別役実が「脇役実」であったらナッツ売りの初老(マッチ売りの少女)、くよくよ族の反省(そよそよ族の反乱)、ガンバルー(カンガルー)、不思議の国のアキス(不思議の国のアリス)、ボスと演説(椅子と伝説)、死人も出る不景気(死体のある風景)、あー惜しかった、二位だった(あーぶくたった、にぃたった)、クリ剥くさむらい(にしむくさむらい)、まだ息のある死体(雰囲気のある死体)、筵の正面ど~っち(うしろの正面だあれ)、そのひと歯がありません(そのひとではありません)、珍しい大阪菜(淋しいおさかな)、丘の上の人でなしの家(丘の上の人殺しの家) 堀田善衛が「堀田世末」であったら老婆の孤独死(広場の孤独)、最後の審判(審判)、若き死人たちの病歴(若き詩人たちの肖像)坂口安吾が「無駄口安吾」であったら駄洒落論(堕落論)、赤恥(白痴)、ソロリの男(ジロリの女)、長話姫と寝耳男(夜長姫と耳男)志賀直哉が「志賀何哉」であったら木の先に似て(城の崎にて)、なんじゃこれ(暗夜行路)、誤解(和解)、五升の呑み様(小僧の神様)川端康成が「炉端康成」であったらいつも踊子(伊豆の踊子)、指ぐねっ(雪国)、さんま釣る(千羽鶴)、邪魔な音(山の音)、糊塗(古都)丸谷才一が「角谷才一」であったら広場の角を避けて(エホバの顔を避けて)、逆まつ毛(笹まくら)、たった一人の錯乱(たった一人の反乱)、横軸ずれ(横しぐれ)、カナダへ(彼方へ)、今年も居残り(年の残り)、裏口から入れ君だけは(裏声で歌へ君が代)石原慎太郎が「石原疹太郎」であったら大病の季節(太陽の季節)、困った老疾(狂った果実)、完全に病気(完全な遊戯)、胆石の森(化石の森)、気絶(亀裂)伊藤左千夫が「伊藤右千夫」であったらお菊の皿(野菊の墓)、怒鳴る嫁(隣の嫁)、猿の鵜匠(春の潮)大江健三郎が「大江変三郎」であったら珍妙な寝言(奇妙な仕事)、愚者の侮り(死者の驕り)、姪の汁粉餅(芽むしり仔撃ち)、豆の木(雨の木)、万年青年のゲートボール(万延元年のフットボール)、河童に睨まれる(河馬に噛まれる)北杜夫が「南杜夫」であったらどくとく麻婆公開記(どくとるマンボウ航海紀)、似るだけの人々(楡家の人々)、白き玉子焼きなんか見ねえ(白きたおやかな峰)、小田まことが「小田まねごと」であったら何でも見てからやろ(何でも見てやろう)、大抵塩漬けを焼く鱈の子(大地と星輝く天の子)、難波の紫蘇(難死の思想)野間宏が「野呂間宏」であったら長い柄(暗い絵)、支払遅滞(真空地帯)、わざとそこに立つな(わが塔はそこに立つ)、年金の罠(青年の環)井上光晴が「井上光雨」であったら旅行のクーポン(虚構のクレーン)、代休(階級)、医者の時計(死者の時)、胃のもたれ(地の群れ)、無理にコジツケはしないがええ(胸の木槌にしたがえ)、黄色い河馬(黄色い河口)、開高健が「閉口健」であったら麻疹の王様(裸の王様)、二本三円オマケ(日本三文オペラ)、夏の嫌味(夏の闇)、蚊が焼ける網(輝ける闇)浅田次郎が「深田次郎」であったら送金の詰まり(蒼穹の昴)、中元の鰊(中原の虹)、佃煮泥鰌(月島慕情)、皆詐欺師伝(壬生義士伝)、監獄までの百マイル(天国までの百マイル)村上春樹が「村上夏樹」であったら1灸84(1Q84)、世界の終りのハードスポイルド・ナンダーカンダー(世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド)、イリアイの森(ノルウェイの森)、国政の乱れ、対応の不備(国境の南、太陽の西)、日陰をへめぐる銀輪(羊をめぐる冒険)、寝て起きて風呂に入る(ねじまき鳥クロニクル)、スープとニクと胡椒(スプートニクの恋人)、売り時の株価(海辺のカフカ) 角田光代が「角田蝉代」であったらよう噛めん蝉(八日目の蝉)松尾芭蕉が「松尾座長」であったらお気に入りの細麺(奥の細道)、憂さ晴らし奇行(野ざらし紀行)、ざる蕎麦(猿蓑)、老いの繰り言(笈の小文)、ざらにある紀行(更科紀行)、厳重暗記(幻住庵記)滝沢馬琴が「滝沢牛琴」であったら南総里芋発見伝(南総里見八犬伝)式亭三馬が「式亭三鹿」であったら浮気男(浮世床)、浮き袋(浮世風呂)十返舎一九が「一返舎十九」であったら窃盗恐喝ひったくり毛(東海道中膝栗毛)上田秋成が「下田秋成」であったら迂闊物語(雨月物語)

2013.04.01

コメント(7)

全17件 (17件中 1-17件目)

1