2013年05月の記事

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

夕々の会

今日は大学同期諸兄との同期会でありました。 昨年11月30日以来の集り。 毎年5月と11月の最終金曜日に集ることになっている会である。 いつの頃よりか、集る場所・時刻も、心斎橋の大成閣・午後6時から、と決まっている。 今回は佐◎、原◎、前◎、水◎、深◎、枦◎、西◎、山◎、山○、古◎、中◎、蝶◎、守◎、谷◎、出◎、広◎、油◎、黒◎、道◎各氏と小生で20名の出席。これまでで最多の出席者となりました。 中でも今回初参加の蝶◎君は小生は卒業以来の再会にて懐かしい限りでありました。大学の教授や弁護士や議員など、はたまた会社の役員など、未だ足を洗わず懲りずに現役を続けているのが少数ばかり居るが、多くは仕事を離れて自由の身。まあ、そんなこともあって集る人数も増えて来たということであるのでしょう。 毎度のことながら、青春の一時期を共に過ごした仲間、楽しく愉快なひと時でありました。 再会を祝しての乾杯の後は食事を楽しみ、呑みながらの歓談。中程で各自近況報告を兼ねての1~2分間スピーチ。それぞれにそれぞれらしいスピーチで面白く拝聴させて戴きました。 小生は、今月の銀輪散歩で出雲、山形の鶴岡市などを訪ねたことを紹介し、当ブログの宣伝もして置きました。そして、お決まりのパターンで万葉歌を文字って即席の1首を犬養節で朗唱して置きました。はつ夏の さやけき夕(よひ)に 思ふどち い群れて居れば うれしくもあるか (偐家持) これは道祖王の歌「新たしき年の始に思ふどちい群れてをれば嬉しくもあるか(万葉集巻19-4284)」の上2句を言い換えただけのものですが、宴会などで咄嗟の時には、季節などを言い換えて簡単に、それらしき歌に出来るので、皆さんもこの歌を覚えて置いて、利用されるといいのでは、と思います(笑)。勿論、万葉歌のパクリであることは、ことわった上で披露するのがエチケットであります。 なお、前回、守◎君の発案で、この会の名は「よいよいの会」と決まったのでありましたが、今回、「よいよい」はいささか抵抗があるので、「夕」は「よい」とも訓むのでもあれば「夕々の会」にしたらどうかという小生の提案が承認されました。従って、以降はこの会は「夕々の会」と呼ぶこととなりました。 その心は、百合の花 咲ける夕にも もみぢ葉の 匂へる夕も 継ぎてぞ逢はな (偐家持)であります。 次回は11月29日。 もみぢ葉の匂ふ季節になっていることでしょう。 散会後、原◎君、西◎君、深◎君、水◎君と小生の5名は喫茶店で続きの歓談。その席で、11月を待たずに6月18日に阪急宝塚線の石橋駅前に待ち合わせて、5名で食事会・呑み会を持つことに決まりました。 つまり、もみつ葉は まちかね山か あぢさゐの 咲ける盛りに われらは逢はむ (偐家持)ということになった次第(笑)。 なお、上の歌の「まちかね山」は、我らが大学のキャンパスのある場所、豊中市の待兼山丘陵のことであり、これと「待ちかねる」を掛けた次第であります。 写真がないのも寂しいので、全員写真を小さくして掲載して置きます。<注記> 出席者全員での写真。諸兄の承諾なくブログに掲載するのは問題であり、小生も自らの顔を曝すことをよしとしないので、縮小し、且つモノクロ加工して掲載することとします。 これだと画面拡大しても個々人の顔は分からないから肖像権の問題も生じないでしょう(笑)。 モノクロ加工したのは、この方が同窓会の雰囲気に合うのではないかと考えた次第。 また、道◎君が当ブログの黒っぽい背景色が字を読み辛くしている、と言うので、これを機に新しいテンプレートデザインに変更いたしました。

2013.05.31

コメント(10)

-

鶴岡銀輪散歩(7)・鶴岡市街2

<承前> 高山樗牛文学碑の西側に白い目立つ建物がある。大宝館である。大正天皇の即位を記念して建てられたもので、当初は図書館兼物産館として利用、2階は食堂と会議室になっていたとのこと。現在は郷土人物資料展示施設になっている。 この旅の最初にご挨拶したマンホールの蓋に描かれていた建物がこれであったのですな。(大宝館) 大宝館の北側に回ると荘内神社と藤沢周平記念館がある。(荘内神社) <参考>荘内神社(同上・拝殿)(同上・本殿)(藤沢周平記念館)(同上) <参考>藤沢周平記念館 荘内神社の参道から屋台の立ち並ぶ道路に出て、高山樗牛文学碑のある交差点に戻る。 樗牛文学碑と交差点を挟んで対角に史跡庄内藩校旧致道館がある。(旧致道館) <参考>庄内藩校致道館(同上)(同上)(同上) 此処も藤沢作品に登場するようだが、藩校とあれば当然でありますな。 旧致道館から西へ300m行くと致道博物館がある。(致道博物館) <参考> 致道博物館ホームページ(同上) 致道博物館の一角に食事処「庄内藩」がある。此処で少し遅い昼食。店内の窓から博物館の庭が見える(下掲写真)。(同上・庭の藤) 致道博物館は鶴岡公園の西側にある。昼食後、鶴岡公園に戻り、園内を散策後、鶴岡カトリック教会を見学し、駅へと引き返すこととしました。(鶴岡公園・鶴ヶ岡城趾)(鶴岡公園の藤) 鶴岡カトリック教会は前頁のタブの木のある交差点を北に入った処にある。幼稚園が併設されている。(鶴岡カトリック教会)<参考>鶴岡カトリック教会 礼拝など教会の行事の場合は別として、誰でも自由に見学できるようです。(同上内部・祭壇)(同上内部・告解室)(同上内部・パイプオルガン)(マリア像)(ステンドグラス)(同上) 内川べりに戻ると、先刻、遊佐からの女性二人連れと行き合った緑地に子供みこしの子供たちが集合していて、パレード参加の準備中のよう。(子供みこし・内川沿いの緑地で) 駅前通りに出ると、そこはパレードのコース。沿道は人、人、人。(駅前通り・パレードを待つ人々) 駅前に着く頃、パレードが始まりました。(パレードの先頭は子供みこし)(鶴岡東高校吹奏楽部の高校生たちもパレードに参加のよう。) 帰りの電車の時刻の関係で駆け足になりました。藤沢周平生誕地も作品ゆかりの地も多くを残し、また天神祭というに鶴岡天満宮などにも立ち寄らぬままの帰還であります。これもヤカモチ流、また次回にゆっくりと・・です。 最後となる本ページは写真を詰め込み過ぎましたので、多くの文章は無理、それぞれの説明は<参考>のリンクで代用させて戴きました。(鶴岡駅1番ホーム) 特急いなほ。新潟行きです。新潟から大阪へと帰ります。 最後までお付き合い下さり有難うございました。--完--

2013.05.30

コメント(8)

-

鶴岡銀輪散歩(6)・鶴岡市街

<承前> 松尾芭蕉は鶴岡にとっては行きずりの人。この地出身の文人と言えば、高山樗牛と藤沢周平。しかし、どちらも小生はその作品を読んではいないのであるから、ご両人について語るべきものを持ち合わせない(笑)。 中学・高校と同じ学校に学んだ友人のA君は無類の読書家にて、中学の頃であったか高校の頃であったか高山樗牛の「滝口入道」を読んでいたことがあったのを何故か記憶している。また、藤沢周平については、TVドラマや映画の「蝉しぐれ」、「たそがれ清兵衛」、「武士の一分」などで夙にその名は承知しているものの、これまでに読んだ彼の本はと言えば、新井白石を描いた「市塵」くらいなものであり、小生とは何故か縁の薄いご両人でありました。 <参考> 高山樗牛 藤沢周平 そんなご両人であるが、鶴岡にやって来た以上は少しばかりはその所縁の地を回ってみることと致しましょう。 先ず、般若寺。山王日枝神社から駅方向へ少し戻った処で路地を左に入って200mほど行った処にある。(般若寺) 藤沢周平作品にゆかりの場所には上のような表札が立っているので、それと分かる。 般若寺から路地を西へ広い道路に出て南へ下ると「高山樗牛誕生地」という碑が、ごく普通の民家の門柱と車庫か倉庫のような建物との間に建っていました。地図で見ると山王町1丁目、山王日枝神社のほぼ西側になる。(高山樗牛誕生地跡) 高山樗牛誕生地碑から50m位南の路地を右に入ると龍覚寺があり、此処も「蝉しぐれ」の舞台となっている寺。(龍覚寺)(「蝉しぐれ」では龍興寺という名で登場する。) そして、再び内川に架かる大泉橋です。(大泉橋と内川)(「秘太刀馬の骨」では大泉橋は千鳥橋で登場する。) 大泉橋を渡って対岸を下流に少し行くと「昔ながらの内川」と表示された一角があった。藤棚があって藤が盛りと咲いていたので、藤の花越しに内川を撮ってみた。(内川・奥に見える橋が大泉橋。その前が芭蕉の乗船地跡)(同上) 大泉橋の方に引き返す。大泉橋の一つ上流の橋が開運橋で、内川は開運橋から大泉橋に向かって大きく右(東)に蛇行している。 下の写真で、川の曲がった先に大泉橋があり、そのたもとに芭蕉乗船地跡がある。(内川・開運橋の上から) この日は鶴岡の天神祭の日でもあるようで、鶴岡駅前をスタートして天神祭パレードが行われるらしい。 内川べりの緑地で出会った年配の女性とその娘さんと思しき若い女性の二人連れと言葉を交わすことがありましたが、自転車姿の小生を見て地元の人間と思って居られたよう。まあ、自転車姿ならそう思うのが普通ですな。何処でもそのように間違えられる。 女性は「ゆうざ」からやって来た、と仰っていたが、漢字が浮かばないのでお尋ねすると「遊佐」だという。言われても何処とは分らなかったが、後で地図で見ると酒田市の北、秋田県との境の手前に遊佐町というのがあった。年配の女性はご実家が鶴岡で遊佐に嫁がれたとのことだから、天神祭に合せての里帰り、といった処か。(丙申堂) 丙申堂の前で出会った祭衣装の若者に話し掛け、写真に撮らせて欲しいと言うと、では笠を着けましょう、と事務所風の建物に行って、わざわざ笠を着けて出て来て下さった。(天神祭のパレードに参加の若者) 言われは存じ上げぬが、タオルで顔を隠した姿で行列をするらしい。踊りも伴うのでしょうか。 親切な若者に礼を述べて、再び内川沿いに出る。 妙なデザインの欄干が目を引いた。千歳橋。(千歳橋) 内川沿いを走り、鶴園橋で県道47号線を右(西)に入る。祭の人たちでいっぱい。先程の若者と同じ出で立ちの人も多く目につく。 一つ目の交差点角にタブノキの大木。この木は万葉に「つまま・都麻麻」として登場する木にてもあれば、無視もならず写真に撮る。鶴岡の つままも見れば 幹太く 枝葉繁けく 神さびにけり (偐家持) (本歌) 磯の上の つままを見れば 根を延(は)へて 年深からし 神(かむ)さびにけり (大伴家持 万葉集巻19-4159)(タブの木) 説明板によると、この大木、町内会の人たちが大事に守って居られるようです。 タブノキの一つ先の信号を渡ると鶴岡公園。祭とあって、車を通行止めにして、屋台が並び、大勢の人が行き交っている。 その一角に高山樗牛の文学碑がありました。(高山樗牛文学碑) (同上) 文は是に至りて畢竟人なり、命なり、人生也(同上副碑) どうやら制限字数に。本日はここまでです。(つづく)

2013.05.29

コメント(6)

-

鶴岡銀輪散歩(5)・三瀬から鶴岡へ

<承前> 三瀬駅で鶴岡方面行きの電車を待つ。駅のホームで一人の男性と言葉を交わす。彼は小生とは反対方向の村上方面行きの電車に乗るという。村上の手前の駅で降りるという。地理感もなく駅の名も知らぬから「それは何という駅か」ときくこともしませんでした。 彼は小生が乗るという鶴岡方面行きは向かいの1番線ホームから出る筈だが2番線で大丈夫なのかと盛んに気にしていました。次の鶴岡方面行きの普通電車だけが2番線ホームから出ると駅待合室に表示されていたことを説明すると納得したよう。 やがて、彼が乗る電車がやって来て彼が去る。貨物列車が通過するとアナウンスがあったので、その通過を待ち構えて写真に撮る。ホームの端から端まで歩き、それぞれの方向の景色を撮影する。要するに手持無沙汰なのでありました(笑)。(三瀬駅・村上行き普通電車が3番線ホームから発車)(三瀬駅・1番線ホームを貨物列車が通過)(三瀬駅・村上方向の景色)(三瀬駅・鶴岡、酒田方向の景色) 何やら鉄道マニアのような写真になりましたが、ずっと先まで続く線路の眺めは旅愁を感じさせる。吹き来る風も亦然りであります。 そして、わが乗るべき電車がやって参りました。(三瀬駅・2番線ホームに酒田行き普通電車がやって来た。) 三瀬駅からは羽前水沢駅・羽前大山駅を経て鶴岡駅は三つ目の駅。羽前大山駅の手前で羽越線は右にカーブし東西方向に走ることとなる。鶴岡駅に向かって左側の車窓に雪の山が見えて来た。北方向にあるから鳥海山でしょうな。(車窓から・鳥海山) そして反対側の右窓にも高い山が。これは月山でしょう。手前にある低い山が羽黒山や湯殿山であるのでしょうが、どれとも分からない。この二つはもっと左側にあって写真には写っていないのかも知れない。所謂「出羽三山」でありますな。 芭蕉は奥の細道の旅で、出羽三山に登っている。 雲の峰幾つ崩て月の山 (芭蕉)<参考>六月三日、羽黒山に登る。(中略)八日、月山にのぼる。木綿(ゆふ)しめ身に引きかけ、宝冠(ほうくわん)に頭(かしら)を包(つつみ)、強力(がうりき)と云(いふ)ものに道びかれて、雲霧山気(うんむさんき)の中に、氷雪を踏(ふみ)てのぼる事八里、(中略)息絶(たえ)身こごえて頂上に臻(いた)れば、日没(ぼつし)て月顕(あらは)る。笹を鋪(しき)、篠(しの)を枕として、臥(ふし)て明(あく)るを待(まつ)。日出(いで)て雲消(きゆ)れば、湯殿に下(くだ)る。(「おくのほそ道」岩波文庫より)(車窓から・月山) 鶴岡駅前出発。先ず山王日枝神社を目指す。(山王日枝神社)(拝殿)(山王日枝神社・復鎮霊社) 境内の弁天堂の脇に芭蕉の句碑がある。(芭蕉句碑) めづらしや山をいで羽の初茄子 (芭蕉) この句は、「奥の細道」には掲載されていないが、随行した河合曽良が記録した「俳諧書留」の中に掲載されている句。奥の細道の旅の途中、元禄2年6月10日鶴岡城下にて、長山重行なる武士の招きで行った俳諧での発句である。これに続く長山重行の脇句は「蝉に車の音添る井戸」である。(同上) その長山重行の屋敷跡が山王日枝神社の南700m位の処にあるということで訪ねることに。(長山重行邸跡・芭蕉句碑)(同上)(同上) 長山邸に3日滞在した後、芭蕉は内川船着場から川船に乗船、赤川を下り酒田に向かう。 奥の細道でも「羽黒を立ちて、鶴が岡の城下、長山氏重行と云ふもののふの家にむかへられて、俳諧一巻有り。左吉も共に送りぬ。川舟に乗りて、酒田の湊に下る。」との記述がある。(芭蕉乗船地跡)(同上・内川と大泉橋) 芭蕉は酒田へと発ちましたが、ヤカモチの鶴岡市街地銀輪散歩は未だ続きます。しかし、文字数制限のようです。 続きは明日とします。(つづく)

2013.05.28

コメント(2)

-

鶴岡銀輪散歩(4)・白山島

<承前> 白山島に入り、先ず白山神社にご挨拶。まあ、島全体が白山神社の神域でもあれば、当然というものでありますな。(白山神社・二の鳥居)(岩ゆりの御浄所・これは公衆便所でした。) ニの鳥居を潜って最初に目に入るのは戦没者慰霊碑とこの黒っぽい妙な建物。近寄ってみると、トイレでありました。八乙女伝説をモチーフにしてこのような建物にしたらしいことが、下の説明板の記述から覗えるが、心霊スポットとあれば、用を足すのも憚られるというものである。(岩ゆりの御浄所説明板) 本殿へ上る石階段は三の鳥居を潜って行くが、その脇にある拝殿は改修工事中にて建物回りは仮設の工事足場が廻らされていた。撮影する気にはならない。神社の由緒書きだけを撮影して、本殿へと向かう。 三の鳥居まで25段上り、鳥居から本殿まで236段(数え間違いでなければ)の石段を上る。途中に踊り場もないから、一気に上るしかない。小さな島の急勾配な高みに本殿を設置したら、こういう設計にならざるを得ないのだろう。(白山神社由緒書き)(白山神社・三の鳥居)(本殿への長ぁ~い石段)(白山神社・本殿) 本殿前は僅かなスペースしかないが、眺めは素晴らしい。渡って来た橋が殆ど眼下と言ってよい角度に見える。(本殿前からの眺望) 本殿は、山頂の少し下にあり、本殿裏に山頂への小道がある。折角なので山頂まで行ってみる。(山頂から西方向の眺め) 西方向だけは視界を遮る樹木がなく茫洋と広がる日本海の水平線が見える。此処で夕日を眺めるのも一興であるが、そんな時間まで「心霊スポット」にとどまっていたくはありませんな(笑)。 北寄りの東方向は樹木の隙間から宿泊のホテルの建物が見える。また、南に目を転ずると、八乙女浦と呼ばれる由良漁港の沖合の海が見える。(山頂から東方向の眺め)(山頂の三角点) 山頂には一人前に三角点の石柱もある。(山頂の花・茨の花のような白い花) またまた、名の知れぬ白い花。今日は白い花に悩まされる(笑)。(桧の実?)(岩百合) 花は咲いていないが、笹百合のような姿。これが下の看板などに記されていた岩百合なんだろう。だいだい色の花と書いてあったから、花の咲く時期に来れば、山頂への道も捨てたものではないのだろうが、今の時期は・・何もない。 山を下って、島一周の遊歩道を歩いてみる。アップダウンがあって、変化に富んだ楽しい道である。と言っても高々800mに過ぎない道なのである。興が乗って来た処でおしまい。(島内遊歩道1)(同上2)(この先の海が八乙女伝説の八乙女浦だという。) 島の山頂から見た八乙女浦の写真を下に掲載して置きます。 <参考>八乙女伝説(山頂から見た八乙女浦)(島内遊歩道3) ホテルに戻って、夕食を済ませたら、夕日が沈み始める時間になっていました。白山島と夕日とを併せ撮影できるポイントに行っているべきであったのだが、もう間に合わない。ホテルからの撮影で済ませる。(由良海岸の落陽)(同上)(同上) 海面が金色に染まって・・やがて暗褐色になり、黒い闇に閉ざされると、山の方角からまん丸の月が昇って来ました。この夜は満月でもありましたか。(翌朝の白山島) ホテルのベランダから見えた朝の白山島です。(同上) 2日目は鶴岡市街を銀輪散歩すべく、JR三瀬駅から鉄道で鶴岡駅に戻ることにする。(三瀬駅) 「みせ」と読むのかと思っていたら「さんぜ」でした。無人駅。(三瀬駅前の風景) この後、鶴岡駅に戻り、鶴岡公園など鶴岡市の中心部を銀輪散歩しますが、それは明日以降の記事とします。 (つづく)

2013.05.27

コメント(6)

-

鶴岡銀輪散歩(3)・加茂から油戸・由良へ

<承前> 県道50号線を南下する。右手はひたすらに青い海。左手は急斜面の山が迫っている。何度か岬を回っていると来た道の風景の順番が曖昧になって来る。(加茂から油戸へ)(獅子にも似たる岩) 何やら石碑が建てられているが、言われなどは分からない。(油戸シェルター) 写真奥に見えているのが油戸トンネル。これを潜ると油戸漁港である。(油戸トンネル)(油戸トンネル・油戸漁港側から) 油戸漁港は南北両側の岬に抱かれるようにしてある、隠れ里のような小さな入江の港。 湾に東から流れ込んでいる小さな川沿いに山越えで、神子沢隧道を経て県道336号線(西目大山線)に通じる道が1本あるが、北側の油戸トンネルと南側の油戸南トンネルが出来て県道50号線が開通するまでは陸の孤島であったことでしょうな。(油戸漁港)(油戸南トンネル)(油戸南トンネルの前から油戸漁港を望む。)(油戸漁港の湾口部) 油戸南トンネルを潜ると前方に白山島が見えて来た。もう由良は直ぐそこである。(遠く白山島も見えて来た。)(山側の景色) 山と海がひと際近くなっている場所で左右の景色を写真に撮る。海もよし 山もよかりき 油戸ゆ 由良へと続く はつ夏の道 (偐家持)(海側の景色)(この岬を回ると白山島はもう目の前の筈)(上の写真の岬を回って振り返ると、こんな景色)(右前方には白山島。ズームアップで撮影)(またまた白い花の大群) どうやら既に由良地区に入ったよう。マンホールの蓋にも白山島があしらわれている。 山側を見ると、白い花の大群。葉がヤツデの葉のような形をしているので、午前中に見た白い花とは別の花か。ウドの花なら、「ウドの大木」ならぬ「ウドの大群」となって、偐万葉風で語呂がいいのであるが、さて、これは何の花であるのやら。2m近い背丈のものもありましたから、ウドかもと思った次第。(マンホールにも白山島が描かれている。)(白山島) 先ず本日の宿泊ホテルに立ち寄り、チェックイン。荷物を部屋に置き、ひと風呂浴びて汗を流してから白山島へと向かうこととする。(同上) <参考>白山島・Wikipedia 山形県の心霊スポット・白山島 この島は東北の江ノ島と呼ばれているそうだが、白山神社が山の頂上近くにあり、島内を一周できる遊歩道がある。周囲800mほどの小さな無人島である。(白山神社・一の鳥居)(由良海水浴場) 島へは赤い橋が架かっている。橋の北側の砂浜は海水浴場になっていて、夏には海水浴客で賑うのであろう。 さて、それでは山形県の心霊スポットなる白山島に入って参ります。橋を渡った処で、自転車を駐輪。徒歩で回ることとします。 しかし、本日はここまで、続きは明日です。(つづく)

2013.05.26

コメント(2)

-

鶴岡銀輪散歩(2)・加茂水族館

<承前> 藤滝不動尊から国道112号線に戻り、坂をひた下る。国道は海に出ると右に折れて秋田県方向に北上するのであるが、加茂の集落に入った処で脇道を左に入り、国道とはお別れする。 道脇の民家の庭には藤が盛りと咲いている。藤を植えている家が多いのは藤滝不動尊と関係があるのか。山形県全体のことは知らぬが、山々にはやたらに藤の花が目についた。この辺の山には藤が多いようだ。藤の花にはホトトギスだが、此処は鶴岡市、ホトトギスではなく鶴ですな。鶴は勿論、ホトトギスの声も耳にすることはありませんでしたが・・(笑)。そう言えば藤沢周平も「藤」ですな。(極楽寺) 集落の中の道を下って行くと萱葺きの建物が目に入る。極楽寺という寺。やがて海が正面に見えて来る。加茂港です。(加茂漁港) 加茂港から県道を左に入り、海岸べりを走る。 加茂水産高校の前を過ぎて少し行くと加茂水族館である。中にレストランもあるので、昼食を兼ねて見学して行くことに。(加茂の海岸) 水族館に入るのはいつ以来のことであろう。 出迎えてくれた魚たちの表情もなかなかに愉快。(加茂水族館の魚たち)(同上)(同上) これはハゼの仲間でしょうか。花以上に魚の名前は分からない。「やあ!」とご愛嬌を振りまく魚クン。後のエイと思しき魚クンはお昼寝のご様子。 泡の霧の中からぬーっと立ち現われたる怪魚。ふてぶてしい面構えである。こちらは顔で損するタイプですな。(同上)(同上) クラゲの展示ルームは下の階にある。クラネタリウムという駄洒落な名前が付けられているのが偐万葉風でよろしい(笑)。 ギネスで世界一のクラゲ水族館に認定されたということで有名になった水族館でもあれば、これを見なくてはなりますまい。 もっとも、以下の小生のピントの狂った下手な写真でご覧になるよりも下記参考の動画でご覧になるのがいいでしょうね。 <参考>クラネタリウム・加茂水族館(クラネタリウムのクラゲたち)(同上)(同上)(同上)(同上)(同上) クラゲの名前なんぞは魚以上に分からぬ。元より覚える気もないから、水槽の前に掲示された名前も右から左である。それでも、上のクラゲだけは「ユウレイクラゲ」という名であったと何故か記憶に残っている。(同上)(同上)(同上) 腹も空いた処で、水族館の中のレストランで昼食。示されたメニューを見ても、どれと決めかねる内容。レストランのおばさんが「人気なのはクラゲラーメンです。」と仰るので、それに決めたが、もう一度食べたいという程のものではありませなんだ。色んなクラゲが入っているのでしたが、その中の乾燥した丸い薄茶色のクラゲが癖のある妙な香りにて小生の嗜好には合いませんでした。 水族館の前は工事中にて先へ行けず。県道50号線に戻って、「加茂の浦トンネル」を潜って先へと進む。(加茂水族館) トンネルを出て振り返ると水族館建物とその先の荒崎灯台が見えた。水族館建物の写真を撮っていなかったことに気付き、遠くから1枚パチリ。(荒崎灯台) 荒崎灯台にも立ち寄らずに来ましたが、友人の灯台好きの岬麻呂氏もこの灯台は見ていないのでは、とこれも1枚パチリでありました。(油戸への道・県道50号線)(加茂から油戸へ) 振り返れば、加茂水族館も荒崎灯台も随分遠くなっている。(加茂から油戸へ・2) このような岬をいくつも回ってひたすら海岸線を走る。やがて油戸漁港であるが、本日はここまでとします。(つづく)

2013.05.25

コメント(0)

-

鶴岡銀輪散歩(1)・鶴岡から加茂へ

24~25日と山形県鶴岡市を銀輪散歩してきました。 加茂水族館のクラネタリウムというのがNHKのクイズに出ていて、ネット地図でその水族館を調べていたら、その少し南側に白山島というのがあって、東北の江ノ島と呼ばれていることや、夕日が美しいので有名とか・・ということを知りました。鶴岡市と言えば高山樗牛、藤沢周平の出身地。 まあ、クラゲも藤沢周平も万葉とは無関係。万葉の故地は日本海側では弥彦山が北限であれば山形県・秋田県などには万葉所縁の地はないのであるが、「そぞろ神の物につきて心くるはせ、道祖神のまねきにあひて取るもの手につかず」、海岸べりを自転車で走りたくなった、ということで出掛けた次第。 そう言えば、芭蕉は「奥の細道」の旅で鶴岡に立ち寄って居りますな。万葉の 地にもあらねば 細道の 芭蕉の葉裏 吹く風尋はな (偐家持)(鶴岡駅) 鶴岡駅前で持参の折りたたみ自転車を組み立て、出発です。 鶴岡駅正面の道を南下、日吉町交差点を右折、県道を西へ走る。 平京田交差点で右折、北西に延びる県道47号線に入り、大山跨線橋でJR線を越え国道112号線に入る。加茂街道と名付けられている通り、道なりに行けば、日本海に出る。其処が加茂港である。(鶴岡市内のマンホール) ブロ友のふぁみり~キャンパーさんのブログにはマンホールの写真がよく登場するが、小生もそれを真似て、旅の始めは先ずその地のマンホールにご挨拶することと致しました(笑)。(国道112号線<加茂街道>・大山跨線橋の上) 跨線橋から1kmほど先に行くと、小さな神社。咲き群れるハルジオンの花と細く延びた参道に誘われて、本殿まで行ってみることに。(愛宕神社)(同上・参道)(同上・拝殿) 山形自動車道が東北自動車道に合流する地点の少し南側で両自動車道の高架下を潜ると直ぐに大山川。この川は北へと流れ酒田市で赤川に合流している。架かっている橋の名は、と見ると高館橋とあった。(大山川・高館橋上から)(毒芹?) 道の辺に咲き群れていた白い花はノラニンジンか毒芹か、それともオトコエシか?どれとも何か違うなあ、などと花音痴のヤカモチ、何とも決めかねて走っていると風情のある建物に出会いました。(安良町公民館)(同上・由来書き) そして、立派な門のお寺。専念寺とある。(専念寺)(同上) 専念寺から1kmほど進むと菱津。ここで加茂街道(国道112号線)は直角に折れて北西へと延び、加茂坂トンネルを経由して日本海に出る。(国道112号線・加茂坂トンネル手前) ゆっくりした上り坂。ゆるく左にカーブすると加茂坂トンネルの入り口が見えて来る。(同上)(山吹) トンネルの入り口脇には山吹の花が咲き群れていました。(加茂坂トンネル) トンネル内の車道を自転車で走るのは危険。さりとて歩道の巾が狭いと乗ったままでは走れない。此処の歩道は巾広なのでそのまま走り抜けることが出来る。排気ガスの匂いも殆ど無く、想像したよりも楽に通り抜けることが出来ました。事前に地図で800m程のトンネルと承知していたので、これを避けて山側にある旧道を行くか、とも考えたのであるが、こちらを選択して正解でした。(加茂坂トンネル・加茂側出口) 出口の標識で気付きましたが、トンネルの長さが777m。パチンコやスロットで言えば、フィーバーという縁起のいいトンネルでありますな。 トンネルを出ると加茂港まで一気の下り坂である。 坂を少し下った処に「不動尊」の標識。脇道を下って行くと小さな祠があった。藤滝不動尊。(藤滝不動尊)(同上)(同上) 祠の扉の隙間から覗くと、中には石彫りの不動尊像。写真は生憎とピンボケでした。祠の傍らには石仏などがまとめられてある。脇には土俵もあったが、地区では奉納の相撲などの神事が行われているのでもあるか。(同上) 本日はここまで。続きは明日の記事とします。この後、加茂港に出て、加茂水族館を見学、油戸漁港を経て由良へと日本海を眺めつつ、快適な銀輪散歩を続けます。(つづく)

2013.05.24

コメント(2)

-

偐万葉・ビッグジョン篇(その18)

偐万葉・ビッグジョン篇(その18) 偐万葉シリーズ第175弾。 本日は、偐万葉・ビッグジョン篇と致します。 <参考>過去の偐万葉・ビッグジョン篇はコチラからどうぞ。 ビッグジョン氏のブログはコチラからどうぞ。 偐家持が歩麻呂に贈りて詠める歌17首 並びに歩麻呂が返せる歌1首我が背子を 呼び止むならし さくら草 道のかたへに 福寿と咲けば (桜草と福寿草)栓せぬは 詮もなきこと 栓せぬを 先(せん)に知らせと 言ふも詮なき (栓利休)ももくさに 花は匂へる 春や春 蝶ともなりて われは遊ばな 歩麻呂が返せる歌1首ももくさの 花の匂へる 我が庭は 命満つるや われは遊ばな (KY歩人) (木瓜) (馬酔木)わが背子の 旅は十余(とあま)り 八日(やうか)にて ネパールの石楠花(しゃくなげ) 見らくしよしと (偐焼餅)キャンジンりー 歩麻呂羨(とも)しも ネパールの 山を見らくし 歩麻呂ともしも (本歌) 朝裳(あさも)よし 紀人ともしも 真土山(まつちやま) 行き来(く)と見らむ 紀人ともしも (調首淡海(つきのおびとあふみ) 万葉集巻1-61) 桜草 い寄りかく寄り ネパールの 山道(やまぢ)の隈廻(くまみ) ゆかしとぞ咲く (ランタン谷のシャクナゲ) (ネパールのサクラソウ)桜草 つばらにぞ見む ネパールの 山道(やまぢ)に咲けば 妹し恋ふらしネパールの 山で歩麻呂も 敷島の 大和にあれば 瓜の畑麻呂 (隼人瓜麻呂) (隼人瓜)降る雪も 照れる月夜も 咲く花も ときめく心 ありてこそなれ立ち位置は いかにしもあれ 舘ひろし 言へる遊びと 恋忘れまじやぐらねぎ ソメイネギノと われ呼ばむ 実はならずとも 子ねぎなるらむ (葱速日尊(ねぎはやひのみこと)) <注>葱速日=ニギハヤヒのパロディ (ヤグラネギ)風薫る 五月(ごがつ)なりけり 庭に生ふる 蜜柑の花の 白き香ぞする (蜜柑の花)都富士 見つつも行かむ つつじ花 今ぞ盛りと 咲きぬる山路 (つつじ)左夫流兒(さぶるこ)の 知(ち)佐(さ)の花かも 咲く見れば 道に迷はず 行かませ吾が背 (歩麻呂夫人) <注>知佐=万葉集に出て来る「ちさ」はエゴノキの花とされる。 左夫流兒=大伴家持の部下、尾張小昨の恋人(浮気相手)。 家持は小昨の浮気をたしなめる歌を詠んでいる。 (エゴノキ)つばらにも 見つつぞ行かむ 九輪草 藤が下にし しみみに咲ける (藤が下なる九輪草)石の川 身の丈(たけ)ほどの 山にても たぎつ川とし 深山(みやま)となさむ (偐丈山)遠州の 手前三河の 小山にて 小堀はすまじ 清き山河(やまかは) (偐丈山) (石川丈山の墓)<注>掲載の写真は全てビッグジョン氏のブログからの転載です。

2013.05.21

コメント(6)

-

松前便り

先月17日の日記で、友人の岬麻呂氏が「平戸便り」を下さったことをご紹介申し上げましたが、今月は同氏から「松前便り」が届きました。小生が出雲銀輪旅をしている頃、同氏は北海道を旅行されていたようであります。 <参考>平戸便り 2013.4.17. 本日は雨にてもあれば、同氏への御礼も兼ねて、遅ればせながら、その旅のお写真をブログに掲載させて戴くことと致します。 智麻呂氏の奥様、恒郎女さんは、小生の銀輪万葉の記事などを読むと、そこを旅行した気分にもなる、と仰っていましたが、小生も岬麻呂氏の旅便りで、函館などに行った気分になることと致しましょう(笑)。 送られて来た写真は全5枚。下記に掲載の写真は、その写真を手元のデジカメで撮影したもので、二次的な写真。原画の鮮明さには及びませんが、ブログ掲載写真としてはこれにても十分かと。(松前城)<参考:松前城、松前藩> 松前城は松前家の居城。その地名から福山城とも呼ばれる。 ロシア艦隊の来航を契機に幕府は松前藩に北方警備の任を命じ、松前藩はそれまでの福山館を拡張改築し、1854年(安政元年)に竣工。この頃から松前城と呼ばれるようになったらしい。 戊辰戦争の末期、1868年(明治元年)11月5日に土方歳三が率いる旧幕府軍700名ほどに攻撃され、この城は、簡単に落城している。これは搦め手側の設計に弱点(通路が直線で鉄砲狭間が少ない)があり、そこを土方らに突かれたからだという。(函館・八幡坂の夜景)<参考:八幡坂> 八幡坂は函館山へと通じる坂で最も有名な坂だそうな。昼間の景色は、上の<参考:八幡坂>をクリックしてご覧下さい。(富良野・東大演習林麓郷森林資料館)<参考:東大演習林麓郷森林資料館> こちらは、富良野の東大演習林麓郷森林資料館。桜は山桜だそうな。まことに偶然でありますが、最近ブログの上で少しばかり交流させて戴いているfurano-craftさんの木力工房は、この森林資料館と同じ道沿いにあり、同資料館から西へ700m位行った処にあるようです(笑)。 岬麻呂さんもそれとは気付かず、木力工房の前を通り過ぎて居られたのかと思うと愉快なことであります。 <参考:木力工房ホームページ>(蝦夷富士・羊蹄山)<参考:羊蹄山> 松前城の写真から「松前便り」という日記タイトルにしましたが、それはちょっと安直に過ぎたようにて、岬麻呂氏は松前から随分と離れてしまわれました(笑)。富良野行き 蝦夷富士見つつ 十勝岳 われ函館に きみをまつまへ (小野不待) どうやら岬麻呂氏は上のように仰っているようであります(笑)。(十勝岳)<参考:十勝岳><追記>本日(20日)、岬麻呂氏より追加写真がEメールで2枚送られて参りましたので、以下に掲載して置きます。こちらは、岬麻呂氏撮影の原画そのものですから、より鮮明です。(大沼公園と駒ヶ岳)<参考>大沼国定公園ガイド・まるごと大沼(江差・横山家) <参考:江差町ホームページ・横山家>

2013.05.19

コメント(8)

-

銀輪花逍遥・桐、草藤など

本日は銀輪花逍遥。 ブロ友のビッグジョン氏のように珍しい花の名は存じ上げませぬゆゑ、ありふれた草花となります。 先日の玉手山銀輪散歩で見掛けた花はクサフジ。ナヨクサフジとかいう名を若草の友人である小万知さんから教わりましたが、その花なんだろうと思います。大和川やその支流の石川の土手は、今このクサフジが盛りを迎えています。(クサフジ)<参考:クサフジ・Wikipedia ナヨクサフジ> この花を最初にそれと気付いて写真に撮ったのは富雄川の自転車道を走っている時でありました。 (参考:2009.5.26.銀輪花暦) 写真のクサフジは花房が長大であるからナヨクサフジなのでしょう。なよなよとしているからナヨクサフジ(弱草藤)と命名されたようだが、その名とは裏腹にとても繁殖力の強い、したたかな草のようである。 ヨーロッパ原産で緑肥や飼料用として我が国に入って来て野生化したらしいが、大和川や石川の土手は今やこの草に占拠されかかっている感じがする程に群生している。カラスノエンドウ(烏野豌豆)などは、とても太刀打ちができない手強い草のようである。その花笑みに誤魔化されてはいけないのである(笑)。手弱女(たをやめ)と 見えて手強(てごは)き 弱草(なよくさ)の 藤に遠慮の 烏野豌豆(からすのえんだう) (偐家持)をのこらは 悲しかるべき 手弱女(たをやめ)の 妹なよくさの 藤と知るとき (偐家持)(同上)(何という花?よく目にする花であるのだが・・。) これは玉手山3号墳の墳丘に群生していた花。よく見る花であるが、名前が分からない。<追記>友人の小万知さんから、これは「ニガナ」という名(菜)だ とご教示いただきましたので、追記して置きます。 参考:ニガナ・Wikipedia(同上) 次は、誰でも知っている花。桐の花である。 独特の強い香がするので、直ぐに桐の花が近くに咲いているということが分かる。そして見上げると桐の花が咲いているという次第。この花の香は年齢のいった和服姿の上品な女性を何となく連想させるものがある。 お前はいったい何をして来たか・・と言うのは、吹き来る風。 心置きなく泣かれよ・・と言うのは年増の低い声 何故か桐の花の香をかぐと、こんな連想になる中原中也風ヤカモチなのであります(笑)。(桐の花)(同上) この桐の花は、小雨降る出雲の赤川の畔に咲いていたもの。 雨に濡れた桐の花は何やら無惨な印象がある。(同上) 無惨なや 雨に咲きたる 桐の花 (筆蕪蕉) 書きかけでアップしてしまいましたが、赤川について付言。 出雲の赤川は雲南市の方から出雲市に流れて来てJR出雲市駅の南を西へと流れ、神戸川に合流し日本海へと注いでいる、斐伊川水系の河川である。上流の雲南市には「ほたる公園」があるから、季節には蛍も見られるのでしょう。しかし、出雲市辺りの川の風情は住宅地を流れる小川にて、小生の近所の恩智川などを思わせる川の雰囲気である。 新潟の阿賀野川の旧名が赤川、山形県鶴岡市から酒田市へと流れ日本海に注ぐ川も赤川。鶴岡市は藤沢周平の出身地。こちらの赤川は「蛍」ではなく、「蝉しぐれ」など聞きつつ川べりを散策するのが似合いかも。 ネットで検索すると青森県に三つの赤川、秋田、栃木(宇都宮市)、岐阜(白川町)、三重(伊賀市)の各県にも赤川という川があった。 蛇足ながら、山や島は青山、青島で赤山、赤島は余り聞かない。川は泥流となって茶色っぽくなって流れるから「赤」を使い、山や島は遠く青みて見えるから、「青」を使うのですかな。もっとも青島が多いのは「淡島(「あはしま)」や「大島(おほしま)」などからの転訛もある所為でしょうか。

2013.05.18

コメント(8)

-

玉手山周辺銀輪散歩

昨日(16日)は、暫くご無沙汰の柏原市方面へ銀輪散歩して参りました。 掲載写真が多くなりましたので、説明文も極力省略し、現地説明板の写真でそれに代えさせて戴きます。写真をクリックして拡大サイズでお読み下さいませ。 (注)写真を1回クリックするとフォト蔵の写真ページに移行します。 それをもう一度クリックすると、写真サイズが選択出来るペー ジに変ります。(片山神社) 大阪府柏原市は大和と河内を結ぶ龍田道の河内側の地。そんな地理的条件もあって、河内国分寺を始め多くの寺があったのでしょう。 此処、片山神社も片山廃寺跡とされ、古くは大寺の建つ地であったのでしょうな。神社裏の薬師堂がその名残りをとどめている。(片山薬師堂)(同上)(片山廃寺跡説明板)(天理教北阪分教会) 今回の散歩は随分以前に偐山頭火さんから戴いた「柏原市ウォーキングマップ」によっていますが、そのパンフレットにあったのが、この教会。玉手山丘陵の登り口にある。(同上説明板) 教会から丘陵の高みに上って行くと、玉手山古墳群があり、この辺りは大坂夏の陣で戦場となった地であり、それに因む碑などがある。(大坂夏の陣供養碑)(同上、背後のお墓の在る小山が玉手山2号墳)(大坂夏の陣と小松山の戦い)(玉手山1号墳) 1号墳の登り口は何やら工事中で通行出来ず、登頂を諦めました。(同上説明板)(玉手山3号墳説明板) 3号墳は老人福祉センターの玄関口が登り口。登ってみましたが、ベンチの他は何もなし(笑)。まあ、それが普通ですが。(玉手山3号墳頂上部) 更に坂道を上ると玉手山公園。かつては近鉄が経営する玉手山遊園であったが、今は柏原市が管理する市民公園となっている。自転車は乗り入れ禁止なので、門前に駐輪し、徒歩で行く。一茶の句碑と後藤又兵衛之碑を撮影するのが目的。(玉手山公園案内図、クリックして拡大サイズでお読み下さい。)(小林一茶句碑) 一茶は今から218年前に玉手山を訪れているのですな。 初蝉や 人松陰を したふ比(ころ) 雲折々 適(まさ)に青菜見ゆ 玉手山(同上副碑)「寺は道明寺と云ふ。わづかに行けば玉手山、尾張公の荼毘処あり。龍眼肉の木ありて、此の界隈の景地也。艮の方にかつらぎ山見由る。折から遊山人処々につどふ。下山して遠望。雲折々適に青菜見ゆ玉手山」(小林一茶「西国紀行」)(同上説明板)(玉手山古墳出土石室・石棺)(後藤又兵衛の碑) 後藤又兵衛は、大坂夏の陣・小松山の戦いで徳川方大軍の前に重傷を負い、吉村武右衛門の介錯で自刃する。二人の供養碑が公園内に建っている。(同上)(吉村武右衛門の碑)(大坂夏の陣供養塔)(大坂夏の陣・小松山の戦い説明板)(後藤又兵衛しだれ桜)(春日神社) 玉手山と近鉄線を挟んで東側にある丘陵地にあるのが春日神社。ここも田辺廃寺跡とされる。 大伴家持とも交流があり、自らもすぐれた歌を万葉集にのこす田辺福麻呂を思い出すが、その田辺氏の一族の寺であったのだろう。(同上・拝殿)(田辺廃寺跡説明板)(同上) 近くには、こんな稲荷神社もありました。伏見稲荷の千本鳥居には及ぶべくもありませぬが、十本鳥居以上ではある。(初吉稲荷神社)

2013.05.17

コメント(12)

-

第119回智麻呂絵画展

第119回智麻呂絵画展 智麻呂絵画展開催です。皆さまのご来場お待ち申し上げます。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ (あやめ1) (あやめ2) 先ずはアヤメ。散歩で見掛けたアヤメを写生されました。智麻呂氏にとってはアヤメはお好きな花。かくて3点もの作品になりました。(あやめ3) 次は柏餅とちまきです。どちらも、偐家持が手土産に、お餅、いえ、お持ちしたもものでありますが、楽しい絵となりました。(柏餅)(ちまき) ちまきたべたべ、にいさんが はかってくれた せいのたけ、の「ちまき」ですが、漢字では「粽」と書きますが、本来は「茅巻き」であったのでしょうな。「茅(ち)」で巻くから茅巻。 「ち」は「あさぢ、ちばな、つばな、ちがや」などとも呼ばれて、万葉にも登場する植物である。「ち」は聖なる植物、霊力のある植物であったのでしょう。神社の「茅の輪」くぐりも、その花を「ちばな、つばな」として抜いて、食べたのも、その霊力を身に受けようとする行為であるのでしょう。 血も地も知も「ち」であり、生命も「いの・ち」、力も「ち・から」、我々は「ち」に特別な意味を込めて来たのですかな。 ここでは、万葉集から大伴家持と紀女郎との間に交わされた戯れ歌を掲載して置きましょう。戯奴(わけ)がため わが手もすまに 春の野に 抜ける茅花(ちばな)そ 食(を)して肥(こ)えませ (紀女郎 巻8-1460)(お前さんのために、私が手を休めることもなく一生懸命に、春の野で抜き取った茅花ですよ。これをお召し上がりになって、お太りなさいな。)昼は咲き 夜は恋ひ寝(ぬ)る 合歓木(ねぶ)の花 君のみ見めや 戯奴(わけ)さへに見よ (紀女郎 巻8-1461)(昼は花開いて夜は恋い合って寝るという合歓の花です。主人たる私だけが見るのはよくないから、あんたも見なさいな。)わが君に 戯奴(わけ)は恋ふらし 賜(たば)りたる 茅花(つばな)を食(は)めど いや痩せに痩す (大伴家持 巻8-1462)(ご主人様にわたくしめは恋をしているようであります。頂戴したつばなを食べましたが、ますます痩せてゆきます。)我妹子が 形見の合歓木(ねぶ)は 花のみに 咲きてけだしく 実にならじかも (大伴家持 巻8-1463)(あなたが下さった形見の合歓の木は、花が咲くだけで、きっと実は結ばないのでしょうね。)(めで鯛ごはん) 上の「めで鯛ごはん」と下の「豌豆」は、偐山頭火さんの手土産。 義理堅いタイ、口が固いタイ、勿体ないタイ、などは言葉遊びシリーズで既に登場しているが、タイの怠慢、体面つくろうタイ、は新作になりますかな(笑)。たいがいにせい、との声も聞こえて参りますが・・。(豌豆) エンドウの無遠慮、エンドウの下の力持ち、は既出。新作は、「仏の顔もサヤエンドウ」です。(母の日) 上は母の日のプレゼントとして、恒郎女様にお嬢様から贈られた花。 万葉集で「どうして母という名の花は咲いたことがないのでしょうか」という防人の歌(巻20-4323)があるが、アミガサユリが「はは」という花でありますな。古くは母栗(ははくり)とも呼ばれていたようですが、今は、この花「貝母(ばいも)」とも呼ばれて、その名残りをとどめています。(シラン) シランは万葉では「けい」(漢字では草かんむりに惠と書きます。)ですが、題詞に登場するのみで、歌はありません。(シャガ1) 上のシャガは小万知さんの写真から、下のシャガは当日記の4月3日の記事に掲載の写真から、絵にされました。智麻呂氏はシャガの花の模様に絵師としての興味を示されたようです。(シャガ2) 本日もご来館賜り有難うございました。お気に召された絵などございましたら、ご感想など頂戴賜れば幸甚に存じます。

2013.05.15

コメント(13)

-

出雲・松江銀輪散歩(7)

<承前> 宍道湖湖北自転車道を走る。 あちこちへの道草で見込みよりも時間を喰ったようで宍道湖に出た時には午後4時を回っていたので、暗くなるまで残り3時間程度。何処まで走れるかはお日様との競争でありますが、この道は一畑電鉄北松江線と平行するように通っているので、途中で暗くなれば、走行を切り上げ電車に乗って帰ることができる、という点では安心感のある道である。 時々すれ違う自転車通学の中高生たちが皆「コンニチワ」と元気に挨拶の言葉を掛けて来るのも嬉しい道である(笑)。(宍道湖湖北自転車道)(同上・宍道湖に注ぐ佐陀川に架かる木橋)(同上) 日は西に傾き、光る湖面が先を急げと告げているようでもあるが、そこはそれ、気まま銀輪散歩。成り行き任せと致しましょう。(同上)(同上)(一畑電鉄北松江線) 時折に走る電車の姿も何やら懐かしく・・。(松江フォーゲルパーク駅) 一畑電鉄北松江線は、松江しんじ湖温泉~松江イングリッシュガーデン~朝日ヶ丘~長江~秋鹿町~松江フォーゲルパーク~高ノ宮~津ノ森~伊野灘~一畑口~園~湖遊館新駅~布崎~雲州平田~旅伏~美談~大寺~川跡~武志~大津町~出雲科学館パークタウン前~電鉄出雲市の22駅で松江と出雲市とをつないでいる。 予定では、園駅の辺りで南(左)に走り、斐伊川に入って川沿いを南神立橋まで行き、そこから丘越えで出雲市駅前へ、というものであるが、多分、全部は無理で途中何処かで電車に乗ることになりそうです。(津ノ森駅)(宍道湖) 園駅は見落としたようで、湖遊館新駅まで来てしまう。 この辺りで斐伊川の方へ、つまり駅を背にして南へと下るのが予定のコースであったのだが、時刻は既に午後6時を回っている。途中でコースアウトしたりのタイム・ロスも影響したか。 ということで、雲州平田駅で銀輪散歩打ち切りとする。(湖遊館新駅)(雲州平田駅) 平田駅到着午後6時30分。丁度出雲市行きが発車する処であった。自転車を折りたたみ、バッグ(袋)に詰める必要ありで、これには間に合わず、次の18時52分発の電車まで待つことに。(平田一式飾・国生み神話)<参考> 平田一式飾・平田商工会議所 駅構内にて平田一式飾というものを初めて目にする。この町の伝統民俗「平田一式飾」については何の知識もありませぬ。上の平田商工会議所のホームページに掲載の「平田一式飾」をご参照下さい。(同上・シマネッコ) 上は平田駅のホームに飾られていたもの。 下は出雲空港待ち合いロビーにあったもの(翌10日撮影)。(同上・古代の婚姻)(雲州平田駅) 平田駅発18時52分、出雲市駅到着19時12分、もうすっかり暗くなっていました。駅前の居酒屋さんで夕食。2日目も無事終了。 3日目は朝から雨、雨の間をぬって赤川べりを散歩などするのみにて、ご報告すべきこともこれなく候。午後5時過ぎのバスにて空港へ。出雲大社大遷宮祭がこの日(10日)の夜から始まるのだが、それを待たずに帰ってしまうというのもヤカモチ流でありますかな。(斐伊川夕景)たたなづく 青山垣の 斐の川の 日暮れぞ恋し また逢ふ日がも (偐家持) (出雲空港旅客ターミナル)(しまねっこ・出雲空港2階ロビーにて)<参考>しまねっこ・Wikipedia しまねっこの部屋・島根県観光キャラクター「しまねっこ」公式サイト(搭乗飛行機) 18時40分発の飛行機で帰阪。 出雲・松江銀輪散歩これにて完結です。思った程には走れず、多くを走り残しましたが、これ亦次回来るための口実ならむ・・というヤカモチ流銀輪でありました。長らくのお付き合いどうも有難うございました。-完-

2013.05.14

コメント(4)

-

出雲・松江銀輪散歩(6)

<承前> 大橋川は宍道湖から中海に流れ込んでいる川。JR松江駅と松江城の間を流れている。(大橋川<中海方向>・くにびき大橋) 南側の国道9号線と北側の国道431号線を結ぶ国道485号線はJR松江駅前を南北に走っている。上の写真のくにびき大橋はその国道485号線が大橋川を渡る橋である。写真右側に松江駅がある。 振り返ると西側にもう一つ橋がある。新大橋である。大橋川に架かる新大橋・・何とも駄洒落のような命名でありますな(笑)。その駄洒落橋、いえ、新大橋を渡って、松江城に向かうこととする。(大橋川<宍道湖方向>・新大橋)(鍛冶橋の上から) 大橋川のひとつ北の水路に架かる橋が鍛冶橋。何となく城下町の風情漂う川岸の眺めである。この橋を渡って、左折し、突き当りを右に行くと島根県庁。その隣が松江城である。(松江城)(ヒトツバタゴの花) 城内に入って先ず出迎えてくれたのはなんじゃもんじゃの木、ヒトツバタゴである。(松江城天守閣) 県の名と県庁所在地の市の名が一致しない都道府県は北海道、沖縄県そして埼玉県を含めて18ある。司馬遼太郎氏が「街道をゆく」シリーズの本の何処かで、戊辰戦争で幕府方についたかどっちつかずで明治新政府の不信を買った藩の都市名は県名にはしなかったことで、そのようになっていると書いておられたと記憶するが、島根県・松江市もその一つですな。松江藩の場合はどっちつかずで不信を買ったケースであるが。(松江城・説明板)(松江城の主?) 城門への階段の一角に甲冑姿の侍が居られました。大阪からやって来たと申し上げると「秀吉殿によろしくお伝え下され」と仰っていましたから、その時代からタイムスリップして来られたのでしょうな(笑)。 「ブログなるものに掲載するが宜しゅうござるか」とて1枚撮影させて戴きましたが、「お好きなように」ということであったので掲載してもいいのでしょう。(松江神社)(同上)(同上)(興雲閣)(同上) 松江とくれば小泉八雲。八雲所縁の場所として随所に見学ポイントを示す標識が立てられているようだが、その旧宅に向かう。随分の昔に訪ねているが、今回は入館せず外から写真を撮るだけ。まだ、これから随分走らなければならないのだから。(城山稲荷神社) 城内の城山稲荷神社もその一つのよう。(小泉八雲と城山稲荷神社) 堀を渡って城から出る。丁度、遊覧の舟が行く処でした。(松江城のお堀) 堀を渡って右折。100m程で小泉八雲記念館・同旧宅。(小泉八雲記念館)(小泉八雲旧宅)(同上)(同上) 外からのご挨拶だけで済まし、記念館の前の道を西へ。突き当りで左折、南へ。宍道湖に向かう。2km弱で宍道湖北岸の国道431号線に出る。(宍道湖・しんじ湖温泉駅付近から南東方向を望む。)(同上・南西方向を望む。)(同上・西方向を望む。) 愈々、本来の目的の自転車道走行である。 湖岸堤防から国道を渡って反対側の自転車道に移る。 自転車道は一畑電鉄北松江線の線路と国道431号線に挟まれるようにして宍道湖北岸を西へと延びている。(宍道湖湖北自転車道・東方向・走って来た道)だいこんの 花も群れ咲く 宍道湖の 風に吹かれつ 銀輪駆けむ (偐家持)(同上・これから走って行く道) これより銀輪行の本番ですが、今日はここまでです。(つづく)

2013.05.13

コメント(8)

-

出雲・松江銀輪散歩(5)

<承前> 阿太加夜神社を出て、国道9号線を南東に走る。時計を見ると11時45分。少し早いが、出雲郷東交差点の手前にあった焼き肉バイキングのレストランで昼食。 たっぷりの昼食で元気回復。再び走り出す。出雲郷東交差点を過ぎた辺りから道はゆるやかに左にカーブし西揖屋交差点を過ぎた辺りから道は東方向に進むこととなる。次の五反田交差点を過ぎると道は更に左にカーブして道は北東向きになる。その北東向きになったあたりで斜め右に入る細い脇道があり、其処に「黄泉比良坂」への案内標識が立っている。標識に従い坂道を右に下って行く。100m程で突き当りを右に入る。今度は上り坂となる。200m程で小さな公園に突き当る。ここが黄泉の国への入口、黄泉比良坂なのだ。(黄泉比良坂)(同上・説明板) 火の神・カグツチを産んだために焼かれて死んでしまったイザナミに会いたいと、イザナギは黄泉の国へ追っかけて行くが、そこで目にしたイザナミは、蛆がたかり、頭や手足など体の各部に雷がいるという恐ろしい形相。驚き恐怖に駆られたイザナギは逃げ出す。「恥をかかせた」と怒ったイザナミは鬼女(よもつしこめ)に命じて追っかけさせる。黄泉比良坂まで来た時に其処に生っていた桃の実3個を投げつけることで鬼女を追い払うことができた。 最後にイザナミ自らが追っかけて来るが、大岩(千引ノ石)で黄泉比良坂を塞いでしまう。かくて大岩を挟んで二人は夫婦の仲を断つ呪言を言い交わし、イザナミが「日に千人を殺す」と言うと、イザナギは「日に1500の産屋を建てよう」と返す、有名なやりとりをする。 しかし、イザナギさんも些かお疲れになられたか、横着になられたか、最近は日に1000を下回る産屋しかお建てになっていないようでありますな。 (同上)(神蹟黄泉平坂・伊賦夜坂伝説地の碑)<参考>「所謂黄泉比良坂は、今に出雲国之伊賦夜坂と謂ふ」(古事記)(同上・千引きの石でもあるか。) よもつひら坂を銀輪で走り下り、JR山陰線を渡り左に行き、国道9号線の下を潜り、約400m先で右折。揖屋干拓地へと入って行く。中海に出て海岸べりを走ろうというもの。 門部王歌碑のところでも触れたが、中海は万葉の「飫宇の海」のこととされているのだから、これを写真に撮らないと「銀輪万葉」にはならないという訳であります。(中海干拓地、揖屋地区から対岸の錦浜地区を望む。)(同上、左:錦浜地区、右:揖屋地区、上の写真の橋の上からの眺め)(同上・錦浜地区) 干拓地は工業団地や住宅や農地となっている。干拓地周回道は高い堤防に遮られて海が見えない。堤防上の道に上ることとする。(中海、右奥が境港。) 飫宇( おう)の海である。遠く対岸に青く霞んでいるのは境港ですな。その先には事代主神(ことしろぬしのかみ)を祀る美保神社がある。 天上の高皇産霊尊(たかみむすびのみこと)と天照大神(あまてらすおほみかみ)は葦原中国(あしはのなかつくに)を手に入れようと武甕槌神(たけみかづちのかみ)と経津主神(ふつぬしのかみ)を送りこむ。この2神は五十田狭(いたさ)の小汀(おはま)(出雲市大社町杵築北田稲佐)で、国を譲れと大己貴神(おほなむちのかみ)(大国主神)に強談判に及ぶ。答えに窮したオオクニヌシは息子の「コトシロヌシに聞け」と答える。この時、コトシロヌシは、この美保関で釣をしていたのである。コトシロヌシは「天つ神の命令には逆らえない」と恭順を示し、船を自ら転覆させて海中に消えて行った。かくて「国譲り」はなるという次第。その美保神社には未だ行ったことがない。今回も立ち寄れないが、何れそのうちに・・であります。(同上)(意宇川河口付近)(同上・堤防の道) この堤防の道を直進する。奥は意宇川である。突き当りで橋(意宇橋)を右に渡るとJR東松江駅の裏手の県道に出る。県道を北上すると大橋川に出る。ここで左折。大橋川沿いに西へと走る。(手間天神社) 川の中の小島の神社。手間天神社とある。川の中なのでお参りするのに手間取るからかと思いきや、この辺りの地名が「手間」なのでありました。(大橋川河口付近) 川岸に近づいてみると、もやい舟が並んでいて、心和む景色。遠くには、先程通り過ぎた手間天神社の小島が見えている。 間もなく松江市街地ですが、今回はここまでです。(つづく)(同上)

2013.05.12

コメント(0)

-

出雲・松江銀輪散歩(4)

<承前> 拝殿左に目指す歌碑がありました。(古事記歌謡歌碑)八雲立つ 出雲八重垣 妻籠(ごみ)に 八重垣作る 其の八重垣を (古事記) 八岐大蛇を退治した後、スサノヲはクシナダ姫と結婚するための宮殿を作るべき地を探す。須賀(現在の雲南市大東町須賀)の地までやって来て「吾この地に来て、気分がすがすがしくなった」として、ここに宮を作ることに決める。宮作りを始めると雲が立ちのぼったので、スサノヲが詠んだというのが、この歌である。 <参考>八重垣神社・Wikipedia 八重垣神社から、山代郷正倉跡まで引き返し、その前の交差点で右折、国道432号線に入り南へと下る。800m程で三叉路に「出雲国庁跡」という案内表示板があり、そこで左折、東に向かう。真っ直ぐの道。農道でしょうな。左手に先程山裾を走り抜けた茶臼山が見える。(出雲国庁跡への道)(同上・正面の山は茶臼山) 農道に入って東へ1.2km程で国庁跡に到着である。(出雲国庁跡・北を望む。)(説明プレート)(国庁跡・大溝、東を望む。)(同上・北西を望む。)(国庁跡のタンポポとスミレ)(国庁跡・後方官衙) 国庁跡から意宇川に出て、川沿いを下流へと走る。(意宇川) 川沿いの道は銀輪には常に快適。国道9号線に出て意宇川を渡ると阿太加夜神社である。その境内の裏手に万葉歌碑がある。 門部王の歌である。(門部王万葉歌碑) 出雲守門部王(かどべのおほきみ)、京(みやこ)を思ふ歌一首飫宇(おう)の海の 河原の千鳥 汝(な)が鳴けば わが佐保河の 思(おも)ほゆらくに (万葉集巻3-371) 門部王は天武天皇の子の長皇子の孫。この人の飫宇の海の歌が万葉集にはもう1首あるのでご紹介して置きましょう。因みに飫宇の海(意宇の海)は意宇川河口付近の中海のこととされている。 門部王( かどべのおほきみ)の恋の歌一首飫宇(おう)の海の 潮干の潟の 片思(かたもひ)に 思ひや行かむ 道の長道(ながて)を (万葉集巻4-536) 右は、門部王、出雲守に任(ま)けらえし時、部内の娘子(をとめ)を娶(めと)れり。 いまだ幾時(いくばく)ならずして、既に往来を絶ちき。月を累(かさ)ねし後、 更(また)愛(うつく)しむ心を起し、よりてこの歌を作りて娘子(をとめ)に贈り致しき。 (同上) (面足山万葉公園) 意宇川の堤は長い桜並木となっているので、季節には花見も楽しめよう。「万葉青年会植樹記念碑」なるものが堤の一角に建っていたことと門部王歌碑や面足山万葉公園の存在とは無関係ではなさそうですな。(阿太加夜神社)<参考>松江観光公式サイト・阿太加夜神社(神社由緒書など)(阿太加夜神社・拝殿)(同上・拝殿と本殿)(大蛇の巻き付く巨木)(同上) 字数制限のようです。本日はここまで。 次は黄泉比良坂に向かいます。(つづく)

2013.05.11

コメント(8)

-

出雲・松江銀輪散歩(3)

<承前> 平濱八幡宮を後にして、県道192号線を南西へと進む。国道9号線(松江道路)の高架下を潜ると、道は県道247号線になり、更に150m程行くと右手に出雲国分寺跡がある。 礎石を残すのみにてタンポポが風に揺れているばかり。(出雲国分寺跡)(同上)(同上)八雲立つ 出雲八重垣 大寺の 跡吹き行きぬ 蒲公英の風 (偐家持) やくもたつ いづもやへがき おほてらの あとふきゆきぬ たんぽぽのかぜ(同上)(島根県公式サイト「出雲国分寺」より転載)(推定復元図・同上) 国分寺跡から県道247号線を西へ。次に目指すのは山代郷正倉跡、八重垣神社である。 西に向かって走ると正面に小山が見える。茶臼山である。地元の方はこの山を「かんなび山」と呼ぶそうであるが、かんなび山とは神南備山、甘南備山、神無火山など色々に表記される、神のいつく山のことである。全国各地にその土地ごとの「かんなび山」がある。出雲国風土記では宍道湖を囲むようにして4つの神南備山が記載されているそうで、その一つがこの茶臼山であるとのこと。因みに他の3つは仏経山、大船山、朝日山である。 さて、県道247号線は茶臼山に沿うようにして大きく南に蛇行する。その茶臼山の南面、東寄りに真名井神社という古社があったので立ち寄る。(真名井神社) <参考> 真名井神社・Wikipedia 「真名井」と言うと古事記の「天之真名井」。アマテラスとスサノヲがウケヒ(宇気比)して宗像三女神やアメノオシホミミ以下五男神を生む舞台となるのが、高天原にある神聖な井泉、天之真名井である。真名井は、天之真名井に限らず、神が示現する場所または祭儀の場所にある神聖な泉や井の呼称であったのであろう。(同上・本殿) 真名井神社から県道247号線を西へ500m程行った処にあったのが、山代郷南新造院跡。真名井神社同様にこれも予定外の立ち寄りである。奈良時代の寺院跡であるが、詳細は下の説明板の記述に委ねることと致します。(山代郷南新造院跡)(同上)(同上) そして、山代郷正倉跡です。 正倉とは税として納められた米を貯蔵保管した倉庫のことで、全国の各郡に置かれたものである。 <参考>出雲国山代郷遺跡群・Wikipedia (山代郷正倉跡)(同上)(同上・建物群配置図) 正倉跡から西へ1km余。坂道を下った交差点を左に、緩やかな坂を400m程上ると八重垣神社である。この神社の境内に古事記歌謡の歌碑があるというので、立ち寄ってみることにしたもの。 神社の向かい側、道路を挟んで、夫婦椿なるものがありました。(夫婦椿・連理玉椿) この椿は、クシナダ姫がスサノヲとの夫婦の愛の証しとして植えた2本の椿がいつしか交わって1本の木になったとされるもので、資生堂の花椿会はこの玉椿に由来するものだそうな。 そんなこともあって、八重垣神社は、恋愛成就のパワースポットとして女性には人気の神社だそうな。まあ、そんなこととは露知らぬヤカモチ、八雲立つ・・の歌碑があるというだけでやって来たのであります。今更、縁結びも恋愛成就もあったものではないのでありますな(笑)。 「連理の枝」と来れば「比翼の鳥」でありますな。比翼連理の意味は各自辞典でお調べ願うことと致しましょう(笑)。白楽天の長恨歌にも「天にありては比翼の鳥となり、地にありては連理の枝とならん」とありて候。(連理玉椿説明板)(八重垣神社)(同上・由緒)(同上・拝殿)(同上・山神神社) 古事記歌謡歌碑までは至らず、今回はここまでです。(つづく)

2013.05.10

コメント(2)

-

出雲・松江銀輪散歩(2)

<承前> 稲佐海岸通りを南へ走ると、程なく「きづき海浜公園」に出る。公園の先100m程の処に堀川という小さな川が海に注いでいる。この川沿いの道を川上へと走る。(きづき海浜公園)(堀川。奥に見える建物は道の駅「大社ご縁広場」。) 道の駅「ご縁広場」の前に架かる「ご縁橋」で堀川を渡ると、交差点の南西角に阿国像が建っていました。 今回の大遷宮を記念して今年の3月に建立されたものとのことで、真新しい阿国像である。大阪人であるヤカモチは阿国像というと京都南座前、四条大橋の東詰めにある像を思い浮かべるのであるが、阿国像は右手に扇、左手に刀と相場が決まっているようですな。<参考>京都四条大橋の阿国像の写真はコチラの記事に掲載です。>(阿国像)(同上説明板) 阿国像から250m程南へ下ると旧JR大社駅がある。大正時代建設の駅舎であるが、廃駅後は文化財として保存されている。鉄道ファンならずとも一見の価値がある立派な駅舎である。詳しいことは下の説明板の記述をお読み下さいませ。(旧JR大社駅)(同上説明板)(駅舎内部)(駅ホーム)(同上) 旧JR大社駅を見学した後は何と言って見る予定もなく、日の暮れる前に出雲市駅前のホテルに帰るだけ。初めて走るコースなので暗くなってしまっては銀輪迷子になり兼ねない。余裕を見て早や目に帰途につく。 旧JR大社駅の前の広い道を南下、浜山公園という案内表示のある交差点で浜山公園に立ち寄り、公園をぐるり回ってから、県道161号線を東へと走る。途中、白いドームが気になって立ち寄ると出雲ドーム。一角は健康広場公園という名の公園になっている。ドームの周囲をぐるり回っていると方向感覚が混乱して、慌てて目印の山を探し、方向を確認。県道278号線(矢尾今市線)に出た処で右折、南へと向かう。突き当たりがJR出雲市駅である。 出雲市駅前到着17時40分。(JR出雲市駅) ホテルにチェックイン後、ホテルのレストランで夕食。初日は無事終了致しましたが、少し走り足りない気分(笑)。 さて、2日目です。朝7時53分発(連絡の列車の到着が遅れた関係で実際は2分遅れの55分発)の普通電車に乗車。東松江到着8時44分。 駅前で自転車を組み立て出発。出雲国分寺跡、八重垣神社、出雲国庁跡、阿太加夜神社、黄泉比良坂を廻った後、松江駅前まで戻り、松江城、小泉八雲旧宅を回って、宍道湖の北岸に出て、松江しんじ湖温泉駅付近から宍道湖湖北自転車道を走れるだけ、つまり暗くなる前まで走ろう、という計画。(東松江駅。無人駅である。)(出雲国分寺跡への道) 駅を出ると直ぐにこのような田園の道となる。自転車道ではないが、車の通行も、人通りも殆どなく、風も涼しく快適なサイクリング道と言える。 先ず出会ったのは平濱八幡宮という神社。立ち寄ってみる。こういう予定外の立ち寄り先があるので、行程は大抵予定よりも遅れがちになるのだが、そもそも銀輪万葉とはそういうスタイルの銀輪散歩なのであってみれば、どんどん道草をするに限るのである。(平濱八幡宮)(神社由緒) 上の由緒書にもある通り、石清水八幡宮の別宮として12世紀初頭に建立されたもので、出雲国の八幡宮を束ねる総社。その由緒に相応しい立派な社殿構えである。(同上・神門)(同上・拝殿)(同上・本殿)(同上・本殿)(同上・由緒)(やるき達磨) 境内には「やるき達磨」なるものが鎮座ましましているのが面白い。やる気を起こさせてくれるのか、やる気のある人を手助けしてくれるのか、その辺の処は他国人である小生には分かり兼ねるが、かくも多くの絵馬が奉納されているということは、この神社に対するこの地の人々の信仰の厚を覗わせるというものである。 さて、小生も「やる気」満々にて、銀輪散歩、先を急ぎましょう(笑)。 されど、字数制限もあり、国分寺跡到着は次回となるようです。頭を少し冷やすことと致しますかな。(つづく)

2013.05.09

コメント(0)

-

出雲・松江銀輪散歩(1)

8~10日と出雲・松江を銀輪散歩して参りました。 今回の主目的は宍道湖湖北自転車道を走るというものでありましたが、初日は先ず、出雲大社にご挨拶です。 出雲空港着12時20分。バスで出雲市駅前に。(出雲空港<左奥>からの道・県道243号・出雲空港線)(斐伊川、国道9号線・神立橋上から上流を望む。) 斐伊川は古事記では肥河として登場するが、スサノヲがヤマタノヲロチを退治した際にこの川は血に変って流れたと記述されている。また、日本書紀では簸の川と表記される。 度々洪水になったことから、ヤマタノヲロチ伝説が生まれたとされ、この川そのものがヤマタノヲロチ(八岐大蛇)だという説もある。 <参考>速須佐之男命(はやすさのをのみこと)、其ノ所御佩(は)かせる十拳劒(とつかのつるぎ)を抜きて、 其ノ蛇を切り散(ちら)しませ者(ば)、肥河(ひのかは)血に変り而(て)流れぬ。(古事記) 素戔鳴尊(すさのをのみこと)、天(あめ)より出雲国(いづものくに)の簸(ひ)の川上(かはかみ)に降到(いた)ります。 時に川上に啼哭(ねな)く声有るを聞く。(日本書紀神代上) 斐伊川が八岐大蛇だとするなら、クシナダ姫は洪水を鎮めるための人身御供にされる女性の表象であり、ヲロチ退治は治水事業であり、スサノヲさんは治水技術を持っていたということになりますかな。(一畑電鉄・出雲市駅) 駅前のホテルで、宅配便で送って置いた自転車(トレンクル)を受け取り、一畑電鉄で出雲大社前駅まで行く。 出雲大社前駅着13時42分。駅前の出雲蕎麦の店で遅い昼食を済ませてから、トレンクルを組み立て銀輪散歩開始。(一畑電鉄・出雲大社前駅)(出雲大社・一の鳥居)(出雲大社・ニの鳥居)(出雲大社・三の鳥居<正面奥が御仮殿、その背後が新本殿) 出雲大社は60年に一度という大遷宮祭を2日後に控えて、その準備に余念がない。新しい本殿も完成し、それをゆっくり拝見できるかと思ったのは浅薄なことで、遷宮祭参列者のためのテントや椅子の設営などの準備中とあって、雰囲気がもひとつでありました。(出雲大社・本殿前、大遷宮祭の準備中)(同上)(出雲大社・祖霊社) 出雲と来れば阿国さんにもご挨拶して行かねばなるまいと阿国寺に向かうが、寺への入口の道がそれと気付かず通り過ぎてしまったようにて、お墓参りはならず、その先にある阿国塔にご挨拶することでこれに代えさせて戴きました(笑)。 <参考>出雲阿国・Wikipedia(阿国塔碑)(阿国終焉之地の碑)(同上裏面)(同上・案内説明板)(阿国塔) (同上)(同上) 塔は山の中腹の高みにあり、眺めがなかなかによろしい。更に登ると展望台もあるようだが、そこまでは登らずに下ることとする。 眼下に見える稲佐海岸に沿ってある自転車道を走るべく、海岸に向かう。(国引き浜) <参考> 国引き神話(同上) 海岸通りに出ると、いい自転車道が海沿いに走っているのでありました。暫くこの道を辿って南下することとする。(稲佐海岸通り)(南を向いて標識を見上げると「稲佐海岸通り」とある。)(裏面に回り北を向いて見上げると「出雲阿国の道」とある。) 本日はここまで。続きは明日とします。(つづく)

2013.05.08

コメント(4)

-

第13回和郎女作品展

第13回和郎女作品展 久々に和郎女作品展を開催致します。在庫の作品点数が少ないので、もう少し集ってからと思っていましたが、鯉のぼり、などの作品もありますれば、5月5日を過ぎては、いささか間抜けたものになり兼ねませんので、急遽開催であります(笑)。 本日ご紹介の作品は先月7日の若草読書会の折にお持ち下さったものであります。次回読書会では、彼女のご指導の下で、我々読書会メンバーが同様の作品を制作するという趣向になって居りますので、ヤカモチ館長も挑戦でありますが、さて、如何なことになりますやら・・(笑)。 <参考>過去の和郎女作品展はコチラからどうぞ。(仔獅子) これは、小生にと下さったもので、下のように我が家のリビングを飾ってくれて居ります。 それ牡丹は百花の王にして 獅子は百獣の王とかや 桃李にまさる牡丹花の今を盛りに咲き満ちて 虎豹に劣らぬ連獅子の戯れ遊ぶ石の橋・・ でありますな。牡丹咲き 蝶舞ひ来れば 石橋(いははし)の 下に仔獅子は 遊ぶとあらし (偐家持)(花野) 桃か桜か、そしてスミレにタンポポ。菜の花に蕨、土筆もありますな。春の花野であります。ももさくら すみれたんぽぽ なのはなに わらびつくしの はるさかりなり (にせやかもち) そして五月。風光る 卯月は過ぎて 風薫る 五月なりけり 青葉ぞさやぐ (偐家持) そして鯉のぼりです。(鯉のぼり) この「鯉のぼり」は、智麻呂邸の「若草ホール」に翻っておりますな(笑)。そして、下のミニ掛け軸も、若草ホールに掛かっております。(兜と鯉のぼり)こひのぼり よりまさどのか たちかぶと おきてまよひぬ あやめかもちか (にせやかもち) <鯉(恋)のぼり 頼政殿か 太刀兜 置きて迷ひぬ 菖蒲か餅か> 今回は、ヤカモチ館長の怠慢にて作品点数が4点と少ないものになりましたが、GWということでお赦し戴くことと致しましょう(笑)。本日もご来場賜り、有難うございました。

2013.05.04

コメント(14)

-

囲碁例会と銀輪散歩そして富士山

本日は、囲碁例会。ゴールデンウイークの狭間とあって、出席者は青◎氏と平◎氏と小生の3人だけ。 前回は3戦全勝であったのに、今回は、青◎氏に2敗、平◎氏に1敗で3戦全敗。散々な成績でありました。今年に入ってから不調が続いていて、これで、8勝14敗。6つも負けが先行している。どうも終盤でうっかりミスが出て台無しになるパターン。まだまだ修行が足りませぬ(笑)。 さて、今日は少し肌寒い位でありましたが好い天気にて銀輪散歩にはうってつけ。自宅から梅田スカイビルの会場までいつもの通りマウンテンバイクで往復でありました。 往路は大阪城公園を通り抜け。連合大阪のメーデー会場を横目に走り抜けましたが、丁度集会が終わり、広場から大勢の人が出て行かれるところでありました。 前々回の囲碁例会(2013.4.3.)の折には、桜が満開でしたが、今は青葉さやげる・・でありました。同じ場所を写真に撮りましたので、比べてみることと致しましょう。 大阪城の桜も青葉の葉桜となりました。背後にそびえるメタセコイアの高木も青葉を茂らせています。明日は八十八夜とのこと。 五月の風景ですな。春から夏へ。五月は溢れる緑、緑、緑。(4月3日はこんな風でした。)(大阪城の堀。これは今日の風景。)(これも4月3日の写真。) 囲碁会場の部屋がある梅田スカイビルですが、今は移転して、正確にはこのビルではなく、隣にある5階建てのアネックス棟にあります。(本日の梅田スカイビル) 囲碁とも、梅田スカイビルとも全く関係ありませんが、富士山が世界遺産に登録されることが本日決まったそうですから、協賛して富士山の写真を掲載して置きます(笑)。 写真は、一昨年の5月に富士市・富士宮市を銀輪散歩した際に撮影したものです。前日までの雨が上り、富士山が漸く顔を見せてくれたのでありました。(富士山。手前は田子浦港。) 富士山は万葉にも詠われている山にて、万葉人もこよなく愛し、「語り継ぎ、言ひ継ぎ行かむ」と言って居りますな。 <参考>「富士山と山部赤人万葉歌碑」(2011.5.13.) 山部宿禰( やまべのすくね)赤人、不盡山を望める歌一首并に短歌 天地(あめつち)の 分(わか)れし時ゆ 神(かむ)さびて 高く貴き 駿河なる 布士(ふじ)の高嶺(ね)を 天(あま)の原 ふり放(さ)け見れば 渡る日の 影も隠(かく)らひ 照る月の 光も見えず 白雲も い行きはばかり 時じくぞ 雪は降りける 語り継ぎ 言ひ継ぎ行かむ 不盡の高嶺は (巻3-317) 反歌田兒(たご)の浦ゆ うち出でて見れば 真白にぞ 不盡(ふじ)の高嶺に 雪はふりける (巻3-318)

2013.05.01

コメント(8)

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

-

- 今日のこと★☆

- 11月14日のツキアップ

- (2025-11-14 08:50:52)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 9~10店舗目 ロイズガーデン2026カレ…

- (2025-11-14 14:35:53)

-

-

-

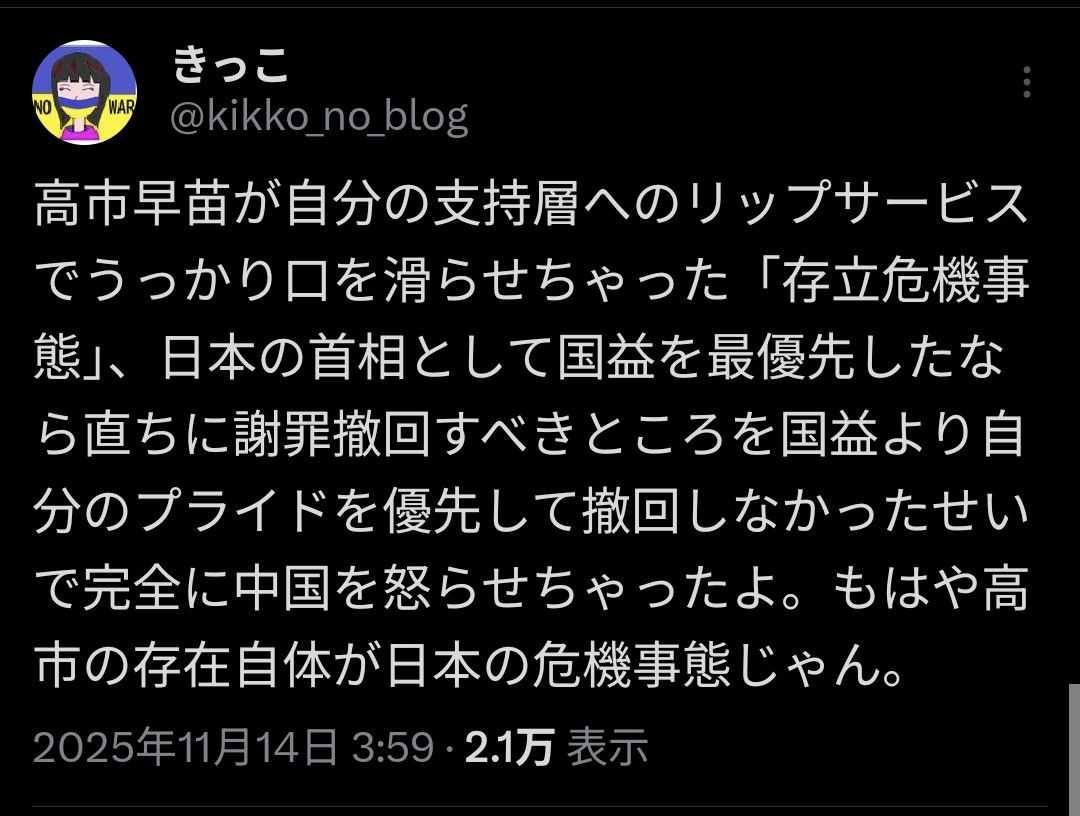

- 政治について

- 高市自体が危機事態。

- (2025-11-14 13:35:04)

-