2014年04月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

偐万葉・ウーテイス篇(その3)

偐万葉・ウーテイス篇(その3) 本日は、偐万葉・ウーテイス篇(その3)と致します。 偐万葉シリーズ第207弾であります。 <参考>過去の偐万葉・ウーテイス篇はコチラ。 ウーテイス氏のブログはコチラ。 偐家持がウテ麻呂に贈りて詠める歌17首並びにウテ麻呂が詠める歌1首いづれゆく みちにしあれど あとさきは きみともしらず われともしらず (賀茂真不知)やは肌の 熱き血潮に 触れみては 道とくことも をことやならむ (与太野欠陥) (本歌)柔肌の 熱き血潮に 触れもみで 寂しからずや 道を説く君 (与謝野晶子「みだれ髪」)ナナ何と 天(店)の与へし ことなれば するが余暇老(よからう) きみ言ふらむか (偐暇持)コーヒーと 言ってはならんタイ 博多弁 通じぬものと 知るがよかバイ (偐鯛持)死によりて 無となるなれば われもはら 地獄極楽 知らぬことなり白黒の つかぬ世にして 白黒を つけるが囲碁の 囲碁たる由縁 (本因坊頓死麻呂)びわのねの さまはあはれと きこゆれど びわのみわりて くふにしかずや (枇杷野琵琶麻呂) ウテ麻呂が贈り来れる歌1首並びに偐家持が返せる歌3首不完全 ゆゑ吾(われ)もまた 芥世(あくたよ)を 美しき世と 戯れぬなり塵芥(ちりあくた) 流れ行く身も 美しき もの見し時は 美しくあり桜花 散りの乱(まが)ひに まぎれては なになすべきと いふもをこなり生きる意味 あるやなしやは 白根山 そこにしあれば 人登るがね 滅びたる 者の恨みの あはれとぞ 源氏は蛍 平家は蟹に (蛍蟹盛衰記) 時は今 首の行方も 知れざれば 誰がしたるも 知れぬ五月か(明智密秀) (元句)時は今 天が下知る 五月哉 (明智光秀)アララトの 山ゆ吹き来る 風の音(と)か かなしき民(たみ)の 笛の音(ね)ぞこれ(偐ドゥダック) 死後のことは 死後にまかせよ うつそみの 人なるわれの ことにはあらじありなしは 知らぬことなり 死後のこと われしいなくば いかにしもあれモーエンは もうええとわれ 思ほへば 死後は問はざり うつそ身を生く なでしこを などてやしとと 君言はむ 妹になぞへし 吾(あ)も困るがね (困惑家持) (本歌)なでしこの その花にもが 朝な朝(さ)な 手に取り持ちて 恋ひぬ日無(な)けむ (大伴家持 万葉集巻3-408)<注>掲載の写真はウーテイス氏のブログからの転載ですが、歌とは直接の関 係はありません。

2014.04.30

コメント(9)

-

8年目に入ります。

当ブログの開設は2007年4月29日。今日で丸7年。8年目に突入です。 どういう経緯でブログを開設するに至ったのかはちょっと曖昧な記憶しかありませんが、当時は現役を辞して非常勤顧問という出社自由の身となって時間に余裕が生まれたこと、オフィスには小生用のデスクとパソコンがあるということもあって、万葉調の自作の歌などを試みに綴ってもみむと考えたよう。しかし、写真を掲載する方法もよくは分かっていないこともあって、掲載画像もなし。思った程には面白くもない記事にしかならない・・ということで余り熱意も湧かぬものでありました。 鯨麻呂、草麻呂、蝶麻呂氏ら友人と福井県武生の味真野に旅行した折に携帯で撮ったササユリの写真を掲載することに成功し、写真一つで記事画面が引き締まり、添えた歌もそれなりに見栄えがする、ということを知った辺りから、少し面白味も感じるようになったのでありました。<参考>「味真野百合」 2007.6.3. そして、2008年3月31日を以って顧問の職も任期満了で退任すこととなったので、パソコンを購入し、オフィスのパソコンから個人的なデータを全てこれに移し、ブログの更新もマイ・パソコンで行うこととなりました。また、新しいマウンテンバイクも購入。ブリジストン君とトレンクル君とママチャリ君に依存していた銀輪散歩にMTB君という高速走行可能なスポーツ車が参入。これで、今日に続く「銀輪散歩ブログ」の環境が全て整ったという次第。<参考>「今日でサラリーマン卒業」 2008.3.31. 「新しい自転車で桜道ゆく」 2008.4.3. 最初に当ブログを「お気に入り」に登録下さった方は、長野県上田市にお住まいのビターcさんでした。2008年4月20日のこと。続いて同年6月2日に東京のカマトポチ氏、同年8月10日に大阪の松風氏がお気に入りに登録下さいました。このようにして徐々にブログ交流の輪も広がって行ったという次第。しかし、お三方とも現在はブログを休止されています。お元気にされているのでしょうか。<参考>偐万葉・ビターc篇 偐万葉・カマトポチ篇 偐万葉・松風篇 けん家持・偐家持の誕生日は1月29日。偐万葉田舎家持歌集の誕生日は4月29日。偶然ですが共に29日であります。 ともあれ、はや8年目、或いは未だ8年目。今後共「偐万葉田舎家持歌集」をご愛顧賜りますようお願い申し上げまする。 なお、余談ですが、銀輪散歩の合間に見掛けたマンホールの蓋を写真に撮って「マンホール」シリーズの記事にするということを昨年の10月21日から始めていますが、こういう分野でも先達はあるもので、その一つに「マンホール風土記」というサイトがあります。管理人のHigurasiさんが旅先などで見掛けたマンホール蓋を都道府県別に掲載されているものです。もう、こういうのを見てしまうと、当ブログでの掲載などは児戯に類するもので、お恥ずかしい限りということになります。 そんなことで、Higurasiさん開設の掲示板にマンホール画像付きでメールを送信し、同サイトに未掲載のマンホール蓋の画像を提供することと致しました。秋田県象潟や福島県猪苗代や山形県鶴岡市や広島市や新潟市などで撮影したマンホール蓋の画像は「けん家持提供」で同サイトに掲載されています。ということで、同氏の応援団の方に回らせて戴いて、マンホールに関しては情報提供者になることと致しました(笑)。 マンホールのデザインに興味をお持ちの方は覗いてみて下さい。下記をクリックして、「マンホール展示室」に入って戴き、県名、市町村名をクリックすると、その地域のマンホールがご覧になれます。<参考>マンホール風土記 銀輪散歩・マンホール

2014.04.29

コメント(12)

-

cafe de nanaでの万葉の集い

小生の銀輪散歩の道すがらによく立ち寄って珈琲タイムを取ったりしている馴染みの喫茶店 cafe de nana のお店の方に万葉に関する話をしてくれと頼まれたことは、以前の日記にも書きましたので、ご記憶のお方も居られるかも知れませんが、そのお話をする日が今日でありました。(本日のcafe de nana) (参考)「弓削の川原の埋もれ木の・・そして新生ナナ」2014.2.26. 「風邪が治ったらMTBが入院」2014.4.1. 「民族笛とカンクレス」2014.4.16. 午後2時から4時まで約2時間のお話でした。万葉集と小生との出会いの話から始めて、今回は有間皇子の話と大津皇子の話をし、関連の歌を鑑賞するというか紹介するという、まあ言わば万葉入門編のようなお話をさせて戴きました。少しでも万葉集、万葉歌に興味を持って戴けたら、という気持ちでなるべく分かり易くお話をした心算ですが、はてさて皆さんのご感想や如何にであります(笑)。 参加者は男性が3名、女性が6名。講師の小生を含めて総勢10名ですから、アットホームな雰囲気でありました。 本日、取り上げた歌は以下の通りです。万葉ファンならどなたもご存じの有名な歌ばかりであります。新(あらた)しき 年の始の 初春の 今日ふる雪の いや重(し)け吉事(よごと) (大伴家持 巻20-4516)籠( こ)もよ み籠(こ)持ち ふくしもよ みぶくし持ち この丘に 菜摘ます兒 家聞かな 名告(の)らさね そらみつ やまとの国は おしなべて 吾(われ)こそをれ しきなべて 吾(われ)こそませ 我こそは 告(の)らめ 家をも名をも (巻1-1)有間皇子の歌磐代の 浜松が枝を 引き結び 真幸(まさき)くあらば また還(かへ)り見む (巻2-141)家にあれば 笥(け)に盛る飯(いひ)を 草枕 旅にしあれば 椎の葉に盛る (巻2-142)大津皇子の歌百伝ふ 磐余(いはれ)の池に 鳴く鴨を 今日のみ見てや 雲隠(がく)りなむ (巻3-416)あしひきの 山のしづくに 妹待つと 吾(われ)立ちぬれぬ 山のしづくに (巻2-107)石川郎女の歌吾(あ)を待つと 君がぬれけむ あしひきの 山のしづくに ならましものを (巻2-108)草壁皇子の歌大名兒(おほなこ) 彼方(をちかた)野辺に 刈る草(かや)の 束(つか)の間(あひだ)も 吾(われ)忘れめや (巻2-110)大伯皇女の歌わが背子を 大和へ遣(や)ると さ夜ふけて 暁(あかとき)露に わが立ちぬれし (巻2-105)二人行けど 行き過ぎがたき 秋山を いかにか君が ひとり越ゆらむ (巻2-106)神風(かむかぜ)の 伊勢の国にも あらましを いかにか来(き)けむ 君もあらなくに (巻2-163)見まく欲(ほ)り わがする君も あらなくに いかにか来(き)けむ 馬疲るるに (巻2-164)うつそみの 人なる吾(われ)や 明日よりは 二上山(ふたかみやま)を 兄弟(いろせ)とわが見む (巻2-165)磯の上(うへ)に 生(お)ふる馬酔木を 手折(たを)らめど 見すべき君が ありといはなくに (巻2-166)(参考)本日のお話に関係する当ブログ記事有間皇子関係藤白坂・岩代から白浜へ 2009.3.16.藤白坂・岩代から白浜へ(続) 2009.3.17.大津皇子関係磐余銀輪散歩(2)・今日のみ見てや雲隠りなむ 2012.10.11.磐余銀輪散歩(3)・ときじくの花 2012.10.12.草壁皇子関係ほか明日香小旅行下見 2009.11.24.

2014.04.27

コメント(10)

-

第141回智麻呂絵画展

第141回智麻呂絵画展 またまた智麻呂絵画展であります。今月3回目になります。この時期は花、花、花で描く題材には事欠かずで、智麻呂氏の筆も大いに進むようであります。かくて絵画展開催担当のヤカモチ館長も忙しいこととなります(笑)。<参考>他の智麻呂絵画展は下記からどうぞ。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ 絵画のみをご覧になられたい方は下記からどうぞ。 フォト蔵・智麻呂絵画集 先ずはムラサキハナナから。これは、ヤカモチ館長のブロ友のビッグジョン氏が同氏のブログに掲載されていた写真から絵にされたものであります。(参考)ビッグジョン氏のブログ記事「ムラサキハナナ」2014.4.8.(ムラサキハナナ) 上記参考のビッグジョン氏のブログ記事へのコメントに添えた偐家持の歌は、むらさきに さくもあるとは なのはなの そのなもしらじ むらさきはなな (偐紫田舎式部)というものでありましたが、もう1首、戯れ歌を作ってみましょう。むらさきに 匂へる花菜 うるはしみ ひとつは絵にも われ描かめやも (大若草皇子) (本歌)むらさきの にほへる妹を 憎くあらば 人妻ゆゑに 吾恋ひめやも (大海人皇子 万葉集巻1-21) (イタドリ) 上のイタドリと下のタケノコは、智麻呂氏と同じデイサービスに通って居られる坂◎氏が、智麻呂氏の画材にとお持ち下さったものです。 万葉歌の「路の辺の壱師の花のいちしろく人皆知りぬ我が恋妻を」(巻11-2480)に出て来る「壱師」は彼岸花のことだとするのが一般的であるが、このイタドリの花だという説もあるので、それを踏まえて歌にするならば、吾がために 壱師摘みたる 君あてに 描きし壱師の わが絵ぞこれに (偐智麻呂) (タケノコ) タケノコは前回に続いての「連作」ですね。のこのこと きたるたけのこ うれしみと ゑにしぞこめむ おもひのたけを (にせともまろ)(ツルニチニチソウ) 上の蔓日々草と下のナガミヒナゲシは散歩の道の辺にて見つけられたものを写生されました。どちらもその花の可憐な佇まいに似ず、生命力のあるなかなかに「しぶとい」花であります。人は見掛けに依らない、と言いますが、花もそのようであります。手弱女(たをやめ)は 花に比(なぞ)ふの 多かれど 手強女(たごはめ)なれる 花もあるなり (恐妻家持)(ナガミヒナゲシ)眺むれば ながみひなげし 可愛けど はびこり過ぎて 困るこの頃 (在来植物組合) (躑躅)つつじ花 にほえをとめと 咲くからに わが恋妻の 花とや呼ばむ (愛妻家持)(木瓜) 木瓜の花が好きだと仰っていたのは、タイにご在住のわがブロ友のウーテイス氏でありますが、この絵は同氏に捧げましょうかね(笑)。 この木瓜の花は、智麻呂邸のお近くのお宅の門柱の上に飾られていた鉢植えの木瓜です。智麻邸からの帰りに、そのお宅の前を通り掛かった処、そのお宅のご主人が鉢植えに水をやって居られました。「見事なボケですね。」と状況がこの花を挟んでのものでなければ、どやされそうな発言のヤカモチでありましたが、ご主人のお許しを戴いて撮影させて戴きました。その写真を智麻呂氏にお持ちしたら、このような絵となった次第。(ネモフィラ) これも、ヤカモチが花園中央公園の花壇に咲いていたものを撮影して写真をお持ちしたのですが、それをモデルにして描かれました。根も葉もない花だけのネモフィラですら(笑)。 今日の展覧会は以上です。最後までご覧下さり有難うございました。またのお越しをお待ち申し上げて居ります。

2014.04.26

コメント(10)

-

花園中央公園の花たち

花園中央公園は自宅から自転車で数分。恩智川沿いにあることもあって、小生の銀輪散歩の基地的な存在であり、殆ど毎日のように立ち寄っている公園である。若草読書会の皆さんと毎年お花見をするのもこの公園である。 銀輪花散歩(上・下)で、散歩の道すがらの花をご紹介申し上げましたが、この花園中央公園にも季節ごとに色々な花が咲いているのでもあれば、これを取り上げないのも、日頃お世話になっている、この公園に失礼というものであるのかも知れない。 と言う訳で、本日は花園中央公園の花たちです。と言っても名の知らぬ花も多いので、それらはカットです。 ここでも先ず桜から始めますかね。先の銀輪花散歩でも八重桜のサトザクラなどは未だ咲き残っている、と申し上げましたが、この公園の桜広場の一角に植わっている10本程度のサトザクラは未だ花を咲かせているのでありました。(八重桜・サトザクラ)異様(ことやう)の ものと言はるも 八重桜 春の名残と 匂ひぬるかな (偐家持) 兼好さんに「異様のもの」と決め付けられた八重桜ですが、確かにソメイヨシノやシロヤマザクラのような軽やかな美しさは望むべくもない。優雅と言えば優雅であるが、重たげにやや陰気な咲きぶりであるとも言えますかね。しかし、花の好みは人それぞれ、兼好さんにとやかく言われる筋合いではないのである(笑)。 (注)花は一重なるよし。八重桜は奈良の都にのみありけるを、この比ぞ世に 多く成り侍るなる。吉野の花、左近の桜、皆一重にてこそあれ。八重桜 は異様のものなり。いとこちたく、ねぢけたり。植ゑずともありなん。 遅桜またすさまじ。虫のつきたるもむつかし。(徒然草第139段) この桜は八重にして遅咲きですから、兼好さん流には「異様にしてすさまじ」と散々な言われようになりますが、そこは聡きサトザクラ、少しも気にせず咲きたい時に咲きたいように咲くのであります。(ヒラドツツジ) 盛りを過ぎた桜の下にはツツジが今を盛りと咲き匂っています。 桜は「さかえをとめ」であり、ツツジは「にほえをとめ」である。古代に於ける美女の比喩はこの二つの花が担っていたのである。(参考)物思(も)はず 路(みち)行くゆくも 青山を ふりさけ見れば つつじ花 香少女(にほえをとめ) 桜花 盛少女(さかえをとめ) 汝(な)をぞも 吾に寄すとふ 吾をぞも 汝(な)に寄すとふ 汝(な)はいかに思(おも)ふ 思へこそ 歳の八年(やとせ)を 切る髪の よちこを過ぐり たちばなの 末枝(ほつえ)を過ぐり この川の 下にも長く 汝(な)は心待て (柿本人麻呂歌集 万葉集巻13-3309)(ハナミズキ) 桜に代わってまだ元気なのはハナミズキでありました。 花園中央公園には、小生お気に入りの石のベンチがあるのですが、その近くにあるのが上のハナミズキの木なのであります。(同上)(同上) 近くには白いハナミズキもあります。(同上) 花壇は、プラネタリウムの北側と花園ラグビー場の前庭とにあるが、こちらでは色とりどりの花、花、花です。残念ながら、名前の知らない花が多い。 名を調べるのが面倒なので、知っている花だけをピックアップします。 先ず、ワスレナグサ。前回の銀輪花散歩でも取り上げた花でしたが、またしてもであります。ワスレナグサだけあって、忘れる前にやって来るのですな。それもこんなに大群になって。この花の前で忘れ物する奴がいたら、それはもう救いようがないのであります。(ワスレナグサ)いにしへは わすれぐさをば うゑたるに いまひとううる わすれなぐさを (偐家持) 万葉人は「忘れることがない」ので忘れようと「忘れ草」を植え、今の人は「忘れてしまう」だろうから忘れないようにと「忘れな草」を植える。忘れ草を植える人と忘れな草を植える人とどちらが人間として誠実であるか(笑)。(同上) 次は、花壇には定番のビオラ(パンジー)です。花園に ビオラ見むとて 来しわれぞ つばらつばらに 日の暮るるまで (偐赤人)(ビオラ<パンジー>)(同上) そして、マーガレットをミニサイズにしたようなノースポール。 もうこのような名前になると歌にも詠むこといと難きことと相成りまする。野菊にし あれば歌など 詠むべきに ノースポールは それもかたかり (偐家持)(ノースポール)(同上)花園に 咲きたる花の 名は問はじ 今日咲く花は みな美しき (偐家持)(ネモフィラ) そして、ネモフィラ。オオイヌノフグリを何倍にも大きくしたような花であるが、風にそよぐ様は「見れども飽かず」であります。(同上) 締めの花はセキチク(石竹)と致します。この花は撫子の仲間で、唐撫子という別名がある。ナデシコは「撫子」とも「石竹花」とも漢字表記するので、石竹はナデシコなのである。 撫子は大伴家持、というのが小生のイメージであるから、締めの花とした次第。 万葉に撫子の歌は20数首あるが、多くは大伴家持及び家持関係者の歌である。撫子を女性に喩えた最初の人が大伴家持かも。であれば、大伴家持は「大和撫子」の産みの親ということにもなる。(セキチク<石竹>・唐撫子)なでしこの その花にもが 朝な朝(さ)な 手に取り持ちて 恋ひぬ日無(な)けむ (大伴家持 万葉集巻3-408)

2014.04.24

コメント(6)

-

銀輪花散歩(下)

(承前) 銀輪花散歩の続きです。 菜の花に負けじと大根の花も咲いている。 よく見ると、薄紫、ピンク、白と色もそれぞれのよう。(大根の花) 上は野辺に咲いていた花、下の2枚は民家の庭先に咲いていたもの。同じ大根の花でも野生のそれは何やら逞しい雰囲気がある。民家の庭先のそれは園芸種なのか、花がこじんまりとまとまって大根らしくない。ただ、可愛いだけの大根役者か?(同上)(同上) その隣にはスイセンが咲き群れていましたから、きっと上の大根の花も水仙たらんと気取っているうちに野生の逞しさというかしたたかな何かを失くしてしまったもののようです(笑)。(水仙・白) スイセン達は風が吹くと一斉に同じように花を揺らすのであるが、それは私の方を見てお辞儀をしているようなのでもある。誰が家か 庭の水仙 風吹けば 寄りても行けと われさし招く(偐家持)(水仙・黄色)(芝桜)桜花 散りとてちんと 芝桜 われの盛りは 今ぞと咲ける(偐家持)(同上)(忘れな草)忘れな草 しみみに咲けど 忘るるの 多きこの頃 いかにとやせん(知らんがな) (チューリップ) 春は、やはりチューリップですかね。「咲いた、咲いた、チューリップの花が、赤、白、黄色♪♪」、まるで童謡の歌詞そのままに咲いているのでありました。(同上) 次はアネモネですかね。ヘノヘノモヘジ、アネモネモヘジなどと茶化してはならない美しく可愛い花である。 スイセンやスミレは「やはり野に置け」であるが、チューリップやこのアネモネなどは「やはり野に置くな」という気もしないではない。大和の国の春野にはその派手な出で立ちは目立ち過ぎて不調和な感じがする。そういう意味ではこれらの花は未だ我が国の野山には「馴化していない」ということでもあるか。 しかし、風になびく姿いとよければ、しばしこの花と遊んでもみましょう。(アネモネ) これはアネモネ三人姉妹。しかし、アネでもねえ、イモウトでもねえ、アネモネなのである。(同上) こちらは青いアネモネ四人姉妹。赤でもねえ、黄色でもねえ、青いアネモネなのである。 青い花が何やら気取っているみたいにも見えるのは吾輩の偏見によるものであるか。(同上)春の風 さやにさや吹け 光る風 やさしく揺れよ 青きアネモネ(偐アネモチ)(同上) 4月の風は光り、5月の風は薫るらしいが、光る風もあと暫く。されば、光る青葉の下をもう少し走ってもみるか。卯の月は 光る青葉の 下陰の 道こそよけれ 銀輪われは(偐家持)(青葉光りて)

2014.04.23

コメント(10)

-

銀輪花散歩(上)

ブログの更新を暫くサボっていましたが、この処の銀輪散歩で溜まった花の写真などで記事更新と致します。 と言っても、ブロ友のビッグジョンさんのように、珍しい花は登場しませんので、そういう期待はなさいませぬように(笑)。 で、味付けに即席のラーメンならぬ、下手なインスタント和歌を添えて、記事の体裁を一応取り繕うことと致しました。(桜ふみつつ) 桜の季節は終わってしまいましたが、サトザクラなどの八重の遅咲きの桜は未だ少し咲き残っているものも無くはない。先ずは名残りの桜の花びら踏みつつ銀輪散歩と参りましょう。風吹けば 散り敷く花の 道にして 光る川面か 波立つならし(偐家持)花散れば 雪の降るごと 雪降れば 花散るごとと 人は言ふなり(偐家持) (菜の花) 菜の花もそろそろ盛りを過ぎようとしています。遅れつつ 咲ける花菜も 憎からじ 春去りゆくを しばしとどめよ(偐家持)(タンポポ) タンポポやスミレも道の辺に咲いていました。 タンポポの後ろに写っているのはホトケノザでしょうか。蒲公英は 頓着せざり 行く春は 行くにまかせつ 己がまま咲く(偐家持)(菫) スミレはひと際美しく咲いているのだけれど、タンポポほどには目立たないのは、その色の所為でもあるか。すみれこそ 春にしあれば 道の辺に 見る人もがも 今しぞ咲ける(偐家持)(ユキヤナギ)雪国の 雪解けたるを 雪柳 いやときじくに 大空に咲く(偐家持)(レンギョウ)れんぎやうは 花とも葉とも 覚えざり 春の盛りは われこそと咲く(偐家持)(カイドウ)赤き裳の 少女(をとめ)にあれば 海棠は 媚(こび)はなすまじ さながらに咲け(偐家持)(椿)紅すこし 散らしてぞあり はにかみつ 椿は咲きぬ 春の花これ(偐家持)(木瓜)木瓜もまた 濃きも薄きも 咲くありて 春彩れば はしきと我が見む(偐家持) (ネコヤナギ)ねこやなぎ 見るより触れむ 指先に まとはる春の うれしかりけり(偐家持) (ツルニチニチソウ) これは、先日、ビッグジョンさんがブログにアップされていました。春風を 待ちて回れる 風車 クルクルにちにち ツルにちにちさう(偐家持)(イワカガミ) これは多分イワカガミ。オオイワカガミ、コイワカガミなど色々な種類があるように記憶するが、その違いなどは知らぬゆゑ、単に「イワカガミ」として置きました。アップにしてみると、藤の花にも似ていなくはない。岩鏡 映せる水の 影清み 春の小川の 流れのよしも(偐家持)(ムスカリ)青き鈴 鳴らしてもみよ ムスカリの 花にそよ吹く 春風もがな(偐家持)下巻につづく

2014.04.22

コメント(4)

-

偐万葉・閑人篇(その2)

偐万葉・閑人編(その2) 本日は、偐万葉シリーズ第206弾、閑人篇(その2)とします。 <参考>偐万葉・閑人篇(その1)はコチラからどうぞ。 ふろう閑人氏のブログはコチラからどうぞ。 偐家持が閑麻呂に贈りて詠める歌17首新しき 眼ありカメラも 新しく なれど隠居に 顔はかこてり(東隠西居)くも白く すべなき遊子 わが見れば やらいの竹も いちしろき哉(偐閑持) (注)「く・すべ・や・いち」(楠部弥弌=陶芸家)の名を折り込んでいる。 いちしろき=目立って美しい。際立っている。現在も「いちじるしい」 「しるし」などの言葉として残っている。松が枝に 白き雲あり 竹矢来 青みて奥に 梅咲くらむか (注)松竹梅を折り込んでいる。 (楠部弥弌作陶の地)うつし世に 恨みのこせど やましろの 死して鬼にも なれぬぞあはれ (山師王) (注)やましろ=山背大兄皇子。聖徳太子の息子。いぶすくん ホームセンターに 見しわれぞ 燻製極めんと 一基買ひにける (庭辺燻人(にはべのくすひと)) (本歌)春の野に すみれ摘みにと 来しわれぞ 野をなつかしみ 一夜寝にける (山部赤人 万葉集巻8-1424) (いぶすくん)短(みじか)けれ 味はた同じ 鴨川に 身はつくしても とらむとぞおもふ (早過親王) (注)た同じ=「た」は接頭語。「た・やすき」「た・遠み」などはあるが、 「た・同じ」の例はない。敢えて「た・めしてみた」という 次第(笑)。下の本歌の「いまはた」は「いままた」の意で、 接頭語の「た」ではない。 身はつくしても=身は「浸くしても」と「土筆でも」とを掛けている。 (本歌)わびぬれば いまはたおなじ 難波なる みをつくしても あはむとぞおもふ (元良親王 後撰集961 小倉百人一首20) 桜にも さきがけ咲くや さくらんぼ 明日香に咲きし 花もこれかや(桜桃麻呂) (サクランボの花)花咲くらん(錯乱) 桜か桃か はた梅か 桜桃(おうとう)にもなき 飛鳥の花よ (錯乱家持)あそびをせむとや つくりけむ たはぶれせんとや うたひけんつくれるうたを いまみれば このみさへこそ はぢらるれ (狂人卑笑) (本歌)あそびをせむとや うまれけむ たはぶれせんとや むまれけん あそぶこどもの こゑきけば わがみさへこそ ゆるがるれ (梁塵秘抄)さわらびの 道を辿れる 君にして よき春の日を 行けるめでたさ (宇治野晶子) (本歌)さわらびの 歌を法師す 君に似ず 良き言葉をば 知らぬめでたさ (与謝野晶子) (宇治上神社・さわらびの道)埋もれ木に 花咲くことは なけれども 名こそ流れて 今もみるがね (偐三位寄道) (本歌)埋もれ木の 花咲くことも なかりしに 身のなる果てぞ 悲しかりける (源頼政)河内では 秘すべき恋の 埋もれ木も 宇治は三位の うらみぞ埋(うづ)む (偐三位埋木) (注)三位=源三位頼政のこと。 (本歌)真鉋(まがな)持ち 弓削(ゆげ)の川原の 埋れ木の あらはるましじき ことにあらなくに (万葉集巻7-1385) (源頼政墓)うつくしき つくし摘みてぞ 背子言ふや こころづくしの 春とり召せと (京土筆麻呂)花咲きて 風吹き来たり 月出づも 鳥来鳴(きな)かねば みやび欠くらむわが背子の 疎なる網よし ひよどりも 来たりついばむ 実もややあらむ (サクランボ)折角の 六角堂を など隠す 御簾(みす)をぞ上ぐる 宮の人もが(閑人納言) (六角堂の前の喫茶店にて)あしひきの 生駒の山の 帯にせる 恩智の川辺 いちにの三 四五六ナナに 栂(つが)の木の 継ぎてぞ伝ふ くさぐさの 民(たみ)の笛もて うま人の 奏(かな)づ調べは 神々の 癒しにあれば 行く雲の 姿にもあれ 照る月の 姿にもあれ 降る雨の 音にしもあれ 鳴く鳥の 声にしもあれ 絶ゆるなく 水は流れよ 絶ゆるなく 風吹きそよげ 谷くぐり 山越え行かな 波くぐり 海坂(うなさか)行かな うつそみの た遠き道の 旅行く我は (注) ナナ=八尾市恩智にある喫茶店、cafe de nana のこと。 あしひきの=山に掛かる枕詞。 栂の木の=「継ぎ」に掛かる枕詞。 くさぐさの=種々の うま人=貴人。ここでは音楽家山本公成氏のこと。<注>掲載の写真は、ふろう閑人氏のブログからの転載です。

2014.04.18

コメント(16)

-

民族笛とカンクレス

本日は、銀輪散歩の道すがらの近鉄大阪線恩智駅近くにある、馴染みの喫茶店 cafe de nana からご案内を戴き、山本公成&星子さんのライブ「民族笛とカンクレス(リトアニアの琴)」に行って参りました。 勿論、いつもの銀輪散歩の道すがらにある喫茶店ですから、MTBで出掛けました。以前お伺いした折に今日のコンサートのご案内は戴いていたのですが、昨夜にもナナの松◎さんからご案内のメールが入るなどもありましたので、これはもう行かない訳には行かない、ということになった次第(笑)。<参考>「弓削の川原の埋もれ木の・・そして新生ナナ」 2014.2.26.(恩智川) この時期、恩智川は西洋芥子菜が花盛り。(同上)(喫茶ナナ・cafe de nana) はい、ナナに到着です。MTBで自宅からは30分余。もっとも、上の写真はライブの途中の休憩時間に外に出て撮影したもので、到着時のそれではありません。記事の構成上、このようにさせて戴きました。 開演前の店内は下の写真の通り。2時開演予定でしたが、ちょっと手違いがあって、開演は2時45分位まで遅れました。枚方市から来られたというご婦人や地元の恩智の方などと雑談しているうちに開演となりました。 30名近い人がご来店で、満員状態の盛況でした。男性は小生を含め10名足らずといった処だったでしょうか。ご来店の中には「けん家持さんですか。ブログを拝見しました。」という方も居られたのは嬉しいことでした。ナナの松◎さんが宣伝して下さったのでしょう(笑)。(店内・開演前) 山本公成氏という方のことは今日まで存じ上げなかったのですが、ご夫妻で世界各地を回っての演奏活動など多彩な活動をなさっているようです。 詳しいことは下記の同氏のホームページをご参照下さい。また、そのホームページでもご紹介されている、「森の精」という曲も貼り付けて置きましたので、ご鑑賞下さい。小生は生でお聞かせ戴きました(笑)。 大地の風、水の流れ、木の葉のさやぎ、森の音、何かそんな懐かしい感じがする曲の調べでありました。<参考>山本公成ホームページ森の精-未来につなぐ大地の祈り「あしたへ」(山本公成氏)(山本星子氏とカンクレス<リトアニアの琴>)(民族楽器) (色んな民族笛で演奏される山本公成氏) 山本公成・星子ご夫妻のご健勝と益々のご活躍をお祈り申し上げます。<追記>今回、気が付くと、歌を掲載していませんでした。ふろう閑人氏のコメントに答えて歌を1首作りましたので本文に格上げして掲載して置きます。あしひきの 生駒の山の 帯にせる 恩智の川辺 いちにの三 四五六ナナに 栂(つが)の木の 継ぎてぞ伝ふ くさぐさの 民(たみ)の笛もて うま人の 奏(かな)づ調べは 神々の 癒しにあれば 行く雲の 姿にもあれ 照る月の 姿にもあれ 降る雨の 音にしもあれ 鳴く鳥の 声にしもあれ 絶ゆるなく 水は流れよ 絶ゆるなく 風吹きそよげ 谷くぐり 山越え行かな 波くぐり 海坂(うなさか)行かな うつそみの た遠き道の 旅行く我は (偐家持) 第二部ではお近くにお住まいの男性の講話があるようでしたが、それはご遠慮させて戴いて、帰途につきました。楽しい時間を過ごさせて戴き、感謝です。 さて、話は全く変りますが、3月30日の若草歌壇の歌集「若草歌壇・2014年春花見編」の編集を先日完了しPDFにして友人の偐山頭火氏に送信しましたので、近日中に河内温泉大学図書館で公開に付されると存じます。ご興味ある方は覗いてみて下さいませ。 (若草歌壇2014年春花見編・表紙)<参考>河内温泉大学図書館

2014.04.16

コメント(8)

-

第140回智麻呂絵画展

第140回智麻呂絵画展 本日は第140回智麻呂絵画展であります。2008年7月4日に第1回展を開催致しましたので、あと2カ月余で丸6年を迎えることとなりますが、早くも140回。こんなにも回を重ねることになろうとは予想だにしていませんでしたが、智麻呂氏の頑張りと皆さまの温かいご支援やお励ましに支えられて此処までやって来れたのだろうと思います。有難いことです。石の上にも3年ならぬ「若草の上にも6年」、日々の小さな積み重ねの結果、今回出展分も含め、智麻呂絵画の総点数は1231点にもなっています。 では、どうぞごゆるりとご覧下さいませ。<参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ 絵画のみをご覧になられたい方は下記からどうぞ。 フォト蔵・智麻呂絵画集 さて、今回の絵画展はやはり、桜の絵から始めることと致しましょう。 (桜・智麻呂画) (桜・恒郎女画) 智麻呂・恒郎女ご夫妻の桜の絵の競演であります。 智麻呂さんの絵は言うまでもありませんが、恒郎女さんの絵も見事であります。 この桜は啓翁桜と言うらしいのですが、先月30日の若草読書会のお花見の日に、当日は雨で花園中央公園での花見が出来ず、智麻呂邸での宴会となったこともあって、凡鬼・景郎女ご夫妻が「少しでもお花見気分を」とお持ち下さったものであります。 この桜の絵を見て自ずからにヤカモチ館長の脳裏に浮かんだ歌は光明皇后の次の歌でありました。わが背子と 二人見ませば いくばくか この降る雪の うれしからまし (光明皇后 万葉集巻8-1658) 上の歌は「雪」なので、これを「花」に変えればピッタリの歌になるかと思います。わが背子と 二人見ませば いくばくか この咲く花の うれしからまし (恒明皇后)(山吹)山吹の 花の盛りに かくの如 君を見まくは 千年にもがも (大伴家持 万葉集巻20-4304) 山吹の花は過去にも何度かと思いきや、意外にも智麻呂絵画展初登場でありました。従って、この絵は山吹の絵の記念すべき「第1作」となります。ヤカモチ的には「第1咲く」とすべきかもですが(笑)。(薔薇) このバラは智麻呂さんが買い求められたもの。デイサービスの施設では、施設の方が引率しての「お買い物デー」というのがあるらしく、皆さん夫々ご自分の買いたい物を自由に買われるらしい。その「お買い物デー」での智麻呂さんのお買い物がこのバラであったという次第。やや大ぶりなピンクの花で一輪挿しにするとなかなかに存在感もあって、恒郎女さんもお気に召されたようでありました。いい買い物であったと、褒めて居られましたから(笑)。 さて、バラの方は以下の通り何度も登場して居ります。また、その次のスイセンになると、もう数え切れない位となります。<参考>バラ 第3回展、第34回展、第101回展、第108回展、第123回展、第129回展スイセン(白) 第15回展、第23回展、第24回展、第52回展、第57回展、第72回展、 第77回展、第92回展、第93回展、第98回展、第114回展、第116回展、 第134回展、第135回展、第136回展、第139回展スイセン(黄) 第29回展、第35回展、第56回展、第72回展、第77回展、第116回展(喇叭水仙) これは智麻呂邸のご近所さんの庭先に咲いていた喇叭水仙。ヤカモチが撮影してお持ちした写真から絵にされました。 このタイプの水仙を見るとワーズワースの詩を思い出します。中学だったか高校だったかの英語の教科書に載っていた詩で、未だにその断片を記憶している。前半部分だけ書き出して置きます。 The Daffodils William Wordsworth I wander'd lonely as a cloud That floats on high o'er vales and hills, When all at once I saw a crowd, A host of golden daffodils, Beside the lake, beneath the trees Fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine And twinkle on the milky way, They stretched in never-ending line Along the margin of a bay: Ten thousand saw I at a glance Tossing their heads in sprightly dance.(筍) 筍の絵もこれまでに傑作が色々あります。 <参考> (第55回展) (第99回展) (第117回展)(辛夷) この辛夷は4月2日の下記の記事に掲載の写真から絵にされました。 コブシも絵画展初登場の花となります。 <参考>「囲碁例会・桜さくら咲くさくら」2014.4.2.(木通) そして、締め括りはアケビの花です。これは、智麻呂さんと同じデイサービスに通って居られる坂◎さんが、智麻呂さんの絵の画材にとお持ち下さったものだそうです。 智麻呂さんの絵を通して、デイサービスに通って居られる皆さまとの間にこのような交流が生まれるというのも素敵なことです。この絵画展がそういったことにも些かなりとも寄与しているのであれば、ヤカモチ館長も編集のやり甲斐があるというものです。 アケビの花は過去にも一度描かれていますが、今回の絵も爽やかというか、スッキリしていてなかなかに素敵です。 <参考> (第118回展のアケビの花) 以上で第140回智麻呂絵画展は終了です。本日も、ご来場、ご覧下さり、どうも有難うございました。 <追記>上の写真のうち、「喇叭水仙」と「筍」については、それを登録していたフォト蔵に於ける何らかのトラブルで2017年8月に消失。復旧もできなかったようで、これを貼り付けていたブログ記事も当該写真が非表示となってしまいました。智麻呂絵画については、智麻呂美術全集という形でプリントアウトしたものが残っていましたので、これを再撮影し、ブログに貼り付けることとしました。原画も元の写真も保存されていませんので、これが精一杯の復元措置です。そんな次第で両写真は些か画像が不鮮明ですが、無いよりはましと我慢するしかありません。<2018年8月2日追記>

2014.04.14

コメント(12)

-

偐万葉・ふぁみキャンパー篇(その9)

偐万葉・ふぁみキャンパー篇(その9) 本日は偐万葉シリーズ第205弾、ふぁみキャンパー篇(その9)です。 ふぁみり~キャンパー氏は新潟県ご在住、温泉にご造詣が深く、偐万葉では越後湯麻呂(えちごのゆまろ)とお呼び申し上げて居ります(笑)。 <参考>過去の偐万葉・ふぁみキャンパー篇はコチラからどうぞ。 ふぁみり~キャンパー氏のブログはコチラからどうぞ。 偐家持が湯麻呂に贈りて詠める歌17首さかしらに 折り紙折らず 酒談議 すなる人はも 猿にかも似む (大伴景人)さかしらに 折り紙折りて 酒呑まぬ 人も猿にし 似てやあらぬか (大伴凡人) (本歌)あな醜(みにく) 賢(さか)しらをすと 酒呑まぬ 人をよく見ば 猿にかも似む (大伴旅人 万葉集巻3-344)雪見つつ 身は湯に浸かり 露天よし 越後ゆきたや 湯っ多里ゆたり (院内感泉) (田上ごまどう温泉湯っ多里館)六道の 道に人とし 生まれ来(く)も 解脱は棚に ブログの日々か (輪廻家持)ノルウェーの 人も鯖をば よむらんか 鯖海道の 道はた遠み (鯖江鯖麻呂)支那の国ゆ 来(きた)りしものぞ まなかひに 見えぬ塵埃(じんあい) すべなかりけり (偐塵持)淡路島 かよふと湯麻呂 いふ声に いづく宿ると 思はで須磨(すま)じ (須磨の関守) (本歌)淡路島 かよふ千鳥の なくこゑに いく夜ねざめぬ 須磨の関守 (源兼昌 金葉集288 小倉百人一首78)獺祭(だっさい)を 呑んでみて来よ 山口へ (芭酒) (元句)獺の 祭見て来よ 瀬田のおく(芭蕉) (注)獺はとった獲物を川岸に並べる習性があり、これを「獺の祭」という。 また、山口県には「獺祭」という名の地酒があるとのこと。獺は 鮭並べるも 酒造る うそつかぬかは うそかまことか (かはうそのうそ)阿波土柱 よしとコメント せしなれど いや大ぼけか 土中に消えぬ (いやあはてもの) (注)いや大ぼけ=祖谷・大歩危 記した筈のコメントが届いていなくて雲散霧消したのを詠んだ歌。 (阿波土柱)われはもや 今はゆくらむ ときなれば 散りゆく木の葉 惜しみな哭きそ (リーフ麻呂) (ハムスターのリーフ君・享年3歳)なり余る ネタに追はれて わが背子は あれやこれやに これもあれもか (偐ネタ持)このたびは 熱はなけれど 頭痛にて 鼻水くしゃみ さっきから咳いろをかへれば わかるかと あかよくろよと かきわけつうたのかみしも けふそろへ あさきふかきは えりもせず (いろは丸)我が背子は 土佐の文旦 選びたり メロン召さねど 蜜柑は召すや (柑橘諸兄)ライムなら 花にも実にも 見つれども いや石の灰 見るべきものか (石上灰麻呂) (本歌)たちばなは 花にも実にも 見つれども いや時じくに なほし見がほし (大伴家持 万葉集巻18-4112)リーフ行き ライム来たれる 今よりは ライムライトぞ わが家の明かり (偐湯麻呂) (3代目ハムスター、ライム君) (ライムとライト<光君>)わが屋戸の 紋の桜は ときじくに 花は咲けども 実にならじかも (本歌)我妹子が 形見の合歓木(ねぶ)は 花のみに 咲きてけだしく 実にならじかも (大伴家持 万葉集巻8-1463)<注>掲載の写真はふぁみり~キャンパー氏のブログからの転載です。

2014.04.13

コメント(5)

-

青雲会囲碁例会・何の花?

今日は大学の同窓会・青雲会の囲碁例会の日。先月に続いて珍しく2カ月連続の参加。こちらの例会は月1回で原則として第2土曜日である。会場は堂島、裁判所の近く。好いお天気なので、やはりMTBで銀輪散歩を兼ねての例会出席であります。11時20分頃に裁判所前に到着。少し早いので、堂島川べり、阪神高速道の高架下に最近できたカフェレストランの前の広場のベンチで休憩。ここは堂島川の堤防の上にウッドデッキを張りめぐらした公開空地になっている。沢山の大きな鉢植えが並べられて、名の知らない花が咲いている。それらの花や水晶橋などを写真に撮ったりしながら時間潰し。(大阪市庁舎と堂島川と水晶橋) 此処に新しく出来たレストランで昼食を、とも一瞬は考えたが、やはり馴染みの店の方がいいと、先月と同様に、水晶橋の西側にある喫茶「なかおか」へ。 人間の行動は基本的に保守的なようです。MTBで走るコースも昼食の店も特別に意識しない限り、いつものコースを走り、いつもの店でメシを食う、そのように出来ているもののようです。 それはさて置き、下の写真は、このウッドデッキの広場に置いてある鉢植えに咲いていた花ですが、何という名の花なんでしょう。とても小さな花でした。きっと覚え難いカタカナの名前なんでしょう(笑)。ヤカモチとしては「青い花」「ピンクの花」で十分ですな。(青い花)花の名は 知らざりけりな つれづれに 青やピンクと 写真は撮れど (小野写真館) (本歌)花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに (小野小町 古今集113 小倉百人一首9)(ピンクの花) 喫茶「なかおか」でゆっくりと昼食、そして珈琲。それでも12時20分には終了。店を出て、自転車を、いつもの駐輪場所に駐輪すると、会場へ。会場到着12時30分。いつもなら、世話役の山◎氏がもう来て居られるのだが、今日は未だのようで部屋は鍵がかかったまま。外に出ると、宮◎氏がやって来られる。続いて銭◎氏も。12時35分山◎氏が来られて、解錠・開場。 本日の参加者は12名でしたが、小生は宮◎氏と2局打って、これは連勝。次に金◎氏と打ってこれも勝ち、3連勝。しかし、次の三◎氏には敗れて、結局前回と同じ3勝1敗でした。こちら、青雲会囲碁の方の今年に入っての成績は6勝2敗で、梅田スカイビルの方の例会での成績よりはいい。 本日は、皆さんには面白くもない囲碁例会の記事でありました。 <参考>過去の囲碁関連記事はコチラからどうぞ。 さて、話は全く変りますが、先般の楽天ブログの基本フォントがメイリオに変更されたことによって、ズタズタになった過去の記事の再編集を折々にヒマを見付けては、やっているのですが、これが思ったより大変で、なかなか完了しない。漸く2012年12月まで修正が終りましたが、それ以前の記事は未だ手付かずです。この修正が終った頃に、またフォントを変更するなんてことないでしょうね、楽天さん(笑)。

2014.04.12

コメント(4)

-

偐万葉・ビッグジョン篇(その22)

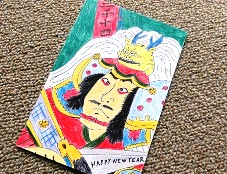

偐万葉・ビッグジョン篇(その22) 偐万葉シリーズ第204弾は、ビッグジョン篇(その22)であります。偐万葉シリーズでのビッグジョン氏の万葉風のお名前は歩麻呂であります。 <参考>過去の偐万葉・ビッグジョン篇はコチラからどうぞ。 ビッグジョン氏のブログはコチラからどうぞ。 偐家持が歩麻呂に贈りて詠める歌20首何となく 啄木の歌 思ひ出で コメントなどせむ 三日目の朝 (本歌)何となく 今年はよい事 あるごとし 元日の朝 晴れて風なし (石川啄木)絵年賀は なつきたるらし さむらひの かぶと模したり ししのかしらに (偐歩人) (本歌)春過ぎて 夏来たるらし 白たへの 衣ほしたり 天の香具山 (持統天皇 万葉集巻1-28) (年賀状) (JR福井駅)よし母は きらきらしくも 息子らは さにもあらぬか 継体然り (足羽石麻呂)船岡の 歌碑なつかしみ 神さぶる 太郎坊山は 明日たのもうや (ヌカリノオホキミ) (船岡山の万葉歌碑)クレームを 隣の庭で ぼやく爺 ヤカモチ鳥の 鳴き来る知れば夜を込めて 寝ぼけまなこに あるとても 五階の誤解 二回許さじ (迷走納言) (本歌)夜をこめて 鳥のそら寝は はかるとも よに逢坂の 関はゆるさじ (清少納言)若草の 里ゆ氷室へ 伊予柑の 香りも届く 智麻呂絵画 (柑果香国王(かんのかのかのこくおう)) (注)柑果香国王=漢倭奴国王のパロディ海ゆかば 帆麻呂にあるか 山ゆかば 歩麻呂となれる畑(はた)にては 野菜作らめ 変り身の背よ (大変身持(おほかはりのみもち)) (本歌)・・海行かば 水漬(みづく)屍(かばね) 山行かば 草生むす屍 大君の 辺(へ)にこそ死なめ 顧みは せじと言立(ことだて)・・ (大伴家持 万葉集巻18-4094)素心よし されど慣れねば 心せよ 素心狼狽 元の木阿弥 (素性坊主) (素心蝋梅)銀輪は かたかりと見ゆ ネパールは 偐家持の 事にはあらじ (迷月記) (本案)紅旗西戎吾事に非ず(藤原定家 明月記)一遍に 寄りし真民(しんみん) いっぺんに 歩人(ほじん)も好きに なるもうべなり (注)真民=坂村真民(詩人)のこと。一遍上人に傾倒した仏教詩人。種芋は 灰さすものぞ その習ひ 甲斐なき無駄と 言へる兒は誰 (灰麻呂)たらちねの 母が申せし ことなれば 甲斐なき灰を などてささめや (芋郎女) (本歌)紫は 灰指すものぞ 海石榴市(つばいち)の 八十(やそ)のちまたに あへる兒や誰 (万葉集巻12-3101) たらちねの 母が呼ぶ名を 申さめど 路行く人を たれと知りてか (同巻12-3102) (ジャガイモの種芋) (葉牡丹)葉牡丹の 薹立つ様も よかりなど をみなに言ふまじ 角立つならし (失言家持)春されば 消(け)ぬる雪もや 花と咲き 恋ひつつひとを 待つらむものを (雪郎女) (注)歩麻呂に贈りたる歌にあらねど、歩麻呂が撮りたるスノードロップ (別名、雪待草、雪の花)の写真に関連しての歌にてあれば、此処 に記し置くものなり。 (スノードロップ) (グリーンネックレス)玉ばはきに 花は似たれど 首飾り 玉はゆらげど 箒にならじ (偐高野聖) (本歌)始春(はつはる)の 初子(はつね)の今日(けふ)の 玉箒(たまばはき) 手に執(と)るからに ゆらく玉の緒 (大伴家持 万葉集巻20-4493) 歩麻呂が猟路(かりぢ)の小野に遊びましし時に、偐家持が作りたる歌1首わが背子は 何を笠とし 行くならむ 猟路(かりぢ)の小野に 雨の降れれば (本歌)ひさかたの 天行く月を 網に刺し わが大君は きぬがさにせり (柿本人麻呂 万葉集巻3-240) (猟路の桜) (ムラサキハナナ)むらさきに さくもあるとは なのはなの そのなもしらじ むらさきはなな (偐紫田舎式部)明日あるや いなやは問はじ あだ桜 風がまにまに 散るこそよかり(心乱) (本歌)明日ありと 思ふ心の あだ桜 夜半に嵐の 吹かぬものかは(親鸞)日々(にちにち)に 見つる花なり むらさきの 蔓日々草 をちこち咲きぬ (日々亭鶴瓶) (ツルニチニチソウ)<注>掲載の写真はビッグジョン氏のブログからの転載です。

2014.04.10

コメント(10)

-

囲碁例会・散る桜、川にバス

本日は囲碁例会の日。ペダルの故障で一時入院のMTBも完治退院致しましたので、彼をお供に梅田まで銀輪散歩。 いつものように大阪城公園を突き抜けて行きましたが、先週2日とは違って、花の盛りはやや過ぎたか、大阪城の桜は散る散る桜。風がそよりと吹くだけでハラハラ、ひらひら、静心なく花の散るらん、でありました。先週には桜の下にシートを広げてお花見という人が沢山居られましたが、さすがに今日はそういう人は殆ど見掛けない。それでも中国人の観光客など、人出は相変わらずで賑やかなことではありましたが。 「花は盛りを、月は隈なきをのみ見るものかは」と兼好さんに言われるまでもなく、ハラハラと盛んに「散りまがふ」桜のさまもなかなかに捨てがたく、興趣深きものにてなむありける、など言いつつ、花散る中をヤカモチさんは颯爽と銀輪で走り抜けるのでありました(笑)。(大阪城・大手門前) そして、大川に出ると、バスが川にはまっていました。散る花は 川より見むと バスまでも 水の上行く 大川の春 (偐家持)(ダックツアーバス) と言っても、このバスは水陸両用のバス。TVや写真では目にしているが、実物を目にするのは初めて。勿論乗ったこともないのだが、何やら楽しそうですな。(同上) 本日の囲碁例会出席者は、青◎氏、竹◎氏、福◎氏と小生の4名。先週が3名で今週が4名ですから、皆さんの出席率が随分落ちて来ています。かく言う小生も今年に入って7回のうち3回欠席していますが・・。 青◎氏と2局して2勝。次に竹◎氏と1局して1敗。2勝1敗。これで今年に入っての成績は6勝5敗で、漸く白星が一つ先行しました。 帰宅しても未だ明るい。日が長くなりました。 自転車を所定の場所に収納して、家には入らず、そのまま、その足でお墓参りに。今月は未だお墓参りをしていなかったのでありました。お墓参りにいつも撮影している「今日の言葉」は「一日の空過はやがて一生の空過となる」というものでありました。まあ、毎日を空過しているヤカモチには痛い言葉でありましたが、さりとて「どうする」ということもないのでありますから、このご忠告も「空振り」。度しがたき哉、無反省ヤカモチですな。今日もまた 空しく過ぎぬ 明日もまた しかにしあるか 赤き日沈む (偐家持) 墓参を終えた時には、真っ赤な夕日が西の空に沈もうとしていました。長い坂道を下り切る頃には、日は沈んでいました。

2014.04.09

コメント(8)

-

偐万葉・ひろろ篇(その16)

偐万葉・ひろろ篇(その16)偐万葉シリーズ第203弾、ひろろ篇(その16)をアップします。 <参考> 過去の偐万葉・ひろろ篇はコチラからどうぞ。 ひろろdecさんのブログはコチラからどうぞ。 偐家持がひろろの郎女に贈りたる歌19首並びに ひろろの郎女が作りたる上3句に偐家持が付けたる下2句による歌5首アトリエの この部屋も狭(せ)に 三(み)つ並び ひろごり満つる 桃の香のよさ (本歌)高松の この峰も狭(せ)に 笠立てて 盈(み)ち盛りたる 秋の香のよさ (万葉集巻10-2233) 古き絵の 描(か)きしはいつぞ 白桃(はくたう)の かほりほのかに 今し流れ来(く) 桃の古き絵をアトリエに見つけたる時に蜘蛛一匹共に出で来れば、 ひろろの郎女が作りたる俳句1句並びに偐家持が付けたる脇句1句 行くあては あるの?おろおろ 寒の蜘蛛 (ひろろの郎女) 起こされ腹も 立たじ春立つ (偐家持)あかつきの ひかりにそれと 見ゆれども 雪の会津は 浅き春なり春草も おぼろに芽吹く ときやらむ 水はゆるみつ ゆるりたゆたふ (朦朧家持) (「春」) (酒蔵)きさらぎの 十五夜(もち)の頃なり 崑崙花(こんろんくわ) はだれの雪と 萼(がく)開(ひら)きたる花火とも 星とも咲ける 崑崙花(こんろんくわ) 浅みか春は 白雪の萼 (崑崙花) (「マリ子さん」)うすべにの ほのかに萌ゆる その頬の はしきをとめは マリ子といへり雪の上(へ)に 照りて咲くらし うすべにの その花もがも 会津の春は妹かける つらつら椿 咲く見れば 会津に春は 今来たるらしつらつらに 咲ける椿よ つらつらに 見つつ会津の 春をしのばな (本歌)巨勢(こせ)山の つらつら椿 つらつらに 見つつしのはな 巨勢の春野を (坂門人足(さかとのひとたり) 万葉集巻1-54) (「TSUBAKI」)春うらら 花もよけれど 今はもや それ焼き立ての 芋の香ぞよき (芋郎女)はるなれば 寝児にはあらじ われは猫 なにしてあそぼ ねこのここねこ (ねこのこ)ねここねこ ねこねここねこ ああはるね にこにこしてる にこにここねこ (こねこ) (「仔猫」)ははさまの ゆきてひととせ はるのゆき あめよりふりく しんしんふりくわが里の 桜ははやも 咲きにけり 会津の里に 咲かまくはのち (河内の幻武天皇) (本歌)わが里に 大雪降れり 大原の 古りにし里に 降らまくはのち (天武天皇 万葉集巻2-103)我妹子(わぎもこ)と ふたり見ませば うれしけど ひとりもよかり なにはのさくら (強賀利家持) (本歌)わが背子と 二人見ませば 幾許(いくばく)か この降る雪の うれしからまし (光明皇后 万葉集巻8-1658)花散らば 会津奥山 追ひしかむ 花のしづ枝に しめ結(ゆ)へ我妹 (但馬家持) (本歌)おくれゐて 恋ひつつあらずは 追ひ及(し)かむ 道の隈廻(くまみ)に 標(しめ)結(ゆ)へ吾背(あがせ)(但馬皇女 万葉集巻2-115)わらはめの かぐろきひとみ なにや尋(と)ふ 赤きいちごに こたへてもがも (いちご白書) (「赤い髪飾り」)まづ春は 湖畔に来(く)なるか それとなく うらうら照れる 日も待ちがてに (桟橋家持) (「桟橋のある風景」・檜原湖) ひろろの郎女が作りたる上3句に偐家持が付けたる下2句による歌4首はるされば 追はれ追はるる ゑかきびと 散りの乱(まが)ひの 花にしなけどなつされば なほし追はるる ゑかきびと うち日さす道 けふも出で行くあきされば さらに追はるや ゑかきびと 降れるもみぢ葉 間なくしぞあるふゆなれば 追はれとらはる ゑかきびと しばし宿りの 雪の下かな(注)掲載の写真・絵画はひろろdec氏のブログからの転載です。

2014.04.06

コメント(10)

-

第139回智麻呂絵画展

第139回智麻呂絵画展 智麻呂絵画ファンの皆さまお待たせ致しました。 本日は智麻呂絵画展の開催であります。どうぞごゆるりとご覧下さいませ。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~(土筆) これは、智麻呂氏のご友人、寺◎氏がお持ち下さった土筆の鉢植え。いつものように、春野を切り取ってお持ち下さったものです。 この時期には定番の絵であります。以前の絵も下に並べてみることと致しましょう。 (第116回展) (第97回展) (第75回展) (注)文字をクリックすると拡大画像に切り替わります。 次は「若ごぼう」の絵。これもこの季節の絵ですね。 この若牛蒡は、偐山頭火氏がお持ち下さったものとのこと。(若牛蒡) そして、次の蟹も偐山頭火氏からのもの。(蟹) と言っても、お持ち下さったのは蟹ではなく、カニ蒲鉾でありました。その包装紙にあった、蟹の絵だったか写真だったかをモデルにして、かにかくも「カニ」の絵を智麻呂氏はものされたという次第。(文旦) この文旦は、ご近所の東◎さんからのいただきもの。これまでにも何度も登場しているお馴染の土佐文旦であります。 お留守にされている時に東◎さんがお届け下さったようで、外出先からお帰りになった恒郎女さんが玄関先に置いてある文旦の包みに気付かれる。 偶々その少し前に2度ばかり小生がお電話(不在着信)を入れていたこともあって、小生が留守中に置いていったものかとも思われて「文旦はヤカモチさんですか?」と電話を下さいました。「文旦なら東◎さんでしょう」と小生。直ぐにそうと気付かれた恒郎女さん「どうして分かるの?」と笑って居られましたが、絵画展に度々登場しているのであれば、直ぐに分かる、というものでありました(笑)。 <参考>過去の土佐文旦の絵 第54回展、第97回展、第116回展 さて、花の絵師智麻呂でありますれば、そろそろ「お花の絵」と参りましょう。(水仙) 上の水仙はデイサービスで描かれたものだと思われます。 水仙は 冬にも春にも 見つれども いや春風の 下に見が欲し (偐家持) (本歌)たちばなは 花にも実にも 見つれども いや時じくに なほし見がほし (大伴家持 万葉集巻18-4112)(ナノラサネ) これは、若草ホールの花瓶に活けられていたものの写生ですが、名が分からない。恒郎女さんは「ミヤコワスレ」ではないかと仰っていましたが、ミヤコワスレは薄紫の花のイメージがあって、小生としては少し腑に落ちない。小万知さんがお持ちになったものかと思い、彼女に花の名をお尋ねしましたが、そうではなかったよう。小万知さんは「葉の感じは違うが花はアスターに似ている」と。まあ、どちらも野菊の仲間。 ということで、「野菊」として置いてもよかったが、少し「芸」がないので、ヤカモチ流に「ナノラサネ」と勝手命名させて戴きました。 初瀬の丘で雄略天皇が「家聞かな、名告(の)らさね」と乙女に求婚している、万葉巻頭の「春の光景」を思い浮かべて戴ければ幸いであります。もう一つ「イエキカナ」の花があれば「完璧」ですが(笑)。(沈丁花) これもデイサービスで描かれたもので、沈丁花です。 沈丁花の花はもっとくっついて咲いて丸い形、毬状に集っている姿、というのが通常思い浮かべる花姿。 恒郎女さんは「沈丁花はこんな風には咲かない」、智麻呂さんは「このように咲いていた」で意見が割れる。 で、道の辺に咲く沈丁花を小生注意して観察してみました。多くは恒郎女さんが言われるように球状に集って咲いていますが、中にこの絵のように咲いている花もあるのでありました。この勝負、引き分け。(オオキバナカタバミ) これはオキザリス(カタバミ)の仲間、オオキバナカタバミ。 よく見掛けるこの時期の花です。手早く描かないと花が直ぐに萎れて来ます。(カーネーション) このカーネーションもデイサービスで描かれたもの。母の日には少し早いのですが、世のお母様方に贈ります。(蕨) これは、先の読書会の折に小万知さんがお持ち下さった「春」。 春の万葉歌と言えばやはりこれでしょうか。石( いは)ばしる 垂水( たるみ)の上の さ蕨( わらび)の 萌え出づる春に なりにけるかも (志貴皇子 万葉集巻8-1418)(ユスラウメ) これは、智麻呂邸の向かいにある地蔵堂の脇に咲いているユスラウメ。ユスラウメの花はもっと白っぽい色であったような気がする・・のですが、智麻呂さんには「くれなゐ匂ふユスラウメ」と映ったようです。春や春 くれなゐにほふ ゆすらうめ 咲ける片辺に 出で立つ我妹 (偐家持) (本歌)春の苑 くれなゐ匂ふ 桃の花 下照る道に 出で立つ少女 (大伴家持 万葉集巻19-4139)(ピリ辛らっきょう) 上は、偐山頭火さんの鳥取土産。砂丘のラッキョウです。 下は、偐家持が読書会に差し入れた枇杷。 どちらも、コロコロと楽しい絵となりました。(枇杷)

2014.04.05

コメント(10)

-

偐万葉・英坊篇(その28)

偐万葉・英坊篇(その28) 偐万葉シリーズ第202弾は、英坊篇(その28)です。最近は小生が歌を贈るよりも英麻呂氏の方から寄せて下さる方が多く、その返しにタジタジの偐家持なのであります。 <参考>過去の英坊篇はコチラからどうぞ。 英坊3氏のブログはコチラからどうぞ。 偐家持が英麻呂に贈りて詠める歌17首併せ9句 並びに英麻呂が作れる歌9首併せ9句 英麻呂が贈り来れる歌1首並びに偐家持が返せる歌1首病院の 展望廊で ミハル()カス 遠くのハルカ 近くに見えり(英麻呂)はるかすは 見ゆるや否や 覚えざり 君し言ひ来て それと気付けり 英麻呂が贈り来れる歌2首並びに偐家持が返せる歌2首煩わし 視界遮る 両の目の もやもや除き 心晴れ晴れ(英麻呂)かにかくに 煤払ひたる 目とはなり 景色ばかりは さやにぞなりぬ然らばと 言うが隣りと 口利かず 仕切りカーテン 鼾を通し(英麻呂)口きくも ほどがよかりき 杉樽(過ぎたる)は 仕切りに漏るる いびきに似たり 英麻呂が贈り来れる歌2首並びに偐家持が返せる歌2首読み返し われの戯れ歌 恥かしや ちとましな詠み ならぬものかと(英麻呂)歌にても グッチ英麻呂 愚痴なるや わが庭にても ぐちぐち鳴きぬ写真にも 歌をあわせた 冴えのうた さすがの歌人 けんの家持(英麻呂)歌なべて 言葉遊びの すさびなり なんぞわれをし 歌人と呼ぶやわが里の ゆきは一夜の 夢にして いそぎ道をぞ 尋(と)へとやあらむ相撲取れども 散りぬると 我が目へたれぞ つねのこと 憂しやこの頃 けふもまた 打ちぞたがへし えいやくそっ (注)上は、相撲を「取る」を「散る」と打ち間違へたるを揶揄して詠める歌なり。 (本歌)いろはにほへと ちりぬるを わがよたれそ つねならむ うゐのおくやま けふこえて あさきゆめみし ゑひもせす 英麻呂が贈り来れる句に偐家持が付けたる脇句 菜の花が 恋しいが春 いまだ来ず(英麻呂) 疾くやきたまへ パソコン連れて (偐家持) 英麻呂が贈り来れる句2句に偐家持が付けたる脇句2句 にわか雨 慈雨とみるのは 花ばかり(英麻呂) うたてと見るも 人ばかりなり (偐家持) 春雨に 濡れて行こうは 傘忘人 (英麻呂) 毎度のきみに あらなくもがな (偐家持) 英麻呂が贈り来れる句2句に偐家持が付けたる脇句2句 牛の巣を みっけたのかえ ウッシッシ(喪黒福造) 押し照る難波(なには)の 天満(てんま)にござる (面白伊造) 店の中 いたるところに のん兵衛牛 (英麻呂) 三頭のみで 犇(ひしめ)くならむ (偐家持) (●牛の巣) (注)2014年3月5日記事掲載写真の転載です。 英麻呂が贈り来れる歌1首並びに偐家持が追和せる歌1首蜂の巣の 名の居酒屋で 寝込みして 地蜂のママに 刺され赤顔(英麻呂)上野(かみつけ)の 蜂も射すもの 居酒屋に 呑み過ぎ酔ひて 寝たる兒やたれ(群蜂麻呂) (本歌) 紫は 灰指(さ)すものぞ 海石榴市(つばいち)の 八十(やそ)のちまたに あへる兒(こ)や誰(たれ) (万葉集巻12-3101) 英麻呂が贈り来れる句に偐家持が付けたる脇句 空想と 現実のこと 紙一重 (英麻呂) あはひにひそむ もろもろのこと(偐家持)貫之の 面(つら)も知らざり 菜の花も 昔変らぬ 香にぞ咲きぬる(菜貫之(なのつらゆき)) (本歌)人はいさ心もしらずふるさとは花ぞむかしの香ににほひける (紀貫之 古今集42 小倉百人一首35) 英麻呂が贈り来れる歌1首並びに偐家持が返せる歌1首香しき 桃の一枝 百歳も 生業一途 春の苑庭(英麻呂)桃の花 一枝(ひとよ)のうちに 百種(ももくさ)の 言(こと)を込めてや 千歳(ちとせ)祝(ほ)ぐとぞ(桃原広嗣) (本歌)この花の 一枝(ひとよ)のうちに 百種(ももくさ)の 言(こと)ぞこもれる おほろかにすな(藤原広嗣 万葉集巻8-1456) 英麻呂が贈り来れる句に偐家持が付けたる脇句 爺ひとり 杖にすがって 長谷寺へ(英麻呂) 足も痛むや 長き回廊 (偐家持)メルヘンの 町と万葉の 町つなぎ 今日も射水の 川は流れぬ(高岡小矢部麻呂)出で立てば 稲葉の山ゆ 霞立つ 砺波の春野 見らくしよしも(砺波麻呂) (小矢部市・射水川) (稲葉山から砺波平野の散居村を望む。) 英麻呂の贈り来れる歌1首に偐家持が答へて詠める歌1首雨の山 目のもや取れど けむり見へ もしや桜()は ちりぬるをわか(ヨタレソツネ)桜鼻 いろもにほはず ちりちりと にはかたれぬる みづのあさまし(鼻水郎子(ハナタレノイラツコ)) 英坊3氏が贈り来れる上3句に偐家持が下2句を付けたる歌 大和路が 主(ぬし)の訪れ 待ちぼうけ(英麻呂) 過客(くわかく)のわれや さっきから咳 (偐家持) (注)咳=咳と「急(せ)き」とを掛けている。 英麻呂が贈り来れる歌1首並びに偐家持が返せる歌1首風邪治癒で 主(あるじ)は喝采 MTB(われ)ダウン 我れの休養 主(ぬし)の為なる(英麻呂)わがために 踏まれ過ぎてや 身も尽きて しばしの休み くれよと言ふか(踏麻呂) 英麻呂が贈り来れる句に偐家持が付けたる脇句 ダウンとて 決して我をや 捨て無いで(英麻呂) 捨てて浮かぶ瀬 ありと言はなくに (偐家持)もののふの 八十をとめらが 行(ゆ)き来(く)見に われは帰らな 高岡の駅(駅前家持) (高岡駅前広場) (小杉丸山遺跡)あらたしき 高岡駅も 訪ねばや 呉羽につづく 道残せしわれ(銀輪家持)思ひなほ 増山の城 恋ひつつも 時はこすぎぞ 丸山遺跡(由布岳家持)(注)掲載の写真は●印のものを除き英坊3氏のブログからの転載です。

2014.04.04

コメント(8)

-

囲碁例会・桜さくら咲くさくら

本日は囲碁例会。 MTBが入院中なので、トレンクル君にお供を申し付けて、梅田まで銀輪散歩して参りました。河内野も 難波も道は 花盛り 花花桜 咲く咲くさくらでありました。 先ず、花園中央公園に立ち寄って、3月30日に雨で花見し損ねたる桜を眺めて行くことと致しました。(花園中央公園・桜広場) そして、中央大通りに出て、西へ。 大阪城公園の桜を見ながら、お弁当を食べることにするかと、JR森ノ宮駅前でお弁当を買ってから、公園へ。 予想通り、公園はお花見の人達でいっぱい。 小生も、適当な場所を見つけ、花を見ながら、花見の人達を見ながら、先程買って来たお弁当とお茶で、一人お花見(笑)。(大阪城の桜、後方は生駒山) 小生の自宅は、後方に青く見えている生駒山の麓なので、あの辺りから自転車でやって来たことになります。(同上)(同上・石垣と桜は似合う。)(近くの桜もよく見ましょう。)(同上)(同上) 大阪城公園を出て、天満橋で大川を渡る。 遊覧船がゆっくりと川を遡って行く。 大川べりも、中之島もお花見の人達でいっぱい。(大川<旧淀川>の桜、天満橋の上から) そして、梅田スカイビルに到着。 梅田スカイビルにも桜はよく似合う。(桜と梅田スカイビル)(同上) 桜、桜、桜の道中でありましたが、梅田スカイビルの北側にある花野・梅田の里山には、桜に交じってコブシも咲いていましたので、撮って置きました。(梅田の里山のコブシ) こちらは、シデコブシ。 おみくじをくくりつけた木は遠目には丁度こんな具合ですな。(同上・こちらはシデコブシ) 近寄ってよく見ると、こんな花です。(シデコブシ) さて、囲碁例会ですが、皆さんお花見にお出掛けか、参加者は福◎氏と村◎氏と小生の3名だけ。ということで、対戦は福◎氏対小生の1局、村◎氏対小生の1局、村◎氏対福◎氏の1局の3戦だけ。小生は福◎氏に勝ち、村◎氏に負け、福◎氏は村◎氏に勝ちで、それぞれ1勝1敗でありました。これで、今年に入っての小生の成績は4勝4敗。可もなし、不可もなしの勝率5割。 書き忘れましたので、追記します。 スカイビルに着いた頃に、昨日の自転車屋さんから電話が入っているのに気付き、折り返し電話すると、自転車の修理が終わっているとのこと。今日は、トレンクルで梅田に来ているので、帰りに受け取るという訳にも行かないので、明日受け取りに行くと伝える。 ところが、帰り道、途中からトレンクルがキューキューと音を立てるようになる。それで、自転車屋さんに立ち寄ることにし、MTBを受け取り、今度はトレンクル君を入院させ、点検して戴くこととしました。わが家の自転車どもは小生の酷使に耐えかねてか一斉に不調を訴え出しました(笑)。

2014.04.02

コメント(4)

-

風邪が治ったらMTBが入院

昨日(31日)は、風邪もよくなったので、久々に銀輪散歩に。恩智川沿いを南へ。近鉄恩智駅近くにある、馴染みの喫茶店ナナまで走って来ました。と言うのも、先般23日、お店の方からお電話を戴き、「万葉の話をして欲しい」という再度のご依頼があり、お引き受けすることとし、近いうちに打ち合わせのためお訪ねすると申し上げていたからでありました。 ということで、今月27日午後2時からナナで講話をすることとなりました。10名程度の集りのようですから、まあ、若草の読書会のような雰囲気でしょうか。どのようなお方が来られるのか、よくは分からないし、お店のお方を別にすれば、初対面の方ばかりでしょうから、自己紹介も兼ねて、自身と万葉集との出会い、かかわりなどを交えながら、その中で登場する万葉歌を鑑賞したり、その歌に因む歴史のお話などをする形で話をまとめてみようかと思っています(笑)。まだ、先のことなので、準備は追々にであります。ウォーキングではないので、下見をする必要もありませぬから(笑)。 打ち合わせを終えて店を出る時にお土産にと八尾の特産物「若牛蒡」を頂戴しました。(ワカゴボウ<若牛蒡>)<参考>「八尾若ごぼうdeクッキング」 喫茶店ナナの建物オーナーさんが栽培されている若牛蒡とのことで、「大家さんが今朝、沢山お持ち下さったのでお裾分けです。」とお店の方。 背の高いものなので、ザックに入れても葉っぱ部分は外に出たまま。ザックを背負うと葉っぱが頭よりも高い位置に来る。「河童みたい」と言われてしまいましたが、確かに河童が里芋の葉なんかを傘のように持っている図に似ていなくもない(笑)。ヤカモチも 河童なるらし 若牛蒡 背負ひつ恩智の 川辺を行けば (牛若丸) 八尾市から東大阪市に入った辺りでMTBのペダルがカタカタとカラ踏みをする感じになり、時々固まったみたいに重くなる。ペダルを連結している部分に異常が発生しているよう。騙し騙ししながら行きつけの自転車屋さんに持ち込むと、解体修理が必要で、部品の取り寄せもあるから、「入院」だと言う。是非に及ばず、預けて徒歩にて帰宅することに。と言っても自転車屋さんから自宅までは徒歩10分位に過ぎないので問題なし、です。ヤカモチの 風邪うつりしか MTB 熱はなけれど しばし入院 (偐家持) かくて、主人たるヤカモチ元気なるも、MTBによる銀輪散歩は無理。トレンクル君かブリジストン君にお付き合い戴かないと仕方ないことになりました。

2014.04.01

コメント(10)

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

-

- みんなのレビュー

- 茅野市の…

- (2025-11-13 18:39:04)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- クマ対策の最新の情報‼️⚠️

- (2025-11-14 13:09:27)

-

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 情報漬けになるな!!

- (2025-11-14 08:02:13)

-