2016年02月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

岬麻呂旅便り184・流氷

友人・岬麻呂氏からの旅便りが届きましたのでご紹介させて戴きます。 今回のそれは、「紋別・網走・知床の流氷」と題するものでありました。 2月23日~26日と三泊四日の、流氷をたずねての一人旅であったようです。流氷を たづねをのこの ひとり旅 紋別網走 知床宇登呂 (偐家持)(紋別1 オホーツクスカイタワーから紋別市街地を望む。) 同氏の流氷の旅は今回が4度目とのこと。初回は見事な流氷をご覧になられたようだが、その後は空振り続きであったそうな。今回は初回ほどではないが、まずまずということであったらしい。 因みに、流氷接岸初日の判定は、同氏の説明によると、次の通りに行われるとのこと。 1.判定者:市役所職員 2.方法:オホーツクタワー3階展望室からの目視による。 3.基準:〇朝から流氷が観測できること。 〇海面の7割が流氷で覆われていること。 〇海岸線(港湾堤防は海岸線とみなす。)に8割流氷着岸。 (旅・岬巡り報告184) 上の「報告184」の文章(写真をクリックすると大きい画面サイズでご覧になれます。)などもご参照されつつ、以下、同氏撮影の写真をお楽しみ下さいませ。(紋別2 堤防外延部への流氷の接岸状況)(紋別3 流氷の蜃気楼発見) 上の写真の水平線の上に、流氷が浮かんでいるように見えているのが蜃気楼とのこと。(紋別4 流氷観光船・ガリンコ号から見る)(紋別5 紋別の日の出と毛嵐<けあらし>)紋別の 海にあかあか 昇る日に 毛嵐分けつ わが船は行く (偐家持) 流氷の海に朝日が昇り、海霧が立ち昇る。この現象を毛嵐と呼ぶそうな。 これも同氏の受け売りですが、毛嵐という現象は、放射冷却などで陸地の気温が極端(-20℃以下)に低下した場合に、陸からの冷たい空気が海に流れ込み海面との接触によって水蒸気(海霧)が発生するというもの。快晴無風が条件で、川霧も同様の仕組みで発生する現象。(海水の結氷温度は-1.8℃) 次は、網走の能取岬。岬麻呂氏の旅は、その名の通りこのような岬巡りがその原点なのであります。(能取岬1) 能取岬には流氷はなし。西風が強くて、流氷は岸から沖合へと離れて行ってしまったようです。もっとも、能取湖畔ではオオワシ、オジロワシが十数羽とまっているのをご覧になられたようだから、よしとすべきでしょうか。まあ、こういうのを「よしわし」とも言うそうな(笑)。流氷は 西風強み 影なけど 鷲はさはなり 能取の湖畔 (偐家持) (能取湖畔の雑木林) (オオワシ) (流氷とオオワシ) (流氷とオジロワシ)(能取岬2 オホーツクブルー) 次は知床半島。宇登呂の写真。 同氏の説明では「流氷は、北から流れ着いて知床半島で堰き止められ、網走・紋別と全海面を埋め尽くす。量の多い年は知床半島を越え羅臼にまで至る。」とのこと。(宇登呂1) こちらは、見渡す限り流氷に埋め尽くされて見事な眺めです。沖辺かけ 埋め尽したる 流氷の 見らくしよしも 宇登呂の海は (偐家持)(宇登呂2)(宇登呂3 知床八景・オシンコシンの滝) オシンコシンの滝は、氷結を見むとて行かれたようですが、氷結はせず、「滝は流れ流れてありにけり」であったようです。(藻琴川河口付近の白鳥) 以上、岬麻呂氏旅便りでありました。<参考>過去の岬麻呂旅便りの記事はコチラから。

2016.02.29

コメント(9)

-

偐万葉・英坊篇(その33)

偐万葉・英坊篇(その33) 本日は、シリーズ第252弾、偐万葉・英坊篇(その33)であります。英麻呂こと英坊3氏とは、同氏が未だ「英坊2氏」であった2011年6月6日からのブログ交流になりますから、間もなく5年のネット上でのお付き合いとなります。 <参考>過去の英坊篇はコチラからどうぞ。 英坊3氏のブログはコチラからどうぞ。 偐家持が英麻呂に贈りて詠める歌16首 並びに英麻呂・偐家持合作の歌5首万葉の 人踏むあとの なくあれど 咲きてあるなり 撫子の花わが背子が 貼り絵とすらむ 月草の 消(け)ぬべき露も 見まく欲りする(本歌)月草に 衣(ころも)は摺(す)らむ 朝露に ぬれての後(のち)は 移ろひぬとも (万葉集巻10-2291) (ツユクサの貼り絵)舟競(ふなぎほ)ふ 海王丸や 貴婦人を 見むと来居つつ さはぐ人波 (海英丸) (注)海王丸=航海練習船で「海の貴婦人」と愛称された大型帆船(本歌)舟競(ふなぎほ)ふ 堀江の川の 水際(みなぎは)に 来居つつ鳴くは 都鳥かも (万葉集巻20-4462) (新旧海王丸)越の潟ゆ 帰りの道に 見し船の 影も清みか 恋しかりける (回想丸)このごろは なでしこジャパン はなざかり なべてしごなる やまとなでしこ (西洋なでしこ) 英麻呂が贈り来れる句に偐家持が付けたる脇句 はまなすの 赤い実の熟れ 愛らしく (英麻呂) 添ひてたぐひて ふたりしあれば (偐家持) いにしへを 訪ね重ねる 旅の良さ (英麻呂) 今のうつつに かけて偲べば (偐家持)風の盆 人群れ過ぎか 泣きに来る 人も泣く場所 あらなくあらむ (風家持)(注)偐万葉掲載に当り、初案「人もやいなくなりはてぬらむ」を「人も泣く場所 あらなくあらむ」に修正した。 なお、なかにし礼作詞・作曲の「風の盆」の三番歌詞(下記)参照。 哀しい人は みんな来い 八尾の町に 泣きに来い 夜流しを 追いかけて 下駄の鼻緒も 切れるだろう 夢かうつつか 風の盆 (風の盆) 英麻呂が贈り来れる句に偐家持が付けたる脇句 紅葉の 石山寺を 喰った牛 (偽英芭蕉) ギュウの音(ね)も出ぬ 紫式部 (偐家持)金木犀 かほれる夜風 過ぎゆきて 祭り太鼓の 音近づきぬ父が植ゑし 庭の木犀 この秋も 偲べとここだ 風にしかほる (キンモクセイ)柿かきて 栗やりくりの 紙細工 君や言ふらし 秋これなりとあきもせず 柿撮り栗貼り 秋これと きみいふらむか あきずわが見む (柿と栗)ああ富山 くろべの丘は 風光り 君もコスモス われもコスモス (黒部秋子)(本歌)ああ皐月 仏蘭西の野は 火の色す 君も雛罌粟(こくりこ) われも雛罌粟 (与謝野晶子) (くろべ牧場) 英麻呂が作れる句に偐家持が下句を付けたる歌1首 紅の色 もみぢ葉見事に 辺り染め (英麻呂) うつすみなもの かげもきよみか (偐家持) (高岡古城公園の紅葉) 英麻呂が贈り来れる句に偐家持が付けたる脇句 パンジーは 顔相違へて 美を競ひ (英麻呂) めはなはいはずも ひげもそれぞれ (偐家持)置く干支の ひつじとさるの 引継ぎの 声に今年も 暮れゆくならし (偐猿丸大夫)(本歌)おく山に もみぢふみわけ なく鹿の こゑきくときぞ 秋はかなしき (猿丸大夫 古今集215 小倉百人一首5) (英坊家の干支の引継ぎ式)はがやしや 宇治の川霧 絶えぬれど 網代木隠す アヒルの来たる (鴨の英麻呂)(注)はがやし=「歯がゆい」の意の富山の方言。(本歌)朝ぼらけ 宇治の川霧 たえだえに あらはれわたる 瀬々の網代木 (藤原定頼 千載集419 小倉百人一首64) もののふの 八十宇治河の 網代木に いさよふ波の 行方知らずも (柿本人麻呂 万葉集巻3-264) (見逃した111111アクセスを網代木に見立ててみました。)雪の上に 照れるは猿か 紅梅の 頬にし花の 今か散るらむ (大猿家餅)(本歌)雪の上に 照れる月夜に 梅の花 折りて贈らむ 愛(は)しき兒もがも (大伴家持 万葉集巻18-4134) (雪猿花)英麻呂は 英麻呂なりき 英麻呂の 絵を重ねてぞ 楽しきを積め (偐家持美術館)ももとせに あまりふたとせ たかをかの まち見つらむか れんがの建屋(注)偐万葉掲載に当り、初案「ももとせをふたとせあまり」を「ももとせにあま りふたとせ」に修正した。 (富山銀行本店)<脚注>掲載の写真は英坊3氏のブログからの転載です。

2016.02.27

コメント(8)

-

飯盛山へ

来月10日に友人と野崎観音から飯盛山に登り四条畷神社に下りて来るというハイキングコースを歩くことになったので、下見を兼ねて歩いて来ました。 詳しいことは、来月の本番の歩きの時の記事のために残して置くこととし、今日は山頂からの眺めなど2,3の写真だけを掲載して置きます。 小生にとっては何度か歩いているコースであり、今更のコースなのだが、宝塚の友人・蝶麻呂氏が何故かこのコースを所望して来ました。滋賀県の友人・草麻呂氏、鯨麻呂氏と奈良県の友人・健麻呂氏も異論なしで、此処と決まったもの。 当日は午前11時にJR野崎駅前集合なので、その時間に合せて午前11時スタートで野崎駅前から歩いてみました。途中、飯盛山山頂付近で昼食休憩して、四条畷神社に着いたのが午後1時15分。2時間余の行程でした。 その後、楠正行墓所に立ち寄って四条畷駅前発午後2時17分のバスで帰途につきました。(野崎観音~飯盛山~四条畷神社ハイキング道・野崎観音側登り口)(芭蕉句碑)観音のいらか見やりつ花の雲 (芭蕉 「末若葉」貞享3年) 野崎観音境内にはもう一つ「涅槃会や皺手合する数珠の音」という芭蕉句碑があるのだが、写真を撮り忘れました。(芭蕉句碑付近から南方向の眺め) (石造九重層塔)(同上・説明碑)(九重層塔付近からの眺め) 道は吊り橋コースと野崎城コースとに分岐し、先でまた合流する。本日は、野崎城コースを行く。来月本番は吊り橋コースにしようと思っている。(野崎城趾)(同上・説明板)(吊り橋) 野崎城趾から石階段を下って行くと吊り橋コースから登って来られたご婦人に出会う。「こちらは、野崎城趾です。」と申し上げると、「知ってるわ。もう5回も来ている。」と仰る。 随分意気軒高、お元気なご婦人である。典型的な「大阪のおばちゃん」だ。大国町からお越しだとのこと。大国町と言えば通天閣のお膝元である。 彼女曰く「境内にトラネコがいてますねん。住職さんに、ネコの寅次郎と名付けて、和歌山の駅長のタマみたいに、売り出したらええ、と云うてるんやけど。今日は寅さん何処へ行ったか見掛けへんけど・・。」 まあ、面白いご婦人でありました。暫し立ち話の後、「では、お気をつけて、ご機嫌よう。」と笑い合って別れました。(飯盛ハイキング道案内地図)(飯盛山山頂展望台からの眺望) 飯盛山山頂からは、深北緑地が眼下に一望である。 飯盛山は標高314m(確か円周率と同じと覚えているので)と低い山であるが、眺望は頗る良いコースである。

2016.02.24

コメント(6)

-

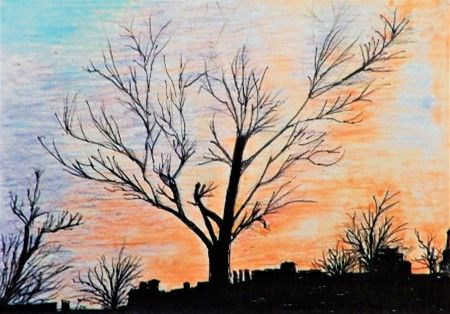

第172回智麻呂絵画展

第172回智麻呂絵画展 本日、2月22日は、にゃんにゃんにゃんの「猫の日」であり、ニンニンニンの「忍者の日」でもあるらしいが、わがブログ「偐万葉田舎家持歌集」にあっては「第172回智麻呂絵画展の日」なのであります。 智麻呂絵画ファンの皆さま、 どうぞごゆるりとご覧下さいませにゃぁ~。ニンニン。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記からご覧になれます。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ まずは風景画から。 これは、当ブログ掲載の写真から絵にされました。 花園中央公園の夕照です。(花園中央公園夕照)(元の写真)※この写真が掲載されている記事は以下の通りです。 「けふさる年もさるがままなり」 2015.12.31. 「囲碁と花園夕照」 2011.3.9.(苺) 上の「苺」は、今月7日の若草読書会にヤカモチが差し入れた「苺たち」です。 下の「クッキー&チョコ」は、バレンタインに智麻呂さんにと、ご近所のさわちゃんとけんちゃんが持って来て下さったもの。(クッキーとチョコ from さわちゃん&けんちゃん) 次のクッキーもバレンタインの贈り物。 こちらは、同じくご近所のさきちゃん・みずきちゃん姉妹からのもの。(クッキー from さきちゃん&みずきちゃん)(山茶花) 上の「山茶花」は、少し説明が必要。 本来は「椿」を写生して居られたのであるが、枝と葉を描き上げた後、花を描くのに手間取って居られる間に落花してしまい、どうしたものかと思案顔の智麻呂氏。それでは似た花をということで、恒郎女さんが調達して来られたのが「山茶花」。従って、この絵の「枝・葉」は椿であるが、「花」は山茶花なのである。 「枝葉末節にこだわらない」とは、このような絵の描き方のことを言うらしいが、さにしもあれば、絵のタイトルも枝葉にはこだわらず「花」にこそこだわって「山茶花」とすることになった、という次第(笑)。(白菜) 上の白菜は凡鬼さんからのもの。野菜の絵は大抵が凡鬼さんが栽培・収穫して、お持ち下さったものと見て間違いがないのであるが、これもその一つであります。(百合) 上の「百合」と下の「蕗の薹」は、先の若草読書会の折に、小万知さんがお持ち下さったものであります。 蕗の薹はいかにもこの季節を感じさせる絵でありますが、小万知さんもその辺を計算してお持ちになったのでしょう。 もう一つ「ゼンマイ」だったか「蕨」だったかの絵があったのですが、ヤカモチ館長のカメラワークの不手際で「写り」がピンボケ、あらためて撮影し直すこととし、次回へ繰り延べとなりました。 恒郎女さんは「ピンボケ位の方が却っていいのではないかしら。」などと冗談を仰って居られましたが、それは智麻呂絵画に対して失礼な冗談であります(笑)。 大伴家持の歌は「朦朧体」などと呼ばれもするが、わがヤカモチ美術館の辞書には「朦朧体」という言葉は存在しないのである。(蕗の薹) 以上であります。 本日もご来場ありがとうございました。<追記>フォト蔵に登録の写真の一部が消失したようで、当該写真を貼り付けていた記事に写真の非表示が生じています。この記事では、「花園中央公園夕照」、「山茶花」、「クッキーとチョコ」がこれに該当します。「花園中央公園夕照」、「山茶花」は智麻呂美術全集としてプリントアウトしたものの中にある、当該写真を再撮影して、貼り付けることとしました「クッキーとチョコ」については、フォト蔵登録の元画像、特大サイズ画像は消失しましたが、中サイズ画像は残存していましたので、これをPCに取り込み再掲載することとしました。なお、この修正をしている過程で、「白菜」も消失していることに、新しく気付きました。同様の修正をする所存ですが、本日現在<2018年8月2日>未処理です。<追々記>遅ればせながら、白菜の写真も智麻呂美術全集としてプリントアウトしたものの再撮影にて本日(2018年9月27日)修正処理しました。

2016.02.22

コメント(8)

-

弓張の月に外れて見し影の

ブロ友の英坊3氏が「雪月花」ならぬ「雪猿花」の記事を書いて居られる。 「雪月花」と来れば大伴家持の歌「雪の上に照れる月夜に梅の花折りて贈らむ愛しき兒もがも(万葉集巻18-4134)」であるが、月に代えて猿を持って来られた処が英坊流の洒落。 そこで、その無視された「月」の方を、当ブログでは話題にしようという寸法なのであります。 と言っても、その月は「家持の月」ではなく「西行の月」の方であります。何故、西行かと言うと、以下の経緯にかこつけて、という次第。 先日(15日夜)、友人の蝶麻呂氏よりメールがあった。 PCを新しく買い替えたので、メールアドレスなどを整理移記しているが、あなたのそれはこれで間違いはないだろうか、というメール。そのことは、まあどうでもいいのだが、そのメールで「明日16日は西行忌」云々、西行が没した寺・弘川寺云々、が記されていました。弘川寺は何度となく訪ねて居り、当ブログでも紹介済みであるが、「願はくは花の下にて春死なむその如月の望月のころ」と詠んだ彼は、その歌の通りに2月16日、桜花の咲き散る満月の日に亡くなっている。 しかし、西行さんの2月16日は旧暦のそれ。新暦の2月16日では、早咲きの例外は別として、桜も咲いていないし、夜空も満月ではなく半月(上弦)である。 半月は上弦と下弦があるが、共にこれを「弓張月」とも呼ぶ。で、その弓張月を撮影してみました。 さて、西行さんの「弓張月」の歌と言えば、この歌でしょうか。弓張の 月にはづれて 見しかげの やさしかりしは いつか忘れむ (山家集620)<弦月の光から外れて見たあの人のやさしく美しい姿は、いつ忘れることがあるだろうか。> 別れた恋人の面影。忘れ得ぬ恋人の面影という奴ですな。 山家集のこの次の歌はこれ。面影の 忘らるまじき 別れかな 名残を人の 月にとどめて (同621)<面影を忘れられそうにもない別れであることよ。その人の名残を月の光にとどめていて。>(弓張月 16日の撮影ではなく17日の撮影です。) しかし、弓張月も写真に撮ると、このようにあばた面にて、「雪月花」のかもすイメージとは必ずしもマッチしない。西行さんの忘れ得ぬ恋人が、写真写りの良くない「美人」であった、と申し上げているのでは勿論ない。 西行さんの「月の歌」や弘川寺の関連の記事は、下記の<参考>をご覧下さい。 <参考>月見れば・・ 2012.5.6. 弘川寺銀輪散歩 2012.4.17. 弘川寺銀輪散歩(2) 2012.4.18. 弘川寺銀輪散歩余録 2012.4.19. そして、本日、れんげの郎女さんから電話があり、小生の元勤務先の後輩3人が、当ブログで知ったとして、「れんげ亭」に昼食に立ち寄ってくれたとのこと。郎女さんは3人の名前は聞いて居られなかったから、正確には誰とも分からない。話の内容から、高〇氏、畑〇氏、荻〇氏の3人ではないかと見当をつけたが、その後、高〇氏から電話が入り、推測通りであることが判明しました。なかなか愉快な出来事でありました(笑)。 少しブログの記事更新をサボっていましたが、当ブログの記事でも少しばかりはPR効果ありということが分りましたので、今日は記事を更新することと致します(笑)。 <参考>「れんげ亭」の記事は下記をご覧下さい。 囲碁例会・大阪で2番目においしいお好み焼きの店 2015.3.11. 囲碁例会・節分に60万アクセス 2016.2.3.

2016.02.18

コメント(10)

-

偐万葉・ビッグジョン篇(その30)

偐万葉・ビッグジョン篇(その30) 本日は、久々の偐万葉。今年初めての偐万葉。シリーズ第251弾、ビッグジョン篇(その30)であります。 <参考>過去のビッグジョン篇はコチラから ビッグジョン氏ブログはコチラから 偐家持が歩麻呂に贈りて詠める歌18首 並びに歩麻呂が詠める歌1首秋高し こむらさきなる りんだうを 見つつやけふも 野良にはげまむ (交野の良人) (リンドウ)摘まれても トイレ飾れる みとなるも われは美男と 山さなかづら (氷室葛)ひらかたの 皇帝ダリア 八重に咲き 師走五日に にほひぬるかな (河内大輔)(本歌)いにしへの 奈良の都の 八重桜 けふ九重に にほひぬるかな (伊勢大輔 詞花集27 小倉百人一首61) (皇帝ダリア) 歩麻呂が贈り来れる歌1首ここにきて 歌の数々 読み居れば 言葉遊びの 妙を知るかな (感心歩人) 偐家持が返せる歌2首言の葉は かれずありとも 偐万葉 花も咲かねば 実もならじかも (空回輪人)みもふたも なけど遊びの 言の葉に 話の花を 咲かせてもがも (花咲爺)思ひ込みは 今日のキーワード 見ても見ぬ 思はぬことも するものならし (キーの貫之)家にありし 車見たるに 弟の 家にくるまで 気付かざるとは (車見えじ郎)ひげづらと みしはいつとも しらぬまに にばんせんじの ぱんじいならべ (鬚の面之)旅便り くれる人あり ブログ書き それ読む人の あるもまたよし (偐伴旅人)手首痛め 手強き妻も 手弱女と なるや冬瓜 切ってくれとぞ (偐歩麻呂)冬瓜に 立ちて向かへば 如何にかも 切りても見せむ 益荒男われは (偐歩麻呂)背子見たる 能登のノドグロ 語呂もよし 刺し身塩焼き みてくれもよし (能登黒人) (ノドグロ)サッカーの ロングシュートの ごと妻の 言葉一閃 的射たりける (熟睡歩人)(注)偐万葉掲載に当り「貫けり」を「射たりける」に修正。こぞり来よ これぞ智麻呂 絵画展 いやときじくに 花は咲きける (館長家持)しまなみの むかひしまより うみのさち きたればこよひ のむほかなしやわがために 冬の海に出でて 和布(わかめ)刈る 背子が影見ゆ ありがたかりき向島の 潮に濡れつつ わが背子が 摘みてよこせる 和布ぞこれに (ワカメ)君が家に 福寿招(を)きつつ この花は いやつぎつぎに 年のはに咲く (フクジュソウ)(注)写真はビッグジョン氏のブログからの転載です。

2016.02.15

コメント(12)

-

若草歌壇平成27年(2015)・平成28年(2016)初春合併編

若草読書会新年会の様子は2月7日の記事でお伝えいたしましたが、その記事でも少し触れました「若草歌壇」初春編の編集が完了し、偐山頭火氏にそのPDFを送りましたところ、今日、河内温泉大学図書館に収蔵されたとのお知らせがありました。 まあ、仲間内の楽しみでやっているもので、部外者の興味を引くものではないでしょうが、どんなものか覗いてみようという好奇心の強い奇特なお方もいない訳ではないでしょうから、一応紹介して置きます。 下記をクリックいただくと、当該歌集をご覧いただけます。 「若草歌壇平成27年(2015)・平成28年(2016)初春合併編」 <若草歌壇 平成27年(2015)・平成27年(2016)初春合併編 表紙> 若草読書会では数年前から各自が作った短歌や俳句を持ち寄って歌会(句会)まがいのことをやっていて、毎年それをこのような歌集もどきに編集するのが、ヤカモチの仕事となっています。ところが、ズボラ・ヤカモチ、昨年は途中でサボってしまって、歌集を完成させないまま、1年を徒過してしまいました。そういう訳で、今回は昨年の分と今年の分をあわせての2年分の合併号と相成りました。 この歌集が収蔵されているネット図書館、河内温泉大学図書館というのは、ヤカモチの銀輪友達でもあり、若草読書会のメンバーでもある、偐山頭火氏が開設のものにて、同氏の温泉関係の「論文?」や「紀行文」その他諸々の著述と共に、若草歌壇のバックナンバーも収蔵されているという次第。 <参考>河内温泉大学図書館 偐山頭火氏のブログ「河内温泉大学キャンパス」 2016年新春若草読書会

2016.02.13

コメント(6)

-

岬麻呂旅便り183・蔵王の樹氷

本日の記事は、友人・岬麻呂氏からの旅便り・蔵王の樹氷です。(蔵王の樹氷) 盆地の先に見えている遠山は月山とのこと。 旅の詳しいことは、同氏の「旅・岬巡り報告183」(下掲)をご参照下さい。(旅・岬巡り報告183)※画面をクリックするとして拡大画面に切り替えることができます。 同氏も仰っていますが、解説不要。 以下の写真をご覧いただくだけで十分でしょう(笑)。(同上)(蔵王の樹氷)見が欲しと わが恋ひ来れば 青空に 蔵王の樹氷 果てなくあれり (偐家持) (同上)(同上)空の色 やうやう色濃く なりゆけば 寄り添ひ樹氷 語らくと見ゆ (偐家持)(同上)(同上)(同上)更けぬれば 蔵王は樹氷の 舞踏会 貴婦人がたの 出でますも見む (偐家持)(同上) はい、本日は、蔵王の美しい樹氷の景色をお楽しみいただきました。 提供は岬麻呂氏。ヤカモチ協賛でありました(笑)。<付録> 前回の沖縄旅行(宮古島・多良間島)の折に撮られた写真だそうですが、記事アップ後にメールで写真が送られて参りましたので、前回記事の補足として、此処に掲載させていただきました。(那覇空港に駐機中の戦闘機)<参考>過去の岬麻呂旅便りの記事はコチラから。

2016.02.12

コメント(8)

-

第16回和郎女作品展

第16回和郎女作品展 本日は、久々の和郎女作品展であります。前回の第15回展は昨年の2月2日。最近は年1回ペースになっているようです。 今回は、ピントの合っていない写真もあって、ちと申し訳ございませぬが、ヤカモチが未熟なるカメラワークのことゆゑと、どちら様にもヒラにご容赦、オン願ひ申し上げ奉りまする。 <参考>過去の和郎女作品展はコチラからどうぞ。 先ずは連獅子と牡丹の豪華な屏風であります。 この連獅子の赤い方の子獅子は第170回智麻呂絵画展の冒頭を飾った絵のモデルにもなりましたので、ご記憶のお方もあるかと存じますが、その全貌はこのようなものでありました。(連獅子屏風) それぞれのパーツを拡大してご覧に入れると・・。(中央部分)それ牡丹は百花の王にして 獅子は百獣の王とかや桃李にまさる牡丹花の 今を盛りに咲き満ちて虎豹に劣らぬ連獅子の 戯れ遊ぶ石の橋是ぞ文殊の在します その名も高き清涼山峰を仰げば千丈の 漲る瀧は雲より落ち谷を望めば千尋の底 流れに響く松の風見渡す橋は夕陽の 雨後に映ずる虹に似て虚空を渡るが如くなりかかる険阻の山頭より 強臆ためす親獅子の恵みも深き谷間へ 蹴落す子獅子は転ころころ・・(連獅子) 第13回展にも、連獅子をテーマにした作品がありますが、このように親子獅子・牡丹花と揃ったものは初登場であります。 (左部分) (右部分) さて、お次は、毎回の新年会恒例の干支をテーマにした押し絵であります。(桃と猿) 上の「連獅子」の言によれば、牡丹に劣る桃のようですが、それは「花」のハナシにて「実」のことには非ず、と桃太郎猿は申して居ります。(柿と猿) 猿にはやはり柿ですな。勿論、牡蠣では駄目。子規だって、牡蠣を食ったら「うまい」と言うだけで句の一つも作らなんだので、法隆寺の鐘も鳴らなかった。 子規の場合は鐘が鳴ったが、漱石の場合は銀杏が散っただけ。猿の場合は、この後「猿蟹合戦」というドタバタ劇となるのであるが、今日は蟹がサボっていて出て来ないので、ご覧のように平和な景色。(親子猿) 猿は獅子のように我が子を谷に突き落とすなどという荒っぽい育て方はしないのである。百獣の王なんぞという称号に何の意味も感じないところは猿もさるものなのである。(打出の小槌と猿) しかし、猿は猿真似。ヒト様の真似をして「鐘」ならぬ「カネ」がいいと打出の小槌なんぞを引っ張り出したりもするところがまだまだでごザル。 (開運招福の猿) (三猿) まあ、そんなお猿も今年1年は主役。運を開くのも幸せを招くのも猿がままに、なのであります。 そんなヒト様の手前勝手なお願いの数々に嫌気がさしたか、見ザル、言わザル、聞かザルを決め込んで居るサルも居ます。こうして置けば、嗅いで食うことだけに専念できるという次第。 以下は、小物集。 懐紙入れは、財布にもなりますかな。(懐紙入れ) (同上) (同上)(同上) それを小さくした名刺入れ。 (名刺入れ)(ストラップ) 以上、2月7日の若草読書会新年会にお持ち下さった作品の一部を撮影して作品展を開かせて戴いた次第であります。(お猿の籠屋) 上は、智麻呂邸にあった和郎女未発表作品「お猿の籠屋」。 カネをばらまきながら行く景気のよい籠屋さんであります。日銀総裁のご親戚でしょうカネ。このバラまかれたカネを拾っても使い方を知らぬサル世界にあっては、それも猿芝居、一人芝居にて、エ~サ、エ~サ、エッサホイ、サッサなのであります。 ということで、新年らしきおめでたい作品展となりました。 展示解説に、謹賀新年らしからぬ一部不適切な「猿回し」いえ、「言い回し」のありましたこと、謹んでお詫び申し上げます。謹詫新年。 本日も、ご来場、ご覧下さり、ありがとうございました。

2016.02.11

コメント(10)

-

囲碁例会・れんげの効用や如何に

本日は囲碁例会の日。 特段の立ち寄り先はなし。 昼食は、いつもの「れんげ亭」。 7日の若草読書会にご参加いただいたママさん・れんげの郎女さんに7日のブログ記事を印刷したものをお持ちし、ご参加いただいたことのお礼を申し上げて参りました。すると、既に当該ブログ記事をインターネットでご覧になっていたようで、「智麻呂・恒郎女ご夫妻始め読書会の皆さまにお礼を申し上げて置いて下さい。初対面とは思えない感じで仲間に入れ下さり楽しく過ごさせていただきました。」との有り難いお言葉でありました。 (2月3日記事掲載写真の再掲載) 小生が初めて「れんげ亭」に立ち寄ったのは昨年の3月11日。来月で丸1年になりますが、過去のブログ記事で調べると「れんげ亭」で昼食をしたのは今回で11回か12回になる(何処で昼食をしたか不明なのが1回ある)。そこで、「れんげの効用や如何に」と、試しに昼食をれんげ亭で取った日の囲碁の勝敗を集計してみると、今日の成績も含めて、目下13勝15敗か14勝17敗でありました。この成績から見れば、れんげ亭で昼食をすると囲碁の方も冴える、とはなっていないようであります(笑)。残念。(大阪城公園の新しいバス用駐車場) 途中MTBで大阪城公園を通り抜けましたが、新しく拡張された観光バス用の駐車場がその用に供されていて、上の写真のように大型観光バスがズラリ並んでいました。相変わらず大阪城へは中国人観光客が大勢来場されているようです。 さて、囲碁例会ですが、今日の出席者は福〇氏、竹〇氏、村〇氏と小生の4人だけ。対局は福〇氏と2局、竹〇氏と村〇氏と各1局打ちました。福〇氏に2勝、竹〇氏、村〇氏に各1敗で、2勝2敗。可もなし、不可もなし。これで、今年の通算成績は7勝5敗。

2016.02.10

コメント(6)

-

梅の花いま盛りなり

昨日(8日)は、年来の友人・野〇氏との会食。まあ、彼とは今年になって初めて一緒に飲み食いするのであれば、遅ればせながらの二人だけの新年会という訳であります。 彼と知り合ったのは小生が26歳の頃である。小生は現在「1298歳」であるから、彼との付き合いは実に「1272年」もの長きにわたることとなる(笑)。彼は小生より2歳年長である。数日後には彼は誕生日を迎えるので1300歳になる計算。若くして独立起業。小さな会社の社長となって事業を展開、少しずつ事業を大きくして来られたが、昨年引退されて今はフリー。最近の10年間に限れば、年に1~2回顔を合わせる位のことであるが、今も親友の一人であることに変わりはない。 そんな彼から久々に電話があり、一緒にメシでも食わないかというお誘い。で、難波まで出掛けたと言う次第。食事のことはさて置き、彼の馴染みのスナックでは、小生の勤務していた会社で営業をやっていた山〇君と偶然に顔を合わせるなどの愉快もありました。同君も今は定年退職し、或る別の会社の顧問をやっているとかで、変わらず生き生きとされていたのは更にも愉快なことでありました。(高島屋・南海電鉄難波駅) この駅ビルの一画で野〇氏と待ち合わせました。(難波界隈) 山〇君と遭遇したスナックはこの通りから路地を少し入った処にありました。 このスナックの常連客で、小生は勿論初対面であるが、野〇氏とは親しい知り合いでもあるというY女史とも近い席となり、自然と話が進みました。ママさんバレーでアタッカーをやっているという、なかなか男前と言うか、サッパリしたと言うか、嫌みの無い自然体な女性。その流れで、スナックを出てもう一軒別のバーで暫く3人で過ごした後、9時過ぎに野〇氏・Y女史と別れて家路につきました。 話は前後しますが、6日は墓参でありました。 いつものお寺の門前の言葉は、今日はこれ。(門前の言葉) 本当に 自分を知るには やはり 人という鏡が なくてはならない ーー高光大船 まあ、そうでしょうね。「やさしい」「気が短い」「辛抱強い」「飽きっぽい」「明るい・暗い」「潔い」など、人の性格や人格を表現する言葉は無数にあるけれど、そのすべては他の人一般に比べての評価に基づいて形容されるものであるのだから当然です。花の色だってそうです。色が赤だけなら、赤い花は自分を赤だと意識することもないでしょう。白い花、青い花など色々な花があってこそ、自身が赤だと気付くこととなる。しかし、大事なのはそこではなく、花は赤でなくてはならない、などと傲慢自尊にもならず、赤であってはいけない、などと卑下したりもしない、ということであるのでしょうな(笑)。(センダン・楝) 墓参の後は、山添いの野道を辿り、枚岡梅林まで散策。 山際にはセンダンが実を鈴なりにつけて、花も少ないこの季節、ひと際目立って屹立しているのでありました。この時期のセンダンの木は小生の最も好む景色の一つでもある。(同上) 枚岡梅林は既にかなりの梅が花を咲かせて馥郁たる香を放っているのでありました。勿論まだ蕾の固い木も多く、花の盛りは、もう少し先のようですが。(枚岡梅林の梅) (同上) 梅の花には蛾の幼虫も居たりしましたが、なかなか風流な毛虫のようです。白梅の花の上では天敵の小鳥などにも狙われやすくなるだろうに、花の香に誘われて、身の危険も顧みず「観梅」にお出ましとは。梅の花 今盛りなり 百鳥の 嘴(はし)おそろしけど われは来にける (毛虫花人)(本歌)梅の花 いまさかりなり 百鳥の 声の恋(こほ)しき 春来たるらし (田氏肥人 万葉集巻5-834)(同上・緋梅) 白梅は気品があって見飽きない。一方、紅梅は艶やかで可愛らしくもあり、目を惹く。しかし、長く見ているとその色の所為で見飽きて来るという面もなきにしもあらず、である。(同上・月影) この白梅は「月影」という品種。 梅と月と来れば、この歌が思い浮かぶ。闇夜(やみ)ならば うべも来まさじ 梅の花 咲ける月夜(つくよ)に 出でまさじとや (紀女郎 万葉集巻8ー1452)<闇夜なら来ないの分かるけど、梅の花が咲いている月夜になんで来ないのよ。> この歌は紀女郎(万葉集では「名を小鹿といへり」とある。)が大伴家持に贈った歌である。彼女は多分、家持より5~6歳年長。家持は20歳になるかならないかの若者。夫の安貴王と別れた彼女は戯れの恋とて若き貴公子の家持さんをからかって楽しんでいたのかも知れない。この歌に家持さんはどんな返歌を贈ったものか、贈らなかったのか、万葉集は何も伝えていない。 (同上) もう一つ思い浮かぶ歌はこれ。雪の上に 照れる月夜に 梅の花 折りて贈らむ 愛(は)しき兒もがも (大伴家持 万葉集巻18ー4134)<降り積もった雪を照らして月が輝いている夜。こんな夜には梅の花を手折って贈る愛すべき人が欲しい。> この歌は、雪月花を詠んだ我が国で最初の歌とされていて、夙に有名であるが、日本人の美意識の原点はこの歌にあると言ってもいいのではないだろうか(笑)。 月光に照らされた雪と白梅の花。その美しさを目にして家持は恋人に梅の花を贈りたいという衝動に駆られた。もっとも、この歌は宴席での歌と題詞にあるから、その時のリアルな感情ではないであろうが、彼がそのような衝動体験をしたことがあったから、このような宴席での歌も生まれたのであろう。 この歌がいつの作であるかについては、万葉集には12月の作とあるだけで何年の12月なのかは記載がない。ただ、前後の歌の年代からは一応天平勝宝元年(749年)12月と推定されるから、家持32歳の時の歌ということになる。家持が越中守であった時期である。

2016.02.09

コメント(2)

-

2016年新春若草読書会

本日は若草読書会の新年会でありました。 出席者は智麻呂・恒郎女ご夫妻、凡鬼・景郎女ご夫妻、謙麻呂氏、小万知氏、祥麻呂氏、和麻呂氏、和郎女氏、りち女氏と偐家持、それに「れんげ亭」のママ・M女氏(M女氏のことは、今後、当ブログでは万葉風に「れんげの郎女(いらつめ)」とお呼びすることとします。)の12名。 れんげの郎女さんは、今回が初参加ということで、近鉄瓢箪山駅改札口まで小生がお迎えに上がり、会場の智麻呂邸までご案内する段取り。10時34分着の電車で来られることとなったので、その時間に合せて、改札口前でお待ちしていると、小万知さん、和麻呂さん、和郎女さんがやって来られ、続いてれんげの郎女さんがご登場。彼女を皆さんにご紹介申し上げて、一緒に語らいながら智麻呂邸に向かいました。 謙麻呂さんと祥麻呂さんは既にご到着。遅れて凡鬼さんとリチ女さんがご来場。景郎女さんは東花園で受け持って居られる講座があり、その講義が終わってからということで、昼食後の午後1時半頃からのご参加でした。 今回のスピーカーは偐家持が担当。テーマは「山部赤人」。赤人の時代背景、万葉での位置づけ、山部氏の系譜、赤人伝説のあれこれ、赤人歌の鑑賞など、予め用意した資料に基づき1時間程度お話申し上げました。 その後は昼食となり、寿司や恒郎女さんがご用意下さったお雑煮や参加者持ち込みの食べ物をいただき、また参加者や今回欠席の偐山頭火さん提供のお酒などをいただきました。れんげの郎女さんからも城崎旅行のお土産やお菓子やおつまみ・お酒を頂戴し、楽しい語らいの時間を過ごしました。れんげの郎女さんと和郎女さんとは所用ありで途中で退席されましたが、他のメンバーは午後5時過ぎまで、各自が今回のために作った短歌や俳句の披露、百人一首での歌留多取り、あれやこれやの雑談を楽しみました。 歌留多会では、Aグループ、Bグループの2組に分れて実施。両組通じて最多の札を獲得された景郎女さんが優勝。偐家持が任意に引いた札の歌と同じ歌の札を取っていた人に与えられる「ヤカモチ賞」は、恒郎女さんとリチ女さんのジャンケンとなり、ジャンケンに勝った恒郎女さんがヤカモチ賞、リチ女さんは残念賞となりました。 偐家持は、毎年、歌を詠み上げる役回りで競技には参加して居りません。参加しても景郎女さんや凡鬼さんらには及ぶべくもなく優勝は「かたかり」でしょうから、この役回りは似合いで、気に入っています(笑)。 また、参加者全員に偐山頭火さん提供の「河内温泉大学のタオル」が配られました。 最後に、恒例の、和郎女さん制作の押し絵のその他色々の作品の抽選となり、それぞれ抽選で引いた番号順に気に入った作品を貰うという催しで、盛り上がりました。和郎女さんのこれらの作品は写真に撮っていますので、追って当ブログでもご紹介申し上げます。 なお、上記の「持ち寄りの短歌・俳句」は、「若草歌壇」としてまとめるのが偐家持の任務なのですが、昨年の分も放置したままの不精をかこっている始末。いつになるかは明言致しかねますが、昨年の分と今回の分などをとりまとめた歌集にて、そう遠くない時期に河内温泉大学図書館の方でネット公開させて戴く所存です。 で、ここでは、偐家持の戯れ歌だけをご紹介させて戴くこととします。 偐家持が作れる歌1首併せ短歌5首和歌メール そこそこ来れば 仕方無み 数首戯れ歌 作るやわれも 河内辺宿祢黒人、若草読書会に臨みし歌1首併せ短歌雨雪の 降れる時にも いとはずて 暑き寒きも なにやせむ 生駒高嶺を 天の原 ふりさけ見つつ 通ふ日の 日数(ひかず)も知らず 経(ふ)る月も 年(とし)も知らざり 若草の 道ふみ平(な)らし 時じくに どちは来にける 語りつぎ 言ひつぎ行かむ 若草ホールは 反歌若草の ホールの鏡 のぞき見れば 混じる白髪(しらが)ぞ 年はとりける(山部赤人「望不盡山歌」の歌碑) ※この写真は、2011年5月の銀輪散歩で田子の浦港富士埠頭に在ったのを撮影し たものだが、現在は田子の浦海岸「ふじのくに田子の浦みなと公園」に移設さ れている。 河内辺宿祢黒人、すみれも摘まず作れる歌1首読書会の 資料作らむと せしわれぞ 手間ひま惜しみ 三夜(みや)はさぼれり(山部赤人「すみれの歌」歌碑) 赤人の鳥、とりどりに詠める黒人の歌1首赤人の 和歌の浦には 鶴(たづ)鳴きて 辛荷(からに)島は鵜 吉野は千鳥 歌人の花それぞれを詠める黒人の歌1首赤人は すみれ人麻呂 浜木綿か 家持撫子 花はそれぞれ

2016.02.07

コメント(12)

-

第171回智麻呂絵画展

第171回智麻呂絵画展 本日は、久々の智麻呂絵画展であります。どうぞごゆるりとご覧下さいませ。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記からご覧になれます。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ 先ずは雪の中の教会建物の絵。 日本基督教団軽井沢追分教会です。 智麻呂氏の学生時代からの親友で、今は亡き木〇牧師。その夫人は智麻呂・恒郎女夫妻共通の友人でもある。絵ハガキの便りが夫人から送られて参りました。その絵ハガキの写真がこの軽井沢追分教会の写真でありました。夫人が通って居られる教会でもある。 亡き友への思いや、夫人への懐かしさのあれこれを胸に、筆を運ばれたのでもあるでしょう。(日本基督教団 追分教会) <参考>軽井沢追分教会のホームページはコチラ。見が欲しき 雪のチャペルの 追分の 道はた遠み 行くはかたかり (偐智麻呂) 次は梅の絵。(紅梅) これは、小万知写真集から絵にされました。 梅は咲いたか桜はまだか。 梅はさて置き、桜については、ちと気が早い。 これからの季節は、花の智麻呂なれば、その心は何やら落ち着かず「波立ち騒ぐ」なのでありましょうか(笑)。いつ咲くや 咲きてはいまだ 散らぬかと 智麻呂なりひら のどけきはなし (偐家持) 梅を描いたら桜も描きたくなった。(大阪城公園の早咲き桜) で、描きました。当ブログ掲載の大阪城の早咲き桜の写真を引っ張り出しての絵でありました。(ブログ掲載写真)※掲載ブログ記事はコチラ。 次は干し柿。ご夫妻の一番上のお嬢様の手土産です。 およろしければ、ご来場の皆さまもおひとついかがでしょうか(笑)。(干し柿) 善哉もご用意させていただきました。こちらの方がよいというお方は下の厄除け善哉をどうぞ。と言っても、絵は、そのケースと言うか容れものの方でありますので、善哉そのものは、セルフサービスでご想像いただかねばなりませぬ。(千鳥屋の厄除け善哉) これはヤカモチ館長が手土産に持参したものですが、お多福さんの下ぶくれの顔が矯正されていて、お多福らしくなくなってしまっているのもご愛嬌。 恒郎女さん曰く「鬼もいつの間にか不精髭を生やしている。」と。 まあ、善哉だけに、これも善き哉であります。 以下の花3点も、当ブログ掲載の写真を引っ張り出して絵にされたものであります。 寒い日は「暖かな」室内で「居ながらに」写生と、「横着」または「不精」智麻呂となりての絵。しかし、筆の運びに横着・不精はなく、丁寧に描かれた「温かな」絵と相なりました(笑)。もっとも、今の季節の花ではありませぬから、「時じくの花」たちではあります。 <参考>以下3点の花の写真が掲載されている記事はコチラ。 (ブログ掲載写真)(スイセンノウ) スイセンノウの絵は第163回智麻呂絵画展にも登場して居りますので、これは2作目となります。(第163回展の絵) (ブログ掲載写真)(コマツヨイグサ) (ブログ掲載写真)(オオキンケイギク) 本日は以上です。 今回もご来場、ご覧下さり、ありがとうございました。

2016.02.06

コメント(10)

-

囲碁例会・節分に60万アクセス

本日は囲碁例会の日。 例によって、MTB(マウンテンバイク)で自宅を出発。大阪城公園経由れんげ亭で昼食、梅田スカイビル到着12時45分。(大阪城の石垣・只今清掃中) 大阪城公園を通過すると、ご覧のように石垣に人影。清掃です。石垣にはびこる草木を取り除いているようです。 まだ、清掃・切除されていない隣接の石垣は下の写真のように草木が繁茂したまま。このような清掃作業のお陰で、いつも美しい石垣が眺められているのですな。ご苦労様でございます。(同上・清掃前の隣の石垣はこんな状態) このところのいつもの昼食場所になっている「れんげ亭」到着午前11時47分。本日もここで昼食。今日は、そばめし定食でありました。 ここで、ママさんから清原が覚せい剤所持で逮捕されたというニュースを知らされ驚く。そんな話から、何故か「俳句はなさいますか?」というママさんの問い掛けとなり、「俳句はしないが、万葉集の歌を真似ての短歌もどきを作ったりしている。」という小生の返事となり、若草読書会のことをお話すると、ママさん興味を示され、差支えなければ参加してみたいと仰る。わが読書会には参加資格などは何もないから、「どうぞ。」という話となり、2月7日の次回読書会にご出席いただけることとなりました(笑)。日曜日も午後5時からお店があるので、午後2時位までの参加かと思いますが、思わぬ話の成り行きにて愉快なこと。次回の読書会、楽しみなこととなりました。 帰宅してから、その旨を恒郎女さんにご連絡すると、大いに喜ばれ、「春のお花見兼タコ焼きパーティにもご参加いただきたい」と先走ったことまで仰っていました。(本日のれんげ亭)(れんげ亭位置図) 次回の若草読書会のテーマは、山部赤人で、小生がスピーカー。 山部赤人は、春野に「すみれ」を摘みましたが、偐家持は節分に「れんげ亭のママさん」をお誘い申し上げたことになり、愉快。第一の愉快であります(笑)。 さて、本日の囲碁例会。出席者は福〇氏、荒〇氏、平〇氏と小生の4名だけ。小生は、福〇氏と荒〇氏と対局し、2戦2勝。第二の愉快です。 平〇氏は体調がイマイチとかで福〇氏と1局打っただけで早くにお帰りになったので、小生との対局はなし。 これで、今年に入っての通算成績は5勝3敗、白星先行である。 今日は節分。明日は立春にて、暦の上では明日から「春」ということになる。その節分の今日、アクセス累計数が60万に達しました。まさに、節分らしく、一つの節目を越えたという次第。これが第三の愉快。(60万アクセス到達)(同上)<累計アクセス数の推移> 10万 2011.1.11. 20万 2012.12.31. 30万 2014.11.7. 40万 2015.6.2. 50万 2015.10.11. 60万 2016.2.3. 昨日、偶々、楽天ブログランキングというのをクリックして見ていたら、我がブログ記事が「その他」ジャンルのランキング上位500の中に入っていて130位でした。これは日々変動するものにて、今日は多分ランク外になっているのでしょうが、瞬間的であれ、ランクインしたのは愉快。ブログランキングなどというものはこれまでチェックしたこともなく、さしたる関心もなかったのに、何の気なしに初めてクリックしてみたら、わがブログ記事が見つかったというのも亦何やら愉快なこと。これが第四の愉快。(楽天ブログランキング・その他ジャンルで130位に。) ということで、昨日・今日で四つもの愉快があったというお話。

2016.02.03

コメント(8)

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

- みんなのレビュー

- 茅野市の…

- (2025-11-13 18:39:04)

-

-

-

- 今日のこと★☆

- 11月14日のツキアップ

- (2025-11-14 08:50:52)

-

-

-

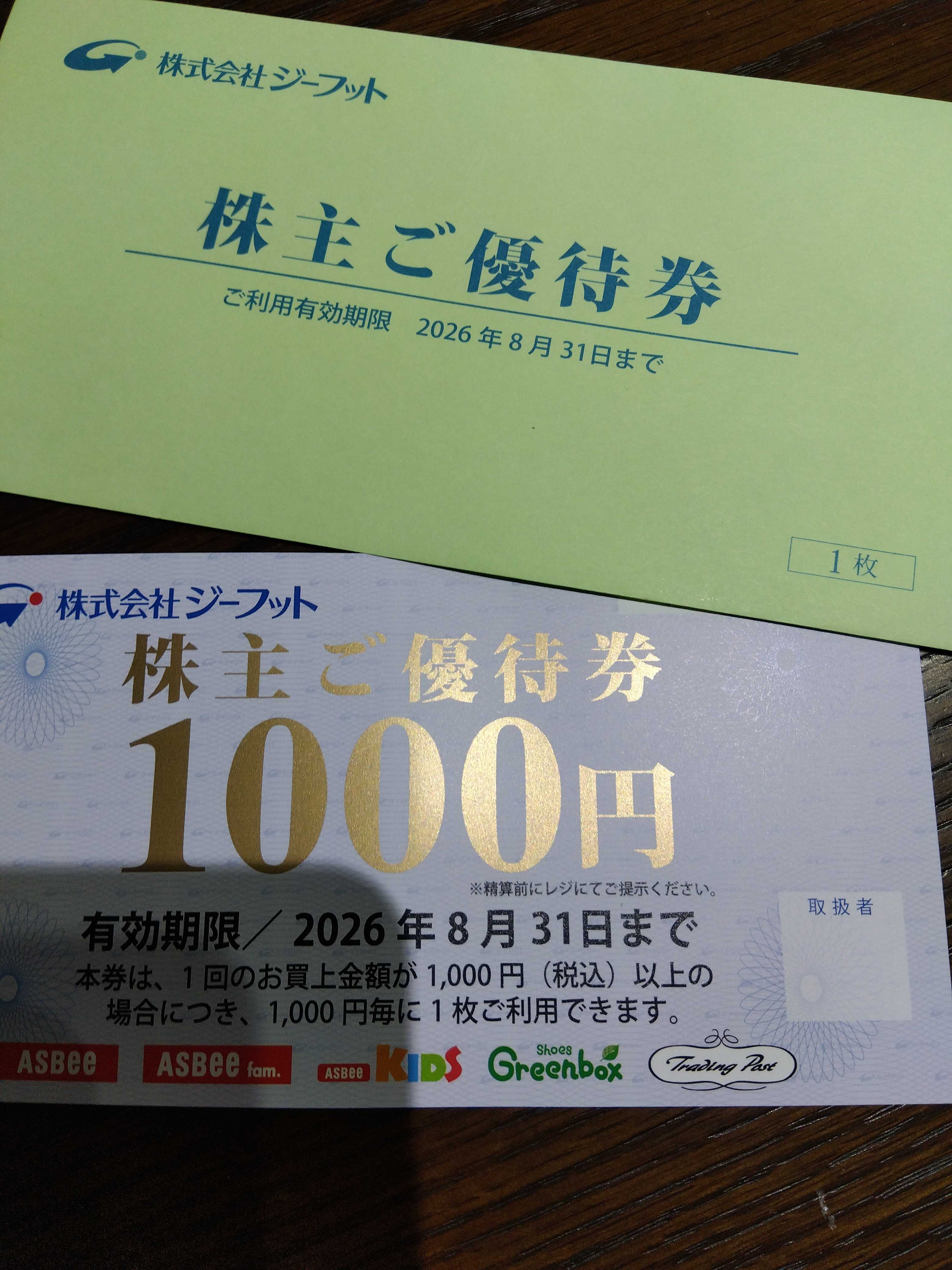

- 株主優待コレクション

- ジーフットから株主優待が届きました♪

- (2025-11-14 00:00:16)

-