2016年08月の記事

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

偐万葉・若草篇(その19)

偐万葉・若草篇(その19) 本日は雨。 雨の日は偐万葉というのが当ブログのお決まり。 ということで、本日は偐万葉・若草篇であります。 偐万葉シリーズ第265弾になります。 <参考>過去の偐万葉・若草篇はコチラから 偐家持が小万知に贈りて詠める歌8首花の名に くそな使ひそ 屎葛 しか言ふごとに 咲くをし見れば (屎麻呂)ときじくの 柿もあらざり 法隆寺 鐘もきかねど 釜めしくひつ (斑鳩膝栗毛)いかるがの 三塔めぐり 三人行 獅子一つ葉の 羊歯も見しかな (偐三塔火) (法隆寺五重塔とシシヒトツバ)アブラまた 鳥なき里の 蝙蝠と クマ鳴きやめる 午後よりぞ鳴く (偐蝉丸)つくづくと 秋をや待たむ われもまた つくつく法師 鳴くを聞きたし (偐蝉丸)アブラアセ かくは苦しみ アブラゼミ かくは喜び 蝉の智麻呂 (偐蝉丸)ほほづきの あかりともさむ たまむかへ うからはらから つどへるお盆 (偐鬼丸) (智麻呂画、アブラゼミとホオズキ)河内なる 生駒の山の 小楢の実 二つたぐひて 秋待つらしも (コナラの実) 偐家持が偐山頭火に贈りて詠める歌13首並びに偐山頭火が詠める歌6首ほか <参考>偐山頭火氏のブログはコチラから。 偐山頭火が贈り来れる句に偐家持が付けたる脇句 入っては 明けては戻る 今日の梅雨 (偐山頭火) きのふの蝉の よはりもぞする (偐家持) 偐山頭火が贈り来れる歌1首住之江の 第一マーク 石灯籠 まくって駈ける 反り橋ゴール (罰当たり勝負師) 偐家持が返せる歌1首住之江の 道行くよりは 大和川 沿ひて行かなむ 三輪山ゴール (長距離勝負) 河内温泉大学創立10周年を祝ひて詠める歌1首けふこの日 河内温泉 大学は 十年(ととせ)かさねて めでたかりけり (上の写真は偐山頭火氏のブログより転載しました。) 偐山頭火が追和せる歌1首河内野の 湯泉探し はや十年 泉は人の 心にぞあり (偐山頭火) 偐山頭火が贈り来れる句に偐家持が付けたる脇句 下駄で突く 鐘の味の差 判る人 (偐カフェゴールドブレンド) たまげた耳と 人やいふらむ (玉下駄法師) 偐山頭火が贈り来れる歌1首北の地で 抱かれ育つ 馬鈴薯が 智麻呂絵筆で 里へと帰る (偐百姓) 偐家持が追和せる歌1首馬鈴薯の 土のかほりの 立つごとく 描かれたる絵や 工房の壁 (上は、ブロ友のfurano-craft氏の店に掲示されている智麻呂画。撮影岬麻呂氏) 偐山頭火氏が贈り来れる俳句1句 鳴く蝉の 涼しげな 昨日今朝 (偐山頭火) 偐家持が追和せる歌1首願はくは 蝉鳴く夏の 朝死なむ その八月の 八日目の頃 (蝉行法師)(本歌)願はくは 花の下にて 春死なん そのきさらぎの 望月の頃 (西行 山家集77) 偐山頭火氏が贈り来れる歌1首80満 縁が倍と 160満 更に広がれ 言の葉萬 (偐検非違使) 偐家持が追和せる歌2首やそよろづ ととせたらずに きたるかと アクセスなどに あくせくすまじアクセスに あくせくするに あらざれど なにやらまたる ももよろづかな 偐山頭火が贈り来れる句に偐家持が付けたる脇句 日暮らしが 集ふとまり木 cupの香 (偐cafeGB) 峠の茶屋も 恋しと鳴くらむ (偐蝉丸) 偐山頭火氏が贈り来れる句に偐家持が付けたる脇句 飼ふ虫も 齢(よはひ)重ねて 増え続き (虫弱山頭火) 目の虫耳蝉 足水虫か (虫好家持) 暑ければ 生まれし菱江 八劔に チャリは出だせど 君行かざるか (偐山菱火)(関連歌)君がため 浮沼(うきぬ)の池の 菱つむと わが染めし袖 濡れにけるかも (万葉集巻7-1249) (東大阪市菱屋の八劔神社) あてもなき 銀輪散歩 暑すぎて 偐家持も 今は出蕪蕉 (筆蕪蕉) 耳鳴りの 蝉はにいにい 蝉なれば なかなかかなかな 鳴かぬものなり (偐蝉丸) 偐山頭火氏が贈り来れる句に偐家持が付けたる脇句 立秋過ぎ おいていかれたよ 日の暑さ (偐山頭火) 立田の姫も クールビズかも (偐家持) 偐山頭火が贈り来れる歌1首並びに偐家持が追和せる歌1首ホオズキも 蝉遠ざかり 近づくは 左回りの 南の嵐 (偐気象台)盆過ぎて 鬼灯ともす こともなし 蝉も間遠に はや秋の虫 偐山頭火が贈り来れる句1句並びに偐家持が追和せる歌1首 我も行かん渡船(とせん)一筆(ひとふで)難波津へ (偐難波の渡し)難波津(なにはづ)の 橋は渡れど 暑すぎる 渡船の旅や 行先見えず (偐田部三成)(本歌)難波津(なにはと)を こぎ出て見れば 神さぶる 生駒高嶺に 雲ぞたなびく (大田部三成 万葉集巻20-4380) (難波津橋) 偐山頭火が贈り来れる歌1首並びに偐家持が追和せる歌2首住之江の プールに寄る波 欲ぼけて 夢の通ひ札 舟とも沈む (偐A1級)住之江の 借りは尼にて 返さなむ 懲りずも淀の 大橋渡る (要介護1)住之江に 砕けし夢の 欲ボケを つなぐや君は 尼崎かも (要介護2)

2016.08.29

コメント(6)

-

青雲会囲碁大会・秋の気配

ちょっと、古いことになりますが、8月20日は、大学の同窓会の囲碁サークルで毎年行っている青雲会囲碁大会がありました。この大会は今年で第13回目になる。 囲碁サークルでは月1回の例会を行っていることは、当ブログでも何度も紹介していますが、その会場が北区堂島にあるビルの一室、通称「青雲会交流センター」であるのだが、この部屋は、同窓生の或る方のご所有にて、その方のご好意により同窓会が無償で使わせていただいていたもの。今年一杯でこれを返還することとなり、青雲会交流センターはひとまず閉鎖となります。 そういうこともあって、囲碁サークルも新しい拠点が見つからない限り、活動を休止せざるを得ない。そんな訳で囲碁大会も今年が最後となると見込まれるので、持ち回りにしていた優勝カップですが、今年の大会はこれを取りっきりにするということとなりました。 過去、第7回大会と第9回大会では小生も優勝させて戴いたことのある大会であるが、今年は、初戦敗退、早々と沈没してしまいました(笑)。 会場は、昨年と同様に「マイドームおおさか」の8階サロン会議室。参加者は14名で、小生は抽選の結果、川〇氏との対戦となる。序盤での些か強引な打ち方が禍して、終始苦しい展開となり、終盤に右辺の白地を破られるに至り、勝負あったとなり完敗。優勝は藤〇氏でした。 今回は敗者復活戦もないので、早々と負けた者は手持無沙汰となる。そこで、番外で負けた者同士で適宜に練習のお手合わせ。3局打って、安〇氏に勝ち、中〇氏と新〇氏に負け1勝2敗。本戦の1敗と合わせて、この日は1勝3敗となりました。 大会終了後は1階のレストランで懇親会。 懇親会終了後は、奈良県橿原市にお住まいの、優勝者藤〇氏と二人で谷町4丁目駅へ。藤〇氏は小生よりも7年先輩。「そろそろと身の回り品を処分整理しているのに、こんなカップを貰ってしまって・・」と同氏。その気持ち分りますな。近鉄上本町駅で大阪線に乗られる藤〇氏と別れて小生は奈良線で帰宅。奈良県に帰る藤〇氏が大阪線で、大阪府内の小生が奈良線。何か逆な気も(笑)。 今回は、夕刻の宴会があり、帰宅は暗くなるので、いつもの例会と違って自転車ではなく、電車でありました。よって、立ち寄り先などはなし。会場のマイドームおおさかの隣の大阪商工会議所ビル南側の銅像と稲荷神社の写真でも掲載して置きます。(大阪商工会議所前の銅像) 大阪商工会議所初代会頭の五代友厚、第7代会頭土居通夫、第10代会頭稲畑勝太郎の銅像が並んでいる。五代友厚の銅像は大阪取引所の前にもあるが、そちらの方が重厚な感じがする。 <参考>青雲会囲碁・囲碁打ち止め 2014.12.13. 銅像の奥には、稲荷神社がある。(大阪商工会議所南側の稲荷神社) さて、8月も残りわずか。相変わらず暑い日が続いていますが、日が暮れると秋の虫の声。おちこちに秋の気配が見られるようになりました。 最近の銀輪散歩で見つけた秋の気配の写真などを併せ掲載して置くことといたしましょう。(モミジバフウの実) 葉は猛暑の所為で、何やら干乾びた感じもなくはないモミジバフウ。秋が深まって美しく紅葉するものやら。既に実をいっぱいつけている。(同上) 若い実は、近くで見ると何やらグロテスクな感じがなくもない。(同上) ハナミズキの実も。秋には真っ赤になるが、この実は有毒。齧ったりはしないように。とても苦い。経験者は語る、であります。小生以前、齧ったことがある。猛烈に苦い。(ハナミズキの実)(サルスベリ) サルスベリも花の時期を終え、実の季節に入ろうとしています。(サルスベリの実) 次はネムの実。万葉では「ねぶ」であるが。 大伴家持が紀女郎に返した歌に「吾妹子が形見の合歓木(ねぶ)は花のみに咲きてけだしく実にならじかも(万葉集巻8-1463)」という歌があるが、マメ科のこの植物、こんな実をつける。 花は中国古代の代表的美女・西施に芭蕉が喩えたほどのものであるが、その美しさに比べて、実の姿形は余りいただけない。大伴家持さんに、実になっても合歓の場合は如何かと思いますよ、と教えてあげたい気がいたしますな(笑)。(ネムの実)道の辺の 合歓の実西施が なれの果て (筆蕪蕉)(同上)(ザクロ) ザクロも色付き始めています。 (同上)(コナラの実) これはコナラの実。木の肌はクヌギによく似ている。それであるか、この木には「くぬぎ」と大きく書かれた名札が掛けられていました。で、クヌギの実を撮ろうと近寄って見上げるとご覧のような実。コナラの実でありました。 公園などの木の名札には時にこのような間違いがありますから、100%信用してはいけないのであります。 コナラの実は二つセットで生っていることが多い。「二つ」の枕詞に「小楢の実」を使ってもよさそうです。中、那珂などの枕詞の「三つ栗の」は、栗の実はイガの中に必ず実が三つ入っているから、というのがその由縁。これに対してカシの実は一つずつ生るから「一人、ひとり」の枕詞は「樫の実の」が使われる。 樫の実の一人行く児は・・(これは高橋虫麻呂の歌に出て来る。) 小楢の実二人しあれば・・ 栗の実の三人(みたり)つどへば・・などと使えそうです。(同上)(ギンナン) ギンナンも二人寄り添ってなっているのがありましたが、これはたまたまで、単独のもあれば、集団のものもあって、ギンナンは枕詞にはならぬようです。茶碗蒸し用ですな。(同上) 見上げてばかりいましたが、足元に目をやると、オヒシバ、メヒシバ、エノコログサなども。これらも実ではある。(オヒシバ)(同上)(エノコログサ) エノコログサにも色々と種類があるようで、これは穂が普通のエノコログサよりも長いので、アキノエノコログサかオオエノコログサであるのかも知れない。 五穀の粟はこのエノコログサの品種改良版らしいから、この穂を脱穀して食べられないこともない筈と挑戦されたお方も居られるようですが、はてさて、どんなものやら(笑)。(同上)

2016.08.28

コメント(8)

-

銀輪渡船場巡り

長らくブログ更新を怠って居りましたが、元気にしています。 本日は久々(と言っても1週間ぶりに過ぎませんが)の更新です。 先日、大阪市内にある渡船場を銀輪で巡って参りました。 <参考>現在運行中の渡船場 大阪市内には現在運行中の渡船場が8ヶ所ある。 2006年12月23日に友人の偐山頭火氏と二人でこれを銀輪で巡ったことがある。その頃は小生は未だブログなるものを始めていなかったので、この折の旅日記の記事は当ブログには存在しない。ということで、ブログのネタにと先日これを巡る銀輪散歩に出掛けて参ったという次第。 偐山頭火氏との先の渡船巡りは安治川トンネル(かつての渡船場が川底を通るトンネルになっている。)を潜ってUSJの前を通過して天保山渡船場から始めるというコースであったが、今回は少し寄り道遠回りコースとし、先ず淀川自転車道に出て、これを河口へと走り、舞洲に立ち寄ってから天保山渡船場に向かうこととしました。 コース概要は以下の通り。 淀川自転車道⇒大阪北港ヨットハーバー⇒常吉大橋⇒舞洲⇒此花大橋⇒ USJ西側道路⇒天保山渡船場⇒天保山公園⇒大阪港駅南側のコンビニで昼食 ⇒難波津橋⇒日和橋⇒新福崎橋⇒甚兵衛渡船場⇒千歳渡船場⇒船町渡船場⇒ 木津川渡船場⇒大和川右岸自転車道⇒阪堺大橋⇒大和川左岸自転車道⇒ 遠里小野橋⇒あべの筋北上⇒遠里小野7丁目交差点左折、西へ⇒ 安孫子道駅前から線路沿いの道北上⇒細江川沿い右折、東へ⇒浅沢神社⇒ 住吉大社⇒住吉公園⇒大灯篭の間の道、西へ⇒住之江公園⇒ 新なにわ筋右折、北へ⇒北加賀屋交差点先左折、西へ⇒北加賀屋公園⇒ 公園北側道突き当り右折、北へ⇒千本松渡船場⇒落合下渡船場⇒落合上渡船場(淀川畔の道) 淀川畔自転車道を走るのは2014年5月28日以来であるから、久しぶりになる。尤も、この時は上流へと走ったのであるが、今回は下流に向かい、河口まで走ることとなる。 <参考>淀川自転車道銀輪散歩(その1)(その2)(その3)(同上) 淀川河口に到着。大阪北港ヨットハーバーがある。 立ち寄り休憩する。 向かいは舞洲である。 アラビアンナイト風の舞洲スラッジセンター(要は下水汚泥処理場ですな。)の異様な建物が目を惹く。(大阪北港ヨットハーバー、奥の建物は舞洲スラッジセンター) 西方に目をやると遠く明石大橋も見えている。(明石大橋遠望) 常吉大橋を渡り、舞洲に入る。 2008年5月には舞洲ロッジに宿泊して1泊2日の若草読書会をした懐かしい思い出がある。 <参考>舞洲・若草読書会 2008.5.31.(舞洲北岸から西方向の眺め) 常吉大橋を渡って直ぐに右へ入る。海辺の遊歩道である。 海辺で遠く六甲の山並みを眺めやると、何やら淡路島の松帆の浦の海辺に居るような錯覚を起こす。(舞洲北岸から北東方向の眺め)(舞洲のハマゴウ) 砂浜などではよく目にする植物、ハマゴウがもう実を付けていました。 道路を挟んでスラッジセンターと向かい合って建っているのは大阪市環境局舞洲工場(ゴミ焼却工場)。これもスラッジセンターと同様の意匠で建てられていて、双方の巨大な煙突らしからぬ煙突が舞洲のランドマークとなっている。(大阪市環境局舞洲工場)(同上)(此花大橋、左側の建物はNTT西日本舞洲別館)(此花大橋から舞洲を振り返る)(此花大橋から舞洲スラッジセンター、常吉大橋を望む)(此花大橋から北東方向を望む)(此花大橋からの眺め) 此花大橋を渡り、グルグルと何度も回る螺旋斜路で地上に降り立つ。高架道路に沿ってその下を東に進むとユニバーサルスタジオ(USJ)の西側道路に出る。USJの裏門を過ぎて、セブンイレブンの先を右に入り道なりに行くと、突き当りが天保山渡船場である。(天保山渡船場) 対岸には天保山大観覧車や海遊館の建物が見える。(天保山渡しの渡船の上から対岸を望む) 対岸の渡船場で下船すると、そこは天保山公園。 公園には大勢の人が居たが、みな一様にスマホを覗き込んでいる。ポケモンGOをやっているのだろうか、何とも異様な光景である。 海抜4m余の日本一低い山に登山して行く。ここは山に登るのではなく、山頂へはルートにもよるが、渡船場からの近道ルートなら階段を降りて行くことになる。つまり、先ず「下山」から始まる。此処での「下山」は「山から下る」というものではなく「山へと下る」というものなのである。(天保山)(同上・三角点)(天保山大観覧車) 大観覧車を横に見て、地下鉄・大阪港駅を過ぎた処にあったコンビニ、ファミリーマートでおでんとおむすびなどを買って昼食とする。店内にテーブル、椅子を備えているので、凍ったお茶を買ったついでに、ここで昼食とした次第。 コンビニを出て直進、突き当りで左折、築港小学校南で右折、難波津橋を渡る。「難波津」という橋の名に惹かれて橋を渡った処で振り返って撮影。観覧車からはかなり離れた処まで来ている。(難波津橋から天保山方面を振り返る) 湾岸線高速道の高架を潜り、日和橋を渡り、次の交差点で左折、新福崎橋を渡り、北東へと延びる道を直進。途中で右折し、尻無川沿いの道を上流へ200m程行くと甚兵衛渡船場である。(甚兵衛渡船場) 待つこと数分。渡船がやって来ました。 と言っても、対岸の乗船場は目と鼻の先。(同上) 甚兵衛渡船場から南へ。 千歳渡船場である。こちらは、少し距離がある。(千歳渡船場)(同上) 千歳渡船場から南へ。木津川運河を渡る渡船が船町渡船場の渡し。(船町渡船場)(同上・乗船前)(同上・下船後) 船町渡船場から南へ。突き当りを左折、東へ。新木津川大橋に並行してある渡しが木津川渡船場の渡し。(木津川渡船場) 木津川渡船場を出て南へ、平林北1丁目と2丁目の境の道で左折し、東へ行くと次の渡船場の千本松渡船場であるが、此処まで来たついでにと大和川を目指して南へと直進する。 南港ポートタウン線の平林駅を過ぎた辺りの喫茶店に入って、少し身体を冷やすこととする。喫茶店の方が暑い暑いと言う小生のために何も言わずそっとクーラーを強めにして下さいました。 喫茶店を出て、300m程南に行くと大和川の堤防。堤防の上の自転車道に入る。(大和川。河口から1.2km地点より河口方向を望む。) 右岸の自転車道を上流へと向かう。住吉大社に立ち寄ってから残りの渡しに向かおうという、またしても遠回り気まぐれ寄り道作戦である。 阪堺大橋までやって来て、折角なので、橋を渡って堺市側の道となる、大和川左岸の自転車道を走ってみることとする。 川の中州にユリカモメの群れ。岸辺には望遠レンズ3脚のカメラを構えた何人かの人たち。珍しい水鳥も来ているのだろうか。(大和川のユリカモメたち) 南海電車の特急ラピートが鉄橋を渡って行く。 線路を越えると、遠里小野橋。この橋で大和川を渡り、大阪市側へと戻る。この道はあべの筋。正面には遠くアベノハルカスも見えている。(大和川・遠里小野橋) 遠里小野交差点で左折し、あべの筋と別れ、安孫子道駅前から線路沿いの道を北上。住吉川の上流になる細江川に出た処で右折、川沿いに行くと住吉大社の末社、浅沢神社である。(浅沢神社) この神社も何度目かの訪問。万葉集に登場する「浅沢小野の杜若」に所縁の場所でもある。住吉(すみのえ)の 浅沢小野の かきつばた 衣(きぬ)にすりつけ 着む日知らずも (万葉集巻7-1361) <参考>大阪市南部銀輪散歩(4.浅沢神社から霰松原へ)2011.7.18.(住吉大社・反り橋) 浅沢神社から住吉大社へ。 所定の駐輪場に自転車を停めて、反り橋へと向かっていると、グェッグェッと小さく鳴きながら物陰から現れたのは鴨の一団。(住吉大社の鴨)(住吉大社の第三殿<左>、第四殿<右>)(同上・第二殿<手前>、第一殿<奥>)(住吉川・右手が住之江公園) 住之江公園を出て、住之江競艇場を後ろに見ながら、新なにわ筋を北上。北加賀屋交差点の先の辻を左折、北加賀屋公園の北側の道を西へ。突き当りを右折し、北へ。其処で道路のコンクリート塀の壁にユーモラスな絵に少し心を和ませ(笑)。(北加賀屋西部福祉会館付近の道路脇の塀に描かれた絵) 本日、渡り残しの三つの渡船のうちの一つ、千本松渡船場へ。(千本松渡船場)(同上)(同上・乗客はわれのほかに3名、何れも自転車でした。) 千本松渡船場から木津川に沿って北へ。落合下渡船場へ。(落合下渡船場、乗船前)(同上、下船後) 落合下渡船場から600mほど上流にあるのが落合上渡船場。 写真は乗船前の撮影。対岸に渡って、渡船巡り完結であります。(落合上渡船場) 寄り道、道草しながらの、ゆっくり渡船巡り。実に10年ぶりの銀輪渡船巡りとなりましたが、前回は冬、今回は立秋を過ぎたとは言え、残暑厳しい猛暑炎天下の銀輪渡船巡り、前回とは一味違うものとなりましたが、愉快な一日でありました。 <追記>友人の偐山頭火氏から10年前の渡船巡りの同氏ブログ記事のURLが送ら れて参りましたので、追記して紹介申し上げます。 お湯休め「水都渡船巡り」2006.12.23. <参考>銀輪万葉・大阪府篇

2016.08.25

コメント(10)

-

第180回智麻呂絵画展

第180回智麻呂絵画展 本日は、去る8月2日に続き、智麻呂絵画展といたします。 智麻呂絵画展も回を重ねまして今回で180回目となります。 どうぞ皆さま、残暑厳しき折でありますが、多数ご来場下さいますように。心よりお待ち申し上げて居ります(笑)。<参考>他の智麻呂絵画展は下記からご覧になれます。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ 先ずは蝉の絵から。 蝉の季節も間もなく終わろうとしています。朝から騒がしかったクマゼミも鳴かなくなり、ヒグラシやツクツクボウシが鳴くようになりました。夜になると秋の虫の声もし始めています。まだまだ残暑の厳しさは続きそうですが、夕方の風や木々の佇まいに秋の気配も感じられなくもない今日この頃であります。 そんなことで、賞味期限切れとなってしまう前に、取り急ぎ、蝉の絵からご紹介申し上げます。(アブラゼミA) 見事なアブラゼミの絵。花の智麻呂も時に虫麻呂となるのだということは、以前にも申し上げましたが、その通りの出来栄えかと存じます。 しかし、智麻呂さんも、当初は、久しぶりに描く蝉の絵に苦戦して居られました。適当なモデルとなる写真や実物がなく、半分は記憶と想像で、半分は昆虫図鑑の小さな写真を頼りに描いて居られて、細部が今一つはっきりしないと嘆いて居られました。そこで蝉の実物を、とも考えましたが、捕まえて絵のモデルとするには、殺して動かないようにする必要がある。仏のヤカモチ館長はそれを潔しとしないので、写真に撮って大きくA4版に印刷してお持ちすることとしました。その写真をモデルに描かれたのが上のアブラゼミAであり、下のアブラゼミBであります。 (アブラゼミB) (アブラゼミC) 上のアブラゼミCと下のアブラゼミDとが、写真以前に描かれた絵であります。写真を得て写実性が一気に上達しました。想像で描かれたアブラゼミDなんぞは、ヤカモチ館長は思わず「蛾みたいですね。」と失礼なことを申し上げてしまったのですが、絵の味というのは、必ずしも「写実」にある訳ではないので、蛾みたいなアブラゼミDも亦「絵としては」面白いのではあります。(蛾の真似をしているアブラゼミD) クマゼミについても同様でありました。 クマゼミAとBは、ヤカモチ館長差し入れの写真をモデルにした絵。 それ以前の絵がクマゼミCであります。(クマゼミA) クマゼミAは堂々たる姿。北九州方面では、クマゼミを「王蝉」とも呼ぶようですが(注)、まさに蝉の王者たるの風格と力強さが、この絵から見て取れます。 クマゼミBはその蝉を正面から見たところです。 (注)ネットで調べてみると、オオゼミというのはアブラゼミのことを指してい るケースが多いようですから、クマゼミを「オオゼミ」とも呼ぶ地域があ るというのは、ヤカモチ館長の誤解かも知れません。 因みに、ヤカモチ館長は子供の頃はカタビラ(帷子)と呼んでいました。(クマゼミB) クマゼミDはメタボリックマゼミとでも呼ぶべきでしょうか。余りにも太り過ぎであります。 奥方の恒郎女さんは「何度描いても、真ん丸に太った丸い蝉になってしまう。」と笑って居られましたが、まあ、ここまで太ってしまってはクマゼミもお手上げ。 絵の蝉もよく見ると手を上げて居りますから、自分の情けない姿は自覚しているようであります。しかし、この絵、漫画的な面白さがあって、愉快と言うか味があると言うか、楽しい絵であります。 智麻呂さんは何も仰いませんが、意図的にこのようにデフォルメして描かれたのかも知れません。(クマゼミC) さて、本来の「花の智麻呂」に立ち返っての絵がこれ。 鶏頭であります。 この鶏頭の花は、ご友人の友〇さんから頂戴したものだそうです。 智麻呂さんもかなり力を入れて描かれたことが分る、見事な描写であります。鶏頭の花の質感が伝わって来る、いい絵であります。(鶏頭) 次の朝顔は前回展に登場の祥麻呂さんからの朝顔です。 前回展で描いた花が萎んだ後、何度か新しい花が次々と咲いて、これが最後に咲いた朝顔の花だそうです。色も淡いものになっているところが「咲き納め」「今生の名残」という感じがして、いかにもでした、とは恒郎女さんの言。(朝顔) 朝顔に続くホオズキ。てっきりリチ女さんからのそれかと思ったら、このホオズキはご友人の坂〇さんからいただいたものだそうです。 なかなか、いい構図の絵です。(鬼灯) そして、最後は見慣れない花。 サンセットという名だそうですが、本来の品種名は別にあるのでしょうね。マユハケオモトの花に似ていなくもありませんが、葉や茎や花の細部は全く違っています。 これは、智麻呂さんがデイサービスに通って居られる施設「アンデスのトマト」でいただいたものだと仰っていました。(サンセット) 最後は、智麻呂・恒郎女ご夫妻のお嬢様からの手土産の葡萄です。 ヤカモチ館長の一存で、絵画展ご来場者へのデザートに使わせていただきました。 どうぞ、ご遠慮なくお召し上がり下さいませ。(葡萄) 以上であります。 本日もご来場、ご覧下さり、ありがとうございました。

2016.08.18

コメント(16)

-

偐万葉・英坊篇(その34)

偐万葉・英坊篇(その34) 久々に偐万葉とします。シリーズ第264弾、英坊篇(その34)であります。英坊3氏(偐万葉では「英麻呂」とお呼びして居ります。)とは、(その33)でも書きましたが、同氏が英坊2氏と名乗って居られた2011年6月6日以来のブログ上のお付き合いになりますので、既に5年2ヶ月のお付き合いということになります。 <参考>過去の英坊篇はコチラからどうぞ。 英坊3氏のブログはコチラからどうぞ。 偐家持が英麻呂に贈りて詠める歌19首 並びに英麻呂が読める歌3首ほか綱敷の 天神さまに あらざれば 立ちておはすか 越の英真(ひでざね) (越の英真) 英麻呂が贈り来れる歌1首並びに偐家持が返せる歌1首岸寄せる 氷の塊に オットセイ もしやトドなら 行方を悩む (英麻呂)流氷に 寄せてわが背子 詠む歌は とどのつまりか 挙句の果てか (偐家持)アクセスは 十(とを)にあまりて 二万(ふたよろづ) これもネタとや なるらくよしも 上の歌は次の歌に追和せしもの。 (元歌)ああ嬉し 僕のブログが 台変わり いついつまでも 続けば良いな (英麻呂) (12万アクセス) 英麻呂の句に偐家持が付けたる脇句 ブログタネ ナキヲアハレミ サキシハナ (英麻呂) そろひて紅白 めでたき椿 (偐家持) (紅白の椿) 内川に 花散るも見む 東橋 腰掛け座る ベンチもあれば (東橋) 君が家の つらつら椿 赤白に 咲きてつらつら 見らくしよしも (偐門蛇足)(本歌)巨勢(こせ)山の つらつら椿 つらつらに 見つつ思(しの)はな 巨勢の春野を (坂門人足 万葉集巻1-54) (赤白椿)人生も ブログも同じ ことなれり ひと(1)ふ(2)み(3)ひと(1)ふ(2)み(3) 歩めや綴れ (楽天家持) (123123アクセス)しなざかる 越の友とも 五年(いつとせ)を 越すなる今年 水無月近しも (本歌)しなざかる 越に五年 住み住みて 立ち別れまく 惜しき宵かも (大伴家持 万葉集巻19-4250) さくら花 散りぬるあとの つつじ花 咲きて背子にし はつ夏の笑みつつじ花 にほへる君と 見るまでに 今か咲くらむ 白にも丹(に)にも (本歌)山越えて 遠津(とほつ)の浜の 石(いは)つつじ わが来るまでに 含(ふふ)みてあり待て (万葉集巻7-1188) (注)遠津の浜=所在不明。滋賀県湖北の大浦、和歌山市新在家、高知市種崎な どの諸説がある。英の爺も 酔へば丹(に)つつじ 白髭を 剃らねば含(ふふ)む 白つつじ花 (ツツジ) 芦別の 雪し来らしも 空知川 瀬音高しも たぎちぞ光る (本歌)立山(たちやま)の 雪し来らしも 延槻(はひつき)の 川の渡り瀬 鐙(あぶみ)浸(つ)かすも (大伴家持 万葉集巻17-4024)蓑籠り 鳥は避(よ)くとも 蓑虫の あはれぞ焼かる ひとはゆるさじ (虫丸) (蓑虫) あぢさゐの 八重咲く花は 飾り花 隠れまことは つましくぞ咲く ほこらしき ものにはうそも あるやらむ それあぢさゐの 花のごとなり (紫陽花) 英麻呂が贈り来れる歌1首並びに偐家持が追和せる歌2首 舛添の 腹は見え見え 嘘っこと 実なき事も いやぬけぬけと (英麻呂)恥知らぬ 人なるわれや 九月まで 都知事の地位に あらむとわが思(も)ふ (舛麻呂) 見苦しき 人なるきみや 不信任 決議あらずは 身を処せぬとは (民麻呂) (本歌)うつそみの 人にあるわれや 明日よりは 二上山を いろせとわが見む (大伯皇女 万葉集巻2-165) 英麻呂の句に偐家持が付けたる脇句 まひまひが よひらのうへに ひとやすみ (英麻呂) むかしありける をのこになけど (偐業平) <参考>むかし、男ありけり。その男、身をえうなきものに思ひなして、京には あらじ、あづまの方にすむべき国もとめにとてゆきけり。 (伊勢物語第九段「東下り」) (紫陽花と蝸牛) 蝉たちの 声も途絶えし 戻り梅雨 こもり居つつや 銀輪われも (銀輪家持)わが背子が 住まへる街や 山青く 川清らけく 朝風に 聞けばさやけし 夕風に 聞けばはるけし いにしへゆ 匠のわざを つぎつぎて 今に伝へし あかがねの 高岡風鈴 音すなり 駅待合に 夏の音すなり (高岡皇命(たかをかのすめらみこと))(本歌)やすみしし わが大君の 朝(あした)には とり撫でたまひ 夕(ゆふべ)には いより 立たしし 御執(みと)らしの 梓弓の なか弭(はず)の 音すなり 朝狩に 今立たす らし 暮狩(ゆふかり)に 今立たすらし 御執らしの 梓弓の なか弭の 音すな り (中皇命(なかつすめらみこと) 万葉集巻1-3) (高岡風鈴) 馬車ならぬ 電車のカボチャ シンデレラ ならぬ爺乗り 行くは宇奈月 (偐英麻呂) (富山電鉄・かぼちゃ電車) (同・宇奈月温泉駅)(注)掲載の写真は英坊3氏のブログからの転載です。

2016.08.16

コメント(2)

-

岬麻呂旅便り192・関ヶ原戦場跡と城めぐり

昨日、友人の岬麻呂氏から旅便りのハガキが届きました。 今回の旅は、氏の会社時代の友人による「温泉とビール一杯の会」の恒例の旅であったようです。4人組のこの会の一人F氏が今年亡くなられたとのことで、残る3人組によるF氏を偲ぶ会ともなった1泊2日の旅でありました。 コースは、大阪・難波発のドライブで、長浜城~伊吹山ドライブウェイ~関ヶ原古戦場跡~養老温泉(泊)~養老公園・養老の滝~大垣船町川湊・「奥の細道むすびの地記念館」~大垣城~墨俣城~彦根城~安土城跡~信長の館~JR守山駅・解散、というもの。 詳しくは同氏からの旅報告192(下掲写真)をご参照下さい。(旅報告192)※写真をクリックして大きい画面で見ることもできます。 旅報告のハガキに先立ってPCメールで送られた来たのが以下の写真です。同氏の旅の行程順に並べてみました。(長浜城)※長浜城・Wikipedia ※長浜城歴史博物館 長浜城は小生もこれまで銀輪散歩その他で数回訪れているが、何れもブログ開始以前のことで、当ブログで紹介するのは初めてになります。(伊吹山)※伊吹山・Wikipedia ※伊吹山ドライブウェイ(関ヶ原、石田三成陣地跡) ※関ヶ原の戦い・Wikipedia ※観光旅行で行く!はじめての関ヶ原古戦場 関ヶ原古戦場は小生も2013年1月に銀輪散歩して居り、当ブログでも少し紹介しています。石田三成の陣地跡・笹尾山は下記記事の(その6)で紹介しています。 <参考>関ヶ原銀輪散歩(その1) (その2) (その3) (その4) (その5) (その6)(養老の滝)※養老の滝・Wikipedia(大垣・住吉灯台)※住吉灯台(岐阜県)・Wikipedia 奥の細道むすびの地(住吉灯台・船町港) 元禄2年3月27日に始まった、おくのほそ道の旅は、芭蕉が8月21日かそれ以前に大垣に着いて終わる。「おくのほそ道」の記述も、9月3日に曾良が大垣に到着し、9月6日に伊勢へと向かう船に乗船した処で終わっている。その乗船場が此処であったということであります。 (注)芭蕉は8月21日以前に大垣に到着して居り(「荊口句帳」より)、曾良 は9月3日に到着している(「曾良旅日記」より)。つまり、芭蕉と曾良 は旅の最後を別々に行動しているのである。芭蕉と曾良は常に行動を共 にしていた訳ではなく、旅の途中でも宿を別にしたりするなど、時々別 行動を取っている。謎の別行動とされ、色々の憶説を生む原因となって いる。 「おくのほそ道」の末尾、むすびの文章となる、大垣の項の全文は以下の通りであります。(岩波文庫「おくのほそ道」より)露通も此みなとまで出むかひて、みのゝ国へと伴ふ。駒にたすけられて大垣の庄に入ば、曾良も伊勢より来り合、越人も馬をとばせて、如行が家に入集る。前川子、荊口父子、その外したしき人々日夜とぶらひて、蘇生のものにあふがごとく、且悦び、且いたはる。旅の物うさもいまだやまざるに、長月六日になれば、伊勢の遷宮おがまんと、又舟にのりて、 蛤のふたみにわかれ行秋ぞ(大垣城)※大垣城・Wikipedia(墨俣城)※墨俣城・Wikipedia(彦根城)※彦根城・Wikipedia(安土城址)※安土城・Wikipedia(信長の館・安土城天守実物大復元展示) ※安土城天守・信長の館(滋賀県観光情報)<参考>過去の岬麻呂旅便り関連記事はコチラからどうぞ。

2016.08.13

コメント(10)

-

戦没兵士の墓

今日はお盆前の墓参。 今月は6日に月例の墓参をしたばかりなので、墓掃除などは不要。 しかし、花はさすがに枯れてしまっている。新しいのに差し替えて、お盆を迎える装いに、という次第。 お盆直前とあって、今日は墓地のあちこちに人影があって、いつにない賑わいであります。 墓地には、ひと際背の高い墓標がある。それらは戦争で亡くなった兵士たちのもの。お盆は終戦の日でもある。ということで、これら兵士の墓を巡ってみました。 墓石の側面には戦死した地の名が刻まれているものもある。中国、フィリピン、二ューギニア等々。中には、昭和24年1月ソヴィエト・タイセットというのもある(下掲写真5列目左)。これは捕虜収容所で亡くなったということであるか。 下に掲載した写真は17枚であるが、撮影しなかったものもいくつかあるので、この墓地だけで戦死兵士の墓標は20以上はあるだろう。 その他に、日露戦争だろうか、明治時代のものが2本ありました。そのうちの一つは墓石の記載から従軍医師のものであることが見て取れました。 墓石は黙し語らずであるが、このようなお墓を将来再び建立するというようなことがあってはならない。そのようなことのないよう祈りたいものである。 墓参はいつもは徒歩であるが、今日はMTBでやって来ました。テニスクラブを過ぎた辺りまでは何とか漕ぎながら上って来ましたが、そこから先の更なる急坂でギブアップ。息切れです。ハァーハァー喘ぎながら最後は自転車を降りて押しながら上ることになりました。そこまでしてMTBでやって来たのは墓参の後、郵便局に行く用事があったからであります。 墓参を済ませて、外環状道路まで、坂道を走り下る。 高校の同窓会の年会費を振り込み送金するというのが用事の内容。今年は来月25日に総会があるようだが、小生は欠席の予定。 郵便局の少し先に花園中央公園がある。送金を済ませてから公園に立ち寄りました。 桜広場の、或る桜の木の根元に生えたチリメンタケや如何にということでありましたが、跡形も無く駆除されていました。まあ、予想されたことであったので、失望はなく「やはり、そうか。」という感想(笑)。桜の木がしっかり維持管理・保全されていることを感じた次第。 <参考>墓参・ひまわりの咲く道 2016.8.6. ホットケーキみたいです。2016.8.7. 桜広場の前の噴水と小川では、今日も大勢の子ども達が水遊びをしていました。 (花園中央公園の噴水で遊ぶ子ども達)

2016.08.12

コメント(2)

-

ホットケーキみたいです。

今日、この夏初めてヒグラシの声を聞きました。 自宅近くの小さな公園の一角にある大きな柳の木で鳴いていました。写真に撮れないかと柳の木の下に行って、見上げてみたものの、声がするばかりで、姿は見えませんでした。柳の下の泥鰌ならぬ柳の上のヒグラシもそううまくは行かないようです。 そして、今日、花園中央公園でこんなキノコを見掛けました。 サルノコシカケの仲間のようにも見えるが何という名前のキノコでしょう。 木の切株の回りにズラリとホットケーキかどら焼き(三笠饅頭)を並べたようです。(名前不詳の茸) 茶色の粉を吹いたように周囲の草の葉を茶色に染めているから、コフキタケ(コフキサルノコシカケ)かも知れないが、茸のことは花以上に無知なので、何とも定め難い。 どら焼きに似ているからドラヤキタケ。或はホットケーキみたいでもあるからホットケーキモドキタケてな名前でどうでしょうか。 (同上)(同上) 今日、花園中央公園に立ち寄ったのは、先月29日に見たチリメンタケのような茸(昨日の日記にその写真を掲載)が9日経過してどのように変化しているかを見るためでありました。(チリメンタケ) 大きさは、左程に変わった感じは受けませんでしたが、少しばかり背が高くなっているようにも思いました。外観の変化では、左側の頭頂部が白色から薄茶色のまだら模様に変化。また左右共に丸みを持っていた頭頂部の形が扁平な形に変化していました。言葉で描写しても、その違いは表現し難いので、昨日の日記に掲載の写真を小さくして下に添えて置きます。(同上、今日の状態)(7月29日の状態) (同上)(同上) 桜の木にとっては病原菌のようなもので、一刻も早く駆除すべきものであるのかも知れないが、駆除は none of my business である(笑)。 公園でこれらの桜の木を管理して居られる方が駆除されるまでの間、小生は時々訪問してその成長ぶりを観察してみようと思っています。 最終的に、どのような形になるのか些か興味があります。 ただ、ご覧のように木の根元の低い位置に生えているので、茸の側面というか裏側というか、チリメン模様の部分の写真撮影には少し難儀します。

2016.08.07

コメント(10)

-

墓参・ヒマワリの咲く道

本日は墓参。墓の手前の民家の庭先は、この時期いつもヒマワリの花がいくつも咲く。 今日も、そのヒマワリの咲く道を通って墓へと向かう。(ヒマワリ)※ヒマワリ・Wikipedia 向日葵はその名の如く、太陽のある方向に花を向けるとのこと。花が未だ蕾の若い頃には太陽の動きに従って花の向きも太陽のある方向に移動し、花が開花すると東向きになって固定する、そんな風に解説されるが、此処は、生駒山麓の西斜面、東からの日差しは山に遮られて朝遅い時刻からとなり、西に太陽が沈むまでの間の日射量で言えば、概ね西寄り方向の日射が中心となる、そんな事情からだろうか、全て花は西向き又は南西向きに咲いている。(同上)(本日の言葉) 人は 何かの役に立つために 生まれてくるのじゃ ないのです ーー祖父江文宏 役に立つ人間、役に立たない人間。このような区分は或る特定の価値観というフィルターに掛けることによってなされるものに過ぎない。違う切り口で見れば様相が異なって来るだろう。どんな意味でも「役に立たない人間」なんてそもそも存在しない、と言ってもいいし、役に立とうが立つまいが、人は人として生まれたからには、それ自体でみな尊い存在、と言ってもいいのでしょう。 このことをしっかり基本に据えて置かないと、ヒトラーの思想が降りて来たとして障害者を無差別に殺害した青年のような考え方も生まれることになる。(蔦)※ツタ・Wikipedia 今日は、暑いのもあって、墓参後恒例の花散歩もなし。撮影したのは木に絡まる蔦のみ。巻き付かれた木からすれば蔦は迷惑で鬱陶しい存在かも知れないが、それも一面的な見方で、違う切り口で見れば、蔦は木を荘厳しているとも言える。まあ、何れにせよ木は蔦を受け容れ共存しているのでありました(笑)。 花散歩の写真もないので、庭の片隅に繁茂している草でもご紹介して置くこととします。(四葉のオキザリス) 四葉のオキザリス。四葉のクローバーは幸運のしるしとして好まれるようですが、これは全て四葉。我が庭はラッキーで充満である。 これは、ブロ友のひろみちゃん8021さんから頂戴したもの。水栽培するもののようであったが、庭のつくばいの傍らに植えてみた。するとこんなに元気に繁茂しました。 (同上) 下は少し前の写真。殆どの葉が閉じて四葉なのか何やら分らぬ状態でしたが、今は上のように美しくなっています。(同上) 繁茂と言えば、我が庭にやたらと繁茂しているのはイワヒバ。イワマツとも呼ばれる羊歯植物の1種である。 (イワヒバ)※イワヒバ・Wikipedia さて、我が庭の植物では散歩にもならぬ。 花園中央公園の桜広場でキマダラカメムシを探していた時に見付けたキノコをご紹介しましょう。 サルノコシカケかと思いましたが、ネット検索した結果、チリメンタケではないかという結論に達しましたので、一応チリメンタケということにして置きます。 公園管理課の人に駆除されなければ、成長過程を観察でき、チリメンタケであるかどうかもやがて判明するのではと思いますが・・。(チリメンタケ)※チリメンタケ(同上) 何やらひよこかスズメのゆるキャラのようにも見えるユーモラスな格好のキノコであります。

2016.08.06

コメント(2)

-

囲碁例会・八劔神社、歯神社、素盞烏尊神社

本日は梅田スカイビルでの囲碁例会でした。 出席者は福〇氏、竹〇氏、村〇氏、平〇氏と小生の5名。 福〇氏と2局打ち2勝。次の平〇氏には負け、竹〇氏には勝ちで、3勝1敗とまずまずの成績でした。これで、今年の通算成績は20勝14敗。来週10日の例会は休会と決まりましたが、来月9月の例会は2回とも他用があって欠席の予定なので、10月の例会まで小生はお休みに入ることとなります。 さて、本日もMTBで銀輪散歩を兼ねての梅田行きとなりました。 奈良街道と河内街道が交差する処に八劔神社というのがある。昨夜、地図を見ていてこの神社に立ち寄って行こうと決めたのであったが、行ってみると見覚えのある神社。ひょっとすると、既にブログで紹介済みの神社ではないかとも思ったが、念のためと撮影。帰宅して「八劔神社」で当ブログ記事をキーワード検索してみたが、該当する記事はありませんでした。どうやら立ち寄ったことはあるものの、記事にはしていなかったようです。最近は近隣散歩も立ち寄り先の多くが既に紹介済みということが多く、題材に事欠く次第であるが、この神社はそうではなかったようです。(菱屋東八劔神社)(神社由緒)(暗越奈良街道と河内街道) 暗越奈良街道と河内街道とが交差する処に、こんな道標がありました。 「すぐ石切・瓢箪山・奈良」とあるが、この「すぐ」というのは「真っ直ぐ」という意味で、決して「すぐそこ・近い」という意味ではない。 明治45年3月建立の石標である。 小生は、道標が示す「左」に進み国道308号(中央大通り)に出て、西へ、大阪城公園経由のいつものコースを走る。 (道標) 西天満交差点で国道1号を渡って北へ。北野カトリック教会へと向かう。 途中に歯神社という珍しい名前の神社がありました。 ここから南東方向にある綱敷天神社の末社らしいが、淀川の決壊がこの付近で「歯止め」されたことから「歯止め神社」、「歯神社」となり、「歯痛止め」の神様、歯の神様に変貌という、まあ何ともいい加減な神様・神社ではある。 小生は「歯」だけは丈夫なのでこの神様のお世話になることは先ず無いかと思う。できたら「眼神社」が望ましいですな。眼の虫に効用のある神様は居られませぬかな。(歯神社)(歯神社由緒) 阪急電車の高架に沿って北上。 今度は、綱敷天神社の御旅所がありました。(綱敷天満宮御旅所) さて、北野カトリック教会です。 と言っても、それは昔の名前。今は、カトリック大阪梅田教会という名前になっているのでありました。建物も随分とモダンなものに変っているし、裏には高層のホテルが建っているなど、景色は昔の面影を全くとどめていない。 昔々のことであるが、小生が未だ若かった頃、或る小さな劇団(アングラ劇団のようなものでしたが)に一時所属していて、その劇団は、当時北野カトリック教会と呼ばれていた、この教会の会堂の隣にあった付属会館を練習場に借り受けていたので、此処へはよく通ったのでありました(特に公演前1ヶ月は毎日通いました)。 座長のY氏やその他当時の劇団員諸氏とはいつしか交流も無くなり、消息も途絶えているが、皆さんお元気にされているのだろうか。(カトリック大阪梅田教会) 少し早い時刻なので、スカイビルを遠回りして、浦江公園に立ち寄る。 この公園も以前立ち寄ったことがあるが、奥に神社があるというのは今まで気が付きませんでした。(素盞烏尊神社)※素盞烏尊神社・Wikipedia(同上・拝殿)(同上摂社・王仁神社)(王仁神社由緒)(摂社・野々宮神社) 以上は往路の立ち寄り先。 帰途は、何処にも立ち寄らず直帰でしたが、途中で土砂降りの雨に遭遇。思わず駆け込んだ軒先がインド料理のレストランの前。扉越しにインド人の男性。ドリンクはOKかと尋ねるとOKだと言うので、店に入って暫く雨宿りでありました。アイスコーヒーを注文。20分か30分で小止みとなったので、店を出て再び走る。自宅に着く頃はすっかり止んでいましたが、帰宅して暫くすると再び土砂降り。雷鳴もとどろく始末。いいタイミングに帰宅できたようでありました。

2016.08.03

コメント(16)

-

第179回智麻呂絵画展

第179回智麻呂絵画展 本日は智麻呂絵画展であります。 どうぞ、ごゆるりとご覧下さいませ。<参考>他の智麻呂絵画展は下記からご覧になれます。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ 先月、7月は智麻呂氏の誕生月。 デイサービスに通って居られる施設、福寿苑とアンデスのトマトそれぞれで誕生日のお祝いにと花をプレゼントして下さいました。 先ず、福寿苑でプレゼントいただいたガーベラです。 (ガーベラfrom福寿苑) その実物がアトリエの一輪挿しに差してありましたが、それを真上から撮った写真です。(同上) 次は、同じくアンデスのトマトからの花です。(花束fromアンデスのトマト)(同上) 次は、ホオズキ。東京ご在住の若草読書会のメンバー、リチ女さんからのこの時期の定番の贈り物です。(鬼灯fromリチ女さん)浅草の ほろりほほづき ひとふたみい 四つでよろしも まさきくぞあれ (偐家持) リチ女さんが浅草寺のほおずき市なら、千葉ご在住のメンバー祥麻呂さんからは、これもこの時期お決まりの入谷鬼子母神の朝顔市の朝顔です。あさがほも おそれ入谷の 鬼子母神 そひてたぐひて ふたつも咲けば (偐家持)(朝顔from祥麻呂さん) この時期の東京方面からの贈り物と言えば、神奈川ご在住の五〇さんからのハムもその一つですね。智麻呂絵画展を以前からご覧いただいているお方には、上の鬼灯や朝顔同様にお馴染みのハムであります。 ご試食は、偐家持美術館出口の試食コーナーにてお願い申し上げます。(ハムfrom五〇さん) 次は、桐の花。季節的には少し合いませんが、豊臣家所縁の桐の花にてもあれば、TV大河ドラマ「真田丸」放映中ということで辻褄合わせであります。同じく若草読書会メンバーの小万知さんの写真集からの絵です。(桐の花) 桐が豊臣秀吉なら、明智光秀は桔梗ということで、次は桔梗の花。 と言っても光秀とは無関係の花園中央公園の桔梗です。 2016年7月3日の当ブログ記事掲載の写真から絵にされました。 <参考>花散歩・梅雨明け宣言します。2016.7.3.(桔梗) 次のアメリカフヨウも当ブログ記事に掲載の写真から絵にされました。 ヤカモチ館長の自宅庭の片隅に咲いていたものです。 <参考>友人十色 2016.7.15.(アメリカフヨウ) 絵では表現されていませんが、朝方の雨に濡れている芙蓉の花でありました。 「芙蓉の帳」と来れば白楽天の長恨歌であり、楊貴妃でありますが、芭蕉は、奥の細道の旅で象潟に立ち寄った際に、雨に濡れる合歓の花に、古代中国に於ける、もう一人の美女、西施を重ねて有名な句を作っている。 そこで、雨露に濡れた芙蓉の花を、芭蕉のその句に便乗したパロディにして1句作ってみることとします。 今朝方の 雨や楊貴妃 芙蓉花 (筆蕪蕉) (元句)象潟や雨に西施がねぶの花 (芭蕉 おくのほそ道」)(同上) 以上です。 本日もご来場、ご覧下さり、ありがとうございました。

2016.08.02

コメント(10)

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

-

- みんなのレビュー

- 茅野市の…

- (2025-11-14 18:01:08)

-

-

-

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- 富良野の投資家 五郎 第三話 ( 人…

- (2025-11-14 18:40:04)

-

-

-

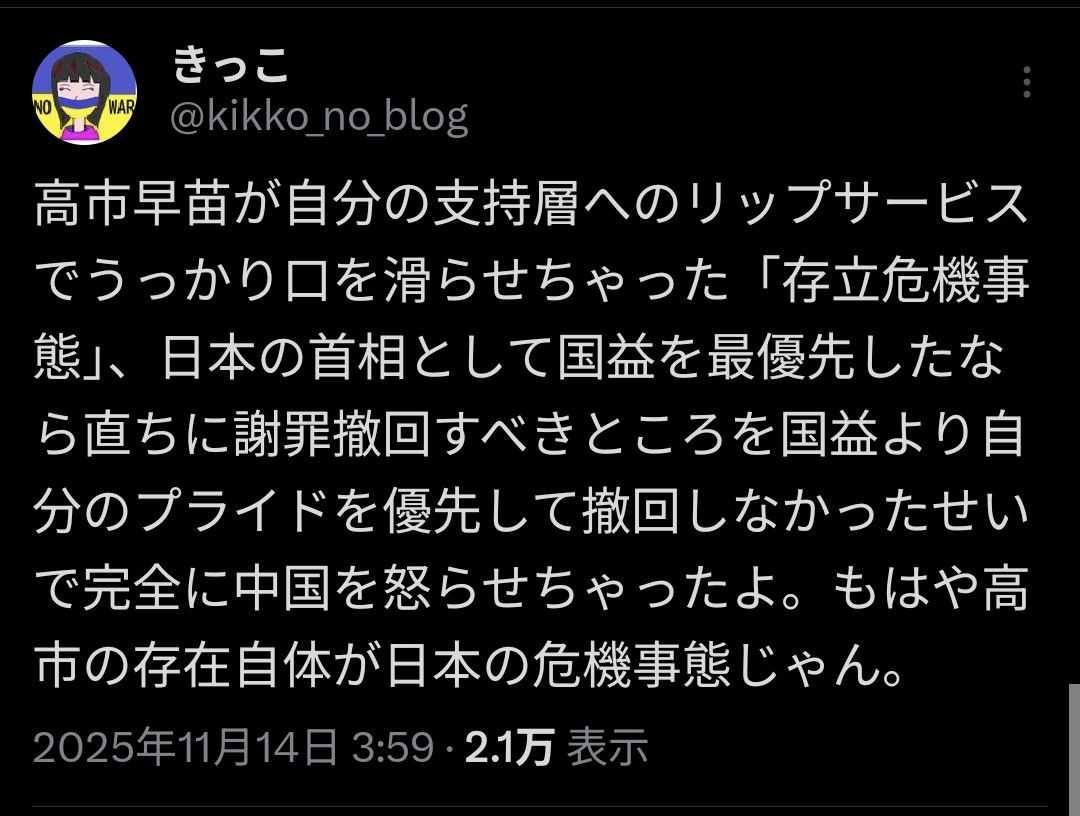

- 政治について

- 高市自体が危機事態。

- (2025-11-14 13:35:04)

-