2016年10月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

第183回智麻呂絵画展

第183回智麻呂絵画展 今日で10月が終わり。今年も残すところアト2ヶ月となりました。10月最終の記事は智麻呂絵画展ということに致します。どうぞ、ご来場、ご観覧下さいませ。<参考>他の智麻呂絵画展は下記からご覧になれます。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ 先ずは、この時期恒例のリチ女さんからの菊の絵であります。 智麻呂絵画展では菊はこれが10作目となりますが、うち6作がリチ女さんからの菊の絵になり、第46回展、第66回展、第89回展、第108回展、第168回展に続いての登場ということになります。(谷中の菊 from リチ女) 次のオモチャカボチャは、前回、9月24日の読書会の折に、ハロウィーンにはちょっと早いのだけれど、と小万知さんが智麻呂さんの絵の題材にとお持ち下さったもの。絵の完成と絵画展開催のことを考えると、丁度良い時期にお持ち下さったことになりますね。(オモチャカボチャ from 小万知) 次の綿花、ホトトギス、コムラサキの3点は「アンデスのトマト」のご友人・坂〇氏が絵の題材にとご提供下さったものです。 坂〇氏も色々と面白い題材をご提供下さり、この絵画展を盛り上げて下さって居りますが、まことに有難いことであります。(綿花) <追記 2016.11.1.> 「丘の上では棉の実がはじける」という、中原中也の詩の一節が思い浮かんだけれど、その前後や何という詩であったかが思い出せなかったので、触れずにいましたが、今日、中也全集を開いて調べてみたら、それは「在りし日の歌」所収の「冷たい夜」という詩でありました。今回の絵画展には余りマッチしない詩ですが、調べた労を無駄にするのも何なんで、追記して置きます。 冷たい夜 (中原中也「在りし日の歌」より) 冬の夜に 私の心が悲しんでゐる 悲しんでゐる、わけもなく…… 心は錆びて、紫色をしてゐる。 丈夫な扉の向ふに、 古い日は放心してゐる。 丘の上では 棉の実が罅裂(はじ)ける。 此處)では薪が燻(くすぶ)つてゐる、 その煙は、自分自らを 知つてでもゐるやうにのぼる。 誘はれるでもなく 覓(もと)めるでもなく、 私の心が燻る……(ホトトギス) ホトトギスという名前は、花弁の斑点模様が野鳥のホトトギスの胸の羽毛の模様に似ていることから付けられたのだそうだが、鳥のホトトギスの声は大伴家持さんも愛したようで、「玉くしげ二上山に鳴く鳥の声の恋しき時は来にけり(万葉集巻17-3987)」という歌を詠んでいる。 因みに、ヤカモチ館長の自宅の固定電話の呼び出し音はホトトギスの声に設定している(笑)。(コムラサキ) 次の2点は当ブログ記事に掲載の写真から絵にされました。 それぞれの記事のリンクと元写真を併載して置きます。(ツユクサ) 花のディテールを写真から正確に見て取るというのはそう簡単なことではないようです。今回、智麻呂さんには、ツユクサの蕊が小さな花のような形に見えたようで、面白いツユクサになりました。(元の写真)※2016年10月1日記事から(ミヤコグサ)(元の写真)※2016年9月17日記事から 今回の7作品を加え、智麻呂絵画展に登場の作品総数は1686点となりました。第1回展が2008年7月4日ですから8年3ヶ月余で1686点。年平均約204点を描かれている計算になります。今後ともお元気に智麻呂氏が沢山の絵をお描きになり、我々を楽しませて下さることを期待します。 本日もご覧下さりありがとうございました。

2016.10.31

コメント(4)

-

見上げれば・秋

銀輪散歩。と言ってもこの処は近所を軽く走るだけなので、何と言って紹介すべきものもなく、お手上げなのであるが、お手上げついでに見上げてみました(笑)。(見上げれば・桜1)見上ぐれば そこにも秋の 色ありて 空に流るる もみつ桜葉 (偐家持) (見上げれば・桜2) (見上げれば・桜3) 桜は花をのみ見るものかは。秋、色づきたる葉の濃き薄き入り混じりてあるさま、春花に劣らずと言ふべし。兼好さんの口調を真似たらばこんな言い回しになるのかも(笑)。 (見上げれば・桜4) (見上げれば・桜5)(見上げれば・桜6) 桜木をのみ見上げるものかは、でありますので、色んな木を見上げてみました(笑)。閑人とはいえ、なかなか見上げたものである(笑)。(見上げれば・ハナミズキ) ハナミズキはすっかり葉を落とし、もう冬支度の風情。(見上げれば・クスノキ) クスノキは常緑広葉樹。特段に秋の色というものはない。 実が黒くなるのが秋の、せめてものしるしでしょうか。(見上げれば・メタセコイア) メタセコイアは少し色づき始めています。(見上げれば・楡) 楡の木。 アキニレなのかハルニレなのかは分からないが堂々たる風情。(見上げれば・欅) 堂々たる風情はケヤキも負けてはいない。 こちらは少し色づいて来ています。 欅は槻。槻の万葉歌を紹介して置きましょう。 池の辺(へ)の 小槻(をつき)の下の 小竹(しの)な刈りそね それをだに 君が形見に 見つつ偲はむ (柿本人麻呂歌集 万葉集巻7-1276)(池のそばの槻の下の小竹を刈らないで下さい。それだけでもあなたの形見として見ながらあなたのことを偲びましょう。)天(あま)飛ぶや 軽(かる)の社(やしろ)の 斎(いは)ひ槻 幾代まであらむ 隠(こも)り妻ぞも (万葉集巻11-2646)(軽の社の神聖な槻の木のように、いつまでもこのように隠り妻でいるのでしょうか。)(空。ただし2016年10月23日の空です。) 最後に空を見上げて置きました。 本日も亦、取り止めもない記事となりました。

2016.10.28

コメント(6)

-

ウリカエデ、ウリハダカエデはたまたネグンドカエデか

9月21日と10月20日の記事で紹介したウリカエデですが、これに寄せられた友人の小万知さんのコメントからネグンドカエデという聞き慣れぬ名前を知りました。ウリカエデだと紹介した木がネグンドカエデに似ているらしい。それで、再度ネットで色々と調べてみましたが、益々分からなくなって、ウリカエデと申し上げたそれが、ウリカエデなのかウリハダカエデなのか、はたまたネグンドカエデなのか判断が付きかねるというのが現状であります。(ウリカエデと思った木) 当初、この木を見た時に思い浮かんだ名前はトウカエデ。帰宅してトウカエデをネット検索してみたが、全然違っていました。で、カエデの種類を調べていて出くわしたウリカエデかウリハダカエデのどちらかであろうという結論に達しました。この時点ではネグンドカエデという名前は知らないままでした。 ウリハダカエデの葉は三裂であるのに対して、ウリカエデのそれは、三裂のものも少しはあるが、多くは卵形である、というようなことであったので、ウリカエデだろうという結論になったのでありました。 ここで、小万知さんからネグンドカエデという名を教わり、これをネットで調べてみると、葉の形や斑入りであることなどから、俄然ネグンドカエデが有力に思われたのでありますが、更に色々と調べていると、段々混乱してきて、ウリカエデなのかウリハダカエデなのか、それともネグンドカエデなのか分からなくなってしまったという次第。 花の名前などにお詳しい小万知さんも、カエデは種類が多くてその区別が難しい、と仰っていますが、ネットによる「にわか勉強」程度では、「葉」ではあっても「歯」が立たないのである。(同上) ところで、カエデは漢字では「楓」と書くが、元々はこれはカツラのことなのである。カツラは雌雄異株で、ヲカツラ(雄株)とメカツラ(雌株)とがあり、ヲカツラを「楓」、メカツラを「桂」と表記した。そして、一般にカツラというのはヲカツラのことであるから、カツラと言えば「楓」なのである。平安時代頃まではこのようであったのが、後世いつの頃からか「楓」はカツラではなくカエデとなったようです。その結果でしょうが、カツラは「桂」ということになった。 (同上) 万葉集では、カエデ(イロハモミジ)はその葉の形が蛙の手の形に似ているということからでしょうが、「かへるで」と呼ばれていました。 万葉集にはカエデの歌が2首ある。わが屋戸(やど)に もみつ鶏冠木(かへるで) 見るごとに 妹を懸けつつ 恋ひぬ日はなし (田村大嬢 万葉集巻8-1623)子持山 若鶏冠木(わかかへるで)の 黄葉(もみ)つまで 寝もと吾(わ)は思(も)ふ 汝(な)は何(あ)どか思ふ (万葉集巻14-3494) 「かへるで」の「る」が脱落して「かへで」となり、漢字は「楓」となった。それが現在の「楓・カエデ」という訳であります。そして、もみじの代表格として、カエデのことを「モミジ」とも言う。そもそも「カエデ」はややこしいのでありますな。因みに、カナダ人の男性と結婚した姪の娘(2歳)の名はカエデ(Kaede)でありますが、こちらは少しもややこしくなくて、只々可愛いだけ。小生には少しもなついてくれないという不満はありますが(笑)、何れそのうちにであります。(ウリカエデと思った木の実) さて、そのカエデの実もこのように薄茶色になってまいりました。 (同上)<参考>2016年 9月21日の記事 2016年10月20日の記事

2016.10.26

コメント(4)

-

岬麻呂旅便り194・北東北の紅葉

ブログネタが切れても、よくしたもので、外からネタが舞い込んで参りました。友人・岬麻呂氏よりの旅便りが本日届いたのであります。 今回は、東北の紅葉を訪ねての旅であったようです。(八甲田ブナ林の紅葉) 見事なブナ林の紅葉です。 旅の行程や写真の説明は、以下の岬麻呂氏の「報告194」及び「写真説明文」に記載の通りでありますので、これをご参照下さい。クリックするとフォト蔵の写真に切り替わります。更にこれをもう一度クリックすると大きい画面表示になりますので、字が小さ過ぎて読み辛い場合はお試し下さい。(旅・岬めぐり報告194)(写真説明文by岬麻呂) 以下、岬麻呂氏提供の北・東北の紅葉をお楽しみ下さいませ。(奥入瀬渓流・三乱の流れ)(発荷峠展望台から十和田湖を望む)(十和田湖の朝霧)(十和田湖)(八幡平アスピーテライン・蒸けの湯)(玉川渓谷・玉川温泉付近)(乳頭温泉郷・鶴の湯)(青池)(艫作埼灯台)(不老不死温泉)(西目屋村・暗門川) <参考>過去の岬麻呂旅便り関連記事はコチラ。<追記>記事アップ後に、岬麻呂氏より追加で写真が送られて来ていることに気付 きました。 写真の写りが今一つであったので、送らなかったが、上記の「報告194」 記載の十和田湖畔温泉と蟹場温泉の写真もあった方がよかろうと、追加で 送って下さったようです。 写真に付して戴いた岬麻呂氏の説明文も併せ付記して置きます。(十和田湖畔温泉の夕暮) 川が県境で、左側が秋田県、右側が青森県です。 宿の料理、秋田県側では「きりたんぽ鍋」と「いぶりがっこ(大根の燻製、漬け 物)」が、青森県側では「陸奥湾のホタテ料理」が、必ず出ます。肉料理は秋田 牛、青森牛とそれぞれを主張しています。 川の名前は神田川。湖に近い橋は両国橋。歌謡曲の題名みたいです。(蟹場温泉露天風呂) 宿から離れた(50~60m。冬は除雪するので長靴が常備されている。)露天風 呂です。光線不足とカメラの所為で写りが悪い。 <(ヤカモチ・注)あくまで光線とカメラの所為であり、岬麻呂氏の「腕」の 所為ではないとのご主張であります(笑)。> 小生が入れた上の半畳(ヤカモチ・注)に対して岬麻呂氏からメールがあり、言い訳ではないが、鍵もない露天風呂の脱衣場、一眼レフのカメラを持ち込むのは盗難の惧れもあり、勇気が要る、よって、コンパクトデジカメを持ち込むことにしているので、画素数も小さく、ピントも甘くなってしまう、というような主旨の「反論」(笑)がありました。 まあ、確かに露天風呂にカメラを向けるのは少し気を使うことでもあり、手早く撮影すことになり、ピントをじっくり合わせている暇がないという場合が多いでしょう。従って、岬麻呂氏の「腕」の問題ではないことに、「納得」して置くことにします(笑)。 尤も、ブログ写真としては、これで十分。何ら問題のない写真かと小生には思えますので、ご愛嬌までに半畳を入れたに過ぎないのであります。ということで、またまた、再追記であります。

2016.10.24

コメント(4)

-

この実何の実のその後

9月17日の日記で、「この実、何の実」として写真掲載した実が、その後こんな風になっていました。 <参考>銀輪花散歩・秋づけば 2016.9.17.(「この実、何の実」のその後) 未だ、その正体と言うか、名前は不明なのであるが、1ヶ月余が過ぎて、実はこのように黒褐色に変っていました。遠目には「蓑虫」に見えなくもない。 一方、この実の生っている木の向かい側にあった、ウリカエデ(と言っても、小生が一応「ウリカエデ」ではないかと推定したまでであって、真実ウリカエデであるかどうかは保証の限りではないのであるが)の実は9月21日に紹介申し上げた姿と左程に変わってはいない。少し干からびた感じになり、薄茶色に変色し始めているようでもあるが。 <参考>90万アクセス通過・ウリカエデとコキア 2016.9.21.(ウリカエデの実) (同上) この処、ゆゑあって銀輪散歩もご無沙汰で、その関連のネタも是無く候へば、昔の写真で記事を構成したりと小手先の誤魔化し・その場しのぎを続けて居りましたが、それもネタ切れ。ブログ更新のないままに4日間を徒過しました。余り空白期間が長引くと「ヤカモチも遂に逝ったか」ということになってもいけませんので、この辺で更新することにした次第であります(笑)。 生存していること、存命であることの証しとしての更新にてあれば、内容はさて置きの「カタチばかり」の記事であります。 などと言うと、日頃の記事が「内容のある」記事であるかの如き誤解が生じかねませんので、正確には、「どの道、五十歩百歩の記事なれば」という文章を何処か適当な位置に挿入すべきでありますかな。

2016.10.20

コメント(8)

-

第182回智麻呂絵画展

第182回智麻呂絵画展 作品点数は6点と少ないのですが、第182回智麻呂絵画展を開催させていただきますので、どうぞご高覧下さいませ。<参考>他の智麻呂絵画展は下記からご覧になれます。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ まず最初はフウセントウワタ(風船唐綿)です。 これは、凡鬼さんご夫妻であったか小万知さんであったか、ちょっと記憶が曖昧になっているのですが、先月24日の若草読書会の折にお持ち下さったものです。(風船唐綿) 風船唐綿の絵は初登場かと思いきや、これが3回目でありました。 過去2回の作品も併せ再掲載して置きます。 (第21回展作品) (第48回展作品) 以下の3点も凡鬼ご夫妻がお持ち下さった花や野菜から絵にされたものです。(白彼岸花) 彼岸花はこの絵画展では常連の花。今回の作品が19作目となります。 過去の作品もいくつか再掲載して置きます。 (第166回展作品) (第148回展作品) (第148回展作品) (第129回展作品) (第129回展作品) ヤカモチ館長の手許にある資料から、凡鬼さんの句の中で彼岸花を詠んだ句をご紹介して置きます。 兄逝くを待ちて咲きたる彼岸花 (岩出くに男第一句集「晏」より) 世俗とは一線画すか曼珠沙華 (凡鬼 若草メール句集より)(冬瓜) (第88回展作品) 凡鬼さんが栽培された冬瓜と茄子の絵も、この展覧会ではお馴染みの画題であります。今回の茄子は随分と細長い品種のようです。 冬瓜の絵はこれが7作目。茄子も同じく7作目になります。(茄子) (第38回展作品) 雨の糸秋茄子の味深めをり (凡鬼 若草メール句集より) 次の百合AとBは、絵に描こうと花屋さんで智麻呂さんご自身が買い求められたものだそうです。(百合A) 山百合に願ひかけたり淡い恋 (凡鬼 若草メール句集より) 百合花粉触れるものみな染めあげる (同上)(百合B) 今回は、展示作品数が少なかったので、過去の作品も併せご紹介申し上げました。 本日も、ご来場、ご覧下さりありがとうございました。

2016.10.15

コメント(8)

-

ドラゴンドラ

一昨年の秋に銀輪散歩で苗場方面に出掛けましたが、ブログにアップしないまま月日が経過してしまい、いつしかそのことも忘れてしまっていました。 そろそろ、紅葉の季節でありますので、遅すぎるアップではあれど、季節的にはマッチしていますので、本日は、その折の写真で記事を構成してみます。(苗場プリンスホテルのホームページより転載) 越後湯沢駅前からバスで二居、田代ロープウェイ山麓駅前で下車、田代ロープウェイで山頂駅へ。(二居湖・田代ロープウェイから)(同上)(田代ロープウェイ・山頂駅から) (田代ロープウェイ山頂駅付近)(同上・田代湖) 林の向こうに見えているのが田代湖。 田代湖畔を暫し散策。 (田代湖)(同上) (同上)(同上) 湖面の青に紅葉し始めた山が美しく映える。 (同上) (同上) 空はひたすらに青く、湖面はさらにも深い青さ。(同上) (田代湖遠望) 田代湖から引き返して、ドラゴンドラ山頂駅へと山道を下る。(田代ロープウェイ山頂駅からドラゴンドラ山頂駅へ) (同上)(同上)(同上) ドラゴンドラ山頂駅周辺は、結構な人出で賑わっていました。 ドラゴンドラ・ロープウェイで、山麓駅へ。(ドラゴンドラ) アトは、ゴンドラからの眺め、紅葉を写真でお楽しみ下さい。 年月が経過したので、なすべき説明もコメントもなしであります。 (ドラゴンドラからの眺め) (同上) (ドラゴンドラ)(紅葉する山) (同上) (同上) (同上) (同上)(同上) 山麓駅からバスターミナル・シュネーまではシャトルバスがある。 (バスターミナル・シュネー)(苗場スキー場、バスターミナル・シュネーから) 在庫のというか死蔵のというか、忘れ去られていた古い写真による、2年遅れのピンボケ銀輪散歩レポートでありました。

2016.10.13

コメント(10)

-

囲碁例会・シラキの実とラクウショウの実

本日は囲碁例会で梅田スカイビルまで銀輪(MTB)を走らせました。 8月は2回目が休会、9月は2回とも欠席、10月の1回目は休会であったので、8月3日以来の久々の囲碁例会への出席です。 いつもの通り、途中、れんげ亭で昼食。れんげの郎女さんとは8月21日の銀輪散歩で偶然お店の前でお会いして以来です。今日、気が付きましたが、新しい小型の自転車が店の前に駐輪していました。多分、れんげの郎女さんの自転車だと思いますが、もしそうなら新しい自転車を購入されたということであるのでしょう。(れんげ亭) れんげの郎女さんはスマートフォンが壊れたか紛失したか、そのようなことを仰っていて、友人、知人の電話番号やメールアドレスが全部わからなくなってしまって困っている、とのこと。他のお客さんも居られたので詳しいことはお聞き出来ていませんが、取り敢えず小生の電話番号とメルアドはメモしてお渡しして置きました。 スマホであれ、PCであれ、データが消失してしまうと、たちまち困ってしまうというものでしょうな。便利なものは、それが使えなくなると不便が倍になる。 さて、今回の囲碁例会の出席者は福〇氏、村〇氏と小生の3名。但し、久々に青〇氏が梅田スカイビルにあるクリニックに来られたついでに、ちょっと立ち寄られたので、同氏も含めると4名になる。クリニックの受診予約時間までの30分程度ということで、青〇氏と久しぶりに1局打ちました。中央の混戦で黒の大石が頓死し、小生の中押し勝ちとなりましたが、これは早打ちによる同氏の読み違えがあった所為でしょう。 次の福〇氏との対局では、今度は小生のうっかりミスが続き、中押し負け。村〇氏には10数目の大差で勝ち、今日は2勝1敗。これで今年の通算成績は22勝15敗。どうやら、今年は勝ち越しで終わりそうです。昨年が勝ち負け同数、一昨年が負け越しでしたから、3年振りのこれも久々の勝ち越しということになる。(シラキ<白木>の実)<参考>シラキ・樹木図鑑 会場に入る前に、梅田スカイビルの里山に立ち寄ってみた。 ナナカマドやムラサキシキブ、コムラサキ、イヌビワ、ハクサンボクなどが実をつけていましたが、未だ色づく少し前の状態。 そんな中にこんな実を見つけました。三つがワンセットになったような面白い形の実である。白木(シラキ)という木の実である。(同上) 往路も復路も立ち寄り先はなく、これと言って写真もありませぬ。 ということで、「実」ついでに、先日、花園中央公園で見た、ラクウショウの実をご紹介して置きます。 ラクウショウはメタセコイアを小型にしたような木であるが、実の方は、メタセコイアのそれよりも大きい。(ラクウショウ) 右手前の自転車は小生の銀輪の相棒のMTBである。 沢山の実が生っている。(同上)<参考>ラクウショウ・Wikipedia 近寄って見ると、こんな感じ。(ラクウショウの実)(同上) メタセコイアは別名アケボノスギ(曙杉)というが、ラクウショウ(落羽松)は別名ヌマスギ(沼杉)という。松なのか杉なのか。この木はヒノキ科(またはスギ科)であると言うから益々ややこしい。 まあ、松でも、杉でも、檜でも、小生にはどうでもいいのであるが、別名、沼杉という名が示すように、水際や湿地に適応した木のようです。この木の面白さは気根である。以前の日記でもこの木の気根を紹介していますので、興味ある方は下記参考記事をご覧下さい。 <参考>銀輪断章 2014.1.24. 「青い屋根」訪問 2014.1.31.

2016.10.12

コメント(6)

-

いまさらにいまそら

今朝は青空も覗いていたが、午後になってすっかり雲に覆われて、空は無表情になりました。無表情も一つの表情であるから、表情が無いわけではない。 では、無表情とは何? これと言って名付けることの出来ない表情、単に名の無い表情ということに過ぎないのですかね。それは見ている側の問題で、表情を作って居る側である、空の問題ではないのである。 こういう議論を「空論」と言うのでしょうな(笑)。 或は、雲を掴むような話、とも言う。(2016年10月11日の、今朝の空) 先日のTVでイマソラという空の写真の投稿が流行っているというようなことを言ってましたが、吾輩の「イマソラ」はこんな風でありました。 <参考>#イマソラ 万葉人も「空」に様々な思いを馳せて歌に詠んだようです。空の万葉歌を列挙して置きましょう。小生が、これまでに撮った空の写真などを添えて、イマサラのイマソラであります。み空行く 月の光に ただ一目 あひ見し人の 夢(いめ)にし見ゆる (安都扉娘子 巻4-710)(空を行く月の光のもとでただ一目見ただけの人が夢に現れます。) み空ゆく 月讀壮士(つくよみをとこ) 夕(よひ)去らず 目には見れども 寄るよしもなし (巻7-1372)(空を行く月讀おとこよ。夜にはいつも目には見るが近寄るすべがない。) さ夜中と 夜は深(ふ)けぬらし 雁が音の 聞ゆる空ゆ 月渡る見ゆ (巻9-1701)(真夜中かと思うほどに夜が更けたようです。雁の声が聞こえる空を月が渡って行くのが見える。)蒼天(おほぞら)ゆ 通ふ吾(われ)すら 汝(な)がゆゑに 天の川路(ぢ)を なづみてぞ来し (巻10-2001)(大空を行き通う私ですら、あなた故に天の川の道を苦労して来ました。) この夜らは さ夜ふけぬらし 雁が音の 聞ゆる空ゆ 月立ち渡る (巻10-2224)(今夜はもう更けたらしい。雁の声が聞こえる空を月が渡って行く。)こと降らば 袖さへぬれて とほるべく 降りなむ雪の 空に消(け)につつ (巻10-2317)(どうせ降るなら、袖まで下に濡れ通るほど降って貰いたい雪が、空で消えている。)はなはだも ふらぬ雪ゆゑ こちたくも 天(あま)つみ空は 陰(くも)らひにつつ (巻10-2322)(ひどくも降らない雪なのに、こんなにも大空は曇りわたっている。) ふる雪の 空に消(け)ぬべく 恋ふれども あふよしなくて 月ぞ経にける (巻10-2333)(降る雪が空で消えるように、身も心も消えんばかりに恋い慕っているけれど、逢うすべがなくて月日が経ってしまった。) たもとほり 往箕(ゆきみ)の里に 妹を置きて 心空なり 土は踏めども (巻11-2541)(往箕の里にあなたを置いて、心は上の空だ。足は土を踏んでいるが。) (注)往箕=所在不詳の地名東細布(よこぐも)の 空ゆ延(ひ)き越し 遠みこそ 目言(めごと)疎(うと)からめ 絶(た)ゆと隔てや (巻11-2647)(横雲が空を通ってはるか向こうへ越えて行くように、遠いからこそ逢うことも、言葉を交わすことも途絶えがちになっていますが、絶えてしまおうとして隔てているのではありません。) (注)東細布の=よこぐもの、しきたへの、など様々の訓があって定まらない。 この山の 峯に近しと わが見つる 月の空なる 恋もするかも (巻11-2672)(この山の峰に近いと私が見た月のように、こころ空なる恋をすることよ。)み空行く 名の惜しけくも 吾は無し あはぬ日数多(まね)く 年の経ぬれば (巻12-2879)(大空に広がるように名が立つことになっても、私には惜しいことはない。逢わない日が多くなって年月が経ってしまったから。) 立ちてゐて たどきも知らず わが心 天つ空なり 土は踏めども (巻12-2887)(立ったり座ったり、どうしていいかわからず、私の心は上の空です。地面は踏んでいるけれど。)うたがたも いひつつもあるか 吾ならば 地(つち)には落ちず 空に消(け)なまし (巻12-2896)(きっと言っているに違いない。私ならば、地面に落ちず、空に消えてしまいたい。) 吾妹子が 夜戸出(よとで)のすがた 見てしより 情(こころ)空なり 地(つち)はふめども (巻12-2950)(あなたが夜、戸の外に立つ姿を見て以来、心は上の空だ。地面は踏んでいるけれど。)ひさかたの 天つみ空に 照れる日の 失(う)せなむ日こそ わが恋止まめ (巻12-3004)(大空に照る太陽がなくなる日にこそ、私の恋も止むのでしょうが。) (注)照れる日の=照る月の、とする訓もある。 下毛野(しもつけの) 安蘇(あそ)の河原よ 石踏まず 空ゆと来(き)ぬよ 汝(な)が心告(の)れ (巻14-3425)(下野の安蘇の河原を石も踏まず、空を飛ぶ気でやって来たんだよ。お前の気持ちを言ってくれ。) み空行く 雲にもがもな 今日行きて 妹に言問ひ 明日帰り来む (巻14-3510)(大空を行く雲であったらなあ。今日行って妻と語らい、明日には帰って来ようものを。)み空行く 雲も使と 人はいへど 家づと遣らむ たづき知らずも (巻20-4410)(大空を行く雲も使者になると人は言うけれど、家への土産を託する方法がわからない。)

2016.10.11

コメント(11)

-

偐万葉・ひろみ篇(その9)

偐万葉・ひろみ篇(その9) 本日は、シリーズ第269弾、偐万葉・ひろみ篇(その9)とします。 今回で、このシリーズに掲載の偐家持作成歌数は5013首となり、5000首を超えました。また、ブロ友氏の作成歌総数は554首となりましたので、総掲載歌数は5567首にもなりました。 <参考>過去の偐万葉・ひろみ篇はコチラ ひろみちゃん8021氏のブログはコチラ 偐家持がひろみの郎女に贈りて詠める歌19首 並びにひろみの郎女が詠める歌4首 ひろみの郎女が贈り来れる歌1首待つ昨夜 咲くやこの花 咲いたろか 咲いておくれよ はかない美人 (ひろみの郎女) 偐家持が返せる歌1首咲くといふも 咲かぬときあり 咲かぬといふ 咲くとは待たじ 咲かぬといふものを (愚美人草) (本歌)来むといふも 来ぬ時あるを 来じといふを 来むとは待たじ 来じといふものを (坂上郎女 万葉集巻4-527)朝(あした)咲き 夕(ゆふべ)閉じぬる たはみづら また咲く朝(あさ)を 待てと言ふらし (明日朝郎女(あすあさのいらつめ)) (注)たはみづら=ジュンサイ、ヒルムシロなどの説がある不詳植物であるが、 睡蓮説もある。 ひろみの郎女が追和せる歌1首月下の花 待てど暮らせど 蕾のまま 再び開け スイレンのごと (睡蓮) 無視といふも 虫の見ゆるは 無視かたく 虫にぞさはる 虫にありける (左目虫麻呂)ひむがしに 妹ゆく道を くりたたね 北にし寄せむ そのナビもがも (中臣偐宅守) (注)北にし寄せむ=初案「北にし寄せる」を変更した。 (本歌)君が行く 道の長路(ながて)を 繰り畳(たた)ね 焼き亡ぼさむ 天(あめ)の火もがも (狭野弟上娘子 万葉集巻15-3724) (中之島公会堂) (木村重成表忠碑) ひろみの郎女が追和せる歌1首やっとのこと 探しあてたり 表忠碑 寂びしげなりや 木村重成 (グローバルになりたい重成表忠碑) たまたまに 見つけし苗木 トネリコは 育てや枝葉 たなびくまでに (舎人郎女) (本歌)ぬばたまの 夜霧は立ちぬ 衣手を 高屋の上に たなびくまでに (舎人皇子 万葉集巻9-1706) (注)高屋=奈良県桜井市高家 トネリコの 苗木植ゑたる 我妹子の トナリのネコは クロネコならむ (ネコダマシの皇子) ひろみの郎女が追和せる歌1首クロネコも 植ゑて喜ぶ トネリコは 白花恋し シロネコ姫か (シロネコ姫に恋するタロ) (トネリコの苗木) 向かう受け 狙ひてすべる 下の句で 向かう脛打つ ことも多かり (注)初案「狙って」を「狙ひて」に修正した。銀輪は 花さへ実さへ その葉さへ いや秋こそと われは待たなむ (本歌)橘は 実さへ花さへ その葉さへ 枝(え)に霜降れど いや常葉(とこは)の樹 (聖武天皇 万葉集巻6-1009)総絞り 姉の下がりぞ 浴衣から 仕立て直しの 洋服ぞこれ (自慢郎女) (本歌)紫は 灰さすものぞ 海石榴市(つばいち)の 八十(やそ)の街(ちまた)に 逢へる兒や誰(た)れ (万葉集巻12-3101) (総絞りの浴衣から仕立て直した服)吉城園 入るによしなし 我妹子の ブログの記事で 見るもよしかな (葭葦(よしあし)家持) (注)初案「入(はい)るよしなし」を「入(い)るによしなし」に修正。 (本歌)我妹子(わぎもこ)に 衣(ころも)春日の 宜寸川(よしきがは) よしもあらぬか 妹が目を見む (万葉集巻12-3011) (右、吉城園。左、依水園。) 吉城川 いづく水谷と なるをみず 依水に居座る 妹もみずやと (水家持) (注)奈良公園を流れる小川、吉城川は上流で水谷川と名を変える。 (吉城川) をちこちに なら枯れなるか 生駒山の こちらなにはの ならならざるに (偐奈良麻呂) すかんぽは かじるにとどめ 食材と せぬがわれらの 里の習ひぞ (河内黒人) (注)すかんぽ=イタドリのこと。万葉集の「壱師」はイタドリの花とする説も ある。 道の辺の 壱師の花の いちしろく 咲けるその道 われも知るなり (本歌)路の辺の 壱師の花の いちしろく 人皆知りぬ 我が恋妻は (万葉集巻11-2480) (注)壱師=彼岸花 (彼岸花咲く道) 石橋は いしばしと読むや よしわれは いははしと読まむ 万葉調に (偐万葉田舎家持) (本歌)人皆は 萩を秋といふ よしわれは 尾花が末(うれ)を 秋とは言はむ (万葉集巻10-2110) (佐保川に架かる石橋)御食(みけ)つ国 志摩の海人には あらねども 小船に乗りて 妹ゆくらむか (本歌)御食(みけ)つ国 志摩の海人ならし 真熊野の 小船に乗りて 沖辺こぐ見ゆ (大伴家持 万葉集巻6-1033) 観音と 妹見しものを 吾が見れば 恵比寿に見ゆる 鯛は見えねど (三日坊主) (注)三日坊主=十日戎に掛けた洒落。 (観音?恵比寿?)昨日(きそ)志摩の 猫と遊びし ひと今日は ラグビー見つつ 花園なるや こもりのみ をればいぶせみ 銀輪を かけむとするも あれこれありて (大王埼の猫) (花園ラグビー場)<注>掲載の写真はひろみちゃん8021氏のブログからの転載です。

2016.10.09

コメント(6)

-

玉子と気球

昨日、友人の家近氏から絵が届きました。 先月21日に同氏の個展にお伺いしたことは、同22日の日記でご紹介申し上げましたが、その中の作品から1点を適当に選んで送ったから、貰って下さい、というお電話が同氏からあり、それを追いかけるようにして、額装された絵が届きました。思いも掛けぬプレゼントであり、嬉しい限りであります。 額装のままでは、ガラスに電灯や室内の景色が映って絵がうまく撮影できない。ということで、額から絵を取り出して撮影しました。カンバスの裏面には、「〇〇兄へ 2016年10月 家近健二」という、同氏独特の特長のある字体の絵筆による文字が記載されていました。 (「玉子と気球」) 梱包材の段ボール箱には「玉子と気球」と書かれていましたから、この作品のタイトルは「玉子と気球」なのでしょう。玉子だからニワトリの卵ということになるが、このタイトルは見たままそのもの。この絵によって作者が表現しようとしたもの、或は伝えようとしたものや意図したものは、このタイトルでは何とも定め難い。それは見る側で如何様にも解釈してくれ、ということであるのでしょうか。 音楽について、言葉で説明できるものなら、それを曲にする必要はない、とどなたかが仰っていましたが、それは絵画についても当てはまるでしょう。いくつかの小説や劇作や詩歌など言葉によって紡がれる文学作品に於いてもそれは当てはまるかも知れない。 イメージの世界、夢の世界。それらについて言葉で説明しようとすればするほど、その説明からすべり落ちるものがぽろぽろと生じてしまう。説明することによって、当初のイメージとまるで違ったものになってしまうということはよくあること。 絵から受けるイメージや情動も亦同じであります。 家近氏は、小生のお礼の電話を差し上げた折の会話の中で「僕が描こうとした意図と僕の絵を見ての一般の人の受け取り方、理解の仕方が、少しずれていると言うか、食い違いがある。貴兄なら僕の意図を正しく理解してくれるのではないかと思ったので・・。」という何とも重たいボールを投げて来られました。 作者の意図や狙いを受け手側が正しく受け止め、十全に理解することなど、土台無理なのであるから、上のような齟齬が生じるのは必然的なこと。作品は発表されたその瞬間から、作者の意図とはかかわりなく受け手側の解釈や理解・評価の中を一人歩きするものであるのだから、小生だって自分勝手に解釈し、イメージし、理解したり、理解できなかったりするしかないのである。氏の価値観や思想的なことは小生も共鳴する部分が多く、その人となりもよく存じ上げているから、妙な偏見を持って作品を見ることはない、という意味での上の言葉であるのなら、有難く承って置くというものではあるが(笑)。さりながら、氏の絵画やそのモチーフなどについて、氏からお話をお聞きしたこともなく、そのような会話を交わした記憶もない上に、絵画については全くの素人の小生。絵の理解などとは対極の位置に居り、「吾事に非ず」なのである。 そんな訳であるから、この「玉子と気球」、作者の意図や狙いは、ありていに言えば、小生にもよくは分からないのである(笑)。地上にある玉子と天空へと向かう気球、であるから、玉子は「誕生」乃至は「誕生以前」であり、気球は「死」乃至は「復活」でもあるか、或は、玉子は閉じ込められた思念で、気球は解放された思念、などとイメージを膨らませるしかないのであります。 赤い玉子。内側から赤々と輝き始めている玉子。これを見ていて安倍公房の「赤い繭」という作品がかもすイメージとも重なりましたが、それは赤い玉子と赤い繭という類似に過ぎない単純なイメージ連合。 <参考>安倍公房「赤い繭」 繭は蚕が蛾に変身するための第二の卵であるのだが、「赤い繭」のそれは「おれ」という男が足先から糸を出してほどけ出し、「おれ」の消滅と引き換えにその糸が紡いだ繭にて、繭が完成した時には、主体である「おれ」がもういない、という世界。蛾にも蝶にもならない、静けさだけがある終末の世界。 赤い繭が「空っぽな赤さ」であるなら、この玉子はそれとは反対の「充満する赤さ」である。どくどくと脈打つ命の赤さ、まだ何になるとも自身にも分らぬままに、怒りにも似た何かを、或は怒りや悲しみや喜びや希望や絶望やらが未分化のまま絡み合った何とも名指し難い何かを充満させている赤さである。背後の気球が白く軽やかなのと好対照になっている。この絵では「おれ」は気球に乗って、その何とも名指し難いナニモノかの誕生を眺めているのでもあるか。 これ以上、勝手なことをほざいていては、ヤカモチお前もか、と氏に言われそうですから、もう止めて置きます。 一つの絵を見ても、人それぞれにどう見えるかは、人それぞれでしかないし、同じ人でも見る時間や心の在り様が違っていると、違って見えるというものでもある。例えば、この絵の写真をPCの編集機能を使って編集すると下のようになるが、人も亦、自身の脳の中で、このような編集をして、全てのものを自身の見たいように見ているのではないでしょうか。だからこそ、人は互いに話し合う必要があり、互いの違いを認め合う必要があるとも言えるのであるが。 いつであったか、ブロ友のビッグジョン氏が「断定的な物言いは差し控えるように努めている。」というようなことをブログに書いて居られましたが、けだし、達人の言であります。小生もかくありたきものと・・。 さて、この玉子、我が家のどの部屋に飾ろうか。<参考>生前葬と言う名の個展ーー家近健二個展 2016.9.22.

2016.10.06

コメント(9)

-

岬麻呂旅便り193・大雪山系の紅葉とガーデン巡り

昨日3日に友人の岬麻呂氏から旅便りが届きました。 今回も北海道です。9月26日~29日、関西空港~新千歳空港~富良野~旭岳温泉~旭川市・上野ファーム~上川町・大雪森のガーデン~大雪高原温泉~美瑛の丘~四季彩の丘~富良野鳥沼公園~麓郷の森・木力工房(わがブロ友のfurano-craft氏が経営)~新富良野プリンスホテル・風のガーデン~麓郷展望台~十勝千年の森(ガーデン)~新千歳空港~関西空港という旅。 詳細は、下掲の「旅報告193」に記載の通りです。 字が小さくて読めない? 大丈夫です。下記の「コチラ」をクリックすると拡大画面で読むことができます。(旅報告193 拡大画面はコチラ) もう、上で十分。小生が説明を付け加える必要もありませんので、以下の写真で、ひと足早い北海道の紅葉風景をお楽しみ下さい。 以下の写真の説明文で※青字表記のものは、岬麻呂氏が小生宛に送って下さった写真メールに付されていた同氏の説明文です。※青字表記の説明文のない写真は、上の「報告193」に説明文がありますので、それをご参照下さい。(大雪旭岳・標高2291m)(旭岳斜面・姿見駅直下北側の紅葉)(旭岳の朝焼け) ※目覚めてホテル室内から撮影。急いで屋外に出たが終わっていた。 日の出を待ったが、雲が出て撮影できず。(満月沼) ※旭岳ロープウェイ姿見駅近辺にある。 地面の紅葉は「チングルマ」です。(上野ファーム)(大雪高原)(同上)(富良野・鳥沼公園) ※富良野界隈で一番早く「カエデ、ツタ」が紅葉するので、 私の紅葉標準木(2本あるが、少し左のものは、これから 色づく)にしている。(風のガーデン・トリカブトの花)(東大演習林資料館・秋風景) ※春夏秋冬の写真を撮りつづけていますが、秋の紅葉が青空に 映えているのは1枚も撮れてなかった。今回は資料館の秋、 背景が青空でした。 ところで、東大演習林資料館の近くに、わがブロ友のfurano-craft氏が経営する木力工房がある。近くと言っても、どの程度の近くなのかは、よくは存じ上げぬ。 で、前回7月の富良野旅行に続き、今回の旅行でも岬麻呂氏がfurano-craft氏をお訪ねになることは、前回の富良野旅行のご報告を頂戴した時の両氏からのメールで夙に承知して居りましたが、そのお言葉通りにご訪問されたようであります。波長が合ったのか、ご両名はすっかり親しくなってしまわれたようであります。 小生のブログによって、岬麻呂氏はfurano-craft氏のことをお知りになり、以前から、何度も富良野に旅をされていることもあってか、同氏はfura氏に興味をお持ちになられたよう。それで、7月の旅行のついでにお立寄りになられ、今回の再訪となった次第。ブログ交流を長らく続けている小生が未だご対面を果たしていないブロ友さんであるのに、友人が先にそのブロ友さんと懇意になってしまわれた。妙な感じでもあり、愉快でもあります(笑)。これも「縁に導かれて」というものですな。 <参考>過去の偐万葉・ふらの篇はコチラ。 furano-craft氏のブログはコチラ。 同氏開設の木力工房・富良野麓郷庵(富麓庵)のHPはコチラ。 過去の岬麻呂旅便り関連記事はコチラ。

2016.10.04

コメント(14)

-

虫散歩・シジミとイチゴとカエル

本日は虫散歩であります。 と言っても先日の墓参の折やその他の折にたまたま見掛けた虫に過ぎないのでありますが・・。 この処、雨が多く、銀輪散歩も控え気味。 在庫の写真で記事をつないでいます。(ヤマトシジミ) わが里は河内であって大和ではないのであるが、ヤマトシジミは河内野にあっても大和シジミであって、河内シジミとは言わない。 蝶の季節もあと僅か。何やら寂しげに見えるのは気の所為か。吹く風も 秋にしあれば しみじみと やまとしじみも もの思ふらし (偐家持)(シャクガの仲間、イチゴナミシャク) これは、多分シャクガの仲間のイチゴナミシャクという蛾ではないかと思う。 わが友人には蝶に詳しい蝶麻呂君が居るのだが、彼が蛾にも詳しいのかどうかは存じ上げぬことにて、彼に問い合わせはしていない。 従って、イチゴナミシャクであるかどうかは保証の限りではないのであるが、ヤカモチの一存でイチゴナミシャクとして置きます。 その名からしてイチゴによく付く蛾なんだろうか。まあ、何にしてもこれがイチゴナミシャクでなかったならば、「イチゴナミシャク、くしゃみするかも」でありますが、ヤカモチは「エヘン」と咳払いの一語で済ませる所存。それで咳任を取った心算です。 (同上) (アマガエル) 足元にぴょんぴょん跳ねる小さな生き物。アマガエルでした。 カメラを向けるとどんどん逃げて行くので、なかなか撮影できない。墓石にとまった処で、接近、ようやく撮影に成功しました。 大きな黒い目がなかなかに可愛い(笑)。 蛙の万葉歌を少しばかり記載して置きます。今日もかも 明日香の川の 夕さらず かはづ鳴く瀬の さやけかるらむ (万葉集巻3-356)家人に 恋ひ過ぎめやも かはづ鳴く 泉の里に 年のへぬれば (石川廣成 万葉集巻4-696)思ほえず 来ましし君を 佐保川の かはず聞かせず かへしつるかも (鞍作益人 万葉集巻6-1004)かはづ鳴く 清き川原を 今日見ては いつか越え来て 見つつ偲はむ (万葉集巻7-1106)佐保河の 清き河原に 鳴く千鳥 かはづと二つ 忘れかねつも (万葉集巻7-1123)かはづ鳴く 甘南備河に かげ見えて 今か咲くらむ 山吹の花 (厚見王 万葉集巻8-1435)(同上) 次はハナアブの一種だと思うが、名前は存じ上げません。 蛾と蝶の境目も小生には曖昧であるが、虻と蝿の境目も曖昧である。しかし、これは虻でしょう。(ハナアブの仲間であるが、名前不詳)(ハナムグリ) コナラの樹液に群がるハナムグリ。 花にとまって花蜜を吸うハナムグリは何やら優雅にも見えるのに、樹液に群がるハナムグリは何とも浅ましく見えるのは、見る側の偏見という奴ですな。(同上) (コガネムシ) これは、夜に我が家に飛び込んで来たコガネムシ。

2016.10.03

コメント(4)

-

墓参・花散歩(ツユクサなど)

本日は月例の墓参。その往復の道は、花散歩の道でもありました。 先ず、目にとまったのはツユクサ。オキザリスやタデやタマスダレなどが咲く草むらに沢山咲いていました。(ツユクサとタデ)(ツユクサとタデとオキザリス)(ツユクサとイノコヅチ)(ツユクサの横顔) ツユクサの花は、近くに寄って見るとそのデザインがなかなかに凝ったものであるということに気付かされる。(ツユクサ)(今日の言葉) 今日の門前の言葉はこれ。 「ひとりの殻を出て 縁あるままに 人に遇う 仏に遇う」 縁に導かれての色んな出会いがあり、良きも悪しきも含めて、それらのおかげで今の「わたし」が此処に居る、ということになる。(稲田) 墓への道には、まだこのような稲田も多く残っている。 そろそろ刈り入れの時期でしょうか。(稲穂) 万葉集から「秋の田」の歌を3首掲載して置きましょう。秋の田の 穂の上(へ)に霧(き)らふ 朝霞 何処辺(いづへ)の方(かた)に わが恋ひ止まむ (磐姫皇后 万葉集巻2-88) 秋の田の 穂向きの寄れる かた寄りに 君に寄りなな 言痛(こちた)くありとも (但馬皇女 万葉集巻2-118)秋田刈る 假廬(かりほ)を作り わがをれば 衣手寒く 露ぞ置きにける (万葉集巻10-2174)(注)百人一首や後撰集で天智天皇の歌とされている有名な歌「秋の田の かりほ のいほの とまをあらみ わがころもでは 露にぬれつつ」は、作者不詳の この歌の改作であり、天智天皇の歌ではないというのが定説。 次は楡の実。 楡には、春に花をつけるハルニレと秋に花をつけるアキニレとがあり、ハルニレの木肌は縦に深く割れた裂け目を作るのに対してアキニレのそれは平滑であるから見分けがつくらしい。(楡の実) これは、多分アキニレ。 関西で見掛ける楡はアキニレが多い。 楡は、その樹皮を剥いで内皮をとり、それを日に干して、臼で引いて粉にし、塩を加え、陶人の作った瓶にカニと一緒に入れて、カニの塩辛の調味料にした、ということが、万葉集の乞食者(ほかひびと)の歌(巻16-3886)から覗える。この楡はハルニレのことだという。 ・・・もむ楡を 五百枝剥ぎ垂れ 天光るや 日の気に干し・・ (同上) 楡の木の傍らにはイタドリも実を付けていました。 このようにたわわに実を付けたイタドリの隣には全く実をつけてないイタドリが1本、高々とありましたが、それは雄株のイタドリ。これは雌雄異株。雌花は地味な感じであるが、これに比べて雄花はよく目立つ花。万葉の「壱師の花」は、彼岸花説の他に諸説あるが、イタドリ説もあるということは、以前の日記でも書いたこと。 <参考>銀輪花散歩・秋づけば 2016.9.17. (イタドリの実) ザクロの実も大きくなり色づいています。 (ザクロ) 花散歩と言いながら、実ばかりが続きました。 花も掲載しなくては「はなし」が違うと言われそうですから、花の写真も。と言っても、今日撮った花の写真は上のツユクサのほかにはキンミズヒキだけでした。(キンミズヒキ) と言うことで、今日の写真ではありませんが、マメアサガオの花の写真も併載して置くこととします。 芭蕉は「わが宿は蚊のちいさきを馳走也」と言いましたが、わがブログは豆朝顔を馳走也、であります。(マメアサガオ) <参考>花関連記事 花(1)2007~2011 花(2)2012~2016

2016.10.01

コメント(8)

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 2026年福袋!数量限定🧦選べる 靴下…

- (2025-11-14 21:17:02)

-

-

-

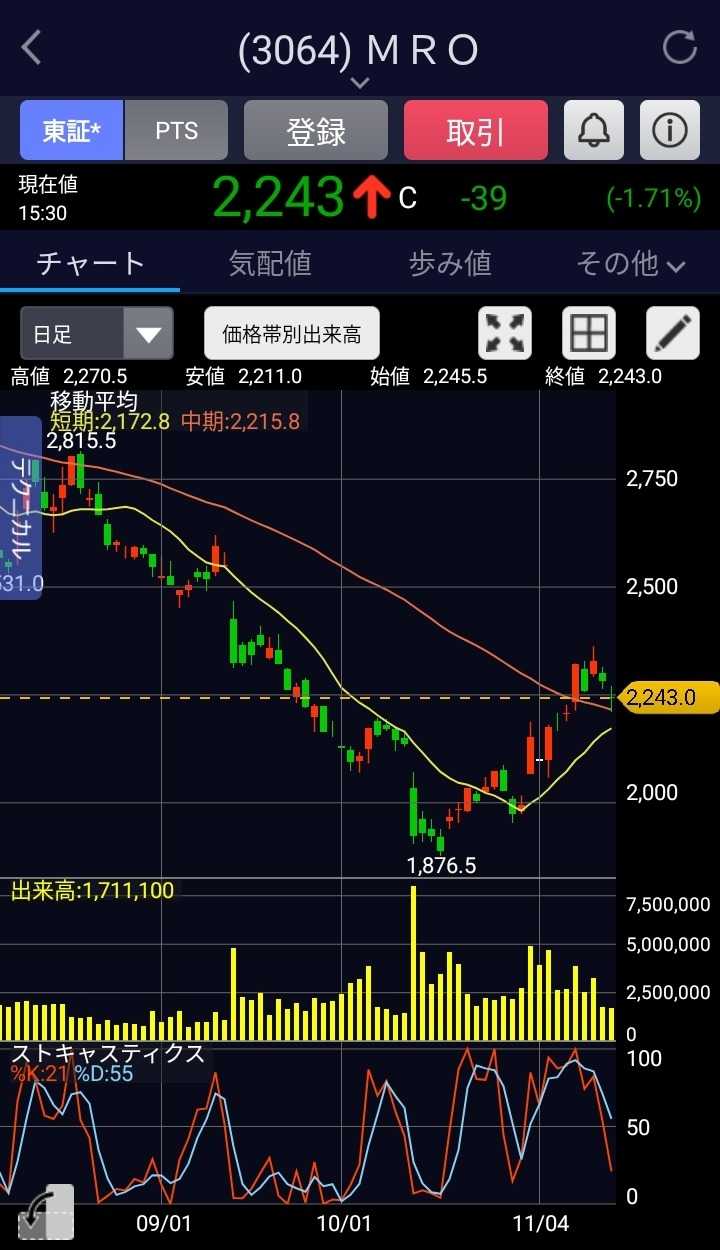

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- 富良野の投資家 五郎 第三話 ( 人…

- (2025-11-14 19:41:15)

-

-

-

- 株式投資日記

- 株式資産は減少、精神的な不安定回復…

- (2025-11-14 17:07:04)

-