2016年12月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

今年1年ありがとうございました。

いよいよ大晦日あと13時間余で今年も終わりますおのづから いはぬを慕ふ 人やあると やすらふ程に 年の暮れぬる(西行法師 新古今集巻6-691)かへりては 身に添ふものと 知りながら 暮れ行く年を 何慕ふらむ(上西門院兵衛 新古今集巻6-692)(夕照1)この1年 偐万葉田舎家持歌集に遊びにお越し下さいました皆さま どうも有難うございました この1年のご愛顧を心より感謝申し上げます来たる2017年新年が皆さまにとってよき年でありますようお祈り申し上げますけん家持(偐家持)(夕照2) この1年、当ブログにコメント戴きましたお方は下記の通りです。 それぞれのコメント、まことに有難く、 楽しく拝見させていただきました。 あらためて茲にお礼申し上げますと共に、 明年も変らぬご好誼のほど宜しくお願い申し上げます。 ひろみちゃん8021氏 小万知氏 ビッグジョン7777氏 偐山頭火氏 ふろう閑人氏 ふぁみり~キャンパー氏 英坊3氏 ウーテイス氏 lavien10氏 あすかのそら氏 オガクニマン氏 frano-craft氏 ひろろdec氏 ☆もも☆氏 童子森の母氏 りち女氏 悪女6814氏 りんご氏 毛越寺氏 siinomi1566氏 ローリングウェスト氏 てらけん氏 マダム・ゴージャス氏 (コメント件数の多い順) 今年1年間の掲載記事件数は178件。 2009年以来、7年間連続していた年間記事件数200件以上が遂に中断する大幅減少となり、記入率も48.63%と50%を割り込みました。 来年はもう少し頑張って記事を書こうかなと思いますが・・。 <参考>年間記事件数の推移 2007年 130 (但し8ケ月) 2008年 193 2009年 216 2010年 203 2011年 222 2012年 233 2013年 251 2014年 241 2015年 210 2016年 178 今年のカテゴリ別の記事内訳は下記の通りです。 今年は当ブログの中心記事となる筈の銀輪万葉関連の記事が激減でした。 花 27(22) 偐万葉 19(22) 囲碁 18(24) 智麻呂絵画展 16(17) 銀輪万葉 15(51) 岬麻呂旅便り 15 (注)昨年までは「友人ほか」に分類。 友人ほか 14(22) 近隣散歩 10(12) ブログの歩み 10(11) 万葉 9( 5) 若草読書会 9( 5) 虫 7( 2) マンホール 1( 3) 和郎女作品展 1( 1) 未分類 7( 8) ( )内は昨年の件数さる年も 今日でさるかや とりあへず 来るとり年の 迎へなどせな (偐家持) 偐家持がこの1年に作った歌もどきの歌は上の戯れ歌を含めて530首で、こちらは昨年の533首とほぼ並ぶ数字となりました。 偐万葉シリーズに掲載の偐家持作の累計歌数は今年末で5013首となって居り、遂に5000首を超えました。 そして、何んと言っても、今年11月に累計アクセス件数が100万の大台を超えたことは嬉しいことでありました。これを励みに、来年も記事更新に頑張って参る所存に御座候。 ということで、これを以って本年最後の記事とさせていただきます。 なお、当方忌中につき(小生自身はこういうことについては全く気にしないのではありますが、気にされるお方もあるかと存じますので)、こちらからの新年年賀の儀は差し控えさせていただくことといたします。 では、どちら様もよきお正月をお迎え下さい。

2016.12.31

コメント(12)

-

墓参・ロウバイ、ムクロジ、河内寺廃寺跡

本日は、年末の墓参。 11月と今月上旬の墓参を欠かしたこともあって、久しぶりの墓参の予定でいた処、生駒市在住の叔母が訪ねて来たので、叔母と妻と小生の三人で墓参することとなった。叔母の夫である叔父は既に亡くなっていて、その墓は我が家の墓の近くなのである。 墓地へと続く坂道に取りかかった処に、蝋梅が既に咲き始めていて、ほのかに芳香を漂わせていました。(蝋梅)(同上) そして、墓参り恒例の「今日の言葉」です。(今日の門前の言葉)道に迷ったら たちどまって 道を知っている人に 尋ねるのが一番 ーー鈴木章子ーー まこと、ご尤もな言葉です。 しかし、道を尋ねる素直な心と道を知っている人を見分ける確かな目がないといけませんですな。 まあ、何事につけても「先達はあらまほしき」ことにて候。(黄葉したムクロジの木) 坂道の途中にあるムクロジ(無患子)の古木の黄葉が葉を散らせていました。 特徴のある実が枝先に沢山なっていました。 落ちている実を一つ拾って帰ったのが下の写真の右側の実。左側の濃い色になっているのは3年前に別の場所で拾って帰って書斎の小物入れに放り込んだままであった実。 実の中には黒い固い種子が入っていて、振るとカラカラと微かな音を立てる。 この実の皮は水に浸すと泡を立てるので、昔の人は石鹸としてこの実を利用したらしい。紫式部や清少納言の時代からそのように使われたようだが、叔母は「子どもの頃、この実を水に浸けて泡を生じさせて遊んだ。」と言っていたから、どうやら石鹸替りというのは間違いなさそうだ。「この中の黒い種子は羽根つきの羽根の玉として使ったそうです。」という小生の説明については、さすがの叔母もそのことはご存知ではなかったようで「あら、そうなの。」と言っていました。尤も、小生の方も3年前にこの実を拾って帰った折にネットで調べてたまたま知ったことに過ぎないのではありました。 <参考>ムクロジ(無患子)・銀輪散歩 2013.4.13. (ムクロジの実) 墓参は、先ず叔父の墓にお参りし、次にわが家の墓にお参りし、ついでに祖父の弟やその妻、子供夫婦(叔母から見れば、叔父・叔母や従兄夫婦)が眠る分家の方のお墓にもお参りして置きました。 叔父の墓は、彼が亡くなった時に、叔母が買い求めたもので、叔母にとっては自身の実家の墓に近いということもあって、今の場所に決めたようである。(墓地) さて、今日の墓参の続きで訪ねたものではなく、以前の写真でありますが、一昨日に寝屋川市の高宮廃寺跡を訪ねたことを記事にしましたので、わが村にもある国史跡・河内寺廃寺跡をご紹介して置くこととします。(河内寺廃寺跡 写真左の基壇が金堂跡、右が講堂跡、手前が回廊跡) 現在、整備工事中で、間もなく完成するのだろうと思いますが、未だ工事用仮囲いに囲まれていて、中に立ち入ることはできません。仮囲い越に昨日撮影したのが上の写真。下の写真は今年8月11日に撮影した写真であります。 (同上・今年8月整備工事中の写真) 小生が子どもの頃は、この辺りを「こんでら」と呼んでいたので、「こんどう・金堂」からの連想で、子ども心に「金寺」かと思っていたのですが、河内寺(かはうち寺、かはち寺、こうち寺)が訛って「こん寺」になったものであったようです。 (河内寺廃寺跡パンフレット・近畿大学文芸学部歴史学科発行) 寺の由緒などは、近畿大学文芸学部歴史学科発行のパンフレットの説明を転載して置きますので、それをご参照下さい。高宮廃寺とほぼ同じ頃に創建された寺のようです。高宮のそれは、薬師寺式の伽藍配置なのに対して、こちらは四天王寺式の伽藍配置になっています。 渡来系氏族の河内連が営んだ寺と推測されます。(同上パンフレット説明文)(同上遺構配置図)

2016.12.28

コメント(10)

-

枚岡から枚方へ

枚岡から枚方へ銀輪散歩。ひらひら銀輪散歩でありますな。 先日(21日)、友人のオガクニマン氏より電話を戴き、元気にしているか、との話。母の葬儀なども一段落して平常に復したや否やというお見舞いの電話でありました。同君とは、昨年1年間一度も顔を合わせることなく過ぎたこともあって、今年の年初に「今年こそは、久しぶりにランチでも一緒に」という話をしていたのであるが、気が付けばもう年末。この分では今年も昨年同様になってしまうので、と本日、枚方まで銀輪を走らせた次第。 銀輪散歩で、そちら方面に出掛けた折には、そのついでに声を掛けるのでランチを一緒に、という話であったので、直行はよろしくなかろうと(笑)、高宮廃寺跡に立ち寄ってから、枚方へと向かいました。 外環状道路(国道170号)に出て、北へと走る。目指す高宮廃寺跡は、第二京阪道路(国道1号)を渡った右側の高台にある。(第二京阪道路を渡る) 奥に見えている遮音壁で囲まれた車道ではなく、自転車はこのような斜路の陸橋で第二京阪道路を渡ることとなる。(同上) と申し上げてもよくはお分かりにならないでしょうから、渡った後、振り返るとこんな眺めであることを、写真でお見せすることとします。尤も、下の写真は往路で撮ったものではなく、復路で撮ったものなので、実際には振り返って撮ったものではなく、信号待ちの間に目の前の景色を撮ったのでありますが、「眺め」の在り様は変わらないでしょうから、「振り返って撮った」ことにして置きます。(渡って振り返ると、このような風景) 第二京阪道路を過ぎて、次の信号のある交差点の手前の細い脇道を右(東)へ500mほど入った処に高宮廃寺跡はある。 急な坂道を登り切った先に見えて来るのは、「大社御祖神社」という銘板のある石鳥居である。(御祖神社)(同上) 式内社にて、祭神は天萬魂命(あめのよろずたまのみこと)。(御祖神社と高宮廃寺説明碑) 高宮廃寺跡は御祖神社境内の一画にある。(高宮廃寺跡) 上の写真の奥の森の中に御祖神社の拝殿・本殿がある。 手前の畑地が元の社殿があった場所らしく「旧宮居跡」の石標が建っている。(同上説明板) 高宮廃寺は7世紀後半の創建にて8世紀にかけて営まれた古代寺院で、一時廃絶した後、鎌倉時代に再建され、室町時代まで存続した寺とのこと。 往時は薬師寺式の伽藍配置の立派な大寺であったようです。たかみやの ふるきみてらの あとにたち いにしへこへば をかにふくかぜ (偐家持) (高宮遺跡説明碑) 御祖神社から少し離れた位置に高宮神社というのがあった。 こちらの祭神は、御祖神社の祭神である天萬魂命の子になる天剛風命(あめのこかぜのみこと)とのこと。(高宮神社)(同上説明碑) 御祖神社境内に来た処で、オガクニマン氏に電話を入れ、同君のご都合や如何にとお尋ねすると、OKの返事。待ち合わせ場所は、枚方市商工会議所向かいの料亭・仙亭、時刻は12時15分から12時30分の間、と決まる。 少し時間があり過ぎることとなるが、ゆっくりと目的地へと向かう。 それでも、約束時間にはかなり早くに到着してしまったので、近くの喫茶店にでも入って時間潰しを、と思っていると、すぐ近くに喫茶店がありました。(入りにくい喫茶店) ところが、喫茶店の名前が「喫茶アダルト」。ランチの表示もあるので、普通の喫茶店なんだろうが、何やら怪しげな名前。入りにくいな、と躊躇っていると、その隣も喫茶店にて「cafe Soin」という名前。こちらに入る。 それにしても、アダルトなどと妙な名前を付けたものであります。おまけにその2階が第一ゼミナールという予備校なのですから、悪い冗談のようであります。(注・追記)本日<12月30日>、友人のオガクニマン氏より電話があり、上の喫 茶アダルトに行って来たとのこと。 ごく普通の喫茶店であったとのことです。この名前は40年以上も前 から使用して居り、アダルト・ムービーやアダルト・ショップなどと いう言葉が出来る前からの名前であり、アダルトが現在のような使わ れ方をしていることは、店としては不本意なことで、まことに迷惑し ている、というのが店主の弁であったとのことです(笑)。 敷島の 大和の国の アダルトの 使はれ方の いかにとやせむ (喫茶アダルト店主)(仙亭) 喫茶店に入って20分位した頃にオガクニマン氏から電話が入っていることに気付き、折り返し電話をすると、これから数分でそちらに着く、とのこと。店を出て、仙亭の前にて待っているとオ氏が車で到着。 ランチをしながらの久々の歓談でありましたが、勘定の段になって、オ氏がこれを持つとのことで、ご馳走になってしまった、ヤカモチなのでありました。 午後2時過ぎ、オ氏と別れて帰路につく。今年、最初で最後のオ氏とのデートでありました(笑)。 帰路、石切の水走まで帰って来たところで、喫茶「ぺりかん」に立ち寄り、珈琲タイムとする。この処、当ブログ記事へのコメントを下さっていることへのお礼も兼ねての立ち寄りでありました。他に客もなかったので、30分余、店主の「ももの郎女」さんとあれやこれやの歓談。店を出て、帰宅したら午後4時半を少し回っていました。

2016.12.26

コメント(14)

-

岬麻呂旅便り197・宮古5島めぐり

友人の岬麻呂氏より今年最後の「旅便り」が届きました。 今回は、沖縄は宮古島ほかの宮古5島であります。 旅の様子などは例によって下記の「旅報告197」をご覧下さい。(旅報告197)拡大画面はコチラから では、同氏からメール送信のあった写真で、その風景をお楽しみ下さい。(伊良部大橋全景・宮古島から) 伊良部大橋は無料通行できる橋としては日本一長い橋で、全長3540m。 自転車で渡ればさぞ爽快なことでしょう。 (同上・最高地点・宮古島方向) (同上・伊良部島方向)(伊良部島・渡口の浜) 長さ800m、幅50mの白砂のビーチ。伊良部島を代表する海水浴場。(来間大橋) 宮古島と来間島を結ぶ全長1690mの橋。(東平安名崎) 宮古島の南東に突き出た岬。 長さ約2km。幅は最大で160m、高さ約20m。 左は東シナ海、右は太平洋。(池間大橋) 宮古島と池間島とを結ぶ全長1425mの橋。(砂山ビーチ) 海岸には吹き抜け洞窟がある、白砂の浜。(宮古島海中公園)宮古島 道はた遠み 背子行けど わが銀輪は 都島かも (偐家持)(注)た遠み=遠いので。 「た」は接頭語。 「み」は形容詞に付いて「~なので」の意になる。 都島=大阪市都島区 では、どちら様もよきクリスマスイブをお過ごし下さい。

2016.12.24

コメント(10)

-

ススキからカクレミノまで

本日は、銀輪散歩で見掛けた植物。この時期ですから花散歩とは参らず、枯葉や実を見つつの「花散歩」であります。 先ずは「枯れススキ」です。(ススキ) ススキの穂と青い空、雲。何となく 心惹かるる 心地して すすきの穂波 さやぐ道ゆく (偐家持)(同上) ススキの穂は色んな表情を見せてくれて、見飽きない。(同上) この辺りの穂は寝乱れ髪のそれでしょうか。(同上) さやかに風も吹いている。 今日は好い天気だ。 ススキの穂が心細そうに揺れている。 中原中也なら、揺れているのは縁の下の蜘蛛の巣なんですが、 ここは野原のススキということにして置きます(同上) 同じ穂でもセイタカアワダチソウになると、ちと暑苦しい。 たしかに、この穂を目にすると「泡立ち草」という名が首肯される。(セイタカアワダチソウ) 次はヘクソカズラの実。 何と言うこともない実であるが、逆光で見ると、なかなかに美しい。 万葉でも「屎葛・くそかづら」と呼ばれていますから、この気の毒な名前は古代から既にしてそうなのである。現在は「屎」に「屁」までくっついて、更にも酷い状況であります。(ヘクソカズラ)木漏れ日に 光れる玉を 何なると 人はな問ひそ くそかづらの実 (偐家持)(同上)(同上) 次はグミ。 グミは、この時期に色づくのでありましたか。 小鳥たちにとっては、冬場の願ってもないご馳走でありますな。(グミ) (同上) 最後はカクレミノ。(カクレミノ) カクレミノには色んな別名があるが、その一つがミツナガシワ。 小生の記憶が正しければ、仁徳天皇の皇后、磐之媛が熊野へ出掛けた目的がこのミツナガシワを持ち帰ることであったかと。神事に使うサカキでもあったのであろう。その留守中に仁徳さんは別の女性を宮中へ引き入れていました。それを知った磐之媛はミツナガシワを海に投げ捨て、淀川を遡上、山城の筒城岡(現在の京都府京田辺市)に宮を造り、そこに引きこもってしまう。仁徳の詫びにも迎えにも応じず、その地で没する。 万葉集第2巻冒頭の4首は彼女の歌である。 君が行き 日(け)長くなりぬ 山たづね 迎へか行かむ 待ちにか待たむ (万葉集巻2-85)かくばかり 恋ひつつあらずは 高山の 磐根し枕(ま)きて 死なましものを (同巻2-86)ありつつも 君をば待たむ 打ち靡く わが黒髪に 霜の置くまでに (同巻2-87)秋の田の 穂の上(へ)に霧らふ 朝霞 いづへの方に わが恋やまむ (同巻2-88)(同上)<参考>2016年12月21日の日記 富良野での個人宅除雪サービス・プロジェクト

2016.12.22

コメント(4)

-

富良野での個人宅除雪サービス・プロジェクト

ブロ友のfurano-craft氏が計画されているプロジェクトです。 その立ち上げ資金をクラウドファンディングで募集されています。 下記の「個人宅の除雪サービス」をクリックして、プロジェクトの詳細などをご覧いただき、趣旨にご賛同いただける場合には、是非、資金協賛にご協力をよろしくお願い申し上げます。これは、同氏から頼まれてというものではなく、ヤカモチの勝手応援であり、同氏には無断で行っています。 同氏のブログの全文は以下の通りです。 冬場は比較的に時間に余裕がございますので その時間を有効利用いたしまして お世話になっている富良野のために何か出来ないかと考えまして 「個人宅の除雪サービス」に着眼いたしました。 詳細はこちらでご確認いただければ幸いでございます。 個人宅の除雪サービス

2016.12.21

コメント(2)

-

続・黒き実は

本日も何と言ってブログネタも是無くあれば、昨日にならって黒き実を並べるという芸なき記事にて候。 と言うのも、ブロ友の英坊3氏のコメントに答えて、黒い実のその他の植物に因んだ歌を作ったからであります(前頁、コメント欄参照)。黒き実は やぶらんはんのき ねずみもち いぬほほづきや うどもそれなり (偐家持) (注)前頁コメント欄の歌は「ほうずき」と表記してしまいましたが、正しくは 「ほおずき」であり、旧仮名遣いでは「ほほづき」でありますので、修正 を加えました。 上の戯れ歌に登場する順に、わがフォト蔵にあるアルバム「花・草・木」の中から実の写真を掲載することとします。 先ず、ヤブランです。(ヤブランの実) ヤブランは万葉集に出て来る「やますげ・山菅」だとされている。ぬばたまの 黒髪山の 山菅に 小雨降りしき しくしく思ほゆ (万葉集巻11-2456)山川の みかげに生ふる 山菅の やまずも妹は 思ほゆるかも (万葉集巻12-2862)かなし妹を いづち行かめと 山菅の そがひに寝しく 今し悔しも (万葉集巻14-3577)(同上・花) 次はハンノキ。ハンノキも万葉植物である。 万葉で「榛(はり)」というのがハンノキのことである。引馬野に にほふ榛原 入り乱れ 衣にほはせ 旅のしるしに (長意吉麻呂 万葉集巻1-57)いにしへに ありけむ人の 求めつつ 衣に摺りけむ 真野の榛原 (万葉集巻7-1166) (ハンノキの実) 次はネズミモチ。この実も熟すると黒くなるのであるが、わがフォト蔵収録写真には緑色の若い実の写真しかない。 そうとも知らず、歌に詠み込んでしまったので、仕方がない。下の写真でお赦し願いたく。(ネズミモチの実) 次はイヌホオズキの実。 下の写真は、英坊3氏ご在住の富山県高岡市内の道端で撮影したものである。(イヌホオズキの実)(同上・花) そして、最後はウド。 これは、山梨県の山中湖村の道端で撮影のもの。 花の方は何処で撮影したか思い出せない。(ウドの実)(同上・花) 赤い実や黄色い実の続編を、とブロ友のビッグジョン氏がコメントされていましたが、黒い実で続編となってしまいました。他の色の実は、今後にご期待下さい(笑)。まあ、期待して居られるお方はそんなに居られないかとは存じますが。

2016.12.18

コメント(2)

-

黒き実は

今日は、黒い実の草木を並べてみることとしました。黒き実は ぬばたまくすのき やぶがらし さかきくろもじ しゃりんばいの実 (偐家持) 先ず、ヌバタマ(射干玉)から。 ヌバタマはヒオウギの種子のこと。厳密には実ではなく種子と言うべきであるが、黒い実と来れば、ヌバタマを無視することはできない。 和歌で黒などに掛かる枕詞がぬばたまであるのだから。黒から派生して、夜や夢の枕詞ともなっている。(ヌバタマ<射干玉>) (同上) その花は下のように可憐で美しい。 (ヒオウギの花) 次はクスノキの実。(クスノキの実)(同上・まだ青い実) 次はヤブガラシの実。 クスノキの黒い実とヤブガラシの黒い実は、このように並べてみるとよく似ている。似て非なるものですかな。 クスノキの実は下を向いて生るが、ヤブガラシのそれは天を向いている。(ヤブガラシの実) (同上) (ヤブガラシの花) 次はサカキの実。 似たのにヒサカキというのがあるが、これは枝にくっつくようにびっしりと実が生るので暑苦しい(笑)。(サカキの実)(ヒサカキの実) 次はクロモジの実。(クロモジの実) そして、最後はシャリンバイの実。(シャリンバイの実) (同上) (シャリンバイの花) 今日は、フォト蔵にあるマイピクチャの中から黒い実の写真を選んで並べてみました。 クロい実の写真を並べるだけでクロウなくブログ記事ができてしまうという安易さ。クセになりそうです(笑)。赤い実、黄色い実、青い実、二匹目の泥鰌記事が作れそうですが、これはネタ不足の時のため、取って置くこととしましょう。

2016.12.17

コメント(12)

-

梅田で囲碁・ハノイ・のらやで忘年会・古いアルバム

昨日(14日)は今年最後の囲碁例会の日でありました。今月7日の例会は母の葬儀の翌日であったので、欠席しましたから、久々の囲碁であります。 寒い中、MTBで梅田へと向かいました。途中、れんげ亭の前を通りましたが、今日も「本日のランチは休業させていただきます。」という表示で、先月と同じく閉まっていました。実は、来年の若草読書会の新年会に、れんげの郎女さんをお誘いしようという目論見もあって、此処で昼食という予定であったのですが、アテ外れと相成りました。 で、先月と同様に、梅田スカイビルの里山にあるカフェテラス「WILLER EXPRESS Cafe」で昼食。昼食&珈琲の後、会場に行くと既に竹〇氏が来て居られました。早速、同氏とお手合わせ。対局中に福〇氏が来られましたが、結局、この日の出席者は小生も含めて3名でありました。 竹〇氏との対局は小生の中押し勝ち。続いての福〇氏との対局は小生の負けで、結局1勝1敗。今年の通算成績は24勝19敗(15回参加)となりました。 往路・復路とも特段の立ち寄り先もなく、関連写真はありません。 帰宅すると、友人の健麻呂氏からの旅便りが届いていました。(健麻呂氏旅便り・ハノイ)※上の拡大写真はココをクリック。 ハノイなどベトナムへ旅行されたとのことでした。 ハノイは漢字では「河内」と書いたかと記憶しますが、ヤカモチさんはいつも河内に居るものの、ベトナムの河内には行ったことがない。 そして、本日は、友人利麻呂氏と昼の忘年会。と言ってもうどん屋で一緒に昼食をしたということに過ぎないのでありますが、まあ、何も酒席でなければ忘年会と言ってはいけないということでもないでしょうから、忘年会と呼んで置くこととします(笑)。 待ち合わせ時間よりも少し早く着き過ぎたので、母の入院中によく入った喫茶店「ぺりかんの家」で珈琲で暫し時間潰しをしました。店の方は当ブログを見て下さっているようで、「ブログ見させていただきました。」と仰って下さいました。このお方はご実家が聖武天皇の息子の安積皇子の墓のある和束町(京都府)。そして、もうお一人の女店員のお方は富山県は滑川のご出身。滑川と言えば、魚津から富山まで銀輪散歩した折に走ったことのある町で懐かしい地で、これまた不思議なご縁を感じた次第。 <参考>ペリカンの家の蜂 2016.11.29. 魚津から富山へ銀輪万葉(その2) 2011.5.23. 茶源郷「和束」・安積皇子墓 2014.11.26.(2016.12.16.追記) 昼食をご一緒した店は「のらや新石切店」。個室になっているので、落ち着いた雰囲気で食事ができる。尤も、これまで3~4回利用したに過ぎないのではあるが。結構賑わっていました。(のらや新石切店) 昼食後、上の写真の奥に写っている赤いシェードのある喫茶店で珈琲しながら暫し談笑の続き。(同上) 喫茶店を出て、智麻呂邸に電話。ご在宅を確認してから訪問申し上げる。第185回智麻呂絵画展の記事を印刷に打ち出したものをお届けする。 本日の話題はそれだけ。 オマケの話題。亡くなった母の遺品などを整理していて出て来た古いアルバムにヤカモチ君が1歳になるかならない頃の写真と2歳頃の写真がありました。また、息子が3歳頃にヤカモチがボールペンでノートに描いた肖像画も切り抜かれて貼ってありました。面白い、と言っても小生だけが面白く感じるに過ぎない写真や絵でありますが、ご紹介して置きます。 (左:1歳未満のヤカモチ君、右:2歳頃のヤカモチ君) ああ、このやうな日もありき・・。 (3歳頃の息子の肖像・ヤカモチ画)<追記>行方知れずと思っていた自画像のスケッチが出て来ました。 (9歳の時に書いた自画像) この絵は小生が9歳の秋にノートに描いたものであるが、父がアルバムに貼っていたもの。そのことは記憶にあったが、どのアルバムに貼っていたのか分からなかったところ、今日(2017年1月18日)偶々見付けましたので、追加掲載です。 上の写真で1歳未満のヤカモチ君とあるのは正確には生後7か月のヤカモチ君であり、隣の2歳頃というのは、2歳1か月が正確な年齢。同様に正確を期すならば、この絵は9歳7か月のヤカモチ君ということになる。 大人になってから描いた絵である上の息子の肖像画と比べて、このスケッチ画、さしたる差がないから、小生の描写力は9歳以降進歩していないということのようです。衣服の部分に塗られた赤と青の色は、多分、小生が上塗りしたものではなく、父がしたものではないか、と思うのであるが、古いことであるので、記憶がない。

2016.12.15

コメント(10)

-

第185回智麻呂絵画展

第185回智麻呂絵画展 本日は智麻呂絵画展であります。これが今年最後の智麻呂絵画展になるかと存じますので、この一年間のご愛顧に対し、心からなる謝辞を申し述べさせていただきます。 この一年間、画材のご提供など何かとご支援下さいました皆さま、当ブログをご訪問下さり、当絵画展をご覧下さいました皆さま、加えてコメントを下さった皆さま、まことに有難うございました。来年も引き続き智麻呂絵画展を開催して参りますので、相変わらずご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 どうぞ皆さま、よいXmas、よいお正月をお迎え下さいませ。来たるべき新年が皆さまにとってよりよき年でありますように、また神のご加護が皆さまの上にありますようにお祈り申し上げます。 絵 師 智麻呂 絵師補佐 恒郎女 偐家持美術館長 偐家持 では、ごゆるりと智麻呂絵画をお楽しみ下さいませ。 <参考>過去の智麻呂絵画展は下記からご覧になれます。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ 先ずは薔薇の絵であります。 この薔薇とその次の百合は、先月の若草読書会の折に、恒郎女さんのお誕生日が近いとあって、小万知さんと和郎女さんがご用意下さって、恒郎女さんに贈呈された花束の中の花、その一部です。 妻の誕生日祝いの花とあっては、智麻呂さんも手抜きはできない。真剣に且つ丁寧・細心に筆を運ばれたことが分る絵であります(笑)。(おぉ♪薔薇の花よ) 若草読書会でお二人が歌われた歌は「あざみの歌」で、その歌詞には「高嶺の花の百合よりも・・」とあった百合の花でありましたが、花束となるとやはり「あざみ」ではなく、薔薇や百合の花ということになるのでしょうな。 尤も、あざみの歌の後で歌われたのは、「うるわしの白百合」(讃美歌496番)という讃美歌でありましたから、花束への敬意は十分に払われたことになります。(百合) 次は、太神楽という品種の椿です。ひろみの郎女さん(楽天ブログの方でのハンドルネームは「ひろみちゃん8021」ですから、こちらの方がお馴染みのお方も多いかと思いますが、若草読書会では「ひろみの郎女」なのであります。)がご自宅のお庭に咲いていたものを摘んでお持ち下さったものです。(椿・太神楽) 次の果物も、若草読書会の折のものです。 林檎と蜜柑はヤカモチが持参した果物の詰め合わせに入っていたものだそうです。フェイジョアという聞き慣れぬ名前のものは、ひろみの郎女さんがお持ちになったそうです。(林檎と蜜柑とフェイジョア) 次の蜜柑とマンゴーもヤカモチの持参の中にあったものだそうです。ヤカモチさんはアバウトな買い物をしますので、何が入っていたかなどは大抵覚えていないのであります。(蜜柑とマンゴー) 次の大柿は、果物の詰め合わせを買い求めた時に、ばら売りされている巨大な柿が目にとまって、ついでに買い求めましたので、ヤカモチさんも覚えています。 絵に描くと大きさは分からなくなるということで、普通サイズの富有柿を中央に置くなどの工夫をされたのは智麻呂氏でしょうか、それとも恒郎女さんでしょうか。 ただ、大柿という文字が目にとまっただけなので、産地などは存じ上げません。大垣の大柿ということでないことだけは間違いないかと。(大きな柿と普通サイズの柿) 次の郁子(ムベ)と落ち葉は小万知さんがお持ち下さったものです。 ムベの実はアケビと同じく食べられるそうですが、食べ物としてではなく、画材としてお持ち下さったものです。描くからは しばしの時の いるなれば むべこれら実を 食べてはならじ (偐智麻呂)(本歌)ふくからに 秋の草木の しをるれば むべ山風を 嵐といふらむ (文屋康秀 古今集249 小倉百人一首22)(郁子の実)<訂正注記>上記本文で「小万知さんがお持ち下さった」というのは間違いで、 ムベについては、景郎女さんがお持ち下さったものだそうです。 (下記小万知さんのコメント参照) 落ち葉は、多分、小万知さんご自宅近くの錦織公園で拾い集められたものだと思います。この公園は、智麻呂・恒郎女ご夫妻と偐山頭火さん、小万知さんご夫妻らと一緒にヤカモチも散策したことがあるほか、単独でも銀輪散歩で何度か立ち寄っている公園にて、お馴染みの公園であります。(落ち葉) 最後は、落ち葉拾いならぬ「栗拾い」でありますが、これはヤカモチが拾って来た栗ということではありません。わが地元の菓子舗「寿々屋」の和菓子です。 例によって、菓子そのものを描くのではなく、包装ラベルを描かれるという智麻呂流の絵であります。読書会に先だってヤカモチが智麻呂邸を訪問申し上げた折の手土産であります。(和菓子・栗ひろい) 以上です。 本日もご覧下さり、ありがとうございました。 これにて偐家持美術館の本年の営業を終了いたします。 来年まで皆さまごきげんよう。 なお、偐万葉田舎家持歌集の方は年内一杯営業いたしますのでいつでもお立寄り下さいませ。

2016.12.13

コメント(8)

-

孤独なアオサギの夢想

孤独な散歩者の夢想、というのはルソーの著作のタイトルであったでしょうか。高校か大学の頃に読んだ記憶があるが、共感できるものが余り無かったのか、内容は記憶に無い。今日の日記のタイトルはこれを借用しましたが、ルソーとも夢想とも無関係。主人公はアオサギであります。 孤独が好きなアオサギ。 アオサギが群れている姿は勿論、複数で居る処を見た記憶がない。 いつもたった一羽で身じろぎもせず突っ立っている。 アオサギ君に尋ねてみたこともないので、彼が孤独が好きであるのか、仕方なくそうしているのかは、知らぬことであるが、鴨や白鳥、カラスや雀や鳩とは違って群れるということをしない。何処かアオサギのコロニーにでも行けば、群れている姿も目にすることがあるのかも知れぬが、川原などでよく見かける姿は孤独なそれである。 尤も、ひとつだけ例外がある。銀輪散歩で淀川の河川敷自転車道を走った折に見掛けたアオサギである。淀川のワンドに釣りをする人々の中に立ち混じって一羽のアオサギが居たことである。釣り人たちが餌をやるということが常態化して、すっかり彼らになついてしまったのか、彼らの手の届く至近の距離に、と言うより、人々の群れの一員ででもあるかのように、或はそれが自然な景色であるとでも言うように、ちょこんと突っ立っているのでありました。釣り人たちもそれを気にもしていない風であり、面白い光景でありました。 <参考>淀川自転車道銀輪散歩(その1) 2014.6.1. わが恩智川のアオサギは淀川のアオサギのように人擦れしてはいない。一般のアオサギ同様に孤独を愛する川原の哲学者なのである。(恩智川のアオサギ 新川との合流点付近で) 餌となる魚などを狙っている時は、長い首を伸ばした状態で水面をじっと見つめているのであるが、このアオサギは首をすくめているから、夢想中なのである。或は「吾輩はアオサギである。名前はまだない。」などと小説の構想を練ってでもいるのかも知れぬ。決してアホサギではないのである。 孤独と言えば、このヤマトシジミもそうでした。 寒くなって動けなくなっている蝶を俳句などでは「凍蝶(いてちょう)」と言うらしいが、それかと思ってカメラを更に接近させると、飛んで行ってしまいました。「凍て蝶」ではなく、こちらは只の「居眠り蝶」であったようです(笑)。(ヤマトシジミ) アオサギの居た恩智川から北へ数百メートルばかり行った処にあるのが、加納緑地。花園中央公園同様にヤカモチが銀輪散歩でよく立ち寄る公園である。 メタセコイアが紅葉して美しく色づいていました。(緩衝緑地公園・加納緑地のメタセコイア) そのうちの1本を見上げてみたら、こんな風でした。 右側の小さい写真は以前見上げたもので、今年の10月28日の日記に掲載したものです。左は12月2日撮影、右は10月28日撮影。35日間でこのように色が変化するのですね。 (同上・見上げてみれば) この公園の北寄りのエリヤに古い石橋がある。何度も目にしていたものの、これまでは気にもとめていなかったのであるが、少し離れた処にある水防倉庫の脇に立っているイラスト案内図看板を見ていて、その記述からこれが由緒あるものだということを知りました。(布市石橋跡)「公園内にある石橋は、1737年(元文2年)恩智川に当初板橋でかけられていたものを1870年(明治3年)に石橋にかけかえられたものでありまして、歴史的にも貴重な石橋である。」(上述案内図看板の記述より)(同上)

2016.12.12

コメント(10)

-

脈絡もなく

母が入院していた10月17日から亡くなる12月3日までの48日間は毎日病院詰め、妹らが代ってくれる場合以外は泊り込みであったので、半分はこちらも入院しているみたいなものであり、銀輪散歩も遠出などは無理でありましたが、それでも、病院の駐輪場に持ち込んだわが愛車のMTBで近くを走る位のことはできました。 病院の庭の木々や雀や生駒山を写真に撮ってはブログの記事にしていましたが、脈絡もなく撮影した写真などは、どう記事にしていいかも分からぬままに結構溜ってしまいました。それらを没にするのも何やら寂しい気がするので、この際、それらを使って記事にすることとします。当然に脈絡もない記事となりますので、その辺はご容赦を。1.紅一点 石切生喜病院の入院病棟の庭に咲いて居たサザンカです。 白いサザンカに魅せられて撮っていると赤い花が「私も撮って」と言っているみたいな気がしたので1枚だけ撮りました。紅一点であります。 紅一点というのは、男性ばかりの中に一人だけ女性が居て目立つ状態を形容する言葉であるが、王安石の詩「詠柘榴詩」の一節「万緑叢中紅一点」に由来する。緑の草叢の中に一つだけ赤い柘榴が咲いて居る、というのであるから、緑の中の紅であり、花は柘榴の花であるのだが、此処では白い花の中の赤い花であり、花もザクロではなくサザンカなのである。 2.葉の意匠 葉は花の引き立て役であることが多い。観葉植物という葉自体を楽しむものもあるにはあるが、一般には花が主役にて葉は脇役またはその背景である。しかし、そのような葉もよくよく眺めるとそれなりの美しさがあるというものである。 以上は、サツキの葉。集団としての美しさ、ですな。 シャクナゲの葉の場合はこんな感じ。これは単独で見せる意匠。 枯れ落ち葉だって、じっくり(万葉風に言えば、つばらに)見れば、なかなか味のある表情をしているのである。枯れてこそ 味は深みか 落ち葉らを つばらに見つつ 来し方思ほゆ (偐家持) 3.道の辺の草 銀輪散歩で走ることの多い恩智川べりであるが、病院はその恩智川べりにあったので、病室を出ての束の間の散歩も恩智川べりということになる。その道の辺の草たちも冬支度。次の世代へと命をつなぐことにいそしんでいる。 (セイタカアワダチソウ) (ヨモギ) 大伴家持の歌に「・・菖蒲草 蓬かづらき 酒宴 遊びなぐれど・・(万葉集巻18-4116)」というのがあるが、5月の酒宴に蘰に巻いた蓬もこのようになっては道端に放置するほかありませんな。

2016.12.11

コメント(4)

-

ここだかなしき

12月3日夜、母逝去。 同4日、仮通夜 同5日、通夜 同6日、告別式、火葬、骨上げ、初七日法要と続き、ようやく一段落です。まだ、色々と残務がありますが、少しずつ片づけて参る所存。 通夜、告別式にご参列下さいました皆さまを始め、当ブログ上でも、楽プロの方でも、また、メールでもご弔意をお寄せ下さいました方々、まことに有難く、あらためて茲に厚くお礼申し上げます。 母の入院中から逝去、葬儀に到る中で偐家持が詠んだ歌を下記に記して置きます。 再掲の「もみぢ葉の」の歌は、通夜の喪主挨拶の中で、犬養節で朗誦させていただきました。壊れゆく 母の繰り言 聞き居つつ まだ明けやらぬ 病室の窓 肌色の 手首のテープ お前との 絆と言ひて 真顔なる母 笑ふほか なき無理言ひつ 母言へり わが苦しむを など笑ふやと われ生きて ふたたび逢ふは かなはじと Kaedeら見送り 母は泣きぬる わが顔を 見るは安心と ひとりごとの ごと言ふ母の いとしかりけるあと幾日(いくか) 母とやかくし あるを得む 弱りて眠る こと多くなり くぼみたる 眼窩の奥の 母の眼は こころを映す こともなくあり 逝く母の 心の奥の 涙かや 金星光る 三日月がもと もみぢ葉の はらりひとひら 地に落ちて わが母上は みまかりましぬ (再掲) 三日月は 迎へ船かも 母が逝く その夜の空に かかりてありぬ 母逝きて なきがら運ぶ 車待つ 暗きわが空 月も沈めり やうやうに 父がもとにと 旅立つや 母薄化粧 美しかりき 母が行く 泉路のほどの 安かれと 込めてぞ置きし 手向けの花は また、大学同期の友人久麻呂君と道麻呂君からはブログを見て、それと知ったとして、メールでご弔意を頂戴いたしましたが、その返しに詠んだ歌もありますので、併せ掲載して置きます。 久麻呂の贈り来れる歌3首もみぢ葉の 散りゆくなへに たらちねの 母上様の 黄泉路安かれ (偽家持擬)たらちねの 母上様は もみぢ葉の 生駒ヶ峯に 雲と棚引く (偽家持擬)もみぢ葉の 散りて往きける たらちねの 御母上を 地蔵よ護れ (偽家持擬) 偐家持の返せる歌1首三日月は めぐりてのちも 来るなれど 母とふ花は 咲き出来ずけむ 道麻呂に答へて偐家持が詠める歌1首逝く母の 迎へ船かも 三日月の かかりて空に にじんでありぬ

2016.12.07

コメント(18)

-

わが母上はみまかりましぬ

昨夜23時34分母が亡くなりました。 この処、ブログの更新ができていなかったのは、その所為でもありましたが、暫くブログを休ませていただきます。もみぢ葉の はらりひとひら 地に落ちて わが母上は みまかりましぬ (偐家持)12月3日夜の三日月

2016.12.04

コメント(13)

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

- 楽天市場

- 在庫処分90本 サンコー ラオウエナジ…

- (2025-11-14 13:10:04)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-12 17:20:55)

-

-

-

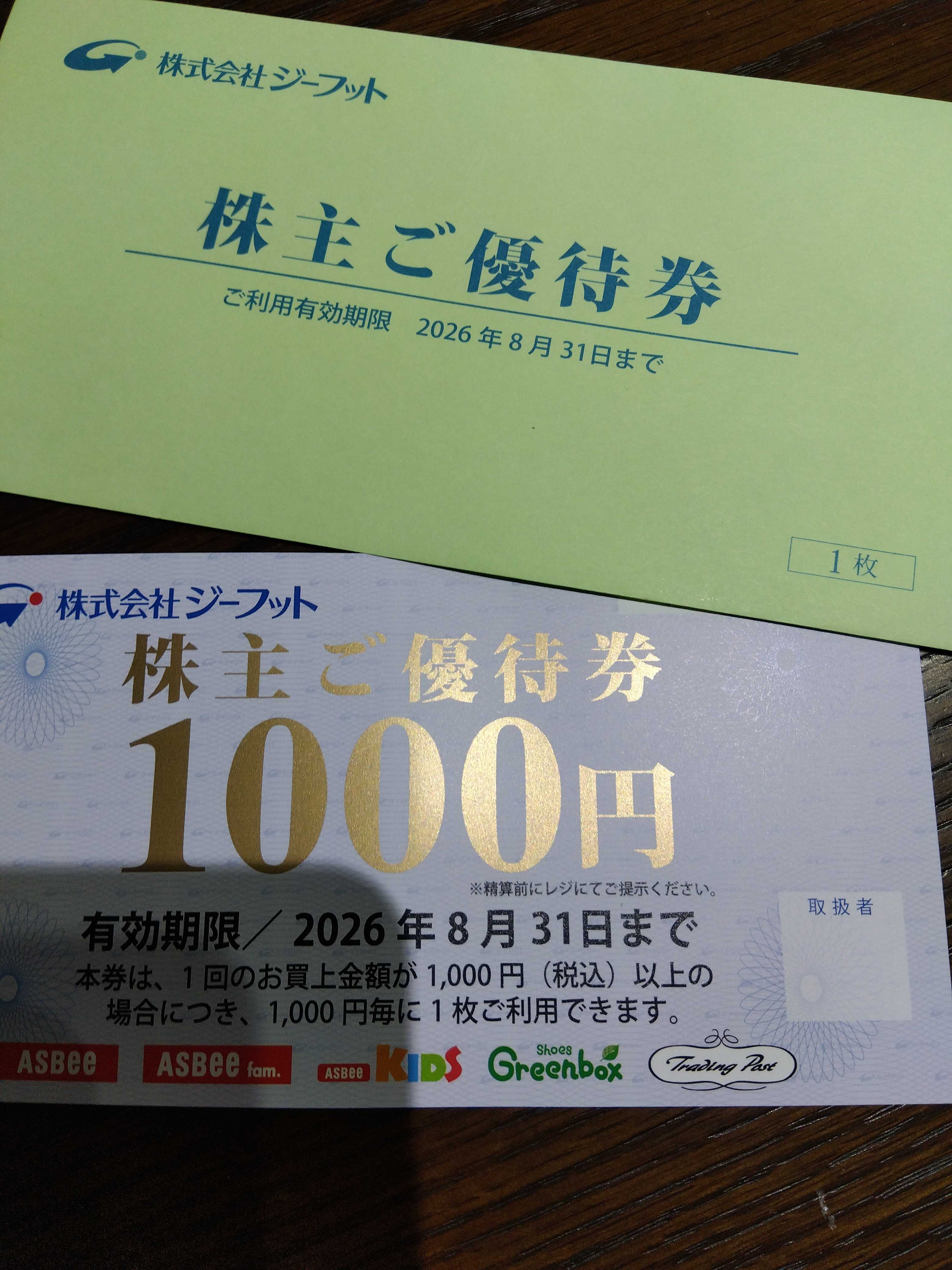

- 株主優待コレクション

- ジーフットから株主優待が届きました♪

- (2025-11-14 00:00:16)

-