2017年03月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

第189回智麻呂絵画展

第189回智麻呂絵画展 本日は今年4回目となる智麻呂絵画展であります。 智麻呂絵画ファンの皆さま、どうぞごゆるりとご覧下さいませ。 <参考>過去の智麻呂絵画展は下記からご覧になれます。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ 最初は林檎の絵と蜜柑の絵です。 どちらも、いい雰囲気の静物画になっているかと。 林檎が何となく憂鬱な雰囲気なのに対して蜜柑は天真爛漫、明るいのでありました。 さて、ここでクイズです。 これまで、智麻呂画伯がより多く描かれているのは林檎でしょうか、それとも蜜柑でしょうか。(リンゴ) 正解は蜜柑です。 林檎の絵はこれが10点目。蜜柑の絵は下掲のものを含み39点あります。蜜柑と林檎が共に描かれている絵が4点ありますので、これを除外すると、林檎6点に対して蜜柑35点。圧倒的に蜜柑が多い。つまり、智麻呂画伯は林檎よりも蜜柑をはるかに多く食されているということが分ります。因みに、ヤカモチ館長は最近は毎朝林檎を食べていますな(笑)。 下の蜜柑は何という品種かは存じ上げませんが、ひろみの郎女さん(楽天ブログをご覧になっているお方なら「ひろみちゃん8021」というお名前の方がお馴染みかも知れません。)からの戴き物だそうです。とても美味しい蜜柑であったと、智麻呂さんも恒郎女さんも口をそろえて仰っていましたが、ヤカモチ館長はお相伴に与って居りませんので「食レポ」は致しかねます(笑)。よって、戯れ歌で協賛であります。若草の アトリエに見る 絵の林檎 青き寡黙の 海にや沈む (偐家持)(本歌)石狩の 都の外の 君が家 林檎の花の 散りてやあらむ (石川啄木 「一握の砂」)若草の ひとが蜜柑を 描くとき 照れる果皮より 春は来るらし (偐家持)(本歌)街をゆき 子供の傍を 通るとき 蜜柑の香せり 冬がまた来る (木下利玄 「紅玉」)(ミカンfromひろみの郎女) いきなり、果物登場で花の画伯・智麻呂らしからぬこととなりましたが、これより花であります。 この胡蝶蘭もひろみの郎女さんが下さったものです。(胡蝶蘭fromひろみの郎女) 胡蝶蘭のような高級な花は、智麻呂絵画展には余り登場しません。胡蝶蘭の絵は今回が初登場であります。タンポポやアザミやハコベなど道端で見掛ける野の花の方が好きなヤカモチ館長には似合わない花であります。 次のツルニチニチソウなんかは、花の佇まいは別にして、道端で見掛ける野の花の類に入れてもいい花と言えるでしょうか。(ツルニチニチソウ) ツルニチニチソウはヨーロッパ原産の帰化植物ですが、旺盛な繁殖力で勢力を伸ばしているようで、最近は野生化したものを、道端などでもよく目にします。 次の絵は、ツルニチニチソウとハナニラですが、このハナニラも道端によく咲いている。これらの絵は、散歩の途上、道端に咲いていた野生化したものを摘んで花瓶に差し、それを写生されたものであるようです。(ツルニチニチソウとハナニラ) 次はスイセン。 水仙も智麻呂さんのお好きな花の一つで、これをよく描かれます。今回の水仙が37点目の水仙になります。(水仙) しかし、水仙の季節もそろそろ終わりでしょうか。まあ、この花は花期の長い花ではありますが。 この時期、気になる花はやはり桜ですね。大阪もそろそろ開花宣言ではないかと思いますが、智麻呂画伯もそれを待ち兼ねてでしょうか、早くも絵の方で開花宣言をされてしまいました。 来たる4月2日は我ら若草読書会の恒例のお花見会となっているので、それに花を添えようということでもあるか(笑)。(桜花) 因みに、上の桜の絵が26点目の桜の絵となります。 下の「春」も「桜」の絵と見れば、これが27点目ということになります。 この「春」の絵は、ご友人の五〇さんから届いた絵ハガキをご覧になって、絵にされました。わが読書会の今年のお花見もこんな春花の盛りのもとにて・・と念じて居りますが、相手は桜、いかが相成りますやらであります。(春) さて、絵画展もそろそろ「オヤツ」の時間です。 このクッキーも五〇さんからいただきました。 どうぞご自由にお召し上がり下さい。(クッキーfrom五〇さん) そして、もうひとつのデザートです。 これは、ヤカモチ館長が銀輪散歩の帰途であったか何であったか記憶が曖昧になっていますが、近鉄奈良線東花園駅近くを通った折に、智麻呂邸にも立ち寄ることとしたので、駅前のケーキ屋さんで手土産として買い求めたショートケーキであります。 5個のうち3個は、智麻呂さん、恒郎女さん、ヤカモチが、珈琲タイムの談笑のかたわら、恒郎女さんが淹れて下さった珈琲をいただきながら、これを消費。 残り2個を、今回の智麻呂絵画展ご来場者、先着2名様に限り召し上がっていただくべく、これを絵にしていただくこととしました(笑)。「絵に描いた餅」ならぬ「絵に描いたケーキ」であります。(ショートケーキ) 以上です。 本日も、ご来場、ご覧下さり、ありがとうございました。

2017.03.28

コメント(10)

-

偐万葉・あすかのそら篇(その4)

偐万葉・あすかのそら篇(その4) 本日は偐万葉シリーズ第279弾、あすかのそら篇(その4)です。 あすかのそらさんのブログはふろう閑人さんのブログを通じて知るところとなり、2013年12月21日に初訪問させていただきました。従って、同姉とのブログ交流は3年3ヶ月ということになります。この偐万葉では「明日香郎女」と呼ばせていただいて居りますが、前回の「あすかのそら篇(その3)」以降に、明日香郎女様にお贈りした歌も20首に達しましたので、(その4)を記事アップさせていただきます。 <参考>過去の偐万葉・あすかのそら篇はコチラから。 あすかのそら氏のブログはコチラから。 偐家持が明日香郎女に贈りて詠める歌20首 打つもよし 走るもよしや その姿 そら豆などと 呼ぶは烏滸なり (今日のそら豆) そらマメに 通へばスコア おのづから 下がるものなり 懲りずや通へ (あさってのそら豆) 押し込めて せぬとゴルフは 決めたれば なんどのクラブに カビも許さむ (清少納戸) (本歌)夜をこめて 鳥のそらねは はかるとも よに逢坂の 関はゆるさじ (清少納言 後拾遺集940 小倉百人一首62) (白浜のゴルフ場)山川の さやけき見つつ 我妹子(わぎもこ)は 熊野古道(ふるみち) 恋ひか行くらむ (熊野古道)熊蜂も 神の遣ひに あるらむや われさし招く 熊野古道(ふるみち) (偐空豆郎女) (クマバチ)み熊野の 赤きブラシの 金宝樹 まぐはし妹は コップ磨くらし (熊野家持) (本歌)下毛野(しもつけの) 三毳(みかも)の山の 木楢(こなら)のす まぐはし兒ろは 誰(た)が笥(け)か持たむ (万葉集巻14-3424) (金宝樹) ヤコブへの みちにあらねど くまのみち あひしはおほく 西方のひと (ヤカモチ) 木漏れ日に 照れる羊歯の葉 ほのゆれて かそけき風の すがた見しかも (熊野古道)はつ夏の 木(こ)の下がくり ゆく道の われにこそ来(こ)よ ま熊野の風 (本歌)秋山の 樹(こ)の下隠(がく)り ゆく水の われこそ益さめ 御念(みおもひ)よりは (鏡王女 万葉集巻2-92) けなげなり をみなひとりし せちがらき いまのよわたる こくわがたこれ (やかもち) (注)こくわがた=コクワガタ。小型のクワガタムシ。 わが秋を 何にし見ると 人とはば 昔はすすき 今は萩なり (あすかのそら豆) (本歌)しき嶋の やまとごころを 人とはば 朝日ににほふ 山ざくら花 (本居宣長)死の近し 病の母を かき抱(むだ)き 哭(ね)のみし泣きて さ夜更けにける 妹行くや うまべの森の 木漏れ日は 道に縞なす 春立つらしも (紀家持) (注)うまべ=姥目樫(ウバメガシ)、別名、今芽樫(いまめがし)、馬目樫(うまめがし)のこと。 紀州備長炭の原木となる。 (うまべの森の道)桜木の 木の間に見ゆる 大島へ 架かれる橋も 春にあるらし (紀家持)橋遠み 白くかすみて 大島は なんか春ねと きみに言ふらし (紀家持) (大島) (大島遠望) あさっての そらにな打ちそ しかと打て あすかのそらと 鹿も言ふなり (鹿家持)ブログにも 追ひてよき記事 書かむとか ドラ振らしけむ あすか佐用姫 (佐用憶良) (本歌)海原の 沖行く船を 帰れとか 領布振らしけむ 松浦佐用姫 (山上憶良 万葉集巻5-874) (佐用でゴルフ) (同左) 佐用姫の名は恐れ多いとの言あるにより追和したる歌3首佐用姫の 名をかしこみか 左様なら 用字変へむや あすか左様姫 (右往左往姫)佐用にて ゴルフしたれば 佐用姫と 呼ぶが筋なり あすも佐用姫 (あすか左往姫)フェアウェイの 狭くもなきに 狭路彦と 紛(まが)ひて幾打 打つや佐用姫 (大伴狭路彦) (注)佐用姫=松浦佐用姫 狭路彦=大伴狭手彦のもじり。 大伴狭手彦は大伴家持の高祖父(大伴咋子)の弟。 (注)掲載の写真はあすかのそら氏のブログからの転載です。

2017.03.27

コメント(4)

-

銀輪万葉・大鳥大社に立ち寄り

(承前) 昨日の日記記事の続編です。 和泉市と泉大津市の境目にあった弥生時代中期集落の遺跡、池上曽根遺跡を訪ねた銀輪散歩。昨日の記事はその往路編。今日の記事はその復路編であります。 午後2時過ぎに池上曽根遺跡を後にしましたから、滞在時間は10分か15分。目的地と言うには短すぎる滞在時間でしたが、家までの距離を考えるとそうのんびりともしていられないというもの。やって来た道・国道26号を今度は北上である。 和泉市、高石市を経て堺市に入る。往路で出会った、椅子付きの手押し車を押していたあのご老人に、また再会しました。復路は往路と反対側の車線や歩道を走っていたのですが、往路で老人にお会いした辺りまで帰って来て信号待ちをしていると、そのご老人が右側の歩道から横断歩道を渡ってこちら側の歩道にやって来られました。「やあ」と手を挙げて笑顔で目礼すると、先方も小生の姿に気が付いたようで、満面の笑みで、手を上げて挨拶を返して来られました。「先ほどはどうも。」と小生。それだけのことであったが、復路でもまたお会いするとは、よくよくこの方にご縁があると見える(笑)。一期一会ならぬ一期二会でありましたが、もう再びお会いすることはないでしょう。しかし、お互いに交わした笑顔の記憶はこの後も長らく残るような気が致しました。 ご老人が行こうとされている左へと延びている脇道は西向き。その方向には浜寺公園がある。国道26号からだと1.5km位の距離だろうか。偐山頭火氏と浜寺公園まで銀輪散歩したのは、いつのことであったかと調べたら、2008年4月27日のことでありました。 <参考>浜寺公園の万葉歌碑を訪ねて 2008.4.27. この時は、同公園に移設されたばかりの万葉歌碑を見るのが目的であったが、今回はそちらに寄り道はしない。当該歌碑の万葉歌のみご紹介して置きます。大伴の 高師の浜の 松が根を 枕き寝れど 家し偲はゆ (置始東人 万葉集巻1-66) (大伴の高師の浜の松の根を枕にして寝ていても、家のことが偲ばれることだ。) 浜寺公園には立ち寄らないが、大鳥大社には立ち寄る心算でいました。次の浜寺南町3丁交差点を右(東方向)に入ること500m位で、その大鳥大社の鳥居前に到る。(大鳥大社) 鳥居脇の玉垣にMTBを繋ぎ留めて、徒歩で境内へと進む。 先ず、目に入って来るのは、ヤマトタケルの像。 大鳥大社はヤマトタケルを祭神とする神社である。 伊勢の能褒野で命が尽きたヤマトタケルの屍は大きな白鳥となって飛び立ち、最後にこの地に来て、暫く留まった後、天に向かって飛び去ったというのである。 古事記や日本書紀の記述では、白鳥は古市にとどまった後、天に向かって飛翔したこととなって居り、堺市鳳の地は登場しない。 (注)「白鳥、また飛びて河内に至りて、旧市邑に留る。(略)然して遂に高く 翔びて天に上りぬ」(日本書紀景行天皇40年是歳の条) 「故、其ノ国より飛び翔り行き、河内国之志幾に留まりましき。(略)亦 其地より更に天に翔りて飛びいでましき。」(古事記中巻景行記) (日本武尊像) (神馬像) 大鳥大社の、もう一つの主祭神は大鳥連祖神(おおとりのむらじのおやがみ)である。大鳥連の祖はアメノコヤネノミコト(天児屋根命)であるから、大鳥連祖神とはアメノコヤネのことである。アメノコヤネは枚岡神社の神であるから、まあ、枚岡から遠路やって来たヤカモチとしてはご挨拶は欠かせないというもの。 元々は、この地を支配していた大鳥連がその祖神であるアメノコヤネを祀っていたのがこの神社であったのだろう。古事記や日本書紀に於けるヤマトタケルの白鳥伝説の「大きな白鳥」と「大鳥」とが結び付いて、この地にも白鳥が降り立ったという伝説が生じ、この神社の祭神に日本武尊を加えたものと推察される。 尤も、37年も以前に読んだ本、水谷慶一著「知られざる古代・謎の北緯34度32分をゆく」によると、伊勢斎宮跡と淡路島の伊勢の森を結ぶ北緯34度32分の線上に太陽信仰に関連する神社や遺跡がズラリと並び、大鳥大社もその一つということであるから、単なる言葉の符合とは別の要因も介在しているのかも知れない。 因みに、東からその主なものを列挙すると、斎宮跡、丹生寺、堀坂山、大洞山、倶留尊山、室生寺、長谷寺、三輪山、大神神社、箸墓、二上山、聖徳太子墓、大鳥大社、伊勢の森などである。 <参考>大鳥大社・Wikipedia(大鳥大社説明板) 和泉国の一之宮だけあって、立派な佇まいの神社である。 河内国の一之宮の平岡連もこちらの大鳥連も中臣氏の支族であるから、中臣氏と同じアメノコヤネを祖神とするが、枚岡神社が中臣氏から藤原氏へと分化して以降の藤原氏に近い関係を保ったことが春日の神の武甕槌や経津主を勧請して主祭神に加えたことからもうかがえるのに対し、大鳥大社の方は、ヤマトタケルを祭神としたこともあってか、藤原氏との関係がそれほど密接でもなかった所為か、春日大社とは別の路線を取ったように思われます。祭神を天児屋根命と表現せず大鳥連祖神と表現していることでもそれがうかがえるのではないでしょうか。(同上・拝殿) 本殿の造りは大鳥造りという独自のもので出雲の大社造りと住吉造りの中間形態だそうだが、神社の建物形態についてはよくは存じ上げないので、そうですか、と言うほかはない。枚岡神社などの春日造りとは異なる造りである。 拝殿前の鳥居脇左にオガタマノキがありました。オガタマノキとは神道思想の「招霊・おぎたま」から来た名前らしいが、神のヨリシロとなる榊の一つである。オガタマノキは植物学的には常緑樹にてモクレン科に属するそうな。 (本殿) (オガタマノキ)(大鳥大社案内絵図)(摂社・大鳥美波比神社) こちらの摂社・大鳥美波比神社ではアマテラスを祀っている。 その参道入口手前左側には平清盛の歌碑がありました。 後白河院政派と二条天皇親政派との対立の中で、院政派にあって政治を取り仕切っていた信西への反発から、これを支えている平清盛・重盛が熊野参詣をしている空隙を狙って、二条親政派が起こしたクーデター、所謂、平治の乱が勃発する。この知らせを受けて清盛らは急ぎ都へと帰るのであるが、その途中に大鳥大社に参詣し、戦勝を祈願して、和歌1首と神馬1頭を献じたらしい。 それよりも驚いたのは、右の説明板の最後のくだり「大宮司富岡鉄斎翁の筆により・・」の部分でした。あの鉄斎が一時期この大鳥大社の宮司を務めていたことを初めて知りました。 (平清盛歌碑) そして、ここにも与謝野晶子の歌碑がありました。 (与謝野晶子歌碑)和泉なる わがうぶすなの 大鳥の 宮居の杉の 青き一むら (与謝野晶子) 大鳥神社を出たのは午後3時少し前。石津川を渡り、中央環状線と連絡の堺区安井町交差点に出る。これを左に取って西に向かえば宿院駅、与謝野晶子生家跡の近くであるが、これを訪ねるのは次の機会とし、右折して東へと帰る。ここからは仁徳天皇陵北側の向陵西町交差点までは上り坂である。往路で下り坂で楽した分、復路ではそれを返さねばならない。銀輪散歩は常にプラスマイナスゼロ、イーブンなのである。 ほぼ、坂を上り切った処で赤信号。信号待ちの間に撮った写真がこれ。(仁徳天皇陵の濠) 仁徳天皇陵は広大、巨大過ぎて上空などから撮影しない限り、その全貌は写せない。従って、どちらに回ってもこの程度の写真しか撮れないので、パスすることとしました。此処も以前に友人の偐山頭火氏と銀輪散歩に来ているが、それは2007年2月11日のことで、この折であったかMTBに距離計を付けている同氏より、今日の走行距離は100kmを超えている、と言われたことを記憶している。記憶違いで別の折であったかも知れないが、かつては同氏とそのようなロングライドをよくしたのでもありました。 で、その折に作った歌のうちから2首ここに掲載して、仁徳陵へのご挨拶に代えさせていただきます。おほさざき ますみささぎの いづへにか 恋のなみだの あとやとどめむみささぎを めぐりしほりの みちのべに もずは鳴かねど らしきめしくひ 仁徳天皇の皇后、磐之媛のことを思っての歌が1首目。2首目は、御陵の近くの食堂で昼食に「もず野定食」というのを食べたことを詠んだもの。 仁徳陵の東側に御陵に沿うようにJR阪和線が通っている。丁度電車がやって来たので跨線橋の上からこれを撮りました。写真奥にみえている駅は三国ヶ丘駅である。 (JR阪和線・三国ヶ丘駅<中央環状道路跨線橋から>) その後は、もうひたすら走るのみでありました。 花園中央公園に帰って来たのは午後5時50分頃。ここで暫く休憩して園内を散策の後、帰宅でありました。日没の頃に帰宅となりましたので、時間的には計画通りでした。(花園中央公園夕照) 以上で、池上曽根遺跡への往復銀輪散歩の記事完結であります。最後までお付き合いありがとうございました。

2017.03.24

コメント(8)

-

銀輪万葉・池上曽根遺跡へ

昨日は、9時45分に自宅を出発し、和泉市池上町と泉大津市曽根町にまたがる弥生時代中期の環濠集落遺跡まで銀輪散歩して参りました。正確な走行距離は分かりませんが、70km程度でしょうか。久しぶりのロングライドになりました。 自宅から西へ、鷹殿交差点で外環状線(国道170号)を渡り、花園中央公園を横目に見て、東花園駅西側で近鉄奈良線の高架下を潜り、直ぐに右折して、近鉄線にほぼ並行している脇道を西へと走る。瓜生堂東交差点で中央環状線に出る。この時点で時計を見ると10時3分。ここまで18分。順調な滑り出しである。左折して中央環状線(府道2号)を南へと走る。この後、府道2号を道なりに進み(仁徳天皇陵の北側を過ぎた先で府道2号は国道310号となる)、堺区安井町交差点で国道26号(第二阪和国道)を左折、南へと道なりに行けば、自ずと池上曽根遺跡へと着くことになる。最も単純なコース取りである。 中央環状線は近畿大学付属高校の前辺りで東大阪市から八尾市に入るが、ここから大和川を渡るまでの間の暫くは東大阪市、大阪市、八尾市が凹凸に接している区域を通過するので、東大阪市、八尾市、大阪市の市域を交互に出たり入ったりしながら進むことになる。そのことを教えてくれるのはマンホールの蓋の図柄である。 中央環状線道路は久宝寺緑地を斜めに東西に分断する形でこれを通過する。トイレ休憩にと久宝寺緑地の東側区域に立ち寄る。公園の一画では20名近い年配の男たちの集団。将棋かと思いきや麻雀でした。少し離れた処では将棋をしている数名の男たちの姿もありました。麻雀の集団が賑やかなのに対して、将棋の集団は物静かである。これはゲームの性格によるのであろう。 久宝寺緑地を過ぎるとJR関西本線の跨線橋となる。自転車は歩道側となるので、階段をMTBを担いで登ることになる。小生のMTBは11kg程度の重量なので、担いで登ることは造作もないことであるから、迂回して踏切などのある場所に回るよりもこの方が早い。今回のコースにはこのような場所が全部で4か所ある。偐山頭火氏との輪行では必ず迂回していたが、単独行では邪道の階段上りが定番なのである(笑)。 午前11時少し前に大和川に到着。ここでも邪道の階段上りであるが、こちらはスロープになっているので、そのまま漕いで上ることができる。尤も、「自転車は降りて通りましょう。」とあるので、乗ったままというのは、邪道であることに変わりはない。(大和川・中央環状道路から上流を望む。) 遠く二上山が見える。 大和川を渡ると松原市である。 3番目の邪道地点が近鉄南大阪線である。(近鉄南大阪線・中央環状道路跨線橋から) 河内松原駅と恵我ノ荘駅の中間地点で跨線橋を渡る。 右手奥に見えている小山は雄略天皇陵とされる大塚山古墳である。 <参考>河内大塚山古墳 雄略天皇と言えば、万葉集冒頭の歌「こもよ みこ持ち ふくしもよ みぶくし持ち・・」の作者とされる天皇。日本書紀などで描かれる人物像と違って、万葉では初瀬の丘で若菜摘む娘を口説いたり、夜に娘の家の戸口に立って「早くこの戸を開けよ。一緒に寝よう。」と言っては、娘に「奥床にはお母さんが寝てます。外床にはお父さんが寝てます。とても無理です。」と断られたりしている愉快な人物でもある。 府道2号(中央環状線)は阪和道美原ロータリー高架下でほぼ直角に西へと向きを変える。道なりに進む。3km余で右手に公園の森が見えて来る。大泉緑地である。(大泉緑地) この緑地は訪問したことがないが、今回は入口付近のみ見て先へと進む。 正午が過ぎていたので、向陵中町交差点手前にあったうどん屋さんで昼食。 小生のMTBはスタンドを取り付けていないので自立不可、何か寄りかかるものがないと倒れてしまう。加えて盗難防止のためのチェーンロックを巻き付けて留める鉄柵や柱など適当なものが必要ということで、昼食場所もそれらの条件を満たした適当な駐輪場所があることが前提となるところ、このうどん屋さんは店の裏側の通りに格好の場所があったことで、「ここでいいか」と決めたもので、メニューなどは何でもいいというのがヤカモチ流昼食スタイルである。 腹ごしらえも済んだので、再び銀輪を走らせる。仁徳天皇陵を左に見て、道は下り坂となる。下り切った堺区安井町交差点で左折、国道26号(第二阪和国道)を南へと走る。石津川を渡る手前の石津神社に立ち寄る。(石津神社)<参考>石津神社・Wikipedia 石津神社ホームページ(同上・拝殿) 石津神社の祭神は事代主、大国主、天穂日の三神。 事代主とは戎神・えべっさんのこと。七福神の一角を占めているが、この神のみが日本の神様で、他の6神は外来の神である。戎神社は各地にあるが、下掲の説明板に記載の通り、石津という地名は、戎神がこの地に降臨した際に五色の神石を携えて来たことに由来するとされ、この神社は日本最古の戎神社を称している。 尤も、此処より、石津川を500mほど下流に下った右側(北側)、堺市西区浜寺石津町中にある石津太神社も戎神降臨の地であるとして、日本最古の戎神社を称しているから、「最古論争」は決着を見ていないのである。まあ、水掛論であるが、石の話だけに水に流すこともままならぬ、という訳である。(同上・説明板) 鳥居を入った直ぐの処に古い石標があって、それには「日本笑姿初石津大社」とあり、此処が最古の戎神社であることを主張している。明和6年6月の銘があるから、1769年建立。350年近く前の古いものである。 (境内の石標) 境内には、与謝野晶子の歌碑もありました。 与謝野晶子の生家は堺市堺区甲斐町西にあったから、石津川までは2.5km程度の距離。晶子にとっては身近な川であったことだろう。ヤカモチにとっての恩智川みたいな感じか。(与謝野晶歌碑・石津神社境内) その石津川も今はこんな感じ。護岸の石垣。19歳の面影を写した水の流れも素っ気ないのでありました。おもかげを うつせし水の おもかげも 今はいづくや 石津の流れ (偐家持) さて、その石津川であるが、これも邪道の階段上り・下りのある場所。 下掲左は上流側の眺め。往路で撮影。下掲右は下流側の眺め。復路で撮影したものであるが、並べて掲載して置きます。 石津川と言えば、記憶にあるのは南北朝時代、北畠顕家と高師直との戦(石津の戦い)で、顕家が戦死したのがこの石津川の畔であったという説があるということ。この川の下流の太陽橋北詰にも顕家の墓があることは、以前、大阪市阿倍野区の北畠公園にある顕家墓を訪ねた時に知って、何れは訪ねてみようと思っていたものの、この折はそのことをすっかり忘れていて、立ち寄ることをしないままであったのは迂闊なことでした。 <参考>大阪市南部銀輪散歩(3.阿倍王子神社から住吉大社へ)2011.7.17. (石津川) 石津川を渡って、500mほど南へ行った処に大きな池があり、その手前にこのような表示板がありました。これから向かう池上曽根遺跡と同様の弥生時代の集落遺跡が此処にもあったということのよう。(史蹟・四ツ池遺跡) 池上曽根遺跡と違って、こちらはご覧のようにただの空き地である。(同上) 四ツ池遺跡を過ぎて少し行ったところで、道端にご老人が椅子付き手押し車を停めて座って居られました。「こんにちわ」と声をお掛けして通り過ぎようとしたら、何か仰いました。何かと引き返すと、バス停はこの辺りにあるか、というお尋ねでありました。「この付近の者ではないので、分かり兼ねます。」と申し上げて、先へと進みましたが、すぐに、JR鳳駅の所在を示す矢印表示が目に入り、また其処に交番もあったので、もしご老人が道に迷って居られるのであれば、とまたまた引き返して、「どちらに行かれるのですか。鳳駅がすぐ近くにあるようですが、と申し上げると、「散髪屋さんがこの道沿いに開店したというので、それを探している。」との答え。「何だ、このご近所の方であったのか」と苦笑しながら彼と別れる。次の信号の手前で左手を見ると、理容院を示す例の渦巻のディスプレーが目に入る。真新しい店のようであったので、ご老人が言って居られた散髪屋かもと再度ご老人の処へ引き返して、散髪屋がある場所を教える。すると、「あれは美容院」というご返事。 自分ながら余計なお世話に苦笑。何をしているのだ、と思いつつ、先へと走る。 やがて、池上曽根遺跡前という道路標識が見える。 池上曽根遺跡到着は13時55分。昼食や休憩や写真撮影などのロスタイムもあるが、自宅を出てから4時間10分を要したことになる。 <参考>池上曽根遺跡(池上曽根遺跡) 池上曽根遺跡については、参考のリンクでお読み戴くこととし、ここでは割愛です。その名は予てより承知していて、一度は訪ねてみようと思いつつ、果たさずに来たものでありましたが、今回それを果たすことができました。弥生遺跡であれ、縄文遺跡であれ、万葉ヤカモチとしては、ちと古過ぎる時代のものにて、関心度は左程には高くない。とは言え、銀輪散歩の動機付け程度の位置づけに過ぎぬものの、現地に立って、古代弥生人がこのような巨大建造物を中心に大規模な集落を形成していた当時の生活の姿などを想像することは、いいものである。(同上・説明碑) (同上)(同上)(同上・想像復元図) さて、これより帰途につきますが、復路も概ね同じコースを走ることになります。しかし、記事アップにも些か疲れて参りましたので、此処までとし、復路はページを改めて、後日のこととします。また、お付き合い下さいませ。(つづく)

2017.03.23

コメント(10)

-

偐万葉・閑人篇(その11)

偐万葉・閑人篇(その11) 本日は、偐万葉シリーズ第278弾、偐万葉・閑人篇(その11)とします。偐万葉では閑麻呂とお呼びしていますふろう閑人氏とのブログでのお付き合いは、2013年12月13日に小生が同氏ブログに初訪問したことに始まります。ビッグジョン氏のご紹介で訪問させていただいたのがきっかけ。 ということで、お付き合いはまだ3年3ヶ月に過ぎないのでありますが、早くも11回目の閑人篇と相成りました。 <参考>過去の偐万葉・閑人篇はコチラから。 ふろう閑人氏のブログはコチラから。 偐家持が閑麻呂に贈りて詠める歌20首ほか名にし負ふ 関蝉丸の さねかづら ひとりしくれば 下(しも)で咳なり (藤原咳方) (注)関蝉丸=関蝉丸神社。上社と下社がある。 ひとりしくれば=「ひとりし来れば」と「ひとり時雨れば」を掛けている。 (本歌)名にしおはば 逢坂山の さねかづら 人にしられで くるよしもがな (藤原定方 後撰集701 小倉百人一首25) つるばみと 似たる木こなら 実のなくは いかにかこれと みさだむべきや (偐団栗) (注)つるばみ=クヌギのこと。みさだむ=「見定む」と「実定む」を掛けている。 名も知らぬ 実にてありせば いかにせむ こころは寄せど 歌にもならじ (実のない歌人) 境内の 壱師の花の さびしきを 見かねザリガニ 出でましにける (偐蟹丸) (注)壱師=彼岸花 (智積院のザリガニ) (智積院の彼岸花) 京阪に 吊るす手拭 水の路 うぬは走らぬ 小関越えとは (逢坂の咳丸) (注)京阪=京阪電車。京阪山科駅から逢坂越えのトンネルで浜大津駅に到る。 水の路=琵琶湖疎水の道、小関越えの道。 (京阪電車の車内吊り広告) 先斗町 なれば鳥の巣 何の鳥 みやこをどりか はたをりどりか (鳥の巣配線) (先斗町) 苗場もか 山とふ山を 我背子は くぬちことごと 登りてあるか (注)くぬち=「くにうち(国内)」のこと。 新平家 物語読む 塀のうち 塀家と洒落て みたるにあらねど (新塀家閑人) (新平家物語) うんちくの ほどはしらねど あらたしき としもこりずや へらずぐちせむ (やかもち) 銀輪に からきは坂道 のぼり坂 それにもまさる 老いの坂かな (老家持) 青竹の 色もめでたき 貯金箱 稲荷の仙に たまひしぞこれ (貯竹閑人) (青竹の貯金箱)あらたしき 竹の柄杓の 反りよくて われら夫婦(めをと)の そりも合ひぬる (柄杓閑人) (竹の柄杓)閑寂の 閑院宮(かんいんのみや) 邸(てい)跡(あと)の 雪見にゆきし 閑(ひま)の閑(ひま)麻呂 (四閑家当主) (閑院宮邸跡)折角に 来たるにみくじの 花なるか 遠目に枝垂る 梅かとぞ見し (折角堂閑人)東風吹かば くじにな負けそ 六角の 庭にも咲けや 枝垂れ飛び梅 (菅原閑真) (六角堂)行きて見む 背割りの桜 三川(さんせん)の 合はさる橋の 塔の上より (偐俊成) (注)三川=桂川、宇治川、木津川 合はさる橋=御幸橋のこと 塔=「さくらであい館」という名の展望塔 (三川合流点の「さくらであい館」) (本歌)またや見む 交野(かたの)の御野(みの)の さくら狩 花の雪散る 春のあけぼの (藤原俊成 新古今集114)飽かずもや 眺むる門とて 日暮門 開かずの門と 言ふにはあらじ (あくまで家持) (国宝・西本願寺唐門)先の人の 如何にと見るも 楽しきと ショップに求む 青春きっぷ (18家持)爺(ぢい)が買ひ 孫が使ひて 残りまた 売らば誰(た)そ使ふ 青春きっぷ (使い回し家持)シェアすでに 青春きっぷに 始まりき 家も車も シェアのこの頃 (シェア家持) (青春18きっぷ) 閑麻呂が作りたる川柳に偐家持が付けたる下2句 さくらんぼ なればヒヨドリ 敵になる (閑麻呂) ヒヨリミ閑人 呼んでは追ひやる (偐家持)(脚注)掲載の写真は全てふろう閑人氏のブログからの転載です。

2017.03.17

コメント(8)

-

銀輪散歩・マンホール(その8)

銀輪散歩などで見掛けたマンホールの写真も溜って参りました。今日はそれらをブログ・アップすることとします。 <参考>過去のマンホール関連記事はコチラから。1.東大阪市 先ずは、地元の東大阪市から。 ラグビー・ワールドカップ2019バージョンのもので、従来からある、ラグビー図柄のものにRUGBY WORLDCUP 2019の文字を加えた新しいタイプのもの。花園ラグビー場周辺に設置されている。(ワールドカップ版)(注)東大阪市のマンホールが掲載されている過去記事は以下の通りです。 (その1)(その3)(その4)2.枚方市 枚方市のそれは枚方パークの菊人形の「菊」と淀川の水運、枚方宿を象徴する船(水運の船とくらわんか船)があしらわれている。(菊・くらわんか船版)3.豊中市 豊中市の市の木・キンモクセイに鳩を「ト」を4個組み合わせた中に置き、周囲に赤と白の花をあしらっている。花はツツジのように見えるが、豊中市の市花はバラである。(鳩・カラー版)4.四条畷市 四条畷市のマンホールは(その1)で紹介しているが、其処で紹介したモノクロ・タイプのもののカラー版がこれ。楠木正行を祀る四条畷神社の参道脇にありました。(クスノキ・カラー版)5.相生市 相生市には、播磨造船所(現、IHI)があった。その造船所の長崎出身の従業員たちが社内行事として始めたペーロン競漕を起源とする、相生ペーロン祭が毎年5月最終日曜日に開催される。そのペーロン競漕を中心に、市の花・コスモスと市の木・椿とを上下にあしらった図柄となっている。 (ペーロン・モノクロ版) (ペーロン・カラー版) その親子型マンホール蓋が左下。右下は市章を配しただけの旧型。 (ペーロン・親子型) (旧型) そんな中に、万博記念公園にある太陽の塔をあしらったものがありました。JR相生駅から万葉岬こと金ヶ崎へと行く途上の道にて見かけたものであるが、「あいおい」の文字もなく、太陽の塔を囲んでいる中円には、四条畷市のマンホールのクスノキを連想させるような木が配されているという、何やら所属不明のマンホール蓋でありました。 1970年の大阪万博に関連して製作されたものだろうから、もう50年近くも前のものと考えられる。(太陽の塔版)6.姫路市 姫路市のマンホールは(その7)でサギ草をあしらった美しいデザインのものを掲載済みであるが、これは、同じくサギ草に白鷺を配した消火栓の蓋である。(白鷺の消火栓)7.王寺町(奈良県) 十七条憲法の「以和為貴」に因んで建設された「和(なごみ)の鐘」と町の木・ウメ、町の花・サツキを配した図柄になっている。 なお、この「和の鐘」は大和川の支流の葛下川沿いの親水公園に設置されているそうだが、小生は未だ目にしたことがない。(和の鐘版)8.斑鳩町(奈良県) 法隆寺の五重塔と竜田川、松、紅葉、桜を配した図柄。 (五重塔・カラー版) (五重塔・モノクロ版) 下のタイプのものは、町の木・クロマツに町の花・サザンカを配した図柄。(黒松版)9.大和郡山市 大和郡山市は金魚の町。(その7)で同じ図柄のものを紹介済みであるが、色鮮やかな新しいものを見掛けましたので、再掲載です。(金魚・カラー版)10.新潟市 下左は米どころ新潟らしく「米だらけ」のマンホール。下右は「海は荒海、向こうは佐渡よ、雀鳴け鳴け、もう日は暮れた~♪♪」の歌が聞こえて来そうな図柄で楽しい。 (米・モノクロ版) (砂山・モノクロ版) チューリップ畑の男の子と女の子の図柄もありました。(横越地区)(注)新潟市のマンホール掲載の過去記事は以下の通りです。 (その2)(その4)(その5)(その6)11.新発田市 これは、新発田城にアヤメとサクラを配した図柄。(新発田城・モノクロ版)12.三条市 下左は、三条市の市の木・五葉の松と市の花・ヒマワリを配した図柄。下右は、旧下田村地区のもので、三条市に合併されたことからヒメサユリも市の花となっている。 (五葉松とヒマワリ) (ヒメサユリ) 以下は旧下田村地区が未だ下田村であった頃に設置されたものと思われるもの。 (旧下田村) (同左・親子型) 上は「SHITADA」とのみあるが、下は「SHITADAMURA」と「村」が表示されているから、更に古いものか。(同上)<参考>フォト蔵収録のヤカモチのマイピクチャのアルバム「マンホール」は コチラからご覧になれます。

2017.03.15

コメント(6)

-

5人組ウオーク下見・王寺から郡山城まで

今月末に友人4人とのウオークを予定しているが、昨日12日にそのコースを下見して来ました。 コースはJR王寺駅前出発、三室山→龍田神社→藤ノ木古墳→法隆寺→中宮寺宮墓→法輪寺→法起寺→古池→九頭上池→甲斐神社→新木山古墳→大納言塚→永慶寺→郡山城→植木八幡神社→近鉄大和郡山駅・JR大和郡山駅(以下はオプションコース、西の市跡→薬師寺→唐招提寺→平城宮趾→近鉄新大宮駅・JR奈良駅) メンバーは昨年3月10日に飯盛山に登った5人組の鯨麻呂、草麻呂、蝶麻呂、健麻呂各氏とヤカモチである。 <参考>野崎観音から飯盛山、四条畷神社へ 2016.3.10. コースは鯨麻呂氏提案の原案にヤカモチが修正・付加などして作りました。原案は王寺駅出発して平城宮趾までというものであったが、体力的にはともかく時間的に無理ではないかと思い、大和郡山から先はオプションとしました。 5名のうち3名は、近江八幡や大津や宝塚などの遠方から来られるので、集合時間も午前11時と遅い時間にならざるを得ない。ということで、大和郡山駅解散が妥当ではないかと考えた次第。果たして、下見で歩いてみてそれが正解だと感じました。ヤカモチはこの付近は銀輪散歩で過去にも何度か自転車走行しているが、歩いた場合の「歩程」の程はよくは分からなかったのである。余程の速足とし、立ち寄り先での時間も極力切り詰めるなどすれば不可能ではないだろうが、そのような強行軍を決行すべき如何なる理由も存在しない(笑)。 近鉄王寺駅で下車し、JR王寺駅改札前から表通りへ出る辺りで、或る友人に電話し、話をしながら歩いていて、ふと反対向きに歩いていることに気付く。表通りに出た処で右折しなければならないのに、左折してしまったよう。引き返す。出だしから躓いてしまう何とも頼りない下見歩きであるが、ともかくも昭和橋で大和川を渡る。 空は雲ひとつない快晴にて、幾筋かの飛行機雲の帯があるばかり。見上げていると、銀色の雲を吐き出しつつ旅客機が今まさに1機西へと飛んで行く処であった。(大和川と昭和橋) 大和川に合流する竜田川に沿って上流へと行く。 岸辺の桜並木の蕾はまだ固いまま。下掲右写真の左に見えているのが最初の目的地、三室山である。右奥に見えているのは矢田丘陵。中央奥には遠く生駒山も見えている。 (大和川・竜田川合流点) (竜田川) 三室山は桜の木で覆われている。竜田と言えば「もみぢ」であるが、春も桜の花が目を楽しませてくれる。31日では満開とは参らぬことでしょうが、花見を楽しめるかもということで、予定では此処で「お弁当タイム」としている。 (三室山登り口) (三室山) 昨日の三室山の桜は上掲右写真のように未だ睡眠中の状態。そんな中で1本の白梅の木だけがひとり気を吐いていました(下掲写真)。(三室山の白梅) 三室山から竜田川沿いの公園の道を行く。地元の「竜田のもみぢを守る会」で植樹されたのであろう楓の木が沢山ある中を行く。(竜田大橋) 竜田大橋で竜田川とお別れし、龍田神社へと向かう。 (龍田神社) (同・由緒沿革) 龍田神社は法隆寺の鎮守社として創建された古社である。 (能楽・金剛流発祥の地碑) (同・説明碑) (龍田神社の梅) (奈良街道と当麻街道) 龍田神社を出て東へ旧街道を行く。国道25号に合流した先の斑鳩町役場の前で左折し北へと進むと藤ノ木古墳である。歩いていると後ろからやって来たMTBの男性が追い越して行った。銀輪家持の血が騒ぐが、今日は徒歩、如何ともし難い。 緩やかな上り坂であるが、先程のMTB男性が自転車を押して歩いている。長距離を走って来られたのだろうか、左程の坂とも見えない上り坂でギブアップされた模様。男性に少し遅れて小生も藤ノ木古墳前に到着。「ああ、疲れた」と言いながらベンチに座り込んだ男性が画面に入らぬようにアングルを調整しながら撮ったものが下の写真です。 藤ノ木古墳前から東に行くと法隆寺山門前に出る。途中の西里公園の小さな東屋で煙草休憩。 (藤の木古墳) (法隆寺) 法隆寺前で食事をと考えたが、未だ11時過ぎ。早過ぎるので、山門を潜り、夢殿方向の東門を出て、夢殿の前で左折。中宮寺の裏を通り、出た道を左折し北へ。法輪寺へと向かう。途中、中宮寺宮墓に立ち寄る。(中宮寺宮墓地) 宮内庁が管理している墓地。中宮寺とどういう関係なのかは分からない。6基ある墓石の銘が全て女王であるから、中宮寺の門跡を務められたお方の墓なんだろうか。 成淳女王墓、栄暉女王墓、栄恕女王墓、高栄女王墓、尊覚女王墓、尊智女王墓、後西天皇供養塔などの文字が見える。(同上) 法輪寺から法起寺へと向かう。 この道は昨年6月27日に若草読書会の仲間、小万知さんとひろみの郎女さん(楽天ブログでは「ひろみちゃん8021」さん)と辿った道でもある。 <参考>龍田から斑鳩の里へ(その2) 2016.6.28. (法輪寺) (斑鳩の梅) 法輪寺から法起寺への道の辺には梅の花が盛りでありました。梅の花 今盛りなり 斑鳩の み寺をつなぐ 道あきらけく (偐家持)(法起寺) 法起寺の北側にある古池は菩薩池とも呼ばれているそうだが、その名で呼ばれる由縁となる伝説がこの池にはあるとのことです(下掲右参照)。 (古池・別名「菩薩池」) (古池の伝説) 古池を立ち去ろうとしている時に正午を告げるチャイムの音が何処かから流れて来ました。その音の所為でもないが、空腹を覚えたので、何処かで昼食を、と思い付いたものの、そのような店が見当たらない。天気もよしということで、通りかかったファミリーマートでお弁当を買って、九頭上池の公園で昼食ということにしました。 九頭上池到着は12時半。池の四周が公園になっている。西岸奥の東屋でお弁当タイム。小生より少し遅れてやって来た若い男性が少し離れたベンチで同じようにお弁当を広げましたが、小生と同じような発想で此処を昼食場所と決めたのでもあるか。 昼食後、煙草を一服つけていると、早々と食事を済ませた男性は、足早に県道9号を東へと去って行きました。 (九頭上池) 県道9号は県道249号の広い通りを渡った先で左にカーブし、北へと向かう。此処から新木山古墳までの間は歩道もなく、車の走行も結構あるので、少し歩きにくい道となる。 中間地点に甲斐神社という小さな神社がある。何気なく立ち寄ってみたら、何やらお祭りの準備のよう。写真を撮っていると、背後から「2時からです。」という男性の声。振り返ると年配の男性。「何処から来られました?」「大阪からです。」男性は地元の世話役のようなお方なんでしょう。小生が写真を撮っているのを見て、祭りを見に来たものと誤解されたよう。祭りを見に来たのではなく通りがかりに寄っただけ、と言うのは何かすまないような気になり、「そうですか。2時からですか。」と話を合わせて置くこととしました。 (甲斐神社) (同・由緒) 由緒書きを見ると、祭神はアメノコヤネノミコト。我が地元の枚岡神社の神様ではないか。そうと知って居れば、大阪というような漠然とした言い方ではなく、同じ神を祀る枚岡神社の近くからやって来ました、と言ったのに、と思ったが「アトの祭」である(笑)。拝殿前に敷かれたブルーシートの上で稚児舞が奉納されるよう。「子供の数が減って来て、今年舞うのは女の子一人だけになってしまった。去年は3人だったが。」と男性。地域の祭も少子化や人口流出でその運営が危機に瀕していると聞くが、この集落でも同様のことが起きているよう。 コースの下見というミッションが無ければ、午後2時まで待って、舞いを見て行くのだが、そうもならぬと、先へと進む。(甲斐神社・拝殿) 甲斐神社から10分程度で新木山古墳である。 陵墓参考地として宮内庁の管理下にある古墳。被葬者は、藤原良継の正室にして、桓武天皇の皇后・藤原乙牟漏の生母でもある、安倍古美奈の可能性があるとされたが、2011年の発掘調査で出土の埴輪片から、この古墳は5世紀前半築造の可能性が高まっていて、安倍古美奈が被葬者であるという論は成立しないと考えられる。(新木山古墳) 新木山古墳前の交差点で県道9号と別れて住宅街の道を北進。田北病院の手前の路地を西に入ると大納言塚である。 (大納言塚) 大納言塚というのは、豊臣秀吉の弟秀長の墓所である。大納言秀長が郡山城にて病没すると、この地に葬り、菩提寺大光院が創建されたが、豊臣氏滅亡後、大光院は京都に移転、秀長の位牌、墓所は春岳院(大和郡山市中新町所在)に託される。その後、墓所が荒廃したため、春岳院の僧と郡山の町衆によって、安永6年(1777年)に復興されたのが、現在の大納言塚とのこと。 (同上)(同上) 豊臣秀長の菩提寺・春岳院は近鉄大和郡山駅の北東500m位の位置にある。今回のウオークの立ち寄り予定先には入れていない。皆さんが立ち寄ろうというのであれば立ち寄るかも知れませんが、下見はパスです。 大納言塚から郡山城へと向かう。途中の郡山城の門を移築して山門にしているという永慶寺があるので、それを見て行くこととする。(永慶寺山門) (山門説明碑) (本堂) 永慶寺は、柳澤吉保が甲府城主となった折に、一族の菩提寺として甲府に創建した寺。 享保9年(1724年)二代目吉里の時に大和郡山に国替えとなったことに伴い、永慶寺も甲府から大和郡山に移転して来た。 境内の本堂脇に高浜虚子の句碑があるので見て行く。 村雨や車無ければ歩くまで 虚子 大正6年に虚子が当寺にて作った句とのことである。 春うららついでに見て来よ虚子の句碑 (筆蕪蕉) 昨日、筆蕪蕉が当寺にて作った句とのことである(笑)。 (永慶寺由緒) (高浜虚子句碑) 漸くに郡山城である。既に午後2時を過ぎていましたから、王寺駅前を出発して4時間半程度の時間が経過していました。城内をぐるり回るだけでも20分位は必要であり、城の北隣の植槻八幡神社に立ち寄ると更に20分程度を要することになるから、当日の11時集合という時刻に当てはめると、大和郡山出発は早くても午後4時過ぎになってしまう。やはり、平城宮趾まで足を伸ばすオプション案は無理と判断。 下見も、郡山城をひとめぐりして打ち切ることとしました。 (郡山城の堀) (同・城跡案内絵図) (同・天守台遠望) 天守台とその周辺は工事中にて立ち入り禁止となっている。 (柳澤神社) (同・由緒) 藩祖柳澤吉保を祀る柳澤神社の脇から城趾会館へと回る。(同・城趾会館) 城趾会館は図書館として利用されているよう。前の広場は枝垂れ梅が咲き匂い華やいだ雰囲気である。 (城内の梅) (観阿弥供養塔) 会館の脇には、観阿弥の供養塔、許六の句碑や小野十三郎の詩碑。 (森川許六句碑) (小野十三郎詩碑) 森川許六は彦根藩士にて芭蕉の弟子でもある。 菜の花の 中に城あり 郡山 (許六) 筆蕪蕉も1句したため候。 城の内に 許六の句碑あり 郡山 (筆蕪蕉) 筆蕪蕉は、その名の通り不精者ゆえ、季語を入れ忘れました。 季語を要しない自由律俳句ということにして置きます。 (同・追手門) (同・追手門説明碑) 城の北側にある植槻八幡神社は、平城京の裏鬼門(南西)に位置し、平城遷都に際して、都の地鎮の要とされた古社であり、万葉集巻13-3324の長歌(挽歌)にも登場する地名であるが、それだけのことなので、当日立ち寄るかどうかは不明。城を出て10分位の距離なので下見はパスし、近鉄大和郡山駅へと向かう。途中、喫茶店でもあれば珈琲をと思ったが、見当たらぬままに駅に到着。そのまま電車に乗り、帰宅しました。 以上で、下見ウオーク終了。歩くのも疲れるが、ブログ記事にするのもそれに劣らず疲れますな(笑)。(注)写真はクリックしてフォト蔵写真の画面に入っていただき、更にその写真を クリックすると特大サイズの写真で見ることができます。文字など小さくて 読みづらい場合は、お試し下さい。

2017.03.13

コメント(13)

-

偐万葉・どち篇(その3)

偐万葉・どち篇(その3) 万葉的には友人は「どち」でありますが、そのような友人への歌を集めたものが「どち篇」であります。気が付くと友人の岬麻呂氏関連の歌が随分の数になていましたので、この辺でどち篇をアップしないと収拾がつかなくなる、という訳で、久々のどち篇であります。 <参考>過去の偐万葉・どち篇及び雑詠篇はコチラ1.岬麻呂関連 偐家持が岬麻呂に贈りて詠める歌31首さ丹(に)の橋 渡る人なく 柳川の 浅き春辺(はるべ)を 小舟(をぶね)の下る八重岳(やへだけ)は 霞ぞ立てる 野辺見れば 咲きて匂(にほ)へる 寒の緋桜富良野行き 蝦夷富士見つつ 十勝岳 われ函館に きみをまつまへ (小野不待(をののふまち)) (富良野) (羊蹄山) (十勝岳) (函館) いつ来むと 春まつ林 白雪の つもりていまだ い寝てぞあらし いづかたゆ 神は来ますや あをき海の さやけき波の 音にしきかなニシバマの 浜辺を一人 行く人の 影遠のきぬ 寄する波の音と) (ニシバマビーチ)白砂(しらすな)は 哀しからずや 空の青 海のあをにも 染まずつづける (老山墨汁) (本歌) 白鳥は 哀しからずや 空の青 海のあをにも 染まずただよふ (若山牧水) 秋きぬと 目にもさやかに もみぢたる 渡島は秋の 今盛りなり (本歌)秋きぬと 目にはさやかに 見えねども 風の音にぞ おどろかれぬる (藤原敏行) みぢのぐの あらぎ島かも 中野なる もみぢの山は 秋こそまさめ にしめやの みねとふみねの もみたひて つるべおとしに あきはゆくなる (注)第5句は偐万葉掲載に当たり、初案「あきゆくならし」を「あきはゆくなる」に改訂し た。 お岩木の 山はすでにし 冬ならし 霧氷の花の 咲き散る見れば (岩木山) 見が欲しと わが恋ひ来れば 青空に 蔵王の樹氷 果てなくあれり 空の色 やうやう色濃く なりゆけば 寄り添ひ樹氷 語らくと見ゆ 更けぬれば 蔵王は樹氷の 舞踏会 貴婦人がたの 出でますも見む (蔵王の樹氷) 流氷を たづねをのこの ひとり旅 紋別網走 知床宇登呂 紋別の 海にあかあか 昇る日に 毛嵐分けつ わが船は行く 流氷は 西風強み 影なけど 鷲はさはなり 能取の湖畔 沖辺かけ 埋め尽したる 流氷の 見らくしよしも 宇登呂の海は (宇登呂) 城はあれど 花は盛りの 時ならで 今しばらくは まつの山なり 西行に あらぬ北行 岬麻呂 桜追ひ行く みちのくの旅 (輪行法師) 角館 桜の盛り 見し日より 心は身にも 添はずや君も (輪行法師) (本歌)吉野山 梢の花を 見し日より 心は身にも 添はず成にき (西行 山歌集66) 桜花 今ぞ盛りと 行く君の みちのく春は 見らくしよしも かくまでに 咲けるか桜 角館 桧木内川 花の長堤 (角館・桧木内川堤) エンゴサク 咲くを見むとや わが背子は 五月の風と 富良野行くらむ 麓郷の 短き夏や とりどりに 花咲きををり 千里の沃野 (富良野ラベンダー畑) 宮古島 道はた遠み 背子行けど わが銀輪は 都島かも (注)た遠み=遠いので。 「た」は接頭語。 「み」は形容詞に付いて「~なので」の意に なる。 都島=大阪市都島区 いり崎の いり日見むとて 来しわれは 果たせずどなん どちと呑みける (渡難家持) (注)どなん=与那国島の泡盛の名前。どぅなんちま(渡難島)に由来する命名。ここでは 「どうなん?」と掛けてみた。 (与那国島) 雪や雪 雪雪雪や また雪の 北の旅行く をのこや一人 (大雪旅人)いりおもて 島の浦廻(うらみ)を 恋ひ行けば 梯梧(でいご)の花の ここだ咲きたる (西表(いりおもて)家持) 我妹子と 二人し見れば うれしかも 寒緋桜に 春の雨降る (偐岬麻呂) (寒緋桜) (竹富島) 竹富の 島は音なく 小雨降る ブーゲンビリアの 花の咲く道 (偐岬麻呂) (注)上は岬麻呂旅便りの記事に関連しての歌の再掲載です。 岬麻呂旅便りの記事はコチラ。 岬麻呂関連歌掲載の過去のどち篇はコチラ。2.楽老関連 偐家持が楽老に贈りて詠める歌1首 初恋を 想へ松明 燃やさなむ 古来稀なる 道にありとも 情熱をして静かに燃えしめよ、湿れる松明の如く(犬養孝) 初恋を想ふべし(犬養孝) (注)楽老関連歌掲載の過去のどち篇はコチラ。3.久麻呂関連 偐家持が久麻呂に贈りて詠める歌2首梅の花 咲きつ含(ふふ)みつ きみ待てば さやけき朝ぞ いざいざ行かな草枕 旅行く人と 我が来れば 磐余(いはれ)の道に もみぢ葉降れる 久麻呂が偐家持に贈りて詠める歌3首もみぢ葉の 散りゆくなへに たらちねの 母上様の 黄泉路安かれ (偽家持擬)たらちねの 母上様は もみぢ葉の 生駒ヶ峯に 雲と棚引く (偽家持擬)もみぢ葉の 散りて往きける たらちねの 御母上を 地蔵よ護れ (偽家持擬) 偐家持が返せる歌1首 三日月は めぐりてのちも 来るなれど 母とふ花は 咲き出来ずけむ4.道麻呂関連 偐家持が道麻呂に答へて詠める歌1首 逝く母の 迎へ船かも 三日月の かかりて空に にじんでありぬ (三日月)5.八重麻呂関連 偐家持が八重麻呂に贈りて詠める歌1首 人は伊佐 心もぬくし ふるさとの 花は昔に 変らず咲きぬ (偐貫之) (注)伊佐=鹿児島県伊佐市 (本歌)人はいさ 心も知らず ふるさとは 花ぞ昔の 香ににほひける (紀貫之 小倉百人一首35 古今集42) (桜)6.北麻呂関連 偐家持が北麻呂に贈りて詠める歌1首恩智川 水は絶えせね ま幸(さ)きくも 背子やあれかし 後(ゆり)にも逢はめ (恩智川)7.利麻呂関連 偐家持が利麻呂に贈りて詠める歌2首 永原ゆ 大浦過ぎて 菅浦を きみ行くらむか 光れる風と長浜ゆ 朝のみなとを 漕ぎ出でて 今か着くらむ 竹生島見ゆ (本歌)高島の 阿渡(あと)の湖(みなと)を こぎ過ぎて 塩津菅浦(しほつすがうら) 今かこぐらむ (小辧(こべん) 万葉集巻9-1734) (小辨万葉歌碑)8.川麻呂関連 偐家持が川麻呂に贈りて詠める歌1首 (福寿草)福寿草の 継ぎて花咲く ごとにもや 八千代に君の 真幸(まさ)きくもあれ 9.その他 青雲会創設60周年に寄せて偐家持が詠める歌2首青雲の 庭に六十年(むそとせ) 重ねつつ またあらたしき 道をあゆまな継ぎ継ぎて 行かめともにし 青雲の 万花千葉(ばんくわせんやう) いやときじくに (注)ときじくに=永遠に

2017.03.11

コメント(4)

-

高の槻群

本日は、中学時代の同級生の喜〇君と「ひろみちゃん8021さん」ことひろみの郎女さんとの昼食会でした。先月6日に妻を病気で亡くした喜〇君を励まそうと、ひろみちゃんが企画して下さった昼食会でありました。 場所は薬師寺の裏手にあるイタリアンレストランのAMRIT。ひろみちゃんの車に同乗して、そのレストランへ。このレストランのお食事券を入手したので、ご馳走して上げるという有難い話でありました(笑)。 (イタリアンレストランAMRIT) ランチのコース料理の内容などは、ひろみちゃんが写真に撮っていましたから、彼女のブログ記事にてご紹介があると思います。小生は建物外観写真のみ紹介して置きます。 食事が終わって、その後我々の恩師である井〇先生(故人)宅を訪ね、プランター植えのミヤコワスレの苗を奥様にお届けすべく車に積んであると言う。で、小生、奥様にお電話を入れるが呼び出し音が空しくなり続けるだけ。お留守のよう。で、少し時間を潰してから奥様宅へ向かうということにし、何処か行きたい処があるかという話となる。喜〇君は亡き妻と薬師寺にはよく来たと話していたので、薬師寺に立ち寄って行くかという案も出たが、喜〇君は余り気が進まない様子。そこで、小生が提案したのは、京都府井手町の高神社。 先日、ブロ友のビッグジョン氏が玉水から高神社などを歩かれたことを記事にされていて、「高神社の写真は撮り忘れた」と書かれていたことを思い出したからである。それなら、小生が代りに写真を撮って進ぜようと思った次第(笑)。 <参考>玉水散歩(ビッグジョン氏のブログ記事) ということで、高神社に向かうこととした。国道24号を行き、玉川を渡った処で右折。玉水駅前経由、南谷川を渡った先で右折。畑中の細い道を通って、再び南谷川を渡ると、谷川ホタル公園と高神社の石鳥居前到着。(井手町多賀地区案内図) (谷川ホタル公園) 高神社の前は谷川ホタル公園。井手町では源氏蛍の保護条例が定められているようですが、南谷川やこの川に流れ込んでいる細流にてゲンジボタルが保護されているのでしょう。(高神社)とく来ても 見てましものを 山背(やましろ)の 高(たか)の槻群(つきむら) 散りにけるかも (高市黒人 万葉集巻3-277)(もっと早くに来て見ればよかったのに、山城の多賀の欅の木立は、もう黄葉が散ってしまったことよ。) 高と言えばこの黒人の歌である。 「高の槻群」の原文が「高槻村」であることから、「高槻」を地名と考えたり、「高い槻の木の群」と考える見解が古くはあったようだが、高が地名で、此処、京都府の井手町多賀の地の槻(欅)の木の群れ、と考えるのが定説になっている。 (同上) 森閑とした参道の石段を登って行くと、参道脇の斜面に野生の猿がいました。猿を最初に見つけたのは喜〇君であったが、全然逃げない。何枚か写真に撮らせて戴いた。 往路は一匹であったが、復路には二匹に増えていて、新しい方の猿は何やら警戒する風でカメラを向けると警戒の仕草であった。やがて、斜面から参道の方へ飛び降りて来て、小生のそば近くに向かって来たので、撮影を中止、退散することとしました。猿との無意味な衝突・トラブルは犬も食わないし、ヤカモチも望まない(笑)。 (高神社で見掛けた猿)(高神社境内全景) 高神社本殿の祭神は、伊邪那岐、伊邪那美の二神と菊々理姫である。 社伝によると、欽明天皇元年(540年)の創建にて、元明天皇の和銅4年(711年)に多賀明神之社と称したらしい。現在地に遷座したのは聖武天皇の天平3年(731年)の9月とのこと。現在の社殿は慶長4年(1604年)の建立らしい。 (同上拝殿) (同上本殿) 思いつきの高神社訪問にて、時間もよし。生駒の恩師宅へと引き返すことに。 国道24号に出て、来た道を帰る。大谷交差点のところまで来た時に大きな朱色の鳥居。「あれは何?」とひろみちゃん。奥に比較的新しい社殿の神社。「寄って行く?」と彼女。社殿の未だ新しい雰囲気から余り興味を引かれなかった小生は「まあ、どっちでも。」と曖昧な態度。喜〇君は沈黙。すると車は鳥居をくぐり、社殿の方へと進んでいました。運転がひろみちゃんなので、男二人は「是非に及ばず」である(笑)。 神社は岡田国神社。勿論、初めての立ち寄りである。(岡田国神社) 特段の駐車場もないので、何んと拝殿の前まで車で進入。 写真の青い車がひろみちゃんの車。後ろ姿を見せているのが喜〇君。 拝殿前の消えかかった由緒書板には祭神は菅原道真、生国魂命とあるが、その他の字は判読不明。建物が何もかも新し過ぎて奇妙な気がしたが、境内を歩き回っていて、北側に古い社殿があることを発見。 (同上拝殿) (同上本殿) 新拝殿前の由緒書は墨が消えかかって読めないが、旧社殿前の市教委による説明板は分かり易く由来などを書いてくれていました。(下掲)(同上由来) (岡田国神社・旧本殿) (同上・旧社殿) 旧社殿の方が味わいがあるが、朽ちるに任せているのだろうか。 何故、旧社殿の造替ではなく、隣地での新築となったのだろう。 (新社殿から旧社殿を見下ろす) 昭和48年(1973年)日本住宅公団が木津ニュータウンを開発造成するに当たり、この岡田国神社の社有地を含む形で開発区域を決定したことから、公団は当該土地を神社から買い受けることとなり、神社はそれらの売却代金を資金として、老朽化した旧社殿の地の隣の地に新社殿を造営したのだ、ということが、下掲の「昭和造営記録」から判明しました。(岡田国神社・昭和造営記録碑) そんな寄り道の後、生駒の恩師邸に到着しましたが、やはりお留守のまま。 で、玄関先にミヤコワスレのプランターを置いて帰ることとする。ひろみちゃんが追って、電話でフォローするとのこと。 近鉄瓢箪山駅前で喜〇君と小生は車から降り、ひろみちゃんと別れる。駅前商店街の喫茶店に入り、喜〇君と30分程度雑談して、彼とも別れて帰路に。 これが本日の行動でした。銀輪は使用せずなのですが、万葉の故地を訪ねたことでもあるので、当記事は「銀輪万葉」に分類して置きます。

2017.03.10

コメント(13)

-

囲碁例会・岬めぐり200回記念ディスク

昨日・8日は囲碁例会の日。冬に逆戻りの寒い朝でありましたが、いつもの通りMTBで出掛けました。これ位寒い方が銀輪散歩には向いているのでもある。 この日も友人の利〇氏と梅田スカイビルで待ち合わせでした。 そんなことで、れんげ亭の前にさしかかった丁度その時に店主のれんげの郎女さんが店の戸を開けて道路に出て来られた処であったのですが、「今日は急ぎますので、このまま失礼します。」と、れんげ亭はパスして梅田へと向かいました。 梅田スカイビル到着は11時35分。駐輪場が満車で入れない。さて、どうしたものか、と思案したのも一瞬のことにて、係の人が「今、一台空きます。」と言って下さった。何でもスカイビルの何階かで確定申告の受付をしているとのことで、この処駐輪場が混みあっているのだという。確定申告については小生は先月下旬にこれを済ませている。 11時50分、タワーイースト1階の高速バス待合室での待ち合わせであったが、利〇氏は早くも来て居られました。今回も地下の滝見小路の「四季彩」で昼食&珈琲。会場の部屋には人影なく、我々が一番乗り。 先週は九路盤で碁を教えましたが、今日は十三路盤で教えることとする。実戦形式で解説を加えながら打って行く。途中で竹〇氏が来られた。脇から竹〇氏も色々とアドバイスして下さいました。小生も若い頃にこの竹〇氏から碁を教えて戴いたのでありました。 で、先ず竹〇氏とお手合わせ。中盤になって、上辺から左辺に張った小生の黒石の弱みを突かれて切断され、上辺は生きたものの、左辺の大石が頓死し万事休す。 対局中に福〇氏が来られ、利〇氏は福〇氏からも碁の手ほどきを受けて居られました。小生の碁が終了したので、竹〇氏と福〇氏が対局。そこへ平〇氏が来られたので、平〇氏と対局。これも小生に見落としがあって負け。今日も2戦全敗で、遂に8連敗。絶不調が継続しています(笑)。 (注)3月1日の記事で「3戦全敗」を勘違いして「2戦全敗」としていました。 その関係で上の記述も負け数を1つ少なくカウントしていました。 従って、正しくは「遂に9連敗」でありますので、訂正して置きます。 本日は往路も復路も写真撮影は無しで、掲載すべき写真がありません。 ということで、先日、友人の岬麻呂氏が送って来て下さったDVDの写真でも掲載して置きます。(岬めぐり200回記念ディスク) 岬麻呂氏の旅便りは、今や当ブログのシリーズ記事になっていますが、同氏の旅も200回を超え、一つの節目と200回分の旅で撮影された膨大な数の写真を編集されて、ディスクに記録されました。中味の写真をご紹介しなければ意味のないことでありますが、シリーズ「岬麻呂旅便り」にてご紹介した写真も多数収録されていますので、まあ、中味はそれらから類推下されたく。 <参考>岬麻呂旅便り

2017.03.09

コメント(7)

-

第188回智麻呂絵画展

第188回智麻呂絵画展 今日は智麻呂絵画展です。今年3回目の絵画展となります。 智麻呂絵画ファンの皆さま、どうぞごゆるりとご覧下さいませ。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記からご覧になれます。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ 最初の絵は生駒山です。(生駒山) これは、先般、智麻呂さんが、東大阪市布市にある福寿苑にショートステイされた折に、生駒山の日の出を写生されたものであります。奥様の恒郎女さんが白内障の手術をされることとなり、その前後の日は介助できないこととなるため、デイサービスで通って居られる介護施設・福寿苑に宿泊されたという次第。布市に 打ち出て見れば 神さぶる 生駒高嶺に 日は立ち昇る (布市部智麻呂)(本歌)難波津を こぎ出て見れば 神さぶる 生駒高嶺に 雲ぞたなびく (大田部三成 万葉集巻12-4380) 次は、亀石。明日香村に鎮座まします元祖ゆるキャラの亀石。これは、当ブログ記事掲載の写真から絵にされました。 いつであったか、智麻呂邸をお訪ねした折に、絵の題材がなくて・・と仰っていたので、亀石なんかちょっと趣が変って面白いかも、と申し上げたら、こんな絵になっていたという次第。 (亀石) 亀を詠んだ歌は万葉集に2首あるだけ。 鶴亀はめでたきものと相場が決まっていますが、鶴が47首も詠まれていることを思えば、亀の側からは「カメしまへん」とも言って居られない、差別的な扱いと言うべきか(笑)。・・我が国は 常世(とこよ)にならむ 図(あや)負(お)へる くすしき亀も 新(あらた)た代(よ)と 泉の川に 持ち越(こ)せる 真木のつまでを・・(藤原宮の役民の作りし歌 万葉集巻1-50)・・ちはやぶる 神にもな負(お)ほせ 占部(うらへ)すゑ 亀もな焼きそ 恋ひしくに 痛き我(あ)が身そ・・(同巻16-3811)(バレンタインチョコfrom さわちゃん&ケンちゃん) 次はバレンタイン関連の絵です。既に3月、ちょっと時期を逸したテーマとなりますが、開催時期の関係でこのようなこととなったのはヤカモチ館長の怠慢でもあります。 さわちゃん、ケンちゃん、サキちゃん、ミズキちゃん、そしてナナちゃん。もうお馴染みの名前かと思いますので、説明は省略です。今年も智麻呂さんはハッピーバレンタインであったようです。(バレンタインチョコ&クッキーfromサキちゃん&ミズキちゃん) サキちゃんとミズキちゃんはヤカモチ館長も存じ上げて居ります。 若草読書会その他で智麻呂邸にお邪魔する際に、前の道で遊んでいたりするのを見掛けることがあるからです。「コンニチワ」と声掛けすると「コンニチワ」と元気な声で返してくれます。勿論、彼女らは何処のオジサンだろうと訝しく思っているのやも知れませんが・・(笑)。(バレンタインチョコ・クッキーfromナナちゃん) 次は、クリスマスローズ。 ひろみちゃん8021さんがご自宅の庭に咲いていたものを摘んで、お持ち下さったようです。いい雰囲気の絵に仕上がっています。(クリスマスローズfromひろみちゃん) 次はヤブカンゾウ。 これは小万知写真集から絵にされました。 この花は梅雨明け頃から咲き始める夏の花。 恒郎女さん曰く「智麻呂さんは季節を考えないで絵を描く」。 目にとまって描きたいと思った時がその花の季節、これが智麻呂流のようです。まあ、野に出て実物を写生する段には季節の齟齬は生じないのであるが、写真などからとなると、智麻呂流は季節と「ずれ」を生じてしまうこともある。我が偐家持美術館は、上のバレンタイン関連絵画でもお分かりのように、そいうことには余り頓着しない主義でありますから、智麻呂流とヤカモチ流は親和性があるとも言える(笑)。(ヤブカンゾウ・小万知写真集より) 八重に咲くのがヤブカンゾウ。一重に咲くのがノカンゾウ。 ヤブカンゾウは万葉集では「忘れ草」と呼ばれている。わすれ草 わが紐に付く 香具山の ふりにし里を 忘れむがため (大伴旅人 万葉集巻3-334) 忘れ草 わが下紐(したひも)に 着けたれど 醜(しこ)の醜草(しこぐさ) 言(こと)にしありけり (大伴家持 同巻4-727) 次はグラジオラスの花と名前不詳の赤い花。 (グラジオラス) (赤い花) グラジオラスはデイサービス施設の「アンデスのトマト」で頂戴した花とのことで、帰宅されてからご自宅で描かれたもの。 赤い花の方は、もう一方の施設である福寿苑で写生されて持ち帰られた絵なので、恒郎女さんもヤカモチも実物の花は目にしていません。智麻呂さんもその花の名はご存じない。ということで、名前不詳。まあ、植物図鑑ではなく絵画展なのだから「赤い花」で十分なのではありますが。 以上です。本日もご来場、ご覧下さり、ありがとうございました。

2017.03.07

コメント(10)

-

肋骨の痛み

昨夜、胸部前面中央、やや左寄りの部分に打ち身をしたような痛みがあることに気付きました。指でその部分を押さえるとかなり痛い。咳をしてもその部分に痛みが走る。15~6年前に背中の肋骨を5本折ったことがありましたが、その折の激痛に比べれば何ほどのこともないのであるが、骨に何らかの異常が生じているのではないかと思ったので、念のため病院へ。先週の月曜日に肺のCT検査をしたばかりであるが、今日は胸部レントゲン撮影。結果は骨には異常はなく、整形外科の医者の見解は、肋間神経痛だろうとのこと。必要なら痛み止めの薬を処方するが、という話であったが、不快ではあるものの我慢できないほどの痛みではないので、薬の方はお断りすることとしました。日にちが薬とのことだから、そのうちに治るのでしょう。 それにしても、病院は時間が掛かる。朝10時半頃に受付をして、待つこと3時間半、午後2時になって漸く診察して貰えました。その後レントゲン撮影を済ませ、再度診察室へ。診察結果の説明を受けて、会計を済ませたら午後3時半近くになっていました。 この待ち時間は持参した本を読んだり、喫煙コーナーで煙草を吸ったり、でありましたが、病院向かいの馴染みの喫茶店「ペリカンの家」で、珈琲を飲んだり、昼食を取ったりもしましたので、今日はその「ペリカンの家」を記事に取り上げます。(喫茶「ペリカンの家」・再掲) この喫茶店を知ったのは、昨年亡くなった母がこの病院に入院した際のことである。病院に付き添ったりした際に、朝食や昼食や珈琲ブレイクにこの喫茶店をよく利用させていただいたのでありました。そんなことで、いつしか店の方と話をするようになり、この店のことをブログ記事に取り上げたこともあって、店の女主人「☆もも☆さん」が当ブログ記事へコメントを頂戴するというような成り行きに発展いたしました。 そういう関係となったこともあって、小生のブロ友(富良野ご在住)のfurano-craftさんから贈呈賜った輪切り板の木工作品数点をこの喫茶店に飾って戴こうと今月1日にこれをご提供申し上げたのでありました。 <参考>富良野の森からの贈り物 2017.2.24. 折角、furano-craftさんから戴いたものを他に差し上げるのはいかがなものかという気もしましたが、小生の部屋に飾って置くより、喫茶店のような場所に飾って戴く方がより多くの人に見て戴けるので、furano-craftさんの工房・木力工房の宣伝にもなってよかろうというのが小生の結論。 <参考>ショップ森の工房・木力工房のホームページ 同・お問い合わせフォーム 果たして、今日、店に立ち寄ってみると、こんな風に飾って下さっていました。(ペリカンの家に飾られたfurano-craftさんからの贈り物 ) 「月」と「星」は、テーブル席を画する腰壁の天端に。(同上) 「森」と「富良野」はレジの前に。(同上) 「空」と「風」は入口近くのテーブル席の窓辺に。 さて、偶然ですが、これらの輪切り板をお届けした日の午後にブロ友の「ひろみちゃん8021」さんが、お友達とこの喫茶店にお立寄りになったようで、先日の彼女のブログ記事(下記)にそのことが紹介されていました。 <参考>今日の遊びの終わりはペリカンの家さん このように、ブログつながりで友達の輪が広がって行くというのは愉快なことです。 店のもう一人の女性は、富山は滑川のご出身。2011年5月に魚津から富山へ海沿いを銀輪散歩した折に滑川の町も通過しているので、或は彼女のご実家近くを走ったかも知れないなどと思うと、これも亦面白い。確か、以前お聞きした話では、ご実家はもう少し山側の方であるというような記憶もあるから、その可能性は低いような気もするが(笑)。 <参考>魚津から富山へ銀輪万葉 (その1)(その2)(その3)(その4) で、☆もも☆さんであるが、このほど楽天ブログを開設されたようである。楽天プロフィールの方で、小生の楽プロとfurano-craftさんの楽プロをフォローして戴いたようで、小生もそれによって上記の次第を知った次第。 先程、彼女のブログを閲覧してみると、本日第1号記事(下記)が掲載されていました。かくして、ブロ友がまた一人増えたようで愉快なことであります。 <参考>綺麗な色のカブ🌈

2017.03.06

コメント(8)

-

小阪教会創立90周年記念礼拝

今日は、小阪教会創立90周年記念礼拝に出席して参りました。 日本基督教団小阪教会は、小生が未だ10代の若い頃に洗礼を受けた教会。その頃の牧師が智麻呂氏でありました。 現在の若草読書会のメンバーはこの教会で知り合った人々である。 智麻呂氏がこの教会を辞められた頃には、小生は教会から遠ざかっていて通はなくなっていましたが、智麻呂氏や読書会メンバーとは交流が続いていて、今日に至っている。そんな次第で、もうこの教会の教会員とは言えないのであるが、このような節目の礼拝やイベントのある時には、ご案内が今でも届く。今度の90周年記念礼拝も早くに案内状を頂戴していました。 どうするか迷っていたのであるが、予定していた別件の方の用向きが無くなったことに加えて、景郎女さんから、智麻呂ご夫妻や凡鬼さん、小万知さんもご出席されるというメールを頂戴したので、前日に急遽、出席することと決めたのでありました。 勿論、MTBによる銀輪散歩を兼ねての出席である。自宅から教会までは銀輪で30分余の距離。楽々の銀輪散歩である。 教会前到着は9時45分頃。早過ぎる到着なので、出席者の記帳を済ませた後、教会の前庭で、自販機で買った珈琲などを飲みながら煙草を一服。 現在の牧師さんも含め、もう顔見知りの人も殆どいない教会であり、礼拝堂も新しい建物に建て替わっているなどもあって、昔を懐かしむよすがもない、よそよそしい感じがしてしまうのは致し方もないことである。 そろそろ会堂に入ろうかとしている丁度その時に智麻呂ご夫妻がタクシーで到着されました。風邪の所為もあって長らく智麻呂邸をお訪ねしていなかったので、ほぼ1ヶ月ぶりの再会でありました。 智麻呂ご夫妻と共に、会堂内に入る。福〇さんや家〇氏夫人など見知った方のお顔を目にすると、ああ、小阪教会なのだ、とは思うのであるが、それだけのことにて、「松も昔の友ならなくに」である。(小阪教会) 会堂に入ったのは、未だ早い時間だったので、この90周年記念礼拝に向けて結成されたという聖歌隊が音合わせの最中で、人影もまばらな状態でした。 それでも、10時15分の礼拝開始直前になると多くの人達で会堂内が埋まりました。凡鬼・景郎女ご夫妻、小万知さんもお見えになりました。(同上・礼拝堂内部) 礼拝の後、記念写真の撮影、記念コンサートというプログラムであったが、凡鬼さんと小生は退席することとしました。智麻呂・恒郎女ご夫妻、景郎女さんと小万知さんは、コンサートも見て行くとのことで残られました。 凡鬼さんと小生は、小阪駅の方へと帰る。小生は自転車(MTB)を押しながら、凡鬼さんと話しながら歩く。何処か喫茶店で珈琲でも、ということであったのだが、時計を見ると正午を過ぎていたので、通りがかった飲食店で昼食をとることとしました。 食事をしながら、凡鬼さんと雑談した後、小阪駅前で凡鬼さんと別れ、再び銀輪散歩。コンサート終了後帰宅される頃合いを見計らって、東花園駅前のケーキ屋さんでショートケーキを買って、午後5時少し前に智麻呂邸の前までやって来たのだが未だ帰って居られない。時間調整をしようと近くにある、中学の同級生の田〇君経営の喫茶店に向かったが、何処やらへ出掛ける用があるとかで、彼は店を閉めている処。仕方なく、智麻呂邸前に引き返す。前の公園で時間潰しをすること10分か15分でご夫妻が帰って来られました。智麻呂さんの絵を8点撮影させていただき、お土産のケーキを戴きながら珈琲をご馳走になりました。 追って、これらの絵は智麻呂絵画展でご紹介申し上げることとします。 暮れて来たので、智麻呂邸をおいとますることとしました。暮れかかる道をライトを点灯して自宅へ。本日は、こんなことで、日が暮れました。

2017.03.05

コメント(4)

-

墓参・野の花を愛でたる人のまたもあれな

本日は月例の墓参。 いつもの寺の門前の言葉は以下の通りでありました。 「自分のあり方に痛みを感ずるときに、人の痛みに心が開かれる」 人は共感する生き物。己の心の痛みや悲しみによって形成される心の襞は、その共感力を高めるもの。人と共感すること、人に共感されることによって、人は生きる力を得ているのでしょう。 小生が、この言葉から連想した歌はこれ。さびしさに 堪へたる人の またもあれな 庵並べん 冬の山里 (西行 山家集513)(2017.3.4.言葉) 冬の山里ならぬ春の山裾、うらうらの春霞の道を行く。 墓地から眺める大阪平野も霞んでいました。(工事中の花園ラグビー場) 2019年のワールドカップ・ラグビーに備えて工事中の花園ラグビー場も眼下に見える。瓢箪山駅、東大阪市庁舎も見える。しかし、大阪市内のビル街は青く霞んでいるばかり。大阪湾や淡路島、六甲の山並は霞か雲か青いカーテンに遮られている。 (近鉄・瓢箪山駅) (東大阪市役所庁舎) 目を転じると裏山の山裾には梅の花が今を盛りと咲き匂っている。 墓参の帰途は、山裾の野道を花散歩である。(墓地の裏山) (梅の花) 道端の民家の石垣に勢力を張っていた名前不詳の植物。これは何と言う植物なんでしょう。米粒位の小さな花とも葉ともつかぬ赤い芽がびっしり。 (名前不詳) ホトケノザも花を咲かせています。 (ホトケノザ) ホトケノザと混同していたヒメオドリコソウも花を付けている。 こうして並べると違いは一目瞭然なのだが、かつてはヒメオドリコソウをホトケノザと思っていたヤカモチでありました。 (ホトケノザ) (ヒメオドリコソウ) オオイヌノフグリも咲いていました。 これは外来種。ピンク色の花を付けるイヌノフグリは、このオオイヌノフグリの繁茂によって生存領域を狭められているらしい。 (オオイヌノフグリ) このような小さな野の花は見ているだけで楽しい気分になる。野の花を 愛でたる人の またもあれな ともに歩かん 春の山里 (偐家持) (ハコベ) (カラスノエンドウ) ナズナも白い小さな花を付けていましたが、撮影をし忘れました。<参考>花関連の当ブログ記事のリストはコチラ。

2017.03.04

コメント(10)

-

囲碁例会・今日もかも

本日は囲碁例会の日。週間天気予報では雨マークになっていたので、自転車は無理、電車で、と思っていましたが、前日の予報では晴れマークに。となれば、銀輪家持。いそいそとMTBで出掛けました。風邪で引き籠りが続いていましたから久々の銀輪散歩という訳である。また、先月1日の囲碁例会の時と同様に、今回も友人の利〇氏と梅田スカイビルで11時50分の待ち合わせとなっている。同氏は囲碁を覚えたいということで、小生が空き時間に碁を教授する約束になっているのである。 朝9時50分頃、MTBを押しながら、門を出た。すると坂道の上の方から「おはよう」の声。そちらに顔を向けると、中学時代の同級生の喜〇君であった。彼は先月初旬に妻を癌で亡くしたばかり。未だ忌中でもあり、忌が明けたら連絡を取って、元気づけてやろうなどと考えていた矢先に、思いもかけぬ処で顔を合わせることとなった。散歩の途中とのことで、小生を訪ねて来たというのではなかったようだが、奇遇でもあれば、囲碁例会を取り止めて彼と時間を共にするというのが普通の処であるが、今日の囲碁例会は利〇氏と上記の約束もあるので、そうも行かない。近いうちに連絡を取るということで、残念ながら道端での立ち話のみにて失礼することとなった。 喜〇君と別れて、梅田へと銀輪(MTB)を走らせる。コースはいつもの通りであるが、今日は、利〇氏と梅田スカイビルで昼食の予定なので、れんげ亭はパスである。しかし、待ち合わせ時間より早過ぎる到着時間になりそうなので、大阪城公園で少し時間調整。堀端の鴨と遊んで時間を調整しました。(大阪城の堀) (大阪城の堀の鴨) 梅田スカイビル到着は11時40分頃。既に、利〇氏は待ち合わせ場所に来て居られました。直ぐにそのまま、地下の滝見小路の「四季彩」に行き、昼食。 食後、囲碁会場の部屋に行き、同氏と囲碁の練習。全くの初心者なので、九路盤で何回か解説しながら打ってみました。こういうことを重ねながら、覚えて行っていただくしかありません。 そんなことをしているうちに福〇氏が来られたので、同氏とお手合わせ。終盤で上辺の黒地を突き破られる失敗があって、小生の中押し負け。次に来られた村〇氏とお手合わせ。これは半目負けの惜敗。寄せで3目を損する失敗が勝敗を決しました。ということで今日も2戦全敗。これで6連敗となりました。今年の通算成績は3勝8敗。全く振るわずです。(注)この日は村〇氏とは2局打っていて2局とも負けているので、「2戦全敗」で はなく「3戦全敗」でありました。従って「6連敗」は「7連敗」に、「3勝8 敗」は「3勝9敗」に訂正です。今日もかも 勝ちはなかりき 負け続け 碁盤の上の 鴨にしあるか (鴨家持)

2017.03.01

コメント(11)

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

-

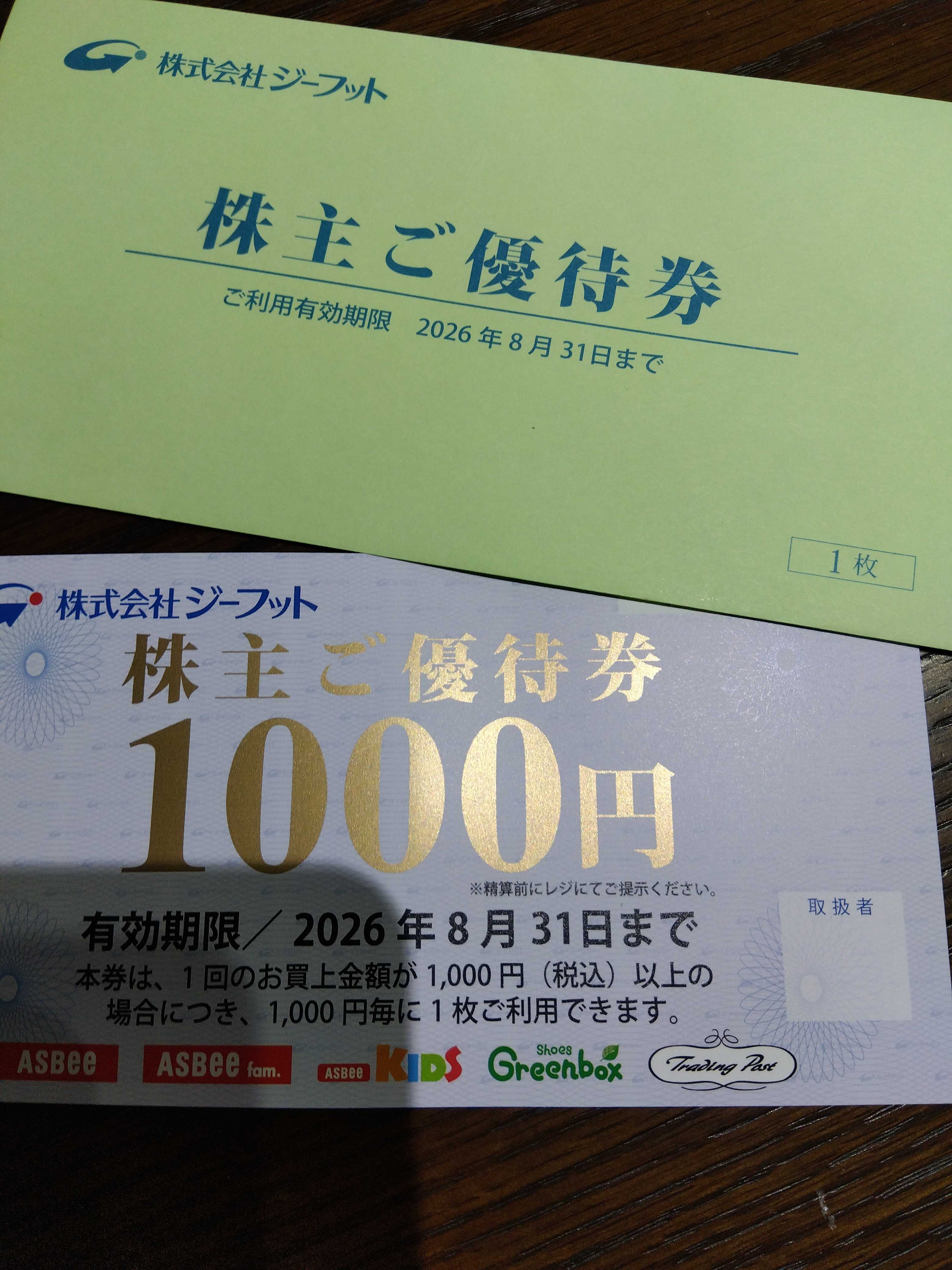

- 株主優待コレクション

- ジーフットから株主優待が届きました♪

- (2025-11-14 00:00:16)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 【楽天】長男の一目惚れ!小学生の冬…

- (2025-11-14 12:16:50)

-

-

-

- 今日のこと★☆

- 11月14日のツキアップ

- (2025-11-14 08:50:52)

-