2017年09月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

岬麻呂旅便り208・北海道紅葉

友人の岬麻呂氏よりの旅便り208が届きました。 今回は9月24日から27日にかけて3泊4日の北海道紅葉の旅でありました。<参考>過去の岬麻呂旅便りの記事はコチラからどうぞ。 今年の北海道は例年よりも秋の到来が早かったようで、紅葉の見頃が過ぎていて、昨年ほどの見事さではなかったと仰せですが、それでも随所に美しい紅葉。ひと足早い紅葉便りをお楽しみ下さいませ。(大雪山・旭岳) ※フォト蔵画面はコチラ(十勝岳・安政火口)※フォト蔵画面はコチラ 今回から「岬巡り報告」という名称を「旅報告」に変更されました。同氏の旅は元来、岬巡り、灯台巡りの旅でありましたが、最近は岬も灯台も登場しないことが多く、これからもそうなるだろうということで「旅報告」とされたものと推察します。 と言っても、わが偐万葉での呼び名「岬麻呂」は「旅麻呂」に変更されることはありませんのでご安心下さいませ(笑)。(注:末尾<追記>参照)(岬麻呂旅報告208と写真説明)※特大サイズ画面はコチラ(望岳台から見る美瑛岳<右>と美瑛富士<左>)※フォト蔵画面はコチラ 今日、29日利尻岳が初冠雪となったとTVのニュースで報じていましたが、北海道の紅葉は、すぐにも雪が後ろから追いかけて来るというものでもあるようです。 (赤岳東斜面・銀泉台)※フォト蔵画面はコチラ(黒岳七合目)※フォト蔵画面はコチラ(三国峠)※フォト蔵画面はコチラ(青い池<美瑛>)※フォト蔵画面はコチラ(富良野・鳥沼公園)※フォト蔵画面はコチラ 湖沼の水の色も、お花畑の色彩も、いかにも北海道らしい美しさであります。(美瑛・四季彩の丘)※フォト蔵画面はコチラ 今回のご報告で嬉しかったのは、病気ご療養中のブロ友・furano-craftさんを、前回の富良野旅行に続いて今回もお見舞い下さったこと。そして、f氏は順調にご回復されていて、花壇など庭いじりができる程度にまでお元気になられているとご報告下さったことでした。ブログや工房へのご復帰はもう少し先になるのでしょうが、一日も早く本復されますことを皆さまと共にお祈り申し上げたいと存じます。<参考>岬麻呂写真集はコチラ<追記> 本日当記事をご覧になった岬麻呂氏よりメールがあり、「旅報告」というのは海や岬の登場しない内陸部の旅の場合に従来から使用されているものであり、海や岬の登場する旅の場合は、今後も「旅・岬巡り報告」を使用されるそうです。 なお、当該メールに追加で3点の写真が添付されていましたので、これも追加でご紹介させていただきます。(銀泉台・赤岳東斜面を直下から撮影)※フォト蔵画面はコチラ(天人峡・柱状節理の絶壁)※フォト蔵画面はコチラ(美瑛・四季彩の丘)※フォト蔵画面はコチラ

2017.09.29

コメント(10)

-

芭蕉墓など銀輪散歩

本日の記事は、芭蕉墓などを廻っての銀輪散歩とします。芭蕉の墓と言えば大津市膳所の義仲寺であるが、大阪市内にも芭蕉の墓が結構あるものです。<参考>行く夏も近江の人と惜しむべき(続) 2012.8.30. 浄春寺門前にて芭蕉塚(コチラ)に出会い、花園ラグビー場近くで芭蕉碑(コチラ)に出会いと、芭蕉関連が続きましたので、ならばと大阪市内の芭蕉関連の場所を廻ってみました。 先ずは、四天王寺境内の芭蕉墓です。(芭蕉墓・野坡墓)※特大サイズ画面はコチラ(同上・説明碑)※特大サイズ画面はコチラ 四天王寺霊苑の一角にあるのだが、広い霊苑であるから、漫然と行っても見付けることは困難。霊苑事務所に立ち寄り、その場所を教えていただきました。その折に頂戴した境内図に芭蕉墓を赤丸で記載して置きましたので、参考にして下さい。(四天王寺境内図 ●が芭蕉墓の位置)※特大サイズ画面はコチラ 中之門から入り、元三大師堂の前から霊苑に入ります。(四天王寺・中之門)※特大サイズ画面はコチラ 門を入って数十メートル行くと左手に元三大師堂があります。(元三大師堂)※特大サイズ画面はコチラ ここを入って、直ぐに左に行きます。すると突き当りの中之院の塀際に墓が見えて来ます。(同上)※特大サイズ画面はコチラ 次は、梅旧禅院にある芭蕉墓です。ここには芭蕉堂というものもある。(梅旧禅院)※特大サイズ画面はコチラ 梅旧禅院は、口縄坂の上、浄春寺と向かい合っているのですが、場所を地図で示すと次の通りです。(浄春寺と梅旧禅院の位置)(梅旧禅院の芭蕉墓・左端の丸い墓石)※特大サイズ画面はコチラ この墓の前に芭蕉堂という小さな建物がある。(芭蕉堂)※特大サイズ画面はコチラ 堂の扉は施錠されていて、中は覗けません。猫がお留守番して居りました。 (芭蕉堂修復記念句莚)※特大サイズ画面はコチラ このお堂は昭和50年に修復されたようで、その折には句会が催されたようです。 口縄坂を下って、円成院へと向かいます。円成院の芭蕉墓は剥落が進み、殆ど判読不能です。(円成院の芭蕉墓)※特大サイズ画面はコチラ 墓石の文字は判読不能であるが、円成院の境内に入ってスグの処に「芭蕉茶屋」と刻まれた石碑がありました。これが何を意味するのか不明です。芭蕉茶屋という茶店でも近くにあったのでしょうか。(芭蕉茶屋の碑)※特大サイズ画面はコチラ 参考までに円成院の場所を地図で示して置きます。(円成院の位置) 次は、鉄眼寺の芭蕉之碑です。(鉄眼寺・山門)※特大サイズ画面はコチラ(同上・本堂)※特大サイズ画面はコチラ 芭蕉翁之碑は、本堂階段右に駐輪のわがMTBの右手に少しだけ写っている小屋の右側奥にあります。 (鉄眼禅師像)※特大サイズ画面はコチラ 鉄眼寺は通称にて、正式な名は瑞龍禅寺。鉄眼禅師が開祖であることから鉄眼寺と通称されているようです。(鉄眼寺の位置) (芭蕉翁之碑)※特大サイズ画面はコチラ(同上)※特大サイズ画面はコチラ 以上で墓巡りは終了。 最後に、南御堂(難波別院)の前、御堂筋の車道横の分離帯(東側)にある「芭蕉終焉ノ地」碑を掲載して置きます。(此附近芭蕉翁終焉ノ地碑)※特大サイズ画面はコチラ 碑は昭和9年3月建立とある。 (同上)※特大サイズ画面はコチラ 芭蕉は元禄7年(1694年)9月9日に奈良から大坂に入り、精力的に活動するが、体調を崩し、この付近にあった花屋仁左衛門の屋敷で療養するも、回復せず、10月12日、享年51歳で死去する。<参考>松尾芭蕉・Wikipedia 最晩年の芭蕉の句です。 秋ちかき心の寄や四畳半 びいと啼尻声かなし夜の鹿 此道や行人なしに秋の暮 旅に病で夢は枯野をかけ廻る(芭蕉終焉ノ地碑位置図) 以上です。 最後に、参考までに、芭蕉句碑の写真が掲載されている当ブログの過去記事を拾い出すと以下の通りです。〇大阪府内2009.1.29. 暗(くらがり)峠2010.6.17. 銀輪花遍路(その5)・府民の森ぬかた園地2010.9.16. 暗峠を越えて2011.10.17. 銀輪散歩・住吉公園まで2011.10.23. 万葉ウオーク下見・すみのえの霰松原2014.6.5. 太融寺2016.2.24. 飯盛山へ2016.3.10. 野崎観音から飯盛山、四条畷神社へ2017.4.23. 七宮めぐり余録〇近畿圏2011.9.12. 京都から唐崎へ(4)2012.1.27. 百穴古墳群から近江神宮、弘文天皇陵へ2013.1.18. 関ヶ原銀輪散歩(その1)2013.7.30. 彦根小旅行銀輪散歩下見(その2)2013.8.18. 彦根銀輪散歩(その4)2013.9.7. 幻住庵へ(下)2014.5.31. 飛鳥川銀輪散歩2014.8.6. 囲碁例会・武庫川まで銀輪散歩2015.5.24. 京都・蕪村銀輪散歩(その3)2015.9.4. 石山寺散策(続)〇その他2009.6.19. 粟島2009.9.20. 佐渡銀輪行(その1)2010.11.14. 直江津から糸魚川へ(その1)2011.5.26. 神通川銀輪万葉(その2)2012.6.26. 高岡銀輪散歩(その4)2013.5.28. 鶴岡銀輪散歩(5)・三瀬から鶴岡へ2013.7.20. 象潟銀輪散歩(その2)2013.7.21. 象潟銀輪散歩(その3) なお、余談ですが、この銀輪散歩の帰途、午後4時過ぎに喫茶ペリカンの家に珈琲休憩に立ち寄ると、店主のももの郎女さんから、先日の上高地旅行のお土産を頂戴してしまいました。恐悦至極であります。ありがとうございました。

2017.09.28

コメント(4)

-

道の辺の壱師の花と木欒子

先日の若草読書会で、凡鬼さんが自宅庭に植えられているシロヒガンバナの花を智麻呂さんの絵の題材にとお持ち下さいました。堂々とした随分立派なシロヒガンバナにて、智麻呂さんを大いに喜ばせましたが、何れ、素敵な智麻呂絵画となって皆さまを楽しませていただけるかと。 そのヒガンバナは、銀輪散歩をしていても、このところあちこちでお目にかかります。花園中央公園のラグビー場の近くにある花壇にも赤白が混在して今を盛りと咲いていました。(花園ラグビー場前の花壇のヒガンバナ)※特大サイズ画面はコチラ。 手前の十数本が折られてしまっていますが、誰かが摘んで持ち帰ったということでしょうか。野に自生している花ならいざ知らず、花壇に植えられたものを摘んで持ち帰るというのは、如何なものか。花茎の根元からではなく中ほどで折られているので、心ない輩の悪戯とも考えられるが、それなら一層怪しからぬことにて、まこと興醒めと言うほかない。路の辺の壱師の花のいちしろく手折るは誰ぞ人にしあらず(偐家持)(本歌)路の辺の壱師の花のいちしろく人皆知りぬ我が恋妻を(万葉集巻11-2480) 先日、ブロ友のひろみの郎女さん(ひろみちゃん8021さん)が、オオモクゲンジの木と実をブログにアップされていました。花園中央公園近くの幼稚園の庭に植えられているから見に行けとの仰せ。 で、今日、銀輪散歩の途中に立ち寄ってみました。確かにオオモクゲンジです。彼女のブログ記事<初めて見た木、これは何の木?(オオモクゲンジ)>をご覧になったお方には、今更ながらであるが、以下に写真を掲載して、どんな木、どんな実かをご紹介して置きます。(オオモクゲンジ)※特大サイズ画面はコチラ。 オオモクゲンジはムクロジ科モクゲンジ属の樹木。ムクロジは漢字では「無患子」と書くがこれを書ける人、読める人は少ないだろう。モクゲンジは「木欒子」。これも同様でしょう。オオモクゲンジは「大木欒子」である。益々読めない(笑)。別名フクロミモクゲンジ(袋実木欒子)、マルバモクゲンジ(丸葉木欒子)、フクワバモクゲンジ(複羽葉木欒子)。益々ややこしい(笑)。 モクゲンジの葉はギザギザのある鋸葉であるのに対してオオモクゲンジの葉はギザギザの無い丸葉である。 そして何よりも実が独特の形なのです。(オオモクゲンジの実)※特大サイズ画面はコチラ。 もう少し近寄ってみましょう。葉にギザギザがありません。 (同上)※特大サイズ画面はコチラ。 もっと接近してみましょう。餃子ではありませんよ。(同上)※特大サイズ画面はコチラ。

2017.09.27

コメント(4)

-

思わぬ場所に芭蕉の碑

先日、大阪市天王寺区夕陽丘の浄春寺の門前で芭蕉塚と対面いたしましたが、今日は花園ラグビー場の近くの墓地で、芭蕉碑に出会いました。これまで、何度となくその前を通っていましたが、その存在に気付きませんでした。このような場所に芭蕉の碑と言うか芭蕉の塚と言うか、このようなものがあるとは驚きでありました。(芭蕉碑) ※特大サイズ画面はコチラ。 台座の石には「門人」と刻まれている。芭蕉の門人に連なる人(または人々)が建立したのでしょう。傍らの副碑は「暗峠を越えて大坂に向かった芭蕉が当地を通行中、急な病を得て暫く当地に滞在し、その折、地元の人々に俳諧の手ほどきをした。後年、教えを受けた子孫たちが報恩のためにこの供養塔を建立した。」「芭蕉の流派を継ぐ地元の門人の一人が、芭蕉の遺骨を分骨して建立した。」などの伝承があることを伝えている。(同上副碑)※特大サイズ画面はコチラ。 芭蕉碑のあった墓地というのは、下の地図(赤丸印)でもお分かりのように、花園中央公園・花園ラグビー場の西側、道路を挟んで隣接しています。花園中央公園北側の道は暗(くらがり)峠を越えて奈良へとつながる暗越奈良街道であるから、元禄7年(1694年)9月9日(旧暦)、暗峠を越えて奈良から大坂へと入った芭蕉はこの道を通ったに違いありません。 暗越えのこの折の芭蕉の句は、「菊の香にくらがり登る節句かな」であるが、その句碑は、この暗越奈良街道を東に進み、枚岡公園南入口の椋ヶ根橋から少し上った坂道の途中に建っている。<参考>暗(くらがり)峠 2009.1.29.(芭蕉碑のある場所) 上賀茂神社で、藤原家隆の歌碑を撮影したことから、大阪市天王寺区夕陽丘の家隆塚と浄春寺を訪ねる運びとなり、浄春寺門前に芭蕉塚を見て、今日たまたま近所で芭蕉碑と遭遇。となれば、梅旧院や四天王寺や円成院の芭蕉墓も訪ねてみようかと思いますが、何やら芋蔓式と言うか、泥縄式と言うか、いかにもヤカモチ流の銀輪散歩と言うべき趣向であります。最近は、近隣散歩もネタ切れ・テーマ切れの気味がありますので、芭蕉ネタは「大助かり」というものであります(笑)。 家隆のみそぎの歌も芭蕉の縁 (筆蕪蕉) 話は変わって、昨日は若草読書会の日でしたので、そのことを備忘録程度に簡単に書き記して置くこととします。 参加者は、智麻呂・恒郎女ご夫妻、凡鬼さん、祥麻呂さん、槇麻呂さん、偐山頭火さん、香代女さんと偐家持の8名。 課題図書は、加藤陽子著「満州事変から日中戦争へ」(岩波新書) 発表者は、槇麻呂さん。同氏は最近「満州国」に興味を持ち、関連の本を色々と読み漁って居られるよう。満州国に興味を抱いた経緯やこの時代の世界情勢、日本国内の情勢などを解説いただきましたが、詳細は省略です。(加藤陽子「満州事変から日中戦争へ」岩波新書) <追記>近隣散歩関連記事はコチラ。 若草読書会関連記事はコチラ。

2017.09.25

コメント(10)

-

風そよぐ谷町筋をわが行けば

藤原家隆と言えば、藤原定家などと並ぶ鎌倉時代の代表的歌人の一人。新古今和歌集の撰者5人(源通具、藤原有家、藤原定家、藤原家隆、藤原雅経)の内の一人でもある。 この人の歌で最も有名なものは、小倉百人一首にあるこれでしょうな。風そよぐならの小川の夕ぐれはみそぎぞ夏のしるしなりける (新勅撰集192)(楢の葉に風がそよそよと吹きわたっている、このならの小川の夕暮は涼しくて秋のように感じられるのであるが、この小川で人々が水無月祓のみそぎをしているのを見ると、それだけが今日はまだ夏である証拠だと言っているみたいだなあ。) 先日、鴨川べりを銀輪散歩した際にヤノネボンテンカという花にお目にかかったことは、過日の日記でご報告申し上げましたが、この折には、下賀茂神社(賀茂御祖神社)、上賀茂神社(賀茂別雷神社)にも立ち寄ったのでありました。上賀茂神社にこの歌の歌碑があります。(藤原家隆歌碑)※ 特大サイズ画面はコチラ(上賀茂神社)※特大サイズ画面はコチラ 上の写真の鳥居の手前を右に行くと歌碑があります。 この歌は上賀茂神社の六月祓の神事のことを詠っているのですな。「ならの小川」は当神社境内を流れている小川のことです。(ならの小川)※上賀茂神社公式サイトから転載しました。 この家隆さんのお墓(家隆塚)は大阪市天王寺区夕陽丘にある。 彼は晩年出家し(法名は仏性)、夕陽丘に庵(夕陽庵)を構え、この地で没する。夕陽丘という地名は、この家隆の夕陽庵に由来するということだそうな。 この家隆塚は2015年1月7日の日記で紹介済みなので、ここでは割愛しますが、その家隆塚の写真だけは再掲載して置きます。詳細は当該記事をご参照下さい。<参考>囲碁始め・波の入日を拝みつるかな 2015.1.7. (家隆塚)※特大サイズ画面はコチラ<参考>藤原家隆・Wikipedia 実は、今日、近鉄布施駅近くにある書店に本を買い求めに行き、足を延ばして天王寺方面を銀輪散歩して来たのでありました。で、ついでに家隆塚にも久々にご挨拶して参ったという次第。そして、今日は家隆塚の北隣の浄春寺も覗いて来ました。家隆の夕陽庵の跡地が浄春寺(浄春禅寺)になっているとのことだが、それを示すようなものは何も見つかりませんでした。(浄春寺)※特大サイズ画面はコチラ(同上)※特大サイズ画面はコチラ その代りに、門前に芭蕉塚と蕉翁反古塚なるものがありました。 1793年(寛政5年)芭蕉100回忌に建立された古いものである。(浄春寺門前の芭蕉塚と蕉翁反古塚)※特大サイズ画面はコチラ では、最後に、付録として、新古今和歌集の秋の部の歌から、家隆作の歌を抜き書きして置きます。 昨日だに訪はむと思ひし津の國の生田の森に秋は来にけり明けぬるかころもで寒しすがはらや伏見の里の秋の初風有明の月待つやどの袖のうへに人だのめなる宵のいなづまながめつつ思ふも寂しひさかたの月のみやこのあけがたの空秋の夜の月やをじまのあまのはら明がたちかき沖の釣舟下紅葉かつ散る山の夕時雨濡れてやひとり鹿の鳴くらむ蟲の音もながき夜飽かぬふるさとになほ思ひそふ松風ぞ吹く秋風の袖に吹きまく峯の雲をつばさにかけて雁も鳴くなり露時雨もる山かげのした紅葉濡るとも折らむ秋のかたみに 本日は、近隣・銀輪・家隆・秋散歩でありました。

2017.09.23

コメント(4)

-

秋風や銀輪駆けて蕪村まで

今日は、毛馬閘門まで銀輪散歩でありました。 先日、TVで淀川神社に与謝蕪村の像のあることを知ったので、行ってみようと思った次第。(銀輪散歩コース概略図 赤線が往路、青線が復路) 毛馬閘門前にある蕪村の句碑・蕪村生誕地碑は、何度も銀輪散歩で立ち寄っているのであるが、蕪村像のある淀川神社のことは知らなかった。それもその筈、蕪村生誕300年記念として一昨年の暮れに設置されたものとのことで、新しい物であったのでした。 往路は恩智川沿いを走り、JR住道駅前で寝屋川に合流する地点からは寝屋川に沿って走る。寝屋川が大川に合流する地点からは大川沿いに毛馬閘門まで走るというコース(上記地図赤線)。 復路は、中央大通りを走るコース(上記地図青線)。11時過ぎに毛馬閘門を出発、途中何処かで昼食を、と考えていましたが、復路は往路よりも近かったようで、水走の「喫茶・ペリカンの家」到着が12時20分。ということで、ここで昼食にしました。(古川 寝屋川との合流点付近)※特大サイズ画面はコチラ 中央環状道路を越えて少し西に行った処で寝屋川に注いでいる川が古川。ブロ友のひろみの郎女さんが当ブログへのコメントで言及されていた「浜」という地は、この川の上流にある。勿論、立ち寄らない。 JR京橋駅を過ぎ、寝屋川が大川と合流する近くの川崎橋の前で大川沿いの道に入る。大川沿いに毛馬閘門へと走る。大川沿いは公園になっている。桜之宮公園である。(桜之宮公園)※特大サイズ画面はコチラ 途中で、公園から出て一般道を走り、大阪拘置所の前を通って行く。拘置所の建物の写真を撮ってみようと思ったのだが、何やら工事中にて、写真に撮るような雰囲気ではなかったのでスルーする。毛馬橋の市道中津太子線に出る右手にあるのが淀川神社。(淀川神社)※特大サイズ画面はコチラ 鳥居をくぐった左手に蕪村像はありました。(蕪村銅像)※特大サイズ画面はコチラ(毛馬橋)※特大サイズ画面はコチラ 淀川神社の向かいの公園、毛馬桜之宮公園は蕪村公園とも呼ばれているようです。<追記訂正> 蕪村公園と呼ばれているのは写真の公園ではなく、市道中津太子線(城北公園通り)を挟んでこの公園の北側にある公園の名称のようです。(毛馬桜之宮公園)※特大サイズ画面はコチラ(同上 上記写真の奥に淀川神社がある。)※特大サイズ画面はコチラ 蕪村像を拝したからには蕪村句碑も訪ねなくてはなるまい。 久々の淀川である。(淀川大堰)※特大サイズ画面はコチラ そして、振り返れば毛馬閘門である。 (毛馬閘門)※特大サイズ画面はコチラ その横にあるのが、蕪村句碑と蕪村生誕地碑。まあ、この辺りの写真はこれまでにも何度かブログに掲載しているので、今更ながらではある。 一昨年の5月の京都・蕪村銀輪散歩と違って、今回は蕪村像を口実にしての、秋風銀輪散歩でありました。<参考> 京都・蕪村銀輪散歩(その1)(その2)(その3)(蕪村句碑と蕪村生誕地碑)※特大サイズ画面はコチラ 春風や堤長うして家遠し この句は、春風馬堤曲の中に出て来る句。(春風馬堤曲全文は下掲の参考記事「若草読書会・恋しぐれ」に記載しています。)(同副碑)※特大サイズ画面はコチラ<参考>若草読書会・恋しぐれ 2015.6.1. 淀川畔にもオオニシキソウが繁茂していました。 上の毛馬閘門の写真の手前に写っている草叢がその場所です。(オオニシキソウ)※特大サイズ画面はコチラ(同上)※特大サイズ画面はコチラ(同上)※特大サイズ画面はコチラ そして、マメアサガオも。 (マメアサガオ)※特大サイズ画面はコチラ オオニシキソウとマメアサガオは淀川堤でのもの。 下のヒガンバナは藤田邸跡公園の入口に咲いていたもの。 入口から望遠で撮影しました。(ヒガンバナ)※特大サイズ画面はコチラ(藤田邸跡公園)※特大サイズ画面はコチラ(同上) ※特大サイズ画面はコチラ(同上)※特大サイズ画面はコチラ 川崎橋まで帰って来ました。 帰路はOBPから大阪城公園経由、森ノ宮駅前で中央大通りに入り、水走交差点までひた走り。(川崎橋)※特大サイズ画面はコチラ 爽やかな銀輪散歩でありました。 <参考>近隣散歩関連記事はコチラ(2017.9.22.追記)

2017.09.21

コメント(6)

-

偐万葉・もも篇(その3)

偐万葉・もも篇(その3) 本日は久々に偐万葉です。偐万葉シリーズ第286弾、もも篇(その3)であります。<参考>過去の偐万葉・もも篇はコチラ。 ももの郎女さんのブログはコチラ。 偐家持がももの郎女に贈りて詠める歌22首 並びにももの郎女が詠める歌4首 こともなく紫蘇汁に染む寒天を のせ紫陽花とあざむかえける (楽天家持) (本歌)言問はぬ木すら紫陽花諸弟(もろと)らが 練(ねり)のむらとにあざむかえけり (大伴家持 万葉集巻4-773)(もの言わぬ木でも紫陽花のように七重八重に咲く大袈裟なのがあるように、諸弟めの美辞麗句にまんまと騙されたよ。)(注)この歌は、大伴家持が坂上大嬢に贈った戯れの歌。 諸弟=家持と大嬢の仲を取り持った人物の名か。 練のむらと=不詳。悪知恵の意味か。(紫陽花寒天)はぜらんがさいてまんねんぐさ今は まろき緑よ今宵見に来よ (ペリカン堂) (ハゼランとマンネングサ)咲く花は霧の恋人よしそれも 見が欲しわれは薮の悪魔を (靄家持) ももの郎女が返せる歌1首そよそよと揺れる花びら霧の中 晴れて夏空薮から悪魔 (小さなデビル)(ニゲラ)道の駅次はいづくと未知の駅 求め続くやスタンプ集めさていかな図柄なるやも楽しみと 道の駅への道にある妹役に立つことはひとつもなくあれど 遊び心に叶ふはこれぞ(道の駅スタンプ)色よ 桃色 花びらよ 四枚(よひら)もち この庭に 咲きます花 家聞かな 名告(の)らさね そらみつ 大和をはなれ 押し照るや なにはの国の 水走(みづはい)に 今し咲く花 われにこそは告らめ 家をも名をも (本歌)籠(こ)もよ み籠持ち 掘串(ふくし)もよ み掘串持ち この岳(をか)に 菜摘(つ)ます兒(こ) 家聞かな 名告(の)らさね そらみつ 大和の国は おしなべて われこそ居(を)れ しきなべて われこそ座(ま)せ われにこそは告らめ 家をも名をも(万葉集巻1-1) ももの郎女が返せる歌1首白南風(しらはえ)のやさしあなたの眼差しに われ家も名もそよと語らむ (桃色の小さい花)(名前不明の花)わが庭に四ひらに咲ける薄桃の 継ぎて見まくの欲しき花かな (薄桃郎女)(同上)月讀(つくよみ)の下なる美女と咲くはいつ いまだ放髪(はなり)のペリカンの庭 (注)はなり=髪を結い上げていない、おかっぱ頭の状態。童女の髪型。(白眉孔雀と月下美人)宵待ちて継ぎて咲き来る爆蘭(はぜらん)に かそけき風のこの夕べかも(ハゼラン) カラスムギ食はぬカラスにホホヅキは ミニのトマトと見えてもあるか(犬鬼灯)(ホオズキ) 流れ橋往来(ゆきく)暑きに我妹子(わぎもこ)は 川に流れてみたしなど言ひ(木津川、ながれ橋の上から) 咲く花もごろり野菜もさながらに やさしそよ風運び来るらし日日草内にも外(と)にもいちしるく 赤にも白にも日日(にちにち)に咲く ももの郎女が返せる歌1首日日草是好日と咲きて散り また咲き踊り盆の花舞い(日日草) ペリカンの家なる文庫の万葉集 われに見よとか置きてあるかも 唐辛子空に向かひて爪たてて ピリリと辛き味みがくらし (鷹爪家持)(鷹の爪) 墨西哥(メキシコ)の万年草に来たる蝶 大和しじみと名乗るもをかし(万年家持)ペリカンの家にし結ぶ日と墨 ヤマトシジミとメヒコマンネン(万年家持)(メキシコマンネングサとヤマトシジミ) 銀輪の恩智川散歩の家持が 持ちて来たるか江戸川乱歩 (寝屋川漫歩)(江戸川乱歩全集)川の辺に矢の根梵天いちしろく われと咲(ゑ)ますも人に知らゆな (野暮天草) (本歌)青山を横切る雲のいちしろく 吾(われ)と咲(ゑ)まして人に知らゆな (大伴坂上郎女 万葉集巻4-688)(青い山を横切る雲のように、はっきりと私に笑いかけなさったりして、人に気付かれないで下さいね。) (注)いちしろく=はっきりと目立って ももの郎女が返せる歌1首矢の根葉に白花咲きて清き空 隠しきれぬは花の背の色 (もものボンタンアメ)(ヤノネボンテンカ) そら豆に似てはあれども藤の実は 食ふはほどほど過ぎてはならじ (藤原豆家)(藤の実) 追剝ぎは萩にしなけれ盗人と わが名もあれどものは盗まじ (荒地盗人萩)(アレチノヌスビトハギ)(注)掲載の写真は、全て☆もも☆どんぶらこ☆さんのブログからの転載です。

2017.09.18

コメント(10)

-

ひとよのほどに秋は来にけり

昨日(16日)は旧友との会食で、難波まで出掛けてまいりました。野〇氏、室〇氏、西〇氏、黒〇氏との久々の会食。 このメンバーでの会食は、過去のブログ記事を遡ってみると、2014年の9月以来なので3年振りということになるようだ。20代から30代初期にかけて面識を得た知り合いであるから、付き合いとしては古いものになる。仕事を離れてからは長らくお会いすることもなかったのであるが、2013年に野〇氏か室〇かの発案によるものであるか、久々に5人で集まることとなり、以来これが3回目になる。 先月下旬に室〇氏からご連絡をいただき、出席の旨回答申し上げたのであるが、数日前から鈍い腹痛があって体調はイマイチ、加えて雨とあって、余り気は進まなかったのでありました。しかし、約束は約束とて、ともかくも出掛けたという次第。それでも面々とは若い頃からのお付き合い。懐かしい再会でもあれば、体調のことも忘れて愉快な時間を過ごすことができたのでありました。(難波・月日亭) このメンバーは住まいが近鉄奈良線沿線、地下鉄千日前線沿線、南海高野線沿線ということで、難波で集まるのが便利という訳である。前回も前々回も難波にて集合でありました。今回も店は室〇氏のお手配で難波の月日亭でありました。 さて、話は変わって、今日は一日中自宅でゴロゴロして居りました。台風の影響で雨かと思っていましたが、左程ではなく、一時晴れ間も覗くなど、雨は降らずで、これなら銀輪散歩に出掛けてもよかったのに、と思うも後の祭り。日曜日とあって、NHK杯テレビ囲碁トーナメントを見たり、読書したり、当ブログ記事を書いたりで、外には一歩も出ずに終わりそうです。 TVによると台風は愛媛県宇和島南南西の海上を北東に進んでいるようです。今のところこちらは、雨も降らず、風も強くはありませんが、進路予想では今夜9時頃にはコチラ方面にやって来る可能性が高そう。お手柔らかに願いたいものです。 で、今朝の話ですが、朝食の折に、アイスカフェオレの入ったグラスが手から滑って転倒。傍らに置いてあった文庫本などが濡れてしまいました。慌てて拭き取ったものの、一段落して、その文庫本をめくったら、表紙と扉ページとの間に浸入したカフェオレが糊の役割を果たしたようで、両者が一部でくっ付いてしまっていました。慎重に剥がすものの、一部が破れてしまいました(下掲写真)。(カフェオレの痕) 牛乳は紙と紙を接着する程度の接着力はあるようです。糊が無い場合は牛乳でこれを代用することも可能かもと思った次第。卵白と同じで成分のたんぱく質が固まって接着の役目を果たすのでしょうな。ご飯粒で代用というのは子どもの頃にあったけれど、牛乳を糊代りに使った経験はない。ご飯粒の場合は十分に濡らすと水に溶けて剥がれるが、タンパク質の牛乳はそうはならないようです。従って牛乳を本にこぼしたら固まる前に剥がさないといけない。と言うよりも、こぼさないようにすべきですな。 こういうことが起こるのも「老い」というものであるか(笑)。カフェオレをこぼしおどろき数ふれば一片(ひとよ)のほどは本も破れつ(河内式部)(本歌)朝風にけふおどろきて数ふれば一夜(ひとよ)のほどに秋は来にけり(和泉式部集40) すっかり涼しくなって、秋ですね。 どちら様もお元気にお過ごし下さいませ。そして、台風の進路にあたる地域の皆さま、大事ありませぬように。

2017.09.17

コメント(2)

-

第194回智麻呂絵画展

第194回智麻呂絵画展 久々の智麻呂絵画展であります。智麻呂絵画ファンの皆さまには、長らくお待たせしましたが、これは、ヤカモチ館長の怠慢ということでは、必ずしもなく、智麻呂氏の絵画作成ペースが少しダウンして来ているという側面もあってのことかと存じます。まあ、猛暑の夏。絵のペースも落ちるのは仕方のないことであります。これからは、涼しくなって絵のペースもアップするのでは、と期待して居ります。 では、どうぞごゆるりとご覧下さいませ。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記からご覧になれます。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ フォト蔵アルバム「智麻呂絵画集」はコチラ。 先ずはナシの絵です。何か静寂を感じさせる絵ですね。(ナシ) ※特大サイズ画面はコチラ このナシは、地蔵盆のお供えのお下がりだそうです。智麻呂邸の前には、道を挟んで地蔵堂があり、毎年8月下旬には地域の方々によって地蔵盆が営まれます。 次はクマゼミ。夏の盛りの時期には毎朝賑やかにシャンシャンと鳴いていたクマゼミですが、季節は移り、今は秋の虫がコロコロと鳴いています。この絵は、当ブログ掲載の写真を見て描かれました。(クマゼミ) ※特大サイズ画面はコチラ 次はトンボ。ギンヤンマとオオシオカラトンボでしょうか。 図鑑を参考に描かれたそうです。(トンボ) ※特大サイズ画面はコチラ そして、アメンボです。これも当ブログ掲載の写真を絵にされました。 花の智麻呂も時には虫麻呂となられるようで、今回は虫の絵が3点も続きました。(アメンボ) ※特大サイズ画面はコチラ これは、我が町、枚岡の原始ハスです。 これも当ブログ掲載写真からの絵です。(枚岡の原始ハス) ※特大サイズ画面はコチラ そして、美味しそうなメロン。種も細かく描かれています。二粒はぐれてへばりついている様などはなかなかリアルで、いかにもという感じです。(メロン) ※特大サイズ画面はコチラ 次は、ご友人の五〇さんからの贈り物。フルーツゼリー。楽しくなる図柄、色合いですね。 (フルーツ・ゼリー from五〇さん) ※特大サイズ画面はコチラ そして、花の智麻呂らしく、花の絵です。 ケイトウ。力強い赤です。 この鶏頭とその次の柘榴は智麻呂氏のご友人の友〇さんが画材にと下さったものだそうです。(ケイトウ) ※特大サイズ画面はコチラ 最後は柘榴。割れ柘榴は「呵々大笑」と比喩されもしますが、コチラまだ割れもしていないつつましげな柘榴です。 二つ向き合ってなにやらひそひそ話でもしているようでもあり、照れているようでもあるのは、可愛いくもあり、ユーモラスでもある。(ザクロ) ※特大サイズ画面はコチラ 今回作品は全部で9点ですが、花の絵はうち2点にとどまり、花の智麻呂らしくない内容になったとも言えますが、時にこのような絵画展もいいのではないかと。今回の9点を加えて、今日までの智麻呂絵画展でご紹介申し上げた智麻呂絵画の総点数は1801点となっています。2000点の大台に乗る日もそう遠くないことでしょう。これも皆さまのあたたかい応援のお蔭です。今後共どうぞよろしくお願い申し上げます。 以上です。本日もご覧下さり有難うございました。

2017.09.14

コメント(10)

-

囲碁例会・久々の里山

本日は囲碁例会。天気予報も降水確率0%とあって、愛車MTB(銀輪)で自宅を出る。昼食は久々にれんげ亭にするかと前を通りかかりましたが、「支度中」の表示。11時37~8分でしたが、未だオープン前でした。止む無く素通り。梅田スカイビルの里山にあるカフェテリアに変更。梅田スカイビル到着は11時57~8分。れんげ亭から梅田スカイビルまでは自転車で20分程度の距離のようです。(WILLER EXPRESS Cafeにて)※特大サイズ画面はコチラ 此処は店内は禁煙であるが、外のテラス席は喫煙可能。上の写真はアイスコーヒーと野菜サラダ。これが昼食?勿論そんなことはありません。メインのパスタが来る前の状態です。パスタ待ちつつ、アイスコーヒーを飲みながら煙草を一服。木陰で吹き抜ける風が心地よい。野菜サラダを食べ終わった頃にパスタがやって来ました。が、写真はありません。条件反射ですぐに食べ始めるのがヤカモチ流。 昼食後、里山を暫く散策。 ムラサキシキブが実を付けていましたが、未だ色づいてはいません。此処のムラサキシキブの色づいた姿はなかなかなもので、小生の好きな眺めの一つ。以前のブログでも紹介していますので、下記<参考>をご覧下さい。<参考>けん家持のフォト蔵写真のうちのムラサキシキブ 囲碁例会・ムラサキシキブの花 2012.6.13. 囲碁例会・花野散策 2012.7.4. 今年最後の囲碁例会・ドイツXmasマーケット 2013.12.11. 囲碁例会・可もなし不可もなし 2015.12.2.(ムラサキシキブ)※特大サイズ画面はコチラ(同上)※特大サイズ画面はコチラ(同上)※特大サイズ画面はコチラ 近くではコムラサキ。こちらは少し色づき始めている。 紫式部の娘は百人一首では大弐三位であるが、ムラサキシキブの小型版はコムラサキである。ムラサキシキブは葉の陰に実をつけるが、コムラサキは葉よりも上に実をつける。ムラサキシキブは樹高が高く見上げることの方が多いのに対して、コムラサキは低木、見下ろされることになるから、葉よりも上に実をつける。どちらも人の目線を意識している実の付け方ではある。(コムラサキ)※特大サイズ画面はコチラ<参考>けん家持のフォト蔵写真のうちのコムラサキ 隣にはエゴノキ。これも沢山実を付けていた。 万葉の「ちさ」である。(エゴノキ)※特大サイズ画面はコチラ<参考>けん家持のフォト蔵写真のうちのエゴノキ シラキなんぞという面白い形の実もありました。三位一体型の実です。紫式部の娘ではないが、これこそ「第二の三実」という名にしてあげたい実ですな。あまり見ぬ梅田里山シラキの実 いでそよこれぞ第二の三実 (第三の家持)(本歌)ありま山猪名の笹原風吹けば いでそよ人をわすれやはする(大弐三位 後拾遺集709 小倉百人一首58) (注)いでそよ=まったくそうですよ、の意。大弐三位=紫式部の娘。本名は藤原賢子(かたこ)。正三位大宰大弐高階成章の妻となり、後に冷泉天皇の乳母となったことから三位を賜ったことなどで、大弐三位と呼ばれた。(シラキ)※特大サイズ画面はコチラ<参考>けん家持のフォト蔵写真のうちのシラキ さて、碁の方ですが、本日の出席者は竹〇氏と福〇氏と小生の3名のみ。小生は両者に負けて2戦2敗。振るわずでありました。これで、今年の通算成績は15勝21敗。残り3か月で余程に頑張らないと勝率5割に届かないですな(笑)。

2017.09.13

コメント(8)

-

三箇菅原神社と御領水路

本日は午後から近隣銀輪散歩に出掛けて参りました。 行き先は三箇菅原神社と御領水路。 ブロ友の☆もも☆どんぶらこ☆さんが先日のブログ記事で大東八景というのをご紹介されていました(下記参考を参照)。八景ですから8箇所ある。多くは既知、銀輪散歩などで訪問済みでありましたが、うち2箇所は未知・未訪問でありました。で、そのうちに訪ねてみようと思っていたのでありましたが、本日、これを実施したという次第。 <参考>☆もも☆どんぶらこ☆氏のブログ記事 大東八景 2017.9.3. 大東市のホームページ 大東八景 大東八景というのは、市制30周年を記念して、素晴らしいと思う景観や誇りに思う史蹟、文化財、自然などを市民から広く募集し、これらに基づき大東市市民憲章推進協議会が選定したもので、 1.萌える草地(寝屋川治水緑地)・・深北緑地のこと 2.抒情の水郷(御領水路) 3.美わしの社(三箇城跡) 4.新しいまちへの魁(住道駅周辺) 5.大いなるふるさと(飯盛山) 6.絵日傘の舞(野崎観音) 7.緑風のささやき(野崎飯盛ハイキング道) 8.幽寂の社(須波麻神社)の8箇所を言う。2番と3番を訪ねたという次第。 では、先ず三箇菅原神社。 三箇菅原神社は、外環状道路深野新田交差点を西に入り、府道161号で寝屋川を渡り、右折、寝屋川西岸沿いを北へ200mほど行った処にある。(三箇菅原神社)※特大サイズ画面はコチラ 此処には16世紀半ば頃には飯盛城の支城になる三箇城があったとのこと。 (同上)※特大サイズ画面はコチラ また、神社の西隣には宇治の興聖寺の末寺になる水月院という寺があったとのこと。下の写真の三箇城址碑の後ろの路地を入って行くと、その名残と見られる墓地に数基のお墓がある。(三箇城址碑)※特大サイズ画面はコチラ 神社の拝殿前のクスノキの巨木も見事であった。 (境内のクスノキ)※特大サイズ画面はコチラ(三箇菅原神社説明碑)※特大サイズ画面はコチラ 上の説明碑に記載されている、辞世句を記す墓石というのは、これのことだろう。かなり風化が進んでいて読み辛いが、「城ハ灰 埋は土と なるものを 何を此代に 思ひ残さん」と読めなくもない。「当院七世 四睦軒墓」とあるから、水月院七代目院主のお墓なんだろう。 (辞世の歌が刻まれた墓石)※特大サイズ画面はコチラ(左)(右) 府道161号に戻り、これを西へ。府道21号八尾枚方線と交差する江端南(旧御領)交差点を左(南)に入ると御領おかみ神社があるので、八景とは関係ないが、立ち寄って行く。(御領おかみ神社)※特大サイズ画面はコチラ(同上)※特大サイズ画面はコチラ(同上説明碑)※特大サイズ画面はコチラ この御領おかみ神社の北側の路地を西に行く。御領公園を右に見て西へ進み、広い道に出た処で、これを左折。 すぐに道路西側に水路を廻らした公園がある。この公園の南端に流れている水路が御領水路でありました。御領という地名だけを頼りにやって来たので、周辺をウロチョロ、少し迷いましたが、運よく発見でありました。(御領水路)※特大サイズ画面はコチラ(同上)※特大サイズ画面はコチラ(同上説明碑)※特大サイズ画面はコチラ(御領橋)※特大サイズ画面はコチラ 御領橋も木製の風情ある橋。水路沿いの建物も風情があって、いい景観になっています。水路には大きな鯉も泳いでいました。御領橋の向かいには大きなイラストマップの看板。(同上)※特大サイズ画面はコチラ(御領せせらぎ水路イラストマップ)※特大サイズ画面はコチラ 水路が大きく右へとカーブする処に、これまた菅原神社がありました。 (菅原神社)※特大サイズ画面はコチラ 水郷をひとめぐりして帰途に。午後三時過ぎに喫茶ペリカンの家の前まで帰って来ましたので、30分程度、珈琲休憩して行くことに。☆もも☆どんぶらこ☆さんこと、店主のももの郎女さんと少しばかりお話して帰途に。 今日は、近隣散歩の記事でした。

2017.09.11

コメント(6)

-

三雲城址、野洲川、琵琶湖銀輪散歩(その3)

(承前) 昨日の記事は、野洲川河口の琵琶湖岸に出たところで終わっていますので、其処から始めます。とは言っても、この後は湖岸道路をただ走るだけにて、特段の立ち寄り先もありません。琵琶湖の景色など何枚かの写真を並べるだけのことであります。(琵琶湖畔。野洲川河口付近。北方向を望む。) ※特大サイズ画面はコチラ(同上。南西方向を望む。)※特大サイズ画面はコチラ 上の写真の左奥に見えているのは、ラフォーレ琵琶湖の建物であるが、その前を通過する時に目にしたのは Lake Biwa Marriott Hotel という表示。「ラフォーレ琵琶湖」というのは昔の名前にて、今は琵琶湖マリオットホテルという名に変っているのですね。今回、初めて知りました。ラフォーレ琵琶湖であった頃に2~3度宿泊したことがあるホテル。そこを通り過ぎると、右手前方に琵琶湖大橋が見えて来る。(琵琶湖大橋)※特大サイズ画面はコチラ 琵琶湖大橋は自転車でも何回か渡っているが、今回は渡らずにやり過ごす。近江大橋を渡る予定。 佐川美術館を過ぎた辺りで見掛けた風景がこれ。こういうのを見ると、ブロ友のひろろさんの水彩画が思い浮かぶのでありました。(木浜漁港)※特大サイズ画面はコチラ 雨がポツリ、ポツリ。しかし、濡れるほどではない。そのうちに止んでしまった。銀輪散歩の一番の敵は雨であるが、今回の銀輪では敵本隊とは遭遇せずでありました。 今回は、湖南市→栗東市→守山市→野洲市→守山市→草津市→大津市という順で輪行するコースであるが、どうやら草津市に入ったよう。蓮の群生が見えて来た。(蓮の群生。奥は水生植物公園みずの森。風車は「くさつ夢風車」) ※特大サイズ画面はコチラ 向かいに見える巨大な風車は、くさつ夢風車と名付けられているようです。この一画は、琵琶湖博物館と水生植物公園みずの森があるのだが、立ち寄らずスルーします。反対側には道の駅草津があるが、これもスルー。(琵琶湖博物館と水生植物公園みずの森の入口になる烏丸記念公園) ※特大サイズ画面はコチラ 道が少し上りになって、北帰帆橋に入る。これを渡ると矢橋帰帆島である。キャンプ場などのある公園があるが、これも通り過ぎるだけ。(北帰帆橋)※特大サイズ画面はコチラ 島を後にし南帰帆橋を渡ると、突き当りが近江大橋である。 (南帰帆橋)※特大サイズ画面はコチラ 近江大橋を東側から西側へと渡る。左手に膳所城趾の公園が見える。7月26日の健人会の時に銀輪で立ち寄った公園を遠望しつつ、渡り切ったところで、写真を1枚。(近江大橋・西詰めから撮影)※特大サイズ画面はコチラ 膳所高校の北側の道から京阪錦駅前を経由、JR膳所駅到着。トレンクルを折りたたみ、輪行バッグに収納。JRで帰途に。以上で、三雲城址・野洲川・琵琶湖銀輪散歩完了であります。 参考までに今回の大まかなルートを地図上に図示するとこんな感じです。(概略ルート図) 最後に付録として、途中で写真に収めた花の写真を掲載して置きます。 先ず、三雲城址登城口から八丈岩への山道で見つけたのは笹の花。 笹の花を見るのは初めてかも知れない。余りお目にかからない花だと思うが、三雲城址ではアチコチで花を咲かせていました。(笹の花)※特大サイズ画面はコチラ(同上)※特大サイズ画面はコチラ 次は野洲川畔で見掛けた花。 オオニシキソウ。最初は名前が思い出せなかったのだが、以前、瀬田川畔で見掛けた花で、友人の小万知さんからオオニシキソウだと教えていただいたことに、やがて気が付いたという次第。 <参考>石山寺(続々) 2015.9.5.(オオニシキソウ)※特大サイズ画面はコチラ(同上)※特大サイズ画面はコチラ 同じく、野洲川畔ではクズの花が沢山咲いていましたが、こちらは、上のオオニシキソウと違って馴染みの花。(葛・クズ)※特大サイズ画面はコチラ(同上)※特大サイズ画面はコチラ この花は何となく暑苦しい感じがして小生の好みではないのであるが、青空を背景にして撮るとなかなかにいい感じなのです。(同上)※特大サイズ画面はコチラ 野洲川の河川敷に白百合の花が自生、群れ咲いていました。土手の上の道からの遠望なので、品種までは確かめようもないのですが、この旺盛な繁殖力から見て、多分タカサゴユリだろうと思います。(高砂百合)※特大サイズ画面はコチラ 望遠、ズームアップ機能でも撮ってみました。 (同上)※特大サイズ画面はコチラ 付録の付録になりますが、昨日(8日)、恩智川で撮影したヤノネボンテンカの花も掲載して置きます。鴨川でこの花を見つけたことから花の名前まで判明したことは5日の日記に書きましたが、鴨川で咲いているなら、恩智川のそれも咲いているだろうと行ってみると、はたして咲いていました。(恩智川のヤノネボンテンカ)※特大サイズ画面はコチラ 鴨川の話が出たので、鴨川べりで見た他の花も掲載して置きます。 ミントです。薄荷ですが、何んという品種のミントかまでは分かり兼ねます。調べてミントわからん、なのですが、調べるのも面倒なので、鴨川に咲いていましたから、カモガワミントということでどうでしょうか(笑)。(ミント)※特大サイズ画面はコチラ ※特大サイズ画面はコチラ(左)(右) ※特大サイズ画面はコチラ(左)(右) そして、仙人草です。写真には撮りませんでしたが、センニンソウは野洲川でも沢山見かけました。 空には白砂の雲。 仙人草の花陰では、蜘蛛が身をひそめている。雲は行き 風は遊ぶや 白花に 淡海さざなみ われも旅人 (偐家持)(センニンソウ)※特大サイズ画面はコチラ ※特大サイズ画面はコチラ(左)(右) ※特大サイズ画面はコチラ(左)(右) 銀輪散歩、銀輪万葉の記事の筈が、最後は花散歩の記事になってしまいました。=完=

2017.09.09

コメント(8)

-

三雲城址、野洲川、琵琶湖銀輪散歩(その2)

(承前) 三雲城址から坂を駆け下って野洲川畔の道へと向かいます。県道4号に出るが、信号が無く、次々と車が走って来るので横断が出来ない。止む無く信号のある交差点まで県道4号を走る。信号機のある交差点で右折、野洲川沿いの道に出る。河川敷は広々とした公園になっている。甲西高校を過ぎた辺り、前方に近江富士、三上山が見える。(野洲自転車道)※特大サイズ画面はコチラ(同上)※特大サイズ画面はコチラ しかし、この自転車道は未完成と見えて、野洲川運動公園が尽きる辺りで突然行き止まりとなる。一般道に出て左折、県道4号に戻り、これを走る。空腹を覚え、時計を見ると11時50分。すき家の看板が目に入る。工場街のような感じで他に店も無さそうなので、ここで昼食とする。ネギ玉牛丼。店は近くの工場の方たちなども食べに来るのか結構賑わっていました。店を出て、直ぐに脇道に入って裏道を走ることとする。車、それも大型トラックの走行が多いので、自転車にはプレッシャーでありました。裏道を数百メートルばかり行った処で、広い道に出たのでこれを右折し、県道4号に戻る。大きな歩道橋があったので、これを使って県道4号を渡り、野洲川へと向かう。再び自転車道に出たのでこれを行く。しかし、これも1kmも行かぬうちに県道4号に合流してしまう。 300m程先の石部大橋を過ぎると道は国道1号となる。(石部頭首工と三上山)※特大サイズ画面はコチラ 三上山が随分と近くなりました。(石部頭首工から石部大橋を振り返る)※特大サイズ画面はコチラ(石部頭首工)※特大サイズ画面はコチラ (注)頭首工(とうしゅこう)は、用水の取水にかかわる一連の施設全般を指す言葉で、用水路の「頭首」に存在する取水用の堰と用水の取り入れ口、魚道などを総括している。従って、必ずしも堰というわけではない(例えば、最上川の草薙頭首工は取水口である)。<Wikipediaより> 国道1号を暫く走り、名神高速の高架下を潜った先で、川沿いの道に入る。道路入口には陥没した穴が随所にあるので注意するようにという警告看板が出ていたが、こんな看板を設置する前に穴を埋めたらどうかと思うが、そうも行かぬ事情があるのでしょうな。 確かに陥没した処が次々と現れる手強い道である。それらを避けながらの走行。車輪を突っ込めば転倒間違いなしの陥没穴であるから余所見は禁物である。それもすぐに終わり、滑らかな舗装道路となったものの、この道も1.5kmほどで終点。パナソニック電工栗東工場の前で県道11号に合流である。合流地点では野洲川対岸正面に三上山が美しい山容を見せていました。野洲川河口も間もなくだろう。(三上山)※特大サイズ画面はコチラ 県道11号は、国道8号が通る野洲川大橋までの500m足らずで終点。県道11号も、野洲川大橋を過ぎた先の道も、車の走行が余りないので、自転車には快適な川沿い道ということになる。(三上山と野洲川大橋)※特大サイズ画面はコチラ 野洲川大橋を過ぎると、三上山は既に背後に見える山となっていて、前方には東海道新幹線の高架があり、のぞみかひかりかこだまかは分からぬが列車が通過して行くのが見える。 新幹線、次にJR在来線(東海道本線)の高架下を潜ると野洲川橋。野洲川橋の先から河川敷の道に入る。(野洲川河川敷の道)※特大サイズ画面はコチラ(同上)※特大サイズ画面はコチラ 上の写真の奥の川田大橋だろうか、その橋の下の影に入って暫し休憩。しかし、橋の先で道は行き止まりとなっていた。少し引き返して土手の道に上がる。 河川敷の道よりも土手の道の方が、風が通り抜けて涼しく快適である。そして漸くに、河口に架かる橋、中洲大橋が見えて来た。 そろそろ野洲川ともお別れであるが、ここで銀輪万葉らしく万葉集の歌と関連づけて置きます。 古事記や日本書紀に「天安河(あめのやすかは)」というのが登場する。高天原にある川の名である。アマテラスが岩戸に隠れてしまった時に神々が集まって対策を協議したのもこの天安河の川原であった。天安河は野洲川のことだとする高天原近江説もあったりする。 中国から七夕伝説が入って来ると、天の川と天安河とは習合して行き、同一視されるようになる。 万葉歌では天の川の意味で「安の川」と言ったりしている。従って、野洲川は天の川でもあるということになる(笑)。 天の香具山は天から降って来た山とされるが、ならば天の野洲川も天から降って来た川としてもいいのではないか(笑)。 天の香具山(アメノカグヤマ・アマノカグヤマ) 天の野洲川(アメノヤスカハ・アマノヤスカハ) では、「安(野洲)の川」の万葉歌(と言っても七夕の歌なのですが)を紹介して置きます。 天の川 安の渡りに 船浮(う)けて 秋立つ待つと 妹に告げこそ (万葉集巻10-2000)天の川 安の川原に 定まりて 神し競(きほ)へば 年待たなくに (同巻10-2033)(注)第三句以下の原文は「定而神競者磨待無」で訓が定まっていない。天地の 初めの時ゆ・・天の川 安の川原の あり通ふ 出の渡りに・・(同巻10-2089)天照らす 神の御代より 安の川 中に隔てて 向かひ立ち・・(大伴家持 同巻18-4125)安の川 い向かひ立ちて 年の恋 日(け)長き児らが 妻問ひの夜そ (大伴家持 同巻18-4127)(野洲川河口・中洲大橋)※特大サイズ画面はコチラ 琵琶湖畔に出た処、なぎさ公園で暫し休憩。 この後、湖岸道路、さざなみ街道を、近江大橋まで南下しますが、本日はここまでとし、続きは明日とします。(つづく)

2017.09.08

コメント(4)

-

三雲城址、野洲川、琵琶湖銀輪散歩(その1)

滋賀県湖南市の三雲城址を訪ねて来ました。JR草津線の三雲駅下車、三雲城址へ。その後野洲川自転車道など野洲川沿いを琵琶湖畔まで走り、湖岸のさざなみ街道を南下、近江大橋を渡ってJR膳所駅まで。50km程度の銀輪散歩でした。(JR草津線三雲駅)※特大サイズ画面はコチラ 三雲駅でトレンクル(上掲写真中央の小型自転車)を組立て、出発です。駅前を出ると直ぐに旧東海道である。左折して旧東海道に入るとこんな碑がありました。(明治天皇聖蹟碑)※特大サイズ画面はコチラ 明治5年(1872年)から同18年(1885年)にかけて明治天皇の地方巡幸が6回実施される。明治新政府の政治が天皇の意を奉じたものであることを地方に示す必要があったのでしょう。地方行幸の最大規模のものが明治11年(1878年)の北陸東海巡幸。福井県から北国街道を通って滋賀県に入り、中山道を南下、東海道経由で京都に至り、京都から東京への還幸は、東海道から中山道経由で岐阜に至るというルートである。この聖蹟碑はこの折に明治天皇がこの地に宿泊または休憩されたということを示すものであるのだろう。 大正8年(1919年)「史蹟名勝天然記念物保存法」が成立し、大正末期から昭和初期にかけて明治天皇関連遺跡の史蹟指定(明治天皇聖蹟)が本格化し、全国に300を超える聖蹟が誕生するが、太平洋戦争の敗戦によって状況は一変。昭和23年(1948年)6月末にその全てについて一斉に指定が解除される。既に建設された聖蹟碑などの取り扱いはその所有者、管理者の任意とされたことから、その多くが現在も残されているという次第。この碑もそうしたものの一つということになる。(注)2017年8月29日記事で取り上げた北山十八間戸もこの史蹟名勝天然記念物保存法によって大正10年3月に史蹟指定されたものであることが、その碑文からわかる。 やがて、このような面白い風景に出会う。(大沙川隧道)※特大サイズ画面はコチラ 草津川もそうだが、この辺りは天井川が多い。この大沙川も天井川である。トンネルの上は川が流れている。(同上説明碑)※特大サイズ画面はコチラ で、土手に上がってみたが 川は流れていなかった。水が涸れている。(大沙川)※特大サイズ画面はコチラ 土手に弘法杉と呼ばれる杉の巨木があり、その下に小さな祠があって、弘法大師像が安置されている。 その昔、弘法大師が通りがかりこの場所で食事をされたそうな。食事を終えて箸を地面に突き刺したら、その箸が成長してこのような杉の大木になったとのこと。箸ですから元々は2本の巨木が並んでいたそうな。1本が枯れてしまったので、二本杉が一本杉になっているとのこと。(弘法杉)※特大サイズ画面はコチラ(弘法大師像)※特大サイズ画面はコチラ 弘法杉から道路に下りて来ると、アマガエルが居ました。 カンガエル アマガエルであります。 コギト・エルゴ・スム (デカルト) <我思う 故に 我あり> ココニ・イルト・ムス (アマガエル) <我此処に 居ると 蒸す> やはり、未だ暑いようです(笑)。 考えに考えた末の結論がこれ。 こういうのを、カエルの考え休むに似たり、と申しますな。(アマガエル) 隧道を抜けて小さな公園だか広場だかの先で左折、山への坂道にとりかかる。住宅地を抜ける辺りから坂の勾配も急になってくる。坂を下って来た女性ハイカーとすれ違う。「頑張りますね。小っちゃ。」と言われる。前段は坂道をトレンクルで駆け上っている小生へのエール、後段は小さな自転車への感想。で、拍子抜けした訳ではないが、「さわがに滝」という表示があったので、自転車を停め、沢に下りてみるが滝らしきものは見当たらない。(さわがに滝)(さわがに滝?)※特大サイズ画面はコチラ 途中からトレンクルを押しながら行く。象にも犬にも見えるという奇岩にも出会いました。(奇岩)※特大サイズ画面はコチラ そして、登城口に到着です。ここでトレンクルを駐輪して、徒歩で山道を登る。(三雲城址・登城口)※特大サイズ画面はコチラ(三雲城址案内看板)※特大サイズ画面はコチラ 三雲城は、室町時代後期、長享2年(1487年)足利義尚に攻められた六角高頼が三雲新左衛門実乃に命じて築城させたと伝えられ、近江の戦国大名六角氏の宿老たる三雲氏の山城である。三雲氏は甲賀六家(青木、山中、隠岐、池田、和田、三雲)の一つ。六角氏の宿老として活躍する。この時代、甲賀武士たちは六角氏配下に属していた。 元亀元年(1570年)織田信長に攻められ落城する。甲賀流忍者猿飛佐助は三雲城主三雲成持の甥の三雲佐助がそのモデルになっているという説もあるそうな。<参考>武家家伝・三雲氏 三雲成持・Wikipedia(三雲城址説明碑)※特大サイズ画面はコチラ<参考>近江三雲城/近江の城郭 先ず道を右に取り、八丈岩に向かう。左の道を上ると城郭跡への直線コース。八丈岩経由で城郭跡へと回り道して行くコースもある。(八丈岩)※特大サイズ画面はコチラ(同上)※特大サイズ画面はコチラ 八丈岩は、合格祈願の岩でもあるらしい。転げ落ちそうで落ちない岩の姿から「落ちない」と試験合格祈願の対象となったのでしょう。 この岩は山裾の道からもよく見えている。従って、八丈岩からの眺望も素晴らしい。三雲の市街が一望である。(八丈岩から三雲の市街を望む)※特大サイズ画面はコチラ 八丈岩から回り込んで城郭へと向かう道の途中に展望台(と言っても岩があるだけであるが)がある。八丈岩を横から眺めてみよう、と書いてある案内板の表示に誘われて展望台への脇道に入る。 (展望台から見る八丈岩)※特大サイズ画面はコチラ 展望台から八丈岩を眺めると大きな岩の上に八丈岩が乗っかっているだけというのが見て取れる。尤も中央深奥部で下の岩と一体化しているのかも知れず、見かけほどに不安定ではないのかも知れない。もし下の岩と「一体」なら、合格祈願した人たちは「一体」どうするのでしょう。どう考えればいいのでしょう。 (展望台からの眺め)※特大サイズ画面はコチラ 展望台からの眺めは八丈岩の前ほどには眺望はよくない。木立が視界の一部を遮っている。殊更に展望台と名付けるほどの場所ではないように思う。元の道に戻り、岩場の細い道を上って行くと六角氏家紋刻印岩というのに出くわしました。ざっと見まわすも家紋が刻印されている場所を見つけることはできなかった。(六角氏家紋刻印岩)※特大サイズ画面はコチラ 馬の背道と名付けられた細道を行くと土塁や石垣跡が現れ、城郭域に到着です。(土塁)※特大サイズ画面はコチラ(石垣跡)※特大サイズ画面はコチラ(枡形虎口石垣)※特大サイズ画面はコチラ 本丸に到着。(本丸跡)※特大サイズ画面はコチラ(本丸跡にあった三雲城想像図看板)※特大サイズ画面はコチラ(井戸)※特大サイズ画面はコチラ 帰途は城郭コース(大手道)を下り、登城口前の道路に出る。登城口から野洲川畔へと坂道を駆け下る。爽快。この後、野洲川畔の道や県道、国道などを走りながら琵琶湖畔へと出ますが、本日はここまでとし、続きは明日の記事にします。(つづく)

2017.09.07

コメント(2)

-

ヤノネボンテンカでした。

今年6月に恩智川の河川敷で見掛けて気になっていた花の名前が分かりました。<参考>花の時期は過ぎにけらしや 2017.6.24. その花が鴨川べりに咲いていたのです。(ヤノネボンテンカ 別名:タカサゴフヨウ) ※特大サイズ画面はコチラ 恩智川では花が咲いてなくて、その特徴ある葉の形だけが手がかりだったのですが、今回、鴨川べりで花を付けているのを目にし、ムクゲやフヨウに似た白い花でネット検索すると、ヤノネボンテンカに行き着きました。<参考>ヤノネボンテンカ 小生がその葉の形に注目したように、その形が矢じりに似ているとして「矢ノ根梵天花」と命名されたようである。(同上)※特大サイズ画面はコチラ 美しい花。ムクゲの花を小振りにしたような花である。(同上)※特大サイズ画面はコチラ 何にしても、気になって居た花の名が判明し、胸のつかえが取れた気分にて、頗る愉快(笑)。(同上)※特大サイズ画面はコチラ

2017.09.05

コメント(6)

-

墓参・ザクロとマルバルコウソウ

今日は、亡くなった娘の祥月命日で、朝は墓参でした。 道の辺にはザクロの実が色づき、秋づくらしもの風情。(ザクロ)※特大サイズ画面の写真はコチラ そして、いつもの寺の門前の今月の言葉はこれでした。 (今日の言葉)※特大サイズ画面の写真はコチラ 自分とは立場の違う人の視点で物事を見てみようとしたり、自分とは違う意見を客観的に検討したりして、それらと照らし合わせて、自分の考えや思いが何らかの思い込みや偏見や無知によっている可能性はないのか、自分で自分と対話してみることが時には必要でしょうね。 とは言え、自分の心というのは自分そのものでもあるのだから、その心に縛られている自分を「自分の心」から解放することはそう容易なことではない。それでもそういう自己対話の癖をつけることが、これに幾分かは寄与することになるのではないかと思う。 など言いつつも、だんだんとそういうことが面倒になってくる、これが年老いるということであるか(笑)。 帰途の野道にはルコウソウが咲き乱れていました。 (マルバルコウソウ)※特大サイズ画面の写真はコチラ (同上)※特大サイズ画面の写真はコチラ ちょっと、ピントが甘くなっていますが、アップの写真も。 (同上)※特大サイズ画面の写真はコチラ (同上)※特大サイズ画面の写真はコチラ 墓参から帰宅して、PCのメールを開くと、カナダ在住の姪から、昨日メールが入っていたのでした。この程、第二子の男の子を出産し、そのお祝をしたことへのお礼のメールでした。男の子の名前はKENSEI。漢字では小生のケンと同じ字を使わせて貰ったとのことですが、小生と同じケンちゃんなのだ。そのケンちゃんの写真とお姉ちゃんのKAEDE(楓)とのツーショットの写真も添付されていて微笑ましくもありました。 (ケンちゃんとカエデちゃん)(注)上記掲載写真のキャプションに付した※印の特大サイズ画面はフォト蔵画面でご覧いただくこととなっています。クリックして画面が表示されない場合は、フォト蔵がメンテナンス中かその他の障害が発生している可能性があります。

2017.09.02

コメント(11)

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

-

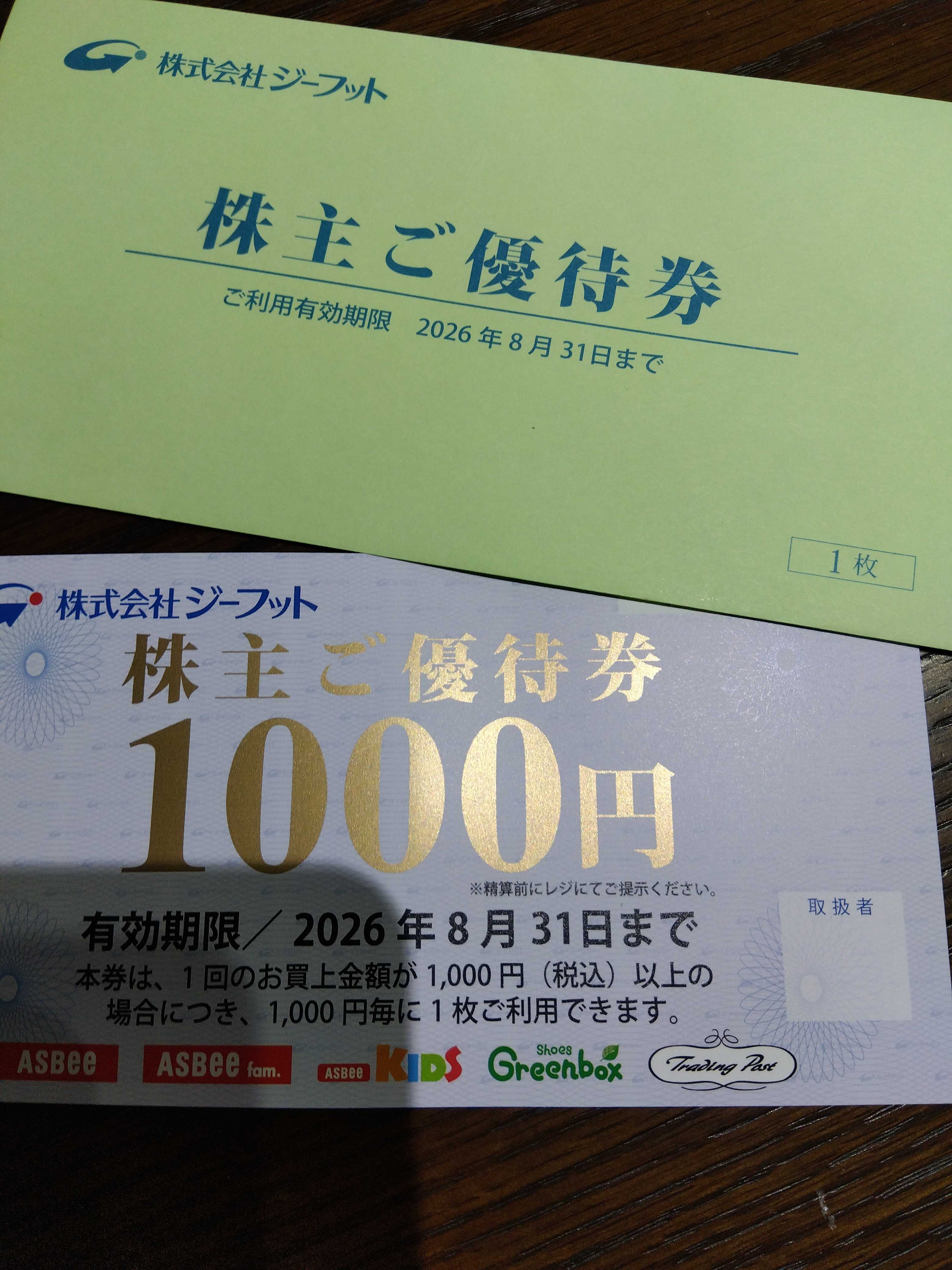

- 株主優待コレクション

- ジーフットから株主優待が届きました♪

- (2025-11-14 00:00:16)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-12 17:20:55)

-

-

-

- 楽天写真館

- 2025年 1-3月 フラワーケーキ VOL.3

- (2025-11-14 04:30:22)

-