2017年10月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

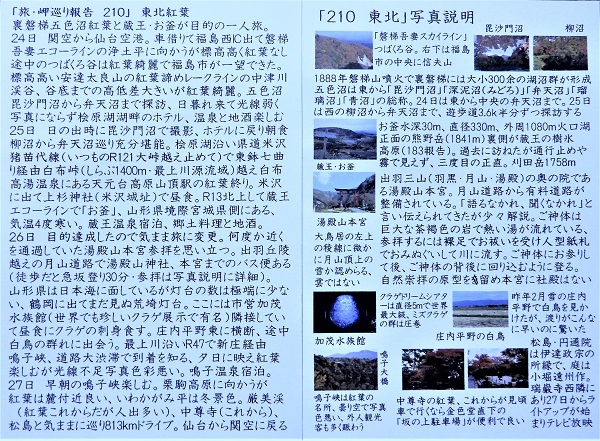

岬麻呂旅便り210・東北紅葉

友人・岬麻呂氏からの旅便りが届きました。 「裏磐梯五色沼と蔵王・お釜が目的の一人旅」と書いて居られますが、今回は東北の紅葉を求めての旅であったようです。 (旅・岬巡り報告210) 今回の旅のお立ち寄り先では、五色沼や桧原湖や加茂水族館・荒埼灯台などは、小生も銀輪散歩をした地であるので、何とも懐かしいことです。氏は車移動、銀輪家持と違って移動範囲が広い。813kmドライブとのことですから、これは銀輪の到底及ばぬ距離であります。ともあれ、岬麻呂ご提供の「東北の紅葉」をお楽しみ下さいませ。先ずは仙台からレンタカーで福島経由、裏磐梯入りであったようです。 (磐梯吾妻スカイライン・つばくろ谷) そして五色沼。ここは、小生も2012年9月に訪ねている。毘沙門沼など、会津のブロ友・ひろろさんの絵にも登場したりすることもあって、親しみのある湖沼である。しかし、小生が訪ねたのは紅葉の盛りの時期には未だ早い初秋であったから、このように見事な紅葉の毘沙門沼は目にしていない。(参考)裏磐梯銀輪散歩<2>・五色沼逍遥(毘沙門沼)2012.9.29裏磐梯銀輪散歩<3>・五色沼逍遥(赤沼・深泥沼・弁天沼)2012.9.30裏磐梯銀輪散歩<4>・五色沼逍遥(瑠璃沼・青沼)・小野川湖 2012.10.1. (毘沙門沼) 柳沼には行かず、手前で毘沙門沼の方に引き返しましたので、この沼は小生は見ていない。 (柳沼) 初日24日は桧原湖畔のホテル投宿。温泉と地酒を楽しまれたらしい。 桧原湖と言えば小生が銀輪で一周した湖である。 確か、ブロ友のビッグジョン氏もその後に一周されているかと。 (参考)裏磐梯銀輪散歩<5>・桧原湖一周(1) 2012.10.2 裏磐梯銀輪散歩<6>・桧原湖一周(2) 2012.10.3 裏磐梯銀輪散歩<7>・桧原湖一周(3) 2012.10.4 裏磐梯銀輪散歩<8>・桧原湖一周(4)・曽原湖ほか 2012.10.5. そして二日目25日は、もう一つの目的地、蔵王・お釜へと向かわれました。 その後、思いついて湯殿山本宮にご参拝。 これは、奥の細道の芭蕉のことを思い出されてのことでしょうか。 この日は蔵王温泉泊。郷土料理と地酒。やはり、酒ですな。 (蔵王・お釜) (湯殿山本宮) 三日目26日は、鶴岡市に出て、荒埼灯台へ。 ついでに隣接の加茂水族館へも。 加茂水族館は小生も見学したことがあります。(参考)鶴岡銀輪散歩(2)・加茂水族館 2013.5.25. (加茂水族館) (加茂水族館・クラネタリウムのクラゲ) (同上) (同上) 小生はここで昼食にクラゲのラーメンを注文しましたが、岬麻呂氏はクラゲの刺身に挑戦されたよう。しかし、口には合わずで、海鮮丼を別途注文されたとか。 加茂水族館の隣が荒崎灯台である。小生が訪ねた時は、灯台への進入路付近が工事中で、灯台への道が入りにくくなっていたので、下から眺めただけでやり過ごしましたが、写真にだけは撮りました。冗談でブログに「友人の灯台好きの岬麻呂氏もこの灯台は見ていないのでは」と書きましたが、実際にその通りであったことが、今回判明したのは愉快な事でありました(笑)。(参考)鶴岡銀輪散歩(2)・加茂水族館 2013.5.25. (荒崎灯台) 庄内平野を、白鳥の群れに見送られて東へと横断。最上川沿いR47を新庄経由で鳴子峡へ。鳴子温泉泊。酒の記述がないが、この日も酒であったのでしょう。 (庄内平野と白鳥) (鳴子峡・鳴子大橋) 見事な紅葉ですな。 最終日、27日は、早朝の鳴子峡を楽しみ、栗駒高原、いわかがみ平、厳美渓、中尊寺、松島・円通院などを廻られて仙台から関西空港へ。 (中尊寺) (円通院) まことに結構な、「気まま」813km 、みちのく一人旅。 外野席から十分に楽しませていただきました。<参考>過去の岬麻呂旅便りの記事はコチラからどうぞ。

2017.10.31

コメント(4)

-

岡山銀輪散歩余録・味野公園

(承前) 岡山銀輪散歩の記事は昨日で完結しましたが、下津井電鉄廃線跡自転車道の銀輪散歩で立ち寄った味野公園での写真がいくつか未掲載となっていますので、余録としてこれを掲載して置きます。 (味野公園案内板) 味野公園というのは、瀬戸大橋が架橋された際の記念事業の一環として整備された公園で、当初の名は「橋の公園」だったそうな。その名の通り、葛飾北斎の「諸国名橋奇覧」に登場する橋など日本の昔の橋をテーマにした公園。JR児島駅の北西500m位の処にある。 古い写真などを見ると、橋の下が水路となっていて水がたたえられていたようだが、管理が大変ということでもあったのでしょうか、今は水は無く、白い砂利石を敷いて川の感じを演出している。 今回の銀輪散歩で偶々立ち寄り、此処をお弁当の場所としたのでありましたが、昼食後の休憩にと暫しその「昔の橋」なるもので遊ばせていただいたという次第。と言っても写真に撮るなどしただけに過ぎませんが、北斎の「諸国名橋奇覧」の浮世絵と並べてみれば、それなりに楽しんでいただけるのでは、と思いまして候(笑)。 先ずは、ゑちぜん福井の橋。 橋の半分が石橋で他の半分が木橋という奇妙な橋。 (えちぜん福井の橋) 次は、北斎とは無関係ですが、吉野の野猿。 橋と言うより手動式ロープウェイですかな。 (吉野の野猿、奥に見えているのが丸木橋) (参考)野猿・十津川村観光協会 そして、飛越の堺つりはし。 この橋は渡ってみましたが、北斎の絵にあるような大きな撓み方はせず、揺れも左程ではなかったのは、短いからでしょうな。 (飛越の堺つりはし) 次は、足利行道山くものかけはし。 (足利行道山くものかけはし) そして、これは万葉集にも関連する佐野の船橋。 説明碑には万葉集の歌が記されていましたので、「銀輪万葉」の面目が立つ「橋」でもある(笑)。 (かうつけ佐野のふなはし) この説明碑、橋の説明に万葉歌を引用したに過ぎないから、これを万葉歌碑と言うのは些か無理筋であるが、当記事のカテゴリが「銀輪万葉」である以上、万葉歌碑に準じたものとして遇することと致しましょう。 佐野の船橋と言えば、高崎を銀輪散歩したことなども思い出されたのでありましたが、調べてみるとそれはもう8年も前のことになるのでした。(参考)上野国銀輪万葉(5)2009.4.15.上野(かみつけの 佐野の船橋(ふなはし)取り放し親は離(さ)くれど我(わ)は離(さか)るがへ (万葉集巻14-3420)(上野の佐野の船橋を取り外すように、親は仲を裂くけれど、私たちは離れるものですか。) そして、三河の八橋です。 (三河の八橋) 次は、羽根田弁天の橋。 (羽根田弁天の橋) 続いて、琉球の石橋。 この橋は撮影していなかったのですが、28日の記事、岡山銀輪散歩(その2)の末尾に掲載の味野公園の写真に写っていましたので、その部分をトリミングして下のような写真にしてみました。前掲写真の佐野の船橋や三河の八橋の写真の奥にもこの橋が写っています。 (琉球の石橋) そして、家橋です。正しくは屋形橋と言うそうな。 屋根付きの橋であります。 (家橋) 関西人としては、渡月橋や天満橋が欠落しているではないか、と言いたくなりますが、このような公園にそのミニチュア版を置いても、左程に面白くもないから、まあ、無くてもいいということになりますかな。他にも橋がありましたが、ついでの片手間撮影でありましたので、全部は撮影して居りませぬ。これを「はしょる」(端折る⇒橋折る)などとも言いますな(笑)。 以上、端から端まで橋の話で、岡山銀輪散歩の巻、完結であります。 4日間のお付き合い有難うございました。

2017.10.30

コメント(10)

-

岡山銀輪散歩(その3)

(承前) 昼食後、児島図書館東側の味野公園で暫く遊んでから出発です。しかし、廃線跡自転車道の入口がよく分からない。鷲羽山通りを鷲羽山方向へと走り出すが、「風の道」という表示が目に入り、右折してそれらしき道へと向かう。やはり廃線跡の道でした。 (風の道) 振り返るとこんな眺め。風の道は、これまでとは違って舗装のされていない砂利道のようですが、これも亦よしである。 (同上) 引き返せば児島駅跡であったが、そのまま進む。 往復するのだから、帰りに見ればいいし、写真もその時に撮ればいいという考えであったのですが、帰途は児島港とJR児島駅前の万葉歌碑を撮影するため、自転車道をコースアウトした所為で、児島駅跡に立ち寄るのを忘れてしまうという失敗。従って、写真は無しであります。ということで、Wikipediaから借用の写真を掲載して置きます。 (児島駅跡・旧駅舎と内部のプラットホーム) 備前赤崎駅跡に到着。 (同上・備前赤崎駅跡、後方の山上に見えているのは鷲羽山ハイランド) (同上) 次は阿津駅跡。 (同上・阿津駅跡) 阿津駅跡から 1km程度、瀬戸大橋線の高架下を抜けると児島ボートレース場の裏に出る。眼下に爆音を響かせて競艇のボートが疾駆する姿が見られる。琴海駅跡である。この駅からの眺望が一番いいそうだが、確かに素晴らしい眺望である。 ホーム跡にはベンチもあって眺望が楽しめるようになっているが、地元の方と見られる男性が一人座って居られたので遠慮して、少し言葉を交わしただけで、ベンチには腰を掛けず。 (同上・琴海駅跡) (琴海駅跡のホームからの眺め) (同上) 阿津駅跡から琴海駅跡までも緩やかな上り坂であったが、琴海駅跡から先も更に上り坂は続き、鷲羽山駅となる。 (同上・鷲羽山駅跡) 鷲羽山駅にはトイレもある。そしてベンチも。此処からの眺めもよい。 (同上) (鷲羽山駅跡からの眺め) いよいよ、終点が近くなって来ました。 終点下津井駅の一つ手前の東下津井駅跡である。草茫々であるが、こんな風である方が廃線跡らしくて味わいがあるかも。 (同上・東下津井駅跡) 段々と道が悪路になって来る。駅跡ではないようだが、駅名表示板に模したものがあった。 (同上・「しもついふきあげ花公園」の表示板) 下り坂となるが、道はでこぼこの悪路で、とても「自転車道」とは言えない。まあ、「風の道」ならでこぼこはあってもいいということですかな。 (同上・しもついふきあげ花公園~下津井間) もう殆ど普通の山道のような細道、草の道である。 (同上) そして、突如として終点の下津井駅跡である。 (同上・終点下津井駅跡) (同上・車両の実物展示) 下津井駅跡到着が13時44分。茶屋町駅前を9時52分に出発しているから、約21kmを3時間52分掛けて走ったことになる。途中、写真を撮ったり、休憩したり、昼食時間とその後の休憩時間をゆっくり取ったりしたことや、少し道に迷ったりのロスタイムを考慮しても、随分とゆっくりのペースで走ったことになる。 駅跡から下津井港に回る。余裕があれば下津井城址へ登ることも考えていたが、取り止めて帰途につくこととする。 (下津井港) (復路・ムラサキカタバミの咲く道) 帰りは、児島競艇場付近、瀬戸大橋線の下を潜った処にあった階段を下り、県道21号に出て、児島港、JR児島駅へと向かう。この付近では下津井線と海岸べりを通る県道21号はかなりの高低差になっている。 (児島観光港) 下調べで、JR児島駅の駅前広場に万葉歌碑があることを承知していたので、これを探すことに。思ったよりも簡単に見つかりました。小生の手もとにある万葉歌碑の古い本では児島図書館にあると記載されていますから、その後図書館敷地内から児島駅前に移設されたのでしょう。 (JR児島駅前広場の万葉歌碑)倭道(やまとぢ)は雲隠(がく)りたり然(しか)れどもわが振る袖を無礼(なめ)しと思(も)ふな (筑紫娘子児島 万葉集巻6-966)倭道(やまとぢ)の吉備の児島を過ぎて行かば筑紫(つくし)の児島思ほえむかも (大伴旅人 同巻6-967) (歌碑解説板) 解説板の説明にもある通り、歌碑の歌は何れも当地ではなく筑紫の水城で詠まれたもの。天平2年(730年)12月、大納言に昇進した大伴旅人が大宰府を去って帰京するに当たり、水城で開かれた送別の宴で遊行女婦児島と大伴旅人との間でやりとりされた歌である。 万葉集では二人は各2首を詠んでいる。福岡県水城にある万葉歌碑では他方の歌各1首を採用している。一昨年の1月に大宰府を銀輪散歩した際に水城にも立ち寄り、その歌碑をブログにアップしていますので、他方の歌も気になるというお方は下記の参考記事をご参照下さい。(参考)太宰府銀輪散歩(5)・かもかもせむを 2015.1.18. 万葉歌碑を撮影したので、「銀輪万葉」というカテゴリの面目は一応立ったことになる(笑)。児島図書館前で往路のコースに出て、大正橋経由で、再び、廃線跡自転車道に戻り、これをひた走る。 途中、通りかかった果物屋さんで、蜜柑が目にとまる。休憩時間のオヤツにするべしで籠ひと盛540円というのを買い求めたが、これは数が多過ぎたようで食べきれず、大阪まで持ち帰る羽目に。本日現在もまだ4個残っているという始末。決して不味い蜜柑という訳ではない、甘くて美味しい蜜柑ではあるのだが、数が多過ぎたのでありました(笑)。 (県道21号沿い、郷内交差点手前まで帰って来ました。) 鷲羽山駅跡、稗田駅跡、大きな犬の形をした滑り台のあった犬渕公園などで休憩を取りつつ、出発点の茶屋町駅前駐輪場に帰り着きました。 (茶屋町駅前駐輪場到着) 茶屋町駅前駐輪場帰着が16時34分。 下津井駅跡を出たのが14時過ぎであったから、途中休憩の時間を含んで復路の所要時間は2時間30分余程度。まあ、これでもゆっくり目のペースですが、往路よりは1時間20分程度は短縮でありました。今回のように小生の単独行ではない銀輪散歩にあっては、のんびりペースの相方に合わせるしかないという次第。 (茶屋町駅ホーム、左側が瀬戸大橋線、右側が宇野みなと線) (茶屋町駅ホームから児島駅方向) (あんぱんまん電車がやって来た。) アンパンマン電車は通過列車。 この後の普通電車17時9分発岡山行きで 岡山駅に戻りました。これにて二日目26日の銀輪散歩終了であります。(つづく)

2017.10.29

コメント(6)

-

岡山銀輪散歩(その2)

(承前) 二日目の26日は岡山駅から瀬戸大橋線茶屋町駅まで電車で行き、茶屋町駅前でトレンクルを組立て、銀輪散歩開始であります。 今回の岡山行きはこの銀輪散歩が目的でありました。茶屋町から鷲羽山の南西側、下津井港まで通じていた下津井電鉄の廃線跡が自転車道に整備されているとのことで、つい最近それを知ったので、走ってみようと思った次第。(参考)下津井電鉄線・Wikipedia 茶屋町児島自転車道/下津井電鉄線跡 距離は21km。往復42km。少しルートを外れて寄り道したりすることがあるとしても、45km程度の予定、ということでやって来たのでありました。 (岡山駅7番ホーム) 岡山駅発9時7分(実際は4分遅れの9時11分発)の普通電車で茶屋駅へ。9時32分茶屋町駅着。 (JR瀬戸大橋線・茶屋町駅) 岡山銀輪散歩とは言うものの、茶屋町駅は既に倉敷市。今日走るコースは全て倉敷市域であるから、正確には倉敷銀輪散歩なのである。 (茶屋町の鬼) 駅前には何故か鬼の像。茶屋町と言えば鬼、鬼まつりが有名とのこと。 来月には鬼まつりがあるようだが、鬼の居ぬ間の銀輪散歩と参りましょう。 (茶屋町健康マップ) (茶屋町駅前駐輪場付近・起点、写真左側が自転車道である。) 駅前の駐輪場が自転車道の起点であるが、起点であることのサインもないので、初めて来た者には、分かりにくい。少し迷った後に、起点に行き着く。 (コース概略図:~赤線) (自転車道・茶屋町起点付近) (倉敷川の支流・上流方向、右手が鶴崎公園) 起点から1km余で鶴崎公園を右手に、桜並木を潜り抜けると、川の名は知らぬが倉敷川に流れ込む支流に架かる橋で川を渡る。 (同上・下流側、倉敷川との合流点) 最初の駅跡である天城駅跡がある筈なのだが、見落としたようで写真が無い。よって、ネットから借用して置く(下掲)。(天城駅跡) 道は左に旋回して、南方向、南東方向へと向きを変えて倉敷川を渡る。 (倉敷川・上流側) (同上・下流側) 此処で初めて駅跡らしきものに出会う。藤戸駅跡である。駅名表示板は朽ちて枠のみが残っている状態で、これでは何駅とも分からないのだが、プラットホームが残っているのがいい。 (藤戸駅跡) (自転車道・藤戸駅~林駅間) 県道21号の広い道路と合流する手前が林駅跡であるが、痕跡はない。県道21号と並行して走り、瀬戸中央自動車道の水島IC方向へと向かう。水島ICを右に迂回して回り込んだ先が福田駅跡であるが、これも痕跡なく何処とも分からない。 道は大きくS字カーブして、再び瀬戸中央自動車道の下を潜って、県道21号沿いに出る。 (同上・林駅~福田駅間、或は福田駅~稗田駅間かも知れない。) 下は、駅跡かもと写真に撮ったが違うようです。 (同上・福田駅~稗田駅間、福林湖付近) 県道21号と分かれて右に入って行くと大きな池がありました。 大池という名の池。そのままである。 (同上・大池、福田駅~稗田駅間) 大池から右にカーブしながら坂道を上って行くと県道276号に出る。道の向かいのピンク色の外壁の喫茶店が目を惹く。 ANANという名の喫茶店である。県道276号沿いに少し南東に下って、稗田西交差点で県道を渡り、更に少し下ると道は県道から離れ右に入って行き、稗田駅跡となる。 (同上・稗田西交差点、奥の高架は瀬戸中央自動車道) (同上・稗田駅跡) 稗田駅跡の前は小さな公園になっていてトイレもある。此処で少し休憩です。 (同上)※下津井電鉄由来はクリックして大きいサイズの写真でお読み下さい。 下の写真は帰路で撮ったものです。 往路では上の写真のように、南東方向から射す太陽光が明るくプラットホームを照らしていましたが、帰路では太陽が西側に回って反対からの射光となったため日陰になっていました。 (同上、復路で撮影したもの) (自転車道・稗田駅~柳田駅間) 次は柳田駅跡。児島小学校を過ぎてすぐの処にある。 (柳田駅跡) 歩道橋を渡り、1.4kmほどで大正橋に出る。歩道橋を渡った辺りが児島小川町7丁目なので、この辺りに児島小川駅があった筈であるが、それらしき痕跡はない。茶屋町児島自転車道は此処で終わっているのだろうか、サインが怪しくなり、先への入口がよく分からない。 時刻を見ると正午近く。児島駅の近くにて、いくらでも食事ができる店があったが、このような段取りになるとは思わず、店の無い位置で昼食時間を迎える可能性もあるかと、茶屋町を出発する時に駅構内のコンビニでお弁当を買い求めていたのでありました。児島図書館の裏に公園があった。味野公園である。そこでお弁当を広げることとする。 (味野公園) 何やら色んな橋の展示のある公園であるが、それらは別途の記事で紹介申し上げることとし、ひとまず昼食休憩ということで、(その2)も此処で休憩とさせていただきます。(つづく)

2017.10.28

コメント(4)

-

岡山銀輪散歩(その1)

25日~27日と岡山を銀輪散歩して来ました。25日は、岡山城、後楽園に立ち寄った後、旭川畔の道を下流へと駆けて児島湾(児島湖)の締切堤防道路まで行って、引き返すというコース。(概略コース地図~赤線) (岡山城) 岡山城と後楽園は2013年10月28日以来ですから、4年振りの訪問となります。前回の訪問の時に記事にアップしていますので、写真だけ掲載して置きます。(参考)吉備路自転車散歩・岡山城、後楽園 2013.11.2. (同上) (同上・月見櫓) 前回訪問時は、説明碑が随分と痛んでいましたが、今回は修理されて綺麗になっていました。 (同上・説明碑) (穴蔵) (同上・説明碑) 岡山城から後楽園に回りました。 (後楽園) (同上) (同上) (同上) (同上) 後楽園を出て、鶴見橋を渡って、旭川の右岸沿いに走ることとする。 (旭川と鶴見橋) 上の写真と下の写真は同じ場所から撮影したもの。 上流側に鶴見橋、下流側に岡山城が望まれます。 岡山城から後楽園へは、下の写真に写っている橋を渡って行くことになります。 (旭川と岡山城) 岡山県庁の前から旭川に沿った道に入る。 そこで見かけたのは夏目漱石の句碑。 (夏目漱石句碑) 生きて仰ぐ空の高さよ赤蜻蛉 下掲写真の説明副碑に記載の通り、この句は岡山とは関係のない句。 何故、此処に建立されてあるのかがよく分からない。説明副碑もこの点について何も説明していない。 奇妙なことと、ネット検索したら、このような記事(「夏目漱石の岡山逗留とその前後」)がありました。 要するに、句と当地とは何の関係もなく、市から句の選定を委嘱された御仁が、自身の好きな句ということで選んだという、何ともお粗末なお話でありました。句碑の上に乗っかっている猫の吾輩君も「いやはや、ニャンとも・・」と困惑顔でありますな(笑)。勿論、我輩君も当地とは無関係でありますからね。 (同上・説明碑) (旭川と新京橋) (旭川畔) (同上) (旭川大橋) 旭川大橋は国道2号が通過する橋である。 旭川大橋から数百メートル下流にあるのが旭川福島緑地。 ここで、暫し休憩。住吉神社がありました。 (住吉神社) 次に見えて来たのが岡南大橋。 ここで右折し、南西に行く。 (岡南大橋) (岡南大橋西詰にある御座船のモニュメント) (同上・説明碑) (岡南大橋) カバヤゴルフガーデンを過ぎた処で左折して、岡山港に回ったのが間違いで、道は行き止まり。児島湾締切堤防道路に通じる道を目前にしての行き止まりでした。 (岡山港・左手の山が怒塚山、奥のTV塔のある山が金甲山) 止む無く岡山市中央卸売市場に入り、その出口から一般道路に出て、締切堤防に通じる道路へと向かう。堤防道路は、車道・自転車道・歩道はそれぞれ分離されていて、走り良い。 (児島湖・締切堤防の上から) (同上・左手の山は怒塚山) (同上) 水門橋の手前に児島湖についての説明碑と昭和天皇御製歌の歌碑がありました。 (児島湖説明碑) (昭和天皇御製歌の碑)海原をせきし堤に立ちて見れば しほならぬ海にかはりつつあり(昭和天皇) この歌は、昭和31年4月10日に、昭和天皇・皇后両陛下が児島湾の締切堤防工事現場を視察された際に、天皇が詠まれたものだそうな。 (児島湾締切堤防・これは水門ですかな) 締切堤防道路の全体像をイメージしていただくために適当な写真はないかと、ネット検索していたら、このようなサイトがありそこの写真(下掲)を借用させていただきました。 (児島湾締切堤防道路・ネットから借用) 堤防道路を渡り切った処で来た道を岡山駅前まで引き返すことに。 以上で一日目の銀輪散歩終了です。(つづく)

2017.10.27

コメント(4)

-

第195回智麻呂絵画展

第195回智麻呂絵画展 久々の智麻呂絵画展であります。 本日、智麻呂邸を訪ね新作4点を撮影して参りました。既に撮影済みの作品4点と合わせ、全8点となりましたので、絵画展開催の運びとなりました。 智麻呂絵画ファンの皆さまには長らくお待たせしたかと思いますが、どうぞごゆるりとご覧下さいませ。 今回は、皆さまが絵の方にのみ集中いただけるよう、ヤカモチ館長の無駄な説明は極力省くことと致しました(笑)。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記からご覧になれます。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ フォト蔵アルバム「智麻呂絵画集」はコチラ。 先ずはバラの花から。 (薔薇) 次は白花のヒガンバナ。 (シロヒガンバナ) そして、葡萄です。 (葡萄) 続いてはトウガン。先月の若草読書会の折に、凡鬼さんが上のシロヒガンバナと一緒にお持ち下さったものです。 (冬瓜) そして、ヒョウタン。 (瓢箪) 次はポトス。これは、同じく若草読書会の折に、香代女さんがお持ち下さったものです。 (ポトス) 次は、谷中の菊と言えば、この絵画展のご常連さんには既にお馴染みかと思いますが、リチ女さんが東京から送って下さったものであります。 (谷中の菊) 最後はシュウメイギク。これはひろみの郎女さんがハクビクジャクやホトトギスやナデシコなど他の花と共にお届け下さったものです。 (シュウメイギク) 本日現在、ハクビクジャクとホトトギスは未だ絵になっていません。それで、これらの花をデジカメで撮影。明日(24日)にその写真をお届けする約束になっています。 花の題材が同時に多数重なると、描き上げるのが間に合わない。余程に手早く絵に仕上げてしまわないと花が萎れてしまって、写生が出来ないということにもなる。ハクビクジャクのような「一日花」は特にそうです。 ということで、写真にしてこれを残すこととしました。これで、花が萎れてしまうことを気にせず、ゆっくりと気の向くままに、自己のペースで描くことが出来るということになる。 今後の智麻呂絵画展にはハクビクジャクやホトトギスの花の作品も登場することと存じますので、どうぞお楽しみに。 以上です。 本日もご来場、ご覧下さり、ありがとうございました。

2017.10.23

コメント(8)

-

偐万葉・若草篇(その21)

偐万葉・若草篇(その21) 台風が近づきつつあるということで、今日も雨。超大型で非常に強い台風とのことだが、直撃はご遠慮申し上げたきものにて候。 さて、そんなことで、銀輪散歩もお休み。こういう時は偐万葉シリーズというのが当ブログのパターン。 PCのマイドキュメントの偐万葉用のメモ帖をチェックすると、若草篇のそれが20首に達していました。一応20首以上になったら、適宜に偐万葉の記事にするというのが、最近のマイ・ルール。 近頃は、ブロ友さんのブログに訪問することも、コメントに歌まがいのものを記すということも少なくなっている所為か、20首以上になっているのは、若草篇のそれだけでした。ということで、偐万葉シリーズ第287弾、偐万葉・若草篇(その21)とします。 <参考>過去の偐万葉・若草篇はコチラから 偐家持が小万知に贈りて詠める歌16首ほかしみるより わらひが先の 戯れ歌の われにしあれば いたみいるなり歌詠みを せむとはすれど 言の葉の 芽吹きも見えぬ 冬のながめよ (偐小町) (注)ながめ=「眺め」と「長雨」の掛詞。蜂ならば かもかもせむを 蚊にあれば ぺちり打てとや かくかく言ふかも (筑紫の蚊島) 追ひて作り替へたる歌1首蜂ならば かもかもせむを 蚊にあれば かもかも言はず ぺちりと打てや (筑紫の蚊縞) (本歌)凡(おほ)ならば かもかもせむを 恐(かしこ)みと 振りたき袖を 忍びてあるかも (遊行女婦 児島 万葉集巻6-965) (注)凡ならば=普通なら 普段なら かもかも=ああもこうも、どうにでもヤカモチも ヤカモチダマシ 草食系 されど人には 害なくあれり (天道虫騙) (注)テントウムシダマシ=ニジュウヤホシテントウとオオニジュウヤホシテントウの別名。草食のテントウムシで害虫とされる。 (テントウムシダマシ)ねじねじの 木の名不知火(しらぬひ) 雲竜の 桑なり稀勢の 里にもなるや (桑家持) (注)雲竜の桑=雲竜桑。 クワ科の落葉高木。枝が捻じれながら伸びて行く特徴がある。われはもや 見るはなからむ 八つ並ぶ 八十宇治川の 瀬々の網代木 (注)アクセス件数1111111を網代木に擬えたもの。アイリスと 菜の花並べ 若草の 春の宴は 今盛りなり (偐智麻呂)歌詠みに 苦しむ人は とほほぎす 出だしですでに つまづけるごと (枚岡王) (本歌)古(いにしへ)に恋ふらむ鳥はほととぎす けだしや鳴きし我(あ)が思(も)へるごと (額田王 万葉集巻2-112) (注)枚岡、額田=近鉄奈良線の駅名。額田駅の一つ手前が枚岡駅。身も蓋も なしとは言はじ マンホール よき人よく見よ 蓋はあるなり (足本蓋麻呂)カニかくに 言葉遊びは 楽しかり 思ひつくまま 口をつくまま (石川蟹丸) (本歌)かにかくに 渋民村は 恋しかり おもひでの山 おもひでの川 (石川啄木 「一握の砂」)若草の 春さり来らし とりどりに 花は盛りと 今しも咲ける (ヤカモチ館長)梟は いづち行かむや 切株に それと見し日の 今し恋しも (復路の家持) (本歌)愛(かな)し妹を 何処(いづち)行かめと 山菅の 背向(そがひ)に寝しく 今し悔しも (万葉集巻14-3577)野を染める ほどにはあらね 道の辺に 見よとや咲ける ノハラムラサキ (青紫式部)見るもよし 食べるもよしの 菊芋の 花咲きにけり 幸せの色秋さらば 咲くを見よとか 芭蕉碑の 前なる韓藍 誰か植ゑけむ (本歌)秋さらば 移しもせむと わが蒔きし 韓藍の花 誰か摘みけむ (万葉集巻7-1362) 鶏頭や雁の来る時なを赤し (芭蕉 続猿蓑) (芭蕉碑と鶏頭) 偐家持が偐山頭火に贈りて詠める歌4首ほか 並びに偐山頭火が詠める句2句 <参考>偐山頭火氏のブログはコチラから。歌詠みに あらぬ二人の 掛け合ひも かくし並べば それなりなるか春されば 笑ふにあるは 山のみか ゆく人われも 里も笑へり (笑家持)さ夜嵐 散りゆく花の 真白にぞ ひとすじ闇に 流れゆく見む (紀散之) (本歌)さくら花 散りぬる風の 名残には 水なき空に 波ぞ立ちける (紀貫之 古今集89) 偐山頭火のコメント句に和して詠める歌1首 花散りて 笑み満面の 生駒峰 惜しみて泣くは 人ばかりなる (元句)花散って 笑顔満面 生駒峰 (偐山頭火) 偐山頭火の句に偐家持が付けたる脇句 自転車の 錆も落として いざ走らん (偽競輪) 君松が枝に 風もさやけみ (偐家持) (偐山頭火氏のトレンクル) ※偐山頭火氏のブログより転載

2017.10.22

コメント(4)

-

秋・銀輪花散歩

ブログの更新を怠っていましたので、そろそろこの辺で更新しないとヤカモチに何らかの異変が生じているのではないかとご心配をお掛けしないとも限りません。 と言うことで花散歩であります。 先ずは、月並みですがコスモス。(注)写真をクリックすると大きいサイズでご覧いただけます。 (コスモス) (同上) 秋の七種のフジバカマも見かけました。偐万葉のブログですから、万葉植物のフジバカマは、見かけたら外す訳には参らぬという次第。 尤も、万葉植物とは言え、山上憶良の「秋の七種の歌」に他の七種の花と一緒に詠われているだけで、他にこの花を詠んだ歌はないから、まあ、そう大きな顔をして「万葉植物です。」と言えるような花ではないのではありますが。 (フジバカマ) (同上) そして、グミも赤く色づいてたわわになっていました。 何とも可愛いらしい実である。 (グミ) これは見たことがあるようにも思ったが、多分初めて。アロエの花に似ているので、見たような気になったのでしょう。名前は知らない。ネットで調べると「トリトマ 」という聞いたこともない名の花であることが判明。 (トリトマ) トーチリリー(松明百合)とかシャグマユリ (赤熊百合)という別名もあるそうな。 南アフリカ原産の外来植物です。 (同上) 以上、取り急ぎの、粗々の記事アップでありました。

2017.10.18

コメント(10)

-

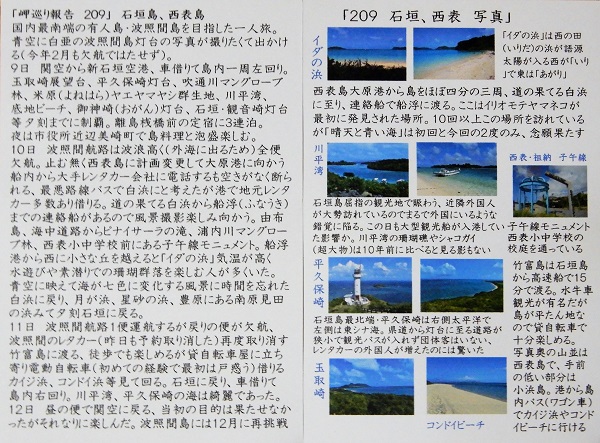

岬麻呂旅便り209・石垣島、西表島

「国内最南端の有人島・波照間島を目指した一人旅。」という書き出しで始まる岬麻呂氏からの旅便りが届きましたが、タイトルは「石垣島、西表島」とあって「波照間島」の文字が無い。波浪が高く波照間への航路は全便欠航で、止む無く西表島・竹富島に行き先を変更された結果であることが読み進むうちに理解されました。<参考>過去の岬麻呂旅便りの記事はコチラからどうぞ。(岬巡り報告209) ※拡大画面はコチラ (イダの浜・西方向) (同上・北方向) 昨日(16日)、岬麻呂氏よりメールあり、南方向のイダの浜の写真が追加で送られて参りましたので追記です。 ☆もも☆どんぶらこ☆さんの「昼寝云々」のコメントをご覧になって、そう言えば浜で昼寝をしていた人も居た、と思われて下掲の写真を送って下さったようです。メールには「昼寝のコメントの方に送って上げて下さい。」とありましたが、追加掲載でこれに代えさせていただきます(笑)。<2017.10.17.7:29追記> (同上・南方向) (川平湾) (同上) (西表・祖納・子午線モニュメント) (平久保崎灯台) (平久保崎・太平洋側珊瑚礁の海) (玉取崎展望台) (竹富島・コンドイビーチ) 急遽予定変更の旅となったようですが、外野席はご本人の予定や思いには無関係、このように美しい景色を堪能させていただいて、満足であります(笑)。12月に波照間島に再挑戦されるとのこと。今度は首尾よく参りますようお祈り申し上げます。最後に旅の途中で目にされたショウキズイセンの花の写真も送って下さったので、ご紹介して置きます。 (鍾馗水仙・ショウキズイセン)<参考>ヒガンバナ・Wikipedia

2017.10.14

コメント(10)

-

ダリア斉放・茶源郷まつり2017

本日は、友人の利麻呂氏と小生の叔母宅を訪問して参りました。どちらも囲碁初心者にて、初心者同士で対局するのもよかろうと、小生のお膳立てによる初顔合わせと相成りました。勝敗のほどは別にして、小生の狙い通り、双方ともに碁を楽しんでいただけたようで何よりでした。 正午に水走交差点近くの喫茶「ペリカンの家」にて待ち合わせ、そこで利麻呂氏と昼食を済ませた後、彼の車で生駒へと向かいました。 ところで、喫茶「ペリカンの家」の女主人の「ももの郎女」さんは小生のブロ友でもありますが、昨日の日記(コチラ)で彼女(ブログでは「☆もも☆どんぶらこ☆さん」)は、店の前庭に咲いたダリアの写真をアップされていました。 ダリアは祖母が好んだ花でもある。小生が子どもの頃、庭には沢山のダリアが植えられていた記憶がある懐かしい花なのである。しかし、調べてみるとダリアの花の写真は思ったほどにはブログに掲載していないことが分かりました。 それでという訳でもなきなれど、もう3年も前に撮影したものであるが、フォト蔵にアップしブログに掲載しないまま放置、忘れ去っていた、ダリアの写真アルバムのあることに気付きましたので、本日はこれを紹介させていただくこととします。(画像をクリックすると大きいサイズでご覧いただけます。) 左:テスブルックオードリ―右:なごり雪 (レッドベル) (英気) (あずま紅) (アリス) 左:イエローファイアー右:エベリンランボルト 左:クララヒューストン右:クリスティーズソフィア (シルクハット) 左:メアリーエベリン右:君待坂 (月光美) (黒い稲妻) (小さな恋の物語)(小京都) (新<あらた>) (千秋満月) (美姫) (母の子守歌) (勇気) (雄和小町) (恋詩) (皇帝ダリア) (不詳1) (不詳2) (不詳3) (不詳4) (不詳5) (不詳6)<追記>上記写真のうちイエローファイアー以下のものが大きいサイズの写真とのリンクができていませんでしたので、修正を加えました。(2017.10.13.22:48) ダリアの花は実に多様であります。<参考>ダリアの写真を掲載している過去記事 銀輪散歩のまにまに 2008.10.16. 囲碁例会・堀江の川の水際に 2014.11.2. 墓参&銀輪花散歩 2015.10.3. なお、余談ですが、ももの郎女さんからお誘いを受けている和束町の「茶源郷まつり2017」に彼を誘ってみた処、かなり乗り気というか参加してもよいとのことであったので、参加するかどうか迷っていた小生も参加することに決めました。 来月の5日ということで、未だかなり先のことなので、お互い急な予定が入ることもあり、確定はしないけれど、一応参加ということにしました。下にももの郎女さんから頂戴したパンフレットの写真を掲載して置きますので、当記事をご覧になって、ご興味をお持ちになられたお方は是非お出掛け下さいませ(笑)。 (茶源郷まつり2017) 本日は、囲碁、ダリア、和束の茶源郷まつりの記事でした。

2017.10.13

コメント(10)

-

囲碁例会・桜之宮公園泉布観地区

本日は囲碁例会の日。まるで夏に逆戻りしたかのような暑さにて、汗だくになっての、毎度懲りぬ自宅から梅田スカイビルまでの銀輪散歩でもある囲碁例会でありました。(大阪城公園)※拡大画面はコチラ 大阪城公園を通り抜ける。まだ紅葉の時期ではないが、少しばかり色づいているものもある。 いつもの昼食場所と言ってもいい「れんげ亭」の前を通りかかったのは11時過ぎ。「支度中」の表示。開店前である。スカイビルに行ってから昼食にするかと天神橋筋商店街を通り抜けたのですが、美味しそうなお弁当が目に入った。気が変りお弁当を買って野外で食べようということに。それで思い付いたのは大阪造幣局の向かいにある桜之宮公園。 天神橋筋商店街からだと、国道1号を700mほど東に行かなくてはならないので、西にある梅田スカイビルへと向かっている身としては逆方向に走ることになるのだが、時間には余裕があるので、其処に向かうこととする。(泉布観)※拡大画面はコチラ(同上)※拡大画面はコチラ(同上説明碑)※拡大画面はコチラ 正解でした。 情趣のある建物が実物展示されていて、いい雰囲気である。(旧桜之宮公会堂・旧明治天皇記念館正面玄関)※拡大画面はコチラ(同上説明碑)※拡大画面はコチラ それに、お弁当を広げるには格好のテーブル・椅子がテント張りの下に用意されているではないか。年配の男性がお一人、隣のテーブル席に座って居られましたが、小生がお弁当を広げて食べ始めると暫くして去って行かれました。彼も自転車でした。(本日の昼食場所)※拡大画面はコチラ(同上)※拡大画面はコチラ 食事を終えて、旧公会堂入口という表示があったので、中に入ることが出来るのかと行ってみましたが、清掃中の表示。中に入れるような雰囲気ではない。で、入口から写真を撮っただけで、立ち去ることに。 (旧桜之宮公会堂入口)※拡大画面はコチラ(同上)※拡大画面はコチラ 天神橋筋商店街に戻り、梅田スカイビルへ。(天神橋筋商店街)※拡大画面はコチラ スカイビル到着は12時10分頃。1階の喫茶店で暫く珈琲休憩してから、囲碁会場の部屋へ。それでも小生が一番乗り。 碁盤の設営などの準備が整ったところで、福〇氏が来られ、早速にお手合わせ。これは小生の大差勝ちとなりました。対局中に竹〇氏、村〇氏、平〇氏、利麻呂氏が来場。本日の出席者は客員参加の利麻呂氏も含めて全6名でした。2局目は村〇氏と対戦。これも村〇氏にしては珍しいミスが続き、小生の中押し勝ち。一挙に3連勝かと勇んだのがいけなかったか(笑)、次の竹〇氏には大差負け。結局2勝1敗。今年に入っての通算成績は19勝23敗。借金がまだ4つもある。

2017.10.11

コメント(6)

-

健人会で墓参

先の健人会<2017.7.26.健人会・琵琶湖畔銀輪散歩そして京都駅から自宅まで(前編)参照>の席で、我々が現役の頃の会社の社長(その後、会長)であった故T氏の墓参をしようという話になりましたが、本日がその墓参の日でありました。 参加者は、木〇氏、杉〇氏、田〇氏、平〇氏、近〇氏、〇庭氏、正〇氏、今〇氏、徳〇氏、竹〇氏、生〇氏、鯨麻呂氏、草麻呂氏及び偐家持の14名。 JR宝塚駅前午前11時集合。同駅前からタクシーに分乗して霊苑へと向かいました。(JR宝塚駅)※拡大画面はコチラ(宝塚霊苑の一角にある昭和霊苑)※拡大画面はコチラ T氏は亡くなられて今年の8月で早くも24年になる。しかし、このようにして皆が墓参をしようという気になるというのは、同氏がそれだけ敬愛されていたということであり、それぞれが同氏に対して特別な思いや、よき思い出を有しているということであろう。 同氏は小生が入社した時の社長であり、小生などは秘書・総務・法務・広報などを管掌する部署に配属され、入社早々からお近くで何かと接する機会も多くあったので、様々な思い出がある。今日参加した面々もそれぞれに同氏とのよき思い出を胸に墓前で手を合わせ、線香を手向けられたことでしょう。 眞草刈る荒野にはあれど もみち葉の 過ぎにし君が形見とぞ来し(柿本人麻呂 万葉集巻1-47)(墓参)※拡大画面はコチラ ところで、健人会のメンバーでもある関〇氏が先日お亡くなりになったということを、本日の集まりで初めて知りました。かつて存在した「下戸の会」でも同氏とはご一緒でありましたが、友人など身近な人の死は何とも心痛く悲しいこと。まことに残念であります。体調を崩されていたことは存じ上げていましたが、まさかの急逝でありました。そんなことで、葬儀にも参列できませんでしたが、本日、併せて合掌でありました。 墓参の後は、宝塚駅近くに戻り、がんこ宝塚苑にて昼食会。今回の墓参の提案者の田〇氏によるT氏と関〇氏への献杯で昼食会が始まりました。(がんこ・宝塚苑)※拡大画面はコチラ(同上)※拡大画面はコチラ 会食中の写真はありません。庭の景色でも(笑)。(同上)※拡大画面はコチラ 暫く、ブログ更新をしていませんでしたので、取り敢えず簡単に本日のご報告まで。<追記>最近の健人会関連記事 連続の新年会 2017.1.26. 健人会・しるもしらぬも逢坂の関 2016.9.7. 健人会2016年新年会 2016.1.27. 健人会2015年夏 2015.9.2. 健人会2015新年会 2015.1.28. 遅ればせの新年会 2014.1.22. 幻住庵へ(上) 2013.9.6. ヤカモチ1295歳・健人会の新年会 2013.1.29. 行く夏も近江の人と惜しむべき 2012.8.29.

2017.10.10

コメント(2)

-

隣の空き地の雑草たち

今日は昼前から雨になりました。天気予報の通りです。従って、銀輪散歩もお休み。自宅でゴロゴロしています。 そんな次第にてあれば、自宅隣の住宅が取り壊され空き地になっていることは以前の日記(下記<参考>参照)でも触れましたが、その空き地に生えている雑草でもご紹介して置きます。<参考>カメムシ 2017.8.10. その空き地というのは、わが書斎の窓からは、このように見えている。(隣の空き地)※拡大画面はコチラ この空き地は今年5月に住宅の解体が始まり、整地・盛土されて出来上がったものであるが、その経過は以下の写真の通りである。 (5月15日撮影・解体工事中)※拡大画面はコチラ(左)(右) (5月27日撮影・整地工事中)※拡大画面はコチラ(左)(右) (6月5日、18日撮影・整地工事完了)※拡大画面はコチラ(左)(右) 6月には草が1本も生えていませんでしたが、8月には下のように早くも草が 。先ず、目についたのはイチビという草本。下の写真では手前と奥にイチビが写っています。上の参考記事のカメムシがいたのはこのイチビの実でありました。その時にはイチビという名は知らなかったのですが、ブログに写真を掲載したら、友人の小万知さんがアオイ科のイチビだと教えて下ったのでありました。(8月12日撮影)※拡大画面はコチラ まだ、地面が全て隠れるほどではありませんが、随分と草が増えています。その主なものをご紹介しようというのがこの日記の趣旨。シュシということで、先ずイチビの種子から(笑)。(イチビ)※拡大画面はコチラ(同上)※拡大画面はコチラ(イチビの種子)※拡大画面はコチラ 左側の実にはダニが写っています。この草にはダニも結構いるようですから、帰宅して家の中に入る前には衣服をよく払って・・などダニを家の中に持ち込まぬよう注意しましょう。 ダニのことはさて置き、イチビの種苞は何となくクラゲを連想させる。(同上)※拡大画面はコチラ そして、雑草の定番。オヒシバとメヒシバです。 (オヒシバ)※拡大画面はコチラ(メヒシバ)※拡大画面はコチラ また、何故か水辺に多いカヤツリグサも勢力を伸ばしていますが、これは盛土に運び込んだ土に種が混入していたのでしょう。(カヤツリグサ)※拡大画面はコチラ(同上)※拡大画面はコチラ ヨウシュヤマゴボウもありました。 (ヨウシュヤマゴボウ)※拡大画面はコチラ(ヨウシュヤマゴボウの花)※拡大画面はコチラ(ヨウシュヤマゴボウの実)※拡大画面はコチラ アキノノゲシも控えめに咲いている。下の写真に写っているこの花の蕾を見ていて、先日の墓参で見た不明の花はこのアキノノゲシではないかと思ったのですが、後ほど見比べて確認することとします。 もし、そうなら、意外にもよく知っている花であったということになりますが、花が咲いていないとそれと気付かぬようでは、よく知っているとは言えませんね。お前はいったい何をよく知っているのか、と言われているみたいであります。<参考>墓参・ナツメの実とムクロジの実ほか 2017.10.2.(アキノノゲシ) ※拡大画面はコチラ そして、未だ実が黒くなっていないイヌホオズキです。 (イヌホオズキ)※拡大画面はコチラ(イヌホオズキの花)※拡大画面はコチラ(イヌホオズキの実)※拡大画面はコチラ 勿論、エノコログサもはびこっています。 (エノコログサ)※拡大画面はコチラ 目立ちませんが、地面を這うようにしてこっそりと勢力を伸ばしているのが、コニシキソウです。 (コニシキソウ)※拡大画面はコチラ コニシキソウほどひっそりとしている訳ではないが、やはり地面を這っているのがスベリヒユ。スベリヒユはこれでも万葉植物である。 万葉集に登場する「いはゐつら」がスベリヒユだという。 入間道(いりまぢ)の 於保屋(おほや)が原の いはゐつら 引かばぬるぬる 我(わ)にな絶えそね (万葉集巻14-3378)(入間の大谷が原のイハイツラが引けばするすると抜けるように、従順についてきて私との仲を絶やさないで下さいな。)(注)入間道の於保屋が原=埼玉県入間郡越生町大谷、埼玉県日高市大谷沢、入間郡大井町、坂戸市(旧入間郡大家村)などの説がある。 いはゐつら=原文は伊波為都良。スベリヒユのほかジュンサイ説もある。 ぬるぬる=「ほどける」意の動詞「ぬる」の終止形を重ねたもの。(スベリヒユ)※拡大画面はコチラ 何んと、よく見るとタカサブロウも居ました(笑)。名前が名前だけに「ありました。」と言うより「居ました。」と言う方がしっくり来る。(タカサブロウ)※拡大画面はコチラ 花はすでに散りかけて、実が生っているのでありました。(タカサブロウの花)※拡大画面はコチラ(タカサブロウの実)※拡大画面はコチラ 最後は、ヨモギの花。と言っても、これはオマケにて、この空き地での撮影ではなく、先日の墓参の折に墓地の片隅で撮影したものであります。(ヨモギの花)※拡大画面はコチラ 隣の空き地に1歩足を踏み入れただけで、これだけの植物に出会えました。ほかに名の知れぬ草も何種類かありましたから、見落としたものも含めれば、結構、多様な植物たちが命をつないでいるのでありました。 花散歩は何も遠くへ出かけるだけが能ではないと教えられた気がします。隣の空き地ですから、花散歩ならぬ「花半歩」でありましたが、これなら雨でもOKです。

2017.10.06

コメント(6)

-

囲碁例会・大阪城公園の森・中秋の名月

本日は囲碁例会の日。爽やかな天気にて銀輪散歩を兼ねてMTBで出掛けるには丁度良い具合。いつもの通り、中央大通りを走り、大阪城公園を抜けて、梅田スカイビルへ。 今回は友人の利麻呂氏もご参加ということで、梅田スカイビルにて彼と昼食を一緒することになったので、れんげ亭には立ち寄らず直行です。(大阪城公園の森)※拡大画面はコチラ 大阪城公園の森も、こうして眺めるとなかなかにいい雰囲気である。 (同上)※拡大画面はコチラ 梅田スカイビルに到着。11時20分。少し早過ぎたので、中自然の森の前の喫煙コーナーで一服。そこで昔の仕事仲間の北〇氏と出会って、暫し閑談の後、友人の利麻呂氏との待ち合わせ場所の高速バス待合所に行くが利麻呂氏の姿は見えず。で、向かいの喫茶店に入り、珈琲を飲みながら、利麻呂氏に電話すると、今日は車ではなく電車での来場のようで、「今、大阪駅の改札口を出たところ」との返事。(梅田スカイビルの喫茶店からの眺め)※拡大画面はコチラ 上のような景色を眺めながら、利麻呂氏の到着を待つ。程なく利麻呂氏到着。喫茶店を出て、地下のレストラン「四季彩」へ。そこでも、大学の後輩でもあり、仕事仲間でもあった田〇君と出会う。 昼食を済ませ、会場の部屋に入るが、囲碁サークルのメンバーはどなたも来て居られない。で、碁を覚え始めている利麻呂氏に指導碁。それが終わりかけの頃に福〇氏がお見えになった。で、福〇氏とお手合わせ。これは小生の楽勝となりました。対局中に、竹〇氏、村〇氏、平〇氏が来場。次の小生のお相手は平〇氏。これは、終盤で小生の大石が頓死するミスがあって完敗。3局目は村〇氏と対戦。序盤で優位に立って、そのままに快勝。本日は2勝1敗でした。 囲碁例会終了後、利麻呂氏と喫茶店で少し閑談してから帰途に。本日も往復共に立ち寄り先は無し。最近はかつてのように寄り道というものを余りしなくなっている。これも「年齢の所為」という奴でしょうか(笑)。 夕食後、2階のベランダから夜空を眺めてみると、ポッカリとお月様。中秋の名月とあっては、撮影して置くに如かずである。 「ポッカリ月が出ましたら、舟を浮べて出掛けませう 。波はヒタヒタ打つでせう、」中原中也ならこうでしょうが、ヤカモチは「ポッカリ月が出ましたら、写真に撮って置きませう。ブログのネタにもなるでせう、」なのである。(中秋の名月)※拡大画面はコチラ

2017.10.04

コメント(6)

-

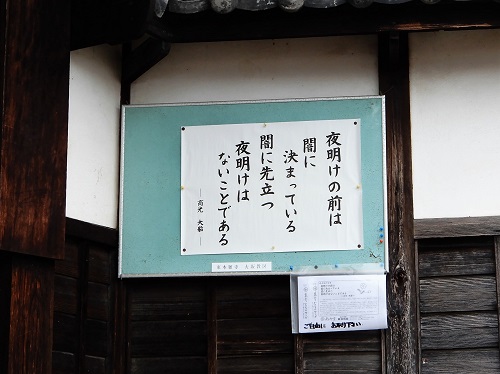

墓参・ナツメの実とムクロジの実ほか

昨日(1日)は墓参でした。 毎月の墓参恒例の門前の言葉。今月はこんな言葉でした。 近頃は夜も闇ではないので、「夜明け前の闇」も「百鬼夜行」も、都会にあってはリアリティを持たない。 それはともかく、夜も明け、既に日は高く昇ってからの墓参でありましたが、その道すがらに見た草木などをご紹介して今日の記事とします。(今月の言葉)※拡大画面はコチラ この門前の言葉の寺から少し行った処の民家の庭先にあるのが棗の木。最近は昔ほどナツメの木は見かけなくなったので、墓参の際にこの木を眺めて行くのが、楽しみと言うか、何となく習慣になっている。ナツメと言う名は夏に芽を出すからとも夏梅の省略形だとも言われる。夏芽説と夏梅説である。夏目漱石が何れの説に組したかは不明である(笑)。(棗・ナツメ)※拡大画面はコチラ(棗の実)※拡大画面はコチラ 実はすっかりいい色になっているので、食べ頃かと思うが、他人様の庭先の木。断りもなく摘んで口に運ぶのもよろしくなかろうと、眺めるだけである。道教では、棗の実は不老長寿の薬効があるとされ、仙人の食べ物である。 (同上)※拡大画面はコチラ しかし、1299歳のヤカモチ。既にして仙人みたいなものだから、今更これを食べて更なる長寿を願う気はないのであります。子どもの頃に食べた記憶では、林檎のような味であったかと。水分のいささか抜けたスカスカの林檎の味と言えばよいだろうか。花は初夏に咲き、小さな黄色の花である。枝にくっつくようにして咲く(下記<参考>を参照)。 ナツメを詠んだ歌は万葉集に2首あるが、古今集以下新古今集までの八代勅撰集には登場しないので、歌には馴染まないと言うか、風流や雅とは無縁の植物であったようです。<参考>墓参・花散歩・姫蔓蕎麦からアメリカデイゴまで 2016.6.4.(同上)※拡大画面はコチラ このナツメの家から更に少し坂を登った処にあるのがムクロジの古木。 先日、オオモクゲンジの実をご紹介したが、オオモクゲンジはムクロジ科の植物。言わば、ムクロジの親戚みたいなものである。ということで、以前にもムクロジは紹介しているのであるが、あらためてとりあげることとした次第。<参考>オオモクゲンジの記事 道の辺の壱師の花と木欒子 2017.9.27. ムクロジの記事 ムクロジ(無患子)・銀輪花散歩 2013.4.13. 幻想のムクロジ 2013.4.20. 墓参・ロウバイ・ムクロジ、河内寺廃寺跡 2016.12.28.(ムクロジの木)※拡大画面はコチラ(ムクロジの葉)※拡大画面はコチラ 葉もオオモクゲンジと同じような付き方で形も似ている。しかし、実の姿形は全く違っている。まあ、親戚とは言え、「かいもんこうもくかぞくしゅ(界門綱目科属種)」と高校「生物」で呪文のようにして覚えた階級分類に照らしても、科が同じという程度では、かなり遠い親戚と言うべきですから、当然でありますな。 この実にはサポニンが含まれるので水に溶かすと泡立つ。石鹸として古代の人は利用したと言う。平安時代にはそういう使われ方が既にされていたと言うから、紫式部も清少納言も和泉式部もこれを利用したということになるのでしょう。(ムクロジの実)※拡大画面はコチラ 実が熟して来ると、黄色味を帯びた半透明の、樹脂のような感じになるのであるが、若い実はこのようにツルリとした光沢のある浅い緑色なんですね。高木なので、実は地に落ちたものを拾って見たことがあるだけで、このような若い実は未だ手に取って見たことがない。今回も、手の届かぬ高所に実がなっていたので、写真に撮るだけであります。 (同上)※拡大画面はコチラ 次はアキニレ。秋楡である。この木は、ノコギリクワガタなどがよくいる木として、子どもの頃は、この木の樹液がしみ出している穴などを覗いて回ったものだが、近頃はクワガタムシそのものを殆ど見かけないから、そういうことをする子どももいないのでしょう。 (アキニレの実)※拡大画面はコチラ アキニレと言うから、ハルニレも勿論ある。春に花咲くのがハルニレ。秋に花咲くのがアキニレ。実に分りやすいのであるが、花の時期を外せば、ハルニレかアキニレかの区別などは小生には無理。ただ、ハルニレは寒冷地に多く、アキニレは南方系の植物ということで、西日本に多いらしいから、関西でニレを見たらアキニレと考えていいのだろう。ハルニレに比べてアキニレは樹高が低いとのことだが、これを以って目の前にあるニレを春か秋か判別することは無理があるだろう。(同上)※拡大画面はコチラ で、その花であるが、下の写真に写っている、種苞の先端に見える白いものがそれなんだろうか。カメラワークがイマイチにて鮮明には写っていませんが、次に機会があれば、もう少しピント合わせを上手くして、その姿がよく分かる写真を撮りたいものと思う。何しろ小さいものですからね。(先端の白いものはアキニレの花でしょうか。)※拡大画面はコチラ<参考>ハルニレ、アキニレの記事 ハルニレの葉に赤い花 2016.5.23. 墓参・花散歩(ツユクサなど) 2016.10.1. 風の音秋は葉ぞ匂ふ 2015.10.20. 白い花と言えば、イタドリです。路の辺の壱師の花のいちしろく・・という万葉歌の「壱師」はヒガンバナというのが一般的というか、有力説であるが、このイタドリの花のことだとする説も、この花の咲いている姿を見ると、捨てがたい気がします。 「いちしろく」というのは「いち白く」ではなく「いちしるく」などとも言うように、「いちじるしい」という現代語にも通じる言葉で、よく目立っている様を表す言葉なのである。だから、花の色は関係ないのであります。しかし、白くて目だっている花の方が「いちしろく」という語呂とは合うので、今風には目立つ「白い花」の方が相応しい感じがすると言うものではある。(イタドリの雄花)※拡大画面はコチラ<参考>イタドリの記事 いたどり・すかんぽ 2008.9.14. 京都から奥琵琶湖へ(3) 2010.10.1. 続・銀輪の風も秋なり花遍路 2014.9.17. 銀輪花散歩・秋づけば 2016.9.17.(同上)※拡大画面はコチラ(同上)※拡大画面はコチラ 次は棉の実と花。これは、道の辺の畑に咲いていたもの。中也の詩に「丘の上では棉の実が弾ける」というような語句があったかと思うが、こちらは道脇の畑で棉の実が弾けていました。河内木綿と言うようにかつては河内は棉の栽培が盛んな地でありました。随所にこのような棉の畑が広がっていたのでしょう。(棉・ワタ)※拡大画面はコチラ 棉の花は黄色である。露出を低く抑えて撮影すると黄色に写るが、標準露出で撮影すると黄色がとんでしまって白っぽい花に写ってしまう。で、下の写真は露出を抑えて撮りました。決して、夜中に出掛けて行って撮影した訳ではありません。 (棉の花)※拡大画面はコチラ(左)(右) そして、「蓼食う虫も好き好き 」の蓼です。ルコウソウが咲き乱れる中に、蓼があったで、という訳。(蓼・タデ)※拡大画面はコチラ 次はエノコログサ。と言っても、ムラサキエノコログサという穂の赤いエノコログサである。穂がもう少し小さめで黄色っぽい穂のキンエノコロなどもあり、エノコログサも色々である。(ムラサキエノコログサ)※拡大画面はコチラ この日、墓地で見つけたのは、この赤い、ムラサキエノコログサでありました。普通のエノコログサはと探しましたが、墓地では見つからず、ムラサキエノコログサばかり。 (同上)※拡大画面はコチラ(同上)※拡大画面はコチラ 帰宅して、家の前の、最近空き地になったばかりの土地に、普通のエノコログサがありましたので、併せて掲載して置きます。<参考>キンエノコロの記事 ガガイモの実 2016.9.14.(普通のエノコログサ)※拡大画面はコチラ 次は、これも墓地に生えていたチカラシバです。別名ミチシバ。万葉では「芝草」で登場するが、芝草については、このチカラシバのこととする説のほか、コウライシバ説、ノシバ説、雑草説などがある。まゐる人 まれにしなると 見るまでに 墓の芝草 長く生ひにけり (偐家持)(本歌)立ちかはり 古き都と なりぬれば 道の芝草 長く生ひにけり (万葉集巻6-1048)(都が恭仁へと移って奈良は古都となってしまたので、道ばたの芝草も長く伸びていることだ。)(チカラシバ)※拡大画面はコチラ 伸びてしまっているのは芝草ばかりではない。お参りする人の長らく絶えている墓の周りは色々な草が伸びている。そんな中で何とも分からぬ草がありました。蕾が未だ固いので何の花かは想像がつかない。 (不明) ※拡大画面はコチラ(左)(右)(同上) ※拡大画面はコチラわが名をば知りたくあらば十日のち 訪ね来て見よ咲く花見せむ (蕾式部)と言っているようです。

2017.10.02

コメント(4)

全15件 (15件中 1-15件目)

1