2017年12月の記事

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

流れてはやき月日なりけり

いよいよ大晦日 あと13時間余で今年も終わりますまことに月日のたつのは速いものです昨日(きそ)といひ 今日(けふ)とくらして あすか河 流れてはやき 月日なりけり (春道列樹(はるみちのつらき) 古今集巻6-341) (夕照1)この1年 偐万葉田舎家持歌集に 遊びにお越し下さいました皆さま どうも有難うございました この1年のご愛顧を心より感謝申し上げます 来たる2018年新年が 皆さまにとってよき年でありますようお祈り申し上げますけん家持(偐家持) (夕照2) この1年、当ブログにコメント戴きましたお方は下記の通りです。 それぞれのコメント、まことに有難く、 楽しく拝見させていただきました。 あらためて茲にお礼申し上げますと共に、 明年も変らぬご好誼のほど宜しくお願い申し上げます。 ひろみちゃん8021氏 小万知氏 ☆もも☆どんぶらこ☆氏 ビッグジョン7777氏 ふぁみり~キャンパー氏 英坊3氏 lavien10氏 ふろう閑人氏 frano-craft氏 偐山頭火氏 あすかのそら氏 ひろろdec氏 オガクニマン氏 ウーテイス氏 てらけん氏 ビンゴのカード貼り担当氏 蕗のとう氏 池田八重子氏 (コメント件数の多い順) 今年1年間の掲載記事件数は183件。 記事記入率50.14% 二日に1件のペースでした。 もう少し多く(200件以上)の記事を書こうというのが、 年初の目標でありましたが、そうはなりませんでした。 <参考>過去10年間の年間記事件数の推移 2008年 193 2009年 216 2010年 203 2011年 222 2012年 233 2013年 251 2014年 241 2015年 210 2016年 178 2017年 183 今年のカテゴリ別の記事内訳は下記の通りです。 花 28(27) 囲碁 22(18) 銀輪万葉 21(15) 偐万葉 18(19) 岬麻呂旅便り 16(15) 友人ほか 16(14) 近隣散歩 15(10) 智麻呂絵画展 12(16) 虫 9( 7) 若草読書会 6( 9) 万葉 5( 9) 和郎女作品展 5( 1) ブログの歩み 3(10) 絵画 3(ー) マンホール 2( 1) 自転車 1(ー) 未分類 1( 7) ( )内は昨年の件数 あれこれととりどりありしとり年も 今日でいぬるかあすはいぬ年(偐犬持) 偐家持がこの1年に作った歌もどきの歌は上の戯れ歌を含めて394首で、こちらは昨年の530首を大きく下回りました。 そんなこともあって、偐万葉シリーズに掲載の偐家持作の累計歌数もそれほどは増えなかったのですが、それでも今年末で5400首となって居ります。尤も、歌の作成時期と偐万葉シリーズ記事にそれを掲載する時期にはかなりのタイムラグがありますので、今年の作成歌数が少ないというのは来年の偐万葉シリーズ記事に影響するということであるのでしょうが。 年間アクセス件数については、未だ少し時間を残していますので確定しませんが、38万件余と昨年よりかなり下回る見込みです。 ということで、これを以って本年最後の記事とさせていただきます。 では、どちら様もよきお正月をお迎え下さい。

2017.12.31

コメント(8)

-

墓参・山麓の道から

本日は今年最後の墓参。(墓地からの眺め) 花園ラグビー場から歓声が聞こえて来る。 昨日(27日)から始まった全国高校ラグビー大会のそれである。(花園ラグビー場から歓声が聞こえて来る) 肉眼では、人影などは見えないが、カメラでズームアップすると、それと分かる。(花園ラグビー場をズームアップ) 上の写真は10時19分撮影である。この時間帯に試合をしているのは、第2グラウンドの若狭東高校vs山形南高校と第3グラウンドの常翔学園vs仙台育英高校であるから、聞こえて来る歓声は、この両試合のそれであろう。第1グラウンドのメインスタジアムの試合は11時15分キックオフなので、まだ人の姿が殆ど無い。中央に黒く見えているのは大分舞鶴高校か朝明高校のどちらかの応援団なんだろう。 手前の第3グラウンドは人影がよく見えるが、手前の建物が邪魔をして、試合をしている選手の姿は見えない。遠方側のゴールポストが見えるだけであるから、望遠鏡を使っても、此処からの試合観戦はできないということになる(笑)。 それはさて置き、今月3日の墓参の折に撮影したアロエの花の蕾は下の方が咲き始めていました。<参考>墓参・花散歩、もみじ散歩 2017.12.3.(アロエの花) また、その折のブログ記事に掲載の「何の実か定かではない」と記した木は、本日よく見てみるとサルスベリの木でありました。そして、その隣では早くもロウバイが咲き始めているのでした。(蝋梅) まだ、咲き始めにて馥郁たる香りを辺りに放つほどではありませんでしたが、花に顔を近づけるとかすかに芳香が漂うのでありました。(同上)(同上) そして、今月の門前の言葉はこれでした。(今月の言葉「今年こそと思う心に今はなし」本多恵) も一つよく分からぬ言葉であるが、「今年こそは」と年初に目標を立てるのは結構だけれど、それはこの1年を謙虚に振り返り、総括し、失敗や足らざる点を反省するということがなければ、即ち、「今」の自分、「今の私」を、しっかり認識して、それを踏まえての「今年こそは」でないと、意味がない、ということのようです。 まあ、ご隠居ヤカモチなんぞは、「今年こそは」と意気込むこともありませんので、来年もダラダラと相変わらずですから、これも亦「今はなし」でありますかな。 墓参を終えて、久々に山麓の道を辿りつつ、そんなことを思って居りましたら、何やら恐い形相の石像と目が合ってしまいました。(不動明王・石像) 右手に剣、左手にけん索で、憤怒の形相と来れば、これは不動明王でしょうな。以前は建屋があったか何かで、この前を通ってもこんな風に目を合わすこともなく、石像の存在にすら気付かなかったのでありましたが、建屋が朽廃して取り除かれたからでしょう。今日が初対面であります。(同上) 不動明王をやり過ごし、暫く行くと山側、少し離れた処に、センダンの木が花を咲かせたように、いっぱいの実を付けているのでありました。(センダン<楝>) センダンは楝(おうち)ですな。 旧仮名遣いでは「あふち」である。 山上憶良のこの歌は有名。妹が見し楝の花は散りぬべしわが泣く涙いまだ干なくに(万葉集巻5-798)(同上) 万葉には楝の花の歌は何首かあるが、楝の実の歌は見当たらないのは何故だろう。冬の野にはひと際目立つ木であり、その佇まいはとても美しいと思うのであるが。夕日或は朝日、角度が低い日の光に照り映える様は特に美しく、わがお気に入りの木なのであるが、万葉人はこれを何故詠まなかったのかその訳を知りたいものである。枯れ野にも咲く花ありや楝の実妹とたぐひて日に照るも見む(偐家持) 更に行くと五條八幡宮。(五條八幡宮) 社殿などが無いのが却って雰囲気があって「神さびにけり」である。(同上) 傍らにオカミノ神が祀られている。 オカミは難しい漢字。雨カンムリの下に「口」を三つ並べ、その下に龍と書く。ブログでは使えない漢字であるが、龍の元の字である。 イザナミが火の神「カグツチ」を産んだために死んでしまった時、怒ったイザナギがカグツチを剣で切り殺す。その剣から滴り落ちたカグツチの血から生まれたのがオカミである。山頂に坐すのが「タカ(高)オカミ」であり、谷間や山の裏に坐すのが「クラ(闇)オカミ」である。 この八幡宮の南側は谷筋である。従って、此処のオカミはクラオカミということになる。 雨や雪を降らせる神。水神である。 同じ水神でも、女神の方はミヅハノメノカミで、これは死んだイザナミの尿から生まれた神である。(同上・オカミノ神) オカミの登場する万葉歌で思い浮かぶのは、藤原鎌足の娘で天武天皇の夫人である藤原夫人(五百重娘)が天武天皇に返した有名なこの歌である。わが岡のおかみに言ひてふらしめし雪のくだけしそこに散りけむ(万葉集巻2-104)(わが岡の龍神様にお願いして降らせた雪の欠片がそこに散ったのでしょう。) 午後は、妹(これは万葉的な意味ではなく、現代的な意味での妹)に渡すものがあり、彼女の事務所(彼女はこれを「サロン」と称しているが)に届け、そのついでに少しばかり銀輪散歩し、今日が年内最終営業日という喫茶「ペリカンの家」に立ち寄り、珈琲休憩。ももの郎女さんとほんの少しお喋りして帰途に。<追記>近隣散歩関連記事はコチラ花関連記事はコチラ

2017.12.28

コメント(6)

-

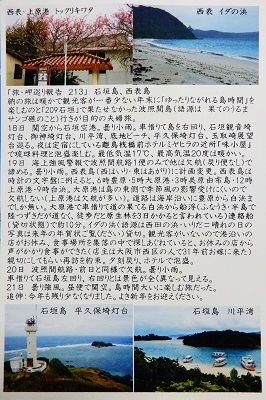

岬麻呂旅便り213・石垣島、西表島

岬麻呂氏より、本年最後の旅便りが届きました。 冬の恒例の沖縄旅行。今回は、今年2月と10月の旅で何れも波浪が高く船が欠航して果たせなかった、波照間島への渡航が目的の旅であったようですが、今回も海上強風警報で欠航、目的果たせずの旅であったようであります。まあ、その分、石垣島と西表島をゆっくりと巡られるなど、「島時間を大いに楽しむ旅」であったというのが、ご本人の弁。 詳細は、下掲の「旅・岬巡り報告213」をご参照下さい。<参考>岬麻呂旅便り209・石垣島、西表島 2017.10.14. 岬麻呂旅便り201・石垣島 2017.2.28.(旅・岬巡り報告213)※画像をクリックすると大きいサイズでご覧になれます。(西表・上原港 トックリキワタ)<参考>トックリキワタ・Wikipedia<追記>岬麻呂氏から、トックリキワタの写真が追加でメール送信されて参りましたので、以下に追加で掲載いたします。(満開のトックリキワタ、宮古島市内ロータリー 07年11月撮影)(トックリキワタの実 宮古島亜熱帯植物園 16年12月撮影)(西表 イダの浜) 上の写真は曇り空のイダの浜であるが、来年の岬麻呂氏からの年賀状には晴天のイダの浜のそれが掲載されているらしい。(石垣島 平久保埼灯台)(石垣島 川平湾) 今年もあと5日を残すのみ。 岬麻呂旅便りをご覧いただきました皆さまも、どうぞよき新年をお迎え下さいませ。同氏からのメールによりますと、来年1月9日から宮古島への旅をご予定とのことでありますので、新年早々に、再び、南の島からの旅便りをお届けできるかと存じます。<参考>過去の岬麻呂旅便り記事はコチラから。フォト蔵アルバム「岬麻呂写真集」はコチラから。

2017.12.26

コメント(6)

-

アケビコノハのその後

久々のブログ更新です。 22日に友人の野麻呂氏と法善寺横丁近くの店で忘年会。2軒目の店を出たところで、何やら胃がシクシク痛み、身体が気だるい感じで不快に。もう1軒行こうと言う野麻呂氏の誘いを「体調がよくないので」と断って帰途に。家に着く頃には悪寒も生じて、そのまま寝込む始末。風邪を引いてしまったのでありました。 そんなこともあって久々のブログ更新となった次第。 17日に記事をアップしたきりですから1週間も空白が生じたことになる。 漸く体調も復しましたのでブログに向かうこととしました。 しかし、これと言ってネタもないので、先日舞い込んで来た蛾、アケビコノハのその後の消息をお伝えすることとします。<参考>枯れ葉が舞い込んだ 2017.12.11. 先の記事では、部屋に舞い込んだ蛾、アケビコノハ(以下、単に「アケ麻呂」という。)を庭に打ち捨て、翌朝、そのまま庭に居たアケ麻呂を庭の草叢に放したところまで、でした。 実は翌々日(13日)に、その草叢を探ってみたのですが、見当たらず、何処かへ行ってしまったのだろうと考えたのでした。しかし、そんなに動き回れるほどの元気は無かった筈だから未だ其処に居るのではないかと思い直して、念入りに探してみると、やはり其処に居ました。もう死んでいるのではという予想に反して、「枯れ葉」ならぬ「彼は」まだ生きていました。肢を鈍く動かしている。となると、何やら愛おしい気持ちになり、枯れ葉を集めて来て、それで草叢の彼の居る空間を囲い、冷たい風が吹き込まぬようにしてあげました。 で、10日以上も経過した今日、さすがにもう死んでいるだろうと覗いてみると、何と未だ変わらずに生きている。動きは相変わらず鈍いものであるから、これはひょっとすると冬眠で、この蛾は成虫のまま越冬するのかもしれないなどとも思われたのでありました。 もし、そうなら冬眠中のところ申し訳ないことになるのであるが、再び、部屋に連れ帰り本日の姿を撮らせていただきました。それが以下の写真です。(アケビコノハ)(同上) ティッシュを掴む肢の力もしっかりしているし、身体をしっかり支えて立っている。時に翅を広げる瞬間もあったりで、この分ではまだまだ生きるのではないかと思われます。(同上)(同上) 翅を広げたところを撮りたいが、それは一瞬のことにて、カメラが追い付かない。さりとて無理に広げてというパワハラはしたくないので、つかまっているティッシュを回転させて仰向けにさせて撮ったのが次の写真。 外翅の表面は枯れ葉の擬態であるが、その裏面や内翅は黄色に黒い丸模様のある鮮やかな色彩の、いかにも蛾らしい翅である。 まあ、このような撮影自体がアケ麻呂君に言わせればパワハラでしょうが、泣き寝入りしていただくこととしました(笑)。(同上) 撮影後は、元の草叢へ納めて上げました。雨が直接にかからないよう、当該草叢の空間を覆う小さな屋根を設け、左右をビニールで囲い風よけも設営。もし越冬するのであれば、少しは役に立つのかと思った次第。 しかし、水を舐めて水分を取ることも生命維持には不可欠であろうから、草をつたわって彼の近くまで水分が届くことも必要だろう。それは多分背後の石垣を伝わって流れて来る雨水が草の葉や茎を経由して彼の近くに届く筈。 雨をしのぐ屋根は、ある方がいいのか、無い方がいいのかは、判断に苦しむところであるが、一応、ある方がいいというのがヤカモチの判断。 I have a butterfly in my stomach.と言えば、緊張や不安で胃がしくしく痛む、落ち着かない、あがる、びくびくする、というような意味になるが、 I have a moth in my garden.は、ちょっと楽しい気分、とかになるのでしょうか(笑)。いや、むしろ「変わり者である」という意味になると考えるのが順当ですかね。

2017.12.25

コメント(4)

-

第21回和郎女作品展

第21回和郎女作品展 偐家持美術館今年最後の展覧会、第21回和郎女作品展であります。 先月の若草読書会の折に、ご本人はご欠席であったのですが、メンバーの皆さまにということで、クリスマスとお正月に関連した作品を、智麻呂邸に前以てお届け下さって居りましたので、それをご紹介するものであります。 慌ただしく撮影したこともあってか、少しピントの甘い写真もございますが、その点はご容赦いただくこととし、ひと足早い、クリスマス気分、お正月気分を味わっていただければ幸甚に存じます。 <参考>過去の和郎女作品展はコチラからどうぞ。 フォト蔵アルバム「和郎女作品集」はコチラ。 先ずはクリスマス関連の作品です。(クリスマスA) 上の作品は智麻呂邸の若草ホールに飾られています。以下の作品は恒郎女さんから各メンバーのご自宅へと郵送されたようです。 どの作品がどなたのお手許に届いているのかは存じ上げませんが、それぞれのお宅のXmasやお正月を彩ることになることでしょう。(クリスマスB)Joy to the world! the Lord is come: Let earth receive her King; Let every heart prepare Him room, And heaven and nature sing, And heaven and nature sing,And heaven, and heaven and nature sing. 以上は、讃美歌112番「諸人こぞりて」の英語歌詞です。(クリスマスC) いづこの家にもよきクリスマスを。(クリスマスD)(クリスマスE)(クリスマスF) このリング状のものは、セロテープの芯などを布で包み込んで作製されているものかと存じます。第20回作品展の「お月見うさぎ」と同様の作り方であります。(クリスマスG) そして、少し早過ぎますが、お正月向けの作品です。 (お正月A) (お正月B) 上の「お正月A」は、ひろみの郎女さんにお渡しするようにと、恒郎女さんからヤカモチがお預かりしたもの。その受け渡しをももの郎女さんのお店・喫茶「ペリカンの家」で行ったところ、ご自宅に飾るよりも、喫茶店に飾っていただいて、お店のお客様にご覧いただいた方が作品も生きるだろうと、店に置いて行かれましたので、現在は喫茶ペリカンの家に飾られて居るかと存じます。 (お正月C) (お正月D) 上の「お正月D」の作品は、ヤカモチが頂戴したものにて、ヤカモチ邸の茶の間の壁を飾って居ります。 年賀状の受付が始まったようだが、ヤカモチはまだ年賀状の準備中。宛名印刷がこれからです。年賀状を仕上げて投函を終えるまでは、何となく年末の仕事が残っている気分にて落ち着かないのではある。 それにしても、早いもの。あと2週間で新年である。 来たるべき新年が皆さまによき年であることをお祈り申し上げます。(お正月E)(お正月F) これをもちまして、偐家持美術館は年末のお休みに入ります。 ブログ「偐万葉田舎家持歌集」は年末年始も開業でありますが、ブログ内の偐万葉美術館は休館という訳であります(笑)。 偐家持美術館の今年最後の企画、和郎女作品展にご来場下さり、ありがとうございました。 来年も和郎女作品展、よろしくご愛顧のほどお願い申し上げます。

2017.12.17

コメント(10)

-

第197回智麻呂絵画展

第197回智麻呂絵画展 本日は今年最後の智麻呂絵画展であります。 この1年、智麻呂絵画展にご来場下さった皆さま、コメントをお寄せ下さった皆さま、また、画材の提供などご支援・ご協力下さいました皆さま、本当にありがとうございました。 心よりお礼申し上げます。(智麻呂・恒郎女&偐家持) では、本年最終の智麻呂絵画展、どうぞごゆるりとお楽しみ下さいませ。<参考>他の智麻呂絵画展は下記からご覧になれます。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ フォト蔵アルバム「智麻呂絵画集」はコチラ。 先ずは下仁田葱から。この下仁田葱の絵はこれが11作目になるので、当絵画展の常連様にはお馴染みの絵かと存じます。 (下仁田葱)※下仁田葱の絵は以下の絵画展に登場しています。 第23回展、第49回展、第50回展、第69回展、 第91回展、第113回展、第133回展、第153回展、 第169回展、186回展 第69回展(2011年1月3日記事)での説明文を引用すると「智麻呂氏の無二の親友、K牧師が生前には群馬から年の暮に送って下さっていたもの。悲しくもお亡くなりになられましたが、先の年の暮にはK牧師の奥方様がお送り下さったとか。」とあり、その続きに、智麻呂氏になり代わってヤカモチが詠んだ歌が3首載せられています。下仁田の 葱ながむれば やあやあの 今亡き背子の 声はするらし下仁田の 葱の甘さよ 我背子の くれし笑まひの 面影立ちぬたふれたる われきづかひて とひ来しに などてやきみが さきにぞゆける また、第133回展では「ヤカモチは面識はないのであるが、智麻呂さんのお話から『やあやあの君』と名付けさせて戴いている(笑)。磊落豪快で親しみやすいお人柄の御仁であったようです。」とも紹介している。 「主人の遺言ですから」と毎年変わらずに歳の暮には奥方様から葱が送られて来るのであります。昨日、智麻呂邸を訪問申し上げたら、お裾分けとてヤカモチもこの葱を頂戴いたしました。 下仁田駅は高崎駅から出ている上信電鉄の終点駅である。下仁田はヤカモチにとっては未だ訪ねたことのない地であるが、2009年4月に高崎から上信電鉄の線路に沿って上野三碑を訪ねて銀輪散歩したことがあるので、この下仁田葱の絵を見ると、何故かこの銀輪散歩のことや多胡の入野の万葉歌を思い出すのでもある。我が恋は まさかもかなし 草枕 多胡の入野の 奥もかなしも (万葉集巻14-3403)<参考>上野国銀輪万葉(1)2009.4.12. 次は小万知さん関連の絵3点です。先の若草読書会にお持ち下さった、カラスウリ、百合の花、鬼柚子です。 (カラスウリ) カラスウリの別名はタマズサ(玉梓)である。 その種子が結び文の形に似ていることからの命名らしい。男女の恋のやりとりは使者に恋文を持たせて相手に届けるという形で行われた。その使者が梓の木の杖を携行していたとか、梓の木に恋文を結び付けて持って行ったとかで、「玉梓(旧仮名遣いでは「たまづさ」)の使ひ」と呼ばれた。やがて「たまづさ」は「玉章」とも表記され、手紙を意味するようにもなる。 万葉では、「使ひ」や「妹」にかかる枕詞として使用されている。 古代には使者が梓の木を携えて用件を口頭で述べるという風習があったらしい。「玉梓」が「使ひ」の枕詞に使われる由縁である。「玉」は「霊魂」のこと。「梓」は、「梓弓」などという言葉がある通り、弓に用いる木である。使者が梓の木を携行したのは、この木に宿る強力な力が魔除けになると考えたからか、それとも霊力ある木を手に口上を述べることで、その言葉にも霊力が宿ると考えたのでもあるか。 「玉梓の使ひ」と言えば、男女間の恋文のやりとりの使いを意味するのが一般的であるが、柿本人麻呂の「泣血哀慟歌」では「・・もみぢ葉の 過ぎていにきと 玉づさの 使の言へば・・」(万葉集巻2-207)と、妻の死を知らせる使者の意味でも使われている。 次は百合。花の智麻呂にしては、今回の絵画展、この百合の花が唯一の花の絵となりましたが、存在感のあるいい絵です。 (百合) ユリの花の万葉歌で有名なのはこの2首でしょうか。道の辺の草深百合の花咲に 咲まししからに妻といふべしや(巻7-1257)夏の野の繁みに咲ける姫百合の 知らえぬ恋はくるしきものそ(坂上郎女 巻8-1500) (鬼柚子) 鬼柚子は別名を獅子柚子とも言う。 鬼が出たところで、次は凡鬼さんの野菜二題です。 凡鬼さんの野菜も先の読書会にお持ち下さったものです。 (大根) 芭蕉の句に、葱白く洗ひたてたる寒さかな、というのがある。上の大根も下の蕪も「洗ひたてたる寒さ」ではヒケをとらないと思うが、洗いたての葱の白さには叶いませんですかね(笑)。 この処、寒い日が続いています。どちら様もご自愛下さいませ。大根も洗ひたてたる寒さなり(筆蕪蕉)蕪白く洗ひたて描く年も暮れ(筆蕪蕉) (蕪) 上の蕪の絵。何か変だと思われませんか。 恒郎女さん曰く「蕪をテーブルに寝かせて並べ、それをお尻の方から写生するなんて、普通ではない。」 そうなんです。蕪の絵と言えば横から眺めたものを描くのが普通。するとヘタは隠れて見えなくなる。どうも智麻呂画伯はこのお尻と言うかヘタの表情を描いてみたかったようであります。当の蕪にはインタビューできていませんので、何と思っているかは不明でありますが、絵の表情を見る限りは、まんざらでもないようで、笑っているようにも見えます。 さて、次はハム。 年の暮れの定番と言えば、この五〇さんからのハムもその一つ。今年も絵になりました。 (ハム) 次はヤカモチ関連の絵になります。 生き物係ならぬ果物係のヤカモチ。いつの頃よりか若草読書会の折には果物を持参するのが習いとなっています。下のナシとカキは先の若草読書会にお持ちしたもの。「玉梓の使い」ならぬ「梨柿の使い」では迫力に欠けますな(笑)。 使い、の方は迫力に欠けましたが、絵の方は十分に迫力あるものとなっていますから、「なし」ではなく「よし」と言うべきでありますな。 (梨) (柿) 以上です。 本日もご来場・ご覧下さり、ありがとうございました。 どうぞ皆さま、よいクリスマス、新年をお迎え下さいませ。 来年も、智麻呂絵画展をよろしくお願い申し上げます。

2017.12.15

コメント(6)

-

囲碁例会・今年の打ち納め

今年最後の囲碁例会。毎度のことながら、MTBで梅田まで。中央大通りから大阪城公園経由という、いつものコースをいつもの通り走り、昼食は「れんげ亭」でと思っていましたが、少し時間が早過ぎたようで、「支度中」の表示。 (大阪城公園) で、前を素通りし、久しぶりに淀屋橋の喫茶店「なかおか珈琲」で昼食としました。この喫茶店は、青雲会の囲碁例会の会場に近いこともあって、その折の昼食場所と決めていたのであるが、会場が変更になってからはご無沙汰していたのでありました。 本日の出席者は、福〇氏、平〇氏、利麻呂氏と小生の4名。利麻呂氏は囲碁初心者にて、対局はせず、メンバーが手すきの時に、指導碁のお相手をするという形なので、小生の対戦相手は福〇氏と平〇氏ということになる。 福〇氏には勝ち、平〇氏には負けで、本日は1勝1敗。今年の成績は24勝27敗と三つ負け越しで閉幕となりました。<参考>過去の年別勝敗状況2009年 14勝6敗2010年 33勝24敗2011年 40勝30敗2012年 38勝30敗2013年 20勝34敗2014年 20勝21敗2015年 22勝22敗2016年 24勝19敗2017年 24勝27敗 通算成績235勝213敗 例会終了後、利麻呂氏と梅田スカイビル1階の喫茶店で珈琲しながら雑談して、帰途に。日の暮れるのも早ければ立ち寄り先もなく、何と言って写真もありませんので、梅田スカイビルでのドイツ・クリスマス・マーケットの写真でも掲載して置きます。 (ドイツ・クリスマス・マーケット) 上の写真の左側建物が囲碁会場の部屋のあるビル。 右側が梅田スカイビルのタワーイースト。 奥の白い建物がウェスティンホテル大阪。 (同上) (同上、空中庭園展望台直下の中庭広場で開催されている。) 囲碁会場の部屋から、ドイツ・クリスマス・マーケットの会場を望見すると・・(下の写真)。 部屋からはこの角度で見えているのでありました。 中庭(ワンダースクエア)の中央にあるクリスマス・ツリーはスカイビルのタワーイーストや手前の建物の陰に隠れて、此処からは見えない。 (同上) もう少しズームアップ。 (同上) もっと、アップに。 (同上) (新梅田シティ・中自然の森、正面奥の建物がウェスティンホテル) 新梅田シティというのは、梅田スカイビル及びその付属建物(オフィス棟)とウェスティンホテル大阪(ホテル棟)とを併せての呼称。ホテル棟とオフィス棟との間にあるのが「中自然の森」。 「大自然」には及ばないので「中自然」と言っても「不自然」ではないだろうという訳である(笑)。 下の写真は、囲碁会場の5階の部屋のバルコニーから眺めたもの。 上から眺めると「小自然」である(笑)。この森の小径を辿って行くとホテルのロビーに行ける。勿論、正面入口ではなく、裏口になる。 (同上)

2017.12.13

コメント(6)

-

枯れ葉が舞い込んだ

書斎に枯れ葉が舞い込んで来た。 と言っても、枯れ葉みたいな蛾、アケビコノハである。 虫の姿も殆ど見かけなくなった、この寒い夜に、何処から入り込んだのか、バタバタと部屋の電灯の周りを、比較的大型の蛾と思しき虫が飛び回ったのでありました。フェイスタオルを手にして、その飛び回る闖入者をはたき落としてみた。 (アケビコノハ)<参考>アケビコノハ・Wikipedia 木の葉そっくりの蛾。 少しピントが甘かったようなのが残念であるが、この見事な擬態を楽しんでいただきましょう。 撮影後は、ティッシュでそっと覆い、極力、翅を傷めないように注意を払いながら、包み込むようにして、これを捕獲。ベランダから外の闇へ、ティッシュを開いて、打ち捨ててやりました。もうそんなに長くはない命なんだろうが、我が家の庭の片隅でか、隣家の庭へと移動してかは知らねども、生きられるだけ生きよ、という次第。 本日は、ブログ記事を書く心算もなかったのであるが、妙な木の葉が舞い込んで来たので、急遽、記事アップすることとしました。<追記> 今朝(12/12)庭に降り立つと、昨夜の蛾が居ました。2階のベランダから投げ捨てた位置の直下の地面にじっとしています。 もう一度撮影させていただく。 真横からも。 正面からも。人相、いや「蛾相」や如何に。 掌に乗せてみると、肢を微かに動かしている。 寒いから身体を動かせないのであろう。 「凍て蝶」ならぬ「凍て蛾」である。 石の上に寝かせて撮影してみる。 顔の部分をアップで。 石の上では寒かろうと、柔らかな草の茂みの中へ入れて上げましたが、ほぼ冬眠状態にて、肢を微かに動かすだけ。既にして枯れ葉になっているこの蛾であるが、命尽きる時が近づいているようです。

2017.12.11

コメント(8)

-

囲碁例会・健麻呂旅便り

本日は囲碁例会。MTBで梅田スカイビルまで、いつもの道を銀輪散歩。天満橋まで来たところで、時刻はとスマホを見ると、不在着信の表示。マナーモードにしていたため着信に気がつかなかったよう。一件は証券会社の営業担当から、もう一件は利麻呂氏から。利麻呂氏に電話すると、もう梅田スカイビルに着いているとのこと。小生は梅田スカイビルまではアト20分か30分かかるので、先に昼食を始めて置いてくれ、当方も何処かで昼食を済ませてからそちらに向かうと伝えると、実はもう昼食を食べ始めているとのこと。 ということで、小生は「れんげ亭」で昼食をとることにする。 久々の「れんげ亭」での昼食である。店主のれんげの郎女さんは、何でも階段から落ちたとかで腰を痛めて長らく店を閉めて居られて、今月4日から漸く店を再開したのだと言う。先月の例会の折に二度とも支度中の表示であったのは、そういう事情があったためだったのでした。骨折などのことはなかったが、筋を痛めたということでギックリ腰のような症状であったらしい。右肩も腕を伸ばすと痛みが走るというようなことであったとのことだが、大事なく軽快、一昨日の4日から店を開けることができるようになったとのことでありました。11月8日の記事で「(れんげ亭が)この処『支度中』が続いているので、ちょっと心配な気も」と書いたが、その心配が的外れなものではなかったのでした。それはともかく、お怪我もなおり、お元気にお店を再開されて何よりであります。 (梅田スカイビルのXmasツリー)※写真キャプションをクリックすると大きいサイズの画面で写真がご覧になれます。 梅田スカイビルでは、毎年恒例のドイツ・クリスマス・マーケットが開催されていて、巨大クリスマスツリーが飾られ、沢山のお店がが出ていました。 会場には小生が一番乗り。利麻呂氏はクリスマス・マーケットの店などを覗いて居られたのか、暫くして会場に来られました。彼と指導碁を打っている処へ、村〇氏がご来場。指導碁が一段落した処で村〇氏とお手合わせ。そうこうしているうちに、福〇氏、竹〇氏、平〇氏がご来場。本日は利麻呂氏も含めて、5名が参加でした。 さて、村〇氏との対局は完敗。続く福〇氏との対局も5目半の負けで、本日は2戦2敗。いいところなし。借金1まで漕ぎつけていたのに、またしても借金3に逆戻りして、今年の通算成績は23勝26敗となりました。これで今年の勝率5割確保は、ほぼ絶望的となりました。例会は13日の1回を残すのみですから、借金3を返済するのは無理。 以上で散会となりました。1階に降りた処で、他の方とは別れて、利麻呂氏と喫茶店で珈琲タイム。碁のことやその他諸々のお喋りで暫し時間を過ごしてから、帰途に。 話は変わりますが、友人の健麻呂氏からの旅便りが昨日届きましたので、その紹介をして置きます。 (健麻呂旅便り←をクリックすると大きい写真画面に。) 健麻呂氏は5人組ウオークのメンバーの一人でもある友人。今回もご夫婦でベトナムのハノイへのご旅行のようでしたが、詳細は上のハガキを拡大サイズの写真画面に切り換えてお読み下さい。

2017.12.06

コメント(15)

-

墓参・花散歩、もみじ散歩

本日は墓参。紅葉した山並みを眺めつつ、いつもの道を、いつもの通り行く。 (生駒山の山並み) しかし、途中にあるいつもの寺の門前の言葉は、前回と同じ。今月の分への差し替えが未だのようでした。今月はもう一度、年末近くに墓参する予定であるから、その折に見よ、ということであるらしい(笑)。 一方、寺の向かいの柘榴の木は、新しい実を付けていましたが、もう実を大きくするほどの力は無いと見えて、何れも小振りの実でありました。 (ザクロ)ムクロジの木も美しく黄葉していました。 (ムクロジ) ムクロジの木の傍らにはツタが紅葉して、小さな秋を演出していました。 (蔦紅葉) そして、薔薇の花も咲き残っているのでありました。 (薔薇) 墓に到着。花を入れ替え、線香をあげて・・黙祷。 今日12月3日は、母が亡くなった日である。 あれから、もう1年になります。 (墓地の周りも紅葉して・・) 墓地の周りも裏山もすっかり色づいて・・。 空は雲ひとつなく、ひたすらに青い。 今日は好い天気だ、などと呟くと、「庭も柱も乾いている」などという言葉が思い浮かんで来る。しかし、此処は墓地、「縁の下では蜘蛛の巣が心細そうに揺れている」という訳ではない。 (同上) 芙蓉の実であろう。池の水面を背にして弾けている。 (芙蓉の実) 見上げると、何の実かは定かではないが、 高い所で、これも弾けている。 (何の実かは知らねども、これも弾けている。) 近頃、余り見かけなくなったシュロが高々と空に向かって手を広げてもいる。 (棕櫚) アロエは花を咲かせる準備中であるか。 少し拗けた蕾を付けている。 (アロエの花の蕾であるか。) 何やら鱗を連想させる。植物であれ動物であれ、鱗の構造は内部を保護するためには優れたものであるのだろう。しかし、アロエの花は冬に咲くのだろうか。冬に咲いても虫は花粉を運んでくれない。この姿で冬を越し、虫が出て来る春に花を咲かせるのだろうか。<追記>アロエの開花時期は11月半ば頃から2月上旬頃までのようです。夏咲きの品種もあるようですから、冬に咲くとは限らないようですが、一般的には冬に咲く花と考えていいようです。 (同上) 本日は、墓参の往き来の花散歩・もみじ散歩の記事でありました。(余談) 今回も新編集画面により記事を書きました。 写真の下に付しているキャプションと写真との行間幅の問題。写真画像をフォト蔵写真(特大サイズ)にリンクして、画像をクリックすると大きいサイズの写真画面に切り替わるようにしていますが、画像にリンクを貼ると写真とキャプションとの行間幅が広くなってしまうようです。 以前のように狭い行間幅でキャプションを付けたい時は、画像にリンクを貼るのではなく、キャプションにリンクを貼って、キャプションをクリックすれば、大きいサイズの写真画面が見られるという風にすればいいのかもしれません。次回記事ではこれを試してみます。

2017.12.03

コメント(10)

-

山里の歌・関西邦楽作曲家協会第39回作品発表会

今日は関西邦楽作曲家協会第39回作品発表会に行って参りました。若草読書会での友人・和麻呂氏こと大嶽和久氏から入場招待券が送られて参りましたので、同氏作曲の「山里の歌」の演奏を聴くため出掛けたという次第。 同氏は今年春に大病を患われ、入院・手術を経ての、言わばこのコンサートが「復活」宣言とも言えるものでありましたから、これは何んとしても拝聴せねばなるまいと思った次第。お元気そうなご様子にひと安心でありました。 (御堂筋) 会場は例年通りの淀屋橋の朝日生命ホール。午後1時開場・午後1時半開演である。地下鉄御堂筋線の淀屋橋下車、近くの喫茶店で昼食&珈琲してから、会場に向かいました。御堂筋の銀杏並木はすっかり色づいていました。会場では、若草読書会の友人、謙麻呂さん、偐山頭火さん、香代女さんにもお会いしました。小生は謙麻呂さんと席を並べて聴くこととしました。 (パンフレット) この演奏会は、毎年、和麻呂氏、から招待券を頂戴するのであるが、この処、他用と重なって拝聴出来ず、今回は久々に出席させていただくことができたのでした。今回の和麻呂氏の演目は「山里の歌」。この曲を作曲されたのは2013年8月で、今回は再演らしいが、小生は初めてお聴きする曲だと思う。 (演奏風景) (同上) (同上・演奏される和麻呂氏) (山里の歌・パンフレットの解説) 山里の歌の演奏が終わった処で、会場を出ることとする。演奏を終えられてロビー脇に出て来て居られた和麻呂氏に、謙麻呂さん、偐山頭火さんらと一緒にご挨拶申し上げて、帰途に。車でご来場の偐山頭火さんが、途中まで乗って行くかと仰って下さったが、謙麻呂さんも居られたので、ご遠慮申し上げて、謙麻呂さんと地下鉄駅へ。小生は難波経由で帰ることとなるので、梅田経由で帰られる謙麻呂さんとは、駅ホームで別れる。<参考>和麻呂氏のブログはコチラからどうぞ。 同・ホームページはコチラからどうぞ。 関連の過去記事は以下をご覧下さい。 誓いのとき 2014.12.6. 布留の里 2013.12.7. 若草読書会2012.8.5. 2012.8.5. 万葉孤悲歌・高校同窓会 2007.12.1. 『万葉孤悲歌』 2007.9.26. この記事も新編集画面で作成しましたが、やはり旧画面に比べて煩わしいことが多いので、ストレスが溜まります。まあ、そのうちに慣れてしまうのでしょうが・・(笑)。

2017.12.02

コメント(4)

-

もみぢ

来年4月2日午後2時を以て、旧タイプの楽天ブログ管理画面の提供が中止される。同日以降は、新タイプの管理画面で記事の作成・編集をしなければならないことになる。この新タイプの記事編集画面は、色々と使い勝手が悪くて、これまで、記事の編集は専ら旧タイプの画面で行って来たので、新画面での編集には、いささかの不安がある。慣れるために今日は新画面で記事を書くこととします。 これまで、新画面で編集を行わなかったのは、色々と使う上での不便さがあったからですが、それらについてもかなり改善されたようで、当初のそれよりは、使いやすくなっているようです。 特に、改行キー(Enterキー)で改行した場合に行間が広くなってしまう、という問題が一番のネックでしたが、これも、単にEnterキーを押して改行した場合は自動改行と同じ、狭い行間幅の改行(旧画面のそれとは逆の操作になっているが)になるよう対応がなされているようです。 ただ、下書きした記事の文章について、その一部の文字をサイズ変更すると、編集画面がその位置にとどまっていてくれず、記事の末尾部分に画面が移動してしまう(文字の色を変更する場合やリンクを貼る場合にも同様の現象が生じる。)という不都合は未だ直っていない。これについては、随分以前に楽天スタッフに改善要望のメールを出しているのだが、未対応のままである。写真を挿入したりの長い記事の場合、文字サイズを変更した部分に画面位置をその都度移動させる手間が大変でとても煩わしいのである。小生個人としては、旧画面の方がずっと便利で品質が優れていると思うのであるが、他の方はどんな印象をお持ちなんだろう。 まあ、どうであれ、来年4月からは嫌でも新画面で編集しなくてはならないので、辛抱するしかないと言うか、慣れるしかないということである。 ということで、遅ればせながら、今月からぼちぼちと新画面での編集を始めることとします。手始めに紅葉の写真でも、という次第。 (紅葉・カエデ) (同上) もう、12月ですが、こちらは漸く紅葉の美しい時期となりました。紅葉は黄葉とも書くが、万葉では黄葉と書くのが普通である。葉が色づくことを「もみつ」とか「もみたふ」と言い、その葉を「もみぢ」とか「もみぢ葉」と言う。 (同上A) (同上B) (同上C)<追記>上で行間幅の問題は改善されたと記しましたが、あらためて見直してみると、どうもそうではないようです。上の写真Aとその下のキャプションとの行間幅がキャプションと次の写真Bとの行間幅よりも広いため、AのキャプションなのにBのキャプションに見えてしまいます。で、旧の編集画面で修正したのが写真Bと写真Cとの間にあるキャプションです。写真とキャプションの行間はもっと詰めたいのですが、新画面で作成したものは旧画面でもそうはならないのか、前頁までのそれのように行間を取らないように修正することは何故かできませんでした。<参考>旧編集画面による改行例あああ Enterキー・Shiftキーで改行すると下のようになる。あああ Enterキーのみで改行すると下のようになる。あああ Enterキー・Shiftキーで改行を2回した場合あああ Enterキー・Shiftキーで改行、更にEnterキーで改行した場合あああ 新編集画面による改行例あああ Enterキー・Shiftキーで改行するとあああ Enterキーのみで改行するとあああ Enterキーのみで2回改行するとあああ Enterキーで改行、更にEnterキー・Shiftキーで改行した場合あああ 日に照るもみぢ葉は美しいが、日の光に透かして見るもみぢ葉は更に美しい。 (同上D) こちらは、黄葉と言うより紅葉と言う方が適しているもみぢ葉ですな。 (同上E) もみぢの代表格がカエデ(楓)ということで、単に「モミヂ」と言うと「カエデ」のことを意味するまでになっているが、単に「花」と言うと「桜」を指すのと同じ関係ですかな。で、別の「もみぢ」も掲載して置きましょう。桜の葉も紅葉が美しいが、もう殆ど散ってしまって見当たらない。 トチの紅葉とドウダンツツジの紅葉を掲載して置きます。 トチは黄葉派ですな。 (同上・トチ) ドウダンツツジは紅葉派。 (同上・ドウダンツツジ) トチの木の後ろにサザンカが咲いていたので、もみぢとは無関係ですが、ついでに掲載して置きます。これで、「花」カテゴリの記事としての面目が立つでしょう(笑)。 (山茶花) 本日は、新画面編集事始めの記事でありました。<追記:参考>もみぢの万葉歌 2013.11.25.続・もみぢの万葉歌 2013.11.26.

2017.12.01

コメント(9)

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

-

- 楽天市場

- 11/14〜16エントリーでポイント7倍!…

- (2025-11-15 00:00:05)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- トム・フェルトン、舞台版「ハリポタ…

- (2025-11-14 23:00:04)

-