2018年03月の記事

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

平城之明日香乎見楽思好裳

犬養孝先生揮毫の万葉歌碑を略して「犬養万葉歌碑」と呼ぶが、先日、その犬養万葉歌碑のことをまとめた本(犬養孝・山内英正「犬養孝揮毫の万葉歌碑探訪」和泉選書156<2007年4月1日初版発行・和泉書院>)を見ていて、奈良の瑜伽神社境内に犬養万葉歌碑のあることを知った。 ところが、小生はこの瑜伽神社の名もその存在も存じ上げなかったのでありました。住所はと見ると「奈良市高畑北天満町」とある。高畑と言うと新薬師寺や百毫寺の名が思い浮かぶ、馴染みの町で、何度となく付近を歩いているのですが、この神社に通じる道はこれまで一度も歩いたことがなく、その存在を知らぬままに来たようです。 ということで、この神社に行って来ましたので、遅ればせですが記事アップいたします。(瑜伽神社)(同上・拝殿) 「瑜伽」とあるので「ゆか神社」「ゆが神社」又は「よが神社」などと読むのかと思っていましたが、「ゆうが神社」と読むのだということを現地の下の案内板に記載のフリガナによって知りました。まあ、「ヨガ」も「ヨーガ」と長音で発音したりもしますから、「ゆが」が「ゆうが」であっても不思議はないことになります。 また、この神社のある丘を「平城の飛鳥山」とも呼ぶということも知りました。 元々は飛鳥の甘南備山にあった社を平城京遷都に伴い、この地に遷したのがこの神社で、そのことから、この山と言うか丘を「平城の飛鳥山」と呼ぶようになったとのこと。 飛鳥の甘南備山については、雷丘説、甘橿丘説、南渕山説、ミハ山説、岡寺山説、藤本山説など諸説があるようで、何処とは定まらない。 小生は、飛鳥の法興寺(現、飛鳥寺)をこちらに移転し、元興寺としたことに伴い、元興寺のことまたは元興寺のあった地域一帯のことを「ならの飛鳥」と呼んだのかと思っていましたが、飛鳥山が奈良にもあったのですな。 祭神は宇迦御魂大神(豊受大神)である。 24日の銀輪散歩で立ち寄った十市御縣座神社の祭神もこの神様でした。 (同上・案内板)(瑜伽神社など今回の記事関連地図) 瑜伽神社の所在地は上の地図の通りです。 こういう地図を持参すればよかったのですが、勝手知ったる奈良という奢りから地図を持たずに来てしまい、加えて、地図をいい加減に見ていたようで、荒池の南側なのに、浮見堂のある鷺池の南側と思い込んでしまっていたのでした。その所為で、鷺池からその東側の道を南へと下ったものだから、この辺りと見当をつけた場所は駐車場があるばかり、それでやっと鷺池ではなく荒池の南側であったのだと気付く始末。お蔭で随分の遠回りとなり、奈良町天神社経由で瑜伽神社に到着した次第。 で、境内の万葉歌碑はこれ。拝殿の右脇にある。(犬養万葉歌碑 但し撰文のみ) 碑の文字を見ると犬養先生の筆跡ではない。 さては、犬養万葉歌碑と思ったのは思い違いかと一瞬思いましたが、この文字は万葉集の古写本から文字を拾い出したものであったのでした。裏面の撰文が犬養先生の執筆であったという次第。(同上・副碑)古郷之飛鳥者雖有青丹吉平城之明日香乎見楽思好裳ふるさとの 飛鳥はあれど あをによし 平城(なら)の明日香を 見らくし好(よ)しも (大伴坂上郎女 万葉集巻6-992)(古き都であった飛鳥の辺りもよかったが奈良の明日香の雰囲気も見るといいもだなあ。) この歌の歌碑は、ならまちの中の元興寺塔跡の傍らにもある。2011年7月の記事(下掲)にその写真を掲載しているのでご参照下さい。<参考>ならまちの猫 2011.7.31. 拝殿への石段を登って来る途中に、万葉歌碑ではないが、梶野土佐守藤原良材という人の歌碑がありました。(梶野土佐守藤原良材の歌碑)(同上・副碑)春は又 花にとひこん 瑜伽の山 けふのもみぢの かへさ惜しみて(春にはまた花を見に来よう。瑜伽の山の今日の紅葉を見て帰るだけでは惜しいので。)(注)かへさ=帰さ。帰るさ。帰る時、帰る途中、の意。 なお、由縁などは存じ上げぬが、万葉歌碑と拝殿の間に「飛鳥の御井」という井戸がありました。(飛鳥乃御井) 遠回りしたお蔭で、奈良町天神社の存在も知りました。 瑜伽神社よりも先にこの神社に立ち寄ったので、掲載順序が後先になってしまいましたが、天神社の方は「寄り道」みたいなものですから、後回しとした次第。(奈良町天神社)(同上・拝殿)(同上・由緒) 天神社、瑜伽神社と巡って、広い通りに出ると、目の前が奈良ホテル。奈良ホテルには用も無いが、聖ラファエル教会という表示が気になったので行ってみた。教会への道は左側の道を下るのであったようだが、右側の道を上ってしまったので、奈良ホテルの前庭へと行ってしまうことに気付く。で、引き返そうかと思ったら、丁度そこに下へと下る階段状の坂道があったので、それを下ることに。 その下り口付近の道路脇にあったのがこのアセビ。万葉では「あしび」ということでもあって、小生は意識しないと「あせび」という語は出て来なくて、つい「あしび」と言ってしまう。 まさに「あしびの花は今盛りなり」の風情である。 わが妻が好きな歌の一つがこの「あしび」の歌だそうな。我が背子に 我が恋ふらくは 奥山の 馬酔木の花の 今盛りなり (万葉集巻10-1903)(あなたに恋する私の思いは、奥山の馬酔木の花のように、今盛りの真っ最中なのです。) 勿論、彼女がこの歌に於いて、「わが背子」として胸中に想起している男性が小生であるという保証はないのであるが、建前としては小生ということになるという次第(笑)。(奈良ホテルのアプローチ脇のアセビ) 階段の坂を下って行くと正面に教会の礼拝堂の建物。 教会が気になってやって来た筈なのに、建物前のスモモの花盛りを見ては、気もそぞろ(笑)、建物の写真を撮るのを忘れ、花の写真だけとなりました。花の右側背後に少しだけ写ってはいますが・・。(ベニスモモ) スモモは大伴家持の歌(追記注)にもあるように「はだれの雪」かと見紛う花にて白い花であるのですが、ベニスモモというのもあるのですな。その名の通り、ピンク色の花である。(追記注)わが園の李(すもも)の花か庭に落(ふ)りしはだれのいまだ残りたるかも (万葉集巻19-4140) 我妹子の「馬酔木の花」の歌へのお返しとして、偐家持も「建前」の歌を「ベニスモモの花」で詠んで置くことといたしましょう(笑)。我妹子に 我が恋ふらくは 薄紅の 李の花の 盛り過ぎたり (偐家持)「今盛りなり」と「建前」を貫こうとしたヤカモチでしたが、最後に「本音」が出てしまいました(笑)。(同上) 全くロマンチックでもない話となったところで、コンビニの話。 三条通りのローソンは町家を改造して、なかなかお洒落です。(三条通りにある町家風ローソン) ということで、本日のとりとめもない記事は、これでオシマイとします。

2018.03.29

コメント(10)

-

多神社から王寺駅まで

(承前) 昨日の記事の続編です。 多神社・小社神社を後にしたところから始めます。 飛鳥川自転車道は、飛鳥川沿いに、左岸になったり、右岸になったりして下流へと続き、大和川に合流する手前で終点となる。そこからは大和川を渡り、富雄川沿いに行く道、もう少し下流の龍田川沿いの道から法隆寺、大和郡山市を経て、平城京経由で奈良坂までの奈良自転車へとつながっているが、誘導サインなどが不備であるほか、未整備区間もあって、いつの間にか一般道に迷い込んでしまうということがよくある。 それはさて置き、飛鳥川沿いに北へと走る。(飛鳥川自転車道と桜並木・新木地区付近) 新木地区を過ぎ、薬王寺地区にさしかかると、飛鳥川は左(西)へと大きくカーブし西向きの流れとなる。 橿原バイパスの高架下を潜ると、小さな祠がある。菅原神社である。菅原神社を過ぎて、飛鳥川が直角に右折、北向きに流れを変えた付近に小さな橋がある。この橋で飛鳥川の対岸(左岸)に渡り、西に進むと、曽我川に出る。(曽我川・橋上橋から上流を望む。) 曽我川は飛鳥川と並行して、その西側を流れている川である。この川も大和川に流れ込む川である。この曽我川に架かっている橋の名が「橋上橋」という面白い名の橋。この橋上橋で曽我川を渡ると、そこは百済地区である。川を渡って一つ目の交差点を左に入ると百済寺である。18日の銀輪散歩では立ち寄らなかったが、今回はこれに立ち寄ることとする。 百済寺には一昨年(2016年)の1月に立ち寄っているので、それ以来の再訪である。<参考>山辺赤人歌碑を訪ねて 2016.1.12. 前回訪問時に上記記事で関連写真を掲載しているので、重複するのであるが、今回も写真を撮りましたので、これを掲載して置きます。説明については、上記の参考記事をご参照いただくこととし、ここでは省略します。(百済寺・三重塔)(同上・本堂)(同上・説明板)(境内の万葉歌碑)百済野の 萩の古枝に 春待つと 居りし鴬 鳴きにけむかも (山部赤人 万葉集巻8ー1431)(春日若宮神社・鳥居) 春日若宮神社と百済寺は混然一体になっている。(同上・拝殿) 来た道を引き返し、曽我川畔に戻る。(曽我川畔の道) 橋上橋から曽我川右岸の道を下流へ、弥都波能売神社まで走る。(弥都波能売神社) 弥都波能売神社はこじんまりとした「かわいい」という言葉が似合いそうな佇まいの神社。 弥都波能売は古事記による表記、日本書紀の表記では罔象女である。水神であり、女神である。詳しくは下記の<参考>をご参照いただきたいと思いますが、イザナミの尿から生まれた神である。 この神とは昨年の11月に榛原の三十八神社以来の対面である。<参考>ミヅハノメ・Wikipedia 中学時代の級友との大宇陀万葉ウオーク下見 2017.11.10.(同上) 弥都波能売神社から、道をジグザグに取りながら飛鳥川の方へと走っていると、松本寺があり、その西側に神社が見えたので立ち寄ってみた。(三ノ宮神社) 神社の玉垣に下掲のような説明板が掲示されていました。(田原本町 町・村の歴史 大字 松本) 18日の銀輪散歩で立ち寄った三宅の原に到着。 百済寺の犬養万葉歌碑にご挨拶申し上げたので、それとの平仄をとるべく、三宅の原の犬養万葉歌碑にもご挨拶申し上げることとする。(三宅の原) 1週間前に訪問したばかりなので、「何や、また来たのか。」と言っているみたいな歌碑でありました。(三宅の原万葉歌碑) 再び、飛鳥川畔に戻り、大和川との合流点を目指して走る。 川西町に入って、大和川との合流点手前の橋の付近で飛鳥川自転車道は突然に終点となる。18日は、ここで東へと進路を取り、近鉄橿原線の結崎駅で銀輪散歩完了としたのであるが、今回は飛鳥川の河口を見届けるべしがミッションの一つ。で、土手に上がってみる。すると草が生えてはいるものの通れない道ではない土手の道が橋の手前に通じている。これを行き、橋のたもとに来ると道の向かいに、舗装された道が飛鳥川沿いに河口に向かって続いているのが見てとれました。その道が大和川にぶつかって右へとカーブする辺りから撮ったのが下の写真である。 左から流れ込んでいるのが飛鳥川。右の川が大和川で、手前から奥へと流れている。(飛鳥川と大和川の合流点) 道が右にカーブして大和川左岸の道となったところに橋があった。 幅の狭い人道橋である。それを渡り、右岸の道に出て下流へと走る。(菜の花と大和川) 大和川の土手には菜の花、水仙などが咲いて、目を楽しませてくれる。スノーフレーク(鈴蘭水仙)の花もありました。(富雄川と大和川との合流点) 西名阪自動車道の高架下を潜ると富雄川と大和川との合流点である。 右から富雄川ともう一つ名前不明の細い川が流れ込み、左側を手前から奥へと大和川が流れている。 富雄川沿いに少し上流まで行き、一つ目の橋を渡り、対岸の道を通って、再び大和川右岸へと走る。 富雄川沿いの桜並木は飛鳥川畔のそれよりも開花が進んでいて、満開と言ってもいいような木もある。(富雄川右岸の桜並木、大和川との合流点手前) こんなに早く満開になってしまってどうするの。 4月7日に若草読書会のお花見会を予定しているヤカモチとしては頗る心配、気が気でないのでありました(笑)。 今日、28日のわが家周辺は、既に満開、散り始めている木もある状況にて、現時点の心境は、もうどうにでも、と諦めのそれではありますが、24日時点ではまだそんな気持ちであったのでした。 そして、しばらく走ると沈下橋です。車が渡るところを暫し眺めていました。(沈下橋) いつであったか、ひろみの郎女さんと中学時代の恩師のお墓参りをした際に、対岸の土手の道からこれを眺めたことがあったなあ、など思い出しながら、橋を渡る車を見ていたという次第。<追記>ひろみの郎女さんの下記コメントからこの沈下橋の写真を掲載している過去記事を見つけましたので、紹介して置きます。〇龍田から斑鳩の里へ(その1) 2016.6.27.(同上) 上の軽トラ、ちょっと左に寄り過ぎの気もするが、ドライバーの目線からはこれで中央なのかも知れない。 次は龍田川との合流点になる。これも少し龍田川沿いに上流へと遡って対岸の道から大和川沿いの道に戻るということをしなければならないのであるが、ここは遡るついでに三室山に立ち寄ることとする。(龍田川と大和川との合流点) 「みもろ(御儲、御諸、三諸)」と「みむろ(御室、三室)」とは同根の言葉。神の居ます場所の意味。万葉で「みもろの山」と言えば、三輪山のこと。 従って、三輪の「みもろ山」に登ったのであれば、龍田の「みもろ山」にも登るのが礼儀というものであろう、という次第。(三室山登り口) 登山口には百人一首でお馴染みの、能因法師の歌と在原業平の歌が刻された石版が石垣に埋め込まれている。こういう形態のものを歌碑と言っていいのかどうか判断に迷うが、「碑」は「いしぶみ」であると考えれば、これも亦「うたのいしぶみ」にて「歌碑」である。<参考>5人組ウオーク下見・王寺から郡山城まで 2017.3.13. 5人組ウオーク本番・王寺から大和郡山まで 2017.4.1. 平群-竜田川-大和川-龍田大社-竜田越え(その2)2009.9.4.(三室山の桜)(頂上付近からズームで撮った桜の写真) 頂上の休憩所までやって来ると、男女数名の集団がこの東屋の前にビニールシートを広げてお花見をされていたよう。その後片付けの最中。 綺麗に後片付けをして下山して行かれました。お花見はすべからくこのようなマナーでありたいものです。(頂上の休憩所) 頂上の休憩所建物の脇に石塔が建っている。能因法師の供養塔と伝えられるものである。上の写真では右側の2本の木の後ろにそれが少しだけ写っています。能因さんはこの麓の集落に住んで居られたのだそうな。(頂上からの眺め 南東方向)※眼下の川が龍田川。右手に写っている建物は斑鳩西小学校の校舎。 三室山から下山。まあ、下山と言えるほどの山でもありませぬが、ともかくも平地に降り立って、大和川べりに出て、王寺駅へと向かう。一つ目の橋、昭和橋を渡って、坂を下って行くと王寺駅前である。 ここで、銀輪散歩終了。既に午後5時を過ぎていました。電車で帰途に。最後までお付き合いありがとうございました。

2018.03.28

コメント(6)

-

三輪山登拝・大神神社から多神社まで

以下は、24日の銀輪散歩の記事です。 昨年の4月に、銀輪散歩で大神神社に立ち寄った際に、三輪山に登ってみようと思い立って、その受付をしている狭井神社に出向いたものの、午後2時までという受付時間を少し過ぎていて、果たせなかったこと(下記<参考>「銀輪万葉・奈良銀輪散歩」参照)を思い出し、これを果たそうと朝早くに三輪へと向かったのでありました。勿論、トレンクル持参にて、駅から銀輪を走らせての銀輪散歩でもある。<参考>銀輪万葉・奈良銀輪散歩 2016.4.20. 午前9時半頃に狭井神社に到着。 受付を済ませ、登山(三輪山は大神神社のご神体ということで、登山とは言わず「登拝」と言う。)の諸注意を受けて、9時40分登拝開始。(三輪山登拝口) 下掲の「登拝者へのお願い」を読み、杖を借用して登拝口へ。(「神体山」登拝者へのお願い) 登拝受付口でお借りした「三輪山参拝証」(下掲)を首に掛けて登拝します。(三輪山参拝証) 上記3点の写真は下山後に撮影したものです。山に入ると撮影は禁止。よって山中での写真はありません。 受付の方の話では往復2,3時間はかかるとのことでしたが、下山したのが11時40分。きっかり2時間を要しました。 下山して、狭井神社からの急坂道を下った場所、久延彦神社参道の前にあった茶店で昼食とする。三輪素麺定食だったか何かそんな名前のものでした。(久延彦神社) 大国主が出雲の美保の岬に居た時に、ガガイモの実の船に乗って沖合から正体不明の神様がやって来るのが見えた。何と言う神様かと皆に尋ねるが、誰もその名を知らない。するとタニグク(ヒキガエル)が「クエビコならきっと知っている。」と言う。そこで、大国主がクエビコを召して問うと、「カムムスビノカミ(神産巣日神)の御子のスクナビコナノカミ」であると答えた。というエピソードが古事記に出ている。クエビコについては「此の神は、足は行かねども、ことごと天の下の事を知れる神なり。」とも書かれていて、何でも知っている物知りな神様という設定になっている。 また、古事記には「山田之曾富騰(ヤマダノソホド)」のことだとも書かれているが、「そほど」とは、一説では、「そほちひと」の略で「濡れそぼつ人」という意味とのこと。転じて「案山子」のことである。つまり、山田の案山子ということである。案山子の神は田の神、水の神であり、「田の所有権の標識・守護神」として昼夜そこに立ち尽くすものと念願され、神の憑代となるに伴い、ことごとく天下のことを知っている神と信じられるに至った、ということのよう。「山田の中の一本足の案山子」は歩けないが何でも知っているという訳である。 なお、クエビコは「崩(クエ)彦」で、案山子が雨風に打たれて形が崩れた姿からの命名である。高級魚のクエとご面相が似ていたという訳ではないのである。(同上説明板) 昼食後、12時20分、再びトレンクルで走り出す。 大神神社の参道を西へ。(大神神社)(大鳥居) 大鳥居の処で振り返ると、今しがた登った三輪山が見える。 広い通りに出て左折し南へ。一つ目の交差点で右折し、西へ。芝運動公園の南側の道路を行く。程なく大和川に架かる橋にさしかかる。(大和川) 大和川は、万葉集では泊瀬川とか三輪川とかという名で登場するが、三輪山の南麓、初瀬の谷付近を東西に流れているときは泊瀬川、三輪山を過ぎて北向きに蛇行して来るこの辺りは三輪川と呼ぶのが似合いかも知れない。 大和川を渡り、ひたすら西へ直進すると、大門橋の手前で寺川沿いの道となる。ここで右(北)に脇道を入ると十市の集落である。 十市御縣座神社に立ち寄る。(十市御縣座神社)(同上・拝殿)(同上・本殿)(同上・由緒) 境内に歌碑がありました。 歌の作者は十市遠忠。室町時代・戦国時代の武将らしいが、存じ上げぬ名前。この人物については下記<参考>をご参照下さい。<参考>十市遠忠・Wikipedia(十市遠忠歌碑)(同上・説明副碑) 近くに十市城之跡碑があることを帰宅後ネット検索で知りましたが、当日はその認識もなく見逃しました。次に近くを銀輪散歩する機会があれば探してみます。 再び、寺川沿いの道に戻り西へ。十市橋の先で寺川は南から流れて来る米川と合流して、北へと向きを変える。その合流点の北側にあるのが興仁橋。この橋で寺川を渡ると右手に大きな池(多池)を見て、近鉄橿原線を跨線橋で越える。 因みに、寺川沿いの対岸の道(左岸の道)を上流へと向かうと大伴坂上郎女の歌にも所縁のある「竹田の庄」を経て、桜井市駅の南側へと至るのであるが、この道は2012年4月に友人の偐山頭火氏と田原本から桜井へと走った際に通った道である。<参考>田原本から桜井・忍坂へ銀輪散歩(その2)2018.4.30.(跨線橋から二上山を遠望) 跨線橋を越えて、数百メートル西で道は飛鳥川にぶつかる。 飛鳥川沿いに北へ。3月18日の銀輪散歩で休憩をした多駐輪場(下記<参考>参照)とその隣地の奈良県営福祉パークの前の緑地で暫し休憩。<参考>飛鳥から結崎まで(ペリカンの家小旅行番外編)2018.3.21.(飛鳥川と畝傍山) 飛鳥川対岸の多駐輪場への橋の上から飛鳥川上流を見やると奥に畝傍山が見えて、なかなか良き眺め。 今日あたりは桜の開花が更に進み、満開を迎えて一層良き眺めとなっていることでしょうが、この日は未だ三分咲きから五分咲きの段階。(飛鳥川畔の桜) 橋の東詰めの道路脇には菜の花も彩りを添えていました。(菜の花も満開) 多神社も上述の偐山頭火氏との銀輪散歩の折に訪ねていますので、その折の記事(下掲)も併せご参照下さい。<参考>田原本から桜井・忍坂へ銀輪散歩(その1)2018.4.29.(多神社) 先に偐山頭火氏と来た時には、小社神社の写真を撮らなかったことを悔やんだのでありましたが、今回は小社神社にも立ち寄ることに。 小社神社への入口には前回は存在しなかった「古事記の碑」が建っていました。当時、これが建っていたら、偐山頭火氏もヤカモチも小社神社を見落とすことはなかった筈(笑)。(小社神社・古事記の碑) この古事記の碑の前の細道を右(南)へ入って行くと小社神社の社殿がある。(古事記献上千三百年記念太安萬侶碑) 小社神社の入口脇には「古事記献上千三百年記念太安萬侶卿」の碑。これも古事記の碑と同じ時期、前回我々が多神社に立ち寄った日よりも後日に建立されたのであろう。 小社神社は、太安萬侶を祀る神社。多神社の摂社である。(小社神社) この後、飛鳥川自転車道を下流へ、つまり北に向かって走ります。ここから先は、一部寄り道の部分を除き、今月18日(ブログ記事では3月21日の記事)の銀輪散歩と同じコースとなりますが、本日の記事はここまでとします。(つづく)<参考>今回の銀輪散歩のコース概略。

2018.03.27

コメント(6)

-

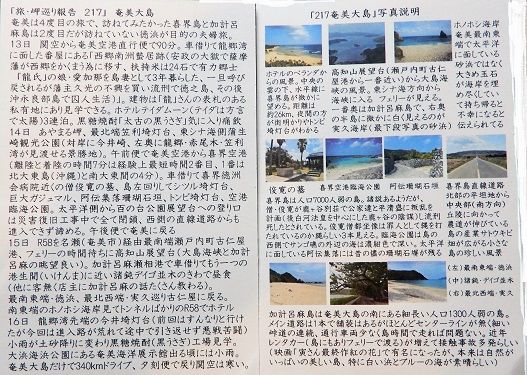

岬麻呂旅便り217・奄美大島

岬麻呂氏からの旅便りは22日に届き、ブログの下書きまではしていたのですが、生来の怠け癖が出て、アップしないまま失念していることに気付きましたので、取り急ぎアップさせていただきます。 今回は奄美大島への旅。奄美へはこれが4度目の旅とかで、3月13日から16日にかけての3泊4日のご夫婦旅であったようです。 委細は例によって、ご本人が簡潔にまとめて居られる「旅・岬巡り報告217」とその「写真説明」とをご参照いただくこととし、小生宛にPCメールで送られて参った写真を、そのご説明の順に並べることとさせていただきます。<参考>過去の岬麻呂旅便り関連記事はコチラ。 フォト蔵の岬麻呂写真集アルバムはコチラ。(「旅・岬巡り報告217」奄美大島)※下記写真をクリックしていただくと大きいサイズの画面が開きますので、それでお読み下さいませ。(ホテルのベランダからの風景)※中央の雲の下、水平線にかすかに見えているのが俊寛で有名な喜界島。 640×480にサイズダウンされて送信されてまいりましたので、言われてみればかすかに見える程度ですが、まあ、この方が「喜界島」らしくもある。(高知山展望台からの大島海峡の風景)(ホノホシ海岸)(俊寛の墓)(喜界空港臨界公園)(阿伝珊瑚石垣)(喜界島直線道路)※こういう道を見ると、ヤカモチは自転車で走ってみたくなるというものだが、何やらずっと先の方はかなりの上り坂のよう。どの辺りでギブアップするのか、それとも休まず走り切れるのか(笑)。(徳浜)(諸鈍・デイゴ並木)(実久海岸)<追記・訂正>タイトルが「岬麻呂旅頼り」となっていましたので、「旅便り」に訂正しました。まこと、頼りないヤカモチさんであります(笑)。

2018.03.26

コメント(9)

-

第50回記念大嶽箏曲学院春期演奏会

昨日(21日)は、友人の和麻呂氏こと大嶽和久氏の大嶽箏曲学院の春期演奏会の招待券を頂戴したので、これに出掛けて参りました。 会場は、大阪府立図書館に併設されているライティホール。 午前11時30分開場、12時開演である。 大阪府立図書館は東大阪市役所市庁舎の北隣にある。中央大通り沿いなので、囲碁例会の度にこの前を銀輪で走り抜けているヤカモチなので、自宅からは自転車で向かう予定でいたのですが、生憎の雨。電車で出掛けました。近鉄東大阪線と呼ぶのか地下鉄中央線と呼ぶのか存じ上げぬことであるが、その線の荒本駅が最寄り駅である。 若草読書会のメンバーでは、智麻呂・恒郎女ご夫妻、凡鬼・景郎女ご夫妻、槇麻呂氏、偐山頭火氏、和郎女さん、リチ女さんらがご出席でした。(演奏会プログラム表紙) ライティホールのある大阪府立中央図書館全景です。 自宅を出た時は傘が必要な程度に雨が降っていましたが、荒本駅に着いた時にはもう止んでいました。(大阪府立中央図書館) ライティホールは図書館の右側にある。(ライティホール)※この写真は昨日撮影のものではなく、3月7日の囲碁例会の帰途に 撮影したものです。 会場に到着したのは、まだ午前11時になる前にて、早く着き過ぎました。館内の喫茶店・食堂で昼食を済ませてということで、早めに家を出たのではありましたが、それでも早過ぎたよう。喫茶コーナーで珈琲、その後、食道で早めの昼食と、何やら順番が逆になったのは11時前という中途半端な時間の所為でした。(図書館入口の展示・万葉集の世界) 図書館の入口付近には、「万葉集の世界」という展示、万葉集関連の本が沢山並べられていました。小生が持っている本も何冊かありました。 今月は上旬に第1回目、そして24日に第2回目となる、万葉学者の上野誠先生の講演が此処で開催されることに関係しての展示なんだろう。 昼食を済ませて、会場に向かう。しかし、招待券を持参するのを忘れたよう。会場受付に和麻呂氏のお嬢さんが居られて、その旨申し上げると、快く入場を許していただけました。 ほどなく開演。暫く凡鬼さんの隣席で演奏を聴く。午後2時頃に智麻呂・恒郎女ご夫妻が到着される予定なので、演目の合間に会場を抜け出て、ご両名の到着を待つ。槇麻呂さんも外に出て待って居られました。二人で雑談をしていると、ご夫妻が到着。会場へ先導。 前方右寄りに設けられた車椅子席へとご案内して、ヤカモチもその隣で演奏を聴くこととする。(4.火の鳥) 1番目から3番目の演目の間は、ヤカモチに野暮用ありで、拝聴できませんでした。(5.難波の旅) 心地よき箏の音が流れ・・。(6.浪速絵話) 三弦と尺八の音がそれに和し・・。(7.御山獅子) 7番目「御山獅子」の終わったところで、智麻呂・恒郎女ご夫妻を迎えに、外へ出たので、8番目の演目の写真はなし。(9.花月)<参考>花月 2009.2.13. 「花月」の曲は、9年も前に和麻呂氏よりCDを頂戴し、それで聴いたことがあるのだが、生で聴くのは、多分初めてかと。 CDを頂戴した時に、ヤカモチが和麻呂氏に贈った歌はこれ。桜花 散りゆくきはみ 月さやに 照りて流るる 君が琴の音(ね) (偐家持)(10.天女の舞)(12.松竹梅) 13番目、つまり最後の演目となる曲も、ヤカモチは野暮用で会場の外に居ましたので、聴き逃しています。オールキャストによる圧巻の演奏にて、皆さん「感動した」と仰っていたので、これを会場内で拝聴できなかったのは、まこと残念と言うのほかなきことであります。 この日のことは、偐山頭火氏も記事にされていますので、下記参考記事をご参照下さい。<参考>盛会だった記念演奏会「大嶽筝曲学院春期演奏会」 和麻呂氏のご健勝と益々のご活躍並びに大嶽箏曲学院の益々のご発展をお祈り申し上げて、この記事の締めといたします。 余談。 演奏会終了後、図書館横の喫茶コーナーで読書会メンバーにてケーキ&珈琲タイムとし、しばし雑談して、解散としました。 解散後、智麻呂ご夫妻の迎えのタクシーが到着するまで、建物前庭を散策。ヒガンザクラが満開。レンギョウも咲き匂っていました。そしてトサミズキも。(トサミズキ)

2018.03.22

コメント(4)

-

飛鳥から結崎まで(ペリカンの家小旅行番外編)

(承前) 昨日の記事の続きです。 飛鳥駅前の国道169号に出たところで、ももの郎女さんたちペリカンの家小旅行の皆さんと別れて、単独行の銀輪散歩に入ったのは午後3時前後であったろうか。国道169号を800mほど走ったところで脇道に入って岡寺駅前を通過。橿原神宮前駅の東口、畝傍御陵前駅と暫く近鉄線沿いに走るが、この道は四条市営住宅団地前で行き止まり。右折して再び国道169号に戻り、これを左折、北へ。兵部町交差点で県道24号を横断し、近鉄京都線のガード下を潜り飛鳥川沿いの道に入ると、今井町の町並みの前に出る。時計を見ると午後3時30分。(今井町の町並み) 今井町には立ち寄らず、JR桜井線のガード下を潜り、近鉄八木西口駅を飛鳥川の対岸に見て北へ。今度は、近鉄大阪線の高架下を潜る。大和八木駅で電車に乗るという選択肢もあったが、未だ午後4時にもなっていないので、もう少し走ろうという判断。(飛鳥川自転車道・大和八木駅西付近) 飛鳥川沿いは、桜並木が随所にあって、花の盛りには見事な景色を見せてくれるのであるが、まだ、少し時期が早いよう。 近鉄大阪線を北へと越えた川べりの桜の木に近寄ってみたら、ひこばえのそれが4輪開花していました。ソメイヨシノの開花である。標準木の枝に5~6輪開花が見られたら、開花宣言となるようだが、4輪では未だ開花とは言えないか。それに、この木が標準木である筈もないし、そもそも、幹の脇から生え出た「ひこばえ」の小枝の花が、花の数に含まれるのかどうかも定かではないから、これだけでは奈良県の開花宣言とは参らぬことであろう。(ソメイヨシノの開花) 対岸に多神社が見える辺りまでやって来た。 多神社は、以前、偐山頭火氏と立ち寄ったことがあるなどと思いつつ行くと、県道50号に出る手前に、丁度良い休憩所がありました。座布団付きである。ここで一服。勿論、煙草を一服である。(多駐輪休憩所) 県道50号を渡って、数分ばかり走ったところで、飛鳥川の川原からアオサギが飛び立ち、向こう岸の田圃に降り立ちました。小生が自転車で近付いて来るのに気付いて遠くへ退避したのかもと思いながら、その飛び立った川原を覗いてみると、何とカワセミが居るではないか。 ひょっとするとこのカワセミがアオサギを驚かせたのかもしれない。以前、カラスに追われて逃げるアオサギを見たことがあるが、アオサギはその図体に似ず、臆病で温和しい鳥なのかもしれない。 しかし、カラスに追われて逃げるアオサギは、まあ分からなくもないが、この小さなカワセミに驚いて逃げたのだとしたら、このアオサギは、もうアオサギではなくアホサギですな。(飛鳥川のカワセミ) 空飛ぶ宝石のカワセミ。アホサギには目もくれず、この美しい鳥を撮ろうとカメラを向ける。 かなり、距離があるので、ズームアップで撮影。(同上) なかなかうまく撮れない。 シャッターを押すだけで手振れがしてしまい、鮮明には写らないのである。3枚撮ったけれど、クッキリとはいかない。盛んにキョロキョロするので、横を向いた瞬間に合わせてシャッターを押そうとするのだが、それが力みになるのか、無意識のうちに肩に力が入ってしまうのか、うまく行かないので、諦めました。この程度の画像が精一杯。三脚などカメラを固定しての撮影でないとダメみたいです。(同上) 京奈和自動車道橿原バイパスの高架を潜った先に神社がありました。 鳥居には何とも表示されていなかったが、社殿には菅原神社とありました。(菅原神社) 多地区の辺りでは、飛鳥川は左手に橿原バイパスを見ながらこれと並行して北へと流れているのだが、北上するにつれ徐々に左にカーブして行きやがて完全に西向きの流れとなって、橿原バイパスの高架下を潜ることとなる。そして菅原神社の先で、ほぼ直角に右折して再び北向きに流れを変える。この付近で西側を流れる曽我川に移り、これを渡って南西に行くと百済寺があり、そこには犬養先生揮毫の万葉歌碑があるのだが、これは前に訪ねているので、割愛して直進することとする。 近鉄田原本線の但馬駅の東側で踏切を渡る。踏切から300m位で、小さな緑地に着く。そこに「三宅の原」の碑がありました。(三宅の原の碑) 確か、三宅の原の万葉歌の犬養万葉歌碑がこの近くにあった筈と、三宅の集落の方に入ってみた。 環濠集落の表示板。三宅の集落も環濠集落であったようです。先程通り過ぎた今井町も環濠集落。藤原宮の北側の醍醐の集落も環濠集落。山の辺の道にも同様の集落がありで、かつては全国各地に存在したよう。中世にはこれが普通の集落形態であったのでしょう。吉野ヶ里遺跡なども環濠集落のようなものではなかったかと思うから、中世に限らないことではあるが。<参考>環濠集落・Wikipedia(三宅の環濠集落) 現在の町並みからそれを偲ばせるものは、銀輪で走った限りでは見当たらなかったのでありました。(同上・説明碑) そして、犬養万葉歌碑を見つけました。(三宅の原の万葉歌碑・犬養万葉歌碑115番目の歌碑) 犬養万葉歌碑は全て万葉仮名、原文の文字で表記されている。仮名交じり文表記は、新しい解釈、異なる解釈が生じるなど、訓は時代により変遷する可能性があり、現在定訓を見ている歌も将来新訓に取って代られることがないとは言えない。そういうことも配慮して、犬養先生は、揮毫を頼まれた場合には、必ず原文で書かれたらしい。(同上・説明板)うちひさつ 三宅の原ゆ ひた土(つち)に 足踏み貫(ぬ)き 夏草を 腰になづみ いかなるや 人の児故そ 通はすも我子(あこ) うべなうべな 母は知らじ うべなうべな 父は知らじ 蜷(みな)の腸(わた) か黒き髪に ま木綿(ゆふ)もち あざさ結(ゆ)ひ垂れ 大和の 黄楊(つげ)の小櫛(をぐし)を 押へ刺す うらぐはし児 それそ我が妻 (万葉集巻13-3295)父母に 知らせぬ児故 三宅道(みやけぢ)の 夏野の草を なづみ来るかも (万葉集巻13-3296) この歌は、初句から「通はすも我子」までが、親が息子に問いかける歌になっていて、「うべなうべな」から以下が、息子が親に答える歌になっている、という珍しい構成になっている。(アサザ) 万葉歌碑の隣に、こんなものがありました。(恋人の聖地?) 三宅の原の万葉歌に因んでのことかもしれないが、此処は「恋人の聖地」という訳である。全国各地にこれに類するものがあるようだが、こういうものに疎いヤカモチには、此処がどれほどの知名度を持っているのかは存じ上げない。 ヤカモチの目には、「セイチ」ではなく「ベンチ」に見えるだけなのであるが。(飛鳥川自転車道・川西町付近) 三宅町を通過。川西町に入るが、飛鳥川が大和川に流れ込む合流点を目前にして、自転車道はプッツリと途絶えている。 これが、切り上げ時、潮時かと、北上を断念、右折して東へ。近鉄京都線結崎駅へと向かう。(近鉄京都線・結崎駅)※手前の大きいバッグにはトレンクルが収納されています。 奥の小さいのはバックパック。トレンクルで走っている時は、 収納バッグをこれに入れているという次第。 近鉄・結崎駅前到着。午後5時15分頃。電車がやって来た直後でした。トレンクルをたたんで輪行バッグに収納しているうちに電車は出て行ってしまいました。 途中、自転車道を外れての寄り道や休憩時間などもありましたが、飛鳥駅前を出発して2時間余の銀輪散歩終了であります。(完)<参考>銀輪万葉・奈良県篇

2018.03.21

コメント(4)

-

ペリカンの家小旅行・いちご狩り

(承前) 昨日の記事の続きです。 檜隈川沿いに走ると、自然に飛鳥駅前に到着する。 檜隈川も万葉に詠われている川である。さ檜隈(ひのくま檜隈川(ひのくまがは)の瀬を速み 君が手取らば言(こと)寄せむかも (万葉集巻7-1109)(檜隈川の瀬が速いので、あなたの手を取ったら噂になるでしょうか。) この歌碑は飛鳥駅の北東500mほどの位置にある下平田休憩園地にある。欽明天皇陵の南側の遊歩道を天武・持統合葬陵のある方向へ歩いて行くと、園地のヘリに遊歩道の方を向いて建てられているので、すぐにそれと気が付く。1991年5月に建立された犬養万葉歌碑である。(注)この歌碑の写真は下記記事に掲載しています。 明日香小旅行下見・番外編 2009.11.26. さて、飛鳥駅前に到着。午後1時少し前。皆さんが到着するまで1時間位ある。近くを少し銀輪散歩することに。(飛鳥駅) と言ってもこの周辺は何処も何度も行ったことのあるお馴染みの場所ということでもある所為か、何処へ行きたいという気持も湧いて来ないのは困ったことである(笑)。近くの欽明天皇陵、吉備姫王墓に向かうこととする。(吉備姫王墓、左後方に見えるのが欽明天皇陵) 吉備姫王墓は、鬱蒼としていた木々の枝が大胆に伐採されて何やら雰囲気が随分と明るくなっている。(同上・説明碑) この墓は、墓域に置かれた猿石によって有名。 墓域を暗くしていた木々の枝が打ち払われた所為で猿石たちの表情も何やら明るくなった気がする(笑)。(猿石・「奥の奴は猿やけどワイは猿ちゃうで」) まあ、猿石も何やらブツブツ言って居りますな。(同上・「ワイは悩んでるのに、後ろのオッサン何が可笑しいネン。」) 吉備姫王墓の西側は畑地になっていますが、休耕地のようにて野菜など何と言って植えられているものはない。そんな中に、何処かから種が飛来して自生したものかそれとも植えられたものかは分からぬが、アネモネが咲いていました。(アネモネ)さくらまだ咲かなくあればアネモネの 花で花見のサルマネ花見 (サルモネラ菌) (同上) 閑話休題。 吉備姫王は、敏達天皇(欽明天皇の息子)の息子の押坂彦人大兄皇子と大俣女王との間の子・茅渟王の妃となり、上の説明板に記載の通り、軽皇子(後の孝徳天皇)と宝皇女(後の皇極天皇、斉明天皇)を設けている。従って、天智天皇、天武天皇の祖母ということにもなる。 また、吉備姫王は、欽明天皇の息子の桜井皇子の娘ということであるから、欽明天皇とは孫・祖父の関係になる。 欽明天皇陵に向かう。 欽明天皇陵と吉備姫王墓とは近接している。吉備姫王墓古墳は欽明天皇陵古墳の陪塚であるように見える。(欽明天皇陵) パノラマ撮影で正面全体を撮るとこんな風です。(同上)(同上・説明碑) 欽明天皇は、継体天皇と手白香皇女との間の子。聖徳太子の父・用明天皇は、彼と堅塩媛との間の息子。同じく母の穴穂部間人皇女も彼と小姉君との間の娘。従って、聖徳太子にとっては、欽明天皇は、父方・母方どちらを辿っても、祖父ということになる。 珈琲が飲みたくなったので、飛鳥駅前に戻る。(飛鳥駅前の越駐在所) 別に、喫茶店が何処にあるかを交番に行って尋ねた訳ではありません。 「越駐在所」の「越」が気になっただけ。この辺りの地名は「越」と言うのでしょう。先程の高取では「土佐」という地名があったし、桜井市の三輪山の南麓には「出雲」という処もあるのだから、此処が「越」であってもいいのである。流石にヤカモチだけに「越」という字を見ると何やら懐かしい気分になるのであります。 駅前の広場を挟んで駅舎と向き合う位置に、昔はなかったお店が新しく二つ出来ていました。どちらも珈琲が可能のよう。外のテラス席で珈琲をいただく。そして煙草を一服。 時計を見るとそろそろ皆さんが到着する時間である。吉野方面に向かう特急が去った後、程なくして反対側から普通電車が入って来ました。多分、この電車であろうと、店を後にして駅の方へ。果たして、予想通り、皆さんのご到着である。 ももの郎女さんに「いちご狩」をする農園を訪ねると「中島農園」とのこと。その場所を記載した地図をお持ちだったので、拝見すると、道順はほぼ見当がつきました。全員徒歩にて移動。徒歩10分足らずの距離である。(中島農園)※後方、民家の隣に見えるのが天武持統合葬陵 程なく、その中島農園に到着。 いちご狩り開始である。苺の品種は「明日香ルビー」と言うそうな。ファン回るビニールハウス明日香ルビー 摘みてここぞとやたらにぞ食ふ (意気皇子)(本歌)采女(うねめ)の袖吹き返す明日香風 都を遠(とほ)みいたづらに吹く (志貴皇子 万葉集巻1-51) とは言え、10個ほども食えば、もう沢山という気になる。(摘みにぞ摘みし時は知らずも)(そして、誰も居なくなった。) 早々に退出。皆さんが終わられるまでの間、周辺の景色を撮影したりして時間潰し。(春爛漫) 農園の南側は、桃の花か、早咲きの桜の花か、春爛漫の景色。 目を北に転じると、鬼の雪隠が遠望される。(鬼の雪隠) 東を見やると、やや北寄りに見えるのは天武天皇・持統天皇合葬陵である。農園前の道路を少し東まで歩いて、眺望のきく処に立ってみると、合葬陵は目の前である。(天武天皇・持統天皇合葬陵) この御陵の前で柿を売って居られたおばあちゃん、お元気にされているのだろうか。過去のブログ記事に当ってみたら、それはもう8年半も前のことになるのでした。(上記参考記事「明日香小旅行下見・番外編」参照)(鬼の雪隠から天武・持統合葬陵へと行く遊歩道脇の竹林) この竹林の前の遊歩道。左に行くと鬼の雪隠、鬼の俎、欽明天皇陵。右に行くと天武持統合葬陵を経て、亀石、橘寺、飛鳥川、石舞台へと行く。昔からの変わらぬ「歩き道」である。 やがて、皆さんもいちご狩りを終えられて、道端に集合。飛鳥駅へと引き返す。小生は、もう少しトレンクルで走る予定であるが、駅近くまでご一緒することとする。国道169号に出たところで、皆さんとお別れし、岡町駅、橿原神宮前駅方面へと自転車を走らせました。 大和八木駅手前で飛鳥川沿いの自転車道に入ってと銀輪散歩は続くのであるが、本日の記事はここまでとし、続きは後日に。(つづく)

2018.03.20

コメント(4)

-

ペリカンの家小旅行・高取へ

昨日(18日)は、馴染みの喫茶店・ペリカンの家主催の小旅行でした。参加者はペリカンの家の女主人・ももの郎女さん、同従業員の越の郎女さん、ももの郎女さんのお友達の美加の郎女さん、越の郎女さんのお嬢ちゃん二人とボクちゃん、そしてペリカンの家の常連のお客さんたち、総勢17名。小生も常連客の一人ということになるが、ももの郎女さんからお誘いいただいたので、参加させていただきました。行く先は、高取と明日香。 高取では、只今(3月1日~31日)第12回高取「町家のひなめぐり」が開催中。高取町のメイン道路と言える土佐街道沿いの町家やお店を中心に、各所にお雛様が展示されている。これを見て歩こうというのが今回の旅の目的。(「町家の雛めぐり」) そして、明日香では「いちご狩り」を楽しもうという趣向。 小生は、愛車のトレンクル持参で参加。午前10時半壺阪山駅集合ということであったが、10時少し前には同駅に到着でした。皆さんは10時7分着の電車で到着。小生もこの電車に乗る予定にしていましたが、その前にやって来た特急に乗車したので、皆さんより少し早い到着となりました。(壺阪山駅) ジャンボ雛のある勧覚寺なかよし広場に移動。ジャンボ雛の前で参加者全員揃っての集合写真を撮って、ひとまず解散。(観覚寺ジャンボ雛) 午後1時40分に壺阪山駅に再集合するまでは自由行動となる。小生は、飛鳥駅前に午後1時50分には立ち回っていることにすると、ももの郎女さんに告げて、トレンクルで土佐街道を南下。(土佐街道)<参考>土佐街並み散策コース・高取町観光ガイド 土佐街道というとなにやら土佐につながる道のように聞こえるが、この辺りの古くからの地名が土佐であり、上土佐、下土佐という形で今にのこるこの地の地名に基づく呼称である。この地を何故「土佐」というかについては諸説あって定まらない。この土佐街道、司馬遼太郎の「街道をゆく 大和・壺坂みち」に倣うなら「壺坂みち」と呼ぶべきかもしれないが、高取城へと通じる道でもある。 しかし、今回は単独行のように「成り行き散歩」という訳にも参らぬとて、壷阪寺にも高取城址にも参らぬ予定。壷阪寺、高取城址へは、直近でも、2005年4月に訪ねて以来のことであるから、ブログの題材としては格好の機会なのであるが、所要時間が読めないので、諦めることとしたもの。 お雛様を見て歩くというのが、今回の主目的であるが、小生には余り関心もないことにて、少しは写真に撮りましたので、極めて「お座なり」でありますが、少しばかりご紹介して置きます。(メイン会場の雛飾り) 同じ会場には吊り雛も飾られていました。(吊り雛)(雛飾り) 変り種としては、こんなものもありました。(苔玉雛) お雛様については、ももの郎女さんがそのブログで楽しくご紹介されていますので、もっと見たいというお方は、これをご参照下さい。<参考>ももの郎女さんのブログ 高取町町家の雛巡り 2018.3.18. この町筋は高取城の城下町ということで、町並みにも往時の面影を偲ばせるものが、そこここにある。(下屋敷門・現石川医院) 「徳川初期に譜代大名の植村氏がここに入って、わずか二万五千石の身代ながら徳川氏の命で高取城という、分不相応な山城をつくった。」と司馬遼太郎の前述の本に述べられている。分不相応かどうかは置くとして、植村氏は古くから徳川家(松平家)に仕えた家であるが、紆余曲折を経て、6代目の植村家政の時に、三代将軍家光によってようやく2万5千石の大名となった次第。高取山の標高は583.9m。当初は家来の武士たちも山深いこの城の周辺に居住したようだが、日常生活はさぞや不便。ということで、徳川安泰期に入ると、この土佐の町に下屋敷を構えるようになったよう。 下屋敷門の道向かい奥に寺院の山門が見えたので覗いてみた。(光明寺)(同上・本堂) 浄土宗のお寺にて本尊は阿弥陀如来のようですが、山門中央に「参拝以外の方はこれより先はご遠慮下さい。」と書かれた札木が立て掛けてあって、境内に立ち入るのは気が引け、山門の外から本堂(かどうかも定かではないが)の写真だけ撮って失礼申し上げました。 土佐街道と高取土佐郵便局・児童公園間の道との交差する辻で、これを右に行くと壷阪寺を経て高取城址に到る道となり、直進すると七曲がり道、猿石を経て高取城址となる。 先ず右に入って信楽寺に向かう。信楽寺と書いて「しんぎょうじ」という難しい読み。この寺に「お里・沢市の墓」と伝えられるものがあるとのことなので、それを見てみようというもの。(信楽寺) 小さな寺。道路からも、お里・沢市の墓が見える。(お里・沢市の墓) お里・沢市については、子供時代に浪曲でその名を知ったかと思うが、勿論、子どものこととて詳しいこと知るよしもなく、大きくなった後も、浪曲、歌舞伎、浄瑠璃などで、この話に接するということもなく来ましたので、物語の詳細は存じ上げない。「壷坂霊験記」は、この土佐町に住んでいた男女をモデルにしたものと伝えられているとのことだから、此処にご両名の墓と伝えられるものがあってもいいことにはなる。 詳しくは、副碑の説明とWikipediaの説明をご参照いただきましょう。(お里・沢市の墓副碑)<参考>壺坂霊験記・Wikipedia もう一つ、小嶋神社に立ち寄るつもりでいましたが、地図をいい加減に見ていて、信楽寺の前の辻を右に入らなければいけないのに、勘違いして直進。壷阪寺に通じる県道119号の手前まで来てしまい成果なく引き返す。 土佐街道まで戻って、児童公園の入口にある、高取城から移築したという松の門を見て行く。(松の門) 詳しいことは下記の説明板をお読み下さい。(同上・説明板) 高取城のどの位置にあった門かは下の位置図をご参照下さい。(同上・位置図) 児童公園を過ぎた辺りから坂の勾配がきつくなって来る。 田塩邸(武家屋敷)を過ぎて、更に坂が急となり、植村家長屋門に到る。(植村家長屋門) なまこ壁が美しい。(同上) 高取藩筆頭家老の屋敷であったが、現在は、旧藩主の植村氏の居宅であるとのこと。(同上・説明板) 更に上る。ふるさと農道と名付けられた広い道路を渡り上へ。俳人・阿波野青畝の生家がこの上にあるというので、そこまで行ってみようという次第。<参考>阿波野青畝・Wikipedia(上子島地区) この付近は上子島地区。長閑な眺めである。 まだ、桜の季節には少し間があるが、阿波野青畝の「山又山山桜又山桜」という句が似合う眺めである。 生家の手前の長円寺境内にも青畝の句碑があるとのことなので、立ち寄って行く。(長円寺・山門)(同上・本堂) 句碑は、山門を入ってすぐ左手にありました。(阿波野青畝句碑) 供藷眼耳鼻舌身意も無しと 青畝(同上・副碑) 子どもの頃、外で遊び呆けていて腹ペコとなり、帰宅して母が出してくれたお味噌汁を口にした途端、顔がほろほろと緩んでしまい、汁をすするごとに次々と訳もなく自然と笑いがこみあげて来てうまく汁がすすれない、それほどにも無性に幸せな気分であったということが記憶として残っているが、それを思い出したりもする句である。 長円寺より少し上ったところに生家はあった。(阿波野青畝生家) 生家の庭にも句碑があるようなのだが、門は閉ざされていました。門前に句とその解説を記載した説明板があったので、それを撮影して退散。 虫の灯に読み昴ぶりぬ耳しひ児 青畝(阿波野青畝生家の句碑説明板) 門の表札は「田村」さん。青畝は本名が橋本敏雄だから、青畝の子孫の方が住まわれているという訳ではないのかも。 屋敷の下の畑地のような空き地には土筆が沢山顔を出していました。(青畝生家近くの空き地の土筆) 実は、土筆の実物を目にするのは、これが今春初めてのことであったのでした。(同上) 引き返すべく坂を下りかけた時、青畝生家の方を見上げると、庭で何やら作業をされている男性の姿。遠いので、こちらを見て居られるようでもあるのだが、表情が見て取れない。余程に大きい声を出せば、彼にも声は届くのだろうが、表情が分からないので、声を掛けていいのかどうかも判断できない。そのまま、坂を下る。来た道を引き返し、メイン会場の先まで帰って来たところで、ももの郎女さん、美加の郎女さん、越の郎女さんとその子どもさんの一行と出会う。 で、暫く彼女たちと街歩きを共にすることとし、再び向きを逆転、メイン会場の方へと雑談したり、店を覗いたり、お雛様を見たりしながら、のろのろと後戻り。メイン会場でうどんなどで一緒に昼食とする。彼女たちはまだ食べ終わっていなかったが、小生は手早く済んでしまったので、「それじゃあ、お先に。」と再び単独行とする。(明日香村近隣公園へと続く農道) 目指すは子嶋寺であったが、どうやら入るべき路地を通り過ぎてしまったよう。明日香村との境界ちかくまで来てしまった。暫く景色を楽しんだ後、子嶋寺の方向へと引き返す。(梅の花今盛りなり) 檜隈川へと流れ込む細い水路沿いの道を行くと梅の花(だろうと思うが)が満開。暫し、花をめで、左に道をとると、子嶋寺が見えて来ました。(子嶋寺) 子嶋寺には日本三大曼荼羅の一つとされる国宝の「紺綾地金銀泥絵両界曼荼羅図」があり、実物は奈良国立博物館所蔵であるが、堂内にはそのレプリカがあって、予約をすれば見ることができるらしい。今回は予約などしていないから、見ることは叶わないが、建物外観だけでも見て置こうとの訪問であります。(同上・本堂) 子嶋寺境内は、植栽の手入れのさ中のようで、植木屋さんが入っていて、ちょっと見学には不向きな眺め。 子嶋寺を後にし、飛鳥駅へと走る。国道169号は車の走行も多く、走り難いので、早々に檜隈川(檜前川とも書く。)沿いの道に移動。(檜隈川沿いの道) 飛鳥駅まで走り、周辺を少し散策して、ここで後半のプログラムである「いちご狩り」のため、壺阪山駅に午後1時40分再集合して飛鳥駅に移動して来られる皆さんを、駅前の喫茶店で珈琲しながら待つ、というのが小生の計画。以上で前編・高取の巻は終了とします。(後編・いちご狩りの巻につづく)

2018.03.19

コメント(4)

-

桜の万葉歌

既に開花宣言の出された地域もあるようですが、わが大阪でも、桜(ソメイヨシノ)の開花する日が近づいているようです。 早咲きの桜はもう見頃になっているが、ソメイヨシノが咲き匂ってこそのお花見である。今年はどうやら3月中に満開になってしまいそうな感じである。 ということで、今日は、桜の万葉歌を拾い出してみました。 長歌は引用が大変なので、割愛し、短歌のみ対象としました。 単に「花」とあるものも「桜の花」だろうと思われるものは拾い出すこととしました。ただ「桜田に鶴鳴き渡る~」など地名を指すものは除外。「山桜の板戸」はどうするか迷いましたが、桜の木の加工品も桜には違いないので、これは採用としました。桜餅などは幸い万葉時代にはなかったので歌には登場せずで、取捨で悩まなくてもいいこととなり、助かりました(笑)。(ヒガンザクラ) 桜の万葉歌全40首ご紹介申し上げます。 お気に入りの歌がありましたら、お花見にお連れ下さい。あをによし寧楽(なら)の京師(みやこ)は咲く花の薫(にほ)ふがごとく今盛りなり (小野老 巻3-328)(<あをによし>奈良の都は咲く花がかがやくように、今盛りである。)あしひきの山さへ光り咲く花の散り行くごときわが大君かも (大伴家持 巻3-477)(<あしひきの>山までも照り映えて咲く花が散り行くようにはかなく散って行ってしまわれた我が皇子さまよ。)梅の花咲きて散りなば桜花継ぎて咲くべくなりにてあらずや (張氏福子 巻5-829)(梅の花が咲いて散ったら、桜の花が続いて咲くようになっているではないか。)足代(あて)過ぎて糸(いと)鹿(が)の山の桜花散らずもあらなむ帰り来るまで (巻7-1212)(足代を過ぎてさしかかった糸鹿の山の桜花よ、散らずにあってくれ。帰って来るまで。)(注)足代=和歌山県有田市周辺の地。 糸鹿の山=有田市糸我町の雲雀山。うちなびく春来たるらし山のまの遠き木末(こぬれ)の咲き行く見れば (尾張連 巻8-1422)(<うちなびく>春が来たらしい。山の間の遠くの梢に<桜の>花が咲いて行くのを見ると。)あしひきの山桜花日(け)並(なら)べてかく咲きたらばはだ恋ひめやも (山部赤人 巻8-1425)(<あしひきの>山の桜が何日もこのように咲くのであったなら、こんなにひどく心惹かれることはないだろう。)去年(こぞ)の春逢へりし君に恋ひにてし桜の花は迎へけらしも (若宮年魚麻呂 巻8-1430)(去年の春にお逢いしたあなたに恋い惹かれている桜の花が、迎えに来たのですね。)春雨のしくしく降るに高円の山の桜はいかにかあるらむ (河辺東人 巻8-1440)(春雨がしとしと降り続いているが、高円山の桜はどんな様子だろう。)この花の一枝(ひとよ)のうちに百種(ももくさ)の言(こと)そ隠(こも)れるおほろかにすな (藤原広嗣 巻8-1456)(この花の一枝の中には数え切れぬほどの言葉がこもっているのだ。おろそかにはするな。)この花の一枝(ひとよ)のうちは百種(ももくさ)の言(こと)持ちかねて折(を)らえけらずや (娘子 巻8-1457)(この花の一枝の中に沢山の言葉を持ち切れなくて、折れたのではありませんか。)(同上)屋戸(やど)にある桜の花は今もかも松風疾(はや)み地(つち)に散るらむ (厚見王 巻8-1458)(家に咲く桜の花は、今頃は松の風がはげしくて地に散っているだろうかなあ。)世の中も常にしあらねばやどにある桜の花の散れるころかも (久米女郎 巻8-1459)(世の中も常ではないので、家にある桜の花が散っているこの頃です。)妹が手を取りて引き攀(よ)ぢふさ手折(たを)り我がかざすべく花咲けるかも (巻9-1683)(<妹が手を>取って引き寄せて束にするほどにも枝を折って私の插頭にすることができる花が咲きました。)(注)妹が手を=「取り」に掛かる枕詞。春山は散り過ぎぬとも三輪山はいまだ含めり君待ちかてに (巻8-1684)(春山の桜は散り果ててしまっても、三輪山はまだ蕾みの状態です。あなたのお越しを待ちかねて。)わが行きは七日(なぬか)は過ぎじ龍田彦(たつたひこ)ゆめこの花を風にな散らし (高橋虫麻呂 巻9-1748)(我々の旅は七日以上にはなるまい。だから龍田彦よ、けっしてこの花を風に散らすな。)暇(いとま)あらばなづさひ渡り向(むか)つ峰(を)の桜の花も折らましものを (高橋虫麻呂 巻9-1750)(時間に余裕があるなら、何とかして対岸に渡り、向かいの峰の桜を手折りたいものだ。)い行(ゆ)き逢(あ)ひの坂のふもとに咲きををる桜の花を見せむ児もがも (高橋虫麻呂 巻9-1752)(行合坂の麓にたわわに咲いている桜の花を見せてやるおとめが欲しいものだ。)(注)行合坂=国境の坂絶等寸(たゆらき)の山の峯(を)の上(へ)の桜花咲かむ春べは君を偲(しの)はむ (播磨娘子 巻9-1776)(絶等寸山の嶺の上の桜花が咲く春には、あなたのことをお偲びしましょう。)(注)絶等寸山=播磨の山であるが所在不詳。 姫路市の手柄山説、姫路城のある姫山説などがある。うぐひすの木伝(こづた)ふ梅のうつろへば桜の花の時かたむけぬ (巻10-1854)(鶯が枝を伝って鳴く梅は散ってしまったので、桜の花の咲く時が近づいた。)桜花時は過ぎねど見る人の恋の盛りと今し散るらむ (巻10-1855)(桜の花の盛りは未だ過ぎていないが、見る人の恋の盛りの今こそと散っているのだろう。)あしひきの山のま照らす桜花この春雨に散り行かむかも (巻10-1864)(<あしひきの>山あいを照らして咲く桜の花はこの春雨に散って行くのであろうか。)うちなびく春さり来(く)らし山のまの遠き木末(こぬれ)の咲き行く見れば (巻10-1865)(<うちなびく>春がやって来たようだ。山と山の間の遠い梢に花咲いて行くのを見ると。)雉(きぎし)鳴く高円(たかまど)の辺(へ)に桜花散りて流(なが)らふ見む人もがも (巻10-1866)(雉の鳴き声が響く高円山のほとりに、桜が散り流れ続ける。見ようとする人がいたらいいのに。)阿保山(あほやま)の桜の花は今日(けふ)もかも散り紛(まが)ふらむ見る人なしに (巻10-1867)(阿保山の桜の花は今日もまた散りしきっているのだろうな、見る人も無いのに。)(注)阿保山は所在不詳。春雨に争ひかねてわが屋戸(やど)の桜の花は咲き始(そ)めにけり (巻10-1869)(春雨に抗いかねてわが家の桜の花は咲き始めたことだ。)春雨はいたくな降りそ桜花いまだ見なくに散らまく惜しも (巻10-1870)(春雨はひどくは降るな。桜の花は未だ見ていないのに散るようなことがあっては惜しい。)見渡せば春日の野辺に霞立ち咲きにほへるは桜花かも (巻10-1872)(見渡すと春日野の辺りに霞が立ち込め、色美しく咲いているのは桜の花だなあ。)春日なる三笠の山に月も出でぬかも 佐紀山に咲ける桜の花の見ゆべく (巻10-1887)(春日の三笠山に月も出てほしい。佐紀山に咲いている桜の花が<夜でも>見えるように。)あしひきの山桜戸(やまざくらと)を開(あ)け置きて我(あ)が待つ君を誰(たれ)か留(とど)むる (巻11-2617)(<あしひきの>山桜の板戸を開けたままにして私が待っているあなたを、誰が引き留めているのでしょう。)桜花咲きかも散ると見るまでに誰かもここに見えて散り行く (柿本人麻呂歌集 巻12-3129)(桜の花が咲いては散るかと見るほどに、誰だろうか、此処に見えて散って行くのは。)春さらば插頭(かざし)にせむと我(あ)が思(も)ひし桜の花は散り行けるかも (壮士 巻16-3786)(春になったら插頭にしようと思っていた桜の花は、散って行くのだなあ。)妹が名にかけたる桜花咲かば常にや恋ひむいや年のはに (壮士 巻16-3787)(妹の名にゆかりの桜の花が咲いたらそのたびに毎年恋しく思うのだろうか。)山峡(やまかひ)に咲ける桜をただ一目(ひとめ)君に見せてば何をか思はむ (大伴池主 巻17-3967)(山間に咲いている桜の花を一目だけでもお見せしたら、それ以上何を思いましょうか。)あしひきの山桜花一目だに君とし見てば我(あれ)恋ひめやも (大伴家持 巻17-3970)(<あしひきの>山の桜花を一目だけでもあなたと見ることができたら、こんなに恋しく思うでしょうか。)桜花今そ盛りと人は云へどわれはさぶしも君としあらねば (大伴池主 巻18-4074)(桜の花は今が盛りだと人は云いますが私は寂しい。あなたと一緒ではないので。)わが背子が古き垣内(かきつ)の桜花いまだ含(ふふ)めり一目(ひとめ)見に来(こ)ね (大伴家持 巻18-4077)(あなたの旧屋敷の庭の桜の花は未だ蕾のままです。一目見にいらっしゃいな。)今日(けふ)のためと思ひて標(し)めしあしひきの峰(を)の上(へ)の桜かく咲きにけり (大伴家持 巻19-4151)(今日の日のためにと標をした<あしひきの>峰の上の桜はこんなにも咲いたことだ。)桜花今さかりなり難波(なには)の海おしてる宮に聞こしめすなへ (大伴家持 巻20-4361)(桜の花は今が盛りだ。<天皇は>難波の海の照り輝く宮でお治めになるので。)竜田山見つつ越え来(こ)し桜花散りか過ぎなむ我(わ)が帰るとに (大伴家持 巻20-4395)(竜田山を越える時に見た桜の花は散ってしまうのだろうか、私が帰る頃には。)含(ふふ)めりし花の初めに来(こ)し我(われ)や散りなむ後(のち)に都へ行かむ (大伴家持 巻20-4435)(まだ蕾だった花の初めに来た私は、散ってしまった後で都に帰ろう。)

2018.03.17

コメント(2)

-

囲碁例会・羽呉神社、大相撲春場所、大阪城公園の桜

昨日14日は囲碁例会の日でありました。 例によって、午前10時過ぎに愛車MTB(マウンテンバイク)で自宅を出発。大抵は中央大通りを中心に西へと走るのであるが、今回は花園中央公園から、近鉄奈良線の南側の道を西へと走ることとする。今里筋に出た処で右折、今里交差点で左折、千日前通りを西へ。谷町筋で左折し、生国魂神社に立ち寄り、参道左手の公園で小休止。 ここで、利麻呂氏よりメールがあり、「本日の囲碁は欠席する」とのこと。「欠席、了解」の返信メールを打つ。(生国魂神社表参道)<追記:参考>生国魂神社 2010.7.5. 銀輪走り初め 2015.1.5. 生国魂神社のこの表参道は東に行くと谷町筋にぶつかる。上の写真で言うと、撮影者の背後に谷町筋が通っていることになる。参道の傍らに立て掛けられていた看板には、(1)この表参道は、上本町六丁目の現在の新歌舞伎座の前からこちら西に向かって一直線に延びていて、参道沿いには色々な店が立ち並び賑わいを見せていたこと、(2)この参道で流鏑馬が行われたこと、(3)谷町筋が開通した結果、参道は途中で切断・閉鎖されてしまったこと、(4)一日も早く参道が開通・復活することを願っていること、などが記されていました。言われてみれば、確かに参道は谷町筋で行き止まり。谷町筋の道路向かい側に見える、看板が言うところの「表参道」と思しき道路へと行くには、北側の谷町9丁目交差点または南側の生玉南交差点に回って、そこで横断歩道を渡って迂回しなければならないという次第。(大阪府天王寺警察署生玉交番) 生国魂神社には何度も立ち寄っているが、参道脇のこの交番に気付いたのは初めてかも。まあ、見ていても意識に残らなければ忘却。見たと言う記憶も残らない。 源聖寺坂を下って、松屋町筋に出る。松屋町は大阪では「まつやまち」ではなく「まっちゃまち」と発音する。 下寺町1丁目南交差点で、その「まっちゃまち筋」を渡り、西へ行くと、阪神高速の高架を潜った先に大阪履物会館がある。 この敷地には大江神社の境外末社・羽呉神社があった。大江神社は戦災で焼失した社殿を再建する資金を調達する必要があった。そこでこの羽呉神社の敷地を大阪履物協同組合に売却。組合はこの地に大阪履物会館を建設。組合はまた南隣に羽呉神社をも再建した。同時に、商売繁盛を願って、履物の神様も合祀することとなった。それで羽呉神社は「履物神社」とも呼ばれるようになる。全国で唯一の履物神社だそうな。(羽呉神社) 上の写真の自転車が我が愛車のMTBであります。 それはさて置き、神社は門扉が閉じられ施錠されています。(同上) 正面、東側は阪神高速環状線の高架、北隣は大阪履物会館のビル、南隣はマンションか何か。肩身狭く鎮座して居られます(笑)。(同上・本殿) 鳥居の方には「羽呉神社」とあるが、石漂の方には「はきもの神社」とある。(はきもの神社) 羽呉神社のあるこの辺りの地は、古代は海辺。白砂青松の浜辺であった。呉の国の織女たちがこの地に流れ着き、機織の技術を我が国に伝えたことから、この浜辺を「名呉の海」「名呉の浜」と呼ぶようになり、やがて陸地化が進み、「名呉町」となり、「長町」に転訛したとのこと。 名(奈)呉の海、と言うと小生などは、越中の富山新港(放生津潟、越の潟)などを先ず思い浮かべてしまうが、我が浪速・大阪にも「名(奈)呉の海」があったのですな。東風(あゆのかぜ) いたく吹くらし 奈呉(なご)の海人(あま)の 釣する小舟(をぶね) 漕ぎ隠(かく)る見ゆ (大伴家持 万葉集巻17-4017)湊風(みなとかぜ) 寒く吹くらし 奈呉(なご)の江に 妻呼びかはし 鶴(たづ)さはに鳴く (大伴家持 万葉集巻17-4018) 履き物問屋街を通り抜け、南海電車の高架を潜り、大阪府立体育館へ。(大阪府立体育館) 只今、大相撲春場所(三月場所)開催中。(同上) 大相撲を見ようというのではない。派手な幟の写真もブログに色を添えてくれるのではと、会場の前を通過して、撮影しただけであります。 さて、囲碁会場の梅田スカイビルへと向かうことに。 四ツ橋筋となにわ筋のどちらを走るか迷ったが、なにわ筋の方が走りよいだろうと、更に西へ。(浪速公園) すると、浪速公園がありました。ここで小休止。 浪速公園の先でなにわ筋に出る。ここで右折し北へ。 千日前通りを渡り、西道頓堀橋で道頓堀川を渡り、ひたすら北上。(靫公園) 靫公園にもご挨拶。と言っても入口付近から写真を1枚撮っただけで失礼申し上げました。奥にはバラ園があるが、今はその季節ではない。芝生の上でお弁当を広げている人たち。もう正午を過ぎているようだ。 JR環状線の福島駅前を過ぎて梅田スカイビルへ。 今回は、駐輪場には寄らず。 里山にあるカフェテリア・WILLER EXPRESS CAFEに直行。 そこで先ず昼食&珈琲。 この日は初夏の陽気。上着を脱ぎ、上衣は腕まくりして、それでも自転車では汗ばむ状態。ということで、外のテラスで昼食。まあ、小生は未だに「意志固く」喫煙習慣を守っていますので、此処なら喫煙も可ということで、寒くても此処で昼食というのが、そのスタイルではあります。(里山の喫茶店) 里山は梅の花が咲き、ハクモクレンの蕾もやや膨らみ、クリスマスローズその他名も知らぬ様々な草花たちが咲き群れて、春のどけしの雰囲気でありました。 小鳥たちも楽しそうに群れて遊んでいる。(名前不詳の花) ※追記:上の花は、小万知さんがフッキソウだと教えて下さいました。 そんな中で目にとまったのはこの花。 ヤブコウジのように背の低い木で、地を這うように沢山生えていて、こんな白い花を付けていました。 前回と違って、今回は駐輪場は満車ではなく、無事に駐輪。 会場の部屋に行くと、既に竹〇氏が来られていました。小生に少し遅れて村〇氏が来場。続いて福〇氏、最後に平〇氏が来場し、この日の出席者は小生を含めて全5名。 小生は、先ず竹〇氏と対局。これは中押し勝ち。続く福〇氏にも勝って2連勝。今年に入っての初めての勝利。漸く7連敗がストップしました。この勢いで3連勝をと平〇氏と対局。ほぼ優勢に進めていましたが、終盤に入って、つまらぬ見落とし、勘違いがあって、取り込んでいた黒石四子が生還してしまい、下辺の確定地が消えてズタズタになってしまう凡ミス。これで形勢が逆転、10目半の負け。3連勝はならず2勝1敗止まり。これで、今年の通算成績は2勝8敗。ボチボチ挽回して行きましょう。(大阪城公園入口付近の早咲きの桜) 帰途は、中央大通りを走るいつものコース。大阪城公園まで帰って来て、森ノ宮駅側の入口近くに咲いていた早咲きの桜の木の下で煙草休憩。 桜の品種は何とも分からぬが五分咲き位になっている。 20代位の若い女性が一人、すぐ近くで、この桜を写真に撮っている。目が合って互いにニッコリ。話かけると何やら耳慣れぬ言葉。それは片言の日本語であったのかも知れないが、小生の耳には中国語のように聞こえたので、From China?と尋ねると、ベトナムだと言う。ハノイから観光旅行にやって来て、昨日までは東京で、今日大阪にやって来たらしい。 ベトナムでは梅よりも桃の方が早く咲くと彼女は言っていました。 この桜は、早咲きの桜で、大阪では桜が通常咲くのはもう少し先で3月終り頃から4月初めにかけてのことであるなどと説明しながら、この桜はアーモンドの花みたいだと言ったら、アーモンド?と怪訝な表情。発音が悪いのかと言い直してみたが通じない。ベトナムにはアーモンドの花はないのかと尋ねたら、「ない。」と言う。小生の知識と言うか記憶では、何となく中国南部から東南アジアにかけてアーモンドの花が咲くというイメージがあったので、アーモンドの花を口にしたのだが、アーモンドの花を実際に見たことがないので、日本ではアーモンドの花が咲くのか、と逆に尋ねられて困惑。いや私も実物は見たことがない、と腰砕けな「締まらない」話となりました(笑)。 アト10分位でバスに戻るとのことで、貴重な自由時間をお邪魔してはいけないと、「どうぞ日本を楽しんで下さい。」と申し上げて、バイバイ。再びMTBの人となりました。(同上) 吉田駅前で中央大通りにお別れ。 花園中央公園に立ち寄った後に帰宅。 以上が昨日の囲碁兼銀輪散歩の一部始終。 さて、今日もお天気はよし。午後にでも、久々に智麻呂邸にご挨拶に出向くこととするか。

2018.03.15

コメント(10)

-

偐万葉・ひろみ篇(その13)

偐万葉・ひろみ篇(その13) 本日は、シリーズ第290弾、偐万葉・ひろみ篇(その13)とします。 <参考>過去の偐万葉・ひろみ篇はコチラ ひろみちゃん8021氏のブログはコチラ 偐家持がひろみの郎女に贈りて詠める歌20首 並びにひろみの郎女が詠める歌4首ひろみ篇 ひろみ読みなど せよとかも リンクを貼りて 手抜きなるかも (注)ひろみ読み=ひろい読みのこと。み熊野の 浦の浜木綿(はまゆふ) 近畿でも 中部でもなし 奥まって候(そろ) (熊野水軍) ひろみの郎女が返せる歌1首み熊野の 花火華やか 三重県人 御存知ないの 近畿の人よ (伊勢志摩の友人からの贈り物)龍舌蘭 寡黙に咲くを はろばろと 見に来る人は みな饒舌蘭 (冗舌家持) (注)この歌は偐万葉掲載に当たって新たに作った歌です。 (リュウゼツラン)わが庭の レモンバームに 糸トンボ 来たりて言ふや この葉茶にせよ (糸家持)メヒシバの ごとやか弱く 宝石の ごと美しき これ糸トンボ (糸家持) ひろみの郎女が返せる歌1首糸トンボ レモンバームは お好きかしら 羽休ませる 夏の終わりに (レモンバームと糸トンボ)しらら浜 よくはしらねば 目に耳に 馴染みてあるも しらぬ浜なり (黒家持)ま熊野の 船はいづくや 千重に敷く 岩場にとどろ 光る波寄す (白浜) (千畳敷)蓮の実と 猫に押さるる 古徳利 割れてもこれは 叱らじとぞおもふ (徳利院) (注)初案「押さるか」を「押さるる」に、「割れしも」を「割れても」に修正。 (本歌)瀬をはやみ 岩にせかるる 滝川の われてもすゑに あはむとぞおもふ (崇徳院 詞花集228 小倉百人一首77) ひろみの郎女が返せる歌1首愛情も 猫に押さるか 古徳利 泣くに泣けない 割れて消えゆく (老兵は消え去る古徳利) (割れた徳利)妹が撮りし 楝(あふち)はいまだ 実の青く 葉裏にあるも それとも見えず (坂上憶良) (本歌)妹が見し 楝の花は 散りぬべし わが泣く涙 いまだ干(ひ)なくに (山上憶良 万葉集巻5-798) ひろみの郎女が追和せる歌1首おとがひを 伸ばし伸ばして 黄金(こがね)鈴 探しあぐねて いまだ青々 (低くなぁれ楝さん) (センダン<楝>)この雨の 止むらく待ちて いざ行かな 掘のもみぢに 煙るビル見に (大坂家持) (本歌)この雪の 消(け)残る時に いざ行かな 山橘の 実の照るも見む (大伴家持 万葉集巻19-4226)万葉に 鳥はあれども ほととぎす 花無くあるを 惜しとや言はむ母父(おもちち)の 寄り添ひ乗れる 三日月の 船の行く見ゆ 雲の波間に冬の庭に いやときじくに ほととぎす 花は咲けども 実にならじかも (トホホギス)(注)トホホギスは友人小万知氏の造語。 (本歌)我妹子が 形見の合歓木(ねぶ)は 花のみに 咲きてけだしく 実にならじかも (大伴家持 万葉集巻8-1463) (ホトトギス)蟷螂の 産屋抱へて 実もさはに 棘は立ち入り キンズと言へり (金豆家持) (キンズの実とカマキリの卵)このごろは 窮鼠の恐さ 知る猫も 少なくなりて 胡瓜かと言ふ (黒猫家持)つるばみの 妻より落つる A型の 菌にうつりて 病となりぬる (陽性院) (注)つるばみ=橡。クヌギ、コナラ、トチなどの木のこと。 (本歌)筑波嶺の 峰より落つる 男女の川 恋ぞつもりて 淵となりぬる (陽成院 後撰集777 小倉百人一首13)ははそ葉の 母がめでにし 桃の花 活けて面影 偲ぶ命日 (偐ひろみの郎女) (注)ははそ=柞。コナラのこと。万葉ではクヌギ やミズナラなどをも総称してハハソ と呼んだよう。 「ははそ葉(柞葉)の」は母に掛かる枕詞。 <参考歌>ちちの実の 父の命 ははそ葉の 母の命 おほろかに こころ尽して・・ (大伴家持 万葉集巻19-4164) (注)ちち=イヌビワのこと。 (桃の花と百合の花)トリネコの 違ひは知れど トネリコと シマトネリコの 違ひやいかに (トラネコ) (注)トリネコ=鳥・猫 (シマトネリコ)身はなけど 蓋はあるなり マンホール とりては記事と 今日もなすらむ (偐山人孔) (柏原市のマンホール)これやこの 上(かみ)にまゐれば 中下(なかしも)も まゐるが道と 太子は言へる (横の太子) (上ノ太子駅) (叡福寺)<追記> 下記コメント欄に追ひて和せる歌ありしにより是を追記するものなり。 よりて、ひろみの郎女の詠める歌は5首なり。横からは 遠き道なり 上の太子 中下近く 意志強く持て<注>掲載の写真はひろみちゃん8021氏のブログからの転載です。

2018.03.13

コメント(6)

-

微小血管狭心症

微小血管狭心症という病気のあることを、1ヶ月位前だったか、もう少し前だったかはっきりはしませんが、ともかく最近になって知りました。NHKの何かの番組で取り上げられていました。もう長年にわたって小生に生じているものとその症状がそっくりなのでありました。 どんな症状かと言うと、小生の場合は、みぞおちの辺りに、しこりのような重苦しい痛みの塊りが先ず生じます。その前兆として咽喉の辺りやこめかみ部分に不快な違和感と言うか痛みが生じることもあります。 みぞおちの痛みの塊りが、食道か気管かは分からないが、その何れかを通って徐々に上に移動。咽喉の奥が痛いような感じになって、次にこめかみから後頭部にかけて重苦しい痛みとなる。その間、常時、胸のあたりが重苦しく不快な感じが続く、場合によっては背中が痛くなることもあるという次第。 最初に、この発作(何という事もない状況で、突然にこの症状が現れるので、小生はこれを発作と呼んでいる。)が生じたのは通勤の帰宅の電車の中でのこと。心臓発作かと、不安になりましたが、強烈と言うよりズシ~ンと重苦しく、圧迫感のあるような鈍痛なのである。脈をとってみても規則正しく打って居り、異常は認められない。長くても30分位でこの発作は収まり、収まってしまうと痛みや不快感、圧迫感は嘘のように消えて何事もない普通の状態に戻る。 その後、月に一度位の頻度の時もあれば、一日に何度かという時もあり、数カ月から1年間以上も何ともないという時もあるというような、不定期、不確定な頻度で時々、この発作に襲われることがあるという状態で今日に至っている。 まだ、仕事が現役であった頃、オフィスで勤務中にこの発作に襲われた時に、その発作がまさに継続中に、同じビルにあった内科クリニックに受診、心電図やMRI検査を受けたことがあるが、異常は発見されず、偏頭痛か何かだろうと頭痛薬を処方するという医者。その薬が効いて頭痛が収まるまでの時間を尋ねると30分位だという。それで、頭痛薬はご遠慮申し上げました。この発作による苦痛の時間は、短ければ5分位、多くは30分もすれば雲散霧消してしまうからである。 そんなことで、これまで健康診断その他でも心臓その他に関して特段の問題も発見されず、小生のこの発作は「心因性」のものというのが定説となっていたのですが、仕事を止めて遊び暮らしている、つまりはストレスというものの余り無いと認められる現況下に於いても、度々に発作が起こることがあるので、「心因性」というのも当たらないことではないかというのが小生の印象で、予てより謎でありました。 ところが、先般のTVで紹介されていた微小血管狭心症というのを知って、色々調べてみて、小生のこの発作はこれに違いないと確信したのでありました。 普通の狭心症は、心臓の冠動脈が動脈硬化などで細くなって、血流が阻害されているもので、運動したり、体に何らかの急激な負荷がかかった場合に発作が起こることから、労作性狭心症とも呼ばれるが、その血管というのは幹線的な太い血管が細くなって血流が悪くなっているのが原因なのである。これは心臓カテーテル検査、つまり心臓の血管に造影剤を注入しこれを撮影すれば、その細くなっている血管の部位が特定でき、これを拡張する手術をすれば病気は治る。(注)この検査はかつて小生も受けたことがある。〇心臓カテーテル検査 2016.1.25. これに対して、微小血管狭心症というのは、普通の狭心症のような太い血管ではなく、そこから網目状に派生している毛細血管、もっと細い血管、つまり「微小血管」が細くなって血流が悪くなって起こるものなのである。微小血管の血流が悪くなっても、その影響は局所的なもので、心臓の動きに有意な変化を生ずるものではないため、心電図にもそれは現れず、また、カテーテル検査をしても写真には写らないので、専門医でない限りそれと気付かれることが殆どないとのことである。 この発作は、運動時に起こることはなく、デスクワークとか読書をしている時、時には寝ている時などにも起こります。安静時に起こる発作が特長なのである。PCに向かってブログを書いている時などにも起こりますが、そんな時はPCを中断し、発作が収まるのをひたすら待つこととなります(笑)。 心臓の筋肉のごく狭い領域、局所的に血流の不足が生じると何らかのメッセージ物質が放出され、それが脳に到達すると、脳はそれを胸とか咽喉とか頭とか背中とか、直接関係のない部位の痛みの信号として受け取っているのかもしれません。何にしても、平常通りの作業を続けられるような状態ではなく、それが収まるまでの間は、痛みと不快感で呻いているしかないのであります。しかし、これで死に至るというようなものではないので、まあ、我慢をすればいいだけのものではあります。 ネットで調べると、この微小血管狭心症というのは更年期の女性によく見られるものだそうです。閉経後エストロゲンという女性ホルモンが急激に低下することから、血管拡張効果のあるこのホルモンの低下の所為で微小血管が細くなってしまうことに原因があるそうな。あと、喫煙によっても血管が縮小するので、これも原因の一つらしい。小生は男性であるから、思い当たるのは喫煙しかないが、煙草を喫ったから発作が起こるということは、これまでの経験則では当てはまりません。喫煙習慣が動脈硬化を促し、そのような蓄積の中で、別の何かの要因が加わって、微小血管狭心症の発作が起こっているということなんでしょうか。<参考>微小血管狭心症をご存じですか・日本心臓財団HP 小生が健康面で抱えている「謎」はこの微小血管狭心症と思われる発作と視界に突然現れるギザギザに輝く金色光であるが、どちらも放置のまま、随分の年月が経過している。 もう一つ、左目の中の金色の虫というのもあったが、この虫は、いつの頃よりか居なくなっている。この虫のように、気がつけば、発作もギザギザの光も生じなくなっていた、という事であって欲しいものであります。<参考>左目の中に虫 2016.7.21.微笑する 血管でありたし 家持は 元より微小の この身なりせば (微笑家持)をみならの 病と言ふに 微小血管 狭心症 などて家持 これにしなれる (不精家持)(注)上2首目は、577、577の旋頭歌体の歌です。(「坂の上の雲」ならぬ「目の前の雲」)

2018.03.11

コメント(18)

-

囲碁例会・大阪城梅林

本日は囲碁例会の日。前回はインフルエンザで欠席したので、約1ヶ月ぶりの参加。例によって、自転車(MTB)で自宅を出発。 少し家を早くに出たので、途中、大阪城の梅林で時間潰し。梅林入口前に臨時の駐輪場があったので大いに助かりました。観梅を楽しむ。(大阪城梅林入口) 梅の木を1本、1本眺めるのもいいが、高い場所から全体を眺めるのもいい。(大阪城梅林を高い位置から撮る) この梅林のある区域は、片桐且元の屋敷があったらしい。(市正曲輪) 梅の香の漂う中、梅林を散策。 丁度、見頃とあって、結構な人出。(大阪城梅林) パノラマ撮影してみました。(同上・パノラマ撮影) 梅の品種も色々。(同上) しかし、品種名の書かれた札が吊り下げられているものを別として、その品種名などは皆目分からない。(紅梅) 分からないから、紅梅とか白梅とかと書くしかない(笑)。(同上) 梅林は天守閣の東側にある。 梅林から眺める天守閣はこんな感じです。(梅林から天守閣を望む) 入口近くで、ひと際目を惹いたのはこの紅梅。 紅千鳥という名前らしい。 この梅にはこの歌が似合うだろう。梅の花いまさかりなり百鳥の声の恋しき春来るらし (田氏肥人 万葉集巻5-834)(梅・紅千鳥) こちらの白梅は白加賀と書かれた名札が吊り下げられていました。(梅・白加賀)梅の花折りてかざせる諸人は今日の間は楽しくあるべし (荒氏稲布 万葉集巻5-832) 万葉人のように梅の枝を手折って遊ぶ訳にも参らねば、現代の諸人はカメラを向けて写真に撮るだけ。皆さん花にカメラを向けて居られます。 梅林でかなりの時間を潰しましたが、それでも早く着き過ぎるよう。遠回りして扇町公園に立ち寄る。(扇町公園) この公園には昔は扇町プールという名のプールがありました。その名残りを示さんと各コースのスタート台が公園入口にモニュメント兼椅子(まあ、椅子として利用していいのかどうかは知らぬことではあるが)として展示してある。 ここで、スマホを覗くと、1時間ほど前に友人のオ氏から電話着信があったよう。彼に電話を入れると、全く大した用ではなかった。暫く同氏と雑談。 会場の梅田スカイビル到着が12時過ぎ。駐輪場が満車で駐輪できない。係員の話では、スカイビルの何階かで確定申告の税務相談室が開設されていて、その来訪者によって、いつになく満車になってしまっているのだという。そう言えば、昨年もこの時期同様のことがありました。少し時間をやり過ごして再度行くと「空き」が出ていたのが昨年の例。今年もそれで行くかと、先に里山の一角にある喫茶店「Willer Express Cafe」で昼食とする。これまでの経験則から、この喫茶店は自転車を店先に駐輪して置いても問題ない店なのである。 昼食を済ませて、再び駐輪場に行くと、丁度一人の男性が自転車を取り出して出て行く処であった。上手いタイミングで1台分の空きが生じました。無事に駐輪を果たし、会場の部屋へ。小生が一番乗り。程なく村〇氏が来られる。彼と手合わせ。完敗。続いてやって来られた平〇氏と手合わせ、これも中央の白の大石が頓死して万事休すで完敗。本日も2戦2敗。これで今年は7戦全敗。まだ初日が出ない。どうも雑な打ち方になっているようですが、加えて直感も鈍っているようで、打ってから筋が悪いと自分でも気づくことがしばしば、こんなことでは負けて当然というもの。次から頑張ろう(笑)。 帰途、花園中央公園に立ち寄って、煙草休憩していて、今度は偐山頭火氏からのメール。どうも内容がいまいちよく分からないので、電話を入れたが出ない。で、返信メールを入力していると同氏より電話。土曜日に智麻呂邸に行くので一緒しないかというお誘いでありました。OKして午後2時頃に智麻呂邸に行くことと決まりました。

2018.03.07

コメント(6)

-

オオバンがいた

昨日の雉に続いて今日も鳥の「キジ」ではなく「記事」です。 今日、銀輪散歩の途次に「ペリカンの家」(馴染みの喫茶店の名前です。)に立ち寄り、珈琲休憩した後、智麻呂邸を訪問しようと南方向に恩智川べりを走る。走っていて、今日が火曜日であったことに気が付く。火曜日は智麻呂さんはデイサービスに行かれていてお留守である。で、智麻呂邸訪問は後日のこととし、花園中央公園に立ち寄って、少しばかり時間を潰してから帰宅することとしましたが、ここで珍しい鳥に出会いました。オオバンという鳥です。 この鳥の名を知ったのは5年前のこと。新潟の福島潟へ銀輪散歩した際に、野鳥の保護監視員をされている男性と偶々出会い、彼との雑談の中で教えていただいたものである。<参考>福島潟銀輪散歩 2013.2.3. そのような鳥が花園中央公園でも見られるとは思ってもみないことでありました。 甲高い声で鳴いている黒っぽい水鳥が、花園中央公園の遊水池に居るのが見えたので、自転車を停めて近付いてみました。遠目にはカイツブリかと思ったのですが、黒っぽい色と額の白い色からオオバンであることに気付きました。これは奇遇とカメラを向ける。<参考>オオバン・Wikipedia(オオバン) 鴨よりはひと回り小さく、カイツブリよりはひと回り大きい鳥である。 バンという鳥よりもひと回り大きいことからオオバンという名前で呼ばれるようになったらしいが、バンは額の模様が黄色であるのに対してオオバンは額の模様が白いので、その区別は容易であることなどは、前述の野鳥保護監視員の男性から教えていただいた知識である。 水鳥なのに足に水掻きがないので、泳ぐのが余り得意でなく、首を前後に動かせて、推進力の足しにしている、などという知識も彼からのものであります。(注:追記2021.2.4.) オオバンには水掻きがないという上述の文章は誤りで、バンには水掻きがないが、オオバンには水掻きがあるようです。オオバンの話とバンの話を混同してのヤカモチの誤解であったようですので訂正して置きます。また、バンの額板は黄色ではなく赤っぽい色のようです。<参考>バン、オオバンの生態(同上) オオバンが居るなら、バンも居るかも知れない。バンにもお目にかかりたいものである。(同上) オオバンは「大鷭」と漢字表記するが、ご本家・大伴家持の「大伴」も音読み(追記・注)では「オオバン」であるから、何やら親近感を覚えなくもない鳥であります(笑)。(追記・注)大は訓読み、伴のみが音読みですから、正確には「湯桶読みでは」と言うべきですが。(同上) この鳥、水面に浮かんだ草の茎などを咥えて首をぶるぶる振るわせていましたから、草食なのだろうと思いましたが、ウィキペディアの説明では、魚や昆虫なども食べる雑食性だとのこと。葦辺行く 鳥の額に ある模様 白きを見れば オオバンとぞ思ふ (鷭皇子)(本歌)葦辺行く 鴨の羽がひに 霜降りて 寒き夕は 大和し思ほゆ (志貴皇子 万葉集巻1-64)

2018.03.06

コメント(6)

-

野つ鳥きぎし

昨日の日記に銀輪散歩でこれまでに見掛けた鳥の写真のいくつかを掲載しましたが、その他にも、先日のケリ(鳧)を始め、雀や烏や鳩は言うに及ばず、青鷺、白鳥、オオヒシクイ、バン、鵜、カイツブリ、ヒヨドリ、セキレイ、カワセミ、ヨシキリ、トンビなども写真に撮って掲載したかと思うのだが、総じて鳥の写真は余り出来のよくないものが多い。そんな中で、先日雉を撮影することができたのは幸運でした。(雉) 雉は、万葉では「きじ」ではなく「きぎし」である。(同上) 万葉集には雉の歌は9首ある。(同上) うち4首が大伴家持の歌である。 家持の好きな鳥と言えばホトトギスが先ず思い浮かぶのであるが、どうやら雉もお気に入りの鳥であったようだ。 ということで、今日は雉の万葉歌をご紹介して置きます。 海神(わたつみ)は くすしきものか 淡路島 中に立て置きて 白波を 伊予に廻(もと)ほし 居待月(ゐまちづき) 明石の門(と)ゆは 夕されば 潮を満たしめ 明けされば 潮を干(か)れしむ 潮騒の 波を恐(かしこ)み 淡路島 磯隠(いそがく)り居て いつしかも この夜の明けむと さもらふに 眠(い)の寝(ね)かてねば 滝の上の 浅野の雉(きぎし) 明けぬとし 立ち騒くらし いざ子ども あへて漕ぎ出(で)む 庭も静けし (万葉集巻3-388)(海の神は神秘なものだ。淡路島を中に立て置いて、白波を四国の海岸にぐるりとめぐらし、<居待月>明石海峡からは、夕方になると潮を満たし、明け方になると潮を干させる。潮鳴りがする満潮の波が恐ろしいので、淡路島の磯に隠れて、いつになったらこの夜が明けるのかと、潮の様子をうかがい待機して、眠ることもできないでいると、早瀬のそばの浅野の雉は、もう夜が明けたと立ち騒いでいるようだ。さあ、船人たちよ思い切って漕ぎ出そう。海面も静かだ。)(注)居待月=十八日の月。満月に近く明るい月ということで、明石に掛かる枕詞。かけまくも あやに恐(かしこ)し 我が大君 皇子(みこ)の命(みこと) もののふの 八十伴(やそとも)の男(を)を 召し集(つど)へ 率(あども)ひたまひ 朝狩に 鹿猪(しし)踏み起こし 夕狩に 鶉雉(とり)踏み立て 大御馬(おほみま)の 口(くち)抑(おさ)へとめ 御心(みこころ)を 見(め)し明(あき)らめし 活道山(いくぢやま) 木立の茂(しげ)に 咲く花も うつろひにけり 世間(よのなか)は かくのみならし 大夫(ますらを)の 心振り起こし 剣太刀(つるぎたち) 腰に取り佩(は)き 梓弓 靫(ゆき)取り負ひて 天地(あめつち)と いや遠長(とほなが)に 万代(よろづよ)に かくしもがもと 頼めりし 皇子の御門(みかど)の 五月蠅(さばへ)なす 騒く舎人は 白栲(しろたへ)に 衣(ころも)取り着て 常なりし 笑(ゑ)まひ振舞(ふるま)ひ いや日異(ひけ)に 変(か)はらふ見れば 悲しきろかも (大伴家持 万葉集巻3-478)(心にかけて思うことも、まことに恐れ多いことである。我が大君、安積皇子さまが、あまたの臣下のますらおたちを、呼び集め、引き連れて、朝の狩に獣を踏み立て起こし、夕べの狩に鳥を踏み立て、飛び立たせ、ご愛馬の手綱を取り、眺めてはお心を晴らされた、活道の山の、木々の茂みに咲く花も散ってしまった。世の中はこのようにも無常のものであるようだ。ますらおの心を奮い起こし、剣大刀を腰に取り佩き、梓弓を手に、靫を背に負い、天地とともに永久に、万代までもこのようであったらなあ、と頼みにしていた皇子の宮殿の、<五月蝿なす>活気に満ちてお仕えしていた舎人たちは、真っ白に喪服を着て、いつもの笑顔も振舞いも、日ごとに変って行くのを見ると、悲しいことだ。)(注)安積皇子の急死を悼んで大伴家持が作った歌6首のうちの1首。春の野に あさる雉(きぎし)の 妻(つま)恋(ごひ)に おのがあたりを 人に知れつつ (大伴家持 万葉集巻8-1446)(春の野に餌をあさる雉が、妻を恋うて鳴き、自分の居場所を人に知らせている。)雉鳴く 高円(たかまと)の辺に 桜花 散りて流らふ 見む人もがも (万葉集巻10-1866)(雉の鳴く高円の辺りで、桜の花が散って流れるようだ。誰か一緒に見る人が居たらなあ。)あしひきの 片山雉(きぎし) 立ち行かむ 君に後れて うつしけめやも (万葉集巻12-3210)(<あしひきの>片山に住む雉のように、発って行くあなたに取り残されて、正気でいられましょうか。)(注)片山=片方が山の斜面になっている場所。崖地のこと。隠口(こもりく)の 泊瀬(はつせ)の国に さよばひに 我が来たれば たな曇り 雪は降り来(く) さ曇り 雨は降り来(く) 野つ鳥 雉(きぎし)は響(とよ)む 家(いへ)つ鳥 鶏(かけ)も鳴く さ夜は明け この夜は明けぬ 入りてかつ寝む この戸開(ひら)かせ (万葉集13‐3310)(<こもりくの>初瀬の国に妻問いに私がやって来ると、一面に曇って雪は降って来る。空が曇って雨は降って来る。<野つ鳥>雉は鳴き声を響かせ、<家つ鳥>鶏も鳴く。夜は明るくなり、この夜は明けてしまう。中に入って共寝をしよう。この戸をお開けなさい。)武蔵野(むざしの)の をぐきが雉(きぎし) 立ち別れ 去(い)にし夕(よひ)より 背ろに逢はなふよ (万葉集巻14‐3375)(武蔵野のくぼ地に住む雉のように、立ち別れになって、行ってしまわれたあの晩から、夫には逢えないでいることよ。)(注)をぐき=窪地の意か。 上二句は、「立ち別れ」を導くための序詞。杉の野に さ躍る雉(きぎし) いちしろく 音(ね)にしも鳴かむ 隠(こも)り妻かも (大伴家持 万葉集巻19‐4148)(杉の野で跳ねまわる雉がはっきりと声を立てて鳴くのだろう。隠り妻がいるのだろうか。)あしひきの 八つ峰(を)の雉(きぎし) 鳴き響(とよ)む 朝明(あさけ)の霞 見れば悲しも (大伴家持 万葉集巻19‐4149)(<あしひきの>峰々の雉の鳴き声が響き渡っている、朝方の霞は見ていると物悲しくなる。)

2018.03.05

コメント(6)

-

墓参・山笑ふ

今日はポカポカ陽気。 朝のうちに墓参。 墓への坂道を上って行くと、暑くなってきて上着を脱いで腰に巻いて・・それでも暑くて少し汗ばむ位の陽気でありました。(今日は門前の言葉もなし。) 陽気の所為か、いつものお寺の門前の言葉も貼り出されてなくて「無言」。こんなことは初めてのことでありましたが、無言というのも何やら含蓄があっていい、などと写真に収めることとしました(笑)。(山笑ふ) 墓に到着。裏山は笑っているような感じ。 季語では、春の山は「山笑ふ」、夏の山は「山滴る」、秋の山は「山装ふ」、冬の山は「山眠る」ということになっているが、これから暫くは山にも笑っていただくことといたしましょう。 さて、わが家の墓であるが、何と墓前には真新しい花。妹か誰かが先にお参りしたようである。線香だけ手向けて、持参の花は、近くにある叔父のお墓に供えようと、そちらに廻るが、叔父のお墓にも真新しい花。再度、元に戻って、我が家の墓の隣の親戚のお墓に花を手向けることとしました。 今日は門前の「無言」と言い、何やらいつもと勝手の違うことが重なりました。山が笑っていたのはそういうことであったのかと納得(笑)。 午後からの銀輪散歩で見掛けた鳥はこれ。 ツグミかと思ったが、鳥の知識は貧弱にて、名前はどうもよくわからないのであります。(ツグミだろうか?) 本日、見かけた鳥ではないが、これはムクドリだろうと思う。(ムクドリ) 余り鮮明ではないが大きいサイズの写真だとこんな感じ。(同上) 過去の銀輪散歩で見掛けた鳥もついでに再掲載すれば、(燕)(カモメ)(コサギ)(カモ)(同上) まあ、キリが無いので、この辺にして置きます(笑)。<参考>フォト蔵のけん家持・鳥アルバム写真はコチラから。

2018.03.04

コメント(2)

-

偐万葉・ふぁみキャンパー篇(その13)

偐万葉・ふぁみキャンパー篇(その13) ブログ更新サボっているうちに3月になってしまいました。3月最初の記事は偐万葉シリーズ第289弾、ふぁみキャンパー篇(その13)とします。<参考>過去の偐万葉・ふぁみキャンパー篇はコチラからどうぞ。 ふぁみり~キャンパー氏のブログはコチラからどうぞ。 偐家持が湯麻呂に贈りて詠める歌23首イタドリは いたくなとりそ すぎたるは からだに毒と ひとはいふなり (すかんぽ皇子)猿に似る われにしあれど 酒飲みて 酔ひたる人の ほどにも似ざる (大伴偐猿持)飲まざるも 猿にしあれば 酒飲みの 猿に似ざるも 猿にしあれり (大伴偐猿人)何となく 南の海の 色見ては 越後の海の 色の寒しも初春に 越後の君の 選びたる 野菜は摂津の 君がつくりし (河内家持)銀輪も かけるものなら 歌とふも 言の葉かけて 詠むものならし (駄洒落家持)鶴亀に まつたけうめを 選びたる 背子にし吉事(よごと) いや重(し)けここだ (本歌)新(あらた)しき 年の始めの 初春の 今日降る雪の いやしけ吉事 (大伴家持 巻20-4516)ヤカモチは 下戸にしあれば 新年の 饗(あへ)にもお茶を 酒とやなしつ (茶化持) (本歌)大君は 神にしませば 赤駒の はらばふ田居を 都となしつ (大伴御行 万葉集巻19-4260) 大君は 神にしませば 水鳥の 多集(すだ)く水沼(みぬま)を 皇都(みやこ)となしつ (万葉集巻19-4261) (弥彦神社の奉納酒) (下田の白鳥公苑)友逝きて こころぞ痛し 冬空ゆ つぎて間なくし 降れる雪かも絵画展 あれこれ見つつ 生駒山 君し選ぶか 雲ぞ立つ山時世へて 移り変りぬ ひなの意味(筆蕪蕉) (元句)草の戸も 住替る代ぞ ひなの家 (芭蕉 おくの細道) (わしまの吊り雛)いづくにて 今はおはすや 桜姫 迎へに行かめど 道の知らなく (内勤ふぁみ麻呂) (本歌)山吹の 立ちよそひたる 山清水 汲みに行かめど 道の知らなく (高市皇子 万葉集巻2-158) (越後長野温泉・嵐渓荘)梅の花 咲くはいづくや 田上の野 行きてやわれも 見まくの欲しき (梅家持) (田上梅林公園)水芭蕉 芭蕉も草鞋に 結ばぬや (水蕪蕉) (元句)あやめ草 足に結ん 草鞋の緒 (芭蕉 おくのほそ道) (水芭蕉)桜花 待てど出で来ず 水芭蕉 咲きて村松 行くやわが背子 (本歌)ほととぎす 待てど来鳴かず あやめ草 玉に貫く日を いまだ遠みか (大伴家持 万葉集巻8-1490)願はくは 花の下でも われ走らむ それ買ひ食ひの 主人らは置き (光犬氏)願はくは 鼻の先にて ものな食ひそ わがみやびなる 思ひぞ乱る (光犬氏) (本歌)願はくは 花の下にて 春死なん そのきさらぎの 望月の頃 (西行 山家集77) (光犬氏)能生はそれ 混むがつねなり 名立にと 君立ち寄るや 奥の細道 <参考>「十一日快晴。暑甚シ。巳ノ下尅、高田ヲ立。五智・居多ヲ拝。名立ハ状不届。 直ニ能生ヘ通、暮テ着。」(「曾良旅日記」) (海テラス名立)白壁の 湯ではいまいち 白崖と 言(ゆ)ふもいかがと ほわいとくりふ (面白い恋人) (塩の道温泉「ホワイト・クリフ」)食ふことの いや遠みかも 柘榴の実 割れてもつひに 食はむと思はじ (柘榴院) (本歌)瀬をはやみ 岩にせかるる 滝川の われてもすゑに あはむとぞおもふ (崇徳院 詞花集228 小倉百人一首77)春立てる 霞の空に 日の出なる 拉麺よしと 君言ふらむか (背脂家持) (関連文)春立てる霞の空に、白川の関こえんと、そぞろ神の物につきて心くるはせ・・ (芭蕉 おくのほそ道) (日の出製麺らーめん)ヤカモチの 碁を見て人の 言ふなるは 下手の考へ 休むに似たり道の辺の 除雪を見てや 湯麻呂言ふ 下手な除雪は 三条(惨状)に似たり (三条市の雪道)これやこの パンとふパンは 多けれど わが食ふべきは 中村屋のパン (燕湯麻呂)あれやこれ 君がよしとす とりどりの パン食ひたけど 遠き燕市 (ホームベーカリー中村屋) (ハンバーグパン)(注)掲載写真はふぁみり~キャンパー氏のブログからの転載です。

2018.03.01

コメント(7)

全17件 (17件中 1-17件目)

1