2018年07月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

第203回智麻呂絵画展

第203回智麻呂絵画展 久々に智麻呂絵画展を開催いたします。 前回の開催が先月19日ですから、41日ぶりの開催となります。 では、ごゆるりとご覧下さいませ。<参考>過去の智麻呂絵画展は下記からご覧になれます。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ フォト蔵アルバム「智麻呂絵画集」はコチラ。 先ずは、このような絵から。(Mitleben) 前回開催日6月19日の前日18日は大阪北部地震のあった日。 地震のあった後、ご近所に住むさわちゃんとけんちゃんの姉弟が智麻呂ご夫妻のことを気遣い、パンや果物や飲み物など沢山の差し入れを持って来てくれたそうです。上の絵はご厚意への感謝の意味でその一部を描かれたものであります。智麻呂邸もかなり揺れたそうですが、特段の被害はなく、不都合も生じなかったのですが、このように気遣って下さるご近所があるということは、何んと有難く、心強いことでしょう。 タイトルのMitlebenはドイツ語。共に生きる、というような意味です。ヤカモチ館長が勝手に付けさせていただきました。 次の2点は智麻呂氏のお誕生日に関連してのもの。(智麻呂バースデイ、マンゴーケーキ) 智麻呂氏は7月生まれ。今月1日の若草読書会に、ひろみの郎女さんが、そのお祝にとお持ち下さったもので、少し早めのお誕生日会とし、ハッピーバースデーのお決まりの歌とローソクのセレモニーの後、皆でいただきました。(ガーベラ) こちらは、智麻呂氏がデイサービスで通って居られる施設、福寿苑でお誕生日祝いとして頂戴したガーベラです。 デイサービスで通って居られた、もう一つの施設「アンデスのトマト」はこの3月末で、当該サービスの提供を中止されることとなり、4月からは別の施設を利用されています。 次はタイマツバナ。(タイマツバナ) これは、ヤカモチ館長のブログ友だちであるビッグジョン氏のお庭に咲いた花で、同氏がご自身のブログにてご紹介されていたものであります。下記<参考>の同氏記事に掲載の写真をプリントアウトして智麻呂氏にお届けしたら、このような絵になった次第。<参考>ビッグジョン氏のブログ記事「タイマツバナの季節」https://plaza.rakuten.co.jp/kansonaikikata/diary/201807040000/ 同氏のご説明によると、この花はシソ科の多年草で、ヤグルマハッカ(矢車薄荷)、ベルガモット、ビーバーム、ホースミント、モナルダなどと色々な別名があるとのことです。 このタイマツバナの写真と同時にお届けしたのがアロエの花の写真。こちらは、ヤカモチ館長のブログ記事に掲載のものでありますが、これも絵になりました。<参考>墓参・山麓の道から 2017.12.28.https://plaza.rakuten.co.jp/yakamochi35/diary/201712280000/(アロエ) 次は、フクシアという花。 小万知さんの写真集からこの花の写真を選び、絵にされました。 絵の題材に困ると、小万知写真集の出番となることが多いようですが、この花の珍しい姿形が智麻呂氏の興味を引いたようです。(フクシア) 次のハナショウブも小万知写真集からの絵だろうと思います。 アヤメ系統の花は智麻呂氏のお気に入りの花ですから、絵にするのも手慣れたもののようです。(ハナショウブ) 次の絵は、フルーツゼリーの詰め合わせに入っていたラベルの絵を写生されたのではないかと推察しますが、詳細は存じ上げない。 このフルーツゼリーは小万知さんが先の1日の読書会に差し入れて下さったものでありました。ご本人は他用でご欠席だったのですが、小万知フルーツゼリーとなってご参加下さったという次第。(小万知・フルーツゼリー) 次の百合は、偐山頭火さんが絵の題材にとお持ちくださったものだと記憶します。同氏のお庭に咲いていたものかと。 野生の百合は俯いて咲くが、園芸種のそれは上を向いて咲く、TVか何かでそんな話を聞いた気がしますが、正確な話かどうかは存じ上げぬ。(偐山頭火の百合) 高嶺の百合のそれよりも・・は、あざみの歌。われもまた高値の花の百合よりも 野の花あざみよしとや摘まむ(偐家持)と、たかね 違いに、思いましたが、何れであれ、もはやその季節ではなく、祥麻呂氏の朝顔にバトンタッチといたします。(祥麻呂の朝顔) これは入谷朝顔市の朝顔だろうと思いますが、千葉ご在住の祥麻呂氏から智麻呂邸に贈られて参ったものであります。こちらも高値の花でありますな(笑)。 次のグラジオラスについては、ヤカモチ館長の取材忘れか健忘症のゆゑか手許に情報がありませぬ。それ花は咲きてもの言ふものなれば はたであれこれ言はぬが花か(偐家持)(グラジオラス) 以上、11点の新作をご紹介申し上げました。 これにて、第1回展からの総出展智麻呂絵画点数は1886点となりました。2000点までアト114点であります。引き続き智麻呂絵画へのご支援、ご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。 本日も、ご来場、ご高覧賜り、ありがとうございました。<参考>上記のひろみの郎女さん、偐山頭火氏のブログは下記です。わかくさ日記https://plaza.rakuten.co.jp/wakakusa163/。河内温泉大学https://blogs.yahoo.co.jp/gourmet_1212

2018.07.30

コメント(12)

-

高石・和泉・泉佐野・田尻銀輪散歩(その3)

(承前) 和泉府中駅発日根野行き普通電車に乗車。 日根野駅到着。電車は車庫入りするようだが、ふと見ると高校生が窓にもたれて居眠り。日根野に着いたことに気が付いていないよう。ホームから窓ガラスをトントン叩いて彼を起こす。最初はキョトンとしていたが、直ぐに状況は理解したよう。笑いながらホームに出て来た。 次の和歌山行きは15時06分発。暫くホームのベンチで待っていたが、暑いので冷房のあるホーム待合室に移動。すると、そこに先程の高校生君。何やら問題集だか参考書だかを読んでいる。彼の隣に座るも、勉強の邪魔をしてはいけないと声は掛けないでいた。 やがて、目の前に電車がやって来た。見ると「関空快速」と表示されている。これが出た後に和歌山行きが来るのかとのんびり構えていたが、ほぼ、15時06分になって居るのに、この関空快速は発車しない。ひょっとして、と思った時、隣の高校生君が「どちらまで行かれるのですか?」と聞いて来た。「次の駅の長滝まで。」と答えると、「それなら、この電車の後方車両です。」と教えてくれる。彼もそれに乗るよう。走って、後方車両に飛び乗る。何とか間に合った。高校生君はもっと後ろの車両に乗ったよう。若者と老人の差、それとも自転車の入ったバッグを肩にしている者とそうでない者との差であるか、彼の方がはるかに速く走った(笑)。 ひと駅で長滝駅到着。再びトレンクルを組立てて出発である。 長滝駅の改札口は駅の北東側、和歌山方面を向いて右側にある。改札を出て左に行くと府道248号である。これを左に取って、踏切を渡り、南東へ道なりに進む。何番目かの辻で右に道を入らねばならないのだが、やり過ごしてしまったようで、目の前に上之郷小学校の校舎。これは来過ぎたと右に入るが、入り組んだ路地で迷路状態。忽ち方向感覚が狂ってしまい、殆ど出鱈目に走っているに近い。これではいかんと元の道に戻ろうとして小さな公園(記憶が曖昧で自信がないが中村公園という表示があったような気がする。)の脇を通りかかる。これではないか、と中に入って行くと、果たして、その通りでありました。 何処へ行こうとしていたかと言うと、衣通郎姫(そとほしのいらつめ)の墓なのであります。(衣通姫の伝説と宮跡の碑) 衣通郎姫(現地の表示では、衣通姫)というのは、第19代・允恭天皇の寵妃である。允恭天皇は仁徳天皇の第4皇子。母は磐之媛。皇后は忍坂大中姫(おしさかのおほなかつひめ)である。衣通郎姫は皇后の妹。「容姿すぐれてならび無し。そのうるはしき色、衣よりとほりて、てれり。」(日本書紀)という絶世の美女であったようで、天皇の目にとまり、紆余曲折を経て、天皇の寵愛を受けることとなるが、これに嫉妬する皇后を恐れて、天皇は、河内の茅渟に宮を建て、彼女をそこに住まわせ、狩にかこつけて彼女のもとに通う。 日本書紀には「しばしば日根野に遊猟したまふ」とある。 その茅渟の宮趾が此処だと言う訳である。公園の一隅に「茅渟宮舊蹟」と刻まれた石碑が建てられてあり、その奥には、彼女が詠んだ歌が刻まれた墓碑がある。(中村公園) 天皇が余りにも頻繁に茅渟の宮に通うので、皇后に「回数を減らしなさい、民が迷惑します。」と叱られてしまう。それで以後は天皇の行幸が稀になったと日本書紀は記しているから、允恭天皇は皇后に頭が上がらない気の弱い天皇であったようだ。 そんな折に衣通郎姫が詠んだ歌がこれである。とこしへに 君も会へやも いさな取り 海の浜藻の 寄る時時を(日本書紀) 原文:等虚辭陪邇 枳彌母阿閉椰毛 異舎儺等利 宇彌能波摩毛能 余留等枳等枳弘 (すっかり安心して、いつも変わらずに、あなたにお逢いできるのではありません。海の浜藻が波のまにまに岸辺に近付き漂うように稀にしかお逢いできていません。もっと度々お出で下さいませ。)(注)とこしへ=床石上が語源。盤石、安定の意から不変の意が派生した。いさな取り=海にかかる枕詞。いさなは鯨魚。(衣通郎姫の墓)<参考>衣通姫・Wikipedia 墓石に刻まれているのは、衣通郎姫の上記の歌の原文の方である。従って、これも歌碑と言うべきであるが、お墓になってしまっては、歌碑とは呼びにくい(笑)。 それはさて置き、この歌を贈られた允恭天皇は「この歌は他の人に聞かせてはいけないよ。皇后が聞いたら恨みに思うから。」と言う。何処までも皇后にびくびくの天皇である。 允恭天皇の宮の所在について日本書紀には記載がない。住所不定、ホームレス天皇であった筈もないから、書き忘れたよう。古事記によると遠飛鳥。大和飛鳥と見られるが、これを河内飛鳥とする説もある。何れであれ、此処、泉佐野市上之郷とは随分離れている。大和飛鳥なら加えて山越えであるから、衣通郎姫との関係では河内飛鳥に宮があったとする方が自然かも知れない。尤も、茅渟宮の前後では藤原宮(大和飛鳥のお隣)が彼女の居所であるから、やはり大和飛鳥の方が自然か(笑)。 允恭の母・磐之媛皇后は仁徳の浮気に激怒し別居してしまうが、忍坂大中姫皇后はそこまでは嫉妬しなかったよう。允恭天皇との夫婦仲も悪くはなかったようで、5男3女をもうけている。安康天皇と雄略天皇は彼女の息子である。 万葉集第1巻の巻頭を飾る雄略天皇と万葉集第2巻の巻頭を飾る磐之媛皇后は、古代を代表する第一の男、第一の女とされるが、二人の関係は祖母と孫の間柄なのである。 中村公園を出て、もと来た道に戻ろうとするが、方向感覚がおかしくなっているので、ともかくも上之郷小学校の校舎を探す。やみくもに走っていて、立ち寄った川がこれ。樫井川と橋の欄干に記載がありました。(樫井川・上流側) 帰宅して調べると、この川は、和歌山県打田町北部の紀泉の山に発する二瀬川と泉佐野市南部の和泉山地に発する犬鳴川とが泉佐野市大木で合流して樫井川となり、泉佐野市と泉南市の市境を流れて泉南市岡田で大阪湾に流入する、全長16.3kmの河川である。 上之郷小学校から南へ、かなり離れてしまったよう。北に戻り同小学校の裏側を廻って、北側の校門前に来たところで、ようやくにやって来た道路を発見、長滝駅方向に戻る。 次に目指すのは塙団右衛門の墓。 允恭天皇の時代から大坂の陣の時代まで一気に1000年余を走り抜けるのであるから、支離滅裂と言うか、脈絡の無い暴走という奴である(笑)。 JR阪和線踏切を越えて府道248号を直進。この道は府道64号に突き当たる。左折して府道64号を行けば道路脇にその墓がある筈なのである。持参した地図でこれを確認して進む。 踏切から600mほど来たところで、右手に何やら由緒ありげな神社が目に入ったので立ち寄ってみた。 下調べの時は、この神社の存在に気が付いていなかったので、言わばオマケの立ち寄りであるが、こういうオマケも銀輪散歩の楽しさではある。 蟻通神社とある。衣通姫墓に蟻通神社。何やら語呂合わせのような取り合わせとなりましたが、これも縁です。(蟻通神社) 鳥居前の木製の碑には謡曲「蟻通」のことが紹介されている。 「蟻通」という謡曲のことは存じ上げなかったが、紀貫之とこの神社の神様にまつわる話であるようです。(謡曲「蟻通」の碑)(蟻通神社境内・舞殿)(同上・拝殿)<参考>蟻通神社(泉佐野市)・Wikipedia 広い境内、風格のある佇まいである。 鳥居の右側、府道248号に沿った境内地に紀貫之冠之淵の碑がある。(紀貫之冠之渕の碑と紀貫之歌碑) 紀伊国から京へと帰る旅の途中、紀貫之がこの神社の境内を乗馬のまま通り過ぎようとしたら、突如、一天かき曇り、風雨が吹き付けて来て、彼の冠を吹き飛ばし、馬が倒れ瀕死の状態になってしまう。来合せた里人が言うには、これはこの神社に祀られている蟻通し神の祟りだから、お祈りしてお詫びしなさい、と言う。そこで、貫之が次の和歌1首を奉じてお詫び申し上げたところ、風雨は止み、馬も元気を回復した、という伝説が伝えられているとのこと。かさくもりあやめも知らぬ大空にありとほしをば思ふべしやは ヤカモチは自転車から下車して、鳥居脇に駐輪の上、参拝いたしましたので、いかなる変事も生じませんでした。尤も、ヤカモチは帽子が嫌いで、炎天下でも無帽であるから、仮に突風が襲って来ても貫之さんのようにそれを飛ばされてしまうということはなかったでしょう。(同上) 蟻通神社を出て500mほど行くと府道64号に突き当たる。 これを左に折れて500mほど先、長南中学を過ぎた辺りに、大きな池があり、これを分断するように池の中央を道路が通っている。 左側(南側)の池はオニバスがびっしりと水面を覆っている。(オニバスの池) 右側(北側)の池は、菱だろうか。これも水面に繁茂している。 どちらも、ちょっとした景観である。 しかし、池の名前は確認できなかった。(菱の池) 池から100mほど進んだ処に、目指す塙団右衛門の墓がありました。(塙団右衛門の墓)<参考>塙直之・Wikipedia 万葉とは、エンもユカリもない団右衛門さんであるが、大阪の陣で豊臣方にて戦った武将たちについては、真田幸村、木村重成、後藤又兵衛、薄田隼人正などの墓は訪ねているが、塙団右衛門の墓は未訪問なので、衣通郎姫墓訪問のついでに立ち寄ってみようと思った次第。 司馬遼太郎の短編小説に「言い触らし団右衛門」というのがある。 その中に、この樫井の地で討死した塙団右衛門の辞世の詩なるものが記されているので、それを転記して置きましょう。 中夏依南方 留命数既群 一生皆一夢 鉄牛五十年(同上・説明碑) 塙団右衛門の墓から400mほど府道64号を進むと府道251号に突き当たる。これを右折し、国道26号、南海本線吉見ノ里駅を過ぎ、ひたすら海岸べりまで走る。りんくう吉見北緑地の手前の住宅団地で少し道を右往左往するが、海岸線を走る府道63号に出ることができた。 この辺りは田尻町。大阪人たるヤカモチであるが、大阪府内市町村の中に田尻町というのがあるとは知らなかった。目の前に現れた巨大な橋は田尻スカイブリッジ。田尻港の湾の上を通っている橋で両サイドに歩道もあって、歩いても渡れる橋である。夕日が美しいデートスポットとか書かれている記事を見たが、夕日が落ちるまで待っていては熱中症になるというもの。(田尻スカイブリッジ)(同上) 橋を上り切ると、関空大橋とその先にある関西国際空港が遠望され、海の青さと相俟って素晴らしい眺めである。手前眼下は田尻港の入江になるのだろう。(田尻スカイブリッジから関空大橋を望む) ズームで撮ると関空大橋を通行する車もよく見える。(同上アップ) 目を転ずると進行方向にはりんくうタウン駅のある高層ビルが聳えている。神社や墓や歌碑などを見て来た目には、海と近代的吊り橋と白い高層ビルの眺めは何か新鮮である。(田尻スカイブリッジからりんくうタウンを望む) 田尻スカイブリッジを渡り切ると、左側に広がる海岸緑地、マーブルビーチでは、家族連れなどがバーベキューをしたり、日光浴をしたりしてくつろいでいましたが、ヤカモチは通り過ぎるだけ。(マーブルビーチから関空大橋と関西国際空港を望む) ようやくにして、りんくうタウンに到着です。 トレンクルをたたみ、輪行バッグに収納して、たまたまやって来た南海電車の関空特急・ラピートに乗車して帰宅です。今更ですが、初めてラピートに乗車しました(笑)。 これにて、「高石・和泉・泉佐野・田尻銀輪散歩」全3巻完結であります。3日間もお付き合い下さり、有難うございました。(完)

2018.07.29

コメント(2)

-

高石・和泉・泉佐野・田尻銀輪散歩(その2)

(承前) 昨日の日記の続きです。 聖神社から信太森葛葉稲荷神社に向かう処で終わりましたので、そこから始めます。聖神社はかなり高い地にあるので、一気に坂を下ることになる。予定では、坂の途中、未だ高い位置の府道新30号を南に進み突き当りで右に曲がり西に下り、幸小学校南で左折、細い路地を進んで和泉中学校前で府道30号(旧)に合流という段取りであったのだが、信太の森のもう一つの候補地、信太森葛葉稲荷神社をやり過ごしては平仄を欠くことになると言うもの。新30号の広い道を渡り、次の道で右折し、中央寺の先の辻を左折、南海電車本線の踏切を渡ると信太森葛葉稲荷神社前である。 この道すがら昼食の店を探しながらの走行であったが結局見つからず、神社へのご挨拶を先に済ませることとする。(信太葛葉稲荷神社) こちらの境内は狭く、何やらごちゃごちゃとした感じ。(同上・拝殿)(同上・由緒ほか)(葛葉伝説) 上の伝説の歌の歌碑が拝殿の左手にある。(うらみ葛の葉の歌碑)恋ひしくは 尋ね来てみよ 和泉なる 信太の森の うらみ葛の葉 この歌碑の背後にあるのが、神木のクスノキ。 千枝のクス、知恵のクス、夫婦クスなどとも呼ばれているそうな。(神木のクスノキの大木)(同上・説明碑) 神木のクスノキの左側には葛の葉の姿見の井戸がある。(葛之葉姿見の井戸)(和泉式部歌碑)秋風はすこし吹くとも葛の葉のうらみがほにはみへじとぞおもふ(注) 秋は「飽き」と掛けている。 「うらみ」は「裏見」と「恨み」を掛けている。 この歌は、和泉式部と彼女の最初の夫・和泉守橘道貞との間で離別する話が持ち上がった時に、親友の赤染衛門が式部に「うつろはでしばし信田の森を見よかへりもぞする葛の裏風」(歌意:宮様のもとに上がるのをやめて、しばらく辛抱して様子を見たらどうかしら。葛の葉が風に翻るように、あなたのもとに帰って来るかもしれませんよ。)という歌を贈って来たのに対して、式部が返した歌である。 歌碑では「すこし吹く」となっているが、和泉式部集(岩波文庫)では「すごく吹く」となっていて、歌の意味からは「すごく」の方が正しいように思う。あの方(道貞のこと)が私に飽きて辛く当ったとしても恨み顔は見せまいと思う、というのが歌の意味でしょうから、「少し吹く」では意味が弱いと言うか、やさしい感じになってしまうではないか。 まあ、結論から言えば、二人は離婚し、和泉式部さんは、冷泉天皇の第三皇子・為尊親王、その死後はその弟の第四皇子・帥宮敦道親王の愛を受けることになるから、この歌は空振りであったことになりますな。 尤も、和泉式部集の上記の赤染衛門の歌の詞書は「道貞去りて後、帥の宮に参りぬと聞きて」とあるから、これも実際の流れとは矛盾している。 なお、新古今集にもこの両歌は掲載されていて(巻18-1820、1821)、その題詞は「和泉式部、道貞に忘られて後、程なく敦道親王かよふと聞きて遣はしける」とある。 隣には芭蕉の句碑がある。(芭蕉句碑)葛の葉の面見せけり今朝の霜(葉裏の白い葛の葉が、今朝の霜で白くなった表を見せていることだ。) この句は、元禄4年(1691年)の作。森川許六に宛てた竹田野坡の書簡(許野消息)によれば、芭蕉に背いた服部嵐雪がその釈明に赴いた折の吟とあるので、「面見せけり」で「顔を見せた」意を込め、「おもて(表)見せけり」で、「裏見(恨み)はない」ことを示した寓意の句となる。 和泉式部の歌といい、芭蕉の句といい、まこと人間臭いものが背後にある歌、俳句でありますが、此処では、裏見をしない、裏読みをしないのが礼儀でしょうか。 しかし、「うら」というのは、うら寂しい、うら悲しいなどという言葉があるように、何とはない心の中の状態を言う言葉で、古くは「心」を意味した。顔・面が「オモテ・表」で、心が「ウラ・裏」である。「裏を読む」のは何か品格の劣る行為のような印象を受けるが、心を読むのであるから本来はそういうことではなかった筈。 これで思い出すのは、「忖度」。これも、忖度するというのは人間関係を円滑にするために必要な徳目であった筈だが、妙な「忖度」をする人がいて、この言葉が汚れてしまったようだ。要は、それをする人の心のありよう、動機、目的によって良くも悪しくもなる。言葉は、そうした人間の営みによって、時代と共に、微妙にそのニュアンスを変質させて行くものであります。美しい言葉は美しい心と共にある。そう言うべきか。(利休作 ふくろうの灯篭) こんなものもありました。由来などは何の説明もないので分からぬが、利休作の灯篭だそうな。灯篭の上に梟がとまっているのですかな。「不苦労」または「福来郎」の洒落で御座灯篭。 この神社には色々なものがある。他にもあったようだが、撮影はしていない。当神社のホームページをご参照下さい。<参考>信太森葛葉稲荷神社ホームページ 神社を後にした時には午後1時近くになっていました。 早く、昼食の店を見つけなくては(笑)。 神社の南側の細道を東へ行く。南海電車の踏切を渡り、府道30号と府道新30号の中間にある旧道を南へ走る。 王子町3丁目辺りで「お好み焼き栄吉」という店があったので、ここで昼食とする。鉄板に火を入れると暑いので、奥で焼いてもらって、出来上がりを持って来ていただく。氷の入った冷たいお茶を何杯(3杯)もいただく。 遅い昼食を済ませて元気回復。店を出て南へ。目印の幸小学校、和泉中学の前を通り、府道30号に入る。和泉中学校前交差点から500mほど南に行った交差点を左(東)に入ると、間もなく泉井上神社。(泉井上神社)(同上・説明碑) 鳥居を潜って直進すると、正面にあるのは、の泉井上神社の本・拝殿ではなく、境内社の和泉五社総社の拝殿である。(和泉五社総社・拝殿)(同上・説明板)(同上・本殿)(和泉井上神社・拝殿) 泉井上神社の拝殿は南東向きに建てられている。 この社殿の裏手にあるのが、国府清水或は和泉清水と呼ばれる、大阪市指定史蹟の泉である。裏手には回らず、手前の説明碑を撮影したのみ。これも暑さの所為による注意力散漫という奴でしょう。 神功皇后が三韓征伐(今はこのような言葉使いは不適切なのか「渡韓出兵」などと表記されている。)の折に、この地を通られると、この地に突如泉が湧き出たと伝えられて居り、泉井上神社の名も、和泉国の国名もこれに由来するという。 確かに、和泉国の古名は茅渟県(ちぬのあがた)であり、「ちぬ(茅渟、血沼、千沼)」である。 万葉集でも、美少女・菟原処女(うなひをとめ)を、莵原壮士(うなひをとこ)と争ったのは千沼壮士(ちぬをとこ)である。 高橋虫麻呂の歌では、墓の上の木の枝なびけり聞きしごと千沼壮士にし依りにけらしも(巻9-1811)と、この地出身の千沼壮士に軍配が上げられているが。(同上・説明碑) 泉井上神社から500mほど東に行くと御館山公園という小さな公園がある。此処に和泉国庁趾の碑がある。泉井上神社も含めこの付近一帯が和泉国の国府、国庁であったのでしょう。(和泉国府庁趾の碑)(和泉国由来の碑) 碑に刻まれている歌は、赤染衛門の歌である。人よりもわきて嬉しき泉かな雪げの水の勝るなるべし(赤染衛門集329)(ほかの人よりも格別に嬉しい泉です。雪解けの水が何にもまさるように、女院さまのお心配りが誰よりもまさっていたのでしょう。) この歌は、赤染衛門が自分の息子の大江挙周(たかちか)を和泉国の国守にして欲しいと、自分が仕える女院(上東門院、藤原道長の娘・彰子のこと)に口添えを頼んでいたところ、願いが叶って、息子が和泉守に決まり、その翌日に、女院から「払ひけるしるしもありてみゆる哉雪間を分けて出づるいづみの」(頭に降りかかる雪を払って願われたしるしがあったようですね。雪をかき分けて湧き出る泉の、その和泉守になられたとは。)という歌を頂戴したことへの返歌である。今なら、情実人事、忖度人事、裏口人事であるが、児童たちが遊ぶ公園に、かかる歌が適切なのかどうか、など言うのは不粋でありますかな(笑)。まあ、現代の常識や倫理観で平安時代の事を論じても始まらぬことではあります。 和泉国庁趾を「アト」にし、和泉府中駅へ。此処からJRで電車移動、日根野駅の一つ先の駅、長滝駅まで参ります。区切りがいいようなので、本日はここまでとします。明日以降も亦お付き合い賜れば幸甚に存じます。(つづく)

2018.07.28

コメント(2)

-

高石・和泉・泉佐野・田尻銀輪散歩(その1)

このところ次々と新しい記事ネタが飛び込んで来た関係で、大阪南部の銀輪散歩の記事が後回しになって眠っていました。これは7月19日の銀輪散歩の記事なのですが、遅ればせながらアップすることとします。 コースは、南海電車・高師浜駅を起点にして、高石神社→和泉市舞町の黄金塚古墳→信太森葛葉稲荷神社→聖神社→泉井上神社→和泉国庁跡→JR和泉府中駅→電車移動→JR長滝駅→衣通姫墓→塙団右衛門墓→蟻通神社→田尻スカイブリッジ→りんくうタウン駅というものでありましたが、少し順番が狂ったりのハプニングもあったりの、成り行きまかせ銀輪散歩と相成りました。 高師浜駅は南海羽衣線の終点駅。南海本線の羽衣駅で乗り換えとなるのだが、何を勘違いしたか、羽衣駅で下車してしまいました。電車からホームに降り立った時は羽衣駅と認識していたのに、改札口に向かっているうちに高師浜駅に着いた気になってしまっていて、乗り換え口ではなく改札出口の方へと向かっていて、駅を出てしまいました。 自転車トレンクルを組み立てて、走り出しても、本人はまだそこが高師浜駅であると思い込んでいるのだから始末が悪い。駅周辺の状態が前以て見ていた地図の感じと違うので何やら変だとは思ったものの、駅の裏手にある筈の高石神社を探している始末。高師浜駅でないのだから高石神社がある筈もない。そこで、はっと気が付く羽衣駅(笑)である。下車してしまったものは仕方ない。取り敢えず線路を目印に高師浜駅と思われる方向に自転車を走らせる。何とか高師浜駅前に到着しました。午前9時45分。このように初っ端から、エラー発生でありましたが、これも暑さの所為か。(南海・高師浜駅) 駅前にこのような碑がありました。(浜寺俘虜収容所跡の碑) 日露戦争当時、この付近にはロシア人俘虜収容所があったのですな。 上の碑文ではその位置が判然としないでしょうから、地図で表示すると下掲のようになります。(浜寺俘虜収容所跡 赤線囲みの内側) さて、第1番目の目的地、高石神社に向かう。 高石神社は、高師浜駅の北東側裏手すぐの所、府道204号堺阪南線(旧紀州街道)沿いにある。 此処には百人一首で有名なあの歌の歌碑があると知ったので、訪ねてみようという次第。(高石神社)(同上)(同上・拝殿)(同上・由緒)(同上・説明碑) 目当ての歌碑は拝殿左側にありました。(歌碑) 風化が進んでいて読み辛いのであるが、小倉百人一首72番、祐子内親王家紀伊の歌である。 音に聞く高師の浜のあだ波は かけじや袖の濡れもこそすれ (紀伊 金葉集巻8-501)(高師の浜に音高く打ち寄せるあだ波は有名であるが、その波をうっかり受けて袖が濡れると困るというもの。あなたは名高い浮気者とか。そんなお方のお誘いなど心にかけまいと思います。あとで袖を涙で濡らすのがオチですから。) おとにきく 高師の浜の あだ波に 濡れもこそすや 読みもかたかり (読め無い親王家奇異 お蔵百人一首) 高石神社を出て、高石交差点を左折し南東方向、府道219号を取石地区へと走る。 取石は、今は「とりいし」と訓むようだが、万葉には「取石の池」の歌がある。契沖がこれを「とろし」と訓んで以来、「とろし」が定訓化しているが、「とりし」という訓もある。その「取石の池」の歌の歌碑が加茂小学校北側の交差点と堺泉北有料道の高架下にあるらしいので、それを目指すことに。 ところが、高石加茂郵便局を過ぎた次の交差点で左に入らなければならないのをうっかりして直進してしまう。と言うより、加茂小前の歌碑のことは忘れていて、堺泉北有料道高架下の歌碑の方が念頭にあった、と言うのが正しい言い方か。 ともかくも通り過ぎてしまい、その先にあったコンビニ、セブンイレブンまで来て、凍ったスポーツドリンクを買い、ガリガリくんを齧って涼を取ることに専念。まだ、加茂小の歌碑のことには気が付かない。 府道219号が府道30号に突き当たったところで左折し、小さな池のある緑地というか公園に立ち寄り、木陰で休憩とする。炎暑の中、汗、汗、汗である。 大きな桜の木の下に設けられたベンチに腰をおろして、汗を拭いながら見上げたら、クマゼミが幹にとまっていました。今年最初のクマゼミ撮影であります。目を転ずるとアゲハチョウが2頭飛び交わしている。 ここで漸く加茂小前の歌碑のことを思い出したが、もう引き返す気分にもならず、同じ歌の歌碑だから、と自分に言い訳して、堺泉北有料道路高架下の歌碑を探すことに。 取石6丁目交差点に出て、其処から高架下の道路(府道36号)を、次の北信太住宅前交差点へと走るが、それらしきものは見当たらない。その次の信号を越えた処にそれはありました。パチンコ&スロット・ギンジロウというパチンコ屋さんの前である。それも車道の方を向いていて、歩道側からでは裏面しか見えないので、それを歌碑と気付く人は居ない筈。車を運転しながら歌碑を見る人も、それと気付く人も居ないだろう。 まあ、車が渋滞した折などには、じっくりと見て貰えそうだが、次の信号は600mほど先だから、余程に渋滞しないとそういう状況は現出しない。どうして歩道側に向けて設置しなかったのだろう。寄贈者の地元ライオンズ倶楽部の名は裏面に刻まれているので、歩行者にそれを見せるためというのでもあるか。下司の勘繰りですかな。(万葉歌碑 巻10-2166)妹が手を取石(とろし)の池の波の間ゆ鳥が音(ね)異(け)に鳴く秋過ぎぬらし (万葉集巻10-2166)(取石の池の波間から鳥の声が騒がしく聞こえる。秋も過ぎたらしい。)(注)妹が手を=妹が手を取るの意で取石の枕詞 鳥が音異に鳴く=トリガネケニナクで母音 を含まない字余りという異例になるので 「鳥が音さわく」という訓もある。妹が手を 取石の池の 風に恋ひ 高師の浜ゆ われは来にける (偐家持) 此処から先は上り坂となっている。 坂を上り切った先の左手に、史蹟・黄金塚古墳がある筈と行くが進入路がない。それとおぼしきものに近付くも「市有地立ち入り禁止・和泉市」という表示があって、ネットフェンスでブロックされている。周辺は夏草が茫々にて、古墳と見られる丘らしきものは目の前に見て取れるものの、とても「史蹟」に指定された場所とは思えない有様である。 ネットで見た写真(下掲)を想像しての立ち寄りであったが、無駄足であったようです。 なお、続日本紀には、神亀元年(724年)10月聖武天皇紀伊玉津島行幸の帰途、和泉国取石頓宮に到った、という記述があり、その取石頓宮の所在については不明であるが、和泉志には「舞村(現、和泉市舞町)に在り」とあるところから、この黄金塚古墳やその西隣の泉北クリーンセンターの在る辺り一帯が舞町であるから、この付近にあった可能性がある。 帰宅してから地図で確認したら、鳳高校がこの古墳の北側にある。高校時代に自分が出場したのか、下級生の部員が出場するのでその付き添いであったかは定かではないが、この高校で開催された弁論大会にやって来たことがあるのを思い出した。(黄金塚古墳) 何処かに別の進入路があったのかも知れないが、それを探すのも面倒。取石6丁目南交差点まで引き返す。これを左折し府道30号を太町交差点まで行く。(太町交差点) 太町は「たまち」かと思ったら「たいちょう」でした。地名は難しい。予定では、この交差点の一つ先の辻を右に入って、信太森葛葉稲荷神社に立ち寄ることにしていたのだが、ここで左折し、聖神社へと向かってしまいました。 左折した道は、鶴山台団地に向かって、かなりの坂道となる。半分以上も上った処にあったコンビニ・ローソンでまたもやガリガリくんのお世話になりながら、信太森葛葉稲荷神社に立ち寄ることを忘れたことに気付くが、そのまま聖神社に向かうことにする。 ローソンから少し戻って、府道新30号を南に入り、鶴山台団地の南側の坂道を上るが、ここでも一つ目の右入りの脇道に入らなくてはならないのに直進してしまい、神社の裏側を迂回して遠回りで聖神社へと行く始末。しかし、そのお蔭で、信太の森の鏡池史蹟公園に巡り合ったので、悪いことばかりではない回り道でありました。(鏡池) 信太の森の鏡池は、陰陽師の祖、安倍晴明の父・阿倍保名と母・葛の葉にまつわる「葛の葉伝説」で有名であるが、小生がこの伝説を初めて知ったのは大学1年生の時。 アルバイトの家庭教師で女子中学生を教えていたことがありましたが、その弟の小学生が読んでいた子供向けの絵入りの本がこの信太の狐についての物語を書いたもので、家庭教師としての仕事の休憩時間であったか何かに、彼がこの本を持って来て一緒に読もうと言って来たことがあったからでした。(信太の森の鏡池説明碑) 信太の森については、この聖神社の森と信太森葛葉稲荷神社の森と両説があるようですが、平安時代のこの辺りは、森だらけであったことでしょうから、どちらでもいいのではないかと思いますな。 聖神社の裏側入口の方が立派な鳥居がある。まあ、どちらが表でどちらが裏かは見方次第ですから、これもどうでもいいようなものではある。(聖神社・東側鳥居)(同上・由緒) この鳥居から、右にカーブする坂道を下って行くと社殿の並ぶ境内となり、その入口に南向きの石鳥居がある。(同上・南側鳥居) 残念ながら、只今は本殿や末社などの社殿工事中であるから、雰囲気は今ひとつではある。(同上・拝殿)(同上・説明碑) 裏から入ったので表参道から退出することに。例により、いつものヤカモチ式参拝である。(同上・表参道鳥居) 駅を間違ったり、道を間違ったり、コンビニや公園の木陰で身体を冷やしたりと、あちらこちらで時間をロスした所為か、既に12時半近くになっている。何処かで昼食をと、やり過ごしてしまった信太森葛葉稲荷神社へと向かいながら店を探すが、見つからぬまま、神社に来てしまう。 しかし、腹が減ったので、キリのいいこの辺でひとまず休憩することとし、続きは明日にさせていただきます。(つづく)

2018.07.27

コメント(6)

-

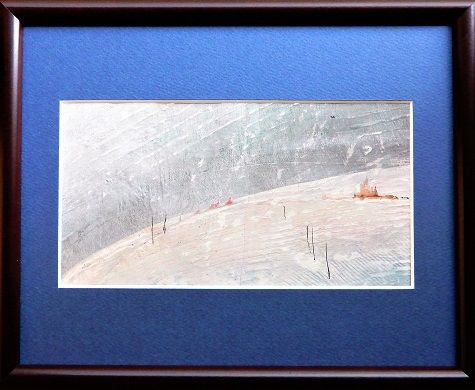

雪国

友人の画家・家近健二氏から絵画を頂戴しました。 額装された油絵の小作品。「雪国」というタイトルの作品です。 連日の猛暑の中、一陣の涼風をいただいたような気がいたします。(「雪国」家近健二画) 丘々は既にして銀世界。 遠く教会の尖塔が見える。 いや、そうではなく、何処か西洋の古城のそれでもあるか。 なおも小止みなく雪は降りつづき、 その先にあるのは暗くうねる海であるか、 それとも、果てしなく続く山塊であるか。 風が咆哮し、雪を巻き上げる。 それは私達がこれから行く地でもあるか、 ならば、この雪をしっかり踏みしめて前に進もう。 それとも既にして通り過ぎた地でもあるか、 ならば、時には振り返ってもみよう。と、まあ、訳の分からぬ文章となりましたが、絵を見て思い浮かぶ景色を脈絡もなく言葉にしてみました。勿論、この「雪国」に込められたであろう家近氏ご自身のメッセージとは無縁のヤカモチ的夢想であります。 偶然ですが、この記事が今年に入って丁度100件目の記事となります。<参考>家近健二氏関連の過去記事〇家近健二展 2018.6.24.〇玉子と気球 2016.10.6.〇「生前葬」という名の個展--家近健二展 2016.9.22.〇殉展そして近隣散歩 2012.9.26.〇ガリラヤの風 2011.11.30.〇中之島の後、心斎橋ー油絵個展 2009.5.25.

2018.07.26

コメント(4)

-

健人会2018夏

今日25日は健人会の暑気払い昼食会。 いつもの通り、石山寺近くの料亭「新月」がその会場。 今年は、昨日の日記で紹介申し上げた通り、草津駅前のホテルに前泊し、水口の大池寺などを銀輪散歩して来たので、ゆっくりの出発でいいという次第。10時少し過ぎにチェックアウト。草津駅から石山駅へ。草津・南草津・瀬田・石山であるから、すぐに石山駅に到着である。 駅前でトレンクルを組立て、石山寺方向に走る。ひと汗かいたところで、石山寺門前に到着。先ず、頭に浮かんだのは「かき氷と煙草」。門前の喫茶店に入る。昨年もここでかき氷を食べている。<参考>健人会・琵琶湖畔銀輪散歩そして京都駅から自宅まで 2017.7.26. 昨年は、客は誰も居なかったが、今回は若いカップルがサンドイッチなどを食べていました。小生は一番奥の席へ。 かき氷を食べるとたちまちに涼しくなり、店内の冷房と相俟って、すっかり汗がひきました。そして煙草をぷかり。(石山寺山門) 11時15分、店を出て、新月へと向かう。 店で、毎年この時期に新月で友人との昼食会があるということや、昨年もここでかき氷を食べたことなどを、店の奥さんとお話していたので、会計を済ませた際に彼女から「しっかりご馳走を食べて来なはれ。」と送り出されました。 新月に向かう前に、石山寺山門にご挨拶です。(料亭「新月」) 新月に入ると、誰も来て居らず、小生が一番乗りでありました。(同上) 部屋に入るとこんな状態。 今日の出席者は17名のよう。 11時34分、世話役の草麻呂氏から電話が入る。小生は既に会場に居ることを伝えると、JR石山駅前の送迎バスがこれから発車してこちらに向かうとの電話でありました。どうやら、送迎バスを利用するかも知れない方が小生を除き全員揃われたようです。 送迎バス組ではない、鯨(いさな)麻呂氏が先ず到着され、続いて岡〇氏が到着。そして残る14名(杉〇氏、只麻呂氏、平〇氏、田〇氏、草麻呂氏、今〇氏、竹〇氏、徳〇氏、森〇氏、正〇氏、生〇氏、〇庭氏、川〇氏、平〇J氏)が送迎バスで到着。全17名が揃いました。 草麻呂氏の司会進行と連絡事項の説明があり、田〇氏から何やら勉強資料の配布があった後、徳〇氏の発声で乾杯、開宴となりました。 色んなご馳走が出ましたが、何を食ったのかすぐにも忘れてしまうヤカモチなれば、殆ど記憶の外である。 そんな中に、鮎があったことは確かである。 十七の命並べて鮎をはみ (筆蕪蕉) (元句)命二つの中に生たる桜哉 (芭蕉「野ざらし紀行」) 暑気払ひ近江の人と今年また (筆蕪蕉) 今回初参加の平〇J氏から自己紹介を兼ねての挨拶があり、各自それぞれの短いスピーチも順次あったりして、和やかに、賑やかに、楽しい宴会が続きました。2時間半を少し過ぎたあたりで、平〇氏の中締めで散会。 送迎バスでJR石山駅に向かわれる方とは別れて、京阪石山寺駅から乗車される鯨麻呂氏とお喋りしながら同駅までトレンクルを押して歩き、同駅前で鯨麻呂氏と別れてJR石山駅へと自転車を走らせるが、京阪唐橋駅の少し手前で、他の方が乗った送迎バスに追い抜かれる。 石山駅に着き、トレンクルをたたみ、専用の輪行バッグに収納。ホームに降りて行くと、丁度、新快速電車が出て行くところ。どうやら皆さんの電車には間に合わなかったようです。 昨年は、京都駅で下車して自宅まで走りましたが、今年は自重して京都駅乗り換え、近鉄電車で帰ることとしました。

2018.07.25

コメント(2)

-

大池寺銀輪散歩

本日(24日)は旧水口町(現、甲賀市)にある大池寺への銀輪散歩でありました。 昨日の偐山頭火氏との深草北陵銀輪散歩に続いての連日の銀輪散歩となりましたが、明日(25日)が健人会で石山寺近くの料亭にて友人たちとの昼食会があるので、いっそ前泊して何処か近くを銀輪散歩しようと思い、大池寺への銀輪散歩を予定していたので、予定としてはこちらが先で、偐山頭火氏との銀輪散歩は後から割り込んで来た予定でありました。 という訳で、草津駅前のホテルを予約し、愛用の折りたたみ自転車トレンクルを宅配便でホテルに送って置き、朝8時前に家を出て来た次第。 草津駅には9時半頃の到着であったが、ホテルで自転車(トレンクル)を受け取り、余分な荷物などをフロントに預けるなどして時間を食ってしまったか、JR草津線ホームにやって来た時は9時47分。9時46分発の電車が出てしまった後でした。次の電車は10時25分発。35分余も待たされることになりました。 自宅を出る時にタオルを持参するのを忘れていて、電車に乗ってからそれと気が付き、ホテルの下にあったコンビニでスポーツタオル2本を買ったのだが、この時間ロスが3分ばかりあったので、これの所為で35分待ちになってしまったと言える。草津線の運行本数は1時間に2本。概ね毎時25分と57分の発であることを前以ての調べで知っていたので、9時57分発に楽々乗れると思っていたのだが、9時台に限っては、46分発であったという次第。 そんな次第で草津発10時25分の電車に乗り、10時43分三雲駅で下車。この駅前から走ることとする。(JR草津線・三雲駅) 三雲駅は昨年の9月に三雲城跡から野洲川沿い琵琶湖への銀輪散歩で下車した駅であるので、10ヶ月ぶりということになる。<参考>三雲城址、野洲川、琵琶湖銀輪散歩(その1)2017.9.7. 駅前の感じがかなり変わっている。昨年来た時は工事中であった駐輪場建物が出来上がっているなどした所為であろう。 野洲川を渡って、国道1号線を行くこととする。(野洲川を渡り、正面に見える国道1号線へ。) 下調べでは、大池寺は、国道1号線西名坂交差点で左に入り直進すればいい筈。積水化学の水口工場の前を通過し、ロードサイドの店で少し早めの昼食を取り、コンビニで冷凍のスポーツドリンクを買い、などなどしながら、国道1号を東へと走る。やがて、「←大池寺」と記された標識が目に入る。(西名坂交差点手前の大池寺案内標識) はい、西名坂交差点。これを左折。(西名坂交差点) 直進と思いきや、一つ目の交差点で大池寺へは右折せよとの案内表示。その指示通りに行く。道は左にカーブし、直進の道と並行して北東方向に進む。突き当りに、大池寺の大きな石漂。(大池禅寺の石漂) この石漂の裏に回り込む道があり、それを行くと右手に駐車場があり、正面は八幡神社である。八幡神社の前で右折し、細い坂道を少しばかり上った処の二股道に、「大池寺、左」という大きな石漂があり、そこを左に坂を下って行くと、大池寺である。 今月1日の若草読書会で、白洲正子の「かくれ里」をやったことは当ブログでも記事にしているので、ご記憶の方もあると思うが、その続きで白洲正子「私の古寺巡礼」(講談社文芸文庫)という本を読みました。その中に大池寺の庭園のことを書いた章があります。大池寺の場所は、と地図で探すと昨年訪ねた三雲駅から比較的近いことを発見。 三雲なら多少地理感もあるので、毎年石山寺近くの料亭でやる健人会のついでの銀輪散歩は、今年はこの大池寺にしようと思ったのが、今回の大池寺銀輪散歩の経緯でありました。 健人会の昼食会(12時~15時頃)の前後に付近を銀輪散歩するというのがこのところの習慣になっているが、石山と三雲・水口とでは距離が離れ過ぎていて、時間的にタイト。ということで、前泊して前日にこれを行い、翌日はゆっくりと健人会に向かおうと考えた次第。(大池寺門前) 大池寺は天平14年(742年)に行基がこの地を訪れた際に、日照りに苦しむ農民のために灌漑用の4つの池(今池、弁天池、しょうぶ池、びくに池)を掘り、その中央に寺を建立し、釈迦丈六坐像を安置したのが始まりと伝えられているとのこと。当初の名は「邯鄲山青蓮寺」であったが、江戸時代に再興された際に「龍護山大池禅寺」に改名されたそうな。 詳しくは、下掲の写真や<参考>の公式ウェブサイトをご参照下さい。(同上・由緒)(同上・説明碑)<参考>大池寺公式ウェブサイト(大池寺配置図)(回遊式琵琶湖庭園)(同上)(山門)(本堂) 右に進むと拝観受付がある。 どなたも居られない。奥に向かって声を掛けると、女性が出て来られた。 ご住職の奥様だろうか。 何と言わないが、当然のように奥の蓬莱庭園の方にご案内下さる。皆さん観光の方はこの蓬莱庭園が目的でお越しになるのでしょう。団体客にも対応できるように腰掛が部屋の中央から奥にずらりと並べられている。(蓬莱庭園) 白い砂を敷き詰めた中に、サツキの様々な形の刈込みが置かれて、波のうねりのような、遠山の山並みのような形に見える。解説がなければ、龍がとぐろを巻いているようにも見えなくない中央の刈込みであるが、真ん中の四角いのは宝船を表しているそうな。(同上)(同上) 色んな角度から眺めてみる。 手前のこれは亀を表しているとのことだが、まあ、見る角度によっても見え方は異なるから、どう見ようと見る者の勝手ではある。(蓬莱の庭説明碑)※「小堀遠州の作と伝えているが、実は遠州の曾孫の政房が、水口城主であったので、江戸初期とみなすのが正しいらしい。」(白洲正子「私の古寺巡礼」より)(小堀遠州説明碑) 白洲正子氏は「これは金銀彩色の桃山屏風にたとえられよう。」と前掲書の中でこの庭を評して居られるが、確かにサツキの花が咲き競う時期や紅葉の時期に眺めればそんな感じかも知れないし、雪の降り積む冬なら、水墨画的な雰囲気かも知れないなどと思ったりも。 他に誰とても客は無く、一人でゆっくりと庭を眺める。と言っても、庭などに左程の関心も無いヤカモチなので、他の庭との比較をしたり、あれやこれやの連想が浮かんで来るというのでもない。 ご案内下さった女性が、氷で冷たくしたお抹茶と干菓子をお持ち下さったので(勿論、有料です。)、それをいただきながら、更にもくつろいだ気分で、暫しの時を過ごす。(釈迦如来坐像) 本堂に回り、釈迦如来にご挨拶申し上げて大池寺をおいとまする。 来る時に見た、八幡神社に立ち寄って行く。(村社・八幡神社)(同上・由緒) この神社は、大池寺、の前身である青蓮寺建立の際にその鎮護のため、宇佐八幡大神を勧請して建てられたのがその起源のよう。応神天皇を應人天皇と表記しているのが面白い。神に応えるよりも人に応えよ、でしょうか。 この神社の前にあるのが弁天池。(弁天池) 水中に繁茂している水草はクロモだろうか。スイレンも勢力を広げている。池の奥の方には水中に没している鳥居が見える。水神を祀る祠がその辺りにあるのだろうか。日照りが続き水位が下がるとそれが現れるのかもしれない。そうなるとその水神様に雨乞いの祈りを捧げる。もしそうなら、合理的である(笑)。(弁天池を跨いで設置された八幡神社参道) 白洲正子氏が前掲書の中で「中ほどに新しい道路が作られ、池は真っ二つに分断されている。大池があっての大池寺なのだから、なるべくこういうことはしてほしくないと、こういう機会にお願しておきたい。」と苦言を呈された道がこれなんだろう。 大池寺からは近江鉄道本線・水口駅または水口松尾駅が比較的近く、これに乗って終点の貴生川駅まで行けば、そこでJR草津線・貴生川駅と連絡しているのであるが、銀輪散歩なのだから、もう少し走らなければなるまいと、貴生川駅まで走ることに。こうも暑くなければ、野洲川沿いを下り、JR野洲駅か守山駅まで走るのであるが、今日は自重であります。 県道549号を行き、水口駅の西側で近江鉄道本線の踏切を渡ると新町交差点。交差点の先からは国道307号となり、緩やかな上り坂。坂を上り切った処にあるのが大岡寺。(大岡寺)<参考>総本山龍王山大岡寺(同上) 本堂の裏手に見えるブロック塀の向こうが国道307号であるが、この寺にお参りするには、坂を上り切る手前で右に入る必要がある。 寺の門前には鴨長明発心之地の碑があるが、それは海道記の記述「大岳といふところにとまる。(中略)墨染の衣かたしき旅ねしついつしか家を出づるしるしに」に拠るもののよう。海道記の作者は古くから鴨長明と言われて来たが、その没年と本書成立時期とに矛盾があるとして、鴨長明作者説は近年は否定されているようだから、今は「伝・発心之地」と言うべきか。<参考>海道記・Wikisource(同上・由緒) 芭蕉の句碑もあったようだが、見落としました。 帰宅して調べると「野ざらし紀行」の中にその句はありました。 水口にて二十年を経て故人に逢ふ 命二つの中に生たる桜哉 この句は貞享2年(1685年)の作。故人というのは「古くからの友人」という意味で、伊賀上野の服部土芳のこと。土芳が播磨から伊賀上野に帰郷したのと入れ違いに芭蕉が伊賀上野を出立したので、これを京まで追いかける途中、水口付近で再会を果たしたらしい。旧友が追いかけて来てくれて20年来の再会となった芭蕉さんの感激がしみじみと伝わって来る句であります。<参考>服部土芳・Wikipedia 大岡寺の桜の木の下で暫し涼んで、炎天の国道307号へ。 大岡寺と国道を挟んで向かいの丘が大岡山(古城山・標高282m)で水口岡山城跡であるが、山登りはスルーします。水口岡山城は天正13年(1585年)に豊臣家臣・中村一氏が築城。三代目城主となった長束正家が関ヶ原の戦で西軍側についたため、廃城となった。大岡寺は元はこの大岡山の山頂にあったらしいが、城の築城のため、現在地に移転させられたとのこと。 廃城後は古城山と呼ばれるようになったそうだが、大岡山では太閤山と音が同じになるので、「忖度」しての改名かも知れない。 さて、大岡寺からは野洲川畔まで下りになるので軽快である。 途中、左手に見えた鳥居は速玉神社。(速玉神社)(同上・拝殿) 坂を下り切ると山川橋交差点。国道307号は山川橋で右に曲がり野洲川沿い右岸の道となる。(史蹟・牛が淵跡の碑) 野洲川はここで蛇行しているので、淵を形成したよう。「渦が淵」が訛って「牛が淵」となったそうな。(牛が淵跡付近から西方向の眺め、左が野洲川。) この道を水口大橋北詰まで走る。(東海道五十三次・水口宿跡)(水口大橋北詰交差点) ここで左折、水口大橋を渡る。 野洲川では男の子たちが水遊びをしている。 子ども時代のことが思い出される。(野洲川で水遊びをする子ども達) 野洲川を渡ると再び上り坂。盆天山越え。 虫生野中央交差点で右折し、国道307号とお別れして貴生川駅へ。(貴生川駅、手前が近江鉄道本線の駅、奥がJR草津線と信楽高原鉄道信楽線の駅) 少し時間が早いが、銀輪散歩は以上で切り上げとする。 ホームで待っていると信楽高原鉄道の電車が入って来ました。(信楽高原鉄道) 早くホテルに入ってシャワー、シャワー。 今日もお付き合いありがとうございました。

2018.07.24

コメント(2)

-

深草北陵銀輪散歩

本日(23日)は友人の偐山頭火氏と京都方面への銀輪散歩でありました。 喫茶「ペリカンの家」で待ち合わせ。 自宅をMTBで出発しようとしていたら、「今、若江岩田」というメールが偐山頭火氏から入りました。8時22分のことでした。 途中のコンビニで冷凍のスポーツドリンクを2本購入。1本は偐山頭火氏用。喫茶・ペリカンの家到着は8時35分を少し過ぎた位であったでしょうか。偐山頭火氏は未だ着いて居られませんでした。 アイスコーヒーを注文し、店主のももの郎女さんとお喋りしているうちに、偐山頭火氏が到着。レモンバームとバジルをどっさり持参しての到着。ももの郎女さんへのプレゼントでありました。ももの郎女さんからは我々二人に冷凍のアクエリアスをいただくというエール。 暫し、雑談の後、店先で偐山頭火氏の車に小生のMTBも積み込み、出発。 外環状道路から、第二京阪道、府道15号、府道13号経由、淀競馬場の先の横大路運動公園に車を駐車し、此処を起点に銀輪散歩開始。(偐山頭火氏のMTB<奥>とヤカモチのMTB<手前>・横大路運動公園) 横大路運動公園から府道13号に出て、外環横大路交差点で右折し、国道1号を北上する。丹波橋通りで右折し東に進み、先ず桓武天皇陵にご挨拶してという心算であったが、これを通り過ぎて北上してしまい、京セラの前まで来て、そのことに気付く。 方角だけを頼りに、東方向を目指す。多分、この辺りが藤森神社の筈と道端の人に尋ねるとその裏手が藤森神社であった。桓武天皇陵から藤森神社というのが予定のコースであったので、ようやく予定のコースに入ったことになる。(藤森神社) 藤森神社の祭神は舎人皇子。日本書紀を編纂した御仁。そういうことでか、此処では学芸の神様ということになっている。清原氏の先祖でもあるから、清少納言のご先祖様ということでもある。(同上・鳥居) 我々は駐車場の方から境内に入ったので、言わば「裏口」からの入場である。上の正面入口の鳥居は帰途に撮影したものであります。<参考>藤森神社・Wikipedia 境内にこのような歌碑がありました。(歌碑)(同上・副碑)むらさきの雲とぞよそにみへつるは木高き藤の森にぞ有ける(小侍院) 藤森神社を出て、北上。京阪・藤森駅の少し手前で右折、京都医療センターの前を通り、JR線の高架下を潜って一つ目の交差点を左に入って、仁明天皇陵に立ち寄る。(仁明天皇深草陵) 仁明天皇は第54代天皇。第52代嵯峨天皇の第一皇子である。第53代の淳和天皇の後を継いで天皇となりましたが、実権は嵯峨上皇にあり、皇太子には淳和上皇の皇子の恒貞親王が立てられる。承和7年(840年)に淳和上皇、承和9年(842年)に嵯峨上皇が崩御すると、恒貞親王を奉じて伴健岑や橘逸勢らに謀反の嫌疑がかけられ、数十名が流罪・左遷となる承和の変が起こる。これにかつがれた恒貞親王は廃太子となり、代って仁明天皇の妃の順子が生んだ道康親王が皇太子となる。順子の父・藤原良房はこれによって政界に大きな力を持つようになり、所謂、藤原氏の時代が始まることとなる。そのような時期の天皇である。小野小町と男女の関係にあったという説もあり、深草の帝とも呼ばれたことから、百夜通いの「深草の少将」のモデルは仁明天皇だとも言われる。 仁明天皇陵から、北へ300mほど行くと、今回の銀輪散歩の目的地・深草北陵である。(嘉祥寺の碑) 深草北陵は嘉祥寺の西側、JR線沿いにある。(深草北陵) 第89代・後深草天皇、第92代・伏見天皇、第93代・後伏見天皇、北朝4代・後光厳天皇、北朝5代・後円融天皇、第100代北朝6代・後小松天皇、第101代・称光天皇、第103代・後土御門天皇、第104代・後柏原天皇、第105代・後奈良天皇、第106代・正親町天皇、第107代・後陽成天皇と12名の天皇の名が列挙されている。 天皇の墓というと、夫婦合葬や母子合葬などの例外はあるものの、個人、個人それぞれ別の墓というイメージであるが、この御陵は共同墓である。鎌倉時代後期から江戸時代初期の持明院統系列の天皇の遺骨が納められた共同墓・天皇家の墓という訳である。 現在の我々の一般的な先祖代々墓・家墓の起源はこの持明院統の墓に対する考え方にあるのかもしれない。(同上)(同上) 時計を見ると既に正午を過ぎている。 何処かで昼食にしようと、伏見稲荷の方向に走るが、これと言ったものが見つからない。そうこうしているうちにJR稲荷駅前に来てしまった。(伏見稲荷大社) 観光客でごった返しているので、少し離れようと更に北上。 しかし、昼食ができそうな店が見つからない。気が付けば東福寺南門の前。その先で喫茶店があったのでそこで昼食とする。店に入ると可愛いワンちゃんが居て、盛んに吠える。またしても犬である。この処、喫茶店に犬が連続している。名は?と尋ねると「れん」だという。勿論、犬がそう言った訳ではない。店の女主人がそう仰ったのであります。(我輩は、‘‘れん‘‘である。)(同上) 可愛いので、もう1枚。(同上)<追記>偐山頭火氏から送信されて来た写真にこんなのがありました。元画像をトリミングし、周辺をぼかすなどの加工をしての公開です。題して、「撮ってるつもりが撮られていた」であります。(れん君とヤカモチ) さて、食事も済み、身体も冷やせたので、引き返すこととする。 概ね、来た道を引き返すのであるが、来る時に道を間違って桓武天皇陵にはご挨拶申し上げていなかったので、これに立ち寄るべく走る。小生は何度か訪ねているが、偐山頭火氏は未訪問ということであったので、ならばと桓武天皇柏原陵へと向かう。 その前に、来てしまったのだからと、東福寺の南門を入って、少しだけ覗いて行くことに。(東福寺南大門、前を走るのが偐山頭火氏。うしろ姿のしぐれてゆくか)(桂昌院 後宇多天皇菩提所の碑がある。) 南大門を入って直ぐのところにあった塔頭が桂昌院。桂昌院と言えば、五代将軍徳川綱吉の生母であるが、これとは関係はなさそうですな。(東福寺境内)(同上) 少し冷やかしただけで、南へと走る。 すると、これも東福寺の塔頭の一つになるのかも知れないが、南明禅院というのがあった。徳川家康公正室旭姫墓という石碑が門前にありました。旭姫というのは豊臣秀吉の妹でもありますが・・。まあ、これもパスです。(南明禅院) やがてまた伏見稲荷の域内に入り、観光客の群れの中を横切って、南下。宝塔寺の門前を掠めて、深草北陵を右に見つつ更に南下。藤森神社の鳥居前を通過。(宝塔寺門前) JR奈良線踏切を渡り、ようやく桓武天皇柏原陵参道入口に到着。 10mか20m置きに段差のある上り坂にて、自転車に乗っての進入は無理。MTBを押しながら歩いて行く。(桓武天皇陵)(同上) 京都に都を開いた桓武天皇と京都の都を捨てた明治天皇とが丘をはさんで背中合わせに眠って居られるというのも面白いが、明治天皇陵はパスして、北朝の天皇の御陵に向かう。(光明天皇陵、崇光天皇陵) 北朝第2代光明天皇と同第3代崇光天皇の大光明寺陵である。JR桃山駅の南側にあるので、ついでに立ち寄ってみたもの。<参考>北朝・Wikipedia(同上) 伏見奉行所跡を見て、宇治川へと走る。(伏見奉行所跡) 宇治川沿いに出て、西へ。伏見港公園に立ち寄り三栖閘門を見て、横大路運動公園へ。MTBを車に積み込み帰途に。(三栖閘門) 気が付かなかったのであるが、帰宅してTVをつけたら、今日は二十四節気の「大暑」であると言っていました。1年で一番暑い日とされる大暑。何もこんな日に銀輪散歩しなくても、であるが、少し雲もあった所為か左程に「あっつ~い」というほどでもなかったような気が、済んでみれば、するのであります。 ということで、深草北陵ほか北朝天皇陵巡り無事完了であります。

2018.07.23

コメント(12)

-

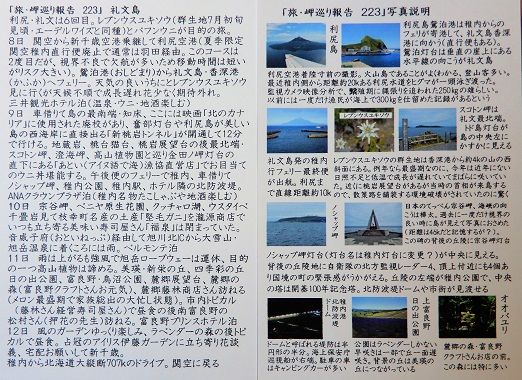

岬麻呂旅便り223・礼文島

他の掲載記事があって、掲載が遅れていましたが、友人の岬麻呂氏からの旅便りが17日に届いて居りましたので、本日はそれを紹介させていただきます。 今回は7月8日~12日の4泊5日の礼文島ほかの旅です。利尻・礼文への旅は同氏にとってはこれが6回目だそうです。(旅・岬巡り報告223及び同写真説明) 旅の様子は上掲の「旅・岬巡り報告223」をクリックいただいて、フォト蔵写真の大きいサイズの写真画面でお読み戴けばよろしいかと思いますが、その記載文に従って、順次、同氏からメール送信ありました写真を以下に紹介させていただきます。 7月8日関西空港発・新千歳空港乗り継ぎで利尻空港へ。 利尻空港着陸直前の利尻島の写真が下掲写真です。(利尻島) 利尻空港から鴛泊(おしどまり)港に行き、フェリーで礼文島の香深港へ。(鴛泊港、岬に少しだけ見えているのが鴛泊灯台。) レブンウスユキソウを先ず見むとてのことであったようですが、「天候不順で成長遅れ、花少なく期待外れ」であったとか。(レブンウスユキソウ) 三井観光ホテル泊にて、温泉とウニと地酒を楽しまれたとのこと。 9日は、島の最南端の知床へ。スコトン岬、澄海岬など、その名の通りの岬巡りをされ、お目当てのウニ丼ウニも堪能された由。(スコトン岬、礼文島最北端) 午後便のフェリーで稚内へ。(礼文島発フェリー最終便で稚内へ。正面は利尻島。)(ノシャップ岬、中央に稚内灯台が見える。)(稚内港・北防波堤ドーム) 二日目の9日の宿は、ANAクラウンプラザ。稚内名物のタコしゃぶ&地酒を楽しみ・・。三日目の10日は宗谷岬、クッチャロ湖、ウスタイベ千畳岩などを見て、大雪山・旭岳温泉へ。ベルモンテ泊。(宗谷岬) 四日目の11日は富良野のfurano-craftさんをお訪ねになったようですが、お元気にされていた由にて、喜ばしいことでありました。(上富良野・日の出公園)(オオバユリ) 上のオオバユリは、麓郷の森のfurano-craftさんのお店の前に咲いていたものとか。(ミヤマクワガタ) これはfurano-craftさんの手の平の上のクワガタムシ。岬麻呂氏ご夫妻がfuranocraftさんと立ち話をされていたら、岬麻呂氏の奥様の衣服にこいつが飛んで来てとまったのだそうな。 この日は富良野プリンスホテル泊。 最終日12日は、風のガーデンや伊藤ガーデンなどを廻られて、新千歳へ。稚内から新千歳まで北海道縦断707kmのロングドライブのご夫婦旅も無事終了、関西空港へ。とまあ、こんなようなことであったようです。

2018.07.22

コメント(2)

-

青雲会総会2018

本日(21日)は大学法学部の同窓会・青雲会の総会でありました。 会場は太閤園のゴールデンホール。太閤園を会場にしての開催は2014年以来だから4年振りのことになる。<参考>ブログで振り返ると過去の総会場は下記の通り。 2017年 新阪急ホテル 2016年 ホテルグランヴィア大阪 2015年 大阪ガーデンパレスホテル 2014年 太閤園 2013年 大阪大学会館 2012年 大阪弥生会館 2011年 大阪大学会館 午前10時30分開会ということで、9時過ぎの電車で環状線京橋駅下車、徒歩で会場に向かう。徒歩7~8分の距離であるが、炎暑の中の徒歩はかなり苦痛。少し到着が早過ぎることになるということもあって、手前の喫茶店で涼んでから会場に行くことにする。 喫茶店の名前は忘れたが、大きな白いシェパードが店内に居るという面白い喫茶店でした。15分ばかり、アイスコーヒーを飲みながら店内で涼む。 会場には10時10分頃の到着。 出席者は全91名であったが、同期の出席者は黒〇君、出〇君の2名だけ。しかし、囲碁の会で顔なじみの下〇氏や川〇氏を始め、植〇氏、安〇氏、村〇氏、小〇氏、山〇氏、松〇氏、森〇氏、三〇氏、西〇氏など顔なじみの方も多数居られて、懐かしくも一年ぶりの再会、旧交を温めました。 定刻10時半に第1部の総会が開会。(総会) 第2部は講演会。 今年の講師は、大阪大学教授・医学博士の仲野徹氏。 演題は「知っておきたい病気のメカニズム」 がん発生のメカニズムやその治療法の最近の状況、予防方法、がんになりにくい生活習慣、日頃からの心構え、などについて、分かりやすく「ボケとつっこみ」をまじえて面白おかしくお話いただきました。(講演) がんになりにくい生活習慣として、肺ガン:禁煙、皮膚がん:紫外線を避ける、というのがありましたが、これはヤカモチには無理筋のものですな。 がんは、細胞に変異が蓄積して発生する病気であるのだから、高齢になるに従って、そのリスクは高くなるのは不可避。他の病気や他の原因で死なず、長生きし続ければ、遅かれ早かれ「がん」になるというのが、細胞と変異の蓄積のメカニズム上の必然ということになる。発がんのアクセル役をする遺伝子が変異によって暴走するとがんの進行が促進される。これを抑制するブレーキ役の遺伝子が変異によって正しく働かなくなっても同様にがんが促進される。がんに関係しない遺伝子に変異が生じてもがんにはならない。人間は生きている以上、常にその細胞は新しく生まれ変わっているのだから、日々細胞の何処かで変異が生じていることになる。その変異がたまたまがんに関連する遺伝子に於いて生じるかどうかも運、早期に発見されるかどうか、発見しやすい部位のがんか発見されにくい部位のがんかどうかも運次第。いい医者の治療が受けられるか、そうでない医者の治療しか受けられないかも運。がんは「運」である、という先生の最後の言葉には共感でありました。 人の死亡率は100%。遅かれ早かれ皆死ぬのであるから、どう死ぬかを考えなくてはならない、ということでもある。 つひに行く道とはかねて聞きしかど 昨日今日とは思はざりしを (在原業平)(太閤園の庭) 第3部は懇親会。(懇親会) 恒例のビンゴゲームもありましたが、今年は小生はビンゴ成らずでありました。(同上) パーティー終了後、同期の黒〇君と帰途に。 外は炎暑。途中で朝に立ち寄った喫茶店で暫し彼とお喋りしながら涼むことに。上述の通り、犬の居る喫茶店である。(犬の居る喫茶店) このワンちゃん。犬種はシェパードとのこと。白いシェパードであるから、当然、尾も白い。面白いのである。 ママさんにお尋ねすると、2歳のメスで、名は「小雪」だそうな。(名は「小雪」) ちょっとポーズを取って貰いました。(女の子です。)(2歳です。)(時々、外が気になります。) 喫茶店を出て、黒〇君と別れて、横断歩道で信号待ちをしていると、先程の喫茶店のママさんがやって来られました。小雪の写真を撮っていて、カメラをテーブルに置き忘れたまま店を出てしまったよう。信号が赤で助かりました。青であったら、どちらへ行ったか分からず、ママさんも追いかけようもなかったことでしょう。 以上、お粗末ながら、これにて一件落着。

2018.07.21

コメント(0)

-

続々・岸和田へ・銀輪散歩

(承前) 蛸地蔵こと天性寺を出て広い通りへ出る手前にあったのが梅渓寺。天性寺のお隣の寺。お隣さんを無視するのも如何なものかと立ち寄ってみる。(梅渓寺)(同上・本堂)(同上・縁起)(同上・説明板) この寺は、慶長5年(1600年)に清頓和尚により開山、小出秀政により建立され、寛永6年(1629年)に、高槻から岸和田に移封された岡部宣勝がその母・洞仙院の位牌を栃木県の大中寺から転置し、その墓碑を建立すると共に、寺の名称を母の戒名「洞仙院殿梅渓宗考大姉」に因んで「梅渓寺」と改めたとのこと。 洞仙院という女性は、徳川家康の異父弟・松平康元の息女であるから、家康の姪ということになる。家康は康元の娘を自身の養女とした上で政略結婚に盛んに利用したとのこと。彼女も家康の養女となった上で、岡部長盛に嫁している。岡部長盛と彼女との間に生まれたのが岡部宣勝という次第。(南海・蛸地蔵駅) さて、梅渓寺を後にし、寺の前の道を直進。まだ方向感覚が狂っていたので、一つ目の交差点が紀州街道と交差しているのだが、それと気付かず渡り、次の交差点が府道204号との交差点なのだが、これもそれと気付かず直進してしまい、何かおかしいと感じた時は南海電車の蛸地蔵駅の前でした。ここで、ようやく方向感覚が戻って、府道204号まで引き返し、これを左折、南へと走る。ここまで来たら二色の浜公園まで行ってみようという気になったという次第。(これより貝塚市・府道204号) 二色の浜公園へは、高速自動車道湾岸4号線の高架下を通っている府道29号を行くのが一等分かりいいので、適当なところで右折して西に入る。貝塚港交差点で高架下の道に出た。これを左折する。高架下なので日陰になっていて、炎暑も幾分かはましで走りよい。 脇浜西交差点に出る。(貝塚警察署脇浜交番) 小判ではありません。交番です。 交番の前の木陰に入って信号待ち。 少しでも木陰があればそれに入る。 熱中症にならないための心得です。(二色の浜・市民の森) 二色大橋の手前の公園。市民の森に到着。(同上) 海岸べりに行ってみると、りんくうタウンと関西空港を結ぶ橋が遠くに見える。パノラマ撮影したのが下の写真。(同上) 二色大橋を渡って対岸の二色の浜公園に向かう。(二色大橋から眺める二色の浜公園) 若者が爆音を響かせて水上バイクを走らせている。楽しそうである。 公園に入るが殆ど人影がない。(二色の浜公園) かつては海水浴場であったが、今は遊泳禁止。 こう暑くては訪れる人もないというものである。 焼けるような暑さ。早々に退散である。(同上) 貝塚駅に向かい、此処で銀輪散歩終了。 冷房の効いた電車で帰途に。(南海・貝塚駅) 以上で、岸和田へ・銀輪散歩は完結であります。(完)

2018.07.19

コメント(4)

-

続・岸和田へ・銀輪散歩

(承前) 欄干橋から岸和田城へと向かう。 古い家並みの残る道を適当に走っていて、この辺りかと見当を付けて左折して、広い通り(府道204号)に出たら、正面が岸和田市役所。市役所の右側(南側)が岸和田城の筈と、信号待ちしていてふと見やるとこんなものが道端にありました。(レトロな眺め) かつては、どこででも見かけた井戸の手動式の汲み上げポンプ。近頃は井戸そのものを見かけないから、こういうものも目にしなくなった。これは未だ現役なんだろうか。 信号が青に変わったので、ポンプはそのまま打ち遣って、市役所前の急坂を駆け上がる。岸和田城に向かう前に、城の東側にある岸城神社に立ち寄ることとする。(岸城神社) 岸和田と言えば「だんじり祭」であるが、それは、この神社のお祭りなのである。(同上・拝殿) 鳥居を入ると間近に拝殿が迫っていて、正面のアングルでは建物の全体をカメラに収めることができない。前庭の左隅に位置を取ることで何とか全体を撮ることができました。(同上・本殿) 岸城神社の祭神など由緒は下掲の写真をご参照下さい。(同上・由緒) 奥に行くと、岸和田戎神社の社殿がある。(岸和田戎神社) 岸城神社社殿と岸和田戎神社社殿との間にあるのが七社を祀る祠。 左から、住吉神社、琴平神社、春日神社、菅原神社、日吉神社、愛宕神社、厳島神社の七社。(住吉神社など七社を祀る祠) 岸城神社を出て左に道を取ると、岸和田高校と岸和田城の間に出る。岸和田城天守閣の裏側に出たことになる。北東隅に堀端へ下りる石段がある。そこから撮影した岸和田城が下の写真である。(岸和田城) 写真を撮ろうとしていると、キャリーケースをゴロゴロ引きながら年配のご婦人が一人でやって来られました。自転車の小生を地元の人間と思われたのでしょう。「この辺もすっかり変わってしまいましたね。前に来た時はこの道もずっと狭く細い道であったのに、こんなにひろくなって・・」と仰る。「そうですか。ボクは初めて参りましたので・・」とかみ合わない会話(笑)。 堀端に降りると、西洋人の青年二人が自転車でやって来て、城を背景にお互いの写真を撮り合っている。何やらドイツ語を喋っていたが、勿論内容のほどは理解できない。 掘を廻って、正面に行くと二の丸多聞櫓があった。(二の丸多聞櫓) 二の丸から、いよいよ本丸攻めとする。 しかし、二の丸と本丸をつなぐ橋を渡って門を潜ると正面にあった看板にあった文字は、「これより先は自転車は入れません」というもの。止む無く門の傍らに駐輪して、徒歩(かち)にて本丸へ。(岸和田城本丸) 城の前庭にある妙ちくりんな石庭は八陣の庭と言うそうな。 上の写真の天守閣への入口の階段最上部に立ってこの庭を撮ったのが下の写真。天守の最上階から眺めるように設計されているらしいが、この程度で我慢いただきましょう。ヤカモチは天守攻略を諦めて撤退することとしたからであります。(八陣の庭)(同上説明碑)<参考>岸和田城・Wikipedia(岸和田城絵図)※元画像でご覧いただくのがよいかと思います。 二の丸と本丸の間の道を通り、だんじり会館の裏を通り、府道204号に出る。(岸和田城を後にして・・)(だんじり会館) 府道204号から紀州街道の旧道を辿り、蛸地蔵こと天性寺へと向かう。しかし、道に迷ってしまって、気が付けば浜工業公園に来てしまっていました。折角なので公園の中を暫し銀輪散歩。これがアダとなって、方向感覚が狂ってしまい、自分の居る位置が定かではなくなる。かくて、広い道路に出た処で、たまたま庭の植栽に水をやって居られた女性に蛸地蔵への道を尋ねる。それで何とか天性寺に到着。(蛸地蔵・天性寺)<参考>天性寺(岸和田市)・Wikipedia(同上・本堂) 思ったよりも狭い境内。 本堂の前に、その由来が刻された大きな石碑が立っている。(蛸地蔵尊縁起) タコ坊主とかタコ入道という、お坊さんや坊主頭の者をからかった言葉があるが、それを思い出させるタコ地蔵という名前。ここでのタコは地蔵をからかってのものではなく尊称としてタコであるというのがよろしい。 タコが登場したところで、本日は打ち止め。続きは明日に。(つづく)

2018.07.18

コメント(6)

-

岸和田へ・銀輪散歩

本日(17日)は岸和田界隈銀輪散歩。 と言っても、炎暑の中、自宅からMTBと言うのもキツイかと、JR阪和線・和泉府中駅まで電車で行き、そこからトレンクルで岸和田へと向かいました。和泉府中駅から国道26号に出て、日本一面積が小さい町・忠岡町経由岸和田市へ。和泉府中駅は和泉市であるが、国道26号は泉大津市との境を通っていて、和泉市から先ず、泉大津市に入り、次に忠岡町へと入ることとなる。(槇尾川・国道26号から上流側を見る。) 槇尾川は大津川水系の河川。牛滝川と合流して大津川となる。 槇尾川を渡ると間もなく忠岡町である。国道26号を直進すると1分か2分で通過してしまうのが忠岡町。で、牛滝川の手前で側道を行き、26号の下を潜って、牛滝川の川岸の道を少しばかり走ることとする。(これより忠岡町)(牛滝川・下流方向の眺め。この先で槇尾川と合流している。)下流へと走り、板原公園の手前の橋(名前は忘れた)を渡り、住宅団地の中のうねうねとした道を西へ、広い道に出たので左折してこれを南(正確には南西)へ。中井町西交差点で府道40号に出る。これを右折し西(正確には北西)へ。南海本線を過ぎると、左手に岸和田競輪場が見えて来る。磯上南交差点で左折して、競輪場に立ち寄って行く。まあ、銀輪散歩なので、表敬訪問であります。と言っても入場はせず、前庭から入場ゲートを撮影したのみ。(岸和田競輪場) 競輪場に立ち寄ったからには、競馬場にもということになるが、近くにあった春木競馬場は既になく、その跡地は岸和田中央公園になっている。それでもよかろうと中央公園へと向かう。南海電車・春木駅前の踏切を渡って、府道227号に出た処で右折。時計を見ると正午近くになっていたので、目に入ったコンビニで飲み物を買うついでにお弁当も購入。中央公園でお弁当タイムにしようという魂胆です。(岸和田中央公園) 公園をぐるり一周。木立の中を走ると結構涼しい。 競馬場の名残を偲ばせるものは何と言って見つからず。代わりにこんなものがありました。(元岸和田村尋常小学校復元校舎)(同上説明板) ※画面をクリックすると大きいサイズの写真に切り替わります。 木陰のベンチを探し、お弁当。 昼食後、府道227号に出ると向かいに兵主神社というのがありました。立ち寄ってみる。(兵主神社)(同上由緒記)(同上・社殿) 社殿の向きがおかしいと思ったら、どうやら裏口から入ったよう。南側の鳥居から入ると正面に拝殿となる。(同上・拝殿) はい、これが拝殿の正面の姿。 そして、下が本殿。(同上・本殿) 兵主神社を出て、再び府道227号を南下。南海電車・岸和田駅の西側に回って、岸和田駅南交差点を右折。500mほど先の欄干橋近くの古城川緑道に万葉歌碑があるとのことで、それを目指す。(岸和田駅)(欄干橋)(同上・説明板) そして、万葉歌碑というのはこれ。(万葉歌碑) これは万葉歌碑と言うよりも、万葉歌も刻まれている碑と言った方がいいのかも。万葉歌の刻まれた面を拡大すると・・。(同上)血沼(ちぬ)の海の 浜辺の小松 根深めて 吾(あれ)恋ひわたる 人の子ゆゑに (万葉集巻11-2486) 他の面の碑文は次の通りです。(同上・岸和田城などの説明碑)(同上・紀州街道、岸和田港などの説明碑) この後、岸和田城へと向かいますが、万葉歌碑を見つけた処で、偐万葉旅としては一応の面目が立ったことになるので、今日はここまでとし、続きは明日とします。(つづく)

2018.07.17

コメント(4)

-

三人会と九条の会

一昨日(13日)は、難波で友人の西〇氏、寺〇氏との昼食会でした。 炎暑の中、懲りずにMTB(自転車)で難波へ。約50分の銀輪散歩でありました。昨年の7月以来だから、一年振りの再会。20代の頃からの古い友人であるから、気の置けない仲。久々の旧交を温めました。正午集合で散会したのが午後3時。尽きぬ話に3時間はあっという間に過ぎていました。 帰途は、往路よりも更にも気温が上昇していて、汗だくの「銀輪散歩」でありました。 友人の偐山頭火氏からのコメントで、花園中央公園の遊水池への恩智川の水の放流によって、沢山の鯉が遊水池に迷い込み、水がひくと共に逃げ場を失くした奴が死骸となっていて、当分は悪臭に悩まされることになるかもしれないという話があったので、その様子を探るため、帰り道に同公園に立ち寄ってみた。(花園ラグビー場) 花園中央公園の一角、西側のブロックには花園ラグビー場がある。 来年のワールドカップ開催に向けて、只今リニューアル工事中であるが、それもかなり完成に近づいているようである。 ラグビー場側から公園に入る。まだ、悪臭はしない。 遊水池は、スタジアムの東側にある。遊水池周辺の低い位置の広場などの区域は立ち入り禁止になっているが、外周の高い位置にある遊歩道は通行できる。それを走ってみたが、泥臭い匂いが微かにするものの、魚の死骸が放つ悪臭は全くしない。公園管理課の人達がいち早く片付けてしまわれたのかもしれない。 そして、昨日(14日)は阪大OB・OG九条の会。 この会は、大学同期の堀〇君などが中心となって呼びかけ、学部横断でこれに賛同する大学同窓の面々が集まっている会のようである。 九条の会については、下記参考をご参照下さい。 <参考>九条の会・Wikipedia 九条の会オフィシャルサイト 九条の会の趣旨に賛同して、各地に「〇〇九条の会」が結成されているようですが、阪大OB・OG九条の会もそうしたものの一つ。 2006年7月16日に約50名の参加で結成、第1回総会が開催されたとのこと。その後、2012年4月に第2回総会が開催され、今回は第3回総会とのこと。25名の世話人会にて活動方針や日常の活動内容が決められているようです。 この会のことは以前から耳にしていたが、堀〇君からの案内も特になかったので、小生は参加しないままに今日まで来ました。 ところが、同じく同期で、堀〇君や小生などと大学時代同じサークルに所属していた、現在は東京方面在住の江〇女史と別件でメールのやりとりをするということが先般あって、そのメールの中で、彼女が「この会に参加するため来阪の予定だが、あなたは参加しないのか?」と言って来て、堀〇君に小生にも案内メールを出すように言ったらしく、その後すぐに堀〇君から小生宛の案内メールが届いたという次第。 特に予定の入っていない日でもあったこと、彼女とは卒業以来会っていないということでもあったので、久しぶりに会ってみたいと思ったこともあって、堀〇君に「小生も出席させていただく」旨のメールを返した・・というのが、今回参加することになった経緯であります。 会場は阪大豊中キャンパス内の生協福利会館4階。 午後2時開会。第1部が講演会で、講師は佛教大学歴史学部教授の原田敬一氏。演題は「日本近代史から安倍改憲を考える」。同氏は大阪大学文学部出身。第2部が総会。第3部が懇親会。 阪急宝塚線石橋駅下車。昼食を済ませてから会場に出向くべく駅前の商店街を歩くが、これという店も見つからぬまま阪大坂にまで来てしまう。門を入るとあるのが、大阪大学総合学術博物館。その1階に喫茶店があるので、そこで昼食とする。(大阪大学総合学術博物館) 昼食を済ませて、阪大坂を上る。学生時代に通った道であるが、その当時とは風景はかなり変わっている。(生協福利会館) 会場の福利会館前で堀〇君が出迎えてくれました。 小生のすぐ後ろから同期の豊〇君がやって来ていたようで、そこで3人揃って4階の会場へ。豊〇君は卒業以来初めての再会。彼は小生のことを誰とは識別できず、当初は別人のM君と勘違いしていたらしく、昔の面影が全然ない、随分変わったと言っていたが、そりゃそうだろう(笑)。 今回の出席者は38名とか。法学部同期では、他には永〇君、岩〇君、それに上記の江〇さん。旧交を温めました。(正門前) 二次会は堀〇君の事務所でというのが恒例になっているよう。 ということで、二次会参加者は、蛍ヶ池駅近くにある同君の事務所へ移動すべく、正門前で何名かで記念写真を撮ってから、モノレールの柴原駅へと向かう。(柴原駅へ向かう。) 二次会参加者は十数名。際限もなく続くようなので、午後8時を少し過ぎた処で、小生は中座申し上げました。

2018.07.15

コメント(6)

-

囲碁例会・里山散歩

今日は囲碁例会。 梅雨も明け、雨の心配も無くあれば、MTBの出番。 クマゼミの鳴く声を聞きながら自宅を出て、梅田スカイビルまで銀輪散歩であります。 花園中央公園の北側で恩智川を渡り、脇道に入った処で、ハマユウの花の咲いているのに出会い、撮影。(浜木綿<ハマユウ>)み熊野の浦の浜木綿百重なす心は思へど直に逢はぬかも(柿本人麻呂 万葉集巻4-496)(み熊野の浦の浜木綿のように幾重にも心では恋しく思っても、直接には逢えぬことよ。) 囲碁とは何の関係もない歌でありますが、この時期の花にてもあれば、見過ごしもなるまいという訳であります。(梅田スカイビル) 梅田スカイビル到着は10時45分頃。 早くに着き過ぎたので、里山を散策してから、里山にあるWILLER EXPRESS CAFEで昼食とする。 里山では、ノカンゾウが咲き、エゴノキやお茶の木が実を付けていました。(ノカンゾウ)(エゴノキ)(お茶の実) 水辺にはトクサが生え、水中には、よく目にするが名前は何とも知らぬ水草が勢力を広げている。(トクサ) トクサは漢字では木賊と書くとのこと。ちょっと読めない。(水草)<追記>この水草の名はネットで調べるとクロモのようです。 クロモ・Wikipedia(同上) 何故、里山を散策して時間を潰したかと言うと、里山のカフェテラスのランチメニューは午前11時以降からとなっていて、それよりも早い時間帯には、ランチのオーダーが出来ないに仕組みになっているからである。 で、11時を少し回ったので、カフェテラスへ向かい、ランチをオーダー。店内は冷房されていて快適なのであるが、禁煙なので外のテラス席で昼食とする。小生がいつも座る席は、白人の可愛い女性が先客で使って居られたので、今日はコチラです。(WILLER EXPRESS CAFE) 右手を見上げると、店の建物はこんな感じです。(同上) 友人のオガクニマン氏からの電話の話によると、同氏も所用があって先日梅田スカイビルに来られたらしい。同氏も喫煙者にて、小生のブログ記事から、このカフェテラスのテラス席なら喫煙可能と踏んで、此処で珈琲休憩をされたらしい。同氏曰く「しかし、暑くて・・」 今日も暑い日ではあったが、風が通り抜けるので、同氏が言うような「暑さ」は感じなかった。むしろ、涼しい感じでした。 食事を済ませて、少しゆっくりしていましたが、それでも囲碁例会の開始時刻は午後1時。時間はまだあり過ぎる。 で、場所を変えることとし、スカイビルのタワーイーストの1階にある喫茶店に移動し、そこで珈琲とする。 この喫茶店は奥の方が喫煙席となっている。オ氏には、このことを先般の電話で教えて置きましたが、念のため此処に写真付きでその旨を掲載して置きます。オ氏用の蛇足です(笑)。(タワーイースト1階の喫茶店) 小生が入った時は未だ正午になっていなかったので、オフィスワーカーの来店時間にはなっていなかったのでしょう。ご覧のように喫煙席はガラガラでした。店を出るころにようやく他のお客さんが次々とやって来られました。喫茶店というのも、余り混み合っているのはノーサンキューであるが、ガラガラ過ぎるのも何やら落ち着かないから不思議なものです。(同喫茶店の隣のマツダのショールーム) 小生は一番奥の席に陣取ったので、隣のショールームがガラス越しに見えるのでした。車が建物内に侵入して来た訳ではありません。 さて、囲碁例会ですが、本日の出席者は福麻呂氏と村〇氏と小生の3人だけ。前回に続いて巴戦となりました。 1局目は福麻呂氏と小生の対局。小生の勝ち。続いて村〇氏と小生の対局。これも、終盤で村〇氏のミスが出て、小生の逆転勝ち。最後は、福麻呂氏と村〇氏が対局。村〇氏の勝ち。 本日は2勝となったので、今年に入ってからの成績は10勝13敗で、借金はアト3つとなりました。 来月の例会は8月8日の1回だけとなるので、借金完済は早くても9月になりますな(笑)。

2018.07.11

コメント(10)

-

二元展に行って来ました

西日本を襲った記録的大雨。死者・行方不明者が既に100名を大きく上回っているほか、土砂崩れ、河川の氾濫による家屋の浸水など各地で甚大な被害が発生しています。 小生の住まいする地区でも、避難勧告が出されるなどしましたが、翌日には解除され、我が家周辺では特段の被害もなかったようです。被災された地域の皆さまには心よりお見舞い申し上げます。 大阪も4日の夜から降り始めた雨は、5日、6日、7日と断続的に降り続きましたので、外出も控え、終日、家に留まって居ました。 福麻呂氏から二元展の案内状を頂戴したことは、2018年6月13日の日記(囲碁例会・十訣、二元、不詳)に記載しましたが、その会期は7月3日~8日でありました。しかし、上記のような事情で、出かける機会を逸していたのでありましたが、今日の天気予報では、午前中晴れ、午後から曇りということであったので、出かけることとしました。 会場は、天王寺の大阪市立美術館。自宅からMTB(マウンテンバイク)で出掛けました。 福麻呂氏の出展作品は今回も「ゴリラの絵」でありました。(左:「目力」、右:「反転」) 左側の「目力」という作品は、以前に見た記憶があるので、調べたら、2017年11月20日の日記(サルの絵・真っ赤な嘘と真っ白な嘘)で紹介済みなのでありました。しかし、その記事の写真は同氏が撮影された紙焼き写真をデジカメで撮らせていただいたもので、原画からの撮影ではなかったのでした。 そうと気付いたのは、帰宅してパソコンで過去のブログ記事をキーワード検索してみてのことで、この絵の前に立った時は、「目力」の方は、撮影済みと思い込んでいたので、右の「反転」だけを撮影したのでありました。(「反転」) 今回の出展作品は全289作品。会場の雰囲気を伝えるため、他のブースの作品も撮ってみましたが、こういうことが許されるのかどうか定かではないので、1枚だけ掲載して置きます。と言っても、この1枚しか撮影していないのではありますが(笑)。(二元展) 美術館の正面の姿も掲載して置きます。(大阪市立美術館) 帰途、布施駅近くで、こんなものを見掛けました。(夏祭りでしょうか) 何処の神社のお祭りかは存じ上げねど、太鼓の音と子どもたちの元気そうな声が響いていました。子ども太鼓保存会という文字も見えましたから、これは子ども用の山車なのでしょう。 智麻呂邸に立ち寄り、新作絵画2点を撮影して参りました。 こちらの絵画展はもう少し先になります。

2018.07.08

コメント(14)

-

囲碁例会

本日は囲碁例会の日。 台風の影響もあって、天気予報では、朝から夜までずっと雨マークが並んでいましたので、MTB(マウンテンバイク)は諦めて、電車で梅田へ。 そんなことで、立ち寄り先も昼食を取った駅構内のお店と帰りに寄った紀伊國屋書店だけで、これと言って掲載すべき写真がありません。大阪駅から眺めた梅田スカイビルの写真でも貼って置きましょう。 当ブログの常連読者さんには先刻ご承知のことであるが、初めて当ブログ記事をご覧になるお方のために付言すると、囲碁例会の会場はこの梅田スカイビルにあるのです。(大阪駅側から見た梅田スカイビル) 正確に言うと、梅田スカイビル本体ではなく、その付属建物(上の写真で言うと、スカイビルの左に二つ並んでいる低い小さなビルのうちの右側のビル)にあります。 今日の出席者は福麻呂氏と竹〇氏と小生の3名だけ。 天気予報の雨が影響したか、常連の村〇氏も平〇氏もご欠席でした。 対局は、従って巴戦。最初の対局は福麻呂氏と小生で僅差1目半で小生の負け。第2局は福麻呂氏と竹〇氏で、福麻呂氏の3目半勝ち。最後は竹〇氏と小生で、小生の中押し勝ち。よって小生の本日の成績は1勝1敗。またも、借金5は据え置きとなり、今年に入ってからの通算成績は8勝13敗。 年明けから7連敗だったか8連敗だったか負け続けたことが尾を引いて、その借金が完済できぬまま、借金5で足踏み状態が続いています。 傘を持って家を出たものの、雨に降られることもなく、往路も復路も傘をさすことはなく、持ち歩いただけ。これだといつものスタイルであるMTB(自転車)を走らせての銀輪往復も可能であったのでした。残念。 昨日のブログ記事で「蝉の鳴き声を聞いたから」と梅雨明け宣言したヤカモチ気象台でありましたが、その見解を、我ながらもっと信用すべきでありました(笑)。蝉鳴きて梅雨は明けぬと言ひつつも などてヤカモチ銀輪出さぬ (偐蝉丸)

2018.07.04

コメント(2)

-

墓参・虫散歩など

今日は、月例の墓参。 今年初めて蝉の鳴く声を耳にしました。 近畿は、未だ梅雨明け宣言はされていないかと思うが、ヤカモチ気象台は「蝉が鳴けば梅雨明け」という基準を採用しているので、本日を以って「梅雨明け」とします。 梅雨明け宣言は外れてもいいのである。「戻り梅雨」などという便利な言葉があるからである。宣言して、翌日や翌々日などに雨が降り、それが何日も続くことがあっても、それは「戻り梅雨」であって、先の「梅雨」とは別物であると言えば辻褄が合うのである。 それはさて置き、今日の門前の言葉はこれ。(今日の言葉) たりないことを 嘆くのではなく 与えられていることの 幸せに感謝する 吾唯足るを知る、と同義ですな。 今日は好い天気。暑いのは夏であるから仕方がない。 汗を拭いつつ行けば、 蝉も鳴き始めた。 小川の上では大きな女郎蜘蛛が巣を張っている。 夾竹桃の花は芳香を放っている。 道の辺の草の上ではベニシジミが、 朝のまどろみからまだ覚めやらずに居る。 墓地の高みから眺める大阪平野の景色も澄んでいる。(墓地からの眺め)(墓地)(ベニシジミ ようやくお目覚めですかな。) 帰り道は途中で脇道に入り、大きな池の畔の細道を行く。 豪雨対策でもあるか、水がかなり抜かれていて、池のへりでは底の地面が露呈している。(ため池) 池に投棄されたゴミが露呈している。 モーターバイクが2台投棄されている。 かなり、古くに投棄されたのであろう。 何やら化石のようである。(投棄されているモーターバイク) 墓参の場合は、花散歩と称して、往路・復路で見掛けた花などを紹介することが多いのですが、今回は、夾竹桃の花を撮っただけなので、花散歩ではなく、虫散歩とします。 と言っても、今日撮影した虫の写真はと言えば、上に掲載したベニシジミのほかには少しピンボケのヤマトシジミの写真があるばかりなので、以前に撮影して、ブログ未掲載の虫の写真を利用することとします。 先ずは、蝶にてアカタテハです。(アカタテハ) これは、木津5人組ウオークの折に撮ったものですから、去年の11月に撮影のもの。(カマキリ) これも去年の10月撮影の古い写真。何処で撮ったものか記憶が曖昧です。このカマキリはメス。しっかりカメラ目線なのが愛嬌です。まあ、見返り美人ということにして置きましょう。(蛾 シャクガの仲間かと思われるが正しい名前は不明) これは、先月の墓参の折に撮影したものですから、墓参と無関係ではないということになります。我が家の墓石に貼り付いていましたので、強制退去、近くの草原にお引越ししていただきました。(蜘蛛の巣) これは、先月、銀輪散歩の途中に立ち寄った馴染みの喫茶店「ペリカンの家」の前庭にある喫煙用ベンチの傍らに置かれていたハクビクジャクの鉢植えに巣を張っていた蜘蛛を見つけて撮影したもの。 米粒の半分位の大きさの極小の蜘蛛である。 今日見た巨大な女郎蜘蛛と並べてみようと思ったのですが、川面の上に巣を張っている蜘蛛にはなかなかピントが合わず、撮影を諦めました。(チョウバエ 蝶蠅) これも極小の虫。夜中に部屋に舞い込んで来た迷惑虫である。(ナミテントウの幼虫) ナミテントウはナナホシテントウと同じく肉食のテントウムシにて益虫である。成虫になると可愛らしくなり、手の平に乗せたりして遊ぶ人もあるかと思うが、この幼虫を手の平に乗せるのはかなり勇気のいる行為である。 最後は、無難な虫にして、イトトンボです。(イトトンボ)(同上)(同上) イトトンボも色々な種類があって、その区別などは吾事に非ずであります。<参考>虫関連の過去記事はコチラ

2018.07.03

コメント(9)

-

若草読書会・白洲正子「かくれ里」

本日は若草読書会の例会でした。 課題図書は、白洲正子「かくれ里」講談社文芸文庫。(白洲正子「かくれ里」) 講師は偐山頭火氏。 上記課題図書の中の「葛城のあたり」「葛城から吉野へ」の章を取り上げ、同氏作成の「御所は豊かな実りと伝説の里」と同補足資料「河内温泉大学」を参考資料として、懇切に講話いただきました。(偐山頭火氏作成資料)(同・補足資料) 風の森峠や葛木坐一言主神社、九品寺、高鴨神社などは偐山頭火氏と銀輪散策したこともあるなど、御所周辺は何度か訪ねているが、未踏の場所も多くあり、吉祥草寺、神武天皇社など、茅原から玉手、柏原地区のことなどをご紹介いただいたので、何れ銀輪散歩で再訪したみようという気になりました。 偐山頭火氏から頂戴した、御所市観光協会発行のハイキングコース地図を参考までに掲載して置きます。(葛城の道コース)(秋津洲の道コース)(掖上の道コース) 本日の参加者は、偐山頭火氏、智麻呂・恒郎女ご夫妻、祥麻呂氏、槇麻呂氏、景郎女さん、ひろみの郎女さんの常連組に加えて、景郎女さんのお姉様の敦郎女さんと、昔小阪教会で青年会活動などでご一緒することもあった杉郎女さんとのお二人が特別参加で、偐家持も含めて、計10名でありました。 偐山頭火氏の講話の後は、偐山頭火氏がお土産にと買って来て下さった中将餅をいただきながらの雑談タイム。 お餅のアトは、今月8日が智麻呂氏のお誕生日ということで、ひろみの郎女さんがバースデーケーキを買って来て下さっていたようで、ひと足早いお誕生日祝を皆で。 讃美歌などを智麻呂氏と一緒に歌った後、午後4時半頃に散会。 次回は、9月30日午後1時から、講師は槇麻呂氏が担当と決まりました。 偐山頭火氏はひと足早くMTBで帰途につき、景郎女さん、敦郎女さん、杉郎女さんのお三方はひろみの郎女さんの新車に同乗、瓢箪山駅へ。祥麻呂氏、槇麻呂氏、偐家持の男三人は徒歩で瓢箪山駅へ。もっとも偐家持は偐山頭火氏同様にMTBで来ていましたので、これを手押ししながら歩いたのではありますが。瓢箪山駅前で両氏と別れ、MTBにて家路に。(2018年7月1日の若草ホール上空のイマソラ) なお、本日に登場した万葉歌と古事記歌謡を、以下に参考までに記して置きます。葛城の高間の茅野とく知りて標ささましを今ぞ悔しき (万葉集巻7-1337)(原文)葛城乃 高間草野 早知而 標指益乎 今悔拭葛城の 高間の萱野 はや知りて 標刺さましを 今そ悔しき(岩波文庫新版)(葛城山の高間の萱野、早く知って標を刺して置けばよかった。今になって悔やまれる。)葛城の 高間の草野(かやの) 早領(し)りて 標指さましを 今ぞ悔しき(岩波文庫旧版)<葛城の高間の草野を早く自分のものとしてのしるしを立てたらよかった。今になって後悔される。>高間=御所市高天 〇磐之媛皇后の歌〇古事記の歌つぎねふや 山代河(やましロがは)を 河上(かはノぼ)り 我(わ)が上(ノぼ)れば 河上(かはノへ)に 生(お)ヒ立(だ)てる 烏草樹(さしぶ)を 烏草樹ノ木 其(し)が下(した)に 生ヒ立てる 葉(は)広(びロ) 斎(ゆ)つ真(ま)椿(つばき) 其(し)が花ノ 照り坐(いま)し 其(し)が葉ノ 広(ひロ)り坐(いま)すは 大君(おほきみ)ロかモ (古事記歌謡57)(淀川を遡れば、川沿いに烏草樹が生い茂っているが、その下には神々しい椿が生い立っている。その椿の花のように輝き、その葉のようにゆったりとしていらっしゃる御方こそ、わが大君であろうか。)烏草樹(さしぶ)=シャシャンボの古名つぎねふや=山代に掛かる枕詞。「次嶺経」次々と山嶺が見えてくる、山嶺を越えて行く、というような意味か。つぎねふや 山代河を 宮上り 我が上れば 青(あを)土(に)ヨし 奈良を過ギ 小楯(をだて) 倭(やまと)を過ギ 我(わ)が見(み)が欲(ほ)し国は 葛城(かづらキ) 高宮(たかみや) 我家(わぎへ)ノ辺(あたり) (古事記歌謡58)(淀川を遡り、難波の宮を通り過ぎて更に遡ると、奈良を過ぎ、大和を過ぎ、私が見たいと思っている国は、葛城の高宮の我が家の辺りです。)〇万葉集の歌君が行き日(け)長くなりぬ山尋ね迎へか行かむ待ちにか待たむ(磐之媛 万葉集巻2-85)(君の旅は日数を経て久しくなった。山道を尋ねてお迎えに参りましょうか、それともここでひたすら待っていましょうか。)かくばかり恋ひつつあらずは高山の岩根にまきて死なましものを(同2-86)(こんなにも恋しい思いをするくらいなら、高山の岩を枕にして死んでしまった方がましです。)ありつつも君をば待たむうちなびくわが黒髪に霜の置くまでに(同2-87)(このままずっと君を待っていましょう。長く靡く私の黒髪に、霜が白く置くまで。)秋の田の穂の上(へ)に霧(き)らふ朝霞いつへの方に我(あ)が恋やまむ(同2-88)(秋の田の稲穂の上に立ち込める朝霧のように、いつになったら私の恋は止むのだろう。) 或る本の歌に曰く居り明かして君をば待たむぬばたまのわが黒髪に霜は降るとも(同2-89)(夜通し起きたまま君をお待ちいたしましょう。私の黒髪に霜が降ろうとも。)<追記>(2018年7月2日)ひろみの郎女さんも読書会のことをブログ記事にされていますので併せご覧下さい。〇今日7/1若草読書会でした 2018.7.1.偐山頭火氏は、今回の読書会の件は未だ記事にされていませんが、同氏のブログの過去記事に御所市界隈など「かくれ里」関連の現地取材記事がありますのでご参照下さい。〇河内温泉大学(Yahoo!ブログ) 葛城から見た吉野と明日香遠望を主に 役行者が開いた山伏修験道と桜の名所吉野へ 結界「柳の渡し」から 史上最古かつ最大の嫉妬かその心の内は、墓は何も語らず「磐之媛命陵古墳」 再び御所へ 笛吹神社から水泥双墓、阿吽寺の巨勢の道 御所は豊かな実りと伝説の里 御所の高鴨神社で鴨南蛮を食し雪道を走る・同続 湖東三十三面観音像巡り(1)(2)(3)(4)(5)(6)

2018.07.01

コメント(10)

全19件 (19件中 1-19件目)

1