2018年09月の記事

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

銀輪花散歩・赤、白、黄色の茸ほか

花散歩と銘打ってキノコを取り上げていいものかどうか、という気もするが、先日の正楽寺山の山道で見掛けたキノコをご紹介します。 まず、白いキノコです。 経塚の近くにありました。(白いキノコ) もう少し視線を低くして、真横から眺めると・・。(同上) なかなか端正な姿である。高さは15㎝位あっただろうか。 大きくて立派なキノコでありました。 真上から見ると、何か愉快。(同上) このキノコ、何処かでかつて見たことがある。多分、千曲川畔の岩鼻への山道で見た「松林のポニョ」と思って、過去記事を調べてみたが、似ているようでもあり、違うような気もする。<参考>千曲川銀輪散歩・岩鼻 2008.7.24.<追記>この優美な白いキノコはシロオニタケだろうとブロ友・ふぁみり~キャンパー氏からご教示いただきました。 経塚から狐塚へと行く道にあったのは、黄色いキノコ。(黄色いキノコ) こちらは、先程の白いキノコよりは少し小振りである。(同上) 尾根筋で見掛けたのは白いキノコと赤いキノコ。(もう一つの白いキノコ)(同上) 上の白いキノコは城跡への道でみかけたもの。次の赤いキノコは「上臈落とし」への道で見掛けました。<追記>上の白いキノコはドクツルタケかも知れない、また下の赤っぽいキノコはサマツモドキのようだ、というブロ友・ふぁみり~キャンパー氏からのコメントを頂戴しました。そうなら、どちらも毒キノコ。特にドクツルタケは猛毒だそうです。(赤いキノコ) これも上から撮ってみました。(同上) 上からだと、アンパンとか、何か別のものに見える。 何か別の物に見えると言えば、コキアもそうですね。(コキア)(同上) コキアも花らしくない、と仰る向きもあるかも知れませんが、接近してよく見ると、枝に無数の小さな花が付いているのであります。(同上)(同上) で、これがその拡大写真・・と言う訳ではありません。 これはヤブミョウガの花です。喫茶ペリカンの家のサイクリングで香具山に登った時に見掛けました。(ヤブミョウガ) ヤブミョウガの花は以前にも掲載した筈と調べると、ありました。 (同上)<参考>暗峠を越えて(余録) 2010.9.17. 若草読書会彦根旅行(5)・中山道銀輪膝栗毛 2013.9.27. キノコ、コキア、ヤブミョウガでは、花散歩としては地味過ぎて「華が無い」というもの。少しは「花らしきもの」も掲載して辻褄合わせと参りましょう。(クルクマ、別名ハナウコン)(同上) クルクマは別名・花鬱金(ハナウコン)と名前にも「花」が付いているから文句はないだろう(笑)。チューリップのことを鬱金香(ウコンコウ)とも言うが、それに「花」を付けたような名前なのだから、「花が無い」などとは言わせない、という次第。

2018.09.29

コメント(12)

-

甲良・多賀銀輪散歩(その3)

(承前) 勝楽寺の境内南側に正楽寺山への登山口がある。 境内の案内板では往復1時間半~2時間とあるので、登ってみることに。(正楽寺山ハイキングコース案内図) 登山口に入ったところで振り返ると勝楽寺境内はこんな風に見える。(登山口の石仏群) この石仏群の前に、先程ご挨拶申し上げたご夫妻が立って居られましたので、上りではこれを撮影せず、下って来た時に撮影したのがこの写真です。 石仏群の場所から少し上った処に金属製のネットフェンスが張り巡らされていて、ロックできる扉が付いている。山からの害獣が侵入するのを防ぐためのもののよう。出入りする人は必ず施錠するようにという注意書きがあった。ロックを外し扉を開け、閉めて施錠する。注意書き通りに致しました。 ひょっとすると、この扉の部分までが勝楽寺の境内で、登山口はこの扉の外側なのかも知れない。 小さな川があって橋が架かっている。橋から上流を見上げると石積みの砂防ダム。(砂防ダム) 橋を渡った先にあるのが「仕置き場」。ここにも石仏群がある。 置かれている説明書きには「高筑豊後守が、城主にそむきおきてに反したものを処刑した場所(1368年頃)。その霊を弔うため多くの地蔵菩薩がつくられた。」とある。 高筑豊後守とは、この勝楽寺城を築城した武将である。(仕置き場) この辺りから山道らしくなり、急峻で滑りやすい所もあったりするので、足元には注意しなければならない。(経塚、狐塚、城趾へ)(シダの群生) シダの群生する道を行く。(経塚)(同上・説明碑) この経塚のある部分は奥に向かって平坦になっていて、奥に突き当たって右に回り込み、少し下ると、黄色いキノコが群生している場所があり、其処から再び上り坂の山道となる。(狐塚付近から西方向を望む。) 狐塚の下付近では眺望が開けて、琵琶湖も遠望される。(狐塚) この狐塚にまつわる伝説は次のようなもの。 「むかし、この寺に『璞蔵主(はくぞうす)』という和尚がいた。その和尚の実弟に金右衛門という狩猟ずきの男がいて、かねてから和尚がその殺生を戒めていたが、ある日、璞蔵主が外出して山道にさしかかったとき、金右衛門のために白狐と誤られ、非業の最後を遂げてしまった。そこで、金右衛門は初めて兄の殺生の戒めに気付いた。」 勝楽寺の寺伝では、この璞蔵主は、歴代住職の内の一人、九岩和尚のことと伝えられているとのこと。 この話が元になって狂言の「釣狐」が作られたとし、ここが狂言・釣狐の発祥の地と言われているのだという。 前掲書の「南北朝」の本では、釣狐伝説は、堺市の少林寺にも、大和の西大寺にもあると記されているので、何処が本家「釣狐」かは定め難いというものではある。 「南北朝」の著者・林屋辰三郎氏は、大多数の狂言の作者が叡山の玄恵法印に擬せられていること、狂言大蔵流の祖は日吉弥太郎と呼ばれていたのは、近江坂本と無関係ではなかっただろうと思われること、狂言の中の傑作「靫猿」を始め猿に由縁の深い曲が多くあるのも、猿を日吉山王の使獣とする山門領下から生まれたのではないかと思わせること、などから、狂言のふるさとを近江の農村に擬したい、と言って居られます。 まあ、ここは「猿」の話ではなく「狐」の話なのであるから、この釣狐のふるさとについては、同氏もニュートラルのようです(笑)。(同上) 再び、シダの群生する道があって・・・。(またしてもシダの道) 何故か、サワガニがいて・・・。(サワガニ) このところ雨がよく降ったので、小川状態になった山道を沢と勘違いして上って来たのか、それとも近くに水の湧く場所でもあるのか。 東海の小島の磯の白砂ではなく、近江の甲良の山中にてあれば、カニと戯れている訳にも参らず、先へと急ぐ。(ほぼ山頂、尾根に到着) 尾根に到着。 先ず、左側の城跡へと向かう。(城跡)(同上・説明碑) 城跡から先は下りとなる。かなり下って行くも一向に眺望が開けず、「見張り台」らしきものが見えて来ないので、引き返すことにする。 上って来た尾根の地点まで戻り、今度は反対側の「上臈落とし」という奇妙な名前の場所へと尾根を歩く。再び、かなりの上りになって、開けた場所に出る。(上臈落とし)(同上・説明碑)(上臈落としからの眺望) 少し右にカメラを振ってズームアップすると犬上川がよく見える。(犬上川遠望) 犬上川は万葉集に登場する不知哉川のことだとする説があることは、以前の日記で紹介済みである。近江路(あふみぢ)の 鳥籠(とこ)の山なる 不知哉川(いさやがは) 日(け)のこの頃は 恋ひつつもあらむ (万葉集巻4-487)(近江路の鳥籠の山を流れるいさや川。その「いさ<さあ>」のように、この先どうなるか分からないけれど、しばらくは恋い慕いながら生きていくことでしょう。)犬上の 鳥籠の山なる 不知哉川 いさとを聞こせ 我が名のらすな (万葉集巻11-2710)(犬上の鳥籠の山にあるいさや川の名のように、「いさ<さあね>」とでも仰って下さい。私の名を明かさないで下さい。)<参考>彦根小旅行銀輪散歩下見(その2) 2013.7.30. 下山して来ると13時35分頃。12時20分頃に登山を開始したから、往復1時間15分である。写真を撮ったりのロスタイムがなければ1時間程度で往復できそうである。 さて、犬上川を渡って、次の目的地多賀大社へと向かいます。 犬上川を渡ると県道226号に出る。 左折して226号を西(下流)方向へ走る。 名神高速道路の高架下を潜る手前で見たのが23日記事の2枚目、3枚目の写真のヒガンバナの群生である。 名神高速道路の高架下を潜る辺りから道は右にゆっくりカーブして西向きから北向きに変わる。 常徳寺という寺を過ぎて道がカーブする付近で見たのが畑一面に咲く蕎麦の花でありました。(蕎麦畑) 大きな池のある処で国道307号にぶつかる。 敏満寺中交差点である。 此処からは国道307号を行くのであるが、ここでこんな石碑を見た。(馬頭鳥居趾) 馬頭鳥とは何であるか。 山頭火なら「偐」は付くものの、身近に居るのだが(笑)。 そこで、気が付いた。馬頭・鳥居趾と読むべきことに。 馬頭というと馬頭観音などが思い浮かぶだけであるが、多賀大社の大祭・古礼祭を馬上で指揮する人を馬頭人と呼び、祭を馬頭人祭とも呼ぶそうだから、これと関係があるのかも知れない。 背後に見える山は青龍山(標高333m)。 道は上り坂になって、再び名神高速道路の下を潜る。 潜って反対側に出た処で右に見えるのが胡宮神社。気にとめずやり過ごしたが、帰宅して調べると、聖徳太子開基の敏満寺という大寺がこの地にあったが、戦国時代の戦乱で消失、廃寺となったこと、神社だけが再興されて、それが胡宮神社であること。胡宮神社は多賀大社の別宮、奥の院のような位置づけになっていることなどが分かりました。 また、胡宮(このみや)は高の宮(こうのみや)のことであり、多賀の宮は高の宮(たかのみや)で、同じ信仰形態に由来し、共に水源である山を敬う信仰を起源とする、というような説もあることなども知りました。 その胡宮神社近くの国道脇にあったのが、このSL。(何故か道路脇にSL)(同上)(同上) 型式はD51ですな。 それにしても、何故このような処にD51が放置されているのであるか。<追記>このSLについて新潟のブロ友のふぁみり~キャンパーさんから「多賀SLパーク」の残骸だとご教示いただきました。詳細は下記<参考>をご参照下さい。<参考>多賀SLパーク・Wikipedia そして多賀大社に到着です。(多賀大社)(同上・多賀大社建造物十一棟説明碑)<参考>多賀大社・Wikipedia 多賀大社公式サイト 多賀大社については、上記参考のウィキペディアや公式サイトの記載するところをご参照いただくこととしましょう。 ヤカモチも今回が初めての訪問であります。(同上) 「おくのほそ道」には多賀大社での句は登場しないが、曾良旅日記には「十三日(元禄2年<1689年>8月13日) 雨降ル。 多賀ヘ参詣。鳥本ヨリ弐里戻ル。帰テ、摺針ヲ越、関ヶ原ニ至テ宿。夕方、雨止。」とあるので、この時、芭蕉も多賀大社に参詣したかも知れない。曾良と芭蕉は時に別行動をとっているから、何とも言えないのであるが。 鳥本とは彦根市鳥居本のこと。中山道の宿場である。前日の12日に鳥居本に宿泊しているから、13日は鳥居本を発って中山道を南下し、高宮経由で多賀大社に向かったのであろう。参詣を済ませ、鳥居本に戻り、そこから摺針峠越えで関ヶ原に入って宿としているから、その健脚たるや何ともはや、である。 参集殿の裏手に駐輪場があるので、そこに駐輪して、ざっと見て回り、ペットボトルのお茶が無くなったので、神門脇の休憩所の自動販売機で新しい飲料を購入しようと、千円札を入れたところ、中で詰まってしまったようで、機械がストップ。仕方なく隣の自販機に別の千円札を入れて飲み物をゲット。それを飲みながら、詰まってしまった自販機に表示されている電話番号へ電話して、事情を説明する。追って担当の方から電話させていただくとのこと。 25分後に担当者から電話が入ったのだが、その時は既に現場から離れて、JR南彦根駅に向かって銀輪を走らせていたのでありました。詰まってしまった千円札は1000円のクオカードで返還して貰うことで合意。送付先を相手に告げて一件落着でありました。 ところで、南彦根駅へと向かう前に多賀大社の門前の通りで村山たか女が住んでいた処と表示された建物を見掛けました。 村山たか女は此処多賀町で生まれ育ったようです。<参考>村山たか・Wikipedia 村山たか女の参り墓と彼女が建立したという弁天堂は、京都の金福寺境内でお目にかかりましたが、それらの写真は、その折の金福寺訪問が与謝蕪村がテーマであったので、ブログに取り上げる機会もなく眠ったままになっている。今後、彼女をテーマにした銀輪散歩をする見込みもないから、ここにそれらも併せ掲載して置くこととします。<参考>京都・蕪村銀輪散歩(その4) 2015.5.25.(村山たか女の住処) (村山たか女の参り墓) (金福寺・弁天堂)(たか女さらし者図) そして、JR南彦根駅到着。(JR南彦根駅) 南彦根駅到着15時15分。河瀬駅を出発したのが10時7分位ですから5時間余の銀輪散歩。これにて完結であります。僅か5時間のそれを三日間にもわたってお付き合いいただき恐縮でございました。

2018.09.26

コメント(10)

-

甲良・多賀銀輪散歩(その2)

(承前) 尼子土塁公園から殿城池へと行く途中で道を間違って八幡神社に向かってしまったことは、前記事に記した通りであるが、道を間違えたことは直ぐに気が付いた。しかし、前方に「藤堂高虎生誕の地」と書かれた赤い旗が翻っていたので、そちらへと向かった次第。<参考>藤堂高虎・Wikipedia(在士八幡神社)(同上) 藤堂家の始祖・藤堂景盛が応永2年(1395年)に京都・石清水八幡宮から分祀したのが、この八幡神社の草創。その際に藤を一株植えて子孫の繁栄を祈願したという。それが現在鳥居の右脇の藤棚に残る2株の藤樹だという。 また、本殿は高虎の嗣子・高次が寛永20年(1643年)に再建したものだという。(八幡神社本殿と紫藤樹説明碑)(同上) 藤の花の盛りに来れば見事な花房が見られるのであろうが、季節外れ、ときじくに訪問するのがヤカモチ流なれば、ご覧の通りである。(紫藤樹) 藤樹と言えば、中江藤樹も近江出身ですね。彼は、湖西の高島市の方であるが。<追記>この神社からもう少し先に進めば高虎公園があり、そこには藤堂高虎の騎馬像がある。また、手前の路地を南に入ったところが高虎の出生地跡のようで、藤堂高虎出生地碑がある。しかし、両方とも気付かずにスルーしてしまいました。 さて、前記事で述べたように八幡神社から殿城池に廻りましたが、殿城池の路地から再び住泉寺入口道路に戻り、其処から南東に斜めに延びている広い道(多分県道227号)を行くと、甲良中学の前に出る。甲良中学を右に見て県道を進むと甲良町役場である。役場の近くにあった観光案内看板がこれ。(甲良町観光案内図) この観光案内図で目指す勝楽寺の場所を確認して行く。 向かいに高良神社があったので、鳥居前からご挨拶。(甲良神社)(同上説明碑) 甲良町役場と高良神社の間の県道227号を東へと進む。 左に神社の森らしきものが見えたので、左折して立ち寄ると日吉神社でありました。ここで、水分補給の小休止。結構暑く汗、汗である。(日吉神社) 振り返るとこんな景色である。(日吉神社から東方を望む。) 横雲がたなびき、空は秋の風情であるが、銀輪散歩としてはもう少し気温が低い方が快適であるだろう。 県道227号に戻ると、こんな碑がありました。(沃野観音の郷の碑)(同上) 右手前方に見えて来た小高い山が正楽寺山だろう。(正楽寺山遠望) 右手に見える甲良東小学校の校舎も何かいい風情である。(甲良東小学校) 国道307号と交差する金屋北交差点にやって来た。 国道307号は、大阪の枚方に通じている道。 当初予定では、此処で右折して国道307号を南下することにしていたのだが、名神高速道路の手前の道を南下することに変更し、今しばらくは県道227号を直進することに。(金屋北交差点) 名神高速道路にぶつかる手前で県道227号は犬上川沿いの道となる。その犬上川沿いになる地点で、犬上川沿いに反対側(下流側)に延びている小径があるが、その道沿いに群れ咲いていたヒガンバナの写真は9月23日の記事に掲載しました。 名神高速道路の高架を潜る手前の右側に三角形の池のある小さな緑地があった。(緑地:三川分水公園 正面奥の小山の手前の高架が名神高速道路) 時計を見ると正午近くになっていたので、此処の東屋で、途中のコンビニで買って来たお弁当で昼食とする。 昼食後、名神高速道路に沿って南へと下る道を行くと、正楽寺入口と表示された通路があり、此処で名神高速道路の下を潜り抜けて正楽寺の集落に入る。(案内看板) 先ず目に飛び込んで来たのはこの案内看板。 この看板から右に道を回り込むと突き当りが勝楽寺である。 看板の向かい側に「正楽寺」と刻まれた石碑があり、それの説明書きを見ようと自転車をめぐらせると、そこで草取りをして居られたご婦人が「お寺ですか。」と仰って勝楽寺への道を教えて下さる。案内看板で道は分かっていたが、ご親切に感謝し「ありがとうございます。」と申し上げて寺へと向かう。 寺の名前、城の名前は、勝楽寺、勝楽寺城であるのに対して地名が正楽寺、山の名が正楽寺山であるのでややこしい。 勝楽寺への道は「ばさら街道」と名付けられているようで、そう刻まれた石漂が所々道脇に設置されている。 そのばさら街道から見えた小さな森が気になって立ち寄ってみると、「正楽寺・野神さん」とあった。(野神さん)(同上)(同上) 野神さんとは、野神様または農神様で、五穀豊穣を祈って祀られているものである。 五穀豊穣の神と言えば、稲荷信仰の神、ウカノミタマであり、古事記では宇迦之御魂神(ウカノミタマノカミ)、日本書紀では倉稲魂命(ウカノミタマノミコト)であるが、野神さんは、もっと素朴なもので、賽の神・道祖神などとも習合したものかと思うが、こういう野神さんを見ると、この地の村人によって、代々大切に守られて来ているということが感じられて、心和むものを覚える。 更に進むと、今度は左側に入った処に若一神社というのがありました。(若一神社)(同上)(同上・説明碑) 説明碑によれば、創建は宇多天皇第八皇子の敦実親王によるとのこと。祭神がアメノコヤネノミコトであるから、わが枚岡神社と同じ神様である。(若一神社宝塔)(同上) 寄り道ばかりで、なかなか勝楽寺に着かない。 しかし、ようやくに到着です。 寺の前には大きな池がある。(西蓮の溜) この池の写真を撮っていると、黒い軽乗用車の年配のご夫妻がやって来られて、勝楽寺の門前に駐車、降りて来られました。こんにちわ、とご挨拶して境内へ。(勝楽寺)(同上・縁起) 勝楽寺は、暦応4年(1341年)佐々木道誉が東福寺の叟雲和尚の法嗣雲海和尚を屈請して開山したものであり、出家した道誉の邸宅でもあった寺である。 道誉は、応安6年(1373年)この寺で没している。時に68歳であった。(追記・注)道誉の生誕年については1296年説と1306年説があり、上掲書「南北朝」は1306年説に拠り68歳と記されているので、それに従った。1296年生誕説なら78歳ということになる。 では、先ず彼のお墓にお参りすることと致しましょう。(佐々木道誉墓)(同上・副碑)<参考>佐々木道誉・Wikipedia(赤田栄墓) 道誉の墓の隣にあるのは赤田栄なる人物の墓。 赤田氏は、道誉が多賀荘まで勢力を広めた時に、それまでの支配者曽我氏に代わって多賀町一円の地域を本拠とした豪族であるそうだから、道誉の後ろ盾があったのかも知れない。 境内に大日池という小さな池がある。元亀元年(1570年)7月に織田信長に攻められて、山門を除き、寺の建物など殆どが焼失する中、本尊の大日如来坐像はこの池に埋められて難を逃れたという。(大日池)(同上・説明碑)(同上) 勝楽寺の裏の山は正楽寺山で、山上には南北朝期の山城、勝楽寺城跡がある。ついでなので、自転車・トレンクルは境内に駐輪して、山に登ることとしましたが、続きは明日以降とさせていただきます。(つづく)

2018.09.25

コメント(2)

-

甲良・多賀銀輪散歩(その1)

9月23日突如思い立って滋賀県犬上郡の甲良町と多賀町を銀輪散歩して来ました。目的地は甲良町の勝楽寺と多賀町の多賀大社。 30日の若草読書会では、林屋辰三郎「南北朝」(朝日選書)を課題図書として、槇麻呂氏の講話を聴くこととなっているが、同書を読んでいて、佐々木道誉の墓が勝楽寺にあるということを知ったのがきっかけ。多賀大社はこれまで一度も訪ねていないので、ついでに廻ってみようという次第。 同書には「JR東海道線に河瀬という駅がある。さきに出てきた多賀・河瀬一族と併称される土豪の根拠であった所だ。そこで降りて東南八キロ余、近江犬上郡甲良町に慶雲山勝楽寺という臨済の禅刹がある。」(同書171頁)とあるので、ネットの路線検索で調てみると河瀬駅10時4分に着くには、わが最寄り駅の近鉄・枚岡駅発7時50分の電車に乗らなければならないことが分かる(実際に枚岡駅に行ってみると、7時50分発という電車はなく7時53分発であったが)。(JR河瀬駅) ともかくも予定通り午前10時4分に河瀬駅到着である。 駅前で持参のトレンクルを組立て出発。 線路に沿って北東へ。県道196号に出て右折。(県道196号-227号と国道8号の交差点・野口町交差点) 県道196号は、結構、車の通行があったが、野口町交差点を過ぎると県道227号に名前が変って、殆ど車は走らず快適な銀輪旅となった。ほとんどの車は右折なり左折なりして国道8号に入ってしまうのでしょう。(県道227号・野口町交差点を過ぎた付近) 暫く走ると、近江鉄道本線と東海道新幹線にさしかかる。(近江鉄道・尼子駅) 近江鉄道本線の尼子駅。出発点の河瀬駅は彦根市であり、野口町交差点も彦根市域にあるが、尼子駅付近から甲良町になる。 随分立派な駅舎だと思ったが、コミュニティ会館とかナントカ書かれていたので、駅舎そのものではないようだ。駅ホームはこの建物の向こう側にある。 駅の北側の踏切を渡る。踏切から見ると駅ホームと会館建物とは少し離れているようだ。(同上) 線路脇には、ヒガンバナが今を盛りと咲いていました。 近江鉄道本線は高宮駅から五箇荘駅まで東海道新幹線と並ぶようにして走っている。上の写真の左側は新幹線のそれである。 新幹線の高架下を潜ると、田園風景が一気に開ける感じがする。(新幹線を越えた付近の田園風景、遠くに伊吹山も見える。)(同上、左手前から奥にかけて見えるのが東海道新幹線) 県道227号が県道13号と交差する地点にこんな看板が立っていた。(尼子の地名と尼子氏とその史蹟碑) 尼子氏のことはよくは知らないが、子どもの頃に読んだ本で山中鹿之介の伝記のような読本であったかと思うが、彼が尼子十勇士と言われる尼子の家臣で毛利に滅ぼされた尼子の再興を掲げて毛利と戦い・・というようなことで、尼子氏というのは出雲、山陰のイメージであったが、元々はこの地の京極氏から分れた氏族であったのですな。出雲の尼子氏は分家。本家はこちらの尼子である。 佐々木(京極)高氏(道誉)の孫の京極高久が尼子氏の祖であるのでした。<参考>尼子氏・Wikipedia この標識で、尼子氏の城(館)跡の遺跡があると知ったので寄り道して行くことにする。 土塁公園に向かう。(住泉寺) 尼子氏の城(館)の土塁跡が残っていて土塁公園という小さな公園になっている。住泉寺の裏手にある。上の写真の右側のお堂の裏にある。(尼子土塁公園)(同上説明碑) この後、尼子城の堀跡を訪ねるべしであったが、道を間違って八幡神社の方に向かってしまったのである。しかし、ブログの構成上は堀跡を先に掲載する方がしっくりするでしょうから、八幡神社は後回しとします。(尼子城の堀跡、殿城池)(殿城池) 堀跡と言われても住宅街の道端にある小さな池で、城の堀のイメージには程遠い。 未だ、最初の目的地である、勝楽寺にも、そこにある佐々木道誉の墓にも至っていないのであるが、一応その孫の尼子氏関連の土塁と堀の跡を見たということで、キリもよいかと、この辺で小休止とします。続きは明日に。(つづく)

2018.09.24

コメント(3)

-

ヒガンバナ

本日は滋賀県の甲良町、多賀町を銀輪散歩して来ました。写真の整理などに手間取り、それについてのブログ記事は後日に譲るしかありませんが、取り敢えずヒガンバナの写真だけアップして置きます。(犬上川左岸沿いの道に咲いていたヒガンバナ) 県道227号を金屋北交差点から東へ行くと名神高速道路の下を通ることになるが、その手前に池があって、ちょっとした緑地がある。 その緑地に到る手前で犬上川沿いに入る小径があり、その道路脇にヒガンバナが群れ咲いていました。 そして、県道227号と犬上川を挟んで反対側(右岸側)を通っている道が県道226号である。(犬上川右岸沿いの県道226号の道路脇に咲いていたヒガンバナ) 県道226号が名神高速道路と立体交差する東側は、パノラマ撮影しないと入り切らないほどの長さでヒガンバナが咲き群れていました。(同上・ケヤキの木の下に群れ咲くヒガンバナ) ケヤキの緑と裾模様をなすヒガンバナの赤とがいい感じに照り映えています。向こう側が犬上川の流れです。 お彼岸ということで、今日はヒガンバナを堪能させていただきました。

2018.09.23

コメント(4)

-

第204回智麻呂絵画展

第204回智麻呂絵画展 本日、智麻呂邸を訪問、新作絵画4点を撮影、先に撮影の作品と合わせて全8点となりましたので、第204回智麻呂絵画展を開催いたします。<参考>過去の智麻呂絵画展は下記からご覧になれます。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ フォト蔵アルバム「智麻呂絵画集」はコチラ。 前回の第203回展が7月30日開催でありましたから、8月は絵画展の開催はなし、実に51日ぶりの開催となりました。 では、ごゆるりとご覧下さいませ。 先ずは、ちょっと変わった趣向で、こんな絵から。(難波八阪神社) これは難波八阪神社の境内にある、獅子舞台を撮影した下記の写真をお持ちしたら、面白いと絵にされたのでありました。難波八阪神社 (1) posted by (C)けん家持<追記注>この獅子舞台(獅子殿が正しい呼称かも)は、1974年5月竣工の、鉄骨鉄筋コンクリート造。外観は銅粉吹き付け合成樹脂仕上げ。内部の神殿には、素戔嗚尊の荒魂を祀る唐櫃上加賀獅子一対が奉安されている。目玉はライト、鼻はスピーカーの役割を果たしている。近年は、大きな口で勝利を呼び、邪気を飲み込み、勝運(商運)を招くとして、学業向上、就職、入試、会社発展などを祈願しての参拝が絶えないとのこと。 次は、虫の絵4点です。 先ずはカマキリ。(カマキリ) 次は、ショウリョウバッタ。(ショウリョウバッタ) 次は、トンボ。(蜻蛉) トンボが来たら、蝶も外せない、という訳で次はアゲハチョウです。(揚羽蝶) 智麻呂画伯も今回は昆虫少年に立ち戻ってしまわれたようであります。 さて、次は、ハムとゼリー。何れも五〇さんからの贈り物であります。(ハムなど)(ゼリー) ここまで来て、気が付きましたが、花の智麻呂画伯なるに、今回は花の絵がないですね。 これでは、智麻呂絵画ファンの皆さまに申し訳が立たぬと思われたかどうかは存じ上げぬことなれど、花の絵柄(と言っても「花」そのものではなく「実」の絵柄ではありますが。)の薬缶の絵が添えられていたのでありました(笑)。 奥方の恒郎女さま曰く「絵の題材に困ると手近な身の回りの品が絵になる。」ということですから、たまたま花柄もどきの薬缶が絵になっただけということで、「花」の絵の埋め合わせというようなことは、画伯の意識には毫もなかったのでしょうな。 しかし、この薬缶の絵で、何となく「花の智麻呂」的世界が現前。それらしき雰囲気と相成りました(笑)。(薬缶) 以上です。お楽しみいただけましたでしょうか。 本日もご来場、ご覧下さり、ありがとうございました。

2018.09.19

コメント(13)

-

ペリカンの家サイクリング・明日香篇本番

本日は、先月25日に下見をした明日香サイクリングの本番の日でありました。<参考>ホテイアオイと黒豚 2018.8.26. ペリカンの家サイクリング下見 2018.8.27. 集合時間は当初計画より1時間早くなり、午前10時橿原神宮前駅東口改札前集合となったので、小生も9時半位には現地集合場所に着こうと、朝8時20分頃に家を出る。8時31分近鉄枚岡駅発に乗り、生駒と大和西大寺で乗り換え。大和西大寺駅から特急に乗車。9時37分に橿原神宮前駅に到着。(三輪山・近鉄電車の車窓から) 下見の時はコンコースにお弁当屋さんがあったのに、今回はそれがない。仕方ないので駅中のコンビニでお弁当を購入。東口の改札を出ると、既にももの郎女さんや越の郎女さんなど参加者の多くが到着されていました。最後に偐山頭火氏がMTBで来られて全員集合。駅前の明日香レンタルサイクルステーションに移動。MTBの偐山頭火氏を除く皆さんはそこで電動アシスト自転車を借りられました。ほぼ定刻の11時10分に12台の自転車を列ねての出発。勿論、ヤカモチはトレンクル持参ですから、これを組み立てての出発であります。 参加者は大人11名(男3名、女8名)、子ども5名(男1名、女4名)という構成。何やら子ども会の行事のような雰囲気もないではない(笑)。 先ず、神武天皇陵に立ち寄り、「玉だすき 畝傍の山の 橿原の 日知りのみ代ゆ・・」ではないが、初代天皇に敬意を表してから、走ろうという次第。(神武天皇陵) 神武天皇陵を出て、大久保児童公園に立ち寄り、此処にある桜児伝説の万葉歌碑を見て行く。(桜児伝説の桜児の墓と言われる娘子塚<2018.8.25.撮影>) 畝傍御陵前駅北側の踏切を渡り、本薬師寺跡へ。此処の一面に咲くホテイアオイを見るというのが、今回のサイクリングのそもそもの動機というか、主目的でありましたので、ここで20分弱時間を過ごす。 下見の時よりも更に花が咲き揃い、丁度見頃でありました。(本薬師寺跡のホテイアオイ)(同上)(同上・ヒガンバナと)(同上・萩と)(同上・塔の跡地に立つわれらが一行の面々)(同上) ヒガンバナを目にするのは、ヤカモチにとっては今年初めてなので、単独でも1枚写真を掲載して置きましょう。 まだ満開とは参らず、盛りは数日後かも知れないが、秋の花の主役とも言えるヒガンバナも何やら影が薄い。 まあ、こんなにもホテイアオイが周囲に群れ咲いていては是非に及ばずであります。(本薬師寺跡のヒガンバナ) 全体集合写真を此処で撮って(勿論、この写真は非公開であります。)、入口近くにある、大伴旅人の「忘れ草 わが紐につく・・」(万葉集巻3‐334)の歌碑の説明をして、おふさ観音の門前の餅屋「さなぶりや」へと向かう。「花より団子」ならぬ「花よりさなぶり餅」というお方も居られたので、遠回りの寄り道であります。飛鳥川沿いの自転車道を北へと下った処にその餅屋はある。 大勢で押しかけたのでお店の方は「今日は何事ですか。」と驚いて居られました。 さなぶり餅をお買い求めいただいて、再び飛鳥川沿いの道に戻り、南へ。飛騨町交差点で東に向かう。香具山はもう目前である。 途中、真北に耳成山を遠望しつつ、藤原京朱雀大路跡の前にある万葉歌碑「藤原の古りにし里の秋萩は咲きて散りにき君待ちかねて」(万葉集巻10‐2289)を見て、香具山西麓の休憩所へ。 ここで昼食。 先客で年配のご夫婦がお弁当を食べて居られましたが、その傍らでわれわれもお弁当タイムであります。 昼食後、待機組と子どもたちを休憩所に残し、その面倒は偐山頭火氏にお任せして、登山組は、香具山山頂へと向かう。この部分は、徒歩であります。 午後1時30分に登山組は休憩所に戻り、待機組と合流して雷丘、甘樫丘へと向かう予定の処、戻り着いたのは6分遅れの1時36分。 雷丘から甘樫丘に向かう途中で、レンタルサイクルの1台がパンクのアクシデント。ヤカモチが道案内のため先頭を走り、最後尾を偐山頭火氏に走っていただき、全体の安全確保を図っていただくという段取りでしたが、甘樫丘に到着した処で、偐山頭火氏から電話が入り、パンクのことを知らされる。レンタルサイクルの営業所へ電話を入れて下さり、その修理のため担当者が甘樫丘麓の休憩所へ来ていただくことに。 その間を利用して、子ども達とその付き添い1名を甘樫茶屋前に残し、大人達は甘樫丘をひと回りする。丘の上からの眺望を楽しみ、犬養万葉歌碑第1号の「采女の袖吹きかへす・・」(志貴皇子 巻1-51)の歌碑を見て行く。(甘樫丘から大和三山を望む)※左寄り奥が二上山、手前が畝傍山。中央奥が生駒山、手前が矢田丘陵。右寄り手前が耳成山。右の木立越しに見えているのが香具山。 下山して来ると、パンクの修理も完了したようで、全員集合。予定よりも35分余遅れて甘樫丘を出発。 飛鳥坐神社でも少し遅れが増し、板蓋宮跡経由、犬養万葉記念館の前にやって来ると、箒で道掃除をされている女性の姿。岡本さんではないかと思い近づくと、やはり岡本さんでした。犬養万葉記念館の館長をされている岡本三千代さんであります。 記念館は前庭の高市皇子の歌碑だけ見てやり過ごす予定でいましたが、彼女に招じ入れられる感じで、立ち寄って行くことに。何やらの催しがあったようで、学部は異なるのであるが、大学の先輩で小生も面識のあるN氏も来て居られるよという岡本さんの話であったので、同氏にも久々のご挨拶を申し上げました。また、小生が卒業した年に入学したという後輩のB氏もご紹介いただきました。 そんなことで、記念館で時間を食ってしまったこともあって、時間を見ると既に午後4時16分。1時間余の遅れとなってしまっていました。 で、石舞台方面へ行くのは取り止めにして、橿原神宮前駅へ向かうこととする。午後5時までにレンタルサイクルは返還しなければならないのである。偐山頭火氏も藤原宮の駐車場に駐車してあるマイカーを5時までに引き上げねばならないとかで、甘樫丘の手前辺りで集団から離脱してそちらへ。 最後尾はもう一人の男性参加者A氏に務めていただく。午後5時になる前にレンタルサイクルを返還することができました。 今回は時間の読みが甘かったようで、予定を大きく遅れてしまったのはヤカモチのミス。もう少しゆとりのある計画にしなくてはいけない、ということが分かりました。同様なサイクリングをまた企画して欲しいという希望を仰っている参加者も居られるようですから、次に同様な企画をする場合には今回の問題点をしっかり踏まえたものにいたしましょう。 ご参加の皆さま、どうもお疲れ様でした。そして、お付き合い、どうもありがとうございました。(※今回は道案内・先導役ということもあって、立ち寄り先ごとの写真を撮っている余裕もなくありましたので、それらは上記<参考>の下見の記事をご参照下さい。)<追記・余談>偐山頭火氏提供の参加賞が参加者に配られました。(河内温泉大学のタオル)〇コース概略図

2018.09.16

コメント(12)

-

囲碁例会・大阪城公園の倒木

本日は囲碁例会の日。 前回の5日は所用で欠席したので、8月8日以来の囲碁例会である。 雨がぱらつく空模様であったが、大した降りにはなるまいと踏んで、会場の梅田スカイビルへは、自転車・MTBで出掛けることとしました。念のため、ザックには雨具を入れて置きましたが、少しばかりぱらついたものの、往路も復路も予想通り雨具を着用しなければならないほどのものではありませんでした。 参加者は福麻呂氏、竹〇氏、村〇氏と小生の4名だけ。 福麻呂氏と2局、竹〇氏と1局打ち、何れもつまらぬ見落としがあって敗れ、3戦全敗。前回の8月8日も3戦全敗でしたから、これで6連敗と全く振るいません。今年に入っての成績も10勝19敗と、借金が9にもなってしまいました。どうやら今年も負け越しのままに終わりそうです。 全通算でも245勝232敗と貯金が僅か13と心細くなって来ています。 それはさて置き、梅田スカイビルへの途中、往復とも大阪城公園を通過しましたが、先の台風21号による倒木があちらこちらに見られました。(大阪城公園の倒木) 無残に折れた木。(同上) 傾いた木。根が浮き上がってしまっている木。(同上) このケヤキも二つ折れになっている。(同上) 台風が去って、既に8日が経過しているので、かなり片付いてはいるのでしょうが、それでも未だこのような形で残骸をさらしていますから、かなり沢山の木々が折れたり、倒れたりしたようです。 帰途は吉田で右折して花園中央公園経由のコースを取る場合と、直進して外環状道路経由のコースを取る場合の二通りがあるのだが、今日は前者の花園中央公園経由のコースを取りました。(花園ラグビー場) 花園中央公園の西寄りの一角は花園ラグビー場である。 来年のラグビーワールドカップ開催に備えてのスタンド増設・外装リニューアル工事もほぼ完成に近づいたようです。

2018.09.12

コメント(4)

-

イチモンジセセリ

イチモンジセセリを見掛けました。(ニラの花とイチモンジセセリ) 大きな黒い眼。なかなか可愛い顔をしている。 蝶といっても、普通の蝶とは違って得意な形をしている。 かと言って、蛾のようでもない。 ところで、蝶と蛾との区分はどうなっているのかというと、これが必ずしも明確ではないようである。一般的な区別は下記の通りであるが、例外があるのでその区別は、必ずしも明確ではないのである。 1.蝶は昼行性で、蛾は夜行性。 昼行性の蛾も居る。夜行性の蝶も居るのかどうか知らぬが、銀座や北新地に出没する「夜の蝶」は、生物分類学上は「蝶」ではないとされている。勿論、「蛾」だと言っている訳ではないので、念のため申し添えて置く。 2.触覚 蝶の触角はつるんとした棍棒状であり、蛾のそれはギザギザ、ふさふさの櫛髭状である。 3.蛹 蝶の蛹は裸の状態なのに対して、蛾の蛹は繭に包まれている。(同上) イチモンジセセリ。「せせり」は漢字では手ヘンに弄と書くが、ブログでは使えない文字。 「せせる」というのは「小刻みな動作をせわしなく繰り返す」こと、「繰り返しつつく」、「つつきほじくる」の意であるが、余り使う言葉ではない。「楊枝で歯をせせる」などと使うが、ヤカモチも食後には決まって楊枝で歯を「せせる」ものの、この言葉を使うことはまずない。 この蝶が「一文字せせり」などと呼ばれる由縁は、そのちょこまかとせわしなく動く様子にあるのだろう。「一文字」の方は、その翅に白い長方形の斑紋が4つ並んでいるのを捉えて、一という文字が4個並んでいると見ての命名だろう。 近縁種にはチャバネセセリ、オオチャバネセセリなどがいるが、これらとの区別は、その斑紋によって行う。 チャバネセセリの斑紋は、小さく横長ではなく点状に4つ並んでいる。オオチャバネセセリの斑紋は横長型のものと短型のもとが交互に5つ並んでいる。上から、短・長・長・短・長と並ぶ。 幼虫はイネやススキやカヤツリグサの葉を食用とするので、この蝶はイネの害虫とされる。 蝶はひらひらと舞うように飛ぶが、イチモンジセセリなどセセリチョウの仲間は、蝶らしくなく蝿か何かのようにスーッと直線的な飛び方をする。何でも時速30km程度の速さで飛べるそうな。 この蝶は、アサギマダラなどと同じように「渡り」をする蝶としても知られている。 渡り、というのは或る生息場所から別の生息場所へと移動することを言うが、イチモンジセセリの渡りは羽化した当日1日にのみ見られるらしい。羽化は明け方に行われ、羽化した日の午前中の約3時間に見られるという。時速30kmの速度で飛翔するのであるから、最大は100km程度も移動するのがいるということになる。 移動した先で定着し、花蜜を吸ったりして産卵し子孫を残して死ぬ。そこで卵から幼虫となった第二世代が成長し、羽化してまた渡りを続ける。 秋に羽化したイチモンジセセリは南西方向に渡りをし、春に羽化したのは北東方向に渡りをするとか。 温帯に於ける季節変化に対応して、幼虫の生育環境に適した地域へ移動するように遺伝子に組み込まれたプログラムによって行動しているのである。 日がだんだんに長くなってゆく季節に幼虫時代を過ごすと北東方向へと移動するようなプログラムが設定され、日がだんだんに短くなってゆく季節に幼虫時代を過ごすと南西方向へ移動するようプログラムされるのだろう。 このようにプログラムされることが、温帯という気候変動のある地域に於いての、種としての生存に有利に働いているのだろうと思われる。(こちらは蛾ですが、名前は知らない。) こちらの蛾も大きな眼で可愛い。 このように、昼間に行動する蛾も居るから、蛾は夜行性と言い切ることはできない。この蝶と蛾の眼、複眼であるが、昼行性の蝶の複眼は像がはっきり結ぶようにできているのに対して、夜行性の蛾の複眼は光をより多く集めるような構造になっていて、像を結ぶ機能は劣るというか、二の次になっているらしい。さて、この蛾の複眼は蝶のそれか、蛾のそれか、どちらに近いのでしょう。 イチモンジセセリの複眼は、蝶と蛾の中間的な構造になっているらしい。してみれば、昼行性の蛾もイチモンジセセリの複眼のような中間的な構造を持っているのかも知れない。といっても、複眼を持ったことのないヤカモチには、どんな風に見えているものやら、想像ができないのであります。

2018.09.09

コメント(4)

-

台風一過・銀輪花散歩

台風一過。 我が家はさしたる被害もなし。離れの木造建物の二階ベランダ兼物干し場の屋根が少し損傷した程度。 本日は、このところの銀輪散歩などで撮影した植物の写真による、銀輪花散歩の記事とします。 先ずはイヌビワ。少しピントの甘い写真になってしまいましたが、ご容赦いただきましょう。(イヌビワの実) イヌビワの実が色づき始めている。(同上) イヌビワの実は万葉集では「ちちの実」である。この実を摘むと、茎というか柄というか実の付け根の処から、乳白色の粘い液が滲み出して来る。そんなことで、乳(ちち)の実と呼んだのであろう。 万葉集巻19‐4164の大伴家持の長歌に「ちちの実の 父の命(みこと) ははそ葉の 母の命(みこと) おほろかに 心尽して 思ふらむ その子なれやも・・」というのがある。父に掛かる枕詞として「ちちの実」が使われている。 もう一方の、母に掛かる枕詞の「ははそ葉の」の「ははそ」はコナラと考えられている。 最近撮った写真にコナラのそれはないが、ナラガシワならある。万葉人は、コナラもナラガシワもクヌギも厳密に区別していたかどうかは怪しいので、「ははそ」の写真として、ナラガシワを持って来ても許されるのではないかと思う。(ナラガシワ)(ナラガシワの実)(同上) ははそ葉であるから、「ははそ」の葉であって、「ははそ」の実ではないのであるが、ちちの実に合わせてははその実(「ははそ実」と言うべきか。)の写真としました。 実であれ、葉であれ、花ではないではないか、「花散歩」というタイトルに合致していない、というクレームが出ないよう、花の写真も掲載して置きましょう。 ニラの花です。これも万葉植物であります。(ニラの花)(同上) 次はミント。 ミントも色々種類があるようですが、そういう細かなことは、この際は無視である。(ミントの花)(同上) 一応、「花」らしきものの写真を掲載したので、タイトルへの義理は果たしました。よって、花らしくないものを掲載してもよかろうと、次はカヤツリグサの仲間です。(テンツキ) 次もカヤツリグサの仲間。(ヤマイ) そして、最後は秋らしく、ススキです。(ススキ) 秋の青空にススキの穂と参りたかったのですが、いつの間にやら雲が出て来て、狙いは外れました。 銀輪散歩にとって快適な秋。早くにその秋らしい気候になって欲しいものであります。

2018.09.05

コメント(4)

-

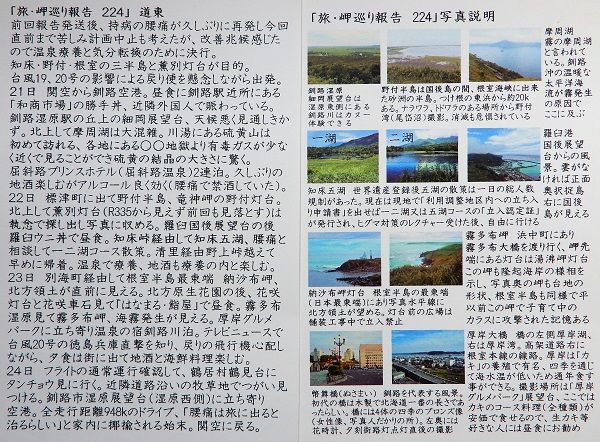

岬麻呂旅便り224・道東

友人の岬麻呂氏からの旅便りが届いていますので、ご紹介申し上げることとします。 前回、前々回に続いて今回も北海道。今回は道東、知床・野付・根室半島と薫別灯台が目的の旅であったようです。<参考>過去の岬麻呂旅便りの記事はコチラ。 持病の腰痛再発により、計画中止もお考えになられたようですが、幾分かは症状に改善が見られたので、決行されたようです。全走行距離948kmというロングドライブも問題なくこなされて、無事にご帰宅。「腰痛は旅に出ると治るらしい」と奥様から揶揄されたとのこと。この感じ、よく分かります。小生も腰痛と膝痛を持つ身であるが、銀輪散歩に出ると症状が出ないという次第なので「さもありなん」と納得なのであります。 ご日程は、8月21~24日の3泊4日。 旅便りのお葉書は、8月28日に頂戴していたのであるが、諸般事情により、ブログアップは月が替わっての今日になってしまいました。(「旅・岬巡り報告224・道東」及び「同写真説明」) 以下、上掲の「旅・岬巡り報告224」に記載の文章からの抜き書きにて、ご案内申し上げます。 「21日関空から釧路空港。昼食に釧路駅近所にある和商市場の勝手丼、近隣外国人で賑わっている。釧路湿原駅の丘上の細岡展望台、天候悪く見通しきかず。」(釧路湿原・細岡展望台から) 「北上して摩周湖は大混雑。」(摩周湖・第三展望台から) 「川湯にある硫黄山は初めて訪れる、各地にある〇〇地獄より有毒ガスが少なく、近くで見ることができ、硫黄の結晶の大きさに驚く。」(硫黄山) 「22日標津町に出て野付半島、竜神岬の野付灯台。」(野付半島・野付湾) 「羅臼国後展望台の後、羅臼ウニ丼で昼食。」(羅臼の町並みと港・国後展望台から) 「知床峠経由して知床五湖、腰痛と相談して、一ニ湖コース散策。」(知床五湖・一湖)(同上・ニ湖) 「23日別海町経由して根室半島最東端、納沙布岬、北方領土が直前に見える。」(納沙布岬) 「北方原生花園の後、花咲灯台と花咲車石見て・・」(花咲車石) 「霧多布湿原見て霧多布岬、海霧発生が見える。」(霧多布岬) 「厚岸グルメパークに立ち寄り、温泉の宿釧路川泊」(厚岸大橋) 「テレビニュースで台風20号の徳島兵庫直撃を知り、戻りの飛行機心配しながら、夕食は街に出て地酒と海鮮料理楽しむ。」(幣舞橋) 「24日 フライトの通常運行確認して、鶴居村鶴見台にタンチョウ見に行く。近隣道路沿いの牧草地でつがい見つける。」(タンチョウ)<参考>岬麻呂旅便り関連のフォト蔵写真集はコチラ。

2018.09.03

コメント(8)

-

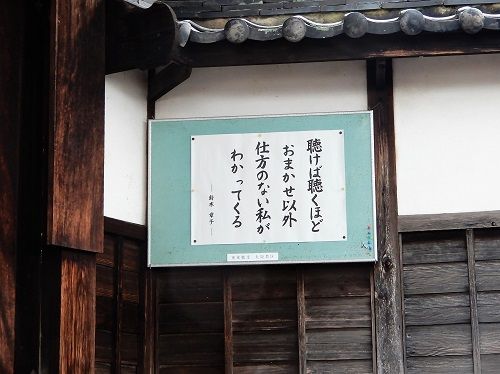

墓参・無理にも虫散歩

今日は墓参。 天候はイマイチで、雨がぱらついたりしたので様子を見ていましたが、雨も止んだので、昼食後の散歩も兼ねて出かけることとしました。(言葉、2018.9.1.) 例によって、墓参は寺の門前の言葉から始まります。 聴けば聴くほど おまかせ以外 仕方のない私が わかってくる -鈴木章子-(墓地からの眺め) 神戸辺りだろうか、厚い雲がかかって雨が降っている気配。 北の方に目を転ずると、大東市か寝屋川市か門真市か、そちらの方面にも雲がかかって雨を降らせているよう。(墓地からの眺め2) ボーボーボッポーという山鳩の鳴き声が聞こえる。 前記事のペリカンの家に巣をかけた山鳩である筈もないが、またしても山鳩でありました。(墓地からの眺め3 裏山) 墓参の記事は花散歩か虫散歩とセットになるのがお決まりのスタイルなのであるが、今回はこれと言った花の写真もなく、虫もカタツムリの写真1枚があるきりである。ということで、ストックの未掲載写真などを活用して、無理にも虫散歩であります。(カタツムリ) 墓参の道でカタツムリに出会うのは初めてのこと。晴れた日に墓参をするのが普通なので、カタツムリ君に出会うことはないのだろうが、今日は珍しく雨上がりであったことで、出会ってしまったのだろう。 この木は先月の3日の墓参の折に、ミヤマカミキリをとまらせてあげた木である。道の真ん中でひっくり返っていたのがミヤマカミキリ。そのままでは、車などが通れば轢かれてしまうと保護し、川べりの木の幹にとまらせてあげました。それが、下掲のミヤマカミキリです。(ミヤマカミキリ) 勿論、今はその虫の姿は見当たらない。昔話などでは、救けて貰った虫や動物が人間の姿になって訪ねて来て、恩返しをするというのが相場になっているのだが、カミキリムシにはそういう伝統はないらしく、ウンともスンとも言って来ない(笑)。たすけるなら亀か鶴にすべきですな。 同じく先月11日の墓参の折に撮ったムラサキシジミとクロヒカゲの写真も掲載です。(ムラサキシジミ)(クロヒカゲ) どちらも地味な蝶です。まあ、ムラサキシジミは翅を開くと紫色の美しい色を見せてはくれますが。警戒しているのか翅を開かない。翅を閉じた状態なら翅を強く開いてすぐに飛行に移れるが、翅を開いた姿勢だといったん閉じてからでないと飛行動作に移れない。コンマ何秒かの差でしょうが、捕食者から逃れ得るか否かはそのコンマ何秒かの差にかかわっているのだろうと思う。 蝶の写真を掲載したついでに、7月19日の高石・和泉・泉佐野・田尻銀輪散歩(ブログ記事としては7月27日~29日記事)の折に見掛けたゴマダラチョウのそれも掲載して置きます。 このゴマダラチョウも通路(霊苑駐車場への通路)の真ん中にとまっていたので、道脇の草木にとまらせてあげたのである。このように、道の真ん中でダウンしている虫をよく見かけるというのも、異常気象、猛暑の所為かも知れない。 虫だけに、熱中症とは言わず「熱虫症」と言うのかも知れない。(路面のゴマダラチョウ)(避難完了のゴマダラチョウ) そう言えば、このゴマダラチョウも、その後とんと音沙汰無しでありますな(笑)。仕方ないから、爺さんは山へ柴刈りに、であります。

2018.09.01

コメント(6)

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

-

- 写真俳句ブログ

- 夕焼けチャイム fu

- (2025-11-14 11:56:23)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 【楽天】長男の一目惚れ!小学生の冬…

- (2025-11-14 12:16:50)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- お買い物マラソンでパートナーと相談…

- (2025-11-13 20:30:13)

-