2018年11月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

キジバトのヒナ

馴染みの喫茶店・「ペリカンの家」の店の前の木、シマトネリコの木に巣をかけたキジバトについて、店主のももの郎女さんが「ヒナがかえりました。」とブログに書かれていましたので、銀輪散歩の帰りに立ち寄ってみました。 たしかに、ヒナがいました。それもかなり成長した姿でありました。 トネリコの木も今日よりはひなの家 (偐蕪蕉) (元句)草の戸も住替る代ぞひなの家 (芭蕉 奥の細道)(キジバトのヒナ)(同上) ももの郎女さんのお話ではヒナは2羽居るとのことですが、よくは分からない。上の写真でこちらを向いているヒナの頭の右側に見えている羽毛が2羽目のヒナのうしろ姿なのかもしれない。 この写真で見る限りでは、まだ「可愛い」という感じではないが、これは写真映りの所為かもしれない。 いずれにせよ、喫茶「ペリカンの家」も、ここ当分は、「山鳩の家」もしくは「ヒナの家」と改名である。<参考>キジバトの再挑戦 2018.11.5.ペリカンの家のキジバト 2018.8.29.ももの郎女さんこと☆もも☆どんぶらこ☆さんのブログ記事ひよっこ 2018.11.27.生駒風いたくな吹きそ山鳩の ひなはぐくめるペリカンの家 (偐家持)山鳩の巣立ち待たなむ霜月の 暮れゆく空のやさしくもあれ (偐家持)(本歌)旅人の宿りせむ野に霜降らば わが子羽ぐくめ天(あめ)の鶴群(たづむら) (万葉集巻9-1791)<参考>鳥関連の過去記事はコチラから。

2018.11.29

コメント(8)

-

偐万葉・若草篇(その23)

偐万葉・若草篇(その23) 本日は、シリーズ第298弾、偐万葉・若草篇(その23)であります。<参考>過去の偐万葉・若草篇はコチラから。 偐家持が小万知に贈りて詠める歌16首こまちまで おからからから みたからか けふからおから あすからおから (おからの郎女)声かけて カメムシ払ふ ことなくは 胡散臭しの 人とやわれも (虫払家持)法師蝉 狭岡の杜に 鳴く聞けば わが待つ秋の 近づくらしも(本歌)野辺見れば 撫子の花 咲きにけり わが待つ秋は 近づくらしも(万葉集巻10-1972)(狭岡神社20180816)大阪の 森の宮なる 公園に われ倒れ伏し 風とたはむる(石川倒木)(本歌)東海の 小島の磯の 白砂に われ泣きぬれて 蟹とたはむる(石川啄木「一握の砂」)疲れたる 人は来たりて 憩へとや さりげなくあり 智麻呂絵画 (館長家持)犬上の 川辺に咲ける 彼岸花 欅が下に 燃えてぞありぬ (壱師家持)(智麻呂絵画・犬上川畔の彼岸花20181026)人生の 秋を生くるも われはまだ 春の心の ままにしあれり (青春智麻呂)凡鬼なるも 力非凡の 鬼なれば 冬瓜四(よっ)つ 何するものぞ (非凡鬼丸)(智麻呂絵画・冬瓜20181026)ツリバナの お化けのごとや 実をつけて われは花茄子 食へぬと言へり (鑑賞用家持)(智麻呂絵画・花茄子20181026)彦星も 見頃イケメン 鉢ごとに 絵にしもなるぞ 織姫いづこ (ホヤ家持)彦星の 妻迎へ船 われ乗りて 秋明きらけき 菊の朝行く (偐織女)ペリカンの留守なる家の庭の木を よしと巣をかけ山鳩われは (カラスの家)白妙の 菊にならじと 磯菊は 葉裏の白波 寄すを返せる (磯家持)廃線敷人目を多みヤカモチは やまかうばしの葉はかがずあり (香家持)(ヤマコウバシ20181118)小万知花咲けるひろみが庭からも 小万知がもとに椿や行きし (五色家持)旭川行かば総社の宮よりも 夢二なりとぞ人は言ふらむ (松帆家持)(竹久夢二「宵待草歌碑」20181126)(注)掲載の写真は偐家持撮影にて当ブログ掲載写真の再掲載です。 偐家持が偐山頭火に贈りて詠める歌6首ほか 並びに偐山頭火が詠める歌1首ほか乗っ取られても 乗っ取られても 旧名のまま (旧山乗火)(元句)分け入っても 分け入っても 青い山 (山頭火)(環水平アーク) 偐山頭火氏が贈り来れる歌1首くらわんかと云う割には売りもせず 川を渡れば水飲まんかえ (みすニコニコ) 偐家持が追和せる歌1首休まんか言ひて我が寄るニコニコの 喫茶は水くれいざ走らんか (水走家持)(東福寺)山頭火亀と家持亀時に 鉢合はせすなる若草の里 (亀家持)み熊野の恋はよかれど花園の 鯉の腐臭の如何にとやせむ (嗅本人麻呂)たまひたるタオル手折(たを)りてかざしつつ 走らば田居(たを)る人も笑むらむ (偐田主)(注)第4句の初案「走れば田居る」を「走らば田居る」に修正した。(彼岸花)茄子と言へど プチトマトにも 似たれども 食ふは叶はじ 花茄子なれば (茄子家持)絵になるも ならぬもそれは 智麻呂の 絵筆がまにまに 待つのほかなし (松の木家持) 偐山頭火氏が贈り来れる句に偐家持が付けたる脇句食い逃げで 胃を痛めては 飲むカメラ (無銭飲食山頭火)膝痛めても 疾くや逃げ足 (住所不定家持) (ミョウガ)(注)掲載の写真は偐山頭火氏からのメールに添付されていた写真を適当にあしらったまでで、記載の歌などとは無関係です。<参考>偐山頭火氏のブログはコチラから。

2018.11.27

コメント(6)

-

岡山銀輪散歩余録・旭川

先日の片鉄ロマン街道銀輪散歩の片手間に旭川べりを少し走りましたが、その折の写真が数点未掲載のままとなっているので、本日はこれを記事にアップします。 昨年の10月25日には後楽園・岡山城から旭川沿いを下流へ、児島湾まで走っているので、今回は何という当てもないのであるが、旭川を上流へと走ることとしたもの。<参考>岡山銀輪散歩(その1) 2017.10.27.(JR山陽本線の鉄橋 奥が山陽新幹線の鉄橋) 後楽園の入口前に架かる鶴見橋と蓬莱橋を渡った先から、河川敷の道に入る。サイクリングロードかと思ったら、ランニングコースのようで、自転車乗り入れ禁止の表示。仕方ないので自転車を押して歩くこととした。(同上・奥をピンク色の新幹線車両が通過する。)(同上・続いて黄色い車両が通過。)(同上・旭川橋梁) 歩行者もランニングをしている人の姿も殆ど無い。 ということで、再び自転車に乗って走ることに。 旭川が百間川に分流する地点付近で河川敷から堤防の道に上がり、百間川に架かる橋を渡って県道96号に出る。 今在家天満宮の境内で小休止。 県道96号は県道219号にぶつかって終点。そこで左折し県道219号を北へと走る。道はゆるやかに左にカーブして行く。しばらく走ると道脇に備前国総社宮の表示板。これに立ち寄ることにする。(備前国総社宮)(同上・神門)(同上・説明碑) 国守が任国に赴任して、先ず行うべき仕事は、任国内の各地をめぐり、その地の神を祀る神社に参詣し、その地の神に祈祷を捧げ、崇敬の意を表することである。任国の実情を知るためにはそれぞれの地に出掛けて行くのが必要なことであると思うが、多大の時間や労力・費用を要する大変な作業でもあっただろう。 そんなことで、ズボラな性格の誰かが発案したのだろうが、国府のお膝元に各地の神を勧請し、それらすべてを祀る神社を造ってしまえば、各地を巡らなくても、その神社にお参りするだけで、簡単に神々への表敬訪問が済ませてしまえる。合理化・省力化という奴ですな。このようなことで造営された神社が総社である。 岡山には総社市という名の市まであるが、これは備中国の国府がこの地にあり、備中国総社宮があったことに由来する市名である。備中国総社宮には2013年10月の銀輪散歩で訪ねているので、備前国のそれにも表敬して置こうと思った次第。<参考>吉備路自転車散歩・総社宮から鬼ノ城へ 2013.10.31.(同上・拝殿) 総社宮の背後の山は、龍ノ口山から南西に延びた裾山である。 総社宮を後にし、岡山駅前に戻るべく、川沿いの道へと向かう。地図を持たずに走っているので、旭川がナビ代りという訳である。下流へと走る。消防署(中署)の先で、河川敷にこんな碑が立っていました。(百間川源流の碑)<参考>百間川・Wikipedia 百間川については、上の<参考>をご参照下さい。 旭川の氾濫を防ぐため、江戸時代初期に岡山藩主・池田光政の命により築造された人工河川であり、この付近で旭川から分流しているようです。この碑から800mほど下流へと走ると、往路で渡った百間川に架かる橋に出る。これを渡って旭川左岸の道へ。 新幹線、県道96号の岡北大橋の下を潜り、就実大学の手前の踏切でJR山陽本線を横断。蓬莱橋北詰まで帰って来る。夢二郷土美術館の前を過ぎ、蓬莱橋を渡り、鶴見橋へと行く途中にあったのが、竹久夢二の「宵待草」の歌碑。美術館はパスしたのでせめてもとこの歌碑を撮影。(竹久夢二「宵待草」歌碑)(同上) まてど暮せど こぬひとを 宵待草の やるせなさ こよひは月も 出ぬさうな(同上・副碑) 石の副碑(上掲)では、宵待草の歌詞は旭川の川畔で詠まれたものと記してあるが、現在は、千葉県海鹿島を訪れた夢二の思い出から生まれた詩であるというのが定説になっているようで、そのことを下掲の副碑で説明し、上の石の副碑の文章を訂正している。(同上)<参考>竹久夢二・Wikipedia 夢二郷土美術館 鶴見橋西詰すぐの路地を左に入り、旭川右岸沿いを下流へ、岡山神社の境内を通り抜け、岡山駅前へ。 以上でオマケ銀輪散歩終了であります。<追記>タイトルに「旭川」の文字があるのに、旭川の写真がないことに気付きました。掲載漏れの写真を追加で掲載して置きます。(旭川)

2018.11.26

コメント(7)

-

銀輪もみじ散歩

明日香川 もみち葉ながる 葛城の 山の木の葉は 今し散るらし(万葉集巻10-2210) 本日は、銀輪散歩で見掛けた「もみじ」たちの記事です。 秋の葉の匂へる時に、いざ行かな、であります。 さて、もみじの代表選手はと言うと、やはりカエデでしょうか。(カエデ) 露出を少し落として撮影すると・・こんな感じ。(同上) 木の下から見上げて撮ると・・こんな感じ。(同上) カエデのような薄い葉の場合は、光に透かして撮った方が美しい。(同上) 他の木や岩や小川などの景色の中に置いてみると「もみじ」が一層引き立つようです。右奥の木はラクウショウ。(同上) 地面に散り敷いた「散りもみじ」もなかなかによい。(散り紅葉・・敷き紅葉とも言う。) こちらはサクラの散りもみじ。 カエデのそれとはまた違った味わいだが、撮影が少し遅過ぎたかも。(こちらは桜の落ち葉) 「もみじ」を漢字にすると「紅葉」と「黄葉」の二通りがある。 万葉では多くが「黄葉」である。 それはさて置き、紅葉の代表がカエデなら、黄葉の代表はイチョウでしょうか。 特に、夕日に照らされたイチョウは「慈愛の色の金の色」を映して、ひときわ美しく輝く。(銀杏)(同上) 写真のイチョウの木はまだ若造にて、貫禄には欠けるが、夕日に照らされた美しさは、もう一人前の黄金色である。(同上) イチョウだけでなく、ナンキンハゼも夕日に照らされて輝いている。 こちらは、緑、黄、赤が混在して、更にもに美しい輝きである。(ナンキンハゼ)(同上) 次はメタセコイア。 これも日の光に透かして見ると、葉の色が映える。(メタセコイア)(同上) メタセコイアに似て非なるのがラクウショウ。 メタセコイアほどの高木ではなく、ずんぐりした姿である。 この木は根元に気根が地上に顔を出して様々なフォルムを現出するので面白い木である。 下掲の写真は昨年の12月9日に撮影したもので、最近のものではありませんが、ついでに掲載しました。 これは、花園中央公園のラクウショウ。この木、昨日(24日)同公園に立ち寄った時には、まだここまでの色にはなっていませんでした。(ラクウショウ) メタセコイアもラクウショウも葉を散らせる様子が、広葉樹のそれと違っていて面白い。ヒラヒラではなく、ふんわりと地に落ちるのである。広葉樹の葉は、乾いた音を立てて、カサッというような音を立てて、地に落ちるのであるが、こちらは、牡丹雪が地に落ちるに似て、ふんわりと音もなく、何やらスローモーションのように、とてもやさしく地に落ちるのである。 スギやヒノキの葉の場合もそうであるが、雨上がりなどにメタセコイアやラクウショウの葉が降り積もった場所をトレンクルのような折りたたみ自転車で走ると、アトが大変になる。タイヤや車輪やその周辺などに落ち葉の残滓がいっぱいくっついてしまうのである。自転車を折り畳んで輪行バッグに収納する際に、これを拭うのが大変というようなことが何回かありました。 以上、もみじ散歩でした。<参考>もみぢの万葉歌 2013.11.25.〇冒頭の万葉歌の歌碑の写真を参考までに掲載して置きます。 太子町役場の裏にある犬養先生揮毫の歌碑です。(万葉歌碑 2014.6.20.記事に掲載の写真の再掲です。)

2018.11.25

コメント(4)

-

さざなみ

さざなみ。 漢字では、漣、細波、小波などと書く。 ささら波、さざれ波というのが古い形で、これが「さざ波」に変化したのだろうか。いや、そうではなくて、そもそも「ささ」は、「ささいな」という言葉があるように、「とても小さなこと」、「ほんのわずかなこと」、「とるに足りないこと」などを意味するから、「ささ」と「波」がくっついて「さざ波」というだけのことなんでしょう。 「ささら」や「さざれ」は、「ささ」に、親愛の気持ちを込めてものを呼ぶ場合に付ける接尾語「ら」や「ろ」などがくっついたもの、「ささ」の派生語と見るべきなんでしょう。 意味は、 1.水面に一面にできるこまかい波 2.小さな心のゆれや争いごと 3.琵琶湖南西部沿岸の古地名 とあるが、ここでは勿論、1.の意味の「さざ波」のことである。(さざなみ) 波というのは、或る場所で起こった変動が、次々に他の場所に伝わる現象のことである。波を伝えるものを媒質というから、上のそれは水を媒質とした波ということになるが、もう少し正確に述べると以下のようになるか。 水を媒質として、毎秒1m以上5m以下の弱い風(1m以下だと波は生じない)によって起こされた表面の変動(乱れ)を、元の状態にもどろうとする力・表面張力によって引き起こされる水の表面の動き・運動のこと。このように表面張力が主たる復元力となって生じるものを表面張力波と言うのに対して、重力が主たる復元力となって生じるものを重力波と言うらしいが、この辺まで来ると段々理解が怪しくなって来る。こういうのを、寄る「年波」と言う。 要は、さざ波は風のエネルギーが水の運動エネルギーに変換される過程で生じる現象である。「要は」とか「つまるところは」とか言い出すと、それは曖昧な理解を曖昧なままに他の表現に置き換えて「理解した」気になるという「年波現象」であるから、要注意なのである(笑)。(同上) 波を見て、それはどのようなメカニズムで起きているのかなどと考えていては、歌や詩は生まれない。それはそれとして在るがままに受け止め、それに対して自分は何を感じるのか、何を思うのか、何を連想するのか、などという、言わば「あらぬ方向」に向かうことが、詩歌の方向、文学的方向ということになるが、偐万葉は所詮言葉遊び、年波や人波や流行の波や秋波などの派生語や片男波とかさざなみの大津などという万葉関連の言葉へと思いが向かうのである。 更に、波のつく国名には、ペルシア(波斯)、ポーランド(波蘭)がある。ペルシアの「波斯」はひっくり返すと「斯波」。室町時代の守護大名・斯波義将の「斯波」であるなどとあらぬ方向へ脱線するのも偐万葉の得意技である。しかし、あらぬ方向もここまで来ると、支離滅裂である。 偐万葉であるから、無難なところで、上記3.の意味である「さざなみの大津」に向かうことといたしましょう。 万葉歌人、高市黒人が「近江の旧き都を感傷して作れる歌」として、次のような歌がある。古(いにしへ)の人に我あれや楽浪(ささなみ)の故(ふる)き京(みやこ)を見れば悲しき (高市黒人 巻1-32)(私はいにしえの人なんだろうか。さざなみの古い都の跡を見ると悲しい。)楽浪(ささなみ)の国つ御神(みかみ)のうらさびて荒れたる京(みやこ)見れば悲しも(同 巻1-33) (さざなみの土地の神様の威勢が衰えて、すっかり荒れてしまった都を見ると悲しい。)(高市黒人歌碑 2017.1.27.記事掲載写真の再掲)<参考>百穴古墳群から近江神宮・弘文天皇陵へ 2012.1.27. また、「玉だすき 畝火の山の 橿原の・・」で始まる、巻1-29の柿本人麻呂の「近江荒都歌」にも「・・石走る 淡海の国の さざなみの 大津の宮に・・」というのがあるが、上述の通り、「さざなみ」というのは、琵琶湖南西部沿岸の地の古名である。 現在も、瀬田の唐橋東詰から近江八幡にかけての、琵琶湖東岸の道、滋賀県道559号線近江八幡大津線の愛称として「さざなみ街道」が使われている。自転車専用道も並走していて、銀輪散歩には最適な道の一つでもある。(近江荒都歌・歌碑 2013.1.7.記事掲載写真の再掲)<参考>大津歌碑散歩(その1) 2013.1.7. 上記の人麻呂の長歌は、上の歌碑かその写真掲載の参考記事でお読みいただくとして、その反歌2首を下に記して置きます。楽浪(ささなみ)の志賀の唐崎(からさき)幸(さき)くあれど大宮人の船待ちかねつ(柿本人麻呂 巻1-30)(ささなみの志賀の唐崎は、今も無事で変りはないが、昔の大宮人の船をひたすら待ちかねている。)楽浪(ささなみ)の志賀の大わだ淀むとも昔の人にまたも逢はめやも (同 巻1-31)(さざなみの志賀の入江は今はこのように淀んでしまっているが、昔の人にまた逢えるのだろうか。) 「さざなみの大津」については、上述の通り「さざなみ」は地名だとして、さざなみの地の大津だとする解釈がある一方、「さざなみの」は大津にかかる枕詞だとする解釈もある。 枕詞としての「さざなみの」は、大津、志賀、比良、近江などにかかるほか、波には文(あや)があるから「あやし」に、また、波は寄るから「寄る」「夜」にもかかる、とまあ、これも言葉遊びの類ではある。 言葉というものを情報伝達の手段とのみみなすならば、結論を先ず述べてその理由や背景事情は結論の後に述べた方が相手には明確に意味・意思が伝わるから、枕詞などというものはそもそも不必要である。 落語でも「枕」があるように、いきなり本題に入るのは「不粋」というのが日本の文化。手紙でも、時候の挨拶などというのがあるのと同様である。用件を伝達するということであるならば、前置きの文章などは、もって回った言い方になるので、実用的とは言えない。まあ、そもそも肯定文なのか否定文なのかは、最後まで聞いて「である。」か「ではない。」かでやっと分かるのが日本語。本来的に持って回った言い方になるのが日本語の特徴で、そのような言い回しが好まれるのは、我々の文化は、互いに相手の気持ちを察し合うことをよしとし、あからさまな言い方は野暮とする文化、ちょっと前までよく耳にした悪名高き「忖度」という言葉を敢えて使うなら「忖度文化」ということになるのでしょう。枕詞はそのような文化の産物でもあるか。 枕詞も本来は、その地の神様を褒め、敬意を示すための呪術的な言葉であったのでしょうが、そのような宗教的な意義が希薄となり、文学的装飾となったものと言える。このような枕詞というものがある文化というのは、言葉は「飾り」、意は「言外に在り」ということで、言葉の「曖昧性」「多義性」を「そこはかとなき」雰囲気として楽しむという文化と言えるのかもしれない。 法律用語や学術用語は、曖昧性・多義性があっては困る場合が多いので、一定の定義がなされた上で使用されることになる。Aさんの定義とBさんの定義が異なっていれば、同じ言葉を使ってもAさんとBさんとでそれが有する意味合いは違ったものとなり、異なった理解が生じることとなるからである。言葉は共通の定義の下で使われなくてはならない。 我々の日常に於いては、言葉の定義のすり合わせなどはせず、会話なり議論をすることになるが、時としてこのような相互の言葉の持つ意味の幅や使い方に対する感覚のずれから誤解や反感が生まれたりもする。ネットなどよくは知らない者の間でのやりとりは、冗談が冗談でなくなったりもして「さざなみ」が立ったり、「さざなみ」では済まない「波風」が立ったりもするので、要注意ではあります。 或は、意図してこのような言葉の持つ曖昧性・情緒性を奇貨として不特定多数に対し政治的な利用目的をもってする言動を煽動と言う。その最も卑しむべき形態がヘイトスピーチという奴。そして、その煽動に乗ることを盲動・盲従とも言います。 言葉遊びであった筈の話が、何やら「不粋」な方に向かっているようなので、ここまでとします。こういうのを「風向きを読む」とも言います。 さざ波の写真で無理矢理なしたるこじつけブログ記事でありました。ささなみの写真二枚はよかれども ブログの記事にわれなしかねつ(偐家持)ささなみのあやしき記事に淀みつつ 昔の記事の歌碑など出しつ(偐家持)でありました。 言葉遊びついでに、先日作った戯れ歌も掲載して置きましょう。 或る女流歌人の歌に「しらかみに」という言葉が使われていて、これを形容動詞か何かと理解した妻が、どういう意味かと尋ねて来た。 しらかみに、なんぞという形容動詞は知らぬから、「?」であったが、その歌を見ると何のことはない、「白紙に」を「しらかみに」と言っているとしか思えなかったので「白紙に」だろうと回答した次第。白紙回答であったという訳であります(笑)。 そこで、即興に作った歌がこれ。しらかみはいかな意味かと白紙(しらかみ)に もの書くごと問ふ白髪(しらかみ)の妻 (白神家持) 実際は染めていますので、白髪ではありませんが、この際、しらかみになって貰ったという次第(笑)。 「黒髪の妻」とか「茶髪なる妻」とした方が、戯れ歌としてはより面白かったのかもしれませんが、この辺は感覚の問題ですな。

2018.11.23

コメント(6)

-

偐万葉・ひろみ篇(その14)

偐万葉・ひろみ篇(その14) 本日は、偐万葉シリーズ第297弾、ひろみ篇(その14)とします。 <参考>過去の偐万葉・ひろみ篇はコチラ ひろみちゃん8021氏のブログはコチラ 偐家持がひろみの郎女に贈りて詠める歌25首ほか 並びにひろみの郎女が詠める歌4首濁り酒 濁り茶もよし 言の葉は 濁すも心 きよらけくあれ (清濁家持)飛鳥川 畝傍ををしと 花越しに 見つつや今し 石橋(いははし)渡るいたどりを 隣の人が 蕨とを 持ち来(きた)りける 春になるかも (ひろみの皇子)(本歌)石ばしる 垂水の上の さ蕨の 萌え出づる春に なりにけるかも (志貴皇子 万葉集巻8-1418)(20180330イタドリとワラビ)この世をば わが世と思(も)へど 御堂殿 泉路(せんろ)の道の 長手は一人 (不知原未知長)(注)御堂殿=御堂関白、藤原道長のこと 泉路=黄泉路。「泉路の道の長手」に「道長」を潜ませている。(20180403平等院鳳凰堂) ひろみの郎女の追和せる歌1首この世をば わが世とぞ思ふ 桜咲く 心躍らせ 阿字池廻る (舞い上がるひろみ)わが庭の 白きをだまき 咲きそめて 鳴く鳥の声 今かと待ちぬ (上り坂郎女)ふたととせ あまりいつとせ へていまも むかしもかくと うめださとやま (新梅田八一)(二十年 余り五年 経て今も 昔も斯くと 梅田里山)(本歌)ちとせあまり みたびめぐれる ももとせを ひとひのごとく たてるこのたふ (会津八一)いかな花 咲くとや待たむ 我妹子の 植ゑにしホヤの いや珍しき (ナマコ家持)桜花 散りたるのちは 桜蘭 咲くらん夏を 妹待つらんか (蘭家持)(20180412ホヤ<サクララン>)蓮根の敵とふ我を言ふ前に 売り買ひ止めよ捨つるを止めよ (緑亀家持) ひろみの郎女の追和せる歌1首ミドリガメ有害に指定されてつゆ知らずゆるゆるゆらり歩いてる (知らぬが仏ミドリガメ)(20180429ミドリガメ)父母の 面影立ちぬ 細道は 藤の花咲く 奥津城の道藤波の 風は清みか 父母の 居ませるそらゆ 吹き来(く)とそ見ゆ(本歌)藤波の 影なす海の 底清み 沈(しづ)く石をも 珠とそわが見る (大伴家持 万葉集巻19-4199)(20180429藤の花)鶴見かや晴れてひろみがジャカランダ (不精「あさのより道」)(元句)象潟や雨に西施がねぶの花 (芭蕉「おくのほそ道」)(20180613鶴見緑地のジャカランダ)庭見れば 花とりどりに 咲きにけり それなめくじは 消えてあらしも (ひろ刀自)(本歌)野辺見れば 撫子の花 咲きにけり わが待つ秋は 近づくらしも (万葉集巻10-1972)なめくじは今は叶はん逃げ出さむ それひろ刀自は薬撒くらむ (蛞蝓麻呂)(本歌)憶良らは 今は罷らむ 子泣くらむ それその母も 我を待つらむそ (山上憶良 万葉集巻3-337)(20180626ナデシコ) ひろみの郎女が返せる歌1首なめくじは 吸い付けられて 甘い餌 じつは悶絶 騙してごめん音に聞く 高師の浜の あだ波と 知らぬ子ゆゑに 波と遊びぬ (臨海学校家持)(本歌)音に聞く高師の浜のあだ波は かけじや袖の濡れもこそすれ (紀伊 金葉集巻8-501)かしましき をみな三人(みたり)の 五風荘 食べてたらふく 十雨となるや(20180811五風荘) ひろみの郎女が返せる歌1首岸和田の 街中響く 笑い声 五風十雨と なれと祈りつ龍田姫いづくおはすやもみぢ葉を 迎へか行かむ待ちにか待たむ (偐之媛)(本歌)君が行き日(け)長くなりぬ山尋ね 迎へか行かむ待ちにか待たむ (磐之媛 万葉集巻2-85)映画まで 有りとは知らず 散り椿 (偐阿)(元句)こしらへて 有りとは知らず 西の奥 (宋阿・辞世の句)(20181007五色八重散椿)これやこの生くも死ぬるも生まれては 食ふも食はるも蟷螂の道 (虫丸)(本歌)これやこのゆくもかへるもわかれては しるもしらぬも逢坂の関 (蝉丸 後撰集1090 小倉百人一首10)いさや川 群れ咲く壱師 あかあかと わが師の筆の いや若々し(注)いさや川=不知哉川。犬上川のこと。不知哉は、「さあ、どうなんでしょうね、存じません」の意。冬瓜を 四(よ)つも担(にな)ひて 若草に 来(きた)れる背子の 大きなザック彦星のホヤをモデルに絵をかかむ 鉢をひろみの持ちて来(きた)れば (偐智麻呂)(本歌)狩り暮したなばたつめに宿からむ天の河原に我は来にけり (在原業平 古今集418)あきらけき 秋にぞ咲ける 菊の花 妹が庭にも 楚々とし咲ける (偐菊持)淡路島の旅よくあらしブログ記事 明石大門(あかしおほど)の橋の出づ見ゆ (洲本人真似)(本歌)飼飯(けひ)の海の庭好くあらし刈薦(かりこも)の 乱れ出づ見ゆ海人の釣船 (柿本人麻呂 万葉集巻3-256)(20181030明石海峡大橋)葦の辺の 荻(をぎ)が下(もと)には 思ひ草 さらにもあらず 物思(ものも)ひもなし (荻家持)(本歌)道の辺の 尾花が下(もと)の 思ひ草 今さらになぞ 物か思はむ (万葉集巻10-2270)キジバトもしかにしあるか何にもや まされる宝子にしぞあれる (山上鳩良)(本歌)銀(しろがね)も金(くがね)も玉も何せむに まされる宝子に如(し)かめやも (山上憶良 万葉集巻5-803)あれやまあ邪魔と切らるもこむらさき いでそよ人をうらみやはする (大工の源さん)(本歌)ありま山猪名の笹原風吹けば いでそよ人をわすれやはする (大弐三位 後拾遺集709 小倉百人一首58)(注)掲載の写真はひろみちゃん8021氏のブログからの転載です。

2018.11.22

コメント(6)

-

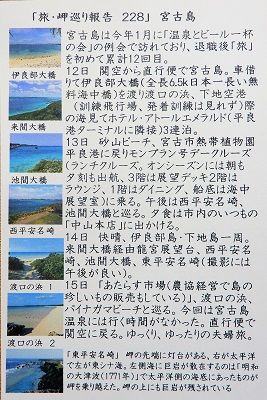

岬麻呂旅便り228・宮古島

昨日に続き、岬麻呂旅便りです。 今回は旅便り228・宮古島であります。<参考>過去の岬麻呂旅便りの記事はコチラ。 岬麻呂旅便り関連のフォト蔵写真集はコチラ。(旅・岬巡り報告228・宮古島)※上のキャプションをクリックすると大きいサイズの写真で読むことができます。 今回の228便の旅は、11月12日~15日3泊4日の宮古島ご夫婦旅であったとのことでありました。 同氏によると、宮古島訪問は今年の1月に続くもので、今回が12回目になるという。いやはや、何とも、である。 同氏から送られて来た写真を以下にご紹介申し上げますが、そのメールに記されていたところによると、「宮古島で好きなベストスリーの風景は、1.渡口の浜、2.東平安名崎、3.池間大橋です。今回は天候に恵まれて美しい海を見ることができました。最高気温27度の島(最低気温21度、島の人は半袖半パンツが多い)から戻ると、大阪の今朝の10度程度は応えます。12月は松山と鹿児島です。戻りましたらお便りさせていただきます。」(2018.11.16.メール)とのこと。 では、美しい海と橋とが織りなす風景などをお楽しみ下さい。 先ずは、伊良部大橋から(伊良部大橋) 次は、来間大橋。(来間大橋) そして、岬麻呂氏が宮古島三景の一つにあげて居られる池間大橋。(池間大橋) 次は、西平安名崎。(西平安名崎) そして、これも岬麻呂撰・宮古島三景の一つ渡口の浜。(渡口の浜1)(同2) そして、宮古島三景、残る一つの東平安名崎。(東平安名崎) 上記のメールにもありましたように、来月は松山と鹿児島の旅のようですから、その便りを楽しみに待ちつつ、本日はこれまでとします。

2018.11.20

コメント(8)

-

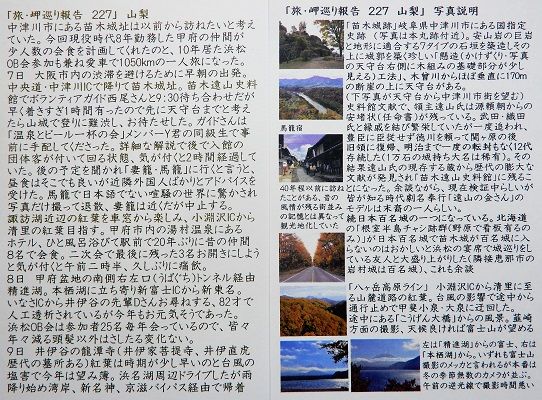

岬麻呂旅便り227・山梨

岬麻呂氏からの旅便りが届きました。 今回は、227便と228便が同日に届きましたが、先ず227便からご紹介することとします。 227便はサブタイトルが「山梨」。今回は、同氏の現役時代、浜松に勤務されていた頃の職場のお仲間の集まり、浜松OB会への参加と甲府勤務の頃のお仲間との会食に参加するためのマイカーでの一人旅にて、11月7日~9日の二泊三日の旅であったようです。 詳細は、下掲のご本人による「旅・岬巡り報告227」と「同・写真説明」の記述をご参照下さい。写真画面をクリックすると大きいサイズの写真に切り替わりますので、それでお読みいただくといいでしょう。(旅・岬巡り報告227&同写真説明) 今回の旅は、ご友人との宴席に出るのとは別に、中津川市にある苗木城跡などを訪ねるという目的がおありだったようです。(苗木城跡)(同上・天守台から中津川市街を望む。)<参考>苗木城・Wikipedia 妻籠、馬籠にもついでに立ち寄ろうとのご計画であったようだが、馬籠での外国人観光客の「喧騒」に閉口、早々に退散され、妻籠訪問は中止されたとか。外国人観光客によって観光地が潤うのはまことに結構なことではありますが、日本人・外国人に限らず観光客が多過ぎると興醒めな気分になるというものにて、なかなか難しい問題ではあります。(馬籠)(高原ライン) 美しい紅葉の道。(高原大橋からの眺め) そして、精進湖、本栖湖から富士山を眺めて・・。(精進湖)(本栖湖)渡る日の影も隠らひ 照る月の光も見えず 白雲もい行きはばかり 時じくぞ雪は降りける・・(山部赤人 万葉集巻3-317) やはり、富士山はいいですね。

2018.11.19

コメント(2)

-

銀輪花散歩・花も実も

銀輪散歩などで撮影した花などの写真が結構たまっていますので、これらをご紹介することとします。 先ずは、先日の梅田の里山での花や実です。ムラサキシキブ、コムラサキ、ナナカマドなどは、15日の記事で紹介していますが、それらの写真と同日に撮影したものであります。 先ずはイソギク。(イソギク)(同上)<参考>イソギク・Wikipedia イソギクは黄色い小振りの花も可愛いが、葉が白く縁取りされているようなのが印象的で、それが描く線模様の美しさが魅力的である。この植物の葉はうらが銀白色である。葉の裏の白い草木は色々あるが、それが表面側にまで進出して表面を縁取っているように見える葉というのは、この植物のほかには知らない。イソギクの花は筒状花にて舌状花を持たない。つまり花弁を持たない花。そういう事情で、虫に対して花の在りかをより目立たせるという役割、即ち擬花の役割を葉が果たしているのかもしれない。花の足らざるを葉が補完しているということではないかと思う。 次は、珍しくもないススキ(薄、芒)。 ススキは秋の七種の一つ。山上憶良の「秋の七種の花」の歌でも、「萩の花尾花葛花・・」と一番手・萩の次に数え上げられている二番手の花であり、里山には欠かせない花であるから、これを載せることとしましょう。(梅田の里山のススキ) もう一つの秋の七種。フジバカマもある。(フジバカマ) フジバカマは前述の憶良の歌では、6番目にあげられている花。 しかし、万葉集にはフジバカマが詠われた歌はこの1首のみで、フジバカマを単独で詠んだ歌は存在しない。野山に自生する野生種のフジバカマはほぼ絶滅したとされ、この里山のように人工的に植えられたものが見られるだけらしいが、万葉でもいささか影の薄い存在なのがこの花と言える。 尤も、万葉集巻19-4286の孝謙天皇の歌の序文に「・・黄葉せる沢蘭ひともとを抜き取りて・・」とある沢蘭(さはあららき)はフジバカマによく似たサワヒヨドリやヒヨドリバナのことだという説もあるから、このタイプの花が好まれてはいたのでしょう。(同上)<参考>フジバカマ・Wikipedia ヒヨドリバナ・Wikipedia 次は、花ではなく実。 ハクサンボクの実です。実は真っ赤ですが、花は白い。 花を見れば、白山木という名前も納得であります。(ハクサンボクの実)<参考>ハクサンボク・Wikipedia 同じく実ですが、もう少し地味な実。 ナツハゼの実です。 こちらは、真っ黒な小さな実です。(ナツハゼの実)<参考>ナツハゼ・Wikipedia ナツハゼの黒い実と赤く色づいた葉とのコントラストがいい雰囲気です。 次は、更にも地味なシロダモの花です。(シロダモの花)<参考>シロダモ・Wikipedia 以上は、梅田の里山でのもの。 次は、廃線敷ウオークで見掛けた植物です。(マメヅタ)<参考>マメヅタ・Wikipedia(同上) 次はヤマコウバシとダンコウバイ。(ヤマコウバシ)<参考>ヤマコウバシ・Wikipedia ヤマコウバシは葉を揉んだり、枝を折ってみたりすると芳香がするそうだが、そういうことをするのもためらわれたので、試してはいない。(ダンコウバイ)<参考>ダンコウバイ・Wikipedia ダンコウバイは春には小さな黄色の花を付けるようだが、見てみたいものであります。 廃線敷から一般道に出て見かけたのはマメガキ。 昨年11月の木津5人組ウオークで見たそれよりも少し大きい実のような気もしたが、マメガキなんだろうと思う。(マメガキ)<参考>マメガキ・Wikipedia この柿は柿渋をとるために栽培されたりするようだから、かなりの渋柿なんだろう。ブドウガキとかシナノガキ、コガキなどという別名のほかにサルガキという名も持つが、猿も食わないのではないかと。熟柿になれば食えるのでしょうかね。そうなっても渋が抜けずに食えないのなら、サルガキという名は猿に失礼である。<参考>木津5人組ウオークで見掛けたマメガキの写真掲載記事は下記。 夕々の会・葡萄柿 2017.11.18. 次の花は武田尾橋の畔に咲いていたもので、フサフジウツギだと蝶麻呂氏から教えていただいた。これはちと房が貧弱で「フサ」という名にふさわしくないと自信なげに肩身狭く咲いていたのでありました。(フサフジウツギ)<参考>フジウツギ属・Wikipedia 次は、和気市の廃線跡自転車道で見掛けたヤノネボンテンカ。 この花は地元の恩智川の河川敷で初めて目にし、次に京都は鴨川の河川敷で目にしたのに続いて3度目の目撃でありました。 前二者が自生であったのに対して、こちらは明らかに人の手で植えられたものという雰囲気でありました。(ヤノネボンテンカ)<参考>ヤノネボンテンカ(同上)<参考>ヤノネボンテンカの写真掲載の過去記事は下記。 ヤノネボンテンカでした。 2017.9.5. 花の時期は過ぎにけらしや 1017.6.24. 最後は、古い写真ですが、フォト蔵の「一時アルバム」(当ブログに未掲載の写真を収納しているマイアルバムの名前です。)に残っていた山茶花の実の写真です。一昨年の11月に撮影していますが、何処で撮影したのかが定かではありません。(山茶花の実) 今年も何処かでこのように実が弾けているのでしょう。 ともかくも、こうして掲載を完了したので、遅ればせながらこの写真もマイアルバム「花・草・木」の方に収納場所替えができるという次第。 ついでに、名前不明の花の写真も。これは梅田の里山で見掛けたのだが、名前は存じ上げない。(不明)

2018.11.18

コメント(6)

-

夕々の会2018年秋例会

昨日は大学入学同期の会「夕々の会(よいよいのかい)」の秋の例会の日。 例会と言っても集まって飲食を共にするだけのことであるのですが、毎年5月と11月に集まりを持っている。 場所は、最近は、がんこ梅田OS店と決まっている。 午後5時半開会である。(阪急東交差点<写真奥>付近) 少し早めに大阪駅に到着したので、遠回りしてブラブラ歩いて行く。(同上) 今回は、東京方面在住の森〇君、丸〇さんが遠路初参加。また、先日の阪大9条の会で卒業以来初めて再会した豊〇君にも電話で声を掛けたところ、出席するとの返事を頂いたので、初参加は合計3名となりました。 丸〇さんとは、豊〇君と同じで上記9条の会で卒業以来の初再会を果たしているので2回目の顔合わせであるが、森〇君とは今回が卒業以来初めての顔合わせとなる。裁判官を退官して現在は弁護士。裁判官時代は転勤も多く、その立場上、同窓生との交際もセーブしていたらしいが、弁護士という自由な身分となったこともあって、この会のことを耳にして遠路東京から参加してくれたという次第。嬉しいことでありました。 その他の出席者は、守〇君、谷〇君、道〇君、佐〇君、蝶〇君、古〇君、広〇君、深〇君、小〇君、西〇君、黒〇君、枦〇君、前〇君、中〇君、仲〇君。 ということで、小生・ヤカモチも含めて全19名とまずまずの人数となりました。 開会時刻の5時半になっても豊〇君が現れないので、電話を入れると、梅田の地下街まで来ているが、店の場所がよく分からないと迷っている様子。地下街では、小生もよく分からないので、地上に上がって貰って付近の景色を報告して貰い、同君の居る場所を確認、迎えに行くこととしました。長らく梅田に来ていないうちに、様子がすっかり変わってしまったので、店の場所が分からなくなった、とは彼の弁。店の場所が分からないのではなく、自分の居る位置が分からなくなったので、店との位置関係が分からなくなったというのが正確な言い方かもしれない。 ともかくも、無事、同君をゲット(笑)。店に案内したところで、乾杯となりました。乾杯の発声は紅一点の丸〇さん。 暫し、歓談の後、初参加の3氏にスピーチいただき、続いてその他の出席者から近況紹介などのショート・スピーチ。 あれやこれやの賑やかな話のうちに、食も、酒も進み(尤も、下戸のヤカモチは専らウーロン茶でしたが)、午後8時近くになったので、次回日程は来年5月24日(金)と決めて、お開きとなりました。 店を出ようとしているところへ、堀〇君がやって来た。彼は、当初「出席」の連絡をくれたものの、どうしても出なければならない別の会合が入ってしまい欠席となったのだが、森〇君が東京からやって来ると知って、どうしても会いたいと、当該会合終了後駆けつけてくれたもの。 そんな次第で、堀〇君と森〇君、丸〇さん、仲〇君、小生の5人で、席を変えて二次会となりました。堀〇君、丸〇さん、仲〇君と小生は在学中、同じサークルに属していたのであり、森〇君もそれに近い関係にあるサークルのメンバーであったのでした。 二次会終了は午後10時頃。帰宅したら11時を少し回っていました。久々の遅い帰宅でありました。夕々(よひよひ)の どちとしあれば 霜月の この日もいまだ 春にこそあれ (偐家持)<参考>夕々の会関連過去記事はコチラ。

2018.11.17

コメント(4)

-

ムラサキシキブ

新梅田シティ(梅田スカイビル)の里山には、ムラサキシキブの木が2本ある。この時期になると実が美しく色づき、小生にとっては、これを眺めるのが「里山散策」の楽しみの一つとなっている。(ムラサキシキブ)(同上)(同上)(同上)(同上)(同上) 時に、間違ってムラサキシキブと呼ばれることもあるのがコムラサキである。しかし、ムラサキシキブの木は人間の背丈の倍くらいにもなる大きな木であるのに対して、コムラサキは人間の腰くらいの高さの低木であるから、両者の区別は容易である。 両者を区別するポイントとして、ムラサキシキブの葉は全体が鋸葉であるのに対してコムラサキのそれは葉の半ばから先端部にかけてのみが鋸葉になっていると言われる。これはその通りであるが、ムラサキシキブの葉の方がコムラサキのそれよりはるかに大きく、幅広な感じがする。 実の付き方がムラサキシキブはまばらで、コムラサキはびっしり付くとも言われるが、小生の印象ではムラサキシキブの方がびっしりとたわわでボリューム感があるという印象なので、逆のような気がする。(コムラサキ) まあ、実の付き方の多寡はその生育場所の土壌などの環境や個体差による差異が大きいので、一概には言えないのかも知れない。 なお、コムラサキの枝はこのように枝垂れるが、ムラサキシキブの方は枝垂れるということはない。(同上) ムラサキシキブの方が野趣味があっていい。 コムラサキが飼い猫的なら、ムラサキシキブは野良猫的である。 ムラサキシキブと紫式部との関係は存じ上げないが、多分無関係なんだろう。紫式部の娘は大弐三位(藤原賢子<ふじわらのかたこ>)。関係ないが、この母娘の歌が小倉百人一首にあるので、書き出して置きます。めぐりあひて みしやそれとも わかぬまに 雲がくれにし 夜半の月かな (紫式部 新古今集1497 小倉百人一首57)<めぐりあって顔を合わせたか、合わせなかったか、それすらもはっきりわからぬうちに、慌ただしく帰って行かれましたが、雲に隠れてしまった夜半の月のように、お名残り惜しゅうございます。>ありま山 猪名の笹原 風吹けば いでそよ人を わすれやはする (大弐三位 後拾遺集709 小倉百人一首58)<どうしてまあ、わたくしがあなたを忘れたりなどするものですか。> 紫式部と和泉式部は仲が良かったのか悪かったのかは知らぬが、二人は言わば職場の同僚のようなもの。ムラサキシキブがあるのだからイズミシキブというのもあれば面白いのに(笑)。 イズミシキブというのがあるとしたら、その実の色は赤くなくてはならないだろう、というのがヤカモチのイメージ。例えば、ナナカマドの実のような(笑)。(イズミシキブではありません。ナナカマドです。) 和泉式部の娘は小式部内侍。 この母娘の歌も百人一首にあるから、バランス上、掲載しなくてはならないか。あらざらむ この世のほかの 思ひ出に いまひとたびの あふこともがな (和泉式部 後拾遺集763 小倉百人一首56)<わたくしがこの世にいることもあとわずかでしょう。あの世への思い出にもう一度あなたにお逢いしとうございます。>大江山 いく野の道の とほければ まだふみもみず 天の橋立 (小式部内侍 金葉集586 小倉百人一首60)<丹後の国へ行くには大江山や生野を通って行かねばならず、遠いので、わたくしはまだそのあたりや天の橋立に足を踏み入れていません。母からの手紙も見ていません。> ムラサキシキブにコムラサキがあるように、イズミシキブにもそれがあるなら、その名はコイズミということになりますか。これでは小泉元首相など小泉〇〇さんを連想してしまうので、余りよくない。 どうやらイズミシキブという木が生まれなかったのはこれが原因であったようです(笑)。 ところで、紫式部というのは、源氏物語から100年近く後に成立した「栄花物語」に於いて、彼女がこの名で登場するが、これは後世の人が付けた名前である。 紫式部は寛弘2年(1005年)12月29日に中宮・藤原彰子の許に出仕したが、その折の女房名は藤式部であった。彼女の父・藤原為時のその当時の官職が蔵人式部丞であったことによるのだろう。 紫式部日記の寛弘5年(1008年)11月1日の「御五十日は霜月のついたちの日」の段(一条天皇の若宮<のちの後一条天皇>の生誕50日の儀の祝宴の折の記述)の中に、藤原公任が源氏物語「若紫」の巻の女君・紫上にかこつけての戯れで「わかむらさきやさぶらふ」と紫式部に話しかける場面があり、このことから、後世、彼女のことを紫式部と呼ぶということにつながっていったようである。<参考>紫式部日記の関連記事部分左衛門の督(藤原公任のこと)「あなかしこ。このわたりに、わかむらさきやさぶらふ」とうかがひたまふ。源氏に似るべき人も見え給はぬに、かのうへはいまで、いかがものし給はむと、聞きゐたり。 (このあと、公任と紫式部との歌のやりとりがある。)いかにいかが かぞへやるべき 八千歳の あまりひさしき 君が御代をば (紫式部)<八千歳のあまりに長久な若宮の御齢を、どうして数え尽くすことができましょうか。>あしたづの よはひしあらば 君が代の 千歳のかずも かぞへとりてむ (藤原公任)<若宮の御齢を数え尽くせぬと言うが、もし私に千年生きるという鶴の寿命があるなら、若宮の千年の御齢をも数え取ろうぞ。>

2018.11.15

コメント(4)

-

囲碁例会・サムハラ神社

今日は囲碁例会の日。 例によって、MTB(マウンテンバイク)で会場の梅田スカイビルまで銀輪散歩を兼ねての例会出席であります。 段々と新しい立ち寄り先も見当たらなくなり、単に梅田スカイビルと自宅を往復するだけという芸のないことになりつつありますが、そうなるとブログ記事としては囲碁で誰に勝った、誰に負けたという、他人様には面白くもない内容となって、記事の態をなさないということになる。 そこで、思い付いた今日の立ち寄り先は、タイ国ご在住のウーテイスさんというお方が先月15日の当ブログ記事へのコメントで「自転車に乗る人はサムハラ神社に行きましょう。阿波座から近いです。」と書いて寄越されましたので、これに立ち寄って行くこととしました。<参考>サムハラ神社・Wikipedia タイにお住まいのお方から大阪市内の神社のことを教わるというのも妙な成り行きでありますが、交通安全にご利益があるというようなことで、お薦めいただいたのだろうと思います。そういう「ご利益」なるものを信じないヤカモチですから、神様もお守り下さらないだろうと思いますが、遠いタイ国からのメッセージでもあり、コース取り次第ではその前を通ることも可能でありますので、ウーテイスさんに敬意を払う意味でもこれに立ち寄ってみようと考えた次第。 地図で調べると、難波経由あみだ池筋を北上するのがよさそうなので、これを行く。 千日前通りの桜川2丁目交差点からあみだ池筋に入る。 幸西橋という名の橋で道頓堀川を渡る。(幸西橋)(同上) 「かうさいはし」と旧仮名遣いで橋名が刻されている。 この道を直進、新町3丁目南交差点を右折して、6つ目の辻を左に入るとサムハラ神社である。(サムハラ神社) 何ともはや、難しい字である。漢字ではなく神字だという。益々分からない。(同上・社名漂石) 社名漂石の隣、玉垣の前に掲示された看板には、交通安全だけでなく、ありとあらゆる願についてのご祈祷を行っていただけるようで、学業成就、家内安全、良縁成就、商売繁盛など何十もの祈願項目が上がっている。 戦時中は、弾除けにご利益があるとして「弾除け神社」とも呼ばれて有名な神社であったそうだが、北朝鮮のミサイルに対してもご利益があるのだろうか。(同上・鳥居と拝殿)(同上・祭神) ご祭神はアメノミナカヌシなど三柱。 「奥の院 美作加茂」とあるのは、この神社の起源が、1935年(昭和10年)に、岡山県苫田郡西加茂村(現、津山市加茂町)にあった小さい祠を、同地出身の田中富三郎という人が再興したことによる。「大阪市中之島」とあるのは、戦後に大阪城内の豊国神社の隣接地にサムハラ神社を建立し、1961年(昭和36年)に現在地に移転したということによるらしい。(同上・拝殿) 拝殿を撮ろうとしていたら、社務所の方から若い女性がぞろぞろと出て来られました。良縁祈願のご祈祷をして貰うのだろうか。 サムハラ神社を出て小さな公園の前に出る。阿波座南公園とある。 ここで小休止。幼稚園児か保育園児か、先生か保母さんかに付き添われて子どもたちがどんぐり拾いをしている。(阿波座南公園) この公園の一角に「明治老人憩いの家」という施設がある。道の向かいに明治小学校というのがあるから、元号の明治ではなく、この付近の地名が明治なんだろう。その施設の入口近くに、こんなものがありました。(大阪商業講習所跡の碑)(同上・副碑) ここは、大阪市立大学発祥の地という訳でありましたか。 梅田スカイビルに到着。 スカイビルの中庭では、明後日・16日から始まる毎年恒例のドイツ・クリスマス・マーケットの準備作業中でした。(ドイツ・クリスマス・マーケットの設営準備) 早くに着き過ぎたので、中庭を横切り、奥の里山へ。(梅田の里山) 里山レポートは別途あらためてこれを記事にすることにし、ここでは省略します。里山のカフェテラスで昼食としました。(里山のカフェテラス) 昼食後、会場へ。 本日の出席者は、福麻呂氏、竹〇氏、平〇氏と小生の4名。 戦績は、福麻呂氏と竹〇氏には敗れ、平〇氏とは1勝1敗。 ということで、1勝3敗と振るわず。 これで、今年に入っての成績は15勝24敗。借金9であります。 帰途は、何処にも立ち寄らず直帰。

2018.11.14

コメント(0)

-

(続)5人組ウオーク・廃線敷を生瀬から武田尾へ

(承前) 親水広場の手前で昨日の記事が終わりましたので、其処から始めることとします。 廃線敷の道で平坦な広場があり、川辺にも降りることができる唯一の場所が、この親水広場付近。そういうこともあって、多くの人が此処でお弁当を広げて居られます。(親水広場)(親水広場付近見取図) 親水広場に隣接する、桜の園(亦楽山荘)のハイキングコース地図(下掲参照)が掲示されていましたが、ここへ足を踏み入れようとは誰も言い出さない。まあ、ゴール地点の武田尾温泉元湯(旅館)にて風呂と昼食を予約しているので、時間的制約があったこともあるが、急な石段の道を前にして寄り道がためらわれたのは、健脚を誇った皆さんも、さすがに年齢相応になって来たということなんでしょう。(桜の園・亦楽山荘のハイキングコース地図)<参考>櫻守の会「亦楽山荘」 桜の園・亦楽山荘は、桜の博士・笹部新太郎氏がサクラの演習林とされていたものであるが、現在は宝塚市所有の里山公園となっている約40haに及ぶ山林である。詳しくは上の<参考>をご覧下さい。 楽しそうなハイキング道のようだが、今日のところは取り敢えずパスであります。(親水広場を後にして長尾山第2トンネルへ) 長尾山第2トンネル、同第3トンネルを経てゴールへと向かう。(長尾山第2トンネル) 最後のトンネル、長尾山第3トンネルを潜ると、廃線敷の道は終わり。 廃線敷が終わり、僧川という小さな支流を渡る。この川の上流にギフチョウを採集によく来た、とは蝶麻呂氏の弁。 僧川を渡って一般道に出ると、食事のできる「はたくま」という名前の店があり、賑わっていました。(「はたくま」前に到着)(はたくま) ぼたん鍋の旗が上がっている。 ぼたん鍋はさて置き、食事をされている方々を目にすると、何やら空腹な気もして参りました(笑)。(はたくまの前から下流側を望む)(上流側には温泉橋が見える)(温泉橋) 温泉橋をやり過ごし、500ⅿほど先の武田尾駅の前まで行く。(武田尾駅) 武田尾駅はホームの半分がトンネルの中、残りが道路と武庫川を跨ぐという面白い構造になっている。(同上) このまま駅前を通り過ぎこの道を進めば、トンネルを潜った先に武田尾橋という赤い吊り橋があり、それを渡れば右岸の道に出られるのであったが、我々は何故か温泉橋まで引き返し、そこから右岸の道へと渡る遠回りをしたのでありました。 目的地の武田尾温泉元湯は右岸側にある。(温泉橋を渡って右岸の道を上流へ) 上流方向に歩きながら見やると、水管橋の向こうに見える武田尾駅に電車が停まるところでありました。カメラを向ける。(電車停車中の武田尾駅ホーム 殆どの車両はトンネルの中である。) JR福知山線高架下を潜ると前方に赤い吊り橋が見える。 武田尾橋である。(武田尾橋) もみぢの程は左程にもなけれど、赤い橋が水面に映り、山よりも川面の方がより紅葉して居ります。 武田尾橋からもう少しばかり上流に行ったところで、武庫川に流れ込んでいる小さな渓流沿いの道を上ると突き当りが武田尾温泉元湯旅館である。 元湯の門の手前の旅館・河鹿荘は廃業したのか打ち捨てられたまま。(武田尾温泉元湯)<参考>武田尾温泉元湯 ようやくに風呂と食事にありつける(笑)。 友人の偐山頭火氏やブロ友のふぁみり~キャンパー氏と違って、温泉はどうでもよいヤカモチであるが、昼食を欠かす訳には参らぬのであります。胃の調子がイマイチというのにかかる仕儀にては「世話ない」と言うべきものでもあるか。 少し待たされて、お風呂に。泉質や効能は吾事に非ずであります。 昼食を済ませて、元湯を後にしたのは午後2時を過ぎていた頃かと思う。(紅葉館と武田尾橋) 対岸に温泉旅館・紅葉館別館「あざれ」の建物と正面に武田尾橋を眺めながら、駅への帰途につく。紅葉館には無料の足湯もあるらしいが、全身湯に浸かったばかりのヤカモチらには元より用のないことにて御座候。 湯に浸かっているうちに、心なしか紅葉が進んだ気がするのは、いくら何でも気のせいでしょう。 武田尾駅近くで、JR線の高架を見上げると、西宮名塩駅方向のトンネルは「名塩隧道」という名前であることが見て取れました。(名塩隧道) 武田尾駅に到着であります。(JR福知山線・武田尾駅) 「木曾路はすべて山の中である。」(島崎藤村「夜明け前」) 武田尾駅は半分以上トンネルの中である。(偐家持「帰る前」) ということで、それなりのオチもついたようでありますので、これにて5人組2018年秋篇は完結であります。 なお、最後に、今回のウオークを企画するに当たり、蝶麻呂氏は、わがブロ友である「あすかのそら」氏のブログ記事も参考にされたと聞き及んで居ります。あすかのそらさんには、茲に厚くお礼申し上げる次第であります。(完)<参考 1>あすかのそら氏の関連ブログ記事 JR福知山線廃線敷ハイキング 2018.4.11.<参考 2>5人組ウオーク関連過去記事はコチラ

2018.11.13

コメント(4)

-

5人組ウオーク・廃線敷を生瀬から武田尾へ

昨日(11日)は、友人の鯨麻呂氏、健麻呂氏、蝶麻呂氏、草麻呂氏との5人組ウオーク秋の陣でありました。 今回は、蝶麻呂氏の企画でJR福知山線生瀬駅を起点にして武田尾まで廃線敷を歩き、武田尾温泉元湯にて温泉に浸かって昼飯を食って帰るという内容のウオーク。5km程度の軽めのウオークでありました。 生瀬駅午前10時集合。 大阪駅ホームで健麻呂氏と一緒になり、車内で鯨麻呂氏とも合流。生瀬駅到着が9時55分。ひと足早く到着の蝶麻呂氏、草麻呂氏と駅前で合流。ほぼ予定通りの時刻の出発となりました。 日曜日とあって、この廃線敷コースを歩く人も沢山あって、ぞろぞろと行く。武庫川沿いの国道176号の歩道を行く。(生瀬駅から武庫川沿いに廃線敷入口へ) 木ノ元バス停前の横断歩道を渡って、廃線敷入口へ。 廃線敷は途中トイレがないので、この入口前に設置された簡易トイレで用を足して置くのが無難。尤も、小生は生瀬駅で済ませて来たのでパス。(廃線敷・生瀬側入口付近) 入口前にはこんな案内板もありました。(案内板) 尤も、写真には撮ったものの、よくは読んでいなかったので、この先の道中に於いて、この案内文は何の役にも立ちませんでしたが。 それぞれの場所に案内標識を設置していただかないと・・などと言うのはズボラなヤカモチだけなのかも。(廃線敷入口付近) 廃線敷に入りました。 既に、前方に多くの人が歩いている。(武庫川の渓谷) 武庫川もこの辺りになると渓谷になっていて、なかなかにいい表情である。まだ、紅葉の盛りとはなっていませんが、ところどころにわずかに見られる紅葉もいいものではある。 そして、トンネル。(北山第1トンネル) 渓谷沿いの廃線敷とあっては、トンネルは欠かせない景観。(同上) 実際は、こんなに明るくはありません。 上の写真は入口近くであるのと、写真を明るく修正しましたので、このようになっていますが、懐中電灯がなくては真っ暗です。懐中電灯で足元を照らしながら注意して歩きます。(同上) はい、出口です。まあ、反対側の武田尾から歩いている人にとっては入口ではありますが。 こういうトンネルが全部で6ヶ所あります。 北山第1トンネル 319m 北山第2トンネル 413m 溝滝尾トンネル 149m 長尾山第1トンネル306m 長尾山第2トンネル147m 長尾山第3トンネル 91m(岩山) 岩山が景観を魅力的なものにしてくれる。(枕木の残る道)枕木に歩幅合はすのかたかれば 時に踏みつつはづれつつ行く (廃線家持) 枕木の間隔は一定していない。時に広く、時に狭く、わが歩幅とは合致しないので、これに捉われると歩くリズムが狂う。枕木がないものとして歩いた方がいいというものである。(枕木) そして再びトンネル。 北山第2トンネルだろうと思う。(北山第2トンネル) このトンネルの中であったか、草麻呂氏がトンネル内の退避壕のような側壁窪みの天井にぶら下がっている蝙蝠を見つけられました。 懐中電灯に照らし出されても動かない。もう慣れっこになっていて、驚かないのであろう。これやこの 照らして行くも 照らさぬも 知らぬ顔して 蝙蝠ぶらり (蝙蝠丸)(渓流もよし) 北山第2トンネルを潜り抜けると、渓谷らしく、たぎち流れる眺めとなる。右手前方に見える紅葉をズームアップ。(紅葉)(枕木たち) 次のトンネル、溝滝尾トンネルの手前には、枕木を枕にして積み重なっている枕木たちがいました。枕木を 枕にわれら 犬死にか 朽ち果つ前に 歌になどせよ (枕家持) せめてもと「枕木」を枕詞にして歌にしてみました(笑)。 反対側の渓谷の眺めはこのようなものでした。(渓谷・武庫川) 渓谷を覗き見ると川面にはこんな模様が。(水泡が作る模様) よどみに浮かぶうたかたはかつ消えかつ結びて久しくとどまりたるためしなし・・とて、ゆっくりと形を変えながら川下へと移動してゆく。(渓流) 見上げれば、岩山が迫っている。(同上) そして、溝滝尾トンネルへと入ります。(溝滝尾トンネル) 前を行く人々がトンネル内の闇に溶け込むのを待って撮影したのが、下の写真。廃線敷の写真というものはこうでなくては感じが出ない。(同上) トンネルの手前にこんなものもありました。(三級基準点標識) 溝滝尾トンネルを潜り抜けると鉄橋がある。第2武庫川橋梁である。 トンネルがあれば鉄橋もなくては、渓谷を行く廃線敷とは言えない。(第2武庫川橋梁) 以前は、鉄橋の左側の鉄板を敷いた、保線作業用の人道橋を通行できたが、今はこの部分は立ち入り禁止で閉鎖されていて通行できない。(人道橋部分) 20年近くかもっと前かに武田尾から生瀬へ、今回とは逆方向に歩いたことがあり、その時は、ひょっとするとこの側橋を通行したのかもしれないが、当時の記憶が殆どないので、何とも言えない。 いずれにせよ、今は鉄橋中央部分に新たに設置された木造みたいな橋を通るのである。さて、我々は鉄橋を渡っていると言うべきなのか、木造の橋を渡っていると言うべきなのか。(鉄橋から下流側の眺め)(鉄橋から上流側の眺め) 鉄橋を渡り切ると再びトンネルである。 長尾山第1トンネル。道は渓谷の右岸から左岸に移る。(長尾山第1トンネル) トンネルを出ると左手前方に親水広場が見えて来る。(長尾山第1トンネルを出ました。)(渓谷を左に見つつ進む。) 振り返ると、山々はこんな眺め。 紅葉には少し早いとは言え、そこそこには「もみたひにける」武庫の山々である。(返り見すれば・・) はい、親水広場が見えています。河原に居る人たちは、水の流れを見つつ、お弁当タイムであるか。(親水広場から水辺に降り立っている人々が遠望される。) 廃線敷の道も残りわずかとなりましたが、ひとまず今日はここまでとします。続きは明日に。(つづく)

2018.11.12

コメント(4)

-

(続)片鉄ロマン街道銀輪散歩

(承前) 前頁記事の続きです。 漸くにして、柵原ふれあい鉱山公園に到着です。 此処にはご覧のように旧吉ヶ原駅の駅舎がそのまま保存されている。(旧吉ヶ原駅) ※JR和気駅からの走行距離26.3km この駅舎(旧片上鉄道吉ヶ原駅駅舎)は有形文化財に登録されているようです。文化財登録標の下に「駅長猫発祥の駅」と表示された標識版が掲示されている。猫が駅長を務める駅は各地にあるようだが、この吉ヶ原駅が発祥だとは存じ上げぬことでありました。(同上) 車両も展示保存されている。 毎月第一日曜日には保存会の手でディーゼル車両の展示運転が行われているらしい。この鉄道は柵原鉱山から鉱石を運ぶ目的で敷設された鉄道ということで、鉱山資料館がある。(同上 奥の建物が鉱山資料館)(同上) この公園近くには食事場所があるのではと期待したが、そのような店がある気配はなく、人影もない。周辺を少しブラブラした後、引き返すことに。 ところで、この公園をブラブラしている時に友人の蝶麻呂君からメールと電話がありました。明日(11日)の5人組ウオークについての意見を求めるものでした。(周匝橋<すさいばし>) 周匝が読めない。「すさい」と読むようだ。 周防を「すおう」と読むのは「すはう」からの変化だから、これも「すさう」から「すそう」、「すさい」と変化したのだろうと納得。 それはともかく、この橋を渡って、吉井川の右岸を走る。往路は間違って左岸沿いの危険な道、全面通行禁止の道を走ってしまったので、ロマン街道ならぬスリリング街道となってしまったが、復路は正しい「ロマン街道をゆく」である。(同上・西詰)※JR和気駅~旧吉ヶ原駅からの走行距離31.46km(同上) 赤磐市に入りました。 赤磐市と言えば、ブログ記事の更新を長らくされていなくて、最近のご様子が全く分からないブロ友の「木の花桜」さんがお住まいになっている町であった筈。お変わりなくお元気に過ごされているのだろうか。 片鉄ロマン街道は、吉井川の右岸を走る周匝橋西詰~備作大橋西詰間だけが赤磐市域を通過することになる。その備作大橋が見えて来た。(備作大橋が見える地点まで帰って来ました。) 少し行くと備前福田駅跡に到着。 此処でトイレ休憩。この公衆便所は旧備前福田駅の駅舎を模して造られているそうな。(旧備前福田駅 右奥の公衆便所は備前福田駅の駅舎を模している。)(備前福田駅跡) ※ここまでで約35km走破 この駅跡の道向かいにあったのが、お好み焼き「木楽」。 此処で遅い昼食とする。 備作大橋を渡って赤磐市から和気町に入る。 往路で、スリリング街道に入ってしまった備作大橋東詰にやって来る。 そこには色が褪せた「片鉄ロマン街道」のマークが路面に刷り込まれていました。もう少し丹念に見れば、道を間違うことはなかったのであるが、色褪せて遠目からは殆ど見えないのが間違いのもとと自身の勝手な思い込みを棚に上げてサインの所為にするヤカモチでありました。 道は吉井川の左岸沿いとなる。 川が大きく蛇行している辺りで対岸を見やると、煙が盛んに立ち昇っている。(備前塩田駅跡付近から対岸を望む) あちこちの田畑で枯草や稲わらなどを燃やしているのでしょう。こういう景色を目にすると夕刻が迫っているような気分になり、道を急ぐ気持ちにさせられるのは、遠い子ども時代に刷り込まれた夕景色による、一種の帰巣本能というものかもしれない。 JR和気駅まで、アト16km位である。(天神山トンネル) ※ここまでで46.5km走破 天神山トンネルが見えて来ました。トンネルを越えると和気駅前まで残すところ7km位である。川下には新田原井堰も見えている。(同上) 新田原井堰まで帰って来ました。 ここまでで約49km走っていることになる。 和気駅前までアト4.5km程度。(新田原井堰まで帰って来ました。) そして、和気駅前に帰還。(JR山陽線・和気駅前に到着) ※全走行距離53.46km 寄り道、回り道、など自転車道を外れて走った距離なども考慮すると実際の走行距離は55~6kmあったかもしれない。 駅前に停車中の白いタクシーから運転手さんが降りて来られました。出がけに道を教えて下さった運転手さんでした。トレンクルを折りたたみ、輪行バッグに収納しながら、少しばかりお話する。 和気と言えば、和気清麻呂。大伴家持とも同時代人であれば、この駅前から4kmほどの距離の和気神社・藤公園に彼の銅像があるということなので、表敬訪問をとも考えていたりしたが、我が相方さんがもう走りたくないという様子なので、これで銀輪散歩を切り上げることとしました。勿論、余裕があればという和気~西片上の8kmの片鉄ロマン街道も切り捨てとなりました。次回への宿題であります。(完)

2018.11.10

コメント(10)

-

片鉄ロマン街道銀輪散歩

昨日(8日)、岡山県の片鉄ロマン街道を銀輪散歩して参りました。 片鉄ロマン街道というのは、片上鉄道廃線跡の自転車道で、赤穂線西片上駅近くを起点とし、山陽線和気駅近くを経由して、美咲町の柵原ふれあい鉱山公園・旧吉ヶ原駅までの全長34.2kmの道である。<参考>岡山県道703号備前柵原自転車線・Wikipedia 今回は、妻も同行なので、西片上~和気間の約8kmを省略し、JR和気駅を起点に柵原までの26~7kmを往復しようというもの。和気まで帰って来て余裕があるようなら、JR西片上駅までの8kmを追加で走ろうという計画。 結論から言えば、和気~柵原往復の54~5kmで、妻はギブアップ気味ということで、追加部分は走らず仕舞いでありました。これは後日の宿題とします。 JR和気駅でトレンクルを組立て自転車道へ入ろうとするが、かなり離れていて、それがどちらにあるのかがよく分からない。駅前に駐車中のタクシーの運転手さんに、その在りかを尋ねると、これこれだと教えて下さった。 何処まで行くのかと聞かれたので「柵原まで」と答えると、「遠いよ。山あり、谷あり、坂道もあり、とても大変だよ。」と妻がからかわれていました。小生は、下調べをしていたので、それは冗談だということは理解しましたが、妻は本気にしたようで、余程の山奥へでも行くようなイメージを持ったよう。 駅前でコンビニか何かでお弁当を買ってゆくつもりでしたが、駅周辺にはそのような店はなし。 仕方ないので、途中でコンビニがあれば買い求めるか、適当な時間帯で昼食がとれそうな店を見つけたらそれに入るべしで、出発しました。 和気駅前の道を駅を背に北方向に行くと金剛川(吉井川の支流)畔に出る。そこに架かっているナントカいう橋を渡って左折、金剛川右岸の道を辿ると、自転車道に出る。(本和気駅跡) 早速に、駅跡に出くわす。旧本和気駅。 左側を並行している国道374号沿いに出てみて、コンビニらしきものはあるかと見てみたがない。代わりに「高瀬舟御改番所跡」という石碑があった。ここで通行税でも徴収したのであるか。(高瀬舟御改番所跡の碑) 自転車道に戻る。 道端のモミジバフウが赤く色づいて美しい。(片鉄ロマン街道・モミジバフウ) やがて、右手にドーム型の建物が見えて来る。和気ドームという体育館である。この体育館を中心に周囲は和気鵜飼谷交通公園になっているようである。この公園の前が旧益原駅である。(益原駅跡) ※和気駅よりの走行距離4.5km 車が走らない、自転車・歩行者専用道。廃線跡の道は勾配も緩やかで走りよい。快適です。 前方に新田原井堰が見えて来ました。 農業用水の確保と水力発電を行っているとのこと。(新田原井堰 右:自転車道、左:国道374号)※和気駅より約5km この付近は緩やかな上り。(旧益原駅~旧天瀬駅間) 木漏れ日の道を抜けると、何と桜が咲いていました。(同上・桜が満開) そして、廃線跡の道であることを示す信号灯も。(同上・信号灯が残されている。) そして、次の駅、天瀬です。(天瀬駅跡) ※和気駅より5.7km程度 此処は、プラットホームも駅舎も残っていて、いい雰囲気です。と言っても、旧の駅舎は朽廃して取り壊され、今あるのはその後それらしく新たにつくられたもので、旧来の駅舎を再現したものでもないようです。 それはともかく、こういう駅で来ない電車をひたすらに待っている男、なんてのも不条理劇ではありそうな(笑)。 やがて小さなトンネル。天神山トンネルである。これを潜ると、吉井川が大きく蛇行しているのが見えて来る。わが自転車道も左へとカーブ。(吉井川) ※和気駅から7km付近 この背後の山が天神山。 天神山の写真は帰途に撮ったものですが、下に掲載して置きます。 上の写真は、下の写真の山裾、天神山トンネルを出た先に大きく「天神山」と書かれた標識板がある辺りから撮ったものです。(反対側から背後の天神山を見るとこんな感じです。) この山の裾にあった神社が天石門別神社。(天石門別神社)<参考>天石門別神・Wikipedia 天神山とあるから、菅原道真かと思いきや、天神は天神でも、天石門別神の「天神」であるのでした。この神は天孫降臨の際にニニギノミコトと一緒に降臨した神の一人で、御門の神。天皇の宮殿の四方の門に祀られていた神だそうな。 並行している国道374号を横断して、国道と吉井川の間を行く。今まで国道は左手を走っていたが、此処からは右手が国道となる。より川が近くなるので、眺めはよくなる。(大舟着川市跡) ※和気駅からの走行距離9.5km程度 国道を横断してすぐの処にあったのが大舟着川市跡。 大舟着川市のための船着き場とのことだが、そう言われてもよくは分からない。ベンチでも設置してくれれば、いい休憩所になるのであるが、ご覧のように何もない。(備前矢田駅跡) ※和気駅よりの走行距離約9.4km 備前矢田駅跡に到着。ここもホームが残されている。 備前矢田駅跡を過ぎると、再び国道374号を横断して、国道の右側を行くこととなる。(旧備前矢田駅~旧苦木駅) 落ち葉の降り敷く上を走ると、プチプチ、パシャパシャと枯葉や木の実が乾いた音を立てて砕ける。静かな道。 時たま、散歩している人や、自転車族と出会うが、殆どは上のように人影もない道の景色なのである。 苦木駅跡に到着。(苦木駅跡) ※和気駅からの走行距離約13.5km ここが一番風情のある駅跡ですな。(同上) やがて、前方にピンク色大きな橋が見えて来る。備作大橋である。(吉井川 後方に備作大橋が見える。) 自転車道は、この備作大橋を渡って、吉井川の右岸の道を行くべきなのだが、いい加減な下調べをしていたものだから、吉井川の左岸をずっと走るものと思い込んでいて、この橋の手前で左岸の道へと進む。道の入口にはこの先全面通行禁止の看板が出ていたのだが、先般の台風で自転車道が一時的に通行禁止となっているものと理解し、行けるところまで行けと、突き進む。 すると、「落石注意」の看板が次々とあって、路面には多くの落石や土砂が散乱している。周匝橋手前の「全面通行禁止」区間の出口までの3~4kmを走り切る。かなり、スリリングな道中でした(笑)。 対岸に快適・安全な自転車道が通じていることも知らず、無謀な銀輪散歩でありました。 ともかくも、無事に危険な道を通り抜け、再び本来の自転車道に出ることができました。 それは、周匝橋の東詰で、吉井川の支流である吉野川沿いを走る道となっているのでした。周匝橋の上流で吉井川に吉野川が流れ込んでいて、自転車道は、備作大橋を渡って吉井川右岸を行き、周匝橋で再び左岸に渡り、これを辿ると、自然に吉井川に流れ込んでいる吉野川左岸の道となるのでありました。700mほど吉野川左岸を走ると最初の橋に出る。橋の名は忘れましたが、これを右岸へと渡ります。(ナントカ橋の上から吉野川上流を望む。) ※和気駅から22km余 橋を渡って、今度は吉野川右岸の道を吉井川との合流点近くまで下流へと走り、そこで道は右にカーブして吉井川沿い、左岸の道となり、県道と合流。吉井川沿いに県道を4kmほど行くと目的地と言うか、片鉄ロマン街道の終点、柵原ふれあい鉱山公園である。 しかし、本日はここまでとします。 最後に、片鉄ロマン街道のコース地図を参考までに掲載して置きます。 これは、帰途に備前福田駅跡に掲示されていた案内看板を撮影したものであります。(片鉄ロマン街道地図)原寸大写真はコチラ 続篇は明日の記事です。(つづく)<追記・注> 読み返してみて、右岸、左岸、国道の右側、左側などというのが紛らわしいことになっているので、追加説明を加えて置きます。まあ、余計なお世話ですが(笑)。 そもそも左右というのは前後が決まって初めて決まるもの。従って、国道の右側というのは、その人が進もうとしている方向、つまり前方・進行方向を向いて右側という意味である。反対方向に進もうとしている人にとっては、それは左側ということになる。道路については進行方向によって左右が入れ替わるのである。 これに対して川の左岸・右岸というのは川の水の流れる方向、つまり下流に向かって左側が左岸、右側が右岸と決められている。舟の進行方向で左岸・右岸が決まる訳ではないのである。よって、舟で川を下流へと下る場合は、舟の左右と川の左右は一致するが、上流へと進む場合は逆になって一致しない。舟の左側が右岸、右側が左岸となる。

2018.11.09

コメント(4)

-

キジバトの再挑戦

1ヶ月位前から胃の調子が悪く、胸やけというか不快な鈍い痛みが続き、一向に軽快しないので、病院に行って検査して貰いました。 10月23日エコー検査、同29日胃カメラ検査とピロリ菌検査。エコー検査と胃カメラ検査では十二指腸を含め、ガンや潰瘍は認められないということで、単なる胃炎であろうということ。念のためピロリ菌の検査をしてみるということで、29日に採血をして病院を後にし、その検査結果は1週間後に来院して下さいということで、本日、その結果を聞いてまいりました。 検査の結果は、陰性ということで、ピロリ菌は居ないだろうとのこと。胃の調子も少し良くなっているような気もするので、しばらく様子を見ようということになりました。 病院は毎度のことで待ち時間が長い。向かいの喫茶店「ペリカンの家」で珈琲やランチを食べたりということで、此の処結構この喫茶店に立ち寄ることが多くなっている。23日のエコー検査の時は夕方6時頃の検査であったのだが、終了後、会計をせずに、つまり金を払わずに帰宅してしまったりの失敗もありました。自宅近くまで帰って来て、その事に気付き、病院に電話し、翌日に支払いに伺います、ということで了解をいただいた次第。 そんなことで、1回余分に病院通いをしたこともあって、ペリカンの家にも1回余分に立ち寄った次第(笑)。 それはさて置き、今日、ペリカンの家の店先のシマトネリコの木に、キジバトが再び巣を作り、卵を温めているのを写真に撮りました。 以前、同じ木に巣を作り、ヒナが孵ったものの、台風直撃で巣が壊れ、ヒナが落下し、行方不明となってしまった、という事件がありましたが、そのキジバトのカップルが再び営巣にチャレンジしているのだろうと思われるのであるが、キジバトの顔などは区別のしようもないから、同一の夫婦なのかどうかは、勿論、確証がある訳ではない。 しかし、時を置かず巣を作ったことから見て、同じ夫婦だろうと考えるのが合理的な気がする。 今度は無事に育ち、巣立って欲しいものである。<参考>ペリカンの家のキジバト 2018.8.29.(キジバト) もう少し近寄ってみましょう。(同上) 少し角度を変えて・・。(同上)トネリコに鳩が巣のありかにかくも あらしな吹きそ雛巣立つまで (鳩家持)(本歌)大海にあらしな吹きそしなが鳥 猪名の港に舟泊つるまで (万葉集巻7-1189)<参考>鳥関連の過去記事はコチラ。

2018.11.05

コメント(14)

-

オギ(荻)にノギ(芒)なし

花園中央公園に荻の群落がありました。 ネットフェンスで囲まれた区域で立ち入ることはできないのだが、ネットフェンスの隙間から、これを覗き見ることができるし、フェンス近くに生えているものにはその穂に触れたりもできる。 このネットフェンスには以前は葛(クズ)が繁茂してその内側が全く見えない状態であったのだが、最近になって、この葛が全て除去されて囲いの内側が見えるようになった結果、内側に群生している荻が見えるようになったという次第。 銀白色の豊かな穂が風に靡く姿が美しい。(荻)(同上) ススキが群生していると思っていたが、よく見ると荻であった。 オギとススキの違いは、茎を1本ずつ立てて、ススキのように株立ちはしない、花穂がススキよりも大きい、などであるが、ノギ(芒)がススキの穂にはあるが、オギにはこれがないということが区別する上で一番手っ取り早い方法である。(注)ノギとは「イネ科の植物の小穂を構成する鱗片(頴)の先端にある棘状の突起のこと。」(Wikipediaより)<参考>ススキとオギの見分け方(同上 穂にはノギが見られない。) 爪と瓜の漢字を混同しないために「爪にツメなし。」と言ったりするが、ススキとオギの区別についても「オギにノギなし。」と言うようです。(同上) 荻は万葉集に登場する万葉植物でもあります。神風(かむかぜ)の 伊勢の浜荻(はまをぎ) 折り伏せて旅宿(たびね)やすらむ 荒き浜辺に (碁檀越(ごのだんをち)の妻 万葉集巻4-500)(畏き風の吹く伊勢の浜の荻を寝床代わりに折り敷いて、旅の宿りとしようか。荒々しい浜辺で。) 南北朝時代の連歌集に「草の名も所によりて変はるなり難波の葦は伊勢の浜荻」(菟玖波集)というのがあり、伊勢の浜荻とは難波で言う葦のことだと言っている。 葦と荻とは名前を異にする同じ草だと言う訳である。 万葉でも、次の東歌では同じ草だと見ていたことが覗える。妹なろが 使ふ川津の ささら荻あしと人言(ひとごと) 語りよらしも (東歌 万葉集巻14-3446)(あの子が使う船着き場の小さな荻葦のことを、悪いと人々は語り合っているらしいよ。) 一方で、「葦辺の荻」と「葦」と「荻」とを別の植物と認識している歌も存在するから、やはり荻は「荻」であって、「葦」の別名という訳ではないのである。葦辺なる 荻の葉さやぎ 秋風の吹き来るなへに 雁鳴き渡る (万葉集巻10-2134)(葦辺の荻の葉が音をたて、秋風が吹いて来るのにつれて、雁が鳴き渡って行くことよ。)(同上)(同上) 姿形はススキに似て、生息場所は葦のそれと似ている。 で、ススキと間違えられたり、葦とごっちゃにされたり、と些か影の薄い植物である。 もう一つ、漢字の「荻」というのも「萩」に似ていて、一瞬「萩」と読み違えたりもする。訓も「オギ」と「ハギ」は似ている。名前からして紛らわしいのもこの植物にとっての不運であったかも知れない(笑)。 銀白色の美しい穂を靡かせても「ススキ」と見てしまわれ、「荻だ!」と主張したら「ナニ、萩?」と見間違えられる、という次第。 我々は生まれた瞬間の第一声が「オギャー」、つまり「オギや」と叫んでいるのに、その後、オギのことは忘れてしまうのである。 まあ、そんなことには少しも気にとめず、今日もあの銀白色の美しい穂を秋風に靡かせて、オギは我々の目を楽しませてくれるのであります。(同上)萩尾花 それこそ秋と 人は言へ 荻の花穂を 秋とや言はむ (荻家持)<参考>万葉関連の過去記事はコチラ。

2018.11.03

コメント(8)

-

墓参・花散歩など

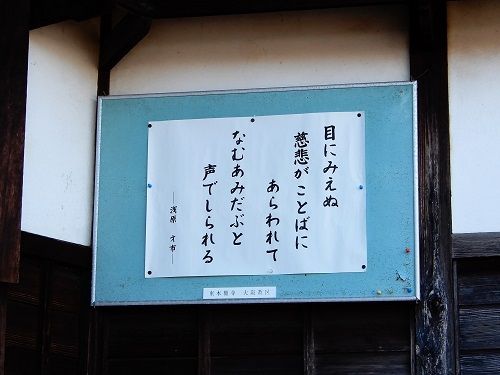

今日は午前中に墓参。 墓参は、例によって、途中の門前の言葉から始まるのであります。 今日の言葉はこれでした。(今日の門前の言葉)目にみえぬ 慈悲がことばに あらわれて なむあみだぶと 声でしられる (浅原才市) 今日の言葉は57577の短歌でありました。 南無阿弥陀仏という言葉は仏の慈悲・慈愛が言葉となったもので、それを声に出して唱えてみると、自身がその慈悲、慈愛に包まれ、導かれているということが感じられる、というようなことを言っているのでもあるか。 「南無」とはサンスクリット語の敬意・尊敬・崇拝を表す間投詞「ナモ・namo」の音訳で、意訳したものが「帰命」であるから、そもそもこの言葉には「信じます、おすがりします、全てお任せします」とか、場面によっては「感謝します、有難うございます、お蔭様です」というような意味も含んでいるものと考えられ、この言葉を発する時点で既に心は「み仏」に帰命しているのであるから、当たり前のことを言っているだけ、などと屁理屈を言っていては、「み仏」の慈愛を感じ取る素直さに欠けた、救いがたき者ということになるのである(笑)。 寺の向かいの空き地ではザクロが熟れている。(柘榴) 隣の駐車場のネットフェンスには干し柿が吊るされている。(吊るし柿) 墓へは、更に坂道を上らなくてはならない。 墓地の入口近くの民家の軒先にも柿が吊るされていた。(同上)(同上) 墓地は山の西斜面の裾の高みにある。 大阪平野が見渡せる。 東大阪市庁舎を遠望してみました。(東大阪市庁舎 中央の茶色のビル)(左手前に花園ラグビー場の赤いスタンドも見える。) 市庁舎の右隣が府立図書館。ここのライティホールで友人、和麻呂氏の箏の演奏を聴いたのは3月21日のこと。その彼も8月に逝き、今はもういない。 墓参とは亡き人を思い出す行為。祖父母、父母、妹、娘ら先に逝ったこれら肉親の面影を偲ぶ行為である。その所為でもあるか、和麻呂氏のことも思い出されるのでありました。 すっかり秋。朝晩も少し肌寒い気温となりました。 墓地のエノコログサも秋の色になっている。(エノコログサも草紅葉)(同上) 墓参の後は、山裾の野道を辿って、花散歩であります。 先ず、目についたのはイタドリとサネカズラ。(イタドリの雄花) 万葉集に出て来る「壱師」の花は彼岸花のことだとするのが一般的であるが、このイタドリの花だという説もある。このように可愛い花を見ると、このイタドリ説に賛成したくなるというものである。路の辺の 壱師の花の いちしろく 人皆知りぬ 我が恋妻を (万葉集巻11-2480) もう少し接近してみましょう。(同上) 雌花はと探しましたが、もう実になってしまっていました。(イタドリの実)(同上) そして、サネカズラです。まだあの美しい赤色にはなって居らず、半熟状態(笑)、裏側は緑色のままです。(サネカズラ)あしひきの 山さなかづら もみつまで妹に逢はずや わが恋ひ居らむ (万葉集巻10-2296) そして次はカナムグラ。 これも万葉植物です。尤も、「葎(むぐら)」は、雑草が密生している状態を言い、万葉の「葎」もこのカナムグラやヤエムグラなどを総称した言葉と解されているから、カナムグラそのものがそのままの言葉で登場している訳ではない。葎はふ 賤しき屋戸も 大君の坐さむと知らば 玉敷かましものを (橘諸兄 万葉集巻19-4270)(カナムグラの雌花)(同上) こちらは、イタドリと違って、雌花ばかり。 雄花は目に止まりませんでした。(同上) ミョウガかと思いきや、ジンジャーの花が咲いていました。 ハナシュクシャ(花縮砂)とも言うそうな。(ジンジャー)(同上) 以下は、今日の墓参の折のものではありませんが、花ついでに掲載して置きます。常寂光寺の境内で見た、黄花と白花のホトトギスです。(キバナホトトギス)(同上)(シロバナホトトギス) シロバナついでに、広沢池畔で見たシロバナセンダングサも掲載です。(シロバナセンダングサ) 以上、墓参と花散歩でありました。

2018.11.02

コメント(2)

全19件 (19件中 1-19件目)

1