2019年02月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

大仏殿から興福寺へ

鹿寄せ(2月25日記事)の後、大仏殿付近や興福寺などをブラブラして撮った写真が少しばかりあり、これらがブログに未掲載のままになっているので、これを記事にします。また、何年か前に撮影したものの、ブログにアップする機会を逸して死蔵となっている写真もいくつかありますので、この際、これらも使っての辻褄合わせ記事という次第であります(笑)。 鹿寄せの後、春日大社参道沿いの万葉植物園の手前辺りから斜めに、「鴎外の門」のある南大門前の交差点へと抜ける北参道に入り、山上憶良の歌碑を見て、南大門から大仏殿前の鏡池までブラブラ散策。<参考>鴎外の門、山上憶良の歌碑のことは下記記事参照。 参道の奥に憶良の歌碑ありて 2014.1.16. 上記<参考>の2014年1月16日の記事でも、大仏殿前の鏡池の前から大仏殿を撮った写真を掲載していることに気付きましたが、今回も同じようなアングルで写真を撮りました。このアングル、特に鏡池の水面に映る姿とセットで大仏殿が眺められるのが気に入っているのか、無意識のうちに今回もこれを撮影していたのでした。(鏡池と大仏殿) 池の向こう岸を右(東)に行くと手向山神社から二月堂である。 その手向山神社の鳥居の手前、大仏殿の東側回廊から少し東に上がった処に七重塔の相輪を復元したものが実物展示されている。 この写真(下掲)は、2014年1月16日に撮影の古いものであるが、その日の記事ネタからは漏れてしまったので、フォト蔵アルバムに眠ったままになっていたのでした。今回、いい機会なので、遅ればせながら休眠打破であります(笑)。(東大寺七重塔相輪・復元)(同上・説明碑) 1970年の大阪万博に出展されたものが此処に移設されたのである。 ついでに、手向山神社の鳥居の写真も。(手向山神社鳥居) この写真も同じ日・1月16日撮影であるが、その日、鳥居を潜って、手向山神社や二月堂の方へ行ったのかどうかは記憶が定かではない。今回の散策では、鏡池の前で引き返しているので、勿論、七重塔相輪の場所にも立ち寄らずでありました。 引き返して、氷室神社から国立博物館の西側広場を通り抜け、興福寺へと向かいました。(氷室神社から見る若草山) この写真も、草の色から見てお分かりのように冬の若草山、前3枚の写真と同じく2014年1月16日の撮影です。 さて、次は今回撮影の写真。 会津八一の歌碑です。 国立博物館西側の前庭と言うか広場と言うか、そこから道路を渡って、興福寺の境内へと入る小径の道沿いにあります。 この歌碑、既にブログに掲載済みかと思っていたら、そうではないようで、当ブログ初登場であります。(会津八一歌碑)はるきぬと いまかもろびと ゆきかへり ほとけのにはに はなさくらしも (会津八一)(春がやって来たと、今や多くの人々が往き来する興福寺の庭には、桜の花が咲いていることだろう。)はるはなは いまだふふめど もろびとの ほとけのにはに ゆきくするみゆ (偐家持) (春花の桜は未だ蕾であるが、多くの人々が興福寺の庭を往き来するのが見える。)(同上・副碑) そして、興福寺の中金堂。 ながらく工事中であったが、ようやくに完成し落慶法要が営まれた。 しかし、ヤカモチが完成した中金堂の姿を実地に見るのは今回が初めてであります。(興福寺・中金堂) パノラマ撮影すると、左手の南円堂から右手の東金堂まで入って、広々とした感じになる。(同上) 中金堂の前を過ぎ、南円堂とその裏の三重塔にご挨拶して、階段を下り、三条通りに出て、東向商店街で昼食としたので、北円堂の方には行っていないが、2014年1月16日撮影の北円堂の写真があるので、これもついでに掲載です。(興福寺北円堂) 以上、5年も前に撮影した写真の応援も得ての、散歩記事でありました。

2019.02.28

コメント(7)

-

枚方方面へ

先日、友人のオガクニマン氏から電話があり、相談と言うか、お願い致したき事是有り候、ということであったので、本日、枚方まで銀輪散歩で出向く、ということに決まった。 昼飯はご馳走するからという彼の言葉に乗せられた(笑)というのではなく、枚方方面に行くのなら、予てより立ち寄ってみたい場所があったので、当方から出向くということにしたのでありました。 自宅を9時15分に出発。外環状道路(国道170号)を走り、途中から脇道に入って、京阪香里園駅前に出て、京阪電車の線路沿い道を走り、枚方駅前で右(南東)に入り、待ち合わせ場所・日本料理ひらかた仙亭に11時50分頃に、という約束に従っての走行。 で、その途中立ち寄り先というのは、枚方公園駅と枚方駅の中間位にある万年寺山である。 この丘の上にある意賀美神社と御茶屋御殿跡広場が目的の場所。ここは、ブロ友のビッグジョン氏が展望がいいと紹介記事を書いて居られて、ならばそのうちに行ってみようと思っていたところ、もう一人のブロ友のひろみちゃん8021さんが、当該記事掲載の直後にご訪問になり、記事を書いてしまわれたというようなこともあって、二番煎じ、三番煎じでは、暫く日時を置いた方が良かろうと、今日まで棚上げにしてきたのでありました。 概ね、地図で位置確認はしたうえで出掛けたのであったが、一つ手前の踏切を渡ってしまって、少し道に迷いかかるというような不手際がありました。しかし、不手際も時には幸運を招来するもので、思わぬ発見がありました。 それは、蓮如の末っ子になる順興寺実従上人の墓に出くわしたというものでありました。 勿論、実従という人のことは知らなかったのですが、蓮如の息子の一人(と言っても、蓮如の子は27人<男13人・女14人>もいるらしいが)とあれば、一応は見て置こうと立ち寄った次第。<参考>実従・Wikipedia 順興寺実従上人墓所(順興寺実従の墓)(同上・説明碑) そして、万年寺山の意賀美神社の階段下に到着。(意賀美神社)(同上) 上の写真の階段は上らず、階段下から左へと延びている坂道を上って、先に御茶屋御殿跡広場へと向かい、そこで時計を見ると11時半近くになっていたので、神社は帰途に立ち寄ることとし、万年寺山北坂を下って(此処は階段なので、自転車・MTBは手にさげ持って下ったのであるが)、枚方駅方面へ走り、仙亭へと向かったのでありますが、記事の構成上、帰途に立ち寄った際の写真も併せて以下に掲載することとします。(同上・拝殿)(同上・本殿)(同上)(同上・式内意賀美神社址碑)<参考>意賀美神社(枚方市)・Wikipedia(万年寺山古墳と意賀美神社説明碑) 神社の一段下の場所は梅林になっていて、今を盛りと梅の花が咲き匂っていました。 この梅林の辺りが万年寺の跡とのこと。(意賀美梅林) 梅林から一段下が御茶屋御殿跡展望広場で展望台になっている。 ビッグジョン氏やひろみちゃんが「いい眺め」と推奨された眺望を、ヤカモチも見てみむとて・・(笑)。(御茶屋御殿跡展望広場) 御茶屋御殿跡については、下掲の説明碑をお読み下さい。 写真をクリックすると、大きいサイズの画面が開きます。(御茶屋御殿説明碑) で、その眺めはこんな感じ。(展望広場からの眺め・・眼下に淀川) パノラマ撮影した方が、実際の広角な眺望の感じに近いでしょう。(同上) 万年寺山北坂を下って、待ち合わせ場所「ひらかた仙亭」へと向かう。(万年寺山北坂)(枚方八景・万年寺山の緑陰) 待ち合わせ場所に到着したのは11時35分頃。 早く着き過ぎたので、仙亭の駐車場入口付近で煙草を一服していると、通りかかられたご婦人から「税務署」にはどう行けばいいか尋ねられる。地元の人間ではないのだが、この付近はよく来ているので、枚方税務署の位置を教えるのはた易いこと。「この先を左に入って行かれると右側に見えて来ます。」とご案内(笑)。 そうこうしているうちに、オ氏がマイカーで到着。近くのオ氏が自動車で遠方のヤカモチが自転車。どう考えても逆でありますな。 昼食をご馳走になりながら色々と雑談や近況報告。食後もロビーに移って談笑。昔懐かしい話なども交えつつ、今回の用向きの話も。ともかくも宿題を頂戴して帰って来ましたので、明日あたりからボチボチとそれにとりかかることといたしましょう。 2時間余、彼との愉快な時間を過ごし、ご馳走になったお礼を申し上げて、午後2時20分頃に帰途につく。 万年寺山に再度立ち寄り、意賀美神社の社殿などを拝見してから、来た道を逆に辿って、家路へ。水走まで帰って来た処で、少し喉も乾いたので馴染みの喫茶店「ペリカンの家」で小休止。 今日は、ポカポカ陽気であったので、上着は脱いで腰に巻き付け、シャツは肱あたりまで腕まくりしての銀輪走行でしたが、それでも汗ばむほどの気温。珈琲もホットではなくアイスを注文でした。 小一時間、店主のももの郎女さんと雑談した後に、帰宅。午後4時40分頃の帰宅となりましたから、7時間余の外出&近隣散歩でありました。<追記>参考までに、順興寺実従の墓と意賀美神社の位置を地図で示して置きます。(参考地図)※実従墓の西北西にある願生坊も覗いて置くべきであったが、これは後知恵。〇願生坊-枚方市<参考>オガクニマン氏のブログ ビッグジョン氏のブログ ひろみちゃん氏のブログ

2019.02.26

コメント(6)

-

鹿寄せ

奈良へ出掛けたついでに鹿寄せを見て来ましたので、本日はその様子の紹介記事であります。 鹿寄せには、有料・予約申し込み制で、申し込みのあった都度随時に行われるものと無料・定期的実施のものとがある。小生が今回参加したのは、冬の奈良大和路キャンペーン「鹿寄せ」というもので、2月9日から3月13日まで行われる、奈良市・奈良観光協会主催の催しである。 期間中、毎朝10時から毎日1回のみ行われ、参加者は、開始時刻まで飛火野に行けばいいというもので、事前の申し込みも不要である。(鹿寄せが行われる場所) 鹿寄せは、春日大社参道脇南側のこのクスノキの巨木付近で行われる。 ヤカモチがやって来たのは9時半頃。人影はまばらである。 だんだんに人が集まって来る。鹿寄せの前に人寄せが必要という次第。 そこそこ集まった頃、奈良の鹿愛護会の人達も登場。続いて近くの幼稚園児か保育園児の列がやって来て、更にも賑やかになりましたました。(鹿寄せ前) 気の早い鹿は、既にスタンバイであるが、まだ始まらない。(同上) やがて、ホルンを手にした男性が登場。 鹿寄せの説明や注意事項を説明。(同上) ホルンを鳴らして、いよいよ鹿寄せ開始であります。(鹿寄せ開始) すると、奥の森から次々と鹿たちが・・。(同上) 来るは、来るは、でたちまちに数十頭に。 多い時は100頭を超えるとの説明がありましたから、この日の集まりは少し低調であったということなんでしょう。(鹿集合)(同上) 鹿たちの目当てはご褒美のドングリ。 ドングリが撒かれます。(ドングリまき) ドングリが撒かれるとその方向へ一斉に鹿たちが走る。 右往左往の鹿。 右に左に、前に後ろに交互に撒くのは、素早く動き要領の良い鹿も、動作が鈍く、要領の悪い鹿にもドングリが行き渡るようにするための工夫でもあるのでしょうが、鹿の動きを見物人によりよく見せるための工夫でもあるのでしょう。(同上)(同上)(同上)(同上)(同上)(同上) 鹿、鹿、鹿、鹿 の記事でありました。(奈良の鹿愛護会の募金シール)<参考>鹿寄せ

2019.02.25

コメント(6)

-

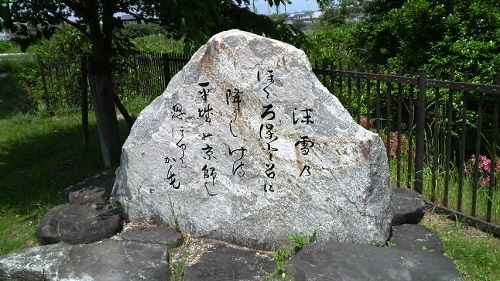

中学同窓との第2回ウオーク下見

来月30日に中学同窓の友人たちとのウオークを予定している。 今日は天気も好いのでトレンクル(軽量小型折りたたみ自転車)を持って、その下見に行って来ました。 前回は15km程度のウオークであったかと思うが、今回は5~6km程度で桜が見られるコースをという要望が女性陣からあり、いくつかの案を呈示したところ、佐保川畔を歩く下記のコースに決定した。 近鉄新大宮駅前集合→佐保川畔桜並木の道散策、万葉歌碑巡り→大仏鉄道記念公園→聖武天皇・光明皇后陵→転害門→北山十八間戸見学→南蛮亭(昼食)→近鉄奈良駅前解散 これで6km程度のウオークになるかと思う。 参加予定者は、大郎女さん、嶌郎女さん、堀郎女さん、塩郎女さん、木麻呂君、谷麻呂君とヤカモチの7名。足を痛めたという塩郎女さんは昼食会のみ参加ということで、ウオークは6名になる。喜麻呂君も足を痛めたとかで、参加するかどうかは保留中。参加しても昼食会のみとなる予定。ひろみの郎女さんは不参加の予定。 枚岡駅で電車を待っていると自転車持参の女性が一人でやって来られた。彼女の折りたたみ自転車は折りたたんだ状態でコロコロと引いて歩くことができるよう。質問すると、キャスターを取り付けられるようになっているのだという。自転車の重量は10kg程度らしい。小生のトレンクルは輪行バッグ(袋)に収納して肩に担いでの移動となるので、長距離の移動は負担になる。しまなみ海道やこの近辺の自転車道について暫し雑談。しまなみ海道については彼女はこれまでに3回も走って居られるそうな。今日は西大寺から梅の花などを求めて奈良を走るとのこと。 小生は、今回は歩程を確認する必要もないので、近鉄奈良駅まで出て、先ず、北山十八間戸を管理されているお好み焼き屋の三角屋さんに向かい、予定コースを逆走するつもりであるし、下見というミッションもあることなので、「一緒に走りましょうか」などという厚かましい申し出は差し控えた次第(笑)。 近鉄奈良駅から奈良女子大の前を通って聖武天皇・光明皇后陵へ。(聖武天皇・光明皇后陵) 一条通りを東へ。突き当りが転害門。(転害門) 転害門の脇に観光案内所があり、その裏に公衆用トイレがある。 トイレ場所の確認も下見の重要な項目の一つである。 観光案内所から出て来られたボランティアと思しき男性(上の写真の黄色上衣の男性)が声を掛けて来られたので少し立ち話。来月、友人たちと来る予定だと言うと、転害門の説明ペーパーがあると仰るので、案内所に入り人数分の枚数を頂戴した。 転害門から北へ600m余で北山十八間戸である。 管理を奈良県から委嘱を受けて居られる三角屋さんを訪ねる。 店の戸を開けながら、「ごめんください。」と奥に声を掛けると、前回・2017年8月にお訪ねした際に、吉備郎女さんと小生が勝手名づけをした奥様が出て来られた。3月30日の見学の予約をさせていただく。 予約ができたので、当日の見学はOKとなり、ひと安心。 佐保川へと戻ることにする。 聖武天皇陵の先、法蓮仲町交差点のバス停の前の路地を西に入ったところにある南蛮亭という店が昼食会の場所。 道沿いにある南蛮亭駐車場という表示板は何度か目にしているが、店そのものは知らない。それもその筈、細い路地を入ったところにあって、表通りからは見えないのである。 この店は、塩郎女さんがご存じで、彼女が予約を取ってくれたのでありました。 この前の道を北へ進むと鴻ノ池運動公園でそこから奈良自転車道へと入れるのだが、今日はミッション優先で南へと走り、佐保川沿いの道を下る。 奈良育英高校を右に見て、400mほどで大仏鉄道記念公園である。(大仏鉄道記念公園) ここの石碑には長屋王の万葉歌が刻まれているが、碑の文字は読みづらく、写真に撮ってもよくは写るまいと撮影を断念。<参考>奈良青葉散歩 2009.5.3. 刻まれている歌は下記の歌である。 佐保過ぎて 寧楽(なら)の手向に 置く幣(ぬさ)は 妹を目離(か)れず 相見しめとぞ(長屋王 巻3-300)(佐保を過ぎて奈良山の神への手向けに奉るお供えの品は、妻の姿をずっと見続けていられるようにという願いからである。) 大仏鉄道記念公園から佐保川右岸を下ると、最初に目に入るのが、万葉歌碑ならぬ「法蓮野神」と刻された石碑。野の神様の碑である。(法蓮野神 右奥に見えているのが犬養万葉歌碑) そして、これが大伴家持の歌碑。この歌碑は今まで気づかずにやり過ごしていたように思う。民家の門柱の一部に溶け込んでしまっているみたいな風情であるため、気付かずにやり過ごしてしまう向きも多いかも。(大伴家持歌碑)千鳥鳴く 佐保の川門(かはと)の 清き瀬を 馬打ち渡し 何時か通はむ (大伴家持 巻4-715)(千鳥が鳴く佐保川の渡り場の清い浅瀬を、馬で渡り通うのはいつの日のことか。) 家持歌碑と道を挟んで向き合うようにして川岸側にあるのが、犬養孝先生揮毫の歌碑(これを犬養万葉歌碑と我々は呼んでいる。)。大伴坂上郎女の歌である。(坂上郎女歌碑)うち上る 佐保の川原の 青柳は 今は春へと なりにけるかも (大伴坂上郎女 巻8-1433)(さかのぼってゆく佐保の川原の青柳は、もう春になったんだなあ。) 反対側の左岸にも坂上郎女の歌が記されたものがあるが、これは歌碑とは言えないでしょうな。(坂上郎女の歌がこれにも)佐保川の 小石踏み渡り ぬばたまの 黒馬(くろ)の来る夜は 年にもあらぬか (大伴坂上郎女 巻4-525)(佐保川の小石を踏み渡り、<ぬばたまの>黒馬の来る夜が、一年中ずっとあればよいのに。) この歌の相手は藤原麻呂。 坂上郎女は、最初、穂積皇子の妻となり、彼の死後、藤原麻呂と男女の関係にあったが妻となったかどうかは定かではないよう。その後異母兄の大伴宿奈麻呂の妻となり、坂上大嬢と坂上二嬢の二人の娘を産んでいる。 下流側の人道橋から眺める佐保川はこんな感じ。未だ桜は固い蕾であるが、来月30日頃には、今を盛りと見事な花景色を見せてくれるものと期待している。(佐保川・上流方向)(佐保川・下流方向) よく見ると、既に咲いている枝もあったりしたが、早咲き品種の桜なんでしょう。(佐保川の桜、早や咲き始めているものも) 人道橋からJR京都線の踏切に向かって100m余、左岸を下ると、大伴家持の歌碑と坂上郎女の歌碑が並んでいる。(大伴家持歌碑)振り放(さ)けて 三日月見れば 一目見し 人の眉引(まよびき) 思ほゆるかも (大伴家持 巻6-994)(振り仰いで三日月を見ると、一目見たあの人の眉が思い出される。)(大伴坂上郎女歌碑)月立ちて ただ三日月の 眉根(まよね)掻き 日(け)長く恋ひし 君に逢へるかも (大伴坂上郎女 巻6-993)(新しい月が立って、わずか三日目の月のような細い眉を掻きながら、日々長く恋しく思って来たあなたに逢うことができました。) 家持と坂上郎女の歌碑付近から佐保川上流側を見ると、こんな感じです。(佐保川と遊歩道、手前が歌碑)(JR京都線と佐保川) そして、JR京都線の踏切を越えて、川を挟んで対岸に佐保小学校を見つつ、川沿いを下流へと辿ると、近鉄新大宮駅に通じている広い通りに出る。 これを左にとって、駅前で昼食。昼食後、自転車をたたんで新大宮駅から石切駅まで電車で移動。石切駅から自宅まで再び自転車。 以上で無事、下見完了であります。<追記:2019.2.25.> 関連記事を参考として付記するつもりでいましたが、失念したまま記事アップしてしまいましたので、下にまとめて記して置きます。〇中学時代同級生との大宇陀万葉ウオーク 2017.11.26.〇万葉ウオーキング 2009.5.10.〇叡尊墓と北山十八間戸へ 2017.8.29.〇磐之媛皇后と光明皇后 2009.4.20.

2019.02.24

コメント(0)

-

ぶらり天王寺

先日(2月20日)天王寺方面に出掛ける用向きがあったので、銀輪散歩を兼ねて行って参りました。 美術館の前を通りかかるとフェルメール展が開催中で、多くの人の姿がありました。(大阪市立美術館) 隣の茶臼山公園へ。 落ち椿に迎えられながら山頂(?)へ。(落ち椿) 山頂からぐるりとパノラマ撮影すると、こんな眺め。(東から南方向)(西から北方向) 椿の木が結構多く植えられていたが、中にこんな珍しい花をつけている椿もありました。(変わり種の椿)※追記=この椿は「卜伴椿」という名だそうです。詳しくは、下記コメント欄のひろみちゃん8021さんのコメント及びこれに対するけん家持の返事コメントをご参照下さい。(2019.2.23.21時3分) 普通の椿は芯の部分が黄色であるが、これは先端が白く、付け根部分が赤い。雄蕊が花弁に変異しかかっている、八重椿へと変異する途中の中間的な段階で、変異を止めてしまった特異な種類なんだろうか。 ならば、ヤエツバキならぬヤメツバキである。 南西側斜面にはイヌホウズキが群生。(イヌホオズキの群生) イヌホオズキとワルナスビはよく似ている。 棘のあるのがワルナスビ。これは棘が無いからイヌホオズキだろう。(イヌホオズキの花)(同上)(イヌホオズキの実) 既に実をつけているものもある。まだ若く青い実である。 夏には黒く熟してイヌホオズキの実らしくなるのだろう。 茶臼山へは何度も来ているが、上の変わり種の椿とイヌホオズキの群生は新発見。馴染みの場所でもなにがしかの新発見はあるというものである。 ということで、ことのついでと、これも何度も訪れている四天王寺に立ち寄ってみることにしました。(四天王寺・石鳥居) この石鳥居も馴染みであるが、説明碑をじっくり読んだのは初めてかも。(同上・説明碑) 当初は木造の鳥居であったが、永仁2年(1294年)に忍性さんによって石造に改められたとのこと。 忍性上人と言えば、来月30日に中学時代のクラスメイト数人でのウオークで訪問を予定している、奈良市の北山十八間戸である。彼はこの施設に癩患者を収容してその面倒をみたという僧。墓は生駒市の竹林寺にある。どちらも以前訪ねて、ブログに記事を掲載している。<参考>叡尊墓と北山十八間戸 2017.8.29. 行基墓&忍性墓 2017.7.29. そして、門を入った先にあったのが「義経よろい掛け松」。 これも何度も目にしているが、ブログには取り上げていないので、写真を掲載して置きます。(義経よろい掛け松) そして、五重塔にご挨拶。(五重塔) 五重塔の堂内に入ると、らせん階段があって、最上部まで上ることができる。靴を脱ぎ、備え付けのビニール袋に入れて上るようになっていて、土足厳禁の表示。狭いらせん階段を上る。手すりや階段の床面が結露によるものか濡れていて、往復しただけで靴下がそこそこ濡れてしまったのでありました。これも初体験にてあれば亦よしである。(坂田藤十郎の墓) そして、これは新発見。 以前、芭蕉墓を訪ねた際に、この前を通っているのですが、この墓には気づきませんでした。坂田藤十郎の墓です。元三大師堂の南西脇にあります。<参考>芭蕉墓など銀輪散歩 2017.9.28.(同上・説明文) 菊池寛の小説「藤十郎の恋」が評判となったことなどが契機となって、大正8年(1919年)に松竹の社長・白井松次郎氏らが発起人となって建てられた供養塔とのこと。傍らの石碑は木谷蓮吟の顕彰碑。 菊池寛の「藤十郎の恋」をヤカモチが読んだのは小学校4年生か5年生の頃かと思う。小学校の図書室に菊池寛の小説集の本があったのを見つけて、借りて読んだのか、昼休みのたびに図書室に入って読んだのかは定かではないのだが、「父帰る」や「恩讐の彼方に」や「忠直卿行状記」などと一緒に読んだのは確かなのである。しかし、その内容についての記憶が全く無いのは、10歳そこそこのヤカモチには「藤十郎の恋」は理解できなかったのでしょう(笑)。 その藤十郎さんの供養塔にたまたま出くわしたのも、思えば奇妙なご縁でありますな(笑)。(安政地震津波之碑) もう一つの発見は、この安政地震津波之碑である。 こんな石碑の山が東西に二つ並んでいるのだから、「新発見」などとは「今更何を」でありますが、何度も目にしていても、それと意識して見ない限りは「見えていない」のと同じ。「藤十郎墓」に刺激されてか、この碑にも気が付いたという次第。(同上・説明碑) 本日は、天王寺界隈銀輪徘徊の記事でありました。

2019.02.23

コメント(5)

-

家近健二氏グランプリ

帰宅すると、友人の画家・家近健二氏から封書が届いていた。 開封すると、松本市美術館の第8回70歳以上の公募による美術展「老いるほど若くなる」のポスターと展覧会招待券、同公募展に関する新聞記事の切り抜きの各コピーが同封されていました。 この公募展で同氏が見事にグランプリを獲得されたようです。 同氏へのお祝のお電話などは明日することとし、今日はそのご報告記事とさせていただきます。まことに喜ばしいことであります。<参考>松本市美術館 同企画公募展関連ページ 同審査結果発表(老いるほど若くなる展ポスター) 詳しいことは、下掲の新聞記事の切り抜き写真をクリックして大きいサイズの写真に変換してお読み下さい。 また、グランプリ受賞作品「想(そう)」の写真については、上記<参考>の「同企画公募展関連ページ」をクリックいただくと、より鮮明なものがご覧いただけるかと。(市民タイムズ記事)(信濃毎日新聞記事)(展覧会招待券写し) 松本市では、招待券を頂戴しても「ちょっと出掛けて来る」という訳には、いかなヤカモチでも、参りませんので、「写し」で丁度良いというものではあります(笑)。 お近くのお方、或は松本市方面へお出かけの向きはお立寄り賜れば幸甚に存じます。<参考>家近健二氏関連の直近記事 茄子がやって来た 2018.8.9.

2019.02.22

コメント(4)

-

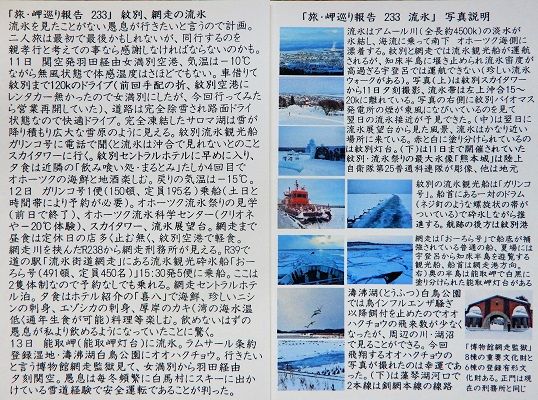

岬麻呂旅便り233・紋別、網走の流氷

昨日、友人の岬麻呂氏からの旅便りが届きました。 早くも今年3度目の旅便りになります。前二便が沖縄方面であったのに対して、今回は北海道。東奔西走ならぬ南奔北走の旅でありますな。 今回は、紋別、網走の流氷を求めての息子さんとの二人旅。 日程は、2月11日~13日。 詳しくは、下掲の「旅・岬巡り報告233」をご覧下さい。 では、我々も、岬麻呂氏ご提供写真で流氷の旅と参りましょう。(旅・岬巡り報告233&同写真説明)※写真をクリックして大きいサイズのものでお読み下さい。 「流氷は、アムール川の淡水が氷結し、海流に乗って南下、オホーツク海側に漂着する。紋別と網走では、流氷観光船が運航されるが、知床半島にせき止められ流氷密度が高すぎる宇登呂では運航できない。」(上掲写真説明より)のだそうな。(紋別スカイタワーから流氷ウォッチング 2月11日夕刻撮影)(流氷展望台から流氷ウォッチング 2月12日撮影)(紋別流氷祭り・熊本城の像は陸上自衛隊の作)(流氷観光船・ガリンコ号) 流氷がやって来ましたら ガリンコ号で出掛けませう ガリガリ氷を割って進むでせう(ガリンコ号の航跡 後方は紋別港) 次は、網走の流氷観光船「おーろら号」からの流氷。 こちらの船は、砕氷船ではなく船底が補強された普通タイプの船。(おーろら号から流氷ウォッチング)(同上) 流氷ウォッチングの次は、バードウォッチングも(笑)。 オオハクチョウの飛び立つ姿のショットは見事です。(オオハクチョウ 濤沸湖白鳥公園)<追記 2.18.>上のオオハクチョウが飛び立ち始めた時の写真も追加で送って下さいましたので、掲載させていただきます。(同上)(釧網本線の線路脇、藻琴湖河口のオオハクチョウ)(博物館網走監獄正門) 最後に博物館網走監獄を見学して、女満別空港から羽田経由で関西空港に帰着、とのこと。 息子さんとの素敵な二人旅を楽しまれたようであります。<参考>過去の岬麻呂旅便りの記事はコチラ。 岬麻呂旅便り関連のフォト蔵写真集はコチラ。

2019.02.17

コメント(10)

-

囲碁例会・鶴見緑地経由で

今日は、囲碁例会。 天気もよし。ということで、銀輪(MTB)で出掛けましたが、ちょっと寄り道して久しぶりに鶴見緑地経由のコースとしました。 中央環状道路まではいつものコース。東荒本北交差点で中央大通りから中央環状道路を北へ。(中央環状道路・東荒本北交差点) 花博記念公園口交差点で左折、西へ。鶴見緑地で暫し休憩。(鶴見緑地) 正面にある大池に行ってみると、川鵜や鷺や鴨がのんびりと(かどうかは分かりませんが)くつろいでいました。(大池) パノラマ撮影すると、こんな感じ。(同上) 鵜と鷺は撮影しましたが、手前にいる鴨は撮影し忘れました。 多分、ハシビロガモだろうと。(鵜) 鵜を写真に収めるのは昨年の10月の大和川以来のことである。 <参考>大和川の鵜 2018.10.9.(鷺) これはアオサギでしょうね。もう少しアップで。(同上) こんな面白い階段の建物もありました。(派手過ぎる階段) 鶴見緑地を出て、鶴見通りまで戻り、これを右折、西へ。 城北川を渡る。(城北川)※手前左側が鯰江中学校 蒲生4丁目交差点までやって来た。(蒲生4丁目交差点) ここで、右側からの国道1号と合流。この先からは国道1号を走ることとなる。 JR環状線・京橋駅の北側を通り抜け、桜宮橋を渡る。(桜宮橋) 右側にはOAPタワー、帝国ホテル大阪の建物と泉布観を見、左側に大阪造幣局を見て、東天満交差点へ。(東天満交差点) この先の南森町交差点からは、いつものコースになる。 梅田新道交差点を通過、ここで国道1号は終わり、これより先は、国道2号となる。 桜橋交差点を過ぎ、出入橋交差点で右折、東へ。 梅田スカイビルに到着。12時18分。 以上のコースを地図上に示せば次の通り。(今日の銀輪コース) ※赤線――往路コース 青線――復路コース 通常はこの復路コースに近いコース取りで往復します。 ところが、梅田スカイビルの駐輪場が満車で駐輪できない。仕方ないので出直すこととし、MTBを押しながら、里山のCafeへ。梅田スカイビル敷地内は自転車乗り入れ禁止なのである。日替わりランチプレート&珈琲で昼食を済ませてから、再び駐輪場に戻り、係員氏に「空いた?」ときくと、「たった今1台空きました。」とのこと。ラッキーでした。 毎年、この時期は駐輪場が混雑する。税務署がスカイビル内の一室を借りて、確定申告などの相談受付をするからである。 5階の部屋に入ると、未だ誰も来ていない。 碁盤・碁笥を設営して、待つこと数分。福麻呂氏が来られました。(囲碁会場) 続いて、村〇氏、平〇氏が来られ、今日の出席者はヤカモチを含めて、4名。 ヤカモチの今日の戦績は、福麻呂氏に2勝、村〇氏に1敗で、2勝1敗。 これで、今年の成績は4勝4敗。

2019.02.13

コメント(2)

-

第23回和郎女作品展

第23回和郎女作品展 久々に、和郎女作品展を開催します。 昨年の1月28日以来ですから、随分とご無沙汰になります。 先日、2月3日の若草読書会にお持ち下さった作品などを中心にご紹介申し上げることとします。<参考>過去の和郎女作品展はコチラ。 フォト蔵アルバム「和郎女写真集」はコチラ。 先ずは、亥年ということで、干支の亥に関連した作品からご紹介します。(猪の親子) この作品は、読書会に先立って、和郎女さんが智麻呂邸にお持ちになったもので、先の智麻呂絵画展(第207回展)の冒頭の絵画のモデルとなった作品であります。 以下の亥が、読書会にお持ち下さったもの。 作品は同じ図柄のものが複数ありましたので、重複しての撮影はせず、また、撮影漏れの作品もあり、あくまでも、その一部であります。 絵馬風仕様のものから始めましょう。(絵馬風の猪) 上のタイプのものは何点かあり、ヤカモチもこのタイプのものを頂戴しました。(同上・角型タイプ・宝)(同上・丸型タイプ・福) 次は、色紙タイプの猪であります。(餅花と白猪)(稲穂と猪)(日の出と竹と猪)(梅と猪) 次は、カレンダーになっている作品です。(亥カレンダー) 次は、壁掛け風・三連タイプの猪です。(三連式壁掛け風の猪) 次は、猪のストラップです。(猪のストラップ) 上の写真がピンボケになってしまっています。そのうちの一つはヤカモチが頂戴して手もとにありますので、単体で撮影し直したのが下の写真です。(同上) 次は、干支から離れてウサギです。 尤も、ウサギも干支の卯ではありますが・・(笑)。(桜とウサギ) そして、鞠。(鞠) 次は、巾着。 大阪の「おばちゃん」は「飴を持っている」というのが伝説になっていますが、和郎女さん曰く「飴を入れるのに使っている。」とのこと。 話が脱線しますが、「曰く(いはく)」というのは、「言ふ(いふ)」に形式体言の「あく」がくっついて、「いふ+あく」となり、それが短縮して「いはく」となったものだろうと思う。「言うことには」の意である。 この形式体言が現在も生き残っているのは、この「曰く」位だろうか。 万葉歌などでは、この形式体言とくっついた言葉がよく出て来る。 〇見らくしよしも 「みる+あく=みらく」で、見ること。 〇聞かまくの欲し&見まくの欲し 「きかむ+あく=きかまく」で、聞こうとすること。 「みむ+あく=みまく」で、見ようとすること。 はい、余計な話でした。飴でも舐めて黙りましょう(笑)。(巾着) 次は、手編みのペットボトルカバー。 これは、昨年の春に撮影のものです。(ペットボトルケース) 次は、クマさんではなくワンちゃんの小銭入れ。 確か、小万知さんが可愛いと言って、ゲットされたかと(笑)。(ワンちゃんの小銭入れ) 次は、季節先取りのお雛様です。(お雛様) そして、ひと足早いお花見をテーマの作品。 「しづごころなく花の散るらむ」であります。(花の宴) 同じく、これも亦、早過ぎる「端午の節句」用の作品です。(端午の節句)(同上) 本日は、季節先取り作品も含めての、楽しい和郎女作品展でした。 以上です。 ご来場、ご覧下さり、ありがとうございました。

2019.02.10

コメント(6)

-

第208回智麻呂絵画展

第208回智麻呂絵画展 本日は、今年2回目の智麻呂絵画展であります。 作品点数が7点と少ないのですが、前回開催から1ヶ月が経過しましたので、お待ちかねの智麻呂絵画ファンの方も居られることでしょうから、開催の運びといたしました。<参考>過去の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ フォト蔵の智麻呂絵画集アルバムはコチラ。 では、どうぞごゆるりとご覧下さいませ。 先ずは、ツワブキです。(ツワブキ) ツワブキの花は過去にも描かれていたのかどうか調べてみると、これまでに6点(47回展、90回展、111回展、130回展、131回展、152回展)が描かれて居り、これが7点目となります。 これまでのツワブキの絵の構図がどちらかと言うと奔放な感じであったのに対して、今回のツワブキは、何か物静かな雰囲気を漂わせるものになっているという印象を受けました。静寂を 花とやなして 若草の 里にし咲きぬ 今日のつはぶき (偐家持) 次は今年の干支の亥に因んだ和菓子の絵です。(猪の親子<和菓子>) これは、ヤカモチが年初に智麻呂邸を訪問した際に、立ち寄った和菓子舗で目にしたので買い求めてお持ちしたものであります。 白猪の天使でありますな。 次は、偐山頭火氏のお土産のお菓子の煎餅。 煎餅そのものではなく、その包装紙の図柄を絵にされるところが、智麻呂流であります。(抹茶くりーむ煎餅) 次はアイリス。 智麻呂さんのお好きなアヤメ科の花。(アイリス) この花は、ヤカモチの記憶に間違いがなければ、恒郎女さんが花屋さんで買い求められた花かと。 智麻呂氏のご友人の友〇さんから頂戴した花だとご説明を受けた気も少しあるので、そのどちらかということにして置きます。 恒郎女さんに、絵のモデルとなった花などの由来をお聞きするのであるが、時日の経過によって記憶が曖昧となることもあって、間違った説明をすることもありますので、間違っていたら、ご免なさい、であります。 次は、梅。(梅) この梅については、記憶が消えて居りますので、出自に関してはノーコメント。国会での証人や参考人の不誠実説明ではありませんが、「記憶にございません。」であります。梅の花 今盛りなり うぐひすも 来鳴きとよもせ 若草の里 (偐家持) 次の水仙は、智麻呂氏のご友人である友〇さんから戴いた花です。 この点については記憶が鮮明なので間違いないだろうと(笑)。(水仙)水仙の満ち盛りたる香のよきを 愛でつ絵に描く春を待ちつつ (偐智麻呂) 次はチューリップ。 これは、智麻呂氏がデイサービスをご利用になっている福寿苑で、その折に描かれた絵であります。同園に咲いていたか、生けられていたチューリップを写生されたものであります。(チューリップ)春立ちぬ赤と黄色のチューリップ 添ひてたぐひて仲良く咲ける (偐家持) 以上です。 本日も、ご来場、ご覧下さり、ありがとうございました。

2019.02.08

コメント(12)

-

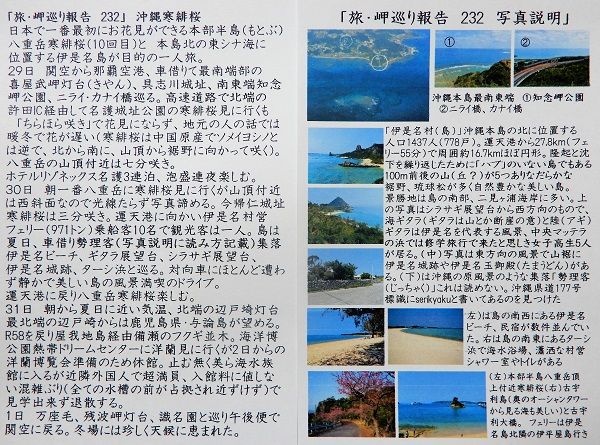

岬麻呂旅便り232・沖縄寒緋桜

またまた、友人の岬麻呂氏よりの旅便りが届きました。 前回は石垣島など八重山諸島の一人旅でしたが、今回は沖縄本島、寒緋桜を求めての一人旅。 1月29日~2月1日の3泊4日の日程の旅。 29日:関西空港→那覇空港→喜屋武岬灯台→具志川城址→知念岬灯台→ニライ・カナイ橋→名護城址公園 30日:八重岳→今帰仁城址→運天港→伊是名(島)村(勢理客集落・伊是名ビーチ・ギタラ展望台・シラサギ展望台・伊是名城址・ターシ浜)→運天港 31日:辺戸埼灯台→屋我地島→備瀬のフクギ並木→海洋博公園熱帯ドリームセンター→美ら海水族館 2月1日:万座毛→残波岬灯台→識名園→那覇空港→関西空港というのが概略コース。 詳しくは、下掲写真をクリックしてご覧下さい。(旅・岬巡り報告232&写真説明) では、別途メールに添付で送信されて参りました、旅写真を以下にてご紹介します。 先ず、上空・機内からの撮影写真です。 沖縄本島南東端の知念岬などが写っています。(沖縄本島南東端・知念岬<機内から撮影>)(知念岬公園)(ニライ橋・カナイ橋)(伊是名島・二見ヶ浦海岸<西方向>・海ギタラと陸ギタラ) ※ギタラとは山や崖を意味する言葉とのこと。 陸は「アギ」と訓むらしい。 中央の浜は「マッテラの浜」と呼ぶらしい。上記報告では「(修学旅行の)女子高生が5人居る」と記されているので、点々と見えるのがそれなんだろうが、写真サイズが小さ過ぎて判別不能である(笑)。(伊是名島・二見ヶ浦海岸<東方向>) ※奥の山裾には伊是名城址や伊是名玉御殿があるとのこと。なお、玉御殿は「たまうどん」と訓むらしい。(勢理客集落 勢理客は「じっちゃく」と訓む。)(伊是名ビーチ)(ターシ浜)(八重岳頂上付近の寒緋桜)八重山に咲ける緋桜つばらに見む 家なる妹が待ち問はむため (偐岬麻呂)(本歌)難波潟潮干のなごりつばらに見む家なる妹が待ち問はむため (神社忌寸老麻呂 万葉集巻6-976)(古宇利島と古宇利大橋)<参考>過去の岬麻呂旅便りの記事はコチラ。 岬麻呂旅便り関連のフォト蔵写真集はコチラ。

2019.02.07

コメント(12)

-

囲碁例会・2戦2敗

今日は、囲碁例会の日。 朝から雨であったが、予報では12時頃から雨が上がり、急速に天気は回復し、晴れるとのことなので、12時まで様子見をし、12時少し過ぎた時刻に、自宅をMTBで出発。信号待ち以外での休憩や他への立ち寄りはせず、梅田スカイビルまで銀輪で直行。午後1時25分に新梅田シテイの駐輪場に到着。(新梅田シテイの駐輪場) ガーデン・ファイブ棟1階の喫茶店で遅い昼食を済ませてから、囲碁会場の部屋のある5階へ。1階ロビーのエレベーター前で平〇氏と出会い、同氏と一緒に5階へ。 既に、竹〇氏、福麻呂氏、村〇氏が来て居られ、竹〇氏と福麻呂氏が対局中でありました。 村〇氏と平〇氏が対局。小生は暫し観戦。 竹〇氏と福麻呂氏の対局が終わったので、小生は、福麻呂氏と対戦。 優勢に運んでいたが、中盤での見落としで戦局が怪しくなり、終盤でもうっかりミスがあって、中押し負け。 次に、平〇氏と対局するも、終盤で、またしてもうっかりミス。大石が死んでしまい万事休す。またも中押し負け。今日は2戦2敗。振るわず。成績・勝敗は横に置くとして、そもそも内容がよくない不本意な碁でありました。これで、今年の成績は2勝3敗。早くも負けが先行であります。

2019.02.06

コメント(0)

-

これは何?

これは何でしょう? 正面から見るとこんな形。 うしろ姿はこんな感じです。 材質は陶器です。有田焼だそうです。 先日(2月2日)、ペリカンの家に立ち寄った際に、店主のももの郎女さんから頂戴しました。 書斎にでも置いて下さい、というのが彼女の弁。 何に使うのかの説明を聞かずに家に持ち帰っていたら、ヤカモチはきっと??であったことだろうと思います。 正解は末尾の写真でお分かりいただけると思いますが、すぐに正解を言ってしまっては面白くないので、雑談です。 ペリカンの家という喫茶店はヤカモチがよく行く病院の向かい側にあります。白内障の手術をしたのがこの病院。その後、胃カメラによる検査、心臓カテーテル検査などもこの病院で受けましたが、何れも異常なしでありました。肺のCT検査をこのところ定期的に受けています。 肺の一部にモヤモヤとした影が認められ、それが癌や何らかの病変なのかを経過観察しているという次第。今のところそれが増大したりの変化もなく、放置していてもいいのではないかと自身は思うのですが、担当医が2~3ヶ月程度の間隔をあけて経過観察を継続すべきと言うので、それに従っているという次第。 で、昨日(4日)が、昨年の10月、12月に続いての何回目かの、そのCT検査の日でありました。朝10時少し前に病院に行き、検査と診察を受けました。すべてが終わったのが午後1時45分頃。ほとんどが待ち時間で費やされるというのが実態。会計を済ませるのにもかなりの時間また待たなくてはならない。 それで、会計ができるまでの待ち時間を利用して、先に昼食を済ませようと、向かいの喫茶店「ペリカンの家」に向かいました。 店員の越の郎女さんと店主のももの郎女さん達と言葉を交わしながらの昼食と珈琲。これが間違いのもとで、再び病院へ戻って会計を済ませるべきを失念、病院前に駐輪していたマイ・MTBでそのまま帰宅してしまった次第。家に到着する寸前にそのことを思い出し、病院へ電話。明日(5日)支払いに出向くので・・とお許しをいただきました。同様なことが、昨年の10月にもあって、今回が2度目になりますから、ヤカモチさんの認知機能もかなり低下して来ているようであります(笑)。 途中でのペリカンの家での昼食によって、脳のある部分がリセットされてしまうのでしょうか。同時に異質・無関係な二つのことができなくなるというのが認知機能の低下のメルクマールのようですから、要注意ではあります。 まあ、そんなことで、本日、病院を再訪、支払いを済ませて来たのでありました。で、支払いを済ませてから、昨日に続き、本日もペリカンの家で昼食としました。ももの郎女さん達は、ヤカモチのこの物忘れは「店に2回も来ていただける」ので大いに歓迎だそうですが、ヤカモチとしては面目ないことであって、ノット・ウェルカムであります(笑)。 次回の検査は6月3日(月)でありますが、次回も同様な失敗をすれば、いよいよ自身に「軽度認知症」という診断を下さざるを得なくなりますな。 さて、そろそろ、正解を発表します。 既に、これが何であるかがお分かりのお方には面白くも何ともないことですが、依然として「何であるか」がお分かりでないお方には、「ああ、なるほど」であるかと(笑)。 はい、眼鏡スタンドでありました。 正しくは、下のように置くのだろうと思いますが、上のようにして置く方が、すぐに眼鏡を掛けられるので便利がいいかと。(眼鏡スタンド)

2019.02.05

コメント(10)

-

若草読書会・万葉集から聞こえて来る音

昨日(3日)は若草読書会の新年会でした。 11時若草ホール集合。 参加者は智麻呂・恒郎女ご夫妻、凡鬼・景郎女ご夫妻、小万知さん、謙麻呂さん、祥麻呂さん、偐山頭火さん、槇麻呂さん、和郎女さん、リチ女さん、特別参加の敦郎女さんと和田郎女さん、そして偐家持と当初欠席の予定だったひろみの郎女さんが第1部のみ参加ということで、全15名の多数になりました。 第1部は、偐家持による「万葉集から聞こえて来る音」と題しての講話。 万葉集から選んだ100首を書き出したものを資料として、偐家持が思いつくままに、適宜の歌を取り上げて、とりとめもないお話をするというのが、その内容。 取り上げた歌は下記の38首。朝(あさ)床(とこ)に聞けば遥(はる)けし射水川(いみづかは)朝漕ぎしつつ唱(うた)ふ船人 (大伴家持 巻19-4150)(朝の床で聞くとはるか遠くから聞こえて来る、射水川を朝漕ぎしながら歌う船人の声が。)みどり子の這ひたもとほり朝夕(あさよひ)に音(ね)のみそ我(あ)が泣く君なしにして (余明軍(よのみやうぐん) 巻3-458)(赤子のように這い回って、朝も晩も声をあげて私は泣く、我が君がいないので。)(注)余明軍=大伴旅人の従者。旅人の死を悲しんで詠んだ歌。あかねさす昼は物思(ものも)ひぬばたまの夜(よる)はすがらに音(ね)のみし泣かゆ (中臣宅守 巻15-3732)(<あかねさす>昼は物思いし、<ぬばたまの>夜は夜通し声に出して泣けてくるのです。)このころは君を思ふとすべもなき恋のみしつつ音(ね)のみしそ泣く (狭野弟上娘子(さののおとがみのをとめ) 巻15-3768)(この頃は貴方のことを思うとどうしようもなく恋しくて声をあげて泣いてばかりいます。)古(いにしへ)に恋ふる鳥かもゆづるはの御井(みゐ)の上より鳴き渡り行く (弓削皇子 巻2-111)(昔のことを恋い慕う鳥なんだろうか、ユズリハの樹のある御井の上を鳴きながら飛んで行く。)古(いにしへ)に恋ふらむ鳥はほととぎすけだしや鳴きし我(あ)が思(も)へるごと (額田王 巻2-112)(昔のことを恋い慕っているだろう鳥はホトトギス。きっとその鳥が鳴いたのでしょう。私が昔を恋い慕っているように。)(注)けだし=多分、おそらく。み吉野の象山(きさやま)のまの木末(こぬれ)にはここだも騒く鳥の声かも (山部赤人 巻6-924)(み吉野の象山の山あいの梢にはこんなにも沢山に鳴き騒ぐ鳥の声がしているよ。)ぬばたまの夜のふけゆけば久木(ひさぎ)生(お)ふる清き川原に千鳥しば鳴く (山部赤人 巻6-925)(<ぬばたまの>夜がふけてゆくと久木の生える清い川原に千鳥がしきりに鳴いている。)(注)久木=アカメガシワ。キササゲ説もある。烏(からす)とふ大をそ鳥の真実(まさで)にも来まさぬ君をころくとそ鳴く (東歌 巻14-3521)(烏という大馬鹿鳥が本当はお出でにならないのに「コロク(自分から来る・自<ころ>来<く>)」と鳴く。)巨椋(おほくら)の入江とよむなり射目人(いめひと)の伏見が田居(たゐ)に雁渡るらし (巻9-1699)(巨椋の池の入江が鳴り響いている。<射目人の>伏見の田居に雁の群れが渡って行くらしい。)(注)巨椋=巨椋池 射目=獲物を待ち受け狙い射るため身を隠す設備、草木や柴で作る。 射目人=射目に隠れて射る人。妻恋に鹿(か)鳴く山辺の秋萩は露霜寒み盛り過ぎ行く (石川広成 巻8-1600)(妻が恋しいと鹿が鳴く山辺の秋萩は露霜が冷たいので盛りが過ぎて行く。)このころの朝明(あさけ)に聞けばあしひきの山呼びとよめさ雄鹿(をしか)鳴くも (大伴家持 巻8-1603)(このところ夜明けに聞くと、<あしひきの>山を響かせて牡鹿が妻を呼んでいる。)隠(こも)りのみ居ればいぶせみ慰むと出で立ち聞けば来鳴くひぐらし (大伴家持 巻8-1479)(屋内に引きこもってばかりいると鬱陶しいので、気を晴らそうと外に出て立って聞いていると、来て鳴くヒグラシの声よ。)黙(もだ)もあらむ時も鳴かなむひぐらしの物思(も)ふ時に鳴きつつもとな (巻10-1964)(何の物思いもない時にでも鳴いてもらいたい。ヒグラシが物思いしている時にやたら鳴いてしようがない。)(注)黙もあらむ=何も言わず安心していること。今日(けふ)もかも明日香の川の夕(ゆふ)去らずかはづ鳴く瀬のさやけくあるらむ (上古麻呂(かみのこまろ) 巻3-356)(今日もまた飛鳥川は宵ごとに蛙が鳴く瀬の清らかなことであろう。)夕さらずかはづ鳴くなる三輪川の清き瀬の音を聞かくし良しも (巻10-2222)(夕方ごとに蛙が鳴く三輪川の清い瀬の音を聞くのは快いものだ。)(注)三輪川=初瀬川の三輪山周辺での呼称。夕月夜心もしのに白露の置くこの庭にこほろぎ鳴くも (湯原王 巻7-1552)(夕月が空にかかる夜、心がしみじみと切なくなるほどに、白露の置くこの庭にコオロギが鳴いている。)(注)こほろぎ(蟋蟀)=コオロギなど秋に鳴く虫の総称。平安時代からは「きりぎりす」と訓むようになるが、江戸時代中期・18世紀頃から次第に、再び「こほろぎ」と訓まれるようになる。影草の生ひたるやどの夕影に鳴くこほろぎは聞けど飽かぬかも (巻10-2159)(影草の生えている庭の夕方の光の中に鳴くコオロギの声は、いくら聞いても飽きない。)(注)影草=物陰に生えている草。笹の葉はみ山もさやにさやげども我は妹思ふ別れ来ぬれば (柿本人麻呂 巻2-133)(笹の葉は、山全体にさやさやと風にそよいでいるが、私はひたすら妻のことを思う、別れて来たので。)君待つと我(あ)が恋ひをれば我(わ)が宿の簾(すだれ)動かし秋の風吹く (額田王 巻4-488、巻8-1606)(あなたのおいでをお待ちして恋しい思いでいるとわが家の簾を動かして、秋の風が吹きます。)一つ松幾代か経ぬる吹く風の音(おと)の清(きよ)きは年深みかも (市原王 巻6-1042)(一本松よ。お前は幾代を経たのか。吹く松風の音が清らかなのは経た年が長いからか。)(注)天平16年正月11日、活道の岡(和束説、湾漂山説など諸説あり)に登り一本松の下で大伴家持らと宴した時の歌我がやどのいささ群竹(むらたけ)吹く風の音のかそけきこの夕(ゆふへ)かも (大伴家持 巻19-4291)(わが家のささやかな竹林を吹く風の音がかすかに聞こえるこの夕べであることだ。)あしひきの山川(やまがは)の瀬の鳴るなへに弓(ゆ)月(つき)が岳(たけ)に雲立ちわたる (柿本人麻呂歌集 巻7-1088)(<あしひきの>山川の瀬音が高くなるとともに、弓月が岳に雲が一面に立ち渡る。)(注)弓月が岳=三輪山の東北側の山々のどれか。未詳。ぬばたまの夜(よる)さり来れば巻(まき)向(むく)の川音(かはと)高しもあらしかも疾(と)き (柿本人麻呂歌集 巻7-1101)(<ぬばたまの>夜になって巻向川の瀬音が高い。山からの吹きおろしが激しいのだろうか。)(注)巻向川=三輪山の北側を流れる川。穴師川、痛足川とも言う。伊勢の海の磯もとどろに寄する波畏(かしこ)き人に恋ひわたるかも (笠女郎 巻4-600)(伊勢の海の磯もとどろくほどに寄せる波のようにおそろしく貴いお方に恋い続けています。)かからむとかねて知りせば越(こし)の海の荒磯(ありそ)の波も見せましものを (大伴家持 巻17-3959)(こうなるとあらかじめ知っていたら、越の海の荒磯の波も見せてやったものを。)ますらをの鞆(とも)の音すなりもののふの大臣(おほまへつきみ)楯立つらしも (元明天皇 巻1-76)(武人たちの鞆の音が聞こえる。将軍たちが楯を立てて威儀を正しているようだ。)(注)鞆=左手の肱に付ける革製の防具。梓弓爪引(つまび)く夜音(よおと)の遠音(とほおと)にも君が御幸(みゆき)を聞かくし良しも (海上王(うなかみのおほきみ) 巻4-531)(梓弓を爪弾く夜中の弦音が遠く響いて来るように、遠くからでも大君のお出ましのお噂をお聞きするのは喜ばしいことです。)(注)爪引く夜音=禁中警護の衛士が弓に張った弦を爪音高くし、穢れ、邪気、悪霊などを退散させる「鳴弦の呪法」による弦音 海上王=志貴皇子の女。皆人を寝よとの鐘は打つなれど君をし思へば寝(い)ねかてぬかも (笠女郎 巻4-607)(皆の者寝よという鐘は打つようですが、貴方を恋しく思っているので、眠れません。)(注)寝よとの鐘=亥の刻(午後10時頃)の鐘か。陰陽寮所属の時守(ときもり)が鐘で時刻を知らせた。海人娘子(あまをとめ)棚なし小舟(をぶね)漕ぎ出(づ)らし旅の宿りに梶の音聞こゆ (笠金村 巻6-930)(海人おとめが棚なし小舟を漕ぎ出すらしい。旅の宿りに楫の音が聞こえる。)春雨のしくしく降るに高円の山の桜はいかにかあるらむ (河辺東人 巻8-1440)(春雨がしとしと降り続いているが、高円山の桜はどんな様子だろうか。)沫雪のほどろほどろに降りしけば奈良の都し思ほゆるかも (大伴旅人 巻8-1639)(泡のような雪がはらはらと降り続くと奈良の都のことが思い出される。)(大伴旅人歌碑)あられ降り板屋(いたや)風吹き寒き夜(よ)や旗野に今夜(こよひ)我(あ)がひとり寝む (巻10-2338)(霰が降り、板屋に風が吹いて寒い夜、旗野に今夜私はひとりで寝よう。)(注)板屋=板葺きの家。 旗野=大和国高市郡波多郷馬の音のとどともすれば松陰(まつかげ)に出でてそ見つるけだし君かと (巻11-2653)(馬の足音がどどどと聞こえて来るので、松の陰に出て見ました。もしかしてあなたではないかと。)君に恋ひ寝(い)ねぬ朝明(あさけ)に誰が乗れる馬の足の音そ我に聞かする (巻11-2654)(君を恋い慕い眠れなかった夜明け方に、誰が乗った馬の音なのか、私に聞かせるのは。)左夫流児(さぶるこ)が斎(いつ)きし殿に鈴掛けぬ駅馬(はゆま)下れり里もとどろに (大伴家持 巻18-4110)(左夫流児という女が大事に守って来た家に、鈴を掛けない駅馬が着いた。里に響き渡らせて。)初春の初子の今日の玉箒手に取るからにゆらく玉の緒 (大伴家持 巻20-4493)(初春の初子の今日の玉箒は、手に取るだけで揺らいで音がする玉飾りの緒だ。)(注)正月、年の初めの子の日、天皇は「子日手辛鋤(ねのひのてからすき)」を、皇后は「子日目利箒(ねのひのめとぎぼうき)」を飾り、宴を催すことになっている。箒の枝には色とりどりのガラス玉が嵌め込まれている(正倉院御物の鋤の柄には「東大寺子日献 天平宝字二年正月」とあり、当万葉歌が詠まれた天平宝字二年正月と一致する)。 玉箒=玉で飾った箒。題詞から、宴出席者に天皇から玉箒が下賜されたことが分かる。大伴家持も出席の予定で、この歌を用意していたようだが、左注に「大蔵の政に依りてこれを奏するに堪へざるなり」とあり、仕事の都合で宴には参列できなかったようである。 講話の後は、出前の寿司(と言っても店まで取りに行くのだから、出前ではなくテイクアウトと言うべきか)と恒郎女さんがご用意下さったお雑煮で昼食。ひろみの郎女さんには昼食の寿司を店に取りに行くために車を運転して下さるというお世話をお掛けけしましたが、彼女は所用ありで昼食前に、退席、帰途に。 14名で、飲んだり、食ったりしながら歓談。そして、珈琲タイム。 第2部は恒例の和郎女さんの押し絵などの作品の参加者へのプレゼント・セレモニー。皆さんそれぞれ気に入った作品をゲットされたようです。偐家持も4点頂戴しました。 和郎女さんのこれらの作品は、追って「和郎女作品展」にて紹介させていただきます。 第2部に入る前に、偐山頭火さんが帰途につき、第3部の歌留多会の前に、謙麻呂さんと和田郎女さんが退席、帰途に。 残りの者らで歌留多会。偐家持が詠み手、智麻呂さんは観戦で、残り8名が二組・4人ずつに分かれて競技。 優勝者は断トツで景郎女さん。<追記:2019.2.7.>景郎女さんから優勝賞品を撮った写真がメールで送られて参りましたので、参考までに下に掲載させていただきます。(優勝賞品) 偐家持賞は敦郎女さんが獲得。残念賞が祥麻呂さんとなりました。その後、坊主めくりを皆で楽しみ、5時半頃に散会となりました。 次回の読書会は、お花見で、4月7日(日)と決まりました。<追記:2019.2.5.>若草読書会メンバーである、偐山頭火さん、ひろみの郎女さんもこの新年会についての記事をアップされていますので、下記にそのリンクを貼って置きます。〇偐山頭火さんの記事〇ひろみの郎女さんの記事

2019.02.04

コメント(10)

-

墓参・わが待つ春は近づくらしも

今日は月例の墓参。 雲ひとつない快晴。 ロウバイが満開である。(ロウバイ)蝋梅の 花咲く坂を 上り行く 墓参の道に 春は近しも (偐家持) ロウバイの咲く坂道を上って行くと、門前の言葉を決まって撮影する寺がある。今月はと見るも、昨年12月7日の記事で紹介した親鸞の言葉のままでありました。 寺の前で右折し、突き当りで1本南側の坂道を再び上る。 墓地の入口近くの池のほとりにバラが一輪花をつけていました。(一輪のバラ)時じくの 薔薇の一輪 咲く見れば わが待つ春は 近づくらしも (偐家持) 一輪のバラの花。何か健気な感じがして愛おしい気分になる。 一輪と言えば、先日、目にしたミツマタが一輪だけ花を咲かせていましたが、これも亦「わが待つ春の近づくらしも」という気分にさせてくれたのでありました。(ミツマタ) しかし、多くはまだ下のように固い蕾でありました。(同上) ミツマタは万葉植物。春さればまず三枝(さきくさ)の幸(さき)くあらば後(のち)にも逢はむな恋ひそ吾妹(わぎも (万葉集巻10-1895)(春になると真っ先に咲くさきくさの花のように今が幸せであるなら、ゆっくりあとで逢おう。そんなに急いではいけませんよ。) もっとも、サキクサについては、ジンチョウゲ、ヤマゴボウ、フクジュソウなどの説もあるので、未詳植物と言うべきであるが、ミツマタ説が有力かと。 墓地に到着。 六地蔵にご挨拶。(六地蔵) 墓参を済ませて西を眺めると、花園ラグビー場が見えていました。(墓地から見える花園ラグビー場) 帰途に池の土手の下の道から土手を見上げると、スイセンが日に照らされて、いい感じで咲いていました。(スイセン)青空に 水仙花咲く 日は照りて 墓参済ませぬ 明日は節分 (偐家持)

2019.02.02

コメント(6)

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 9~10店舗目 ロイズガーデン2026カレ…

- (2025-11-14 14:35:53)

-

-

-

- 楽天写真館

- 2025年 1-3月 フラワーケーキ VOL.3

- (2025-11-14 04:30:22)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- お買い物マラソンでパートナーと相談…

- (2025-11-13 20:30:13)

-