2019年11月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

年末年始の古今集の歌

新年向けの万葉歌、というタイトルの記事で、万葉集の歌で、年賀状に記載するのに適当と思われる歌を列記したことがありました。 7年前の記事です。<参考>新年向けの万葉歌 2012.12.28. 間もなく12月。既に、喪中につき云々の葉書が20通届いているが、そろそろ年賀状のことも考える時期にさしかかっているようです。 毎年この時期になると、7年前の上の記事がよく閲覧されるようです。 そんなことで、今日は、古今集から年末・年始向けの歌を書き出してみることにしました。 先ずは、年末向けの歌。あらたまの 年の終りに なるごとに 雪もわが身も ふりまさりつつ (在原元方 古今集巻6-339)<参考>在原元方・Wikipedia雪ふりて 年の暮れぬる 時にこそ つひにもみぢぬ 松も見えけれ (作者不詳 同巻6-340)昨日といひ 今日とくらして あすか河 流れてはやき 月日なりけり (春道列樹 同巻6-341)<参考>春道列樹・Wikipediaゆく年の をしくもある哉 ますかがみ 見る影さへに くれぬとおもへば (紀貫之 同巻6-342)<参考>紀貫之・Wikipedia 次は年始の歌袖ひちて むすびし氷 こほれるを 春立つけふの 風やとくらむ (在原業平 同巻1-2)<参考>在原業平・Wikipedia春霞 たてるやいづこ み吉野の よしのの山に 雪はふりつつ (作者不詳 同巻1-3)雪の内に 春はきにけり 鶯の こほれるなみだ いまやとく覧 (作者不詳 同巻1-4)梅が枝に きゐるうぐひす 春かけて 鳴けどもいまだ 雪はふりつつ (作者不詳 同巻1-5)春たてば 花とや見らむ 白雪の かかれる枝に 鶯の鳴く (素性法師 同巻1-6)<参考>素性・Wikipedia霞たち 木の芽も春の 雪ふれば 花なき里も 花ぞちりける (紀貫之 同巻1-9)谷風に とくる氷の ひまごとに 打ちいづる波や 春のはつ花 (源当純 同巻1-12)<参考>源当純・Wikipediaきみがため 春の野にいでて わかなつむ わが衣手に 雪は降りつつ (光孝天皇 同巻1-21)<参考>光孝天皇・Wikipediaかすが野の わかなつみにや 白たへの 袖ふりはへて 人の行くらん (紀貫之 同巻1-22)常磐なる 松のみどりも 春くれば 今ひとしほの 色まさりけり (源宗于 同巻1-24)<参考>源宗于・Wikipedia春くれば 宿にまづさく 梅の花 君が千年の かざしとぞ見る (紀貫之 同巻7-352)冬ながら 春のとなりの 近ければ 中垣よりぞ 花はちりける (清原深養父 同巻19-1021)<参考>清原深養父・Wikipediaあたらしき 年の始に かくしこそ 千年をかねて たのしきを積め (作者不詳 同巻20-1069)<追記訂正:2024年11月22日>上記、源宗于の歌の第二句「松もみどりも」はタイプミスにつき「松のみどりも」に訂正。

2019.11.28

コメント(2)

-

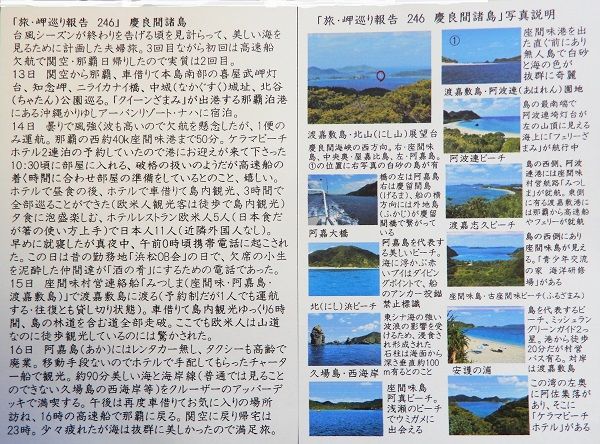

岬麻呂旅便り246・慶良間諸島

岬麻呂氏より旅便りが届きました。 11月13日~16日、3泊4日の慶良間諸島へのご夫婦旅。 慶良間諸島への旅は「3回目ながら初回は高速船欠航で関空・那覇日帰りしたので実質は2回目」と書いておられますが、過去記事を調べてみると2014年2月19日の記事に慶良間諸島の旅が紹介されていますから、5年9ヶ月ぶりの慶良間ご訪問ということになるようです。<参考>南奔北走・岬麻呂旅便り 2014.2.19.(旅・岬巡り報告246・慶良間諸島&同写真説明) 上記の旅便りから読み取れる旅の行程は以下の通りです。 写真の割り付けが日程と合っているかどうか分かりませんが、撮影日時を参考に「多分こうなんだろう」と割り振ってみました。 それぞれの写真の説明は、上の「同写真説明」をご参照下さい。13日関西空港→那覇→喜屋武岬灯台→知念岬→ニライカナイ橋→中城城址→北谷公園→沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ泊14日那覇→座間味港→島内観光→ケラマビーチホテル(2連泊)15日座間味港→渡嘉敷島→島内観光(↑渡嘉敷島・北<にし>山展望台から)(↑渡嘉敷島・阿波連<あはれん>園地)(↑阿波連ビーチ)(↑渡嘉志久ビーチ)16日座間味港→阿嘉島→チャーター船で海岸線をクルーズ→座間味島ドライブ→那覇→関西空港(↑阿嘉大橋)(↑無人島<砂浜>)(↑北<にし>浜ビーチ)(↑久場島・西海岸)(↑座間味島・阿真ビーチ)(↑安護の浦)(↑座間味島・古座間味<ふるざまみ>ビーチ) 今回も、ひろみの郎女さん(ブログのハンドルネームは「ひろみちゃん8021」)にお渡しいただきたいとマンホールカード4枚が同封されていました。 本日(23日)これを喫茶・ペリカンの家に届けて、ひろみの郎女さんにお渡し願おうと思ったものの、23、24日とペリカンの家はお休み。よって、お届けは25日に延期することとしました。 で、そのマンホールカードですが、次の4枚です。 なお、座間味村のマンホール蓋の同氏撮影の写真も別途メールで送信いただいていますが、これは追って、マンホール関連の記事でご紹介させていただきます。 (↑那覇市と中城村のマンホールカード) (↑北谷町と沖縄県流域下水道のマンホールカード) お天気にも恵まれ、いい旅であったようですが、「海は抜群に美しかったので満足旅」と岬麻呂氏ご自身も言って居られます。 我々もその美しい海を拝見させていただき、大いに満足というものであります。<参考>過去の岬麻呂旅便り記事はコチラから。 フォト蔵の岬麻呂写真集はコチラから。

2019.11.23

コメント(8)

-

もみぢめでつつ

紅葉・黄葉をめでつつ銀輪散歩。 もみじ(旧仮名遣いでは「もみぢ」)は漢字では「紅葉」と「黄葉」の二通りの表記がある。音読みでは、どちらも「コウヨウ」であるが、五木寛之氏は「百寺巡礼第四巻」(講談社文庫)の「三井寺」の章で、「私のように九州や西日本の人間は<紅葉>と<黄葉>とを区別して発音する。『広辞苑』を見ても、どちらも同じコウヨウという読みだ。でも、九州人の発音は、紅葉はコウヨウ、黄葉はクォウヨウで微妙に違う。」と書いて居られる。大阪人のヤカモチであるが、どちらもコウヨウと発音しているので、両者の発音の「微妙な違い」」というものの存在を、これまで意識したことがなかった。 手許の国語辞典で調べてみると「紅」は「コウ、ク、グ」の音とあり、「黄」は「コウ、クワウ、オウ、ワウ」の音とある。 五木寛之氏の言う「クォウヨウ」というのは、黄の「クワウ」の音に相当する発音なんだろう。 そう言えば、観音菩薩も「カンノン」ではなく、正しくは「クワンノン」である。こういう区別は現代では希薄になる一方、英語などの流入でウィ、ヴィ、ティなど、旧来の日本語にはなかった音、表記が現れて、言葉も変化を余儀なくされている。 話が横道にそれました。もみじの話です。 今は「もみじ」というと「紅葉」を使うのが一般的だと思うが、万葉集では、圧倒的に「黄葉」が多い。 と言っても実際に自身で調べた訳ではなく、そのように教えられてそう信じているに過ぎないのではあるが(笑)。 で、これは「黄葉」ではなく「紅葉」です。(カエデ) 上の写真は、露出を抑えて撮りました。紅色、赤色は標準露出で撮ると色が美しく出ないことが多い。(同上) 下から仰ぎ見て撮ると・・。(同上) 今年の立冬は11月7日でしたから、暦の上では上もう冬であるのですが、美しい「もみじ」を目にすると、まだ秋という気分です。(もみじと渓流)(同上)(もみぢ織りなす・・) これはラクウショウだろうと思ってカメラを向けましたが、見慣れた実が見当たらない。 何やら小さな実が房状に垂れ下がっている。 しかし、ピンボケ。(ラクウショウ) 再度、焦点を合わせてみると・・。 この小さな実が大きくなると、あのよく目にするラクウショウの実になるのでしょうか。(同上) これがよく見るラクウショウの実です。(ラクウショウの実) ニシキギも美しく色づいていました。(ニシキギ) そして、こんな実を付けていました。 ニシキギの実を見るのは初めてかも。ツリバナやマユミの実が弾けたのに似ている。 しかし、残念ながら、これもピンボケ。 風で揺れることや手振れの所為もあるのか、ズームで撮るとこういう写真になることがよくある。(ニシキギの実)(同上) ナンキンハゼも美しく紅葉・黄葉していました。 この木は「紅」も「黄」も両方が使える「コウヨウ」状態でした。(ナンキンハゼ) そういう紅葉・黄葉の景色の中で、白い小さな花をびっしりと付けて、何やら「空気が読めない」風情の木がありました。 ヒサカキです。 花の後、黒い実をびっしりと付けるので、その様は余り好きではないが、花の時期はなかなかに可愛い感じです。(ヒサカキ)(同上)(同上) こちらのヒサカキはもう実がいっぱいです。(ヒサカキの実) そして、森は晩秋の景色。(晩秋の森) 下の写真は、去年の今頃の景色です。 上に比べると、季節が浅いように見えますから、今年の方が去年よりも、秋、冬への季節の移ろいがはやいのかもしれません。(同上)

2019.11.22

コメント(2)

-

900両くらいでしょうか

ヒヨドリの 姿まだ見ぬ 千両に 百両足らぬ 秋雨の頃 (偐家持)(センリョウ) センリョウの実も赤く色づいて来ました。 センリョウには赤い実の品種と黄色の実の品種があるが、これは赤い実の品種。まだ赤みが浅いかと思うので、千両には届かず、九百両位の段階でしょうか。(同上) 6月にはまだ花をつけていた(と言っても花とは見えぬ極小の目立たぬ姿であったが)センリョウであるが、青い実となり、赤く色づき・・時間というのは「移ろひ」のことであると気付かせてくれる。(同上2019.6.18.まだ花の段階)(同上2019.9.11.まだ青い実)(同上2019.11.18.) 今日は、九百両のセンリョウでした。<参考>「花」カテゴリの過去記事 花(1)・2007~2011 花(2)・2012~2016 花(3)・2017~2021

2019.11.19

コメント(2)

-

夕々の会2019.11.15.

昨日(15日)は、大学入学同期の会「夕々の会」の例会の日。 会場は、例年通り、がんこ梅田OS店。 開会は午後5時半。(阪急東通り商店街 入口左手の地下に店がある。) 出席者は、中〇君、古〇君、佐〇君、黒〇君、深〇君、広〇君、西〇君、小〇君、堀〇君、岡〇君、道麻呂君、楽老君、前〇君、豊〇君、蝶〇君、谷〇君、ヤカモチの17名。(下線は非在阪組・遠路参加者である。) 谷〇君が連絡係で各位に案内メールを発信、出欠管理などをしてくれている。 在阪組を中心に連絡のつく30数名(同期総数100名)に案内・声掛けをしているが、これまでの最多出席者数は20名。 店の予約手配はいつも守〇君がやってくれていて、今回も彼が手配してくれたのだが、急遽カナダへと出かける所用が発生、15日の便しか予約できなかったということで欠席。当初予定の18名出席から17名出席に変更となった。これまでの最多出席人数の20名や前回の19名には及ばなかったが、まずまずの出席人数である。 会場の「がんこ梅田OS店」に行くと、福井の鯖江から参加の中〇君が既に来て居られました。彼と雑談しているうちに、幹事役の谷〇君が到着。その後、順々に皆さんが到着。 定刻近くになったので、未到着の豊〇君に電話を入れると、未だ車中で甲子園駅辺り、少し遅れるとのこと。取り敢えず始めて置くよ、と彼に伝えて開会とする。 この会の司会・進行はいつの頃よりか守〇君が担当するのが恒例となっていたが、今回欠席となり、前日に谷〇君からその代役を頼むとの依頼メールがヤカモチに入っていました。 そんなことで、この「夕々の会」の始まりから今日までの経緯を、当ブログの過去記事から調べてみたので、以下に記載して置く。 同期会の全てを記事にしている訳ではないので、正確なことは不分明なのであるが、この会は2008年か2009年かに始まっているようである。 そもそもは、楽老君が大阪に転勤して来て、まだ現役であった頃のヤカモチに連絡をくれて、共に飯を食ったことに始まる。 2007年4月から2009年3月までヤカモチが同窓会(青雲会)の会長を引き受けさせられたことなどもその契機となったかと思うが、2007年5月に楽老君、道麻呂君、黒〇君、仲〇君、原〇君、田〇君とヤカモチの7名が会食をして居り、その折に、東京では「よいの会」という同期の集まりを持っているとの話が楽老君よりあり、大阪でもそのような集まりを持ちたいものだという話になる。 しかし、具体的な進展はなく、2008年か2009年頃になって守〇君が参加、その後、谷〇君が参加してくれて、現在のような案内体制ができあがり、定期に同期会を開催するようになった。 2010年5月の同期会で年2回(5月と11月)に開催するように決まる。 2012年11月の例会で守〇君より、会の名称を東京の「よいの会」に倣って「よいよいの会」にしようという提案があり、これを採択「よいよいの会」となる。 翌2013年5月の例会で、ヤカモチが「夕々の会」という表記にしてはどうかと提案、「夕々の会」に改称される。 「よいよい」は、「良い良い」、「酔い酔い」、「宵々」なら問題ないが、「ヨイヨイ」は歩くのも覚束ない老人をイメージさせなくもないこと、「夕」は「よい」(旧仮名遣いでは「よひ」)とも読むこと、音読みすれば「ゆうゆう」で「悠々自適」の「悠々」にも通じ、「遊々」や「雄々」、「友々」とも通じること、などが改称の趣旨であった。 この時のブログ記事を見ると、5月は百合の花が咲く頃、11月は紅葉の時期、ということで、ヤカモチは「百合の花 咲ける夕(よひ)にも もみぢ葉の 匂へる夕(よひ)も 継ぎてぞ逢はな」という歌を作っている。 年2回開催という現在の形が成立したのが2010年5月であるから、今回で丸10年、丁度20回目の例会ということになる。 上記のようなこの会の始まり、契機のことなどを紹介して開会宣言とした次第。 そして、この会成立のキッカケを作ってくれた「仕掛け人」楽老君が前回に続いて今回も、遠路・横浜から参加して下さっっていることに敬意と謝意を表して、同君の発声で乾杯。開宴となりました。 あとは、飲んで、喋ってのいつもの通りの懇親である。 暫くして、豊〇君が到着。あらためて、同君の発声で再度「乾杯」。 賑やかに、和やかに、旧交を温める愉快な時は過ぎて・・。(宴会風景) 遠路参加の中〇君と古〇君は午後7時過ぎに中座、帰路に。 ご両人をお見送りして、残り15名の宴会は、なお暫し続行。 最後に、谷〇君のカメラで記念写真を皆で撮って、午後8時過ぎに散会となりました。 散会後、楽老君、道麻呂君と近くの喫茶店で9時過ぎまで談笑。 淀屋橋駅近くにホテルをとっているという楽老君とは地下鉄改札前で別れ、道麻呂君とは環状線京橋駅で別れ、ヤカモチは鶴橋駅まで。 帰宅は10時過ぎ。 楽しく愉快な夕べを過ごさせていただきました。 次回の例会は、来年5月22日(金)。 それまで、友よ皆、恙無くあれ。<参考>夕々の会関連の過去記事はコチラ。

2019.11.16

コメント(0)

-

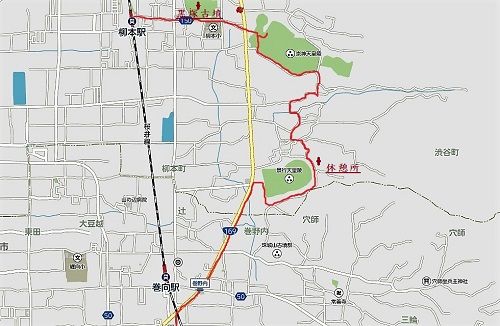

囲碁例会・初代竹本義太夫の墓

本日は囲碁例会の日。 少し早めに家を出たので、天王寺方面を経由しての遠回りで梅田スカイビルへと向かいました。 天王寺近くまで来て、信号待ちしていて目にとまったのは「竹本義太夫墓所」という石碑。(超願寺と相棒のMTB) 山門脇にMTBを駐輪し、境内へ。(竹本義太夫墓所の石碑) お墓がありました。(初代・竹本義太夫の墓)<参考>竹本義太夫・Wikipedia 竹本義太夫のことは義太夫節浄瑠璃の創始者という程度の知識しか持ち合わせず、左程の関心もなかったけれど、近松門左衛門のお墓に立ち寄ったりもしているのであれば、竹本義太夫の墓所を目の前にして素通りもできまいと、一応のご挨拶でありました。(竹本義太夫の墓の説明文)<追記・参考> 超願寺の場所を参考までに地図で示して置きます。 本町近くで昼食を済ませ、12時半頃に梅田スカイビルに到着。(梅田の里山) 梅田の里山では、もう稲刈りが終わっていました。 そして、中庭のワンダースクエアでは年末恒例のドイツXmasマーケットの準備が進んでいました。(早くも2019ドイツ・クリスマス・マーケットの準備が・・) 今年も、残すところ48日。1年の何と速いことか。 Xmasツリーを見ると、何となく気ぜわしい気分にもなります。 などと言いながら、のんびり「碁」なのですから、気分と行動とが一致していませんですな。 本日の出席者は福麻呂氏、村〇氏、竹〇氏、平〇氏とヤカモチの5名。 ヤカモチの本日の成績はというと、福麻呂氏と2局打ち1勝1敗。村〇氏と1局打ち1敗。従って、前回に続き今回も1勝2敗と振るわずでありました。

2019.11.13

コメント(2)

-

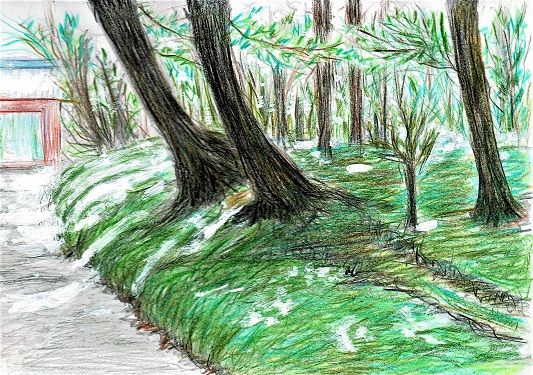

第214回智麻呂絵画展

第214回智麻呂絵画展 今回は出展作品6点と少ないのですが、智麻呂絵画展を開催させていただきます。 今回の6点によって、当絵画展に登場の智麻呂絵画総数は1978点となります。2000点までアト22点。2000点到達の際は「2000点到達記念絵画展」を計画して居りますので、ご期待下さい。<参考>過去の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ フォト蔵の智麻呂絵画集アルバムはコチラ。 では、どうぞごゆるりとご覧下さいませ。 先ずは、秋篠寺です。(秋篠寺) 次回の若草読書会では、偐山頭火氏のご担当にて、五木寛之著「百寺巡礼」第1巻奈良編(講談社文庫)を取り上げることになっている。 この秋篠寺も同書で取り上げられている。 偐山頭火氏はレジメを作成するに当たり、この絵の写真をレジメに挿入したいということで、原画を持ち帰られたようで、ヤカモチ館長がこれを撮影できなくては困るだろうと、同氏撮影の写真をメールに添付して送って下さいました。それが上の写真という訳であります。 秋篠寺は、中学時代の担任の先生(故人)が一時その近くに居所を構えられ、その引越しのお手伝いに同級生と出向いたこともあるなど、身近な寺であるが、五木氏は「市井にひっそりとある宝石のような寺」と形容して居られる。 この寺の創建については、一説では、奈良時代末期に、光仁天皇を呪詛したという言いがかりの罪を着せられ、その皇后であった井上内親王とその子・他戸皇太子が、廃后・廃太子の処分を受け、殺されてしまうという悲劇的な事件があったが、この井上内親王の鎮魂のために建てられたのだという。 この事件により山部親王が皇太子となり、桓武天皇となるのだが、この筋書きを演出したのが藤原百川やその兄である藤原良継だと思われる。 この事件と秋篠寺とのつながりのことは存じ上げなかったが、境内にある会津八一の歌碑のことは夙に存じ上げて居りました。あきしのの みてらをいでて かへりみる いこまがたけに ひはおちむとす (会津八一)おぞましき かこをひめつつ あきしのの みてらのこけに ひはてりをどる (偐家持) 次は、ヒメサユリの花。(ヒメサユリ) この絵の由来は?と恒郎女さんにお尋ねすると、「ヤカモチさんがお持ち下さった写真から」というお答え。 ヤカモチが新潟県三条市高城のヒメサユリの群落を訪ねたのは2016年5月25日のことであるから、もう3年半も前のこと。<参考>ヒメサユリの小径 2016.5.29. どうやら、絵の題材に事欠いて、昔の写真などを引っ張り出して、絵を描いている、というのが恒郎女さんの弁。 そのような事情を覗わせるのが次の絵。お土産などで頂戴したお菓子の包装紙の図柄が絵になっていました。(川崎銘菓・惣之助の詩) これは、ご友人の五〇さんからの戴き物のお菓子の包装から。 そして、次が恒郎女さんのお姉様からの戴き物のお餅の包装から。(高野山やき餠) こういう絵も、絵画展の彩りとなり、見る目を楽しませてくれるので、ヤカモチ館長としては歓迎ではありますが、ご来場の皆さまのお茶菓子にどうぞ、と口先ばかりの「おもてなし」も可能ということで重宝なのであります。まあ、少し休憩して行きなされ。 次はフォックスフェイス。(フォックスフェイス) 和名はツノナス(角茄子)。キツネナス(狐茄子)とも呼ぶようだ。 これは、智麻呂さんが、通って居られるデイサービス施設で行われている毎月恒例の「お買い物デー」の際に、ご自身で買い求められたものとのこと。絵の題材不足を自ら補充されたという訳である。 最後は果物。静物画の定番ですな。(林檎と蜜柑) これも、絵の題材不足に些か関係するのかも知れませんが、恒郎女さんにお願いして、買い置きの林檎と蜜柑を目の前に並べて貰って写生されたものであるのでしょう。 以上、6点です。現在制作途中の白菊の絵の完成を待っての絵画展開催をと考えたりもしましたが、最低開催基準7点という偐家持美術館の内規に照らせば、1点作品数が足りていないとは言え、例外のない規則はないということでもありますので、諸般事情を勘案し、本日の開催となった次第。 今日もご来場、ご覧下さり、ありがとうございました。

2019.11.11

コメント(6)

-

偐万葉・どち篇(その4)

偐万葉・どち篇(その4) 本日は、偐万葉シリーズ第308弾、どち篇(その4)です。<参考>過去の偐万葉・どち篇はコチラから。1.岬麻呂関連 岬麻呂氏は「岬麻呂旅便り」の記事でお馴染みの友人ですから、当ブログのご常連読者の皆さまにはご説明するまでもないでしょう。 偐家持が岬麻呂に贈りて詠める歌10首馬ヶ背に 白木綿花(しらゆふばな)に 咲く波の 音もとどろに 日向の岬 (日向岬・馬ヶ背)岬麻呂 昼餉に川のり 召すらしも 椎葉の蕎麦に 合ふとし聞けば(注)第5句初案「合ふと聞くらし」を「合ふとし聞けば」に修正。(本歌)雄神川(をかみがは) くれなゐにほふ 娘子(をとめ)らし 葦附(あしつき)採ると 瀬に立たすらし (大伴家持 万葉集巻17-4021)(注)雄神川=富山県の庄川のこと。 葦附=藍藻類ネンジュモ科の淡水藻。 赤い裳の少女たちが川に入ってアシツキを採っている景色。多くの少女たちの赤裳で庄川が紅色に染まって光り輝いているようであるという春の景色。 (椎葉の天然川のり)岬麻呂 なれば行くほか なかるべし 雨でも都井(とゐ)の 岬馬(みさきむま)見に (都井岬・岬馬)凪ぐ海や 佐渡をかすめて 日の沈む (筆蕪蕉)(関連句)荒海や 佐渡によこたふ 天河(あまのがは) (芭蕉 おくのほそ道)鳩間島 かよへる舟の なくあれば 渡るはかたし 見つつもあらむ (岬鳩麻呂)八重山に 咲ける緋桜 つばらに見む 家なる妹が 待ち問はむため (偐岬麻呂)(本歌)難波潟 潮干(しほひ)のなごり 委曲(つばら)に見む 家なる妹が 待ち問はむため (神社忌寸老麻呂(かむこそのいみきおゆまろ) 万葉集巻6-976)そぞろ行く 旅なる人や 石垣の 里にうらうら 春日は照れる石積める 人はな絶えそ 石垣の 里の眺めの さきくあれかし夏の海に 我が恋ひ来れば 神の島 うまし海ぞ かまめ飛び立つ初秋と 友にし恋ひて 夫婦旅 またも来にけり 富良野やよしと (偐岬麻呂)敷島の 大和の秋の 始まりを 見むと来にけり 大雪十勝 (偐岬麻呂)(注)この項に掲載の写真は岬麻呂氏の撮影によるものです。2.楽老関連 楽老氏は大学同期の友人です。 偐家持が楽老に贈りて詠める歌1首我が園に 楽老来たる 久しぶり 浜よりこよひ 流れ来たるか(本歌)わが園に 梅の花散る ひさかたの 天より雪の 流れ来るかも (大伴旅人 万葉集巻5-822)3.久麻呂関連 久麻呂氏も大学同期の友人です。 偐家持が久麻呂に贈りて詠める歌1首ふたつみつ 実のはじけたる つりばなの 見らくしよしも 秋深みかも (ツリバナ<久麻呂氏撮影>)4.越の郎女関連 越の郎女さんは、富山県のご出身で、ヤカモチが馴染みにしている喫茶店「ペリカンの家」の店員をされていた方。現在は退職されて新しい目標に向かって勉強をされています。 偐家持が越の郎女に贈りて詠める歌1首妹が行き日(け) 幸(さ)きくあれかし 桃の花 咲きて匂へり 言祝(ことほ)ぐならし5.寺麻呂関連 寺麻呂氏はヤカモチと入社同期の友人。ヤカモチ同様、今は退職し悠々自適の身。尤も、ヤカモチの場合のそれは遊々時咳(遊び呆けて時に咳)でありますが。 偐家持が寺麻呂に贈りて詠める歌1首家持の 古跡(こせき)とはむと わが行けば 懐かし君の 声も来(きた)れる6.オガクニマン関連 オガクニマン氏も入社同期の友人。偐万葉・オガクニ篇にまとめた時期もありましたが、最近はこの「どち篇」に収録することとしています。 偐家持がクニ麻呂に贈りて詠める歌5首 意にそふも そはんもひとの それぞれに あれば知らざり あだるとわれは (大人家持)(注)「喫茶Adult(アダルト)」「喫茶Soin(ソワン)」という喫茶店が隣り合っていたことに因んでの歌。妻退院 日の決まりたるを うれしみと 君言ひ来たる 五月(ごがつ)は晴れて(注)うれしみと=「うれしいので、と」。「形容詞+み」で「~なので」という意味になる。行くのみの 戻る海図の 無き艦隊 片道切符の 移行措置なり (ヤフー連合艦隊)(注)初案「移行措置 片道切符 行くのみの 戻る海図の なき艦隊」の第5句が字足らずなので修正。君行くは アメブロなるか われはまだ いづこと決めず 風を見て居り (風狂家持)(注)ヤフーブログがサービス停止となるに関連して詠める歌。ビルの上は ありし昔に 変らねば 見しあれこれも 今は覚えず(本歌)雲の上は ありし昔に 変らねど 見し玉簾の 内ぞゆかしき (小野小町)<参考>オガクニマン氏のブログはコチラ。7.もりた麻呂関連 もりた麻呂氏はブロ友と言うべきか。今年8月10日にひろみの郎女さんからのご紹介で面識を得ました。その後当ブログ記事にもコメントを頂戴するなどがありましたが、同氏のブログの所在が分からず当方からの訪問を果たさぬままに時日を徒過していました。しかし、本日11月9日そのブログの所在を調べ、初訪問、初コメントを果たしたという次第。 偐家持がもりた麻呂に贈りて詠める歌1首コスモスの 花を見つつや 過ぎし日の こと思ほゆる 小春日の朝 (20191103武庫川コスモス園<もりた氏撮影>)<参考>もりた氏のブログはコチラ。

2019.11.09

コメント(4)

-

家近健二の気まぐれ絵画作品展

記事が前後しますが、今日は、一昨日5日の銀輪散歩の記事です。 10月25日の記事(下掲)で、友人の家近氏から絵画展のご案内ハガキを受け取ったことを紹介しましたが、この日は、銀輪散歩も兼ねて、これを拝見させて貰おうと出かけたもの。<参考>俳句と絵画 2019.10.25. 会場は、柏原市国分駅の東方にある問屋場亭という建物。 恩智川沿いの道を走って、柏原市役所までが銀輪で50分程度。会場までは1時間余で行ける筈。 お天気も好し。MTBで11時半頃に家を出て、恩智川べりを走る。 池島地区の遊水池公園には荻が群生、銀白の穂が日に輝いて美しい。(池島遊水池公園) このコースは、日頃、銀輪散歩で良く走る道。川べりの藤棚では将棋を楽しむ10名前後のオジサンたち、いつもながらの光景である。 恩智駅近くには、喫茶ナナがあって店のママさんやお客さんたちと万葉ウオークをしたり、店で万葉講座を開いたりしたものだが、閉店となってそれも中断、今も店はシャッターが降りたまま。賃貸マンションの1階の一室で、看板などはそのままとなっているが、新しい借り手がないまま早や4年半が過ぎています。 大和川に出たところで、以前入ったことのある喫茶店でランチ。ランチ後大和川の川辺で友人と暫し電話。 国豊橋を渡ってから少し道を間違うということなどもありましたが、会場に無事到着。(問屋場亭)※この建物は明治か大正かは知らないが、元は銀行であったらしい。<追記>貰った資料に問屋場亭の由緒が書かれていましたので、その写真を追加掲載します。(問屋場亭由緒) ※画像をクリックして大きいサイズの写真でお読み下さい。 会場で貰ったパンフレットで初めて知ったことであるが、今回の氏の出展は、柏原芸術祭2019の一環としてのもので、同芸術祭(柏原ビエンナーレ)として市内10会場で行われているものの一つのよう。(KASHIWARA芸術祭2019パンフレット)(同上)※左側の家形マークに「観音寺」という文字を入れ忘れました。 会場に入ると、家近氏が居られました。 その他、何人かの来場者も。 家近氏は最近膝の手術をされたとかで、まだリハビリ中とか。 この4月に銀座でお会いして以来だから半年ぶりになるが、その膝のことなどを含め、少しばかり雑談。 「既に見ていただいた絵ばかりだよ。」と同氏。 確かに、殆どの絵は見た記憶がある。(家近氏の作品)(問屋場亭会場のその他の作品) 上の作品は、こうのとりさゆり氏のパッチワークの作品。 別室ではこんな作品も。 木津美幸氏の「音を編む」という作品。(同上) 家近氏から、観音寺会場には面白い作品が展示されているから見て行くとよいと薦められる。観音寺は知らなかったが石神社の近くだということが分かったので、ご来場されていたご婦人から道の様子なども教えていただき、これを見て行くこととする。 来た道を近鉄安堂駅前へと引き返す。 石神社までは問題のない平坦な道。しかし、これを過ぎるとかなりな坂道となる。 帰りに振り返って撮った写真が下のものだが、観音寺は山裾の高みにあるのでした。(観音寺遠望) 上のパンフレット記載の会場略地図に記載の「階段あり自転車では通れません」とある道をMTBを担いで登るという近道コースで、観音寺山門下に到着。山門下で出会ったお方からは「ワイナリーには行かれましたか。ワイナリーにも是非行って下さい。」と勧められる。 会場は、右側の本堂と中央の建物が使われていました。本堂の右側にある小さなお堂に展示されていたのがこれ。 平川均氏の組子細工の木工作品。(「鳳凰」)(「老梅」) 本堂に回ってみると。 森山陽介氏の日本画作品。(「孔雀図」)(「春の到来」) 上の絵のタイトルは記されていなかったか見落としたかで何とも不明ですが、象さんが嬉しそうです。花はレンギョウでしょうか。 隣にはこんな作品も。(観音寺会場のその他の作品) そして、こんな絵も。 これは、多分、浜本隆司氏の作品。 右は、「Kannon」というタイトルのよう。 この作品は、パンフレットから推測するに、「フェニックス」というタイトルでしょう。 本堂から隣の二階建建物に移るとリンゴのオブジェ。(松原一彦「内部空間をもつ林檎(虫食い林檎)」) 河内木綿の綿繰り機、糸繰車の説明を受けて、2階に上がると。 粘土で作られたオブジェ。 窓側から眺めてみると。 家近氏から「眺めがいい」とお聞きしていたので、境内から大阪平野を一望することに。(観音寺境内からの眺め) 我が家の付近からだとやや左手に見えるあべのハルカスが、此処ではやや右手に見える。 山門下の石階段の脇にあったのが知識寺の経机の説明碑。(知識寺の経机の説明碑)<参考>知識寺・Wikipedia 知識寺というのは河内にあった古代の寺院。河内六大寺の一つ。当時としては我が国最大の丈六の廬舎那仏の像があったらしい。天平元年(740年)に聖武天皇がこの寺に行幸。この寺の廬舎那仏をご覧になったことが大仏建立の契機となったのだと云い伝えられている。 源頼朝が後鳥羽院の勅を奉じて、この知識寺と観音寺とを一つの寺にしたのが、今の観音寺だそうで、知識寺の経机がこの寺に伝わっているのはそれを証明する物であるとも言えます。 麓の石神社には知識寺の塔の心礎と見られる石が残されているが、知識寺は七堂伽藍を供えた大寺であったとのこと。<参考>高井田横穴公園 2008.6.8. ここまで来たついでにと、先日、ブロ友のビッグジョン氏がブログに掲載されていた柏原市のカラーマンホール蓋を撮影して来ました。同ブログに長瀬川沿いの歩道に設置されていると所在場所も掲載されていたので、およその見当がついたという次第。すぐに見つかりました。

2019.11.07

コメント(2)

-

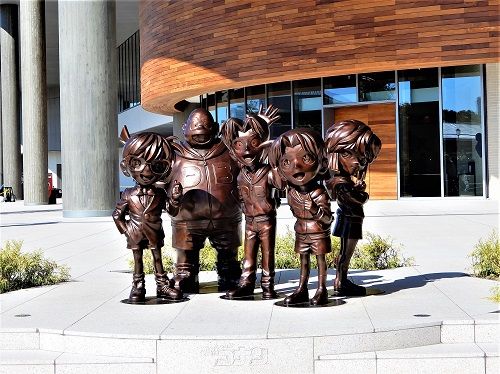

囲碁例会・名探偵コナンとハシドイ

今日は、囲碁例会。前回お休みしたので、ほぼ1ヶ月ぶりの囲碁。 今日の出席者は、福麻呂氏、平◎氏、村〇氏、平〇氏とヤカモチの5名。 福麻呂氏と2局打ち連敗。次に平◎氏と打って勝ち、1勝2敗。 これで今年の成績は27勝19敗。年内の例会はアト3回。頑張ります。 さて、囲碁会場のある梅田スカイビルへは例によってMTBで。先月27日に入院したMTBですが、修理完了、10月31日に無事退院しましたので、5日間の入院でしたが、費用は8000円で済みました。 今日は、大阪城公園には入らず、同公園に沿った東側の道路を走り、第二寝屋川を渡った弁天橋北詰から大阪ビジネスパーク(OBP)に入り、ショートカットで大川べりの自転車道に向かいました。 OBPで出会ったのは名探偵コナン。 以前はこのような物はなかったはず。最近できたのだろう。(名探偵コナンの像) 左端に居るのがコナンであることは分かるが、他は分らない。 ホームセンターのコーナンには時々買い物に行くが、名探偵コナンについてはその漫画もアニメも見たことがないのだから当然です。 桜宮橋東詰の北側から大川べり自転車道に入る。 行く先は毛馬橋手前の公園にあるハシドイの木である。(ハシドイの木) 実はすっかり弾けて、大きく二つに開き、中の種はみなこぼれ落ちたか、風に飛ばされたかしたようだ。(ハシドイの実)(同上)(同上) そんな中に、まだ青い実の房も少しある枝を発見。(同上) ハシドイは、何の実だろうと初めて見て興味を持ったのが7月12日のことで、そのことを記事にしたのが7月14日。そして、たまたまその名前がハシドイであるということを知ったのが9月20日。 以来、8月7日、9月4日、10月2日と月に1回、囲碁例会の折に寄り道をして、その推移を見守って来ましたが、実については、これで十分。次は、花の咲く時期に訪ねて、どんな花なのか(多分、ライラックの花を白くしたような花なんだろうと思うが)見させて貰うことにしましょう。<参考>蕪村公園と奇妙な実のなる木 2019.7.14. 囲碁例会・奇妙な形の実のなる木再訪 2019.8.7. 囲碁例会・行きはよいよい帰りは大雨 2019.9.4. 奇妙な形の実のなる木はハシドイという名前でした 2019.9.20. 囲碁例会・ハシドイの実が弾け出しました 2019.10.2. 次は、上の8月7日の記事で名前の分からないもう一つの木ということでアップした木。小万知さんからピラカンサではないかと指摘を受けて、そう言われてみればそんな風だと納得し、秋になって実が色づけば「動かぬ証拠」が掴めるかと時期を待っていましたが、そろそろその時期かと、その木を確認すべく淀川べりを走ってから、梅田スカイビルに向かおうと毛馬閘門へとMTBを走らせる。 ところが工事中で、その問題の木のある場所には立ち入れない。よって、「動かぬ証拠」を掴むことはできませんでした。 しかし、別の場所でピラカンサがたわわに実をつけているのを発見。比較的近い場所ですから、問題の木もピラカンサに間違いないでしょう。まあ、状況証拠ということになりますが、ピラカンサで間違いないとの心証を得ました。(淀川河川敷のピラカンサ) 毛馬閘門で小生より一足先に下流へと走って行ったクロスバイクの男性が引き返して来て「この先、工事中で通行止めになっている」と知らせてくれる。行き止まり箇所には、川から離れて一般道に出られるう回路へとつながる通路がある筈とそのまま進む。 一般道に出て、西へ。適当に走っているうちに阪急・中津駅前に出る。スカイビル前に来た時に見覚えのある女性。小生が現役の頃、部下だった女性、原田郎女さんであった。久しぶりに再会。少し立ち話。小生が契約書や文書を起案する際に、原稿を走り書きすると彼女がそれをパソコンで清書してくれるのであったが、随分お世話になったものである。その頃、小生はPCはメールを見る程度、文章を自分で打つこともできなかった、と言うかモタモタ打っていては、文章がまとまらず、つい手書きになってしまうのでありました。それを彼女がタイプアップしてくれる、かくて仕事が捗るという次第。しかし、退職すると誰も手伝ってくれない。するとゲンキンなもので、自然にできるようになる。そんなことなら、もっと早くに覚えて欲しかった、というのが彼女の本音かも、である。 今日は、囲碁例会、名探偵コナン、ハシドイ、ピラカンサ、原田郎女さんのお話でした。

2019.11.06

コメント(0)

-

山の辺の道・桜井から柳本まで(その2)

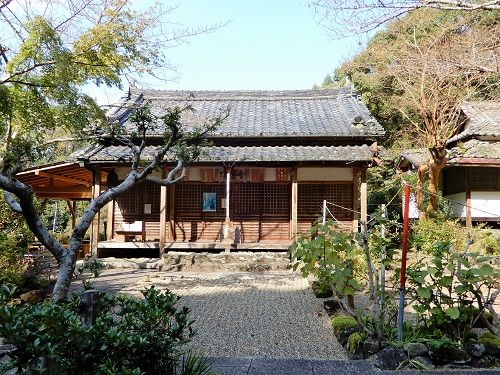

(承前) 昼食を済ませて、山の辺の道に戻り、玄賓庵への道を辿る。(玄賓庵) 大抵はスルーすることの多い玄賓庵であるが、今回は立ち寄る。 桓武天皇や平城上皇の病気平癒を祈願して、桓武天皇、嵯峨天皇の信任が厚かったという平安時代初期の高僧・玄賓僧都(天平6年<734年>~弘仁9年<818年>)が隠棲した庵と伝えられる。現在は真言宗醍醐派に属する寺院。元は桧原谷にあったが、明治初年の神仏分離令によって現在地に移されたという。 世阿弥作の謡曲「三輪」では、玄賓庵に通って来る女性・三輪明神の化身と僧玄賓との交流が描かれている。 ♪三輪の山もと道もなし 三輪の山もと道もなし 檜原の奥を尋ねん さて、我々も桧原への細道を辿ることとしよう。 玄賓庵から桧原神社へは杉木立の中の細い山道となるが、その入口にある滝行をするための小さな滝の前にあるのが、高市皇子の歌碑。(万葉歌碑・巻2-158)山吹の 立ちよそひたる 山清水 汲みに行かめど 道の知らなく (高市皇子 万葉集巻1-158)(山吹が美しく立ち繁っている山中の清水を汲みに行こうと思うけれど、道が分からない。) 写真がピンボケになってしまって分かりにくいが、歌碑の方では第2句は「立ちしげみたる」と訓じている。原文は「立儀足」で「儀」を「よそひ」と訓むか「しげみ」と訓むかの違いである。 この歌は十市皇女が亡くなった時に高市皇子が詠んだ歌3首のうちの1首である。 十市皇女は大海人皇子(天武天皇)と額田王との間に生まれた娘。天智天皇の子、大友皇子(弘文天皇)の妃となるが、壬申の乱で夫と父親が戦うという悲劇に見舞われ、夫は敗死する。 乱後、異母兄の高市皇子(天武の長男)は自身の屋敷に十市を引き取りその面倒をみたようだが、それが兄妹の関係であったか男女の関係であったかは当事者にしか分からないこと。この歌から二人は結ばれていたと想像する説もある。 因みに、他の2首は以下の通り。みもろの 三輪の神杉 已具耳矣自得見監乍共 寝ねぬ夜ぞ多き(巻1-156)(注)この歌の第3句、4句は未だ解読されていない。三輪山の 山辺まそ木綿(ゆふ) 短木綿(みじかゆふ) かくのみゆゑに 長くと思(おも)ひき(巻1-157)(三輪山の山辺に掛けてある麻で作ったユフは短いユフである。かくも短いものであったのに、その命を長いものと思っていた。)(注)木綿(ユフ)=神にささげる幣とした樹皮の白い繊維。 桧原神社に到着。 境内に入る手前の道端にあったのはこの歌碑。(万葉歌碑・巻10-1814)古の 人の植ゑけむ 杉が枝に 霞たなびく 春は来ぬらし (柿本人麻呂歌集 万葉集巻10-1814)(昔の人が植えたのであろう杉の枝に霞がたなびく春が来たらしい。)(桧原神社) 桧原神社の由緒などは下掲写真でお読み下さい。(桧原神社由緒) 桧原神社から少し西に下った処にある歌碑などを見てみようと行くと、ひときわ目立つ大きな歌碑。(大和路の恋の碑) 三輪山を背景に堂々たる歌碑。 これは初対面。新発見とも言えますかな。 錚々たる文化人揮毫の万葉歌碑や記紀歌謡歌碑が道端の石のような地味な小さなものであるのに、演歌歌手の歌碑がその立地場所といい、大きさ、佇まいといい、いかにも立派過ぎて目立ち過ぎという気がしないでもない。 観光の目玉として、地元の観光協会が、水森かおりのご当地ソングを歌碑にしたのかもしれないが、やり過ぎという批判もあったそうな。(万葉歌碑・巻7-1118)いにしへに ありけむ人も 我がごとか 三輪の檜原に かざし折りけむ (柿本人麻呂歌集 巻7-1118)(昔ここに来た人も私のように三輪の桧原でかざしにする枝を折ったことだろう。) 川端康成の碑にご挨拶していると、奥からウオーキングメジャーというのかロードカウンターというのか、輪っかのついたものをコロコロと押しながら男性がやって来られた。 歌碑の説明などボランティア観光ガイドをなさっている男性でした。歌碑と歌碑との間の距離を測定して記録して居られるのだった。歌碑間の距離を正確に知ることによって、ご案内する観光客の案内時間の調整がスムーズになると、自発的にやって居られるようで、その熱意に感心させられました。(古事記歌謡歌碑・川端康成筆)大和は 国のまほろば たたなづく 青かき 山ごもれる 大和し 美し (ヤマトタケル・古事記景行記) この歌碑は、川端康成氏が亡くなった後であったので同夫人にお願いして、同氏の書かれた文章の原稿から該当する文字を一字ずつ拾い出して歌碑の文字としたものも。このことは何かで読んで承知していたが、その原稿というのは、同氏のノーベル文学賞受賞記念講演の原稿文であると、前記の距離測定器のボ氏からご説明を受けました。 川端康成氏筆の歌碑の北側にあったのが、東山魁夷氏筆の歌碑。 これについても、東山魁夷氏は川端康成氏を尊敬していて、歌碑を建てるなら川端康成氏の歌碑の近くがいいと、この場所に決められた、というような裏話もボ氏からのご説明で知りました。 この歌碑は犬養万葉歌碑と同じく、万葉仮名の原文で表記されている。 原文は「高山波・・」とあるので、香具山とは読めないから、続く文章を見ないと、三山の妻争いの歌であることに気が付かない。(万葉歌碑・巻1-13)香具山は 畝火ををしと 耳梨と 相争ひき 神代より かくにあるらし いにしへも しかにあれこそ うつせみも つまを争ふらしき (天智天皇 万葉集巻1-13)(香具山は畝傍山が愛しいと耳成山と争った。神代からこのようであるらしい。だから今も妻を奪い合って争うらしい。) 妻争いの歌碑から少し北に行ったところにあるのが国文学者久松潜一氏筆の歌碑。(万葉歌碑・巻13-3222)みもろは 人の守る山 もとへは あしび花さき すゑへは 椿花さく うらぐはし 山そ 泣く子守る山 (万葉集巻13-3222) (三諸の山は、人が大切に守っている山。ふもとの方には馬酔木の花が咲き、上の方には椿の花が咲く。美しい山だ。泣く子の守をするように人が大切に守っている山である。) この歌の歌碑は飛鳥坐神社の境内にもある。 あちらは会津八一筆であるが、先ほどの川端康成筆と同じで、会津八一の書から文字を拾い出して歌碑にしている。 ところで、これらの歌碑をご案内して下さっているボ氏、歩きながらの雑談で知ったことは、ご自宅近くに「こもよ みこもち・・」の万葉集冒頭の歌の歌碑が建てられたこと、そこに万葉発祥地の碑もあったことから万葉集に興味を持ち、犬養先生の万葉ウオークに出会ってこれに参加したことなどがそれに拍車をかけ、独学で色々と万葉集を勉強されたそうな。それで退職後はそれを生かして観光ガイドをされているのだという。 万葉冒頭の歌の歌碑、万葉発祥の地碑で思い当たったのは朝倉近くの白山神社。多分、ボ氏のご自宅は白山神社のお近くにあるのでしょう。 面白かったのは、小生が犬養節で万葉歌を口ずさむと、同じく犬養節で追和されたこと。犬養先生の「お弟子さん」がここにも居られたのでありました。<参考>山の際にいさよふ雲は・・ 2011.12.27. ボ氏は更にもう一つの万葉歌碑もご案内下さいました。 千宗室氏筆の歌碑である。(万葉歌碑・巻7-1092)鳴る神の 音のみ聞きし 巻向の 檜原の山を 今日見つるかも (柿本人麻呂歌集 万葉集巻7-1092)(<鳴る神の>噂にだけは聞いていた檜原の山を今日は見たことだ。) まあ、ヤカモチにとっては檜原の山はこれまでに何度となく目にしているから、「またも見つるかな」である。しかし「見れども飽かず」ではあります。 再び、ボ氏と共に桧原神社の前に戻り、そこでお礼を申し上げて右左に別れる。我々は車谷、穴師の里へ。(万葉歌碑・巻2-157) その道の辺にあったのが、この万葉歌碑。 この歌は、高市皇子の「他の2首」として、上で紹介済みの歌なので、それをご参照下さい。 写真家・入江泰吉氏の揮毫である。 巻向川(穴師川・痛足川)に沿って、広い道を西へと下る。 山の辺の道から外れて、箸墓古墳に回ることとする。 途中にある歌碑を見て行く。(万葉歌碑・巻7-1269)巻向(まきむく)の 山辺とよみて 行く水の 水沫(みなあは)のごとし 世の人我は (柿本人麻呂歌集 万葉集巻7-1269)(巻向の山辺を響かせて流れ行く川の水の泡のようなものだ、世の中の我々は。) (万葉歌碑・巻7-1087) 痛足川(あなしがは) 川波立ちぬ 巻向(まきむく)の 弓月(ゆつき)が岳に 雲居(くもゐ)立つらし (柿本人麻呂歌集 万葉集巻7-1269)(痛足川に川波が立った。巻向の弓月が岳に雲が湧き上がっているらしい。) この歌碑の揮毫者は棟方志功氏。 歌碑を案内して下さったボ氏は武者小路実篤氏が歌碑の揮毫を頼まれた時のエピソードをお話し下さいましたが、巻向川の川沿いにその歌碑があるとも仰っていました。 しかし、3人で雑談しながら歩いているうちに、川沿いの道から外れた道を行ってしまい、その歌碑は見落としました。道が突き当たったところで左折、再び川辺の道に出ましたから、この間の川沿いにそれはあるのでしょう。 因みに、その歌碑の歌はこれです。ぬばたまの 夜よるさり来れば 巻まき向むくの 川音かはと高しも あらしかも疾とき (柿本人麻呂歌集 万葉集巻7-1101)(<ぬばたまの>夜になって巻向川の瀬音が高い。山からの吹きおろしが激しいのだろうか。) この歌とあしひきの山川の瀬の鳴るなへに弓月が岳に雲立ちわたる(柿本人麻呂歌集 万葉集巻7-1088)とは小生が好きな歌でもある。 箸墓に到着。(箸墓古墳) 箸墓については、下記の過去記事をご参照下さい。<参考>銀輪万葉・奈良銀輪散歩 2016.4.20. 箸墓は山の辺の道からはかなり西に外れている。 先ず、景行天皇陵へと向かい、そこから山の辺の道へと戻ることに。(景行天皇陵) 景行天皇陵の裏に回ると、休憩所らしきものがあって、先客が休んで居られました。(先客A)「わしも山の辺の道歩いてきたぜ つかれたの!」(先客B)「ようこそ 山の辺の道ファンクラブへ わたし かよちゃんです よろしくネ」 我々も此処で暫し休憩。 健麻呂氏のカメラで、景行天皇陵を背景に、男3人揃っての記念写真を撮ったりしました。 次の崇神天皇陵でウオークを打ち切りとすることに決定して、崇神天皇陵に向かう。 コスモスが咲き群れる道を抜けて、崇神天皇陵が近づいた場所で見かけた歌碑はこれ。(万葉歌碑・巻10-1816)玉かぎる 夕さり来れば 猟人(さつひと)の 弓月(ゆつき)が岳に 霞たなびく (柿本人麻呂歌集 万葉集巻10-1816)(<玉かぎる>夕方になったので、<猟人の>弓月が岳に霞がたなびいている。) 日が傾き、辺りの景色は、既に「玉かぎる」夕景色に近付こうとしているようです。 崇神天皇陵に到着です。 御陵の堀端には草を刈る数名の人の姿。 金色の落陽に照らされて草刈る人の頬が輝く。(崇神天皇陵)(同上) 崇神天皇陵の前の国道169号を横断、柳本小学校と黒塚古墳のある柳本公園との間の道を南へ。黒塚古墳は三角縁神獣鏡が沢山出土し、現地説明会に大勢の人が押しかけたのはもう20年以上も前のことになるか。ヤカモチもその中の一人でした。 道は柳本駅に突き当たる。(JR柳本駅) これにて5-2=3人組ウオーク無事終了であります。(完)<参考>山の辺の道関連の当ブログ過去記事 三輪山登拝・大神神社から多神社まで 2018.3.27. 銀輪万葉・奈良銀輪散歩 2016.4.20. 山の辺の道銀輪散歩・桜井から長柄まで(その1) 2013.3.16. 山の辺の道銀輪散歩・桜井から長柄まで(その2) 2013.3.17. 山の辺の道銀輪散歩・桜井から長柄まで(その3) 2013.3.18. 山の辺の道銀輪散歩・桜井から長柄まで(その4) 2013.3.19. 北・山の辺の道銀輪散歩・鷺池から竜王池まで 2012.3.26. 北・山の辺の道銀輪散歩・御霊神社から梅林まで 2012.3.27. 北・山の辺の道銀輪散歩・石上神宮から南・山の辺の道へ 2012.3.28. 南・山の辺の道銀輪散歩・永久寺跡から夜都岐神社まで 2012.3.29. 南・山の辺の道銀輪散歩・竹之内環濠集落から奈良興福寺へ 2012.3.30. 山辺の道 2009.2.28.

2019.11.05

コメント(2)

-

山の辺の道・桜井から柳本まで(その1)

11月1日、友人の草麻呂氏と健麻呂氏とヤカモチの3人で山の辺の道を歩いてきましたので、これを2~3回に分けて記事アップします。 元々は、鯨麻呂氏、蝶麻呂氏を加えた5人組ウオークとして10月25日実施で計画していましたが、雨天にて11月1日に順延となったもの。 ヤカモチにとっては、高校時代に初めて歩いて以来、桜井~天理の南コースも天理~奈良の北コースも、単独で、友人と、家族で、若草読書会の仲間たちと、徒歩で、銀輪散歩でと、色々な形で何度となく歩いている、或は走っている道であり、当ブログでも既に記事にしているので、ブログ的には「今更」というものであるが、鯨麻呂氏の要望で「今更に」歩くことにしたもの。 しかし、順延したこともあって、当の鯨麻呂氏は他用が入って参加できず、また蝶麻呂氏も、風邪で体調不良とかで前日に酷い声で「今回は辞退させていただく」との電話があって不参加。 ということで、5人組ではなく3人組のウオークとなってしまいました。 それはともかく、歩いたコースは以下の通りです。桜井駅前集合→泊瀬川(大和川)・仏教伝来碑→海石榴市観音→金屋石仏→崇神天皇磯城瑞籬宮趾→三輪山平等寺→大神神社→狭井神社→龗神神社→玄賓庵→桧原社→箸墓古墳→景行天皇陵→崇神天皇陵→柳本駅 これを地図で示せば以下の通り。〇下(南)から上(北)に向かって歩きました。 元々の計画は、天理駅まで歩くというものでしたが、歩く速度が思ったよりも遅かったのか、立ち寄り先での時間が思った以上に要した所為か、想定以上に時間をくって、崇神天皇陵に着いた時には午後4時近くになって居り、このペースだと天理駅前到着は5時を過ぎてしまうことになるので、途中切り上げとして柳本駅へとコース変更をしました。 残りの部分は、このコースを希望された鯨麻呂氏のために「歩き残して置こう」というのが3人の総意であったという次第。 なお、帰宅してから気付いたことですが、立ち寄り先の写真を余り撮って居ません。既に過去記事で取り上げていることもあって、撮影は歌碑が中心となっています。関連の過去記事のリンクを末尾に貼って置きますので、併せご参照下さい。 さて、それでは桜井駅前から始めます。 桜井駅10時18分到着の急行に乗るというのが申し合わせ事項となっていたので、西大寺発9時51分の急行に乗るべしで自宅を出ました。西大寺駅ホームで健麻呂氏と合流。当該急行に乗車、車内で草麻呂氏と合流。八木駅乗り換えで、予定通り10時18分近鉄桜井駅到着でした。 青空の広がる秋晴れの好天気。 暑くなりそうなので上着を脱いで腕まくり。 泊瀬川(大和川)畔に出て、大向寺橋で左岸から右岸に渡る。 渡ったところで出会った万葉歌碑がこれ。(万葉歌碑・巻13-3331)こもりくの 泊瀬(はつせ)の山 青旗(あをはた)の 忍坂(おさか)の山は 走(はし)り出(で)の 宜(よろ)しき山の 出(い)で立ちの くはしき山ぞ あたらしき 山の 荒れまく惜(を)しも (万葉集巻13-3331)(<こもりくの>泊瀬山、<青旗の>忍坂山は、裾を長く引いた好ましい山で、高く際立った美しい山だ。愛すべきこの山の荒れているのが惜しいことだ。) この碑のある場所から南東方向を見やると、忍坂山がいかにも「出で立ちのくはしき山」の姿そのままに、先ず目にとまるのである。 大和川はこの付近の流れについては、泊瀬川(初瀬川)とも三輪川とも呼ばれる。 その右岸の道を上流へ。仏教伝来之地碑に先ずご挨拶をして行くことに。(仏教伝来之地碑) 仏教公伝は「仏は午後に(552)百済から」と覚えたものだが、最近は538年伝来説が有力なようで「百済の仏にご参拝(538)」と覚えるのだそうな。 日本書紀には、欽明天皇13年(552年)冬10月に百済の聖明王からの使者が仏像、経典などを献上したという記述があるのに対して、上宮聖徳法王帝説や元興寺縁起では、欽明天皇7年戊午のこととしている。しかし、欽明天皇7年の干支は戊午ではない。欽明天皇の在位は540年~571年で、この期間に干支が戊午に該当する年はなく、これに先立つ直近の戊午の年は宣化天皇3年(538年)になる。よって、538年に伝来という訳である。この時期については、安閑・宣化朝と欽明朝とが並立していたとする説もあってややこしい。 なお、548年説もあるそうだ。知らぬが仏。伝来年については「知らぬ」ことにして置こう。伝来が何年であるかを論じても余り意味がない。 伝来地碑の傍らにあった万葉歌碑はこれ。(万葉歌碑・巻10-2222)夕さらず かはづ鳴くなる 三輪川の 清き瀬の音を 聞かくし良しも (万葉集巻10-2222)(夕方になるごとに蛙が鳴く三輪川の清い瀬の音を聞くのはいいものだ。)(三輪川<大和川>と馬井手橋 奥に見えるのは大向寺橋) さて、山の辺の道へと入ります。 先ずは海石榴市観音へ。 海石榴市観音への入口となる辻にある万葉歌碑がこれ。 今東光氏揮毫の歌碑である。(万葉歌碑・巻12-3101)紫は 灰さすものそ 海石榴市(つばいち)の 八十(やそ)の衢(ちまた)に 逢へる児(こ)や誰(たれ) (万葉集巻12-3101)(紫に染めるには灰をさす、その灰を取る椿の海石榴市の辻で出会ったお嬢さん、あなたは誰ですか。)(注)紫草の根で布を染める際には椿の木を燃やした灰を媒染剤として使う。市には目印となる木が植えられていたようで、椿の木が目印とされていた市が立っていたので海石榴市(椿市)という地名になったと見られる。「紫は灰さすものそ」は「海石榴市」を導くための序詞である。 この歌碑は、直近では友人の偐山頭火氏との銀輪散歩の時に撮影したのではないか、と過去記事を探してみるも見当たらず。撮ったつもりで撮らなかったのか。海石榴市観音堂にもその折に立ち寄った筈なのだが、記事が見つからない。どうも人間の記憶というものはかくも不確かなものであるか。 歌碑の場所から細い路地を入って行くと観音堂に突き当たる。(海石榴市観音像) 堂内、左手には2体のお地蔵さんらしき像があり、少し離れて観音像と思しき座像が鎮座。(海石榴市観音説明碑) 説明碑にある通り、歌碑の歌は男性側の歌で、これに対する返しの女性側の歌は、「母が呼ぶ名を申し上げようと思うけれど、通りすがりの誰とも分からぬお方には申し上げることはできません。」と男の申し出を軽く拒絶している。歌垣でこのような歌を交換し合って場の雰囲気を盛り上げていったということであるのでしょう。 古代にあっては女性に名を尋ねることは求婚を意味し、女性がその名を告げることは求婚を受け容れることを意味する。 男女間の相聞歌にあっては、男が先ず誘いの歌を贈り、女はこれをやんわりと拒絶するというのがお決まりの型であるから、女はいきなりOK回答をしてはいけないのである。従って、男の方も、最初に断られたからといって、断念し、再度誘わないというのはルール違反である。拒絶されても再度チャレンジしなければならないのである。 それでも断られたらどうするのか。この頃はストーカー規制法はないから法令違反を問われることはなかったでしょうが、ケースバイケースで相手の心根・本心を忖度して適切な行動をとることが求められるというもの。あっさり諦めてもいけない、しつこく迫ってもいけない、その機微が分からぬ男は古代に於いてもやはり「野暮なお人」ということであったろう。 次は金屋の石仏。鎌倉時代かもっと古い時代のものとされる、レリーフの石仏像が2体建屋内に納められている。<参考>金屋の石仏の写真は下記の過去記事に掲載しています。山の辺の道銀輪散歩・桜井から長柄まで(その1) 2013.3.16. 次に立ち寄ったのは、崇神天皇磯城瑞籬宮趾。 山の辺の道から外れて、左に少し坂を下った処にある。 志貴御県坐神社境内にその碑が建てられている。(崇神天皇磯城瑞籬宮趾の碑)(同上・説明副碑)<参考>日本書紀崇神天皇三年秋九月の条「三年の秋九月に、都を磯城に遷す。是を瑞籬宮と謂ふ。」 山の辺の道に戻るべく、下って来た坂道を上る。 木立の茂る土の道。樹の下隠りに行く薄暗い細道である。日の照る道を歩いて来た身体をひんやりした空気が包み、心地よい。「山邊道」という小林秀雄筆の石標(写真は前記参考の2013年3月16日記事に掲載)が細道に入ってすぐの左手にある。同じ石標がこの先、玄賓庵から桧原社へと行く山道にもあったかと思う。 小さな川に出て、これを渡ると正面に石段がある。これを上ると三輪山平等寺の赤門である。平等寺の境内を通り抜けて行くことにする。(平等寺・本堂)<参考>平等寺・Wikipedia 聖徳太子開基とも弘法大師開基とも伝承される古刹。かつては大神神社の神宮寺でもあった。 前回立ち寄った時は、本堂の基壇に猫が一匹寝そべっていたのを思い出したりもしたが、今回は猫も見当たらず、人の気配もなし、である。 境内には聖徳太子の立像がありましたが、弘法大師の像がなかったのは、この寺が現在は曹洞宗の寺となっているという事情によるのでしょう。(同上・由緒) 平等寺の境内にあった万葉歌碑はこれ。(万葉歌碑・巻7-1094)我(あ)が衣(ころも) 色どり染めむ うまさけの 三室(みむろ)の山は 黄葉(もみち)しにけり (柿本人麻呂歌集 万葉集巻7-1094)(私の衣をその色で染めよう。<うまさけの>三輪山はすっかり色づいたことだ。) 平等寺を出ると程なく大神神社である。 大神神社の領域に入ると急に人影が増える。(大神神社・拝殿)(同上・祈祷殿) 祈祷殿の向かい、つまり上の写真で言えば、その撮影位置の背後にあった歌碑はこれ。3基が並んでいる。(万葉歌碑・巻8ー1517)うまさけ 三輪の社(やしろ)の 山照らす 秋の黄葉(もみち)の 散らまく惜しも (長屋王 万葉集巻8-1517)(<うまさけ>三輪の神の領域である三輪山の黄葉の散るのは惜しいことだ。) (古事記歌謡歌碑)やまとは 国のまほろば たたなづく 青垣 山ごもれる やまとしうるはし (倭建命 景行記)(大和は国の中でも高くひいでているところ。重なり合った青い垣の山々の中にこもっている大和は美しい。)(日本書紀歌謡・崇神天皇八年冬十二月の条)此の神酒みきは 我が神酒みきならず 倭やまと成なす 大物主おほものぬしの 醸かみし神酒みき 幾久いくひさ 幾久いくひさ (日本書紀崇神天皇8年冬12月の条)(この神酒は私の神酒ではない。大和の国をお造りになった大物主神がお作りになった神酒である。幾代まで久しく栄えよ、栄えよ。) 大神神社から「くすり坂」と名付けられた坂道を上って、狭井神社へと向かう。道の両脇には薬草となる草や木が植えられている。上り口の右手にあったのは「メグスリノキ」でした。 坂を上り切ってすぐのところにあったのは薬の神様を祀る祠。「色んな薬草を試して、結局は神頼みか」などと思いつつ狭井神社へ。まだ、結構な人の数が行き交う。 狭井神社にご挨拶して行く。ここは、昨年の3月に三輪山登拝の折に来ているから、記憶に新しい神社である。三輪山を登拝しようという人は、午後2時までにこの神社で受付を済まさなくてはならないのである。<参考>三輪山登拝・大神神社から多神社まで 2018.3.27. 狭井神社から山の辺の道に戻り、玄賓庵へと向かう。 途中にうっかりすると見落としてしまうような小さな川を渡る。 狭井川(佐韋河)である。 狭井川を過ぎてすぐのところにある歌碑がこれ。 神武天皇の妻(イスケヨリヒメ、日本書紀ではヒメタタライスズヒメ)の歌である。(古事記歌謡歌碑・神武記)佐韋河(さゐがは)よ 雲立ち渡り 畝火山 木(こ)の葉騒(さや)ぎぬ 風吹かむとす (伊須気余理比売 古事記神武記)(狭井川より雲が立ち渡り、畝傍山では木の葉がざわめいて、嵐が吹こうとしている。)(注)この歌の背景事情については、末尾記載の参考記事「山の辺の道銀輪散歩・桜井から長柄まで(その2)」をご参照下さい。 この歌碑から少し行った処にある万葉歌碑がこれ。(万葉歌碑・巻1-17~18)味酒(うまさけ) 三輪の山 あをによし 奈良の山 山のまに い隠(かく)るまで 道の隈 い積(つ)もるまでに つばらにも 見つつ行かむを しばしばも 見放(みさ)けむ山を 心なく 雲の 隠(かく)さふべしや (額田王 万葉集巻1-17) 反歌三輪山を 然(しか)も隠(かく)すか 雲だにも 心あらなも 隠さふべしや (同上 同巻1-18)(<うまさけ>三輪山よ、<あをによし>奈良の山の、山と山の間に隠れてしまうまで、いくたびも道を曲がって行くまで、しげしげと見つつ行きたいのに、何度も何度も見やり眺めていたい山なのに、つれもなく雲が隠していいものか。) これは、有名な歌。 明日香から大津京へと都が移転したことに伴い、明日香を去って近江の国へ下って行く時に、額田王が詠んだ歌である。 我々も、三輪山を、道の隈、何度もふりさけ見つつ、山の辺の道を辿ることとしよう。 何時頃かと健麻呂氏に尋ねると12時20分だという返事。 お弁当タイムの時間である。 道から少し脇に入った小高い所に小さな鳥居があったので行ってみると、そこは池の堤になっていた。奥には何やら祠のようなものがある。地図では、翠生苑本部と記されているが、拝殿には龗神神社とあり、龍神と弁財天を祀っているようであった。(龗神神社) 前後しました。 池を廻って龗神神社に行ったのは、昼食後のことでした。池の堤の桜の古木の下に陣取り、各自持参のお弁当で昼食。 昼食も済みこれより午後の部となりますが、記事はひとまずこの辺で小休止とし、午後の部はページをあらためることとします。(つづく)<参考>当記事内容と関連する過去記事は下記の通りです。 山辺の道 2009.2.28. (平等寺、玉列神社、阿弥陀堂、仏教伝来之地碑、大和川) 山の辺の道銀輪散歩・桜井から長柄まで(その1)2013.3.16. (近鉄桜井駅、仏教伝来之地碑、磯城瑞籬宮趾、小林秀雄筆石標、平等寺) 山の辺の道銀輪散歩・桜井から長柄まで(その2)2013.3.17. (大神神社境内歌碑、狭井神社、狭井川歌碑、額田王歌碑) 三輪山登拝・大神神社から多神社まで 2018.3.27. (狭井神社、久延彦神社、大神神社鳥居)

2019.11.04

コメント(4)

-

墓参・虫散歩

昨日、11月1日は友人草麻呂、健麻呂両氏と山の辺の道を歩きましたが、このご紹介は後日の記事とし、今日2日は墓参でありましたので、その記事とします。 いつもの「門前の言葉」の寺は、まだ改修工事中にて、恒例の「門前の言葉」は今回も「お休み」であります。 道路を挟んで向かいの空き地の石榴の木。ザクロの実が更に大きくなり、少し割れ出しています。(今日の石榴の実)<参考>〇8月2日の状態〇9月3日の状態〇10月1日の状態 3ヶ月にわたるザクロの実の変化をご覧いただいたところで、墓への坂道を上ります。 結構な急勾配の坂。昨日のウオークは手許の歩数計では3万1千歩余となっていて、久々に3万歩を超えましたが、それもあってか今日は墓への坂道がいつになく「急坂」であることを実感。 墓に到着して大阪平野を見下ろすと・・。(墓地からの眺め) 急坂を上って来ただけに、眺めはいい。 わが家の墓の立地条件、唯一の長所。 急坂の上という「短所」と背中合わせの「長所」であります。 今日は空気が乾いているのか、日に照る「なには」は何やら眩しい感じであります。「押し照るや」は「難波」の枕詞であるが、まさに今日は「押し照る」難波平野の眺めであります。 墓地の片隅の草叢にセセリ蝶が居ました。 イチモンジセセリかと思いましたが、一文字の目立つ白斑がないので、これはチャバネセセリでしょう。(チャバネセセリ)(同上)<参考>チャバネセセリ・Wikipedia 今日の「虫」はこれだけでしたが、これでは「虫散歩」にならないので、銀輪散歩などで見掛けた「虫」も動員です。 蝶と来ればトンボもいないと平仄を欠くと言うもの。(アキアカネ)(同上)<参考>アキアカネ・Wikipedia 次は、オオスズメバチです。 昨日の山の辺の道では、このオオスズメバチの屍を何度か見かけましたが、これはアメリカデイゴの花に飛んで来たオオスズメバチ。(アメリカデイゴの花とオオスズメバチ)<参考>オオスズメバチ・Wikipedia 次は蛾です。(シロオビノメイガ)(同上)<参考>シロオビノメイガ(白帯野螟蛾) 以上です。

2019.11.02

コメント(2)

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

-

- ひとりごと

- 今日の気になるもの 11/14

- (2025-11-14 13:07:40)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-12 17:20:55)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- お買い物マラソンでパートナーと相談…

- (2025-11-13 20:30:13)

-